Гражданская война | Читать статьи по истории РФ для школьников и студентов

РОКОВОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ?

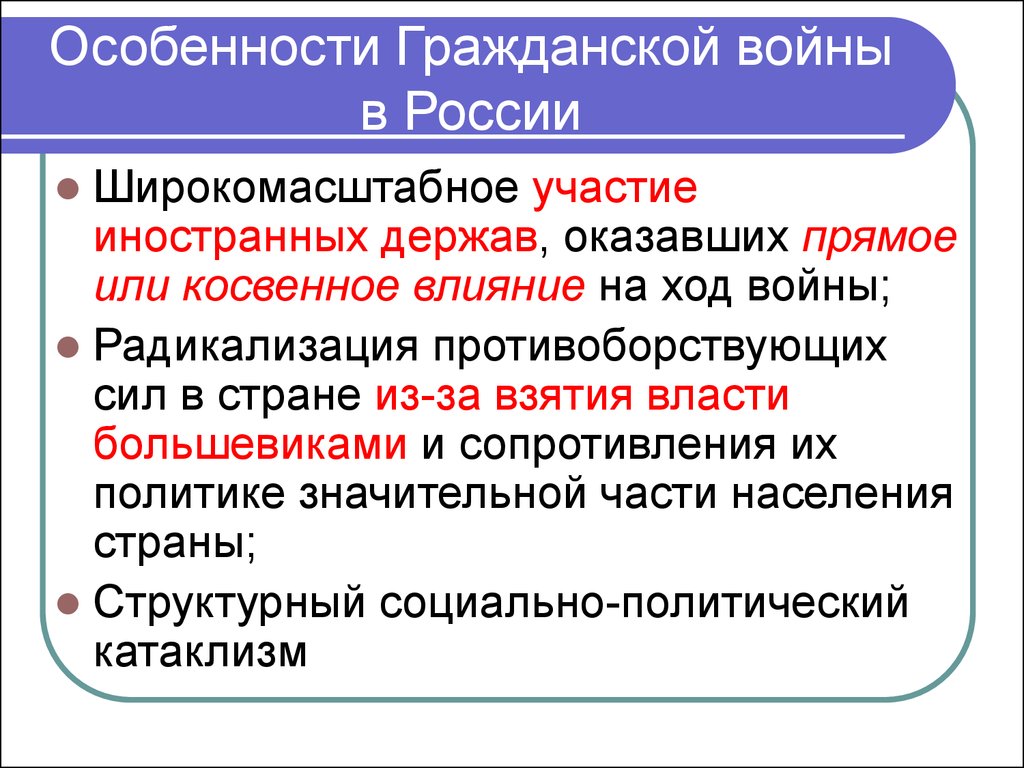

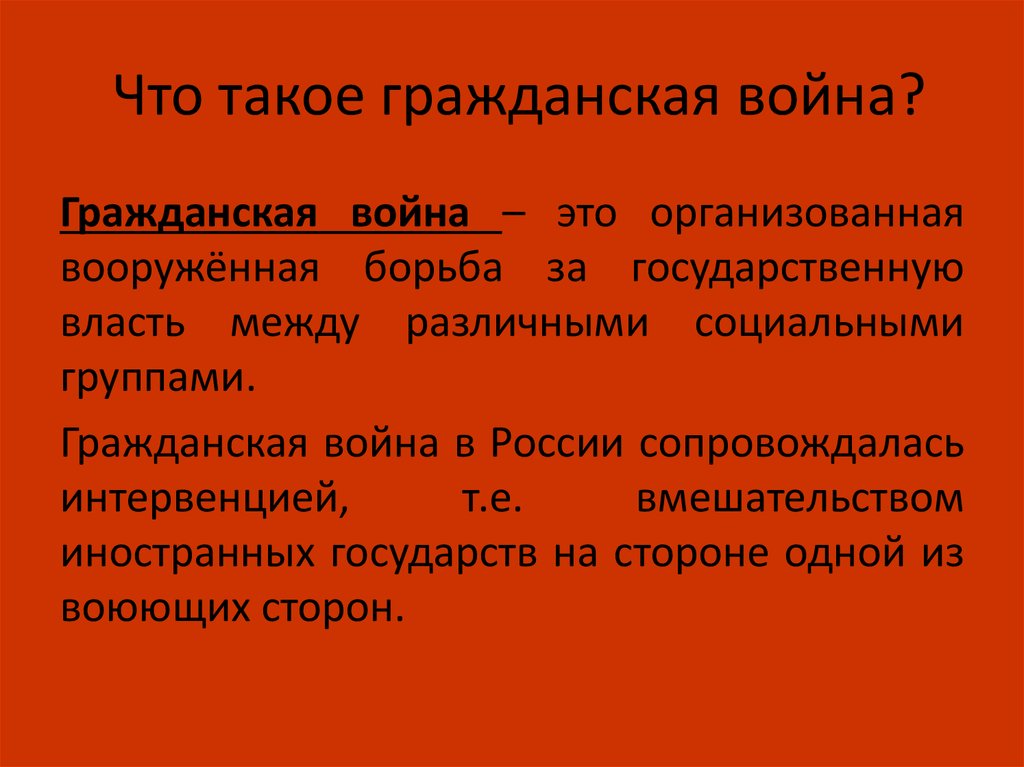

Гражданская война в России представляла собой ожесточенную, кровопролитную вооруженную борьбу за власть между представителями различных социальный слоев и групп расколотого российского общества. Во главе их стояли лидеры и партии зачастую прямо противоположных взглядов. Гражданскую войну в России начала ХХ в. часто называют великой российской смутой, сравнивая ее со смутой начала XVII в. Важнейшей особенностью войны стало широкомасштабное участие в ней иностранных держав. События того времени во многом определили дальнейшее развитие страны, ее внутреннюю и внешнюю политику, менталитет народа и его и лидеров как в 1920-30-х гг., так и в более широкой исторической перспективе.

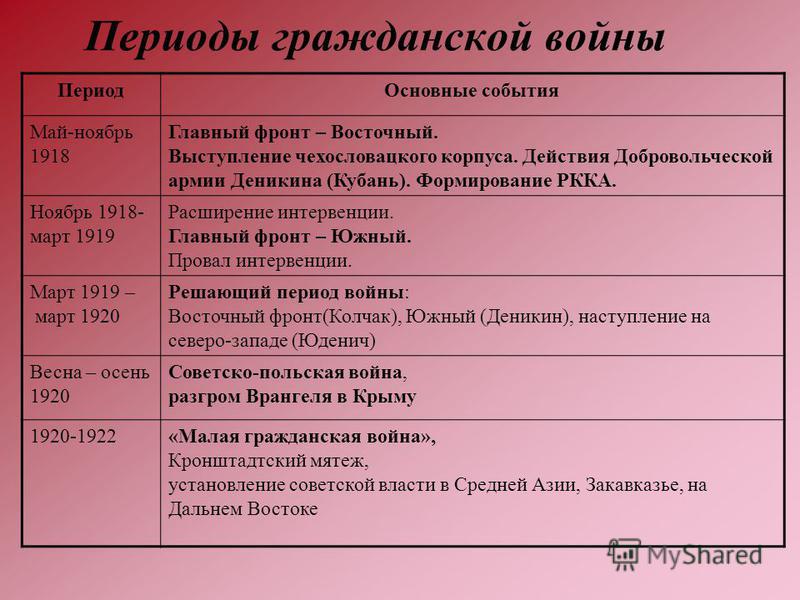

Толчком к консолидации антибольшевистских сил стало вооруженное восстание 40-тысячного чехословацкого корпуса, состоявшего из бывших военнопленных солдат-славян австро-венгерской армии, которые в русском плену выразили желание воевать на стороне России. После прихода к власти большевиков Верховный совет Антанты решил использовать части корпуса в боях против Германии и весной 1918 г. по согласованию с советским правительством началась его переброска по железной дороге во Владивосток для отправки морем во Францию. Эшелоны шли через Урал и Восточную Сибирь. Однако конфликты чехословаков с местными властями на фоне слухов о том, что у них будет отбираться оружие, переросли в вооруженный мятеж. Восстание корпуса получило поддержку антисоветских сил и распространилось на новые территории. У советских властей сил для его подавления не было. В конце мая чехословаки захватили Новониколаевск (Новосибирск), Челябинск, Пензу и Сызрань. В июне пали Омск и Самара, — последняя стала политическим центром антисоветского движения. В июле части корпуса вошли в Екатеринбург и Симбирск, в августе — Казань. В Казани они захватили Золотой запас России. В Екатеринбурге при их приближении 16 июля были расстреляны бывший царь Николай II с женой и детьми и отказавшиеся покинуть их лечащий врач и слуги.

После прихода к власти большевиков Верховный совет Антанты решил использовать части корпуса в боях против Германии и весной 1918 г. по согласованию с советским правительством началась его переброска по железной дороге во Владивосток для отправки морем во Францию. Эшелоны шли через Урал и Восточную Сибирь. Однако конфликты чехословаков с местными властями на фоне слухов о том, что у них будет отбираться оружие, переросли в вооруженный мятеж. Восстание корпуса получило поддержку антисоветских сил и распространилось на новые территории. У советских властей сил для его подавления не было. В конце мая чехословаки захватили Новониколаевск (Новосибирск), Челябинск, Пензу и Сызрань. В июне пали Омск и Самара, — последняя стала политическим центром антисоветского движения. В июле части корпуса вошли в Екатеринбург и Симбирск, в августе — Казань. В Казани они захватили Золотой запас России. В Екатеринбурге при их приближении 16 июля были расстреляны бывший царь Николай II с женой и детьми и отказавшиеся покинуть их лечащий врач и слуги.

В Самаре 8 июня образовалось правительство — т.н. Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) во главе с эсэром В. Вольским, декларировавшее восстановление основных демократических свобод, рабочее представительство на предприятиях, 8-часовой рабочий день. Летом 1918 г. власть Комуча распространилась в Поволжье. Одновременно было образовано еще ряд правительств: в Архангельске — Верховное управление Северной области, в Томске — Временное Сибирское правительство, в Баку — «Диктатура Центрокаспия», во Владивостоке — «Деловой кабинет» управляющего КВЖД генерала Хорвата. Почти все эти правительства возглавлялись эсэрами и получали поддержку от меньшевиков. 23 сентября 1918 г. в Уфе на «государственном совещании» была избрана «Директория» (глава Н. Авксентьев), ставшая центром объединения самочинных правительств Сибири. Уфимскую Директорию поддержали чехословаки и отряды казаков. При ней был создан совет министров. В начале ноября в него вошел в качестве военного министра адмирал А. В. Колчак.

В. Колчак.

КЕМ БЫЛИ БЕЛЫЕ И ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛИ КРАСНЫЕ?

«Неправда… будто белое дело „сословное“ и „классовое“, дело „реставрации“ и „реакции“. Мы знаем, что есть „сословия“ и „классы“, особенно сильно пострадавшие от революции. Но ряды белых борцов всегда пополнялись… совершенно независимо от личного и сословного ущерба, от имущественного и социального убытка. И в наши ряды с самого начала становились и те, кто все потерял, и те, кто ничего не потерял и все мог спасти. И в наших рядах с самого начала были… люди самых различных сословий и классов, положений и состояний; и притом потому, что белый дух определяется не этими вторичными свойствами человека, а первичным и основным — преданностью родине. Белые никогда не защищали… ни сословного, ни классового, ни партийного дела: их дело — дело России, Родины, дело русского государства»

Ильин И. А. Белая идея //Станица. −1992. -№ 5. (опубликовано после окончания Гражданской войны)

«Какими же принципами руководствовалось белое движение? . ..у нас не было не только подробной политико-социальной программы, но даже самые основные принципы были не ясны с положительной стороны… Мы боролись против большевиков — вот общая наша цель и психология. Предполагалось, будто всем ясно это. Но на деле было не так…

..у нас не было не только подробной политико-социальной программы, но даже самые основные принципы были не ясны с положительной стороны… Мы боролись против большевиков — вот общая наша цель и психология. Предполагалось, будто всем ясно это. Но на деле было не так…

Что касается политического строя, то он был неясный: вот покончить бы лишь с ольшевиками, а так „все устроится“. Как? Опять Учредительное собрание, прежде разогнанное? Нет! …Что же? Монархия с династией Романовых? И об этом не говорилось… Конституция? Да… Но какая, кто, как — было неизвестно…Каковы социально-экономические задачи? Тут было ясно: восстановление собственников

и собственности…Можно не соглашаться с большевиками и бороться против них, но нельзя отказать им в колоссальном размере идей политико-экономического и социального характера… Я думаю, что здесь лежала одна из главнейших причин провала всего белого движения — в его безыдейности!»

Из книги воспоминаний митрополита Вениамина «На рубеже двух эпох»

«Ни одно из правительств (белых — Сост. ) … не сумело создать гибкий и сильный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, принуждать, действовать и заставлять других действовать. Большевики тоже не захватили народной души, тоже не стали национальным явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приемами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними…»

) … не сумело создать гибкий и сильный аппарат, могущий стремительно и быстро настигать, принуждать, действовать и заставлять других действовать. Большевики тоже не захватили народной души, тоже не стали национальным явлением, но бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии, подвижности и способности принуждать. Мы с нашими старыми приемами, старой психологией, старыми пороками военной и гражданской бюрократии, с петровской табелью о рангах не поспевали за ними…»

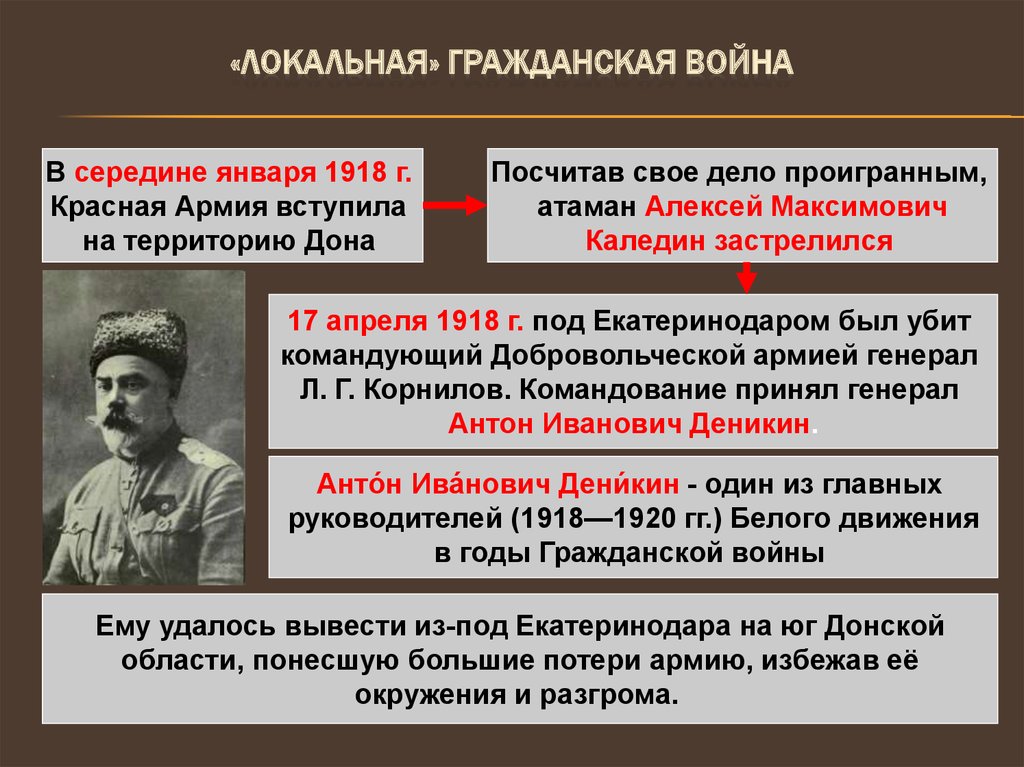

Из речи А.И. Деникина памяти генерала С.Л. Маркова — о причинах победы большевиков в гражданской войне

ОЖЕСТОЧЕНИЕ КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

Из письма сибирских партизан генералу Розанову

«Живодеру Розанову. Стоит ли говорить с вами, как с людьми и гражданами. Стоит ли убеждать диких зверей, не знающих ни голоса совести, ни чести гражданской… Полагаем, что нет… Можно было бы говорить с достойными политическими противниками, ставящими своей целью устройство общественной жизни в лучшую сторону. Можно было бы говорить с достойными воинами, соблюдающими должные правила войны. Но говорить с грабителями, поджигателями и насильниками женщин и девиц мы считаем низким и позорным для себя; говорить с разбойниками и палачами трудового крестьянства можно только посредством наших винтовок и пулеметов, отобранных у трусливой опричнины, продавшейся капиталистам…Оружие мы сложим только тогда, когда не будет ни одного кровопийца на территории Сибири. Советуем „вашему превосходительству“ с приказами обращаться к тем, кто идет с вами по пути, то есть кто рабски пресмыкается перед вашим кошельком и наганами, а мы свободные граждане, а не рабы».

Можно было бы говорить с достойными воинами, соблюдающими должные правила войны. Но говорить с грабителями, поджигателями и насильниками женщин и девиц мы считаем низким и позорным для себя; говорить с разбойниками и палачами трудового крестьянства можно только посредством наших винтовок и пулеметов, отобранных у трусливой опричнины, продавшейся капиталистам…Оружие мы сложим только тогда, когда не будет ни одного кровопийца на территории Сибири. Советуем „вашему превосходительству“ с приказами обращаться к тем, кто идет с вами по пути, то есть кто рабски пресмыкается перед вашим кошельком и наганами, а мы свободные граждане, а не рабы».

Декрет Совета народных комиссаров о красном терроре

«5 сентября 1918 г.

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной Комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».

Из резолюции съезда представителей от 72 волостей 10 апреля 1918 г., село Гуляй-Поле, Александровского уезда:

«Принимая во внимании настоящее положение на Украине и в Великороссии власти политической партии „коммунистов-большевиков“, не останавливающейся ни пред какими мерами для убеждения и закрепления за собой государственной власти съезд постановил:

Мы, съехавшиеся крестьяне всегда готовы к защите своих народных прав.

Чрезвычайные комиссии превратились в руках большевистской власти оружием для подавления воли трудящихся.

Мы требуем изменения в корне продовольственной политики, замены ликвидационного отряда правильной системой товарообмена между городом и деревней.

Мы требуем полной свободы слова, печати, собраний всем политическим левым течениям.

Диктатуры, какой бы то ни было партии категорически не признаём.

Бей белых — пока не покраснеют, бей красных — пока не побелеют!»

Гражданская война | это… Что такое Гражданская война?

организованная вооружённая борьба за государственную власть между классами и социальными группами внутри страны, наиболее острая форма классовой борьбы (См. Классовая борьба). В классово-антагонистическом обществе Г. в. представляет «…естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 30, с. 133).

Классовая борьба). В классово-антагонистическом обществе Г. в. представляет «…естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 30, с. 133).

Г. в. вырастают на почве социальных кризисов, когда государственная власть уже не в состоянии «умерять столкновения» враждебных классов, подавлять своими «законными» средствами классовых противников существующей политической и общественной системы (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 170; В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 33, с. 6—7). Условия, порождающие Г. в., определяются расстановкой классовых сил внутри страны и на международной арене, и поэтому Г. в. могут сочетаться с войнами между государствами, с борьбой против иностранной интервенции и национально-освободительной борьбой. Для эпох социальной революции характерны Г. в., в которых воюющими сторонами являются прогрессивные и реакционные классы, угнетённые и угнетатели.

Исторические типы и формы Г. в. многообразны: восстания рабов, крестьянские войны, партизанские войны, вооружённая борьба народа против правительства и т. п. Для эпохи пролетарской революции характерно, как указывал В. И. Ленин, появление более высоких и сложных форм «…продолжительной, охватывающей всю страну гражданской войны, т. е. вооруженной борьбы между двумя частями народа» (там же, т. 14, с. 11). В таких войнах происходит, как правило, разделение территории государства между воюющими сторонами, каждая из которых имеет свой аппарат для ведения военных действий, организации армии, политического управления (см. Гражданская война и военная интервенция 1918-20). Специфические особенности Г. в. по сравнению с войнами между государствами нашли отражение в разработке тактики Г. в., подчинённой решению задач политической, классовой борьбы.

14, с. 11). В таких войнах происходит, как правило, разделение территории государства между воюющими сторонами, каждая из которых имеет свой аппарат для ведения военных действий, организации армии, политического управления (см. Гражданская война и военная интервенция 1918-20). Специфические особенности Г. в. по сравнению с войнами между государствами нашли отражение в разработке тактики Г. в., подчинённой решению задач политической, классовой борьбы.

Насильственное свержение народом реакционного правительства является справедливым актом. Право народа на вооруженную борьбу против антинародного правительства отстаивали в 18 в. представители мелкобуржуазной и буржуазной демократии и утопические коммунисты (Ж. Ж. Руссо, К. Гельвеций, Т. Джефферсон, Г. Мабли и др.). Это право было юридически оформлено в ряде документов эпохи буржуазных революций (например, в американской Декларации независимости).

В современную эпоху последовательным защитником Г. в. за освобождение трудящихся от всякого гнёта выступает международный рабочий класс, его коммунистический авангард. Вместе с тем марксизм отвергает требование Г. в. «при любых условиях», выдвигаемое доктринёрами и догматиками, бланкизмом, «левым» ревизионизмом. Рабочий класс заинтересован в свержении господства монополистического капитала и подавлении сопротивления контрреволюционных сил, не доводя дела до Г. в. Но возникновение её зависит от силы сопротивления реакционных классов, которые обыкновенно первыми прибегают к Г. в. (см. В. И. Ленин, там же, т. 11, с. 123). В таких условиях завоевать власть, подавить контрреволюционные мятежи можно лишь организованной вооруженной борьбой рабочего класса и его союзников. С усилением репрессивного военно-полицейского аппарата, ростом милитаризма в капиталистических странах, развитием военной техники успех в Г. в. в решающей степени зависит от организованности народных масс и перехода войск на сторону революции.

в. за освобождение трудящихся от всякого гнёта выступает международный рабочий класс, его коммунистический авангард. Вместе с тем марксизм отвергает требование Г. в. «при любых условиях», выдвигаемое доктринёрами и догматиками, бланкизмом, «левым» ревизионизмом. Рабочий класс заинтересован в свержении господства монополистического капитала и подавлении сопротивления контрреволюционных сил, не доводя дела до Г. в. Но возникновение её зависит от силы сопротивления реакционных классов, которые обыкновенно первыми прибегают к Г. в. (см. В. И. Ленин, там же, т. 11, с. 123). В таких условиях завоевать власть, подавить контрреволюционные мятежи можно лишь организованной вооруженной борьбой рабочего класса и его союзников. С усилением репрессивного военно-полицейского аппарата, ростом милитаризма в капиталистических странах, развитием военной техники успех в Г. в. в решающей степени зависит от организованности народных масс и перехода войск на сторону революции.

Осуществление социалистической революции не связано раз и навсегда с какой-либо определённой формой борьбы. Те или иные формы борьбы в революции становятся главными в зависимости от конкретно-исторической обстановки, соотношения классовых сил внутри страны и на мировой арене. В СССР и некоторых др. странах диктатура пролетариата утвердилась в результате Г. в. Однако в ряде др. социалистических стран рабочий класс установил свою власть без Г. в. В современных условиях в ряде капиталистических стран рабочий класс имеет возможность осуществить революционное преобразование общества без Г. в., иными средствами классовой борьбы, подавления сопротивления монополистической буржуазии. Это не исключает того, что с изменением конкретной ситуации в той или иной стране Г. в. может стать на определённом этапе главной формой борьбы за социализм.

Те или иные формы борьбы в революции становятся главными в зависимости от конкретно-исторической обстановки, соотношения классовых сил внутри страны и на мировой арене. В СССР и некоторых др. странах диктатура пролетариата утвердилась в результате Г. в. Однако в ряде др. социалистических стран рабочий класс установил свою власть без Г. в. В современных условиях в ряде капиталистических стран рабочий класс имеет возможность осуществить революционное преобразование общества без Г. в., иными средствами классовой борьбы, подавления сопротивления монополистической буржуазии. Это не исключает того, что с изменением конкретной ситуации в той или иной стране Г. в. может стать на определённом этапе главной формой борьбы за социализм.

Лит.: Маркс К., Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8; его же, Гражданская война во Франции, там же. т. 17: его же, Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г., там же, т. 7;Энгель с Ф., Крестьянская война в Германии, там же; его же, Революция и контрреволюция в Германии, там же, т.

Е. Г. Панфилов.

Определение гражданской войны выходит за рамки политики

Является ли конфликт в Ираке гражданской войной или нет? Дебаты по этому вопросу носят в основном политический характер. Джеймс Д. Фирон откладывает в сторону политику, чтобы объяснить значение гражданской войны и то, как она применима к Ираку.

Является ли конфликт в Ираке гражданской войной? Во многих отношениях публичные дебаты по этому вопросу носят в основном политический характер. Объявление Ирака «гражданской войной» подразумевает еще одну неудачу администрации Буша и добавляет остроты вопросу о том, могут ли еще американские войска играть конструктивную роль.

Объявление Ирака «гражданской войной» подразумевает еще одну неудачу администрации Буша и добавляет остроты вопросу о том, могут ли еще американские войска играть конструктивную роль.

Политика в стороне, однако определение гражданской войны не является произвольным. Некоторым — и, возможно, особенно американцам — этот термин напоминает тотальные исторические конфликты наподобие гражданских войн в США или Испании. Согласно этому представлению, гражданской войны в Ираке не будет до тех пор, пока мы не увидим массовую мобилизацию сектантских общин за более или менее обычными армиями.

Но сегодня распространено более стандартное определение:

1) Гражданская война относится к насильственному конфликту между организованными группами внутри страны, которые борются за контроль над правительством, сепаратистские цели одной стороны или некоторую раскольническую политику правительства.

По этому показателю война в Ираке стала гражданской войной не только с момента эскалации междоусобных расправ после взрыва шиитской святыни в Самарре в феврале, но, по крайней мере, с тех пор, как Соединенные Штаты передали формальный контроль временному иракскому правительство в июне 2004 года.

Вот почему: хотя повстанцы нацелены на армию США, они также борются с иракским правительством, в котором доминируют шииты, и убивают большое количество иракцев. Мало оснований полагать, что, если Соединенные Штаты внезапно выведут свои войска, они не будут продолжать борьбу за контроль или формирование правительства.

Политологи, изучающие гражданскую войну, предложили различные уточнения этого грубого определения для работы с пограничными случаями. Один из вопросов касается того, сколько убийств должно происходить и с какой скоростью.

2) Чтобы конфликт можно было квалифицировать как гражданскую войну, большинство ученых используют пороговое значение в 1000 погибших, что приводит к включению большого количества вялотекущих сельских мятежей.

Текущие оценки показывают, что более 25 000 иракцев были убиты в боевых действиях после вторжения под руководством США в марте 2003 г. — уровень и количество убийств сопоставимы с многочисленными другими конфликтами, которые обычно называют гражданскими войнами, такими как в Ливане (1975-1990) и Шри-Ланке (начало 1983 г. ).

).

Организация — или, скорее, дезорганизация — воюющих сообществ в Ираке означает, что крупномасштабный конфликт с применением обычных вооружений по образцу Гражданской войны в США вряд ли разовьется. Более вероятна постепенная эскалация нынешней «грязной войны» между местными ополченцами, имеющими слабые связи с национальными политическими группировками и сражающимися почти в той же степени внутри конфессий, что и между ними.

Это примерно то, что произошло в Ливане и на более низком уровне в турецких городах в конце 19 века.70-е годы. Этническая чистка будет происходить не как систематическая централизованная кампания (как в Боснии), а в результате перемещения людей, спасающихся от опасности.

И еще один поворот в терминологии:

3) Если конфликт в Ираке станет чисто вопросом насилия между суннитскими и шиитскими общинами, движимыми местью и ненавистью, а не политическими целями, многие политологи сказали бы, что это что-то кроме гражданской войны.

Почти никто, например, не называет индуистско-мусульманское насилие в Индии гражданской войной.

Гражданская война должна включать в себя попытки захватить власть в центре правительства или в данном регионе или использовать насилие для изменения какой-либо важной государственной политики.

В случае с Ираком, однако, вакуум власти в центре означает, что общественное насилие неизбежно будет связано с борьбой за политическую власть и контроль.

Последнее осложнение касается характера международного участия. Некоторые утверждают, например, что войну в Боснии следует рассматривать как войну между государствами, а не как гражданскую войну, поскольку силы боснийских сербов были вооружены и руководились в основном Белградом. Насилие после Мобуту в Конго часто называют гражданской войной, хотя боевики были тесно связаны с армиями соседних государств.

4) Конфликт может быть одновременно и гражданской, и межгосударственной войной.

Война во Вьетнаме, например, явно включала в себя как гражданскую войну на Юге, так и межгосударственную войну с участием Севера, Юга и Соединенных Штатов.

Ирак может двигаться в этом направлении. Соединенные Штаты и Великобритания уже вовлечены открыто, а такие соседние страны, как Иран и Сирия, вовлечены более скрытно. Не то чтобы это имело значение для людей, умирающих там, но следующие дебаты здесь могут коснуться вопроса о том, следует ли рассматривать то, что уже является гражданской войной в Ираке, также и как межгосударственную войну.

Гражданская война | Определение, причины и теории

- Ключевые люди:

- Мао Цзедун Август Помпей Великий Генрих IV Веспасиан

- Похожие темы:

- партизанская война мятеж государство революция государственный переворот

Просмотреть весь соответствующий контент →

гражданская война , насильственный конфликт между государством и одним или несколькими организованными негосударственными субъектами на территории государства. Таким образом, гражданские войны отличаются от межгосударственных конфликтов (в которых государства воюют с другими государствами), насильственных конфликтов или беспорядков без участия государств (иногда называемых межобщинными конфликтами) и государственных репрессий против лиц, которых нельзя считать организованной или сплоченной группой, включая геноциды и аналогичное насилие со стороны негосударственных субъектов, такое как терроризм или насильственные преступления.

Определение гражданской войны явно охватывает множество различных форм конфликта. Некоторые аналитики проводят различие между гражданскими войнами, в которых повстанцы стремятся к территориальному отделению или автономии, и конфликтами, в которых повстанцы стремятся установить контроль над центральным правительством. В конфликты из-за государственного контроля могут быть вовлечены повстанцы, происходящие из центра или государственного аппарата, как в случае военных переворотов, или соперники извне политического истеблишмента. Другие аналитики проводят различие между этническими гражданскими войнами, в которых повстанцы и лица, контролирующие центральное правительство, имеют отдельные этнические идентичности, и революционными конфликтами, в которых повстанцы стремятся к крупным социальным преобразованиям. Колониальные конфликты иногда выделяют как отдельный от гражданских войн на стержневой территории государства тип. Несмотря на эти различия, данная гражданская война часто сочетает в себе несколько элементов.

Тенденции середины 20-го века

Вооруженные вызовы государственной власти так же стары, как и сами государства. Однако, несмотря на многочисленные исторические отчеты о гражданских войнах, существует мало эмпирических данных о гражданских конфликтах до 1945 года. Хотя с тех пор межгосударственных войн было относительно немного, гражданские войны были обычным явлением. В то время как межгосударственные конфликты, как правило, непродолжительны, гражданские войны часто продолжаются в течение длительного времени, с меньшей вероятностью урегулируются формальными соглашениями и с гораздо большей вероятностью повторяются. Многие эксперты рассматривали вспышку новых гражданских конфликтов сразу после окончания холодной войны как свидетельство того, что мир станет более неспокойным и жестоким после длительного периода стабильности, основанной на стратегии ядерного сдерживания, принятой Соединенными Штатами и Советским Союзом. Тем не менее, количество новых гражданских войн фактически уменьшилось в относительном выражении после первоначального пика после холодной войны. Конкретные причины, которые могут лежать в основе этого упадка, остаются спорными, и число продолжающихся гражданских войн остается высоким в абсолютном выражении.

Тем не менее, количество новых гражданских войн фактически уменьшилось в относительном выражении после первоначального пика после холодной войны. Конкретные причины, которые могут лежать в основе этого упадка, остаются спорными, и число продолжающихся гражданских войн остается высоким в абсолютном выражении.

Гражданские войны, как правило, менее жестоки, чем межгосударственные войны, если судить по прямым потерям в боях. Однако гражданские войны были более частыми и продолжительными, и подавляющее большинство зарегистрированных смертей в боях со времен холодной войны связано с гражданскими войнами. Кроме того, война может иметь существенное косвенное влияние на благосостояние людей, помимо прямой гибели людей. Исследования показали, что страны, переживающие гражданскую войну, испытывают резкое снижение валового внутреннего продукта и никогда не восстанавливают прежнюю траекторию экономического роста. Гражданские войны также подрывают торговлю и инвестиции и оставляют большое социальное наследие в виде безработных бывших комбатантов и перемещенных лиц. Негативные последствия гражданской войны не ограничиваются странами, которые их испытывают: соседние страны также страдают от негативных экономических последствий и сами могут быть более склонны к насилию.

Негативные последствия гражданской войны не ограничиваются странами, которые их испытывают: соседние страны также страдают от негативных экономических последствий и сами могут быть более склонны к насилию.

Экономические причины гражданской войны

Большинство гражданских войн происходит в относительно бедных обществах. Ранние вклады в изучение насилия в обществе, как правило, были сосредоточены на экономических лишениях и обидах как на ключевых мотивах. Американский политолог Тед Гурр, например, подчеркнул неравенство и то, как группы могут прибегнуть к восстанию, если они недовольны своим текущим экономическим положением по сравнению со своими устремлениями. В литературе о националистических конфликтах подчеркивалось, что как относительно бедные, так и более богатые группы могут восстать против центра, если они считают, что могут добиться большего успеха при независимости. Гражданские войны в странах Латинской Америки часто интерпретировались в контексте экономических недовольств, возникающих либо из-за неравного распределения земли, либо из-за высокого неравенства доходов.

Последующие политико-экономические исследования гражданской войны, как правило, игнорировали роль недовольства. Некоторые исследователи утверждали, что недовольство распространено повсеместно и что важнее сосредоточиться на изменении возможностей для насилия. Так, британские экономисты Пол Коллиер и Анке Хеффлер утверждали, что низкий общий доход облегчает мобилизацию повстанцев, поскольку потенциальным новобранцам меньше терять в виде упущенного дохода от нормальной экономической деятельности. Американские политологи Джеймс Фирон и Дэвид Лейтин утверждали, что гражданская война — это в первую очередь проблема слабых государств, а слабость во многом определяется экономическим развитием. Исследователи этой традиции также связывали мобилизацию с ролью индивидуальных стимулов. Возможностей для мятежей больше, когда участники могут процветать за счет войны, например, за счет грабежей или получения контроля над ценными природными ресурсами.