Студенческая научная конференция «Октябрьская революция глазами русских и зарубежных писателей»

18 мая 2017 года в Литературном институте имени А.М. Горького прошла студенческая конференция, посвящённая теме литературных связей русских и зарубежных писателей XX века, в частности, освещения западными авторами событий Первой Мировой войны, Октябрьской революции 1917 года и её последствий. С докладами выступили студенты 4 курса. Конференция проходила под руководством профессоров кафедры зарубежной литературы А.Б. Можаевой и М.Н. Попова.

Конференция открылась докладом Виктории Сордии и Марианны Хаировой о Луи Арагоне и его деятельности в области культурной коммуникации Франции и Советского союза. Луи Арагон, приверженец революционных идей в литературе и в жизни, член французской коммунистической партии, содействовал продвижению творчества советских писателей во Франции, переводу их книг на французский язык, получил премию за укрепление дружбы между народами. Путешествию на строительство Беломорканала посвящена поэма Арагона «Ура, Урал!», в образной системе которой сталкиваются внутренний дар поэта и его идеалистическое стремление описать новый мир с лучшей стороны. Арагон пересмотрел отношение к СССР после оглашения дел против писателей и ввода войск в Чехословакию, но до конца жизни, как настоящий поэт, сохранял верность коммунистической идее в идеальном её воплощении.

Арагон пересмотрел отношение к СССР после оглашения дел против писателей и ввода войск в Чехословакию, но до конца жизни, как настоящий поэт, сохранял верность коммунистической идее в идеальном её воплощении.

Доклад Марины Цурановой, творческий анализ-рассуждение о книге Томаса Манна «Записки аполитичного», познакомил слушателей с другим взглядом на исторический и политический контекст первой трети двадцатого века. В докладе были коротко озвучены основные мысли, высказанные Манном в книге, рассуждения о Ф. М. Достоевском и о его мыслях относительно Германии, отношение автора «Записок» к мировой политике, к общественным тенденциям и реакциям германской общенародной ментальности. Примечательно совпадение высказывания Манна о том, что в Германии никогда не появится художника, который злоупотребил бы своим талантом и ораторским даром для развязывания войны, и исторического факта того, что приблизительно через несколько месяцев после этой записи Манна Адольф Гитлер, находясь в военном госпитале, принимает решение стать немецким национальным лидером.

Далее Виолетта Генералова и Екатерина Семянищева рассказали о связях Ромена Роллана с Советским государством – о том, как писатель, полностью приняв революцию, оказался орудием в ее руках. Роллан защищал идею построения социализма в России перед мировым сообществом, перед эмигрантами Бальмонтом и Буниным и даже в начале периода репрессий остался верен Советскому Союзу. Только в конце тридцатых годов писатель отверг строй, угнетающий человека, но до конца жизни не открывал своего истинного отношения к Союзу и воздерживался от критики Сталина, опасаясь, что его прежние дифирамбы СССР будут направлены против него.

О травматическом для европейской цивилизации опыте Первой Мировой войны сообщалось в докладе Владислава Миронова и Ольги Лапенковой, посвящённом писателям «потерянного поколения». Докладчики рассказали историю возникновения термина (высказывание Гертруды Стайн о молодых людях, которые отправились на фронт в возрасте семнадцати-восемнадцати лет и после пережитого не смогли адаптироваться в мирной жизни), наиболее подробно остановились на творчестве Э. Хемингуэя (роман «Прощай, оружие!») и Э.-М. Ремарка («На Западном фронте без перемен»).

Хемингуэя (роман «Прощай, оружие!») и Э.-М. Ремарка («На Западном фронте без перемен»).

После перерыва выступили Анастасия Варго и Мария Зыбина с сообщением на тему «Дореволюционная Россия Стивена Грэма». В двух книгах Стивена Грэма («Непознанная Россия» 1911 года и «Меняющаяся Россия» 1913 года) нашли отражение впечатления автора о двух поездках в Россию: на север и на юг. Он отмечает революционные настроения в обществе на основании своих бесед с революционерами, даёт оценку русской буржуазии, задаётся вопросом о новом изображении интеллигенции в русской литературе. В целом писатель определяет Россию как хранительницу духовных традиций, которые Европа могла бы у нее позаимствовать.

Следующий доклад студентки Александры Гавронской носил название «Герберт Уэллс и молодое Советское государство в 20-е гг.». Сборник статей Уэллса под общим названием «Россия во мгле» (дословно: «Россия в тенях») — анализ писателем своих наблюдений во время пребывания в Петрограде и в Москве в 1920-м году. Это важное историческое свидетельство эпохи, когда было выработано не до конца отношение мировых государств к новому государственному образованию, возникшему на руинах Российской империи. Уэллс полагал виновником краха России не революцию, а ту сложную историческую ситуацию, в которой находилась «одряхлевшая империя» после Первой Мировой войны; описывал коммунистов как инициативных людей, готовых восстанавливать страну после полного краха.

Это важное историческое свидетельство эпохи, когда было выработано не до конца отношение мировых государств к новому государственному образованию, возникшему на руинах Российской империи. Уэллс полагал виновником краха России не революцию, а ту сложную историческую ситуацию, в которой находилась «одряхлевшая империя» после Первой Мировой войны; описывал коммунистов как инициативных людей, готовых восстанавливать страну после полного краха.

Завершилась конференция докладом Игоря Зенковича «Московский дневник Вальтера Беньямина» — история пребывания Беньямина в Москве два зимних месяца 1926-27 годов. Деловая поездка была для исследователя предлогом, чтобы иметь возможность видеться со своей возлюбленной Асей Лацис, которая не отвечала ему взаимностью. Дневники позволяют читателю узнать не только о личных увлечениях и философских взглядах Беньямина (он интересуется русскими игрушками, посещает магазины – в связи с осмыслением игрушки как важного атрибута для воспитания нового поколения), но и о его понимании революции (говоря о двойственности революции в России, он приводит в пример бывшего священника, марксиста, который, уезжая в свою деревню, продолжает служить там в церкви).

К конференции также был подготовлен доклад Яны Богдановой и Ланы Малининой, посвященный связи с Россией творчества Ричарда Олдингтона.

В дискуссии принимали участие: А. Гавронская, И. Зенкович, Н. Уманская, А. Романова, У. Горбатова, П. Бабушкина, А. Варго, М. Сметанина, В. Генералова, Е. Семянищева, Н. Басовская, А. Парфёнова.

Главные книги об Октябре-1917 и его последствиях: выбор профессора ТГУ

ТОМСК, 5 ноя – РИА Томск. Названная национальной трагедией, Октябрьская революция 1917 года породила ряд великих текстов, которые позволяют осмыслить события начала XX века нынешнему поколению. Профессор Томского госуниверситета (ТГУ) Елена Новикова по просьбе РИА Томск составила шорт-лист художественной литературы, которая как нельзя лучше отражает дух того времени.

Столетие Октябрьской революции

отмечается в России в 2017 году. Это одно из крупнейших политических событий XX

века, произошедшее в России и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.

Блок и Розанов, поэзия и философия

© с сайта Томского областного краеведческого музея

ТЕСТ: хорошо ли вы помните историю Октябрьской революции 1917 года?

«Октябрьская революция 1917 года осмыслялась в широчайшем диапазоне, от поэзии до религиозной философии. С моей точки зрения, самые яркие – и для многих самые спорные – произведения, написанные практически одновременно, – это поэма Александра Блока «Двенадцать» и религиозно-философская работа Василия Розанова «Апокалипсис нашего времени», – говорит профессор кафедры русской и зарубежной литературы ТГУ Новикова.

По ее словам, и поэт Блок, и философ Розанов в своих произведениях сосредоточились на том, как октябрьские события соотносятся с христианскими ценностями.

В «Апокалипсисе нашего времени», написанном в характерной

для Розанова образно-эпатажной манере, автор сравнивает революцию с Великим

переселением народов, которое растянулось на века.

«Розанов пишет: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три … она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей». И далее – об этом же: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес. Представление кончилось. Публика встала. Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось», – цитирует Розанова профессор Новикова.

Три романа о «позиции нации»

По ее мнению, основной массив художественных произведений о революции все-таки посвящен гражданской войне. Таких книг много, при этом они написаны и в России, и в эмиграции. Однако, считает томский филолог, суть национальной позиции могут передать три классических романа.

«Если воспринимать эти романы как сложное единое целое, это «Белая гвардия» Михаила Булгакова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака», – говорит профессор.

По ее мнению, в «Белой гвардии» рассматривается

судьба семьи, в «Тихом Доне» – судьба народа, а в «Докторе

Живаго» – судьба гения в эпоху революций и гражданских войн.

«В финале «Тихого Дона» над головой Григория Мелехова – «черное солнце»; в конце «Белой гвардии» сказано: «Все пройдет … Меч исчезнет, а вот звезды останутся». Роман «Доктор Живаго» завершается стихотворением Юрия Живаго «Гефсиманский сад» и словами Иисуса Христа: «Ко мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты».

и Набоков…

По мнению Новиковой, свои особые темы есть и у литературы первой волны русской эмиграции. Филолог особо отмечает поэзию Владимира Набокова (писал также под псевдонимом В. Сирин), который «вновь и вновь возвращается к возможной для него ситуации расстрела в революционной России».

«У него есть несколько стихотворений об этом, и поразительный

финал одного из них: «Но, сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было

так, – Россия, звезды, ночь расстрела – и весь в черемухе

овраг!», – процитировала поэта Новикова.

Русская революция: список для чтения оборотной стороной

Спустя сто лет после русской революции мы оглядываемся на события, которые перевернули мир. Скидка 50% на все наши книги о русской революции до 1 января.

«1917 год был эпопеей, чередой приключений, надежд, предательств, невероятных совпадений, войн и интриг, храбрости и трусости и глупости, фарса, безрассудства. -до, трагедия; эпохальных амбиций и перемен, ярких огней, стали, теней; рельсов и поездов…

Это была, конечно, русская революция, но она принадлежала и принадлежит другим. Это может быть наш. Если его фразы еще не закончены, мы должны их закончить.» — Чайна Мьевиль

Лауреат премии писатель Чайна Мьевиль давно вдохновлен идеалами русской революции и здесь, в столетие революции, он предлагает свой собственный взгляд на ее историю.

В панорамном обзоре, простирающемся от Санкт-Петербурга и Москвы до самых отдаленных деревень разрастающейся империи, Мьевиль раскрывает катастрофы, интриги и вдохновения 1917, со всей их страстью, драматизмом и странностью. Вмешиваясь в давние исторические дебаты, но рассказанный с особым вниманием к читателю, плохо знакомому с этой темой, здесь представлена захватывающая дух история человечества в его величайшем и отчаянном состоянии; поворотного момента для цивилизации, который все еще громко резонирует сегодня.

Вмешиваясь в давние исторические дебаты, но рассказанный с особым вниманием к читателю, плохо знакомому с этой темой, здесь представлена захватывающая дух история человечества в его величайшем и отчаянном состоянии; поворотного момента для цивилизации, который все еще громко резонирует сегодня.

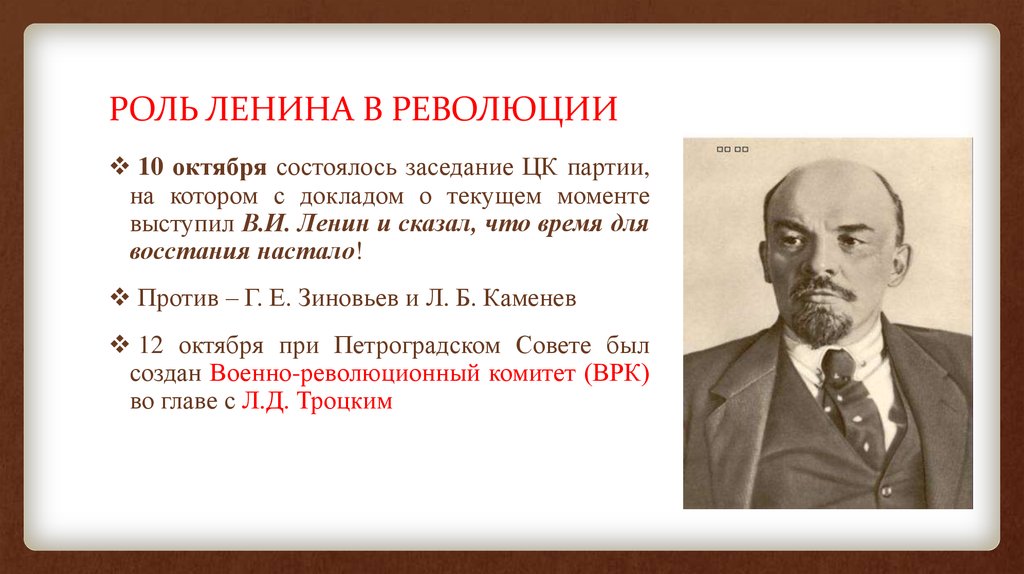

«Без Ленина не было бы социалистической революции 1917 года. В этом мы можем быть уверены».

К столетию русской революции Тарик Али исследует два основных фактора, повлиявших на ленинскую мысль — бурную историю царской России и рождение международного рабочего движения — и объясняет, как Ленин сталкивался с дилеммами, которые до сих пор бросают тень на подарок. Является ли терроризм жизнеспособной стратегией? Оправдана ли поддержка империалистических войн? Возможна ли политика без партии? Был ли захват власти в 1917 морально оправдано?

Оригинальность и значение В. И. Ленина как революционного лидера чаще всего связывают с захватом власти в 1917 году. два года его политической жизни.

два года его политической жизни.

В современном мире, характеризующемся политическими потрясениями, экономическими кризисами и геополитической напряженностью, нам следует пересмотреть ленинское сочетание трезвой ясности и революционной решимости.

Размышляя о судьбе русской революции через сто лет после Октября, Рональд Григор Суни — один из ведущих мировых историков того периода — исследует историографические разногласия по поводу 1917 года, сталинизма и конца «коммунизма» и дает оценку достижений, издержек, потерь и наследия выбора, сделанного советскими лидерами.

Именно русская революция 1917 года изменила масштаб «Коммунистического манифеста», сделав его ключевым текстом для социалистов во всем мире. В этом томе, посвященном столетию этого переворота, самая известная работа Маркса и Энгельса сочетается с собственным революционным манифестом Ленина «Апрельские тезисы», в котором политика поднимается с уровня повседневных банальностей до формы искусства.

Эта классическая книга представляет собой исторический обзор феминистских течений в современных революционных движениях России, Китая и стран третьего мира. Шейла Роуботам показывает, как женщины восстали против двойного вызова несправедливой государственной системы и социально-сексуальных предрассудков. «Женщины, сопротивление и революция» — это бесценное историческое исследование, а также кладезь анекдотов и примеров, способных вдохновить сегодняшнее поколение феминистских мыслителей и активисток.

Шейла Роуботам показывает, как женщины восстали против двойного вызова несправедливой государственной системы и социально-сексуальных предрассудков. «Женщины, сопротивление и революция» — это бесценное историческое исследование, а также кладезь анекдотов и примеров, способных вдохновить сегодняшнее поколение феминистских мыслителей и активисток.

Женщины в России до и после революции Шейлы Роуботам — прочтите отрывок из этой книги в блоге Verso.

В «Революция у ворот » Славой Жижек помещает произведения 1917 года в их исторический контекст, а в послесловии поднимает ключевой вопрос о том, можно ли заново изобрести Ленина в нашу эпоху «культурного капитализма». Жижек убежден, что, о чем бы ни шла речь — о грядущем кризисе капитализма, о возможности искупительного насилия, о фальши либеральной терпимости — снова пришло время Ленина.

Спустя сто лет после русской революции Советский Союз остается самой необычной, но трагической попыткой создать общество вне капитализма.

В Советский век Моше Левин следует этой истории во всей ее сложности, проводя нас через внутреннюю работу системы, которая до сих пор едва изучена. В процессе он переворачивает широко распространенные представления о лидерах СССР, государственно-партийной системе и могущественной советской бюрократии.

Еврейские радикалы укомплектовали баррикады на проспектах Петрограда и в переулках Варшавского гетто; они были в авангарде тех, кто сопротивлялся Франко и нацистам. Они возникли в Идишланде, обширном пространстве Восточной Европы, которое до Холокоста простиралось от Балтийского моря до западной окраины России и включало в себя сотни еврейских общин с общим населением около 11 миллионов человек. Эта книга прослеживает борьбу этих активистов, их необычные траектории, их колебания между великой надеждой и сомнением, их утраченные иллюзии — красный и еврейский взгляд на историю двадцатого века.

[Плакат Эль Лисицкого 1919 года «Бей белых красным клином»]

Написанный в разгар революционной Гражданской войны в России, Троцкий « Терроризм и коммунизм » является одним из самых мощных средств защиты революционной диктатуры. В своем провокационном комментарии к этому новому изданию философ Славой Жижек утверждает, что нападки Троцкого на иллюзии либеральной демократии сегодня имеют жизненно важное значение.

В своем провокационном комментарии к этому новому изданию философ Славой Жижек утверждает, что нападки Троцкого на иллюзии либеральной демократии сегодня имеют жизненно важное значение.

Вдумчивый и интимный, Боязнь зеркал – развернутый сюжет, затрагивающий величайшие политические потрясения двадцатого века. Его главный герой улавливает надежды, когда-то пробужденные большевистской революцией, и последовавшие за ней суровые реалии; Влади Мейер – зеркало, безупречно отражающее интеллектуальную среду несравненной эпохи.

Немногие политические деятели двадцатого века вызывали такое яростное восхищение и реакционный страх, как русский революционер Лев Троцкий. Его необыкновенная жизнь и обширные труды оставили неизгладимый след в революционном сознании. Тем не менее, когда-то существовала опасность, что его жизнь и влияние останутся на обочине истории.

Публикуемая в течение десяти лет, начиная с 1954 года, авторитетная трехтомная биография Дойчера повернула вспять ход сталинской пропаганды и с тех пор получила высокую оценку всех, от Тони Блэра до Грэма Грина. В этом исчерпывающем труде, теперь переизданном в одном томе, истинный облик Троцкого предстает как самый героический и, в конечном счете, трагический персонаж русской революции.

В этом исчерпывающем труде, теперь переизданном в одном томе, истинный облик Троцкого предстает как самый героический и, в конечном счете, трагический персонаж русской революции.

В этом решительном ответе историкам-возрожденцам, которые очерняют историю борьбы за освобождение, Лосурдо очаровывает читателя ярким описанием современного восстания, предлагая новый взгляд на английскую, американскую, французскую и русскую революции.

Переиздание Собрания сочинений легендарного революционера в мягкой обложке

Охватывая борьбу Троцкого против сталинской бюрократии, его формулировку альтернативной экономической стратегии, его теории о Третьем мире, фашизме и национальном вопросе, его обширную литературную Эта книга, заканчивающаяся трогательной оценкой необычайной жизни, является достойным свидетельством человека, который, по словам Манделя, «будет судим историей как самый важный стратег социалистического движения».

В История и революция, группа уважаемых историков противостоит консервативным, ревизионистским тенденциям в исторических исследованиях, которые доминировали в последние двадцать лет. От исследования английской, французской и русской революций и их трактовки ревизионистской историографией до дебатов и тем, возникающих в связи с попытками преуменьшить роль революции в истории, «История и революция» также взаимодействует с несколькими видными историками-ревизионистами, включая Орландо Фигеса, Конрад Рассел и Саймон Шама.

От исследования английской, французской и русской революций и их трактовки ревизионистской историографией до дебатов и тем, возникающих в связи с попытками преуменьшить роль революции в истории, «История и революция» также взаимодействует с несколькими видными историками-ревизионистами, включая Орландо Фигеса, Конрад Рассел и Саймон Шама.

При участии Даниэля Бенсаида, Джеффа Эли, Марка Ферро, Флоренс Готье, Майка Хейнса, Джеффа Кеннеди, Ларса Т. Лиха, Энцо Траверсо и Джима Вулфриса.

Как массовые протесты становятся организованным коллективом активистов?

Толпы и партия направляет энергию буйных толп, вышедших на улицы за последние пять лет, в аргумент в пользу политической партии. Отвергая акцент на отдельных людях и множестве, Джоди Дин утверждает, что нам необходимо переосмыслить коллективный субъект политики.

В первые десятилетия ХХ века Роза Люксембург была лидером рабочего движения в Польше и Германии. Она внесла выдающийся вклад в социалистическую теорию и практику, однако ее наследие остается спорным. В этой книге Герас проливает новый свет на одну из самых искаженных фигур в радикальной истории, иллюстрируя ее вдохновляющее отсутствие самоуспокоенности и ее стремление ставить под сомнение авторитеты как правых, так и левых.

В этой книге Герас проливает новый свет на одну из самых искаженных фигур в радикальной истории, иллюстрируя ее вдохновляющее отсутствие самоуспокоенности и ее стремление ставить под сомнение авторитеты как правых, так и левых.

Гигант левых политических сил, Роза Люксембург — один из выдающихся умов в каноне революционной социалистической мысли. Но она была гораздо больше, чем просто мыслителем.

В этой прекрасно оформленной работе с графической биографией писательница и художница Кейт Эванс открыла новой аудитории интеллектуальный мир своего героя, обосновав идеи Люксембург реалиями вдохновляющей и глубоко трогательной жизни.

Никто и ничто, даже съезд коммунистической партии, не может отменить диктатуру пролетариата. Это самый важный вывод этой книги Этьена Балибара. Балибар излагает свои рассуждения на фоне 22-го съезда Французской коммунистической партии, решившего «отбросить» цель диктатуры пролетариата и заменить ее целью «демократического» пути к социализму. Поэтому его конкретные ссылки обычно касаются аргументов, выдвигаемых внутри французской партии. Но совершенно очевидно, что значение этой книги гораздо шире, не в последнюю очередь потому, что, несмотря на важные политические и экономические различия, разделяющие народы Западной Европы, многие из их коммунистических партий развиваются, по-видимому, в сходном идеологическом направлении. действительно, похоже, заимствуют аргументы друг у друга в поддержку своих новых позиций.

Поэтому его конкретные ссылки обычно касаются аргументов, выдвигаемых внутри французской партии. Но совершенно очевидно, что значение этой книги гораздо шире, не в последнюю очередь потому, что, несмотря на важные политические и экономические различия, разделяющие народы Западной Европы, многие из их коммунистических партий развиваются, по-видимому, в сходном идеологическом направлении. действительно, похоже, заимствуют аргументы друг у друга в поддержку своих новых позиций.

Эта книга была выпущена в 1928 г. как практическое руководство по восстанию для коммунистов. В ней рассматривается роль вооруженного восстания в марксистско-ленинской теории революции, анализируется ряд восстаний — как успешных, так и неудачных — с целью определения условий победы, даются подробные сведения о тактике уличных боев — от соответствующие преимущества наступательных или оборонительных действий лучшему методу строительства баррикад. Написанный в Москве под эгидой Коминтерна, он является классическим документом Третьего периода. Его переиздание будет способствовать восстановлению и оценке первых лет советской и коминтерновской истории, которая сегодня является столь важным компонентом всей революционной теории и практики.

Его переиздание будет способствовать восстановлению и оценке первых лет советской и коминтерновской истории, которая сегодня является столь важным компонентом всей революционной теории и практики.

Опубликовано под псевдонимом «А. Нойберга», на самом деле работа была написана группой ведущих политических и военных экспертов Коминтерна.

Писатель-революционер, историк, анархист, большевик и диссидент — Виктор Серж — одна из самых убедительных фигур в истории Советского Союза. Тщательно проработанная и проработанная книга Сьюзан Вайсман « Виктор Серж » представляет собой исчерпывающую биографию выдающегося человека.

Серьезное и взвешенное изложение терминов, на которых в настоящее время движутся аргументы в пользу социалистической стратегии.

Постоянная коллекция некоторых из самых сильных текстов Дойчера.

Резкое изложение ленинизма от гиганта марксистской философии.

Тактика и этика собирает статьи Георга Лукача, относящиеся к наиболее политически активному периоду его жизни, периоду его пребывания на посту заместителя наркома просвещения Венгерской Советской Республики. Включая его знаменитое эссе о парламентаризме, которое принесло Лукачу уважительную, но жесткую критику Ленина, эта книга представляет собой кладезь ценных идей одного из величайших политических философов в истории.

Включая его знаменитое эссе о парламентаризме, которое принесло Лукачу уважительную, но жесткую критику Ленина, эта книга представляет собой кладезь ценных идей одного из величайших политических философов в истории.

В этой антологии глобального масштаба представлены голоса инакомыслия всех эпох человеческой истории: речи и памфлеты, стихи и песни, пьесы и манифесты. В каждом веке есть свои иконоборцы, и все же величайшие из них строят на словах и действиях своих предшественников. Оборотная книга несогласных должна быть в арсенале каждого бунтаря, который понимает, что слова и идеи — это главное оружие.

Книга Эрнеста Манделя представляет собой первый в истории синтетический отчет о развитии троцкого марксизма в его последовательных встречах с ключевыми проблемами и кризисами эпохи. Русская революция и тема неравномерного развития, создание революционных партий, борьба против фашизма и империализма в целом, природа сталинизма и перспективы полной социалистической демократии обсуждаются в компактном исследовании, которое делает уместным и давно назревший аналог исторического исследования Лукача пятидесятилетней давности.

Наконец тост за бородатого: история водки!

Книги Пожалуйста! Русская революция, искусство и культура

Майк Квилле описывает некоторые способы влияния русской революции на искусство и культуру во всем мире за последние 100 лет.

Большевистская революция в октябре 1917 года была первой в мире попыткой создать социалистическое общество. Он был основан на активной поддержке большинства населения, как рабочих, так и крестьян, и, помимо прекращения катастрофического участия России в Первой мировой войне, освободил и предоставил избирательные права русскому населению в политическом, социальном и экономическом плане. Он был радикально прогрессивен в своей социальной политике — например, в отношении женщин и детей — и, в частности, в своей действительно всеобъемлющей политике в области образования, как показано в статье Меган Берент в этом новом памятном разделе Культура имеет значение.

Как насчет его влияния на культуру? Несомненно, революция дала огромный толчок творчеству и воображению и привела к явному признанию как художниками, так и большевиками того, что искусство может служить населению в целом, а не элитам, и, таким образом, способствовать достижению целей революции. Были установлены естественные связи между художественным творчеством и освободительной политикой — не впервые в истории человечества, но самым прочным образом на сегодняшний день.

Этот взрыв творчества произошел в изобразительном искусстве, кино, поэзии, балете, детской литературе, музыке и многих других популярных культурных занятиях, включая спорт и науку, театр и теологию, моду и одежду. Вряд ли какая-либо область человеческой культурной деятельности не была затронута революцией — для наглядного обсуждения ее влияния на науку см. книгу Энди Байфорда «Революция и наука при большевиках».

Детская литература 1920-х гг.

В дополнение к энергии и политической направленности деятелей культуры, таких как художники и поэты (см. статью Джона Эллисона об Александре Блоке), произошли качественные и количественные изменения в восприятии и оценке культуры. Благодаря прогрессивной политике правительства в области образования и смелым творческим попыткам приобщить массы к культуре, например, в агитпоезда и агитлодки, доставлявшие политическое искусство Маяковского, Лисицкого и Малевича сотням тысяч рабочих и крестьян.

статью Джона Эллисона об Александре Блоке), произошли качественные и количественные изменения в восприятии и оценке культуры. Благодаря прогрессивной политике правительства в области образования и смелым творческим попыткам приобщить массы к культуре, например, в агитпоезда и агитлодки, доставлявшие политическое искусство Маяковского, Лисицкого и Малевича сотням тысяч рабочих и крестьян.

Агитпоезд; Агит-лодка с театром на борту

Такого рода смелые, амбициозные инициативы, разработанные в относительно бедной и отсталой стране столетие назад, резко контрастируют с робкими попытками нашего Совета по делам искусств поощрять «общественное участие». Государственная политика в отношении искусства в этой стране по-прежнему определяется элитарной миссией субсидирования интересов более богатых слоев столичного населения.

Чаще всего меньше обсуждается культурное влияние Революции на весь мир за пределами России. В то время это было огромное влияние, как и в течение последних ста лет. В самом деле, цели, значения и влияние Революции на культуру все еще разыгрываются сегодня — своего рода «космическое фоновое излучение», как ярко описывает это Эндрю Мюррей.

В самом деле, цели, значения и влияние Революции на культуру все еще разыгрываются сегодня — своего рода «космическое фоновое излучение», как ярко описывает это Эндрю Мюррей.

Этот краткий обзор описывает эти влияния с несколькими примерами, если позволяет место. Они сгруппированы по трем видам влияния.

Революционное влияние на деятелей культуры

Во-первых, Революция оказала прямое и всемирное влияние на культурную деятельность, такую как искусство, литература, музыка и спорт. Конструктивистское движение в изобразительном искусстве и архитектуре, например, было, возможно, самым влиятельным глобальным художественным движением в двадцатом веке — см. статью Джин Тернер об авангардной архитектуре.

Башня Татлина; социалистическая архитектура

Как указывали Оуэн Хазерли и другие, абстракция, поп-арт, минимализм, абстрактный экспрессионизм, графический стиль панк и пост-панк, архитектурный брутализм, постмодернизм, хай- технологии и деконструктивизм во многом обязаны конструктивизму, возникшему в результате русской революции. Конструктивизм сочетал радикально новый подход к технологиям и технике с явно коммунистической социальной целью. Малевич, Татлин, Родченко и Степанова представляли разные направления конструктивистского движения, и их влияние можно увидеть в зданиях по всему миру в двадцатом веке.

Конструктивизм сочетал радикально новый подход к технологиям и технике с явно коммунистической социальной целью. Малевич, Татлин, Родченко и Степанова представляли разные направления конструктивистского движения, и их влияние можно увидеть в зданиях по всему миру в двадцатом веке.

Многочисленные примеры можно найти и в литературном искусстве. В поэзии и литературе в целом «поворот к народу», который олицетворяла революция, замена элитарной точки зрения акцентом на жизни и заботах простых людей, сделал огромный шаг вперед, особенно в развивающихся и все более антиколониальных страны.

Диего Ривера за работой над «Восстанием»; Аграрный лидер Запата

Взаимность и близость, которые Революция зажгла в индийской литературе и Азии, можно проследить также в африканском и южноамериканском искусстве и культуре, особенно в творчестве Диего Риверы.

Вплоть до революции глобальное распространение искусства и культуры всегда имело империалистическое измерение. Он был неразрывно связан с капиталистическим эксплуататорским колониальным проектом, средством навязывания столичных культурных ценностей другим народам. После 1917 года, когда революция усилила радикальную политическую оппозицию во всем мире, она позволила культурным и художественным традициям коренных народов расцвести и установить международные связи в масштабах, невиданных ранее в истории человечества.

Он был неразрывно связан с капиталистическим эксплуататорским колониальным проектом, средством навязывания столичных культурных ценностей другим народам. После 1917 года, когда революция усилила радикальную политическую оппозицию во всем мире, она позволила культурным и художественным традициям коренных народов расцвести и установить международные связи в масштабах, невиданных ранее в истории человечества.

Ближе к дому примером такого международного эффекта было левое поэтическое движение в Британии 1930-х годов, возглавляемое Оденом, Макнейсом, Спендером и другими. Революция вдохновила их на создание более откровенно политической, даже дидактической литературы. Как по форме, так и по содержанию они стремились к более тесной связи с массами населения. И нет никаких сомнений в огромном влиянии Революции на многих других писателей, таких как Джордж Бернард Шоу, Герберт Дж. Уэллс и Вирджиния Вульф.

Джордж Бернард Шоу; W.H.Auden and Benjamin Britten

Само это литературное движение оказало влияние на таких музыкантов и композиторов, как Алан Буш и друг Одена Бенджамин Бриттен, которого также независимо привлекала коммунистическая и особенно русская культура.

Он также распространился на создателей документальных фильмов, таких как GPO Film Unit и его преемников, которые положили начало прекрасной традиции сострадательных, а иногда и откровенно социалистических документальных фильмов об условиях жизни британского народа до, во время и после Второй мировой войны.

Это традиция, которая была продолжена театральными постановками пятидесятых, телевизионными постановками, такими как «Пьеса в среду» и «Пьеса сегодня», а также образцовой работой Кена Лоуча вплоть до наших дней. .

Революция повлияла на весь мир даже больше, чем на Британию. В литературе, искусстве и музыке этот список практически бесконечен. Поразительно, насколько левые политические взгляды так распространены во всех видах искусства двадцатого века, и отчасти это связано с влиянием Революции на глобальную культуру.

Броненосец Эйзенштейна Потемкин; Плакат к фильму Вертова «Кино-Глаз» производства Александра Родченко. документальный фильм, заложивший основы мирового кинематографа — см. всеобъемлющий и авторитетный обзор советского кино Джона Грина. Широко признано, что Джон Форд, Орсон Уэллс, итальянские неореалисты, Кэрол Рид, Хичкок, Коппола, Скорсезе и многие другие находились под сильным влиянием этих русских пионеров.

всеобъемлющий и авторитетный обзор советского кино Джона Грина. Широко признано, что Джон Форд, Орсон Уэллс, итальянские неореалисты, Кэрол Рид, Хичкок, Коппола, Скорсезе и многие другие находились под сильным влиянием этих русских пионеров.

Революционное влияние на оценку и наслаждение

Во-вторых, есть еще один вид влияния, а именно воздействие Революции не только на производство, но и на потребление — на способы доступа, опыта и удовольствия от культурной деятельности.

Джоан Литтлвуд; The People’s Theatre, Newcastle

Например, в Британии были созданы рабочие кинематографические общества, которые приблизили качественное кино к рабочему классу. Народное театральное движение в Британии также очень сильно выросло в XIX в.20-х годов, поощряемый Г.Б. Шоу, убежденный сторонник идеалов революции. Джоан Литтлвуд и Юэн Макколл выдвинули их как в популярные театры, так и в клубы народной музыки до и после Второй мировой войны. Джоан Литтлвуд находилась под пристальным наблюдением МИ-5: какое лучшее доказательство большевистского влияния может быть?

Джоан Литтлвуд находилась под пристальным наблюдением МИ-5: какое лучшее доказательство большевистского влияния может быть?

Радикальный рабочий театр в остальной части Европы и Соединенных Штатах был в значительной степени стимулирован и усилен демократизирующим, антиэлитарным влиянием революции, а также в Европе существовало рабочее радиодвижение.

Революционный характер искусства

Третий вид положительного влияния Революции на искусство и культуру был более глубоким и общим. Это влияние характерно для всех других прогрессивных революций в истории.

Подобно тому, как одним из главных благ русской революции было укрепление не только специфически радикальной политической и экономической альтернативы классовому обществу, но и самой возможности реализации альтернативы вообще, так революция сделала то же самое для художественной и культурная активность.

Это связано с тем, что, как признали Уильям Блейк и другие, художественная и культурная деятельность, такая как поэзия, искусство и музыка, в основе своей является социальной и общественной деятельностью. Вот почему и как они развивались в истории человечества: по сути, это акты мощного, пробуждающего и эмпатического общения, которые развивают и углубляют человеческое сочувствие и солидарность. Искусство и другие виды культурной деятельности, такие как спорт и религия, могут преодолеть и разрушить любые барьеры между людьми. Культурная деятельность может преодолеть и разрушить, как в реальности, так и в нашем воображении, фундаментальные классовые различия в человеческих обществах, основанные на неравных долях частной собственности, существовавшие с древних времен.

Вот почему и как они развивались в истории человечества: по сути, это акты мощного, пробуждающего и эмпатического общения, которые развивают и углубляют человеческое сочувствие и солидарность. Искусство и другие виды культурной деятельности, такие как спорт и религия, могут преодолеть и разрушить любые барьеры между людьми. Культурная деятельность может преодолеть и разрушить, как в реальности, так и в нашем воображении, фундаментальные классовые различия в человеческих обществах, основанные на неравных долях частной собственности, существовавшие с древних времен.

Вызов классовому обществу, который представляла собой Революция, позволил художникам, писателям, музыкантам и их публике во всем мире создавать, понимать и наслаждаться искусством, которое было критическим, бросающим вызов и противоречащим статус-кво.

Эти контркультурные, сложные направления можно проследить во всех видах искусства. Это было что-то особенное для русской революции или совершенно новое — свидетельства художественного противостояния несправедливости, неравенству и иерархическому угнетению можно проследить в истории человечества, как и упорство художников в освобождающей силе творчества — см. статью Дуга Николла о Лугальбанда. Но революция укрепила то освободительное, оппозиционное направление, которое всегда и везде присутствует в человеческой культурной деятельности, «контргегемонистские» силы, обозначенные Антонио Грамши.

статью Дуга Николла о Лугальбанда. Но революция укрепила то освободительное, оппозиционное направление, которое всегда и везде присутствует в человеческой культурной деятельности, «контргегемонистские» силы, обозначенные Антонио Грамши.

Пабло Пикассо, Герника

Без Революции, возможно, были бы художественные протесты против войны и империалистической агрессии, прогрессивные религиозные движения, музеи и картинные галереи и культурное образование для большего числа людей. Но была бы Герника? Теология освобождения? Народные музеи? Всестороннее художественное и спортивное образование?

Революция позволила более уверенно, коллективистски и коллективно бросить вызов элитарным формам искусства – не только его темам и содержанию, но и его способу производства, распространения, доступности, восприятия и критики.

Вдохновляющее искусство и прогрессивная политика всегда были неразрывно переплетены, и это одна из причин, по которой консерваторы и либералы всегда хотят их разделить. Русская революция прочно связала их, и с тех пор все споры об искусстве и политике находились под ее влиянием. Например, сама идея искусства и других культурных мероприятий, которые должны отвечать потребностям масс населения, а не просто служить правящим элитам, получила огромный импульс, который с тех пор влияет на политику в области искусства и культуры во всем мире. Эти агитпоезда всколыхнули мир!

Русская революция прочно связала их, и с тех пор все споры об искусстве и политике находились под ее влиянием. Например, сама идея искусства и других культурных мероприятий, которые должны отвечать потребностям масс населения, а не просто служить правящим элитам, получила огромный импульс, который с тех пор влияет на политику в области искусства и культуры во всем мире. Эти агитпоезда всколыхнули мир!

Революционное влияние через сопротивление и реакцию

Все эти положительные влияния русской революции на искусство и культуру также встречали сопротивление, подрывались и часто отбрасывались в «культурных войнах», которые продолжаются и сегодня.

Это подводит нас к четвертому, очень неоднозначному наследию Революции в современной мировой культуре, которое является следствием глубокого и продолжительного противостояния капиталистических держав русской революции.

С самого начала существовало дипломатическое, экономическое и военное противодействие США, Великобритании и других европейских держав антикапиталистическому характеру XIX века. 17 Революция. Его временно заменил антифашистский альянс во время Второй мировой войны, но впоследствии он быстро выродился в различные открытые и опосредованные конфликты по всему миру во время холодной войны.

17 Революция. Его временно заменил антифашистский альянс во время Второй мировой войны, но впоследствии он быстро выродился в различные открытые и опосредованные конфликты по всему миру во время холодной войны.

Эта враждебность и отказ поддержать фундаментальные демократические достижения, достигнутые в России после свержения самодержавия, прямо и косвенно причинили огромные страдания Советскому Союзу 1920-х и 1930-х годов. Вынужденная изоляция и подавление попыток распространить радикальный импульс на международном уровне были трагедией, упущенными возможностями для того, что могло бы стать международным расцветом человеческой жизни в материальном и культурном плане. Западные элиты своими действиями и бездействием несут огромную ответственность за страдания людей во всем мире в двадцатом веке.

В Советском Союзе защитная реакция на капиталистическую реакцию и агрессию привела к подавлению и исчезновению некоторых положительных сторон революционной культуры. Плюрализм культурной политики при Ленине и Луначарском и смелые амбиции Пролеткульта — см. статью Линн Малли — выветрились в гораздо более узком подходе к искусству и культуре в целом. Хотя раннее советское государство всегда гораздо более непосредственно поддерживало искусство и культуру, чем капиталистические демократии, особенно в том, что касается, например, грамотности, культурного образования и общего доступа к массам, оно также разработало жесткие механизмы цензуры и нетерпимость к художественным и музыкальное инакомыслие и нонконформизм.

статью Линн Малли — выветрились в гораздо более узком подходе к искусству и культуре в целом. Хотя раннее советское государство всегда гораздо более непосредственно поддерживало искусство и культуру, чем капиталистические демократии, особенно в том, что касается, например, грамотности, культурного образования и общего доступа к массам, оно также разработало жесткие механизмы цензуры и нетерпимость к художественным и музыкальное инакомыслие и нонконформизм.

Культурное влияние антикоммунистической враждебности Запада выразилось и в капиталистических странах. Он принимал – и принимает – множество форм. Возьмем, к примеру, одну страну, США, где имело место вопиющее, угрожающее карьере преследование и занесение в черный список левых сценаристов, актеров и режиссеров в киноиндустрии и других творческих отраслях.

Американская открытка, 1930-е годы

Другим наглядным примером является то, как ЦРУ тайно финансировало определенные формы искусства, такие как абстрактный экспрессионизм, и оказывало давление на различные культурные институты, чтобы противостоять левым реалистическим традициям в изобразительном искусстве. искусств (фотографии, а также живописи), которые развивались в Америке 30-х годов.

искусств (фотографии, а также живописи), которые развивались в Америке 30-х годов.

Важно помнить, что этот антикоммунизм все еще актуален. Элиты западных держав не забыли и не простили способности художников продвигать прогрессивные и революционные политические программы. Это очевидно в сохраняющемся предубеждении американской и британской киноиндустрии против таких жанров, как соцреализм и других кинематографических попыток рассказать правду о капиталистической эксплуатации и угнетении. На наших экранах доминируют индивидуалистические, сексистские темы, соответствующие капиталистической культуре, такие как храбрые одинокие жестокие мужчины, поддерживаемые эмоциональными заботливыми женщинами. Поскольку фильмы, как правило, создаются для быстрой прибыли, а не для качественного понимания и просвещения, они в подавляющем большинстве полагаются на поверхностные ценности, включая мелодраму, сентиментальность, зрелищность, гламур и известность, а не на реальное понимание, интеллектуальную глубину и социальную значимость.

Плакат, На стадионы!

Спорт дает еще один поучительный пример. Как рассказывает Гарет Эдвардс в своей статье, революция открыла возможности для более массовых, широко практикуемых и совместных форм спорта, которые не полагались исключительно на азарт, вызванный индивидуальными соревнованиями. Удивительно прогрессивный подход к правам женщин в политике и экономике сопровождался расширением доступа женщин к спорту и физическим занятиям, например, ростом женских спортивных организаций. Это вызвало ужесточение отношения элиты на Западе. По крайней мере, частично она была ответственна, например, за подавление женского футбола ФА в 1919 году.21 и другие попытки сохранить культурное господство белых мужчин.

Холодная война и триумф неолиберального капитализма с сопутствующей ей культурой соперничества, известностью элиты и личным мастерством также имели тенденцию искажать спортивные идеалы. Олимпийские игры, вместо того чтобы быть празднованием спортивных способностей человека, превратились в еще одну опосредованную идеологическую и националистическую битву между капитализмом и социализмом и до сих пор полностью не восстановились. Недавние и продолжающиеся скандалы с наркотиками в различных сферах спортивной деятельности свидетельствуют о коварном давлении коммерциализма, индивидуальных достижений через соревнование между победителями и проигравшими и культуре знаменитостей.

Недавние и продолжающиеся скандалы с наркотиками в различных сферах спортивной деятельности свидетельствуют о коварном давлении коммерциализма, индивидуальных достижений через соревнование между победителями и проигравшими и культуре знаменитостей.

Большое искусство и плохое кураторство в РА: Александр Дейнека, В защиту Петрограда; Малевич, Женщина с граблями

Этот антикоммунизм проявился и в этом году в различных телепередачах и выставках. Выставка послереволюционного русского искусства в Королевской академии, например, была поразительно реакционной. Финансируемая Фондом Блаватника, бенефициаром распродажи государственных активов после распада СССР в 1989 году, выставка отказалась от обычного либерального подхода, пытающегося дать сбалансированный исторический отчет о политической подоплеке и искусстве Революции. Вместо этого он продвигал открыто враждебную точку зрения, которая преуменьшала, отрицала и высмеивала связи между прогрессивной политикой Революции и удивительно энергичным и мощным искусством, которое она вдохновляла. В целом, освещение столетия в основных СМИ было предсказуемо враждебным, непонимающим, прохладным или просто ошибочным — точно такие же проблемы, которые характеризуют его освещение корбинизма, и по тем же причинам.

В целом, освещение столетия в основных СМИ было предсказуемо враждебным, непонимающим, прохладным или просто ошибочным — точно такие же проблемы, которые характеризуют его освещение корбинизма, и по тем же причинам.

Революционное влияние сегодня

Революция оказала огромное влияние на сложные и глубоко переплетенные нити всей человеческой культурной деятельности за последние сто лет. Его силу и влияние все еще можно обнаружить в дебатах о связях между политикой и экономикой, с одной стороны, и искусством, спортом и религией, с другой. Во всех этих дебатах неизбежен пример России.

Он оставил нам потрясающие и непреходящие примеры превосходства во всех формах художественной и культурной деятельности по всему миру и на протяжении столетий с 19-го века.17. И из-за сопротивления правящих элит это также привело к поляризации дебатов и практик.

С 1917 года ведутся споры о подробном наследии Революции для искусства и культуры. Но в одном мы все, по крайней мере, среди левых, можем согласиться, так это в том, что это укрепило способность и уверенность искусства и художников в творческом воображении различий, улучшений и радикальных альтернатив тому, что есть.