Журнал Международная жизнь — «Мюнхенский сговор». Цели и последствия

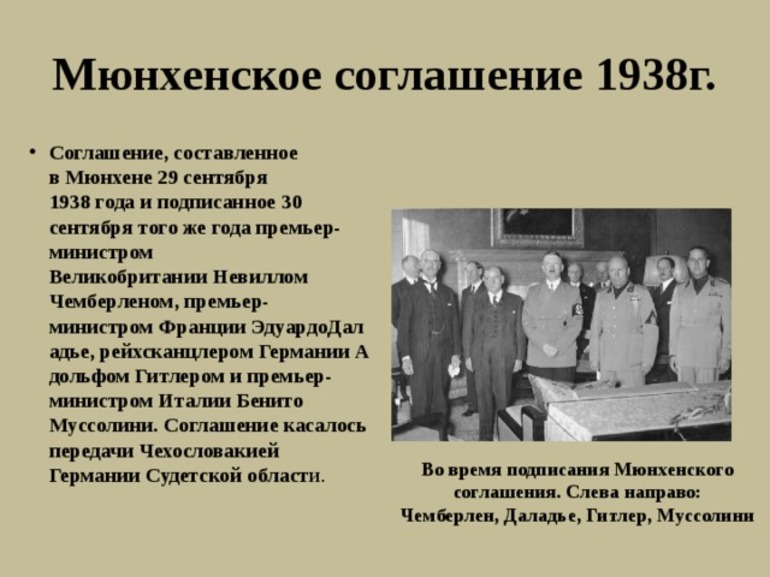

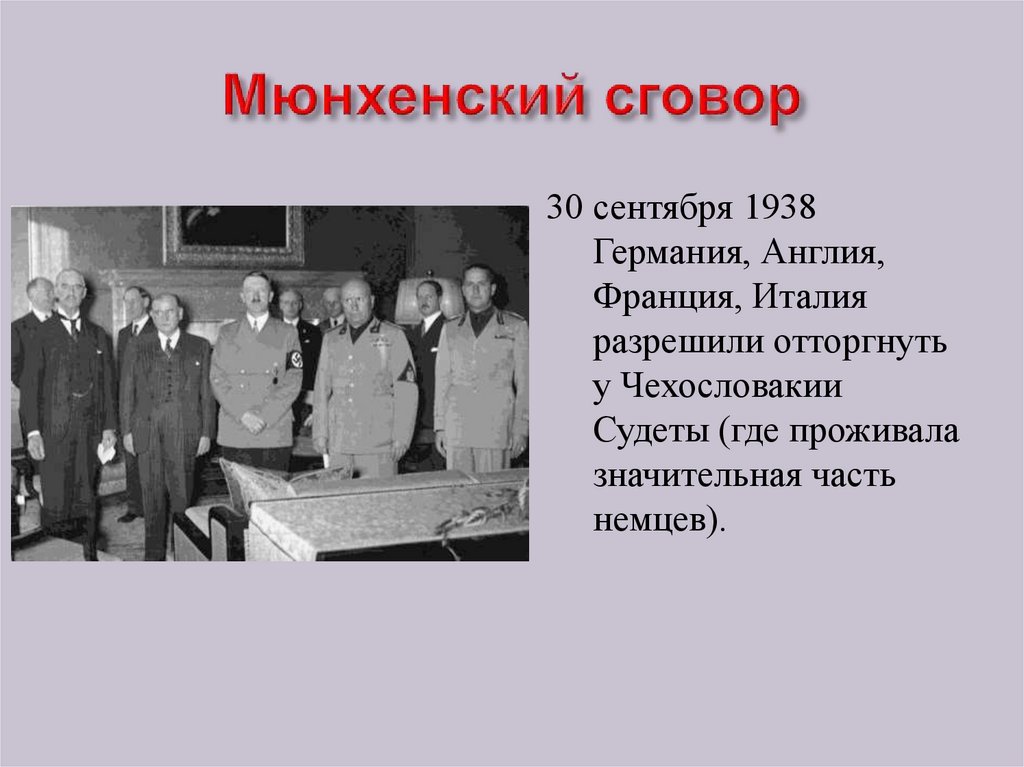

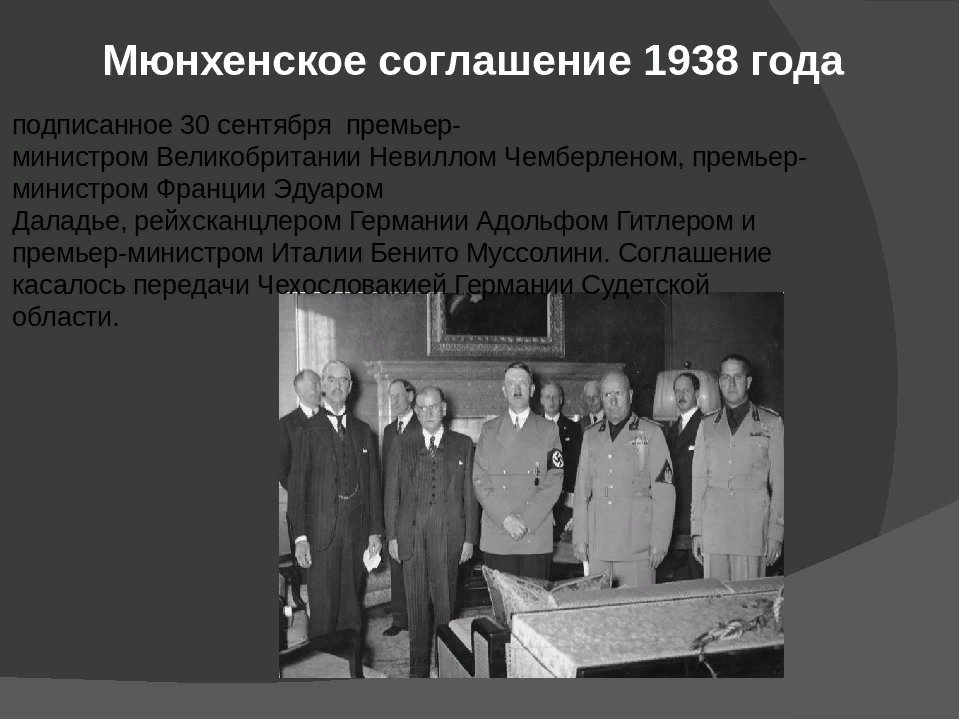

Мюнхенский сговор – соглашение, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное на следующий день – 30 сентября – премьер-министрами Великобритании – Невиллом Чемберленом, Франции – Эдуардом Даладье, Италии – Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером.

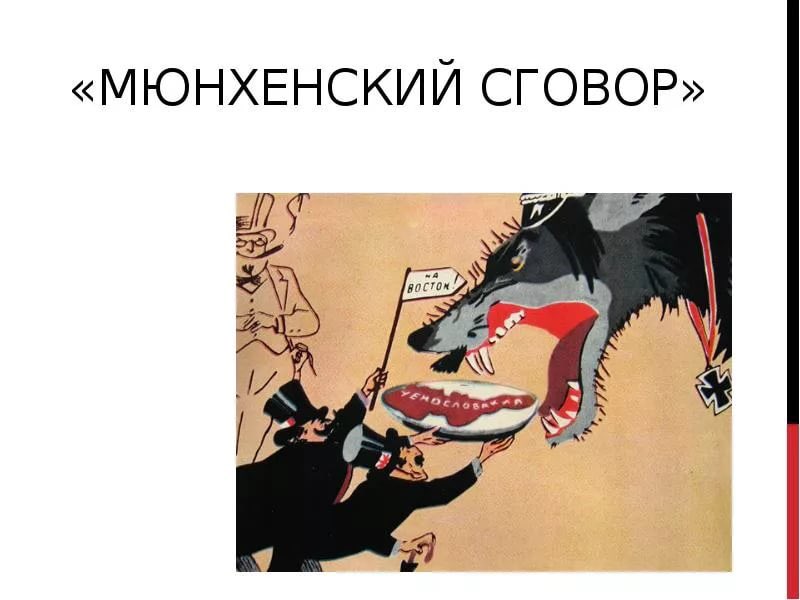

Смысл соглашения для Лондона и Парижа заключался в стремлении обезопасить свою территорию и свои интересы от возможной агрессии со стороны Гитлера. Для германского же лидера ключевым завоеванием стали гарантии невмешательства Великобритании и Франции в его планировавшиеся операции в Центральной и Восточной Европе (первой из которых стал захват Чехословакии в марте 1939 г.). Однако, как весьма обоснованно отмечает российский историк О.Будницкий, проводившаяся Великобританией и Францией политика «умиротворения Гитлера» изначально была обречена на провал: «Победители Первой мировой войны проиграли свою победу без единого выстрела 30 сентября 1938 г. ». «Прямым следствием Мюнхена стала утрата малыми странами Восточной и Центральной Европы веры в то, что Англия и Франция являются надежными союзниками. Некоторые из них начинают ориентироваться на Германию. Мюнхен продемонстрировал Сталину, что с ним в европейской политике не считаются, усилил его подозрительность в отношении западных демократий и побудил искать другие пути обеспечения безопасности СССР. В конечном счете это привело его к решению подписать соглашение с Гитлером, именуемое обычно пактом Молотова – Риббентропа, хотя они были лишь исполнителями воли своих хозяев. Несомненно, это соглашение было одним из последствий Мюнхена», — справедливо указывает исследователь.

». «Прямым следствием Мюнхена стала утрата малыми странами Восточной и Центральной Европы веры в то, что Англия и Франция являются надежными союзниками. Некоторые из них начинают ориентироваться на Германию. Мюнхен продемонстрировал Сталину, что с ним в европейской политике не считаются, усилил его подозрительность в отношении западных демократий и побудил искать другие пути обеспечения безопасности СССР. В конечном счете это привело его к решению подписать соглашение с Гитлером, именуемое обычно пактом Молотова – Риббентропа, хотя они были лишь исполнителями воли своих хозяев. Несомненно, это соглашение было одним из последствий Мюнхена», — справедливо указывает исследователь.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что, как пишет О.Будницкий, «все версальские ограничения, наложенные на Германию, Гитлеру удалось ликвидировать без единого выстрела».

Существовала ли реальная альтернатива «мюнхенскому сговору» Великобритании и Франции с Гитлером? Сравнительный анализ военных возможностей вермахта с одной стороны и потенциальной антигерманской коалиции в составе СССР, Чехословакии, Великобритании и Франции с другой дает основания сделать вывод о том, что, угрожая англичанам и французам войной, Гитлер откровенно блефовал. На Нюрнбергском процессе Вильгельму Кейтелю был задан конкретный вопрос по этому поводу: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?» Бывший начальник Верховного командования вермахта ответил отрицательно: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии».

На Нюрнбергском процессе Вильгельму Кейтелю был задан конкретный вопрос по этому поводу: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?» Бывший начальник Верховного командования вермахта ответил отрицательно: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии».

Представители Англии, Франции, Германии и Италии собрались без какой-либо консультации с Чехословакией и без ее участия. В истории дипломатии вряд ли найдется еще один такой прецедент попрания международного права. Дискуссия практически отсутствовала, конференция явилась, по сути, формальным утверждением заранее согласованной сделки четырех держав. За основу был принят предложенный Муссолини проект, который ему был сообщен из Берлина.

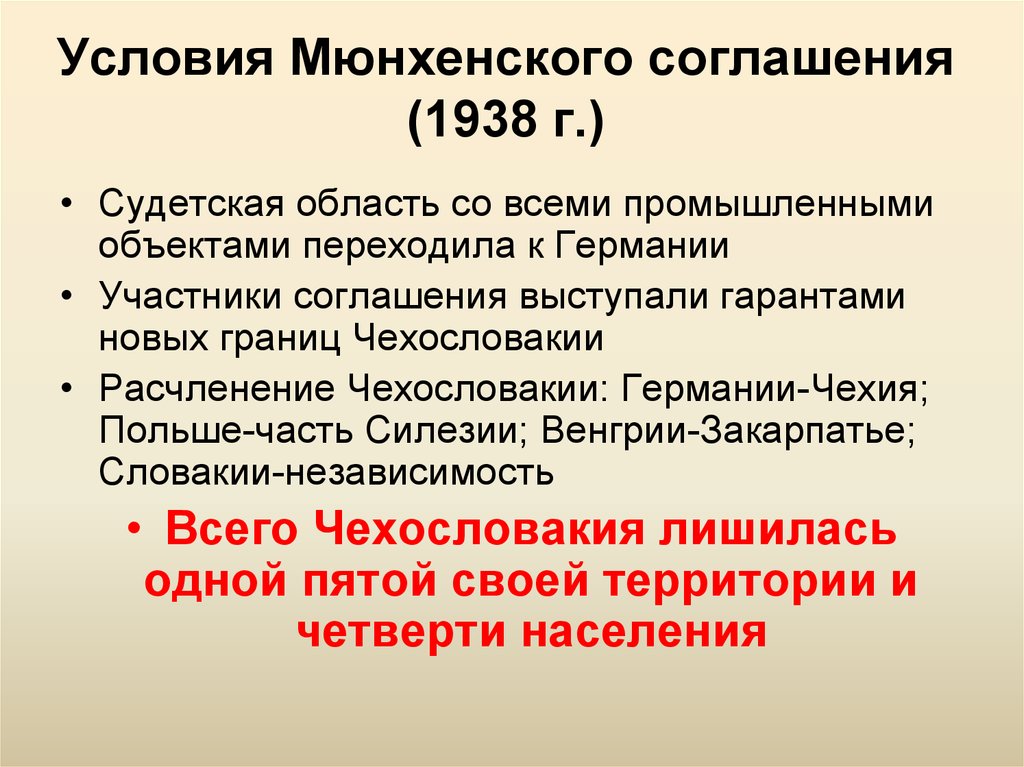

Подписанное в итоге конференции Мюнхенское соглашение состояло из главной части, дополнения и трех дополнительных деклараций. В главной части говорилось об отторжении Судетской области и других чехословацких территорий с преобладающим немецким населением и передаче их Германии до 10 октября. Занятие этих районов германскими войсками должно было начаться 1 октября. Чехословакии предписывалось передать названные территории со всеми имевшимися там сооружениями. Процедура передачи устанавливалась «международной комиссией» из представителей Англии, Франции, Германии, Италии и Чехословакии. В дополнении говорилось о готовности Англии и Франции участвовать в «международных гарантиях» Чехословакии в ее новых границах против неспровоцированной агрессии. Германия и Италия должны были также предоставить Чехословакии свою гарантию после урегулирования в течение трех месяцев вопроса «о польском и венгерском меньшинствах в Чехословакии».

Занятие этих районов германскими войсками должно было начаться 1 октября. Чехословакии предписывалось передать названные территории со всеми имевшимися там сооружениями. Процедура передачи устанавливалась «международной комиссией» из представителей Англии, Франции, Германии, Италии и Чехословакии. В дополнении говорилось о готовности Англии и Франции участвовать в «международных гарантиях» Чехословакии в ее новых границах против неспровоцированной агрессии. Германия и Италия должны были также предоставить Чехословакии свою гарантию после урегулирования в течение трех месяцев вопроса «о польском и венгерском меньшинствах в Чехословакии».

На практике Мюнхенское соглашение означало расчленение Чехословакии. Германия получила 1/5 ее территории и около 1/4 ее населения. К Германии переходили чехословацкие военные сооружения, половина горных и металлургических предприятий страны, важные железнодорожные магистрали.

После окончания работы конференции чехословацких делегатов ввели в зал, где оставались только Чемберлен и Даладье со своими советниками. Им было объявлено о принятых решениях и заявлено, что никаких изменений не будет. Через несколько часов правительство Чехословакии объявило, что принимает Мюнхенское соглашение.

Им было объявлено о принятых решениях и заявлено, что никаких изменений не будет. Через несколько часов правительство Чехословакии объявило, что принимает Мюнхенское соглашение.

Речь Уинстона Черчилля в Палате общин 5 октября 1938 года, после восторженной встречи тогдашнего британского премьер-министра Чемберлена, возвратившегося с подписания Мюнхенского договора, носила резкий изобличающий тон, явно контрастировавший с теми похвалами, которыми осыпали Чемберлена члены парламента, и имела весьма характерное название — «полное и безоговорочное поражение». Черчилль открыто заявил: «Если бы летом (1938г.) Франция и Великобритания выступили сообща, особенно при условии поддержания союзнических отношений с Россией, то они смогли бы повлиять на многочисленные маленькие государства Европы, и они бы даже сумели склонить на свою сторону Польшу в тот момент, когда германский диктатор раздумывал, стоит ли ему затевать новую авантюру». И это был единственно верный анализ в сложившейся критической ситуации. Черчилль, таким образом, выступил не просто как политический оппонент Чемберлена, а как серьезный и ответственный за судьбу мира политик. Он ясно понимал, что целью Мюнхена было вытеснить Россию из европейской политики, выиграть время и завершить вооружение Германии. Но это, по словам Черчилля, были «годы его пустынного одиночества», поскольку никто из политиков, на которых лежала ответственность за принятие значимых для судеб мира решений, его в то время не поддержал. А Черчилль ясно предвидел пагубные последствия заключения Мюнхенской сделки. Обращаясь к премьер министру Великобритании Невиллу Чемберлену Черчилль сказал: «Великобритания и Франция должны были выбрать между войной и позором. Они выбрали позор. Они получат войну». (Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war, анг.)

Черчилль, таким образом, выступил не просто как политический оппонент Чемберлена, а как серьезный и ответственный за судьбу мира политик. Он ясно понимал, что целью Мюнхена было вытеснить Россию из европейской политики, выиграть время и завершить вооружение Германии. Но это, по словам Черчилля, были «годы его пустынного одиночества», поскольку никто из политиков, на которых лежала ответственность за принятие значимых для судеб мира решений, его в то время не поддержал. А Черчилль ясно предвидел пагубные последствия заключения Мюнхенской сделки. Обращаясь к премьер министру Великобритании Невиллу Чемберлену Черчилль сказал: «Великобритания и Франция должны были выбрать между войной и позором. Они выбрали позор. Они получат войну». (Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war, анг.)

В одном из выступлений министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь темы Мюнхенского сговора, сказал: «В то время, как над Европой сгущались тучи, в западных столицах в надежде обеспечить свою безопасность за счет других сделали эгоистичный и одновременно крайне недальновидный выбор в пользу умиротворения гитлеровского режима. Апофеозом такой линии стал Мюнхенский сговор 1938 года. В Париже и Лондоне (и об этом также есть документальные свидетельства) заматывали неоднократные предложения нашей страны о создании системы коллективной безопасности. Даже весной и летом 1939 года, когда стало ясно, что конфликта не избежать. Наивно полагая, что война обойдет их стороной, западные державы вели двойную игру, пытались направить гитлеровскую агрессию на Восток».

Апофеозом такой линии стал Мюнхенский сговор 1938 года. В Париже и Лондоне (и об этом также есть документальные свидетельства) заматывали неоднократные предложения нашей страны о создании системы коллективной безопасности. Даже весной и летом 1939 года, когда стало ясно, что конфликта не избежать. Наивно полагая, что война обойдет их стороной, западные державы вели двойную игру, пытались направить гитлеровскую агрессию на Восток».

По материалам журнала «Международная жизнь», МИД России, портала Calend.ru

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

Статья историка Н.А.Нарочницкой «Мюнхенский сговор и Вторая мировая война: выучены ли уроки?» (опубликована 22 августа 2019 г. на Интернет-портале Euractiv)

В преддверии 80-летия начала Второй мировой войны обращаем внимание наших читателей на статью д.и.н. Н.А.Нарочницкой «Мюнхенский сговор и Вторая мировая война: выучены ли уроки?», опубликованную на Интернет-портале Euractiv 22 августа 2019 г.

Наталия Алексеевна Нарочницкая — историк и видный общественный деятель, доктор исторических наук, автор ряда фундаментальных трудов по российской истории и международным отношениям, в том числе книги «Великие войны ХХ столетия», переведенной на пять европейских языков. Президент «Фонда исторической перспективы», член Общественной палаты России.

«Мюнхенский сговор и Вторая мировая война: выучены ли уроки?»

Вторая мировая война стала поворотным пунктом в истории XX века, поэтому столько копий сломано историками и политологами по поводу тех событий. В последние годы полемика вышла далеко за пределы научных дискуссий и теперь приходится развенчивать исторические фейки, как сейчас модно говорить, и саму логику, в русле которой западные специалисты исследуют события и свидетельства 1930-1940-х годов.

Теперь, к сожалению, в Европе, свободу, честь и мир которой ценой огромных потерь отстояла Советская армия, называют Советский Союз «еще худшим тоталитарным монстром, чем нацистский рейх». Это – чистой воды фальсификация истории. СМИ и вовсе, попирая всякий научный подход, тиражируют тезис о тождестве нацизма и коммунизма, чему изумились бы не только западные политологи, но и политики времен холодной войны, справедливо полагавшие эти идеологии антиподами. Если так пойдет и дальше, то вполне можно предположить, что в западных учебниках по истории через пару десятилетий напишут, что на одной стороне воевали демократические США и Британия, а на другой — два тоталитарных режима.

Это – чистой воды фальсификация истории. СМИ и вовсе, попирая всякий научный подход, тиражируют тезис о тождестве нацизма и коммунизма, чему изумились бы не только западные политологи, но и политики времен холодной войны, справедливо полагавшие эти идеологии антиподами. Если так пойдет и дальше, то вполне можно предположить, что в западных учебниках по истории через пару десятилетий напишут, что на одной стороне воевали демократические США и Британия, а на другой — два тоталитарных режима.

Вопреки принципу историзма, с недавних пор чуть ли не главной причиной Второй мировой войны стали называть советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г., подписанный Наркомом иностранных дел СССР В.М.Молотовым и Министром иностранных дел нацистской Германии И. фон Риббентропом. При этом тема Мюнхенского сговора, политики европейских держав по умиротворению агрессора и переориентированию захватнических планов Гитлера с Запада на Восток Европы намеренно и полностью замалчиваются.

Мюнхенское соглашение, подписанное 29-30 сентября 1938 г. Великобританией, Францией, Германией и Италией, по сути открыло путь для передела европейских границ. Именно этот момент следует считать началом гитлеровских завоеваний. В результате сговора т.н. «западных демократий» с нацистской Германией Гитлер объявил ультиматум суверенному государству — Чехословакии, на глазах у всего мира ввел оккупационные войска и отторг от нее сначала Судетскую область, а затем и полностью расчленил эту страну. Однако западная историография отказывается трактовать эти события как начало Второй мировой войны, ибо, признав это, пришлось бы возложить на Лондон и Париж ответственность за это беззаконие. Поэтому-то Чехословакия и не считается жертвой гитлеровской агрессии в той мере, в каковой считается Польша.

Великобританией, Францией, Германией и Италией, по сути открыло путь для передела европейских границ. Именно этот момент следует считать началом гитлеровских завоеваний. В результате сговора т.н. «западных демократий» с нацистской Германией Гитлер объявил ультиматум суверенному государству — Чехословакии, на глазах у всего мира ввел оккупационные войска и отторг от нее сначала Судетскую область, а затем и полностью расчленил эту страну. Однако западная историография отказывается трактовать эти события как начало Второй мировой войны, ибо, признав это, пришлось бы возложить на Лондон и Париж ответственность за это беззаконие. Поэтому-то Чехословакия и не считается жертвой гитлеровской агрессии в той мере, в каковой считается Польша.

Кстати, в отличие от европейских, российские историки давно дали должную оценку роли Польши в этих событиях. Выставляющая себя сейчас невинной жертвой дележа между двумя хищниками — Гитлером и Сталиным — Польша на самом деле воспользовалась сложившейся в результате Мюнхена ситуацией для предъявления своих прав на Тешинскую область Чехословакии, фактически став соучастником Гитлера в разделе этого восточноевропейского государства. В Берлине считали, что союзничество с поляками позволит легализовать его захватнические действия. Варшава же, пребывая в иллюзии (поляки еще в 1934 г. заключили с Гитлером пакт о ненападении), не хотела понимать, что это партнерство носило конъюнктурный, временный характер. Следующей целью Германии было возвращение Данцига (ныне — город Гданьск, Польша), населенного преимущественно немцами.

В Берлине считали, что союзничество с поляками позволит легализовать его захватнические действия. Варшава же, пребывая в иллюзии (поляки еще в 1934 г. заключили с Гитлером пакт о ненападении), не хотела понимать, что это партнерство носило конъюнктурный, временный характер. Следующей целью Германии было возвращение Данцига (ныне — город Гданьск, Польша), населенного преимущественно немцами.

Архивные документы за апрель 1939 года подробно раскрывают суть германского плана “Вайс” (“Weiss”), т.н. «белого» плана, разработанного для разгрома Польши путем «блицкрига». Срок начала операции был установлен на 1 сентября 1939 года. Разгром и захват Польши планировался не только с целью решения проблемы Данцига и соединения территорий двух частей Рейха (Восточная Пруссия в то время была анклавом), но и как важный этап в борьбе за мировое господство. Нацисты уже тогда намеревались лишить поляков государственности. По нацистскому Генеральному плану “Ост”, население Польши и большей части Восточной Европы ждала политика геноцида и разграбления ресурсов в пользу Германии. Таким образом, тезис о том, что якобы именно пакт Молотова-Риббентропа привел к нападению на Польшу, абсолютно антиисторичен.

Таким образом, тезис о том, что якобы именно пакт Молотова-Риббентропа привел к нападению на Польшу, абсолютно антиисторичен.

Возникает риторический вопрос: неужели никто не мог остановить Гитлера на этапе построения им столь далеко идущих планов? Британцы и французы знали о намерениях нацистов, но ничего не предпринимали, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Советский союз же тогда, весной 1939 г., вел интенсивные переговоры о создании системы коллективной безопасности с Лондоном и Парижем, а вовсе не с Берлином (речь идет о проекте т.н. англо-франко-советского договора о взаимопомощи). Однако Лондон и Париж намеренно затягивали переговоры с Москвой. Надежды СССР на создание с Западом коалиции против германской агрессии рухнули.

Сговор в Мюнхене перечеркнул инициированную Францией систему союзов между государствами Восточной Европы, советско-французско-чехословацкие договоренности и франко-польский союз, положил конец так и не окрепшей Малой Антанте. Лига Наций фактически почила в бозе, так и не став гарантом стабильности в постверсальской Европе. Все это привело к тому, что СССР оказался в геополитическом тупике.

Все это привело к тому, что СССР оказался в геополитическом тупике.

Советское руководство, четко осознавая, что развитие событий в 1938-1939 гг. направлено против СССР, что державы в Европе сговариваются на основе общего знаменателя враждебности, в первую очередь идеологической, по отношению к Москве, пришло к убеждению, что промедление может сделать нападение Германии необратимым и очень быстрым. В условиях, когда советские войска, оказывая помощь своему союзнику – Монголии, вели тяжёлые бои с японцами в районе реки Халхин-Гол, дальнейшее продвижение Гитлера на Восток грозило появлением германской армии в непосредственной близости от важнейших советских политических и экономических центров – Ленинграда, Минска, Киева, Одессы. СССР пришлось бы вести войну на два фронта. Принимая это во внимание, Москва была вынуждена пойти на заключение пресловутого советско-германского договора о ненападении 1939 г.

Последовавшее за этим вступление советских войск на территорию Польши было призвано не только вернуть захваченные поляками в 1921 г. Западную Украину и Западную Белоруссию, но и отодвинуть рубеж предстоящей войны на сотни километров от жизненно важных регионов СССР.

Западную Украину и Западную Белоруссию, но и отодвинуть рубеж предстоящей войны на сотни километров от жизненно важных регионов СССР.

Было ли такое развитие событий и их итог соверешенно неожиданными для западных государств, как это пытаются представить сегодня? Отнюдь нет. В беседах с британским послом У.Сидсом в Москве Нарком СССР по иностранным делам М.М.Литвинов и сменивший его на этом посту В.М.Молотов неоднократно выражали ему разочарование политикой Лондона, провал которой в Мюнхене позволял СССР считать себя свободным от всяких обязательств. После Мюнхенского сговора и на Западе осознавали, что для СССР это единственный путь обезопасить себя.

Сохранялась ли на тот момент возможность изменить ход событий? – По моему мнению, да. Германию тогда могло остановить продвигаемое СССР широчайшее и очень сильное по взаимным обязательствам всеобщее международное соглашение с гарантиями странам, окружавшим Рейх по всему периметру его границ, и стратегическим пунктам Европы. Москве в таком соглашении было отказано. Впереди маячила перспектива германского вторжения, в ходе которого западные страны наблюдали бы за истреблением Советского союза.

Впереди маячила перспектива германского вторжения, в ходе которого западные страны наблюдали бы за истреблением Советского союза.

К чему все это привело, мы, увы, знаем. Погибли и покалечены судьбы миллионов людей, изменились границы, прекратили свое существование суверенные государства. Близорукость и русофобия западноевропейских политиков того времени вымостили дорогу к грандиозной трагедии, и забывать об этом не следует.

Мюнхенское соглашение | Определение, резюме и значение

Мюнхенское соглашение: Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Невилл Чемберлен

См. все СМИ

- Дата:

- 30 сентября 1938 г.

- Местонахождение:

- Чехословакия Судетская область

- Участники:

- Франция Германия Италия Великобритания

- Ключевые люди:

- Невилл Чемберлен Эдуард Даладье Сэр Невил Мейрик Хендерсон Адольф Гитлер Сэр Сэмюэл Хоар, второй баронет

См. весь соответствующий контент →

весь соответствующий контент →

Мюнхенское соглашение (30 сентября 1938 г.), соглашение, достигнутое Германией, Великобританией, Францией и Италией, разрешившее немецкую аннексию Судетской области в западной Чехословакии.

После его успешного присоединения Австрии к Германии 19 марта38 августа Адольф Гитлер с жадностью смотрел на Чехословакию, где около трех миллионов жителей Судетской области были немцами по происхождению. В апреле он обсудил с Вильгельмом Кейтелем, главой Верховного командования германских вооруженных сил, политические и военные аспекты «зеленого дела» — кодового названия предполагаемого захвата Судетской области. Внезапный натиск «с ясного неба без какой-либо причины или возможности оправдания» был отвергнут, поскольку результатом было бы «враждебное мировое мнение, которое могло привести к критической ситуации». Поэтому решительные действия должны были состояться только после периода политической агитации немцев внутри Чехословакии, сопровождавшейся дипломатическими ссорами, которые, по мере того как они становились все более серьезными, либо сами создавали предлог для войны, либо создавали повод для молниеносного наступления после некоторого времени.

К маю 1938 года стало известно, что Гитлер и его генералы разрабатывают план оккупации Чехословакии. Чехословаки рассчитывали на военную помощь Франции, с которой у них был союз. Советский Союз также имел договор с Чехословакией, и в нем указывалось на готовность сотрудничать с Францией и Великобританией, если они решат встать на защиту Чехословакии, но Советский Союз и его потенциальные услуги игнорировались на протяжении всего кризиса

Поскольку Гитлер продолжал произносить подстрекательские речи, требуя, чтобы немцы в Чехословакии воссоединились с их родиной, война казалась неизбежной. Однако ни Франция, ни Великобритания не были готовы защищать Чехословакию, и обе стремились избежать военной конфронтации с Германией практически любой ценой. Во Франции правительство Народного фронта подошло к концу, и 8 апреля 1938 года Эдуар Даладье сформировал новый кабинет без участия социалистов и поддержки коммунистов.

28–29 апреля 1938 года Даладье встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, чтобы обсудить ситуацию. Чемберлен, неспособный понять, как можно предотвратить полное уничтожение Гитлером Чехословакии, если бы таково было его намерение (в чем Чемберлен сомневался), утверждал, что Прагу следует убедить пойти на территориальные уступки Германии.

В середине сентября Чемберлен предложил отправиться в убежище Гитлера в Берхтесгадене, чтобы лично обсудить ситуацию с фюрером. Гитлер согласился не предпринимать никаких военных действий без дальнейшего обсуждения, а Чемберлен согласился попытаться убедить свой кабинет и французов принять результаты плебисцита в Судетской области. Затем Даладье и его министр иностранных дел Жорж-Этьен Бонне отправились в Лондон, где было подготовлено совместное предложение, согласно которому все районы с населением, состоящим более чем на 50 процентов из судетских немцев, должны быть переданы Германии. С чехословаками не советовались. Чехословацкое правительство сначала отвергло это предложение, но 21 сентября было вынуждено принять его9.0003

22 сентября Чемберлен снова вылетел в Германию и встретился с Гитлером в Бад-Годесберге, где он был встревожен, узнав, что Гитлер ужесточил свои требования: теперь он хочет, чтобы Судетская область была оккупирована немецкой армией, а чехословаки эвакуированы из области к 28 сентября. Чемберлен согласился представить новое предложение чехословакам, которые отвергли его, как и британский кабинет и французы. 24-го французы приказали провести частичную мобилизацию; за день до этого чехословаки объявили всеобщую мобилизацию. Имея в то время одну из самых оснащенных в мире армий, Чехословакия могла мобилизовать 47 дивизий, из которых 37 предназначались для немецкой границы, причем преимущественно гористая линия этой границы была сильно укреплена. С немецкой стороны окончательный вариант «Дела Грина», одобренный Гитлером 30 мая, показал 39дивизии для операций против Чехословакии. Чехословаки были готовы сражаться, но не могли победить в одиночку.

Чемберлен согласился представить новое предложение чехословакам, которые отвергли его, как и британский кабинет и французы. 24-го французы приказали провести частичную мобилизацию; за день до этого чехословаки объявили всеобщую мобилизацию. Имея в то время одну из самых оснащенных в мире армий, Чехословакия могла мобилизовать 47 дивизий, из которых 37 предназначались для немецкой границы, причем преимущественно гористая линия этой границы была сильно укреплена. С немецкой стороны окончательный вариант «Дела Грина», одобренный Гитлером 30 мая, показал 39дивизии для операций против Чехословакии. Чехословаки были готовы сражаться, но не могли победить в одиночку.

Пытаясь в последнюю минуту избежать войны, Чемберлен предложил немедленно созвать конференцию четырех держав для урегулирования спора. Гитлер согласился, и 29 сентября Гитлер, Чемберлен, Даладье и итальянский диктатор Бенито Муссолини встретились в Мюнхене. Встреча в Мюнхене началась незадолго до 13:00. Гитлер не мог скрыть своего гнева на то, что вместо того, чтобы войти в Судетскую область в качестве освободителя во главе своей армии в назначенный им же день, он должен был подчиниться арбитражу трех держав, и никто из его собеседников не осмелился настаивать на том, чтобы оба Чешских дипломатов, ожидающих в мюнхенском отеле, следует допустить в конференц-зал или проконсультировать по повестке дня.

Перед отъездом из Мюнхена Чемберлен и Гитлер подписали документ, в котором заявлялось о взаимном желании разрешить разногласия путем консультаций для обеспечения мира. И Даладье, и Чемберлен вернулись домой к ликующей приветствующей толпе, с облегчением от того, что угроза войны миновала, а Чемберлен сказал британской публике, что он добился «мира с честью». Я считаю, что это мир для нашего времени». Его слова были немедленно оспорены его величайшим критиком Уинстоном Черчиллем, который заявил: «Вам был предоставлен выбор между войной и бесчестием. Ты выбрал бесчестие, и у тебя будет война». Действительно, политика Чемберлена была дискредитирована в следующем году, когда Гитлер аннексировал оставшуюся часть Чехословакии в марте, а затем спровоцировал Вторую мировую войну, вторгшись в Польшу в сентябре. Мюнхенское соглашение стало олицетворением тщетности умиротворения экспансионистских тоталитарных государств, хотя оно и дало союзникам время для повышения своей военной готовности.

Я считаю, что это мир для нашего времени». Его слова были немедленно оспорены его величайшим критиком Уинстоном Черчиллем, который заявил: «Вам был предоставлен выбор между войной и бесчестием. Ты выбрал бесчестие, и у тебя будет война». Действительно, политика Чемберлена была дискредитирована в следующем году, когда Гитлер аннексировал оставшуюся часть Чехословакии в марте, а затем спровоцировал Вторую мировую войну, вторгшись в Польшу в сентябре. Мюнхенское соглашение стало олицетворением тщетности умиротворения экспансионистских тоталитарных государств, хотя оно и дало союзникам время для повышения своей военной готовности.

Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- В этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, правительство, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.