Философия мутазилитов – кратко — Русская историческая библиотека

Вскоре после прихода к власти династии Аббасидов, при халифах Мансуре (754 – 775) и Мамуне (813 – 833), исламское богословие подверглось сильному влиянию греческой философии. Византийские еретики-несториане перевели с сирийского на арабский произведения древних писателей, сначала – трактаты по медицине, затем философские трактаты. Трудно преувеличить значение работы этих переводчиков: они дали арабам, людям скорее лирического, нежели критического склада, образцы построения доказательств – оружие, пользованию которым затем научили их иранцы, обладавшие большей изощренностью. Эта философия, по правде говоря, получилась из странной смеси, образовавшейся главным образом в Александрии в период эллинизма. Это было сочетание аристотелизма (философии логического рассуждения, основанного на опыте) и платоновского идеализма, наполненного восточным мистицизмом. Арабские философы, хранители знаний своего времени, были при этом всегда в стороне от ислама, хотя и твердили о своем уважении ко всем его основам.

Арабские философы, хранители знаний своего времени, были при этом всегда в стороне от ислама, хотя и твердили о своем уважении ко всем его основам.

Именно тогда богословы, почувствовав, какая опасность угрожает правоверию, научились сражаться с философией ее собственным оружием – диалектикой. Этот метод аргументации, примененный к богословию, дал подлинную религиозную философию, получившую название калам (разрабатывали ее богословы – мутакаллимы). Наиболее ранними представителями калама были мутазилиты.

Слово «мутазилиты» в переводе значит: «те, кто уединяется», отшельники. Они, по-видимому, действительно начали с аскетизма, как и первые исламские мистики, а затем под влиянием калама приходили ко все более ярко выраженному рационализму. Аскетом был Василь ибн Ата (умер в 748 г.), основавший это учение.

Мутазилиты обратились к разуму (акль) как к критерию религиозного познания. Этот принцип привел их к освобождению идеи единобожия от всех народных и традиционных элементов. Они стремились строго придерживаться понятий божественной справедливости и единобожия.

Они стремились строго придерживаться понятий божественной справедливости и единобожия.

Изложим кратко их вероучение. В еще большей степени, чем кадариты, они верили, что человек – творец своих собственных поступков без вмешательства аллаха. Эта свободная воля человека приводит к последствиям, диаметрально противоположным правоверной концепции о всемогущем боге. Раз человек свободен, божество оказывается обязанным награждать добрых и наказывать злых. Оно должно делать это не по своей воле, но в силу необходимого проявления его благости. Другими словами, произвольное всемогущество аллаха мутазилиты заменили обязанностью аллаха по отношению к своим созданиям. Оказалось, что человек свободен, в то время как божество не вполне свободно!

Но в чем состоят добро и зло? Правоверные заявляли: «Добро – это то, что велит аллах; зло – то, что он запрещает». Мутазилиты же полагали, что существуют абсолютные добро и зло, указанные не аллахом, а разумом.

Так обстояло дело с понятием божественной справедливости. Что же касается понятия единого бога, то мутазилиты решительно восставали против чрезмерного антропоморфизма некоторых правоверных богословов. В противоположность тем, кто изображал аллаха человекообразным, наделял его плотью, они считали его чистым духом и отвергли божественные атрибуты, заявив, что они умаляют идею единого бога и ведут к многобожию. Напрасно правоверные возражали, что это отрицание атрибутов равносильно обеднению понятия бога (татиль) и что, поскольку в самом Коране говорится об атрибутах, никто не может отрицать их.

Что же касается понятия единого бога, то мутазилиты решительно восставали против чрезмерного антропоморфизма некоторых правоверных богословов. В противоположность тем, кто изображал аллаха человекообразным, наделял его плотью, они считали его чистым духом и отвергли божественные атрибуты, заявив, что они умаляют идею единого бога и ведут к многобожию. Напрасно правоверные возражали, что это отрицание атрибутов равносильно обеднению понятия бога (татиль) и что, поскольку в самом Коране говорится об атрибутах, никто не может отрицать их.

Так вопрос об атрибутах повлек за собой вопрос о создании Корана. Можно ли смотреть на аллаха как на обладателя атрибута слова? Правоверные считали слова извечным, несотворенным атрибутом бога. Следовательно, Коран – проявление божественного слова и также является предвечным и несотворенным. На это мутазилиты отвечали, что пророк Мухаммед слышал не самого аллаха, а глас, орган, созданный аллахом и существующий отдельно от него, т. е. появившийся после него. Следовательно, Коран, как творение этого органа, также является сотворенным; в противном случае он был бы вечным, как аллах, а ведь только один аллах вечен. Некоторые мутазилиты даже утверждали, что человеческий гений может превзойти совершенством Коран.

е. появившийся после него. Следовательно, Коран, как творение этого органа, также является сотворенным; в противном случае он был бы вечным, как аллах, а ведь только один аллах вечен. Некоторые мутазилиты даже утверждали, что человеческий гений может превзойти совершенством Коран.

В итоге их учение содержало три основные идеи: 1) человек свободен; 2) в аллахе можно различать атрибуты субстанции и атрибуты деяний; 3) Коран не предвечен.

Это представление о сотворённости Корана было с восторгом принято аббасидским халифом Мамуном, который сделал его обязательным догматом. Противники мутазилизма, среди которых был Ибн Ханбаль, подверглись преследованиям своеобразной инквизиции, зачастую носившим фанатический характер. Эта инквизиция, свирепствовавшая в течение полувека, вызвала сильное смятение среди верующих. Мутазилизм, который начал с либерализма, кончил нетерпимостью. Но третий преемник Мамуна, халиф Мутаваккиль (847 – 861), решил отказаться от религиозного свободомыслия и повел борьбу против мутазилитов и мистиков. Эта борьба оказалась весьма упорной. Распри между правоверными сторонниками традиции и мутазилитами-рационалистами ещё долго продолжали разрывать мусульман.

Эта борьба оказалась весьма упорной. Распри между правоверными сторонниками традиции и мутазилитами-рационалистами ещё долго продолжали разрывать мусульман.

Восток — дело мудрое. Часть вторая, об арабской философии.

[mybigtext]Мы разобрались с тем, в каких условиях росла и развивалась арабская средневековая наука, а также узнали, кто придумал цифры и как не надо лечить рыцарей. Но в рамки одной статьи широчайшие достижения восточных мудрецов вписать нельзя, поэтому приступим к части второй. В ней мы поговорим о философии.[/mybigtext]

Исторически грамотно было бы начинать всю серию об арабской науке с рассказа о ее истоках. И пусть меня проклянут все историки, математики, физики и прочие почтенные люди, но начало наук лежит в философии.

Европейская философия, которая дала базу для арабской, зародилась в VII веке до н.э. в греческих городах-государствах Средиземноморья. В начале философия и наука были неразрывно связаны (наука в строгом понимании вообще появляется ближе к XVII в. ) — всё это было общим инструментом познания мира. Первые философы искали первопричину мира и находили в разном: в воде, огне, атомах. Со временем философов становилось больше, появлялись школы и направления, Сократ включил в философскую повестку вопрос о человеке, а к IV в. до н.э. философия получила своих суперзвезд — Платона и Аристотеля, которые напоминают о себе до сих пор.

) — всё это было общим инструментом познания мира. Первые философы искали первопричину мира и находили в разном: в воде, огне, атомах. Со временем философов становилось больше, появлялись школы и направления, Сократ включил в философскую повестку вопрос о человеке, а к IV в. до н.э. философия получила своих суперзвезд — Платона и Аристотеля, которые напоминают о себе до сих пор.

Хотя Платона и называют христианином до Христа, все же [simple_tooltip content=’попадались и те, кто не принимал эллинскую религию’]основная масса[/simple_tooltip] античных философов-классиков была языческой. С приходом христианства и распространением его на территории Средиземноморья, философские школы неизбежно сталкивались с вопросом: «Как ужиться с христианскими догмами?» Оказалось, что никак.

В 529 году император Юстиниан закрывает своим эдиктом все языческие философские школы, в том числе знаменитую платоновскую Академию. Нельзя сказать, что к тому моменту эти школы переживали расцвет или имели колоссальное влияние на мир, но отныне граница была проведена четко и на высшем уровне. Стоит отметить, что вообще преследования Юстинианом язычников проводились в основном для конфискации их имущества, а не из христианской добродетели: так, все имущество Академии было передано в казну.

Стоит отметить, что вообще преследования Юстинианом язычников проводились в основном для конфискации их имущества, а не из христианской добродетели: так, все имущество Академии было передано в казну.

Философия в Европе проделала еще долгий и тернистый путь к своей классической средневековой форме — схоластике, в то время как массы мудрецов из Греции стали переселяться в Персию. Уже сильно позже, в VII веке, Персия стала частью Халифата, а ростки, посаженные теми переселенцами, взошли в виде арабской философской традиции.

Калам и мутакаллимы

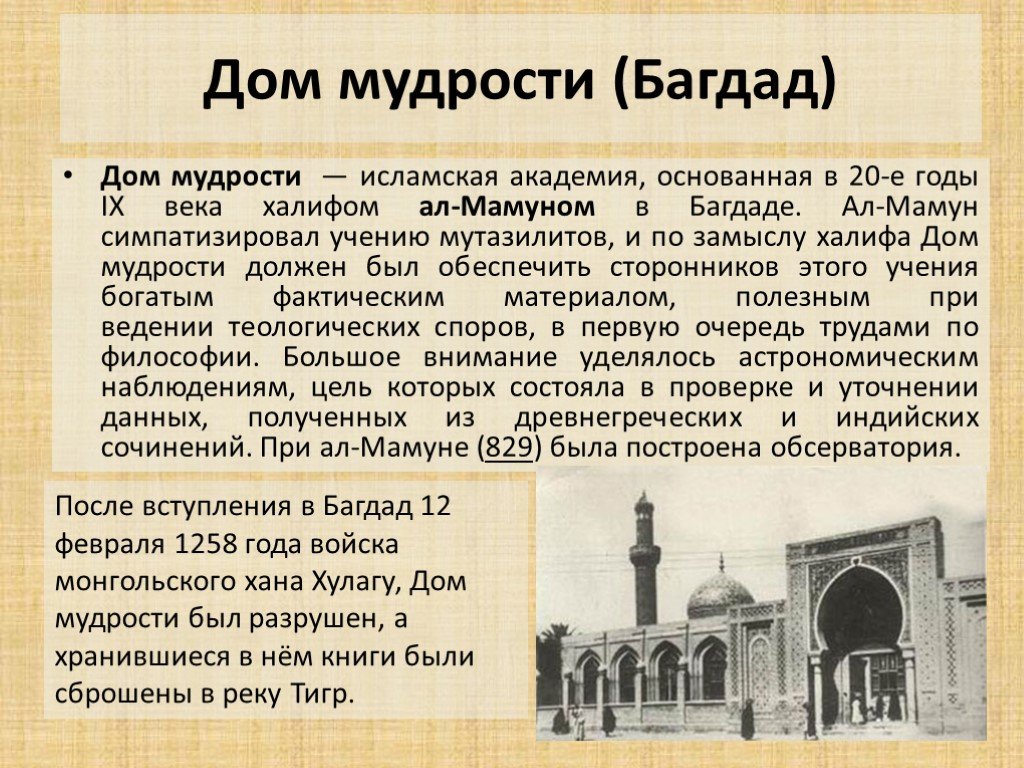

По приказу халифа Аль Мамуна в Багдаде основали так называемый Дом мудрости, который должен был стать базой для арабских философов и богословов, в том числе в Доме обитало много переводчиков. Именно благодаря их трудам с греческого были переведены на арабский многие сочинения Аристотеля, его учеников, неоплатоников и прочих греческих мудрецов. Так, благодаря Аль Мамуну, арабская мыслительная традиция получила инъекцию эллинизма, и дальнейшее её развитие пошло в нескольких направлениях.

Еще до Аль Мамуна в исламе появилось несколько течений, которые по-разному толковали ислам и провоцировали дискуссию на темы основных столпов веры. Полемика этих групп затрагивала вопросы о единстве Бога, его атрибутах и их соотношении, о свободе воли, о том, каким должен быть правоверный имам, халиф и просто мусульманин. В ходе этих дискуссий зародилась традиция [simple_tooltip content=’от греч. kalamos — сначала «тростник», потом «палочка для писания, сделанная из тростника», т.е. перо, потом «сочинение», «речь»’]калам[/simple_tooltip], рассуждения на религиозные темы по принципам логики и разума, а не исходя из иррациональной веры. У мутакаллимов, последователей калама, было не принято ссылаться на авторитеты, а Коран трактовался в символическом и аллегорическом плане.

Первая крупная группировка внутри калама образовалась в VII веке в районе Дамаска и Багдада. Ее последователей называли мутазилитами, т.е. обособившимися, отделившимися. Сами себя мутазилиты называли людьми справедливости и единобожия.

Сами себя мутазилиты называли людьми справедливости и единобожия.

Мутазилиты провозглашали несколько принципов, которые шли вразрез с ортодоксальным исламом. Два самых главных аргумента, которые выделяли мутазилитов на фоне прочих мусульман, — свобода воли человека и сотворенность Корана.

По поводу первого мутазилиты говорили, что божественная справедливость предполагает, что у человека есть свобода воли, Бог творит лишь только наилучшее и не может нарушить порядок вещей, который он единожды установил. Таким образом они ограничивали всемогущество Бога, что для ортодоксального мусульманина неприемлемо.

С сотворенностью Корана все еще интересней. Мутазилизм строго отрицал любые отклонения от монотеизма, в том числе отвергая вечность атрибутов Бога. И один из таких атрибутов — речь, которая напрямую связана с Кораном. В классической исламской теологии Коран не сотворен и вечен, а для мутазилитов, исходя из их отношения к монотеизму, — наоборот.

Уже эти два постулата делали из мутазилитов белых ворон. Тем не менее, именно для нужд мутазилитов Аль Мамун открыл свой Дом мудрости и возвел их учение на уровень государственного.

Тем не менее, именно для нужд мутазилитов Аль Мамун открыл свой Дом мудрости и возвел их учение на уровень государственного.

Противостояли мутазилитам ортодоксальные ашариты, названные по имени основателя учения Абу-ль-Хасан аль-Ашари, который жил на Ближнем Востоке в IX-X вв. н.э. Ашариты, пользуясь все тем же рационалистическим аппаратом, отвечали мутазилитам на их аргументы о Боге, Коране и устройстве мусульманского общества. Ашариты утверждали, что атрибуты Бога вечны, как и сам Бог, но при этом вечными являются только слова Корана. Сам же Коран как текст, книга — сотворен. Также ашариты выстроили систему взаимодействия разума и веры, в которой постулаты веры должны быть безоговорочно приняты, а только потом доказаны с доводами разума.

Среди мутакаллимов было еще много приверженцев других течений: сверхортодоксальные асариты, которые отрицали любой отход от текста Корана и аллегорические его толкования; кадариты, которые считали человека абсолютно свободным от божественного предопределения и вмешательства; их полные противники — джабариты.

Мутакаллимы в общем смысле схожи с европейскими схоластиками. И те и другие решали вопросы постулатов веры с помощью логического аппарата и рассуждения, и тех и других занимали похожие по смыслу вопросы. Отличным от такого подхода был способ познания, предложенный суфистами.

Суфисты, или суфии, проповедовали аскетический образ жизни, самосозерцание, духовную и нравственную чистоту. Сам суфизм наполнен внутренней терминологией и имеет сложное вероучение с отпечатком мистики, поэтому часто суфизм выходит за границы ислама. Некоторые суфийские мудрецы даже говорили, что суфизм нельзя ограничить исламом и учение существовало в разных формах и раньше. Говорить о суфизме в рамках одного абзаца было бы неправильно, так как его вероучение своей полнотой тянет на отдельную религию.

Восточный аристотелизм

Проникновение текстов Аристотеля и приверженцев аристотелизма породило в арабском мире отдельное учение, которое не принято вписывать в калам. Его называют фальсафа, или восточный аристотелизм, а его расцвет пришелся на IX-XII века н. э.

э.

Восточные аристотелики не были атеистами или иноверцами, но все же некоторые постулаты Аристотеля никак не могли найти примирения с исламскими постулатами. Самые главные из них: учение о вечности мира, понимание божества, как чего-то отвлеченного и вечно покоящегося, признание непреложности законов природы. Все это никак не сочеталось даже с самыми либеральными течениями калама, и поэтому мутакаллимы и фальсафа оказались на разных полюсах арабской философской мысли.

Главным и первым арабским перипатетиком (оригинальное название учеников Аристотеля) стал Аль-Кинди, живший в IX веке. Он переработал учение о категориях, выделив пять прасубстанций, а также высказал идею познаваемости мира в трех стадиях: логическо-математической, естественно-научной и метафизической. Также Аль-Кинди утверждал, что истинное познание возможно только путем разума.

Хотя Аль-Кинди был совсем уже белой вороной на фоне исламских философов, а его произведения уничтожались, он смог породить арабский аристотелизм как философское течение. Два главных его последователя — Аль-Фараби и знакомый нам Ибн Сина — продолжили и развили его учение, добавив такие идеи, как: эманация мира из божества (эманация — проистечение), верховенство законов природы, материальный характер всего, отрицание всемогущества Бога. Как к их идеям относились догматики да и либеральные арабские богословы — можете представить сами.

Два главных его последователя — Аль-Фараби и знакомый нам Ибн Сина — продолжили и развили его учение, добавив такие идеи, как: эманация мира из божества (эманация — проистечение), верховенство законов природы, материальный характер всего, отрицание всемогущества Бога. Как к их идеям относились догматики да и либеральные арабские богословы — можете представить сами.

Наконец, наиболее известный и признанный в Европе аристотелист Ибн Рушд, который в европейском переложении стал Аверроэсом. Он соединил передовых арабских перипатетиков с оригинальным Аристотелем и создал собственную философию, которая была слишком новаторской не только для исламских теологов, но и для европейских схоластов. Чего хотя бы стоит идея о том, что мир вообще не сотворен, а Бог не первичен по отношению к материи!

Все эти средневековые арабские разборки смотрятся из 2018 года как нечто странное и совершенно музейное. Но главное, что хотелось показать: арабская философская мысль не была единым, монолитным гранитом, который обслуживал нужды теологов. Все время шли споры, рождались концепции, проводились обсуждения, развивались школы и писались трактаты. Незаслуженно забытый пласт исламской культуры ничем не уступал по качеству и разнообразию современной ему европейской философии, а в начале так и вообще превосходил. Впоследствии труды Аверроэса и ряда других арабских перипатетиков попали в Европу, тем самым сделав арабский мир мостом из Античности в Новое время. Так что призываю вас, помните, что мир — не архипелаг из разрозненных островов, а единый интеллектуальный континент.

Все время шли споры, рождались концепции, проводились обсуждения, развивались школы и писались трактаты. Незаслуженно забытый пласт исламской культуры ничем не уступал по качеству и разнообразию современной ему европейской философии, а в начале так и вообще превосходил. Впоследствии труды Аверроэса и ряда других арабских перипатетиков попали в Европу, тем самым сделав арабский мир мостом из Античности в Новое время. Так что призываю вас, помните, что мир — не архипелаг из разрозненных островов, а единый интеллектуальный континент.

Краткий словарь

Калам — исламская теология, толкование Корана рационально-логическими методами;

Мутакаллимы — последователи калама;

Мутазилиты — приверженцы течения в каламе, которое отрицало вечность Корана и ограничивало божественное предопределение;

Асариты — сторонники ортодоксального течения калама, которое отрицало любые аллегорические толкования Корана;

Ашариты — приверженцы течения в каламе, которое выстроило взаимодействие между разумом и верой;

Кадариты — мутакаллимы, утверждавшие полную свободу человека от Бога;

Джаббариты — мутакаллимы, сторонники строгого божественного предопределения;

Фалясифа — от философия, арабские аристотелисты;

Перипатетики — ученики Аристотеля;

Суфисты — представители мистико-эзотерического течения в исламе.

2 Религия и философия снова сталкиваются

Пришествиемутакаллимов (рационалистов)В ответ на нелепости улемов того времени народ как выступил сэр Сайед Ахмад Хан. Это было точно так же, как в во времена Аббасидов, когда писания греков широко переведены на арабский язык и философия и свобода вероисповедания проповеди Платона и Аристотеля породили всякого рода еретиков и атеисты, которые нападали на ислам и использовали греческую философию для выдвигать против него всевозможные возражения. В то время новая секта родились мутазилиты. До этого времени мусульмане придерживались основных верований ислама

простым и понятным способом, не вдаваясь в тонкости.

Они делали упор на практику и не слишком вдавались в дебаты. Такое положение дел не могло продолжаться долго, поэтому образованные

класс должен был прислушаться к голосу народа. Некоторые из них были настолько

под впечатлением от греческой философии, что они пытались сформировать религию

по его понятиям. Несомненно, некоторые из ученых людей среди

они сформулировали свои аргументы самым рациональным образом, и они искренне

служили делу ислама, но они были в таком благоговейном страхе перед греческим

философии, что они подчинили ей религию. На другом конце были старомодные простодушные улемы и

ученых, которые не допускали никаких толкований в исламе. Затем лидеры Ахле Суннат валь джамаат осознали

что обе школы мысли дошли до крайности, так что постепенно

разработал новое философское мировоззрение, принципы которого были предложены

Имам Абу-л-Хасан Ашари. Имам Газали был из ашара, но он не считал это обязательным

строго следовать своим принципам. Он был первым человеком, который осмелился

бросить вызов философии Аристотеля и Платона и разоблачить их

заблуждения с большим мужеством. Более того, он воспользовался

положительных моментов греческой философии и использовал их на благо

религии и давал философские интерпретации религиозных

важно сделать их более приемлемыми. Попробую пояснить на примере. Один

из областей, где Маулана Шибли берет на работу Имама Газали,

по вопросу о вечном существовании материи. Ислам не

верить, что что-либо или кто-либо, кроме Аллаха, вечен. Однако,

Греческая философия действительно придерживается такой веры. Мутазилиты приняли

вечное существование материи, потому что они были очень впечатлены

греческой философией и довольствовались тем, что

это не имело ничего общего с религией. Но это была жалкая отговорка, т.к.

Я докажу позже. Имам Газали ответил на возражения

Греческие философы о невечном существовании

имеет значение, недействительным с использованием принятых принципов того же

философия. Я отвечу на это возражение Мауланы Шибли позже, если Бог даст,

но я должен сказать здесь, что он был несправедлив к имаму сахибу. Имам

Сахиб мог только сформулировать ответ исходя из общепринятых принципов

философии, которая была перед ним в то время. Он не знал

что-либо из современной философии, и, следовательно, он не мог извлечь выгоду из

из своих опытов и наблюдений. Затем пришел Имам Рази, который пошел по стопам Имама Газали.

Хотя он также отвергал некоторые из истинных принципов философии

в своем энтузиазме, однако его метод остался прежним. Затем в

недавнее прошлое Хазрат Шах Вали Улла сыграл жизненно важную роль

в укреплении той же концепции. Необходимость нового философского мировоззрения для противодействия западному философия Время хитросплетений слов прошло. Теперь эта недавно развившаяся западная философия имела очень сильный элемент

материализма в нем. На самом деле не будет ошибкой сказать, что

он был полностью основан на материализме и решительно отвергал духовность. Теперь улемы или религиозные ученые могли только противостоять этому новому философии путем вынесения фетв из куфра . Сэр Сайед Ахмад Хан и его партия были заклеймены как Nechris (последователи физической природы) и объявлено кафиров . В этих условиях была острая необходимость в реформаторе, посланном Богом, чтобы поднять стандарт духовности, чтобы ислам мог выйти победителем в своей борьбе против материалистических сил и сделать этот западный философия служит делу ислама. Было бы не лишним чтобы процитировать отрывок из работы Мауланы Абул Калама Азада здесь. Пока писать о нечестии во времена предыдущих реформаторов он говорит: Эти истории были о временах, которые были славными, как по сравнению с нынешним веком. Таким образом, нынешний век считается более продвинутым во зле и тьме

чем времена всех предыдущих реформаторов. Много сказано о возрождении и пробуждении мусульманской уммы, и я не буду вдаваться здесь в подробности, но Общая идея состоит в том, что изучение плачевных преобладающих условий может оказаться полезным для людей, занимающихся реформами. . . ВОЗ знает, что эти сочинения могут взволновать душу способного человека, кого-то которые могли бы пойти по стопам этих муджаддидов и реформаторов. Действительно, человек действия может взять на себя ответственность и определить служить делу Ислама и выйти вперед, чтобы удовлетворить нужду часа и стать тем самым человеком, которого все ищут. Это лучшее, что можно сделать сегодня, и это единственное то, чего все ждут. |

Мутазилиты | Encyclopedia.com

буря

просмотров обновлено

Самая ранняя важная богословская школа ислама. Имя (араб. му’тазила ) происходит от глагола и’тазала, означающего «отделяться от». Первые мутазилиты были политическими, это были те, кто «отделились» как от Али, так и от его противников в споре о законности его наследования халифата. Позже этот термин указывал на позицию, что тяжкий грешник мусульманина не был ни верующим, ни неверующим, ни лицемером, а просто грешником (9).0008 fāsiq ).

История. Основателями школы мутазилитов были Василь ибн Ата (ум. 748) и Амр ибн Убайд (ум. 762), оба из Басры. Но Абу-л-Худхайл ал-Аллаф (ум. 840) был истинным основателем мутазилитской догматики. Другими выдающимися членами школы Басра были Муаммар, Хишам аль-Фувати аль-Асамм и ан-Назам. Багдадская школа была основана Бишром ибн аль-Мутамиром (ум. 826) и включала таких людей, как Сумама ибн Ашрас и Ибн Аби Дуад. При халифах Мамуне, Мутасиме и Ватике мутазилизм был государственной теологией, а его учение о том, что Коран был создан, проводилось своего рода инквизицией (9).0008 мина ). Халиф Мутаваккиль враждебно относился к мутазилитам, и с тех пор школа постепенно пришла в упадок, хотя долгое время сохраняла центры в восточной части империи. После монгольского нашествия он сохранился в основном среди зайдитов Йемена, где и существует до сих пор.

826) и включала таких людей, как Сумама ибн Ашрас и Ибн Аби Дуад. При халифах Мамуне, Мутасиме и Ватике мутазилизм был государственной теологией, а его учение о том, что Коран был создан, проводилось своего рода инквизицией (9).0008 мина ). Халиф Мутаваккиль враждебно относился к мутазилитам, и с тех пор школа постепенно пришла в упадок, хотя долгое время сохраняла центры в восточной части империи. После монгольского нашествия он сохранился в основном среди зайдитов Йемена, где и существует до сих пор.

Учения. Среди многих мутазилитов-докторов существуют расхождения в доктринах, однако почти все они придерживались фундаментальной позиции, выраженной в пяти основных принципах, обычно приписываемых мутазилитам. Первый, чистый монотеизм ( таухид ), является наиболее важным принципом мутазилизма, поскольку он является источником почти всех его доктрин. Бог един в самом строгом смысле. Антропоморфизмы следует отрицать или, если они встречаются в Коране, следует интерпретировать символически. Атрибуты, обычно приписываемые Богу, имеют только переносное значение и никоим образом не являются реальностью божественной сущности или отличной от нее. Коран создан. Нет блаженного видения. Предлагается несколько решений проблем творения и отношения Бога к сотворенному миру.

Атрибуты, обычно приписываемые Богу, имеют только переносное значение и никоим образом не являются реальностью божественной сущности или отличной от нее. Коран создан. Нет блаженного видения. Предлагается несколько решений проблем творения и отношения Бога к сотворенному миру.

Второй принцип касается божественной справедливости (’adl ). Бог в высшей степени справедлив. Он всегда делает то, что лучше для Его творения. Он не может желать зла; следовательно, человек несет личную ответственность за свои моральные поступки. Мутазилиты решительно настаивали на свободе воли человека, и эта позиция была практически отвергнута более поздней «ортодоксальной» мусульманской теологией. Третий принцип, называемый «обещание и угроза» ( al-wa’d wa’l-wa’id ), породил дискуссии об окончательной судьбе верующего, грешника и неверующего; природа веры и неверия; тяжкие и легкие грехи; юридические вопросы в целом; и подлинность традиций. Четвертым было промежуточное состояние тяжкого грешника ( аль-манзила байна’ль-манзилатайн ). Это не является явным отличием от двух предыдущих принципов. Но обсуждение состояния тяжкого грешника включало в себя длительное рассмотрение халифата и легитимности первых четырех халифов. Пятый принцип касался повеления добра и запрета зла. Выражение кораническое (например, 3.106, 110). Неодобрение зла должно быть словом и делом, и даже применением меча. Со временем это мало обсуждалось. Общая структура этих пяти принципов оставляла много места для уточнения и разногласий, и более поздние дискуссии часто перерастали в философские споры.

Это не является явным отличием от двух предыдущих принципов. Но обсуждение состояния тяжкого грешника включало в себя длительное рассмотрение халифата и легитимности первых четырех халифов. Пятый принцип касался повеления добра и запрета зла. Выражение кораническое (например, 3.106, 110). Неодобрение зла должно быть словом и делом, и даже применением меча. Со временем это мало обсуждалось. Общая структура этих пяти принципов оставляла много места для уточнения и разногласий, и более поздние дискуссии часто перерастали в философские споры.

Значение. Мутазилитов иногда называли рационалистами, вольнодумцами или либералами ислама. Они были рационалистами только в том смысле, что использовали рациональные аргументы в своем учении. К этому их вынудила необходимость защиты ислама от дуалистов (манихеев) и последователей других религий, многие из которых стали половинчатыми обращенными в ислам. Позже у «ортодоксальных» писателей вошло в обычай всячески очернять мутазилитов. Их сочинения были уничтожены, так что единственная уцелевшая рукопись мутазилитов, не считая сочинений, сохранившихся в Йемене, — это Китаб аль-Интисар, , отредактированный Найбергом в 1925 г. Некоторые зайдитские рукописи в Йемене могут помочь лучше узнать мутазилитов и их учение. Своей полемикой они, несомненно, спасли ислам от его ранних противников, а своим логическим мышлением и философией они основали науку калам. Они также внесли большой вклад в развитие науки толкования Корана, юриспруденции и традиции. Далекие от либерализма, они проявляли большую нетерпимость, когда их защищало государство. Они сыграли важную роль в развитии мусульманского богословия и оказали глубокое влияние на многих «ортодоксальных» богословов. Со времен Мухаммада Абдо, великого египетского реформатора (ум. 19 г.05), есть признаки возрождения интереса к мутазилитам среди мусульманских мыслителей и даже возврата к некоторым из их основных тезисов. Этот «неомутазилизм» может иметь далеко идущие последствия для развития и направления современного ислама.

Некоторые зайдитские рукописи в Йемене могут помочь лучше узнать мутазилитов и их учение. Своей полемикой они, несомненно, спасли ислам от его ранних противников, а своим логическим мышлением и философией они основали науку калам. Они также внесли большой вклад в развитие науки толкования Корана, юриспруденции и традиции. Далекие от либерализма, они проявляли большую нетерпимость, когда их защищало государство. Они сыграли важную роль в развитии мусульманского богословия и оказали глубокое влияние на многих «ортодоксальных» богословов. Со времен Мухаммада Абдо, великого египетского реформатора (ум. 19 г.05), есть признаки возрождения интереса к мутазилитам среди мусульманских мыслителей и даже возврата к некоторым из их основных тезисов. Этот «неомутазилизм» может иметь далеко идущие последствия для развития и направления современного ислама.

Библиография: ч. с. nyberg, Энциклопедия ислама, изд. б. Льюис и др. (2-е изд. Лейден, 1954–) 1 3: 841–847; Краткая энциклопедия ислама (Лейден, 1953) 421–427. а. н. Надер, Le Système philosophique des Mu‘tazila (Бейрут, 1956). Kitāb-al-Intisar (Le Livre du triomphe et de la réfutation d’lbn al Rawandi l’hérétique), арабский текст и французский перевод издания Ниберга 1925 года, на которые есть ссылки в тексте. р. каспар, «Le Renouveau du Mo‘tazalisme», Mélanges de l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales du Caire 4 (1957) 141–202. См. также соответствующую библиографию в разделе ash‘arĪ, al-; калам. м. а. повар, Приказ о правде и запрет на зло в исламской мысли (Кембридж, Англия, 2000 г.)

а. н. Надер, Le Système philosophique des Mu‘tazila (Бейрут, 1956). Kitāb-al-Intisar (Le Livre du triomphe et de la réfutation d’lbn al Rawandi l’hérétique), арабский текст и французский перевод издания Ниберга 1925 года, на которые есть ссылки в тексте. р. каспар, «Le Renouveau du Mo‘tazalisme», Mélanges de l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales du Caire 4 (1957) 141–202. См. также соответствующую библиографию в разделе ash‘arĪ, al-; калам. м. а. повар, Приказ о правде и запрет на зло в исламской мысли (Кембридж, Англия, 2000 г.)

[r. Дж. mccarthy]

Новая католическая энциклопедия

Еще из encyclopedia.com

Sayyid Qutb , Qutb, Sayyid

КУТБ, САЙИД

КУТБ, САЙИД. Сайид Кутб (1906–1966), один из самых влиятельных мыслителей-исламистов ХХ века, родился в… Ислам , Ислам

Религия, которую Бог изложил для Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, провозглашенная последним в Аравии в VII веке, которая пользуется… Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, Ибн Абд аль-Ваххаб, Мухаммад

ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ, МУХАММАД (ах 1115–1206/1703–1792 в.