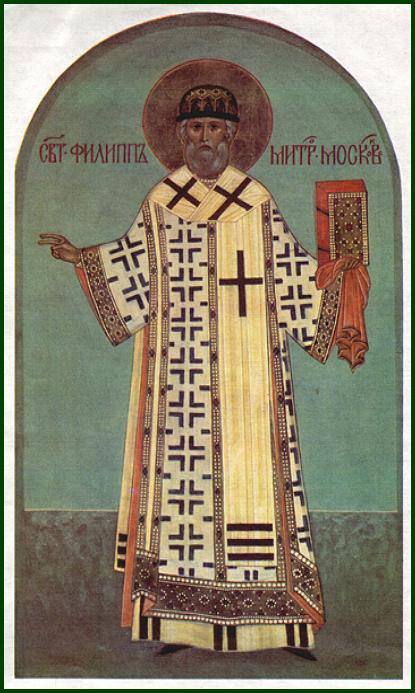

Святитель Фили́пп II Московский и всея Руси (Колычев), митрополит

Святитель Филипп, митрополит Московский, в миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 году. Его отец, Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный ратного духа», попечительно готовил сына к государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая свои дни в иночестве с именем Варсонофия, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческим книгам, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совершавшееся в Церкви и в духе Церкви. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь.

В воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, за Божественной литургией, Феодору особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф.6:24), решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение обители и ее основателей – преподобных Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17 апреля). Он разыскал образ Божией Матери Одигитрии, принесенный на остров первоначальником Соловецким, преподобным Савватием, обрел каменный крест, стоявший когда-то перед келлией преподобного. Были найдены Псалтирь, принадлежавшая преподобному Зосиме († 1478), первому игумену Соловецкому, и ризы его, в которые с тех пор облачались игумены при службе в дни памяти чудотворца. Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав.

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни.

Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.

Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.

Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Иоанн Грозный, один из величайших и самых противоречивых исторических деятелей России, жил напряженной деятельной жизнью, был талантливым писателем и библиофилом, сам вмешивался в составление летописей (и сам внезапно оборвал нить московского летописания), вникал в тонкости монастырского устава, не раз думал об отречении от престола и монашестве. Каждый шаг государственного служения, все крутые меры, предпринятые им для коренной перестройки всей русской государственной и общественной жизни, Грозный стремился осмыслить как проявление Промысла Божия, как действие Божие в истории. Его излюбленными духовными образцами были святой Михаил Черниговский (память 20 сентября) и святой Феодор Черный (память 19 сентября), воины и деятели сложной противоречивой судьбы, мужественно шедшие к святой цели, сквозь любые препятствия, встававшие пред ними в исполнении долга перед Родиной и перед Святой Церковью.

Самозванное иночество Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало святителя Филиппа, считавшего, что нельзя смешивать земного и небесного, служения креста и служения меча. Тем более, что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерствевшие в безнаказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нечестивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, взывала к небу.

Тем более, что святой Филипп видел, как много нераскаянной злобы и ненависти скрывается под черными шлыками опричников. Были среди них и просто убийцы, очерствевшие в безнаказанном кровопролитии, и мздоимцы-грабители, закоренелые в грехе и преступлении. Попущением Божиим история часто делается руками нечестивцев, и как бы ни желал Грозный обелить пред Богом свое черное братство, кровь, пролитая его именем насильниками и изуверами, взывала к небу.

Святитель Филипп решился противостать Грозному. Это было связано с новой волной казней в 1567–1568 годах. Осенью 1567 года, едва царь выступил в поход на Ливонию, как ему стало известно о боярском заговоре. Изменники намеревались захватить царя и выдать польскому королю, уже двинувшему войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово расправился с заговорщиками и вновь пролил много крови. Грустно было святому Филиппу, но сознание святительского долга понуждало его смело выступить в защиту казненных.

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви. Над митрополитом Филиппом был устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы. Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. «Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице святого Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь.

Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. «Я – пришелец на земле, как и все отцы мои, – смиренно отвечал святитель, – готов страдать за истину». Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице святого Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда – в Москву (3 июля 1652).

Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда – в Москву (3 июля 1652).

Память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью с 1591 года в день его мученической кончины – 23 декабря. С 1660 года празднование было перенесено на 9 января.

См. также:

- Память святого Филиппа, митрополита Московского свт.

Димитрий Ростовский

Димитрий Ростовский - Празднование святителям московским Петру, Алексию, Ионе и Филиппу свт. Димитрий Ростовский

- Святитель Филипп, Митрополит Московский еп. Александр (Милеант)

- Св. Филипп, митрополит Московский свт. Филарет Черниговский (Гумилевский)

- Святой Филипп II А.Н. Муравьёв

| Православный Церковный календарь 2022 | |||||||||||||||||||||

|

Дни памяти: 9 января, 31 мая (Перенесение мощей), 3 июля, 5 октября (Моск. Свт.) ИконыЖитияМолитвы9 января

3 июля

5 октября

Службы

Сайты приходов:Абаканская епархия:Храм в честь Святителей Московских г. Абакан Казанская епархия:Храм Петра, Алексия, Филиппа и Ермогена, Московских чудотворцев г. Казань Московская епархия (городская):Храм свт. Филиппа, митр. Московского г. Москва Храм Преображения Господня в Переделкино г. Москва Храм Живоначальной Троицы в Конькове г. Москва Пермская епархия:Храм Филиппа, митрополита Московского с. Филипповка Рыбинская епархия:Храм в честь Святителя Филиппа дер. Загайново Рязанская епархия:Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Симферопольская епархия:Храм во имя святителя Филиппа, митрополита Московского пос. Казачья бухта Ставропигиальные монастыри РПЦ:Кресто-Воздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с. Лукино Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь пос. Соловецкий Тверская епархия:Храм Филиппа, митрополита Московского дер. Селищи Статьи на Православие.Ru

|

||||||||||||||||||||

© ПРАВОСЛАВИЕ. RU RU |

|||||||||||||||||||||

Священномученику Филиппу, митрополиту Московскому и всея Руси

Тропарь и кондак

Святитель Филипп, митрополит Московский, в миру Феодор, происходил из знатного дворянского рода Количевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 году. Его отец, Стефан Иванович, «человек просвещенный и исполненный воинского духа», внимательно готовил сына к государственной службе. Благочестивая мать Феодора Варвара, окончившая свои дни в монахини с именем Варсонофия, вселила в душу сына искреннюю веру и глубокое благочестие. Молодой Феодор Количев усердно прикладывался к Священному Писанию и к писаниям святых отцов. Московский великий князь Василий III, отец Ивана Грозного, привел юного Феодора ко двору, но его не привлекала придворная жизнь. Сознавая свое тщеславие и греховность, Феодор все глубже погружался в чтение книг и посещение храмов Божиих. Жизнь в Москве отталкивала молодого подвижника. Искренняя преданность юного Ивана-царевича ему, сулившая ему большое будущее на государственной службе, не могла удержать его от поисков Небесного града.

Жизнь в Москве отталкивала молодого подвижника. Искренняя преданность юного Ивана-царевича ему, сулившая ему большое будущее на государственной службе, не могла удержать его от поисков Небесного града.

В воскресенье, 5 июня 1537 года, в храме на Божественной литургии Феодор остро прочувствовал в душе слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24), определившие его окончательную судьбу. Усердно молясь московским чудотворцам и не простившись с родными, он в крестьянском одеянии тайно покинул Москву и на время спрятался вдали от мира в селе Хизна, близ Онежского озера, зарабатывая себе на жизнь. как пастух.

Жажда подвига привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял очень трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. Через полтора года испытаний игумен Алексий постриг его, дав ему монашеское имя Филипп и вверив в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преподобного Александра Свирского (память 30 августа).

Под руководством опытных старцев Филипп рос духовно, совершенствовался в посте и молитве. Игумен Алексий направил его на работу в монастырскую кузницу, где святитель Филипп сочетал деятельность непрестанной молитвы с работой тяжелым молотом.

Он всегда первым приходил в церковь на службу, а уходил последним. Подвизался он и в хлебопекарне, где смиренный подвижник утешился небесным знамением. В монастыре впоследствии выставили «Хлебный» образ Божией Матери, через который Небесная Посредница благословила смиренного пекаря Филиппа. По благословению игумена святой Филипп провел некоторое время в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий поставил Филиппа игуменом Соловецкого монастыря. Новый игумен всеми силами стремился возвысить духовное значение монастыря и его основателей, святителей Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17 апреля). Он искал икону Божией Матери «Одегитрия», принесенную на остров первым главой Соловков, святителем Савватием. Он нашел каменный крест, который когда-то стоял перед кельей святого. Найдена и Псалтирь святителя Зосимы (+ 1478 г.), первого Соловецкого игумена. Также была обнаружена его риза, в которую облачались игумены во время службы в дни памяти преподобного Зосимы.

Он нашел каменный крест, который когда-то стоял перед кельей святого. Найдена и Псалтирь святителя Зосимы (+ 1478 г.), первого Соловецкого игумена. Также была обнаружена его риза, в которую облачались игумены во время службы в дни памяти преподобного Зосимы.

Монастырь пережил духовное возрождение. Был принят новый монашеский устав, регулирующий жизнь в монастыре. Святитель Филипп построил величественные храмы: церковь Успения Божией Матери, освященную в 1557 году, и церковь Преображения Господня. Сам игумен работал простым чернорабочим, помогая строить стены Спасо-Преображенского храма. Под северным портиком он вырыл себе могилу рядом с могилой своего проводника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы в монастыре процветала: подвизались с братией с учениками игумена Филиппа святители Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля) и Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июля).

Святой Филипп часто удалялся в пустынное место для тихой молитвы, в двух верстах от монастыря, который впоследствии стал называться Филипповой пустынью.

Но Господь готовил святого к другому делу. В Москве царь Иван Грозный с любовью вспоминал соловецкого отшельника с детства. Царь надеялся найти в святом Филиппе верного товарища, исповедника и советника, который в своей возвышенной монашеской жизни не имел ничего общего с дворянской мятежностью. Митрополит Московский, по мнению Ивана, должен был иметь некую духовную кротость, чтобы укрощать коварство и злобу в боярской душе. Выбор святителя Филиппа архипастырем Русской Церкви представлялся ему наиболее удачным.

Святитель долгое время отказывался принять на себя великое бремя первенства Русской Церкви. Духовного родства с Иваном он не чувствовал. Он пытался заставить царя упразднить опричники [тайную полицию]. Иван Грозный пытался обосновать его гражданскую необходимость. Наконец, грозный царь и святой митрополит пришли к соглашению: святой Филипп не будет вмешиваться в дела опричников и управление государством, он откажется от митрополита, если царь не сможет исполнить его волю, и что он будет опорой и советником царя, как бывшие митрополиты поддерживали московских государей. 25 июля 1566 года святитель Филипп был рукоположен в кафедру московских святителей-святителей, в число которых вскоре должен был вступить.

25 июля 1566 года святитель Филипп был рукоположен в кафедру московских святителей-святителей, в число которых вскоре должен был вступить.

Иван Грозный, одна из величайших и самых противоречивых фигур русской истории, прожил насыщенную жизнь. Он был талантливым писателем и библиофилом, занимался составлением Летописей (и сам вдруг оборвал нить московского летописания), вникал в хитросплетения монашеского устава, не раз помышлял об отречении от престола ради монашеская жизнь.

Каждую сторону государственной службы, все меры, предпринятые для переустройства гражданской и общественной жизни, Иван Грозный пытался рационализировать как проявление Божественного Промысла, как Божие действие в истории. Его любимыми духовными героями были преподобный Михаил Черниговский (память 20 сентября) и преподобный Феодор Черный (память 19 сентября).), военные люди, действующие со сложными противоречивыми судьбами, идущие к своей цели через любые препятствия, встречающиеся на их пути, и исполняющие свой долг перед народом и перед Церковью.

Чем больше сгущалась тьма вокруг Ивана, тем решительнее он требовал очищения и искупления своей души. Совершив паломничество в Кирилло-Белозерский монастырь, он заявил игумену и братии о своем желании принять монашество. Надменный самодержец пал на колени перед игуменом, который благословил его замысел. Иван писал: «Мне кажется, окаянной грешнице, что я уже облачен в черное».

Иван представлял себе опричнину в виде монашеской братии, служащей Богу оружием и воинскими подвигами. Опричники были обязаны облачаться в монашеские одежды и посещать долгие и утомительные церковные службы, длившиеся с 4 до 10 часов утра. «Братья», не явившиеся в церковь в 4 часа утра, получили от царя епитимию. Иван и его сыновья горячо желали молиться и петь в церковном хоре. Из церкви они пошли на трапезу, и пока опричники ели, царь стоял рядом с ними. Опричники собирали остатки еды со стола и раздавали ее беднякам у входа в трапезную.

Иван, со слезами покаяния и желая быть почитателем святых подвижников, учителей покаяния, хотел омыть и сжечь грехи свои и сподвижников, лелея уверенность, что даже страшные жестокие поступки его докажут на благо России и торжество Православия. Наиболее ярко духовное деяние и монашеское трезвение Ивана Грозного раскрывается в его «Синодиконе». Незадолго до смерти он приказал составить полные списки убитых им и его опричниками. Затем их раздали по всем русским монастырям. Иван сознавал все свои грехи перед народом и просил святых иноков молить Бога о прощении его истерзанной души.

Наиболее ярко духовное деяние и монашеское трезвение Ивана Грозного раскрывается в его «Синодиконе». Незадолго до смерти он приказал составить полные списки убитых им и его опричниками. Затем их раздали по всем русским монастырям. Иван сознавал все свои грехи перед народом и просил святых иноков молить Бога о прощении его истерзанной души.

Лжемонашество Ивана Грозного, темное тягчайшее угнетение России, мучило святого Филиппа, считавшего невозможным смешение земного и небесного, служа Кресту и служа мечу. Святой Филипп видел, сколько нераскаянной злобы и зависти таилось под черными клобуками опричников. Были среди них и откровенные убийцы, закоренелые в беззаконном кровопролитии, и спекулянты, ищущие наживы, укоренившиеся в грехе и беззакониях. Попущением Божиим, история часто делается руками нечестивых, и Иван Грозный хотел отбелить свою черную братию перед Богом. Кровь, пролитая его головорезами и фанатиками, взывала к Небесам.

Святой Филипп решил выступить против Ивана. К этому подтолкнула новая волна казней в 1567-1568 годах. Осенью 1567 года, когда царь собирался в поход на Ливонию, он узнал о боярском заговоре. Заговорщики намеревались схватить царя и доставить его к польскому королю, который уже двинулся с войском на территорию России.

К этому подтолкнула новая волна казней в 1567-1568 годах. Осенью 1567 года, когда царь собирался в поход на Ливонию, он узнал о боярском заговоре. Заговорщики намеревались схватить царя и доставить его к польскому королю, который уже двинулся с войском на территорию России.

Иван жестоко расправился с заговорщиками, и снова пролил много крови. Горько было святому Филиппу, и совесть святителя понуждала его смело вступать в защиту казненных. Окончательный раскол произошел весной 1568 года. В Неделю Крестопоклонную, 2 марта 1568 года, когда царь со своими опричниками в монашеских одеждах, по их обычаю, вошел в Успенский собор, святой Филипп отказался благословить его. , и начал открыто осуждать беззакония, совершенные опричниками. Обвинения иерарха нарушили строй церковного богослужения. В ярости Иван возразил: «Ты будешь нам против? Мы увидим вашу твердость! Я был слишком мягок с тобой.

Царь стал проявлять все большую жестокость в преследовании всех, кто ему противостоял. Казни следовали одна за другой. Судьба святого исповедника была решена. Но Иван хотел сохранить подобие канонической приличия. Боярская дума послушно выполнила его решение о привлечении к суду Предстоятеля Русской Церкви. Был устроен соборный суд для суда над митрополитом Филиппом в присутствии уменьшившейся Боярской думы, нашлись лжесвидетели. К глубокой скорби святителя, это были иноки Соловецкого монастыря, его бывшие ученики и послушники, которых он любил. Святителя Филиппа обвинили во множестве прегрешений, в том числе и в колдовстве.

Казни следовали одна за другой. Судьба святого исповедника была решена. Но Иван хотел сохранить подобие канонической приличия. Боярская дума послушно выполнила его решение о привлечении к суду Предстоятеля Русской Церкви. Был устроен соборный суд для суда над митрополитом Филиппом в присутствии уменьшившейся Боярской думы, нашлись лжесвидетели. К глубокой скорби святителя, это были иноки Соловецкого монастыря, его бывшие ученики и послушники, которых он любил. Святителя Филиппа обвинили во множестве прегрешений, в том числе и в колдовстве.

«Как и все мои предки, — заявил святой, — я пришел в этот мир готовым пострадать за правду». Опровергнув все обвинения, святой страдалец попытался остановить суд, добровольно подав в отставку. Однако его отставка не была принята, и мученика ждали новые поругания.

Даже после вынесения приговора к пожизненному заключению святого Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, они публично зачитали приговор собора с осуждением, а затем оскорбили святого. Сорвав с него ризы, они одели его в лохмотья, выволокли из церкви и повезли в Богоявленский монастырь на простых крестьянских санях.

Сорвав с него ризы, они одели его в лохмотья, выволокли из церкви и повезли в Богоявленский монастырь на простых крестьянских санях.

Долгое время мученика держали в подвалах московских монастырей. Его ноги вставили в колодки, заковали в цепи и накинули на шею тяжелую цепь. Наконец, его увезли в тверской Отрочский монастырь. И там через год, 23 декабря 1569 года, святитель был предан смерти от руки Малюты Скуратова. Только за три дня до этого святитель предвидел конец своей земной жизни и причащался Святых Таин. Сначала его мощи были преданы земле там, в монастыре, за церковным алтарем. Позднее они были переведены в Соловецкий монастырь (11 августа 159 г.1) и оттуда в Москву (3 июля 1652 г.).

Первоначально память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью 23 декабря, в день его мученической кончины. В 1660 г. празднование перенесено на 9 января.

Священномученику Филиппу, митрополиту Московскому и всея Руси

9/22 января

Святитель Филипп (урожденный Феодор) был потомком знатных количевских бояр. Феодор был первенцем боярина Степана Ивановича и его богобоязненной жены Варвары. Его агиограф писал, что Феодор с ранних лет с сердечной любовью приобщался к боговдохновенным книгам. Он отличался уравновешенностью и кротостью, избегал развлечений. Благодаря своему знатному происхождению Феодор часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие произвели сильное впечатление на ровесника царя Ивана.

Феодор был первенцем боярина Степана Ивановича и его богобоязненной жены Варвары. Его агиограф писал, что Феодор с ранних лет с сердечной любовью приобщался к боговдохновенным книгам. Он отличался уравновешенностью и кротостью, избегал развлечений. Благодаря своему знатному происхождению Феодор часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие произвели сильное впечатление на ровесника царя Ивана.

Следуя примеру своего отца, Теодор поступил на военную службу, и его ждало блестящее будущее; однако сердце его не склонялось к мирским богатствам. В отличие от общепринятой практики, он не женился до 30 лет. Будучи в церкви в одно из воскресений, на него сильно подействовали следующие слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного возненавидит, и любить другого; иначе он будет держаться одного, а о другом нерадеть» (Матфея 6:24). Услышав в этих словах свое монашеское призвание, он оделся в крестьянское платье, тайно покинул Москву и отправился в Соловецкий монастырь. Там в течение 9лет он смиренно прожил трудную жизнь послушника, работая простым крестьянином, в разное время то в огороде, то в кузнице, то в булочной. Наконец, по согласию братии, он был рукоположен в священники и назначен игуменами.

Там в течение 9лет он смиренно прожил трудную жизнь послушника, работая простым крестьянином, в разное время то в огороде, то в кузнице, то в булочной. Наконец, по согласию братии, он был рукоположен в священники и назначен игуменами.

В этом чине он ревностно заботился о благополучии монастыря как в материальном, так и (что более важно) в нравственном смысле. Он велел прорыть каналы для соединения прудов, осушил заболоченные места для засевания сеном, проложил дороги по ранее непроходимым местам, стал разводить скот, отремонтировал травильный завод, построил два великих собора (Успенский и Спасо-Преображенский). соборы), а также другие церкви. Он также построил больницу и основал скиты и пустыни для тех, кто хотел [жить в] безмолвии; временами он сам убегал в безлюдное место, известное в дореволюционное время как «Филиппов скит». Для братства он составил новый устав, в котором описывался трудолюбивая жизнь, запрещающая праздность.

Игумен Филипп был вызван для духовного совета в Москву, где во время первой встречи с царем узнал, что назначен митрополитом [Московским]. Он со слезами умолял Ивана: «Не разлучай меня с моим Эрмитажем; не возлагай на маленькую лодку бремя большой». Равнодушный Иван поручил епископам и боярам убедить Филиппа принять сан митрополита. Филипп согласился, но потребовал роспуска опричнины. Епископы и бояре убедили Филиппа, что из уважения к самодержавной власти царя он не должен настоятельно настаивать на этом требовании, а должен смиренно принять сан. Филипп подчинялся воле царя, видя в ней Волю Божию.

Он со слезами умолял Ивана: «Не разлучай меня с моим Эрмитажем; не возлагай на маленькую лодку бремя большой». Равнодушный Иван поручил епископам и боярам убедить Филиппа принять сан митрополита. Филипп согласился, но потребовал роспуска опричнины. Епископы и бояре убедили Филиппа, что из уважения к самодержавной власти царя он не должен настоятельно настаивать на этом требовании, а должен смиренно принять сан. Филипп подчинялся воле царя, видя в ней Волю Божию.

В первые годы архиерейского служения Филиппа (1567-68) ужасы опричнины поутихли, но ненадолго. Вскоре возобновились грабежи и убийства мирных жителей. В нескольких частных беседах Филипп пытался просветить царя, но, видя, что его доводы не помогают, решил действовать открыто.

Перед началом Литургии в Неделю Крестовую, 21 марта 1568 года, митрополит стоял на кафедре посреди храма. Внезапно в церковь вошел царь Иван в сопровождении группы опричников. Все они были в высоких черных шляпах и черных рясах, из-под которых сверкали ножи и кинжалы. Иван подошел к митрополиту сбоку и трижды склонил голову, чтобы получить его благословение. Митрополит остановился, устремив взоры на икону Спасителя… Наконец бояре сказали: «Святой Владыка, царь требует твоего благословения!» Святитель повернулся к Ивану, как бы не узнавая его, и сказал: «В этом странном одеянии не узнаю я православного царя; и я не узнаю его в делах королевства. О благочестивый! Чьему примеру вы следуете, чтобы таким образом исказить свое великолепие? Никогда с тех пор, как солнце воссияло над землей, не слышно было, чтобы благочестивые цари возбуждали свое царство к восстанию… У татар и язычников есть закон и правда, а у нас нет! Мы, владыка, приносим бескровную жертву Богу, а за алтарем проливается невинная кровь христиан. Я не скорблю о тех, кто пролитием своей невинной крови сподобился приобщиться к святым мученикам; Я скорблю о твоей бедной душе. Хотя и украшен Образом Божиим, но ты, тем не менее, простой смертный, и Господь все снимет с твоих рук».

Иван подошел к митрополиту сбоку и трижды склонил голову, чтобы получить его благословение. Митрополит остановился, устремив взоры на икону Спасителя… Наконец бояре сказали: «Святой Владыка, царь требует твоего благословения!» Святитель повернулся к Ивану, как бы не узнавая его, и сказал: «В этом странном одеянии не узнаю я православного царя; и я не узнаю его в делах королевства. О благочестивый! Чьему примеру вы следуете, чтобы таким образом исказить свое великолепие? Никогда с тех пор, как солнце воссияло над землей, не слышно было, чтобы благочестивые цари возбуждали свое царство к восстанию… У татар и язычников есть закон и правда, а у нас нет! Мы, владыка, приносим бескровную жертву Богу, а за алтарем проливается невинная кровь христиан. Я не скорблю о тех, кто пролитием своей невинной крови сподобился приобщиться к святым мученикам; Я скорблю о твоей бедной душе. Хотя и украшен Образом Божиим, но ты, тем не менее, простой смертный, и Господь все снимет с твоих рук».

Иван кипел от ярости. Он шептал угрозы и стучал посохом по камню кафедры. Наконец он воскликнул: «Филипп! Вы смеете выступать против нашей власти? Посмотрим, велика ли будет твоя сила!» «О Благой Царь, — отвечал святитель, — напрасно ты пугаешь меня. Я всего лишь странник на этой земле, борющийся за правду, и никакие страдания не заставят меня замолчать». Страшно раздраженный, Иван ушел из церкви, но лишь на время скрыл свой гнев.

Он шептал угрозы и стучал посохом по камню кафедры. Наконец он воскликнул: «Филипп! Вы смеете выступать против нашей власти? Посмотрим, велика ли будет твоя сила!» «О Благой Царь, — отвечал святитель, — напрасно ты пугаешь меня. Я всего лишь странник на этой земле, борющийся за правду, и никакие страдания не заставят меня замолчать». Страшно раздраженный, Иван ушел из церкви, но лишь на время скрыл свой гнев.

28 июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрией [указатель пути], святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и водил крестный ход вокруг монастыря. Царь в окружении опричников тоже присутствовал. Во время чтения Евангелия святитель заметил, что опричник, стоящий позади царя, в татарском головном уборе, и указал на него Ивану. Но опричник успел снять шапку и спрятать ее. Опричники обвинили митрополита во лжи, чтобы унизить царя перед народом. Тогда Иван приказал судить Филиппа. Выяснилось, что несколько клеветников ложно обвиняли митрополита. Митрополиту не дали права разоблачать их как лжецов и приговорили к лишению кафедры.

Митрополиту не дали права разоблачать их как лжецов и приговорили к лишению кафедры.

8 ноября, в праздник Архангела Михаила, Святитель в последний раз служил в Успенском соборе. Он стоял на кафедре, как и тогда, когда обличал царя Ивана Грозного. Внезапно двери храма отворились, и вошел боярин Басманов с сонмом опричников и приказал прочесть грамоту, в которой изумленным верующим сообщалось, что митрополита извергают из сана. Опричники тут же сорвали с него облачение архиерея. Одев его в рваную монашескую рясу, вывели из храма. Его посадили в телегу и, выкрикивая в его адрес ругательства, повезли в один из московских монастырей. Ходили слухи, что царь хотел сжечь Исповедника за Христа, и что только после заступничества духовенства Филипп был приговорен к пожизненному заключению. В то же время царь казнил многих родственников Филиппа. Грозный послал святителю голову Ивана Борисовича Количева, любимейшего племянника Филиппа. Святитель Филипп принял его благоговейно; совершив перед ним земной поклон, поцеловал его и сказал: «Благословен, кого Ты избрал и принял, Господи», и вернул его отправителю.

/ Темже моли прославившаго тя Дародателя Христа Бога/ о воспевающих тя/ и кланяющихся священным мощем твоим.

/ Темже моли прославившаго тя Дародателя Христа Бога/ о воспевающих тя/ и кланяющихся священным мощем твоим.

Мир весь умири, от глада и пагубы избави ны и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя накажи, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененныя возврати, немощствующия исцели и везде тепле призывающих тя и с верою притекающих к тебе и усердно припадающих и молящихся от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день страшнаго пришествия Его шуияго стояния избавит нас и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь.

Мир весь умири, от глада и пагубы избави ны и от нападения иноплеменных сохрани, старыя утеши, юныя накажи, безумныя умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененныя возврати, немощствующия исцели и везде тепле призывающих тя и с верою притекающих к тебе и усердно припадающих и молящихся от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи. Моли о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего, да и в день страшнаго пришествия Его шуияго стояния избавит нас и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки. Аминь.

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, митрополитов Московских, и всей России чудотворцев

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, митрополитов Московских, и всей России чудотворцев