НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ | это… Что такое НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ?

Толкование

- НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ

- НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ

В сферу Н. м. входят мифологические существа, не имеющие божественного статуса, различные демоны и духи. Термин «Н. м.» введен немецким этнографом В. Маннгардтом, впервые подвергшим эту категорию мифологических персонажей (особенно — духов, связанных с урожаем и шире — духов растительности, олицетворяющих годовой цикл умирающего и воскресающего растительного мира) специальному изучению. В. Вундт рассматривал «демонов растительности» как промежуточную ступень между доземледельческим «тотемическим культом» и развитыми культами богов. Дж. Фрейзер образы Н. м. связал (через переходные стадии) с фигурами таких богов, как Аттис, Адонис, Осирис, Дионис, трактовавшихся им как более поздние ступени развития той же идеи умирающего и воскресающего духа растительности.

м., и т. д. На Руси в течение длительного времени сохранялось, особенно среди женщин, почитание языческих мифологических персонажей в качестве низших духов, в частности Мокоши (но как персонажу Н. м. ей поклонялись лишь «бабы богомерзкие»). Таким образом, элементы Н. м. могут формироваться благодаря низведению на её уровень мифологических существ высших рангов (поэтому данные Н. м. являются ценным источником для реконструкции мифологических представлений о них). Иногда это находит отражение в самих мифах. Так, в кетской мифологии верховный бог Есь изгоняет на землю свою жену

м., и т. д. На Руси в течение длительного времени сохранялось, особенно среди женщин, почитание языческих мифологических персонажей в качестве низших духов, в частности Мокоши (но как персонажу Н. м. ей поклонялись лишь «бабы богомерзкие»). Таким образом, элементы Н. м. могут формироваться благодаря низведению на её уровень мифологических существ высших рангов (поэтому данные Н. м. являются ценным источником для реконструкции мифологических представлений о них). Иногда это находит отражение в самих мифах. Так, в кетской мифологии верховный бог Есь изгоняет на землю свою жену  м. Типологически сходные ритуальные и мифологические противопоставления обнаруживаются и в ряде обществ Древнего Востока. Так, по свидетельству анатолийских клинописных текстов 2-го тыс. до н. э., женщина-жрица при магических действиях, в частности обрядах врачевания, обращалась только к духам Н. м., а жрецы официального культа — к «тысяче богов» Хеттского царства; согласно завещанию хеттского царя Хаттусилиса I царица не должна обращаться к жрицам (неофициальным).

м. Типологически сходные ритуальные и мифологические противопоставления обнаруживаются и в ряде обществ Древнего Востока. Так, по свидетельству анатолийских клинописных текстов 2-го тыс. до н. э., женщина-жрица при магических действиях, в частности обрядах врачевания, обращалась только к духам Н. м., а жрецы официального культа — к «тысяче богов» Хеттского царства; согласно завещанию хеттского царя Хаттусилиса I царица не должна обращаться к жрицам (неофициальным).

Лиг.: Ames М., Buddha and the dancing goblins, «American Anthropologist», 1964, v. 66, № 1;

Leach E. R., Pulleyar and the Lord Buddha,В. В. Иванов.

(Источник: «Мифы народов мира».)

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

- НИГОДА

- НИКЕ

Полезное

Низшая мифология славян

Персонажами

низшей мифологии являются различные

духи природы (домовые, полевые,

водяные, лесные и т. д.), не имеющие

божественного статуса. Верования

наших предков в повсеместную населенность

природы разными духами приводили к

тому, что в повседневной жизни человек

зависел от них больше, чем от богов

высшей мифологии. Связь персонажей

низшей мифологии с бытовой магией

способствовала сохранению представлений

о них, после принятия христианства

перешедших в разряд суеверий. Кроме

того, они стали главными персонажами

многих сказок и быличек, составив

бесчисленный сонм «нечистой силы».

д.), не имеющие

божественного статуса. Верования

наших предков в повсеместную населенность

природы разными духами приводили к

тому, что в повседневной жизни человек

зависел от них больше, чем от богов

высшей мифологии. Связь персонажей

низшей мифологии с бытовой магией

способствовала сохранению представлений

о них, после принятия христианства

перешедших в разряд суеверий. Кроме

того, они стали главными персонажами

многих сказок и быличек, составив

бесчисленный сонм «нечистой силы».

Навьи и упыри

Навьи

(от древнерусского навьи-воплощение

Смерти) — враждебные духи умерших,

первоначально чужеплеменников,

чужаков, умерших не в своем роду-племени,

позднее — души иноверцев. Зловредность

навий была универсальна: они вызывали

различные болезни людей и скота, их

смерть, а также стихийные бедствия.Верный

способ уберечься от навий — не

выходить из дома. Дом был защищен от

злых духов магической символикой.

Различные заговоренные предметы,

изображения коней и петухов, солярные

и громовые знаки отгоняли навий от

жилища.

В

Радзивиловской летописи на миниатюре,

иллюстрирующей нашествие навий на

Полоцк, они изображены в виде

человекообразных существ, покрытых

шерстью, и хвостатых. По украинским

поверьям, навьи (навки, мавки) имеют

спереди человеческое тело, но со

спины у них видны все внутренности. В

мавок превращаются умершие до крещения

дети. Очень часто в восточнославянском

фольклоре навьи отождествляются с

упырями, тоже злыми, вредоносными духами.

Однако, по мнению ученых, такое

отождествление произошло в более позднее

время в силу функционального сходства

навий и упырей, представления же об

упырях более архаичны.

В

противопоставлении упырей и берегинь

отразился дуализм мировосприятия

древнего человека. Представители

структуралистского направления в

мифологии видят здесь бинарную оппозицию

добро-зло: берегини — упыри. Первобытный

человек делил мир по принципу отношения

этого мира к нему самому: плохое (злое)

составляло одну сторону мира, сферу

чужого, а хорошее (доброе) — другую,

сферу своего. Бинарная оппозиция свой

— чужой отчетливее всего проявляется

в возникшем позднее, на этапе патриархата

культе предков, которые противопоставлялись

злым духам чужих мертвецов — навий.

В представлении славян упыри — злые духи (позднее «живые мертвецы»), пьющие кровь у людей и животных. Этимология слова упырь (древнерусск. пирь, болг. въпиръ, вампир, в других славянских языках формы слова равны русскому или болгарскому) не ясна. Некоторые ученые (Соболевский, Вайан и др.) связывают это слово с парить, перо.

Позднее

упырь (вампир) стал пониматься как

особого рода мертвец, оживающий по ночам

и убивающий людей или животных (или

сосущий у них кровь). Жертва упыря может

тоже стать упырем. Но обычно упырями

становятся «заложные покойники» —

люди, умершие неестественной смертью:

от насилия, в молодом возрасте («раньше

срока»), самоубийцы, «опойцы», а также

связанные с нечистой силой колдуны,

которые при жизни могли быть

оборотнями-волкодлаками (отсюда

неправомерное отождествление в

художественной литературе

вампиров-упырей и вурдалаков-волкодлаков),

люди, родившиеся от нечистой силы,

покойники, через гроб которых перепрыгнула

черная кошка.

Легенды

и сказки об упырях-вампирах существуют

у всех славянских народов. От славян

рассказы о вампирах распространились

по всей Европе и вошли в художественную

литературу. Самым известным из образов

вампиров в художественной литературе

является, пожалуй, граф Дракула, герой

одноименного романа Б. Стоукера. Роман

был написан на рубеже XIX—XX вв. и запечатлен

во множестве кинематографических

версий. Прототипом этого героя

послужил валашский (румынский) князь

Влад IV, прозванный за свою жестокость

у себя на родине Цепешем (прокалывателем,

сажателем на кол), а в венгерских и

немецких землях — Дракулой (драконом).

Необычайная жестокость, мстительность

и коварство Влада Цепеша послужили

основой для сказаний о его «неугомонности»

и после смерти. Рассказы о Дракуле быстро

разошлись по средневековой Европе,

были они известны и на Руси («Повесть

о Дракуле», 1486 г.).

От славян

рассказы о вампирах распространились

по всей Европе и вошли в художественную

литературу. Самым известным из образов

вампиров в художественной литературе

является, пожалуй, граф Дракула, герой

одноименного романа Б. Стоукера. Роман

был написан на рубеже XIX—XX вв. и запечатлен

во множестве кинематографических

версий. Прототипом этого героя

послужил валашский (румынский) князь

Влад IV, прозванный за свою жестокость

у себя на родине Цепешем (прокалывателем,

сажателем на кол), а в венгерских и

немецких землях — Дракулой (драконом).

Необычайная жестокость, мстительность

и коварство Влада Цепеша послужили

основой для сказаний о его «неугомонности»

и после смерти. Рассказы о Дракуле быстро

разошлись по средневековой Европе,

были они известны и на Руси («Повесть

о Дракуле», 1486 г.).

Почитание

берегинь уходит своими корнями в

матриархально-родовой культ

духов-покровителей. Связь слова берегиня

с глаголами «беречь», «оберегать»

очевидна. Берегини — духи, оберегающие

людей от злых сил, противостоящие

злокозненным упырям. Но некоторые ученые

отмечают связь имени «берегиня» и

со словом «берег». Так, Б. А. Рыбаков

соотносит слова «берегиня», «оберегать»,

«берег» следующим образом: «Для

первобытного рыболова эпохи мезолита

и неолита было совершенно естественно

соединить понятие о береге, о твердой

надежной земле с понятием оберегания,

охраны от нежелательного. В современных

русских диалектах слово «берегиня»

уцелело только на Севере, где дольше

всего сохранялся охотничье-рыболовческий

быт». Тем не менее следует осторожнее

подходить к установлению этимологической

связи между берегинями. Несомненна

исконная связь между первыми двумя

именами, но возведение этимологии

слова «берег» к глаголу «беречь» многим

лингвистам кажется малоубедительным.

Скорее всего, в дуалистическом

мировоззрении древних людей берегини

обладали свойством вездесущности, а не

ограничивались лишь водной стихией.

Ограничение (локализация) происходит

позже, когда с развитием мифологического

миропонимания природные объекты и

явления персонифицируются в образах

духов или божеств.

Но некоторые ученые

отмечают связь имени «берегиня» и

со словом «берег». Так, Б. А. Рыбаков

соотносит слова «берегиня», «оберегать»,

«берег» следующим образом: «Для

первобытного рыболова эпохи мезолита

и неолита было совершенно естественно

соединить понятие о береге, о твердой

надежной земле с понятием оберегания,

охраны от нежелательного. В современных

русских диалектах слово «берегиня»

уцелело только на Севере, где дольше

всего сохранялся охотничье-рыболовческий

быт». Тем не менее следует осторожнее

подходить к установлению этимологической

связи между берегинями. Несомненна

исконная связь между первыми двумя

именами, но возведение этимологии

слова «берег» к глаголу «беречь» многим

лингвистам кажется малоубедительным.

Скорее всего, в дуалистическом

мировоззрении древних людей берегини

обладали свойством вездесущности, а не

ограничивались лишь водной стихией.

Ограничение (локализация) происходит

позже, когда с развитием мифологического

миропонимания природные объекты и

явления персонифицируются в образах

духов или божеств. Письменные источники,

упоминающие берегинь, как раз и

фиксируют такую локализацию.

Письменные источники,

упоминающие берегинь, как раз и

фиксируют такую локализацию.

Например, на отношение берегинь к водоемам или к их прибрежной зоне указывает контекст одного из фрагментов «Слова некоего христолюбца»: «А друзии к кладязям приходяще моляться и в воду мечють велеару жертву приносяще. А друзии огневи и камению и рекам и источником и берегыням». «А другие молятся, приходя к колодцам, и бросают что-либо в воду, принося жертву Велеару (библейскому божеству лжи и разрушения. А другие — огню и камням, и рекам, и источникам, и берегиням»). Связь берегинь с водой объясняется просто:

вода — непременное условие жизни, плодородия, а следовательно, добра. Кроме того, древние славяне-земледельцы понимали берегинь как подательниц живительной влаги рек и источников, дождя. А множественность берегинь указывает на архаичность представлений о них.

Некоторые

исследователи считают, что со временем

функции берегинь перешли на вил-русалок. Вилы в славянском фольклоре — женские

божества низшего порядка, покровительницы

влаги, обеспечивающей жизнь. Как

мифические существа-подательницы

жизни вилы часто упоминаются вместе с

рожаницами, главным образом, с Мокошью:

«… и ньюя по украинам их молятся

проклятому богу их Перуну, Хорсу и Мокоши

и вилам», — писал автор «Слова об

идолах». В «Слове некоего христолюбца»

указывается и точное число вил:

«Христь-янин не мога терпети христьян

двоеверно живущих, верующе в Перуна и

Хорса, и в Мокошь, ив Сима и в Рьгла, и в

вилы, их же числом 30 сестрениць. Глаголють

бо невегласии: «То все мнять богыня-ми»

и тако покладывають им требы и кур им

режють».«Христианин не мог терпеть

христиан, двоеверно живущих, верующих

в Перуна и Хорса, в Мокошь, и в Симаргла,

ив вил, числом 30 сестриц. Потому что

говорят невежды: «Их все богинями

считают», — и совершают им требы и кур

им режут». В данном фрагменте зафиксирован

и обряд жертвоприношений вилам («кур

им режут»), сохранявшийся несколько

столетий после крещения Руси.

Вилы в славянском фольклоре — женские

божества низшего порядка, покровительницы

влаги, обеспечивающей жизнь. Как

мифические существа-подательницы

жизни вилы часто упоминаются вместе с

рожаницами, главным образом, с Мокошью:

«… и ньюя по украинам их молятся

проклятому богу их Перуну, Хорсу и Мокоши

и вилам», — писал автор «Слова об

идолах». В «Слове некоего христолюбца»

указывается и точное число вил:

«Христь-янин не мога терпети христьян

двоеверно живущих, верующе в Перуна и

Хорса, и в Мокошь, ив Сима и в Рьгла, и в

вилы, их же числом 30 сестрениць. Глаголють

бо невегласии: «То все мнять богыня-ми»

и тако покладывають им требы и кур им

режють».«Христианин не мог терпеть

христиан, двоеверно живущих, верующих

в Перуна и Хорса, в Мокошь, и в Симаргла,

ив вил, числом 30 сестриц. Потому что

говорят невежды: «Их все богинями

считают», — и совершают им требы и кур

им режут». В данном фрагменте зафиксирован

и обряд жертвоприношений вилам («кур

им режут»), сохранявшийся несколько

столетий после крещения Руси.

Болгарский фольклор сохранил описание вил (самовил) как добродетельных богинь влаги. «Русалки (вилы) суть женские существа — очень красивые девушки с длинными косами и крыльями. Они живут на краю света, а к нам прибывают лишь однажды в году и в нужное время орошают дождем хлебородные нивы. Они выливают росу из рогов, и хлеба начинают колоситься. От русалок зависит плодородие нив». Сербский фольклор изображает русалок в виде молодых красавиц с длинными волосами, спускающимися по спине и груди. Одеты они в белые платья длиною до пят. По некоторым поверьям, эти длинные одеяния скрывают козьи, лошадиные, или ослиные ноги вил. Обычно вилы доброжелательны к людям, они защищают обиженных и сирот. Если же вил разозлить, то они могут убить одним взглядом. Вилы имеют крылья и летают, как птицы.

Вилы-русалки

представлялись существами доброносными,

они были связаны с культом плодородия,

олицетворяя одно из непременных условий

такового, — влагу.

В старину существовали особые празднества, посвященные вилам-русалкам — русалии. Они были тесно связаны с молениями о дожде и приходились в основном на середину весны — начало лета. Кульминацией русалий являлась русальная неделя — период от Семика до Петрова дня.

Русалка — это существо, которое чествуют в праздник русалий. Данная точка зрения в настоящее время является доминирующей среди исследователей славянского язычества. Ко всему этому весьма уместно прибавить, что rosalia — праздник роз еще у римлян-язычников был тесно связан с культом умерших предков.

В

более же позднее, время под влиянием

христианства мифический образ русалок

у восточных славян трансформировался

и перешел в разряд нечистой силы. В

таком виде, в виде демонических существ,

русалки описаны этнографами ХIХ начала

XX в. Согласно народным поверьям русалками

становятся все младенцы женского пола,

родившиеся мертвыми или умершие без

крещения, а также взрослые утопленницы. В этих поверьях прослеживается все

тот же культ заложных покойников,

который мы отмечали, говоря об упырях

и навьях. Русалки имеют внешность

красивых девушек, по одним представлениям

они обладают вечной юностью, по другим

— русалки смертны: в облике русалок

покойницы «доживают свой земной

срок», а потом наступает их естественный

конец. Русалки имеют тот же характер,

привычки и вкусы, какие были у покойниц.

Наиболее активны те из них, кто умер

неудовлетворенной, с каким-нибудь

страстным желанием, или же те, кто при

жизни обладал беспокойным характером.

Украинцы к русалкам относят и мавок

(навок).

В этих поверьях прослеживается все

тот же культ заложных покойников,

который мы отмечали, говоря об упырях

и навьях. Русалки имеют внешность

красивых девушек, по одним представлениям

они обладают вечной юностью, по другим

— русалки смертны: в облике русалок

покойницы «доживают свой земной

срок», а потом наступает их естественный

конец. Русалки имеют тот же характер,

привычки и вкусы, какие были у покойниц.

Наиболее активны те из них, кто умер

неудовлетворенной, с каким-нибудь

страстным желанием, или же те, кто при

жизни обладал беспокойным характером.

Украинцы к русалкам относят и мавок

(навок).

Русалки

живут в хрустальных дворцах на дне рек.

В русальную неделю они выходят на берег

и в ближайшие леса и рощи, где качаются

на ветвях деревьев, разматывают пряжу,

похищенную у женщин, которые ложатся

спать без молитвы, и поют. Поют русалки

так завораживающе, что услышавший

их пение человек полностью подчиняется

их воле. Попавшего к ним русалки могут

защекотать до смерти, поэтому украинцы

называют их еще лоскотухами, а белорусы

— казытками. Иногда русалки, прежде чем

щекотать, загадывают человеку загадки

и, если он их не отгадает, то погибнет.

Иногда русалки, прежде чем

щекотать, загадывают человеку загадки

и, если он их не отгадает, то погибнет.

В народе существуют легенды и предания о любви русалок и мужчин. Русалка, защекотав мужчину, уносит его в свое жилище, где он оживает и становится ее мужем. Он живет там в полной роскоши, и всякое его желание удовлетворяется, кроме одного — хоть на мгновение оставить водяное царство.

В восточнославянском фольклоре XIX—начала XX в. наибольшее число легенд и преданий связано с днепровскими русалками. Эти коварные существа зажигают ночью по северным берегам Черного моря огни на курганах, чтобы заманить к себе путников, а потом сбросить их с высокой кручи в днепровские пучины.

Итак,

в представлениях восточных славян

русалки являются, во-первых, существами,

связанными с земной водой, духами

воды; во-вторых, мифологическими

персонажами культа плодородия,

покровительницами вегетативных сил

злаков, что тесно связано с первым

пониманием, так как вода — необходимое

условие плодородия; в-третьих, зловредными

существами, близкими к навьям, т.![]() е.

относящимися к культу заложных

покойников. Первые два понимания

восходят к языческим временам, к образу

вил и еще более древним берегиням, третье

же понимание русалок возникло уже под

влиянием христианства, вытеснившего

языческие персонажи в разряд нечистой

силы.

е.

относящимися к культу заложных

покойников. Первые два понимания

восходят к языческим временам, к образу

вил и еще более древним берегиням, третье

же понимание русалок возникло уже под

влиянием христианства, вытеснившего

языческие персонажи в разряд нечистой

силы.

Следы низшей мифологии сохранились в народных верованиях в отличие от веры в высших богов; поверья о домовом и лешем распространены и сейчас в русской деревне.

Распространение веры в домового по всей России обусловило широкий набор различных наименований духа — покровителя дома.

Считалось, что домовой находился в каждом доме. Домовой, как описывает В. И. Даль, дух — хранитель и обидчик дома. Он стучит и возится по ночам, проказит, душит ради шутки сонного, гладит мохнатою рукою к добру. Он особенно хозяйничает на конюшне, заплетает любимой лошади гриву в колтун, а нелюбимую вгоняет в мыло, разбивает параличом, даже протаскивает в подворотню.

Согласно

поверьям, в доме может быть только один

домовой; если заведутся двое, то они

начинают ссориться между собой. Местонахождение домового указывают

по-разному: под печкой и за печкой, под

порогом, в подполье, на чердаке, в чулане,

в печной трубе, на полатях, в углу; по

ночам он навещает конюшню и хлев, за

пределы дома или усадьбы не выходит. За

печь надо было бросать мусор, чтобы

домовой не перевелся.

Местонахождение домового указывают

по-разному: под печкой и за печкой, под

порогом, в подполье, на чердаке, в чулане,

в печной трубе, на полатях, в углу; по

ночам он навещает конюшню и хлев, за

пределы дома или усадьбы не выходит. За

печь надо было бросать мусор, чтобы

домовой не перевелся.

Домовой покровительствует рачительным, трудолюбивым хозяевам, которые его уважают и умеют ему угодить. Ленивых и беспутных хозяев, которые не оказывают ему почтения, домовой не любит и может довести до разорения. Чаще всего милость или немилость домового проявляется в его отношении к скоту, особенно лошадям. У каждого домового есть любимая масть лошади — один любит гнедых, другой — чалых и т. п. В этом случае домовой ухаживает за ней, заплетает ей ночью гриву; если же лошадь нелюбимой масти, то домовой замучает ее или заставит хозяина переменить лошадь.

Верили

в то, что домовой может предсказывать

счастливые и несчастливые события. Он

предупреждает о них разными звуками,

плачем, оханьем, стонами (к горю), песнями,

прыжками (к радости), чаще же —

прикосновением в ночной темноте: если

прикоснется домовой мохнатой или теплой

своей лапой, — это к добру, если голой

или холодной, — не к добру, и он может

ответить просто человеческим голосом.

При переезде в новый дом надлежало совершить особые обряды, чтобы уговорить домового переехать вместе с хозяевами.

Считалось, что домовой вообще невидим и обнаруживает себя лишь звуками. Однако в отдельных случаях его можно и увидеть. Для этого существовали различные способы: если, например, с зажженной пасхальной свечой в руках прямо из церкви, не заходя в хату, полезть на чердак, можно увидеть там домового в одном из углов; другой способ — спрятаться на ночь в конюшне и смотреть сквозь хомут или борону. В. И. Даль записал поверье, согласно которому, домового можно увидеть в ночь на Светлое воскресенье в хлеву, он космат, но более этой приметы нельзя упомнить ничего, он отшибает память. Может показаться домовой и по своей воле кому-нибудь из домашних, предупреждая их о беде.

Домовой

представлялся в виде человека, часто

на одно лицо с хозяином дома. Предполагается,

что древнейшим названием домового могло

быть Мара.

Кикимора

Кикимора

(шишимора) — в восточнославянской

мифологии злой дух дома (иногда считается

женой домового). По ночам беспокоит

маленьких детей, путает пряжу. Кикимора

любит прясть или плести кружева, причем

звуки прядения кикиморы в доме предвещают

беду. Вера в кикимору сохраняется еще

в XIX

в. Даль описывает, что кикимора — это

род домового, который по ночам прядет,

днем сидит невидимкою за печью, а проказит

по ночам, с веретеном, прялкою. В

прошлом веке говорили: «Спи, девушка,

кикимора за тебя спрядет, а мать вытчет!»,

«От кикиморы не дождешься рубахи» (хотя

она и прядет). По свидетельству В. Даля,

в Сибири существовало представление и

о лесной кикиморе, лешачихе. Кикимора

враждебна мужчинам. Она может вредить

домашним животным, в частности, курам.

Чтобы кикимора кур не воровала, пишет

Даль, вешают над насестом, на лык

отшибленное горло кувшина либо камень

со сквозною дырою. Основными атрибутами

(связь с пряжей, сырыми местами, темнотой)

кикимора схожа с мокушей, злым духом,

продолжающим образ славянской богини

Мокоши (ср. олонецкое поверье, согласно

которому, если пряхи дремлют, то говорят,

что заних прядет Мокуша).

олонецкое поверье, согласно

которому, если пряхи дремлют, то говорят,

что заних прядет Мокуша).

Название «кикимора» — сложное слово, вторая часть которого — древнее имя женского персонажа мары, моры, первая часть, возможно, связана со словом кика — «чуб, коса, волосы» (родственные кичка, кок), менее вероятны сопоставления с глаголом кикать — «кричать, куковать и т. п.» » kaukas — «домовой, гном».

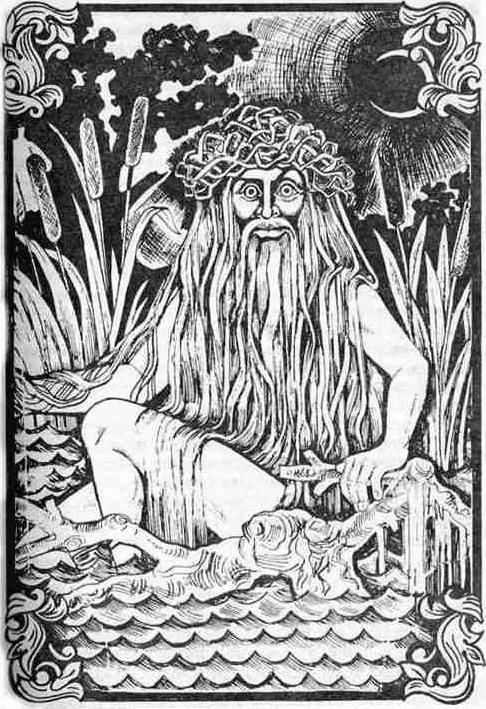

Водяной — злой дух воды. Морской царь. Водяницы

В

России водяного называли также водяной

дедушка, водяной шут, водяной черт,

водяник, водовик, кое-где говорят омутник,

в Чехии его зовут vodnik. Он хорошо известен

у русских, а также у части белорусов,

тогда как у украинцев водяной несколько

отодвинут на второй план русалками. В

славянской мифологии — это злой дух,

воплощение стихии воды. Водяной был

одним из самых популярных образов в

демонологии восточных славян.

«Домовой, леший и водяной входят в общее

представление злого духа, составляя

только местные, так сказать, его

разновидности».

Образ водяного подобно образу лешего, преимущественно антропоморфный. Чаще всего он выступает в облике -мужчины с отдельными чертами животного (лапы вместо рук, рога на голове) или в образе безобразного старика, окутанного тиной, с большой бородой и зелеными усами. У В. И. Даля содержится такое его описание: «Это нагой старик, весь в тине, похожий обычаями своими на лешего, но он не оброс шерстью, не так назойлив и нередко даже с ним бранится». Иногда он может принимать и другую внешность: представляться ребенком, ягненком, свиньей, крупной рыбой и т. п. Водяной принимал разные образы главным образом для того, чтобы заманить к себе в воду человека.

Водяной

— хозяин водной стихии — морей, рек и

озер, он повелитель и покровитель рыб.

В пословицах о нем говорится: «Дедушка

водяной — начальник над водой»; «Со

всякой новой мельницы подать возьмет».

Человеку он, как правило, враждебен:

пугает и топит купающихся, разгоняет и

выпускает из невода рыбу, разоряет

плотины. В книге «Древняя религия славян»

Г. Глинка описывает водяного и его

повадки: «Водяные духи, или дедушки,

живут в глубоких местах рек, где имеют

великолепные домы. Они уносят купающихся

по тем местам людей, особливо же мальчиков,

коих и приучают жить у себя в домах, а

сии впоследствии времени заступают

место сих дедушек».

В книге «Древняя религия славян»

Г. Глинка описывает водяного и его

повадки: «Водяные духи, или дедушки,

живут в глубоких местах рек, где имеют

великолепные домы. Они уносят купающихся

по тем местам людей, особливо же мальчиков,

коих и приучают жить у себя в домах, а

сии впоследствии времени заступают

место сих дедушек».

Водяной уносит к себе тех, кто купается после заката или в полдень или в самую полночь. В XIX в. верили, что водяной хватает тех, кто перед купанием забыл осенить себя крестным знамением, а также тех, кто не носит крестов, забывает их дома или снимает перед купанием. В этих поверьях тесно переплетаются языческие и христианские представления. Под водой водяной обращает свою добычу в кабальных рабочих, заставляет переливать воду, таскать и перемывать песок. Как видим, по одним поверьям, утонувших водяной обращает в своих рабов, по другим, — утопленники сами становятся водяными.

Живут

водяные чаще всего в омутах, в реках с

опасными водоворотами, около мельничных

плотин, в болотах.

У восточных славян, а также у чехов, словен, лужицких сербов известны также водяницы — женские духи воды, на Севере их называли водянихи. Они близки русалкам — это утопленницы, которые становятся злыми духами. В XIX в., согласно сообщению В. И. Даля, считали, что водяницы — это утопленницы из крещеных, а потому и не принадлежат к нежити, прочие русалки — это умершие некрещеными.

Со временем образ водяного и других духов воды тускнеет и утрачивает свои прежние черты, сближаясь с «нечистой силой». В XIX в. о лешем, кикиморе, водяном говорили: все это нежить, но водяной всех злее, и его нередко зовут нечистым, сатаною.

Гонка | Определение, идеологии, конструкции и факты

William C. Woodgridge: Modern Atlas (1835)

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Франц Боас Сэр Эдвард Бернетт Тайлор Кваме Энтони Аппиа Роланд Б. Диксон Эшли Монтегю

- Похожие темы:

- расизм мулат коричневые младенцы пардо метисы

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

раса , идея о том, что человеческий вид делится на отдельные группы на основе унаследованных физических и поведенческих различий. Генетические исследования в конце 20-го века опровергли существование биогенетически различных рас, и теперь ученые утверждают, что «расы» — это культурные вмешательства, отражающие определенные взгляды и убеждения, которые были навязаны различным группам населения после западноевропейских завоеваний, начавшихся в 15-м веке.

Генетические исследования в конце 20-го века опровергли существование биогенетически различных рас, и теперь ученые утверждают, что «расы» — это культурные вмешательства, отражающие определенные взгляды и убеждения, которые были навязаны различным группам населения после западноевропейских завоеваний, начавшихся в 15-м веке.

Современное значение термина раса по отношению к людям начало появляться в 17 веке. С тех пор оно имело множество значений в языках западного мира. Что общего у большинства определений, так это попытка классифицировать людей в первую очередь по их физическим различиям. В Соединенных Штатах, например, термин раса обычно относится к группе людей, которые имеют некоторые общие видимые физические черты, такие как цвет кожи, текстура волос, черты лица и строение глаз. Такие отличительные черты связаны с крупными, географически обособленными популяциями, и эти континентальные агрегаты также обозначаются как расы: «африканская раса», «европейская раса», «азиатская раса». Многие люди думают, что раса отражает любые видимые физические (фенотипические) различия среди человеческих групп, независимо от культурного контекста и даже при отсутствии фиксированных расовых категорий.

Многие люди думают, что раса отражает любые видимые физические (фенотипические) различия среди человеческих групп, независимо от культурного контекста и даже при отсутствии фиксированных расовых категорий.

Термин раса также применялся к языковым группам («арабская раса» или «латинская раса»), к религиозным группам («еврейская раса») и даже к политическим, национальным или этническим группам с мало или совсем нет физических признаков, отличающих их от соседей («ирландская раса», «французская раса», «испанская раса», «славянская раса», «китайская раса» и т. д.).

На протяжении большей части 20-го века ученые западного мира пытались идентифицировать, описывать и классифицировать человеческие расы и документировать их различия и отношения между ними. Некоторые ученые использовали термин раса для подвидов, подразделений человеческого вида, которые считались достаточно различными биологически, чтобы позже они могли эволюционировать в отдельные виды.

Ни разу, с первых рудиментарных попыток классификации человеческих популяций в 17-м и 18-м веках и до наших дней, ученые не пришли к единому мнению о количестве рас человечества, признаках, которые должны использоваться при идентификации рас, или смысл самой расы . Эксперты предложили ряд различных рас, варьирующихся от 3 до более чем 60, основываясь на том, что они считали отличительными различиями только в физических характеристиках (к ним относятся тип волос, форма головы, цвет кожи, рост и т. д.). Отсутствие согласия в отношении значения и идентификации рас продолжалось и в 21 веке, и современные ученые не ближе к согласию, чем их предки. Таким образом, раса никогда за всю историю своего использования не имела точного значения.

Эксперты предложили ряд различных рас, варьирующихся от 3 до более чем 60, основываясь на том, что они считали отличительными различиями только в физических характеристиках (к ним относятся тип волос, форма головы, цвет кожи, рост и т. д.). Отсутствие согласия в отношении значения и идентификации рас продолжалось и в 21 веке, и современные ученые не ближе к согласию, чем их предки. Таким образом, раса никогда за всю историю своего использования не имела точного значения.

Хотя большинство людей продолжают думать о расах как о физически обособленных популяциях, научные достижения 20-го века продемонстрировали, что физические различия человека не соответствуют «расовой» модели. Вместо этого физические вариации человека имеют тенденцию накладываться друг на друга. Не существует генов, которые могли бы идентифицировать отдельные группы, соответствующие общепринятым расовым категориям. На самом деле, анализ ДНК доказал, что у всех людей гораздо больше общего генетически, чем различий. Генетическая разница между любыми двумя людьми составляет менее 1 процента. Более того, географически удаленные друг от друга популяции отличаются друг от друга лишь 6–8 % генов. Из-за наложения черт, не имеющих отношения друг к другу (таких как цвет кожи и структура волос), и неспособности ученых группировать народы в отдельные расовые группы современные исследователи пришли к выводу, что концепция расы не имеет биологической обоснованности.

Генетическая разница между любыми двумя людьми составляет менее 1 процента. Более того, географически удаленные друг от друга популяции отличаются друг от друга лишь 6–8 % генов. Из-за наложения черт, не имеющих отношения друг к другу (таких как цвет кожи и структура волос), и неспособности ученых группировать народы в отдельные расовые группы современные исследователи пришли к выводу, что концепция расы не имеет биологической обоснованности.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Многие ученые, занимающиеся другими дисциплинами, в настоящее время принимают это относительно новое научное понимание биологического разнообразия человеческого вида. Более того, они давно поняли, что концепция расы, относящаяся исключительно к фенотипическим признакам, не охватывает ни социальную реальность расы, ни феномен «расизма». Вдохновленные достижениями в других областях, особенно в антропологии и истории, ученые начали рассматривать расу как социальное и культурное, а не биологическое явление, и определили, что раса является социальным изобретением относительно недавнего происхождения. Свои наиболее характерные черты она получает от социальных последствий ее классификационного использования. Идея «расы» начала развиваться в конце 17 века, после начала европейских исследований и колонизации, как народная идеология о человеческих различиях, связанных с различными популяциями — европейцами, индейцами и африканцами — собранными вместе в Новом Свете. . В 19XX в., после отмены рабства, идеология в полной мере проявилась как новый механизм социального разделения и стратификации.

Свои наиболее характерные черты она получает от социальных последствий ее классификационного использования. Идея «расы» начала развиваться в конце 17 века, после начала европейских исследований и колонизации, как народная идеология о человеческих различиях, связанных с различными популяциями — европейцами, индейцами и африканцами — собранными вместе в Новом Свете. . В 19XX в., после отмены рабства, идеология в полной мере проявилась как новый механизм социального разделения и стратификации.

Fabu: Развенчание мифологии низшего поголовья | Новости

Афроамериканцы вот уже сотни лет стремятся доказать, что мы в основном хорошие люди. Картер Г. Вудсон и Дж.А. Роджерс в начале 1900-х — лишь двое из многих, кто стал историками, чтобы исследовать и публиковать факты об афроамериканцах, которые перевернули мифологию о неполноценном, ленивом и злобном народе.

Мы все еще работаем против негативных стереотипов, потому что зеркало, которое Соединенные Штаты держат, чтобы отражать всех нас, никогда не бывает всей правдой. На этом зеркале уже нарисован образ, который очевиден в современном обществе, хотя мы, как раса, настаиваем на том, что «это не мы», а скорее картина предвзятого отношения.

На этом зеркале уже нарисован образ, который очевиден в современном обществе, хотя мы, как раса, настаиваем на том, что «это не мы», а скорее картина предвзятого отношения.

Этот ложный образ искажает истории нашей жизни и не соответствует реальности большинства людей и нашему мировоззрению. Мировоззрение афроамериканцев состоит в том, что личность и коллектив одинаково важны. Некоторые этнические группы отстаивают индивидуальные права, другие утверждают, что групповые права имеют первостепенное значение, в то время как афроамериканцы верят, что люди прославляются как личности, но при этом продвигают благо нашей расы в целом.

Делиться через отношения, творчество и знания жизненно важной частью человеческого опыта. Все хотят, чтобы их истории были услышаны. Мы хотим знать и быть известными. Я делюсь своей историей от сердца, которое настолько честно и уважительно, насколько я могу быть. Я рассказываю то, что мне известно об афроамериканцах, используя факты и статистику — в сочетании с моим опытом, чтобы лучше объяснить нас в целом.

Когда я рос, когда в новостях сообщали о преступлениях, взрослые говорили: «Надеюсь, виновный не черный». Этот комментарий означал, что все, что делает черный человек, автоматически влияет на всю расу. Если то, что сделал человек, было неправильным, это имело ужасные последствия для всех нас. Мои родители и их поколение росли с расовым сознанием и поэтому были сверхчувствительны к деяниям чернокожих. Хорошая сторона этого взгляда в том, что они разделили победы и чернокожих. Когда афроамериканец добивается успеха, я снова и снова замечаю, что все мы, черные, тоже чувствуем себя успешными.

На моей поэтической выставке в ArtSpace в Муниципальном здании я слушала, как пожилые женщины обсуждают городские события. Одна женщина поделилась, как лично она была расстроена недавними преступлениями, особенно потому, что они были совершены молодыми чернокожими мужчинами. Прошли годы с тех пор, как я слышал дискуссию о позоре, который негативные действия некоторых навлекли на других афроамериканцев. Вторая женщина вмешалась, что чернокожие здесь очень усердно работали, чтобы улучшить жизнь молодого поколения, только для того, чтобы они были вовлечены в ужасные преступления, такие как вторжения в дома, изнасилования и убийства. Мне тоже не нравятся эти преступления, но мне было невероятно грустно, что наши старшие разочаровались в младших. Я также задавался вопросом, чувствуют ли эти молодые взрослые афроамериканцы ответственность не только за себя, но и за всю нашу расу.

Вторая женщина вмешалась, что чернокожие здесь очень усердно работали, чтобы улучшить жизнь молодого поколения, только для того, чтобы они были вовлечены в ужасные преступления, такие как вторжения в дома, изнасилования и убийства. Мне тоже не нравятся эти преступления, но мне было невероятно грустно, что наши старшие разочаровались в младших. Я также задавался вопросом, чувствуют ли эти молодые взрослые афроамериканцы ответственность не только за себя, но и за всю нашу расу.

Я знаю, что зло есть зло, независимо от цвета кожи виновного. Я никогда не прощу тех, кто совершает преступления. Я буду защищать детей, уязвимых или замалчиваемых людей и афроамериканцев как коллектив. Я приведу факты, статистику и истории жизни многих афроамериканцев, которые не могут противостоять давлению расизма и лишений. Мой сын был успешным учеником в округе Мэдисон вместе с детьми в моей церкви. Означает ли это, что я игнорирую большинство афроамериканских мальчиков, которые не заканчивают учебу? Забуду ли я всех детей, которые видят в школе тюрьму, а не место обучения и вклада в свое будущее? Я уже очень давно спокойно работаю с афроамериканскими детьми и их образованием. Это дает мне право разоблачать проблемы в Висконсине, с которыми они сталкиваются буквально из утробы. Мне нужно забить тревогу, поделившись фактами и статистикой о нас, включая высокий уровень безработицы и плохое здравоохранение. Кто-то, кто читает мою колонку, может быть поощрен работать ради перемен.

Это дает мне право разоблачать проблемы в Висконсине, с которыми они сталкиваются буквально из утробы. Мне нужно забить тревогу, поделившись фактами и статистикой о нас, включая высокий уровень безработицы и плохое здравоохранение. Кто-то, кто читает мою колонку, может быть поощрен работать ради перемен.

На недавней встрече, посвященной этническим исследованиям в кампусе, рассказали историю о примерно 300 афроамериканских студентах, к которым присоединились тысячи европейско-американских студентов, которые много лет назад прошли маршем в Университете Вашингтона в Мэдисоне в поддержку исследований чернокожих. Это привело к созданию отдела афроамериканских исследований. Эта важная поддержка была коалицией студенческих организаций, состоящей из заинтересованных людей, которые согласились с тем, что афроамериканская история и культура должны быть признаны и изучены. Они не чувствовали себя виноватыми из-за своего цвета кожи или привилегий; вместо этого они активно помогали осуществить необходимые конкретные изменения.