Хронология и периодизация позднего палеолита и мезолита Северного Причерноморья Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

очаги, через которые поступали на дно продукты вулканизма. При затухании этих процессов продукты вулканизма размывались и захоронялись в областях, располагающихся вблизи разломной зоны Кларион. Поэтому, вероятно, мы и находим среди красных глубоководных глин, поднятых на станциях, расположенных вблизи этого субширотного разлома, мелкие обломки металлов и др. Можно высказать предположение о возможном нахождении подобных образований и вблизи других разломов, контактирующих или пересекающих ВТП.

Насколько нам известно, находки в океанах специфических образований типа самородных металлов, особенно алюминия, встречают определенное недоверие многих советских и особенно зарубежных исследователей. По нашему убеждению, такое отношение связано с различной степенью детальности изучения современных океанских отложений. Часто (если не сказать обычно) наибольшее внимание исследователи уделяют более крупным по размеру или наиболее широко распространенным образованиям. С одной стороны, это связано с поисками перспективных новых площадей полезных ископаемых, а с другой — с возможностью’отбора образцов для анализов привычными способами. Совершенно неоправданно, на наш взгляд, упускается возможность выявления среди осадков мельчайших образований, позволяющих подойти к решению вопросов, связанных с рудообразованием в океанских бассейнах настоящего и прошлого.

С одной стороны, это связано с поисками перспективных новых площадей полезных ископаемых, а с другой — с возможностью’отбора образцов для анализов привычными способами. Совершенно неоправданно, на наш взгляд, упускается возможность выявления среди осадков мельчайших образований, позволяющих подойти к решению вопросов, связанных с рудообразованием в океанских бассейнах настоящего и прошлого.

ЛИТЕРАТУРА

Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: // Госгеолтехиздат, 1957. 868 с. Олейников Б.В., Округин A.B., Лескова Н.В. Петрологическое значение находок самородного

алюминия в базитах // Докл. АН СССР. 1978. Т. 243, Т I. С.| 191 — 194. Хворова И.В.. Ильинская М.Н. Сравнительная характеристика двух вулканогенно-осадочных формаций Южного Урала // Вулканогенно-осадочные и терригенные формации. М.: Наука, 1983. С. 87—160. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 81). Штеренберг Л.Е.. Александрова В.А., Сивцов A.B. и др. Состав, строение и особенности распределения Fe—Mn-микроконкреций в осадках северо-востока Тихого океана (9-й рейс НИС «Дмитрий Менделеев») / / Литология и полезные ископаемые. 198S. N 6. С. 58—70. Штеренберг Л.Е., Васильева Г.Л. Самородные металлы и интерметаллические соединения в осадках северо-восточной части Тихого океана // Там же. 1979. N 2. С. 133—138. Штеренберг Л.Е.. Васильева Г.Л., Воронин Б.И. и др. Продукты вулканизма в осадках ст. 655

198S. N 6. С. 58—70. Штеренберг Л.Е., Васильева Г.Л. Самородные металлы и интерметаллические соединения в осадках северо-восточной части Тихого океана // Там же. 1979. N 2. С. 133—138. Штеренберг Л.Е.. Васильева Г.Л., Воронин Б.И. и др. Продукты вулканизма в осадках ст. 655

(северо-восточная часть Тихого океана) // Там же. 1980. N 2. С. 17—32. Штеренберг Л.Е.. Кузьмина О. В., Лапутина И. П.. Цепин А. И. О находке самородного алюминия в ассоциации с ZnO и ZnCh среди осадков ст. 647 (северо-восток Тихого океана) // Там же. 1986. N 1. С. 137—140.

УДК 551.793+551.8

В Н. СТАНКО, Ю.С. СВЕЖБНЦЕВ

ХРОНОЛОГИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА

И МЕЗОЛИТА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

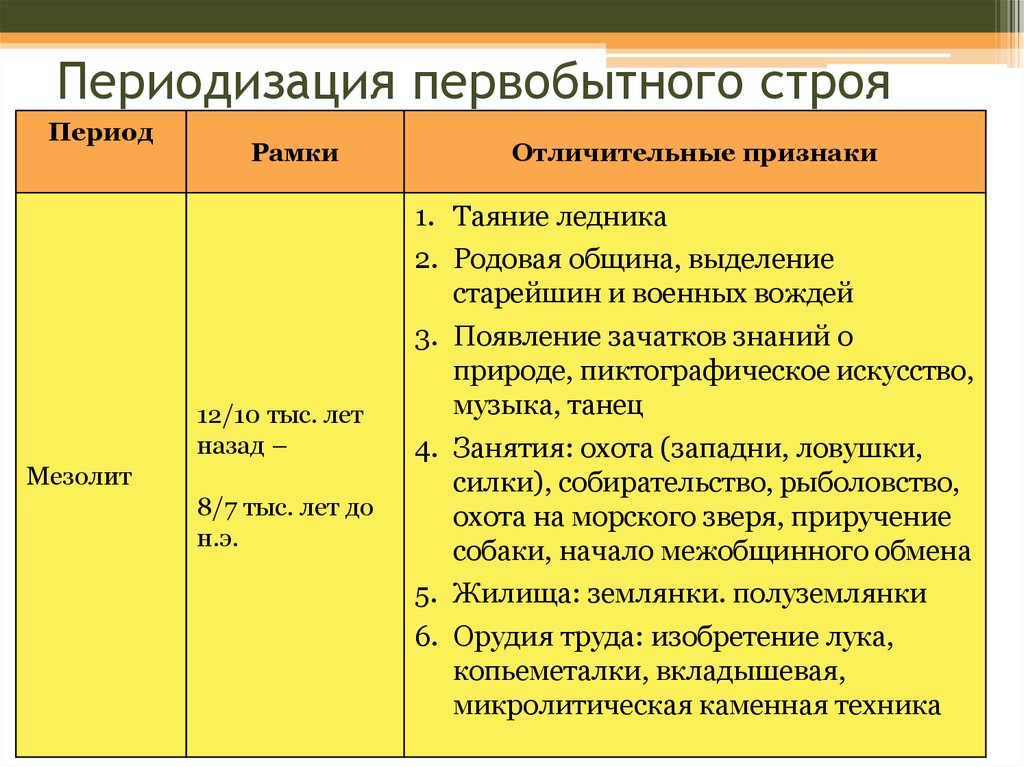

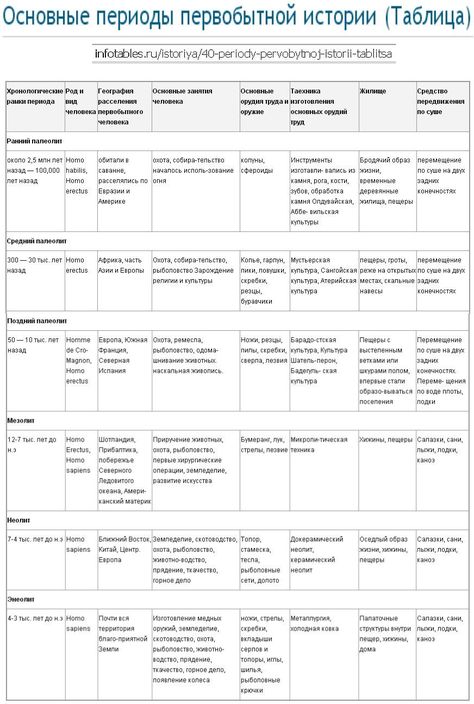

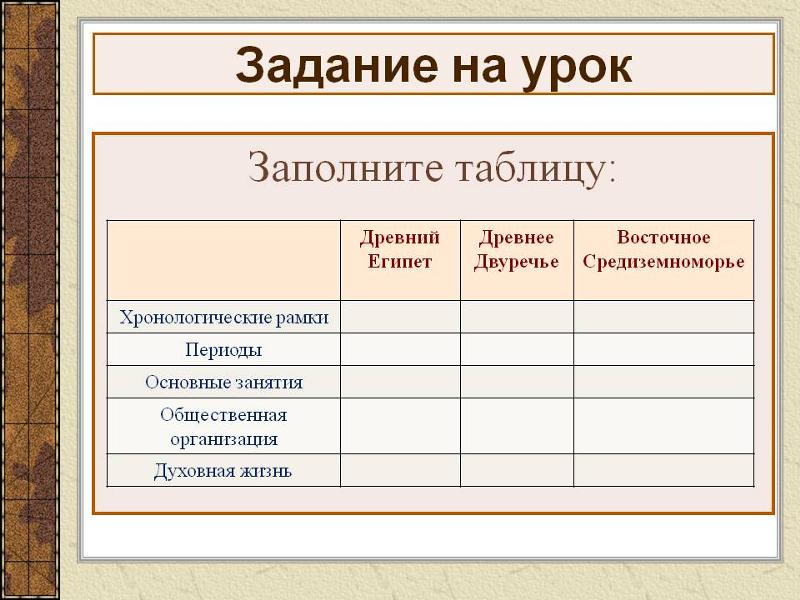

Вопросы хронологии и периодизации памятников палеолита и мезолита степного Причерноморья крайне спорны и сложны. Датировка большинства объектов до недавнего времени основывалась преимущественно на анализе кремневого инвентаря. Лишь в последние годы значительно увеличилось число раскопанных памятников, получены новые данные по стратиграфии, палинологии и радиоуглеродному датированию (таблица). С учетом новых материалов построена предлагаемая схема периодизации памятников позднего палеолита и мезолита южнорусских степей.

С учетом новых материалов построена предлагаемая схема периодизации памятников позднего палеолита и мезолита южнорусских степей.

I. Наиболее ранний, достоверно датированный горизонт палеолитической индустрии изучен по материалам стоянки Сагайдак I, расположенной на первой

Радиуглеродные датировки позднепалеолитических и мезолитических памятников Северного Причерноморья

Памятник Местоположение и высота Дата

Гиржево

Мирное Игрень 8

Бассейн Нижнего Днестра, правый берег р. Кучурган, 41 м

Нижний Дунай, правый берег р. Дракуля, пойма Бассейн Нижнего Днепра, надпойменная терраса р. Подковы

Амвросиевка Золотовка I Анетовка II Мураловка Лески Сагайдак I

Правый берег р. Крынки, 100 м

Бассейн Нижнего Дона, правый берег балки Маркина, 35 м

Бассейн Южного Буга, правый берег р. Бакшалы, 38 м

Правый берег Миусского лимана, 8 м

Бассейн Южного Буга, правый берег Ивашковкой балки более 100 м Бассейн Южного Буга, первая лёссовая терраса, р. Ингул

Ингул

7050±60 ЛЕ-1703

7 200±80 ЛЕ-1647 15 250±250 Л Е-1637 11 340±110 К И-965

8 910±470 КИ-368 8 700± 100 КИ-950 8 625±70 01-1707/1 8 130±210 КИ-805 7 350±18 КИ-850 6980±130 КИ-806

20 620± 150 Л Е-1805 15 250± 150 Л Е-1637

17 400±700 ГИИ-1938

19 170± 120 ЛЕ-2947

18 040± 150 ЛЕ-2424 19630±200 ЛЕ-1601

18 780±300 ЛЕ-1438

19 200±200 ЛЕ-2946

21 240±200 ЛЕ-1602

лёссовой террасе р. Ингул (бассейн Южного Буга). Культурный слой здесь залегает на глубине 2,55—2,60 м в нижнем горизонте лёсса, непосредственно над слоем аллювиальной супеси. Перекрываются культурные остатки лёссовидными суглинками с прослойками седиментированных образований. В составе фауны, по определению В.И. Бибиковой, — носорог, зубр, лошадь. Инвентарь представлен остриями сагайдакско-мураловского типа, крупными концевыми скребками с ретушированными, сужающимися к основанию краями, ретушированными пластинами и отщепами. Радиоуглеродная дата 21 240±200 лет (ЛЕ-1602).

Стратиграфически в степях с Сагайдаком I увязываются лишь нижние горизонты Владимировки и Осокоровки, которые также залегают в основании первой лёссовой террасы рек Синюхи (бассейн Южного Буга) и Днепра. Согласно материалам А.П. Черныша и Ю.Г. Колосова, разрезы этих памятников очень близки по литологической структуре и по составу фауны. Во Владимировке кости носорога, северного оленя и лошади залегают в бурых суглинках, перекрытых слоистыми светло-желтыми лёссовидными отложениями. Культурные остатки здесь не найдены. В Осокоровке VI культурный слой с фауной носорога, мамонта, зубра и лошади залегает в переотложенном состоянии в основании террасы, в прослойках и линзах щебня и гравия. Перекрывают эти отложения бурые суглинки, с которыми, вероятнее всего, следует связывать культурные остатки VI слоя. Выше по стратиграфическому разрезу Владимировки и Осокоровки лежат слоистые светло-желтые лёссовидные суглинки, в которых выявлены слои 8 и 7 Владимировки и слой Va Осокоровки. В обоих случаях культурные отложения пере. крыты лёссовидными суглинками с тонкими прослойками песка. Археологический комплекс 8-го слоя Владимировки представлен крупными (до 11 см) скребками с неретушированными краями, средин-

крыты лёссовидными суглинками с тонкими прослойками песка. Археологический комплекс 8-го слоя Владимировки представлен крупными (до 11 см) скребками с неретушированными краями, средин-

ным резцом и крупными ретушированными пластинами. По описанию И.Ф. Левицкого, инвентарь VI слоя Осокоровки близок к этому комплексу.

Проведенный анализ позволяет соотнести горизонты с культурными остатками Сагайдака I, Владимировки (слои 10—7), Осокоровки (слои VI—Va) с верхним дофиновским горизонтом (по М.Ф. Векличу) и датировать их концом молого-шекснинского — началом осташковского времени (Веклич, 1982).

По характеру кремневого инвентаря в настоящее время более ранними, чем описанные комплексы, можно признать лишь Зеленый хутор II и Кулударь в Нижнем Приднестровье и Ненасытец III в Надпорожье. Все три памятника представлены сборами кремневого инвентаря на поверхности. В составленных таким образом коллекциях микроинвентарь отсутствует. Общий облик инвентаря ориньякоидный (Смирнов, 1973; Станко, 1980).

В целом описанная группа памятников может быть отнесена к заключительному этапу ранней поры позднего палеолита и синхронизирована с VIII и VII слоями Молодова V, с VI слоем Кормани и комплексами I хронологической группы позднепалеолитических памятников Молдавии (Черныш, 1965; 1977; Борзияк, 1983).

II. Следующая хронологическая группа представлена материалами таких памятников, как Анетовка I и II, Владимировка (слои 6—4) в Побужье; Зо-лотовка I, Мураловка и Ямы в Приазовье. Впоследствии с этой группой, видимо, можно будет связать ряд нестратифицированных местонахождений в Северном Причерноморье. В основу датировки второй хронологической группы положена серия радиоуглеродных дат, полученных в последние годы.

Гипсометрические отметки памятников этой группы разные — от низких террас до приводораздельных уровней. Стратиграфическое положение остается не до конца ясным. В Мураловке, Золотовке, Анетовке I и II культурый слой связан с буроватыми прослойками на глубине от 1,6 до 2 м. В Анетовке II бурая прослойка сильно размыта, но хорошо прослеживается в местах скопления. В Анетовке I нижний культурный слой залегает в основании палевых суглинков, подстилающихся лёссовыми отложениями до 4—6 м. На всех этих памятниках культурный слой перекрывается более светлыми отложениями. В Анетовке II местами выше слоя прослеживается еще одна тонкая прослойка буроватых суглинков. Культурный слой стоянки Ямы залегает над дофиновской погребенной почвой на глубине 1,6—1,8 м. Фауна этих поселений идентична: бизон, лошадь, северный и благородный олень, сайга, песец и др. (Праслов, Филиппов, 1967, с. 24; Праслов и др., 1980, с. 171; Станко и др., 1984, с. 4). Стратиграфически эти комплексы связываются с раннепричерноморским горизонтом (Веклич, 1982).

В Анетовке II бурая прослойка сильно размыта, но хорошо прослеживается в местах скопления. В Анетовке I нижний культурный слой залегает в основании палевых суглинков, подстилающихся лёссовыми отложениями до 4—6 м. На всех этих памятниках культурный слой перекрывается более светлыми отложениями. В Анетовке II местами выше слоя прослеживается еще одна тонкая прослойка буроватых суглинков. Культурный слой стоянки Ямы залегает над дофиновской погребенной почвой на глубине 1,6—1,8 м. Фауна этих поселений идентична: бизон, лошадь, северный и благородный олень, сайга, песец и др. (Праслов, Филиппов, 1967, с. 24; Праслов и др., 1980, с. 171; Станко и др., 1984, с. 4). Стратиграфически эти комплексы связываются с раннепричерноморским горизонтом (Веклич, 1982).

Археологические комплексы Анетовки I и II, Мураловки и Золотовки очень близки. В материалах Мураловки и Анетовки I представлены сагайдакско-мураловские острия, высокие скребки, резцы. Инвентарь Анетовки II более развит. Сагайдаке кие острия здесь представлены вместе с разнообразными остриями других разновидностей, высоких скребков и скребков «с носиком» значительно меньше. Комплексы Владимировки и Ям имеют другую генетическую основу.

Комплексы Владимировки и Ям имеют другую генетическую основу.

В целом вторая хронологическая группа памятников связана со временем максимального развития осташковского оледенения и с продвижением на юг носителей индустрий центральноевропейского типа и более северных обитателей Восточной Европы (Гвоздовер, Иванова, 1969; Станко, 1982).

III. С началом послеледниковья связана третья хронологическая группа памятников: Амвросиевка, Каменные балки I и II, Федоровка (слой 2), Миньевский Яр в Приазовье, Кайстрова балка IV и Осокоровка (слой Зв) в Надпорожье; серия нестратифицированных памятников в Побужье и Нижнем Под-нестровье. Памятники этого периода занимают как бы промежуточное положение 118

между второй и четвертой группами и связаны с началом перестройки природного окружения в регионе. Меняется направление культурно-исторических связей и начинается приток населения из южных регионов (Гвоздовер, 1967). В связи с усилением водостока в этот период многие памятники локализованы на высоких террасовых уровнях.

Стратиграфия памятников группы изучена недостаточно. Основной культурный слой в Амвросиевке и Каменных балках I и II залегает в разного оттенка палевых суглинках, непосредственно перекрывающихся современной почвой и подстилающихся суглинками другой окраски, основанием которых служат глины третичного периода. Фауна этих стоянок представлена бизоном (фоновый вид), лошадью, бурым медведем, северным оленем, зайцем и бараном. Культурные остатки Кайстровой балки IV и Осокоровки (слой Зв) связаны в первым лёссовым горизонтом и тяготеют больше к его основанию. Культурные слои Федоровки (слой 2) и Миньевского Яра залегают в гумусированной прослойке среднепричерноморского возраста (Кротова, 1985, с. 12).

Археологические комплексы этой группы памятников различны. Намечаются определенные связи между Каменными балками I и II, Федоровской (слой 2) и Кайстровой балкой IV, тяготеющими к более южным культурно-историческим общностям (Гвоздовер, 1967; Смирнов, 1973; Кротова, 1985). Материалы Осокоровки, Миньевского Яра, Амвросиевки ближе к более северным памятникам Восточной Европы.

IV. К этой хронологической группе памятников относятся: Большая Аккаржа, Ивашково VI, Владимировка (верхние горизонты) в Северо-Западном Причерноморье, Янисоль, Федоровка, Говоруха в Приазовье. С этим периодом, вероятнее всего, связана многочисленная группа позднепалеолитических местонахождений Северного Причерноморья, комплексы которых составлены из сборов на поверхности.

Стратиграфически материалы этих памятников залегают в верхних горизонтах делювиальных суглинков, непосредственно под современной почвой. По данным М.Ф. Веклича, Большая Аккаржа относится к последнему этапу накопления причерноморского горизонта — послеаллерёдскому времени (Григорьева, 1968, с. 5). С одним из периодов потепления позднеледниковья связывается культурный слой Говорухи. Г.Ф. Загнием определен возраст Федоровки (слой 1) — 13 тыс. лет, Янисоля — 14—13 тыс. лет (Кротова, 1985). Фауна стоянок представлена бизоном, лошадью и северным оленем.

Кремневый инвентарь этих памятников разный. В основе своей он состоит из разнообразных пластинок с притуплённым краем и микроострий, скребков на пластинах и отщепах, резцов (преимущественно бокового типа), проколок и других изделий. В Ивашково VI в подъемном материале найдены геометрические микролиты. Одно сегментов и дное орудие встречено в культурном слое.

В Ивашково VI в подъемном материале найдены геометрические микролиты. Одно сегментов и дное орудие встречено в культурном слое.

Памятники IV хронологической группы относятся ко времени постледниковья. Генезис их индустрий разный. В основе своей он восходит к индустриям предшествующего периода.

Новые данные по стратиграфии и хронологии мезолита Северного Причерноморья, в том числе и результаты радиоуглеродного датирования, в принципе не изменили существовавшую ранее периодизацию этого времени (Станко, 1982; Телепн, 1982). Заметим лишь, что новые радиоуглеродные даты поселений Гир-жево и Мирное, приведенные в таблице, следует признать несколько омоложенными.

Предложенная нами периодизация памятников позднего палеолита степного Причерноморья во многом отличается от существующих в отечественной науке. Правомерность такой хронологической схемы может быть подтверждена или опровергнута дальнейшими исследованиями.

ЛИТЕРАТУРА

Борзияк И. А. Поздний палеолит Днестровско-Карпатского региЬна (опыт систематизации) // Первобытные древности Молдавии. Кишинев: Штиинца. 1983. С. 135.

Кишинев: Штиинца. 1983. С. 135.

Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. Киев: Наук, думка, 1982. 208 с.

Гвоздовер М.Д. О культурной принадлежности позднепалеолитических памятников Нижнего Дона / / Вопр. антропологии. 1967. Вып. 27. С. 82—101.

Гвоздовер М.Д.. Иванова И. К. Палеолит // Лёсс — перигляциал — палеолит на территории Средней и Восточной Европы. М.: ВИНИТИ. 1969. С. 589—618.

Григорьева Г.В. Позднепалеолитические памятники Северо-Западного Причерноморья и Северного Приазовья: Автореф. дис. … канд. истор. наук. Л., 1968. 17 с.

Кротова A.A. Поздний палеолит Северного Донца и Приазовья: Автореф. дис. … канд. истор. наук. Киев, 1985. 17 с.

Праслов Н.Д.. Иванова М.А.. Малясова Е.С. Золотовка I — поселение охотников на зубров на Нижнем Дону // Бюл. Комис. по изуч. четвертичного периода АН СССР. 1980. N50. С. 168—175.

Праслов Н.Д., Филиппов А.К. Первая находка палеолитического искусства в южнорусских степях // Кратк. сообщ. Ин-та археол. АН СССР. 1967. Вып. 111. С. 24—30.

сообщ. Ин-та археол. АН СССР. 1967. Вып. 111. С. 24—30.

Смирнов С.В. Палеол1т Дншровського Надпор1жжя. Ки’Гв, 1973. 173 с.

Станко В.Н. Поздний палеолит и сложение мезолита в степях Северного Причерноморья // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытнообщинного строя. Киев: Наук, думка, 1980. С. 5—21.

Станко В.Н. Мирное. Проблема мезолита степей Северного Причерноморья. Киев: Наук, думка. 1982. 175 с.

Станко В.Н.. Смолянинова С.П.. Швайко Т.Н. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 1 // Северное Причерноморье. Киев: Наук, думка, 1984. С. 4—14.

Телегш Д.Я. Мезол1тични пам’ятки У краж и. КиГв: Наук, думка, 1982. 255 с.

Черныш А.П. Об абсолютном возрасте палеолитических памятников Приднестровья ;/ Стратиграфия и периодизация палеолита Восточной и Центральной Европы. М.: Наука. 1965. С. 121 — 125.

Черныш А.П. Многослойная палеолитическая стоянка Кормань IV и ее место в палеолите // Многослойная палеолитическая стоянка Кормань IV на Среднем Днестре. М.: Наука. 1977. С. 7- 71.

М.: Наука. 1977. С. 7- 71.

УДК 581.26(470.21)

Е.Ю. МЕДНИКОВА, М.Ф. ЗАГРЯНСКАЯ, Е Ю. КОТОВА, С И. ЦАРЬКОВА

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ АНАЛИЗОВ

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Задачей данной работы являлось определение возможных изменений количественного состава химических элементов почв и гумуса, вызванных жизнедеятельностью древнего человека.

Отбор почв проводился на Кольском полуострове, в районе пос. Дроздовка, на стоянках, разведанных или раскопанных экспедицией (руководитель H.H. Турина) в трех местах: на мысах Нерпичья губа, Маяк и Кривун. Таблица 1

Валовой химический состав мелкозема, % на прокаленную почву

N разреза Горизонт Глубина, см П.п.п. SiO. Fe20, AljO,

Нерпичья губа

1 (контрольный шурф) Ао 0—5 15,86 63,18 3,74 18,76

Аг 5—7 12,42 74,02 2,89 12,56

А2В 7—10 11,50 70,11 2,70 10,89

В 10—15 9,54 67,68 3.01 12,89

С 15—37 11,62 68,55 3,05 14,74

120

Палеолит – ранний, средний и поздний, происхождение человека и изобретения эпохи

4. 3

3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1302.

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1302.

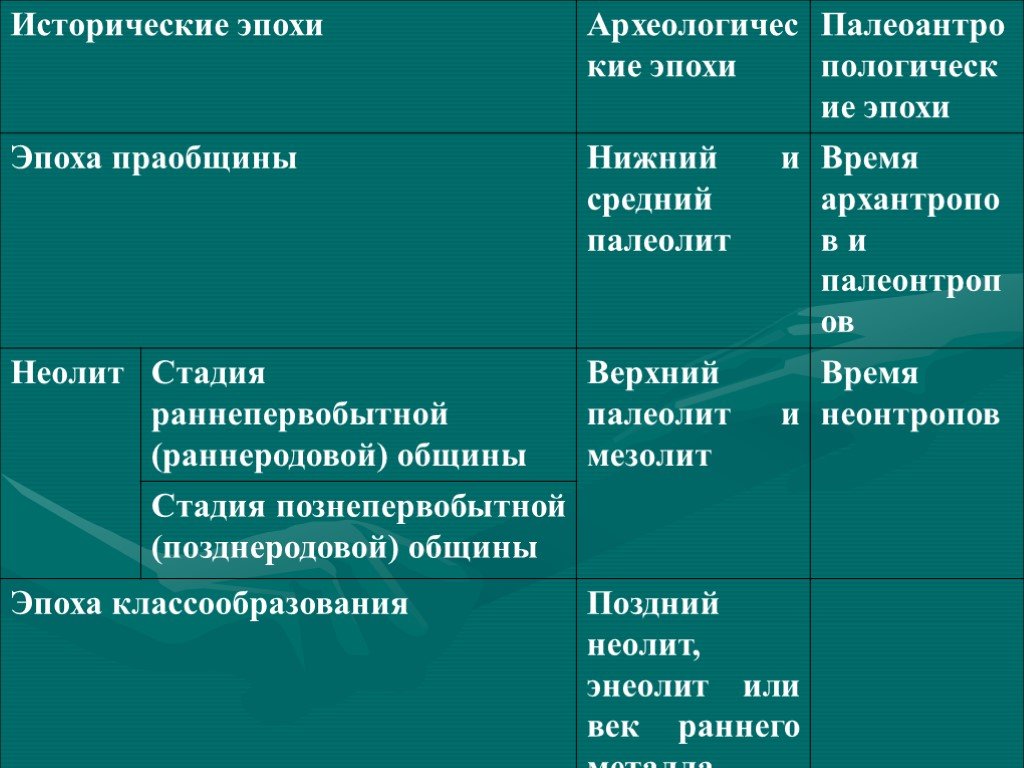

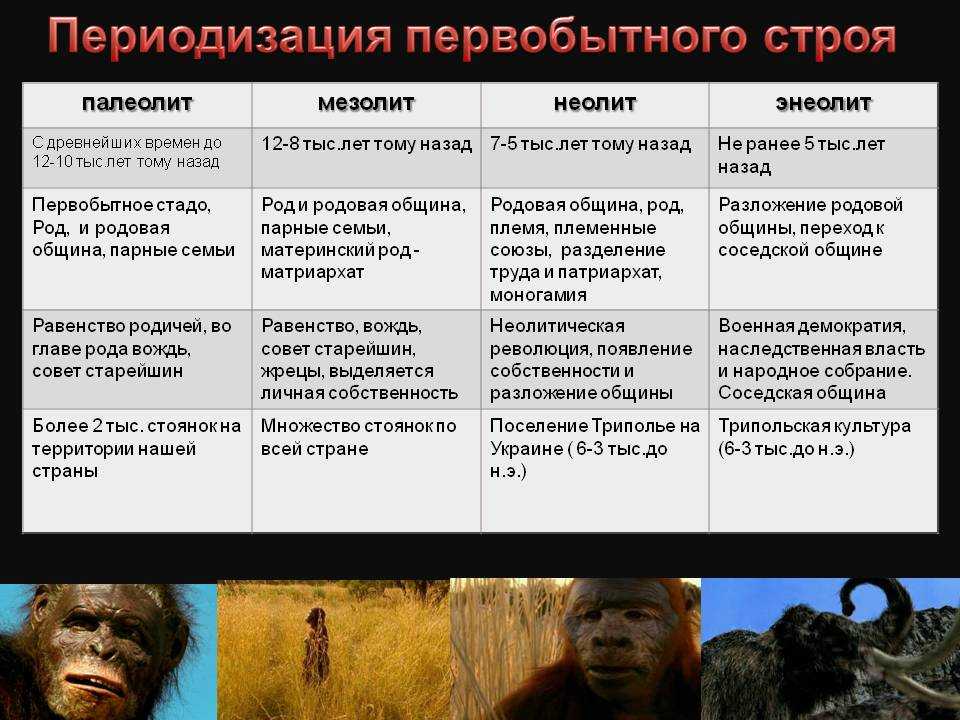

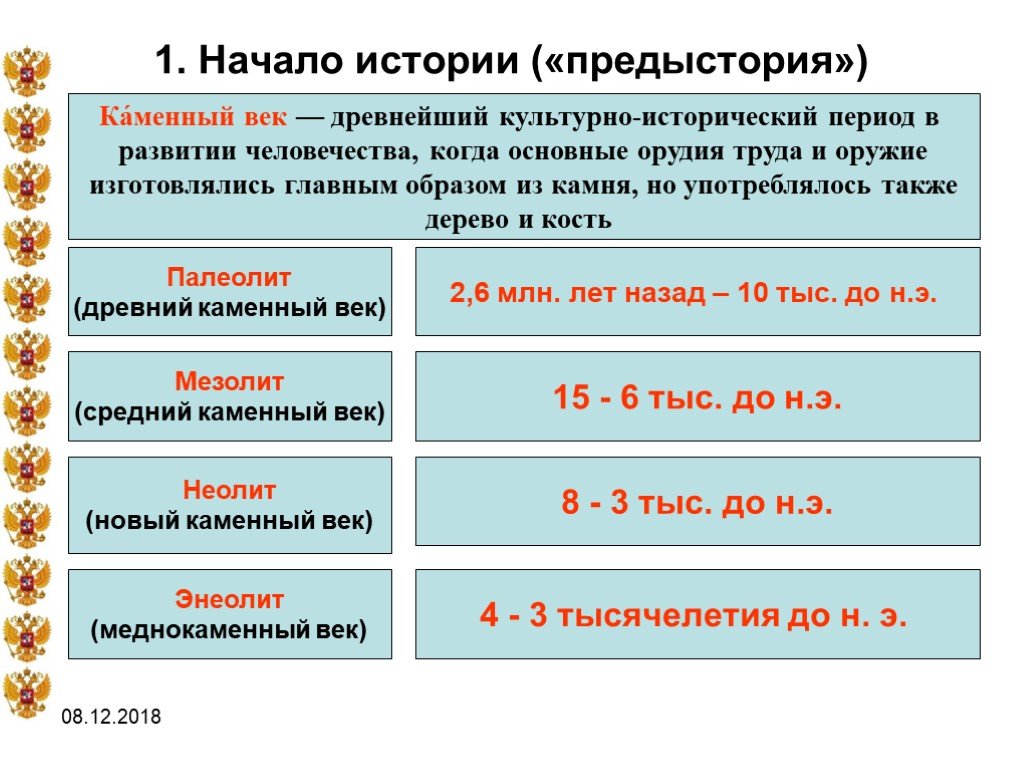

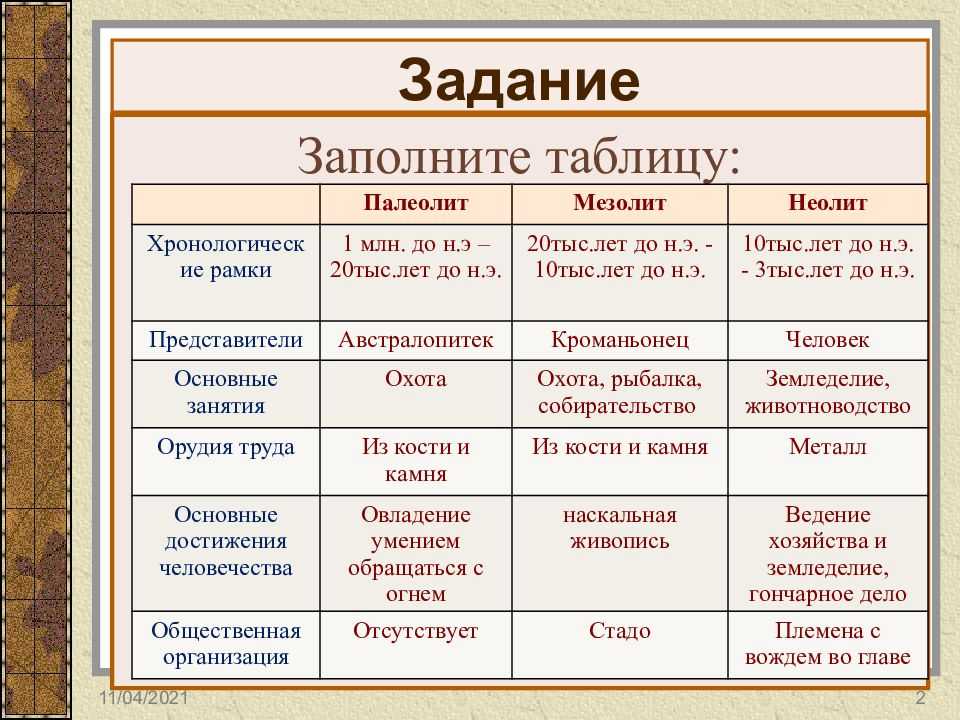

Палеолит представляет собой важнейший культурно-исторический период каменного века. Свое название он получил благодаря тому, что основным материалом для изготовления орудий труда был камень. Эпоха палеолита имела большое значение для всего человечества, поскольку в этот период произошло накопление необходимого опыта, знаний и качеств, позволивших ему развиться в современный вид.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Александровой Екатериной Валерьевной.

Опыт работы учителем истории и обществознания — 11 лет.

Характерные черты палеолита

История происхождения человека характеризуется большой временной протяженностью. Благодаря археологическим раскопкам ученым удалось установить основные этапы эволюции человека, важнейшие изобретения и проблемы, которые были характерны для каждого периода.

Палеолит представляет собой важный исторический период, во время которого происходило становление человека, формирование первобытного общества.

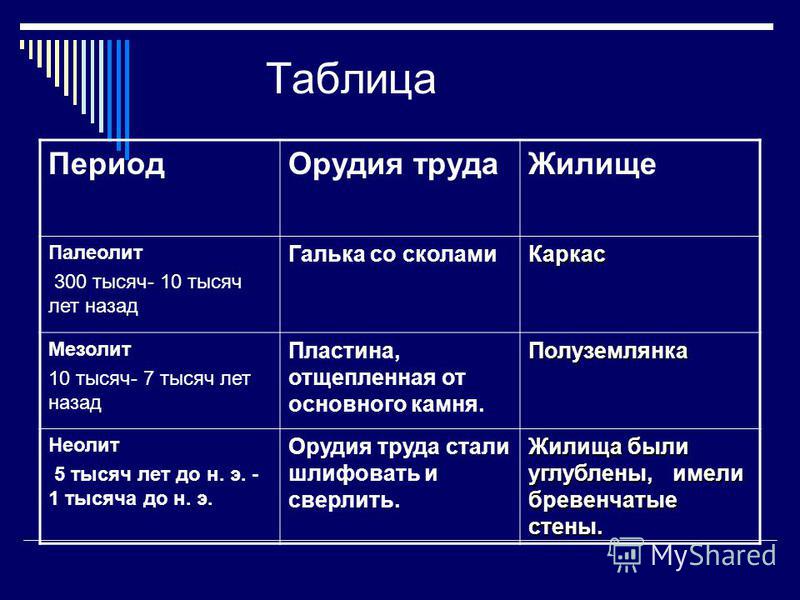

В эпоху палеолита природно-климатические условия, животный и растительный мир существенно отличались от современных. Люди жили небольшими сообществами, используя для своих бытовых нужды каменные орудия. В тот период они еще не могли шлифовать камень и использовать другие твердые породы, однако научились применять в своих целях дерево, кожу, кости.

Рис. 1. Каменные орудия труда.Для всей эпохи характерно присваивающее хозяйство: первобытные люди обеспечивали себе пропитание за счет собирательства и охоты. Скотоводство и земледелие еще не были известны, а рыболовство только начинало развиваться. Важнейшим достижением человека в эпоху палеолита стало появление речи.

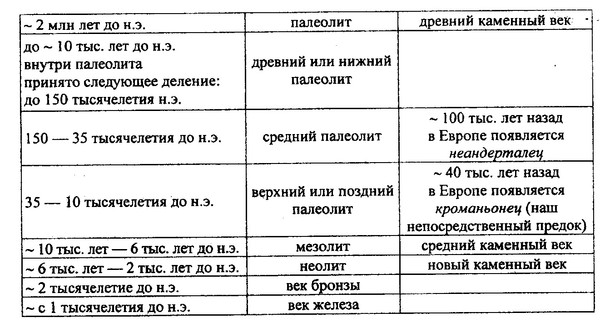

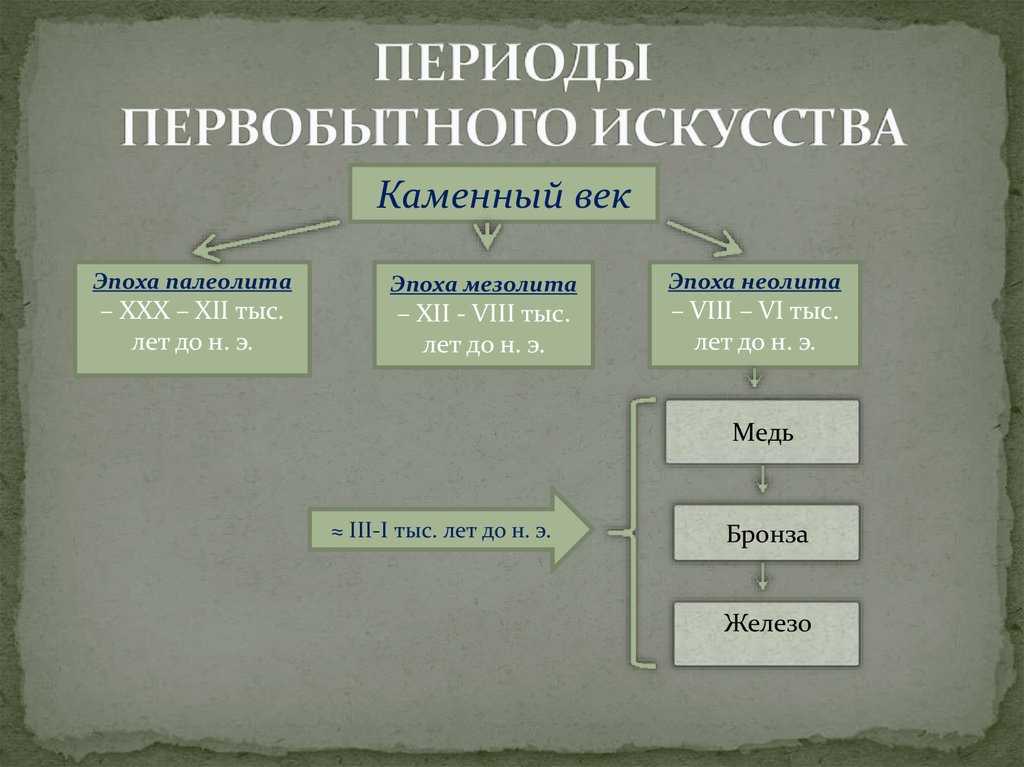

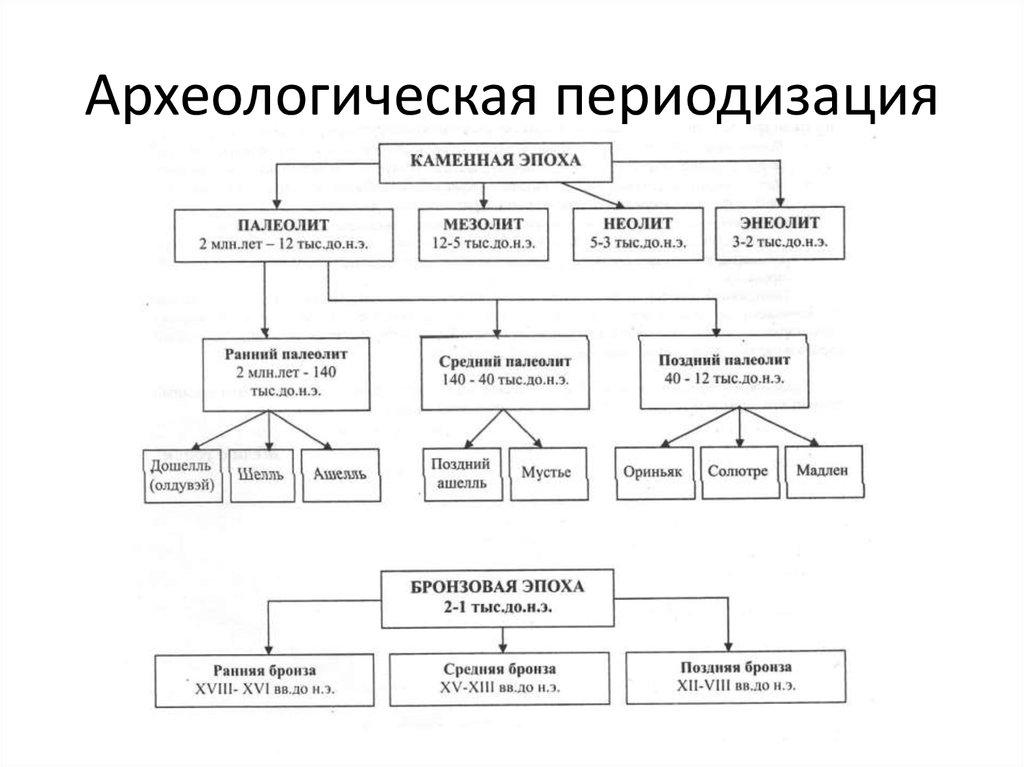

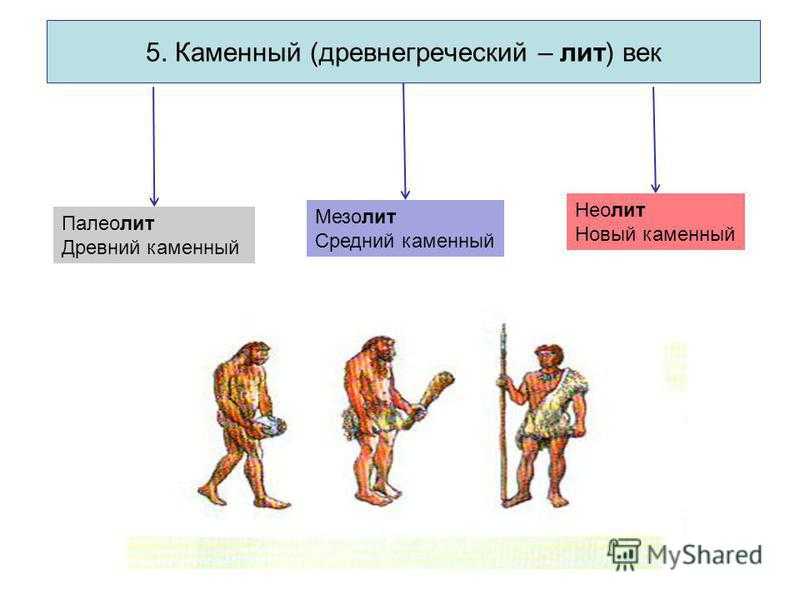

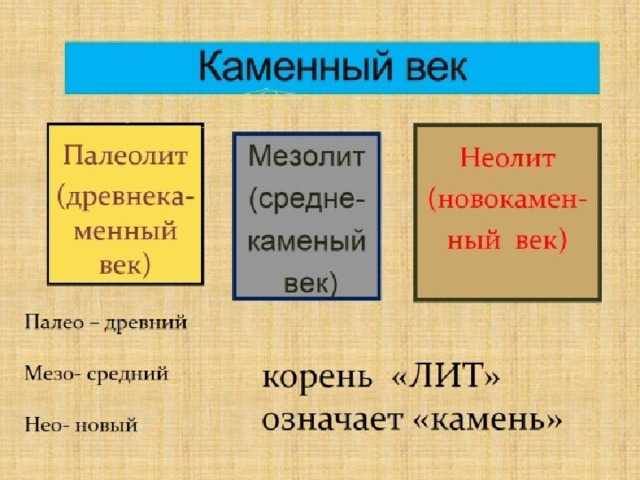

Палеолит – самый продолжительный этап каменного века, который для большего удобства был разделен учеными на три основные эпохи:

- нижний (ранний) палеолит;

- средний палеолит;

- верхний (поздний) палеолит.

Все эпохи палеолита существенно различаются между собой по способам изготовления орудий труда и оружия, их формам, по антропологическим характеристикам.

Ранний палеолит

Это начальная и самая длительная эпоха палеолита, которая характеризуется появлением первого обезьяноподобного человека – архантропа (австралопитек). Он отличался невысоким ростом, скошенным подбородком и четко выраженными надбровными дугами.

К важнейшим достижениям данного периода относят:

- начало использования самодельных каменных орудий;

- использование огня – архантроп уже мог поддерживать огонь, но добывать его еще не научился.

Средний палеолит

На протяжении всего среднего палеолита происходило постепенное развитие и усовершенствование способностей человека прямоходящего. В ходе эволюции появился новый вид – неандерталец, чей объем мозга был уже гораздо ближе современному человеку. Также он отличался массивным телосложением и высоким ростом.

Рис. 2. Неандерталец.Средний палеолит – это эпоха выживания, поскольку жизнь первобытных людей протекала на фоне крайне суровых климатических условий, в ледниковый период.

Для эпохи среднего палеолита характерны следующие черты:

- самостоятельное добывание огня путем его высекания;

- появление новых видов орудий: ножей, копий, наконечников для стрел, скребков;

- совершенствование социальной организации – люди объединяются в большие группы, заботятся о стариках;

- зарождение первобытного искусства – появление самых первых наскальных рисунков.

Поздний палеолит

Данный период ознаменовался появлением кроманьонца – древнего человека, который внешне имел много общего с современным человеком. У него был высокий лоб, хорошо выраженный подбородок, развитая мелкая моторика рук.

К основным достижениям позднего палеолита относят:

- изготовление примитивных лодок;

- плетение корзин из ивовых прутьев;

- изготовление костяных игл, с помощью которых сшивали одежду;

- активное развитие искусства: наскальная живопись, изготовление примитивных фигурок из костей и бивней мамонта;

- одомашнивание диких животных, первой из которых стала собака;

- определение времени по лунному и солнечному календарям;

- замена первобытного общества на родовую общину;

- изготовление глиняной посуды.

На территории России стоянки первобытных людей эпохи палеолита были найдены в населенных пунктах Сунгирь, Костенки, Карачарово, и некоторых других. Ценные археологические находки помогли ученым восстановить образ жизни, особенности ведения хозяйства далеких предков.

Первобытная история берет свое начало в каменном веке, на смену которому пришел бронзовый, а затем – железный век. Данные этапы развития человечества имели большое значение, поскольку предопределили формирование современного общества.

Таблица веков

Период | Даты |

Каменный век · палеолит · мезолит · неолит | 40-4 тыс. лет до н. э. · 40-12 тыс. лет до н. э. · 12-8 тыс. лет до н. э. · 8-4 тыс. лет до н. э. |

| Бронзовый век | 3-2 тыс. лет до н. э. |

Железный век | 1 тыс. |

Что мы узнали?

При изучении темы «Палеолит» мы узнали, какой период времени заняла эпоха палеолита, на какие периоды она была поделена. Мы познакомились с характеристикой периодов, выяснили, как в годы палеолита происходило развитие человека, каковы были его важнейшие достижения.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Оценка доклада

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1302.

А какая ваша оценка?

Палеолитический период | Определение, даты и факты

Венера Виллендорфская

Все медиа

- Контекст:

- Каменный век

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что такое период палеолита?

Период палеолита — древний культурный этап технологического развития человечества, характеризующийся созданием и использованием рудиментарных каменных орудий труда. К ним относятся простые инструменты из гальки (скала, сформированная путем удара по другому камню для производства инструментов с зазубренным гребнем, который служил рубящим лезвием), ручные тесла (инструменты, сформированные из каменного блока для создания закругленного обуха и прямой прямой с одинарной фаской). или изогнутая режущая кромка), скребки для камня, скалыватели и наконечники. Такие орудия делались также из кости и дерева. Для эпохи палеолита также характерно изготовление мелкой скульптуры (например, резные каменные статуэтки женщин, глиняные фигурки животных и др. изделия из кости и слоновой кости), росписей, резных рисунков и рельефов на стенах пещер.

К ним относятся простые инструменты из гальки (скала, сформированная путем удара по другому камню для производства инструментов с зазубренным гребнем, который служил рубящим лезвием), ручные тесла (инструменты, сформированные из каменного блока для создания закругленного обуха и прямой прямой с одинарной фаской). или изогнутая режущая кромка), скребки для камня, скалыватели и наконечники. Такие орудия делались также из кости и дерева. Для эпохи палеолита также характерно изготовление мелкой скульптуры (например, резные каменные статуэтки женщин, глиняные фигурки животных и др. изделия из кости и слоновой кости), росписей, резных рисунков и рельефов на стенах пещер.

инструмент

Узнайте больше о разработке инструментов из первых рук.Когда начался палеолит?

Начало периода палеолита традиционно совпадало с первым свидетельством создания и использования инструментов Homo примерно 2,58 миллиона лет назад, в начале эпохи плейстоцена (от 2,58 миллиона до 11 700 лет назад). Однако в 2015 году исследователи, проводившие раскопки в высохшем русле реки недалеко от кенийского озера Туркана, обнаружили примитивные каменные орудия, встроенные в скалы возрастом 3,3 миллиона лет назад — серединой эпохи плиоцена (примерно от 5,3 до 2,58 миллиона лет назад). Эти инструменты предшествуют самым старым подтвержденным образцам Homo

Однако в 2015 году исследователи, проводившие раскопки в высохшем русле реки недалеко от кенийского озера Туркана, обнаружили примитивные каменные орудия, встроенные в скалы возрастом 3,3 миллиона лет назад — серединой эпохи плиоцена (примерно от 5,3 до 2,58 миллиона лет назад). Эти инструменты предшествуют самым старым подтвержденным образцам Homo

Останки озера Туркана

Узнайте больше о находках на озере Туркана.Австралопитек

Узнайте больше о Австралопитек .Когда закончился палеолит?

Период палеолита закончился, когда начался период неолита. Однако эта точка перехода вызывает много споров, поскольку разные части мира достигли стадии неолита в разное время. Обычно считается, что это произошло где-то около 10 000 лет до нашей эры. За это время люди научились выращивать урожай и содержать домашний скот и, таким образом, больше не зависели от охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений. Эти культуры изготавливали более полезные каменные орудия, шлифуя и полируя более твердые породы, а не просто измельчая более мягкие до желаемой формы. Выращивание злаков позволяло людям селиться на одном месте, строить постоянные жилища и обустраивать деревни, а освобождение от кочевничества и охотничье-собирательского хозяйства давало время для занятий специализированными ремеслами.

За это время люди научились выращивать урожай и содержать домашний скот и, таким образом, больше не зависели от охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений. Эти культуры изготавливали более полезные каменные орудия, шлифуя и полируя более твердые породы, а не просто измельчая более мягкие до желаемой формы. Выращивание злаков позволяло людям селиться на одном месте, строить постоянные жилища и обустраивать деревни, а освобождение от кочевничества и охотничье-собирательского хозяйства давало время для занятий специализированными ремеслами.

Неолит

Узнайте больше о периоде неолита.одомашнивание

Узнайте больше об одомашнивании растений и животных.Достигли ли более одного вида палеолитического уровня развития?

По крайней мере три вида в пределах рода Homo достигли палеолитического уровня развития. Существует множество свидетельств того, что вид H. erectus (который, вероятно, возник в Африке и существовал от 1,9 миллиона до примерно 200 000 лет назад), H. neanderthalensis (то есть неандертальцы, населявшие Евразию от 200 000 до 24 000 лет назад) и

neanderthalensis (то есть неандертальцы, населявшие Евразию от 200 000 до 24 000 лет назад) и

Homo

Подробнее о роде Homo .Неандерталец

Узнайте больше о неандертальцах.Палеолитический период , также пишется как Палеолитический период , также называемый Старый каменный век , древняя культурная стадия или уровень человеческого развития, характеризующийся использованием рудиментарных каменных орудий с щербинами. ( См. также Каменный век.)

Начало периода палеолита традиционно совпадало с первым свидетельством изготовления и использования инструментов Homo около 2,58 миллиона лет назад, в начале эпохи плейстоцена (примерно от 2,58 миллиона до 11 700 лет назад). Однако в 2015 году исследователи, проводившие раскопки в высохшем русле реки недалеко от кенийского озера Туркана, обнаружили примитивные каменные орудия, встроенные в скалы возрастом 3,3 миллиона лет назад — серединой эпохи плиоцена (примерно от 5,3 до 2,58 миллиона лет назад). Эти инструменты старше самых старых подтвержденных образцов Homo почти на 1 миллион лет, что повышает вероятность того, что изготовление инструментов зародилось в Australopithecus или его современников, и что время начала этой культурной стадии должно быть пересмотрено.

Однако в 2015 году исследователи, проводившие раскопки в высохшем русле реки недалеко от кенийского озера Туркана, обнаружили примитивные каменные орудия, встроенные в скалы возрастом 3,3 миллиона лет назад — серединой эпохи плиоцена (примерно от 5,3 до 2,58 миллиона лет назад). Эти инструменты старше самых старых подтвержденных образцов Homo почти на 1 миллион лет, что повышает вероятность того, что изготовление инструментов зародилось в Australopithecus или его современников, и что время начала этой культурной стадии должно быть пересмотрено.

Сравните Homo habilis , H. erectus , H. neanderthalensis и H. sapiens , чтобы определить первый вид человека

Посмотреть все видео к этой статье Период палеолита часто делится на три части: Нижний, средний и верхний. Однако антропологи сопротивляются установлению жестких временных границ для каждого подразделения и стадий внутри него, поскольку технологии, свойственные разным отраслям, возникли в разное время в разных регионах. Кроме того, существует некоторый уровень совпадения между этапами и подразделениями, потому что для распространения новых технологий требовалось время, что создало обстоятельства, при которых некоторые группы людей получили доступ к более высоким уровням технологий раньше, чем их современники. Нижний палеолит традиционно делится на олдованскую стадию (от 2,6 до 1 млн лет назад), когда появились галечные (рубящие) орудия, и ашельскую стадию (от 1,7–1,5 млн лет назад до примерно 250 000–200 000 лет назад). ), в котором появились более сложные ручные топоры и инструменты для колки. С открытием инструментов, раскопанных на озере Туркана, некоторые антропологи предложили добавить третий этап, ломеквийский этап, чтобы учесть 700 000 лет раннего ковки и других инструментов для скалывания камней, которые предшествовали олдованскому этапу. Средний палеолит, для которого характерны отщепные орудия и широкое использование огня, длился примерно от 250 000 до 30 000 лет назад. Верхний палеолит, когда появились более сложные инструменты, длился примерно от 50 000–40 000 лет назад до примерно 10 000 лет назад.

Кроме того, существует некоторый уровень совпадения между этапами и подразделениями, потому что для распространения новых технологий требовалось время, что создало обстоятельства, при которых некоторые группы людей получили доступ к более высоким уровням технологий раньше, чем их современники. Нижний палеолит традиционно делится на олдованскую стадию (от 2,6 до 1 млн лет назад), когда появились галечные (рубящие) орудия, и ашельскую стадию (от 1,7–1,5 млн лет назад до примерно 250 000–200 000 лет назад). ), в котором появились более сложные ручные топоры и инструменты для колки. С открытием инструментов, раскопанных на озере Туркана, некоторые антропологи предложили добавить третий этап, ломеквийский этап, чтобы учесть 700 000 лет раннего ковки и других инструментов для скалывания камней, которые предшествовали олдованскому этапу. Средний палеолит, для которого характерны отщепные орудия и широкое использование огня, длился примерно от 250 000 до 30 000 лет назад. Верхний палеолит, когда появились более сложные инструменты, длился примерно от 50 000–40 000 лет назад до примерно 10 000 лет назад.

На стоянках, относящихся к периоду нижнего палеолита, были найдены простые орудия из гальки вместе с останками того, что могло быть одним из самых ранних предков человека. Несколько более сложная нижнепалеолитическая традиция, известная как производство режущих инструментов Чоппера, широко распространена в Восточном полушарии, и считается, что она была делом рук вида гоминидов под названием Homo erectus . Считается, что H. erectus , вероятно, изготавливал орудия из дерева и кости, хотя таких ископаемых орудий пока не обнаружено, а также из камня.

Около 700 000 лет назад появился новый инструмент нижнего палеолита — ручной топор. Самые ранние европейские ручные топоры относятся к аббевильской промышленности, развившейся на севере Франции в долине реки Сомма; более поздняя, более утонченная традиция ручного топора наблюдается в ашельской промышленности, свидетельства которой были обнаружены в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Некоторые из самых ранних известных ручных топоров были найдены в Олдувайском ущелье (Танзания) вместе с останками H. erectus. Наряду с традицией ручного топора развивалась отчетливая и очень разнообразная индустрия каменных орудий, основанная на каменных отщепах: специальные инструменты изготавливались из обработанных (тщательно обработанных) кремневых отщепов. В Европе клактонская промышленность является одним из примеров флейк-традиции. Ранние отщепные индустрии, вероятно, способствовали развитию среднепалеолитических отщепных орудий мустьерской индустрии, связанной с останками неандертальцев. Другие предметы, относящиеся к среднему палеолиту, представляют собой бусы из ракушек, найденные как в Северной, так и в Южной Африке. В Тафоральте, Марокко, бусины были датированы примерно 82 000 лет назад, а другие, более молодые экземпляры были обнаружены в пещере Бломбос в заповеднике Бломбосфонтейн на южном побережье Южной Африки. Эксперты определили, что следы износа, по-видимому, указывают на то, что некоторые из этих раковин были подвешены, некоторые были выгравированы, а экземпляры из обоих мест были покрыты красной охрой.

erectus. Наряду с традицией ручного топора развивалась отчетливая и очень разнообразная индустрия каменных орудий, основанная на каменных отщепах: специальные инструменты изготавливались из обработанных (тщательно обработанных) кремневых отщепов. В Европе клактонская промышленность является одним из примеров флейк-традиции. Ранние отщепные индустрии, вероятно, способствовали развитию среднепалеолитических отщепных орудий мустьерской индустрии, связанной с останками неандертальцев. Другие предметы, относящиеся к среднему палеолиту, представляют собой бусы из ракушек, найденные как в Северной, так и в Южной Африке. В Тафоральте, Марокко, бусины были датированы примерно 82 000 лет назад, а другие, более молодые экземпляры были обнаружены в пещере Бломбос в заповеднике Бломбосфонтейн на южном побережье Южной Африки. Эксперты определили, что следы износа, по-видимому, указывают на то, что некоторые из этих раковин были подвешены, некоторые были выгравированы, а экземпляры из обоих мест были покрыты красной охрой.

Период верхнего палеолита характеризовался появлением региональных индустрий каменных орудий, таких как перигордская, ориньякская, солютрейская и мадленская эпохи в Европе, а также других локализованных индустрий Старого Света и древнейших известных культур Нового Света. В основном связанные с ископаемыми остатками таких анатомически современных людей, как кроманьонцы, верхнепалеолитические индустрии демонстрируют большую сложность, специализацию и разнообразие типов инструментов, например, сделанных из кости, слоновой кости и рогов, а также появление характерных региональных художественных традиции, связанные с живописью, скульптурой и музыкальными инструментами.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

3.4: Эпоха мезолита и неолита

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 86050

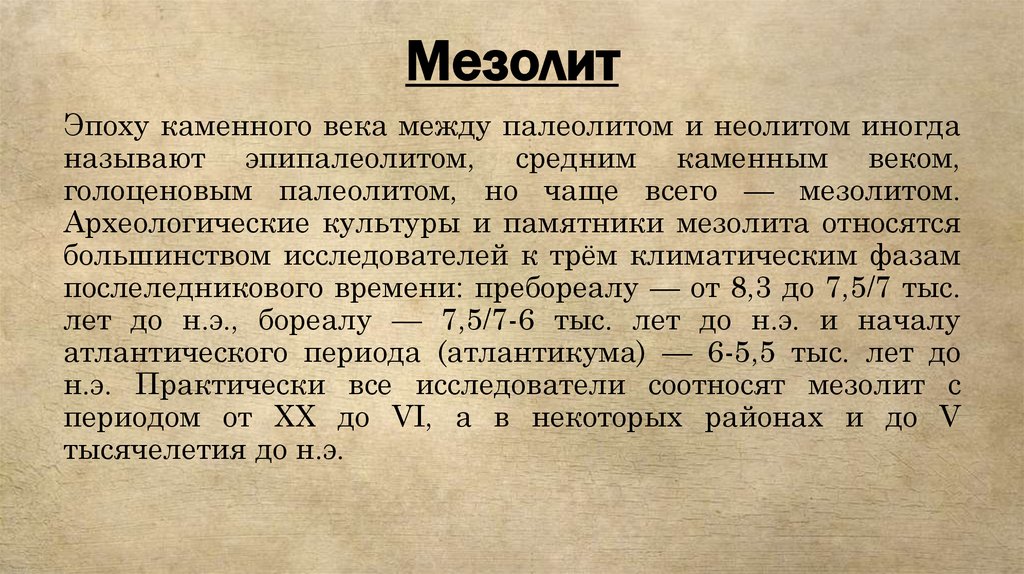

Эпоха мезолита

Период мезолита, или средний каменный век, — археологический термин, описывающий определенные культуры, находящиеся между периодами палеолита и неолита. Хотя даты начала и окончания периода мезолита различаются в зависимости от географического региона, он датируется примерно от 10 000 до 8 000 г. до н.э.

Хотя даты начала и окончания периода мезолита различаются в зависимости от географического региона, он датируется примерно от 10 000 до 8 000 г. до н.э.

Палеолит был эпохой исключительно охоты и собирательства, но ближе к мезолиту развитие сельского хозяйства способствовало возникновению постоянных поселений. Поздний неолит отличается одомашниванием растений и животных. Некоторые люди эпохи мезолита продолжали интенсивную охоту, в то время как другие практиковали начальные этапы одомашнивания. Некоторые мезолитические поселения представляли собой деревни из хижин, другие были окружены крепостными стенами. (6)

Эпоха неолита

Рисунок 1-7. Набор артефактов эпохи неолита Майкла Гринхала находится под лицензией CC BY-SA 2.5

Термин «неолит» или «новый каменный век» чаще всего используется в связи с сельским хозяйством. , то есть время, когда были введены выращивание злаков и приручение животных. Поскольку земледелие развивалось в разное время в разных регионах мира, единой даты начала неолита не существует. На Ближнем Востоке сельское хозяйство было развито около 9000 г. до н.э., в Юго-Восточной Европе около 7000 г. до н.э., а затем и в других регионах. Даже в пределах одного региона сельское хозяйство развивалось в разное время. Например, сельское хозяйство впервые появилось в Юго-Восточной Европе около 7000 г. до н.э., в Центральной Европе около 5500 г. до н.э. и в Северной Европе около 4000 г. до н.э. В Восточной Азии неолит длится с 6000 по 2000 год до нашей эры.

На Ближнем Востоке сельское хозяйство было развито около 9000 г. до н.э., в Юго-Восточной Европе около 7000 г. до н.э., а затем и в других регионах. Даже в пределах одного региона сельское хозяйство развивалось в разное время. Например, сельское хозяйство впервые появилось в Юго-Восточной Европе около 7000 г. до н.э., в Центральной Европе около 5500 г. до н.э. и в Северной Европе около 4000 г. до н.э. В Восточной Азии неолит длится с 6000 по 2000 год до нашей эры.

Керамика — еще один элемент, делающий датировку эпохи неолита проблематичной. В некоторых регионах появление гончарных изделий считается символом неолита, но такое представление делает термин «неолит» еще более двусмысленным, поскольку употребление гончарных изделий не всегда происходит после земледелия: в Японии гончарные изделия появляются раньше земледелия, в то время как в Сельское хозяйство Ближнего Востока предшествует производству гончарных изделий.

Все эти факторы делают отправную точку неолита несколько размытой. Следует помнить, что происхождение этого термина связано с классификационной системой конца 90–148-го 90–149-го века нашей эры, и мы должны помнить о ее ограничениях. (6)

Следует помнить, что происхождение этого термина связано с классификационной системой конца 90–148-го 90–149-го века нашей эры, и мы должны помнить о ее ограничениях. (6)

Революция?

Чтобы отразить глубокое влияние, которое сельское хозяйство оказало на человеческое население, австралийский археолог по имени Гордон Чайлд популяризировал термин «неолитическая революция» в 1940-х годах нашей эры. Однако сегодня считается, что влияние сельскохозяйственных инноваций в прошлом было преувеличено: развитие неолитической культуры, похоже, было постепенным, а не внезапным изменением. Более того, археологические данные показали, что до того, как появилось земледелие, обычно существовал период полукочевой жизни, когда доземледельческие общества могли иметь сеть стоянок и жить в разных местах в зависимости от того, как ресурсы реагируют на сезонные колебания. Иногда один из этих кемпингов может быть использован в качестве базового лагеря; группа может проводить там большую часть времени в течение года, эксплуатируя местные ресурсы, в том числе дикорастущие растения: это шаг ближе к сельскому хозяйству. Сельское хозяйство и собирательство не являются полностью несовместимыми способами жизни. Это означает, что группа могла заниматься охотой и собирательством часть года, а в остальное время заниматься сельским хозяйством, возможно, в небольших масштабах. Археологические данные свидетельствуют о том, что переход к сельскому хозяйству является не революцией, а результатом небольших и постепенных изменений.

Сельское хозяйство и собирательство не являются полностью несовместимыми способами жизни. Это означает, что группа могла заниматься охотой и собирательством часть года, а в остальное время заниматься сельским хозяйством, возможно, в небольших масштабах. Археологические данные свидетельствуют о том, что переход к сельскому хозяйству является не революцией, а результатом небольших и постепенных изменений.

Сельское хозяйство развивалось независимо в нескольких регионах. С момента своего возникновения доминирующей моделью в этих отдельных регионах является распространение сельскохозяйственной экономики и сокращение охоты и собирательства до такой степени, что сегодня охотничья экономика сохраняется только в маргинальных районах, где земледелие невозможно, например, в замерзших арктических регионах. густые леса или засушливые пустыни.

Сельское хозяйство внесло серьезные изменения, повлиявшие на то, как было организовано человеческое общество и как оно использовало землю, включая вырубку леса, корнеплоды и выращивание зерновых, которые можно хранить в течение длительного периода времени, наряду с развитием новых технологий для земледелия и скотоводства, таких как плуги, ирригационные системы и т. д. Более интенсивное сельское хозяйство предполагает наличие большего количества пищи для большего числа людей, большего количества деревень и движение к более сложной социальной и политической организации. По мере увеличения плотности населения деревень они постепенно превращаются в города и, наконец, в города. (7)

д. Более интенсивное сельское хозяйство предполагает наличие большего количества пищи для большего числа людей, большего количества деревень и движение к более сложной социальной и политической организации. По мере увеличения плотности населения деревень они постепенно превращаются в города и, наконец, в города. (7)

Изменения в эпоху неолита

Приняв оседлый образ жизни, неолитические группы усилили свое осознание территориальности. В период 9600–6900 гг. До н.э. на Ближнем Востоке также произошли новшества в наконечниках стрел, но никаких важных изменений в отношении животных, на которых охотились, обнаружено не было. Однако были найдены человеческие скелеты с врезанными в них наконечниками стрел, а также некоторые поселения, такие как Иерихон, были примерно в это время окружены массивной стеной и рвом. Представляется, что свидетельством этого периода являются свидетельства межобщинных конфликтов, недалеких от организованной войны. Были также дополнительные инновации в производстве каменных орудий, которые получили широкое распространение и были приняты многими группами в отдаленных местах, что свидетельствует о существовании важных сетей обмена и культурного взаимодействия.

Жизнь в постоянных поселениях принесла новые способы социальной организации. По мере того, как стратегии существования неолитических сообществ становились более эффективными, население различных поселений увеличивалось. Из антропологических работ мы знаем, что чем больше группа, тем менее эгалитарным и более иерархичным становится общество. Те члены сообщества, которые занимались управлением и распределением продовольственных ресурсов, повысили свою социальную значимость. Археологические данные показали, что в период раннего неолита в домах не было индивидуальных складских помещений: хранение и деятельность, связанная с приготовлением пищи для хранения, осуществлялась на уровне деревни. На территории Джарф-эль-Ахмара на севере Сирии есть большое подземное сооружение, которое использовалось как коммунальное хранилище. Это сооружение находится в центре домовладений, и есть также свидетельства того, что в нем совершались несколько ритуалов.

В другом месте на севере Сирии под названием Телль-Абу-Хурейра представлены свидетельства перехода от собирательства к земледелию: это был постепенный процесс, который занял несколько столетий. Первые жители этого места охотились на газелей, ослов и диких быков. Затем мы видим признаки изменения: потребление газелей снизилось, а количество потребления овец (диких в начале и домашних в конце) увеличилось. Овцеводство превратилось в основной источник мяса, а охота на газелей стала второстепенным занятием. Человеческие останки показывают увеличение износа зубов у всех взрослых, что отражает важность молотых злаков в рационе. Интересно, что с появлением гончарного дела скорость стирания зубов снизилась, но увеличилась частота плохих зубов, что говорит о том, что выпечка из муки каменного помола в значительной степени была заменена такими блюдами, как каша и каша, которые варили в горшках. (7)

Первые жители этого места охотились на газелей, ослов и диких быков. Затем мы видим признаки изменения: потребление газелей снизилось, а количество потребления овец (диких в начале и домашних в конце) увеличилось. Овцеводство превратилось в основной источник мяса, а охота на газелей стала второстепенным занятием. Человеческие останки показывают увеличение износа зубов у всех взрослых, что отражает важность молотых злаков в рационе. Интересно, что с появлением гончарного дела скорость стирания зубов снизилась, но увеличилась частота плохих зубов, что говорит о том, что выпечка из муки каменного помола в значительной степени была заменена такими блюдами, как каша и каша, которые варили в горшках. (7)

Эйвбери, одно из самых известных доисторических мест в Соединенном Королевстве, содержит самый большой каменный круг в Европе. Расположенный в том же округе, что и Стоунхендж, Эйвбери находится к северу от более известного места. Построенный за несколько сотен лет в третьем тысячелетии до нашей эры, памятник состоит из большого хенджа с большим внешним каменным кругом и двумя отдельными меньшими каменными кругами, расположенными внутри центра памятника. Его первоначальная цель неизвестна, хотя археологи полагают, что он, вероятно, использовался для ритуала или церемонии . Памятник Эйвбери был частью более крупного доисторического ландшафта, включающего несколько более старых памятников.

Его первоначальная цель неизвестна, хотя археологи полагают, что он, вероятно, использовался для ритуала или церемонии . Памятник Эйвбери был частью более крупного доисторического ландшафта, включающего несколько более старых памятников.

Хронология строительства Эйвбери неясна. Он не был задуман как единый памятник, а стал результатом различных проектов, предпринятых в разное время в поздней доисторической эпохе. Эксперты датируют строительство центральной бухты 3000 г. до н.э., внутреннего каменного круга — 2900 г. до н.э., внешнего круга и хенджа — 2600 г. до н.э., а проспектов — 2400 г. до н.э. Строительство Эйвбери и Стоунхенджа указывает на то, что к 4000–3500 годам до нашей эры в этом регионе Англии развилась стабильная аграрная экономика. (8)

Культура неолита

Общества эпохи неолита производили статуи женщин и животных, гравюры и изысканные керамические украшения. Однако в Западной Европе этот период лучше всего представлен мегалитическими (большими каменными) памятниками и переходными гробницами, найденными от Мальты до Португалии, через Францию и Германию и через южную Англию до большей части Уэльса и Ирландии. (8)

(8)

Стоунхендж

Рисунок 1-8: Надземная схема Стоунхенджа Нарисовано en:User:Adamsan под лицензией CC BY-SA 3.0

Пожалуй, самым известным мегалитическим хенджем является Стоунхендж, расположенный на равнине Солсбери в графстве Уилтшир на юге центральной Англии. Археологи считают, что он был построен с 3000 г. до н.э. по 2000 г. до н.э. Окружающий круглый земляной вал и ров, которые составляют самую раннюю фазу памятника, датируются примерно 3100 годом до нашей эры. Радиоуглеродное датирование предполагает, что первые голубые камни во внутреннем кольце Стоунхенджа были подняты между 2400 и 2200 годами до нашей эры, хотя они могли быть на этом месте уже в 3000 году до нашей эры.

Хотя на этом месте были найдены человеческие останки, археологи не уверены, служило ли это место похоронным, ритуальным или и тем и другим целям. Его выравнивание с восходом летнего солнцестояния и закатом зимнего солнцестояния дает возможность того, что это место служило рудиментарным астрономическим календарем, чтобы помочь ранним аграрным обществам приспособиться к приближающемуся вегетационному сезону и сбору урожая.

Рисунок 1-9: Стоунхендж, Уилтшир, Англия Диего Дельсо по лицензии CC BY-SA 4.0

Даже самые маленькие голубые камни весят несколько тонн каждый. Эти камни, названные так потому, что во влажном состоянии они кажутся голубыми, были добыты примерно в 150 милях от нас в горах Преселли на юго-западе Уэльса. Еще более впечатляет то, что добыча и транспортировка камней происходили без помощи колеса, что требовало сложного метода транспортировки и строительства с использованием срубленных деревьев и земляных насыпей. Более крупные камни Сарсена, образующие кольцо из столбов и перемычек, и отдельно стоящие трилитоны были добыты примерно в 25 милях к северу от Солсберийской равнины, что требовало той же транспортной системы из срубленных деревьев и земляных насыпей. (8)

Эйвбери

Рисунок 1-10: Петли Avebury от Diliff находятся под лицензией CC BY-SA 3.0 камеры, покрытые землей или камнем. Мегалиты обычно использовались при строительстве проходных гробниц и обычно относятся к эпохе неолита. Распространенной планировкой является крестообразная проходная могила, характеризующаяся крестообразным строением.

Распространенной планировкой является крестообразная проходная могила, характеризующаяся крестообразным строением.

Рисунок 1-11: Памятник Ньюгрейндж, Ирландия, компания Popsracer, лицензия CC BY-SA 3.0

Памятник Ньюгрейндж представляет собой большую насыпь, построенную из чередующихся слоев земли и камней, покрытую растущей травой и усеянную по окружности плоскими белыми кварцевыми камнями. Курган покрывает 4500 квадратных метров земли. Внутри проход тянется через структуру, заканчивающуюся тремя небольшими камерами.

Ньюгрейндж содержит различные образцы абстрактного искусства эпохи неолита, вырезанные на скалах. Они разделены на 10 категорий, состоящих из криволинейных форм, таких как круги, спирали, дуги, змеевидные формы и точки в кругах, а также прямолинейных примеров, таких как шевроны, ромбы, радиальные, параллельные линии и смещения.

Нет единого мнения относительно того, для чего использовалось это место, но есть предположения, что оно имело какое-то религиозное значение из-за своего соответствия восходящему солнцу, заливающему каменную комнату светом в день зимнего солнцестояния. (8)

(8)

Конец эпохи неолита

Рисунок 1-12: медная плита зеленовато-металлического цвета, изготовленная Крисом 73, находится под лицензией CC BY-SA 3.0

По крайней мере два фактора отмечают переход от доисторической эпохи к античной эпохе. Первый – это переход от камня к металлу. Ближе к концу эпохи неолита вводится металлургия меди, что знаменует собой переходный период к бронзовому веку, иногда называемому эрой энеолита или энеолита. Бронза представляет собой смесь меди и олова, которая имеет большую твердость, чем медь, лучшие литейные свойства и более низкую температуру плавления. Бронзу можно было использовать для изготовления оружия, чего нельзя было сделать из меди, которая недостаточно прочна, чтобы выдерживать боевые условия. Со временем бронза стала основным материалом для инструментов и оружия, и значительная часть каменных технологий устарела, что означало конец неолита и, следовательно, каменного века. (7)

Второй фактор – переход от устного повествования к письменному. В то время как доисторические народы зависели от уст в уста и изображений для передачи своей культуры и традиций, к 3000 г. до н.э. люди, живущие в Месопотамии, начали создавать письменный сценарий для записи своих идей. С этим нововведением в истории человечества начинается переход от предварительно записанной истории к записанной истории. (1)

В то время как доисторические народы зависели от уст в уста и изображений для передачи своей культуры и традиций, к 3000 г. до н.э. люди, живущие в Месопотамии, начали создавать письменный сценарий для записи своих идей. С этим нововведением в истории человечества начинается переход от предварительно записанной истории к записанной истории. (1)

Лицензионный контент CC, Оригинал

- Автор: : Государственный колледж Флориды в Джексонвилле. Лицензия : CC BY: Attribution

Лицензионный контент CC, ранее опубликованный

- Mesolithic Art. Предоставлено : Безгранично. Расположен по адресу : https://courses.lumenlearning.com/boundless-arthistory/. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike

- Набор артефактов эпохи неолита. Автор : Майкл Гринхал. Расположен по адресу : https://en.

wikipedia.org/wiki/File:N%C3%A9olithique_0001.jpg. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike

wikipedia.org/wiki/File:N%C3%A9olithique_0001.jpg. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike - Неолит. Автор : Кристиан Виолатти. Расположен по адресу : https://www.ancient.eu/Neolithic/. Лицензия : CC BY-NC-SA: Attribution-NonCommercial-ShareAlike

- Памятники эпохи неолита. Предоставлено : Безгранично. Расположен по адресу : https://courses.lumenlearning.com/boundless-arthistory/. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike

- Надземный макет Стоунхенджа. Автор : Адамсан. Расположен по адресу : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=167793. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike

- Стоунхендж, Уилтшир, Англия. Автор : Диего Дельсо. Расположен по адресу : https://commons.

лет до н. э.

лет до н. э.