Идейно-тематическое содержание поэмы «Мертвые души» (Мёртвые души Гоголь)

В поэме «Мертвые души» продолжается основная гоголевская тема, проходящая через все его творчество: умаление и распад человека в призрачном и абсурдном мире российской действительности. Но теперь она обогащается представлением о том, в чем заключается истинный, высокий дух русской жизни, какой она может и должна быть. Эта идея пронизывает главную тему поэмы: размышление писателя о России и ее народе.

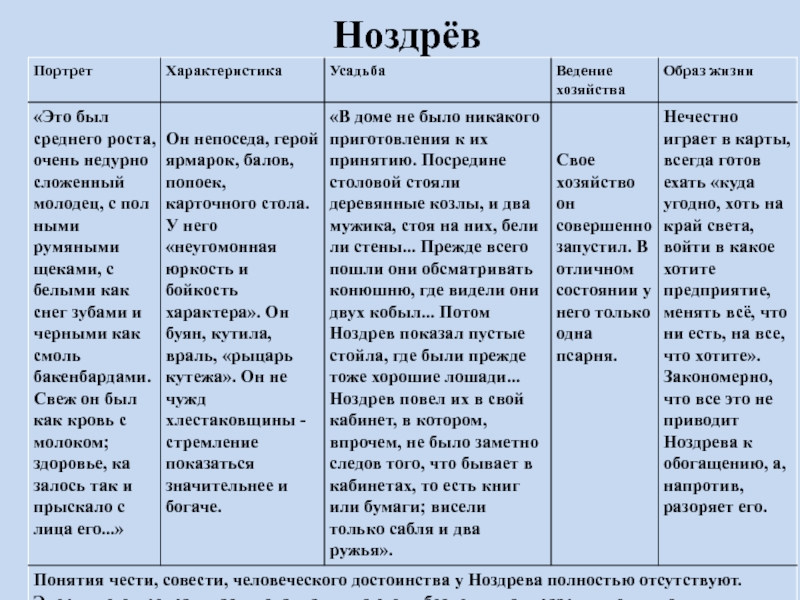

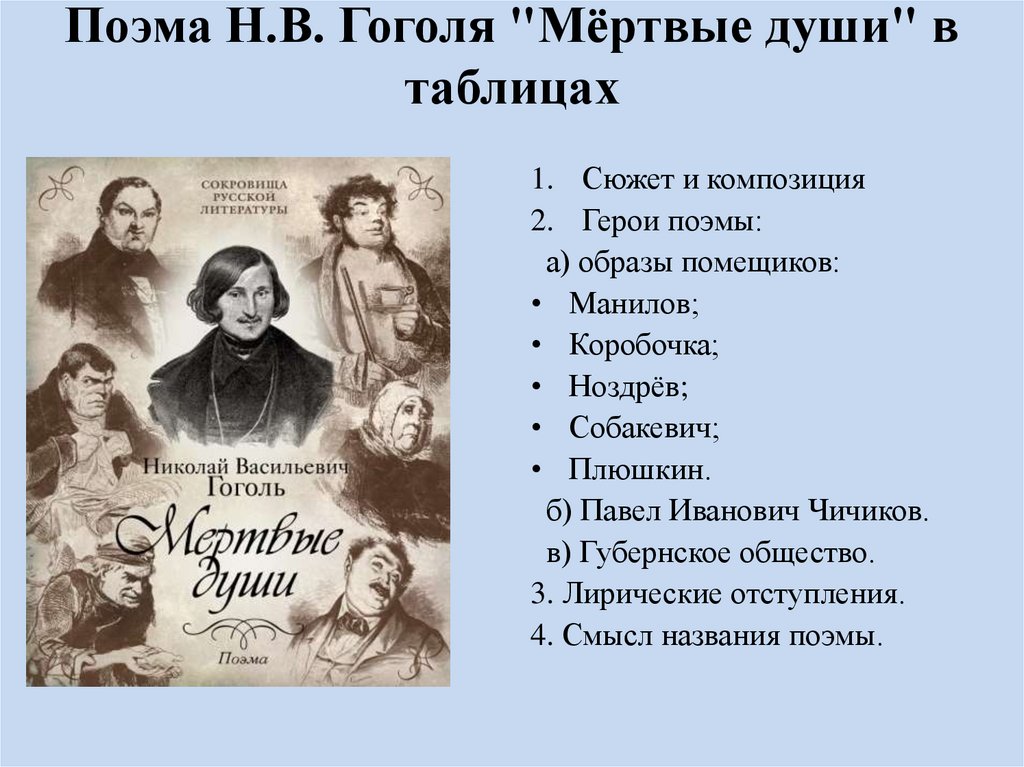

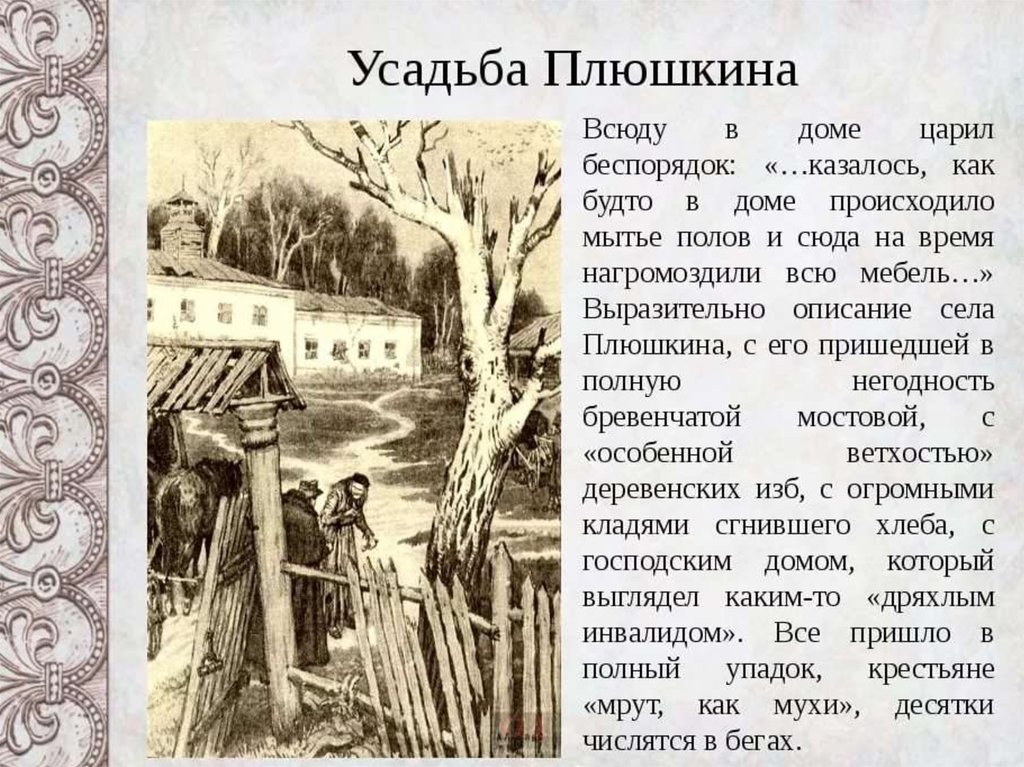

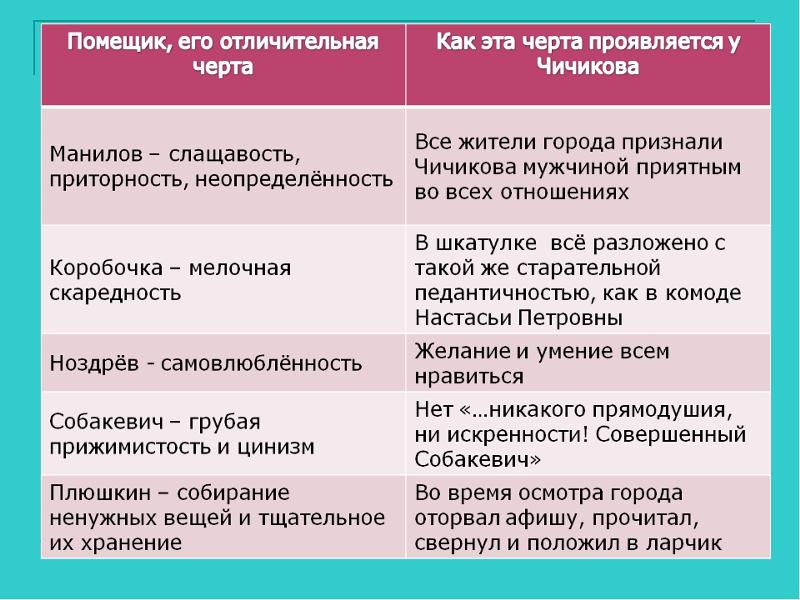

Настоящее России представляет собой ужасающую по силе картину разложения и распада, которая затронула все слои общества: помещиков, чиновников, даже народ. Гоголь в предельно концентрированной форме демонстрирует «свойства нашей русской породы». Среди них он особо выделяет пороки, присущие русскому человеку. Так бережливость Плюшкина превращается в скупость, мечтательность и радушие Манилова — в оправдание лени и слащавость. Удаль и энергия Ноздрева — замечательные качества, но здесь они чрезмерны и бесцельны, а потому становятся пародией на русское богатырство.

Гоголь не скрывает и духовное убожество подневольного человека, приниженного, забитого и покорного: таковы кучер Чичикова Селифан и лакей Петрушка, девчонка Пелагея, не знающая, где право, где лево, мужики, глубокомысленно обсуждающие, доедет ли колесо брички Чичикова до Москвы или до Казани, бестолково суетящиеся дядя Митяй и дядя Миняй. Недаром «живая душа» народа проглядывает только в тех, кто уже умер, и в этом писатель видит страшный парадокс современной ему действительности. Автор вместе с Чичиковым размышляет над списком крестьян, купленных у Собакевича. Среди них есть талантливые мастера — Степан Пробка — плотник, «богатырь, что в гвардию годился бы»; кирпичник Милушкин, сапожник Максим Телятников. С восхищением автор говорит о бурлаках, сменяющих «разгул мирной жизни» на «труд и пот»; о безоглядной удали таких, как Абрам Фыров, беглый крестьянин, который, несмотря на опасность, «гуляет шумно и весело на хлебной пристани».

Продолжая начатую в «Ревизоре» тему обличения бюрократической системы государства, погрязшую в коррупции и взяточничестве, Гоголь рисует своеобразный смотр «мертвых душ» помещичьей и чиновничьей России, которую отличают праздность и пустота существования. Писатель говорит об отсутствии истинной культуры и нравственности в современном ему обществе. Балы и сплетни — единственное, что наполняет здесь жизнь людей. Все разговоры вращаются вокруг пустяков, им неведомы духовные запросы. Представление о красоте сводятся к обсуждению расцветки материала и модных фасонов («пестро — не пестро»), а человек оценивается, помимо своего имущественного и сословного состояния, по тому, как он сморкается и повязывает галстук.

Балы и сплетни — единственное, что наполняет здесь жизнь людей. Все разговоры вращаются вокруг пустяков, им неведомы духовные запросы. Представление о красоте сводятся к обсуждению расцветки материала и модных фасонов («пестро — не пестро»), а человек оценивается, помимо своего имущественного и сословного состояния, по тому, как он сморкается и повязывает галстук.

Почему же сложилась такая ситуация? Отвечая на этот вопрос, Гоголь возвращается к своей постоянной теме: обличения «пошлости пошлого человека». «Герои мои вовсе не злодеи», — утверждает писатель, — но они «все пошлы без исключения». Пошлость, оборачивающаяся омертвением души, моральным одичанием, — вот главная опасность для человека. Недаром такое большое значение придавал Гоголь вставной «Повести о капитане Копейкине», показывающей жестокость и бесчеловечность чиновников самой «высшей комиссии». «Повесть» посвящена теме героического 1812 года и создает глубокий контраст бездушному и мелкому миру чиновников. В этом как бы разросшемся эпизоде показано, что судьба капитана, воевавшего за родину, искалеченного и лишенного возможности прокормить себя, никого не волнует.

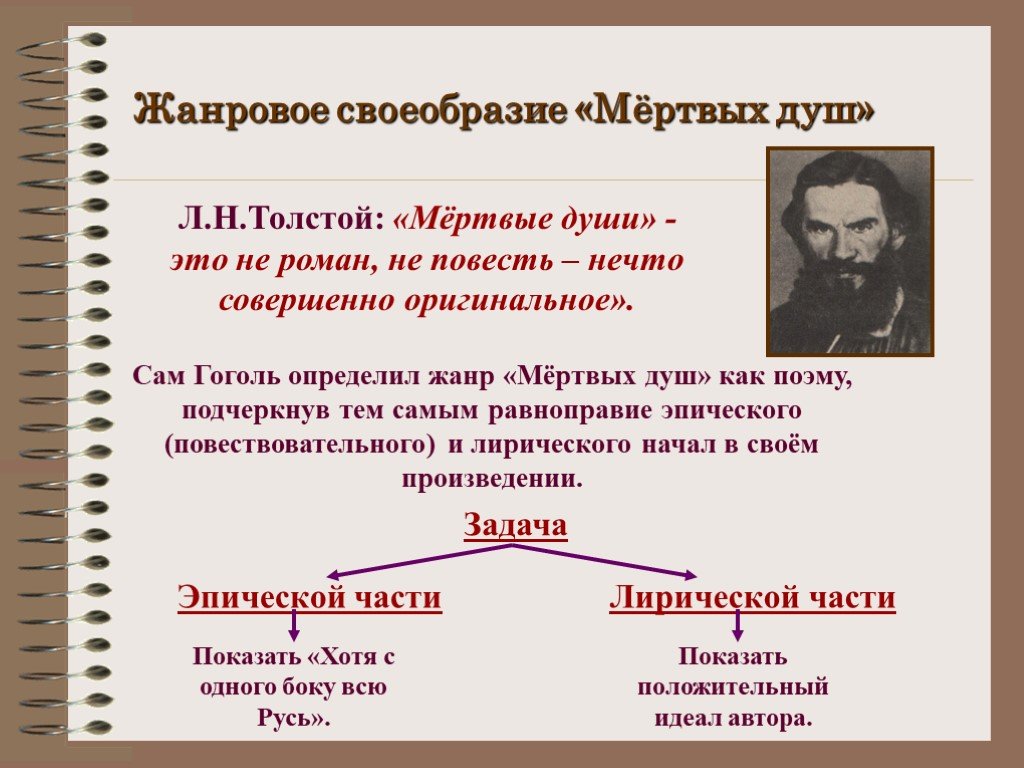

Своеобразие гоголевской поэмы возникло из сочетания эпического метода с методом взволнованно-лирического повествования. Следуя пушкинским традициям, Гоголь создает образ автора. Это не просто условная фигура, скрепляющая отдельные элементы, а целостная личность, со своим открыто выражаемым мировоззрением. Автор прямо выступает с оценками всего того, что им же рассказывается. При этом автор раскрывается во всем многообразии его личности в лирических отступлениях. В начале шестой главы помещено грустно-элегическое размышление об уходящей юности и зрелости, об «утрате живого движения» и грядущей старости. В конце этого отступления Гоголь прямо обращается к читателю: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно!». Так вновь звучит тема духовного и нравственного совершенствования человека, но обращенная уже не только к современникам, но и самому себе.

При этом автор раскрывается во всем многообразии его личности в лирических отступлениях. В начале шестой главы помещено грустно-элегическое размышление об уходящей юности и зрелости, об «утрате живого движения» и грядущей старости. В конце этого отступления Гоголь прямо обращается к читателю: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно!». Так вновь звучит тема духовного и нравственного совершенствования человека, но обращенная уже не только к современникам, но и самому себе.

С этим связаны и авторские мысли о задаче художника в современном мире. В лирическом отступлении в начале VII главы говорится о двух типах писателей. Автор ведет борьбу за утверждение реалистической программы искусства и взыскательного, трезвого взгляда на жизнь, не боящегося высветить всю «тину мелочей», в которой погряз современный человек, даже если это обрекает писателя быть не принятым его читателями, вызывает их враждебность.

«Будьте не мертвые, а живые души!» — призывает писатель своих соотечественников, веря в то, что за всей той пошлостью, «тиной мелочей», которая наполнила страницы его книги, неминуемо должен существовать путь в другую прекрасную жизнь, где нет места «мертвым душам».

Так начинает по-новому звучать сквозная тема гоголевского творчества — тема пути, дороги, которая предназначена судьбой русскому народу, России. Образ дороги — один из центральных в поэме. Он олицетворяет «живую душу» русского народа, исторический путь России и пути нравственного исправления героев поэмы. Писатель верит в великое будущее своей страны: «бездорожье» (непростой путь развития России) и «бричка» (символ сбившейся с пути русской души) в финале преображаются в летящую без преград «птицу-тройку». Так две важнейшие темы авторских размышлений — тема России и тема дороги — сливаются в лирическом отступлении, которое завершает первый том поэмы. «Русь-тройка», «вся вдохновенная Богом», предстает в нем как видение автора, который стремится понять смысл ее движения: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа».

Анализ поэмы «Мертвые души» Гоголя

Художественная глубина и масштаб произведения «Мертвые души» говорят о том, что его вполне можно считать главным в творческой биографии Николая Гоголя. Автор долго и кропотливо работал над его созданием, начав с понимания того, что в первую очередь писателю все проблемы и сюжетную линию, а также характер героев, следует пропустить через себя. Давайте разберем анализ «Мертвых душ» Николая Гоголя.

Автор долго и кропотливо работал над его созданием, начав с понимания того, что в первую очередь писателю все проблемы и сюжетную линию, а также характер героев, следует пропустить через себя. Давайте разберем анализ «Мертвых душ» Николая Гоголя.

Когда первый том произведения был опубликован, Гоголь подметил, что главной темой «Мертвых душ» является не обсуждение губернии и уродливых помещиков, а некая «тайна», которая раскроется для читателей лишь позднее.

Скромное начало великой поэмы

Анализ поэмы «Мертвые души» Гоголя мы начнем с того, что в первом томе произведения автор наметил только общие черты и назвал это «бледным началом». Как у Гоголя возника идея сюжета, ведь чтобы продумать в деталях такую серьезную вещь, нужен соответствующий подход и прочное основание?

Оказывается, идею заняться новой поэмой подал Гоголю не кто иной, как Александр Пушкин. Поэт сказал, что у него есть в наметках сюжет, который он сам бы хотел использовать, но порекомендовал заняться этим Николаю Васильевичу. Но важно запомнить, что самое главное: Пушкин «подсказал» ведущую идею поэмы, а сюжет он обозначил в общих чертах. Гоголь сам прекрасно развил сюжетную линию, ведь он знал немало реальных историй, в основу которых легли разные аферы с «мертвыми душами».

Но важно запомнить, что самое главное: Пушкин «подсказал» ведущую идею поэмы, а сюжет он обозначил в общих чертах. Гоголь сам прекрасно развил сюжетную линию, ведь он знал немало реальных историй, в основу которых легли разные аферы с «мертвыми душами».

Например, включим в анализ поэмы «Мертвые души» один такой случай из жизни Гоголя. Когда он был совсем молодым еще человеком и проживал в Миргороде, он услышал достаточно подробно подобную историю — некоторых крепостных крестьян, которые уже умерли, выгодно было числить живыми, по крайне мере, до предстоящей ревизии. Такая практика распространилась по России, и на официальных бумагах только после ревизии таких крестьян начинали считать мертвыми. Ввиду этого до так называемой «ревизской сказки» помещикам приходилось продолжать оплату налогов в виде подушной подати.

В чем суть аферы с «мертвыми душами»

Когда крестьянин оставался «живым» лишь на официальных бумагах, его могли подарить, продать или заложить, что выгодно было при некоторых мошеннических аферах. Помещика можно было соблазнить тем, что крепостной не приносил больше дохода, а так можно выручить за него какую-то сумму. Находился покупатель, который в случае проведения сделки начинал владеть очень даже реальным состоянием.

Помещика можно было соблазнить тем, что крепостной не приносил больше дохода, а так можно выручить за него какую-то сумму. Находился покупатель, который в случае проведения сделки начинал владеть очень даже реальным состоянием.

Изначально Гоголь, учитывая эту основу аферы, определил для своего произведения такой жанр, как авантюрно-плутовской роман. В таком духе уже писали некоторые авторы того времени, и их романы пользовались достаточно большим успехом, хотя по художественному уровню были не такими высокими. По ходу работы Гоголь видоизменил жанр, и это важная деталь в анализе поэмы «Мертвые души». После того как стала понятна общая задумка произведения и четко сформировалась идея, сам Гоголь обозначил жанр — поэма. Поэтому из авантюрно-плутовского романа он превратился в поэму.

Анализ поэмы «Мертвые души» — особенности произведения

Если говорить о масштабности идеи Гоголя в отношении поэмы «Мертвые души», то видно, как она разрасталась, потому что первоначально автор хотел отразить только «один бок» России, а позднее своим тезисом Гоголь показал, что пересмотрел не только жанровую модель, но и богатство идеи.

Поговорим немного о главном герое поэмы Чичикове. Его происхождение окутано тайной, и это тот самый прием, который Гоголь применил, чтобы в полной мере раскрыть его образ. Проводя анализ поэмы «Мертвые души», становится совершенно очевидно, что Чичиков — это человек середины. У него недурная внешность, то есть и красавцем его не назовешь, и он не уродлив. Не толстый он, и не тонкий. Возраст тоже непонятен — не молодой, в то же время и не старый. Как читатели, мы не знаем историю жизни Чичикова, пока не доходим до чтения последней главы.

В одиннадцатой главе становится видна пошлая натура этого человека. О его происхождении опять же сказано весьма туманно, опять подчеркнуто, что он и не подлый, но и не геройского склада. Главное качество Чичикова — это то, что он «приобретатель». Можно сделать выводы по тому, как Гоголь называет его «средним» человеком. Это значит, что он не особо отличается от всех остальных, но в его характере усилена черта, присущая многим — Чичиков готов наживаться, гнаться за красивой жизнью и при этом у него почти нет глубоких целей в жизни, и он духовно пустой.

Главное качество Чичикова — это то, что он «приобретатель». Можно сделать выводы по тому, как Гоголь называет его «средним» человеком. Это значит, что он не особо отличается от всех остальных, но в его характере усилена черта, присущая многим — Чичиков готов наживаться, гнаться за красивой жизнью и при этом у него почти нет глубоких целей в жизни, и он духовно пустой.

В любом человеке как тогда, так и сегодня, может вдруг проявиться часть натуры Чичикова, и Гоголь именно поэтому делает описание жизни этого героя уже в конце, когда читатель пропустил через себя основные события поэмы. Читайте также лучшие цитаты героев из «Мертвых душ».

Мы сделали краткий анализ поэмы «Мертвые души» Гоголя, куда включили историю создания произведения и характеристику Чичикова. Возможно, вас заинтересуют по теме следующие статьи:

- История написания «Мертвых душ»

- Помещики в «Мертвых душах» Гоголя

- Визит Чичикова к Собакевичу

- Образ помещика Манилова

- Характеристика Коробочки

- Характеристика Собакевича

- Краткое содержание «Мертвые души»

Теги:

книги

рецензия

Reddit — погрузитесь во что угодно

Предупреждение: это очень длинный пост. Если вы не любите читать, боюсь, этот контент не для вас. В конце не будет TL;DR.

Если вы не любите читать, боюсь, этот контент не для вас. В конце не будет TL;DR.

Первоначальный отказ от ответственности: То, что вы сейчас прочтете, просто мое собственное мнение об игре. Если у вас другой взгляд на то, что вы собираетесь прочитать, ничего страшного, наверное, в этом и есть смысл. В любом случае, у большинства из нас другое представление о том, что произошло в этой игре. Как и мои предыдущие сообщения, это также обсуждение идей и концепций с другими пользователями, поэтому, если у вас есть что добавить или что-то прокомментировать, я приветствую это.

Тема A) Знания Dark Souls 2 — Как она по сравнению с предыдущей игрой?

Я до сих пор помню первые дни выпуска игры и то, как люди отчаянно искали ответы на то, что произошло в игровых событиях. Я тоже был одним из этих людей. Я имею в виду, если честно, с первого взгляда я на самом деле не понял, что Нашандра была королевой на вершине замка. Ага. Только после того, как я вернулся туда, чтобы узнать, что она сказала о том, что я убил этого человека из Нашандры, и заметил, что ее там нет, меня осенило. Так что да, история запутана на первый взгляд. Я думаю, что отчасти вина в том, что в игре что-то не так, и это что-то из DLC, которые появились позже.

Ага. Только после того, как я вернулся туда, чтобы узнать, что она сказала о том, что я убил этого человека из Нашандры, и заметил, что ее там нет, меня осенило. Так что да, история запутана на первый взгляд. Я думаю, что отчасти вина в том, что в игре что-то не так, и это что-то из DLC, которые появились позже.

Как и в первой игре, лично я думаю, что DLC всегда будут частью игр. В то время как в DS1 я думал, что DLC должен был быть в финальной версии игры (я всегда думал, что это не совпадение, что это был сломанный кулон , который привел вас к Oolacile), но время и давление производства заставили его отложить. Во второй части у меня такое чувство, что они всегда планировали выпустить DLC вскоре после игры по двум основным причинам: а) Вендрик просто ДОЛЖЕН был быть действующим персонажем в DS2, и никакой выдолбленный Вендрик не считается присутствие; и б) DLC были готовы и анонсированы слишком быстро после выпуска игры, чтобы быть «спонтанными». По крайней мере, это мой взгляд на это.

Все это для того, чтобы сказать, что да, кажется, что история DS2 не была закончена, и это потому, что это не так. Тем не менее, некоторые из нас все еще могут оставаться с ощущением, что DLC на самом деле ничего не объяснили, что история снова осталась незавершенной. Это не совпадение, что большинство из нас думали, что Король Слоновой Кости имеет какое-то отношение к Шаналотте или Алдии, и это потому, что эти двое являются видными фигурами в Дранглике, и мы по глупости думали, что получим ответы. Реальность, ребята, такова, что FROM никогда не давал нам никаких ответов ни на что. Самым большим исключением, которое я могу найти, является DLC для DS1, где мы узнаем, что случилось с Рыцарем Арториасом, и, более расплывчато, кто или что создало Тьму. Хотя, если подумать, Рыцарь Арториас является более второстепенной фигурой в игре, чем что-либо еще, и тем более подтверждается самим DLC, которое показало, что ему на самом деле не удалось отбиться от Бездны, по крайней мере, ненадолго или достойным образом. Но в итоге мы так и не получили верных ответов на то, о чем спрашивали в начале.

Но в итоге мы так и не получили верных ответов на то, о чем спрашивали в начале.

В некоторых аспектах DS2 казался более грубым, чем его предшественник. Возможно, это как-то связано с тем, что над игрой над игрой работает так называемая «команда B», так как сравнение между производственными командами, участвующими в DeS, DS1, DS2 и Bloodborne, показывает некоторое несоответствие в персонале. Но суть, которую я пытаюсь подчеркнуть во всем этом, заключается в том, что FROM как компания имеет богатую историю того, как они работают. Миядзаки, возможно, не присутствовал в качестве игрового директора, но он все равно проделал выдающуюся работу в качестве супервайзера, следя за тем, чтобы игра сохраняла свое ядро - механически, визуально и, что более важно, в лоре. Дизайн уровней был для меня самым большим отличием в игре в этом отношении.

Душевные игры красивы с художественной точки зрения. Они передают впечатляюще тонкие и сложные сообщения, вплетенные в удивительный бой и механику, а также глубокое погружение игрока. Так что, несмотря на свои недостатки, DS2 так же хорош (на мой взгляд, лучше), чем его предшественник. Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим различия в игровой тематике.

Так что, несмотря на свои недостатки, DS2 так же хорош (на мой взгляд, лучше), чем его предшественник. Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим различия в игровой тематике.

Тема Б) Тематические различия в играх

Честно говоря, мне кажется, что некоторым людям в голову не пришло, что эта игра не задумывалась как прямое продолжение первой. Это гораздо более духовно последовательно, поскольку персонажи из предыдущей игры исчезают, а другие, более свежие персонажи, расцветают заново. Мир другой. Но что более важно, тема, которую игра/разработчики подносят к игроку, не та, как бы это ни казалось.

Посмотрите внимательно. Вы больше не используете человечество, чтобы стать человеком, вместо этого вы используете человеческое изображение. Это не просто другое имя ради другого имени. Его использование и концепция совершенно разные. В первые минуты игры вам буквально говорят, что вы вернетесь к здравомыслию/человечности с помощью чучела. Изображение из вас. Если в первой игре вы использовали осколки тьмы, брошенные в огонь, чтобы стать человеком, то здесь вы должны смотреть на фигурку себя в прошлом, чтобы напомнить, что когда-то вы были кем-то, а кто-то когда-то был человеком.

Если в первой игре вы использовали осколки тьмы, брошенные в огонь, чтобы стать человеком, то здесь вы должны смотреть на фигурку себя в прошлом, чтобы напомнить, что когда-то вы были кем-то, а кто-то когда-то был человеком.

Если DS1 говорит нам о чем-то, так это о том, что Огонь создал жизнь, но в опустошенной безмозглой форме, и тем не менее именно Тьма придает существам человечность. Вы можете привязаться к огню и можете жить как бессмертное существо, но это фрагмент Тьмы, который позволяет вам стать человеком и жить как разумное существо. Размышление об этой концепции еще раз ставит под сомнение, является ли Тьма такой уж плохой вещью, поскольку Люди не могли бы существовать без нее, несмотря на ее визуально ужасающее существование. Диалог Алсанны даже ставит под сомнение, является ли Манус плохим существом, поскольку злодеев обычно не изображают существами, которые боятся смерти. Почти сладко думать, что Манус умер в страхе после нашей с ним ссоры. Так что в DS2 это уже не так.

Это может быть признаком состояния цикла между Огнем и Тьмой в его текущем времени, но реальность такова, что на этот раз пустые гораздо лучше контролируют свое здравомыслие, поскольку простое напоминание об их предыдущем существовании может позволить они снова становятся людьми. Интересно, что понятие времени существует в играх Dark Souls, но вы совсем не чувствуете, что время идет, когда вы играете и перемещаетесь по миру. Вы чувствуете присутствие времени, когда возвращаетесь в прошлое и видите различия. Эта концепция гораздо больше изучена в DS2 с существованием воспоминаний людей и существ.

Самая большая разница заключается в том, что игрок представляет в этом новом мире. Должен признаться, меня немного раздражает, когда люди говорят об избранной нежити в DS2. Такого нет. Этого термина просто не существует в истории DS2. Вы избранная нежить в DS1. Нежить, которая была выбрана, чтобы снова зажечь пламя или выпустить тьму. У вас был такой выбор в DS1. Вы собирались оказать влияние на то, какая сторона имеет влияние после того, как вы заявили о своей силе. Оскар говорит вам, что вы можете быть избранной нежитью в начале игры.

Оскар говорит вам, что вы можете быть избранной нежитью в начале игры.

Так что же вам говорят в начале DS2 тогда? Вас спрашивают, являетесь ли вы следующим монархом или просто пешкой судьбы. Это так же ясно, как FROM собирается сделать это для нас. Мы честолюбивые монархи, как когда-то были честолюбивыми избранными нежитью. Эта тема монархии продолжается на протяжении всей игры и распространяется на DLC. Сначала Шаналотта говорит вам, что вы должны искать короля. Затем Нашандра говорит вам, что Вендрик не был настоящим королем, и размышляет, можете ли вы им быть. Однако важнее всего то, что вам говорит Стрейд. Стрейд — самый важный лор-персонаж в игре, он словно разработчик игры внутри игры. Помните, что он издевается над вашим ничтожным существованием больше, чем над любым другим персонажем. В любом случае, внимательно присмотритесь к тому, что говорит нам Стрейд.

Итак, как долго я сидел в оцепенении… Достаточно долго, чтобы старое королевство рухнуло, я вижу.

Очевидно, достаточно долго, чтобы Олафис поднялся, упал и исчез. Почему никто не разбудил меня раньше?! Хе-хе…

Нам рассказали, что происходило с первой игры. Царства появились, и царства пали. Обратите внимание на это , потому что ЭТО тема DS2. Царства поднимаются, царства падают. Дальнейший диалог:

Дранглик… Я никогда не слышал этого имени. Так теперь это место называют? Ха-ха… Очень хорошо, действительно очень хорошо.

Некоторые люди, в том числе и я в какой-то момент, думали, что Стрэйд имеет в виду «то, что они называют этим местом , а теперь «, так это то, что когда-то оно называлось Лордран. Хотя это может быть правдой, я чувствую, что совершенно не имеет значения, был ли мы когда-то Лордраном или нет. Eons прошло с момента выхода первой игры. Вы должны иметь в виду, Гвин и Ко. являются первым циклом огня и тьмы. Это то, что стало с великими душами, с борьбой между Огнем и Тьмой, вместе с Манусом, когда-то скрытным пигмеем. До них были только драконы и их безжизненная и вневременная эпоха. Но после них? Это не имеет значения.

До них были только драконы и их безжизненная и вневременная эпоха. Но после них? Это не имеет значения.

Насколько нам известно, существовали сотни циклов, сотни царств. Вам показывают и говорят, что что бы вы ни делали, воцарится Огонь, затем воцарится Тьма, явится проклятие, и вместе со всем этим — Царства будут возникать и падать. Оламфис поднимался и падал, Дранглик поднимался и падал, Шульва поднимался и падал, Железный Король поднимался и падал, и Король Слоновой Кости тоже. Видеть? Я же говорил, что это тема. И именно поэтому вы не избранная нежить. Потому что все, что CU сделал в DS1, это сделал выбор, который не имел значения. Так что же важно в наши дни? Независимо от того, есть у тебя власть или нет, станешь ты королем или нет.

Пункт 3 — Драконы

Драконы преобладают в обеих играх. Это становится ясно довольно быстро в Dark Souls 2, несмотря на то, что DS1 указывает нам на идею о том, что драконы — вымирающий вид уже в то время. Так что же дает DS2? Откуда у тебя драконы? Видите ли, драконы в DS1 божественны. Они враги всех существующих существ, по своей природе они существуют только потому, что эпоха и мир Дракона прошли. Драконы — настоящие богов , если есть такое в этой вселенной. Они существовали до самого времени, и если их не убить напрямую, они не умрут. Таким образом, они представляют бессмертие для существ, которые борются за выживание как в здравом уме, так и в жизни и смерти.

Так что же дает DS2? Откуда у тебя драконы? Видите ли, драконы в DS1 божественны. Они враги всех существующих существ, по своей природе они существуют только потому, что эпоха и мир Дракона прошли. Драконы — настоящие богов , если есть такое в этой вселенной. Они существовали до самого времени, и если их не убить напрямую, они не умрут. Таким образом, они представляют бессмертие для существ, которые борются за выживание как в здравом уме, так и в жизни и смерти.

Таким образом, в то время как в DS1 все хотят убить всех, кто остался от драконов, чтобы устранить угрозу, в DS2 история совсем другая — кажется, что все хотят одного или создают его. Помимо существования Всадников на драконах, что само по себе является подсказкой, работа Алдии является первым примером поклонения драконам. Как только вы войдете в его особняк, вас встретит атакующий набор старых костей дракона.

По мере того, как вы продолжаете идти, становится ясно, что он был одержим драконами. Когда вы входите в Гнездо драконов, вас снова встречает огромное количество драконов — низшей формы драконьей расы. Очень важная стена существует в следующем месте, Храме Дракона. Да, та самая стена, которую можно найти в Шульве. Стена, на которой изображена цивилизация, с удивлением смотрящая на могущественного и крупного Дракона, который, по-видимому, наблюдает за ними. Кажется, что цивилизации со временем осознали, что драконы — это место, где есть сила, где можно превзойти жизнь, где можно достичь бессмертия. Большинство из нас, кажется, думают, что Древний Дракон не настоящий Дракон, на что указывают Нашиндра и Шалкуар. Многие из нас думают, что на самом деле это Алдия, включая меня, и что он, по-видимому, достиг так называемого бессмертия с помощью этой трансформации.

Очень важная стена существует в следующем месте, Храме Дракона. Да, та самая стена, которую можно найти в Шульве. Стена, на которой изображена цивилизация, с удивлением смотрящая на могущественного и крупного Дракона, который, по-видимому, наблюдает за ними. Кажется, что цивилизации со временем осознали, что драконы — это место, где есть сила, где можно превзойти жизнь, где можно достичь бессмертия. Большинство из нас, кажется, думают, что Древний Дракон не настоящий Дракон, на что указывают Нашиндра и Шалкуар. Многие из нас думают, что на самом деле это Алдия, включая меня, и что он, по-видимому, достиг так называемого бессмертия с помощью этой трансформации.

Более того, мы видим, что население Шульвы жило в обожании настоящего Дракона (причина существования которого беспокоит меньше всего), мы видим, что Железный Король пытался создать своего собственного дракона (возможно, это привело к создание Плавильного Демона), и что сам Король Слоновой Кости когда-то тоже хотел создать/иметь Дракона. Итак, опять же, есть ощущение эволюции в том, что люди, живущие в мире DS, думали о драконах.

Итак, опять же, есть ощущение эволюции в том, что люди, живущие в мире DS, думали о драконах.

Также есть небольшой выпуск Шаналотты, человека, который говорит вам, что она была создана драконами. Кто она такая, остается неясным, но можно сделать вывод, что она, кажется, не проклята, а также кажется бессмертной. Важно отметить, что она, похоже, больше не хочет быть такой, поскольку заманивает вас в логово того, что кажется ее создателем. Вы не можете ей помочь, ее проблема намного больше, чем то, что мы фантазируем. Вместо этого мы продолжаем бороться с жаждой власти Нашандры.

Тема C) Параллели между Dark Souls I и II

Мы немного рассмотрели, чем отличается тематика. Тем не менее, есть много концепций, которые в том же духе, и это опять же, что-то ОТ делает чрезвычайно хорошо — потому что тот факт, что одна и та же тематика отличается от одной игры к другой, все еще может считаться параллелью с другим нюансом. Я не могу не подчеркнуть, что даже при том, что ранее изученные темы имеют разные точки зрения, они существуют в обоих мирах.

Великолепие FROM просто поразительно в наши дни. То, как ему удается очаровать нас, несмотря на то, что он играет с нами с самого начала, поистине удивительно. И в DS1, и в DS2 нам говорят искать одно и теряться в другом. В DS1 нам рассказывают о Гвине и компании. а также то, что они сделали с оригинальным миром и живущими в нем драконами. Однако, что более важно, нам говорят, что мы нежить, а нежить проклята. Как проклятый человек, первое, что вы хотели бы сделать, это найти способ выздороветь, снова стать просто человеком. Тем не менее, на протяжении всей игры вы отвлекаетесь на проблемы, которые в настоящее время существуют в этом мире, и они вращаются вокруг проблематичной борьбы Огня и Тьмы. Некоторые хотят вас и манипулируют вами, чтобы снова зажечь пламя, чтобы век огня продолжался, а некоторые хотят, чтобы вы позволили ему умереть, чтобы наступил век тьмы. Не получая ответа, почему вы прокляты, вы продолжаете идти и убивать, и в конце концов вы должны выбрать, какая сторона победит.

В DS2 тенденция сохраняется. FROM снова дразнит нас проклятием. Вы отправляетесь в Дранглик, чтобы найти лекарство от проклятия и причину его существования. Тем не менее, когда вы доберетесь туда, вы снова втянуты в проблемы текущего мира. Вы должны искать нынешнего Короля и искать в нем ответы. Но опять же, как только вы его найдете, все, что кажется важным, это то, что вы должны стать новым королем и править своим королевством. Где ответы на проклятие? Нигде не найти. Ответы, которые вы найдете в Дранглике, кажутся связанными только с правлением Вендрика и его войной против Гигантов. Вы заканчиваете игру, не зная, почему существует проклятие и как его вылечить.

Теперь вопрос о том, что происходит в конце всех 3 DLC. В некотором смысле, несмотря на отсутствие ответов, мы получаем лекарство от проклятия. Не постоянный, не тот, который говорит вам, почему вы такой, какой вы есть, а тот, который позволяет вам снова навсегда стать человеком. Как носитель короны, вы не можете стать пустым. Но кажется неестественным, что ты все еще не умираешь, но все время продолжаешь возрождаться как человек. Это не тот ответ, который нам снова обещали.

Но кажется неестественным, что ты все еще не умираешь, но все время продолжаешь возрождаться как человек. Это не тот ответ, который нам снова обещали.

Мне очень нравится цитата Древнего Дракона, и я искренне чувствую, что он говорит с нами — с самим игроком — когда он говорит это:

«Мрак шевелится и шевелится… Еще один стоит перед нами… Так и быть. Ибо проклятие жизни — проклятие нужды. И вот, ты вглядываешься… В туман, в надежде ответов».

Мир и сеттинг могут измениться, но мы всегда будем искать одни и те же ответы и не получим их. Туман здесь может быть шуткой над буквальными туманами, через которые нам нужно пройти, чтобы пройти локации мира. Проклятие игры — это проклятие желания получить ответы.

Пункт 2 — Время

Есть кое-что, что всегда беспокоило меня в мире Dark Souls. Он там, кишит существами и странными человеческими фигурами, большинство из которых сошли с ума. Несмотря на то, что мир кажется живым, он также. .. мертв. Он лишен каких-либо действий, пока вы его не создадите. Нет нормальных людей, есть только герои и исследователи, сражающиеся со зверями, а иногда и с собой за выживание, силу и души. Но сам мир на самом деле не живой. Нет сообществ людей, живущих и работающих вместе, а есть только его фрагменты.

.. мертв. Он лишен каких-либо действий, пока вы его не создадите. Нет нормальных людей, есть только герои и исследователи, сражающиеся со зверями, а иногда и с собой за выживание, силу и души. Но сам мир на самом деле не живой. Нет сообществ людей, живущих и работающих вместе, а есть только его фрагменты.

Я часто задавался вопросом, все ли действия DS происходят в какой-то форме чистилища, застойного места, где все, что вы делаете, не имеет значения. Подумайте об этом, Солэр с самого начала говорит вам, что время в Лордране запутано. Я действительно не имею претензий к его свертке, я нахожу это чертовски потрясающим. Меня смущает то, какое представление о времени может быть принято как искаженное только в ОДНОМ месте?! Либо время течет, либо нет. И если он не течет правильно, то это место не существует правильно.

Все, что я описал, также можно найти в DS2. Фактически DS2 сообщает вам то, чего не может сказать DS1. Это не то, что вам говорят прямо, но во вступлении совершенно ясно, что вы прыгаете в другой мир. В воде открывается портал, и каким-то образом вы оказываетесь в мире под ним. Когда вы смотрите вверх в Вещи между ними, вы вообще не видите воды, просто ничего. Кроме того, есть этот памятник, куда люди, кажется, падают после прыжка.

В воде открывается портал, и каким-то образом вы оказываетесь в мире под ним. Когда вы смотрите вверх в Вещи между ними, вы вообще не видите воды, просто ничего. Кроме того, есть этот памятник, куда люди, кажется, падают после прыжка.

Дранглик, кажется, вовремя остановился. Ничто больше не двигается, если вы не ткнете его. Герои приходят и уходят, но населения не существует в мире, где предположительно существовало королевство. У меня такое ощущение, что Дранглик, возможно, действительно существовал, но куда бы мы ни пошли во вступлении, это место на самом деле не присутствует в реальный мир . Точно так же, как старуха из вступления спрашивает, как вы могли помнить Дранглика, и, похоже, вы помните, потому что вы, вероятно, когда-то были им раньше.

Конечно, все эти разговоры о том, что мир не движется, могли быть просто тем фактом, что враги должны где-то ждать вас, игрока. Но его акцент на ненормальности как в Лордране, так и в Дранглике, кажется, хочет заставить вас задуматься, где именно вы находитесь и что вы действительно можете сделать в этом мире.

Конец

Надеюсь, вам понравилось читать. Если этот контент станет популярным, я, возможно, напишу еще одно эссе по истории DS2. Это заняло некоторое время, чтобы подумать, и я уверен, что некоторые аспекты я мог бы выразить более ясно или исследовать дальше. Но я также чувствую, что написал много, и это оттолкнет многих читателей, поэтому, если этот пост умрет, не будучи прочитанным и прокомментированным, маловероятно, что я вернусь с таким длинным анализом.

Я с нетерпением жду вашего мнения.

Видение темы в темной ночи души

Поиск «математики» истории — связи между битами и того, как все части работают вместе — одно из моих любимых занятий. И я нахожу это, даже при некотором уровне знакомства с Save the Cat! ® ритмы и их функции, хорошие истории состоят из такого количества соединительной ткани, что всегда есть что исследовать и открывать.

Недавно, перечитывая листы битов некоторых фильмов, я заметил кое-что, что, к моему удивлению, не было замечено раньше. И я сразу же начал собирать эти наблюдения, чтобы поделиться с вами сегодня.

И я сразу же начал собирать эти наблюдения, чтобы поделиться с вами сегодня.

Во-первых, предыстория:

Хорошие фильмы «о чем-то», как сказал нам Блейк. Любой, кто изучал задание Спасите кота! ® знаком с тем, как мы видим, что это «что-то» установлено в ритме «Заявленная тема». Затем мы часто видим, как тема исследуется дальше в истории Б, где главный герой усваивает урок, который ему нужен, чтобы одержать победу или придать смысл истории А. Это идеи, в которых мы довольно хорошо разбираемся.

Тогда лампочка в темноте (ночь души):

Впервые я был удивлен, заметив взаимосвязь между Заявленной Темой и ударами Темной Ночи Души. Глядя на листы битов, которые я видел миллион раз, я вдруг понял, что «Темная ночь души» часто отражает тему главного героя.

Когда вы рассматриваете сюжетные функции этих двух битов, совсем неудивительно, что они так тесно связаны. Ведь бит Dark Night of the Soul отвечает на вопрос, как главный герой относится ко всему происходящему в истории. В частности, это реакция на бит All Is Lost, который вышел незадолго до этого. Но мы можем думать об этом как о реакции на путь до сих пор .

В частности, это реакция на бит All Is Lost, который вышел незадолго до этого. Но мы можем думать об этом как о реакции на путь до сих пор .

И если путешествие истории на самом деле является спором вокруг тематической предпосылки, то Темная ночь души, по сути, является тем, как главный герой относится к теме, теперь, когда он/она увидел ее последствия.

Звучит как бессмыслица из академической теории? Давайте посмотрим на некоторые примеры и посмотрим, станет ли это более понятным.

Нед и Мэтти нагревают пирс Тепло тела

В Theme Stated beat Нед Расин (Уильям Хёрт), юрист, представляющий интересы мелких мошенников и мелких преступников, предстает перед судьей, который говорит Неду, что он нуждается либо в «лучшей защите, либо в лучшем классе клиента».

Это утверждение прекрасно описывает ситуацию Неда в этом фильме, так как он будет не в себе, когда встретится и заведет роман с Мэтти, и они приступают к плану убить ее мужа, чтобы заполучить свое значительное имение. Этот двусмысленный триллер затрагивает темы похоти, доверия и предательства. Можно сказать, что тематическая предпосылка этой истории такова: «Кто ляжет с псами, встанет с блохами».

Этот двусмысленный триллер затрагивает темы похоти, доверия и предательства. Можно сказать, что тематическая предпосылка этой истории такова: «Кто ляжет с псами, встанет с блохами».

Из-за планирования, выполнения и последствий их плана, к тому времени, когда приходит бит «Все потеряно», Нед ставит под сомнение лояльность Мэтти. Она играла его все это время?

В битве «Темная ночь души» сомнительный бывший клиент рассказывает Неду, что Мэтти пришел к нему, чтобы узнать, как установить бомбу в дверной проем. Когда Мэтти затем звонит Неду и говорит ему, где найти улику, которую им нужно закопать, подозрительный Нед поздно ночью идет в эллинг и видит через окно длинный скрученный провод, прикрепленный к двери.

Подозрения Неда достигают кульминации здесь, когда он понимает, что Мэтти предал его; она намеревается убить его и уйти со всеми деньгами. Он усваивает смысл путешествия: он доверился не тому человеку. Его репутация и средства к существованию разрушены, не говоря уже о том, что он может умереть до того, как все это закончится. Вооруженный этим знанием и навсегда изменившийся, он приступит к акту 3.

Вооруженный этим знанием и навсегда изменившийся, он приступит к акту 3.

Все еще не уверены в связи Заявленной Темы – Темной Ночи Души? Давайте рассмотрим еще один пример:

В доме монстр. Бабадук

В бите Theme Stated шестилетний Сэмюэл (Ноа Уайзман) говорит незнакомцу в продуктовом магазине, что у него нет отца. Здесь мы узнаем, что причиной смерти его отца стала автомобильная авария на пути к собственной доставке Сэмюэля. Незнакомец отвечает: «Тогда твоей маме очень повезло с тобой, не так ли?»

Этот вопрос мать Сэмюэля Амелия (Эсси Дэвис) будет исследовать на протяжении всего путешествия. История во многом о борьбе Амелии с горем из-за потери мужа и о том, как она позволяет этому продолжать влиять на ее отношения с сыном. По сути, тема гласит: «Вот что происходит, когда мы позволяем горю поглотить нас и затмить хорошее в нашей жизни».

Мы наблюдаем, как в жизнь Амелии и Сэмюэля вторгается Бабадук, «монстр» их буквального и фигурального «дома».