Краткое содержание Мертвые Души по главам: о чем написана поэма и кто ее главные герои

Написана замечательная поэма «Мертвые души» в первой половине 19 века. Автором произведения является Николай Васильевич Гоголь. Изначально он задумал написать поэму в 2 томах, но по каким-то причинам сжег второй том, так что для современных читателей доступен только первый том и некоторые выдержки из второго. Предлагаем краткое содержание Мертвые души по главам.

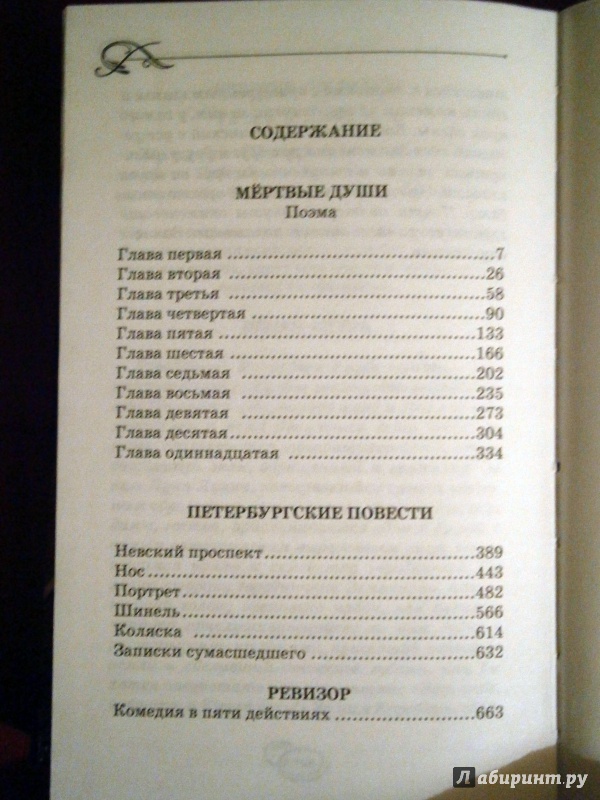

Содержание

Содержание поэмы

В центре внимания — помещик, который скупает мертвые души, бороздя необъятные просторы России-матушки. Кратко изложим его историю.

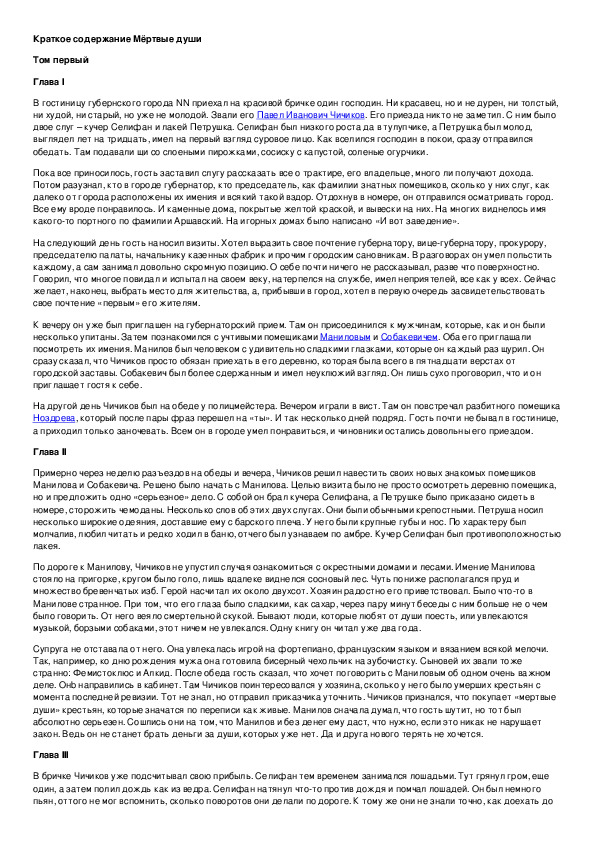

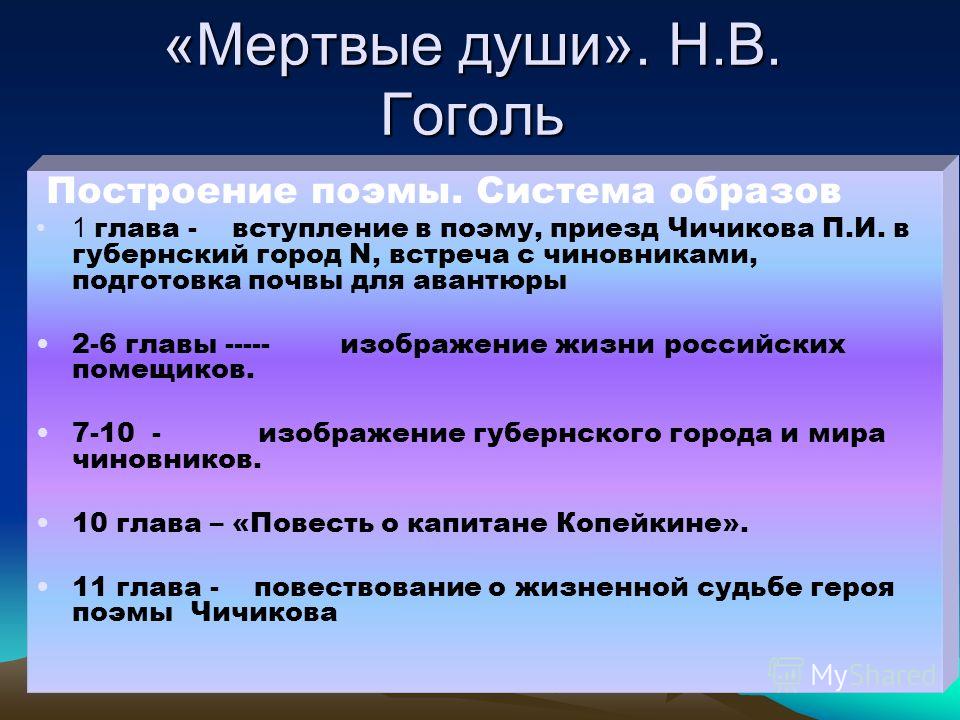

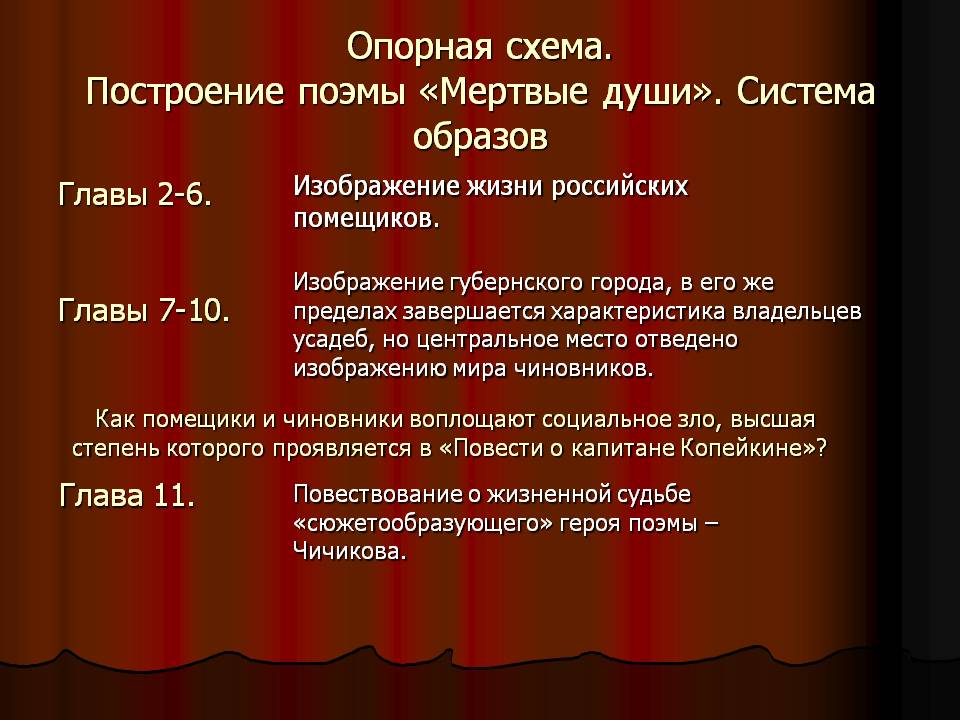

1 глава

Произведение начинается с описания города NN, а конкретно одной из расположенных в нем гостиниц, которые так похожи друг на друга. В ворота постоялого двора вкатывается на собственной бричке главный герой — Чичиков Павел Иванович, который имеет чин коллежского советника.

О себе Чичиков ничего более не сообщает, но очень охотно расспрашивает о чиновниках города, помещиках и других жителях городка. Также Павла Ивановича волнуют вспышки заболеваний, вследствие которых умирали люди.

Также Павла Ивановича волнуют вспышки заболеваний, вследствие которых умирали люди.

Читатель знакомится с его обслугой. Одного из слуг зовут Селифан — это мужчина среднего возраста, любитель выпить. Второму слуге по имени Петруша тоже примерно тридцать лет.

После заселения в гостиницу, Павел Иванович объезжает город. Во время вояжа навещает по очереди всех значительных лиц, умело ведет разговоры с ними, располагая к себе. По этой причине за короткий промежуток времени у Чичикова появляется много приятелей. На балу у губернатора он знакомится с Собакевичем, Ноздревым и Маниловым и соглашается на их приглашение приехать в гости.

Это интересно! Повесть Невский проспект Николая Гоголя: краткое содержание

2 глава

В городке N Павел Чичиков живет около 10 дней, много кутит и пирует с целью приобретения новых полезных для себя связей. Большое внимание автор уделяет описанию слуги Петрушки. Это мужчина, который носит хозяйский сюртук. Черты его лица крупные.

Петрушка все больше молчит, много читает, ему удовольствие приносит сам процесс, а не содержание книги. Слуга игнорирует предложение хозяина помыться, поэтому за ним, будто шлейф, тянется особый неприятный запах. Второй слуга Селифан является кучером. Но подробного его описания Гоголь не дает.

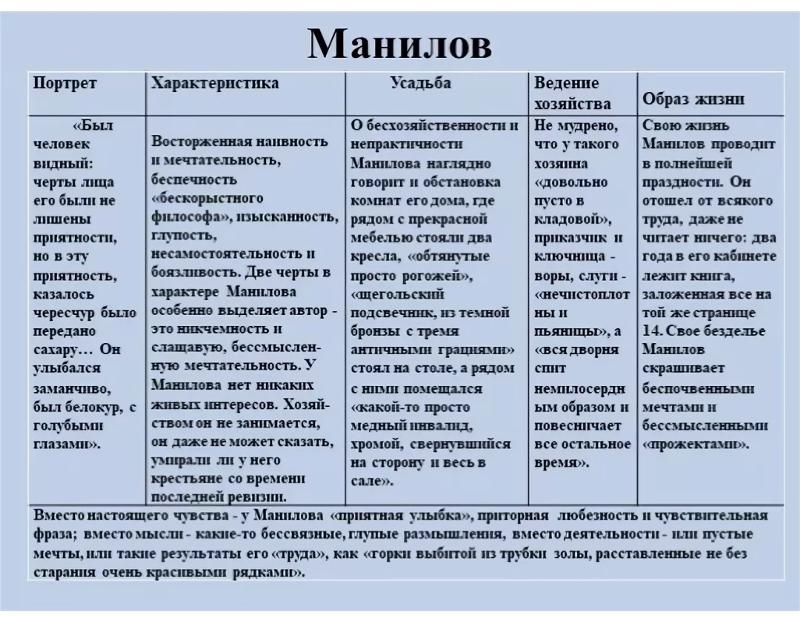

Далее следует повествование о намерении предприимчивого героя посетить Маниловку. По рассказам ее хозяина, селение находится недалеко от города, но на деле расстояние оказывается значительным. Наконец, преодолев долгую дорогу, Чичиков приезжает к Манилову. Хозяин деревни производит на гостя самое приятное впечатление. В разговоре мало говорит о реальной жизни, помещика волнуют лишь высокие материи.

Гоголь подробно останавливается на внутреннем убранстве кабинета Манилова. Особенное внимание автор заостряет на раскрытой книге, причем раскрыта она давно на одной и той же странице, и закладку в ней никто не перемещал уже года два. В доме мебель была добротной, но в каком-то смысле недоработанной. Например, на пару кресел не хватило обивочной ткани.

Например, на пару кресел не хватило обивочной ткани.

У Манилова есть супруга, с которой муж обращается нежно. У читателя создается впечатление, что супругов не волнуют мелочи быта. Отношения между ними возвышенные и трепетные.

Также производят впечатление сыновья Манилова с премудрыми древнегреческими именами. Но только внешне. Внутренних особенных талантов у них герой поэмы не замечает.

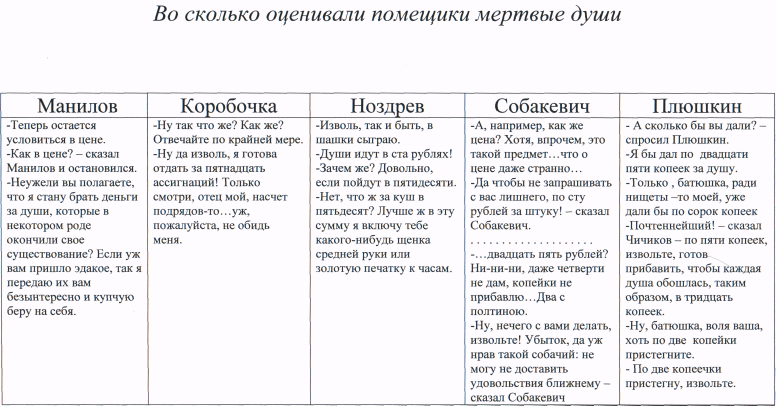

Далее описан разговор Чичикова и Манилова о «мертвых душах», вернее о возможности их приобретения. Манилов в результате разговора отдает мертвые души совершенно даром. Гость покидает Маниловку и направляется к другому помещику.

3 глава

Павел Иванович в этой главе намеревается посетить Собакевича. Однако Селифан отвлекся от дороги, путники заблудились. Пришлось передвигаться по местности с полным отсутствием дорог до той поры, пока бричка не перевернулась, ударившись со всего маха о забор.

Время суток было уже позднее. Путники долго стучались в закрытые двери, пока им не отворила какая-то старуха. Чичиков долго просил ее приютить их с Селифаном, но старуха не желала пускать гостей в дом. Потом после долгих уговоров смилостивилась, услышав рассказ Чичикова о себе и своем дворянском титуле.

Чичиков долго просил ее приютить их с Селифаном, но старуха не желала пускать гостей в дом. Потом после долгих уговоров смилостивилась, услышав рассказ Чичикова о себе и своем дворянском титуле.

Далее Гоголь описывает ночевку в неизвестном доме. А с наступлением утра, главный герой с интересом занимается разглядыванием внешности так называемой старухи. Автор обращает внимание на внутреннее убранство дома, которое говорит о том, что хозяйка — скопидомка.

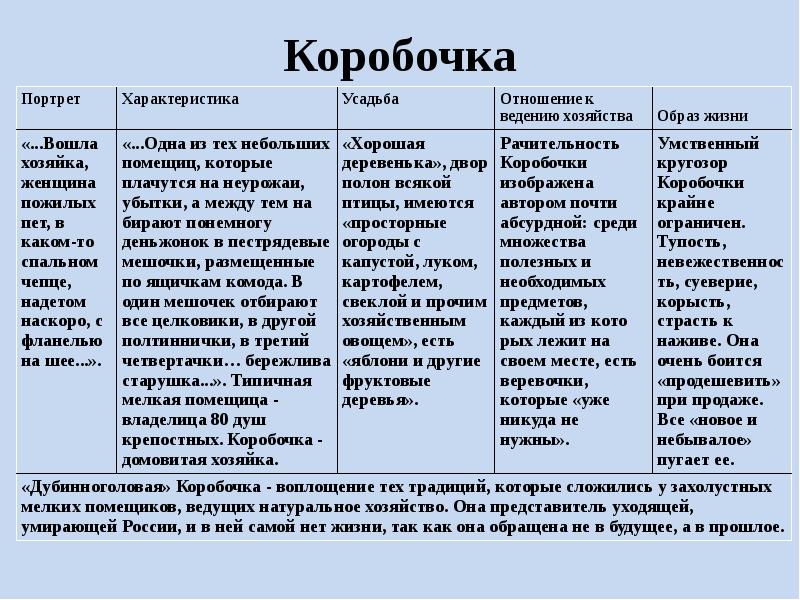

Далее следует описание разговора с хозяйкой усадьбы, которую, как выяснилось, зовут Коробочка Настасья Филипповна. В разговоре Чичиков позволяет себе употребление грубых слов. Их диалог идет вокруг темы «мертвых душ».

Коробочка видит заинтересованность гостя в них и «в нагрузку» к душам предлагает еще много чего. Тот вежливо отказывается, и чувствует себя свободным, только когда получает от помещицы около 20 душ. Хозяйка посылает в качестве провожатой девочку, чтобы та вывела экипаж гостя на проезжую дорогу.

Это интересно! Николай Гоголь — Ночь перед Рождеством: краткое содержание

4 глава

Выехав от Коробочки, герои останавливаются у трактира, потому что были голодны. Во время трапезы Павел Иванович исподволь интересуется у посетителей заведения, где поблизости проживают помещики. Когда обед подходит к концу, в трактире появляется Ноздрев, который на правах старого знакомого отговаривает Чичикова ехать к Собакевичу, а прежде посетить его поместье.

Во время трапезы Павел Иванович исподволь интересуется у посетителей заведения, где поблизости проживают помещики. Когда обед подходит к концу, в трактире появляется Ноздрев, который на правах старого знакомого отговаривает Чичикова ехать к Собакевичу, а прежде посетить его поместье.

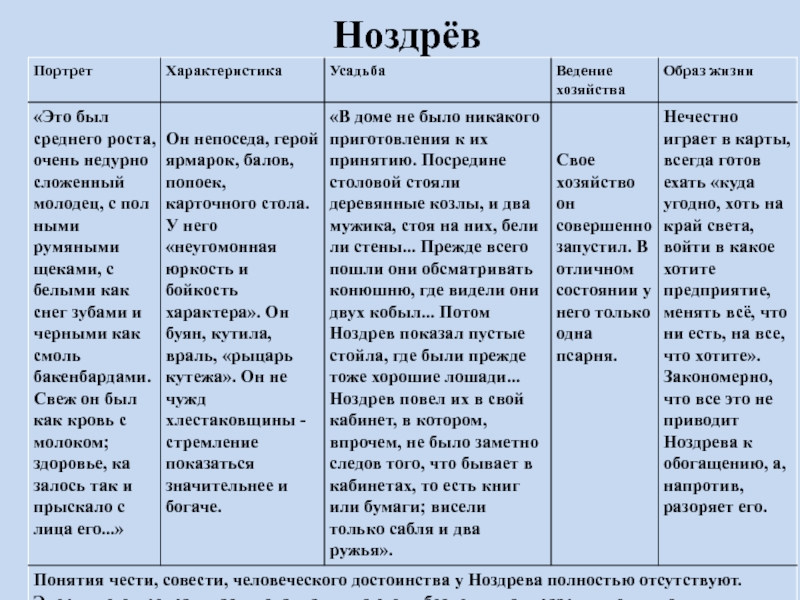

Далее Гоголь описывает внешность, характер и образ жизни Ноздрева. Особенно подчеркивается, что помещик вдов, любит играть в азартные игры и выпивать. Важная деталь – Ноздрев увлекается собаками. У него целая псарня, и даже есть один волк.

В поместье Ноздрева гостей ожидает стол, который ломится от выпивки и яств. Кроме них, здесь же находится зять Ноздрева. Чичиков выпивает за столом немного, но при постороннем человеке не решается завести разговор о мертвых душах. Лишь после отъезда родственника Ноздрева позволяет себе заговорить на интересующую тему.

Сначала Чичиков просит хозяина перевести на него мертвые души, не сообщая о своих истинных намерениях. У Ноздрева в этом случае усиливается интерес к этой афере. Он пытается выяснить истинные причины. Тогда гость вынужден врать. На вранье Ноздрев довольно грубо выражается. Так заканчивается день.

Он пытается выяснить истинные причины. Тогда гость вынужден врать. На вранье Ноздрев довольно грубо выражается. Так заканчивается день.

На утро следующего дня Ноздрев предлагает гостю сразиться в шашки. Условия таковы: если Чичиков выигрывает, то Ноздрев переписывает души на него, выигрывает Ноздрев – все остается, так как есть.

Оба жульничали в игре. Все разрешил приход исправника с вестью, что Ноздрев с этого дня подсудный человек. Чичиков, пользуясь сложившейся ситуацией, спешно покидает имение.

5 глава

Скупщик душ умерших крестьян испытывает чувство радости, что достаточно легко отделался от Ноздрева. В это время конь из его упряжки перепутался поводьями с конем из соседней. В бричке сидела привлекательная молодая особа, которая еще продолжительное время занимала мысли Павла Ивановича. Пока Чичиков предавался прекрасным думам, впереди показалась деревня, принадлежащая Собакевичу.

Пока Чичиков предавался прекрасным думам, впереди показалась деревня, принадлежащая Собакевичу.

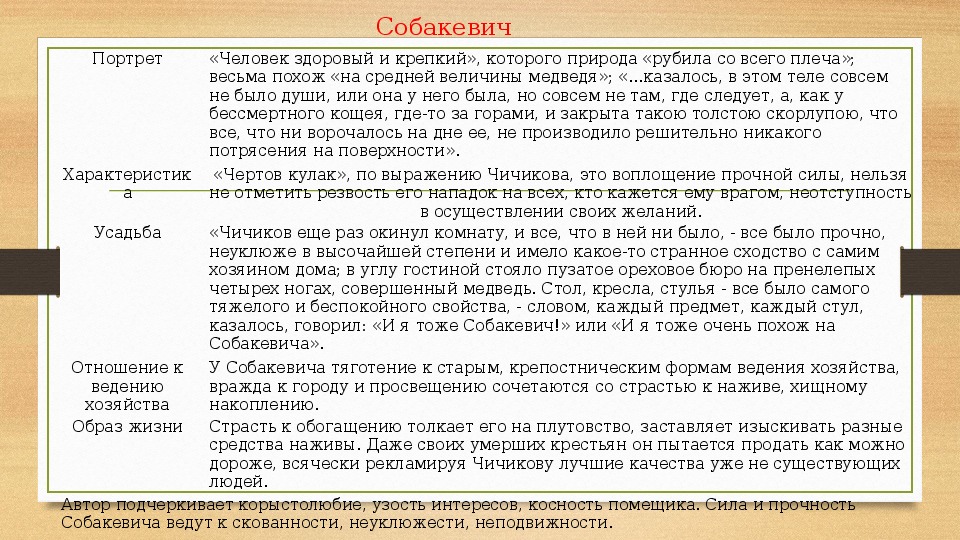

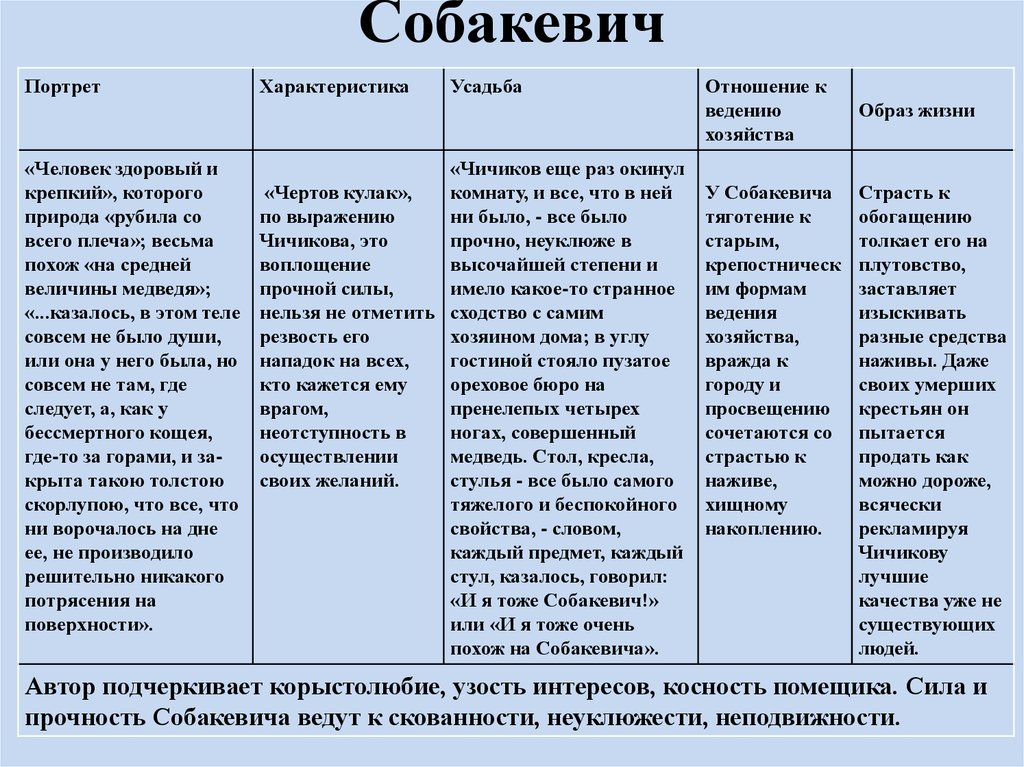

Подъехав к господскому дому, герой увидел Собакевича, который поражал своим сходством с медведем. Все предметы интерьера помещика были похожи по внешнему виду на своего хозяина. В разговоре Собакевич позволял себе грубости, рассказал о том, что недалеко от его деревни проживает помещик Плюшкин.

Когда Чичиков завел разговор о мертвых душах, то Собакевич, казалось, не был удивлен, а спокойно предложил их купить. В процессе сделки Собакевич набивал цену, так что у покупателя сложилось впечатление, что помещик хочет обмануть его. В итоге сделка состоялась, и Павел Иванович направился к Плюшкину.

Это интересно! Изучаем краткое содержание рассказа Гоголя Тарас Бульба

6 глава

Выехав от Собакевича, Чичиков не то задремал, не то задумался. Так незаметно для себя он очнулся, когда въехал в деревню Плюшкина, которая производила удручающее впечатление. Всюду было запустение и разруха. Когда повозка подъехала к господскому дому, то оказалось, что хозяин отсутствует, а гостей встречала ключница.

Всюду было запустение и разруха. Когда повозка подъехала к господскому дому, то оказалось, что хозяин отсутствует, а гостей встречала ключница.

Внутренне убранство дома было тоже запущенным. По нему можно было сделать вывод, что здесь невозможно жить. В это время в дом вошел хозяин. Он был настолько неопрятно одет и плохо выглядел, что у Чичикова возникло невольное ощущение сходства его с нищим.

Но первое впечатление оказалось обманчивым. Плюшкин стал рассказывать историю своей жизни, из которой следовало, что когда-то было все совершенно иначе. О мертвых душах помещик заговорил сам, потому что считал, что его избавление от них принесет ему какую-то выгоду.

Не став трапезничать с хозяином, Павел Иванович приобрел у Плюшкина 78 душ и уехал.

7 глава

Чичиков вернулся в город N, и когда стал разбирать бумаги пришел к выводу, что приобрел порядка 400 душ. В списках Коробочки все имена мертвых были странными и длинными, напоминали прозвища. Списки Собакевича были очень полными.

После того, как все документы были систематизированы, Павел Иванович поехал в суд, чтобы заверить их. Там ему намекнули, что без взятки дела будут идти очень долго. В это время в суде оказался Собакевич, который посодействовал, чтобы председатель не сомневался в правомерности сделки. Собакевич свидетельствовал, что души предназначены для вывода в Херсонскую губернию. Успешную сделку отметили обедом и игрой в вист.

8 глава

По всему городку ходят разговоры, которые сводятся к одному: зачем Чичикову скупать мертвые души? Чем больше ширилась и обрастала небылицами эта история, тем больше росла популярность Павла Ивановича.

Особенно им интересовались дамы. Дошло даже до того, что какая-то женщина прислала Чичикову любовное письмо без подписи. Когда Павел Иванович явился на очередной прием, то никак не мог понять, какая же из прелестниц была автором послания.

Это интересно! Повесть Портрет Николая Гоголя: краткое содержание

Здесь же был Ноздрев, который своим непотребным поведением, колкими фразами ставил Павла Ивановича в неловкое положение и заставил покинуть прием.

9 глава

Здесь речь идет об Алле Григорьевне и Софье Ивановне. Дамы встретились утром и вели разговоры о приезжем предпринимателе. Говорили, что Чичиков мошенник и обманным путем хочет добиться расположения дочери губернаторши, а Ноздрев его сообщник.

Также в это время в городе была похищена девушка. Это преступление приписывали Чичикову. В итоге все эти досужие разговоры привели к тому, что героя больше никто никуда не приглашал. Сам же Павел Иванович был в это время нездоров и с постоялого двора никуда не выходил.

Жители города все свои домыслы относительно приезжего скупщика умерших крестьян изложили прокурору города.

10 глава

Жители города собрались у полицмейстера. Почтмейстер рассказал повесть о капитане Копейкине. Суть ее сводилась к тому, что некогда на белом свете жил Копейкин и на войне получил серьезные увечья.

Тогда капитан отправился просить помощи у царя. Петербург ему понравился, и он верил, что государь разрешит его проблемы. Но с каждым разом вера в царя становилась все меньше, потому что посетителя не принимали, а советовали зайти в другой раз.

В результате капитан попытался добиться аудиенции у царя настойчивостью, но Копейкин был поручен фельдъегерю, поехал с ним и больше никто никогда о Копейкине ничего не слышал.

Жители города сначала решили, что Чичиков это и есть Копейкин, но потом от этой мысли отказались, потому что у никаких видимых поражений конечностей у Павла Ивановича не было.

Сам же Чичиков все еще болел. И после событий у полицмейстера, Ноздрев зашел к больному и рассказал о последних событиях.

11 глава

Наступило утро. Чичиков был готов покинуть городок, но оказалось, что все пошло не так. Сначала ему встретилась похоронная процессия – скончался прокурор. Потом выяснилось, что неисправно колесо.

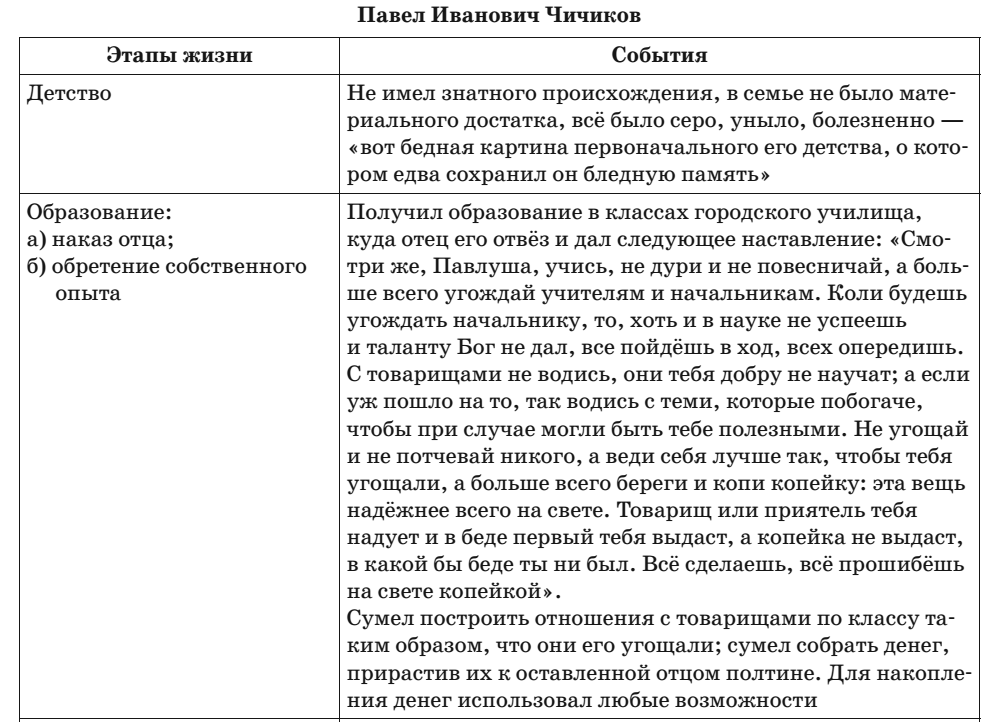

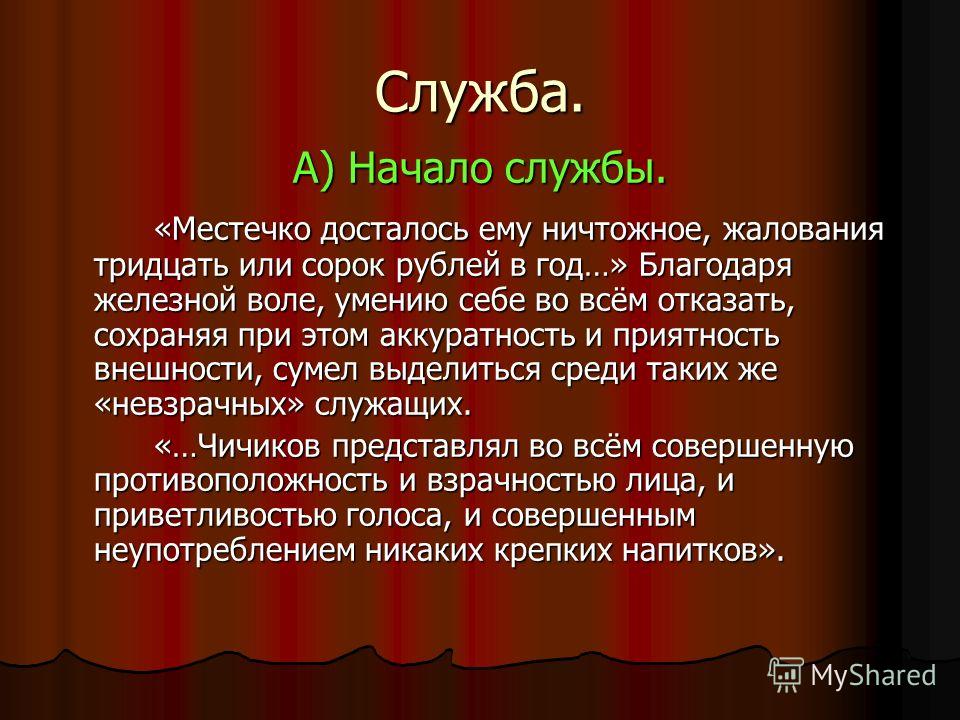

Пока неисправность чинили, Гоголь рассказывает историю предприимчивого покупателя и дает объяснение, почему он скупает мертвые души. Оказывается, что у родителей Павла Ивановича была всего одна семья крепостных, поэтому они, хоть и имели дворянский титул, были недостаточно богатыми.

Оказывается, что у родителей Павла Ивановича была всего одна семья крепостных, поэтому они, хоть и имели дворянский титул, были недостаточно богатыми.

Когда Павел подрос, отец повез его в город устраивать в училище и дал наказ не обзаводиться друзьями, беречь деньги, слушать наставников и быть угодным начальству. Сын внял заветам отца, был прилежным учеником и всеми способами зарабатывал деньги. По окончании обучения пытался Павел пробиваться вверх по карьерной лестнице. Ему это удавалось с великим трудом. Чтобы пробиться вверх, пришлось использовать людей в своих целях. Занимался многими делами, но во всех оказывался на самой нижней ступени.

В конце концов, Чичиков начал передавать документы крестьян в опекунский совет и за каждого получать деньги. Однажды ему объяснили, что платить будут и за умерших, лишь бы по документам эти люди числились живыми.

Так Павел Иванович принял решение скупить мертвые души, чтобы потом продать их как живых и получить прибыль.

В сети Интернет много источников, где можно прочитать поэму Н. В. Гоголя «Мёртвые души» в сокращении. Можно просто читать краткое содержание, а есть краткое содержание по главам. Также есть печатные сборники, которые так и называются «Все произведения школьной программы в кратком изложении».

В. Гоголя «Мёртвые души» в сокращении. Можно просто читать краткое содержание, а есть краткое содержание по главам. Также есть печатные сборники, которые так и называются «Все произведения школьной программы в кратком изложении».

Полезное видео

Подведем итоги

Поэма Гоголя Мертвые души написана в 1 половине 19 века, но не утратила своей актуальности и злободневности сегодня. Ведь Николай Васильевич показал оригинальность и индивидуальность человека, предприимчивого дельца. В этом, наверное, феномен произведения.

Краткое содержание поэмы «Мертвые души» Гоголя

Содержание

- История создания поэмы

- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3

- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7

- Глава 8

- Глава 9

- Глава 10

- Глава 11

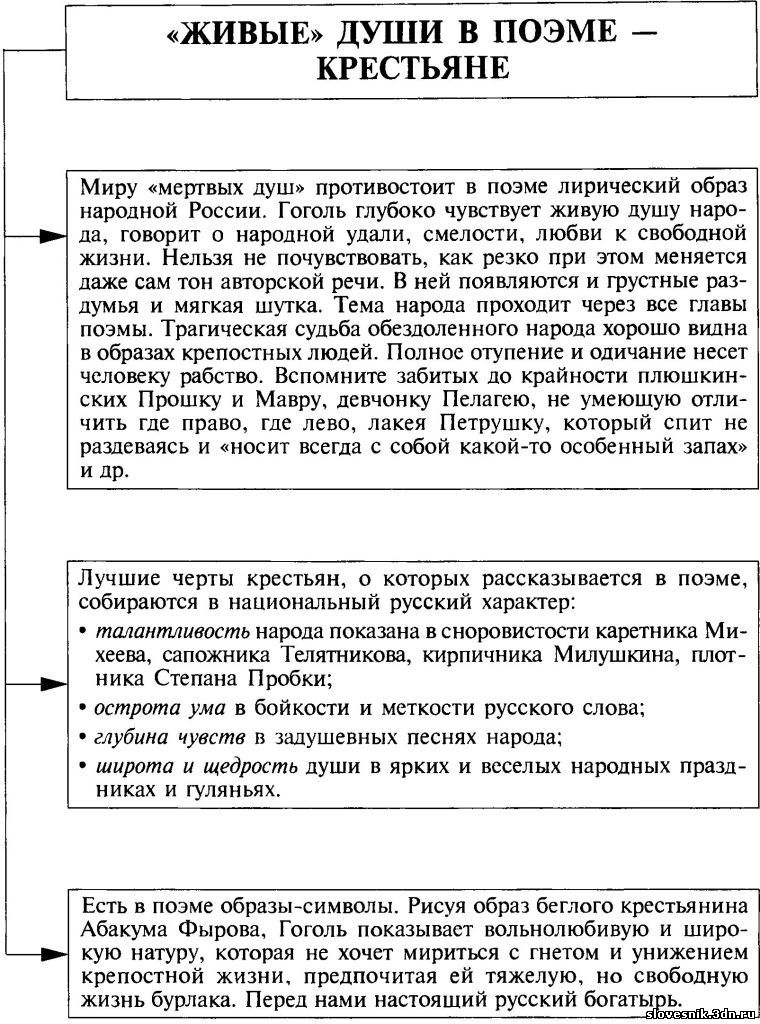

Поэму «Мертвые души» Гоголя стоит воспринимать, как обзор автором особенностей и парадоксов российского общества, где автор намеренно все утрирует, чтобы показать пагубность привычек и пороки помещичьего сословия XIX века.

В названии произведения также заложен двойной смысл. Дело в том, что речь идет не только и не столько о крестьянах, но и о мертвых душах помещиков, которые продажны, никчемны и пустые внутри.

Сегодня мы разберем краткое содержание «Мертвых душ» Гоголя, а также рассмотрим историю создания произведения.

А если вы уже читали повесть Гоголя «Шинель», то рекомендуем вам нашу статью о смысле этого произведения.

Ну а у нас сегодня краткий пересказ «Мертвых душ». Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем!

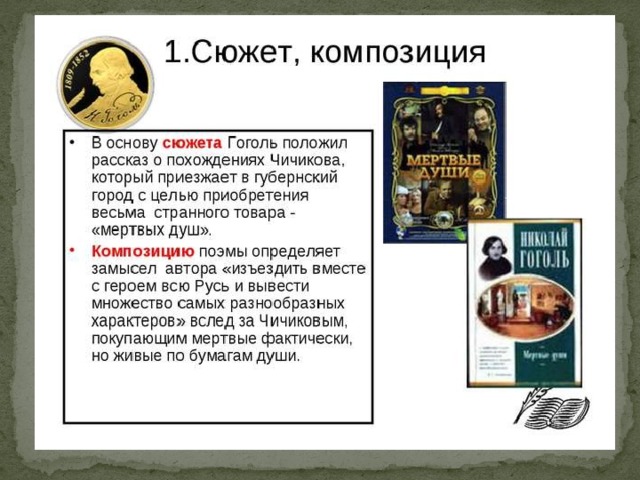

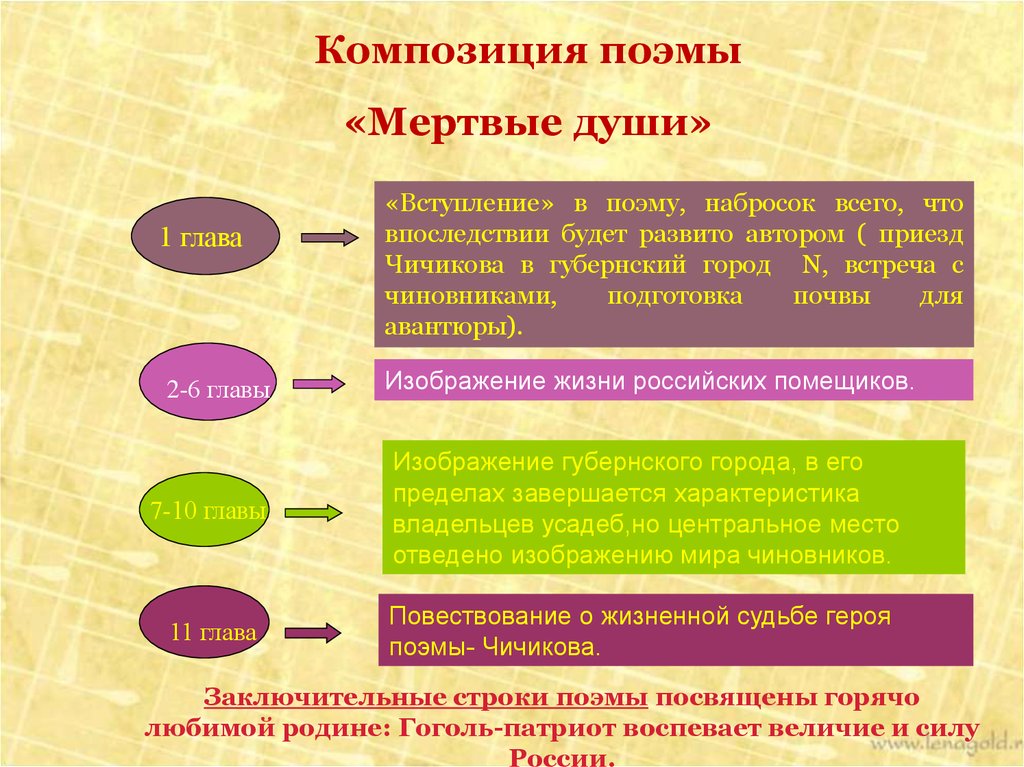

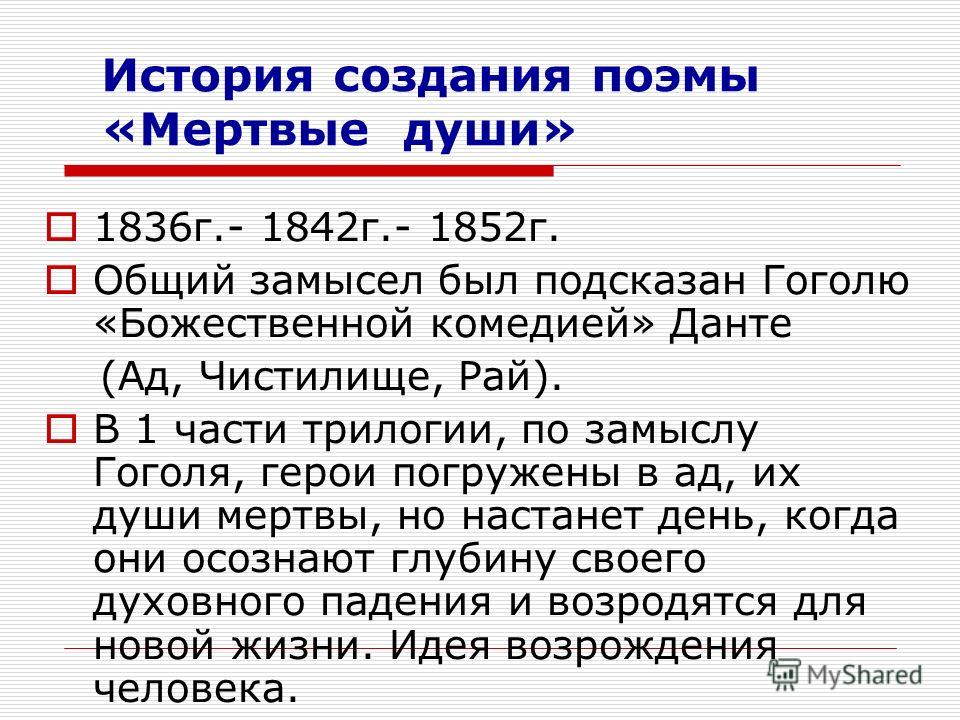

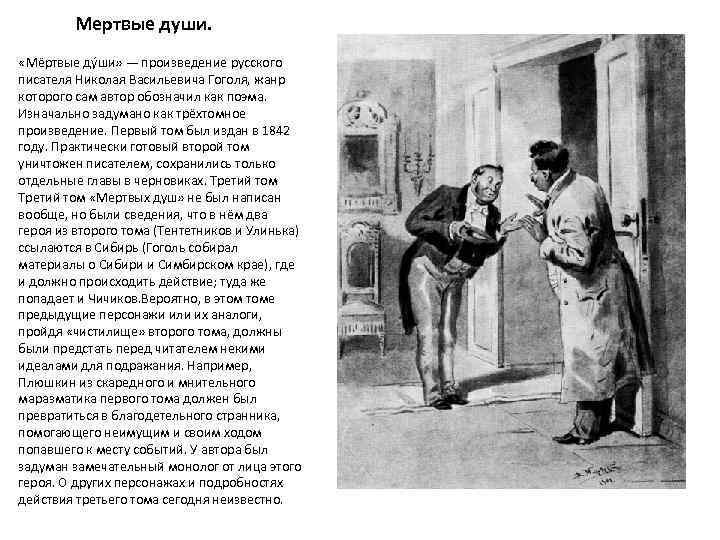

История создания поэмы

Николай Гоголь посвятил поэме довольно существенный отрезок своей жизни, неоднократно переписывая работу. Изначально произведение задумывалось, как юмористическое. Однако в процессе работы автор решил сконцентрироваться на социальных и политических проблемах общества.

Гоголь планировал три части «Мертвых душ». В первой речь бы пошла о пороках помещиков, во второй главный герой бы получил возможность искупить свою вину и морально вырасти, а третья описывала бы будущее всей Российской империи.

Однако Гоголю было суждено закончить только первый том, который впервые был опубликован в 1842 году. Практически готовую вторую часть автор самостоятельно сжег, а работа над третьей даже не начиналась.

Если кратко, «Мертвые души» не были продолжены по причине смерти писателя, но и есть и более конспирологическая – Гоголь и сам не знал, какое будущее ждет Россию.

С историей создания разобрались, так что переходим к краткому содержанию поэмы «Мертвые души» Гоголя по главам.

Глава 1

Краткий пересказ «Мертвых душ» начинается со знакомства с главным персонажем истории. Перед нами бывший чиновник Чичиков Павел Иванович. Он задумал провести аферу, чтобы заработать состояние. Для этого ему нужно собрать большое количество «мертвых душ», то есть документов крестьян, которые уже умерли.

Фото: legko.comДля этого он решает первым делом зарекомендовать себя в обществе провинциального городка. Поэтому с радостью приходит на званый ужин, который организует глава города. Там он производит на всех хорошее впечатление, и знакомится с парой первых помещиков в лице Собакевича и Манилова. Прием у почтмейстера пополняет копилку знакомств в лице дворянина Ноздрева.

Там он производит на всех хорошее впечатление, и знакомится с парой первых помещиков в лице Собакевича и Манилова. Прием у почтмейстера пополняет копилку знакомств в лице дворянина Ноздрева.

Глава 2

На вторую неделю пребывания в провинциальных городок N, Чичиков отправляется в гости к помещику Манилову. Там он разговаривает с хозяином, и тот ему совершенно доверяет. Поэтому легко верит в ложь мошенника, и без какой-либо платы отдает мертвые души своих крестьян.

Фото: drive2.ruГлава 3

Следующее место остановки Чичикова – это поместье и души Собакевича. Однако по пути он теряется и отчаянно просится на постой в имении единственной помещицы женского пола Коробочке. Та не отказывает гостю, а на утро боязливая и недоверчивая женщина все же уступает Чичикову своих умерших крестьян.

Глава 4

Покинув имение чрезмерно недоверчивой Коробочки, мошенник решает перекусить в трактире. По счастливой случайности, туда же прибывает знакомый помещик Ноздрев и муж его дочери Мижуев. Встретит нашего главного героя, Ноздрев приглашает того в гости. Уже будучи в имении, мошенник просит дворянина продать души уже умерших крестьян. Но из-за скверного характера Ноздрев отказывает Чичикову.

Встретит нашего главного героя, Ноздрев приглашает того в гости. Уже будучи в имении, мошенник просит дворянина продать души уже умерших крестьян. Но из-за скверного характера Ноздрев отказывает Чичикову.

Господа начинают крепко ссориться друг с другом, и дело чуть не доходит до рукоприкладства. Итог – Чичиков едва уносит ноги из усадьбы Ноздрева. Ну а мы движемся дальше по нашему краткому содержанию «Мертвых душ».

Фото: helpiks.suГлава 5

Уезжая от злобного помещика к поместью и деревне его коллеги Собакевича, Чичиков едва ли не попадает в аварию на своей бричке, сталкиваясь с экипажем неизвестных ему дам. Его внимание там привлекает очень милая блондинка, которая, как выясняется позже, приходится родной дочерью губернатору.

В имении Собакевича проходят довольно сложные переговоры, и Чичиков сетует, что его оппонент пытается выжать максимум со всех своих активов, пусть даже и мертвых. Однако помещик все же соглашается на сделку.

Фото: vladimir.bezformata.comГлава 6

В 6 главе нашего краткого пересказа «Мертвых душ» Гоголя рассказывается о следующей цели Чичикова – это жадный и скупой Плюшкин, у которого на руках большое количество мертвых душ. Дело в том, что население в его деревнях мрет, как мухи, и еще живые предпочитают самовольно поменять место жительства.

Дело в том, что население в его деревнях мрет, как мухи, и еще живые предпочитают самовольно поменять место жительства.

Короткие переговоры пополняют сокровищницу мошенника новыми мертвыми душами. Чичиков решает вернуться в город, чтобы немного отдохнуть от поездок на природе и общения с массой странных помещиков.

Глава 7

После прибытия Чичикова в город у него на руках накопилось большое количество мертвых душ, и он стремиться оформить в государственном учреждении все бумаги на несуществующих крестьян. На месте он встречает Манилова, а затем сталкивается с Собакевичем. Знакомство с влиятельными гражданами города позволяет мошеннику быстро оформить все бумаги.

После удачной сделки помещики и Чичиков отправляются к уже общему знакомому, чтобы отпраздновать успех. Позже мошенник отправляется к себе в гостиницу.

Фото: dhoz.ruГлава 8

Провинциальный городок все толкует о том, как Чичиков вдруг оказался сказочно богатым, ведь одним махом купил такое большое количество крестьян. Однако население и влиятельные люди не знают, что это всего лишь мертвые души.

Однако население и влиятельные люди не знают, что это всего лишь мертвые души.

Аферист решает отправиться на бал к губернатору. На приеме он вновь встречает симпатичную блондинку. Он пытается ухаживать за понравившейся ему девушке, но та им явно не интересуется. Среди приглашенных также появляется Ноздрев, который рассказывает всем о том, каких крестьян купил Чичиков.

Однако все присутствующие считают это пьяным бредом, но мошенник сильно пугается и решает покинуть бал. В тоже время пребывает Коробочка, которая в кругу своих знакомых говорит о странной покупке Чичикова.

Глава 9

По всему городу начинают говорить о том, что Чичиков провел подставные сделки и он мошенник. Однако чиновники бояться наказания за проведение этих операций с бумагами, и решают все оставить втайне.

Тем временем губернатору сообщают о том, что на территории его вотчины скрывается беглый преступник. Все сразу бросают косые взгляды на Чичикова, а все депутаты и чиновничий аппарат собираются на обсуждение у полицмейстера.

Глава 10

Покуда Чичиков пытается поскорее выздороветь в номере гостиницы, чиновники активно каждый день обсуждают личность Чичикова. Также почтмейстер делится с присутствующими догадкой о том, что перед ними может быть капитан Копейкин.

Тем временем Чичиков выздоравливает, и пока не подозревает о пересудах в городе, отправляется к губернатору. Однако его не пускают.

Непонимание не покидает мошенника, пока его не навещает Ноздрев, который и говорит, что все население города «случайно» узнало о странной сделке Чичикова. Мошенник спешно собирает свои вещи, чтобы покинуть этот провинциальный городок.

Фото: онлайн-читать.рфГлава 11

На следующее утро Чичиков ровняется с похоронной процессией, которая провожает в последний путь прокурора. Никто не пытается задержать мошенника.

Чем закончились «Мертвые души»? Гоголь нам рассказывает о непростом детстве главного героя и откуда у того появилась идея скупать мертвых крепостных у помещиков.

На этом наш краткий пересказ «Мертвых душ» Гоголя подошел к концу. Если у вас остались вопросы или есть предложения, обязательно пишите их в комментариях.

Мирного вам неба над головой и до скорых встреч на страницах новых статей!

Электронный текстDead Souls | Часть I, Глава IX

Электронный текст Dead Souls | Часть I, Глава IX | GradeSaverЛучшее резюме в формате PDF, темы и цитаты. Больше книг, чем SparkNotes.

Электронный текст

Наутро, незадолго до обычного часа дежурств, из ворот оранжевого деревянного дома с мансардным этажом и рядом синих столбов выскочила дама в элегантном клетчатом плаще. С нею шел лакей в шинели с многочисленными плащами и в полированном цилиндре с золотым околышем. Поспешно, но грациозно, дама поднялась по ступеням, спущенным с коляски, стоявшей перед входом, и как только она это сделала, лакей запер ее, снова поставил ступеньки и, ухватившись сзади за ремешок, машину, крикнул кучеру: «Сейчас!» Причина всего этого заключалась в том, что дама была обладательницей сведений, которые ей не терпелось передать своему ближнему. Она поминутно выглядывала из каретного окна и с почти безмолвной досадой замечала, что она еще только на полпути. Фасады домов показались ей длиннее обыкновенного, и в особенности фасад белокаменной больницы с рядами узких окон показался ей бесконечным до такой степени, что она наконец вынудила ее воскликнуть: «О, проклятое здание! ! Положительно этому нет конца!» Еще она два раза заклинала кучера словами: «Поезжай скорее, Андрюша! Ты страшно долго в пути сегодня утром». Но, наконец, цель была достигнута, и коляска остановилась перед одноэтажным деревянным особняком темно-серого цвета, с белой резьбой над окнами, высоким деревянным забором и узким садиком перед последним и несколькими скудными деревья белеют от неуместного покрытия дорожной пылью. В окнах здания также стояло несколько цветочных горшков и попугай, который попеременно танцевал на полу своей клетки и цеплялся клювом за ее кольцо. Также на солнышке перед дверью спали две домашние собаки. Здесь жил закадычный друг дамы. Как только закадычная подруга узнала о приезде новенькой, она сбежала в переднюю, и обе дамы поцеловались и обнялись.

Она поминутно выглядывала из каретного окна и с почти безмолвной досадой замечала, что она еще только на полпути. Фасады домов показались ей длиннее обыкновенного, и в особенности фасад белокаменной больницы с рядами узких окон показался ей бесконечным до такой степени, что она наконец вынудила ее воскликнуть: «О, проклятое здание! ! Положительно этому нет конца!» Еще она два раза заклинала кучера словами: «Поезжай скорее, Андрюша! Ты страшно долго в пути сегодня утром». Но, наконец, цель была достигнута, и коляска остановилась перед одноэтажным деревянным особняком темно-серого цвета, с белой резьбой над окнами, высоким деревянным забором и узким садиком перед последним и несколькими скудными деревья белеют от неуместного покрытия дорожной пылью. В окнах здания также стояло несколько цветочных горшков и попугай, который попеременно танцевал на полу своей клетки и цеплялся клювом за ее кольцо. Также на солнышке перед дверью спали две домашние собаки. Здесь жил закадычный друг дамы. Как только закадычная подруга узнала о приезде новенькой, она сбежала в переднюю, и обе дамы поцеловались и обнялись.

«Как я рада тебя видеть!» — сказал закадычный друг. «Услышав, что кто-то идет, я недоумевал, кто это может так рано звонить.

Гость, со своей стороны, хотел перейти к делу, сообщив свои новости, но внезапное восклицание хозяйки придало (на время) новое направление разговору.

«Какой хорошенький ситец!» воскликнула она, глядя на платье другой.

«Да, красиво», согласился посетитель. — С другой стороны, Прасковья Федоровна думает, что…

Другими словами, дамы завели разговор о платье; и только после того, как это продолжалось довольно долго, гостья обронила замечание, побудившее ее увеселителя спросить:

«А как поживает всеобщая прелестница?»

«Боже мой!» ответил другой. «Было ТАКОЕ дело! В самом деле, ты вообще знаешь, зачем я здесь?» И дыхание гостьи стало более частым, и дальнейшие слова, казалось, зависли между ее губами, как ястребы, готовящиеся напасть на свою добычу. Только у человека бесчеловечного «настоящего друга» хватило бы духу прервать ее; но хозяйка была именно такой подругой и тотчас вмешалась:

«Интересно, как можно увидеть в этом человеке что-то, что можно похвалить или восхитить. Что касается меня, то я думаю — и я бы сказал то же самое прямо ему в лицо — что он совершенный негодяй.»

Что касается меня, то я думаю — и я бы сказал то же самое прямо ему в лицо — что он совершенный негодяй.»

«Да, но послушай, что я тебе скажу.»

«О, я знаю, что некоторые люди считают его красивым,» продолжала хозяйка, равнодушно; — А я говорю, что он совсем не такой, — что, в частности, нос у него совершенно отвратительный.

«Да, но дай мне закончить то, что я говорил.» Тон гостя был почти жалким в своей привлекательности.

«Что же тогда?»

«Вы не можете себе представить мое душевное состояние! Видите ли, сегодня утром ко мне пришла жена отца Кирилла, жена протоиерея, вы ее знаете, не так ли? оказалось?»

«Человек, который построил протоиерею птичник?»

«О, нет! Если бы это было все, то ничего бы не было. Нет. Послушайте, что мне сказала жена отца Кирилла. Она сказала, что вчера ночью в дом протоиерея приезжала помещица госпожа Коробочка… приехал весь бледный и дрожащий — и рассказал ей, о, такие вещи!.. Звучат, как из книжки. То есть глубокой ночью, когда все легли спать, раздался страшнейший можно вообразить, и кто-то закричал: «Откройте ворота, или мы их сломаем!» Только подумайте! После этого, как можно говорить, что этот человек очарователен, я не могу себе представить».

То есть глубокой ночью, когда все легли спать, раздался страшнейший можно вообразить, и кто-то закричал: «Откройте ворота, или мы их сломаем!» Только подумайте! После этого, как можно говорить, что этот человек очарователен, я не могу себе представить».

«Ну, а мадам Коробочка? Девушка она или хорошенькая?»

«О боже, нет! Довольно старая женщина.»

«В самом деле, великолепно! Так он действительно помолвлен с таким человеком? Можно от всей души похвалить вкус наших дам за то, что они влюбились в него!»

«Все-таки это не так, как ты думаешь. Подумай теперь! Вооруженный с головы до ног, он зашел к этой старухе и сказал: «Продайте мне все ваши души, которые недавно умерли». Конечно, госпожа Коробочка вполне резонно ответила: «Я не могу продать вам эти души, потому что они ушли из этого мира». но он ответил: «Нет, нет! Они НЕ мертвы. Это я говорю вам это — я должен знать правду об этом деле. Я клянусь, что они все еще живы». Словом, он устроил такую сцену, что вся деревня сбежалась к дому, и дети кричали, и мужчины кричали, и никто не мог сказать, в чем дело, дело казалось мне таким ужасным, таким совершенно ужасным, что Я трепетала неимоверно, слушая этот рассказ. «Дражайшая моя барыня, — сказала моя служанка Машка, — посмотрите, пожалуйста, на себя в зеркало и посмотрите, какая вы белая». — Но мне не до этого, — ответил я, — так как я должен идти сообщить новости моей подруге Анне Григорьевне. И я не терял ни минуты, заказывая коляску, но когда мой кучер Андрюша спросил меня, куда мне идти, я не мог выговорить ни слова, а просто стоял и смотрел на него, как дурак, пока не подумал, что он, должно быть, сочтет меня сумасшедшим. , Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я расстроен!

«Дражайшая моя барыня, — сказала моя служанка Машка, — посмотрите, пожалуйста, на себя в зеркало и посмотрите, какая вы белая». — Но мне не до этого, — ответил я, — так как я должен идти сообщить новости моей подруге Анне Григорьевне. И я не терял ни минуты, заказывая коляску, но когда мой кучер Андрюша спросил меня, куда мне идти, я не мог выговорить ни слова, а просто стоял и смотрел на него, как дурак, пока не подумал, что он, должно быть, сочтет меня сумасшедшим. , Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я расстроен!

«Какое странное дело!» прокомментировала хозяйка. — Что, черт возьми, имел в виду человек под «мертвыми душами»? Признаюсь, эти слова превышают мое понимание. Любопытно, что я уже второй раз слышу, как говорят об этих душах. Правда, муж уверяет, что Ноздрев лгал; однако в его лжи, кажется, было зерно правды».

— Ну, представьте себе мое состояние, когда я все это услышала! — А теперь, — сказал, кажется, Коробочка жене протоиерея, — я совсем не знаю, что делать, ибо, бросив мне пятнадцать рублей, человек заставил мне подписать никчемную бумагу — да, мне, неопытной, беззащитной вдове, ничего не понимающей в делах».

«По моему мнению, это нечто большее, чем мертвые души, которые бросаются в глаза.»

«Я тоже так думаю», согласился другой. Собственно говоря, замечание подруги поразило ее в полном удивлении, а также наполнило ее любопытством узнать, что может означать слово «больше». На самом деле, она почувствовала побуждение спросить: «Что, по вашему мнению, скрывается за всем этим?»

«Нет, скажи мне, что ТЫ думаешь?»

«Что я предполагаю? Я затрудняюсь предположить.»

«Да, но скажи мне, что у тебя на уме?»

При этом гостье пришлось признаться, что она растерялась; ибо, хотя она и была способна впадать в истерику, она была неспособна выдвинуть какую-либо рациональную теорию. Следовательно, она чувствовала, что нуждается в нежном утешении и совете.

«Тогда вот что я думаю о мертвых душах», сказала хозяйка. Мгновенно гостья навострила уши (или, вернее, они насторожились) и выпрямилась, и стала как-то моднее, и, несмотря на свой немалый вес, приняла вид плывущего по ветру куска чертополоха.

— Мертвые души, — начала хозяйка.

«Что, что?» спросил гость в большом волнении.

«Есть, есть…»

«Скажи мне, скажи мне, ради всего святого!»

«Это выдумка, чтобы скрыть что-то другое. Настоящая цель этого человека, это… ПОХИТИТЬ ДОЧЬ ГУБЕРНАТОРА.»

Столь поразительным и неожиданным был этот вывод, что гость сидел в состоянии бледного, окаменевшего, искреннего изумления.

«Боже мой!» — воскликнула она, хлопая в ладоши. — Я НИКОГДА не догадалась!

«Ну, по правде говоря, я догадался, как только ты открыл рот.»

«Значит, учить таких девочек, как дочь губернатора, в школе! Вы только посмотрите, что из этого выйдет!»

«Да, действительно! И мне говорят, что она говорит такие вещи, которые я даже стесняюсь повторять.»

«Воистину, сердце сжимается, когда видишь, до чего дошла безнравственность.»

«Некоторые мужчины совсем потеряли голову от нее, но я думаю, что на нее не стоит обращать внимание. »

»

«Конечно. И манеры у нее невыносимые. Но больше всего меня озадачивает, как такой странствующий человек, как Чичиков, мог ввязаться в такое дело. Неужели у него должны быть сообщники?»

«Да, и я должен сказать, что один из этих сообщников — Ноздрев».

«Конечно, нет?»

«Конечно, я должен так сказать. Ведь я знал, что он даже пытался продать своего отца! Во всяком случае, он поставил его в карты.»

«Правда? Вы меня заинтересовали. Никогда бы не подумал, что он способен на такие вещи.»

«Я всегда так думал.»

Обе дамы еще оживленно и успешно обсуждали дело, когда в комнату вошел прокурор — кустистые брови, неподвижное лицо, моргающие глаза и все такое. Тотчас же дамы поспешили сообщить ему о случившемся, сообщив при этом все подробности и о покупке мертвых душ, и о замысле похитить губернаторскую дочь; после чего они разошлись в разные стороны, с целью поднять остальную часть города. Для выполнения этой затеи требовалось не более получаса. Пыль в глаза публике им пустить удалось настолько основательно, что на некоторое время каждый, а особенно армия чиновников, оказался в положении школьника, которому во сне бросили в голову пакетик с перцем. столкнуться с группой более ранних товарищей. Вопросы, которые теперь предстоит обсудить, разрешились на два, а именно: вопрос о мертвых душах и вопрос о губернаторской дочери. С этой целью были образованы две партии — мужская и женская. Мужская партия — наиболее бестолковая из двух — обратила свое внимание на мертвые души: женская партия занималась исключительно якобы похищением губернаторской дочери. И здесь можно сказать (к чести дам), что женская партия проявляла гораздо больше методичности и осторожности, чем ее соперничающая фракция, вероятно, потому, что функция ее членов в жизни всегда заключалась в ведении и ведении домашнего хозяйства. Поэтому у дам дело вскоре приняло живую и определенную форму; они стали ясно и неопровержимо материализованы; они стояли лишенными всех сомнений и других препятствий.

Пыль в глаза публике им пустить удалось настолько основательно, что на некоторое время каждый, а особенно армия чиновников, оказался в положении школьника, которому во сне бросили в голову пакетик с перцем. столкнуться с группой более ранних товарищей. Вопросы, которые теперь предстоит обсудить, разрешились на два, а именно: вопрос о мертвых душах и вопрос о губернаторской дочери. С этой целью были образованы две партии — мужская и женская. Мужская партия — наиболее бестолковая из двух — обратила свое внимание на мертвые души: женская партия занималась исключительно якобы похищением губернаторской дочери. И здесь можно сказать (к чести дам), что женская партия проявляла гораздо больше методичности и осторожности, чем ее соперничающая фракция, вероятно, потому, что функция ее членов в жизни всегда заключалась в ведении и ведении домашнего хозяйства. Поэтому у дам дело вскоре приняло живую и определенную форму; они стали ясно и неопровержимо материализованы; они стояли лишенными всех сомнений и других препятствий.

К сказанному, конечно, присоединялись различные дополнительные доказательства и улики, по мере того как сенсация распространялась на более отдаленные уголки города. Наконец, с этими уточнениями дело дошло до ушей самой жены губернатора. Естественно, как мать семейства, и как первая дама города, и как матрона, никогда прежде не подозревавшаяся в подобных вещах, она очень обиделась, когда услышала эти истории, и очень справедливо: с в результате ее бедная юная дочь, хотя и невинная, должна была вынести едва ли не такой неприятный тет-а-тет, какой когда-либо выпадал на долю шестнадцатилетней девицы, в то время как швейцарский лакей, со своей стороны, получил приказ никогда, никогда не допускать Чичикова к дом.

К сказанному, конечно, присоединялись различные дополнительные доказательства и улики, по мере того как сенсация распространялась на более отдаленные уголки города. Наконец, с этими уточнениями дело дошло до ушей самой жены губернатора. Естественно, как мать семейства, и как первая дама города, и как матрона, никогда прежде не подозревавшаяся в подобных вещах, она очень обиделась, когда услышала эти истории, и очень справедливо: с в результате ее бедная юная дочь, хотя и невинная, должна была вынести едва ли не такой неприятный тет-а-тет, какой когда-либо выпадал на долю шестнадцатилетней девицы, в то время как швейцарский лакей, со своей стороны, получил приказ никогда, никогда не допускать Чичикова к дом. Сделав свои дела с женой губернатора, дамская компания обрушилась на мужскую часть с целью склонить ее на свою сторону, утверждая, что мертвые души были выдумкой, используемой исключительно для отвода подозрений и успешно влияет на похищение. И действительно, не один мужчина обратился и присоединился к женскому лагерю, несмотря на то, что благодаря этому такие отделившиеся получили от своих покойных товарищей громкие прозвища, такие, как «старухи», «нижние юбки» и другие природа особенно оскорбительна для мужского пола.

Кроме того, сколько бы они ни вооружались и не выходили на поле боя, мужчины не могли добиться такого порядка в своих рядах, как женщины. У первого все было устаревшим, грубо обтесанным, неподходящим, неподходящим, плохо приспособленным и низшим; в их головах не было ничего, кроме раздора, пошлости, путаницы и неряшливости мыслей. Одним словом, они обнаруживали всюду мужскую склонность, грубую, тяжеловесную натуру, которая не способна ни к ведению хозяйства, ни к поспешным выводам, а также остается всегда недоверчивой и ленивой, полной постоянных сомнений и вечной робости. Например, мужская партия заявила, что вся эта история — вздор, что якобы похищение дочери губернатора было делом рук скорее военного, чем гражданского преступника; что дамы лгали, обвиняя Чичикова в содеянном; что женщина подобна денежному мешку: что в нее ни кладешь, она отныне сохраняет; что предметом, который действительно требовал внимания, были мертвые души, о которых дьявол знал только значение, но в которых определенно таилось что-то, противное порядку и дисциплине. Одна из причин, по которой мужская партия была так уверена, что мертвые души означают что-то, противоречащее порядку и дисциплине, заключалась в том, что в провинцию только что был назначен новый генерал-губернатор — событие, которое, конечно, заставило всю армию губернских чиновников в состояние сильного волнения, видя, что они знают, что вскоре последуют переводы и порицания, а также ряд официальных обедов, которыми генерал-губернатор имеет обыкновение развлекать своих подчиненных. «Увы, — подумала армия чиновников, — вероятно, что, если он узнает о грубых слухах, которые сейчас ходят в нашем городе, он поднимет такой шум, что мы никогда не услышим последних из них». В частности, директор Медицинского департамента побледнел при мысли о том, что, возможно, новый генерал-губернатор догадается, что термин «мертвые люди» будет обозначать больных в местных больницах, которые из-за отсутствия надлежащих профилактических мер умерли от спорадической лихорадки. . В самом деле, не могло ли быть так, что Чичиков был не более и не менее как эмиссар названного генерал-губернатора, присланный для тайного расследования? Соответственно, он (директор Медицинского департамента) сообщил об этом последнем предположении председателю Совета, который, хотя сначала и был склонен воскликнуть: «Чушь!» вдруг побледнел, излагая себе теорию.

Одна из причин, по которой мужская партия была так уверена, что мертвые души означают что-то, противоречащее порядку и дисциплине, заключалась в том, что в провинцию только что был назначен новый генерал-губернатор — событие, которое, конечно, заставило всю армию губернских чиновников в состояние сильного волнения, видя, что они знают, что вскоре последуют переводы и порицания, а также ряд официальных обедов, которыми генерал-губернатор имеет обыкновение развлекать своих подчиненных. «Увы, — подумала армия чиновников, — вероятно, что, если он узнает о грубых слухах, которые сейчас ходят в нашем городе, он поднимет такой шум, что мы никогда не услышим последних из них». В частности, директор Медицинского департамента побледнел при мысли о том, что, возможно, новый генерал-губернатор догадается, что термин «мертвые люди» будет обозначать больных в местных больницах, которые из-за отсутствия надлежащих профилактических мер умерли от спорадической лихорадки. . В самом деле, не могло ли быть так, что Чичиков был не более и не менее как эмиссар названного генерал-губернатора, присланный для тайного расследования? Соответственно, он (директор Медицинского департамента) сообщил об этом последнем предположении председателю Совета, который, хотя сначала и был склонен воскликнуть: «Чушь!» вдруг побледнел, излагая себе теорию. «А что, если души, купленные Чичиковым, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мертвые?» — ужасная мысль, учитывая, что он, Президент, разрешил зарегистрировать их передачу, а сам выступил представителем Плюшкина! Что, если эти вещи дойдут до ушей генерал-губернатора? Он рассказал об этом то одному другу, то другому, и те, в свою очередь, побледнели, ибо паника распространяется быстрее и губительнее, чем страшная черная смерть. Кроме того, вдобавок к хлопотам чиновников, случилось так, что как раз в это время в руки местного губернатора попали два очень важных документа. В первом из них содержались извещения, что, по полученным свидетельствам и донесениям, в губернии орудует подделыватель ассигнаций, проходивший под разными псевдонимами, и потому надо разыскивать с величайшим усердием; а вторым документом было письмо губернатора соседней губернии относительно злоумышленника, избежавшего там задержания, — письмо, содержавшее также предупреждение о том, что, если в губернии города N. появится какое-либо подозрительное лицо, которое не мог предъявить ни справок, ни паспортов, его следовало немедленно арестовать.

«А что, если души, купленные Чичиковым, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мертвые?» — ужасная мысль, учитывая, что он, Президент, разрешил зарегистрировать их передачу, а сам выступил представителем Плюшкина! Что, если эти вещи дойдут до ушей генерал-губернатора? Он рассказал об этом то одному другу, то другому, и те, в свою очередь, побледнели, ибо паника распространяется быстрее и губительнее, чем страшная черная смерть. Кроме того, вдобавок к хлопотам чиновников, случилось так, что как раз в это время в руки местного губернатора попали два очень важных документа. В первом из них содержались извещения, что, по полученным свидетельствам и донесениям, в губернии орудует подделыватель ассигнаций, проходивший под разными псевдонимами, и потому надо разыскивать с величайшим усердием; а вторым документом было письмо губернатора соседней губернии относительно злоумышленника, избежавшего там задержания, — письмо, содержавшее также предупреждение о том, что, если в губернии города N. появится какое-либо подозрительное лицо, которое не мог предъявить ни справок, ни паспортов, его следовало немедленно арестовать. Эти два документа повергли всех в шок, ибо они ударили по голове всем прежним концепциям и теориям. Ни на минуту нельзя было предположить, что прежний документ относился к Чичикову; тем не менее, когда каждый обдумывал положение со своей точки зрения, он вспоминал, что никто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не знал, кто такой Чичиков; а также то, что его смутные упоминания о себе включали — да! — заявления о том, что его карьера на службе сильно пострадала от дела Истины и что у него было множество врагов, которые искали его жизни. Это дало чиновникам дополнительную пищу для размышлений. Возможно, его жизнь действительно была в опасности? Может быть, его действительно кто-то искал? Может быть, он действительно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сделал нечто подобное, о чем говорилось выше? В самом деле, кто же он был? — не то чтобы в самом деле можно было предположить, что он был фальшивомонетчик, тем более разбойник, так как наружность его была в высшей степени респектабельна. И все же, кем он был? Наконец, чиновники решили навести справки у тех, у кого он покупал души, чтобы хотя бы узнать, в чем состояли эти покупки и что именно лежало в их основе, и не объяснял ли он попутно кому-нибудь свои истинные намерения или раскрыл кому-либо свою личность.

Эти два документа повергли всех в шок, ибо они ударили по голове всем прежним концепциям и теориям. Ни на минуту нельзя было предположить, что прежний документ относился к Чичикову; тем не менее, когда каждый обдумывал положение со своей точки зрения, он вспоминал, что никто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не знал, кто такой Чичиков; а также то, что его смутные упоминания о себе включали — да! — заявления о том, что его карьера на службе сильно пострадала от дела Истины и что у него было множество врагов, которые искали его жизни. Это дало чиновникам дополнительную пищу для размышлений. Возможно, его жизнь действительно была в опасности? Может быть, его действительно кто-то искал? Может быть, он действительно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сделал нечто подобное, о чем говорилось выше? В самом деле, кто же он был? — не то чтобы в самом деле можно было предположить, что он был фальшивомонетчик, тем более разбойник, так как наружность его была в высшей степени респектабельна. И все же, кем он был? Наконец, чиновники решили навести справки у тех, у кого он покупал души, чтобы хотя бы узнать, в чем состояли эти покупки и что именно лежало в их основе, и не объяснял ли он попутно кому-нибудь свои истинные намерения или раскрыл кому-либо свою личность. Поэтому в первую очередь пришлось прибегнуть к Коробочке. Но из этого источника мало что удалось почерпнуть, а только сообщение о том, что он купил у нее несколько душ по пятнадцать рублей за штуку, а также некоторое количество перьев, обещая при этом купить и некоторые другие товары в будущем, так как, в частности, он заключил договор с казначейством на сало, что является довольно вероятным доказательством того, что этот человек был мошенником, поскольку такой же другой парень купил много перьев, но обманул всех кругом и, в частности, сделал протоиерей из более чем ста рублей. Таким образом, конечным результатом перекрестного допроса мадам стало убеждение чиновников в том, что она болтливая и глупая старуха. Насчет Манилова он ответил, что он ответит за Чичикова, как за себя, и что он охотно пожертвовал бы всем своим имуществом, если бы этим он смог добиться хотя бы десятой доли тех качеств, которыми обладал Павел Иванович. Наконец, он, нахмурив брови, произнес над Чичиковым панегирик, изложенный в прекраснейших выражениях и соединенный с разными сантиментами насчет дружбы и привязанности вообще.

Поэтому в первую очередь пришлось прибегнуть к Коробочке. Но из этого источника мало что удалось почерпнуть, а только сообщение о том, что он купил у нее несколько душ по пятнадцать рублей за штуку, а также некоторое количество перьев, обещая при этом купить и некоторые другие товары в будущем, так как, в частности, он заключил договор с казначейством на сало, что является довольно вероятным доказательством того, что этот человек был мошенником, поскольку такой же другой парень купил много перьев, но обманул всех кругом и, в частности, сделал протоиерей из более чем ста рублей. Таким образом, конечным результатом перекрестного допроса мадам стало убеждение чиновников в том, что она болтливая и глупая старуха. Насчет Манилова он ответил, что он ответит за Чичикова, как за себя, и что он охотно пожертвовал бы всем своим имуществом, если бы этим он смог добиться хотя бы десятой доли тех качеств, которыми обладал Павел Иванович. Наконец, он, нахмурив брови, произнес над Чичиковым панегирик, изложенный в прекраснейших выражениях и соединенный с разными сантиментами насчет дружбы и привязанности вообще. Правда, этих замечаний было достаточно, чтобы указать на нежные порывы сердца оратора, но они также ничего не сделали для того, чтобы просветить его экзаменаторов относительно дела, которое было на самом деле под рукой. Что же касается до Собакевича, то помещик ответил, что он считает Чичикова отличным парнем, а также что души, которые он продал своему гостю, были в прямом смысле слова живыми, но что он не может ответить ни за что, что могло бы произойти. в будущем, видя, что любые трудности, которые могут возникнуть в ходе фактического перемещения душ, не будут ЕГО виной, ввиду того факта, что Бог был господином всего, и что лихорадки и другие смертные болезни были так многочисленны в мира, и что в записях можно найти случаи гибели целых деревень из-за того же самого.

Правда, этих замечаний было достаточно, чтобы указать на нежные порывы сердца оратора, но они также ничего не сделали для того, чтобы просветить его экзаменаторов относительно дела, которое было на самом деле под рукой. Что же касается до Собакевича, то помещик ответил, что он считает Чичикова отличным парнем, а также что души, которые он продал своему гостю, были в прямом смысле слова живыми, но что он не может ответить ни за что, что могло бы произойти. в будущем, видя, что любые трудности, которые могут возникнуть в ходе фактического перемещения душ, не будут ЕГО виной, ввиду того факта, что Бог был господином всего, и что лихорадки и другие смертные болезни были так многочисленны в мира, и что в записях можно найти случаи гибели целых деревень из-за того же самого.

Наконец, наши друзья-чиновники вынуждены были прибегнуть к средству, хотя и не особо острому, но нередко применяемому, а именно к способу заставить лакеев незаметно приблизиться к слугам лица, о котором желательна информация, и выяснить у них (слуг) некоторые подробности жизни и прошлого своего господина. Но и из этого источника было получено очень мало, так как Петрушка давал своим следователям только вкусить запах своей гостиной, а Селифан ограничивал свои ответы заявлением, что барин «был на государственной службе, а также служил в таможне».

Но и из этого источника было получено очень мало, так как Петрушка давал своим следователям только вкусить запах своей гостиной, а Селифан ограничивал свои ответы заявлением, что барин «был на государственной службе, а также служил в таможне».

Короче говоря, сумма результатов, собранных чиновниками, была такова, что они все еще стояли в неведении о личности Чичикова, но что он ДОЛЖЕН быть кем-то; поэтому было решено провести окончательный спор о том, что должно быть сделано, и кто такой Чичиков, и является ли он человеком, которого следует схватить и задержать как непорядочного, или же он человек, который мог бы сам задержать и задержать ИХ как лиц, лишенных респектабельности. Дебаты, о которых идет речь, было предложено провести в резиденции начальника полиции, который известен нашим читателям как отец и общий благодетель города.

Как цитировать https://www.gradesaver.com/dead-souls/e-text/part-i-chapter-ix в формате MLA

Гоголь, Николай. «Электронный текст Dead Souls | Часть I, Глава IX» . GradeSaver, 2 августа 2010 г. Интернет.

Цитировать эту страницу

GradeSaver, 2 августа 2010 г. Интернет.

Цитировать эту страницуМертвые души Вопросы и ответы

Раздел «Вопросы и ответы» для «Мертвых душ» — отличный ресурс, чтобы задавать вопросы, находить ответы и обсуждать роман.

Задайте свой вопрос[Пример эссе], 2313 слов GradesFixer

Это эссе было представлено студентом. Это не пример работы, написанной профессиональными авторами эссе.

Как бы большая часть текста ни была занята «реалистичными» визуальными образами, «Поэма о России» Николая Гоголя «Мертвые души» по-прежнему изобилует внеповествовательными комментариями и отступлениями, что соответствует устоявшемуся стилю Гоголя и заявленным им намерениям в отношении романа. как нравственно-воспитательное произведение. В основном сюжете это проявляется в основном в коротких сатирических отступлениях и беглых сравнениях (длиной до нескольких абзацев), переданных автором-рассказчиком путешествия Чичикова. Однако в более поздних разделах романа недиегетический язык расширяется и включает целые отрывки в альтернативных голосах или стилистических регистрах. Какими бы восторженными они ни казались, эти несюжетные моменты имеют общий набор повествовательных стратегий, которые строятся на прямых обращениях автора в последних главах. Когда Гоголь переходит от речи Чичикова к тому, чтобы персонажи говорили сами за себя или позволяли себе говорить за читателя, он подготавливает свою аудиторию к своим окончательным выводам об отношениях между каждым говорящим.

Какими бы восторженными они ни казались, эти несюжетные моменты имеют общий набор повествовательных стратегий, которые строятся на прямых обращениях автора в последних главах. Когда Гоголь переходит от речи Чичикова к тому, чтобы персонажи говорили сами за себя или позволяли себе говорить за читателя, он подготавливает свою аудиторию к своим окончательным выводам об отношениях между каждым говорящим.

Поворотным моментом для вненарративных забот, вытесняющих сюжетные, является смещение фокуса повествования с происков Чичикова на обывателей и их сплетни. Первой сценой такого рода является «некоторый разговор, имевший место между некими двумя дамами» в девятой главе (174). Как и во введении Чичикова в первой главе, имена персонажей не раскрываются до тех пор, пока они не попадут в диегетический фокус. Сначала они «слышатся» в диалоге, а имя и чин Чичикова не известны читателю до тех пор, пока их не «увидят» в письменной форме (178, 4). Однако в этом более позднем разделе более ярко выражена причина, по которой рассказчик дистанцируется от своих субъектов. Он предваряет этот раздел признанием того, что «автору очень трудно назвать обеих дам так, чтобы они не сердились на него, как сердились в старину» (175). Здесь похожее на сказ фиктивное правдоподобие, которое время от времени изменяло сюжетное повествование, поднимается на ступеньку выше, чтобы предположить, что элементы этого анекдота могут быть истолкованы как не вымышленные.

Он предваряет этот раздел признанием того, что «автору очень трудно назвать обеих дам так, чтобы они не сердились на него, как сердились в старину» (175). Здесь похожее на сказ фиктивное правдоподобие, которое время от времени изменяло сюжетное повествование, поднимается на ступеньку выше, чтобы предположить, что элементы этого анекдота могут быть истолкованы как не вымышленные.

Вторя началу «Шинели», автор-рассказчик гиперболически объясняет, что он хочет избежать непреднамеренной клеветы на кого-либо с теми же именами, что и у его вымышленных персонажей (175-6). По иронии судьбы пожелания автора не чтит его собственное перо: персонажи не остаются безымянными. Но называет их не голос рассказчика, а их собственный. Тем самым Гоголь создает решающее различие между заботами своего рассказчика и заботами своих персонажей. До этой главы, когда Чичиков был и субъектом, и объектом повествования, это было одно и то же. Таким образом, это различие может показаться несколько произвольным, но его важность становится очевидной по мере того, как тематический охват романа выходит за рамки его линейного сюжета. Контроль над своей собственной вымышленной личностью дает этим персонажам своего рода «нелепую свободу действий», которая становится отличительной чертой внеповествовательных ораторов в «Мертвых душах». Качества самоопределения, выражающиеся в относительной свободе от повествовательного контроля, скорее уменьшают, чем возвышают моральное положение этих персонажей.

Контроль над своей собственной вымышленной личностью дает этим персонажам своего рода «нелепую свободу действий», которая становится отличительной чертой внеповествовательных ораторов в «Мертвых душах». Качества самоопределения, выражающиеся в относительной свободе от повествовательного контроля, скорее уменьшают, чем возвышают моральное положение этих персонажей.

В этом первом примере узкий фокус сюжетного повествования уступает место более глубокому взгляду на очень поверхностных людей. Развернутый диалог дам начинается с долгого спора об одежде, продолжается сплетнями об интригах Чичикова и включает особенно спорный спор о лице третьей женщины (177-8, 180-4, 182). Повсюду женское кошачье поведение проявляется в их собственных голосах. То, что начинается простым разногласием по поводу цвета лица, заканчивается такой преувеличенной ядовитостью, как «Я готова прямо здесь и сейчас потерять своих детей, своего мужа, все наше имущество, если у нее будет хоть одна капелька, хоть одна крупица». , даже тень румянца на щеках! (182). Предыдущий спор завершается тем, что одна из дам рассуждает с притворной вежливостью высшего света: «Похоже, вы действительно хотите меня оскорбить… . . Видно, вы уже устали от меня, видимо, вы хотите порвать со мной всю вашу дружбу» (178). Важно отметить, что эта явно нелепая форма речи цитируется прямо, без перефразирования или комментариев рассказчика, чтобы развеять любые сомнения в том, что демонстрируемые безумная ревность и сварливость являются личным недостатком этих двух душ. Словесная глубина, которой наполняет их Гоголь, только приближает их к типу.

, даже тень румянца на щеках! (182). Предыдущий спор завершается тем, что одна из дам рассуждает с притворной вежливостью высшего света: «Похоже, вы действительно хотите меня оскорбить… . . Видно, вы уже устали от меня, видимо, вы хотите порвать со мной всю вашу дружбу» (178). Важно отметить, что эта явно нелепая форма речи цитируется прямо, без перефразирования или комментариев рассказчика, чтобы развеять любые сомнения в том, что демонстрируемые безумная ревность и сварливость являются личным недостатком этих двух душ. Словесная глубина, которой наполняет их Гоголь, только приближает их к типу.

Вклад рассказчика от третьего лица в оценку этого персонажа ограничивается его утверждениями о том, что сцена не слишком гротескна или банальна, чтобы реалистично отражать российское общество. Чтобы отрицать неправдоподобность таких злобно-мелких разногласий, он пишет: «Пусть это не покажется читателю странным… . . действительно, в этом мире есть много вещей, обладающих именно этой особенностью» (183). Об их невероятной легковерности в отношении слухов он заявляет: «Нет ничего необычного в том факте, что обе дамы наконец полностью убедились в том, что до сих пор они только предполагали и считали простым предположением. Наша братия — мы, интеллигентные люди, как мы себя называем, — поступает почти так же» (185). Это последнее утверждение соответствует общей для всего романа риторической стратегии, заключающейся в предположении недоверия читателя и противопоставлении ему примера из сцены, якобы взятого из собственного опыта читателя или, по крайней мере, из некоторой формы общеизвестного. Та же тактика используется в десятой главе, чтобы объяснить, как народ мог поверить, что Чичиков мог быть Наполеоном Бонапартом: «Возможно, найдутся некоторые читатели, которые назовут все это невероятным… . . Однако надо помнить, что все это произошло лишь вскоре после славного изгнания французов. В то время все наши помещики, чиновники. . . весь наш грамотный народ, как и неграмотный, сделался — по крайней мере, на все восемь лет — закоренелыми политиками» (205).

Об их невероятной легковерности в отношении слухов он заявляет: «Нет ничего необычного в том факте, что обе дамы наконец полностью убедились в том, что до сих пор они только предполагали и считали простым предположением. Наша братия — мы, интеллигентные люди, как мы себя называем, — поступает почти так же» (185). Это последнее утверждение соответствует общей для всего романа риторической стратегии, заключающейся в предположении недоверия читателя и противопоставлении ему примера из сцены, якобы взятого из собственного опыта читателя или, по крайней мере, из некоторой формы общеизвестного. Та же тактика используется в десятой главе, чтобы объяснить, как народ мог поверить, что Чичиков мог быть Наполеоном Бонапартом: «Возможно, найдутся некоторые читатели, которые назовут все это невероятным… . . Однако надо помнить, что все это произошло лишь вскоре после славного изгнания французов. В то время все наши помещики, чиновники. . . весь наш грамотный народ, как и неграмотный, сделался — по крайней мере, на все восемь лет — закоренелыми политиками» (205). Опять же, рассказчик включает себя и читателя (с «мы» и «наш») как членов огромной третьей стороны, которая может судить о слабостях горожан как абсурдных, но правдоподобных.

Опять же, рассказчик включает себя и читателя (с «мы» и «наш») как членов огромной третьей стороны, которая может судить о слабостях горожан как абсурдных, но правдоподобных.

Есть еще два выдающихся примера персонажей, чья свобода действий увеличивается с изменением голоса повествования только для того, чтобы выявить их диковинные недостатки. Это сплетники, Ноздрев и Почтмейстер, обладающие способностью рассказывать свои истории в тексте рассказчика. На протяжении всего романа Ноздрев постоянно плетет байки, кульминацией которых является его собственная версия слухов о предыстории Чичикова. В этом разделе повествовательный голос не полностью отдан Ноздреву, но соответствует его словесному стилю. Сказано, что «Ноздрев был положительно человеком, для которого совершенно не существовало таких вещей, как сомнения», и далее следует список прямых ответов, данных совершенно без уклончивости и авторских комментариев. Каждому ответу соответствует текстовая формула «На вопрос: [горожанская молва о Чичикове]. Ноздрев отвечает: [Да или нет, получается небылица]» (207). Как и в случае с дамами, автор расширяет возможности Ноздрева, ставя свои слова перед своими. Независимость Ноздрева от рассказчика, возможно, не столь полная, потому что его диалог перефразирован, а не цитирован, и соответствует повторяющемуся, а потому более надуманному стилю. Тем не менее, это изменение в текстовой форме достаточно заметно, чтобы идентифицировать Ноздрева как альтернативный голос рассказчика. Как видно из четвертой и восьмой глав, одной из основных черт характера Ноздрева является его способность создавать альтернативные нарративы, чем те, что представляют его сверстники (66, 168). Это придает ему несколько большую глубину, чем архетипическим помещикам, причуды которых раскрываются невербализованными наблюдениями Чичикова и рассказчика. Однако, при всем своем мастерстве рассказчика, Ноздрев не может начать говорить ни слова по существу или честности: «Нозбрев, поколебавшись мгновение, ушел в такую синюю полосу чуши, что она не имела никакого сходства ни с правдой, ни с чем-либо другим на земля» (208).

Ноздрев отвечает: [Да или нет, получается небылица]» (207). Как и в случае с дамами, автор расширяет возможности Ноздрева, ставя свои слова перед своими. Независимость Ноздрева от рассказчика, возможно, не столь полная, потому что его диалог перефразирован, а не цитирован, и соответствует повторяющемуся, а потому более надуманному стилю. Тем не менее, это изменение в текстовой форме достаточно заметно, чтобы идентифицировать Ноздрева как альтернативный голос рассказчика. Как видно из четвертой и восьмой глав, одной из основных черт характера Ноздрева является его способность создавать альтернативные нарративы, чем те, что представляют его сверстники (66, 168). Это придает ему несколько большую глубину, чем архетипическим помещикам, причуды которых раскрываются невербализованными наблюдениями Чичикова и рассказчика. Однако, при всем своем мастерстве рассказчика, Ноздрев не может начать говорить ни слова по существу или честности: «Нозбрев, поколебавшись мгновение, ушел в такую синюю полосу чуши, что она не имела никакого сходства ни с правдой, ни с чем-либо другим на земля» (208). Поскольку его дар остроумия всегда используется для лжи, Ноздрев остается трагикомическим примером русского порока, хотя и более конкретизированным, чем другие карикатуры. Свобода действий Ноздрева достаточно реальна, чтобы помешать рассказчику включить свой голос в свой собственный, но злоупотребление такой свободой делает его более легкой мишенью для насмешек во внеповествовательных комментариях.

Поскольку его дар остроумия всегда используется для лжи, Ноздрев остается трагикомическим примером русского порока, хотя и более конкретизированным, чем другие карикатуры. Свобода действий Ноздрева достаточно реальна, чтобы помешать рассказчику включить свой голос в свой собственный, но злоупотребление такой свободой делает его более легкой мишенью для насмешек во внеповествовательных комментариях.

Почтмейстер представляет собой наиболее независимый внеповествовательный голос, потому что его анекдот включает в себя совершенно отдельный повествовательный голос, а не просто изменение стиля повествования от третьего лица. Его догадка о предыстории Чичикова принимает форму длинной вставки в десятой главе «Повести о капитане Копейкине» (197–204). Этот отрывок представляет собой полноценную сказку о мстительном ветеране, предложенную собравшимся горожанам как разгадку загадочной личности Чичикова. Сюжет менее показателен для агентства Почтмейстера, чем язык, на котором он передается. Почтмейстер представлен в десятой главе как человек, который приправляет свою речь «множеством всевозможных тегов и обрывочных фраз, таких как «мой дорогой сэр», «какой-то парень», «вы знаете», «вы понять», «вы только можете себе представить», «относительно, так сказать», «как бы» и прочая словесная мелочь» (153). В повествовании повести Копейкина эти точные словесные тики действительно встречаются почти в каждой фразе, и внедиегетический рассказчик комментирует эту практику: «После похода 1812 года, тот факт, что в комнате находился не один господин, а все шесть господ)» (197). Это комедийное предположение о множественной аудитории и обилии обращений к такой читательской аудитории совпадает со стилем авторского рассказчика, таким образом позиционируя оба голоса как одинаково авторитетные в этой главе.

Почтмейстер представлен в десятой главе как человек, который приправляет свою речь «множеством всевозможных тегов и обрывочных фраз, таких как «мой дорогой сэр», «какой-то парень», «вы знаете», «вы понять», «вы только можете себе представить», «относительно, так сказать», «как бы» и прочая словесная мелочь» (153). В повествовании повести Копейкина эти точные словесные тики действительно встречаются почти в каждой фразе, и внедиегетический рассказчик комментирует эту практику: «После похода 1812 года, тот факт, что в комнате находился не один господин, а все шесть господ)» (197). Это комедийное предположение о множественной аудитории и обилии обращений к такой читательской аудитории совпадает со стилем авторского рассказчика, таким образом позиционируя оба голоса как одинаково авторитетные в этой главе.

Кроме того, Главный герой часто называет своего главного героя «мой Копейкин», перекликаясь с использованием автором слов «наш герой» и «наш друг Чичиков» (199, 222). Даже в большей степени, чем Ноздрев, Почтмейстер демонстрирует свою свободу действий, овладевая повествованием. Конечно, невероятно близорукие выводы, к которым приходит Почтмейстер в своем отступлении, делают его агентство самым нелепым. Когда указывается, что Копейкин не может быть тем же человеком, что и Чичиков, потому что у него нет руки, Почтмейстер сначала признает свою ошибку, но затем пытается фантастически рационализировать свой нелепый вывод (204). Наиболее полно реализованный диегетический голос в романе совершенно не в состоянии говорить логически здравым образом. Это говорит о том, что даже самые, казалось бы, хладнокровные люди в России мертвых душ не справляются с важнейшей задачей саморефлексии.

Конечно, невероятно близорукие выводы, к которым приходит Почтмейстер в своем отступлении, делают его агентство самым нелепым. Когда указывается, что Копейкин не может быть тем же человеком, что и Чичиков, потому что у него нет руки, Почтмейстер сначала признает свою ошибку, но затем пытается фантастически рационализировать свой нелепый вывод (204). Наиболее полно реализованный диегетический голос в романе совершенно не в состоянии говорить логически здравым образом. Это говорит о том, что даже самые, казалось бы, хладнокровные люди в России мертвых душ не справляются с важнейшей задачей саморефлексии.

Для Гоголя эта задача — вполне нравственная обязанность. Это мнение раскрывается во втором его письме к читателям «Мертвых душ», в котором он объясняет, что нравственная слабость героев романа соответствует злу современных россиян, ищущих славы или успеха «без всякого обращения к разуму, без всякого размышления» ( 101). Конечная цель этих расширенных внеповествовательных эпизодов — еще больше убедить читателя в моральной деградации русского помещичьего общества. После прогулки по грешному пейзажу в условном романном стиле (следуя за «героем», преследующим свою цель), Гоголь меняет тактику. Осуждающий взгляд на мгновение отрывается от видений внешнего рассказчика о грубой карикатуре и провинциальном убожестве. Вместо этого она дается тому, кто воочию увидит эту некомпетентность в словах и взглядах таких безнравственных людей. Только после того, как горожане выразят достаточно личного участия, чтобы убедительно обвинить себя в глазах читателя, рассказчик может отступить со своей обличительной речью в последней главе против негодяев, в том числе Чичикова, изображенных в романе (243). . Знакомство, которое он к настоящему времени установил с читателем, делает его вывод о том, что Россия находится в тяжелом этическом положении, более правдоподобным, чем если бы он был представлен сразу после путешествия плоских карикатур.

После прогулки по грешному пейзажу в условном романном стиле (следуя за «героем», преследующим свою цель), Гоголь меняет тактику. Осуждающий взгляд на мгновение отрывается от видений внешнего рассказчика о грубой карикатуре и провинциальном убожестве. Вместо этого она дается тому, кто воочию увидит эту некомпетентность в словах и взглядах таких безнравственных людей. Только после того, как горожане выразят достаточно личного участия, чтобы убедительно обвинить себя в глазах читателя, рассказчик может отступить со своей обличительной речью в последней главе против негодяев, в том числе Чичикова, изображенных в романе (243). . Знакомство, которое он к настоящему времени установил с читателем, делает его вывод о том, что Россия находится в тяжелом этическом положении, более правдоподобным, чем если бы он был представлен сразу после путешествия плоских карикатур.

Возможно, наиболее важной функцией полифонической структуры последней части «Мертвой души» является то, что теперь Гоголь может определить Чичикова по отношению к своим современникам (горожанам, рассказчику и читателю). Только после того, как будут услышаны репрезентативные голоса или показаны точки зрения с каждой из этих точек зрения, Гоголь может окончательно судить о своем герое. В конце концов видно, что Чичиков разделяет скупой и параноидальный характер своих целей и не имеет ничего общего с дальновидным национализмом, который Гоголь приписывает своему рассказчику и читателю во время сцены с тройкой в одиннадцатой главе (220). В этот момент рассказчик обращается к режимам от первого и даже от второго лица, чтобы поэтично воспеть возвышающее философское воздействие русского пейзажа. Говорят, что даже Чичиков впадает «во чары не совсем прозаических мечтаний», но они оказываются воспоминаниями о его собственной жизни, а не бескорыстными размышлениями о красоте и возможностях русского простора (222).

Только после того, как будут услышаны репрезентативные голоса или показаны точки зрения с каждой из этих точек зрения, Гоголь может окончательно судить о своем герое. В конце концов видно, что Чичиков разделяет скупой и параноидальный характер своих целей и не имеет ничего общего с дальновидным национализмом, который Гоголь приписывает своему рассказчику и читателю во время сцены с тройкой в одиннадцатой главе (220). В этот момент рассказчик обращается к режимам от первого и даже от второго лица, чтобы поэтично воспеть возвышающее философское воздействие русского пейзажа. Говорят, что даже Чичиков впадает «во чары не совсем прозаических мечтаний», но они оказываются воспоминаниями о его собственной жизни, а не бескорыстными размышлениями о красоте и возможностях русского простора (222).

В конце концов, Чичиков выходит из своей моральной серой зоны как полностью отрицательный пример зарождающегося российского капиталистического нарциссизма. Голос автора заключает, что «стяжательство есть корень всех зол», и бранит свою читательскую аудиторию за то, что она в повседневной жизни доверяет мошенникам типа Чичикова, подозревая их только в том случае, если они сочетаются с известной долей приличия, вроде эпического герой (242).