Манифест об отмене крепостного права

Новейшая история Манифест об отмене крепостного права

Ирина Осокина

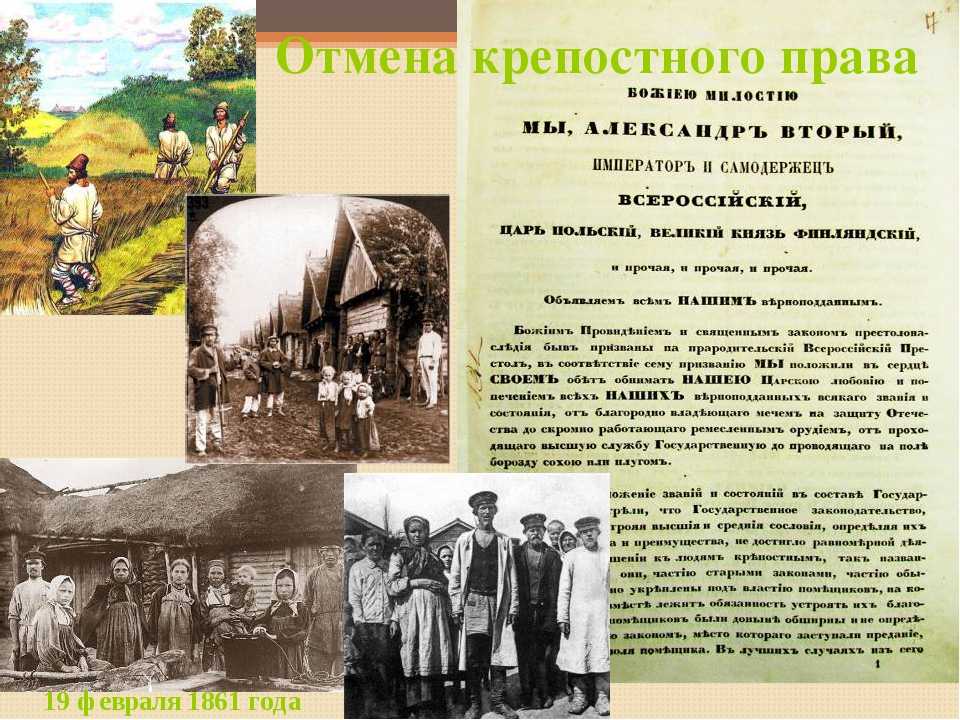

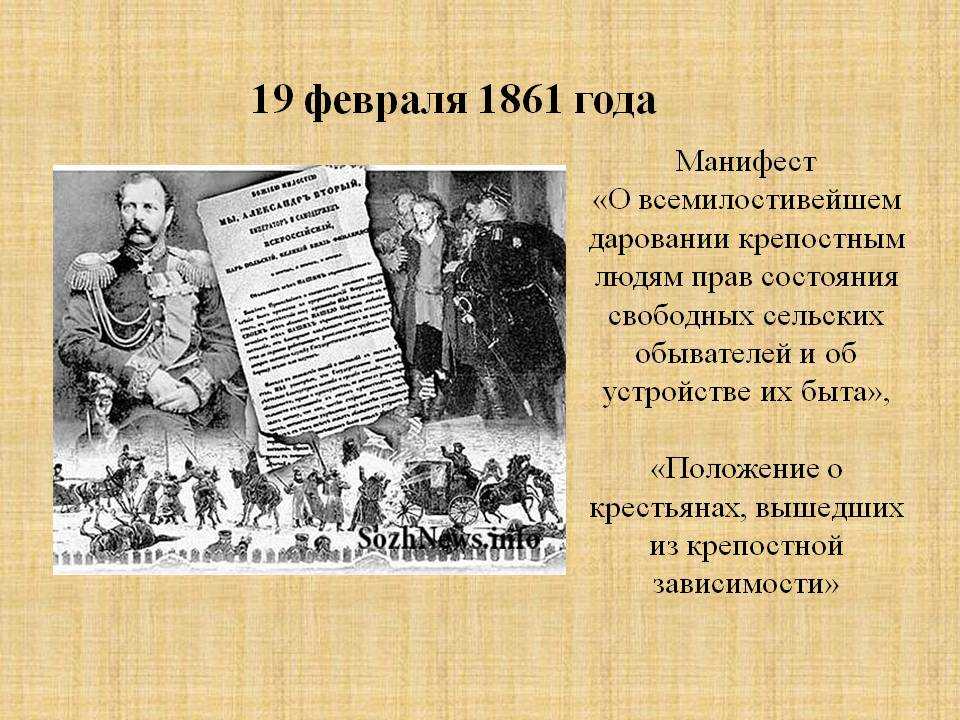

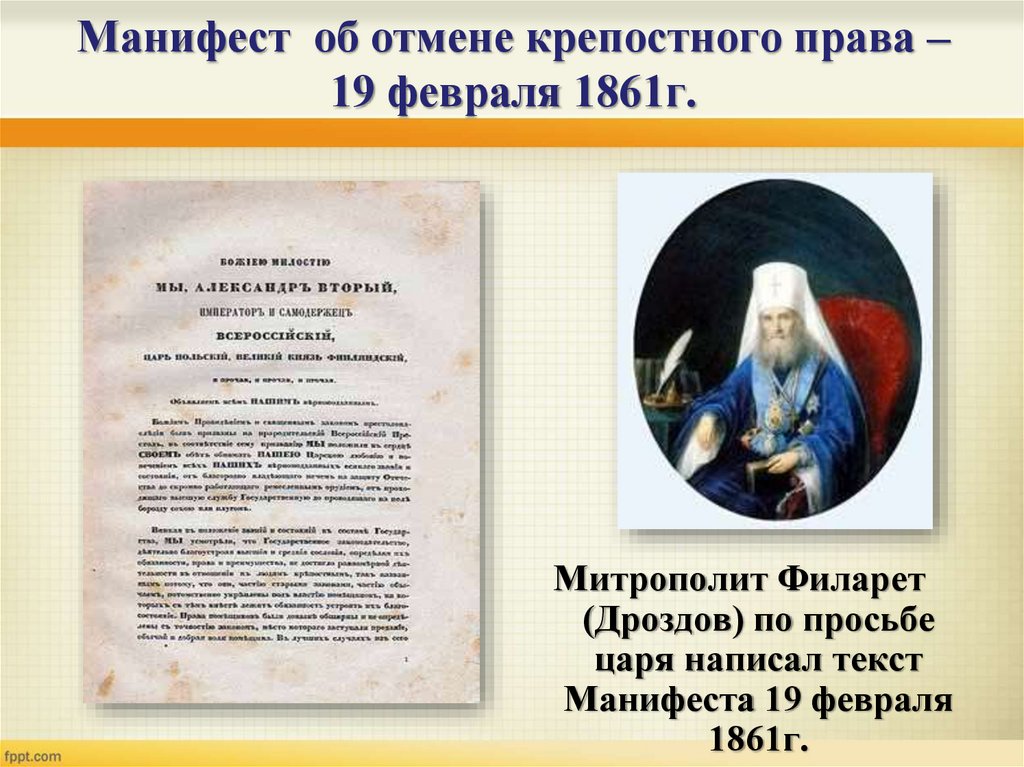

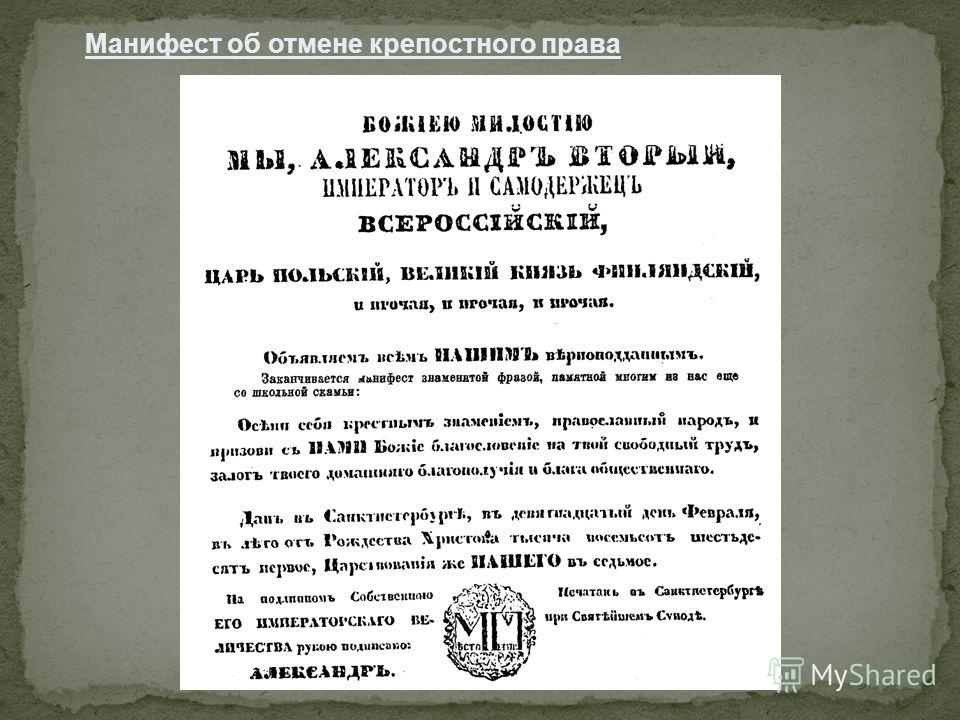

18 февраля 1855 года на российский престол вступил 37-летний Александр II. 19 февраля 1861 года император подписал Манифест об отмене крепостного права. Отмена крепостного права сопровождалась реформированием всех сторон жизни российского общества, что вызвало волну исследований событий данного периода отечественной истории. Вопросы отмены крепостного права и последствий этой реформы, ее отражения в жизни российского общества постоянно являлись (и продолжают являться) предметом изучения ученых.

Предпосылки к отмене крепостного права

В начале XIX века экономика России неуклонно и закономерно развивалась по пути становления рыночных отношений. Уже к середине XIX века кризис крепостничества стал очевидным. Посессионная промышленность окончательно показала свою экономическую несостоятельность, в силу чего по инициативе самих заводчиков была перестроена на новый лад. Владельцы посессионных предприятий получили право увольнять крепостных, которые затем переводились в разряды государственных крестьян или городских жителей. Их же после увольнения охотно брали на предприятия по вольному найму.

Владельцы посессионных предприятий получили право увольнять крепостных, которые затем переводились в разряды государственных крестьян или городских жителей. Их же после увольнения охотно брали на предприятия по вольному найму.

Вотчинная промышленность, основанная на труде крепостных крестьян, также приходила в упадок. В то же время активно развивалась купеческая и крестьянская промышленности. Однако существовавшая ситсема рабства мешала свободному росту, затрудняла привлечение наемных работников, сужала рынок сбыта.

Рост промышленности в стране требовал все больше и больше свободных рабочих рук. Этому существенно мешала барщинная система хозяйства. Представители капитала и некоторая часть либеральных помещиков требовали отмены барщинной системы и перехода к вольнонаемному труду.

В 30-50-е годы XIX века в России произошел промышленный переворот. Развитие промышленности, тесно связанной с выработкой товаров на рынок, приводило к увеличению городского населения. Однако процесс расширения внутреннего рынка проходил значительно медленнее, чем развитие промышленности. Это объяснялось тем, что подавляющая часть населения страны вела натуральное хозяйство. Крепостные крестьяне не могли быть полноценными потребителями производимой продукции, поскольку сами выращивали все необходимое.

Это объяснялось тем, что подавляющая часть населения страны вела натуральное хозяйство. Крепостные крестьяне не могли быть полноценными потребителями производимой продукции, поскольку сами выращивали все необходимое.

Еще Павел I установил ограничение барщинных дней – не более трех дней в неделю. Однако эта норма помещиками не соблюдалась. В черноземных губерниях барщина была господствующей формой эксплуатации крестьян. Накануне отмены крепостного права, как отмечал П. А. Зайончковский, барщинных крестьян насчитывалось 71,1%.

Все более невыгодным становился труд крепостных и для помещиков. Некоторые из них предпочитали переводить крестьян полностью на оброк, а затем нанимать их для работы на барской земле. Основная масса помещиков все же шла по пути усиления эксплуатации крестьян для повышения доходности своих имений. Стране требовалось все больше товарного хлеба. Помещики спешили использовать это обстоятельство для получения прибылей.

Некоторые помещики, особенно черноземных районов, в погоне за прибылями усиливают эксплуатацию крепостных крестьян путем их перевода полностью на барщину и даже на так называемую месячину. Крестьянин получал от барина скудный месячный продовольственный паек и все время работал на барской земле, отрываясь от своего хозяйства.

Крестьянин получал от барина скудный месячный продовольственный паек и все время работал на барской земле, отрываясь от своего хозяйства.

Страна переживала кризис крепостнического хозяйства. Многие помещики разорились. Росла нужда и обнищание крестьян.

Положение в еще большей мере обостряется в связи с тяжелой и неудачной для России Крымской войной. В это время усиливаются рекрутские наборы, увеличиваются налоги. Сама же война показала всю гнилость российской экономики, наглядно продемонстрировала отсталость страны, что в конечном счете привело к возникновению в 1859-1861 годах революционной ситуации в стране.

Стихийные массовые выступления и восстания крестьян становятся столь мощными и опасными для власти, что царь и многие его приближенные понимают необходимость принять срочные меры для спасения самодержавия.

Таким образом, причины, толкнувшие самодержавную монархию на отмену крепостного права, в целом являются вопросом, достаточно выясненным. Это кризис феодально-крепостнической системы хозяйствования, военно-техническая отсталость и рост, в связи с этим, крестьянских восстаний. «Прежняя система отжила свой век», — таков общий приговор одного из недавних апологетов этой системы историка М. П. Погодина, с которым нельзя не согласиться.

«Прежняя система отжила свой век», — таков общий приговор одного из недавних апологетов этой системы историка М. П. Погодина, с которым нельзя не согласиться.

Примечательно, что в среде ученых единого мнения об объективных социально-экономических предпосылках отмены крепостного права нет. Советские историки писали о кризисе феодально-крепостнической формации, большинство западных (вслед за П. Струве и А. Гершенкроном) пришли к заключению, что крепостная система хозяйствования накануне реформы 1861 года была вполне жизнеспособна. Проблема эта, видимо, требует дальнейшего исследования с использованием данных о макро- и микроуровнях социально-экономического развития предреформенных десятилетий.

В работах А. Криспа, А. Скерпана, Б. Линкольна достаточно прояснен также вопрос об экономических мотивах проведения реформы, как их понимали сами реформаторы. В основе их взглядов лежал экономический либерализм, признание роли частной инициативы в развитии экономики. При этом весьма спорным выглядит утверждение, что либеральная бюрократия не знала реалий российской действительности и лишь копировала опыт Запада. Скорее можно сказать, что она учитывала опыт Европы, но применительно к особенностям российской действительности, уклада жизни и традиций, которые ей были хорошо знакомы.

Скорее можно сказать, что она учитывала опыт Европы, но применительно к особенностям российской действительности, уклада жизни и традиций, которые ей были хорошо знакомы.

Н. А. Милютин в начале 1840-х годов вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским специально были командированы для ознакомления с состоянием крепостной деревни. А. В. Головнин летом 1860 года был отправлен великим князем Константином Николаевичем с той же целью в центральные губернии. К. Д. Кавелин до написания своей записки об освобождении крестьян 1855 года сам занимался хозяйством и т.д. Вспоминая о выступлении Н. А. Милютина в Редакционных комиссиях в связи с разногласиями по вопросу об общине, П. П. Семенов-Тян-Шанский писал: «воспитанный на экономической европейской литературе, он, однако же, при своем государственном уме и большой восприимчивости усвоил себе знание условий русской народной жизни, внесенное в законодательную работу удачным подбором членов-экспертов».

Н. А. Милютин

Среди предпосылок отмены крепостного права немаловажное значение имел и накопленный в первой половине XIX века опыт обсуждения и решения крестьянского вопроса. Указы 1803 года о вольных хлебопашцах и 1842 года об обязанных крестьянах, необязательные для помещиков, а потому и малорезультативные, вместе с тем апробировали в законодательстве идеи отмены крепостного права с выкупом земли крестьянами в собственность и неразрывной связи крестьянина с землей. Локальные реформы: отмена крепостного права в прибалтийских губерниях (Лифляндия, Курляндия, Эстляндия) в 1816-1819 годах и введение инвентарей в Юго-Западном крае (Киевская, Подольская, Волынская губернии) в 1847-1848 годах были обязательны для помещиков и представляли две модели решения крестьянского вопроса, которые были учтены при подготовке отмены крепостного права.

Указы 1803 года о вольных хлебопашцах и 1842 года об обязанных крестьянах, необязательные для помещиков, а потому и малорезультативные, вместе с тем апробировали в законодательстве идеи отмены крепостного права с выкупом земли крестьянами в собственность и неразрывной связи крестьянина с землей. Локальные реформы: отмена крепостного права в прибалтийских губерниях (Лифляндия, Курляндия, Эстляндия) в 1816-1819 годах и введение инвентарей в Юго-Западном крае (Киевская, Подольская, Волынская губернии) в 1847-1848 годах были обязательны для помещиков и представляли две модели решения крестьянского вопроса, которые были учтены при подготовке отмены крепостного права.

Отмена крепостного права произошла не мгновенно. Проведению крестьянской реформы предшествовала длительная работа по выработке проектов законодательных актов об отмене крепостного права. В начале января 1857 года по указанию царя был образован Секретный комитет, которому поручалась разработка основного проекта отмены крепостного права. Однако идея отмены крепостного права встретила сильное сопротивление со стороны крепостников-помещиков. Комитет, выражая интересы последних, не торопился приступать к выработке необходимого документа.

Однако идея отмены крепостного права встретила сильное сопротивление со стороны крепостников-помещиков. Комитет, выражая интересы последних, не торопился приступать к выработке необходимого документа.

Члены Секретного комитета пытались противодействовать предложениям царя. Им было невыгодно отказываться от своих привилегий и терять такую бесплатную рабочую силу, как крепостные крестьяне. Сам царь вынужден был подходить к этому вопросу иначе. Он и его ближайшие соратники видели, что в стране назревает революционная ситуация, которая может привести к отмене крепостного права снизу на явно не выгодных для помещиков условиях.

Властные элиты при выработке проекта реформы не могли, конечно, игнорировать мнение большинства помещиков. Для его выяснения правительство образовало из местных помещиков губернские комитеты, которым предлагалось выработать свои предложения к проекту отмены крепостного права.

В январе 1858 года Секретный комитет был переименован в Главный комитет по устройству сельского населения. В его состав вошли 12 высших царских сановников под председательством царя. При комитете возникли две редакционные комиссии, на которые возлагалась обязанность собрать и систематизировать мнения губернских комитетов. В их состав вошли представители министерств внутренних дел, юстиции, государственных имуществ и II отделения Собственной канцелярии царя.

В его состав вошли 12 высших царских сановников под председательством царя. При комитете возникли две редакционные комиссии, на которые возлагалась обязанность собрать и систематизировать мнения губернских комитетов. В их состав вошли представители министерств внутренних дел, юстиции, государственных имуществ и II отделения Собственной канцелярии царя.

На содержание проекта крестьянской реформы значительное влияние оказало мнение губернских комитетов, которые выражали интересы реакционных крепостников. Обсуждения в губернских комитетах продолжались долго. Там шли ожесточенные споры между явными крепостниками и более либеральными помещиками. Пока шли эти споры, крестьянское движение росло. Это вынудило самодержавие ускорить разработку и принятие аграрных законов. Началась более активная деятельность редакционных комиссий по изучению проектов губернских комитетов. В результате с учетом мнения губернских комитетов был подготовлен окончательный проект, рассмотренный Государственным советом, большинство членов которого его одобрило. 19 февраля 1861 года император подписал Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости и комплекс законов об отмене крепостного права.

19 февраля 1861 года император подписал Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости и комплекс законов об отмене крепостного права.

Реализация Манифеста об отмене крепостного права

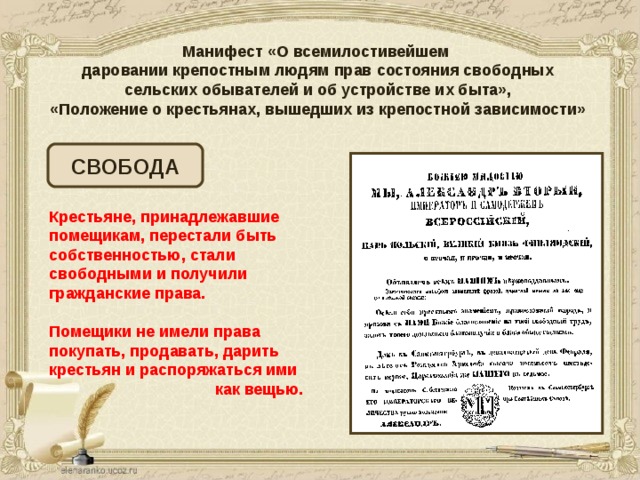

С момента обнародования документов реформы крестьяне получили личную свободу. Помещики потеряли право вмешиваться в личную жизнь крестьян, не могли переселять их в иные местности, тем более не могли продавать другим лицам с землей или без земли. За помещиком сохранялись лишь некоторые права по надзору за поведением вышедших из крепостной зависимости крестьян.

Изменились также имущественные права крестьян, прежде всего их право на землю. Однако в течение двух лет сохранялись, по существу, прежние крепостнические порядки. За это время должен был совершиться переход крестьян во временнообязанное состояние.

Наделение землей производилось в соответствии с местными положениями, в которых для различных районов страны (черноземных, степных, нечерноземных) определялись высшие и низшие пределы количества земли, предоставляемой крестьянам. Эти положения конкретизировались в уставных грамотах, в которых указывалось, какую землю получали крестьяне.

Эти положения конкретизировались в уставных грамотах, в которых указывалось, какую землю получали крестьяне.

Для урегулирования взаимоотношений между помещиками и крестьянами Сенатом по представлению губернаторов назначались мировые посредники из числа дворян-помещиков. Уставные грамоты составлялись помещиками или мировыми посредниками. После этого их содержание обязательно доводилось до сведения соответствующего крестьянского схода или сходов, если грамота касалась нескольких деревень. Затем могли вноситься поправки в соответствии с замечаниями и предложениями крестьян, а мировой посредник решал спорные вопросы. Грамота вступала в силу после того, как крестьяне были ознакомлены с ее текстом и когда мировой посредник признавал ее содержание соответствующим требованиям закона. Согласие крестьян на условия, предусмотренные грамотой, было не обязательно. Правда, помещику было выгоднее добиться такого согласия, ибо в этом случае при последующем выкупе земли крестьянами он получал так называемый дополнительный платеж.

В целом по стране крестьяне получили земли меньше, чем до тех пор имели. Особенно значительными оказались отрезки в черноземных районах. Крестьяне были не только ущемлены в размерах земли; они, как правило, получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля оставалась у помещиков. Временнообязанный крестьянин получал землю не в собственность, а только в пользование. За пользование он должен был расплачиваться повинностями – барщиной или оброком, которые мало отличались от прежних его крепостных повинностей.

Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить усадебную и полевые земли. Цена выкупа значительно превышала действительную стоимость земли. Следовательно, крестьяне платили не только за землю, но и за свое личное освобождение.

Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив им таким образом кредит. Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду.

Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду.

После заключения выкупной сделки крестьянин именовался собственником. Однако его собственность на землю была обставлена разного рода ограничениями. Полным собственником крестьянин становился лишь после выплаты всех выкупных платежей.

Первоначально срок пребывания во временнообязанном состоянии не был установлен, поэтому многие крестьяне тянули с переходом на выкуп. К 1881 году таких крестьян оставалось примерно 15%. Тогда был принят закон об обязательном переходе на выкуп в течение двух лет. В этот срок следовало заключить выкупные сделки либо терялось право на земельные наделы. В 1883 году категория временнообязанных крестьян исчезла. Часть из них оформила выкупные сделки, часть лишилась земли.

В 1863 и 1866 годах реформа была распространена на удельных и государственных крестьян. Удельные крестьяне получили землю на более льготных условиях, чем помещичьи. За государственными крестьянами сохранилась вся земля, которой они пользовались до реформы.

Отдельные группы крестьян, воспринимавших землю как «божью собственность», которая, согласно «правде», должна распределяться поровну лишь между работающими на ней, отнеслись к отмене крепостного права крайне отрицательно, называли его «подложной грамотой». Распространялись слухи о том, что помещики спрятали «настоящую волю». В итоге, в ряде мест (в том числе в селе Бездна, Казанской губернии, и деревне Кандеевка, Пензенской губернии) вспыхнули бунты, на подавление которых посылались воинские команды. Всего было зафиксировано более двух тысяч выступлений.

К лету 1861 волнения пошли на убыль. Крестьяне, участвуя в составлении уставных грамот, и, вероятно, надеясь на улучшение жизни в качестве самостоятельных и свободных хозяев, втягивались в повседневную трудовую деятельность, что и привело к успокоению. Надежды же революционеров поднять их на борьбу после подписания грамот, то есть тогда, когда, как предполагалось, крестьяне окончательно убедятся в грабительском характере реформы, оказались беспочвенными.

Итоги и последствия реформы

Результаты реформ середины XIX века, в том числе и отмены крепостного права, постоянно являются предметом исследования и анализа со стороны ученых. Так, для большинства советских историков реформы – это водораздел, отделяющий период феодализма от периода капитализма, для многих западных исследователей – рубеж между традиционным и современным обществом.

П. Готрелл предложил иную интерпретацию. Она состоит в том, что «реформы совпали с периодом ускорения экономического роста, а не положили ему начало… Несомненно, реформы имели большое политическое и социальное значение, но их экономическое влияние следует оценивать весьма осторожно».

Если иметь в виду точный смысл законодательства 1861 года, то надо признать, что оно и не было рассчитано на единовременную перестройку помещичьего и крестьянство хозяйств, тем более – на единовременный переворот в экономике в целом. Время достижения конечной цели реформы – отделения крестьянского хозяйства от помещичьего и образования крестьянской земельной собственности – не устанавливалось, хотя предполагалось, что переход всех крестьян на выкуп совершится через 20 лет. Этот расчет Н. Милютина оправдался с абсолютной точностью: уже к 1870 году около половины временнобязанных крестьян перешло на выкуп, к 1881 году их стало 85%, и тогда правительство признало обязательным выкуп для оставшихся 15%.

Этот расчет Н. Милютина оправдался с абсолютной точностью: уже к 1870 году около половины временнобязанных крестьян перешло на выкуп, к 1881 году их стало 85%, и тогда правительство признало обязательным выкуп для оставшихся 15%.

С переходом на выкуп надельной земли крестьяне номинально становились собственниками, однако сам по себе этот юридический статус не означал свободного развития самостоятельного мелкого крестьянского хозяйства, к чему стремились реформаторы. Ряд важных положений реформы, на которые они вынуждены были пойти, затруднял осуществление конечной цели. Вопрос о влиянии отмены крепостного права на развитие помещичьего и крестьянского хозяйства еще недостаточно изучен.

Противоположность ставших традиционными выводов новым подходам, предложенным в современной литературе, приводит к одному несомненному заключению: проблема реализации реформы 1861 года требует пристального внимания и дальнейших конкретных исследований, в первую очередь региональных. И они уже появляются.

Интересный и перспективный подход к изучению реализации крестьянской реформы на микроуровне наметил А. Уайлдмен. Учитывая не только цифровой материал, но сам текст уставных грамот, он пришел к выводу, что «отрезки» производились часто по просьбе самих крестьян, заинтересованных в сокращении повинностей, а не в получении большего участка земли.

Разумеется, аграрный сектор после отмены крепостного права развивался. Помещики-предприниматели и часть зажиточных крестьян, сумевших воспользоваться новой ситуацией, в некоторых регионах страны активно развивали товарное хозяйство. Сбор хлеба вырос за вторую половину XIX века в два раза, хлебный экспорт России – в 5,5 раз (7 324 млн. т). К 1890-м годам на рынок поступало 50% от чистого сбора хлебов.

Крестьянское дело, которое требовало особого внимания и развития заложенных в реформе 1861 года начал, в течение почти двух десятилетий – до конца 1870-х годов оказалось на обочине правительственной политики. Возникавшие серьезные проблемы не получали решения. Уже в середине 1860-х годов М. Х. Рейтерн в своих всеподданнейших докладах обращал внимание на непосильность, разорительность повинностей и выкупных платежей для освобожденных крестьян. Но ни сам министр финансов, ни правительство в целом не предпринимали никаких мер для решения возникавших в ходе реализации крестьянской реформы трудностей, для достижения конечной цели реформы – создания самостоятельного мелкого крестьянского хозяйства.

Невозможно найти событие в истории России всего XIX века, которое по масштабам и глубине воздействия на все стороны бытия могло бы сравниться с великими реформами 1860-1870 годов, локомотивом которых являлась крестьянская реформа. Именно ее значимостью, поистине судьбоносными для страны последствиями объясняется внимание ученых, публицистов, общественных и политических деятелей к проблеме подготовки и осуществления крестьянской реформы вот уже без малого полтора столетия.

Отменой крепостного права было положено начало эпохе так называемых «великих реформ», коснувшихся различных сторон общественно-политической жизни России и часто в научно-популярной литературе именуемых «революцией сверху» или «переворотом». Однако вплоть до сегодняшнего дня в истории остается ряд нерешенных проблем, касающихся данной эпохи.

С одной стороны, отмена крепостного права в России – это «перелом», «поворотный пункт» истории России. Таковы оценки, в которых сходятся сами законодатели и их оппоненты, современники эпохи в России и за ее пределами, многие исследователи, для которых эта тема всегда представляла и будет представлять интерес.

С другой стороны, в определенные периоды, например, во время революции 1905-1907 гг. или горбачевской перестройки, интерес к истории реформ Александра II приобретал особую остроту и политическую окраску. По праву многие ученые называют реформу величайшим прогрессивным событием в русской истории. Она положила начало ускоренной модернизации страны, то есть переходу, притом высокими темпами, от аграрного к индустриальному обществу.

В то же время, как справедливо говорят и другие авторы, интересы помещиков и, особенно, государства в реформе учитывались больше, чем крестьян, что предопределило сохранение ряда фундаментальных пережитков крепостничества и элементов традиционных структур. Следствием этого стала земельная неустроенность крестьян, которые не получили угодий (леса, пастбища и т.д.), что затрудняло хозяйствование.

Сняв остроту противоречий и добившись динамичного экономического развития при относительной политической стабильности в результате реформы, последняя постепенно отказывалась от продолжения либеральных преобразований.

И, как следствие, проблемы, нарастая как снежный ком, в итоге и привели к революционным потрясениям начала ХХ века.

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

Манифест свободы: 150 лет отмене крепостничества

19 февраля 1861 года Александр Второй, император-освободитель, преодолевая невероятное сопротивление своих же подданных и даже части крестьянства, понимая, что впереди тупик, железной волей самодержца подписал Манифест об отмене крепостного права.

19 февраля 1861 года Александр II, император-освободитель, преодолевая невероятное сопротивление своих же подданных и даже части крестьянства, понимая, что впереди тупик, железной волей самодержца подписал Манифест об отмене крепостного права.

Манифест в тысячу с лишним страниц и весом, который не всякий даже на руках унесет.

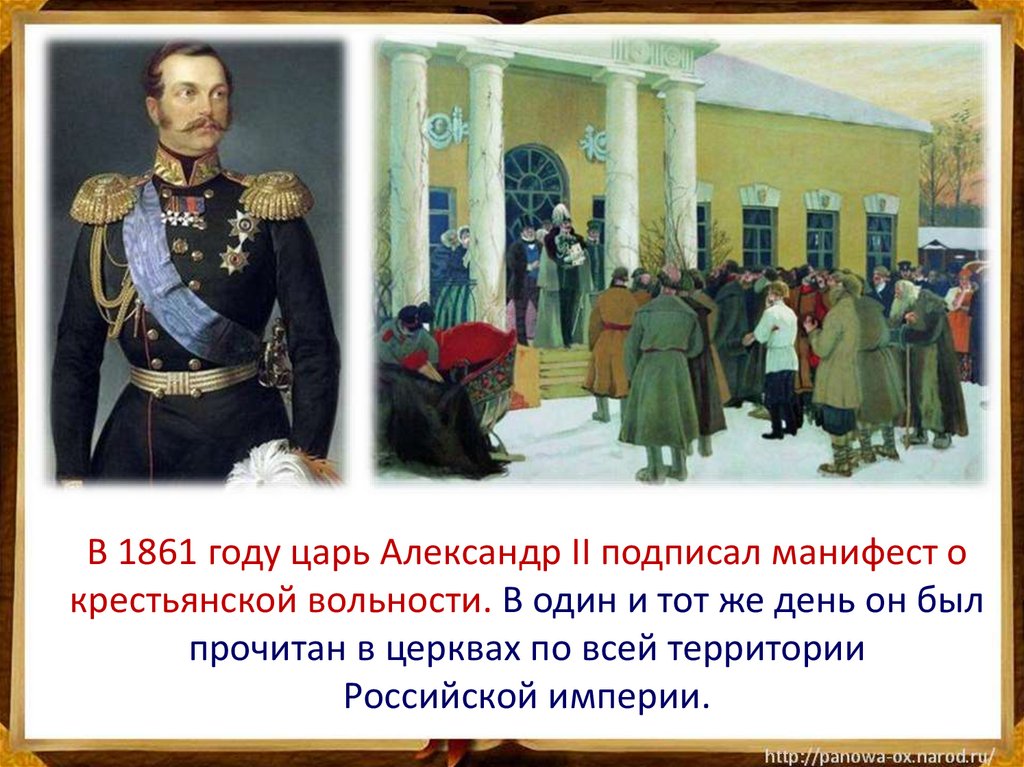

Царь Александр Второй даровал свободу крестьянам. Закончилась эпоха русского крепостничества, длившаяся почти 400 лет. А все началось с Ивана Третьего и его «Судебника».

А все началось с Ивана Третьего и его «Судебника».

В 1497-м он запретил крестьянам свободно передвигаться по стране. Потом Иван Грозный окончательно закрепил землепашцев за помещиками. Они были разные – холопы, дворовые, удельные, монастырские, государственные. Все очень по-разному несвободные.

«Ни в одной стране мира нет пословицы «Дурак работу любит» или «работа дурака любит». Но в этих пословицах – крепостное право, которое отлучало людей от работы. Оно заставляло их работать. И привлекало их к тому, чтобы люди что-то сами делали, а все делали из-под палки», – рассказывает директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко.

Крепостничество возникло, потому что страна разваливалась. Войны, опричнина, громадные просторы и часто худородная земля. Русскому мужику в сравнении с французом, например, надо было работать в три-четыре раза больше, чтобы собрать столько же хлеба. Тяжко. Разбегался народ. Ни налоги не собрать, ни армию. И выбор был тяжкий.

Со свободой и без государства или в государстве без свободы. И потянулось крепостное право из темного средневековья в век просвещенья.

И потянулось крепостное право из темного средневековья в век просвещенья.

«От соборного уложения царя Алексея Михайловича и до конца XVIII века крестьянина не только привязали к земле, но и начинают превращать его в лично зависимую фигуру. Он становится практически рабом. Крестьянина уже продают как вещь», – рассказывает заведующий кафедрой истории России до XIX века МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Николай Борисов.

В Европе тоже было крепостное право. Но длилось меньше и было мягче. И не правда, что все русские монархи только и мечтали, чтобы закабалить крестьянина покрепче. Но мечтали об одном, а делали другое.

«Петр настолько усилил крепостное право. Вот он прорубил окно в Европу. А кто-нибудь когда-нибудь посчитал, сколько стоило России прорубить это окно? Вот это государство, которое не имело средств, откуда оно могло получить средства на флот, на армию, на вооружение, на одежду, на паруса? Крестьянская страна»? – задается вопросом директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко.

«Именно на крепостном праве расцвело это элитарное сословие, элитарное, небывалое, несравнимое даже с европейским сословие русских интеллигентов, русских интеллектуалов: Толстой – крепостник, Пушкин – крепостник», – рассказывает писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

Крепостное право становится тканью русской жизни. Крестьянин с барином – это почти семейный уклад. Не всегда поймешь, кто кому нужнее. В голодный год крестьянин идет к помещику, погорелец – к помещику. Добрый барин поможет, рассудит. Как в семьях. То ссорились, то мирились. От злого барина уходили, заплатив компенсацию. Она называлась «пожилое».

«Разумеется, никто не уходил просто в пространство. Крестьянин подыскивал себе нового хозяина. Новый хозяин присылал за ним подводу, платил за него то самое «пожилое», потому что шла борьба за рабочие руки. В России катастрофически не хватало рабочих рук», – рассказывает Николай Борисов.

Уже Екатерина говорила среди своих, что хочет упразднить крепостное право. Каждый следующий монарх хотел это сделать. Не мытьем так катаньем. Разрешили продавать пшеницу иноземцам. Вся Великая Британия ела дешевый русский хлеб. А помещики южных губерний сказочно богатели. Северяне завидуют. Ищут способы добыть деньги. Сами отпускают своих крестьян. Не на волю. На заработки.

Каждый следующий монарх хотел это сделать. Не мытьем так катаньем. Разрешили продавать пшеницу иноземцам. Вся Великая Британия ела дешевый русский хлеб. А помещики южных губерний сказочно богатели. Северяне завидуют. Ищут способы добыть деньги. Сами отпускают своих крестьян. Не на волю. На заработки.

«И крестьяне уходили куда? В города. Занимались мелкой торговлей, промыслами. И некоторые из них действительно богатели. И даже покупали дома. Но они все равно оставались крепостными», – рассказывает Николай Борисов.

Богатые крестьяне платили больше хозяевам. Получали профессии. Расслоение в обществе усиливалось и среди господ, и среди простолюдинов. Но все двигалось вяло. Любые преобразования нужно было делать насильно. Создавать промышленность – значит, насильно загонять на заводы вчерашних крестьян. Набирать армию – значит, насильно забривать холопьи лбы. Насилие и над крестьянами, и над помещиками.

«Вот посещение Александром Первым завода. Он разрешил помещикам отпускать крестьян. Раньше это казалось диким. Как это? А он разрешил. Закон о вольных хлебопашцах 1803 года. Но отменить крепостное право боялся, потому что это конфликт с правящим классом. А у него именно отца убили, деда убили в силу конфликта с правящим классом», – объясняет Николай Борисов.

Раньше это казалось диким. Как это? А он разрешил. Закон о вольных хлебопашцах 1803 года. Но отменить крепостное право боялся, потому что это конфликт с правящим классом. А у него именно отца убили, деда убили в силу конфликта с правящим классом», – объясняет Николай Борисов.

Маленькая горстка всемогущих, казалось бы, людей из поколения в поколение ищет способ провести великую реформу. Изменить принцип жизни в Российском государстве. Николай Первый создает Секретный комитет. Секретный, чтобы никого не будоража, создать документ об отмене крепостного права. Ничего не выходит. Распускает. Создает второй, пятый, десятый. Все без толку. И даже унизительное поражение в Крымской войне в 1856 году не смогло заставить русских дворян понять, что крепостничество давно уже разрушает государство. Россия катастрофически отстает. А российской элите и дела нет. Вслед за Николаем Первым его сын, Александр Второй снова готовит реформу.

«Причем он готовил ее так же, как человек идет по тонкому льду. Шаг сделает, послушает – не трещит? Тогда можно двигаться дальше», – рассказывает Николай Борисов.

Шаг сделает, послушает – не трещит? Тогда можно двигаться дальше», – рассказывает Николай Борисов.

«Бюрократы той эпохи, которые проводили реформу, нашли и юридическую формулу, по которой можно было освободить крестьян с землей, и нашли юридическую формулу, которая сохранила очень важное и в социальном и в хозяйственном отношении дворянское сословие. То есть это была реформа, которая дала одним возможность и не отняла возможность у других», – объясняет историк, академик РАН, профессор Юрий Пивоваров.

«Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и предъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось», – писал Александр Второй.

Александр не просто лукавил. Манипулировал. Не было ни его доверия, ни дворянского желания уменьшать свои выгоды. Монарх рисковал. И собственной жизнью, и будущим империи. Он был готов и к дворцовому заговору, и к крестьянскому бунту. Накануне оглашения Манифеста войска приведены в повышенную готовность.

Он был готов и к дворцовому заговору, и к крестьянскому бунту. Накануне оглашения Манифеста войска приведены в повышенную готовность.

«Один случай: в одной из деревень начался просто бунт, когда кричали «Свобода! Все наше!», начали все громить. Закончилось все расстрелом», – рассказывает директор Российского государственного исторического архива Александр Соколов.

На реформу, на распределение земли потрачены астрономические казенные деньги. Помещики остались недовольны, но до переворота дело не дошло. Александра Второго взорвали те, кого реформа не касалась. Террористы-разночинцы из «Народной воли». Это было седьмое и последнее покушение на него. Его убили не за освободительный манифест. Но совпадение символично.

«Народ скопил в себе гигантскую ненависть, гигантскую взрывную энергию, которая потом реализовалась в революцию, которая потом взорвала монархию. Поэтому крепостничество не является накоплением покорности, накоплением рабства, накоплением безответности, накоплением безмолвия. Крепостничество является той ретортой, в которой копилась революция», – объясняет Александр Проханов.

Крепостничество является той ретортой, в которой копилась революция», – объясняет Александр Проханов.

Народ скопил не только ненависть. Он копил деньги на то, чтобы увековечить память царя-освободителя. Никогда в истории империи на народные деньги не возводилось столько памятников. Величественный Спас-на-крови в Петербурге, бесчисленное количество статуй, мемориальных досок по всей стране.

Пятидесятилетие отмены крепостного права праздновали уже и бывшие холопы, и бывшие их владельцы вместе.

Никакие другие памятники Советская власть не уничтожала с таким рвением. Ленинцы сносили все, что напоминало об Александре Втором. Стирали память. Почти удалось. Этот памятник в селе Нижнеиргинское в Свердловской области большевики проглядели. Да и мало кто помнил, что странное сооружение за окраиной села с покосившимся крестом – посвящение царю. Построили его 100 лет назад заводчики-купцы Осокины. Разбогатевшие крепостные, которые сами по всей России покупали себе крестьян. Уж они точно знали, каково это – покупать и быть купленным. И точно знали, за что благодарить царя-батюшку.

И точно знали, за что благодарить царя-батюшку.

[Пример эссе], 1706 слов GradesFixer

В 1861 году в России царь Александр II издал указ об освобождении крепостных. Теоретически это должно было дать полную свободу миллионам крепостных и государственных крестьян в России. Причины того, почему он это сделал, можно увидеть в годы, предшествующие тому, как он объявил об этой эмансипации.

Поражение в Крымской войне выявило слабость государственной структуры, которую люди, правившие Россией, почти не ощущали или вообще не подозревали и которая, как они опасались, может разрушить империю, если ее не исправить немедленно. Война стоила России 600 000 жизней. В то время как Санкт-Петербург мог похвастаться тем, что располагал самой большой армией в Европе, плохие дороги, устаревшее оружие и низкий моральный дух не позволяли эффективно использовать эту огромную потенциальную мощь, но гораздо более серьезной была мощная волна крестьянских волнений, захлестнувшая многие земли.

Многие либеральные мыслители долго и упорно работали над причинами великого поражения России. Глядя на западные модели и противопоставляя российское общество, один элемент оставался невыясненным: продолжающееся существование в России крепостного права. То ли из-за искренне прогрессивных убеждений, то ли просто из-за потребности в эффективной рекрутской армии, когда разразилась следующая война, Александр II начал период реформ. в России с освобождением крепостных крестьян 19 февраля 1861 г.

Вторая причина Александра заключалась в том, что эмансипацию можно было впоследствии использовать как способ продвижения российской политики реформ. Если в России должно было быть осуществлено освобождение крепостных, то дворянская власть должна была быть уменьшена, а гражданские права предоставлены крестьянству. В этом сценарии необходимо было провести дальнейшую реформу местной администрации и судов для защиты прав крестьян, поскольку они больше не находились в исключительной юрисдикции помещика.

Освобождение крепостных было личной обязанностью царя. Идеи Александра о реформах встречали по всей России общую апатию со стороны определенных ключевых слоев общества; в основном аристократия и дворянство, из которых контролируют не только крестьян, но и экономику, могли бы выиграть от освобождения. Именно это равнодушие, вызванное дворянством, укрепило решимость царя освободить крепостных, хотя бы для того, чтобы отдалить их от нехозяйственно мыслящих помещиков, ибо наемный труд был более эффективен и выгоден для аграрного хозяйства, чем подневольный труд. . Александр был не совсем без поддержки, но после того, как дворянство проявило незаинтересованность в просьбе царя в марте 1856 года к идеям об эмансипации, Александру была предоставлена либеральная интеллигенция в печати и университетах для продвижения политики. Православная церковь была слишком консервативна, чтобы продвигать радикальные перемены, а официальные классы были слишком довольны существующей властью и привилегиями; даже самим крепостным не хватало последовательности, чтобы проявить настоящий энтузиазм по поводу освобождения. Отсюда видно, что характер Александра II и его разочарование апатией помещиков к его предложениям укрепили его решимость придать некоторый импульс и мотивацию процессу реформ.

Отсюда видно, что характер Александра II и его разочарование апатией помещиков к его предложениям укрепили его решимость придать некоторый импульс и мотивацию процессу реформ.

Что менее ясно, так это то, какое влияние внешняя Европа оказала на царя и его политические решения. Первым публичным заявлением Александра о своих пожеланиях по вопросу о крепостном праве были переговоры в Париже в конце Крымской войны. Александр, возможно, рассматривал эмансипацию как способ восстановить влияние России среди других великих держав Европы после своего военного поражения. Сообщая европейским государствам о своем намерении освободить Александр, возможно, надеялся получить признание своих экономических реформ и, возможно, привлечь торговлю и инвестиции из других стран. Так что еще одной причиной эмансипации могло быть его общее желание видеть процветающую и конкурентоспособную российскую экономику на континенте. При дефиците в 307 миллионов рублей в 1856 году эти заботы были первостепенными для его политики.

Можно отметить значительное улучшение торговли сельскохозяйственной продукцией в России в поколении после освобождения. Среднегодовой вывоз хлеба увеличился с 86 миллионов в 1861-1865 годах до 136 миллионов, в 1866-70 годах и снова до 286,5 миллионов в 1876-80 годах.

Распространенным аргументом, который царь использовал для освобождения крепостных, было то, что освобождение было способом сдерживания крестьянских волнений. Правда, было два недавних восстания на Черном море и число вспышек росло: — в 1826—1834 гг. было 148 вспышек. Дворянство было классом в русском обществе, который Александр больше всего боялся обидеть, поскольку оно занимало высокие административные посты и ранее было ответственно за падение отдельных царей. Поэтому политика компенсаций умиротворяла помещиков, чьи крепостные были бы освобождены.

Тем не менее, именно отдельные землевладельцы изначально подвергались наибольшему риску любого потенциального восстания, и Александр, желая предотвратить беспорядки, использовал этот мотив, чтобы использовать страхи знати. Это послужило внедрению идеи крестьянского восстания в умы дворянства, чтобы они с большей готовностью рассматривали освобождение крепостных как способ сохранения зависимого статуса крестьян, чтобы избежать появления крестьян. Это была скорее уловка, чтобы заставить дворянство принять, а не отвергнуть политику реформ, чем искренний страх перед революцией со стороны самого царя. Хотя он не был другом гражданских беспорядков, влияние этого фактора было менее важным, чем другие.

Это послужило внедрению идеи крестьянского восстания в умы дворянства, чтобы они с большей готовностью рассматривали освобождение крепостных как способ сохранения зависимого статуса крестьян, чтобы избежать появления крестьян. Это была скорее уловка, чтобы заставить дворянство принять, а не отвергнуть политику реформ, чем искренний страх перед революцией со стороны самого царя. Хотя он не был другом гражданских беспорядков, влияние этого фактора было менее важным, чем другие.

Теоретически указ об освобождении должен был дать свободу миллионам крепостных и государственных крестьян, но при ближайшем рассмотрении это оказалось не так. Реальные условия указа об освобождении давали крестьянам ограниченную свободу с точки зрения прав, но в остальном на них налагались новые ограничения.

Теперь им было дано право торговать, действовать по своему усмотрению и жениться на ком угодно. Это само по себе является достижением, так как другие формы рабства были отменены во всем остальном мире много лет назад, так что Россия, наконец, догнала модернизирующийся мир в этом отношении. Аргумент становится еще более убедительным, когда мы думаем о свободе, которую они получили от жестоких, деспотических помещиков. Случаи помещиков, зверски пытавших своих подданных, должны были никогда больше не повториться, как и ссылка крепостных в Сибирь.

Аргумент становится еще более убедительным, когда мы думаем о свободе, которую они получили от жестоких, деспотических помещиков. Случаи помещиков, зверски пытавших своих подданных, должны были никогда больше не повториться, как и ссылка крепостных в Сибирь.

Крестьяне заранее были полностью обеспечены работой. У них был полный доступ к общей земле, к лесам и пастбищам, а также к хорошей плодородной почве. Эксплуатация, которой они подвергались, была очень незначительной и редкой. Ежегодно из двадцатимиллионного крепостного населения в Сибирь отправляли только сто семь крестьян. Сексуальная эксплуатация была исключением, а не правилом.

После освобождения они потеряли многие свои права. Раньше они могли обрабатывать столько земли, сколько хотели. Однако после освобождения указ постановил, что им должна быть отдана треть земли, которую они ранее обрабатывали. Так как это должен был избрать помещик, не имевший за собою бескорыстных побуждений, то крепостному давали самую неплодородную землю из возможных, да и то в ограниченном количестве, но эта земля не была свободной. Крепостной должен был бы заплатить за землю и за потерю своего «промышленного» производства посредством выкупных платежей. Эти непосильные расходы означали, что ситуация, в которой они находились, была практически такой же, как и раньше. Они были привязаны к земле и не могли уйти, пока не выплатили эти чрезмерные штрафы.

Крепостной должен был бы заплатить за землю и за потерю своего «промышленного» производства посредством выкупных платежей. Эти непосильные расходы означали, что ситуация, в которой они находились, была практически такой же, как и раньше. Они были привязаны к земле и не могли уйти, пока не выплатили эти чрезмерные штрафы.

Чтобы компенсировать это, можно было бы ожидать, что свобода, которую он получит, будет «полезной» и стоящей по сравнению с тем, как они жили раньше, но часто это было не так. Чтобы это объяснить, надо посмотреть, как жили крестьяне в те времена. Крестьянское население в это время делилось на две категории: «крепостных» и государственных крестьян. Теоретически обе группы были привязаны к землям, но опять же на практике это было не так. Хотя они не могли свободно путешествовать и не владели своими землями до 19 г.37, они уже давно действовали так, как если бы они это делали. Они могли пользоваться значительной степенью свободы в пределах своей территории, пока платили налоги и оставались в рамках местной российской правовой системы, которая в лице местных правительственных чиновников часто была неравнодушна к взяточничеству. .

.

Положение государственных крестьян было совершенно иным. В строгих рамках Мира, помещика и дворянина они были полностью привязаны к земле. Их свободе противостоял в основном коллектив Мир, который принимал почти все решения в жизни крепостного. Все эти решения были приняты избранным «Старейшиной», чье решение было окончательным и авторитет которого не мог быть поставлен под сомнение. Значительная часть крестьян просто продолжала жить в тех же домах, работать на тех же полях, но отдавала свои продукты не помещику, а Миру.

Из всех «Великих реформ» результаты освобождения крепостных крестьян были первыми, осуществленными в российском обществе. Аргументация Александра для этого была двоякой; во-первых, было необходимо, чтобы в стремлении к большей, экономически более развитой стране сельскохозяйственная практика должна была стать более прибыльной. При крепостном праве производство хлеба и развитие земледелия задерживались. Например, с 1853 по 1858 год дефицит в России увеличился с 52 до 307 миллионов рублей серебром, и к 1860 году стало ясно, что дворяне-землевладельцы уже не получали достаточных доходов, поскольку 60% всех частных крепостных были заложены государству. Резкое увеличение экспорта зерна после процесса реформ в абсолютном и относительном выражении показывает, что политика была в известной мере успешной. Это также ясно демонстрирует, как много потенциала было растрачено до реформы и почему царь так стремился решить эту проблему.

Резкое увеличение экспорта зерна после процесса реформ в абсолютном и относительном выражении показывает, что политика была в известной мере успешной. Это также ясно демонстрирует, как много потенциала было растрачено до реформы и почему царь так стремился решить эту проблему.

Дмитрий Медведев принял участие в конференции Великие реформы и модернизация России • Президент России

В конференции, проходившей в Мариинском дворце, приняли участие историки, дипломаты, общественные деятели, представители религиозных конфессий. На полях конференции была организована выставка исторических документов, связанных с подписанием и ходом реформы эмансипации. Главным экспонатом стал оригинал Манифеста об освобождении рабов, который был подписан императором Александром II 3 марта (19 февраля)), 1861.

Дмитрий Медведев также возложил венок к могиле Александра II в Петропавловском соборе.

* * *

Президент России Дмитрий Медведев: Добрый день,

Рад приветствовать всех участников и гостей этой международной конференции, посвященной Великим реформам России 19 9049 века в году.

Было бы удивительно, если бы сегодня мы не воспринимали эти реформы как неотъемлемую часть нашей истории. Их внимательное изучение — безусловный приоритет для науки и для всех, кто занимается политикой, для всех, кто верит в прогресс современной России. Детальное их изучение необходимо для модернизационных процессов, разворачивающихся в нашей экономике и в нашем обществе в целом.

Эпоха великих реформ, которая является темой этой конференции и презентаций, которые мы слышали ранее и о которых еще предстоит, началась с отмены крепостного права. Сегодня и в течение этого года наша страна отмечает 150 900 49 900 50-летие этого события. Император Александр II подписал в Петербурге Манифест об освобождении рабов. Я только что держал его в руках. Это абсолютно уникальный документ как по содержанию, так и по количеству усилий, затраченных на его принятие, и по значимости для нашей страны.

Санкт-Петербург — особенный город. Петр Великий создал его как город перемен. С тех пор Санкт-Петербург является символом сближения нашей страны и Европы.

В 19 -м -м веке, когда Россия стояла на перепутье, здесь развернулись масштабные преобразования и экономические преобразования, так же, как они складывались в европейских странах, где часть из них уже завершилась или еще предстояла. Это было требованием времени.

Россия тоже должна была измениться, стать передовой страной, разделяющей ценности с Европой. Этот решающий выбор, выбор в пользу развития и свободы, был сделан именно в тот период. Она началась с отмены крепостного права, веками подрывавшего права человека и достоинство миллионов русских людей. Обретение личной свободы позволило им стать полноправными подданными Российской империи, проявлять инициативу и выражать свое мнение.

«Сегодня мы продолжаем совершенствовать наши демократические институты, которые все еще очень несовершенны, пытаясь изменить нашу экономику и преобразовать нашу политическую систему. По сути, мы продолжаем курс, который был проложен 150 лет назад».

Конечно, не стоит идеализировать ситуацию сразу после реформ, но такова была их цель. Реформы способствовали социальной мобильности, росту городского населения, переходу к капиталистическим формам хозяйствования и, в конечном счете, подготовили почву для экономического подъема и развития России, развития внутреннего рынка и промышленного роста.

Реформы способствовали социальной мобильности, росту городского населения, переходу к капиталистическим формам хозяйствования и, в конечном счете, подготовили почву для экономического подъема и развития России, развития внутреннего рынка и промышленного роста.

За земельной реформой последовали сельская и городская реформы, которые изменили структуру местного самоуправления. Все это остается крайне важным для нашей страны и сегодня.

В судебном разбирательстве произошли серьезные изменения. Впервые за свою 1000-летнюю историю Россия стала свидетелем установления оспариваемого иска, суда присяжных, мирового суда и защиты.

Реформа государственного образования сделала образование доступным для всех слоев общества. В то время университеты также получили некоторую степень автономии. Цензура, которая до этого момента была одной из самых строгих в Европе, стала менее жесткой.

Василий Ключевский писал, что в течение столетий, предшествовавших 19 февраля1861 г. В России не было закона такой монументальной важности, который в равной мере определял бы развитие самых разных сфер нашей жизни. Очевидно, что этих преобразований ждала вся страна. За эти реформы боролись лучшие умы России, и их поддерживал и проводил в жизнь император Александр II, которого по праву называют Освободителем. Великие реформы, безусловно, были для него огромным испытанием и исключительно смелым поступком. Мы не должны забывать об этом.

В России не было закона такой монументальной важности, который в равной мере определял бы развитие самых разных сфер нашей жизни. Очевидно, что этих преобразований ждала вся страна. За эти реформы боролись лучшие умы России, и их поддерживал и проводил в жизнь император Александр II, которого по праву называют Освободителем. Великие реформы, безусловно, были для него огромным испытанием и исключительно смелым поступком. Мы не должны забывать об этом.

Имейте в виду, что Екатерина Великая и Александр I осознавали необходимость отмены крепостного права, которое по сути было рабством. Император Николай I учредил девять тайных комитетов по аграрным вопросам, неоднократно заявлял, что хочет освободить крестьян и отдать им обработанную ими землю. Но в конечном итоге ни у кого из этих решительных правителей не хватило смелости осуществить революцию сверху.

Судьбой Александра II стало освобождение России от несправедливого, архаичного и бесчеловечного строя. Как это случается с любым человеком, который берется за кардинальные изменения, он был обескуражен. Он был обескуражен многими и по разным причинам. Некоторые прибегали к аргументам, всегда приводившимся в таких случаях, что страна развалится, что она погрузится в хаос, а главное, что народ не готов к свободе, что он ее не оценит и не будет знать, что не при чем – в основном, что им просто не нужна была свобода.

Он был обескуражен многими и по разным причинам. Некоторые прибегали к аргументам, всегда приводившимся в таких случаях, что страна развалится, что она погрузится в хаос, а главное, что народ не готов к свободе, что он ее не оценит и не будет знать, что не при чем – в основном, что им просто не нужна была свобода.

Как всякий реформатор, он редко слышал слова благодарности. Один из его современников говорил: «Что бы ни делал Император, все его действия встречали критику и нетерпеливые требования». Но как великий реформатор Александр II знал, что Россия должна стоять наравне с другими европейскими государствами. Он понимал, что России нужна свобода, что она жаждет свободы. Я хотел бы процитировать его слова, которые, я думаю, уже звучали ранее: «Я слишком уверен в нашем святом деле, чтобы кто-либо мог меня остановить».

Так в России отменили крепостное рабство — и раньше, чем во многих других странах, в том числе в США. Конечно, в то время не было четкого понимания демократии или необходимости формирования зрелого гражданского общества, и отношение к этим понятиям в тот период было другим. Но самое главное, выбор был сделан. Впервые за всю 1000-летнюю историю России свобода стала ценностью. Это очень важно. И человек, принесший нам свободу, отдал за нее жизнь.

Но самое главное, выбор был сделан. Впервые за всю 1000-летнюю историю России свобода стала ценностью. Это очень важно. И человек, принесший нам свободу, отдал за нее жизнь.

«Политические и социальные преобразования должны быть продуманными, рациональными и постепенными, но неуклонными». В этом суть человеческого исследования, суть исторического исследования. Но вопросы останутся. Как могло случиться, что в нашей стране стремление к свободе закончилось с большевистской диктатурой спустя несколько десятилетий? Кто несет большую ответственность за эту диктатуру: те, кто медлил с реформами и откладывал их, или, наоборот, те, кто действовал слишком поспешно и слишком много пытался добиться в очень сложной ситуации? Была ли неизбежна реакция правления Александра III или чрезмерный радикализм первых русских парламентов? Наконец, была ли неизбежна Октябрьская революция с последовавшими за ней ГУЛАГами? Некоторые считают, что трагическая для нашей страны 20 9История 0049-го -го века была результатом неудачной инъекции свободы, и правы были скептики, считавшие, что великие реформы не подходят для народа нашей страны.

Я придерживаюсь другого мнения. Александр II унаследовал страну, основными политическими институтами которой были крепостное право и военно-бюрократическая цепочка командования. Он видел слабость и тщетность этих институтов за кажущейся мощью империи, а мы всегда умели произвести впечатление. Неэффективная экономика и социальная структура, несовместимая с целями развития, грозили неминуемым крахом страны.

Александр II и его сторонники отказались от условностей, хотя это было крайне трудно, и указали России путь в будущее. Это их величайшее достижение. Путь этот был долгим и очень трудным, и нельзя сказать, что он завершен по сей день. Но свобода, справедливость и последующее экономическое процветание никогда не приходили быстро и легко ни к одной нации в мире.

Надеюсь, что 21 й век Россия станет свидетелем правоты и дальновидности 19-й -й век реформаторов.

Сегодня мы продолжаем совершенствовать наши демократические институты, которые все еще очень несовершенны, пытаясь изменить нашу экономику и преобразовать нашу политическую систему.

По сути, мы продолжаем курс, который был проложен 150 лет назад. Хочу обратить ваше внимание на то, что не фантазии об особом пути нашего народа или советский эксперимент оказались наиболее жизнеспособными, долгоживущими идеями, а концепция нормального, гуманного порядка, задуманная Александр II. И в конечном итоге с исторической точки зрения прав был он, а не Николай I или Сталин.

Опыт той далекой эпохи остается актуальным для наших практических усилий. Я хотел бы назвать несколько принципов, которые считаю важными сегодня. В некотором смысле это часть обработки опыта 150-летней давности.

Во-первых, свободу нельзя откладывать на потом, и мы не должны бояться, что свободный человек может неадекватно использовать личную свободу. Этот путь ведет в тупик.

Во-вторых, политические и социальные преобразования должны быть продуманными, рациональными и постепенными, но неуклонными.

В-третьих, врагами свободного развития останутся нетерпимость, экстремизм и терроризм как крайние его проявления.

Имейте в виду, что терроризм, являющийся огромной проблемой для нашей страны, фактически появился как явление почти одновременно с великими реформами.

«Свобода от страха, от унижений, от бедности, от болезней, свобода для всех — вот цель развития. Это не просто высокая риторика. Это то, чего ожидает каждый разумный и современный человек. Чтобы выразить это, можно использовать разные слова, но это то, о чем мы думаем каждый день».

В-четвертых, нам должно быть ясно, что состояние — это не цель развития, а инструмент развития. Только вовлечение в эти процессы всего общества может дать желаемый положительный эффект, и только в этом случае у нас есть шанс на успех.

В-пятых, мы должны помнить, что нация — это живой организм, а не машина для тиражирования господствующих идей дня. Его нельзя скрепить затянутыми винтами. Ясно также, что чрезмерно жесткая политика и избыток контроля обычно ведут не к торжеству добра над злом или, применительно к современной действительности, к победе над коррупцией, а к ее росту, не к эволюции управления, а к его деградация.

Поэтому очень важно дать обществу возможности для самоорганизации.

Уважаемые коллеги,

Авторы великих реформ и Александр II не просто думали о будущем, а создавали его, и в этом самый большой вызов. Практическая политика всегда сложнее самых красивых теорий. Но они верили, что реформы можно осуществить без потрясений и насилия, что можно превратить отсталую и крепостническую Россию в современную и свободную страну.

Целью модернизации и прогресса всегда было расширение свободы в обществе, в международных отношениях и в повседневной жизни, обеспечение того, чтобы жизнь каждого человека и основные права и свободы всегда были под защитой государства.

Свобода от страха, от унижений, от бедности, от болезней, свобода для всех — вот цель развития, как я ее вижу. Это не просто высокая риторика. Это то, чего ожидает каждый разумный и современный человек. Чтобы выразить это, можно использовать разные слова, но это то, о чем мы думаем каждый день.

В следующем году мы будем отмечать 1150 -летие российской государственности, по крайней мере, если вы разделите общепринятую точку зрения на этот факт.