Вековая загадка Рафаэля. Ответы на вопросы: Культура: Облгазета

В прошлом выпуске рубрики «Арт и факты» мы напомнили об одном из самых известных и загадочных свердловских экспонатов – картине, которая вот уже почти век носит неофициальное название «Тагильская Мадонна», ее приписывают кисти итальянского художника Рафаэля САНТИ. Надеемся, что в попытке ответить на вопросы нашего конкурса читатели узнали для себя что-то новое.

Мы уже отмечали, что история картины, которая сейчас находится в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств, тянет на остросюжетный детектив. Причем точного ответа на главный вопрос – кто же все-таки является автором знаменитой «Тагильской мадонны», пока так и нет. Но обо всем по порядку.

Нашел Колеватов, спас – ГрабарьНашел картину завхоз металлургического треста Иван Колеватов в 1924 году в Нижнем Тагиле. А именно – на чердаке господского дома (где сейчас, кстати, располагается Музей быта и ремесел горнозаводского населения). Сначала усадьба принадлежала Управлению заводами Нижнетагильского округа, там принимали именитых гостей из Москвы и Петербурга. В советское время внутренняя часть дома постепенно была переделана под коммунальные квартиры для семей работников завода.

Сначала усадьба принадлежала Управлению заводами Нижнетагильского округа, там принимали именитых гостей из Москвы и Петербурга. В советское время внутренняя часть дома постепенно была переделана под коммунальные квартиры для семей работников завода.

Иван Колеватов сначала нашел одну из частей разломленной, почерневшей пальмовой доски, на которой виднелись следы старой живописи. Когда доску отнесли в Нижнетагильский краеведческий музей и очистили от копоти, увидели изображение мадонны с младенцем, а на вороте платья мадонны была видна подпись «RAPHAEL. URBINAS. PINGEBAT. MDIX» («Рафаэль Урбинский написал в 1509 году»). Затем нашли и вторую половину картины.

Чтобы понять, что же за произведение на самом деле обнаружили в Нижнем Тагиле, на Урал приехал знаменитый художник, организовавший реставраторское дело в России, – Игорь Грабарь. Из его дневниковых записей ясно, что настроен он был скептически, но когда увидел в том же Нижнетагильском краеведческом музее работы Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Карла Брюллова и полотна старых итальянских мастеров, в том числе Антонио Корреджо, понял, что и последняя находка вполне может оказаться подлинником авторства одного из самых известных художников в мире.

Тем более что сюжет найденной картины Игорь Грабарь узнал сразу, поскольку был хорошо знаком с историей полотна «Мадонна с вуалью» Рафаэля, написанной для римской церкви Санта-Мария дель Пополо. Эта картина сегодня хранится в Музее Конде, в 40 км севернее Парижа. Но до сих пор неясно, какая из этих «Мадонн» имеет право считаться подлинником, написанным Рафаэлем.

Так вот Грабарь заявил о том, что произведение нужно немедленно везти в Москву на реставрацию.

– Игорь Эммануилович отмечал, что если картина еще хотя бы год пролежит без вмешательства, то превратится в труху, – рассказывает «ОГ» директор Нижнетагильского музея ИЗО Марина Агеева. – Углы картины были съедены, более того, в ней поселился шашель – жучок, который очень любит дерево.

Игорь Грабарь произведение восстановил, а позже написал исследование, где выдвинул предположение, что «Тагильская мадонна» действительно могла принадлежать кисти Рафаэля. Поэтому ее официальное название звучит как «Святое семейство».

– Да, у нас нет документа, где бы было написано, что автор нашей «Мадонны» Рафаэль Санти. Но есть книга Игоря Грабаря, где он доказывает, что это действительно XVI век, и что, возможно, именно эта картина некогда хранилась в церкви Санта-Мария дель Пополо. – добавляет Марина Агеева. – Однако за 500 лет картины итальянских мастеров могли переписываться. Из исследования Грабаря следует, что в фигуре Иосифа, например, от XVI века осталась часть бороды и часть волос на голове. Остальное – записи, сделанные впоследствии. Кроме того, картина написана темперой – краской, приготовленной на яичном желтке. А вот реставрировали ее – в XVII – XIX вв. – масляными красками. И там, где масло попало на темперу, ее растворило, и эти фрагменты живописи заменились на более поздние.

Справка

Рафаэль Санти создавал «Мадонну» по заказу папы Льва X. Оригинал находился в римской церкви Санта-Мария дель Пополо. Картину много копировали и гравировали, и в какой-то момент современники запутались, где же среди всех версий Рафаэль.

После наполеоновских войн нить, казалось бы, была совсем утеряна, только в XIX веке нашли две архетипичные работы – в Италии и во Франции. Находка в доме Демидовых — третья потенциальная картина Рафаэля.

Демидовы искусство уважали, но и о финансах помнилиОдно из ключевых доказательств подлинности этого полотна заключается в том, что принадлежало оно знаменитому собранию династии Демидовых. Об этом же говорит хранитель итальянской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Купцова, которая в 2020 году пригласила «Тагильскую Мадонну» для участия в выставке «Линия Рафаэля», где картина экспонировалась вместе с произведениями из европейских галерей, Государственного музея ИЗО им. Пушкина и Третьяковской галереи.

– Вокруг «Тагильской Мадонны» всегда очень много разговоров, – отмечает Зоя Купцова. – Кто является автором – Рафаэль или мастерская? Мы пригласили картину на выставку, чтобы у зрителей появилась возможность посмотреть, сравнить с другими произведениями Рафаэля. Мы намеренно хотели посвятить ей больше времени, поскольку происходит она из крупного собрания – коллекции Демидовых.

Мы намеренно хотели посвятить ей больше времени, поскольку происходит она из крупного собрания – коллекции Демидовых.

К слову, в Нижнетагильском музее ИЗО также хранятся работы итальянских художников из этой коллекции – Джулио Чезаре Прокаччини и Джулио Романо.

Предметы искусства эпохи Возрождения собирал Николай Никитич Демидов, служивший российским посланником во Флоренции. В списке его коллекции было аж 13 работ на сюжет «Святого семейства» (семь из них куплены в Италии, шесть — во Франции). Две из них – кисти Рафаэля, но… не загадочная «Мадонна».

После смерти Николая Никитича собрание в Россию предстояло перевезти его сыновьям – Анатолию и Павлу. Для размещения картин в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, даже было построено специальное здание. И в полном списке произведений на первом месте значилась «Мадонна с младенцем», но только школы Рафаэля. Есть мнение, что таким образом братья намеренно хотели снизить значимость произведения, чтобы не переплачивать пошлину.

Есть мнение, что таким образом братья намеренно хотели снизить значимость произведения, чтобы не переплачивать пошлину.

Как же картина оказалась в Нижнем Тагиле? Когда в городе построили Выйско-Никольскую церковь, которая потом долгое время являлась семейной усыпальницей Демидовых, для украшения туда отправили много полотен, в том числе и «Святое семейство».

«Вещь не копийная, а самостоятельная»После реставрации Игоря Грабаря «Тагильская Мадонна» продолжительное время находилась в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В 1970 году XX века работу передали в Свердловскую картинную галерею. А через несколько лет, не без помощи на тот момент министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева (ребенком вместе с родителями он переехал в Нижний Тагил, отец – Серафим Мелентьев был редактором «Тагильского рабочего»), произведение отдали Нижнетагильскому музею ИЗО.

С тех пор интерес к этой картине – огромный. «Тагильскую Мадонну» приглашали на выставки от Южно-Сахалинска до Калининграда.

«Тагильскую Мадонну» приглашали на выставки от Южно-Сахалинска до Калининграда.

– Когда мы были с картиной в Калининграде, – вспоминает Марина Агеева, – «Мадонной» очень заинтересовались польские коллеги. Меня и главного хранителя нашего музея они даже возили в замок, где хотели выставлять произведение, чтобы мы посмотрели, какие там условия. Но потом что-то не сложилось.

Одна из самых значимых выставок, где побывала «Тагильская Мадонна» – «Линия Рафаэля», о которой мы упомянули выше. И перед тем как пригласить картину в Санкт-Петербург, хранитель итальянской живописи Эрмитажа и куратор готовящейся экспозиции Зоя Купцова лично приезжала в Нижний Тагил.

– Тогда мы вызывали из Екатеринбурга специалистов экспертной лаборатории, вскрыли противованднальное стекло, замерили грунт, изучили красочный слой в ультрафиолете, в инфракрасных лучах – и еще раз убедились: работа действительно начала XVI века, – рассказывает Марина Агеева. – Кроме того, просветили картину рентгеном и обнаружили в верхнем слое так называемые пенти-менти (присутствие более ранних изображений, которые были изменены и закрашены. – Прим. «ОГ»). Все это и описывал Игорь Грабарь в своей книге. Художник не сразу написал руку Мадонны в таком ракурсе. Это не стирается, а переписывается поверх. И правки видны, это говорит за то, что вещь не копийная, а самостоятельная.

– Прим. «ОГ»). Все это и описывал Игорь Грабарь в своей книге. Художник не сразу написал руку Мадонны в таком ракурсе. Это не стирается, а переписывается поверх. И правки видны, это говорит за то, что вещь не копийная, а самостоятельная.

Когда картину привезли в Санкт-Петербург, ее встречала в том числе реставратор темперной живописи Государственного Эрмитажа Ирина Гефдинг.

– Я работала при подготовке к выставке «Линия Рафаэля» с несколькими памятниками, реставрировала, и видно, что у «Тагильской Мадонны» красочный слой именно того времени. И по сохранности это очень близкие памятники с нашими, теми, что хранятся в Эрмитаже, – поясняет Ирина Гефдинг.

Также за подлинность говорит и подпись на вороте платья Мадонны, считает Зоя Купцова.

– У всех Мадонн, которых мы знаем как копии, есть лента, но нигде нет подписи, — подчеркивает Зоя Купцова. — И только в тагильской Мадонне есть подпись: «Рафаэль Урбинский написал». И есть дата — 1509 год». Поэтому на экспликации на нашей выставке было сказано, что «Тагильская Мадонна» приписывается Рафаэлю, – продолжает она.

И есть дата — 1509 год». Поэтому на экспликации на нашей выставке было сказано, что «Тагильская Мадонна» приписывается Рафаэлю, – продолжает она.

Изучение «Тагильской Мадонны» еще не завершено. Чем современнее технологии, тем выше шансы на точный ответ – что же за картина досталась Нижнему Тагилу. Впрочем, даже без окончательного вердикта она привлекает большое количество любителей живописи на Урал.

Быстрее и точнее всех на наши вопросы ответили:

Любовь ШПУРЕЙ

Татьяна КОМАРОВСКАЯ

Лариса ПОЛЯКОВА

Победители получают билет в Нижнетагильский музей изобразительных искусств, а также памятные сувениры от «Областной газеты».

Для получения приза необходимо позвонить по телефону +7 (343) 375–80–11, а затем подойти в редакцию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, каб. 349.

ОТВЕТЫ

1. Официальное (или несколько) название картины

«Святое семейство», «Мадонна с вуалью», «Мадонна ди Лорето», «Мадонна дель Пополо».

2. Предметы искусства эпохи Возрождения коллекционировал

Николай Никитич Демидов.

3. Картину на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле в 1924 году нашел

завхоз металлургического треста Иван Колеватов.

4. Художник Рафаэль оставил свою подпись

на вороте платья мадонны – «RAPHAEL. URBINAS. PINGEBAT. MDIX».

5. После реставрации картина долгое время находилась

в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

- Опубликовано в № от 16.09.2022

«Арт и Факты»

«Областная газета» запустила просветительскую рубрику под названием «Арт и Факты», где рассказывает о самых любопытных и значимых экспонатах музеев Свердловской области.

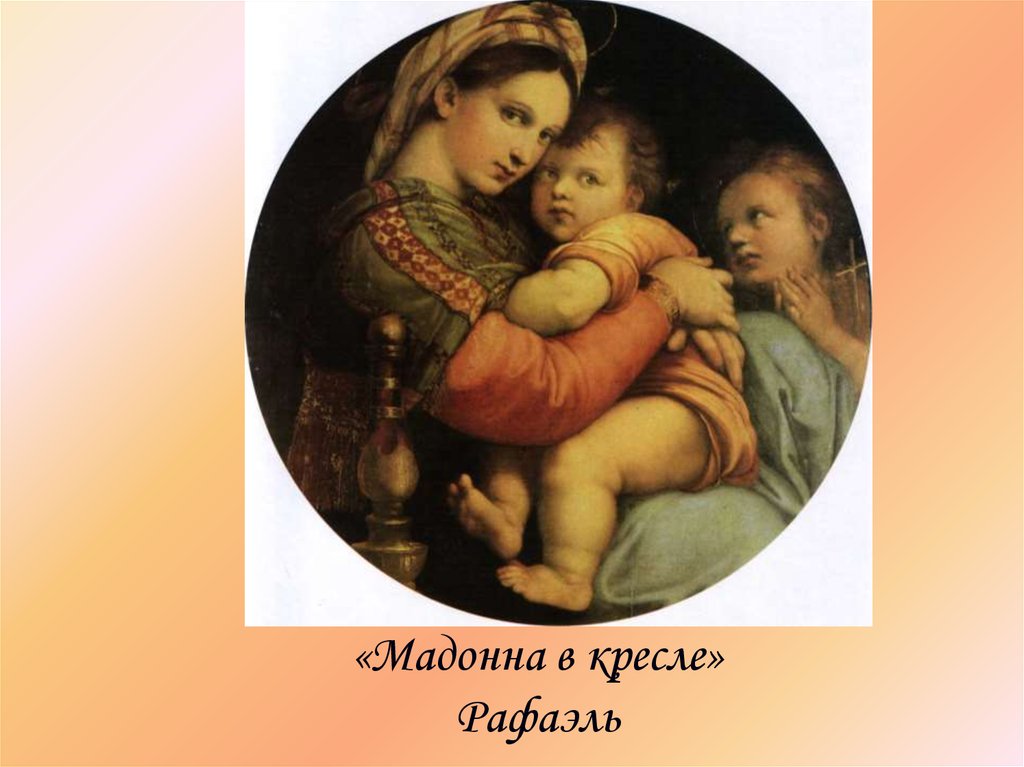

Божественное и земное

Итальянский художник Рафаэль Санти вошел в историю мирового искусства, воспев в эпоху Возрождения образ человека. Он родился 6 апреля 1483 года в маленьком городке Урбино, принадлежавшем семейству герцогов Монтефельтро. Отец живописца, Джованни Санти, был ремесленником, но одновременно служил при дворе местного правителя художником и поэтом. Особыми талантами, по дошедшим до наших дней свидетельствам, Джованни Санти не отличался, но, будучи весьма образованным для своего времени человеком, сумел привить сыну любовь к искусству. В доме художника была фреска, изображавшая мать Рафаэля Маджию с сыном на руках. Она принадлежала кисти Джованни Санти и оказала огромное влияние на дальнейшее творчество его сына. Тема Мадонны стала главной для Рафаэля Санти, и на всех этапах творчества художника это проявилось в полной мере.

Он родился 6 апреля 1483 года в маленьком городке Урбино, принадлежавшем семейству герцогов Монтефельтро. Отец живописца, Джованни Санти, был ремесленником, но одновременно служил при дворе местного правителя художником и поэтом. Особыми талантами, по дошедшим до наших дней свидетельствам, Джованни Санти не отличался, но, будучи весьма образованным для своего времени человеком, сумел привить сыну любовь к искусству. В доме художника была фреска, изображавшая мать Рафаэля Маджию с сыном на руках. Она принадлежала кисти Джованни Санти и оказала огромное влияние на дальнейшее творчество его сына. Тема Мадонны стала главной для Рафаэля Санти, и на всех этапах творчества художника это проявилось в полной мере.

ПЕРВЫЙ ШЕДЕВР ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ ПЕРУДЖИНО

Рафаэлю было всего восемь лет, когда умерла его мать, а спустя три года ушел из жизни отец. Став вдовцом, Джованни Санти женился вторично. Воспитанием будущего художника занимались две тети, мачеха Бернардина и дядя Бартоломео — монах, назначенный опекуном несовершеннолетнего. Члены этой очень разнородной семьи не ладили между собой. Беспрерывные ссоры приводили даже к судебному вмешательству в домашние дела. Подобная практика, как выясняется, появилась не в современных демократических государствах, а была широко распространена еще в средневековой Италии.

Члены этой очень разнородной семьи не ладили между собой. Беспрерывные ссоры приводили даже к судебному вмешательству в домашние дела. Подобная практика, как выясняется, появилась не в современных демократических государствах, а была широко распространена еще в средневековой Италии.

До 1500 года Рафаэль прожил в родном Урбино, где брал уроки живописи у местных художников. В 17-летнем возрасте попал в мастерскую Пьетро Перуджино, под влиянием которого создал свои первые работы. По существовавшей в те времена традиции мастер не стремился развивать индивидуальность ученика, а лишь передавал наработанные за годы собственного труда технические приемы. В современных музеях мы часто встречаем полотна, на которых написано: «Школа Перуджино». Вполне вероятно, что к ним приложил руку и юный Рафаэль.

В 19 лет он написал свой первый шедевр «Мадонна Коннестабиле», хранящийся ныне в Эрмитаже. Полотно было написано для герцога Альфано Диаманте из Перуджи. В XVIII веке она перешла по наследству к семейству Коннестабиле делла Стаффа, откуда и появилось современное название. Во многом еще ученическая картина была создана Рафаэлем по мотивам рисунка своего учителя Перуджино, который хранится сейчас в Берлине. Первоначально она была написана на дереве, а при переводе на холст Рафаэль заменил в руке Мадонны присутствовавшее на рисунке учителя яблоко книгой.

Во многом еще ученическая картина была создана Рафаэлем по мотивам рисунка своего учителя Перуджино, который хранится сейчас в Берлине. Первоначально она была написана на дереве, а при переводе на холст Рафаэль заменил в руке Мадонны присутствовавшее на рисунке учителя яблоко книгой.

Молва о таланте Рафаэля быстро облетела окрестности Урбино. Юного художника стали приглашать в Перуджу, и слава Пьетро Перуджино (его фамилия происходит от названия города) стала меркнуть в лучах восходящей звезды — его бывшего ученика. Благодаря покровительству своего друга, художника Бернардино ди Бетто ди Бьяджо по прозвищу Пинтуриккьо, гений из Урбино получил возможность работать в Сиене, одном из центров тогдашней итальянской художественной жизни. Здесь, расписывая церковную библиотеку, Рафаэль отточил до блеска свой талант великолепного рисовальщика. В родной Урбино юноша вернулся в 1504 году всего на несколько месяцев, а затем отправился во Флоренцию.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ПЕРИОД СОПЕРНИКА МИКЕЛАНДЖЕЛО

В начале XVI века столица Тосканы была центром художественной жизни Европы.

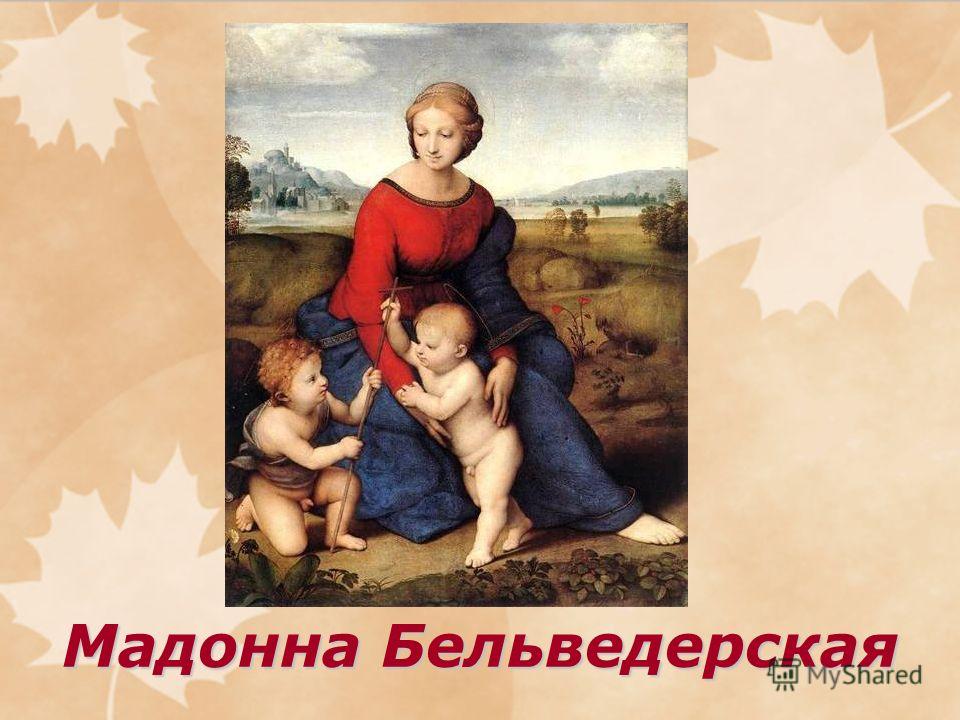

Художественная жизнь во Флоренции била ключом, и Рафаэль подружился с известными в городе живописцами. В ту пору считалось нормой привечать талантливых художников, приглашая их в дома уже получивших известность мастеров и помогая с получением заказов. Такая атмосфера способствовала творческому росту Рафаэля. Именно в Тоскане у едва перешагнувшего 20-летний рубеж юноши сформировался образ Мадонны. В этот период произошли заметные изменения в мировоззрении Рафаэля. Мадонны на его полотнах повзрослели, и именно во Флоренции были написаны первые картины, на которых вместе с матерью присутствовал младенец.

В 1504 году художник написал «Мадонну дель Грандука», которая сейчас хранится во флорентийской Галерее Питти. История этой картины весьма любопытна. До конца XVIII века о самом ее существовании многие даже не подозревали. Полотно хранилось в частной коллекции флорентийского негоцианта и не выставлялось на обозрение широкой публики. В ноябре 1799 года тогдашний директор галереи Уффици, случайно узнавший о картине Рафаэля, сообщил великому герцогу Лотарингскому Фердинанду, правителю Флоренции, о намерении приобрести ее для пострадавшего от наполеоновского нашествия Дворца Питти. Просвещенный меценат без колебаний пошел на громадные по тем временам затраты, и сегодня полотно Рафаэля является украшением одного из самых известных музеев Флоренции.

История этой картины весьма любопытна. До конца XVIII века о самом ее существовании многие даже не подозревали. Полотно хранилось в частной коллекции флорентийского негоцианта и не выставлялось на обозрение широкой публики. В ноябре 1799 года тогдашний директор галереи Уффици, случайно узнавший о картине Рафаэля, сообщил великому герцогу Лотарингскому Фердинанду, правителю Флоренции, о намерении приобрести ее для пострадавшего от наполеоновского нашествия Дворца Питти. Просвещенный меценат без колебаний пошел на громадные по тем временам затраты, и сегодня полотно Рафаэля является украшением одного из самых известных музеев Флоренции.

Среди флорентийских работ Рафаэля особое место занимает «Мадонна со щегленком». Заказчиком картины выступил богатый флорентийский купец Лоренцо Нази, друживший с художником. По мнению знатока эпохи Возрождения Джорджа Вазари, источником вдохновения для Рафаэля был Микеланджело. Уже известный во Флоренции молодой художник из Урбино вел своеобразный творческий спор с другим прославленным мастером.

Даже сюжет картины перекликается со знаменитой скульптурой — «Мадонна Брюгге» Микеланджело, до сих пор хранящейся в соборе Нотр-Дам в этом бельгийском городе. Рафаэль написал картину с изображением младенца Христа, стоящего у колен Мадонны, и святого Иоанна, весело протягивающего мальчику птичку. Религиозный мотив ушел на второй план, и картина воспринимается как изображение реальной жизни счастливой семьи.

Многие Мадонны, написанные Рафаэлем во флорентийский период, сегодня известны по именам заказчиков художника. Такова «Мадонна Темпи», написанная в 1507 году для знатной флорентийской семьи. Спустя три с лишним века она была приобретена правителем Баварии Людвигом I и после длительных переговоров перевезена из Флоренции в Мюнхен, где до сих пор занимает почетное место в экспозиции Старой Пинакотеки.

Художник быстро вошел в моду у богатых флорентийцев, и известный в городе купец Пьеро ди Бернардо Деи осенью 1506 года заказал художнику картину, известную сейчас как «Мадонна Бальдаччино» или «Мадонна под балдахином». Работа над ней шла несколько лет, но из-за отъезда художника в Рим осталась незавершенной. Сейчас это полотно выставлено в галерее Питти. Незавершенной осталась и еще одна работа флорентийского периода, «Мадонна Эстерхази», которую можно увидеть в Будапештском музее изобразительных искусств.

Работа над ней шла несколько лет, но из-за отъезда художника в Рим осталась незавершенной. Сейчас это полотно выставлено в галерее Питти. Незавершенной осталась и еще одна работа флорентийского периода, «Мадонна Эстерхази», которую можно увидеть в Будапештском музее изобразительных искусств.

К флорентийскому периоду творчества относится и «Святое семейство», или «Мадонна с безбородым Иосифом». Ею сегодня можно полюбоваться в итальянском зале Эрмитажа. Как и «Мадонна Коннестабиле», это полотно, датированное 1506 годом, было перенесено с доски на холст. В отличие от раннего творения, занимающего достойное место в коллекции самого известного российского музея, в этой картине Рафаэль отошел от религиозных мотивов. Он создал идиллическую сцену семейного быта, подчеркнул теплоту материнства. Рафаэль отступил и от традиционного изображения святого Иосифа с бородой. Отсюда и второе название картины.

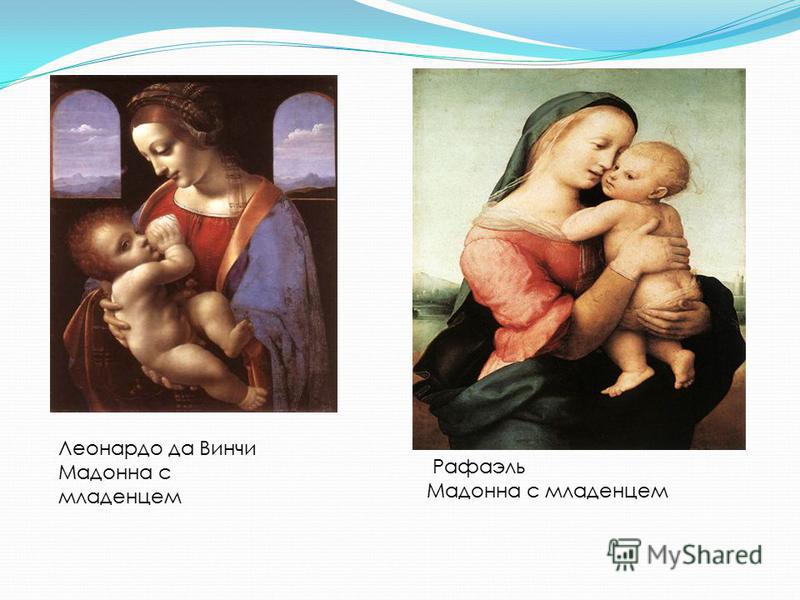

СТРАСТИ НА ТУМАННОМ АЛЬБИОНЕ

Особое место в истории мировой живописи занимает скромная миниатюра Рафаэля, относящаяся к флорентийскому периоду. Признанный шедевр эпохи Возрождения имеет два названия — «Мадонна с младенцем» и «Мадонна с гвоздиками». Он выставлен в лондонской Национальной галерее. Полотно с таким же сюжетом создал и Леонардо да Винчи, но крохотная миниатюра Рафаэля (ее размеры 28,5 х 22,5 см) стала поводом для настоящего скандала в среде искусствоведов.

Признанный шедевр эпохи Возрождения имеет два названия — «Мадонна с младенцем» и «Мадонна с гвоздиками». Он выставлен в лондонской Национальной галерее. Полотно с таким же сюжетом создал и Леонардо да Винчи, но крохотная миниатюра Рафаэля (ее размеры 28,5 х 22,5 см) стала поводом для настоящего скандала в среде искусствоведов.

Работа была выполнена Рафаэлем с ювелирной тонкостью и завоевала популярность уже в эпоху Средневековья. Ее часто копировали не только ученики художника, но и представители иных школ и течений. Сегодня это назвали бы «пиратством» и многочисленные адвокаты встали бы на защиту авторских прав художника. В Средние века об этом не могло быть и речи.

Многочисленные копии порой были выполнены столь искусно, что к первоисточнику возникло очевидное недоверие. Более столетия работа Рафаэля хранилась в запасниках замка герцога Нортамберлендского в Великобритании. Только в 1983 году после многочисленных экспертиз картина была признана творением мастера, что сразу же круто изменило ее судьбу.

В 1992-м не чуждый тщеславия герцог разрешил экспонировать картину в Национальной галерее Лондона. Еще через десять лет ему поступило предложение, от которого сложно было отказаться. Нефтяной магнат Пол Гетти, сколотивший свое многомиллиардное состояние задолго до выхода на мировые рынки российских олигархов, предложил обнищавшему представителю древнего рода за «Мадонну с гвоздиками» 54 миллиона долларов. Миниатюра Рафаэля должна была занять почетное место в Музее Гетти в пригороде Лос-Анджелеса.

Патриотично настроенный аристократ заявил, что хотел бы оставить картину в Великобритании. Правительство страны наложило запрет на вывоз картины, а руководство галереи начало сбор средств для выкупа шедевра. Деньги искали целый год, и национальный лотерейный фонд Великобритании «Наследие» пожертвовал на покупку полотна 11,5 миллиона фунтов стерлингов. Герцог согласился даже потерять порядка 12 миллионов долларов, но заметно улучшил свой имидж. К тому же терял он не так уж много: в случае продажи картины в США пришлось бы заплатить значительную сумму в качестве налога.

На этом история «Мадонны с гвоздиками» не завершилась. Профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Джеймс Бек выступил с сенсационным заявлением. Он утверждал, что лондонская галерея приобрела вовсе не работу великого мастера, датированную началом XVI века, а копию, изготовленную малоизвестным итальянским художником Винченцо Камуччини в 1827 году. Мнение знатока эпохи Возрождения из Нью-Йорка противоречило заключению сразу 25 экспертов, подтвердивших принадлежность миниатюры кисти Рафаэля. Дискуссия на эту тему в кругах искусствоведов разгорелась с новой силой, а страсти вокруг «Мадонны с гвоздиками», ставшей собственностью Национальной галереи Лондона в 2004 году, подняли интерес к скромной миниатюре. Сегодня об этом творении Рафаэля слышали даже те, кто не знаком с его работами, выставленными в Эрмитаже или галерее Питти.

ЛЕГЕНДЫ О ФОРНАРИНЕ

В сентябре 1508 года Рафаэль получил неожиданное приглашение от папы Юлия II приехать в Рим и принять участие в росписи станц. Так называются залы ватиканской резиденции папы римского. За короткое время пребывания в Вечном городе Рафаэль получил множество заказов и вынужден был взять помощников и учеников. Во многих музеях мира сейчас можно увидеть полотна, скромно подписанные «Школа Рафаэля».

Так называются залы ватиканской резиденции папы римского. За короткое время пребывания в Вечном городе Рафаэль получил множество заказов и вынужден был взять помощников и учеников. Во многих музеях мира сейчас можно увидеть полотна, скромно подписанные «Школа Рафаэля».

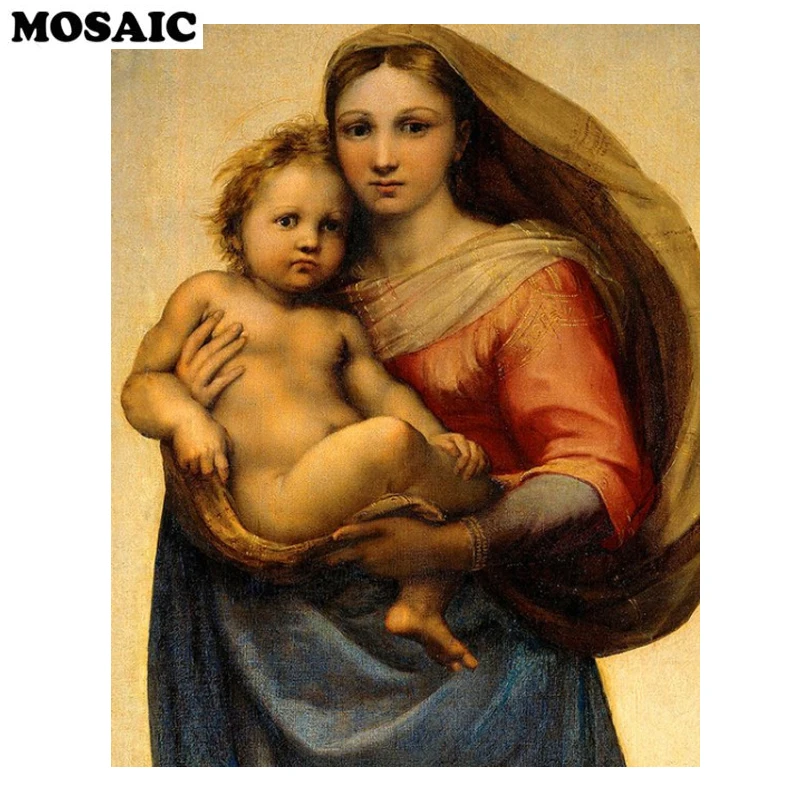

В римский период мастер продолжал работать над своей излюбленной темой. Только теперь его Богоматери приобрели совершенно иные черты. Флорентийские Мадонны Рафаэля — это миловидные юные создания, словно не осознающие своего призвания. Мадонны, написанные в Риме, совсем другие: это владычицы мира и в то же время богини красоты. В Вечном городе Рафаэль создал сразу несколько шедевров.

Общность рафаэлевских женских образов римского периода породила предположение, что художнику позировала одна и та же модель. В историю живописи она вошла под именем Форнарина, что в переводе с итальянского означает «булочница». Римлянка с благородными чертами лица, ставшая музой уже прославленного художника, была дочерью пекаря.

Современные экскурсоводы любят рассказывать красивую легенду о художнике, который случайно встретил простую римлянку, влюбился в нее, выкупил у отца за три тысячи золотых и снял для красавицы виллу. Форнарина оставалась возлюбленной и натурщицей Рафаэля на протяжении 12 лет, до самой смерти художника. Верностью полюбившему ее живописцу, как утверждают легенды, она не отличалась. Стала любовницей Агостино Киджи, для которого Рафаэль расписал виллу, а также обращала внимание на учеников художника. Легенды утверждают, что прибывший к ложу умирающего Рафаэля папский посланник потребовал удалить Форнарину из помещения. Передать папское напутствие официальному художнику Ватикана в ее присутствии он не решился.

Сведения о дальнейшей судьбе булочницы противоречивы. По одной из легенд, после кончины не дожившего до своего 40-летия художника Форнарина получила в качестве наследства достаточное состояние, но отказаться от привычного образа жизни не смогла. Стала одной из самых знаменитых римских куртизанок. Через некоторое время она была насильно пострижена в монахини и умерла в обители. Даже имя Форнарины, под которым она известна сегодня, было установлено после изучения списка послушниц одного монастыря, где среди инокинь значилась вдова художника Рафаэля.

Через некоторое время она была насильно пострижена в монахини и умерла в обители. Даже имя Форнарины, под которым она известна сегодня, было установлено после изучения списка послушниц одного монастыря, где среди инокинь значилась вдова художника Рафаэля.

Второй вариант легенды куда более красивый и романтичный. Экскурсоводы в залах, где выставлены Мадонны Рафаэля римского периода, рассказывают историю о чистой любви художника и его музы. Многие в это верят.

НАРОДНУЮ МАДОННУ ОБНАРУЖИЛИ НА УРАЛЕ

Одна из Мадонн, написанных Рафаэлем в Риме в 1509 году, хранится в России. Причем не в Эрмитаже или Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, а в Свердловской области. Это картина «Святое семейство», или «Мадонна дель Пополо». После смерти художника владельцем полотна стала церковь Святой Марии, расположенная на римской улице Пополо, что в переводе означает «народная». Отсюда и второе название картины.

Судьба полотна удивительна и полна мистических совпадений. Долгое время оно вообще считалось утраченным. В 1924 году на чердаке «господского дома» завхоз Тагильского металлургического треста Иван Колеватов обнаружил несколько картин, в том числе потемневшую доску со следами старой живописи, которую передал в местный краеведческий музей. Промыв картину, реставраторы сумели прочитать надпись: «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году».

Долгое время оно вообще считалось утраченным. В 1924 году на чердаке «господского дома» завхоз Тагильского металлургического треста Иван Колеватов обнаружил несколько картин, в том числе потемневшую доску со следами старой живописи, которую передал в местный краеведческий музей. Промыв картину, реставраторы сумели прочитать надпись: «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году».

Понимая важность находки, они сообщили о ней в Москву. Через год в Тагил приехал руководитель Центральных реставрационных мастерских в Москве Игорь Грабарь. Осмотрев картину, он вынес заключение: полотно нуждается в реставрации, а затем в тщательном изучении. Три года понадобилось Грабарю и его коллегам-реставраторам, чтобы вернуть картину к жизни и подтвердить авторство Рафаэля. Сомнений оно не вызывает.

Ответа на вопрос, как картина гения эпохи Возрождения попала в Нижний Тагил, не удалось найти до сих пор. Скорее всего, ее приобрел промышленник Николай Демидов, живший в начале XIX века во Флоренции и собравший большую коллекцию картин итальянских художников. В каталоге собрания значились и две картины Рафаэля. После смерти мецената его сын перевез коллекцию в Санкт-Петербург, часть же работ была послана на Урал для украшения господских домов и церквей в Нижнем Тагиле.

В каталоге собрания значились и две картины Рафаэля. После смерти мецената его сын перевез коллекцию в Санкт-Петербург, часть же работ была послана на Урал для украшения господских домов и церквей в Нижнем Тагиле.

В 1978 году картина, которой уже более 500 лет, была передана Нижнетагильскому музею изобразительных искусств. Рабочий город не может похвастать обилием туристов, устремляющихся посмотреть шедевр Рафаэля. Несколько лет назад был организован специальный тур, в ходе которого «Мадонна дель Пополо» побывала в Саранске, Казани и Екатеринбурге. В прошлом году она гостила во Владивостоке. Каждый раз предпринимались беспрецедентные меры по охране картины.

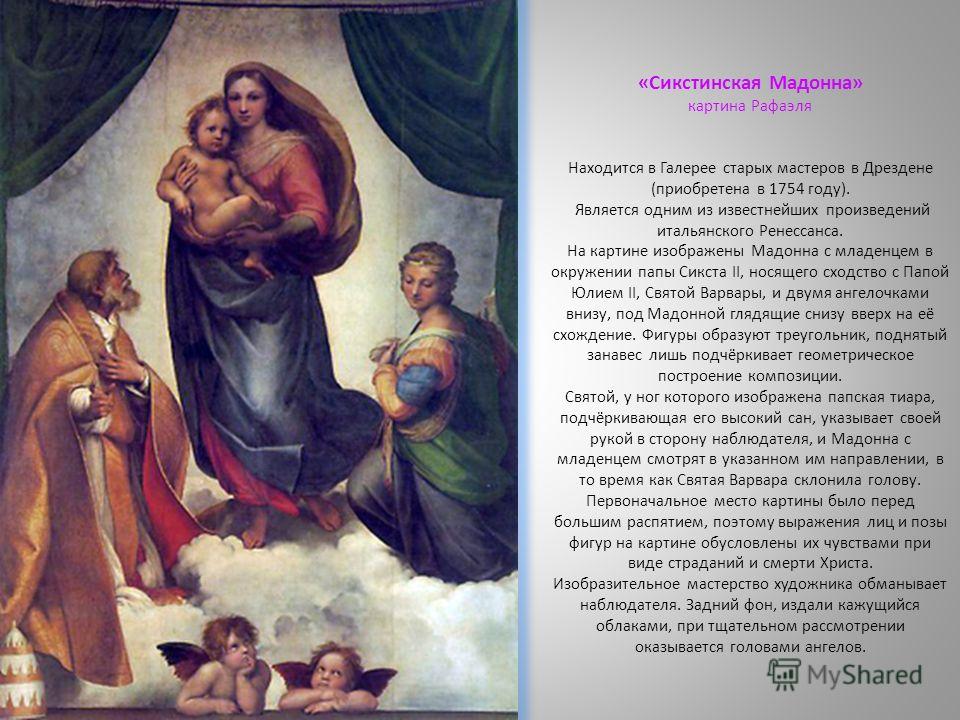

ШЕДЕВР ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ

К римскому периоду творчества относится и самая известная картина художника «Сикстинская Мадонна», являющаяся сегодня жемчужиной Дрезденской галереи. Рафаэль начал писать ее в 1512 году для главного алтаря церкви монастыря Святого Сикста в городе Пьяченца. Заказчиком был покровитель живописца папа Юлий II. К моменту написания картины Рафаэль был уже признан первым мастером Италии. Он окружен славой, осыпан заказами, а также милостью власть имущих. При этом мастер совершенствуется как художник и раскрывает новые грани своего дарования.

Заказчиком был покровитель живописца папа Юлий II. К моменту написания картины Рафаэль был уже признан первым мастером Италии. Он окружен славой, осыпан заказами, а также милостью власть имущих. При этом мастер совершенствуется как художник и раскрывает новые грани своего дарования.

Мадонна на этой картине изображена на фоне бесчисленных детских головок, создающих вокруг центральной фигуры золотой ореол. Кажется, будто Богоматерь парит в воздухе. Парапет внизу картины как бы отделяет мир земной от небесного. Создается иллюзия, что вот-вот Мария с сыном перешагнет этот парапет и ступит на землю. Только иллюзия. Мадонна остается неподвижной и недоступной.

Алтарные образы в эпоху Рафаэля писались на досках, но «Сикстинскую Мадонну» художник изначально исполнил на холсте. В 1754 году картина была приобретена королем Саксонии Августом III и перевезена в Дрезден. За полотно заплатили 20 тысяч цехинов — рекордную для XVIII века сумму, сопоставимую с нынешними рекордами аукционов «Сотбис». Картина хранится в Дрезденской галерее, где ей отведен специальный зал.

Картина хранится в Дрезденской галерее, где ей отведен специальный зал.

Как ни противились разлуке с «Мадонной» в Италии, вмешательство тогдашнего римского папы завершило сделку, и картина переехала в Германию. Этому историческому моменту посвящена пастель художника XIX века Адольфа фон Менцеля, изображающая явление «Сикстинской Мадонны» двору курфюрста. По легенде, Август III не только вышел встретить картину, но собственноручно отодвинул в сторону свое кресло, воскликнув: «Освободите место для великого Рафаэля!»

В 2012 году «Сикстинская Мадонна» отметила 500-летие. Вот уже более пяти веков лицо Богоматери, списанное с Форнарины, считается воплощением идеала женской красоты. Этой картиной восхищались художники и писатели, она по праву считается вершиной творчества Рафаэля.

МАДОННА, СПАСЕННАЯ РАБИНОВИЧЕМ

В годы Второй мировой войны человечество могло лишиться этого шедевра навсегда. Перед капитуляцией нацистские вожди Германии отдали приказ спрятать картины, хранившиеся в Дрездене, в известняковых шахтах. Ящики с произведениями искусства могли уничтожить только для того, чтобы они не попали в руки советских солдат.

Ящики с произведениями искусства могли уничтожить только для того, чтобы они не попали в руки советских солдат.

Весной 1945-го британская авиация уничтожила Цвингер — дворец-музей, в котором экспонировались картины знаменитой Дрезденской галереи. Город был занят войсками Первого Украинского фронта, в составе которого создали специальное подразделение для поиска спрятанных сокровищ Дрезденской галереи. Группу, которой было поручено узнать хоть что-нибудь об их судьбе, возглавил 32-летний младший лейтенант Леонид Рабинович. До войны он окончил Киевский художественный институт, работал по специальности в местном Театре оперы и балета, свободно говорил по-немецки.

Выполняя задание командования, лейтенант Рабинович попытался наладить контакты с местными жителями, но немцы не доверяли офицеру Красной армии. И все же ему удалось узнать о секретной операции под грифом «М», проводившейся в Дрездене в конце января 1945 года. Тогда все прилегающие к музею кварталы были оцеплены полицией, а из музеев по ночам что-то вывозилось. Хранительница собрания скульптур Альбертиниума после длительных расспросов сообщила, что картины могли быть перевезены в здание академии, стоящее над Эльбой.

Хранительница собрания скульптур Альбертиниума после длительных расспросов сообщила, что картины могли быть перевезены в здание академии, стоящее над Эльбой.

Поисковая группа направилась туда и, обезвредив заложенную взрывчатку, спасла коллекция скульптур Альбертиниума. Картин там не оказалось. Помогла немецкая пунктуальность: в неприметном шкафу Рабинович обнаружил картотеку сокровищ Дрезденской галереи. Среди документов была и карта, которая привела красноармейцев в туннель в окрестностях Дрездена. Там стоял вагон, доверху наполненный картинами Рембрандта, Джорджоне, Рубенса. В нем нашли ящик размером 3 х 4 м. Его бережно перенесли в кузов грузовика и медленно, осторожно, оберегая драгоценный груз от малейшей тряски, привезли в часть. Вскрыли цейсовские замки ящика. Все подтвердилось! На своих спасителей смотрела «Сикстинская Мадонна»…

Командующий Первым Украинским фронтом маршал Иван Конев вызвал искусствоведов из Москвы, которые начали работу по спасению шедевров Дрезденской галереи. Для транспортировки «Сикстинской Мадонны» Конев выделил личный самолет. Услышав об этом, искусствовед Наталья Соколова всплеснула руками: «Товарищ маршал, да вы что? Как же картину — на самолете?» На что полководец ответил: «Он надежный. Я сам на нем летаю». Соколова в ответ произнесла: «Ну, вы же маршал, а она… Мадонна».

Для транспортировки «Сикстинской Мадонны» Конев выделил личный самолет. Услышав об этом, искусствовед Наталья Соколова всплеснула руками: «Товарищ маршал, да вы что? Как же картину — на самолете?» На что полководец ответил: «Он надежный. Я сам на нем летаю». Соколова в ответ произнесла: «Ну, вы же маршал, а она… Мадонна».

После войны картина хранилась в запасниках Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а в 1955 году была возвращена вместе со всем дрезденским собранием властям ГДР. Перед этим «Мадонна» была представлена московской публике. «Холодным майским утром, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к «Сикстинской Мадонне». При первом взгляде на картину сразу становится очевидно — она бессмертна», — описал свои впечатления от взгляда на творение Рафаэля писатель Василий Гроссман.

Судьба спасителя «Сикстинской Мадонны» сложилась весьма любопытно. После войны он стал писателем, дружил с Виктором Некрасовым и Давидом Самойловым. Под псевдонимом Леонид Волынский написал несколько книг, посвященных художникам. Самая известная из них, «Семь дней», повествующая о спасении полотна Рафаэля и других шедевров Дрезденской галереи, выдержала в советские времена три издания. В1960 году в ГДР был снят одноименный фильм, в основу сценария которого была положена книга Леонида Волынского.

После войны он стал писателем, дружил с Виктором Некрасовым и Давидом Самойловым. Под псевдонимом Леонид Волынский написал несколько книг, посвященных художникам. Самая известная из них, «Семь дней», повествующая о спасении полотна Рафаэля и других шедевров Дрезденской галереи, выдержала в советские времена три издания. В1960 году в ГДР был снят одноименный фильм, в основу сценария которого была положена книга Леонида Волынского.

Его внучка, писатель и переводчик итальянской литературы Елена Костюкович, открывшая русскоязычному читателю блистательного Умберто Эко, в 2013 году опубликовала психологический триллер «Цвингер». В этом романе история спасения сокровищ Дрезденской галереи получает экстремальное продолжение во время Франкфуртской книжной ярмарки 2005 года.

…Рафаэль умер 6 апреля 1520 года. Весь Рим оплакивал 37-летнего художника, ушедшего из жизни в расцвете сил. Мадонны Рафаэля, сочетающие божественное и земное, заняли почетные места не в храмах, а в ведущих музеях мира. Сам же художник удостоился эпитафии: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после смерти она боялась умереть».

Сам же художник удостоился эпитафии: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после смерти она боялась умереть».

Мадонна с младенцем и книгой » Музей Нортона Саймона

Оберхубер, Конрад, Рафаэль: Картины , нет. 20, пл. 21 стр. 32, 250

Бек, Джеймс Х., Рафаэль , рис. 8 р. 16

Кэмпбелл, Сара, Коллекционер без стен: Нортон Саймон и его охота за лучшим , кат. 885 стр. 348

Quednau, Rold, Zeitschrift für Kunstgeschichte , рис. 3 стр. 130–131, 134

Чепмен, Хьюго; Том Генри и Кэрол Плаццота, Рафаэль из Урбино в Рим , рис. 10 стр. 27, 94, 132, 144

Фишель, Оскар, Рафаэль , с. 357

Кузен, Жан-Пьер, Рафаэль: Жизнь и творчество , рис. 14

Шедевры из музея Нортона Саймона , с. 25

Buren, Anne H. van, Art Bulletin , рис. 1, 2, 26 стр. 41-52

Пфистерер, Ульрих, Рафаэль — Вера. Любовь. Славы , наб. 23 р. 44; п. 45 (илл.)

23 р. 44; п. 45 (илл.)

Brejon de Lavergnée, Barbara, Ренессанс и барокко: Итальянские рисунки дю Музея Лилля , с. 43

Поуп-Хеннесси, Джон, Рафаэль: Лекция Райтсмана, прочитанная под эгидой Института изящных искусств Нью-Йоркского университета , рис. 158 стр. 177–178, 180–181

Босковитис, Миклош, Браун, Дэвид Алан и др., Итальянские картины пятнадцатого века , с. 564

Passavant, Günter, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz , рис. 7 стр. 194-195, 218, 222

Музеи мира , с. 26

Бюрен, Энн Х. ван, Художественный вестник , с. 464

Миллер, М., Бюллетень Кливлендского художественного музея , рис. 4 р. 332

Дюсслер, Луитпольд, Рафаэль: Критический каталог его картин, настенных росписей и гобеленов , pl. 18 р. 7

Музей Метрополитен, Бюллетень Метрополитен-музея, весна 2006 г. , рис. 14 11-12

Гулд, Сесил, Аполлон , №. 254 стр. 288

Capellen, Jürg Meyer zur, Рафаэль: Критический каталог его картин, Том I, Начало в Умбрии и Флоренции, ок. 1500-1508 , стр. 25, 29, 40, 73, 144-150

1500-1508 , стр. 25, 29, 40, 73, 144-150

Риццатти, Мария Луиза, I geni dell’ arte: Raffaello , стр. 34, 90

Capellen, J. M. Z., Raphael in Florence , fig. 87, 92 стр. 148, 151, 153

Princeton Alumni Weekly , с. 8, обложка

Антонио Паолуччи, Рафаэлло , стр. № 15, стр. № 16, стр. № 359

Браун, Дэвид Алан, Рафаэль и Америка , н. 72, рис. 12 стр. 29, 98

Дирнесс, Уильям, Визуальная вера: искусство, теология и поклонение в диалоге , рис. 15 р. 48

Морс, Джон Д., Картины старых мастеров в Северной Америке , с. 225

Каталог картин 13-18 веков: Картинная галерея, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Берлин , нет. 144

Frederickson, Burton B., Симпозиум Рафаэля в Принстоне: наука на службе истории искусств , pls. 292–294 стр. 99, 104–105

Стедман, Дэвид, Университет: Принстон Ежеквартально , вып. 57 стр. 7

Ренато Миракко, Итальянские сокровища в США. Маршрут искусства , с. # 41

Маршрут искусства , с. # 41

Иоаннидес, Пол, Рисунки Рафаэля, с полным каталогом , №№. 32-35

Де Векки, Пьерлуиджи, Рафаэль , нет. 48

Беренсон, Бернхард, Итальянские картины эпохи Возрождения, школы Центральной и Северной Италии , vol. я, с. 355; об. III, пл. 1174 с. 355

Кельбер, Вильгельм, Рафаэль фон Урбино: Leben und Werk , no. 14

Вагнер, Кристофер, Farbe und Metapher: Die Entstehung einer neuzeitlichen Bildmetaphorik in der verrömischen Malerei Rahpaels , пл. 13 с. 180-183, 187, 189, 196, 221, 222, 442, 517

Художественный журнал , с. 312

Метрополитен-музей, Шедевры из Музея изящных искусств, Лилль , рис. 1 с. 207

Джонс, Роджер; и Николас Пенни, Рафаэль , н. 52 стр. 17, 250

Shogakukan, Sekai Bijutsukan no Tabi (Путешествия по музеям мира) , с. 320

Fischel, Oskar, Raphaels Zeichnungen , no. 49 н. 1

де Векки, Пьер Луиджи, Рафаэлло, Ла Питтура , нет. 9 р. 239

9 р. 239

Рафаэль

Рафаэль

Обзор

Национальной галерее посчастливилось обладать лучшей в стране коллекцией картин Рафаэля, самого молодого из трех художников, чьи стили олицетворяют Высокое Возрождение. То, что Леонардо достиг чисто интеллектом, а Микеланджело страстной интуицией, Рафаэль приобрел упорным изучением и усвоением. По работам в этой комнате мы можем проследить процесс, посредством которого он преобразовал стиль своих первых учителей пятнадцатого века во что-то новое и непреходящее влияние. Для более поздних поколений искусство Рафаэля стало представлять собой идеал совершенства, само определение легкой грации и гармоничного баланса.

Рафаэль, должно быть, сначала учился у своего отца, художника при дворе в Урбино. После смерти отца Рафаэль поступил в мастерскую Перуджино, чьи изящные открытые пейзажи и нежные фигуры вызывали всеобщее восхищение. Прилежный ученик с самого начала, Рафаэль овладел тонким орнаментальным стилем своего учителя. В конце 1504 года Рафаэль переехал во Флоренцию, где быстро откликнулся на нововведения флорентийских художников, особенно Леонардо да Винчи. Работы Леонардо, должно быть, казались потрясающе новыми. Мягко затененные формы воссоздавали внешний вид реальности в невиданной ранее степени. Фигуры были убедительно интегрированы в свои настройки и естественно связаны друг с другом. По словам Вазари, художника и биографа шестнадцатого века, Рафаэль «застыл в изумлении и восхищении: манера Леонардо нравилась ему больше, чем какая-либо другая, которую он когда-либо видел…»

В конце 1504 года Рафаэль переехал во Флоренцию, где быстро откликнулся на нововведения флорентийских художников, особенно Леонардо да Винчи. Работы Леонардо, должно быть, казались потрясающе новыми. Мягко затененные формы воссоздавали внешний вид реальности в невиданной ранее степени. Фигуры были убедительно интегрированы в свои настройки и естественно связаны друг с другом. По словам Вазари, художника и биографа шестнадцатого века, Рафаэль «застыл в изумлении и восхищении: манера Леонардо нравилась ему больше, чем какая-либо другая, которую он когда-либо видел…»

Художественная эволюция Рафаэля продолжилась, когда он переехал в Рим в 1508 году. Там на него повлияло не только идеализированное классическое искусство древнего города, но и более энергичный и физический стиль Микеланджело, работы которого он также изучал в Флоренция.

Пьетро Перуджино , Италия, ок. 1450–1523, Мадонна с младенцем , ок. 1500 г., панель, масло, Коллекция Сэмюэля Х. Кресса, 1939. 1.215

1.215

1 из 8

Когда-то считавшийся ранней работой Рафаэля, этот запрестольный образ сегодня признан одним из самых успешных произведений Перуджино. Его прохладная серебристая атмосфера и поэтическое настроение типичны для того, что современник назвал «aria angelica et molto dolce» Перуджино (ангельский и сладкий воздух). Спокойное благочестие произведения отличается от более сильных эмоций, характерных для многих сцен распятия. Поднятие тела Христа высоко над пейзажем как бы возвышает его буквально над человеческими страданиями. Святые, ставшие свидетелями этого события, кажутся более серьезными, чем охваченными горем.

Некоторые фигуры, по-видимому, были нарисованы по одной и той же модели в большой и загруженной мастерской Перуджино. Сравните, например, Иоанна Богослова у подножия креста с Марией Магдалиной в правом крыле. За исключением небольшого различия в руках, их позы идентичны. Даже выражения у них одинаковые.

Когда этот запрестольный образ был завершен, художник достиг пика своей популярности и получил престижные заказы. Однако позже Перуджино обнаружил, что его стиль устарел, а его работы подверглись критике за чрезмерную зависимость от стандартных фигур и шаблонных композиций.

Однако позже Перуджино обнаружил, что его стиль устарел, а его работы подверглись критике за чрезмерную зависимость от стандартных фигур и шаблонных композиций.

Пьетро Перуджино , итальянский, ок. 1450 — 1523, Распятие с Богородицей, святым Иоанном, святым Иеронимом и святой Марией Магдалиной [левая панель], ок. 1482/1485, панель, масло, перенесенная на холст, Коллекция Эндрю У. Меллона, 1937.1.27.a

2 из 8

Рафаэль был во Флоренции с конца 1504 по 1508 год. Семнадцать изображений Богородицы с младенцем за эти несколько лет выжить сегодня, двое из них находятся в этом туре. Вероятно, многие из этих работ были созданы для арт-рынка — изображения Мадонны с младенцем часто дарились в качестве свадебных подарков, — а не для выполнения конкретного заказа.

Маленькая Мадонна Каупера по стилю и настроению отражает то, что Рафаэль видел и помогал создавать в мастерской Перуджино. Сравните его с собственной Мадонной с младенцем Перуджино, также находящейся в коллекции Галереи. Две Девы разделяют изящный поворот головы и задумчивое выражение лица. Однако композиционно эти два произведения существенно различаются. Фигурки из репертуара мастерской Перуджино заполняют его композицию. Их жесты особенные, но не связанные и необъяснимые. На картине Рафаэля, напротив, обе фигуры смотрят на зрителя, объединяющий прием, который он мог бы увидеть на терракотовых рельефах Луки Делла Роббиа. Переплетенные жесты фигур раскрывают другой и более важный источник вдохновения: Леонардо.

Две Девы разделяют изящный поворот головы и задумчивое выражение лица. Однако композиционно эти два произведения существенно различаются. Фигурки из репертуара мастерской Перуджино заполняют его композицию. Их жесты особенные, но не связанные и необъяснимые. На картине Рафаэля, напротив, обе фигуры смотрят на зрителя, объединяющий прием, который он мог бы увидеть на терракотовых рельефах Луки Делла Роббиа. Переплетенные жесты фигур раскрывают другой и более важный источник вдохновения: Леонардо.

Рафаэль , итальянец, 1483 — 1520, Малая Мадонна Каупера , ок. 1505 г., панель, масло, Коллекция Уайденера, 1942.9.57

3 из 8

Эта панель — одно из самых известных изображений святого Георгия — предназначалась для просмотра с близкого расстояния. Его высокодетализированная и точная установка напоминает нидерландские картины, популярные в то время среди итальянских меценатов. На самом деле оказывается, что Рафаэль, возможно, скопировал некоторые пейзажные мотивы из « святой Вероники» Ганса Мемлинга 9. 0004 .

0004 .

Другие элементы картины Рафаэля были вдохновлены карикатурой Леонардо для фрески Битва при Ангиари , произведением, которое Джорджо Вазари (1511–1574), автор Жизнеописания художников , по словам Джорджио Вазари, впервые привлек к себе молодого художника. Флоренция. Вздыбленную лошадь и развевающийся плащ всадника можно проследить по собственным рисункам Рафаэля влиятельного дизайна Леонардо. Рафаэль использовал диагональный удар копья святого, чтобы организовать и наполнить энергией всю композицию с помощью сплоченного динамического натурализма.

Джордж был святым покровителем Англии и английского Ордена Подвязки. Лента, повязанная вокруг его голени, гласит: honi , открывая слоган ордена Honi soit qui mal y pense (опозорен будет тот, кто подумает об этом дурно). Когда-то считалось, что герцог Урбино поручил Рафаэлю нарисовать это в качестве подарка королю Англии Генриху VII после того, как герцог был принят в английский рыцарский орден. Теперь кажется более вероятным, что он предназначался для посланника короля. В любом случае комиссия сигнализирует о растущем престиже Рафаэля.

Теперь кажется более вероятным, что он предназначался для посланника короля. В любом случае комиссия сигнализирует о растущем престиже Рафаэля.

Рафаэль , итальянский, 1483 — 1520, Святой Георгий и Дракон , ок. 1506 г., панель, масло, Коллекция Эндрю В. Меллона, 1937.1.26

4 из 8

Возможно, это последняя работа, написанная Рафаэлем во Флоренции перед отъездом в Рим. Он более сложный, чем Small Cowper Madonna , оба названы в честь бывших владельцев, выпущенных всего за несколько лет до этого. Ребенок, одновременно импозантный и игривый, хватается за лиф матери, словно желая пососать грудь. Эти две фигуры теперь более тесно связаны, чем в более ранних Маленькая Мадонна Каупера , как по геометрии их поз, так и по интимности их действий. Их физическая и психологическая связь, такая непринужденная и естественная, пожалуй, самый важный урок, который Рафаэль извлек из Леонардо. ( Мадонна с младенцем и младенцем Святым Иоанном , приписываемая Фернандо Яньесу де ла Альмедине, дает некоторое представление о внешнем виде собственной работы Леонардо. Когда-то считалось, что эта картина была написана самим Леонардо, поскольку она точно повторяет картину. пирамидальные фигурные группы художника и моделирование формы дымчатыми тенями.)

Когда-то считалось, что эта картина была написана самим Леонардо, поскольку она точно повторяет картину. пирамидальные фигурные группы художника и моделирование формы дымчатыми тенями.)

В картине Рафаэля « Николини-Каупер Мадонна » большие фигуры почти полностью заполняют кадр, чтобы полностью сосредоточить внимание на матери и ребенке. Хотя они представлены в момент нежного материнского обмена, их увеличенный размер придает паре новую монументальность. Это, а также энергичные очертания младенца позволяют предположить, что юный Рафаэль также изучал работы Микеланджело.

Рафаэль , Италия, 1483–1520, Мадонна Никколини-Каупер , 1508, масло на панели, Коллекция Эндрю У. Меллона, 1937.1.25

5 из 8

«Мадонна Альба» выделяется как самая важная картина в Соединенных Штатах времен Рафаэля в Риме. Там он продолжал творчески реагировать на новые художественные стимулы, сочетая старые и новые влияния со своим изобретательным воображением. Круглый формат этой картины, например, был популярен во Флоренции, однако эта картина сильно отличается от его более интимных флорентийских мадонн. Его величие предполагает большую серьезность. Поза Богородицы напоминает произведение классической скульптуры. Кроме того, она больше не носит современную одежду, а одеяния древнего Рима, а пейзаж стал идеализированным видом римского Кампанья .

Круглый формат этой картины, например, был популярен во Флоренции, однако эта картина сильно отличается от его более интимных флорентийских мадонн. Его величие предполагает большую серьезность. Поза Богородицы напоминает произведение классической скульптуры. Кроме того, она больше не носит современную одежду, а одеяния древнего Рима, а пейзаж стал идеализированным видом римского Кампанья .

Добавление третьей фигуры, младенца Иоанна Крестителя, создает обширную и стабильную группу, которая полностью интегрирована в обстановку, но без особых усилий доминирует в пространстве. Эти фигуры в полный рост больше не являются частью иконоподобной религиозной схемы, они кажутся естественной частью окружающей среды. Фокус их жестов и взглядов сосредоточен на тонком тростниковом кресте, который фактически определяет смысл работы. Церковное учение утверждает, что Христос от рождения имел «понимание» своей судьбы. Здесь он принимает крест своей будущей жертвы, поступок, понятный и его матери, и двоюродному брату.

Рафаэль , итальянский, 1483 — 1520, Мадонна Альба , ок. 1510 г., масло на панели, перенесенной на холст, Коллекция Эндрю У. Меллона, 1937.1.24

6 из 8

В девятнадцатом веке это захватывающее изображение считалось автопортретом Рафаэля. Однако сегодня мы знаем, что этим красивым молодым человеком был Биндо Альтовити, богатый флорентийский банкир и друг художника в Риме.

Он драматически, почти театрально поворачивается, чтобы зафиксировать взгляд зрителя. Возможно, его завораживающий взгляд предназначался только одному зрителю: жене Биндо Фьямметте Содерини. Поэты и придворные эпохи Возрождения были единодушны в том, что человек впервые влюбляется глазами. Их называли «проводниками любви», которые могли «выявить внутреннюю страсть эффективнее, чем сам язык, или письмо, или посланники». Румяные щеки Биндо создают впечатление страсти, а на руке, которую он держит над сердцем, виднеется кольцо. Сползший с плеча халат обнажает голый затылок, ласкаемый мягкими локонами. Их золотой цвет подчеркивал бы благородство и чистоту его любви.

Их золотой цвет подчеркивал бы благородство и чистоту его любви.

Биндо и Фьямметта, дочь знатной флорентийской семьи, поженились в 1511 году, когда Биндо было около двадцати лет. У пары было шестеро детей, но Фьямметта продолжала жить во Флоренции, в то время как дела Биндо с папским двором требовали его присутствия в Риме. Этот портрет, который, по-видимому, висел в доме пары во Флоренции, должен был служить Фьямметте ярким напоминанием об отсутствующем муже. Он оставался в семье Альтовити почти триста лет.

Рафаэль , итальянец, 1483 — 1520, Биндо Альтовити , гр. 1515, панель, масло, Коллекция Сэмюэля Х. Кресса, 1943.4.33

7 из 8

Прозвище Франческо д’Убертино Верди, Ваккиакка, дается по-разному. Заманчиво увидеть связь с abbacchiare или bacchiare , тосканскими словами, используемыми для описания сбора урожая орехов или оливок — этот художник «собирал» фигуры, мотивы и элементы пейзажа из многих источников. На этой картине изображена скала с гравюры Лукаса ван Лейдена, женщина с обнаженной грудью, заимствованная у Рафаэля, головы, основанные на рисунках Микеланджело, и коленопреклоненная фигура с одной из собственных картин Баккиакки.

Однако это не присвоение художником, который не хочет или не может придумать что-то новое. Баккиакка был придворным художником Козимо Медичи во Флоренции, где покровители с удовольствием разгадывали его источники. Поклонники тогдашнего маньеристского стиля, который зависел от сложности и искусственности, а не от натуралистического изображения, также оценили бы его картины copy и varietas (изобилие и разнообразие). Более восьмидесяти человек толпятся на этой сцене вместе с домашними козами и рогатым скотом, экзотическими кошками и даже жирафом. (Баккиакка никогда бы не увидел жирафа, но скопировал изображения жирафа, подаренного предку Козимо Лоренцо Великолепному.)

Из всех этих существ только перепела имеют отношение к библейской истории. На следующий день после того, как птицы прилетели, чтобы утолить голод израильтян, Бог дал им манну с неба. Здесь Моисей — в ярко-розовом свете, исходящем из его головы — приказывает своим людям собрать почти невидимый хлеб.