Литературные направления для ЕГЭ

Для сдачи ЕГЭ по литературе нужно не только ориентироваться в прозе и поэзии, но и хорошо разбираться в теоретических основах предмета. Классификация произведений, композиция, средства художественной выразительности — все это должен знать выпускник. В статье разберем литературные направления.

Черты основных литературных направлений

Направлениями литературного творчества называют идейные, эстетические и духовные принципы, характерные для многих писателей, принадлежащих примерно одной эпохе. Появление направления всегда связано с историческими и социальными обстоятельствами. Произведения и авторы объединяются в одно течение по следующим признакам:

- принадлежность к одной эпохе;

- общие философские и идеологические положения;

- описание похожих жизненных ценностей;

- отражение в произведениях острых социальных проблем, присущих данному периоду;

- использование одинаковых жанров и форм творчества;

- похожие темы, герои и художественные приемы;

- узнаваемый художественный стиль.

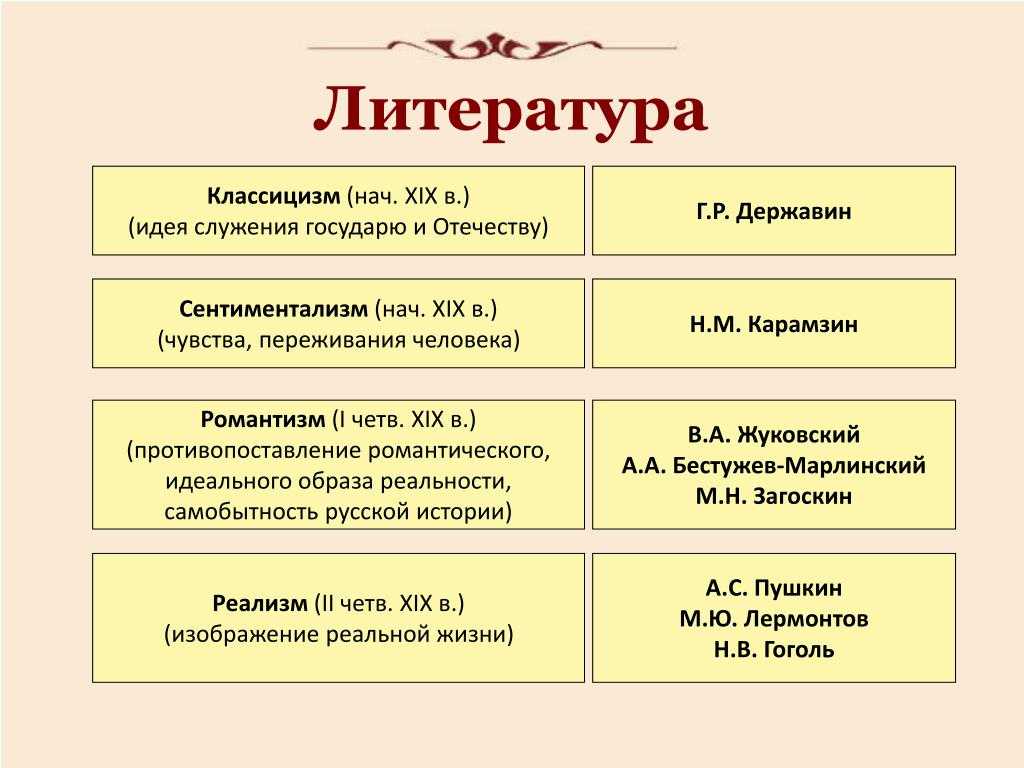

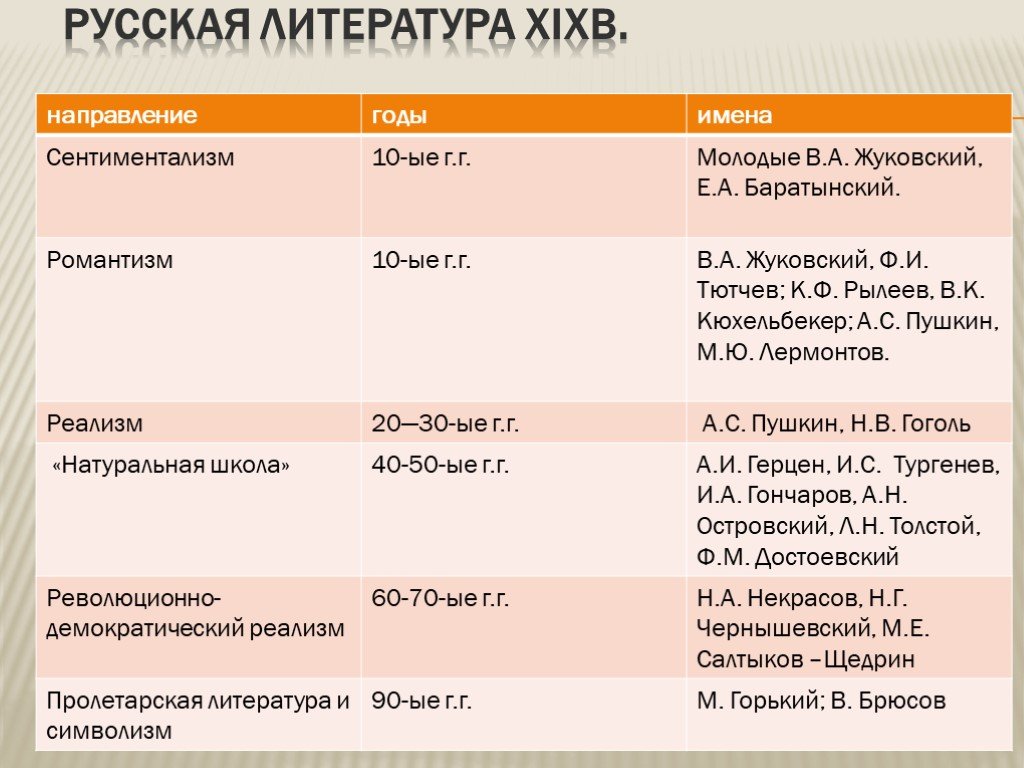

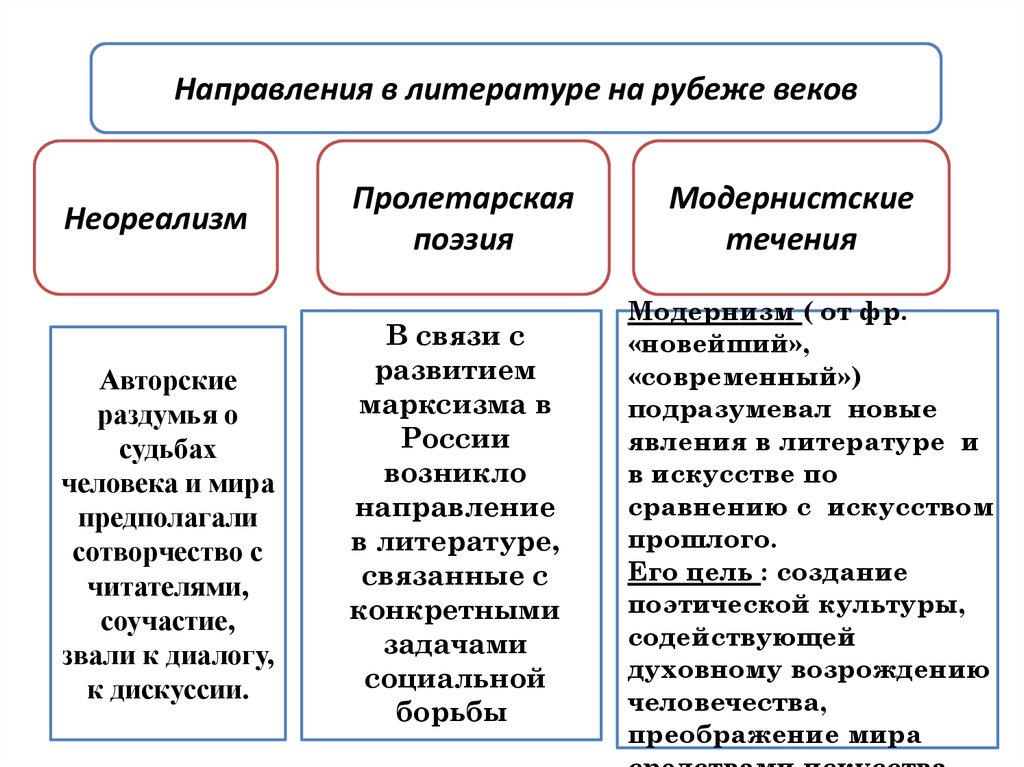

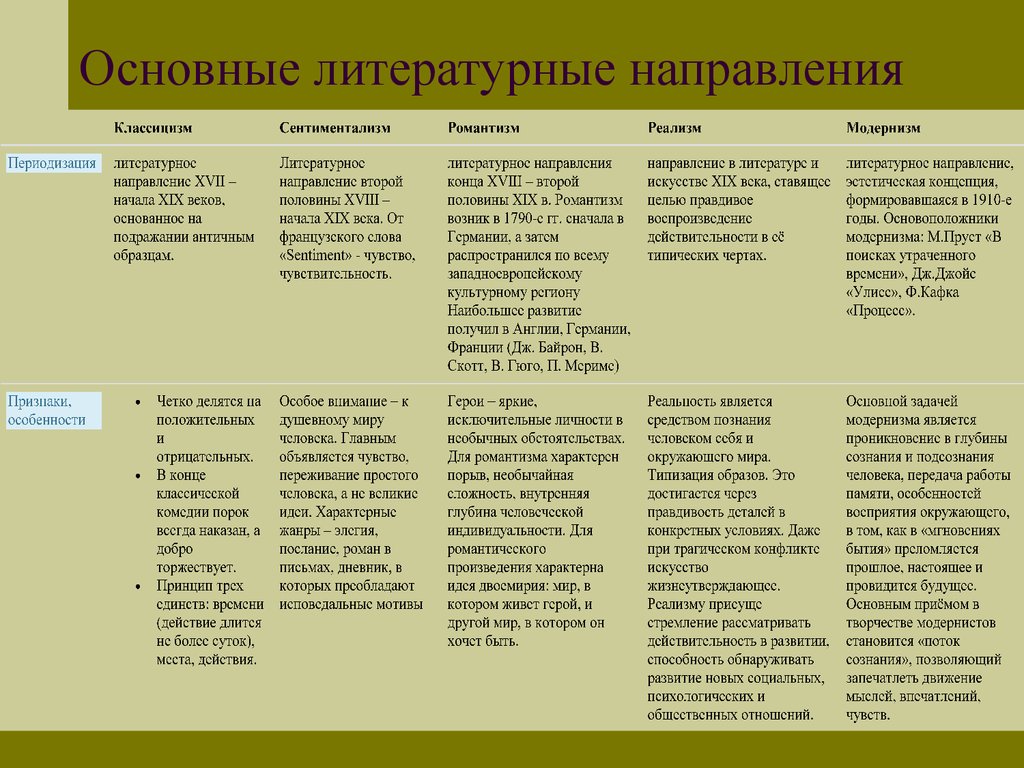

Разберем названия литературных направлений, их особенности:

|

Название |

|

Черты |

Представители |

|

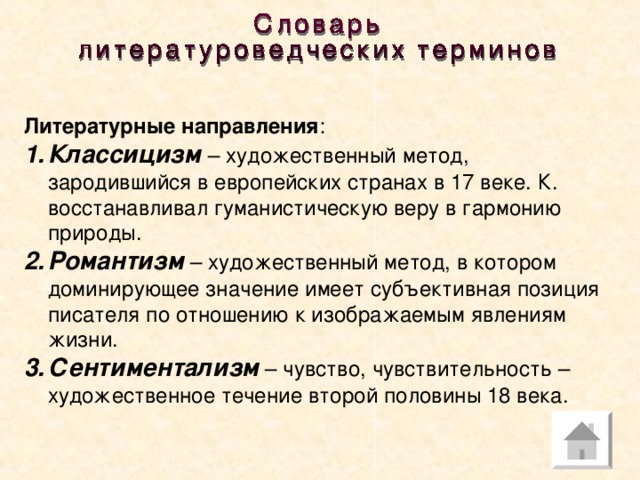

Классицизм |

XVII — начало XIX века |

— ориентированность на античную культуру; — рационализм; — концентрация на персонажах и их поступках; — четкость и логичность повествования; — каноничность; — единство времени, места, действия; — борьба добра и зла, в которой побеждает всегда благородство и нравственность; — деление героев на «хороших» и «плохих» с использованием «говорящих» фамилий; — отсутствие описаний чувств. |

Г. Державин, М. Ломоносов, В. Тредиаковский, И. Крылов, Д. Фонвизин |

|

Сентиментализм |

Вторая половина XVIII — начало XIX века |

— концентрация на чувствах и эмоциях героев; — богатый внутренний мир персонажей вне зависимости от сословия; — описание природы; — ключевая тема — тема смерти; — стремление вызвать сопереживание и сочувствие у читателя; — вечные ценности — любовь, дружба, добро. |

Я.М. Карамзин, молодой В.А. Жуковский |

|

Романтизм |

Вторая половина XVIII — начало XIX века |

— двоемирие, конфликт героя и его окружения; — темы одиночества, трагичности мира; — мятежность духа героев; — противопоставление личности и общества; — сравнение природы и цивилизации; — изображение богатого духовного мира героя; — обращение к вечным идеалам, например, любви, красоте, дружбе; — бегство персонажа в идеальный мир грез — «эскапизм». |

А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский |

|

Реализм |

Вторая половина XIX века |

— изображение реальной жизни с помощью образов; — концентрация на нравственных и социальных проблемах; — герои — обычные люди, сталкивающиеся с обычными обстоятельствами; — характеры персонажей актуальны всегда, а не только в указанный период;— развитие героев, их становление как личностей, отражение мотивации; — использование разговорного языка; — позитивная, жизнеутверждающая идея. |

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский. К критическому реализму относится М.Е. Салтыков-Щедрин |

|

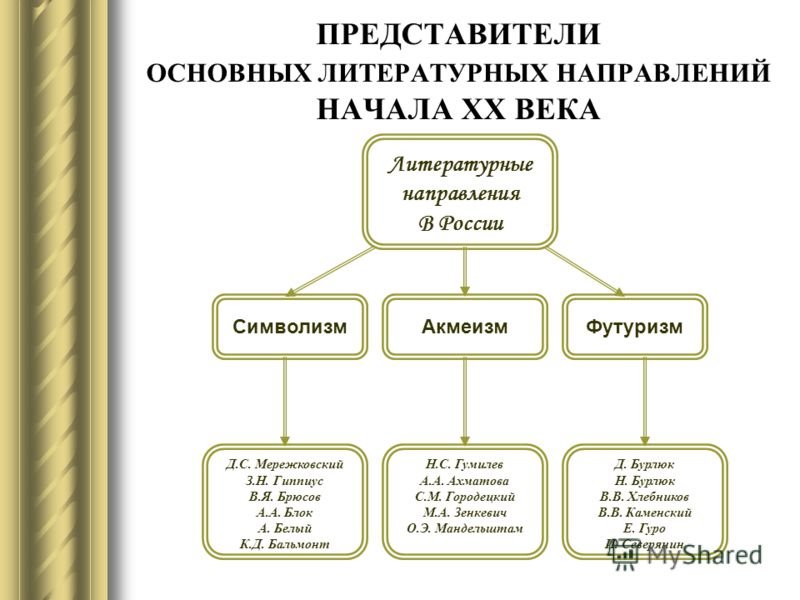

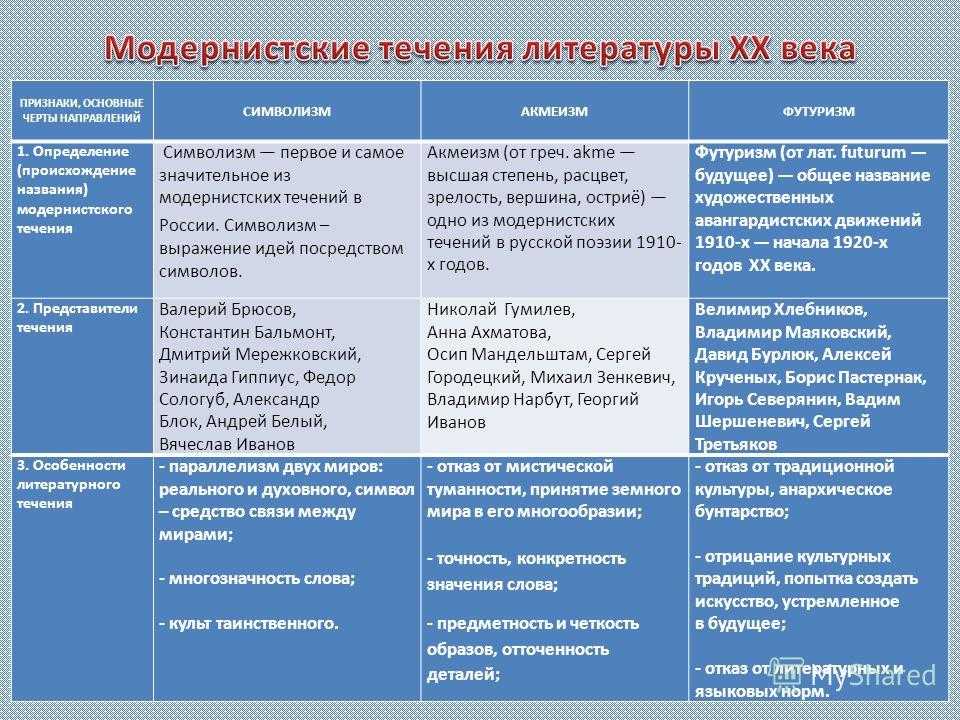

Модернизм |

Конец XIX — первая половина XX века |

— отрицание классических методов, эксперименты с формой и сюжетом произведений; — альтернативные методы отражения действительности; — отказ от причинно-следственных связей в изображении героев, их поступков. Из русла модернизма вышли многие литературные течения: символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм. |

В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок, В. И. Иванов, Л. Н. Андреев, Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский |

|

Постмодернизм |

80-е года XX века — наше время |

— сочетание разных стилей и жанров; — признание искусством любого произведения; — отказ от любых канонов; — отсутствие положительных героев; — подчеркнутая искусственность, парадоксальность; — пародирование и переосмысление литературы прошлого; — сложная, многоуровневая организация текста; — использование иронии и черного юмора, фрагментарности, магического реализма, максимализма и минимализма. |

А. Битов, Д. А. Пригов, Саша Соколов, В. Пелевин, В. Ерофеев |

Где учить литературу?

Направления литературного творчества — лишь малая часть теории, необходимой для ЕГЭ. Самостоятельно изучить предмет и разобраться в смыслах произведений достаточно сложно. Лучшим решением будет записаться на подготовительные курсы. Предлагаем обучение в ЦМДО «Уникум» при Российском университете дружбы народов! Вас ждут очные или дистанционные занятия, огромное количество материала для самоподготовки, а также помощь и поддержка наставников. Уроки проходят под руководством опытных преподавателей РУДН, многие из которых являются экспертами ЕГЭ и даже авторами книг! Например, преподаватель ЦМДО «Уникум» Гаянэ Степанян недавно презентовала свою работу «Достоевский и шесть даров бессмертия».

Хотите подготовиться к ЕГЭ по литературе 2023 и познакомиться с настоящими писателями? Записывайтесь на курсы «Уникума» по телефону +7 (495) 433-30-00.

Материал данной статьи носит ознакомительный характер. При подготовке к сдаче ЕГЭ пользуйтесь дополнительными источниками информации!

Литературные направления | Инфошкола

3.6

(15)

Литературное направление — художественный метод, который формирует общие идейно-эстетические принципы

множества писателей в определённую историческую эпоху.

Основные черты литературного направления:

⦁ объединение писателей конкретной исторической эпохи

⦁ выражение определённого мировоззрения и жизненных ценностей

⦁ использование характерных художественных приёмов, тем и сюжетов, особого типа героя

⦁ характерные жанры

⦁ особый художественный стиль

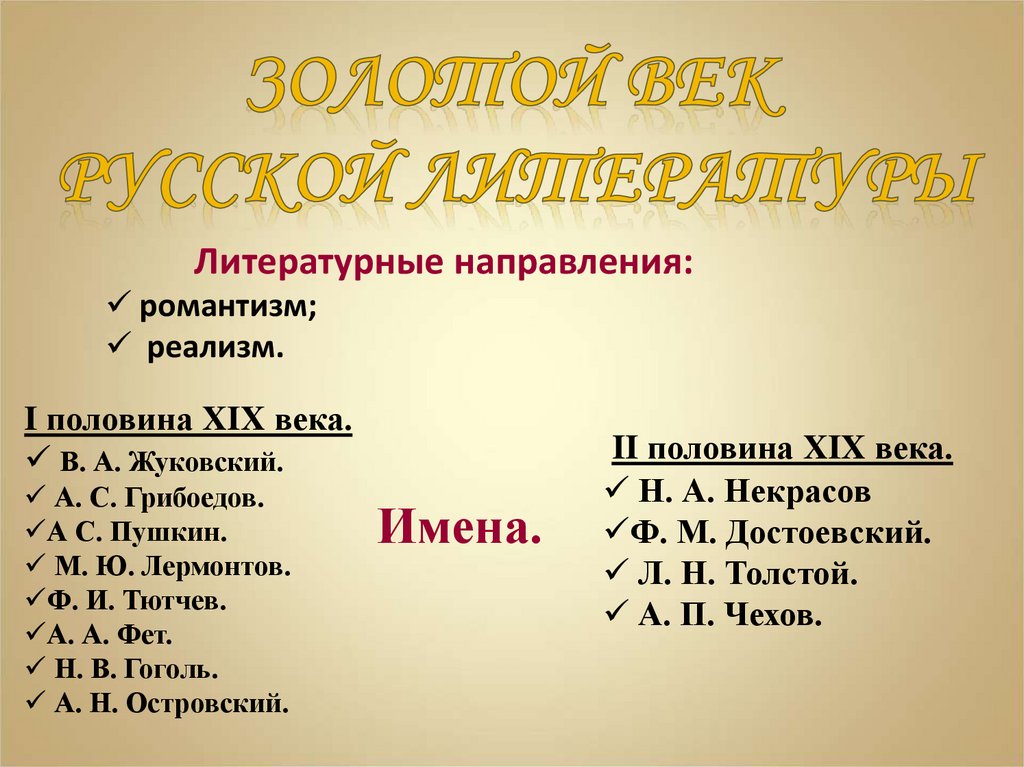

Наиболее значительные литературные направления русской литературы:

классицизм

сентиментализм

романтизм

реализм

символизм

акмеизм

футуризм

Писатели могут по-разному относиться к событиям, которые они изображают. Эстетические пристрастия у них тоже могут быть разными. И даже работая внутри одного литературного направления, каждый автор решает задачу, поставленную в произведении, по-своему.

И даже работая внутри одного литературного направления, каждый автор решает задачу, поставленную в произведении, по-своему.

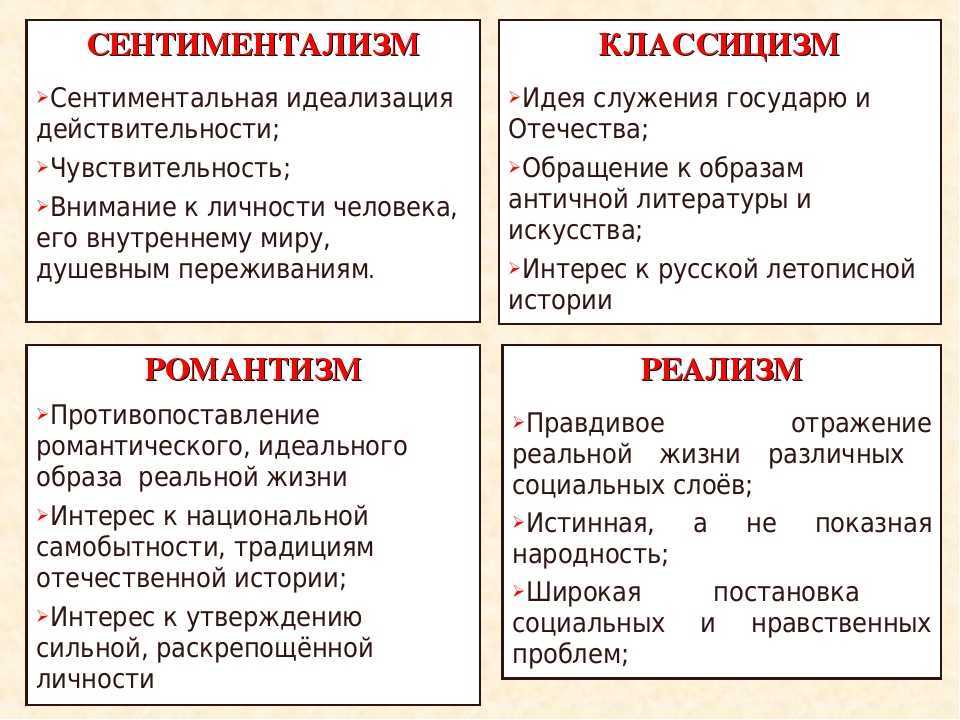

КЛАССИЦИЗМ

Классицизм — направление в литературе и искусстве XVII-XVIII вв., основой которого было подражание образцам античного искусства.

Основные черты классицизма:

⦁ национально-патриотическая тематика, значительность выбираемых тем

⦁ обращение к возвышенным нравственным идеалам

⦁ строгое разграничение жанров на высокие (ода, трагедия, героическая поэма) и низкие (басня, комедия)

⦁ недопустимость смешения жанров (ведущий жанр — трагедия)

⦁ назидательность произведений

⦁ чёткое деление героев на положительных и отрицательных

⦁ соблюдение правила трёх единств: места, времени и действия

Типичные произведения русского классицизма:

⦁ Г. Державин — ода «Фелица»

⦁ М. Ломоносов — стихотворение «Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны», «Разговор с Анакреонтом»

⦁ Д. Фонвизин — комедии «Бригадир», «Недоросль»

Фонвизин — комедии «Бригадир», «Недоросль»

Пример произведения: Д. Фонвизин «Недоросль»

Произведение «Недоросль» — образец низкого жанра комедии.

Задачи автора: высмеять пороки дворянства, осмеять невежество, вынести на обсуждение тему воспитания, указать на основное зло времени — крепостничество и произвол помещиков. Чтобы правдиво изобразить жизнь, автор был вынужден расширить рамки классицистического произведения.

Черты классицизма в комедии. Соблюдены правила трёх единств.

Единство места (действие происходит в поместье Простаковых), единство времени (события происходят в течение суток), единство действия (одна сюжетная линия).

Разделение персонажей на положительных и отрицательных. Положительные: Стародум, Правдин, Милон, Софья. Отрицательные: Простаков, Простакова, Митрофан, учителя.

Классический финал: порок наказан. Новаторские особенности комедии Говорящие фамилии: Правдин, Скотинин, Вральман, Кутейкин и др.

Языковая характеристика. Положительные персонажи говорят «высоким штилем», отрицательные — отличаются бедностью словарного запаса

Положительные персонажи говорят «высоким штилем», отрицательные — отличаются бедностью словарного запаса

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Сентиментализм – художественное направление в литературе и искусстве второй половины XVIII — начале XIX в., провозгласившее высшей ценностью человека чувства, а не разум.

Основные черты сентиментализма:

⦁ обращение писателей к простому человеку, интерес к миру его чувств

⦁ стремление исследовать душу человека, раскрыть его психологию

⦁ субъективное отображение мира

⦁ произведения, как правило, написаны от первого лица (рассказчик является автором)

⦁ главная тема произведений — любовные страдания

⦁ сближение литературного языка с разговорным

⦁ жанры: дневник, письмо, повесть, сентиментальный роман, элегия

Типичные произведения русского сентиментализма:

⦁ В. Жуковский — элегия «Сельское кладбище»

⦁ Н. Карамзин — повести «Бедная Лиза», «Фрол Силин, благодетельный человек»

⦁ А. Радищев — повесть «Путешествие из Петербурга в Москву»

Радищев — повесть «Путешествие из Петербурга в Москву»

Пример произведения: Н. Карамзин «Бедная Лиза»

Тема. Затронута социальная проблема отношений дворянского сословия с крестьянами. Противопоставляя образы Лизы и Эраста, писатель впервые поднимает тему маленького человека.

Идея. Автор описал любовь, способную преобразить человека, одним из первых начал использовать приёмы психологизма в литературе.

Место действия. Москва и её окрестности (Симонов и Данилов монастыри) — создана иллюзия достоверности.

Изображение чувств. Впервые в русской литературе главным стало не прославление героя, а описание чувств.

А роль нравственной героини отдана крестьянской девушке. В отличие от произведений классицизма, повесть лишена назидательности.

Персонажи. Лиза живёт в гармонии с природой, она естественна и наивна. Эраст не коварный соблазнитель, человек, который не смог пройти испытаний и сохранить любовь. Такой тип, героя получил развитие в произведениях А. Пушкина, М. Лермонтова и получил название «лишнего человека».

Пушкина, М. Лермонтова и получил название «лишнего человека».

Пейзаж. Отражает душевные переживания героини.

Язык. Лёгкий для восприятия. Речь крестьянки Лизы не отличается от речи дворянина Эраста.

РЕАЛИЗМ

Реализм — художественное направление в литературе и искусстве XIX-XX вв., в основе которого лежит полное, правдивое и достоверное изображение жизни.

Основные черты реализма:

⦁ обращение художника к конкретной исторической эпохе и к реальным событиям

⦁ изображение жизни, людей и событий в соответствии с объективной реальностью

⦁ изображение типичных представителей своего времени

⦁ использование типичных приёмов в изображении действительности (портрет, пейзаж, интерьер)

⦁ изображение событий и героев в развитии

Типичные произведения русского реализма:

⦁ А. Грибоедов — комедия в стихах «Горе от ума»

⦁ А. Пушкин — роман в стихах «Евгений Онегин», «Повести Белкина»

⦁ М. Лермонтов — роман «Герой нашего времени»

Лермонтов — роман «Герой нашего времени»

⦁ Л. Толстой — роман «Война и мир» И др.

⦁ Ф. Достоевский — роман «Преступление и наказание» и др.

Пример произведения: А. Пушкин «Евгений Онегин»

«Энциклопедия русской жизни». Произведение охватывает события с 1819 по 1825 год. Читатель узнаёт об эпохе правления Александра I, о высшем свете Петербурга и нравах общества; о патриархальной Москве, о жизни провинциальных помещиков, о воспитании детей в дворянской семье, о моде, об образовании, о культуре и репертуаре театров, деталях быта (описание кабинета Онегина) и др.

Проблематика романа. Главный герой (Онегин), обладая богатым духовным и интеллектуальным потенциалом, не может найти себе применения в обществе. Автор ставит вопрос: почему так происходит? Чтобы ответить на него, он исследует личность героя и среду, сформировавшую личность.

Черты реализма. Критики утверждали, что роман можно продолжать до бесконечности и закончить на любой главе, потому что он описывает реальную действительность. Финал романа открытый: автор предлагает додумать его продолжение. Использованы прямые авторские характеристики, ирония, лирические отступления, которые превратили роман в свободное путешествие автора по жизни.

Финал романа открытый: автор предлагает додумать его продолжение. Использованы прямые авторские характеристики, ирония, лирические отступления, которые превратили роман в свободное путешествие автора по жизни.

РОМАНТИЗМ

Романтизм — художественное направление в литературе и искусстве

конца XVIII — начале XIX в., характеризующееся интересом к личности и противопоставлением реального мира — идеалистическому.

Основные черты романтизма:

⦁ субъективная позиция автора

⦁ неприятие прозаичности реальной жизни и создание собственного идеального мира

⦁ красивый романтический герой

⦁ изображение романтического героя в исключительных обстоятельствах

⦁ экзотичность пейзажа

⦁ использование фантастики, гротеска

Типичные произведения русского романтизма:

⦁ В. Жуковский — баллады «Лесной царь», «Людмила», «Светлана»

⦁ А. Пушкин — поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»

⦁ М. Лермонтов — поэма «Мцыри»

Лермонтов — поэма «Мцыри»

⦁ М. Горький — рассказ «Старуха Изергиль», стихотворения в прозе «Песня о Соколе», «Песня О Буревестнике»

Пример произведения: М. Горький «Песня о Соколе»

Идея. Возвышенный, самоотверженный подвиг. Безумство храбрых – вот мудрость жизни!

Персонажи. Сокол – олицетворение борца за народное счастье. Его главные черты — храбрость, презрение к смерти, ненависть к врагу. Для Сокола счастье в борьбе, его стихия — небо, высота, простор. Удел Ужа — тёмное ущелье, в котором тепло и сыро.

Пейзаж. Пейзаж даётся в начале и в конце произведения, создавая композиционную рамку. Он показывает, как прекрасна жизнь и каким ничтожным на этом фоне выглядит убогий мир людей, подобных Ужу. Лишь люди, подобные Соколу, достойны того, чтобы о них слагали песни.

Средства художественной выразительности. Необыкновенное воздействие оказывает ритм и поэтическая лексика, характерная для торжественной песни: пал на землю; сверкнул очами; прянул в воздух; гремела песня о гордой птице; и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света; в их львином рёве гремела песня и др..jpg)

Основная часть произведения — диалог Ужа и Сокола, выражение двух противоположных точек зрения. Много вопросов, восклицаний, фраз, ставших крылатыми (Рождённый ползать — летать не может!).

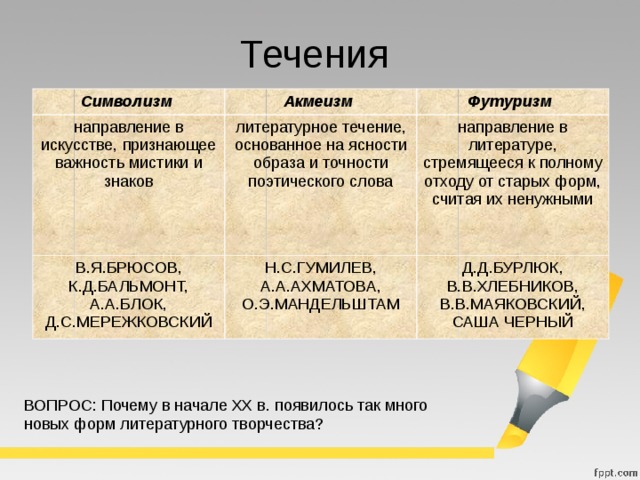

ФУТУРИЗМ

Футуризм — авангардистское направление в живописи и литературе, получившее распространение в 1910-1920 годах ХХ в. Поэты-футуристы пытались создать искусство будущего, полностью отрицая искусство прошлого.

Основные черты футуризма:

⦁ демонстративный разрыв с традиционной культурой

⦁ отказ от классического наследия, новые принципы видения мира

⦁ поиски новых средств поэтической выразительности

⦁ эпатаж публики, литературное хулиганство

⦁ использование языка плакатов и афиш, словотворчество

Представители футуризма:

⦁ «Гипея» (Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников, А Кручёных, В. Каменский)

⦁ Эгофутуристы (И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов)

⦁ «Мезонин поэзии» (В. Шершеневич, Б. Лавренёв, Р. Ивнев)

Лавренёв, Р. Ивнев)

⦁ «Центрифуга» (Н. Асеев, Б. Пастернак, С. Бобров)

Футуризм породил в литературе разные течения (имажинизм С. Есенина, конструктивизм И. Сельвинского и др.).

Пример произведения: «Ночь» В. Маяковского

Поэтическая шарада. Автор предлагает читателю разгадать необычные образы. В качестве подсказок он использует цвета: багровым обозначен закат, белым — день, который отброшен и скомкан, зелёным — сукно игрового стола. Освещённые окна ночного города вызывают у поэта ассоциацию с веером игральных карт. Официальные здания уже закрыты — на них наброшены синие тоги (одежда священников).

1-я и 2-я строфа — описание ночного города, который сравнивается с игорным домом. В З-й строфе поэт изображает людей в поисках развлечений: Толпа — nёстрошёрстая быстрая кошка — плыла, изгибаясь, дверями влекома.

В 4-й строфе — говорит о своём одиночестве. Людям, пришедшим на выступление Маяковского, нужны развлечения. И поэт сознаёт, что, обнажая душу, не следует рассчитывать на понимание.

Средства художественной выразительности. Большое количество метафор (чёрные ладони сбежавшихся окон, горящие жёлтые карты, громада из смеха отлитого кома), необычные сравнения (толпа — nёстрошёрстая быстрая кошка; как жёлтые раны, огни), неологизмы (nёстрошёрстая).

Стихотворный размер и рифма. Дактиль с перекрёстной рифмой.

АКМЕИЗМ

Акмеизм — модернистское направление в русской поэзии, появившееся в 1910-е годы ХХ в., в качестве основного художественного принципа придерживались точного значения слов, провозглашали возврат к материальному миру, предмету.

Название произошло от греческого слова akme — высшая степень чего-либо, расцвет, вершина.

Основные черты акмеизма:

⦁ простота и ясность поэтического языка (слову возвращён первоначальный смысл)

⦁ туманности и намёкам символизма противопоставлен реальный мир

⦁ умение находить поэзию в бытовых деталях

⦁ исключение сложных речевых оборотов и нагромождения метафор

Представители акмеизма:

Становление акмеизма тесно связано с деятельностью литературного объединения «Цех поэтов», которое образовали Н. Гумилёв и С. Городецкий.

Гумилёв и С. Городецкий.

Из широкого круга поэтов выделилась более узкая группа акмеистов: А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузмин и др.

Пример произведения: А. Ахматова «Гость»

Общие сведения. Стихотворение написано А. Ахматовой в 1914 году в жанре элегии.

Тема. Неразделённая любовь.

Композиция. Стихотворение состоит из пяти строф по четыре строчки в каждой.

Средства художественной выразительности. Эстетика акмеизма подразумевает лаконичность, простоту и внимание к мельчайшим деталям.

Композиция стихотворения чёткая, несложная, в нём нет туманных намёков, загадок

и символов.

Использованы эпитеты: мелкий метельный снег, nросветлённо-злое лицо, наnряжённо и страстно знать, сухая рука.

Поэтесса включила в текст диалог. Этот приём создаёт эффект реальности, перед читателем возникает картина обычного общения, живой разговорной речи. Используется анафора: Расскажи, как тебя целуют! Расскажи, как целуешь ты.

Стихотворный размер и рифма. Стихотворение написано анапестом с перекрёстной рифмой.

Стихотворение написано анапестом с перекрёстной рифмой.

МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ

Модернизм — художественное направление в литературе и искусстве ХХ в., в основе которого лежит отрицание и нарушение традиций классической культуры.

Основные черты модернизма:

⦁ моделирование новой реальности

⦁ слияние реального и фантастического

⦁ новаторство формы и содержания

Типичные произведения русского модернизма:

⦁ А. Ахматова, В. Маяковский, Н. Гумилёв и др. — стихи.

Постмодернизм – художественное направление в литературе и искусстве второй половины ХХ в., в основе которого лежит смешение стилей — высокого с низким.

Основные черты постмодернизма:

⦁ отвержение норм и правил предшествующей культурной традиции

⦁ полная свобода выбора тем, жанров, приёмов

Типичные произведения русского постмодернизма:

⦁ В. Пелевин — романы «Чапаев и Пустота», «Generation «П»» и др.

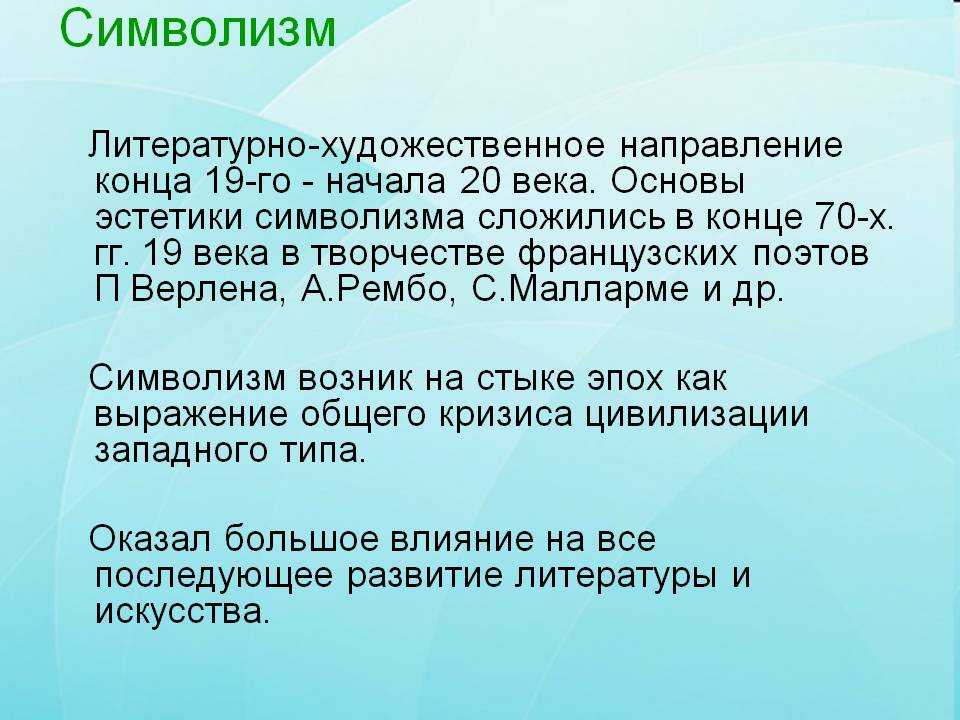

СИМВОЛИЗМ

Символизм — модернистское направление в русской поэзии, появившееся в конце XIX в. и в качестве главного художественного приёма выдвинувшее символ.

Символ — это и вид иносказания, и условный художественный образ, который имеет множество значений; роль символа — пробуждать у читателя его собственные ассоциации, мысли и чувства.

Основные черты символизма:

⦁ стихотворение построено на ассоциациях и передаёт субъективные впечатления автора

⦁ использование образов-символов с определённым значением (например, ночь — мрак, таинственность; солнце — недостижимый идеал и т. д.)

⦁ побуждение читателя к сотворчеству (с помощью ключей-символов любой человек может сделать для себя индивидуальное открытие)

⦁ музыка — вторая по значимости (после символа) категория в эстетике символизма (использование музыкальных композиционных техник, словесно-музыкальных созвучий, музыкальной ритмичности)

Пример произведения: А Блок «Вхожу я в тёмные храмы … »

Общие сведения. Стихотворение написано в 1902 году. Оно вобрало в себя все основные особенности цикла «Стихов о Прекрасной Даме».

Стихотворение написано в 1902 году. Оно вобрало в себя все основные особенности цикла «Стихов о Прекрасной Даме».

Тема. Ожидание встречи лирического героя с Прекрасной Дамой.

Идея. Высокое служение Прекрасной Даме, в образе которой воплотилось некое Божественное начало.

Символы. Поэт использует символику цвета: красный цвет — это и огонь земных страстей, и знак Её появления.

Средства художественной выразительности. Лексика торжественная: использовано много высокопарных слов, подчёркивающих исключительность происходящего (мерцанье лампад, озарённый, ризы, отрадны).

Так высок и свят образ Прекрасной Дамы, что все обращения и её упоминания написаны с прописной буквы, включая местоимения (о Ней, Твои, Ты). Использованы эпитеты (тёмные храмы, бедный обряд, ласковы свечи), олицетворения (бегут …улыбки, сказки и сны; образ глядит), риторические восклицания (О, Святая, как ласковы свечи! Как отрадны Твои черты!), ассонансы (Там жду я Прекрасной Дамы/ В мерцаньи красных лампад).

Стихотворный размер и рифма. Стихотворение написано трёхударным дольником с перекрёстной рифмой.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

⦁ Этап возникновения символизма Русский символизм возник в 1890-х годах. В первое десятилетие ведущую роль в нём играли «старшие символисты»: В. Брюсов, 3. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, д. Мережковский и др. Их произведения отражали уныние, неверие в человеческие возможности, страх перед жизнью. Система символов ещё

не была создана.

⦁ Этап расцвета символизма «Младосимволисты» были последователями философа-идеалиста и поэта В. Соловьёва — ввели понятие символа.

Главный символ — образ старого мира, стоящего на грани гибели. Спасти его, по убеждению поэтов, могла только Божественная Красота, Вечная Женственность, Душа Мира, Гармония. Об этом создал цикл стихов о Прекрасной Даме А. Блок. Похожие мотивы передали поэты: А. Белый, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, П. Анненский и др.

⦁ Этап угасания символизма

К 10-м годам ХХ в. течение прекращает существование, оказав влияние на последователей. Вершиной периода стали поэмы А. Блока «Двенадцать» и «Скифы

течение прекращает существование, оказав влияние на последователей. Вершиной периода стали поэмы А. Блока «Двенадцать» и «Скифы

3.6 / 5. 15

.

Трио с литературной «Направлением»

Кампус Лайф

Хосе Эррера

Радикальные и политические изменения коснулись многих сфер жизни людей, в том числе и искусства.

Это влияние распространилось на факультет английского языка колледжа Пирс, где литературный журнал исследует жизнь в условиях текущей политики.

«Направление» — это ежегодное издание, являющееся результатом сотрудничества студенческих голосов и группы редакторов, которые объединяют такие материалы, как стихи, рассказы, фотографии и карикатуры, в литературный журнал на 95 страниц.

Николь Нельсон, один из студентов-редакторов, сказала, что в нынешнем политическом и социальном климате слово наполнено большим количеством негатива. Она сказала, что ленты Facebook многих людей наполнены войной, гневом, ненавистью и нетерпимостью.

Она сказала, что ленты Facebook многих людей наполнены войной, гневом, ненавистью и нетерпимостью.

«Есть также много любви, и со всеми этими противоречивыми эмоциями вы все еще пытаетесь жить», — сказал Нельсон.

Она считает, что журнал — один из способов борьбы с пессимизмом.

«Я думаю, что-то подобное важно, потому что это дает вам творческий выход, чтобы излить это на бумагу, а иногда эти истории становятся их собственными живыми вещами, которые должны выйти из вас».

Эмили Андерсон, консультант журнала, сказала, что размещение студенческих работ в одной централизованной коллекции может быть полезным для студентов, чьи работы получают одобрение.

«Я думаю, что в публикации есть что-то очень важное», — сказал Андерсон. «В нем говорится, что мы заботимся о вашем голосе, мы хотим услышать, что вы хотите сказать, и мы уважаем ваш художественный вклад в сообщество».

Андерсон сказал, что в прошлом кафедра английского языка предлагала курс, посвященный созданию литературного журнала.

Андерсон, которая была консультантом факультета с 2013 года, сказала, что с тех пор, как факультет прекратил предлагать классы по производству журналов, она и два студента-редактора отвечали за создание «Направления».

Трио, выпустившее выпуск «Direction» за 2017 год, состоит из Андерсона и двух студентов-редакторов, Николь Нельсон и Даниэля Миранды.

Три человека работают индивидуально из-за конфликтующих графиков, но организуют и делегируют работу, которую необходимо выполнить.

«Мы все очень хорошо работаем вместе, — сказал Нельсон. «Мы втроем подходим к этому с позитивом и с очень сильным желанием, чтобы голоса в кампусе были услышаны».

По словам Нельсона, первые месяцы весеннего семестра были самыми тревожными, потому что «Направлению» нужно было собрать достаточно студенческих работ.

В кампусе были расклеены листовки, и журнал использовал посты в социальных сетях для продвижения публикации. Андерсон сказал, что утомительные усилия Нельсона и Миранды по распространению информации привели к тому, что по почте было отправлено более 100 литературных материалов.

«Мы надеялись получить достаточно, чтобы даже опубликовать, но теперь это конкурентная ситуация, когда у нас больше, чем нам нужно», — сказал Нельсон. «Так что теперь речь идет больше о заслугах, а не о том, что «каждый, кто играет, получает трофей».

Хотя Андерсон является советником факультета, она отступает, и студенты-редакторы решают, какие статьи публиковать в «Direction».

Два основных критерия, которые Нельсон и Миранда учитывают при принятии решения о том, какие статьи публиковать в журнале, — это литературное качество и разнообразие голосов.

Журнал существует в студенческом городке уже несколько десятилетий, а первый выпуск датируется 1959 годом.

Андерсон надеется, что, когда она больше не будет консультантом журнала, кто-то продолжит «Направление» и поддержит давнюю традицию.

Нельсон сказал, что журналы помогают сохранить прошлое.

«В конечном итоге они становятся капсулой времени нашей школы», — сказал Нельсон. «Очень физическое, осязаемое, что-то, что вам не нужно копать землю, чтобы получить. Она просто стоит на книжной полке и ждет, чтобы ее прочитали».

Она просто стоит на книжной полке и ждет, чтобы ее прочитали».

И Нельсон, и Миранда сказали, что быть редакторами было здорово, потому что они ежедневно испытывают бурю эмоций и становятся более сильными писателями благодаря занимаемой должности.

Нельсон сказала, что познакомилась с другими писателями. читая материалы,.

«В каждом персонаже, которого вы пишете, всегда есть частичка вас», — сказал Нельсон. «Есть что-то, чем вы хотели бы быть, что-то, что вы хотели бы сделать, что-то, что вы хотели бы сказать. Кое-что из этого просматривается в ваших текстах, и я думаю, что это говорит о тех людях, которые излагают свои мысли на бумаге».

Заявки принимаются круглый год, и учащимся, которые хотели бы прислать свою работу для публикации в следующем году, рекомендуется сделать это.

«Не сомневайтесь сами. Убедитесь, что ваша история — это то, что вы хотите рассказать людям», — сказал Нельсон. «Если вы верите в свою работу, другие люди захотят ее прочитать. Просто подчинись».

Просто подчинись».

Идеальное(истическое) направление? — Пи Медиа

ЛИАМ ФИТТ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ СПОРОВ ВОКРУГ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ.

Говорить о Нобелевской премии по литературе — значит говорить о полемике. С момента основания премия никогда не освобождалась от обвинений в той или иной форме, разоблачений и критики как со стороны интеллектуалов, так и откровенных артистов. Последний спор вокруг этого был связан с лауреатом 2016 года, певцом и автором песен Бобом Диланом.

Несмотря на сложность, чтобы точно понять, почему такая награда имеет долгую историю критики, нужно вернуться к словам ее отца-основателя Альфреда Нобеля. Его концепция заключалась в том, чтобы премия присуждалась любому автору, который создал «в области литературы самое выдающееся произведение в идеальном направлении».

На первый взгляд это может звучать хорошо, даже благородно. Тем не менее, есть глубокие проблемы, из-за которых во многом проистекают разногласия по поводу премии: его язык расплывчатый, предлагает своего рода туманную концептуализацию функции литературы и, кроме того, имеет некое специфическое телеологическое чувство направленности; это, как и функцию самой литературы, он явно избегает подробностей.

Тем не менее, есть глубокие проблемы, из-за которых во многом проистекают разногласия по поводу премии: его язык расплывчатый, предлагает своего рода туманную концептуализацию функции литературы и, кроме того, имеет некое специфическое телеологическое чувство направленности; это, как и функцию самой литературы, он явно избегает подробностей.

Все это имеет последствия. Неизбежно, членам академии было предоставлено право интерпретировать то, что он имел в виду, и, следовательно, кто должен получить награду. Это привело к политизации премии, возможно, частично для того, чтобы заполнить пустоту пустого диктата г-на Нобеля.

Говорить об «идеальном» (или «идеалистическом», в зависимости от перевода) «направлении» для Литературы — значит подчеркивать фундаментальную двусмысленность такой высокой, двусмысленной и иронически-идеалистической цели; проще говоря, никто не может сказать вам, что это за «направление» или почему оно «идеально», и, следовательно, вся концепция проста.

Более того, из-за этого и сам приз носит врожденно легковесный характер. Иллюзией является то, что он каким-то образом наделяет каким-либо чувством «престижа». В самом деле, это не только доказуемый факт (как я только что показал), но и жизненно важный: для того, чтобы определить литературу как имеющую определенную цель, и исходя из этого, идеальное направление необходимо должно граничить и с тем, и с другим. авторитарным и догматическим. По этой причине Нобелевская премия вызывает споры, будь то критика или похвала; ибо как только это сделано, обязательно подтверждается этот лежащий в основе предикат «идеального направления».

Однако всегда существует заметная разница между теоретической доктриной и практикой: до тех пор, пока премия рассматривается как признание работы автора, не ведущая каким-либо образом к какой-то «идеальной» цели, а скорее расширяющая его в целом. неизвестно, то, возможно, это может быть поддержано. И все же, спорно, этого никогда не было: оглядываясь назад на приведенные оправдания и самих избранных писателей, возникает тревожное ощущение некой ретроактивной перекройки канона (и имплицитно «идеального направления») литература, казалось бы, имеет место быть.