Летопись о начале Русского государства. Норманнская теория.

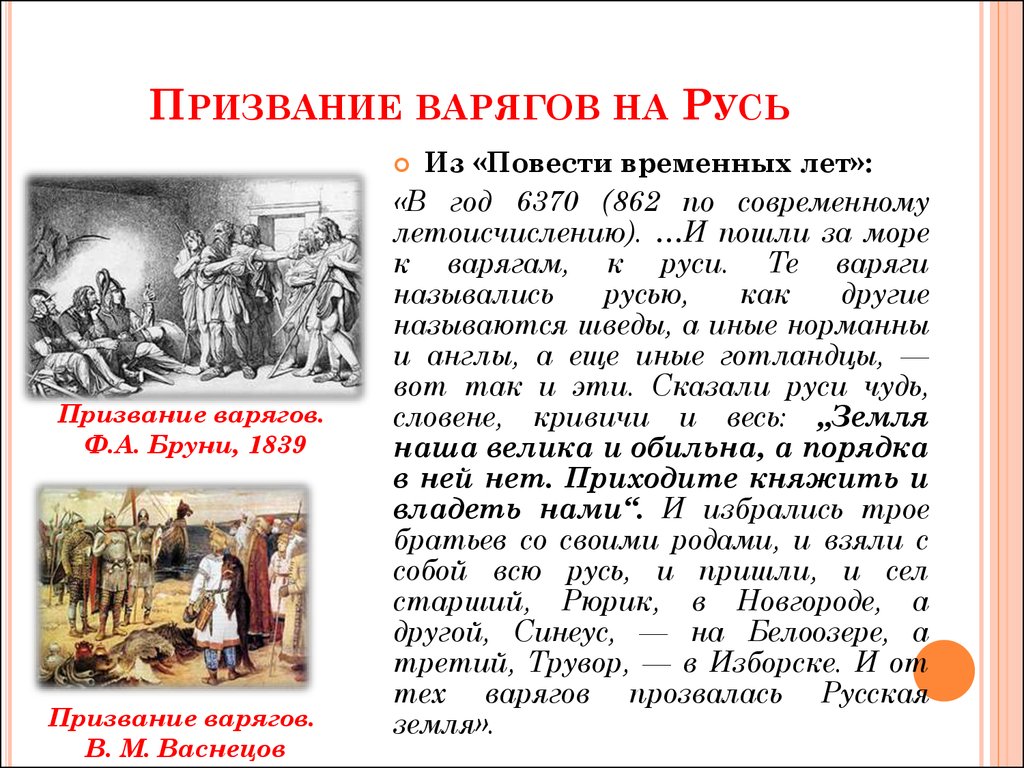

Существует несколько теорий по вопросу о возникновении государственности у восточных славян. Одна из них исходит из рассказа «Повести временных лет» (написал монах Киево-Печерского монастыря, агиограф и летописец Нестор). В ней под 862 г. рассказывается о приглашении новгородцами и кривичами на княжение варягов-норманнов. «Земля наша велика и обильна, но порядка (наряда) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». На приглашение откликнулись три брата — Рюрик, Синеус и Трувор.

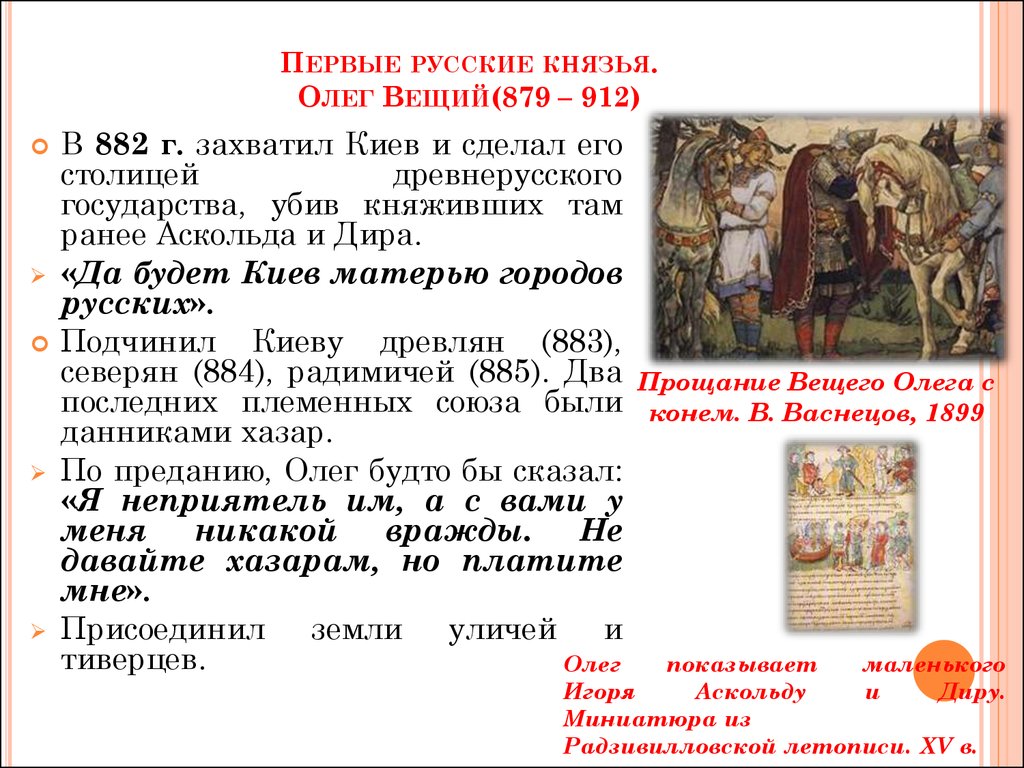

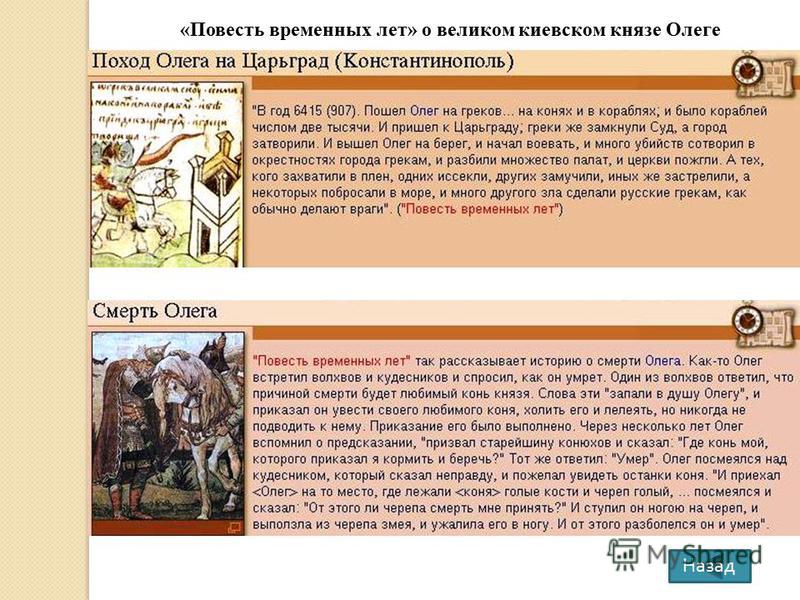

После смерти Синеуса и Трувора власть перешла к Рюрику, который стал княжить в Новгороде. Дружинник Рюрика, Аскольд, отправившись на юг «в греки», захватил власть в Киеве. Но в 882 г. (после смерти Рюрика) новгородский князь Олег убил Аскольда и объединил под своей властью Киев и Новгород. Таков летописный рассказ о начале русской государственности.

Это летописное сообщение послужило основанием для возникновения в XVIII в. так называемой «норманнской теории». Работавшие тогда в России немецкие историки Байер, Миллер и Шлецер утверждали, что славяне в IX—Х вв. были неспособны к созданию собственной государственности, они не знали ни земледелия, ни ремесла, ни военного дела, ни законов, не имели оседлых поселений. Всю культуру Древней Руси «норманнисты» приписывали варягам, утверждая, что славяне вообще были неспособны к самостоятельному развитию. Некоторые русские историки-монархисты приняли эту теорию, считая, что государство на Руси было создано мирным призванием норманнов на княжение.

так называемой «норманнской теории». Работавшие тогда в России немецкие историки Байер, Миллер и Шлецер утверждали, что славяне в IX—Х вв. были неспособны к созданию собственной государственности, они не знали ни земледелия, ни ремесла, ни военного дела, ни законов, не имели оседлых поселений. Всю культуру Древней Руси «норманнисты» приписывали варягам, утверждая, что славяне вообще были неспособны к самостоятельному развитию. Некоторые русские историки-монархисты приняли эту теорию, считая, что государство на Руси было создано мирным призванием норманнов на княжение.

Многие положения Ломоносова впоследствии были подтверждены в трудах русских ученых.

Многие положения Ломоносова впоследствии были подтверждены в трудах русских ученых.Современный взгляд на вопрос о возникновении государственности у восточных славян сводится к следующему:

- большинство историков считают, что варяги действительно были приглашены в Новгород, чтобы примирить борющиеся за власть группировки местной знати. Такая практика приглашения короля или князя на правление была весьма распространена в Европе и проходила, как правило, мирным путем;

- но призвание варягов не могло стать началом русской государственности, так как складывание государства является результатом длительного внутреннего развития общества и оно не может быть привнесено извне. Речь могла идти лишь об основании в Новгороде княжеской династии Рюриковичей. Варяги не оказали существенного влияния на развитие русской культуры (хотя принесли имена — Олег, Игорь, Ольга).

- дискутируется также вопрос о том, кто такие сами варяги.

Норманнисты настаивают на том, что они были скандинавами. Российские историки на основании летописей утверждают, что варяги — это славяне южной Прибалтики (о них мало что известно, нет даже конкретного названия племен). Таким образом, можно сказать, что варяги не принесли на Русь государственность (она уже зарождалась в недрах древнерусского общества), а лишь сыграли роль военной силы, которая способствовала объединению восточных славян в единую Древнюю Русь. Варяги вскоре сами ославянились, военно-дружинная знать слилась с местной знатью. Но русские цари вплоть до Федора Ивановича(1584—1598) называли себя Рюриковичами.

Норманнисты настаивают на том, что они были скандинавами. Российские историки на основании летописей утверждают, что варяги — это славяне южной Прибалтики (о них мало что известно, нет даже конкретного названия племен). Таким образом, можно сказать, что варяги не принесли на Русь государственность (она уже зарождалась в недрах древнерусского общества), а лишь сыграли роль военной силы, которая способствовала объединению восточных славян в единую Древнюю Русь. Варяги вскоре сами ославянились, военно-дружинная знать слилась с местной знатью. Но русские цари вплоть до Федора Ивановича(1584—1598) называли себя Рюриковичами.

Как уже было сказано выше, в 882 г. князь Олег объединил Киев и Новгород в единое государство — Древнюю Русь. Большинство ученых сходятся в том, что историю образования и развития Древнерусского государства можно разделить на три этапа:

- первый этап — вторая половина IX—Х вв. — объединение восточных славян в единое государство, создание аппарата власти и военной организации;

- второй этап — конец Х — XI вв.

— расцвет Древней Руси;

— расцвет Древней Руси; - третий этап — конец XI — первая половина XII в. — начало распада Древней Руси, княжеские усобицы, сепаратизм феодалов (феодальная раздробленность).

Связанные вопросы:

- Этапы в истории образования Древнерусского государства;

- Имя предводителя викингов, который с 862 года стал править Русью;

- Имя монаха, который написал «Повесть временных лет»;

- Согласно норманнской теории, в образовании Древней Руси главную роль сыграли …

- Результаты правления Рюрика;

- Когда образовалось Древнерусское государство?

- В каком году Олег захватил Киев и объединил Северную и Южную Русь?

- Кто такой Аскольд?

The Earliest States of Eastern Europe

DG-2013, 748-800 T. V. GuimonThe paper consists of four chapters. The fi rst one contains an overview of the earliest extant forms of historical writing in Kievan Rus. These include: letopisi (annalistic chronicles, including the Primary Chronicle, or Povest’ vremennykh let, of the 1110s), translations of Byzantine chronicles and compendia (khronographs) based on them (the latter, perhaps, do not belong to the earliest forms of historiogpraphy), the mid-eleventh-century Sermon on Law and Grace of Metropolitan Hilarion (which includes historical refl ections), the quasi-annalistic notes on Saint Vladimir in one of his early lives by Jacob the Monk, the ‘historical’ graffi ti on the walls of the churches (the earliest ones date from the mid-eleventh century), the Novgorodian lists of princes and bishops (probably based on proto-lists of the 1090s), and some other minor forms of historical records.

The second chapter is an overview of the hypotheses expressed by scholars on the beginnings of historical writing in Rus. The most discussed one is the hypothesis of the so-called Earliest Tale, or ‘narrative (non-annalistic) nucleus’ of the Primary Chronicle. The hypothesis as such is convincing, but the date and the exact limits of this text are subject to debate and still problematic. This early narration could be created in Saint Vladimir’s time, early in the eleventh century, but more probably in the time of Yaroslav the Wise (1016–1054) or even later. Another idea (and again very convincing one) is that of brief annals kept in Kiev during the fi rst half of the eleventh century. These annals later, in the second half of the same century, were combined with the ‘narrative nucleus’ and gave birth to annalistic chronicles as we know them. Some other ideas on the form of the earliest historical records in Rus also are reviewed, including the likely hypothesis that Jacob the Monk’s quasi-annals refl ect a very early brief description of Vladimir’s reign.

The third chapter is dedicated to a comparative approach to the problem. One can fi nd parallels to any of the early Rus historical writings but the problem is what the earliest, non-extant ones looked like. In ancient societies (Sumer, Egypt, China), where writing had developed independently and was not imported (as in Rus), brief records (such as royal inscriptions, annals of liturgical signifi cance, king-lists, etc.) preceded comprehensive historiographical works for centuries or even millenia. But when we look at societies which (as Rus) received writing with conversion (Anglo-Saxon kingdoms, Poland, the Czechs, partly Scandinavia) we fi nd an opposite picture: in these countries there were extended historical narrations which aimed to place a newly converted country and its dynastic past into the history of the world. The hypothetical Earliest Tale fi ts well this tendency.

But in the countries mentioned the chronological distance between the conversion and the creation of such a historiographical work was not less than 100 years. Thus, it seems that the Earliest Tale must be dated later than Vladimir’s reign to allow some chronological distance between it and the conversion of Rus in 988. The comparative material shows also that it is very probable that there were some early brief forms of historical writing, such as annals, lists of princely deeds etc. The absence of early written genealogies in Rus is, however, striking.

But in the countries mentioned the chronological distance between the conversion and the creation of such a historiographical work was not less than 100 years. Thus, it seems that the Earliest Tale must be dated later than Vladimir’s reign to allow some chronological distance between it and the conversion of Rus in 988. The comparative material shows also that it is very probable that there were some early brief forms of historical writing, such as annals, lists of princely deeds etc. The absence of early written genealogies in Rus is, however, striking. Keywords: Old Rus, historical writing, annalistic writing, the Primary Chronicle, the Earliest Tale, annals, chronicles, comparative approach

Keywords: Old Rus, historical writing, annalistic writing, the Primary Chronicle, the Earliest Tale, annals, chronicles, comparative approachReferences

Абрамович Д.И. Отрывок из хроники Иоанна Малалы в Златоструе XII века // Сб. ст. в честь акад. А.И. Соболевского, изданный к 70-летию со дня его рождения Академиею наук по почину его учеников. Л., 1928. С. 19–24.

Акентьев К.К. «Слово о законе и благодати» Илариона Киевского. Древнейшая версия по списку ГИМ Син. 591 // Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси: Сб. ст. к 70-летию чл.-корр. РАН И.П. Медведева. СПб., 2005. С. 116–151.

Алешковский М.Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971.

Алешковский М.Х. К типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отечественной истории: Сб. ст., 1975. М., 1976. С. 133–167.

Анисимова Т.В. О фрагментах хроники Георгия Амартола в Успенском сборнике рубежа XII–XIII вв.

Анисимова Т.В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV–XVII вв. М., 2009.

Аристов В.Ю. Раннє літописання про уличів, древлян и Свенельда (до дискусії навколо ідей О.О. Шахматова) // Український історичний журнал. 2011. № 6. С. 172–182.

Аристов В.Ю. Свод, сборник или хроника? (О характере древнерусских летописных памятников) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2013. № 1. С. 105–126.

Артамонов Ю.А., Милютенко Н.И. Иаков Мних // ДРСМ. С. 536–546.

Баловнев Д.А. Сказание «О первоначальном распространении христианства на Руси». Опыт критического анализа // Церковь в истории России. М., 2000. Сб. 4. С. 5–46.

Бахрушин С.В. [К вопросу о достоверности Начального свода] // Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма (Научное наследие). М., 1987. С. 15–35.

Бестужев-Рюмин К.

Н. О составе русских летописей до конца XIV века: 1) Повесть временных лет; 2) Летописи южнорусские. СПб., 1868.

Н. О составе русских летописей до конца XIV века: 1) Повесть временных лет; 2) Летописи южнорусские. СПб., 1868.Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. СПб., 1872. Т. 1.

Бубнова М.М. Проблема классификации древнерусских граффити XI–XIV вв. (на примере надписей Киевского Софийского собора) // ИИ. 2012. Вып. 5. С. 79–91.

Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков. СПб., 1840.

Вилкул Т.Л. «И седе… Кыеве» (К характеристике одного из источников Новгородской первой летописи старшей редакции) // ВЕДС-XV: Автор и его текст. М., 2003. С. 36–40.

Вилкул Т.Л. Новгородская первая летопись и Начальный свод // Palaeoslavica. Cambridge (Mass.), 2003. Vol. 11. P. 5–35.

Вилкул Т.Л. Краткий Троицкий хронограф конца XIV — начала XV вв. // Ruthenica. Киïв, 2007. Т. 6. С. 366–396.

Вилкул Т.Л. Иудейский и Софийский хронографы в истории древнерусской хронографии // Palaeoslavica. Cambridge (Mass.), 2009. Vol. 17, no.

2. P. 65–86.

2. P. 65–86.Вілкул Т.Л. Літопис і хронограф. Студії з домонгольського київського літописання. Київ, 2015.

Водолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV вв.). 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2008.

Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар / За ред. М.Ф. Котляра; Координатор вид. В.А. Смолій. Киïв, 2002.

Гимон Т.В. Летописные записи на пасхальных таблицах в сборнике XIV в. // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 569–589.

Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: Сравнительное исследование. М., 2012.

Гимон Т.В. События XI — начала XII в. в новгородских летописях и перечнях // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 584–703.

Гимон Т.В. Крещение Нортумбрии у Беды Достопочтенного и крещение Руси в «Повести временных лет» // ВЕДС-XXVI: Язычество и монотеизм в процессах политогенеза.

М., 2014. С. 64–70.

М., 2014. С. 64–70.Гимон Т.В., Гиппиус А.А. Русское летописание в свете типологических параллелей (к постановке проблемы) // Жанры и формы в письменной культуре средневековья. М., 2005. С. 174–200.

Гимон Т.В., Орлова-Гимон Л.М. Летописный источник исторических записей на пасхалии в рукописи РГБ. 304.I.762 (XV в.) // ИИ. 2014. Вып. 6. С. 54–79.

Гиппиус А.А. Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской анналистики // Славяне и немцы: Средние века — раннее Новое время: Сб. тез. 16 конф. памяти В.Д. Королюка. М., 1997. С. 24–27.

Гиппиус А.А. Рекоша дроужина Игореви…: К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // RL. 2001. Vol. 25. P. 147–181.

Гиппиус А.А. У истоков древнерусской исторической традиции // Славянский альманах, 2002. М., 2003. С. 25–43.

Гиппиус А.А. Два начала Начальной летописи: К истории композиции Повести временных лет // Вереница литер: К 60-летию В.М. Живова. М., 2006. С. 56–96.

Гиппиус А.

А. К проблеме редакций Повести временных лет // Славяноведение. 2007. № 5. С. 20–44; 2008. № 2. С. 3–24.

А. К проблеме редакций Повести временных лет // Славяноведение. 2007. № 5. С. 20–44; 2008. № 2. С. 3–24.Гиппиус А.А. Рекоша дроужина Игореви…–3: Ответ О.Б. Страховой (Еще раз о лингвистической стратификации Начальной летописи) // Palaeoslavica. Cambridge (Mass.), 2009. Vol. 17, no. 2. P. 248–287.

Гиппиус А.А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект текстологической реконструкции // Русь в IX–X веках: Археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. С. 37–63.

Гиппиус А.А. К реконструкции древнейших этапов истории русского летописания // Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств: Мат-лы конф. М., 2012. С. 41–50.

Голубовский П.В. Очерк истории постепенного появления главнейших вопросов по разработке летописей // Университетские известия. Киев, 1886. С. 205–210.

Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.

Добровольский Д.А. Этническое самосознание древнерусских летописцев XI — начала XII в.

: Дис. … канд. ист. наук. М., 2009.

: Дис. … канд. ист. наук. М., 2009.Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1: Древняя Русь. С. 586–617.

Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. М., 1876. Ч. 1.

Зимин А.А. Память и похвала Иакова Мниха князю Владимиру и житие князя Владимира по древнейшему списку // Кратк. сообщ. Ин-та славяноведения АН СССР. М., 1963. Вып. 37. С. 66–75.

Иванов Вяч. Вс. Типология автобиографического поучения царя как жанра // Славяноведение. 2004. № 2. С. 69–79.

Истрин В.М. Замечания о начале русского летописания: По поводу исследований А.А. Шахматова // ИОРЯС. Л., 1921. Т. 26. С. 45–102; Л., 1924. Т. 27. С. 207–251.

Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе: Репринт. изд. мат-лов / Вступит. ст., подгот. изд. и прил. М.И. Чернышевой. М., 1994.

Каргер М.К. К характеристике древнерусского летописца // ТОДРЛ. М.; Л., 1955. Вып. 11. С.

59–71.

59–71.Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980.

Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступит. ст., пер. и коммент. Г.Э. Санчука. М., 1962.

Костомаров Н.И. Лекции по русской истории / Сост. по записям слушателей П. Гайдебуровым. СПб., 1861. Ч. 1: Источники русской истории.

Крадин Н.Н. Становление государственности на Руси в свете данных политической антропологии // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 211–239.

Лихачёв Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947.

Лихачёв Д.С. Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г. // ИЗ. 1948. Т. 25. С. 240–266.

Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001.

Лурье Я.С. История России в летописании и в восприятии Нового времени // Лурье Я.С. Россия древняя и Россия Новая. СПб., 1997. С. 11–172.

Маркевич А.И. О летописях: Из лекций по историографии.

Одесса, 1883. Вып. 1.

Одесса, 1883. Вып. 1.Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет: К вопросу о типах устных преданий // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто. М., 1999. С. 153–165.

Мельникова Е.А. Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть временных лет и «Сага об Инглингах») // ДГ, 2001 год: Историческая память и формы ее воплощения. М., 2003. С. 48–92.

Мельникова Е.А. Историческая память в германской устной традиции и ее письменная фиксация // Историческая память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 180–222.

Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011.

Миллер Г.Ф. О первом летописателе Российском преподобном Несторе и его летописи и о продолжателях оныя // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 5–14.

Милютенко Н.И. Летописание Ярослава Мудрого (Древнейший свод) // Rossica antiqua, 2006: Исслед. и мат-лы. СПб., 2006.

С. 156–169.

С. 156–169.Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: Древнейшие источники. СПб., 2008.

Милютенко Н.И. [Рец.] // ДРВМ. 2011. № 1 (43). С. 112–121. — Рец. на кн.: Борисо-глебский сборник / Ред. К. Цукерман. P., 2009. Вып. 1.

Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984.

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001.

Назаренко А.В. О времени написания «Слова о законе и благодати» Илариона // ВЕДС–XVII: Проблемы источниковедения. 2005. Ч. 1. С. 121–123.

Насонов А.Н. История русского летописания XI — начала XVIII века: Очерки и исследования. М., 1969.

Никольский Н.К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Л., 1930. Вып. 1.

Новгородская харатейная летопись / Под ред. М.

Н. Тихомирова. М., 1964.

Н. Тихомирова. М., 1964.Пеев Д.П. Новые данные о времени и месте перевода хроники Георгия Амартола // ЛХ, 2011–2012. М.; СПб., 2012. С. 13–38.

Перевощиков В.М. О русских летописях и летописателях по 1240 г.: Материалы для истории российской словесности. СПб., 1836.

Погодин М.П. Нестор, историко-критическое рассуждение о начале русских летописей. М., 1839.

Присёлков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. 2-е изд. СПб., 1996.

Присёлков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. 2-е изд. СПб., 2002.

Рождественская Т.В. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления государственности // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 489–513.

Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.

Соловьёв С.М. Соч. В 18 кн. М., 1988. Кн. 2.

Срезневский И.И. Чтения о древних русских летописях. Чтение I–III. СПб., 1862.

Стефанович П.

С. «Сказание о призвании варягов» или Origo gentis russorum? // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 514–583.

С. «Сказание о призвании варягов» или Origo gentis russorum? // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 514–583.Столярова Л.В. Записи исторического содержания XI–XIV веков на древнерусских пергаменных кодексах // ДГ, 1995 год. М., 1997. С. 3–79.

Сухомлинов М.И. О древней русской летописи как памятнике литературном // Уч. зап. 2-го отделения Имп. акад. наук. СПб., 1856. Кн. 3. С. 1–230.

Татищев В.Н. Собр. соч. М., 1994. Т. 1.

Творогов О.В. Повесть временных лет и Начальный свод (текстологический комментарий) // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 3–26.

Творогов О.В. Хроника Иоанна Малалы // СККДР. Вып. 1. С. 471–474.

Творогов О.В. Сколько раз ходили на Константинополь Аскольд и Дир? // Славяноведение. 1992. № 2. С. 54–59.

Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 46–66.

Толочко А.П. Перечитывая приписку Сильвестра 1116 г. // Ruthenica.

Київ, 2008. Вип. 7. С. 154–165.

Київ, 2008. Вип. 7. С. 154–165.Толочко А.П. Очерки начальной Руси. Киев; СПб., 2015.

Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X–XIII вв. СПб., 2003.

Турилов А.А. Ольги житие // ДРСМ. С. 576.

Турилов А.А. Сказание о варягах-мучениках // ДРСМ. С. 741.

Турилов А.А. Владимира князя жития // ДРСМ. С. 138–139.

Турилов А.А., Парамонова М.Ю. Вацлава и Людмилы жития // ДРСМ. С. 108–110.

Усачёв А.С. «Насыщение событиями» первых веков истории Древнерусского государства в исторических сочинениях XVI в. // ВЕДС-XXIII: Ранние государства Европы и Азии: Проблемы политогенеза. М., 2011. С. 286–292.

Флоря Б.Н. Сказание о преложении книг на славянский язык // ДРСМ. С. 743.

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.). СПб., 2010.

Хрущёв И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях XI–XII столетий. Киев, 1878.

Цукерман К. Наблюдения над сложением древнейших источников летописи // Борисо-глебский сборник.

P., 2009. Вып. 1. С. 183–305.

P., 2009. Вып. 1. С. 183–305.Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». 2-е изд., испр. СПб., 2011.

Цыб С.В. Хронология домонгольской Руси. Ч. 1: Киевский период. Барнаул, 2003.

Черепнин Л.В. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды // ИЗ. 1948. Т. 25. С. 293–333.

Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2002–2003. Т. 1, кн. 1–2.

Шлёцер А.-Л. Нестор: Русские летописи на древлеславенском языке, сличенные, переведенные и объясненные А.Л. Шлёцером… СПб., 1809. Ч. 1.

Щавелев А.С. Славянские легенды о первых князьях: Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007.

Янин В.Л. К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в. // ЛХ, 1980. М., 1981. С. 153–181.

Baines J. Ancient Egypt // The Oxford History of Historical Writing. Oxford, 2011. Vol. 1. P. 53–75.

Cooper J.S. Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions.

New Haven (Co.), 1986.

New Haven (Co.), 1986.Gippius A. Birchbark Literacy and the Rise of Written Communication in Early Rus’ // Epigraphic Literacy and Christian Identity: Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North. Turnhout, 2012. P. 225–250.

Guimon T.V. What Events Were Reported by the Old Rus’ Chroniclers? // COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social

Sciences. Helsinki, 2015. Vol. 17. P. 92–117 (<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153792/VOL17_05_guimon.pdf?sequence=1>).

Likhachev D.S. Byzantium and the Emergence of an Independent Russian Literature // Literature and Western Civilization. The Medieval World. L., 1973. P. 163–190.

Łowmiański H. [Rec.] // Przegląd Historyczny. Warszawa, 1948. T. 38. S. 279–284. — Rec. na ks.: Лихачёв Д.С. Русские летописи и их культурно-

историческое значение. М.; Л., 1947.

Michalowski P. Early Mesopotamia // The Oxford History of Historical Writing.

Oxford, 2011. Vol. 1. P. 5–28.

Oxford, 2011. Vol. 1. P. 5–28.Ostrowski D. The Načal’nyj svod and the Povest’ vremennyx let // RL. 2007. Vol. 31. P. 269–308.

Poppe A., Jakubowski W. Latopisarstvo Nowgorodu Wielkiego // SSS. 1967. T. 1. S. 27–28.

Timberlake A. Point of View and Conversion Narrative: Vita Constantini and Povest’ vremennykh let // Miscellanea Slavica: Сб. ст. к 70-летию Б.А. Успенского. М., 2008. С. 256–272.

Tolochko O.P. Christian Chronology, Universal History, and the Origin of Chronicle Writing in Rus’ // Historical narratives and Christian identity on a European periphery: Early history writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070–1200). Turnhout, 2011. P. 207–229.

Россия, Украина и хроника предсказанной войны

Я был в Восточной Европе в 1989 году, репортаж о революциях, свергнувших закостеневшие коммунистические диктатуры, которые привели к краху Советского Союза. Это было время надежд. НАТО с распадом советской империи устарело. Президент Михаил Горбачев обратился к Вашингтону и Европе с просьбой заключить новый пакт о безопасности, в который вошла бы и Россия. Госсекретарь Джеймс Бейкер в администрации Рейгана вместе с министром иностранных дел ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером заверили советского лидера, что в случае объединения Германии НАТО не выйдет за новые границы. Обязательство не расширять НАТО, также взятое на себя Великобританией и Францией, казалось, предвещало новый глобальный порядок. Мы видели, как перед нами маячил дивиденд мира, обещание, что огромные расходы на оружие, характерные для холодной войны, будут преобразованы в расходы на социальные программы и инфраструктуры, которыми долгое время пренебрегали, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит военных.

Президент Михаил Горбачев обратился к Вашингтону и Европе с просьбой заключить новый пакт о безопасности, в который вошла бы и Россия. Госсекретарь Джеймс Бейкер в администрации Рейгана вместе с министром иностранных дел ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером заверили советского лидера, что в случае объединения Германии НАТО не выйдет за новые границы. Обязательство не расширять НАТО, также взятое на себя Великобританией и Францией, казалось, предвещало новый глобальный порядок. Мы видели, как перед нами маячил дивиденд мира, обещание, что огромные расходы на оружие, характерные для холодной войны, будут преобразованы в расходы на социальные программы и инфраструктуры, которыми долгое время пренебрегали, чтобы удовлетворить ненасытный аппетит военных.

В то время среди дипломатов и политических лидеров существовало почти всеобщее понимание того, что любая попытка расширения НАТО была бы глупостью, необоснованной провокацией против России, которая уничтожит связи и узы, счастливо возникшие в конце холодной войны.

Какими мы были наивными. Военная промышленность не собиралась уменьшать свою мощь или прибыль. Почти сразу же оно приступило к рекрутированию стран бывшего коммунистического блока в Европейский Союз и НАТО. Страны, вступившие в НАТО, в число которых теперь входят Польша, Венгрия, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония, были вынуждены реконфигурировать свои вооруженные силы, часто за счет огромных кредитов. , чтобы стать совместимым с военной техникой НАТО.

Дивидендов мира не будет. Расширение НАТО быстро стало многомиллиардным золотым дном для корпораций, нажившихся на холодной войне. (Польша, например, только что согласилась потратить 6 миллиардов долларов на танки M1 Abrams и другую военную технику США.) Если Россия не согласится снова стать врагом, то Россия будет вынуждена стать врагом. И вот мы здесь. На пороге новой холодной войны, от которой выиграет только военная промышленность, в то время как, как писал У. Г. Оден, маленькие дети умирают на улицах.

Г. Оден, маленькие дети умирают на улицах.

Пожарные поливают из шланга горящее здание после ракетного обстрела Киева, Украина, 25 февраля 2022 г. Фото | AP

Последствия подталкивания НАТО к границам с Россией — теперь в Польше в 100 милях от российской границы — ракетная база НАТО — были хорошо известны политикам. Тем не менее, они сделали это в любом случае. В этом не было геополитического смысла. Но это имело коммерческий смысл. Война, в конце концов, бизнес, очень прибыльный. Вот почему мы провели два десятилетия в Афганистане, хотя после нескольких лет бесплодных боев почти все пришли к выводу, что мы попали в трясину, в которой нам никогда не победить.

В секретной дипломатической телеграмме, полученной и опубликованной WikiLeaks от 1 февраля 2008 г., написанной из Москвы и адресованной Объединенному комитету начальников штабов, Кооперативу НАТО-Европейский Союз, Совету национальной безопасности, Московскому политическому коллективу России, министру обороны, и госсекретарь, существовало однозначное понимание того, что расширение НАТО чревато возможным конфликтом с Россией, особенно из-за Украины.

«Россия не только воспринимает окружение [со стороны НАТО] и попытки подорвать влияние России в регионе, но также опасается непредсказуемых и неконтролируемых последствий, которые могут серьезно затронуть интересы безопасности России», — говорится в депеше.

Эксперты говорят нам, что Россия особенно обеспокоена тем, что сильные разногласия в Украине по поводу членства в НАТО, когда большая часть этнических русских выступает против членства, могут привести к серьезному расколу, повлекшему насилие или, в худшем случае, гражданскую войну. В этом случае России придется решить, стоит ли вмешиваться; решение, с которым Россия не хочет сталкиваться. . . . Дмитрий Тренин, заместитель директора Московского центра Карнеги, выразил обеспокоенность тем, что Украина в долгосрочной перспективе является наиболее потенциально дестабилизирующим фактором в американо-российских отношениях, учитывая уровень эмоций и невралгий, вызванных ее стремлением к членству в НАТО. . . Поскольку членство по-прежнему вызывало разногласия во внутренней политике Украины, оно создало возможность для вмешательства России.

Тренин выразил обеспокоенность тем, что элементы внутри российского истеблишмента будут поощряться к вмешательству, стимулируя открытое поощрение США оппозиционных политических сил и оставляя США и Россию в классической позе конфронтации.

Администрация Обамы, не желая дальнейшего обострения отношений с Россией, заблокировала продажу оружия Киеву. Но от этого акта благоразумия отказались администрации Трампа и Байдена. Оружие из США и Великобритании поступает в Украину, что является частью обещанной военной помощи в размере 1,5 миллиарда долларов. Оборудование включает в себя сотни современных джавелинов и противотанковых средств NLAW, несмотря на неоднократные протесты Москвы.

США и их союзники по НАТО не намерены вводить войска в Украину. Скорее, они наводнят страну оружием, что и было сделано в конфликте 2008 года между Россией и Грузией.

Конфликт в Украине перекликается с романом Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника предсказанной смерти». В романе рассказчик признает, что «никогда не было более предсказанной смерти», и все же никто не мог или не хотел ее остановить. Все мы, репортеры из Восточной Европы в 1989 году, знали о последствиях провокации России, и все же лишь немногие подняли голос, чтобы остановить это безумие. Методические шаги к войне обрели собственную жизнь, двигая нас, как лунатиков, к катастрофе.

Все мы, репортеры из Восточной Европы в 1989 году, знали о последствиях провокации России, и все же лишь немногие подняли голос, чтобы остановить это безумие. Методические шаги к войне обрели собственную жизнь, двигая нас, как лунатиков, к катастрофе.

После расширения НАТО на Восточную Европу администрация Клинтона пообещала Москве, что боевые подразделения НАТО не будут размещаться в Восточной Европе, что является определяющим пунктом Основополагающего акта о взаимоотношениях между Россией и НАТО 1997 года. Это обещание снова оказалось ложью. Затем в 2014 году США поддержали переворот против президента Украины Виктора Януковича, который стремился создать экономический союз с Россией, а не с Европейским Союзом. Конечно, после интеграции в Европейский Союз, как это происходит в остальной части Восточной Европы, следующим шагом будет интеграция в НАТО. Россия, напуганная переворотом, встревоженная попытками ЕС и НАТО, затем аннексировала Крым, в основном населенный русскоязычными. И смертельную спираль, которая привела нас к конфликту, который сейчас идет в Украине, стало не остановить.

И смертельную спираль, которая привела нас к конфликту, который сейчас идет в Украине, стало не остановить.

Государству войны нужны враги, чтобы поддерживать себя. Когда врага не найти, создается враг. Путин стал, по словам сенатора Ангуса Кинга, новым Гитлером, стремящимся захватить Украину и остальную часть Восточной Европы. Громкие призывы к войне, бесстыдно повторяемые прессой, оправдываются выведением конфликта из исторического контекста, превознесением себя как спасителей, а тех, кому мы противостоим, от Саддама Хусейна до Путина, — как нового нацистского лидера.

Я не знаю, чем это закончится. Мы должны помнить, как напомнил нам Путин, что Россия — ядерная держава. Мы должны помнить, что как только вы открываете ящик войны Пандоры, он высвобождает темные и смертоносные силы, которые никто не может контролировать. Я знаю это из личного опыта. Спичка зажжена. Трагедия в том, что никогда не было спора о том, как начнется пожар.

Ежемесячный обзор не обязательно придерживается всех мнений, изложенных в статьях, опубликованных на сайте MR Online. Наша цель — поделиться различными точками зрения левых, которые, по нашему мнению, наши читатели сочтут интересными или полезными. — Ред.

Наша цель — поделиться различными точками зрения левых, которые, по нашему мнению, наши читатели сочтут интересными или полезными. — Ред.

О Крисе Хеджесе

Крис Хеджес — журналист, лауреат Пулитцеровской премии, пятнадцать лет проработавший иностранным корреспондентом The New York Times , где он работал начальником ближневосточного бюро и начальником балканского бюро газеты. Ранее он работал за границей в The Dallas Morning News , The Christian Science Monitor и NPR . Он является ведущим номинированного на премию «Эмми» шоу RT America On Contact.Проект MUSE — Россия, Хроника трех путешествий после революции (рецензия)

- Возможны варианты покупки/аренды:

- Купить выпуск за 20 долларов США по JHUP

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

260 Рецензии Немецкие оккупационные власти «его очень полные досье на всех лиц, подозреваемых в симпатиях к республиканцам. ..» Фактически, к тому времени, когда немцы достигли Афин, Маниадакис бежал на Ближний Восток в качестве члена первого правительства в изгнании при венизелисте Цудеросе. Первый послеосвободительный советский посол прибыл в Афины не «в разгар» 19 декабря.44 восстания, но после того, как бои прекратились. Что еще более важно, основные интерпретации Шафера извлечены из двух ценных, но трудно сбалансированных исследований: ревизионистской критики политики Соединенных Штатов в Греции Лоуренсом Уиттнером и книги К. М. Вудхауса о гражданской войне в Греции, в которой военная роль США систематически преуменьшается. Теоретическая схема Шафера полезна: она хорошо работает применительно к участию Соединенных Штатов во Вьетнаме и, возможно, также и на Филиппинах. Но включение греческого случая умаляет усилия и поднимает больше вопросов, чем пытается ответить. Вместо того чтобы предоставить убедительный анализ политики США, он обнажает слабость академической теории, когда путает то, что сделало американское правительство, с тем, что, по мнению теоретика, правительство должно было сделать.

..» Фактически, к тому времени, когда немцы достигли Афин, Маниадакис бежал на Ближний Восток в качестве члена первого правительства в изгнании при венизелисте Цудеросе. Первый послеосвободительный советский посол прибыл в Афины не «в разгар» 19 декабря.44 восстания, но после того, как бои прекратились. Что еще более важно, основные интерпретации Шафера извлечены из двух ценных, но трудно сбалансированных исследований: ревизионистской критики политики Соединенных Штатов в Греции Лоуренсом Уиттнером и книги К. М. Вудхауса о гражданской войне в Греции, в которой военная роль США систематически преуменьшается. Теоретическая схема Шафера полезна: она хорошо работает применительно к участию Соединенных Штатов во Вьетнаме и, возможно, также и на Филиппинах. Но включение греческого случая умаляет усилия и поднимает больше вопросов, чем пытается ответить. Вместо того чтобы предоставить убедительный анализ политики США, он обнажает слабость академической теории, когда путает то, что сделало американское правительство, с тем, что, по мнению теоретика, правительство должно было сделать. Джон О. Ятридес Университет Южного Коннектикута Никос Казандзакис, Россия, Хроника трех путешествий после революции. Перевод Майкла Антонакеса и Танасиса Маскалериса. Предисловие Феофаниса Г. Ставроу. Беркли, Калифорния: Creative Arts Book Company. 1989. Стр. 271. 18,95 долл. США. Со всеми изменениями, происходящими сегодня в Советском Союзе, вряд ли книга, написанная в конце 1920-х годов, многому нас научит о реальности коммунистической России. Тем не менее своеобразный рассказ о путешествиях Казандзакиса должен представлять интерес как для широкой публики, интересующейся советскими делами, так и для специалистов по греческой интеллектуальной истории. Широкая публика будет заинтригована очень еретическим для того времени представлением Казандзакиса о том, что русская революция была не разрывом с Западом, а, наоборот, воплощением западных тенденций к рационализму, индустриализму и централизованному государственному контролю. Он считал, что советским идеалом была полная американизация, другими словами, развитие материалистической цивилизации, в которой главным является производительность.

Джон О. Ятридес Университет Южного Коннектикута Никос Казандзакис, Россия, Хроника трех путешествий после революции. Перевод Майкла Антонакеса и Танасиса Маскалериса. Предисловие Феофаниса Г. Ставроу. Беркли, Калифорния: Creative Arts Book Company. 1989. Стр. 271. 18,95 долл. США. Со всеми изменениями, происходящими сегодня в Советском Союзе, вряд ли книга, написанная в конце 1920-х годов, многому нас научит о реальности коммунистической России. Тем не менее своеобразный рассказ о путешествиях Казандзакиса должен представлять интерес как для широкой публики, интересующейся советскими делами, так и для специалистов по греческой интеллектуальной истории. Широкая публика будет заинтригована очень еретическим для того времени представлением Казандзакиса о том, что русская революция была не разрывом с Западом, а, наоборот, воплощением западных тенденций к рационализму, индустриализму и централизованному государственному контролю. Он считал, что советским идеалом была полная американизация, другими словами, развитие материалистической цивилизации, в которой главным является производительность. Специалистов по греческой интеллектуальной истории может заинтересовать тот факт, что Казандзакис был первым греческим литератором, непосредственно испытавшим советский эксперимент. На грандиозном праздновании десятой годовщины Революции в 1927 лет он был единственным приглашенным греком. Он путешествовал по Советскому Союзу вдоль и поперек, прожив там три продолжительных периода, в общей сложности почти два года, и писал газетные отчеты, которые он позже переработал в «Обзорах 261», чтобы сформировать книгу путешествий Ti είδα στη Î ¡Î¿Ï…σία (1928). Кроме того, тот же опыт он использовал для создания художественной трактовки советской действительности в романе «Тода раба» (1929). Впечатления Казандзакиса горячо обсуждались как про-, так и антисоветскими элементами в самой Греции: самопровозглашенная идеалистическая фракция обвиняла его в материализме, а марксисты обвиняли его в идеализме. По правде говоря, он действительно попал между двумя стульями, разозлив всех, поскольку отказался относиться к русскому эксперименту как к черному или белому.

Специалистов по греческой интеллектуальной истории может заинтересовать тот факт, что Казандзакис был первым греческим литератором, непосредственно испытавшим советский эксперимент. На грандиозном праздновании десятой годовщины Революции в 1927 лет он был единственным приглашенным греком. Он путешествовал по Советскому Союзу вдоль и поперек, прожив там три продолжительных периода, в общей сложности почти два года, и писал газетные отчеты, которые он позже переработал в «Обзорах 261», чтобы сформировать книгу путешествий Ti είδα στη Î ¡Î¿Ï…σία (1928). Кроме того, тот же опыт он использовал для создания художественной трактовки советской действительности в романе «Тода раба» (1929). Впечатления Казандзакиса горячо обсуждались как про-, так и антисоветскими элементами в самой Греции: самопровозглашенная идеалистическая фракция обвиняла его в материализме, а марксисты обвиняли его в идеализме. По правде говоря, он действительно попал между двумя стульями, разозлив всех, поскольку отказался относиться к русскому эксперименту как к черному или белому. Хотя он ушел в основном разочарованным, потому что советский материализм ужасал его, он отказался стать противником Советского Союза по той простой причине, что считал альтернативную западноевропейскую цивилизацию столь же упадочной. Поэтому он разработал доктрину, которую поняли очень немногие греки, — «метакоммунизм», надежду на то, что чрезмерный материализм в России разовьется за его пределы в возрожденную духовность. Но Россия — это гораздо больше, чем эссе по политической теории. Казандзакис при жизни пользовался наибольшим уважением как писатель-путешественник, и эта книга в полной мере демонстрирует его обычную для этого жанра энергию, любознательность и проницательность. Кажется, он ходил повсюду, опрашивал самых разных людей. У нас есть главы о рабочих, крестьянах, солдатах, юристах, школьных учителях, женщинах, художниках, журналистах, евреях, христианах и других меньшинствах. Он исследует советское правосудие, образование, брак, пропаганду, литературу, театр, а также конфликт между Сталиным и Троцким и наследие Ленина.

Хотя он ушел в основном разочарованным, потому что советский материализм ужасал его, он отказался стать противником Советского Союза по той простой причине, что считал альтернативную западноевропейскую цивилизацию столь же упадочной. Поэтому он разработал доктрину, которую поняли очень немногие греки, — «метакоммунизм», надежду на то, что чрезмерный материализм в России разовьется за его пределы в возрожденную духовность. Но Россия — это гораздо больше, чем эссе по политической теории. Казандзакис при жизни пользовался наибольшим уважением как писатель-путешественник, и эта книга в полной мере демонстрирует его обычную для этого жанра энергию, любознательность и проницательность. Кажется, он ходил повсюду, опрашивал самых разных людей. У нас есть главы о рабочих, крестьянах, солдатах, юристах, школьных учителях, женщинах, художниках, журналистах, евреях, христианах и других меньшинствах. Он исследует советское правосудие, образование, брак, пропаганду, литературу, театр, а также конфликт между Сталиным и Троцким и наследие Ленина.