В поисках славян: кем были анты, склавины и венеды

Читати українською

Ранняя история славянских племен на территории Украины

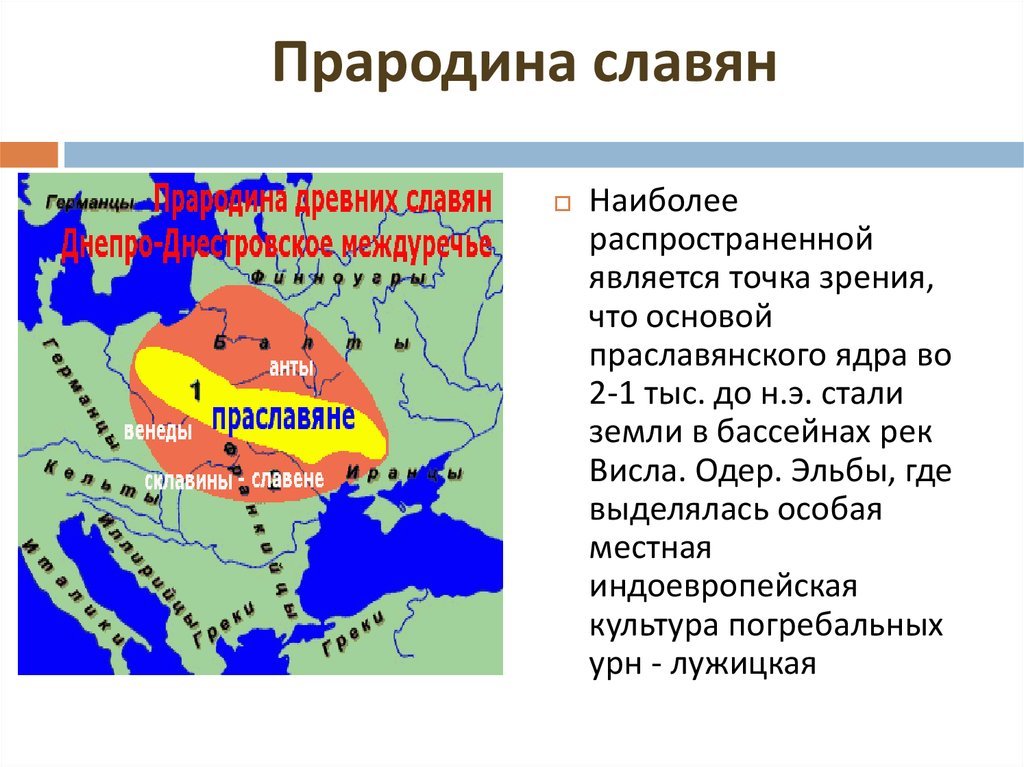

Несмотря на то, что о Киевской Руси нам известно немало, более ранняя история славян окутана очень густым туманом. Мы до сих пор не знаем, откуда пошли славяне, и можем только оперировать версиями.

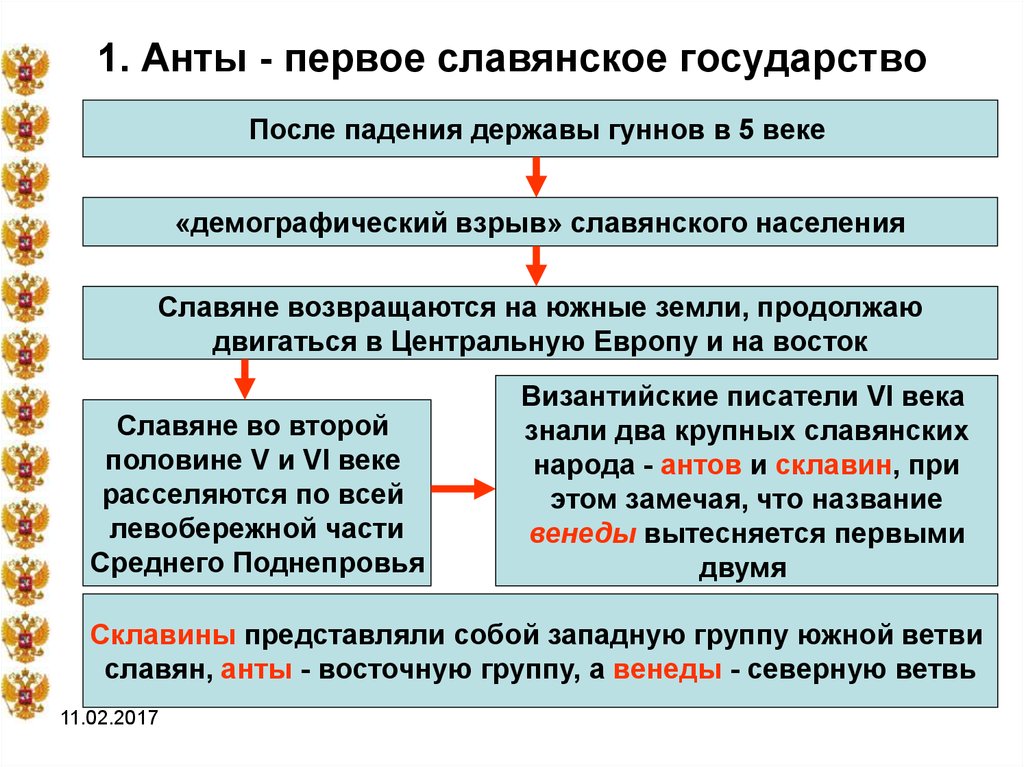

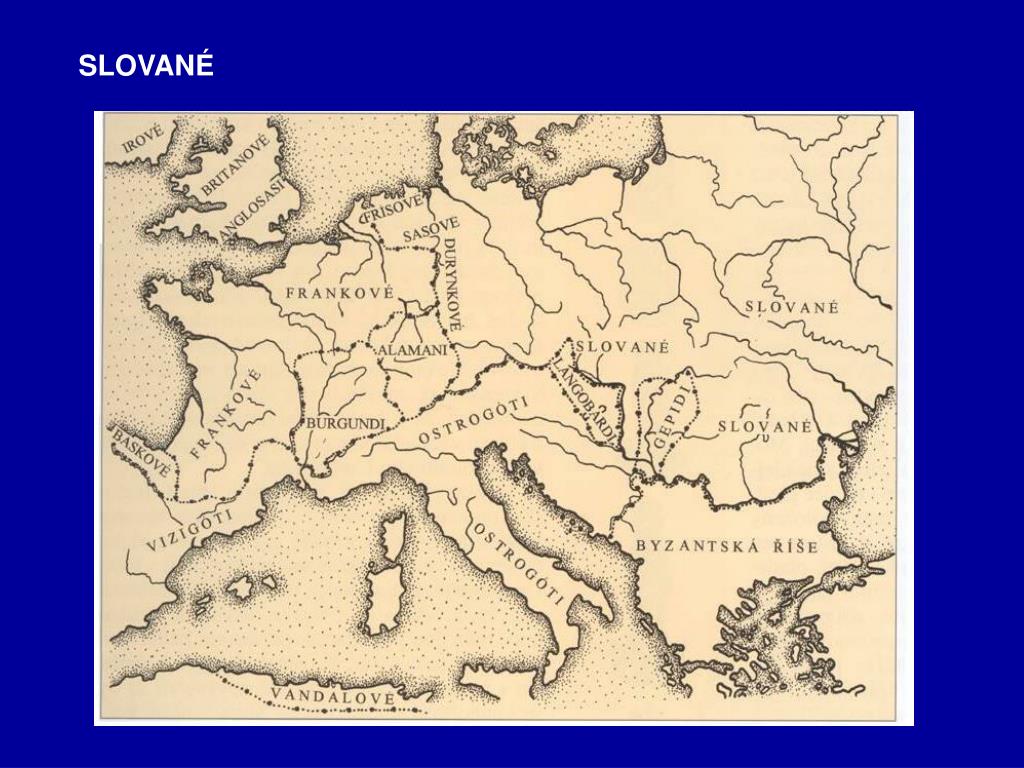

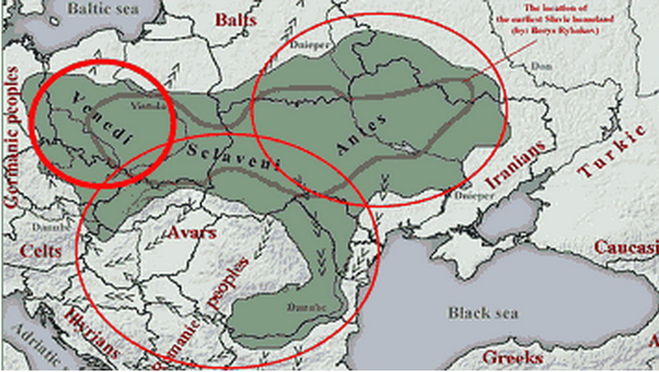

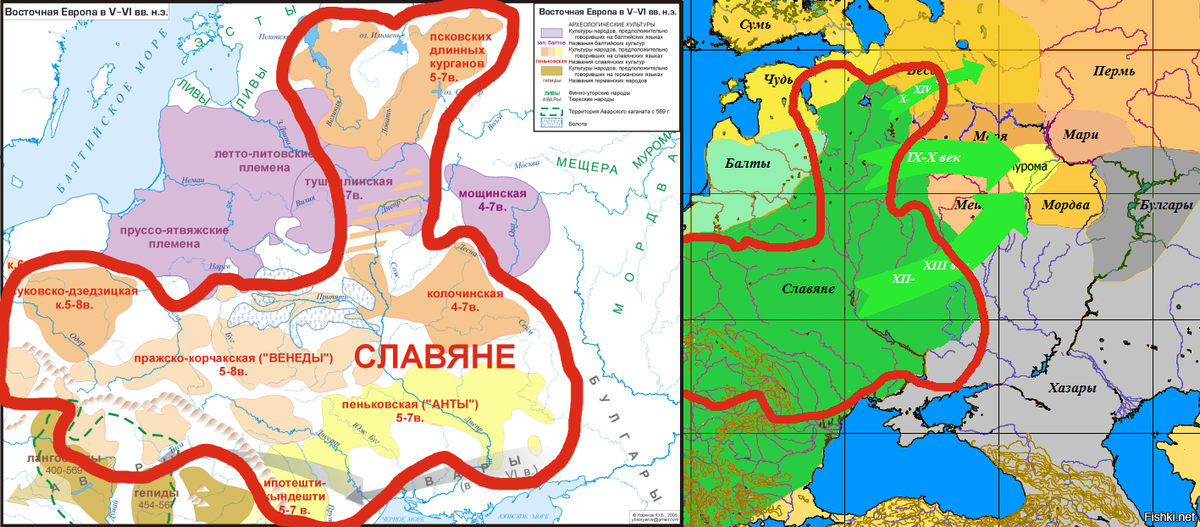

Одной из основных версий является наше происхождение от племен антов, склавинов и венедов. Впрочем, мнения историков относительно того, кто такие анти, склавины и венеды, и как эти племены или союзы племен соотносятся между собой, сильно расходятся. Попробуем в общих чертах понять, что к чему.

Земля Ванов

Название «венеды» или «венеты» вероятно взято из скандинавских мифов. Викинги верили, что на юго-востоке, как раз в месте проживания славян, находится страна мифических ванов, с которыми неоднократно воевали асы – скандинавские боги.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!

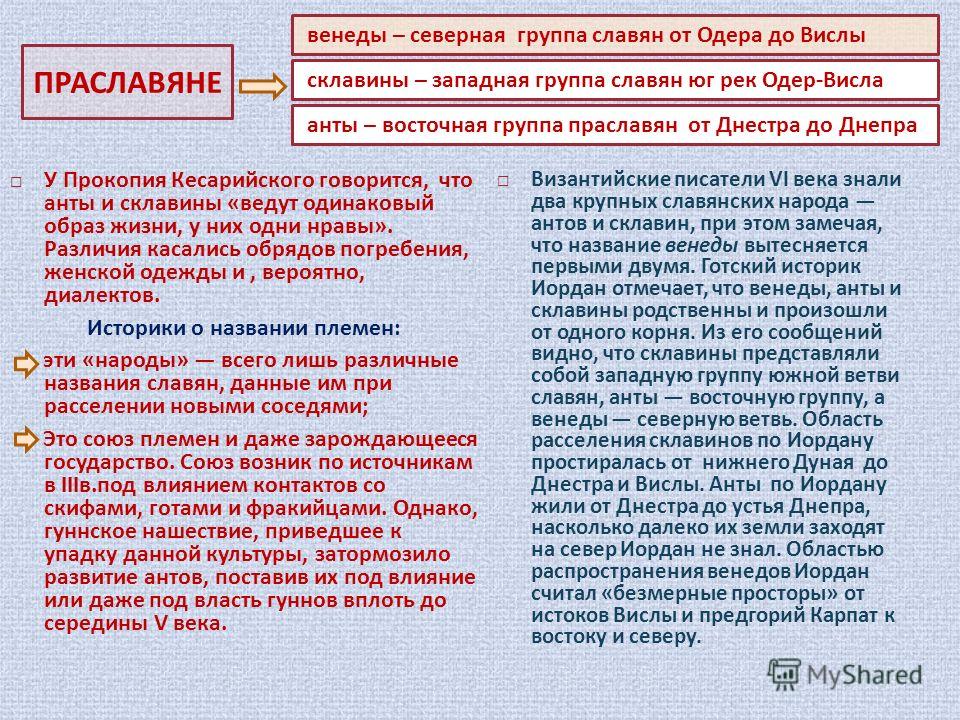

ПодписатьсяГотский историк Иордан в своих записях использовал именно термин «венеты». Он утверждал, что между собой венеты делятся на две больших группы. Склавины живут западнее, а анты – восточнее. При этом северную ветвь этого народа Иордан продолжает именовать венетами.

Византийский историк Прокопий Кесарийский в своей «Войне с готами» никаких венедов не упоминает, зато описывает быт антов и склавинов, которых он, хоть и разделяет, но все-таки считает племенами родственными:

«У тех и других и единый язык, совершенно варварский. Да и внешностью они друг от друга ничем не отличаются, ибо все и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые. Образ жизни [их] грубый и неприхотливый, как и у массагетов, и, как и те, они постоянно покрыты грязью, — впрочем, они менее всего коварны и злокозненны, но и в простоте [своей] они сохраняют гуннский нрав.

Вполне возможно, что на территории современной Украины действительно проживало некое племя, которое скандинавы когда-то называли ванами, а византийцы – венедами. В процессе разложения первобытного общества, они разделились на три большие группы, но остались достаточно сильно похожи друг на друга.

Римские источники

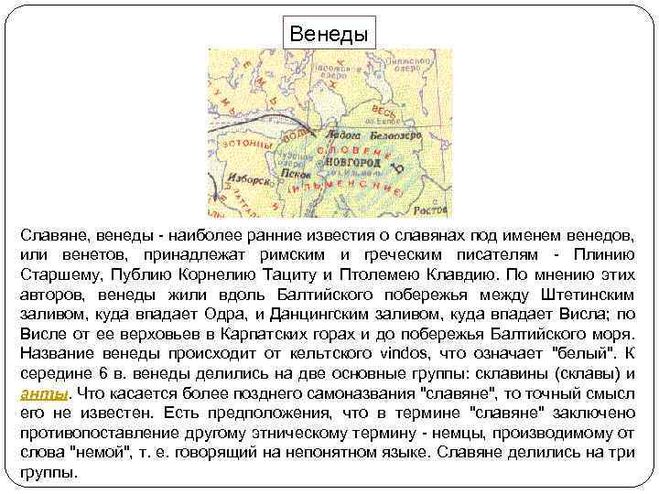

Первое упоминание венедов под именем энетов, вероятно содержится еще у Геродота в V веке до н.э. Позже о них упоминали Плиний Старший и Публий Корнелий Тацит.

Римские историки любили все каталогизировать. Например, само слово germani, которым они обозначили ряд племен Центральной Европы, фактически, означает «другие», то есть «не кельты». Таким нехитрым образом, через отрицание, римляне дали самоназвание целой группе народов – германцам.

Нечто похожее вышло и с венедами. Тацит долго не мог понять, к какой группе племен их приписать. С одной стороны, они жили бок о бок с сарматами, но сильно от них отличались, так как не были кочевниками, пользовались щитами и «охотно ходили пешком». Но и к германцам Тацит их причислить не мог. Так венеды в описаниях римского историка и остались чем-то загадочным.

Тацит долго не мог понять, к какой группе племен их приписать. С одной стороны, они жили бок о бок с сарматами, но сильно от них отличались, так как не были кочевниками, пользовались щитами и «охотно ходили пешком». Но и к германцам Тацит их причислить не мог. Так венеды в описаниях римского историка и остались чем-то загадочным.

Славяне или нет?

Являлись ли венеды, склавины и анты славянами? Сложно сказать. Но многие историки сходятся на том, что, да, являлись. Хотя прямых доказательств тому нет, только косвенные. Например, в финском языке славяне до сих пор именуются «Venäläinen», похожие слова есть в эстонском и карельском.

Есть так же версия, что более позднее славянское племя вятичей на самом деле именовалось вентичами, то есть слегка видоизмененными венетами.

А, например, англосаксонский писатель Алкуин, который жил во времена Карла Великого, писал буквально следующее в 790 году:

«Но в прошедшем году король с войском устремился на славян (Sclavos), которых мы называем вионудами (Vionudos)».

Загадки происхождения

Впрочем, даже если принять на веру то, что венеды (а вместе с ними и родственные склавины и анты) – это и есть предки славян, то все равно мы будем вынуждены признать, что ничего не знаем об их происхождении.

Какие более ранние народу участвовали в их этногенезе? Течет ли в нас скифская и сарматская кровь? В таком случае наши предки когда-то пришли сюда из Ирана, и мы можем считать себя дальними родственниками персов.

Или, наоборот, в создании славян поучаствовали германцы и кельты? Тогда неудивительно, что дотошный Тацит никак не мог определиться, к какому другому народу венетов приписать. Кроме того, не надо забывать, что в этногенезе славян скорее всего поучаствовали авары, которые появились на территории современной Украины в VI веке.

Ответов на все эти вопросы пока нет. Впрочем, не стоит отчаиваться. Историческая наука уже разгадала немало загадок, справится и с этими. Просто всему свое время.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!

ПодписатьсяПопулярные новости

История медикини с фронта так поразила Олю Полякову, что она не выдержала

Пока украинцы прятались в подвалах, русские палачи «жили на широкую ногу» в их домах

Систему образования хотят кардинально изменить: дети теперь будут учиться подольше

«Киевстар» подарил украинцам эконом-тариф, несмотря на жалобы: многим пригодится

Экс-продюсер Ани Лорак нашелся после обвинения в выезде в россию: оказался в оккупации

Землю накроет мощная магнитная буря в апреле: даты и правила, чтобы облегчить самочувствие

Украинцам объяснили, почему даже не стоит идти в суд обжаловать повестку: за «игнор» в тюрьму

Рэпер Jah Khalib, сидевший под ракетами в Киеве, теперь признается в «любви к народам России»

На этот раз не гречка: украинцев предупредили о наибольшем за последние 20 лет дефиците риса

ПриватБанк выплатит украинцам до 30 тысяч гривен: кто сможет получить и на каких условиях

Люди с голубыми глазами — родственники: исследование показывает, что ваша семья может быть больше, чем кажется

«Люди добрые, уезжайте.

..»: таролог и победительница «Битвы экстрасенсов» встревожила украинцев

..»: таролог и победительница «Битвы экстрасенсов» встревожила украинцевУкраинским водителям начали выписывать штрафы в 40 тысяч гривен: все дело в «механике»

«И 6 грн, и 8 грн за киловатт»: украинцам показали новые тарифы на свет

Мужем неадекватной водительницы, которая обматерила патрульных в Харькове, оказался депутат от «Слуги народа»

ПФУ насчитывает надбавки не в полном объеме: в чем причина и кому не повезет

Какой будет погода в Украине в мае 2023? Синоптики дали прогноз, который расстроит тучами

Когда украинцам придется отдавать 53 или 66 гривен за доллар: эксперт спрогнозировал дикий рост курса

Читать дальшеСлавяне, склавины, сакалибы и сколоты

О терминах «склавин» и «сакалиба»

Еще одной непреложной истиной считается, что слова «склавин» и «сакалиба» значат то же самое, что и «славянин». Первое из них – «склавин» – широко применялось в Европе в Раннем Средневековье, в поздней латыни sklavus – «раб», в современном немецком языке оно сохранилось доныне в форме «склав» – «раб». В свое время расистски настроенные германские историки истолковали этот факт в том смысле, что еще древние германцы смотрели на славян как на народ, годный только в качестве рабов для высшей германской расы. Самое забавное, что никакого другого вразумительного объяснения никто из них не дал. В самом деле: почему и по‑латыни, и по‑немецки слова «раб» и «славянин» звучат одинаково?

В свое время расистски настроенные германские историки истолковали этот факт в том смысле, что еще древние германцы смотрели на славян как на народ, годный только в качестве рабов для высшей германской расы. Самое забавное, что никакого другого вразумительного объяснения никто из них не дал. В самом деле: почему и по‑латыни, и по‑немецки слова «раб» и «славянин» звучат одинаково?

Единственный камень преткновения в идентификации понятий «славянин» и «склавин» – звук к, совершенно против всяких законов лингвистики затесавшийся в слове «склавин» между сил. Самое первое упоминание славян в форме «склавинос» относится к 525 г. Кроме того, слово встречалось в форме «склавин», «склавен», «склав», «склавус». В арабском языке раннего средневековья употребляли другое слово, где согласный звук к «переехал» во второй слог: «сакалиб», «сакалиба».

Версии, при помощи которых пытались объяснить такие формы написания, смотрите у В.П. Кобычева.

Стоит обратить внимание, что «склавин» и «сакалиб» звучат не очень похоже друг на друга. Для того, чтобы считать эти слова родственными, не обойтись без предположений о перестановке и выпадении звуков, о переходе звука в – в б и звука и – в а. Оба слова явно неславянские по происхождению, значит, если считать их самоназванием славян, то они – заимствованные, как справедливо указывает В.П. Кобычев. Но на каком основании утверждается, что эти термины – суть самоназвание славян, что античные и арабские авторы от самих славян услышали их. Известно много случаев, когда окружающие народы называли соседний народ именем, которым он сам не пользовался. Похоже, исследователей просто завораживает определенное сходство слов «склавин» и «сакалаб» со словом «славянин».

Для того, чтобы считать эти слова родственными, не обойтись без предположений о перестановке и выпадении звуков, о переходе звука в – в б и звука и – в а. Оба слова явно неславянские по происхождению, значит, если считать их самоназванием славян, то они – заимствованные, как справедливо указывает В.П. Кобычев. Но на каком основании утверждается, что эти термины – суть самоназвание славян, что античные и арабские авторы от самих славян услышали их. Известно много случаев, когда окружающие народы называли соседний народ именем, которым он сам не пользовался. Похоже, исследователей просто завораживает определенное сходство слов «склавин» и «сакалаб» со словом «славянин».

В 30‑х гг. академик Н.Я. Марр высказывал мнение, что «племенное название «славянин» и «склав» происходят от древнего имени скифов – «сколоты». Эта версия была популярна в советской науке до начала 50‑х гг., когда учение Н.Я. Марра о языке было отвергнуто советской лингвистикой». При этом Марра отвергли всего целиком, хотя по частным вопросам у него встречаются остроумные догадки.

Сразу определюсь: Н.Я. Марр был неправ, возводя этимологию слова «славянин» – к «сколот». Но происхождение слов «склавин» и «сакалиба» со словом «сколот» – связано. Ошибка исследователей, еще раз подчеркну, в том, что слово «славяне» считалось тождественным словам «склавины» и «сакалибы» с учетом иноязычных искажений. Это совершенно неверно.

Термин «сколоты» выше истолкован как «белые поляне» – корни «сак» (поле/степь) и «лот» (белый/светлый). Сравним его для начала со словом «сакалаба»/«сакалиба». Здесь сходство улавливается проще всего – в «сакалаба» просматриваются искаженные на арабской почве те же самые корни: «сака» – «либа»/«лаба». Но «сколоты» – название очень древнее, восходящее еще к дославянскому времени. Народы Востока, видимо, с древних времен называли так население Восточной Европы. В Средней Азии еще в ХIХ в. российского монарха называли «белый царь».

В таком случае под термином «сакалаб»/«сакалиба» скрывается значение «обитатель Восточной Европы, проживающий севернее Кавказских гор и Черного моря, до тех пределов к северу, о которых известно». «Сакалаб»/«сакалиба» могло означать восточного славянина, но также могло означать алана, гунна, гота, даже мадьяра. В.В. Мавродин цитирует ибн Фадлана: «Булгар – город славян, болгарский хан – царь славян». Он в недоумении, ведь мы прекрасно знаем, что волжские булгары – тюрки. На самом деле здесь неверный перевод одного слова. Надо читать: «Булгар – город сакалиба, болгарский хан – царь сакалиба». То есть булгары здесь названы восточноевропейцами, что, в общем, верно, за исключением того, что булгарский хан – царь не всех сакалиба.

«Сакалаб»/«сакалиба» могло означать восточного славянина, но также могло означать алана, гунна, гота, даже мадьяра. В.В. Мавродин цитирует ибн Фадлана: «Булгар – город славян, болгарский хан – царь славян». Он в недоумении, ведь мы прекрасно знаем, что волжские булгары – тюрки. На самом деле здесь неверный перевод одного слова. Надо читать: «Булгар – город сакалиба, болгарский хан – царь сакалиба». То есть булгары здесь названы восточноевропейцами, что, в общем, верно, за исключением того, что булгарский хан – царь не всех сакалиба.

В средневековых Иране и Турции вполне могли написать: «Лондон – город франков, английский король – правитель франкский». В настоящее время «страну сакалиба» называют «Россия». И по значению корней, и по локализации места «Россия» – калька с «страна сакалиба». Поэтому все сообщения восточных авторов о делах в Восточной Европе надо пересмотреть. Если там присутствует термин «сакалиба»/«сакалаба», следует определить, кого имеет в виду автор источника, а не записывать всех «сакалиба» чохом в славяне. Например, известно, что в процессе образования Арабского халифата арабские войска на «Славянской реке» взяли в плен 20 тыс. «славян», причем под «Славянской рекой» предполагается Дон. Река, пожалуй, что и Дон, но арабские пленники, несомненно, были аланами, булгарами, уграми, может быть, готами. Восточно‑европейцы впоследствии достигали больших чинов в халифате, как, например, Сареб‑ал‑Сакалаба, Абдалла бен Габиба ал‑Сакалаби.

Например, известно, что в процессе образования Арабского халифата арабские войска на «Славянской реке» взяли в плен 20 тыс. «славян», причем под «Славянской рекой» предполагается Дон. Река, пожалуй, что и Дон, но арабские пленники, несомненно, были аланами, булгарами, уграми, может быть, готами. Восточно‑европейцы впоследствии достигали больших чинов в халифате, как, например, Сареб‑ал‑Сакалаба, Абдалла бен Габиба ал‑Сакалаби.

Полем деятельности различных сакалибов был весь бассейн Средиземного моря: Италия, Северная Африка, Испания. Всех их принято считать славянами, что также ошибочно. В недавно вышедшей монографии весьма убедительно доказывается, что термин «сакалиба» в странах Востока не всегда означал этническую принадлежность. В разные века, в разных странах он имел различное значение. Переход значений слов – явление нередкое. Например, на Псковщине слово «литвин» означает «хулиган», «разбойник», а слова «швейцар», «швейцарец» тоже не всегда означают национальность.

Теперь обратимся к термину «склавин»/«склавен», который применялся уже в Европе. С учетом разбора предыдущего слова его можно разложить на три корня: «сак» – из которого выпал краткий звук а, из‑за чего он превратился в малопонятное ск, по поводу которого сломали немало перьев лингвисты и историки, корень «лат» с выпавшим т, вместе с которым получается уже знакомый ранее этноним «сакалот», корень «вен»/«вин», присутствующий в названиях многих народов, от Индостана – до полуострова Бретань. Термин «склавин» скорее всего сарматский по происхождению, сами сарматы, по‑видимому, говорили «сакалотвены», то есть здесь «сколоты» слиты с «венетами» в одно слово, не все звуки которого ясно улавливали носители греческого и латинского языков.

С учетом разбора предыдущего слова его можно разложить на три корня: «сак» – из которого выпал краткий звук а, из‑за чего он превратился в малопонятное ск, по поводу которого сломали немало перьев лингвисты и историки, корень «лат» с выпавшим т, вместе с которым получается уже знакомый ранее этноним «сакалот», корень «вен»/«вин», присутствующий в названиях многих народов, от Индостана – до полуострова Бретань. Термин «склавин» скорее всего сарматский по происхождению, сами сарматы, по‑видимому, говорили «сакалотвены», то есть здесь «сколоты» слиты с «венетами» в одно слово, не все звуки которого ясно улавливали носители греческого и латинского языков.

Этимология термина «сколот», а точнее «саколот», подробно разбиралась ранее, теперь остановлюсь еще раз на корне «вен»/«вин» (термин «венеты» – бином, о нем позднее).

Значение корня «вен»/«вин» определено уже давно и совершенно правильно, а вот смысл, который он несет в этнонимах, определен неправильно, что породило путаницу у многих исследователей.

В начале данной работы мною помещен популярный очерк о бытовании терминов, связанных с названиями цветов, в языках первобытных народов, поэтому повторяться не буду. Поскольку слова, сходные по звучанию и происхождению, с корнем «вен»/«вин» во многих индоевропейских языках имеют смысловые связи со словом «вода», то был сделан вывод, что этнонимы с таким корнем означают «житель влажной страны». Но насколько такая версия соответствует законам образования этнонимов? Люди всегда, если была возможность, старались селиться у воды, но этнонимов типа «водичи» или «реченцы» неизвестно, что неудивительно, так как этноним образуется для того, чтобы отличить свой коллектив от других. Могут быть «болотичи», «озериты», «поморяне», если в их земле много болот, озер или они обитают у морского побережья, но какую этнонимическую нагрузку может нести информация о том, что то или иное племя (народ) живет у воды?

Логично предположить, что в своем старшем значении корень «вен»/«вин» был связан с понятием «белый»/«светлый», а в процессе функционирования некоторых индоевропейских языков в них он приобрел значение «цвета воды», «водянистый». От этого корня произошли бытующие ныне интернациональные термины «вена» и «венозный», «виньетка», а также название планеты – Венера. В языке кимвров уже в историческое время gwini означало «белый», «сходный с цветом воды», да и немецкое Winter – «зима» – скорее происходит не от «мокрое время года», как указывает В.П. Кобычев, а от «белое время года», также немецкое Wind – «ветер» имеет одно смысловое поле со значением «светлый». Видимо, отсюда северогерманское имя Гвин – мужской аналог имени Света. А.Г.Кузьмин предлагает в этот же ряд ирландское find – «белый», «светлый». Также скорее к понятию «светлый», нежели к понятию «мокрый» следует отнести готское Vinia – «луг». Очевидно, в кельтских и италийских начальный звук корня произноситься как ф, отсюда уже рассмотренные ранее интернациональные термины «финал» и «финиш».

От этого корня произошли бытующие ныне интернациональные термины «вена» и «венозный», «виньетка», а также название планеты – Венера. В языке кимвров уже в историческое время gwini означало «белый», «сходный с цветом воды», да и немецкое Winter – «зима» – скорее происходит не от «мокрое время года», как указывает В.П. Кобычев, а от «белое время года», также немецкое Wind – «ветер» имеет одно смысловое поле со значением «светлый». Видимо, отсюда северогерманское имя Гвин – мужской аналог имени Света. А.Г.Кузьмин предлагает в этот же ряд ирландское find – «белый», «светлый». Также скорее к понятию «светлый», нежели к понятию «мокрый» следует отнести готское Vinia – «луг». Очевидно, в кельтских и италийских начальный звук корня произноситься как ф, отсюда уже рассмотренные ранее интернациональные термины «финал» и «финиш».

В балтских языках, по крайней мере в литовском языке, начальный звук произносился как г. Если исходить из этого, легко решается загадка этимологии слова «янтарь». По‑литовски он – «гинтарас». Нелепо звучит гипотеза, что восточные балты могли заимствовать это слово у славян. Исследования праславянского языка однозначно показывают – праславяне никогда не жили у моря, а балты жили у моря с древнейших времен, собирали янтарь, которым снабжали всю Европу. Балтское (или литовское) гин – аналог иноязычных фин и вин. Попытки этимологизации слова «янтарь» – яркий пример того, как языковедам не хватает знаний по истории для поисков истины в своей сфере науки.

По‑литовски он – «гинтарас». Нелепо звучит гипотеза, что восточные балты могли заимствовать это слово у славян. Исследования праславянского языка однозначно показывают – праславяне никогда не жили у моря, а балты жили у моря с древнейших времен, собирали янтарь, которым снабжали всю Европу. Балтское (или литовское) гин – аналог иноязычных фин и вин. Попытки этимологизации слова «янтарь» – яркий пример того, как языковедам не хватает знаний по истории для поисков истины в своей сфере науки.

Но вернемся к слову «склавины», в котором обнаружены три корня: «сак» – «степь»/«поле», «лат» – «белый», «вин» – «светлый». Создатели такого сложного слова, видимо, уже не знали, что у них получилась тавтология, слово «сакалот» они воспринимали как цельное, как этноним, к которому они прибавили корень «вин». Такие случаи бывают. В качестве примера возьмем слово «Белоруссия». Это бином, причем второй корень «рус» стал восприниматься только как этноним, но память о том, что здесь «страна белых» осталась, в результате – такое странное сочетание, которое, однако, без лингвистического анализа странным не кажется.

Исходя из вышесказанного, трудно предположить, что термин «склавины» создали постантичные грамотеи, исказившие непонятным образом слово «славяне». Склавинами называли в VI в. население Паннонии, а оно было очень смешанным, с доминированием славян. Соседи имели потребность в едином названии для всей этой интернациональной массы, так как в это время славяне перешли к активным военно‑грабительским действиям, прежде всего против Византии. Политического единства славяне не имели, термин «славянин» не стал еще их устойчивым наименованием. Термин же «сколоты» могли занести в Паннонию либо сарматы, либо разноплеменная гуннская общность. К нему присоединили корень «вин» – возможно, это сделали славяне, и термин стал обозначением степного населения Среднего Подунавья. Как в Восточной Европе за термином «сакалиб» мог скрываться и славянин, так же точно за термином «склавин» мог тоже скрываться славянин. Но не обязательно.

Это мог быть также сармат, гунн, германец. Паннония никогда не была чисто славянской территорией, когда в конце IX в. мадьяры обрели родину, они застали в Паннонии также немцев‑гепидов. Степную часть своей страны венгры и сейчас называют Алфельд. Очевидно, название осталось от гепидов («ал» – «фельд»), корень «фелд» имеет параллели в других германских языках, например, африканские буры свою степь называют вельд. Значение корня ал известно. Следовательно, «Алфельд» переводится – «Белая (светлая) степь». Опять получилось название, неоднократно здесь упоминаемое, – германская калька для «саколот», «склавин», что косвенно подтверждает правильность этимологии слова «склавины».

мадьяры обрели родину, они застали в Паннонии также немцев‑гепидов. Степную часть своей страны венгры и сейчас называют Алфельд. Очевидно, название осталось от гепидов («ал» – «фельд»), корень «фелд» имеет параллели в других германских языках, например, африканские буры свою степь называют вельд. Значение корня ал известно. Следовательно, «Алфельд» переводится – «Белая (светлая) степь». Опять получилось название, неоднократно здесь упоминаемое, – германская калька для «саколот», «склавин», что косвенно подтверждает правильность этимологии слова «склавины».

Выскажу предположение – почему в поздней латыни и в немецком языке «склав» означало «раб». В V в. распалась империя гуннов, центр которой был в Паннонии. Исторический опыт показывает, что распад крупных империй, как правило, сопровождается длительными междоусобными войнами, пока не наступит новое равновесие и ситуация не стабилизируется. Распад гуннской державы в этом смысле исключением не был. Многочисленные войны в те времена всегда сопровождались захватом большого количества пленных, которых превращали в рабов. Большинство пленников‑рабов, очевидно, продавались за пределы бывшей гуннской державы, в том числе на Запад. В таком случае Паннония – этот степной клин в сердце Западной Европы – должна была стать перевалочным пунктом торговли рабами на Запад, через налаженные торговые пути.

Большинство пленников‑рабов, очевидно, продавались за пределы бывшей гуннской державы, в том числе на Запад. В таком случае Паннония – этот степной клин в сердце Западной Европы – должна была стать перевалочным пунктом торговли рабами на Запад, через налаженные торговые пути.

Славяне в VI в. совершали набеги на Византию, при этом тоже приводили рабов на продажу. Таким образом, многие западноевропейские народы солидный процент рабов в течение длительного времени получали из «страны склавинов», на бытовом уровне таких рабов называли «склав(и)», хотя по происхождению они были из десятков различных этносов. Подобные явления существуют и в наше время. Так, на Западе существует понятие «русская мафия», хотя русских в ней немного. Нетрудно представить себе, что при определенных условиях случится так, что слово «рашен» заменит слово «мафиози». Нечто подобное произошло на Псковщине со словом «литвин».

Подчеркну еще раз: в XIX в. историки совершили крупную ошибку, решив, что «склавин» и «сакалаб» означают славян. Поэтому они механически записывали в славянскую историю все, что под этими терминами сообщалось в дошедших документах. На самом деле под этими названиями скрывались представители разных этносов, иногда в том числе и славяне. Я отдаю себе отчет: признать ошибкой то, что считалось непреложной истиной полтора столетия, для многих будет тяжело и даже невозможно. Версии со стажем имеют тенденцию становиться прочнее камня. Но только убрав эти каменные завалы, можно идти вперед.

Поэтому они механически записывали в славянскую историю все, что под этими терминами сообщалось в дошедших документах. На самом деле под этими названиями скрывались представители разных этносов, иногда в том числе и славяне. Я отдаю себе отчет: признать ошибкой то, что считалось непреложной истиной полтора столетия, для многих будет тяжело и даже невозможно. Версии со стажем имеют тенденцию становиться прочнее камня. Но только убрав эти каменные завалы, можно идти вперед.

Индоевропейцы из небольшого народа выросли до языковой общности громадных размеров; в ходе расселения по Евразии одни и те же племенные названия «уносились» переселенцами весьма далеко от родных мест, изменялись в произношении, искажались. Из этого следуют два вывода. Первый: нет ничего удивительного, если похожие названия окажутся у совсем непохожих друг на друга этносов (готы, еты, юты, хаты, геты, хетты, массагеты, тиссагеты, авхаты и др.). Второй: похожие названия у этносов, живущих на приличных расстояниях друг от друга, вовсе не означают, что между этими этносами существует близкое родство. Этот вывод относится и к этносам, имеющим в названии корень «вен»/«вин». То, что во многих местах Европы был известен этноним, похожий на «венеты», одних исследователей повергает в недоумение, другие пытаются построить концепцию переселения одного народа в самые разные места и стороны.

Этот вывод относится и к этносам, имеющим в названии корень «вен»/«вин». То, что во многих местах Европы был известен этноним, похожий на «венеты», одних исследователей повергает в недоумение, другие пытаются построить концепцию переселения одного народа в самые разные места и стороны.

Получается невероятная путаница, к тому же подобные версии основаны на таком количестве допущений и на таком полном отсутствии хотя бы косвенных доказательств, что вместо науки получается вера. Но почему одни венеты (или народ с похожим названием) не могут быть кельтами, другие иллирийцами, третьи фракийцами, четвертые балтами, пятые протославянами? Корень, родственный «вен»/«вин», присутствует в этнонимах также некоторых азиатских народов. В этом вопросе историкам не обойтись без квалифицированной помощи языковедов.

Автор текста: Евгений Кутузов

Материал создан: 28.01.2016

Соловьев и Сатановский против Наумкина

Венеды, венеты и винеты

Рабство | Определение, история и факты

рабство

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Абрахам Линкольн

Джон К.

Калхун

Бенджамин Ф. Уэйд

Святой Петр Клавер

Дэвид Хантер

Калхун

Бенджамин Ф. Уэйд

Святой Петр Клавер

Дэвид Хантер

- Похожие темы:

- торговля людьми долговое рабство подчиненный код энкомьенда сексуальное рабство

Просмотреть весь соответствующий контент →

Популярные вопросы

Что такое рабство?

Рабство — это состояние, при котором один человек принадлежит другому. Раб считался по закону собственностью или движимым имуществом и был лишен большинства прав, обычно принадлежащих свободным людям.

Должны ли быть снесены статуи рабовладельцев?

Широко обсуждается вопрос о том, следует ли сносить статуи рабовладельцев или других неоднозначных личностей. Некоторые утверждают, что статуи искажают историю и являются болезненным напоминанием о прошлом, в то время как другие статуи лучше представляют округ. Другие утверждают, что статуи являются частью истории страны, они не вызывают расизма, но могут воспитывать людей, и удаление одной статуи — это скользкий путь к сносу любой статуи, с которой кто-то не согласен.

Должно ли федеральное правительство выплачивать репарации потомкам порабощенных людей?

Горячо обсуждается вопрос о том, должно ли федеральное правительство выплачивать репарации потомкам порабощенных людей. Некоторые говорят, что неравенство в богатстве и здоровье, вызванное рабством, должно быть устранено, а другим группам должны быть выплачены репарации. Другие говорят, что репарации будет слишком сложно реализовать, а рабство давно закончилось, поэтому репарации еще больше разделят страну. Чтобы узнать больше о дебатах о возмещении ущерба, посетите сайт ProCon.org.

рабство , состояние, при котором один человек принадлежит другому. Раб считался по закону собственностью или движимым имуществом и был лишен большинства прав, обычно принадлежащих свободным людям.

Нет единого мнения о том, что такое раб или как следует определять институт рабства. Тем не менее среди историков, антропологов, экономистов, социологов и других специалистов, изучающих рабство, существует общее мнение, что для того, чтобы назвать человека рабом, необходимо наличие большинства следующих характеристик. Раб был разновидностью собственности; таким образом, он принадлежал кому-то другому. В одних обществах рабы считались движимым имуществом, в других — недвижимым имуществом, например недвижимостью. Они были объектами закона, а не его субъектами. Таким образом, подобно быку или топору, раб обычно не нес ответственности за то, что он делал. Он не нес личной ответственности за правонарушения или контракты. У раба обычно было мало прав и всегда меньше, чем у его хозяина, но было не так много обществ, в которых он не имел бы абсолютно никаких прав. Как в большинстве обществ существуют ограничения на степень жестокого обращения с животными, так и в большинстве обществ были ограничения на степень жестокого обращения с рабом. Раб был удален из линии натального происхождения.

Тем не менее среди историков, антропологов, экономистов, социологов и других специалистов, изучающих рабство, существует общее мнение, что для того, чтобы назвать человека рабом, необходимо наличие большинства следующих характеристик. Раб был разновидностью собственности; таким образом, он принадлежал кому-то другому. В одних обществах рабы считались движимым имуществом, в других — недвижимым имуществом, например недвижимостью. Они были объектами закона, а не его субъектами. Таким образом, подобно быку или топору, раб обычно не нес ответственности за то, что он делал. Он не нес личной ответственности за правонарушения или контракты. У раба обычно было мало прав и всегда меньше, чем у его хозяина, но было не так много обществ, в которых он не имел бы абсолютно никаких прав. Как в большинстве обществ существуют ограничения на степень жестокого обращения с животными, так и в большинстве обществ были ограничения на степень жестокого обращения с рабом. Раб был удален из линии натального происхождения.

Рабство было формой зависимого труда, выполняемого не членом семьи. Раб был лишен личной свободы и права географически перемещаться по своему желанию. Скорее всего, его способность делать выбор в отношении рода занятий и сексуальных партнеров, вероятно, будет ограничена. Рабство обычно, но не всегда, было принудительным. Если не все эти характеристики в их наиболее ограничительных формах применимы к рабу, то рабовладельческий режим в этом месте, вероятно, будет охарактеризован как «мягкий»; если бы почти все они были, то его обычно характеризовали бы как «тяжелый».

Рабы создавались разными способами. Вероятно, наиболее частым был захват на войне либо намеренно, как форма поощрения воинов, либо как случайный побочный продукт, как способ избавления от вражеских войск или гражданских лиц. Другие были похищены во время набегов на рабов или пиратских экспедиций. Многие рабы были потомками рабов. Некоторые люди были обращены в рабство в наказание за преступления или долги, других продавали в рабство их родители, другие родственники или даже супруги, иногда для погашения долгов, иногда чтобы избежать голодной смерти. Разновидностью продажи детей было разоблачение, реальное или фиктивное, нежелательных детей, которых затем спасали другие и обращали в рабов. Еще одним источником рабства была самопродажа, совершавшаяся иногда для получения элитного положения, иногда для того, чтобы избежать нищеты.

Викторина «Британника»

Викторина «История рабства в Северной Америке»

Рабство существовало во многих обществах прошлого, общие черты которых хорошо известны. Это было редкостью среди первобытных народов, таких как общества охотников-собирателей, потому что для процветания рабства необходима социальная дифференциация или стратификация. Также важным был экономический излишек, поскольку рабы часто были предметами потребления, которые сами должны были содержаться, а не производственными активами, которые приносили доход их владельцу. Излишек был также важен в рабовладельческих системах, где владельцы ожидали экономической выгоды от рабовладения.

Это было редкостью среди первобытных народов, таких как общества охотников-собирателей, потому что для процветания рабства необходима социальная дифференциация или стратификация. Также важным был экономический излишек, поскольку рабы часто были предметами потребления, которые сами должны были содержаться, а не производственными активами, которые приносили доход их владельцу. Излишек был также важен в рабовладельческих системах, где владельцы ожидали экономической выгоды от рабовладения.

Обычно должна ощущаться нехватка рабочей силы, иначе маловероятно, что большинство людей станет утруждать себя приобретением или содержанием рабов. Свободная земля и, в более общем смысле, открытые ресурсы часто были предпосылкой рабства; в большинстве случаев, когда не было открытых ресурсов, можно было найти нерабов, которые выполняли бы те же социальные функции с меньшими затратами. Наконец, должны были существовать некоторые централизованные правительственные институты, желающие обеспечить соблюдение законов о рабах, иначе имущественные аспекты рабства, вероятно, были химерическими. Большинство из этих условий должны были присутствовать, чтобы рабство существовало в обществе; если бы они все были, до движения за отмену 19го века охватила большую часть мира, почти наверняка существовало рабство. Хотя рабство существовало почти повсеместно, оно, по-видимому, сыграло особенно важную роль в развитии двух крупнейших мировых цивилизаций — западной (включая Древнюю Грецию и Рим) и исламской.

Большинство из этих условий должны были присутствовать, чтобы рабство существовало в обществе; если бы они все были, до движения за отмену 19го века охватила большую часть мира, почти наверняка существовало рабство. Хотя рабство существовало почти повсеместно, оно, по-видимому, сыграло особенно важную роль в развитии двух крупнейших мировых цивилизаций — западной (включая Древнюю Грецию и Рим) и исламской.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

На протяжении всей письменной истории существовало два основных типа рабства. Наиболее распространенным было так называемое домашнее, патриархальное или домашнее рабство. Хотя домашние рабы иногда работали вне дома, например, на сенокосе или сборе урожая, их основной функцией была прислуга, которая служила своим владельцам в их домах или где-либо еще, например, на военной службе. Рабы часто были ориентированным на потребление символом статуса для своих владельцев, которые во многих обществах тратили большую часть своего излишка на рабов. Домашние рабы иногда сливались в той или иной степени с семьями своих владельцев, так что мальчики становились приемными сыновьями, а женщины становились наложницами или женами, родившими наследников. Храмовое рабство, государственное рабство и военное рабство были относительно редки и отличались от домашнего рабства, но в очень общих чертах их можно отнести к категории домашних рабов храма или государства.

Домашние рабы иногда сливались в той или иной степени с семьями своих владельцев, так что мальчики становились приемными сыновьями, а женщины становились наложницами или женами, родившими наследников. Храмовое рабство, государственное рабство и военное рабство были относительно редки и отличались от домашнего рабства, но в очень общих чертах их можно отнести к категории домашних рабов храма или государства.

Другим основным видом рабства было продуктивное рабство. Это было относительно нечасто и происходило в основном в классической афинской Греции и Риме, а также в постколумбовом околокарибском Новом Свете. Он также был обнаружен в Ираке 9-го века, среди индейцев квакиутль на северо-западе Америки и в нескольких районах Африки к югу от Сахары в 19-м веке. Хотя рабы также использовались в домашнем хозяйстве, рабство во всех этих обществах, по-видимому, существовало преимущественно для производства рыночных товаров в шахтах или на плантациях.

Важным теоретическим вопросом является взаимосвязь между производительным рабством и статусом общества как рабского или рабовладельческого общества. В рабовладельческом обществе рабы составляли значительную часть (не менее 20–30 процентов) всего населения, и большая часть энергии этого общества была мобилизована на получение и содержание рабов. Кроме того, институт рабства оказал значительное влияние на такие институты общества, как семья, а также на его социальную мысль, право и экономику. Кажется очевидным, что рабовладельческое общество вполне могло существовать без производительного рабства; известные исторические примеры были сосредоточены в Африке и Азии. Также ясно, что большинство рабовладельческих обществ были сосредоточены в западных (включая Грецию и Рим) и исламских цивилизациях. В рабовладельческом обществе рабы присутствовали, но в меньшем количестве, и они гораздо меньше были в центре внимания общественной энергии.

В рабовладельческом обществе рабы составляли значительную часть (не менее 20–30 процентов) всего населения, и большая часть энергии этого общества была мобилизована на получение и содержание рабов. Кроме того, институт рабства оказал значительное влияние на такие институты общества, как семья, а также на его социальную мысль, право и экономику. Кажется очевидным, что рабовладельческое общество вполне могло существовать без производительного рабства; известные исторические примеры были сосредоточены в Африке и Азии. Также ясно, что большинство рабовладельческих обществ были сосредоточены в западных (включая Грецию и Рим) и исламских цивилизациях. В рабовладельческом обществе рабы присутствовали, но в меньшем количестве, и они гораздо меньше были в центре внимания общественной энергии.

Рабство было видом зависимого труда, отличавшимся от других форм прежде всего тем, что в любом обществе оно было самым унизительным и самым суровым. Рабство было прототипом отношений, определяемых господством и властью. Но на протяжении столетий человек изобретал и другие формы зависимого труда, кроме рабства, включая крепостничество, кабальный труд и рабство. Термин «крепостное право» используется слишком часто, часто там, где это неуместно (всегда как оскорбительное название). В прошлом крепостной обычно был земледельцем, тогда как, в зависимости от общества, раб мог быть занят почти любым занятием. Канонически крепостное право было зависимым состоянием большей части крестьянства Западной и Центральной Европы со времен упадка Римской империи до эпохи Французской революции. Это включало «второе закрепощение», охватившее центральную и часть восточной Европы в 15-м и 16-м веках. Россия не знала «первого крепостного права»; крепостное право здесь началось постепенно в середине 15 в., завершилось к 1649 г., и длился до 1906 года. Вопрос о том, правильно ли термин «крепостное право» описывает положение крестьянства в других контекстах, является предметом яростных споров. Как бы то ни было, крепостной отличался от раба еще и тем, что он обычно был субъектом закона, т.

Но на протяжении столетий человек изобретал и другие формы зависимого труда, кроме рабства, включая крепостничество, кабальный труд и рабство. Термин «крепостное право» используется слишком часто, часто там, где это неуместно (всегда как оскорбительное название). В прошлом крепостной обычно был земледельцем, тогда как, в зависимости от общества, раб мог быть занят почти любым занятием. Канонически крепостное право было зависимым состоянием большей части крестьянства Западной и Центральной Европы со времен упадка Римской империи до эпохи Французской революции. Это включало «второе закрепощение», охватившее центральную и часть восточной Европы в 15-м и 16-м веках. Россия не знала «первого крепостного права»; крепостное право здесь началось постепенно в середине 15 в., завершилось к 1649 г., и длился до 1906 года. Вопрос о том, правильно ли термин «крепостное право» описывает положение крестьянства в других контекстах, является предметом яростных споров. Как бы то ни было, крепостной отличался от раба еще и тем, что он обычно был субъектом закона, т. е. имел некоторые права, тогда как раб, объект закона, имел значительно меньше прав. Более того, крепостной обычно был привязан к земле (наиболее существенным исключением был русский крепостной примерно между 1700 и 1861 годами), тогда как раб всегда был привязан к своему хозяину; т. е. он должен был жить там, где ему велел хозяин, и часто владелец мог продать его в любое время. Крепостной обычно владел своими средствами производства (зерном, скотом, инвентарем), кроме земли, тогда как раб не владел ничем, часто даже одеждой на спине. Право крепостного жениться на имении своего господина часто ограничивалось, но вмешательство хозяина в его репродуктивную и семейную жизнь обычно было гораздо меньше, чем в случае раба. Государство могло призвать крепостных платить налоги, выполнять барщину на дорогах и служить в армии, но рабы обычно освобождались от всех этих повинностей.

е. имел некоторые права, тогда как раб, объект закона, имел значительно меньше прав. Более того, крепостной обычно был привязан к земле (наиболее существенным исключением был русский крепостной примерно между 1700 и 1861 годами), тогда как раб всегда был привязан к своему хозяину; т. е. он должен был жить там, где ему велел хозяин, и часто владелец мог продать его в любое время. Крепостной обычно владел своими средствами производства (зерном, скотом, инвентарем), кроме земли, тогда как раб не владел ничем, часто даже одеждой на спине. Право крепостного жениться на имении своего господина часто ограничивалось, но вмешательство хозяина в его репродуктивную и семейную жизнь обычно было гораздо меньше, чем в случае раба. Государство могло призвать крепостных платить налоги, выполнять барщину на дорогах и служить в армии, но рабы обычно освобождались от всех этих повинностей.

Человек стал наемным слугой, заняв деньги, а затем добровольно согласившись отработать долг в течение определенного срока. В некоторых обществах наемные слуги, вероятно, мало чем отличались от долговых рабов (т. е. лиц, изначально неспособных расплатиться по обязательствам и поэтому вынужденных отрабатывать их в установленном законом размере в год). Однако долговые рабы считались преступниками (по сути, ворами) и, следовательно, подвергались более суровому обращению. Возможно, до половины всех белых поселенцев в Северной Америке были наемными слугами, которые соглашались работать на кого-то (покупателя контракта) по прибытии, чтобы заплатить за их проезд. Некоторые наемные слуги утверждали, что с ними обращались хуже, чем с рабами; Экономическая логика ситуации заключалась в том, что рабовладельцы рассматривали своих рабов как долгосрочное вложение, стоимость которого упадет, если с ними плохо обращаться, в то время как краткосрочные (обычно четыре года) наемные слуги могли подвергаться жестокому обращению почти до смерти, потому что их хозяева имели только кратковременный интерес к ним. Практика различалась, но в договорах об облигациях иногда указывалось, что слуги должны быть освобождены с денежной суммой, иногда с участком земли, возможно, даже с супругом, тогда как для освобожденных рабов условия обычно больше зависели от щедрости владельца.

В некоторых обществах наемные слуги, вероятно, мало чем отличались от долговых рабов (т. е. лиц, изначально неспособных расплатиться по обязательствам и поэтому вынужденных отрабатывать их в установленном законом размере в год). Однако долговые рабы считались преступниками (по сути, ворами) и, следовательно, подвергались более суровому обращению. Возможно, до половины всех белых поселенцев в Северной Америке были наемными слугами, которые соглашались работать на кого-то (покупателя контракта) по прибытии, чтобы заплатить за их проезд. Некоторые наемные слуги утверждали, что с ними обращались хуже, чем с рабами; Экономическая логика ситуации заключалась в том, что рабовладельцы рассматривали своих рабов как долгосрочное вложение, стоимость которого упадет, если с ними плохо обращаться, в то время как краткосрочные (обычно четыре года) наемные слуги могли подвергаться жестокому обращению почти до смерти, потому что их хозяева имели только кратковременный интерес к ним. Практика различалась, но в договорах об облигациях иногда указывалось, что слуги должны быть освобождены с денежной суммой, иногда с участком земли, возможно, даже с супругом, тогда как для освобожденных рабов условия обычно больше зависели от щедрости владельца.

Пеонами называли либо лиц, вынужденных отрабатывать долги, либо преступников. Пеоны, которые были латиноамериканским вариантом долговых рабов, были вынуждены работать на своих кредиторов, чтобы выплатить то, что они должны. Они имели тенденцию сливаться с уголовниками, потому что люди в обеих категориях считались преступниками, и это было особенно верно в обществах, где денежные штрафы были основной санкцией и формой возмещения за преступления. Таким образом, уголовник, не уплативший штраф, являлся неплатежеспособным должником. Долговому батраку приходилось работать на своего кредитора, а труд преступного батрака государство продавало третьему лицу. У пеонов было даже меньше обращений к закону за плохое обращение, чем у наемных слуг, и условия освобождения для первых обычно были менее благоприятными, чем для вторых.

Рабство | Определение, история и факты

рабство

Просмотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Абрахам Линкольн

Джон К.

Калхун

Бенджамин Ф. Уэйд

Святой Петр Клавер

Дэвид Хантер

Калхун

Бенджамин Ф. Уэйд

Святой Петр Клавер

Дэвид Хантер

- Похожие темы:

- торговля людьми долговое рабство подчиненный код энкомьенда сексуальное рабство

Просмотреть весь соответствующий контент →

Популярные вопросы

Что такое рабство?

Рабство — это состояние, при котором один человек принадлежит другому. Раб считался по закону собственностью или движимым имуществом и был лишен большинства прав, обычно принадлежащих свободным людям.

Должны ли быть снесены статуи рабовладельцев?

Широко обсуждается вопрос о том, следует ли сносить статуи рабовладельцев или других неоднозначных личностей. Некоторые утверждают, что статуи искажают историю и являются болезненным напоминанием о прошлом, в то время как другие статуи лучше представляют округ. Другие утверждают, что статуи являются частью истории страны, они не вызывают расизма, но могут воспитывать людей, и удаление одной статуи — это скользкий путь к сносу любой статуи, с которой кто-то не согласен. Чтобы узнать больше о дебатах об удалении исторической статуи, посетите ProCon.org.

Чтобы узнать больше о дебатах об удалении исторической статуи, посетите ProCon.org.

Должно ли федеральное правительство выплачивать репарации потомкам порабощенных людей?

Горячо обсуждается вопрос о том, должно ли федеральное правительство выплачивать репарации потомкам порабощенных людей. Некоторые говорят, что неравенство в богатстве и здоровье, вызванное рабством, должно быть устранено, а другим группам должны быть выплачены репарации. Другие говорят, что репарации будет слишком сложно реализовать, а рабство давно закончилось, поэтому репарации еще больше разделят страну. Чтобы узнать больше о дебатах о возмещении ущерба, посетите сайт ProCon.org.

рабство , состояние, при котором один человек принадлежит другому. Раб считался по закону собственностью или движимым имуществом и был лишен большинства прав, обычно принадлежащих свободным людям.

Нет единого мнения о том, что такое раб или как следует определять институт рабства. Тем не менее среди историков, антропологов, экономистов, социологов и других специалистов, изучающих рабство, существует общее мнение, что для того, чтобы назвать человека рабом, необходимо наличие большинства следующих характеристик. Раб был разновидностью собственности; таким образом, он принадлежал кому-то другому. В одних обществах рабы считались движимым имуществом, в других — недвижимым имуществом, например недвижимостью. Они были объектами закона, а не его субъектами. Таким образом, подобно быку или топору, раб обычно не нес ответственности за то, что он делал. Он не нес личной ответственности за правонарушения или контракты. У раба обычно было мало прав и всегда меньше, чем у его хозяина, но было не так много обществ, в которых он не имел бы абсолютно никаких прав. Как в большинстве обществ существуют ограничения на степень жестокого обращения с животными, так и в большинстве обществ были ограничения на степень жестокого обращения с рабом. Раб был удален из линии натального происхождения.

Тем не менее среди историков, антропологов, экономистов, социологов и других специалистов, изучающих рабство, существует общее мнение, что для того, чтобы назвать человека рабом, необходимо наличие большинства следующих характеристик. Раб был разновидностью собственности; таким образом, он принадлежал кому-то другому. В одних обществах рабы считались движимым имуществом, в других — недвижимым имуществом, например недвижимостью. Они были объектами закона, а не его субъектами. Таким образом, подобно быку или топору, раб обычно не нес ответственности за то, что он делал. Он не нес личной ответственности за правонарушения или контракты. У раба обычно было мало прав и всегда меньше, чем у его хозяина, но было не так много обществ, в которых он не имел бы абсолютно никаких прав. Как в большинстве обществ существуют ограничения на степень жестокого обращения с животными, так и в большинстве обществ были ограничения на степень жестокого обращения с рабом. Раб был удален из линии натального происхождения. Юридически, а часто и в социальном плане, у него не было родственников. Никто из родственников не мог отстоять его права или отомстить за него. Будучи «аутсайдером», «маргиналом» или «социально мертвым человеком» в обществе, где он был порабощен, его права на участие в принятии политических решений и других социальных действиях были меньше, чем у его владельца. На продукт труда раба мог претендовать кто-то другой, который также часто имел право распоряжаться его физическим воспроизводством.

Юридически, а часто и в социальном плане, у него не было родственников. Никто из родственников не мог отстоять его права или отомстить за него. Будучи «аутсайдером», «маргиналом» или «социально мертвым человеком» в обществе, где он был порабощен, его права на участие в принятии политических решений и других социальных действиях были меньше, чем у его владельца. На продукт труда раба мог претендовать кто-то другой, который также часто имел право распоряжаться его физическим воспроизводством.

Рабство было формой зависимого труда, выполняемого не членом семьи. Раб был лишен личной свободы и права географически перемещаться по своему желанию. Скорее всего, его способность делать выбор в отношении рода занятий и сексуальных партнеров, вероятно, будет ограничена. Рабство обычно, но не всегда, было принудительным. Если не все эти характеристики в их наиболее ограничительных формах применимы к рабу, то рабовладельческий режим в этом месте, вероятно, будет охарактеризован как «мягкий»; если бы почти все они были, то его обычно характеризовали бы как «тяжелый».

Рабы создавались разными способами. Вероятно, наиболее частым был захват на войне либо намеренно, как форма поощрения воинов, либо как случайный побочный продукт, как способ избавления от вражеских войск или гражданских лиц. Другие были похищены во время набегов на рабов или пиратских экспедиций. Многие рабы были потомками рабов. Некоторые люди были обращены в рабство в наказание за преступления или долги, других продавали в рабство их родители, другие родственники или даже супруги, иногда для погашения долгов, иногда чтобы избежать голодной смерти. Разновидностью продажи детей было разоблачение, реальное или фиктивное, нежелательных детей, которых затем спасали другие и обращали в рабов. Еще одним источником рабства была самопродажа, совершавшаяся иногда для получения элитного положения, иногда для того, чтобы избежать нищеты.

Викторина «Британника»

Викторина «История рабства в Северной Америке»

Рабство существовало во многих обществах прошлого, общие черты которых хорошо известны. Это было редкостью среди первобытных народов, таких как общества охотников-собирателей, потому что для процветания рабства необходима социальная дифференциация или стратификация. Также важным был экономический излишек, поскольку рабы часто были предметами потребления, которые сами должны были содержаться, а не производственными активами, которые приносили доход их владельцу. Излишек был также важен в рабовладельческих системах, где владельцы ожидали экономической выгоды от рабовладения.

Это было редкостью среди первобытных народов, таких как общества охотников-собирателей, потому что для процветания рабства необходима социальная дифференциация или стратификация. Также важным был экономический излишек, поскольку рабы часто были предметами потребления, которые сами должны были содержаться, а не производственными активами, которые приносили доход их владельцу. Излишек был также важен в рабовладельческих системах, где владельцы ожидали экономической выгоды от рабовладения.

Обычно должна ощущаться нехватка рабочей силы, иначе маловероятно, что большинство людей станет утруждать себя приобретением или содержанием рабов. Свободная земля и, в более общем смысле, открытые ресурсы часто были предпосылкой рабства; в большинстве случаев, когда не было открытых ресурсов, можно было найти нерабов, которые выполняли бы те же социальные функции с меньшими затратами. Наконец, должны были существовать некоторые централизованные правительственные институты, желающие обеспечить соблюдение законов о рабах, иначе имущественные аспекты рабства, вероятно, были химерическими. Большинство из этих условий должны были присутствовать, чтобы рабство существовало в обществе; если бы они все были, до движения за отмену 19го века охватила большую часть мира, почти наверняка существовало рабство. Хотя рабство существовало почти повсеместно, оно, по-видимому, сыграло особенно важную роль в развитии двух крупнейших мировых цивилизаций — западной (включая Древнюю Грецию и Рим) и исламской.

Большинство из этих условий должны были присутствовать, чтобы рабство существовало в обществе; если бы они все были, до движения за отмену 19го века охватила большую часть мира, почти наверняка существовало рабство. Хотя рабство существовало почти повсеместно, оно, по-видимому, сыграло особенно важную роль в развитии двух крупнейших мировых цивилизаций — западной (включая Древнюю Грецию и Рим) и исламской.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

На протяжении всей письменной истории существовало два основных типа рабства. Наиболее распространенным было так называемое домашнее, патриархальное или домашнее рабство. Хотя домашние рабы иногда работали вне дома, например, на сенокосе или сборе урожая, их основной функцией была прислуга, которая служила своим владельцам в их домах или где-либо еще, например, на военной службе. Рабы часто были ориентированным на потребление символом статуса для своих владельцев, которые во многих обществах тратили большую часть своего излишка на рабов. Домашние рабы иногда сливались в той или иной степени с семьями своих владельцев, так что мальчики становились приемными сыновьями, а женщины становились наложницами или женами, родившими наследников. Храмовое рабство, государственное рабство и военное рабство были относительно редки и отличались от домашнего рабства, но в очень общих чертах их можно отнести к категории домашних рабов храма или государства.

Домашние рабы иногда сливались в той или иной степени с семьями своих владельцев, так что мальчики становились приемными сыновьями, а женщины становились наложницами или женами, родившими наследников. Храмовое рабство, государственное рабство и военное рабство были относительно редки и отличались от домашнего рабства, но в очень общих чертах их можно отнести к категории домашних рабов храма или государства.

Другим основным видом рабства было продуктивное рабство. Это было относительно нечасто и происходило в основном в классической афинской Греции и Риме, а также в постколумбовом околокарибском Новом Свете. Он также был обнаружен в Ираке 9-го века, среди индейцев квакиутль на северо-западе Америки и в нескольких районах Африки к югу от Сахары в 19-м веке. Хотя рабы также использовались в домашнем хозяйстве, рабство во всех этих обществах, по-видимому, существовало преимущественно для производства рыночных товаров в шахтах или на плантациях.

Важным теоретическим вопросом является взаимосвязь между производительным рабством и статусом общества как рабского или рабовладельческого общества. В рабовладельческом обществе рабы составляли значительную часть (не менее 20–30 процентов) всего населения, и большая часть энергии этого общества была мобилизована на получение и содержание рабов. Кроме того, институт рабства оказал значительное влияние на такие институты общества, как семья, а также на его социальную мысль, право и экономику. Кажется очевидным, что рабовладельческое общество вполне могло существовать без производительного рабства; известные исторические примеры были сосредоточены в Африке и Азии. Также ясно, что большинство рабовладельческих обществ были сосредоточены в западных (включая Грецию и Рим) и исламских цивилизациях. В рабовладельческом обществе рабы присутствовали, но в меньшем количестве, и они гораздо меньше были в центре внимания общественной энергии.

В рабовладельческом обществе рабы составляли значительную часть (не менее 20–30 процентов) всего населения, и большая часть энергии этого общества была мобилизована на получение и содержание рабов. Кроме того, институт рабства оказал значительное влияние на такие институты общества, как семья, а также на его социальную мысль, право и экономику. Кажется очевидным, что рабовладельческое общество вполне могло существовать без производительного рабства; известные исторические примеры были сосредоточены в Африке и Азии. Также ясно, что большинство рабовладельческих обществ были сосредоточены в западных (включая Грецию и Рим) и исламских цивилизациях. В рабовладельческом обществе рабы присутствовали, но в меньшем количестве, и они гораздо меньше были в центре внимания общественной энергии.

Рабство было видом зависимого труда, отличавшимся от других форм прежде всего тем, что в любом обществе оно было самым унизительным и самым суровым. Рабство было прототипом отношений, определяемых господством и властью. Но на протяжении столетий человек изобретал и другие формы зависимого труда, кроме рабства, включая крепостничество, кабальный труд и рабство. Термин «крепостное право» используется слишком часто, часто там, где это неуместно (всегда как оскорбительное название). В прошлом крепостной обычно был земледельцем, тогда как, в зависимости от общества, раб мог быть занят почти любым занятием. Канонически крепостное право было зависимым состоянием большей части крестьянства Западной и Центральной Европы со времен упадка Римской империи до эпохи Французской революции. Это включало «второе закрепощение», охватившее центральную и часть восточной Европы в 15-м и 16-м веках. Россия не знала «первого крепостного права»; крепостное право здесь началось постепенно в середине 15 в., завершилось к 1649 г., и длился до 1906 года. Вопрос о том, правильно ли термин «крепостное право» описывает положение крестьянства в других контекстах, является предметом яростных споров. Как бы то ни было, крепостной отличался от раба еще и тем, что он обычно был субъектом закона, т.

Но на протяжении столетий человек изобретал и другие формы зависимого труда, кроме рабства, включая крепостничество, кабальный труд и рабство. Термин «крепостное право» используется слишком часто, часто там, где это неуместно (всегда как оскорбительное название). В прошлом крепостной обычно был земледельцем, тогда как, в зависимости от общества, раб мог быть занят почти любым занятием. Канонически крепостное право было зависимым состоянием большей части крестьянства Западной и Центральной Европы со времен упадка Римской империи до эпохи Французской революции. Это включало «второе закрепощение», охватившее центральную и часть восточной Европы в 15-м и 16-м веках. Россия не знала «первого крепостного права»; крепостное право здесь началось постепенно в середине 15 в., завершилось к 1649 г., и длился до 1906 года. Вопрос о том, правильно ли термин «крепостное право» описывает положение крестьянства в других контекстах, является предметом яростных споров. Как бы то ни было, крепостной отличался от раба еще и тем, что он обычно был субъектом закона, т. е. имел некоторые права, тогда как раб, объект закона, имел значительно меньше прав. Более того, крепостной обычно был привязан к земле (наиболее существенным исключением был русский крепостной примерно между 1700 и 1861 годами), тогда как раб всегда был привязан к своему хозяину; т. е. он должен был жить там, где ему велел хозяин, и часто владелец мог продать его в любое время. Крепостной обычно владел своими средствами производства (зерном, скотом, инвентарем), кроме земли, тогда как раб не владел ничем, часто даже одеждой на спине. Право крепостного жениться на имении своего господина часто ограничивалось, но вмешательство хозяина в его репродуктивную и семейную жизнь обычно было гораздо меньше, чем в случае раба. Государство могло призвать крепостных платить налоги, выполнять барщину на дорогах и служить в армии, но рабы обычно освобождались от всех этих повинностей.

е. имел некоторые права, тогда как раб, объект закона, имел значительно меньше прав. Более того, крепостной обычно был привязан к земле (наиболее существенным исключением был русский крепостной примерно между 1700 и 1861 годами), тогда как раб всегда был привязан к своему хозяину; т. е. он должен был жить там, где ему велел хозяин, и часто владелец мог продать его в любое время. Крепостной обычно владел своими средствами производства (зерном, скотом, инвентарем), кроме земли, тогда как раб не владел ничем, часто даже одеждой на спине. Право крепостного жениться на имении своего господина часто ограничивалось, но вмешательство хозяина в его репродуктивную и семейную жизнь обычно было гораздо меньше, чем в случае раба. Государство могло призвать крепостных платить налоги, выполнять барщину на дорогах и служить в армии, но рабы обычно освобождались от всех этих повинностей.

Человек стал наемным слугой, заняв деньги, а затем добровольно согласившись отработать долг в течение определенного срока. В некоторых обществах наемные слуги, вероятно, мало чем отличались от долговых рабов (т. е. лиц, изначально неспособных расплатиться по обязательствам и поэтому вынужденных отрабатывать их в установленном законом размере в год). Однако долговые рабы считались преступниками (по сути, ворами) и, следовательно, подвергались более суровому обращению. Возможно, до половины всех белых поселенцев в Северной Америке были наемными слугами, которые соглашались работать на кого-то (покупателя контракта) по прибытии, чтобы заплатить за их проезд. Некоторые наемные слуги утверждали, что с ними обращались хуже, чем с рабами; Экономическая логика ситуации заключалась в том, что рабовладельцы рассматривали своих рабов как долгосрочное вложение, стоимость которого упадет, если с ними плохо обращаться, в то время как краткосрочные (обычно четыре года) наемные слуги могли подвергаться жестокому обращению почти до смерти, потому что их хозяева имели только кратковременный интерес к ним. Практика различалась, но в договорах об облигациях иногда указывалось, что слуги должны быть освобождены с денежной суммой, иногда с участком земли, возможно, даже с супругом, тогда как для освобожденных рабов условия обычно больше зависели от щедрости владельца.

В некоторых обществах наемные слуги, вероятно, мало чем отличались от долговых рабов (т. е. лиц, изначально неспособных расплатиться по обязательствам и поэтому вынужденных отрабатывать их в установленном законом размере в год). Однако долговые рабы считались преступниками (по сути, ворами) и, следовательно, подвергались более суровому обращению. Возможно, до половины всех белых поселенцев в Северной Америке были наемными слугами, которые соглашались работать на кого-то (покупателя контракта) по прибытии, чтобы заплатить за их проезд. Некоторые наемные слуги утверждали, что с ними обращались хуже, чем с рабами; Экономическая логика ситуации заключалась в том, что рабовладельцы рассматривали своих рабов как долгосрочное вложение, стоимость которого упадет, если с ними плохо обращаться, в то время как краткосрочные (обычно четыре года) наемные слуги могли подвергаться жестокому обращению почти до смерти, потому что их хозяева имели только кратковременный интерес к ним. Практика различалась, но в договорах об облигациях иногда указывалось, что слуги должны быть освобождены с денежной суммой, иногда с участком земли, возможно, даже с супругом, тогда как для освобожденных рабов условия обычно больше зависели от щедрости владельца.