Куликовская битва – участники сражения, имена тех, кто учувствовал в битве, ход и итоги события кратко

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 27.

Обновлено 14 Февраля, 2023

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 27.

Обновлено 14 Февраля, 2023

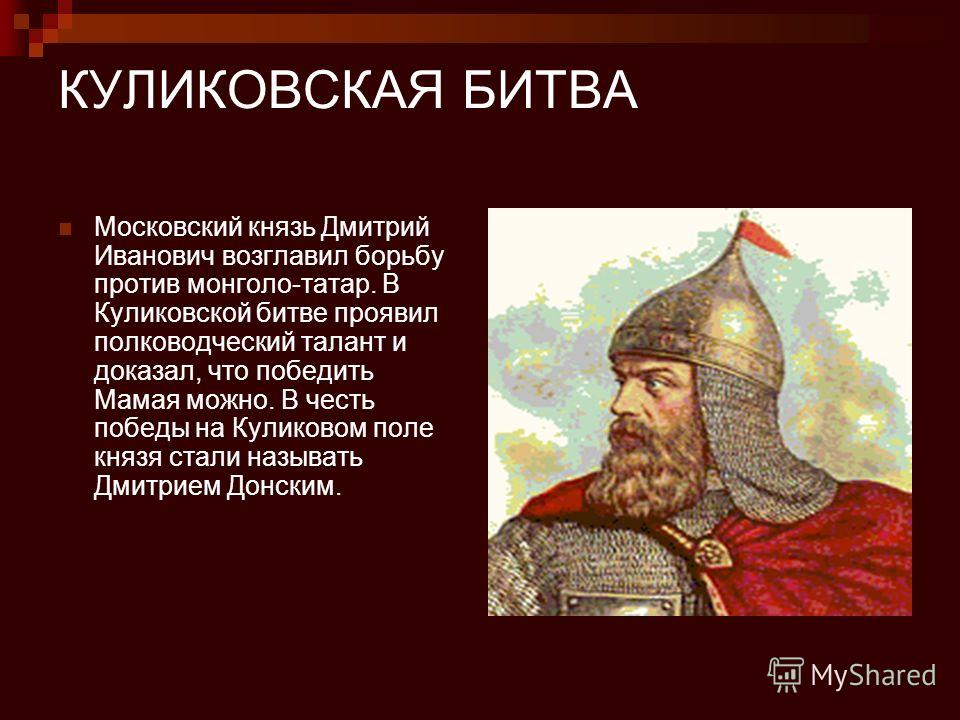

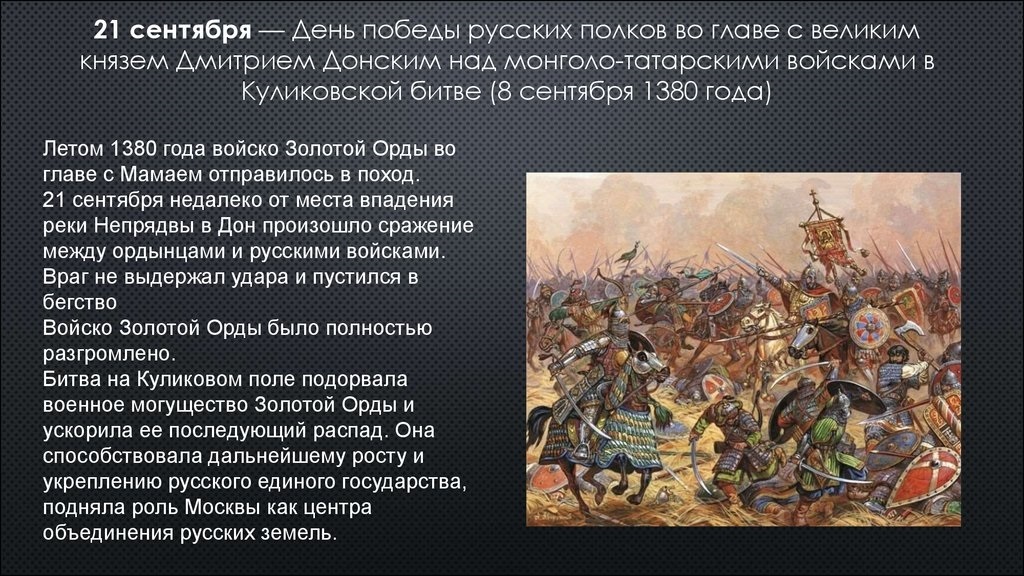

Куликовская битва, участниками которой были Дмитрий Донской, темник Мамай и несколько русских князей, произошла в 1380 году и стала одним из крупнейших сражений на территории Восточной Европы в XIV веке. Итогом этой битвы стало повышение статуса Москвы как центра объединения русских земель, а также уникальный опыт разгрома крупного татарского войска.

Особенности сражения

Князь Дмитрий Иванович княжил на московском престоле с 1359 года и на владимирском с 1363 года.

Рис. 1. Куликовская битва.Важным событием тех лет стала «Великая замятня» в Золотой Орде. Огромное государство, один из улусов Монгольской империи, постепенно приходил в упадок, его военная мощь слабела.

Вместе с тем, русские княжества постепенно усиливались. В 1378 году войско мурзы Бегича было разбито в битве на реке Воже. Захвативший власть в Золотой Орде темник Мамай в 1379 году разорил Рязанское княжество и добился нейтралитета князя Олега в 1380 году. Мамай также нашёл союзника — Великое княжество Литовское. Там правил князь Ягайло. Князь Дмитрий, видя действия своих противников, стал собирать войска, чтобы не допустить объединения против Руси татарского темника и литовского князя.

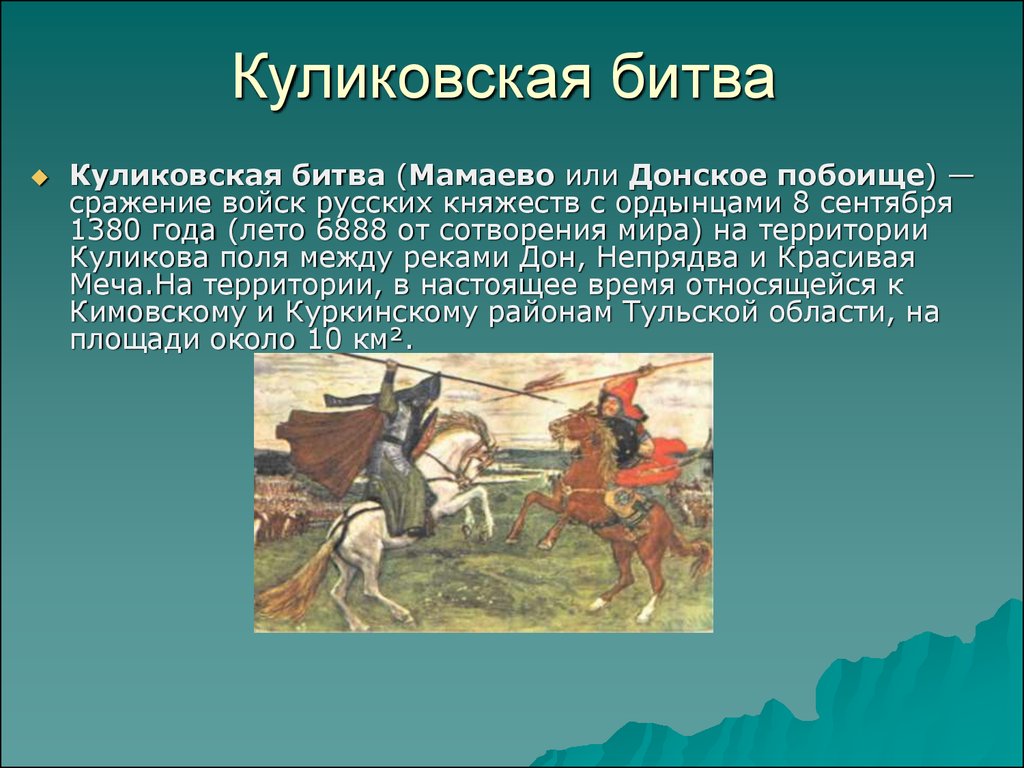

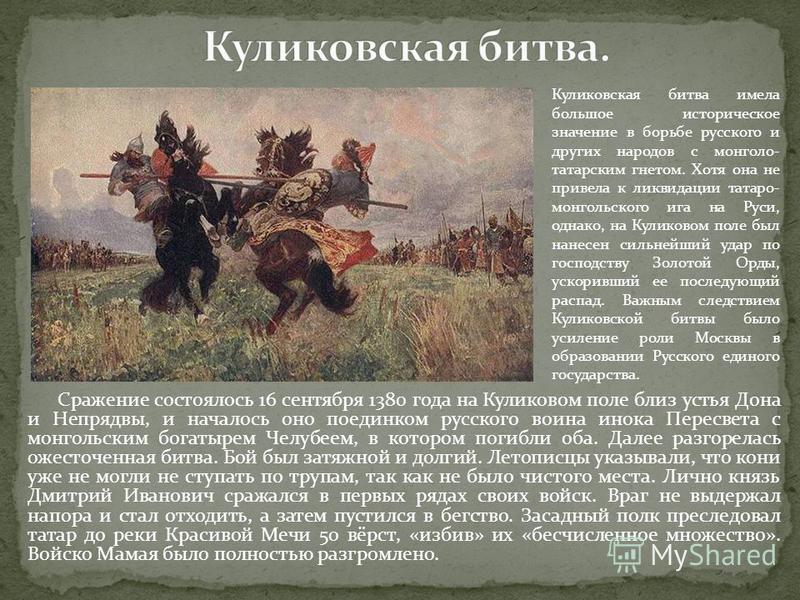

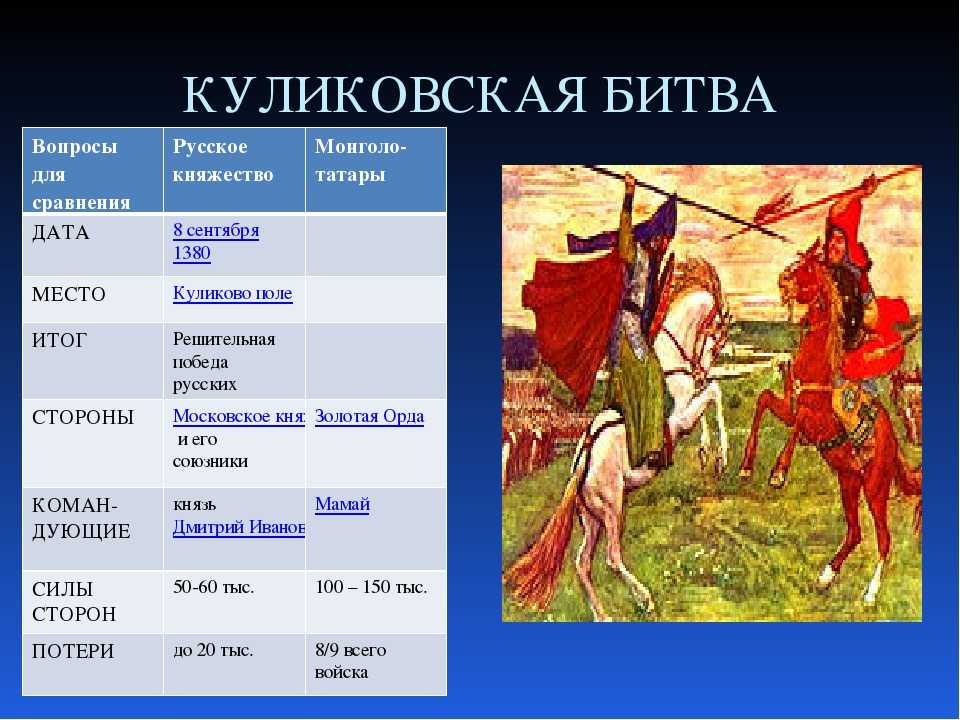

Русское войско собралось в Коломне 15 августа 1380 года, двинулось на юг и одержало победу 8 сентября на берегу реки Непрядвы на юге современной Тульской области. В итоге, Ягайло с войском повернул обратно, а князь Дмитрий вернулся в Москву с победой. Участниками сражения с татарской стороны стали темник Мамай и Булак-хан. О других военачальниках летописи умалчивают. Известен также богатырь Челубей, который вышел биться с Пересветом.

Среди тех, кто принимал участие в Куликовской битве, летописи называют генуэзцев, но эти сведения вряд ли достоверны, хотя у последних были торговые фактории в Крыму.

Состав русского войска

У историков нет единого мнения о численности войск в битве на Куликовом поле. Во времена СССР и Российской империи считалось, что Дмитрий Донской и хан Мамай выставили около 100 тыс. воинов. В XXI веке появились и более скромные оценки, в 30 тыс. и даже в 10–12 тыс.

Помимо Дмитрия Донского в битве приняли участие ещё четверо полководцев. Дмитрий Боброк был родом с Волыни, с 1360-х годов он служил Дмитрию Донскому как безудельный князь. До битвы на Куликовом поле Дмитрий Боброк имел опыт похода в Волжскую Булгарию в 1376 году и против Брянского княжества в 1379 году. 8 сентября 1380 года он был командующим засадного полка, атака которого решила исход сражения.

Другим известным участником битвы стал князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Донского. Он занимал княжеский престол в Серпухове, Дмитрове и Галиче. В битве на Куликовом поле Владимир Андреевич командовал полком правой руки.

Помимо них, в битве принимали участие двое братьев из династии Гедиминовичей — Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Героями битвы были богатыри Ослябя и Пересвет, а также командующие Тимофей Вельяминов, Василий Ярославский, Симеон Оболенский и Фёдор Моложский.

Эффект от победы в Куликовской битве был кратким, так как в 1382 году Москва была разорена ханом Тохтамышем. Выплата дани Золотой Орде возобновилась, но вскоре последняя распалась на княжества, а в 1480 году правнук Дмитрия Донского Иван III сверг ордынское иго.

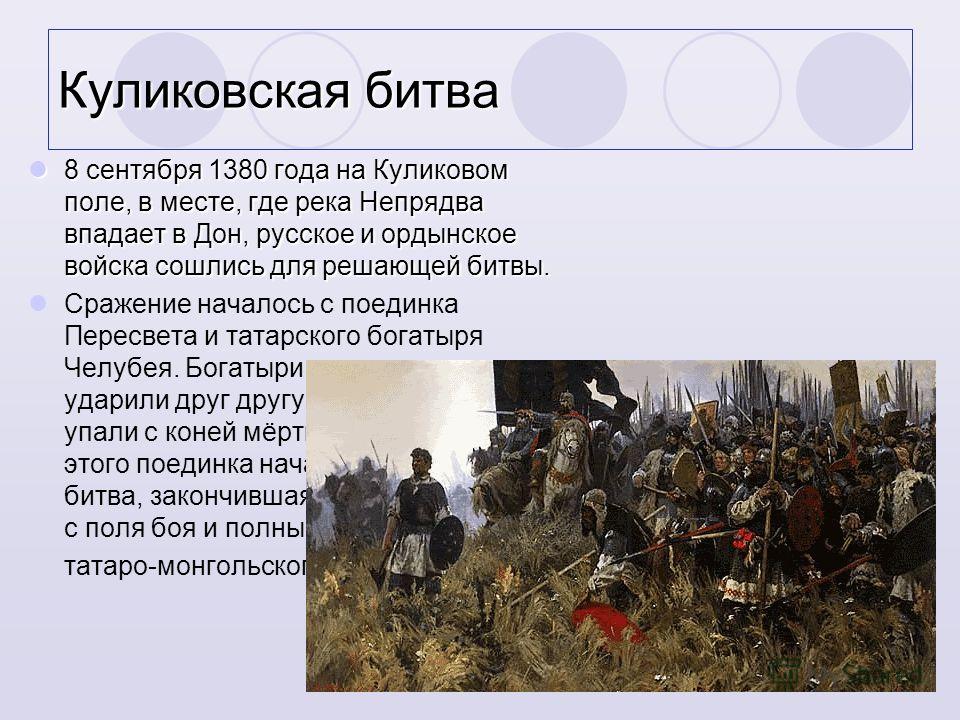

Рис. 3. Пересвет и Челубей.Что мы узнали?

Среди тех, кто участвовал в Куликовской битве следует запомнить имена богатырей Пересвета и Осляби, а также князей и командующих разными полками войска московского князя, например, Тимофея Вельяминова и Владимира Андреевича. Кратко подытоживая, эта битва привела к укреплению Москвы как центра объединения русских земель.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4

Средняя оценка: 4

Всего получено оценок: 27.

А какая ваша оценка?

Историк

Какими были русско-ордынские отношения в эпоху Дмитрия Донского, чего добивались от него Мамай и Тохтамыш и в чем историческое значение Куликовской битвы? Об этом в интервью «Историку» рассказал главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор Антон Горский

Русские войска на реке Воже (ныне это территория Рязанской области) 640 лет назад, 11 августа 1378 года, разбили ордынский отряд во главе с посланным Мамаем мурзой Бегичем. По сути, это была первая крупная победа над монголо-татарами почти за полтора столетия, прошедших с момента установления зависимости русских земель сначала от Монгольской империи, а потом от Золотой Орды. Отцом этой победы стал московский князь Дмитрий Иванович, который спустя два года разгромил войско Мамая на Куликовом поле и вошел в историю как Дмитрий Донской.

Фото: Наталья Львова

Впервые за полтора века

– О сражении на реке Воже говорят как о первом открытом столкновении русского князя с Ордой. В одной из своих книг вы даже пишете, что это был первый открытый конфликт фактически за полтора столетия. Это действительно так?

– Смотря что считать открытым конфликтом. Были случаи противостояния в рамках междоусобной борьбы между русскими князьями, в которой ордынские войска могли принимать участие на той или иной стороне.

Но их, я думаю, в данном контексте не имеет смысла брать в расчет: все-таки это были столкновения не с Ордой, а друг с другом.

В 1360-е годы, в период начавшейся в Золотой Орде «великой замятни», случалось, что русские князья разбивали ордынские отряды, что называется, один на один. Первый раз это был рязанский князь Олег Иванович, второй – весьма влиятельный суздальский и нижегородский князь Дмитрий Константинович. Однако они сражались не с войсками, посланными правителем Орды. Важный момент здесь заключается в том, что это были войска правителей окраинных территорий, которые фактически тогда действовали независимо от центральной власти. А так чтобы сам правитель Золотой Орды послал войско и русский князь решился на полевое сражение с ним – это действительно был первый случай почти за полтора столетия, такого не было со времен Даниила Галицкого.

Важный момент здесь заключается в том, что это были войска правителей окраинных территорий, которые фактически тогда действовали независимо от центральной власти. А так чтобы сам правитель Золотой Орды послал войско и русский князь решился на полевое сражение с ним – это действительно был первый случай почти за полтора столетия, такого не было со времен Даниила Галицкого.

– Как вы считаете, почему до этого не воевали? Почему практически полтора столетия не было подобных прецедентов?

– Дело в том, что на протяжении всего этого периода власть хана признавалась русскими князьями, поэтому открытых выступлений против законных правителей и не могло быть. Другой вопрос, что был период в конце XIII века, когда Золотая Орда фактически разделилась на две части. Западной частью (от Днепра до Дуная) правил Ногай: он был представителем рода Чингисидов, но не был ханом всей Орды. Восточной же частью правили сарайские ханы, де-юре являвшиеся правителями всей Золотой Орды. В итоге одни русские князья ориентировались на Ногая, а другие – на хана, сидевшего в Сарае. И Ногай, и сарайские ханы неоднократно посылали войска для поддержки тех князей, которые были на их стороне. Но в целом верховная власть ордынского хана – «царя», как его называли на Руси, – признавалась всеми князьями в качестве легитимной.

В итоге одни русские князья ориентировались на Ногая, а другие – на хана, сидевшего в Сарае. И Ногай, и сарайские ханы неоднократно посылали войска для поддержки тех князей, которые были на их стороне. Но в целом верховная власть ордынского хана – «царя», как его называли на Руси, – признавалась всеми князьями в качестве легитимной.

– Что изменилось в 1370-е годы?

– Сложилась несколько иная ситуация, поскольку фактическая власть в Орде принадлежала Мамаю – нелегитимному с точки зрения понятий того времени правителю. Безусловно, это давало основания для того, чтобы ему противодействовать, ведь он не являлся законным «царем», но при этом держал в своих руках всю власть в Орде.

Причина «розмирия»

– Что лежало в основе конфликта между Московским княжеством и ордынскими властями в 70-е годы XIV века?

– Это было время смуты в Орде, или «великой замятни», как говорили на Руси. На протяжении 20 лет – в 1360–1370-е годы – за власть там боролись несколько правителей. Контроль над западной частью Золотой Орды (той территорией, которая простиралась к западу от Волги) установил Мамай. Он был фактическим правителем, но не мог занять ханский престол, поскольку не принадлежал к роду Чингисхана. Поэтому он правил от имени ханов – законных Чингисидов, которых неоднократно менял по своему усмотрению. Долгое время великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович такое положение дел признавал, и даже сам ездил к Мамаю в 1371 году. Именно тогда благодаря щедрым дарам ему удалось получить ярлык на великое княжение Владимирское: формально ярлык был выдан ханом, от имени которого правил Мамай.

Контроль над западной частью Золотой Орды (той территорией, которая простиралась к западу от Волги) установил Мамай. Он был фактическим правителем, но не мог занять ханский престол, поскольку не принадлежал к роду Чингисхана. Поэтому он правил от имени ханов – законных Чингисидов, которых неоднократно менял по своему усмотрению. Долгое время великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович такое положение дел признавал, и даже сам ездил к Мамаю в 1371 году. Именно тогда благодаря щедрым дарам ему удалось получить ярлык на великое княжение Владимирское: формально ярлык был выдан ханом, от имени которого правил Мамай.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской. Худ. В.В. Маторин

Конфликт между Дмитрием и Мамаем начался в 1374 году. Причины его источник не называет, только указывает: «Князю великому Дмитрию Московскому бышет розмирие с татары и с Мамаем». Имеется в виду с теми татарами, которых возглавлял Мамай.

Выдвигают разные точки зрения на то, что же побудило к этому «розмирию».

Мамай. Худ. В.В. Маторин

– То есть все из-за размера дани?

– Это одна из версий. Но я думаю, что, скорее всего, главная причина конфликта была связана с другим. Мамай не хотел идти на то, чего добивался Дмитрий Иванович, что являлось его заветной целью, а именно он не хотел признать великое княжение Владимирское наследственным достоянием московских князей. Подчеркиваю, наследственным, то есть являющимся прерогативой именно московской княжеской династии.

Дмитрий Иванович целенаправленно шел к этому. Еще в 1360-е годы он добился того, что подобное положение вещей признал уже упомянутый нами князь Дмитрий Константинович, который ранее сам претендовал на великокняжеский престол и даже одно время его занимал. В 1372 году при заключении с Москвой мирного соглашения и Ольгерд Литовский признал великое княжение «отчиной», то есть наследственным владением, московского князя.

«Гневался люто Мамай»

– Как бы вы оценили масштаб столкновения на Воже?

– Численность войск в источниках не приводится. Сам Мамай в сражении не участвовал, рать возглавлял воевода Бегич. Выступление ордынцев было направлено прежде всего на Москву, их путь лежал через Рязанское княжество.

С московской стороны участвовали, конечно же, гораздо меньшие силы, чем два года спустя во время похода на Куликово поле, когда были собраны войска со всей Северо-Восточной Руси и частично со Смоленской и Черниговской земель. В летописном рассказе о битве на Воже упоминается лишь, что центром войска командовал сам великий князь Дмитрий Иванович («ударил в лицо»), одним флангом – Тимофей, его окольничий, а другим – князь Даниил Пронский из рязанских князей. Таким образом, можно полагать, что выступали московские и рязанские полки, об участии каких-либо других сил сведений в источниках нет.

В летописном рассказе о битве на Воже упоминается лишь, что центром войска командовал сам великий князь Дмитрий Иванович («ударил в лицо»), одним флангом – Тимофей, его окольничий, а другим – князь Даниил Пронский из рязанских князей. Таким образом, можно полагать, что выступали московские и рязанские полки, об участии каких-либо других сил сведений в источниках нет.

Битва на реке Воже. Худ. И.Н. Комов. 2004 год

– Получается, что поражение ордынского войска на Воже сделало неизбежным новое столкновение – Куликовскую битву?

– Современники это так и оценивали. Они писали, что «гневался люто Мамай» на то, что его войска были перебиты на Воже. Правда, в следующем году – 1379-м – не было никаких столкновений. Более того, претендент на митрополию Митяй, посланный в Константинополь великим князем Московским, был по пути захвачен Мамаем, но затем отпущен. При этом он не только продолжил свой путь, но и получил ярлык от имени формально правившего в тот момент хана – ставленника Мамая. Из этого ярлыка следовало, что Митяй обещал, когда станет митрополитом, молиться за правителей Орды.

Из этого ярлыка следовало, что Митяй обещал, когда станет митрополитом, молиться за правителей Орды.

– Можно ли говорить о том, что войско Мамая, двигавшееся на Куликово поле, было беспрецедентным по численности, по мощи? Что это была сила, сопоставимая, например, с нашествием Батыя на Русь?

– Нет, конечно. Походы 1378 и 1380 годов абсолютно несопоставимы с нашествием Батыя 30-х годов XIII века. Напомню, что Батый возглавлял войско всей Монгольской империи – гигантского государственного образования, раскинувшегося до берегов Тихого океана. В его походе участвовало большое число представителей рода Чингисхана. А Мамай был всего лишь правителем Золотой Орды – одной из частей расколовшейся в 60-е годы XIII века Монгольской империи, да и то не всей Орды, а фактически только ее западной части, простиравшейся к западу от Волги. Да и правителем он был не вполне легитимным… Так что, разумеется, масштабы были совсем другие.

– Но при этом у нас до сих пор говорят: «Как Мамай прошел». Хотя Мамай нигде и «не прошел»: на собственно Русскую землю он не вступил, потерпев сокрушительное поражение за ее пределами – на Куликовом поле…

Хотя Мамай нигде и «не прошел»: на собственно Русскую землю он не вступил, потерпев сокрушительное поражение за ее пределами – на Куликовом поле…

– Да, налицо парадокс. Батый по Руси прошел, но в поговорках это никак не отразилось. Гораздо менее успешному в ратных делах Мамаю в этом смысле повезло больше.

Неслыханное дело

– Как вы считаете, готов ли был князь Дмитрий в ситуации 1380 года пойти на переговоры с Мамаем или же для него это был тот самый «последний и решительный бой» с врагом, с которым никакие компромиссы невозможны?

– В «Летописной повести о Куликовской битве» сохранились сведения о том, что накануне всех этих событий, летом 1380 года, какие-то переговоры все-таки велись. В частности, послы от Мамая передали Дмитрию требование платить дань в том размере, что был «при царе Джанибеке», то есть до начала междоусобицы в Орде, в 1340–1350-е годы. Великого князя такой вариант, как нетрудно предположить, не устраивал: он соглашался на то, чтобы восстановить выплату дани, прекращенную в 1374 году, но, как сказано в «Летописной повести», «по своему докончанию» – по тому договору, который был заключен им в 1371 году во время визита к Мамаю. Вероятно, они тогда условились о сумме, которая была ниже той, что существовала при хане Джанибеке. Между тем послы Мамая, по всей видимости, не имели полномочий на то, чтобы в данном вопросе идти на уступки. В итоге переговоры закончились ничем.

Вероятно, они тогда условились о сумме, которая была ниже той, что существовала при хане Джанибеке. Между тем послы Мамая, по всей видимости, не имели полномочий на то, чтобы в данном вопросе идти на уступки. В итоге переговоры закончились ничем.

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле в 1380 году. Худ. В.М. Васнецов. 1914 год (Фото: Legion-Media)

– В одной из своих книг вы пишете о том, что Мамай, двигаясь на Русь, совершил несколько роковых ошибок. И одна из этих ошибок – это как раз фактический отказ от торга с Дмитрием…

– Действительно, у Мамая был шанс решить дело миром. И Дмитрий, судя по всему, был к этому готов.

– Другая ошибка Мамая, как вы пишете, состояла в том, что он решил атаковать войско Дмитрия, не дожидаясь подхода своих союзников, в первую очередь литовского князя Ягайло.

– Совершенно верно.

– Почему, как вы думаете, были совершены эти ошибки? Дал знать о себе темперамент Мамая или за его ошибочными шагами все-таки стоял какой-то расчет, который впоследствии не оправдал себя?

– Понятно, на что рассчитывал Мамай во время переговоров: он стремился путем угрозы вторжения добиться возобновления выплаты дани. Что же касается союзников…

Что же касается союзников…

Понимаете, то, что Дмитрий вывел свои войска за пределы Московского княжества и даже, более того, перешел на правый берег Дона, оказавшись тем самым и вовсе на ордынской территории, было воспринято как вызов. Мамай не мог не отреагировать на эту ситуацию, когда войска одного из ордынских вассалов (а именно таким был статус всех без исключения русских князей) пришли на территорию Орды с целью помериться силою. Это, конечно, было делом неслыханным. И если бы в этих условиях Мамай выбрал оборонительную, выжидательную тактику, то, наверное, его в Орде многие бы не поняли. Видимо, поэтому ему пришлось действовать быстро, не дожидаясь подхода союзников.

К тому же нельзя забывать, что в это время Мамаю уже противостоял завладевший восточной частью Орды хан Тохтамыш – законный Чингисид, претендовавший на то, чтобы установить контроль над всей территорией Золотой Орды. Именно он после поражения в Куликовской битве и добил временщика, на какой-то срок объединив Орду и положив конец «великой замятне».

Так что ситуация у Мамая была очень непростой. И если бы, повторюсь, он занял выжидательную позицию, это было бы воспринято как слабость, его положение среди ордынской знати заметно пошатнулось бы. Что, собственно говоря, вскоре и произошло: после поражения Мамая на Куликовом поле ордынские эмиры тут же перешли на сторону его врага Тохтамыша. Они не хотели выступать на стороне того, кто проиграл сражение ордынскому вассалу. Кто знает, если бы Мамай не атаковал войско Дмитрия, может быть, они уже тогда подумали бы о том, чтобы отступиться от него.

Преподобный Сергий Радонежский. Шитый покров. Первая четверть XV века

– Почему князь Дмитрий победил Мамая? Средневековая трактовка, которая нашла отражение в источниках, понятна: заступничество Божие, помощь свыше стала залогом победы русского войска. А как обстояло дело с точки зрения современной науки? Какие, на ваш взгляд, факторы сделали возможной эту военную победу? Перевес в численности? Тактика?

– По поводу численности русского войска точных сведений в источниках нет, но очевидно, что Дмитрию удалось собрать достаточно серьезные силы. И безусловно, главным фактором, обеспечившим успех, стал союз многих князей под его руководством. Что же касается тактики, то, насколько можно судить по имеющимся данным, решающим оказался удар резерва, находившегося в засаде, – так называемого Засадного полка во главе с князьями Владимиром Андреевичем Серпуховским и Дмитрием Боброком-Волынским. Это был перелом в битве.

И безусловно, главным фактором, обеспечившим успех, стал союз многих князей под его руководством. Что же касается тактики, то, насколько можно судить по имеющимся данным, решающим оказался удар резерва, находившегося в засаде, – так называемого Засадного полка во главе с князьями Владимиром Андреевичем Серпуховским и Дмитрием Боброком-Волынским. Это был перелом в битве.

Пересвет, Челубей и другие

– Самые востребованные, как оказалось, и в науке, и в общественном сознании рассказы о Куликовской битве одновременно самые поздние. Прежде всего это «Сказание о Мамаевом побоище».

– Да, это так.

– А насколько можно доверять «Сказанию»? Ведь именно из него мы узнаем и о встрече князя Дмитрия Ивановича с преподобным Сергием Радонежским накануне сражения, и об ударе Засадного полка, и о ряде других деталей.

– Вы правы, «Сказание о Мамаевом побоище» действительно памятник поздний, созданный, как ныне установлено, в начале XVI века, то есть спустя почти полтора столетия после Куликовской битвы. Первая половина XVI века – время появления художественного осмысления многих исторических событий. Если раньше какие-то сведения летописцами и другими книжниками могли реконструироваться исходя из их представлений о том, как это могло бы быть, то с начала XVI столетия в целом ряде произведений мы сталкиваемся уже с прямым художественным вымыслом. В частности, это касается «Сказания о Мамаевом побоище». Условно говоря, это что-то вроде исторического романа.

Первая половина XVI века – время появления художественного осмысления многих исторических событий. Если раньше какие-то сведения летописцами и другими книжниками могли реконструироваться исходя из их представлений о том, как это могло бы быть, то с начала XVI столетия в целом ряде произведений мы сталкиваемся уже с прямым художественным вымыслом. В частности, это касается «Сказания о Мамаевом побоище». Условно говоря, это что-то вроде исторического романа.

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век

– А что в «Сказании» можно считать достоверной информацией?

– Там есть сведения, почерпнутые из более ранних источников. В частности, о том, что удар Засадного полка имел место, есть намек в более ранней «Задонщине». Поэтому информация об этом может считаться в основе своей достоверной.

Если же говорить о визите князя Дмитрия к преподобному Сергию, то соответствующее известие есть также в «Житии Сергия Радонежского», созданном Епифанием Премудрым в начале XV века. Другое дело, что в науке существует мнение, согласно которому этот визит был как раз перед сражением на реке Воже, а не перед Куликовской битвой. Однако сам факт встречи московского князя с Сергием Радонежским сомнений не вызывает.

Другое дело, что в науке существует мнение, согласно которому этот визит был как раз перед сражением на реке Воже, а не перед Куликовской битвой. Однако сам факт встречи московского князя с Сергием Радонежским сомнений не вызывает.

Вместе с тем некоторые детали описания Куликовской битвы в «Сказании о Мамаевом побоище» не подтверждаются более ранними источниками. К их числу можно отнести, например, поединок русского воина Пересвета с ордынским богатырем, имя которого по-разному дается в разных редакциях «Сказания» (известное всем со школьной скамьи имя Челубей появляется лишь в источниках середины XVII века – спустя два с половиной столетия после битвы!). По ранним же источникам, Пересвет противостоял врагам во время самой битвы и погиб в гуще сражения, а не в самом его начале, во время поединка один на один. Информация о якобы имевшем место переодевании Дмитрия Ивановича, когда князь поменялся одеянием со своим боярином, также не находит подтверждения в ранних источниках, хотя этот эпизод стал популярным при изложении событий Куликовской битвы.

Компромисс с Тохтамышем

– Можно ли считать, что последовавший два года спустя поход хана Тохтамыша на Москву, как это зачастую трактовалось в советской историографии, был своеобразной местью князю Дмитрию за победу на Куликовом поле?

– Но ведь получается, что, разгромив Мамая, Дмитрий помог Тохтамышу завладеть властью во всей Орде. И в этом смысле мстить Дмитрию Ивановичу хану было не за что. Скорее наоборот, он должен был быть благодарен московскому князю. Другое дело, что в войска Тохтамыша влились остатки Мамаевой орды: на сторону хана перешли эмиры, которые ранее участвовали в Куликовской битве. У них, конечно, был мотив мести наверняка. Но вряд ли такой мотив был у самого Тохтамыша.

– Чем же тогда объяснить поход 1382 года?

– Тем, что не была возобновлена выплата дани. Когда Тохтамыш пришел к власти, в Москве его воцарение признали и к нему отправились послы от Дмитрия, но выплату дани великий князь возобновлять не спешил. Он начал ее платить только после того, как Тохтамыш сжег Москву, и то не сразу, а годом позже, в 1383-м, когда в Орду было направлено посольство во главе со старшим сыном Дмитрия Ивановича 11-летним Василием (будущим Василием I). Тогда было заключено соглашение, по которому Тохтамыш сохранял великое княжение за московским князем, а тот брал на себя обязательство выплачивать дань. Видимо, после этого был выплачен и долг Москвы за предыдущие годы.

Он начал ее платить только после того, как Тохтамыш сжег Москву, и то не сразу, а годом позже, в 1383-м, когда в Орду было направлено посольство во главе со старшим сыном Дмитрия Ивановича 11-летним Василием (будущим Василием I). Тогда было заключено соглашение, по которому Тохтамыш сохранял великое княжение за московским князем, а тот брал на себя обязательство выплачивать дань. Видимо, после этого был выплачен и долг Москвы за предыдущие годы.

– Почему Дмитрий пошел на битву с Мамаем в 1380-м, но отказался выступить против Тохтамыша в 1382 году? Не было ресурсов для противостояния, потому что слишком ощутимыми оказались потери на Куликовом поле, или же собрать полки против Тохтамыша не позволял статус законного «царя», коим тот, в отличие от Мамая, обладал?

– Безусловно, потери были очень значительными, и во второй раз за такое короткое время собрать столь крупное войско не представлялось возможным. Но и статус Тохтамыша, вы правы, тоже сыграл свою роль, потому что против законного «царя» выступать было сложнее. Еще сложнее было создать коалицию князей. Весьма показательно, что тот же суздальский и нижегородский князь Дмитрий Константинович (до определенного момента союзник Дмитрия, хотя и не участвовавший в Куликовской битве) направил к Тохтамышу, когда хан приблизился к границам Руси, в качестве послов своих сыновей (они приходились шуринами Дмитрию Ивановичу, который был женат на их сестре). То есть даже князья, явно зависимые от Дмитрия, в тот момент не были настроены воевать с законным «царем».

Еще сложнее было создать коалицию князей. Весьма показательно, что тот же суздальский и нижегородский князь Дмитрий Константинович (до определенного момента союзник Дмитрия, хотя и не участвовавший в Куликовской битве) направил к Тохтамышу, когда хан приблизился к границам Руси, в качестве послов своих сыновей (они приходились шуринами Дмитрию Ивановичу, который был женат на их сестре). То есть даже князья, явно зависимые от Дмитрия, в тот момент не были настроены воевать с законным «царем».

Наконец, Тохтамыш действовал стремительно, его поход был хорошо организован, и у московского князя просто даже времени не оставалось на то, чтобы попытаться что-либо сделать.

– Тем не менее его поражение в 1382 году какое-то странное, потому что, с одной стороны, после этого возобновилась выплата дани, но с другой – статус Дмитрия Ивановича как великого князя не был поставлен под сомнение Тохтамышем. Это не очень вписывается в традиционные представления о победе и поражении, правда же? Почему так произошло?

– Вы правы. Разгадка, думаю, заключается в том, что это не было в буквальном смысле слова полное поражение Дмитрия Ивановича. Да, была разгромлена столица, но что касается остальной территории, то из крупных городов Северо-Восточной Руси только Переславль-Залесский подвергся разорению. Скажем, в 1408 году во время похода Едигея, который не привел к взятию Москвы (хотя был на это направлен), ордынцы разорили гораздо больше русских городов, чем в 1382-м.

Разгадка, думаю, заключается в том, что это не было в буквальном смысле слова полное поражение Дмитрия Ивановича. Да, была разгромлена столица, но что касается остальной территории, то из крупных городов Северо-Восточной Руси только Переславль-Залесский подвергся разорению. Скажем, в 1408 году во время похода Едигея, который не привел к взятию Москвы (хотя был на это направлен), ордынцы разорили гораздо больше русских городов, чем в 1382-м.

Кроме того, хан Тохтамыш, находясь в Москве, не продиктовал великому князю «условий капитуляции», а довольно быстро из города ушел. Кстати, в конце того же 1382 года Дмитрий Иванович нанес удар по Рязанской земле, князь которой Олег Иванович фактически принял сторону Тохтамыша в его походе на Москву. То есть Дмитрий наказал его за сотрудничество с самим «царем».

Есть еще один момент. В конце 1382 года в Москву прибыл посол от Тохтамыша. Получается, что тот первым снарядил посольство, и только после этого, уже весной 1383 года, Дмитрий отправил своего сына с «боярами старейшими» в Орду. Это означает, что разорением Москвы конфликт не завершился, он продолжался и лишь позднее стороны пришли к обоюдовыгодному соглашению.

Это означает, что разорением Москвы конфликт не завершился, он продолжался и лишь позднее стороны пришли к обоюдовыгодному соглашению.

– То есть своеобразный компромисс все-таки был достигнут?

– Да. По-видимому, Тохтамыш понял, что даже если он отдаст ярлык, скажем, Михаилу Александровичу Тверскому, который в надежде на это еще в 1382 году отправился в Орду, то к прекращению конфликта с Москвой это все равно не приведет. Михаил был слабее Дмитрия, а значит, гораздо выгоднее было договориться с Москвой и возобновить получение дани от московского князя.

Внутреннее дело московских князей

– В завещании Дмитрия Донского есть фраза: «А переменит Бог Орду», которую часто трактуют как предсказание будущего свержения ига. Это действительно так?

– Разумеется, победы, одержанные Дмитрием Ивановичем и на Куликовом поле, и на реке Воже, оказали сильное воздействие на современников, а еще больше – на следующие поколения русских людей, поскольку показали, что войска Орды можно одолеть в открытом бою.

Что же касается формулировки завещания, то здесь, вероятнее всего, имелось в виду не свержение ига как такового, а повторение той ситуации, которая была в 1360–1370-е годы. Очевидно, эту фразу следует читать так: если в Орде опять настанет какое-нибудь неустроение, новая «замятня», как это было во времена Мамая, то, соответственно, дань снова можно будет не платить. И вскоре, кстати, такая ситуация действительно сложилась. После 1395 года, когда Тохтамыш был разгромлен Тимуром, фактическая власть на долгий период опять оказалась в руках нелегитимного правителя – на этот раз эмира Едигея. Он правил с перерывами примерно 20 лет, и, пока у власти был Едигей, великий князь Василий – сын и преемник Дмитрия Донского – не выплачивал дань. Это и привело к состоянию войны с Едигеем, которая длилась несколько лет. Но потом, когда к власти в Орде вновь пришли законные ханы, выплата дани была возобновлена. Подчиняться законному «царю» в то время считалось нормальным.

– Как бы вы оценили историческое значение самого Дмитрия Донского и его антиордынской политики?

– Основная цель политики Дмитрия не была связана с полной ликвидацией власти Орды. Его главной целью было добиться такого порядка вещей, при котором великое княжение Владимирское стало бы наследственным владением московского княжеского дома. И в конце концов он смог этого добиться – и от своих соседей, и, что еще важнее, от правителя Орды.

Его главной целью было добиться такого порядка вещей, при котором великое княжение Владимирское стало бы наследственным владением московского княжеского дома. И в конце концов он смог этого добиться – и от своих соседей, и, что еще важнее, от правителя Орды.

Иными словами, Дмитрий не собирался свергать ханскую власть как таковую. Он стремился к тому, чтобы ордынский хан признал великое княжение «отчиной» московских князей – Дмитрия и его потомков. Именно это и вынужден был сделать Тохтамыш. Произошло это в 1383 году. В итоге шесть лет спустя – в 1389-м – Дмитрий Донской перед смертью первым из московских князей передал великое княжение Владимирское своему сыну по завещанию в качестве «отчины».

Этого не могли сделать ни его отец – Иван Иванович Красный, ни его дед – Иван Данилович Калита. Они передавали по наследству только Московское княжество, а Дмитрий добился существенно большего. И в дальнейшем если и велась борьба за великое княжение, то только между князьями московского семейства. В XV веке это уже было внутреннее дело московских князей.

В XV веке это уже было внутреннее дело московских князей.

Долгосрочные последствия этого достижения трудно переоценить. По сути, оно означало, что территория Московского и Великого Владимирского княжеств (а это очень значительная часть Северо-Восточной Руси) оказалась под единой властью. Собственно, это та территория, вокруг которой в будущем и сформировалось государство, получившее затем название Россия. Вот в чем состоит главное достижение Донского, к которому ему пришлось идти через многие войны, в которых он лично участвовал, – и с рядом сопредельных княжеств, и с Литвой, и прежде всего, конечно, с Ордой.

Что почитать?

Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000

Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии. М., 2010

Почекаев Р.Ю. Мамай. История «антигероя» в истории. СПб., 2010

Борисов Н.С. Дмитрий Донской. М., 2014 (серия «ЖЗЛ»)

Лента времени

1350

Рождение Дмитрия Донского.

1357

Начало «великой замятни» в Золотой Орде.

1359

Смерть великого князя Ивана Красного, его девятилетний сын Дмитрий становится московским князем.

1362

Получение Дмитрием великого княжения Владимирского.

1367

Начало строительства белокаменного Кремля в Москве.

1371

Поездка Дмитрия Московского в Орду на встречу с Мамаем.

1378

Победа над ордынским отрядом на реке Воже.

1380

Разгром Мамая в Куликовской битве.

1382

Разорение Москвы войсками хана Тохтамыша.

1389

Смерть Дмитрия Донского.

Беседовал Владимир Рудаков

Наверх

Вернуться назад

Следующая статья

долгая история бурных отношений

Сцепляясь рогами из-за Сирии, Россия и Турция разыгрывают последнюю главу многовекового соперничества.

С 1600-х годов эти двое колеблются между конфликтом и непростой дружбой. Но словесная война, разразившаяся после того, как Турция сбила российский самолет, который, как она утверждает, вошел в ее воздушное пространство в этом месяце, привела к тому, что напряженность достигла уровня, невиданного уже некоторое время.

Россия и Турция возникли как самостоятельные державы почти одновременно – в 1380 и 1389 годах. Затем последовал впечатляющий подъем Османской империи, которая быстро расширялась и к 16 веку стала сверхдержавой.

Россия была относительно бедна ресурсами и окружена более могущественными соседями. Только в конце 16 века она стала крупной европейской державой.

Прямое соперничество с Османской империей началось в 17 веке, когда Россия присоединилась к союзу Священной лиги с Польшей и империей Габсбургов, отняв часть территории у османов, но, что немаловажно, не Крым.

Смена ролей

XVIII век стал поворотным моментом в русско-османских отношениях. Реформы вестернизации Петра Великого укрепили Россию. А при Екатерине Великой одержал ряд стратегических побед над Османской империей, взяв под свой контроль северную часть Черного моря после русско-турецкой войны 1768-74 гг. Крым стал независимым от османов в качестве прелюдии к его возможному присоединению к Российской империи в 1783 году.

Реформы вестернизации Петра Великого укрепили Россию. А при Екатерине Великой одержал ряд стратегических побед над Османской империей, взяв под свой контроль северную часть Черного моря после русско-турецкой войны 1768-74 гг. Крым стал независимым от османов в качестве прелюдии к его возможному присоединению к Российской империи в 1783 году.

Война была первым случаем, когда Османская империя потеряла мусульманских подданных в пользу христианского государства. С тех пор Турция болезненно относится к этой утрате, что помогает объяснить напряженность, возникшую после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Еще одним важным эпизодом было завоевание Кавказа русскими в первой половине XIX века. После их поражения в Турцию переселилось около миллиона кавказских мусульман. Эти общины до сих пор проживают в Турции, что повлияло на отношение турок к чеченским войнам в 19-м веке. 90-е.

90-е.

После Первой мировой войны обе страны сформировались в совершенно иной форме. Россия стала социалистическим государством, а Турция встала на путь светской модернизации. Оба проигравшие в мировом конфликте, они поддерживали хорошие отношения в 1920-е годы, улаживая свои территориальные споры.

Но Россия начала оказывать давление на Турцию после Второй мировой войны. Он хотел получить контроль над турецкими проливами (Босфор и Дарданеллы) и территорией в восточной Турции. Это стало ключевым фактором в развитии доктрины Трумэна (1947), когда США взяли на себя глобальную ответственность за сдерживание коммунизма, тем самым формально начав холодную войну. Турция получила существенную военную поддержку США, отказалась от своего нейтралитета и вступила в НАТО в 1952 году.

Сразу после смерти Сталина в 1953 году СССР извинился перед Турцией и отказался от всех территориальных претензий. Отношения между ними быстро улучшились, в немалой степени из-за растущего разочарования Турции в своих западных союзниках. Когда Турция столкнулась с санкциями после вторжения на Кипр в 1974, СССР воспользовался предложением экономической помощи.

Когда Турция столкнулась с санкциями после вторжения на Кипр в 1974, СССР воспользовался предложением экономической помощи.

Современные отношения

После распада Советского Союза и без того значительные экономические связи продолжали укрепляться, особенно в новых областях туризма и экспорта потребительских товаров из Турции.

Однако их отношения осложнялись изменившимся геополитическим ландшафтом. Турция была открыта для эксплуатации пантюркистских идей и оспаривания влияния России в новых независимых тюркоязычных государствах Средней Азии и Азербайджане.

Северный Кавказ. Kbh4rd, CC BY-SA Отношения с Арменией также оставались весьма чувствительным моментом. Турция имеет историю напряженных отношений с армянами, начиная с геноцида 1915 года. Он также поддерживает Азербайджан в его замороженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Между тем самым верным союзником России на Кавказе оставалась Армения.

Однако самым большим вызовом для российско-турецких отношений в последнее время стали чеченские войны. Чеченские сепаратисты пользовались широкой поддержкой из турецких источников, и Москва выразила свое недовольство, протянув руку дружбы Курдской рабочей партии — сепаратистскому движению, выступившему против турецкого правительства. В конце концов обе страны согласились разорвать связи с соответствующими повстанцами и нормализовали свои отношения.

Наступил золотой век. Экономические связи укреплялись личными отношениями между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Подводный газопровод был построен в 2003 году, и к 2014 году Россия стала крупнейшим импортером газа в Турцию. Туризм также стал основным связующим звеном между двумя странами: Россия направила наибольшее количество туристов в Турцию в 2013–2014 годах.

Имеются амбициозные планы по строительству российским Росатомом первой АЭС в Турции в Аккую стоимостью 20 миллиардов долларов, а также ведутся переговоры о строительстве нового газопровода в обход Украины для экспорта российского газа в Европу.

Теперь, однако, все это, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок из-за конфликта в Сирии.

Авария из-за Сирии

Конфликт в Сирии привел к тому, что Турция приняла более 1,7 миллиона беженцев. Роль курдов в конфликте также вызывает отвращение у Анкары и ставит Турцию в противоречие со своими западными союзниками.

Путин и Эрдоган незадолго до инцидента с самолетом. РейтерЦель Анкары состоит в том, чтобы защитить повстанческие группы, которые она поддерживает в Сирии, в частности, туркменские, а также связанные с «Братьями-мусульманами» группы, воюющие с Асадом. Сбитый российский военный самолет можно интерпретировать как способ ввести бесполетную зону вдоль турецко-сирийской границы. Это защищает протеже Турции и заставляет другие державы признать особый статус Турции в регионе.

Подход России к гражданской войне в Сирии в немалой степени основан на вере Москвы в то, что светские авторитарные правители являются единственным эффективным оплотом против радикального ислама на Ближнем Востоке. Кремль рассматривает радикальный ислам как угрозу своей внутренней безопасности и международному порядку. Он поддерживает Асада, чтобы подчеркнуть нелегитимность смены режима посредством народного восстания или внешнего давления. По мнению Москвы, такие движения потенциально ставят под угрозу ее собственную легитимность и создают хаос в международных отношениях, как это было в Ираке, Ливии и, с ее точки зрения, на Украине.

Кремль рассматривает радикальный ислам как угрозу своей внутренней безопасности и международному порядку. Он поддерживает Асада, чтобы подчеркнуть нелегитимность смены режима посредством народного восстания или внешнего давления. По мнению Москвы, такие движения потенциально ставят под угрозу ее собственную легитимность и создают хаос в международных отношениях, как это было в Ираке, Ливии и, с ее точки зрения, на Украине.

Россия также, конечно же, стремится играть ведущую роль на Ближнем Востоке, чтобы утвердить свой статус мировой державы.

И вот Турция и Россия впервые более чем за столетие открыто столкнулись. Это остается очень напряженной ситуацией, но это просто еще один поворот в долгих и сложных отношениях.

Периодизация

ПериодизацияПериодизация

Трудно изучить несколько столетий истории любой части света

без принятия какой-либо схемы тематических или хронологических подразделений. Большинство курсов

применительно к России используют периодизацию, позволяющую рассматривать предмет в

управляемые хронологические единицы. Стандартная схема такова:

Стандартная схема такова:

Киевский период середина IX — начало XIII вв. Монгольский (или удельный) период 13-14 (или середина 15-го) века Московский период середина 15-го — конец 17-го веков Императорский (Санкт-Петербург) Период 18 век-1917 Советский период 1917-1991 Постсоветский период с 1991 г. по настоящее время.

В этом курсе нас интересуют первые три периода, и вы услышите и увидите термины, используемые часто, хотя, как мы обнаружим, «стандартный» хронологические границы между ними на самом деле могут быть не очень значимыми.

Проблема любой периодизации состоит в том, чтобы решить, на каком основании установить

границы между одним периодом и другим. Например, в основу схемы, изложенной

выше политическая история, где что-то такое простое, как местонахождение столицы

(например, Киев, Москва, Санкт-Петербург) представляется достаточным, чтобы «определить»

период. Часто территория далее делится по царствам, как если бы возник новый

правитель всегда так или иначе инициирует значительные изменения. Тем не менее закономерности политической истории

может не согласовываться с социальным, экономическим или культурным развитием, и в целом,

редко крупные новые разработки происходят в течение года или короткого промежутка лет. эволюция,

часто в течение определенного периода времени, является более распространенным паттерном. Разберемся подробнее

несколько из указанных периодов (до 1917) и посмотреть, в какой степени их

хронологические границы имеют смысл.

Тем не менее закономерности политической истории

может не согласовываться с социальным, экономическим или культурным развитием, и в целом,

редко крупные новые разработки происходят в течение года или короткого промежутка лет. эволюция,

часто в течение определенного периода времени, является более распространенным паттерном. Разберемся подробнее

несколько из указанных периодов (до 1917) и посмотреть, в какой степени их

хронологические границы имеют смысл.

Под «киевским» периодом понимается время, когда столица какого-то раннего

политическая единица (мы могли бы, очень осторожно, назвать ее «государством») находилась в

город Киев на реке Днепр на территории современной Украины. Мы

Однако можно было бы спросить, когда же он стал этой столицей и чьей именно столицей он был?

Часто считается, что ранняя история Руси начинается в Киеве; тем не менее, как мы узнаем на уроке,

история действительно сложнее. Кем бы ни были русы (предки первых

«русские» князья), они, несомненно, впервые не располагались в Киеве. Даже когда мы

известно, что Киев был «на карте» к середине 10 века, что

не означало, что оно контролировало всю территорию, которую мы считаем Киевским государством. Контроль

расширялась постепенно, вероятно, всегда была минимальной и, вероятно, начала ослабевать почти одновременно с

как только власть князей в Киеве достигла своего наибольшего размаха (к концу XI в.

век). Очевидно, что задолго до XIII века Киев был не единственным и даже не

важнейший из нескольких значительных политических центров на землях Руси.

Даже когда мы

известно, что Киев был «на карте» к середине 10 века, что

не означало, что оно контролировало всю территорию, которую мы считаем Киевским государством. Контроль

расширялась постепенно, вероятно, всегда была минимальной и, вероятно, начала ослабевать почти одновременно с

как только власть князей в Киеве достигла своего наибольшего размаха (к концу XI в.

век). Очевидно, что задолго до XIII века Киев был не единственным и даже не

важнейший из нескольких значительных политических центров на землях Руси.

Если мы посмотрим на политические факторы, то обнаружим, что только начало монгольского правления

в России дает нам довольно точную дату следующего периода. Главный монгол.

вторжение на территории Руси было завершено к 1240 году. Более проблематичной датой является

конец монгольского владычества — во многих учебниках указана дата 1480 г., когда русские и

Монгольские армии встретились на реке Угре к югу от Москвы, и монгольский правитель ушел

без боя и без сбора «дани» с великого князя

Москвы, Иван III. Тем не менее ясно, что эта монгольская банда была лишь одной из многих, а не

весьма значительна — монгольское могущество начало падать намного раньше. Возможно,

«Монгольский период» закончился уже в 1380 году (дата знаменитой битвы, выигранной

в основном русская армия на Куликовом поле) или не позднее начала XIV в.

Тем не менее ясно, что эта монгольская банда была лишь одной из многих, а не

весьма значительна — монгольское могущество начало падать намного раньше. Возможно,

«Монгольский период» закончился уже в 1380 году (дата знаменитой битвы, выигранной

в основном русская армия на Куликовом поле) или не позднее начала XIV в.

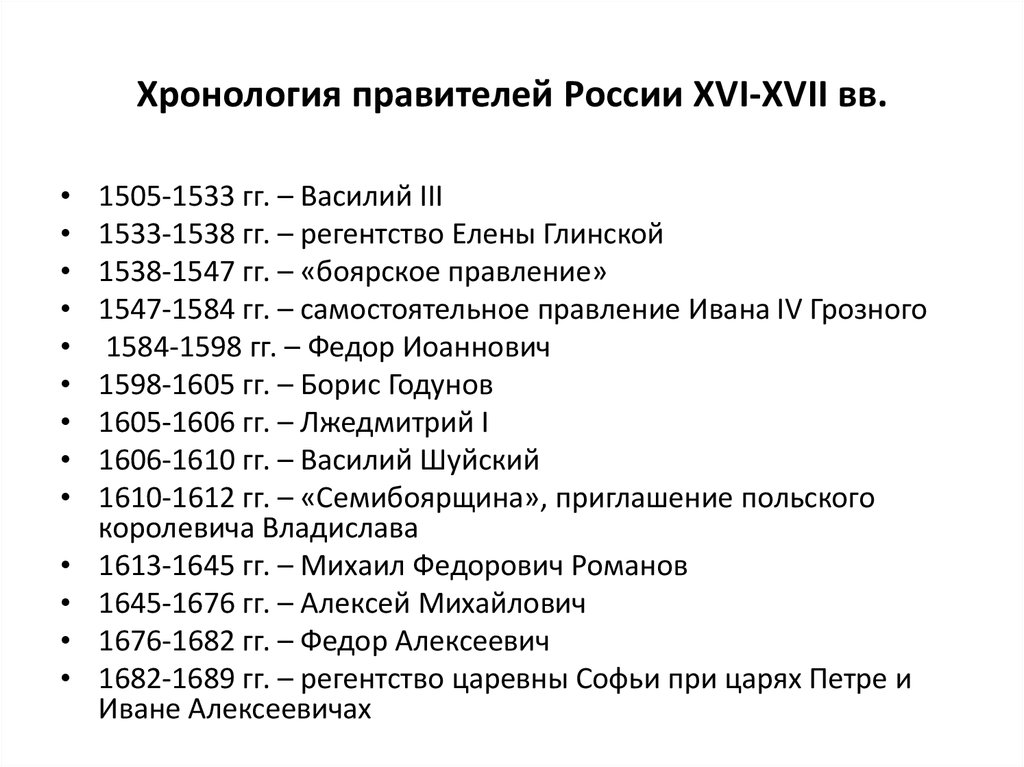

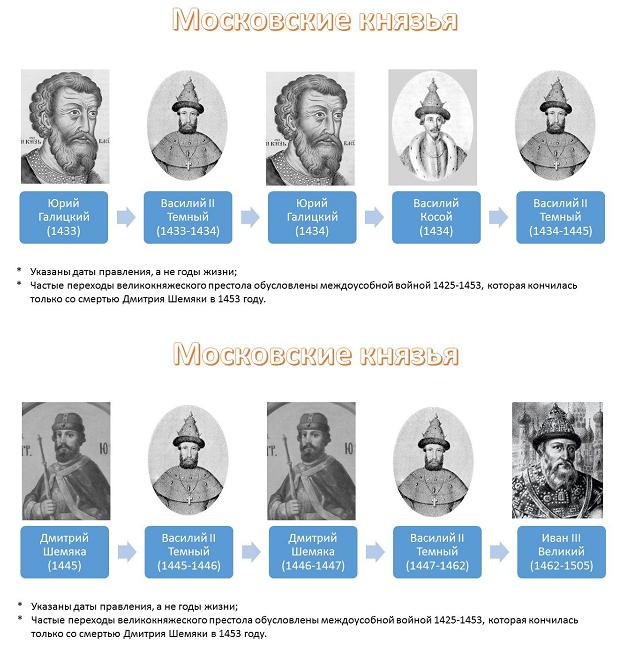

Но позволяет ли это еще говорить о московском или московском периоде? Москва была довольно незначительной в 1300 году, она была очень важной (среди нескольких самостоятельных русских княжества) к 1425 г., но чуть не распалась во время гражданской войны, длившейся до середина 15 века. Возможно, московский период действительно начинается с закрепление при великом князе Иване III (1462-1505).

Если мы посмотрим на факты помимо политической истории, мы обнаружим, что стандарт

периодизация вообще не очень хорошо работает. На этом факте настаивали историки-марксисты.

(не то чтобы их схема была более полезной, чем схема, основанная на политике). Они

подчеркивал экономическую и социальную основу человеческого развития и пытался втиснуть

российский опыт в схему, которую они считали справедливой для всех обществ. В

этого видения общества и их политические «надстройки» меняются в соответствии с

изменения в «средствах производства». Таким образом, рабовладельческие общества уступают место

феодальные или крепостнические общества. Основой экономической жизни феодального общества является

земледелие и, таким образом, общественные отношения заключаются в первую очередь в эксплуатации тех

обрабатывающие землю (крепостные) помещиками. Феодализм окончательно уступил место

капитализме, где в эксплуататорских отношениях теперь участвовали капиталистические собственники

промышленности и их промышленного труда. Применяя эту схему к России, историки-марксисты

установили, что феодализм существовал с киевских времен вплоть до 1861 г., когда

Российское правительство освободило крепостных. По сути, в одночасье, в 1861 году, Россия вступила

его капиталистическая фаза.

В

этого видения общества и их политические «надстройки» меняются в соответствии с

изменения в «средствах производства». Таким образом, рабовладельческие общества уступают место

феодальные или крепостнические общества. Основой экономической жизни феодального общества является

земледелие и, таким образом, общественные отношения заключаются в первую очередь в эксплуатации тех

обрабатывающие землю (крепостные) помещиками. Феодализм окончательно уступил место

капитализме, где в эксплуататорских отношениях теперь участвовали капиталистические собственники

промышленности и их промышленного труда. Применяя эту схему к России, историки-марксисты

установили, что феодализм существовал с киевских времен вплоть до 1861 г., когда

Российское правительство освободило крепостных. По сути, в одночасье, в 1861 году, Россия вступила

его капиталистическая фаза.

Есть много проблем с этой схемой. С одной стороны, это существенно

недооценивает значение торговли в Древней Руси — главного источника богатства

богатым не было и не могло быть земледелие хотя бы по той причине, что

большая часть земледелия на Руси была натуральной. Еще одним недостатком схемы является

что крепостное право как юридический институт ограничения свободного крестьянского движения не

развиваться до конца XVI в. Но в то же время было бы неправильно

рассматривать появление крепостного права как совпадающее с одной из политических границ, которые мы имеем

уже упоминалось, — на самом деле оно возникает в середине московского периода, и

продолжается вплоть до имперского периода, без серьезного перерыва в конце

семнадцатого века. Ясно, что развитие капитализма в России также было

постепенный процесс, где 1861 год изменился очень мало в краткосрочной перспективе — страна была

все еще в значительной степени земледельческой, и освобождение, конечно, не превратило крестьян в

предприниматели. До настоящего рывка быстрой индустриализации оставалось еще несколько десятилетий.

Еще одним недостатком схемы является

что крепостное право как юридический институт ограничения свободного крестьянского движения не

развиваться до конца XVI в. Но в то же время было бы неправильно

рассматривать появление крепостного права как совпадающее с одной из политических границ, которые мы имеем

уже упоминалось, — на самом деле оно возникает в середине московского периода, и

продолжается вплоть до имперского периода, без серьезного перерыва в конце

семнадцатого века. Ясно, что развитие капитализма в России также было

постепенный процесс, где 1861 год изменился очень мало в краткосрочной перспективе — страна была

все еще в значительной степени земледельческой, и освобождение, конечно, не превратило крестьян в

предприниматели. До настоящего рывка быстрой индустриализации оставалось еще несколько десятилетий.

Наконец, обратимся к вопросам культуры. Многие из тех, кто исследует русскую культуру, склонны

подчеркивают взаимоисключающие черты и резкие изменения. На самом деле культура сложна, и

разрозненные черты культуры часто имеют долгую жизнь и могут сосуществовать. Нормальный

антитезы для русской культуры — язычество/христианство и христианство/секуляризм

(«вестернизация»). Таким образом, в силу решения князя Владимира I в

конце 980-х годов восточные славяне-язычники стали христианами, и в силу

«реформы» царя Петра I («Великого») в начале XVIII в.

века светская культура Западной Европы пришла на смену православной христианской культуре

Московия. Действительно, 9можно увидеть 80-е и начало 18 века

как водоразделы, и оба более или менее совпадают с одной из границ, которые мы устанавливаем на

основы политической истории (консолидация вокруг Киева; перенос столицы

из Москвы в Санкт-Петербург). Проблема в этой идее заключается в том, что большинство ранних

Восточные славяне не стали христианами в одночасье или, возможно, даже в течение многих последующих столетий.

как и большинство православных русских в 18 веке не отказались от своей веры

и принять западную («светскую») культуру. Можно утверждать, что развитие и

углубление православной культуры было непрерывным процессом, безусловно, вплоть до

восемнадцатого века (и независимо от того, правили ли монголы или московские князья

были важны).

Нормальный

антитезы для русской культуры — язычество/христианство и христианство/секуляризм

(«вестернизация»). Таким образом, в силу решения князя Владимира I в

конце 980-х годов восточные славяне-язычники стали христианами, и в силу

«реформы» царя Петра I («Великого») в начале XVIII в.

века светская культура Западной Европы пришла на смену православной христианской культуре

Московия. Действительно, 9можно увидеть 80-е и начало 18 века

как водоразделы, и оба более или менее совпадают с одной из границ, которые мы устанавливаем на

основы политической истории (консолидация вокруг Киева; перенос столицы

из Москвы в Санкт-Петербург). Проблема в этой идее заключается в том, что большинство ранних

Восточные славяне не стали христианами в одночасье или, возможно, даже в течение многих последующих столетий.

как и большинство православных русских в 18 веке не отказались от своей веры

и принять западную («светскую») культуру. Можно утверждать, что развитие и

углубление православной культуры было непрерывным процессом, безусловно, вплоть до

восемнадцатого века (и независимо от того, правили ли монголы или московские князья

были важны).