Кто на самом деле создал атомную бомбу

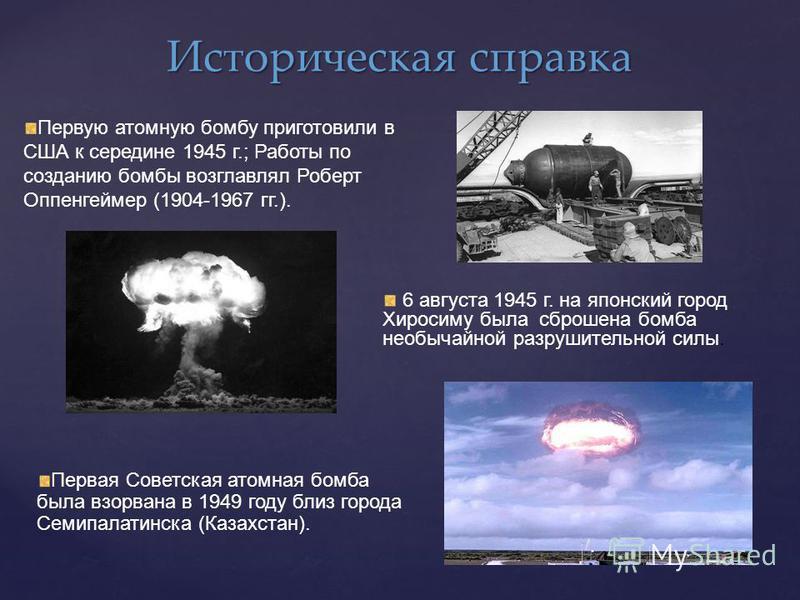

Отцами атомной бомбы обычно называют американца Роберта Оппенгеймера и советского ученого Игоря Курчатова. Но учитывая, что работы над смертоносным оружием велись параллельно в четырех странах и кроме ученых этих стран в них участвовали выходцы из Италии, Венгрии, Дании и так далее, родившаяся в результате бомба по справедливости может быть названа детищем разных народов.

Константин Ришес

Первыми за дело взялись немцы. В декабре 1938 года их физики Отто Ган и Фриц Штрассман впервые в мире осуществили искусственное расщепление ядра атома урана. В апреле 1939 года в адрес военного руководства Германии поступило письмо профессоров Гамбургского университета П. Хартека и В. Грота, в котором указывалось на принципиальную возможность создания нового вида высокоэффективного взрывчатого вещества. Ученые писали: «Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими».

Германия начинает и… проигрывает

26 сентября 1939 года, когда в Европе уже полыхала вoйна, было принято решение засекретить все работы, имеющие отношение к урановой проблеме и осуществлению программы, получившей название «Урановый проект». Задействованные в проекте ученые поначалу были настроены весьма оптимистично: они считали возможным создание ядерного оружия в течение года.

К участию в проекте были привлечены 22 организации, в том числе такие известные научные центры, как Физический институт Общества Кайзера Вильгельма, Институт физической химии Гамбургского университета, Физический институт Высшей технической школы в Берлине, Физико-химический институт Лейпцигского университета и многие другие. Проект курировал лично имперский министр вооружений Альберт Шпеер. На концерн «ИГ Фарбениндустри» было возложено производство шестифтористого урана, из которого возможно извлечение изотопа урана-235, способного к поддержанию цепной реакции. Этой же компании поручалось и сооружение установки по разделению изотопов. В работах непосредственно участвовали такие маститые ученые, как Гейзенберг, Вайцзеккер, фон Арденне, Риль, Позе, нобелевский лауреат Густав Герц и другие.

В течение двух лет группа Гейзенберга провела исследования, необходимые для создания атомного реактора с использованием урана и тяжелой воды. Было подтверждено, что взрывчатым веществом может служить лишь один из изотопов, а именно — уран-235, содержащийся в очень небольшой концентрации в обычной урановой руде. Первая проблема заключалась в том, как его оттуда вычленить. Отправной точкой программы создания бомбы был атомный реактор, для которого — в качестве замедлителя реакции — требовался графит либо тяжелая вода. Немецкие физики выбрали воду, создав себе тем самым серьезную проблему. После оккупации Норвегии в руки нацистов перешел в то время единственный в мире завод по производству тяжелой воды. Но там запас необходимого физикам продукта к началу вoйны составлял лишь десятки килограммов, да и они не достались немцам — французы увели ценную продукцию буквально из-под носа нацистов. А в феврале 1943 года заброшенные в Норвегию английские коммандос с помощью бойцов местного сопротивления вывели завод из строя. Реализация ядерной программы Германии оказалась под угрозой. На этом злоключения немцев не кончились: в Лейпциге взорвался опытный ядерный реактор.

Было подтверждено, что взрывчатым веществом может служить лишь один из изотопов, а именно — уран-235, содержащийся в очень небольшой концентрации в обычной урановой руде. Первая проблема заключалась в том, как его оттуда вычленить. Отправной точкой программы создания бомбы был атомный реактор, для которого — в качестве замедлителя реакции — требовался графит либо тяжелая вода. Немецкие физики выбрали воду, создав себе тем самым серьезную проблему. После оккупации Норвегии в руки нацистов перешел в то время единственный в мире завод по производству тяжелой воды. Но там запас необходимого физикам продукта к началу вoйны составлял лишь десятки килограммов, да и они не достались немцам — французы увели ценную продукцию буквально из-под носа нацистов. А в феврале 1943 года заброшенные в Норвегию английские коммандос с помощью бойцов местного сопротивления вывели завод из строя. Реализация ядерной программы Германии оказалась под угрозой. На этом злоключения немцев не кончились: в Лейпциге взорвался опытный ядерный реактор.

В 1944 году Гейзенберг получил литые урановые пластины для большой реакторной установки, под которую в Берлине уже сооружался специальный бункер. Последний эксперимент по достижению цепной реакции был намечен на январь 1945 года, но 31 января все оборудование спешно демонтировали и отправили из Берлина в деревню Хайгерлох неподалеку от швейцарской границы, где оно было развернуто только в конце февраля. Реактор содержал 664 кубика урана общим весом 1525 кг, окруженных графитовым замедлителем-отражателем нейтронов весом 10 т. В марте 1945 года в активную зону дополнительно влили 1,5 т тяжелой воды. 23 марта в Берлин доложили, что реактор заработал. Но радость была преждевременна — реактор не достиг критической точки, цепная реакция не пошла. После перерасчетов оказалось, что количество урана необходимо увеличить по крайней мере на 750 кг, пропорционально увеличив массу тяжелой воды. Но запасов ни того ни другого уже не оставалось. Конец Третьего рейха неумолимо приближался. 23 апреля в Хайгерлох вошли американские войска. Реактор был демонтирован и вывезен в США.

Последний эксперимент по достижению цепной реакции был намечен на январь 1945 года, но 31 января все оборудование спешно демонтировали и отправили из Берлина в деревню Хайгерлох неподалеку от швейцарской границы, где оно было развернуто только в конце февраля. Реактор содержал 664 кубика урана общим весом 1525 кг, окруженных графитовым замедлителем-отражателем нейтронов весом 10 т. В марте 1945 года в активную зону дополнительно влили 1,5 т тяжелой воды. 23 марта в Берлин доложили, что реактор заработал. Но радость была преждевременна — реактор не достиг критической точки, цепная реакция не пошла. После перерасчетов оказалось, что количество урана необходимо увеличить по крайней мере на 750 кг, пропорционально увеличив массу тяжелой воды. Но запасов ни того ни другого уже не оставалось. Конец Третьего рейха неумолимо приближался. 23 апреля в Хайгерлох вошли американские войска. Реактор был демонтирован и вывезен в США.

Тем временем за океаном

Параллельно с немцами (лишь с небольшим отставанием) разработками атомного оружия занялись в Англии и в США. Начало им положило письмо, направленное в сентябре 1939 года Альбертом Эйнштейном президенту США Франклину Рузвельту. Инициаторами письма и авторами большей части текста были физики-эмигранты из Венгрии Лео Силард, Юджин Вигнер и Эдвард Теллер. Письмо обращало внимание президента на то, что нацистская Германия ведет активные исследования, в результате которых может вскоре обзавестись атомной бомбой.

Начало им положило письмо, направленное в сентябре 1939 года Альбертом Эйнштейном президенту США Франклину Рузвельту. Инициаторами письма и авторами большей части текста были физики-эмигранты из Венгрии Лео Силард, Юджин Вигнер и Эдвард Теллер. Письмо обращало внимание президента на то, что нацистская Германия ведет активные исследования, в результате которых может вскоре обзавестись атомной бомбой.

В СССР первые сведения о работах, проводимых как союзниками, так и противником, были доложены Сталину разведкой еще в 1943 году. Сразу же было принято решение о развертывании подобных работ в Союзе. Так начался советский атомный проект. Задания получили не только ученые, но и разведчики, для которых добыча ядерных секретов стала сверхзадачей.

Ценнейшие сведения о работе над атомной бомбой в США, добытые разведкой, очень помогли продвижению советского ядерного проекта. Участвовавшие в нем ученые сумели избежать тупиковых путей поиска, тем самым существенно ускорив достижение конечной цели.

Опыт недавних врагов и союзников

Естественно, советское руководство не могло оставаться безразличным и к немецким атомным разработкам. По окончании вoйны в Германию была направлена группа советских физиков, среди которых были будущие академики Арцимович, Кикоин, Харитон, Щелкин. Все были закамуфлированы в форму полковников Красной армии. Операцией руководил первый заместитель наркома внутренних дел Иван Серов, что открывало любые двери. Кроме нужных немецких ученых «полковники» разыскали тонны металлического урана, что, по признанию Курчатова, сократило работу над советской бомбой не менее чем на год. Немало урана из Германии вывезли и американцы, прихватив и специалистов, работавших над проектом. А в СССР, помимо физиков и химиков, отправляли механиков, электротехников, стеклодувов. Некоторых находили в лагерях военнопленных. Например, Макса Штейнбека, будущего советского академика и вице-президента АН ГДР, забрали, когда он по прихоти начальника лагеря изготовлял солнечные часы.

Лабораторией «А» руководил барон Манфред фон Арденне, талантливый физик, разработавший метод газодиффузионной очистки и разделения изотопов урана в центрифуге. Поначалу его лаборатория располагалась на Октябрьском поле в Москве. К каждому немецкому специалисту было приставлено по пять-шесть советских инженеров. Позже лаборатория переехала в Сухуми, а на Октябрьском поле со временем вырос знаменитый Курчатовский институт. В Сухуми на базе лаборатории фон Арденне сложился Сухумский физико-технический институт. В 1947 году Арденне удостоился Сталинской премии за создание центрифуги для очистки изотопов урана в промышленных масштабах.

Николаус Риль, уроженец Санкт-Петербурга, в 1920-е годы переехавший в Германию, стал руководителем лаборатории «Б», которая проводила исследования в области радиационной химии и биологии на Урале (ныне город Снежинск). Здесь с Рилем работал его старый знакомый еще по Германии, выдающийся русский биолог-генетик Тимофеев-Ресовский («Зубр» по роману Д. Гранина).

Получив признание в СССР как исследователь и талантливый организатор, умеющий находить эффективные решения сложнейших проблем, доктор Риль стал одной из ключевых фигур советского атомного проекта. После успешного испытания советской бомбы он стал Героем Социалистического Труда и лауреатом Сталинской премии.

После успешного испытания советской бомбы он стал Героем Социалистического Труда и лауреатом Сталинской премии.

Работы лаборатории «В», организованной в Обнинске, возглавил профессор Рудольф Позе, один из пионеров в области ядерных исследований. Под его руководством были созданы реакторы на быстрых нейтронах, первая в Союзе АЭС, началось проектирование реакторов для подводных лодок. Объект в Обнинске стал основой для организации Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского. Позе работал до 1957 года в Сухуми, затем — в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

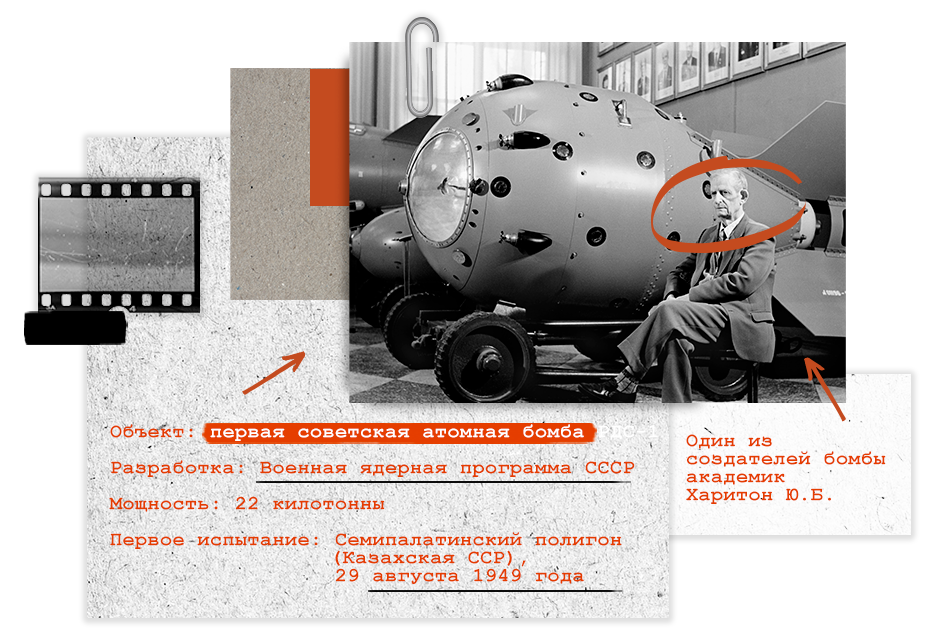

Руководителем лаборатории «Г», размещенной в сухумском санатории «Агудзеры», стал Густав Герц, племянник знаменитого физика XIX века, сам известный ученый. Он получил признание за серию экспериментов, ставших подтверждением теории атома Нильса Бора и квантовой механики. Результаты его весьма успешной деятельности в Сухуми в дальнейшем были использованы на промышленной установке, построенной в Новоуральске, где в 1949 году была выработана начинка для первой советской атомной бомбы РДС-1. За свои достижения в рамках атомного проекта Густав Герц в 1951 году удостоился Сталинской премии.

За свои достижения в рамках атомного проекта Густав Герц в 1951 году удостоился Сталинской премии.

Немецкие специалисты, получившие разрешение вернуться на родину (естественно, в ГДР), давали подписку о неразглашении в течение 25 лет сведений о своем участии в советском атомном проекте. В Германии они продолжали работать по специальности. Так, Манфред фон Арденне, дважды удостоенный Национальной премии ГДР, занимал должность директора Физического института в Дрездене, созданного под эгидой Научного совета по мирному применению атомной энергии, которым руководил Густав Герц. Национальную премию получил и Герц — как автор трехтомного труда-учебника по ядерной физике. Там же, в Дрездене, в Техническом университете, работал и Рудольф Позе.

Участие немецких ученых в атомном проекте, как и успехи разведчиков, нисколько не умаляют заслуг советских ученых, своим самоотверженным трудом обеспечивших создание отечественного атомного оружия. Однако надо признать, что без вклада тех и других создание атомной промышленности и атомного оружия в СССР растянулось бы на долгие годы.

Первая бомба: история создания ядерного оружия — в деталях | Статьи

В день 70-летия испытаний первой советской атомной бомбы «Известия» публикуют уникальные фотографии и воспоминания очевидцев событий, которые происходили на полигоне в Семипалатинске. Новые материалы проливают свет на обстановку, в которой ученые создавали ядерное устройство — в частности, стало известно, что Игорь Курчатов имел обыкновение проводить секретные совещания на берегу реки. Также крайне интересны детали постройки первых реакторов для получения оружейного плутония. Нельзя не отметить и роль разведки в ускорении советского ядерного проекта.

Молодой, но перспективныйНеобходимость скорейшего создания советского ядерного оружия стала очевидна, когда в 1942 году из донесений разведки выяснилось, что ученые в США далеко продвинулись в ядерных исследованиях. Косвенно говорило об этом и полное прекращение научных публикаций по данной тематике ещё в 1940. Все указывало на то, что работы по на созданию самой мощной в мире бомбы идут полным ходом.

Все указывало на то, что работы по на созданию самой мощной в мире бомбы идут полным ходом.

28 сентября 1942 года Сталин подписал секретный документ «Об организации работ по урану».

Бомба_12

Игорь Васильевич Курчатов

Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Руководство советским атомным проектом поручили молодому и энергичному физику Игорю Курчатову, который, как позже вспоминал его друг и соратник академик Анатолий Александров, «уже давно воспринимался как организатор и координатор всех работ в области ядерной физики». Однако сам масштаб тех работ, о которых упомянул ученый, был тогда еще невелик — в то время в СССР, в специально созданной в 1943 году Лаборатории № 2 (ныне Курчатовский институт) разработкой ядерного оружия занимались лишь 100 человек, тогда как в США над аналогичным проектом трудилось около 50 тыс. специалистов.

Поэтому работа в Лаборатории № 2 велась авральными темпами, которые требовали как поставок и создания новейших материалов и оборудования (и это в военное время!), так и изучения данных разведки, которой удавалось заполучить часть информации об американских исследованиях.

— Разведка помогла ускорить работу и приблизительно на год сократить наши усилия, — отметил советник директора НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Гагаринский. — В «отзывах» Курчатова о разведматериалах Игорь Васильевич по существу давал разведчикам задания, о чем именно хотелось бы узнать ученым.

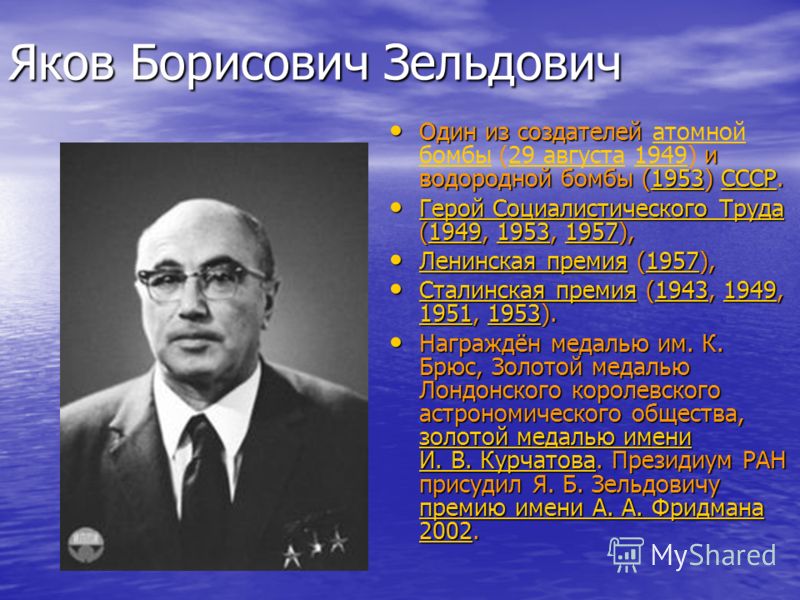

Не существующий в природеУченые Лаборатории № 2 перевезли из только что освобожденного Ленинграда циклотрон, который был запущен еще в 1937 году, — тогда он стал первым в Европе. Эта установка была необходима для нейтронного облучения урана. Так удалось накопить начальное количество не существующего в природе плутония, который впоследствии стал основным материалом для первой советской атомной бомбы РДС-1.

Бомба_11

Графитовая кладка первого в Евразии ядерного реактора Ф-1, запущенного академиком Игорем Курчатовым в декабре 1946 года. 1971 год

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Затем производство данного элемента удалось наладить с помощью первого в Евразии атомного реактора Ф-1 на уран-графитовых блоках, который был сооружен в Лаборатории № 2 в кратчайшие сроки (всего за 16 месяцев) и пущен 25 декабря 1946 года под руководством Игоря Курчатова.

Промышленных же объемов выпуска плутония физики добились после постройки реактора под литерой А в городе Озерске Челябинской области (также ученые называли его «Аннушка») — на проектную мощность установка вышла 22 июня 1948 года, что уже вплотную приблизило проект по созданию ядерного заряда.

В сфере сжатияПервая советская атомная бомба имела заряд плутония мощностью в 20 килотонн, который располагался в двух отделенных друг от друга полусферах. Внутри них находился инициатор цепной реакции из бериллия и полония, при соединении которых происходит выделение нейтронов, запускающих цепную реакцию. Для мощного сжатия всех этих компонентов использовалась сферическая ударная волна, которая возникала после подрыва круглой оболочки из взрывчатки, окружавшей плутониевый заряд. Внешний корпус получившегося изделия обладал каплевидной формой, а его общая масса составляла 4,7 т.

Испытания бомбы решили провести на Семипалатинском полигоне, который специально обустроили для того, чтобы оценить воздействие взрыва на самые различные строения, технику и даже животных.

Фото: Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

–– В центре полигона стояла высокая железная башня, а вокруг нее как грибы росли самые разные постройки и сооружения: кирпичные, бетонные и деревянные дома с разными типами кровли, машины, танки, орудийные башни кораблей, железнодорожный мост и даже бассейн, — отмечает в своей рукописи «Первые испытания» участник тех событий Николай Власов. — Так что по разнообразию предметов полигон напоминал ярмарку — только без людей, которых здесь почти не было видно (за исключением редких одиноких фигур, которые завершали установку аппаратуры).

Также на территории размещался биологический сектор, где находились загоны и клетки с подопытными животными.

Встречи на берегуОстались у Власова и воспоминания об отношении коллектива к руководителю проекта в период испытаний.

–– В это время за Курчатовым уже прочно укрепилось прозвище Борода (он изменил свой облик в 1942 году), а его популярность охватила не только ученую братию всех специальностей, но и офицеров и солдат, –– пишет очевидец. –– Руководители групп гордились встречами с ним.

–– Руководители групп гордились встречами с ним.

Некоторые особо секретные собеседования Курчатов вел в неформальной обстановке — например, на берегу реки, приглашая нужного человека на купание.

Курчатовский институт

В Москве открылась фотовыставка, посвященная истории Курчатовского института, который в этом году отмечает свое 75-летие. Подборка уникальных архивных кадров, запечатлевших работу как рядовых сотрудников, так и самого знаменитого физика Игоря Курчатова, — в галерее портала iz.ru

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Игорь Курчатов, ученый-физик, одним из первых в СССР приступил к изучению физики атомного ядра, его также называют отцом атомной бомбы. На фото: ученый в физико-техническом институте в Ленинграде, 1930-е годы

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Курчатовский институт был создан в 1943 году. Сначала он именовался Лабораторией № 2 АН СССР, сотрудники которой занимались созданием ядерного оружия. Позднее лабораторию переименовал в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, а в 1991 году — в Национальный исследовательский центр

Сначала он именовался Лабораторией № 2 АН СССР, сотрудники которой занимались созданием ядерного оружия. Позднее лабораторию переименовал в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, а в 1991 году — в Национальный исследовательский центр

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Графитовая кладка первого в Европе и Азии ядерного реактора Ф-1, который был запущен академиком Игорем Курчатовым в декабре 1946 года

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Курчатовский институт

Установка «Токамак-6» в отделе плазменных исследований института, 1970 год. Токамаки использовались для проведения управляемого термоядерного синтеза

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Курчатовский институт

Игорь Курчатов в своем кабинете, 1960 год

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Инженер у экспериментальной термоядерной установки «Огра», 1967 год

Фото: ТАСС/Алексей Батанов

Курчатовский институт

Сотрудники Обнинской АЭС, запущенной в 1951 году. Научным руководителем работ по ее созданию стал Игорь Курчатов

Научным руководителем работ по ее созданию стал Игорь Курчатов

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Проверка систем инжектора ИРЕК, который должен разогревать плазму в токамаке Т-15. Эксперименты на нем проводились в конце 1980-х — начале 1990-х годов

Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич

Курчатовский институт

В начале 1950-х годов по инициативе Курчатова и Александрова начались работы по созданию судовых атомных энергетических установок. На фото: атомная подводная лодка, проект 671 типа «Ерш»

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Младший научный сотрудник отдела плазменных исследований, оператор «Токамака-3» — первого функционального аппарата этого типа, 1970 год

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Курчатовский институт

Сегодня Курчатовский институт — один из крупнейших научно-исследовательских центров России. Его специалисты занимаются исследованиями в области безопасного развития ядерной энергетики. На фото: ускоритель «Факел»

Его специалисты занимаются исследованиями в области безопасного развития ядерной энергетики. На фото: ускоритель «Факел»

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

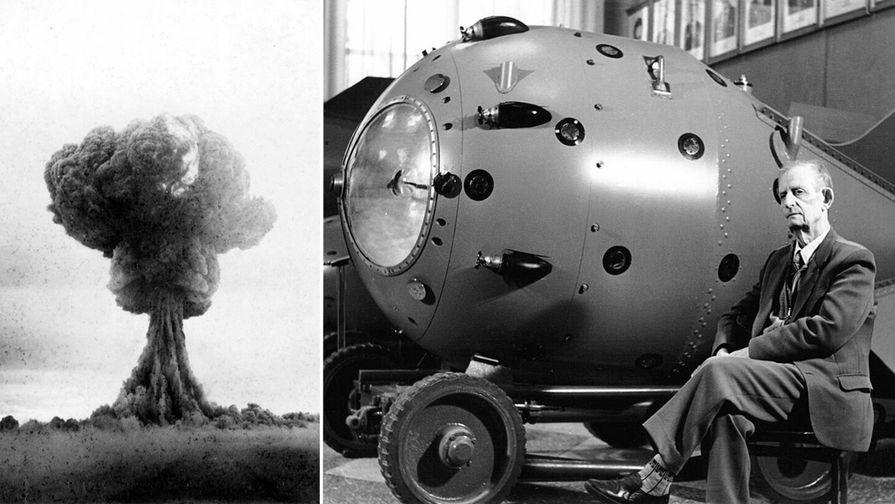

Конец монополииТочное время проведения испытаний ученые рассчитали таким образом, чтобы ветер унес образовавшееся в результате взрыва радиоактивное облако в сторону малообитаемых территорий, и воздействие вредных осадков на людей и домашний скот оказалось минимальным. В результате таких вычислений исторический взрыв наметили на утро 29 августа 1949 года.

–– На юге вспыхнуло зарево и появился красный полукруг, похожий на взошедшее солнце, –– вспоминает Николай Власов. –– А через три минуты после того, как зарево угасло, а облако растворилось в предрассветной дымке, до нас дошел раскатистый грохот взрыва, похожий на отдаленный гром могучей грозы.

Бомба_14

Взрыв атомной бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года

Фото: Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ

Приехав на место срабатывания РДС-1, (см. справку) ученые могли оценить все разрушения, которые за ним последовали. По их словам, от центральной башни не осталось никаких следов, стены ближайших домов рухнули, а вода в бассейне полностью испарилась от высокой температуры.

справку) ученые могли оценить все разрушения, которые за ним последовали. По их словам, от центральной башни не осталось никаких следов, стены ближайших домов рухнули, а вода в бассейне полностью испарилась от высокой температуры.

Но эти разрушения, как это ни парадоксально, помогли установить глобальное равновесие в мире. Создание первой советской атомной бомбы положило конец монополии США на ядерное оружие. Это позволило установить паритет стратегических вооружений, который до сих пор удерживает страны от военного применения оружия, способного уничтожить всю цивилизацию.

Александр Колдобский, заместитель директора Института международных отношений НИЯУ «МИФИ», ветеран атомной энергетики и промышленности:

Аббревиатура РДС применительно к опытным образцам ядерного оружия впервые появилась в постановлении Совмина СССР от 21 июня 1946 года как сокращение формулировки «Реактивный двигатель С». В дальнейшем это обозначение в официальных документах присваивалось всем пилотным конструкциям ядерных зарядов как минимум до конца 1955 года.

Строго говоря, РДС-1 — это не совсем бомба, это ядерно-взрывное устройство, ядерный заряд. Позже для заряда РДС-1 был создан баллистический корпус авиабомбы («изделие 501»), адаптированный к бомбардировщику Ту-4. Первые серийные образцы ядерного оружия на основе РДС-1 были изготовлены в 1950 году. Однако в баллистическом корпусе эти изделия не испытывались, на вооружение армии не принимались и хранились в разобранном виде. А первое испытание со сбросом атомной бомбы с Ту-4 состоялось лишь 18 октября 1951 года. В ней был использован уже другой заряд, гораздо более совершенный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Дмитриевич Сахаров | Фонд «Атомное наследие»

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) — советский физик-ядерщик. Часто называемый «отцом советской водородной бомбы», позже он стал правозащитником и получил Нобелевскую премию мира 1975 года.

Ранние годы

Сахаров родился в семье русской интеллигенции 21 мая 1921 года в Москве. Его отец, известный и успешный учитель физики, был его вдохновителем и наставником в детстве и поощрял его проводить научные эксперименты с юных лет. В 1938 Сахаров поступил на физический факультет Московского университета. Из-за Великой Отечественной войны в 1941 году университет был эвакуирован в Ашхабад (Туркменистан). Там он закончил учебу и окончил с отличием в 1942 году. направлен работать инженером на военный завод. Сахаров вернулся в Москву в 1945 году и начал свою докторскую работу в Институте Лебедева, отделении физики Академии наук СССР (ФИАН), под руководством физика-ядерщика Игоря Тамма. Он получил докторскую степень. в 1947.

Его отец, известный и успешный учитель физики, был его вдохновителем и наставником в детстве и поощрял его проводить научные эксперименты с юных лет. В 1938 Сахаров поступил на физический факультет Московского университета. Из-за Великой Отечественной войны в 1941 году университет был эвакуирован в Ашхабад (Туркменистан). Там он закончил учебу и окончил с отличием в 1942 году. направлен работать инженером на военный завод. Сахаров вернулся в Москву в 1945 году и начал свою докторскую работу в Институте Лебедева, отделении физики Академии наук СССР (ФИАН), под руководством физика-ядерщика Игоря Тамма. Он получил докторскую степень. в 1947.

Проект советской атомной бомбы

Советское руководство назначило Тамма в 1948 году руководителем специальной научной группы в ФИАН для исследования и разработки ядерного оружия и определения возможности создания термоядерной бомбы. Нанятый своим бывшим профессором, Сахаров был включен в сверхсекретный проект и присутствовал при первом советском атомном взрыве 29 августа 1949 года.

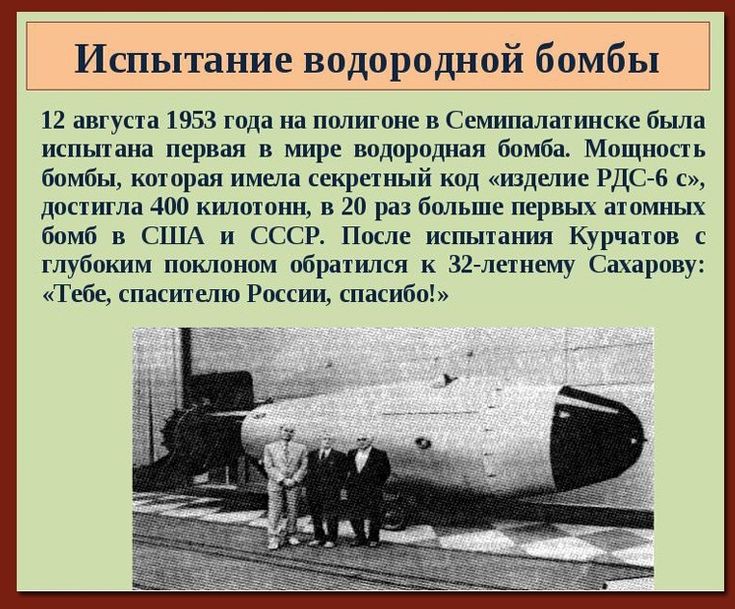

Начиная с 1949-1950 годов, Сахаров интенсивно занимался термоядерными исследованиями. В этот период он стал соавтором управляемой водородной реакции и предложил конструкцию водородной бомбы под названием 9.0009 Слойка или «Слоеный пирог». Его модель была похожа на конструкцию «Будильник» американского физика Эдварда Теллера, в которой стабильный изотоп водорода дейтерий и уран помещаются в чередующиеся слои, чтобы запустить реакцию синтеза. В 1950 году Сахаров начал работать на атомной установке «Арзамас-16». С 1953 г. он возглавил теоретический отдел установки после возвращения Тамма в Москву.

Позже в том же году, 12 августа, Советский Союз испытал свою первую водородную бомбу на основе модели «Слоеный пирог» в испытании «Джо-4». В том же году, в возрасте тридцати двух лет, Сахаров стал самым молодым человеком, избранным в Советскую Академию наук, и получил свое первое из трех званий Героя Социалистического Труда — высшей гражданской награды Советского Союза за героические и выдающиеся достижения.

Активизм

К концу 1950-х годов Сахарова все больше беспокоила опасность ядерных испытаний и распространения. Он чувствовал себя все более ответственным за разрушительную способность бомбы, особенно после того, как 30 октября 1961 года СССР испытал «Царь-бомбу» — самый мощный ядерный взрыв в истории человечества. В результате Сахаров начал писать письма советским лидерам, призывая их прекратить ядерные испытания в атмосфере, а также писать статьи в научных журналах об опасности радиоактивных осадков.

Сахаров опасался, что продолжающееся распространение приведет к эскалации гонки ядерных вооружений времен холодной войны между США и СССР и риску полномасштабной войны, которая неизбежно приведет к массовым человеческим жертвам. Его озабоченность повлияла на ведущих советских чиновников, в том числе на Никиту Хрущева, и способствовала решению Советского Союза подписать с США Договор об ограниченном запрещении ядерных испытаний в 1963 году. В конце 1960-х годов он начал публично критиковать подавление в СССР гражданских свобод и нарушения прав человека, особенно после 19-го века. 68 Советское вторжение в Чехословакию.

68 Советское вторжение в Чехословакию.

Сахаров опубликовал в 1968 году статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». нарушения режимом прав человека и расширение гражданских свобод. Нападая на советскую политическую систему, он призвал к «демократическому, плюралистическому обществу, свободному от нетерпимости и догматизма, гуманитарному обществу, которое заботилось бы о Земле и ее будущем». Копия его статьи была контрабандой вывезена из Советского Союза и опубликована в Нью-Йорк Таймс . К концу 1969 года во всем мире было распространено более 18 миллионов экземпляров эссе, что принесло ему международный престиж и признание.

Последующие годы

После публикации статьи Сахаров был отстранен от своих обязанностей по советским научным исследованиям и разработкам и уволен из Советской комиссии по атомной энергии. Летом 1969 года он вернулся в Институт Лебедева ФИАН в Москве, где продолжил научные исследования вне общественной сферы. В 19В 70 г. он основал Московский комитет по правам человека, а в 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Советские власти отказали ему в разрешении поехать в Осло, Норвегия, чтобы получить награду, поэтому его жена выступила от его имени. «И сейчас, и навсегда я намерен твердо держаться своей веры в скрытую силу человеческого духа», — писал Сахаров.

В 19В 70 г. он основал Московский комитет по правам человека, а в 1975 г. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. Советские власти отказали ему в разрешении поехать в Осло, Норвегия, чтобы получить награду, поэтому его жена выступила от его имени. «И сейчас, и навсегда я намерен твердо держаться своей веры в скрытую силу человеческого духа», — писал Сахаров.

После осуждения советского вторжения в Афганистан в январе 1980 г. Маленький город в 250 милях к востоку от Москвы.Изолированный от друзей и семьи, Сахаров регулярно подвергался преследованиям со стороны КГБ.Его жена Елена Георгиевна Боннэр, коллега-правозащитник, была осуждена за антисоветскую деятельность в 1984 и сослана в Горький вместе с мужем. В 1985 году Сахаров объявил шестимесячную голодовку, успешно потребовав освобождения своей жены и разрешения на операцию на сердце в Соединенных Штатах. Сахаров и его жена были освобождены из ссылки и приглашены в Москву в декабре 1986 года Михаилом Горбачевым в рамках его политики внутренней либерализации.

В апреле 1989 года Сахаров был избран в только что созданный Съезд народных депутатов, где стал одним из лидеров демократической оппозиции. Кроме того, он был назначен членом комиссии по разработке новой конституции СССР.

Сахаров был неутомимым активистом до самой смерти. Незадолго до своей смерти в Москве 14 декабря 1989 года он выступал перед Советским съездом и выступал за большую экономическую либерализацию и политический плюрализм.

Наследие

Наследие Сахарова как правозащитника продолжается и по сей день. Премия Сахарова за свободу мысли, учрежденная в декабре 1988 года Европейским парламентом, ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим значительный вклад в защиту прав и свобод человека.

Ученые и математики СССР | Американский опыт | Официальный сайт

Гонка за супербомбой | Статья

Ученые и математики в СССР

Игорь КурчатовИгорь Курчатов, (1903 — 1960)

Андрей Сахаров однажды описал Игоря Курчатова как человека, наиболее ярко выраженной чертой которого было его увлечение «большой» наукой. Физик, возглавлявший советскую ядерную программу с 1943 года до своей смерти в 1960 лет также запомнился работавшим на него ученым как человек с отменным чувством юмора; теплый и верный друг, который очень заботился о своих подчиненных; и чрезвычайно организованный администратор. Близкие прозвали его бородой после того, как он перестал бриться во время войны — он сказал, что избавится от бороды только после того, как немцы будут разбиты. На самом деле, он никогда этого не делал. Лохматая растительность на лице делала его похожим на православного священника.

Физик, возглавлявший советскую ядерную программу с 1943 года до своей смерти в 1960 лет также запомнился работавшим на него ученым как человек с отменным чувством юмора; теплый и верный друг, который очень заботился о своих подчиненных; и чрезвычайно организованный администратор. Близкие прозвали его бородой после того, как он перестал бриться во время войны — он сказал, что избавится от бороды только после того, как немцы будут разбиты. На самом деле, он никогда этого не делал. Лохматая растительность на лице делала его похожим на православного священника.

Курчатов родился на Южном Урале 19 января03, сын геодезиста и школьной учительницы. В 1920 году поступил в Таврический университет. Он окончил школу на год раньше и написал свою первую научную работу о радиоактивности снега. В 1925 г. он получил приглашение от известного физика Абрама Иоффе присоединиться к сотрудникам его института в Ленинграде.

Первые несколько лет своей профессиональной жизни Курчатов посвятил физике диэлектриков, области исследований, которая имела непосредственное применение в промышленности. Но в 1932 года он и ряд других советских ученых увлеклись новой и захватывающей областью ядерной физики. Область исследования, которая, как многие ошибочно полагали, будет иметь практическое применение только в очень отдаленном будущем.

Но в 1932 года он и ряд других советских ученых увлеклись новой и захватывающей областью ядерной физики. Область исследования, которая, как многие ошибочно полагали, будет иметь практическое применение только в очень отдаленном будущем.

Международное физическое сообщество в 1930-е годы было небольшим и очень тесно связанным между собой. В 1930-е годы было всего несколько институтов, проводивших новаторские исследования в области ядерной физики. Одной из них была Кавендишская лаборатория Кембриджского университета в Англии, другой — команда Энрико Ферми в Римском университете, а третьей — команда Курчатова в Ленинграде. Их работы публиковались в научных журналах, и они отслеживали результаты друг друга.

После того, как немцы вторглись в Советский Союз в июне 1941 года, большинство ученых-ядерщиков отказались от своих исследований, чтобы заняться военными делами. Лаборатории и ученые были эвакуированы из Москвы и Ленинграда в отдаленные районы. Курчатов присоединился к группе, занимавшейся защитой кораблей от магнитных мин. Однако уже через год советские ученые заметили тревожное молчание Запада по поводу деления ядер. Журналы, которые всего пару лет назад были полны новостей о последних открытиях, не упоминали о ядерных исследованиях. Советские ученые поняли, что ядерные исследования США стали секретными, и пришли к выводу, что это может означать только то, что США пытаются создать атомную бомбу.

Однако уже через год советские ученые заметили тревожное молчание Запада по поводу деления ядер. Журналы, которые всего пару лет назад были полны новостей о последних открытиях, не упоминали о ядерных исследованиях. Советские ученые поняли, что ядерные исследования США стали секретными, и пришли к выводу, что это может означать только то, что США пытаются создать атомную бомбу.

В 1943 году Курчатов был избран руководителем собственной секретной ядерной программы Советского Союза, которой он посвятил всю оставшуюся жизнь. С годами, с успехом проекта и растущим осознанием разрушительной силы ядерного оружия, Курчатов все больше тревожился по поводу возможности его применения. В 1954 году, после того как США испытали бомбу мощностью 15 мегатонн в Тихом океане, Курчатов и несколько других советских ученых написали статью об опасностях атомной войны. «Темпы роста атомных взрывчатых веществ таковы, — предупреждали они, — что всего через несколько лет их запасы будут достаточно велики, чтобы создать условия, при которых существование жизни на Земле станет невозможным. Взрыв около 100 водородных бомб может привести к такому результату». Но он был свидетелем 1955-е испытание первой советской супербомбы, ставшее поворотным для Курчатова. И он, и Сахаров начали испытывать глубокое чувство ответственности за последствия своей работы. И они оба начали возражать против дальнейшего тестирования.

Взрыв около 100 водородных бомб может привести к такому результату». Но он был свидетелем 1955-е испытание первой советской супербомбы, ставшее поворотным для Курчатова. И он, и Сахаров начали испытывать глубокое чувство ответственности за последствия своей работы. И они оба начали возражать против дальнейшего тестирования.

Однако успех программы принес Курчатову огромный авторитет в Советском Союзе, особенно среди политической элиты. Советский лидер Никита Хрущев писал в своих мемуарах: «Мы были так уверены в нем, что позволили ему гулять одному по Англии, посещая физиков и посещая лаборатории … Само собой разумеется, что такой замечательный человек, такой великий ученый , и поэтому преданный патриот заслужил бы наше полное доверие и уважение».

В своем последнем публичном выступлении Курчатов заявил: «Я рад, что родился в России и посвятил свою жизнь советской атомной науке. Я глубоко верю и твердо убежден, что наш народ и наше правительство будут использовать достижения эта наука исключительно на благо человечества».

Игорь Юрьевич Тамм, (1895 — 1971)

В очерке об Игоре Тамме русский писатель утверждает, что физик-теоретик принадлежал к интеллигенции, «убежденной, что главное — что-то построить, сделать что-нибудь полезное. » Далее он добавил, что «возможно, самым важным был независимый дух [Тамма] в делах больших и малых, в жизни и в науке».

Во многом Тамм был бунтарем. Он родился во Владивостоке в 1895 году в семье городского инженера. В 1913 году родители отправили его в университет в Шотландии, надеясь, что это удержит его от революционной политики. Но уже в следующем году вернулся в Россию и начал учиться в Московском университете. Он вступил в меньшевистскую партию, выступал против дальнейшего участия России в Первой мировой войне и в бурные годы после русской революции 1917 года был заключен в тюрьму как большевиками, так и антибольшевистскими силами.

Несмотря на давление, Тамм так и не вступил в коммунистическую партию, а после того, как его брат был арестован и казнен, он, по-видимому, держал наготове чемодан на случай, если тайная полиция тоже приедет за ним. Физик и правозащитник Андрей Сахаров говорит, что Тамм на протяжении всей жизни оставался верен своему юношескому убеждению, что «чистый, неискаженный социализм [является] единственным средством решения проблем человечества и обеспечения всеобщего счастья».

Физик и правозащитник Андрей Сахаров говорит, что Тамм на протяжении всей жизни оставался верен своему юношескому убеждению, что «чистый, неискаженный социализм [является] единственным средством решения проблем человечества и обеспечения всеобщего счастья».

Тамм поступил на факультет Московского университета в 1922, а с 1930 по 1941 год заведовал кафедрой теоретической физики. В 1934 г. он создал теоретический отдел Физического института Академии наук, который возглавлял до своей смерти в 1971 г. В 1948 г. Игорь Курчатов, глава советской ядерной программы, попросил Тамма собрать команду ученых, чтобы проверить расчеты, которые другие ученые уже завершили в отношении возможности создания водородной бомбы. Тамм отобрал для работы над проектом своих самых талантливых учеников, в том числе Сахарова и Виталия Гинзбурга. Сахаров отказался от существующей конструкции водородной бомбы, придумав новую концепцию, которую он назвал «слоеным пирогом».

Вскоре после этого Тамм, Сахаров и другие члены группы были отправлены для продолжения работы в Арзамас, секретную оружейную лабораторию. Именно в эти годы между Сахаровым и Таммом сложились очень тесные профессиональные и личные отношения. Позже Сахаров скажет, что «Игорь Тамм сыграл самую большую роль в моей жизни», добавив, что Тамм был единственным ученым, который повлиял на его мнение по социальным вопросам. После успешного испытания «Слоеного пирога» в 1953 году Тамм был награжден звездой Героя Социалистического Труда и Сталинской премией. Вскоре после этого он попросил отправить его обратно в Москву.

Именно в эти годы между Сахаровым и Таммом сложились очень тесные профессиональные и личные отношения. Позже Сахаров скажет, что «Игорь Тамм сыграл самую большую роль в моей жизни», добавив, что Тамм был единственным ученым, который повлиял на его мнение по социальным вопросам. После успешного испытания «Слоеного пирога» в 1953 году Тамм был награжден звездой Героя Социалистического Труда и Сталинской премией. Вскоре после этого он попросил отправить его обратно в Москву.

В 1958 году Тамм был со-лауреатом Нобелевской премии по физике за открытие так называемого эффекта Черенкова. Он продолжал заниматься теоретической физикой до конца 60-х, несмотря на то, что его здоровье быстро ухудшалось. В конце жизни ему была присуждена высшая награда Академии наук — медаль Ломоносова. Он был слишком болен, чтобы читать традиционную лекцию на церемонии награждения, поэтому ее прочитал ему эмоциональный Сахаров.

Андрей СахаровАндрей Сахаров, (1921 — 1989)

Андрея Сахарова часто называют «отцом советской водородной бомбы», но большинство людей знают его как одного из самых ярых и непреклонных борцов за права и свободы человека в ХХ веке. Именно за его деятельность в качестве откровенного диссидента советского режима Нобелевский комитет присудил ему Премию мира в 1975 году. В цитировании он был назван «совестью человечества», говоря, что он «боролся не только против злоупотребления властью и нарушений человеческого достоинства во всех его формах, но с равной энергией боролся за идеал государства, основанного на принципе справедливости для всех». Советские власти отказали ему в разрешении поехать в Норвегию для получения награды.

Именно за его деятельность в качестве откровенного диссидента советского режима Нобелевский комитет присудил ему Премию мира в 1975 году. В цитировании он был назван «совестью человечества», говоря, что он «боролся не только против злоупотребления властью и нарушений человеческого достоинства во всех его формах, но с равной энергией боролся за идеал государства, основанного на принципе справедливости для всех». Советские власти отказали ему в разрешении поехать в Норвегию для получения награды.

Сахаров родился 21 мая 1921 года в семье учителя физики. Он вспоминает: «Я с детства жил в атмосфере порядочности, взаимопомощи и такта, уважения к труду, к овладению профессией». В 1938 г. он поступил на физфак Московского университета, где быстро был признан отличником. Он был освобожден от военной службы во время Второй мировой войны и вместо этого работал на военном заводе.

В своих мемуарах Сахаров вспоминает, как перед войной он впервые услышал о делении ядер от своего отца, посетившего лекцию на эту тему. Но он не задумывался над этим вопросом, пока не услышал об атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 19 года.45. «По дороге в пекарню я остановился, чтобы просмотреть газету, и обнаружил объявление президента Трумэна… Я был так ошеломлен, что у меня чуть не подкосились ноги. Не могло быть никаких сомнений в том, что моя судьба и судьба многих других, быть может, всего мира, изменилось за одну ночь. Что-то новое и удивительное вошло в нашу жизнь, продукт величайшей из наук, дисциплины, которую я почитал».

Но он не задумывался над этим вопросом, пока не услышал об атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 19 года.45. «По дороге в пекарню я остановился, чтобы просмотреть газету, и обнаружил объявление президента Трумэна… Я был так ошеломлен, что у меня чуть не подкосились ноги. Не могло быть никаких сомнений в том, что моя судьба и судьба многих других, быть может, всего мира, изменилось за одну ночь. Что-то новое и удивительное вошло в нашу жизнь, продукт величайшей из наук, дисциплины, которую я почитал».

Сам Сахаров был завербован для работы над советской программой создания ядерного оружия 19 июня.48 его профессора Игоря Тамма. Позже он писал: «Никто не спрашивал, хочу ли я принять участие в такой работе. У меня не было реального выбора в этом вопросе, но концентрация, полная поглощенность и энергия, которые я приложил к задаче, были моими». За несколько месяцев молодой аспирант-физик придумал совершенно новую идею конструкции водородной бомбы, которую он назвал «слоеным пирогом».

Его работа над ядерной программой в конце концов привела Сахарова к инакомыслию. После испытания первой советской супербомбы в 19В 55 лет Сахаров все больше беспокоился о последствиях своей работы: «Когда видишь все это сам, что-то в тебе меняется», — писал он. «Когда видишь сгоревших птиц, которые чахнут в выжженной степи, когда видишь, как ударная волна сносит здания, как карточные домики, когда чувствуешь смрад расколотого кирпича, когда чувствуешь расплавленное стекло, сразу вспоминаешь времена войны… Все это вызывает иррациональное, но очень сильное эмоциональное воздействие. Как не начать думать о своей ответственности в этот момент?»

В 1957 году его беспокойство по поводу биологической опасности ядерных испытаний вдохновило его на написание статьи о воздействии низкоуровневой радиации. В нем он пришел к выводу, что взрыв бомбы мощностью в одну мегатонну приведет к 10 000 человеческих жертв. «Остановка испытаний, — писал он, — непосредственно спасет жизни сотен тысяч людей». В течение следующих десяти лет его все больше и больше интересовали гражданские вопросы. А в 1968 году, еще работая над советской программой создания ядерного оружия, Сахаров написал эссе, которое привлекло к нему международное внимание.

В течение следующих десяти лет его все больше и больше интересовали гражданские вопросы. А в 1968 году, еще работая над советской программой создания ядерного оружия, Сахаров написал эссе, которое привлекло к нему международное внимание.

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», подвергли критике советскую политическую систему. В нем Сахаров выступал за «демократическое, плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, гуманитарное общество, которое будет заботиться о Земле и ее будущем». Копия статьи была вывезена контрабандой из Советского Союза и опубликована в New York Times. К концу 1969 года во всем мире было распространено более 18 миллионов экземпляров эссе.

После публикации «Размышлений» Сахаров был уволен из оружейной программы. Он становился все более активным защитником прав человека, и когда он осудил советское военное вмешательство в Афганистан, советские власти быстро отреагировали, отправив его в ссылку в Горький 19 января.