краткое содержание стиха Лермонтова (сюжет произведения)

Лучшие сочинения и пересказы

- Краткое содержание

- Лермонтов

- Валерик

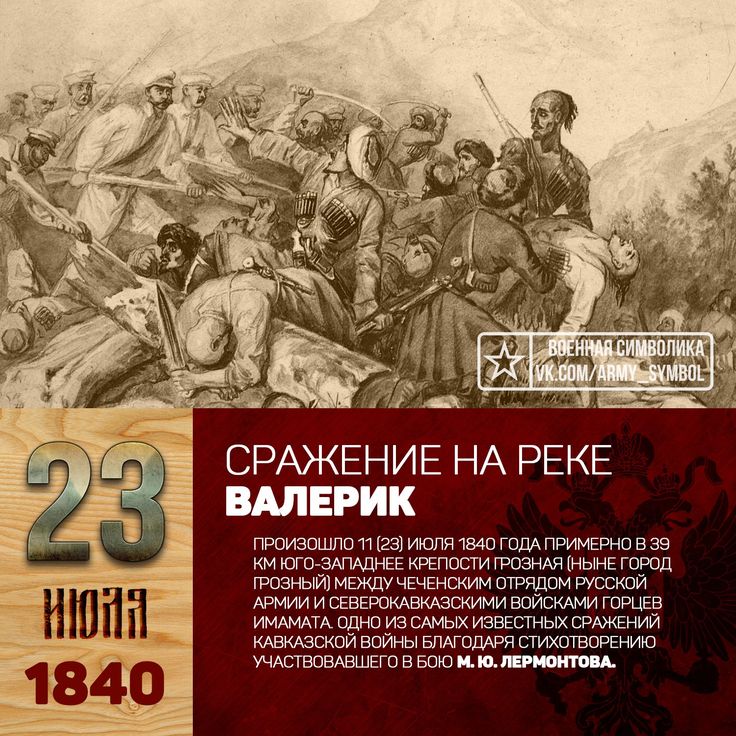

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Валерик» (в рукописи названия у него не было) стало известно после гибели поэта. В нем описывается кровопролитное сражение в Чечне, которое произошло на речке Валерик 11 июля 1840 г. под предводительством генерала Галафеева. Как известно, Лермонтов был военным и несколько лет провел на Кавказе, куда был сослан за неугодные царскому режиму стихи. Битва при Валерике была первым сражением в жизни поэта. Сопоставление журнала военных действий и стихотворения показывает точность описания событий. Название «Валерик» (Валариг) означает в переводе с чеченского языка «мертвый». И в день сражения река Валерик действительно стала рекой смерти.

В начале произведения поэт обращается к любимой женщине. Историки литературы считают, что этой женщиной была Варвара Бахметева (Лопухина), которой посвящены многие произведения Лермонтова.

Дальше идет описание походной жизни: палатки, лошади, пушки. Барабан бьет подъем. Появляется генерал со свитой. Внезапно начинается перестрелка.

Поэт вспоминает, что так же начинался жестокий бой у реки Валерик, который продолжался два часа. Вода стала теплой и красной от крови. На шинели под деревом лежал умирающий капитан. Потом его, уже мертвого, унесли. После сражения генерал принимал донесения. Окрестный лес был покрыт пороховым дымом. Вдали виднелись вершины Казбека.

Поэта посетили мысли о бессмысленности вражды и ненужности этой войны: «под небом много места всем». Он спрашивает чеченца Галуба, своего кунака (побратима), как называется это место. Ему отвечают: «Валерик, что означает речка смерти». Он узнает, что в сражении приняло участие почти семь тысяч человек. Кто-то из солдат говорит, что враги надолго запомнят этот кровавый день, поскольку потери горцев очень велики. На что чеченец качает головой.

В конце стихотворения поэт вновь обращается к любимой женщине. Он понимает, что забавы света далеки от тревог войны. Едва ли она видела когда-нибудь, как умирают люди. И желает ей не знать этого. Он просит простить ему этот рассказ, как чудачество: «Простите мне его как шалость и тихо молвите: чудак!..».

Он понимает, что забавы света далеки от тревог войны. Едва ли она видела когда-нибудь, как умирают люди. И желает ей не знать этого. Он просит простить ему этот рассказ, как чудачество: «Простите мне его как шалость и тихо молвите: чудак!..».

Также читают:

← Вадим ← Утёс↑ ЛермонтовМаскарад → Смерть поэта →

Рассказ Валерик (читательский дневник)

Популярные сегодня пересказы

- Краткое содержание рассказа Три мушкетёра в одном купе Алексина

В рассказе говорится о людях, волею судьбы оказавшихся в одном купе поезда. Поезд отправлялся из южного города в Москву. Несмотря на октябрь, было тепло. Отъезжающих на перроне было много.

- Отрывки из журнала Маши — краткое содержание произведения Одоевского

- Воздушный корабль — краткое содержание баллады Лермонтова

В своем произведении, балладе, Воздушный корабль Михаил Юрьевич Лермонтов открывает совершенно иной взгляд на императора и полководца Наполеона Бонапарта. Заставляет посмотреть на историю

- Песочные часы — краткое содержание книги Каверина

События разворачиваются в летние каникулы на территории пионерского лагеря, в котором отдыхают главные герои произведения девочка Таня и мальчик Петя.

Анализ «Валерик» Лермонтова М.Ю.

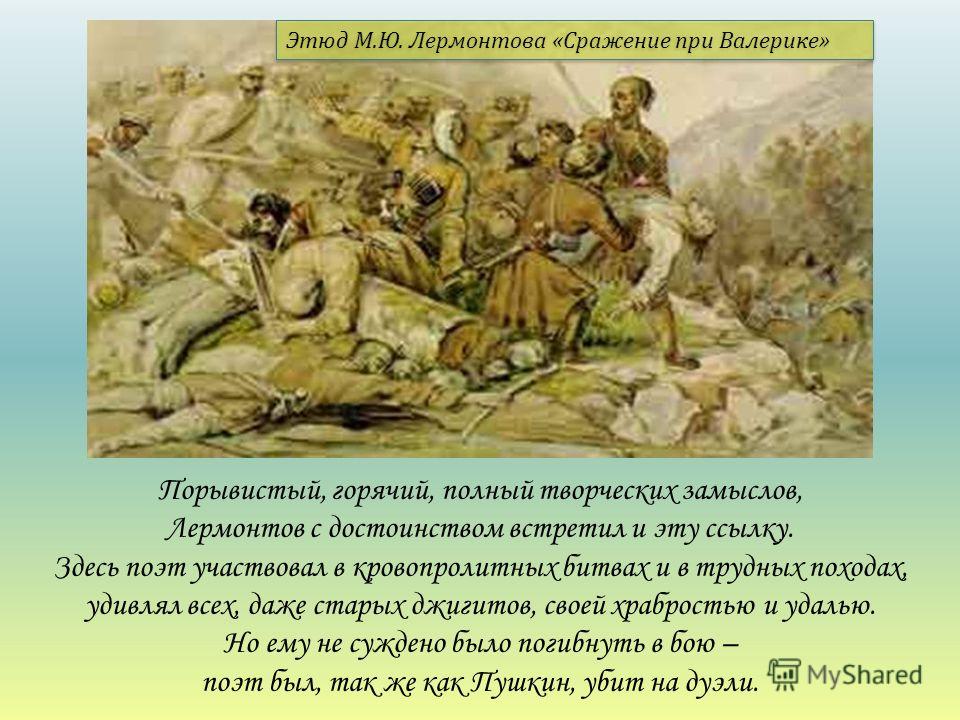

Михаил Лермонтов с самого детства мечтал связать свою судьбу с армией. Он постоянно восхищался подвигами отцов и дедов, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года и сам хотел совершить что-то необычное, благородное, послужить во благо родины. Именно поэтому поэт бросил университет и поступил в школу кавалерийских юнкеров. Его постоянно привлекали военные действия на Кавказе, в 1832 году Михаил Юрьевич поступил на службу в гвардейский полк в чине корнета.

Предпосылки к написанию стихотворения

М. Лермонтов «Валерик» написал в 1840 году во время кровавого сражения на одноименной реке. Окружающие характеризовали поэта как неуравновешенного и своенравного молодого человека, хотя близкие друзья утверждали обратное. Скорее всего, писатель специально вел себя вызывающе, бросал вызов обществу, чтобы попасть в ссылку на Кавказ – именно об этом говорит анализ. «Валерик» Лермонтова точно описывает сражение, в котором участвовал автор. В действующую армию Михаил Юрьевич попал в 1837 году, но увидеть настоящий бой ему удалось только летом 1840 года.

Стихотворение написано в эпистолярном жанре для выражения чувств, мыслей, воспоминаний или наблюдений. Предназначалось оно возлюбленной поэта – Варваре Лопухиной. Лермонтов любил ее до самой смерти, но постоянно отталкивал, потому что считал себя недостойным ее любви. В то время писатель вел журнал военных действий генерала Галафеева, интересен тот факт, что его текст является основой стихотворения, в котором описан бой, но только его краткое содержание.

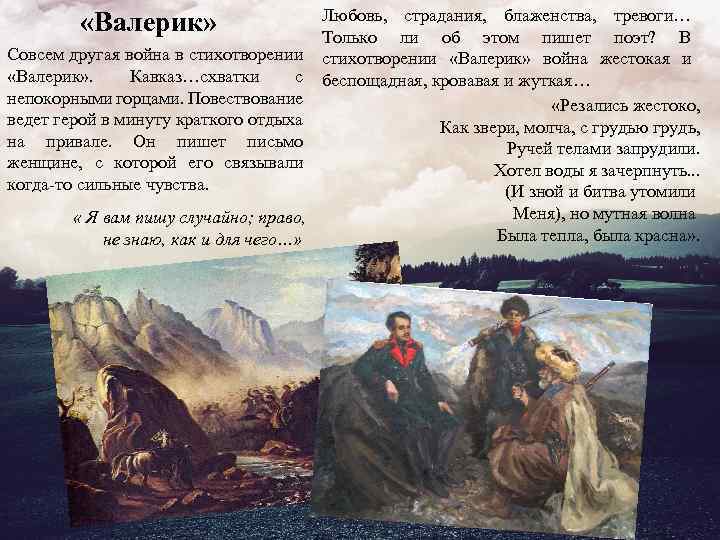

Лермонтов «Валерик» — параллель между светской жизнью и войной

Начинается произведение как любовное послание. Автор пишет письмо с войны девушке, но не с признанием в любви, а просто с описанием своих военных будней. Михаил Юрьевич специально или неосознанно пытался сделать Варваре больно, уколоть ее самолюбие, оттолкнуть от себя. Он считает, что между ними нет духовной близости и виноваты в том трагические события, случившиеся на Кавказе. После увиденных смертей поэт воспринимает любовь как ребячество – об этом говорит и анализ.

«Валерик» Лермонтова во второй части описывает непосредственно военные действия. Здесь автор во всех красках расписывает сражение и дает волю своим чувствам. Конечно, истории о раненных и мертвых друзьях, умирающих командирах никак не предназначены для молодой девушки, светской львицы, мечтающей о походах в театр или на бал. Поэт специально в своем произведении сравнивает два мира – это показывает и анализ. «Валерик» Лермонтова высветил бессмысленность жизни светских дам, заботящихся лишь о нарядах и кавалерах. В то же время он показал судьбы простых солдат, умирающих за высокие идеалы.

В то же время он показал судьбы простых солдат, умирающих за высокие идеалы.

В завершительной третьей части произведения автор вновь обращается к возлюбленной. Хоть и замаскированно, но все же Михаил Юрьевич укоряет Лопухину в том, что для нее поездка на Кавказ воспринимается как увлекательное путешествие, светское общество попросту не может понять всех тягот войны – именно это показывает анализ. «Валерик» Лермонтова говорит о бессмысленности человеческих жертв. Поэт, всю жизнь стремившийся попасть на войну, только в кровавом сражении понял, что во всем этом нет смысла и ничем нельзя оправдать смерть человека.

После Лермонтова По Peter France | Новый | 9781847772756

- Дом

- Нехудожественная литература

- Литература и литературоведение

- История и критика

TrustPilot

$ 15,79

Условие — Новый

Только 2 Слева

Новый

РЕЗЮМЕ

MIKHAIL LERMONTOV (1814-1841). среди русских читателей его поэзия одинаково любима. Лермонтов был шотландцем по происхождению, и этот двуязычный том отмечает его двухсотлетие новыми переводами 14 поэтов-переводчиков, в основном шотландцев.

среди русских читателей его поэзия одинаково любима. Лермонтов был шотландцем по происхождению, и этот двуязычный том отмечает его двухсотлетие новыми переводами 14 поэтов-переводчиков, в основном шотландцев.

После Лермонтова Резюме

После Лермонтова: Переводы к двухсотлетию Петра Франса

Михаил Лермонтов (1814 — 41) наиболее известен сегодня на Западе как автор романа «Герой нашего времени». Но на момент своей смерти, когда ему было всего 26 лет, он считался величайшим из ныне живущих поэтов России. Он добился почти мгновенной известности в 1837 году с «На смерть поэта», посвящением Пушкину, чья смерть на дуэли предвосхитила смерть Лермонтова. В течение следующих четырех лет он написал множество коротких стихотворений, как лирических, так и сатирических, и два длинных стихотворных повествования. Он был особенно известен своими изображениями Кавказа, куда он некоторое время был сослан, участвуя в сражениях, подобных описанному в его поэме «Валерик». Лермонтов проследил свою родословную до Шотландии, и эта книга предлагает шотландский взгляд на русского поэта. Большинство переводчиков шотландцы или имеют шотландские связи, а некоторые стихи переведены на шотландский язык. Как пишет Питер Франс в своем предисловии, этот двухсотлетний сборник призван донести стихи Лермонтова до новой читательской аудитории, позволив им «снова ожить» на английском и шотландском языках.

Лермонтов проследил свою родословную до Шотландии, и эта книга предлагает шотландский взгляд на русского поэта. Большинство переводчиков шотландцы или имеют шотландские связи, а некоторые стихи переведены на шотландский язык. Как пишет Питер Франс в своем предисловии, этот двухсотлетний сборник призван донести стихи Лермонтова до новой читательской аудитории, позволив им «снова ожить» на английском и шотландском языках.

О Петре Франция

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ (1814 — 41) наиболее известен англоязычным читателям как автор книги «Герой нашего времени». Ворвавшись в печать страстным стихотворением на смерть Пушкина, он продолжал привлекать к себе неблагосклонное внимание властей, пользуясь при этом высокой репутацией в литературных кругах и за их пределами. Отслужив на Кавказе и приняв участие в опасных боях против чеченцев, он, как и Пушкин, погиб на дуэли сомнительной законности. ПИТЕР ФРАНС — почетный профессор Эдинбургского университета, выдающийся ученый и переводчик современной русской поэзии. Вместе со Стюартом Гиллеспи он является генеральным редактором пятитомной Оксфордской истории литературного перевода на английском языке. РОБИН МАРСАК — директор шотландской библиотеки поэзии. Она была соредактором Oxford Poets 2013: Anthology (2013), Twenty Contemporary New Zealand Poets (2009).) и Интимные просторы: XXV шотландские стихи 1978–2002 (2004).

Вместе со Стюартом Гиллеспи он является генеральным редактором пятитомной Оксфордской истории литературного перевода на английском языке. РОБИН МАРСАК — директор шотландской библиотеки поэзии. Она была соредактором Oxford Poets 2013: Anthology (2013), Twenty Contemporary New Zealand Poets (2009).) и Интимные просторы: XXV шотландские стихи 1978–2002 (2004).

Additional information

Sku

NGR9781847772756

ISBN 13

9781847772756

ISBN 10

1847772757

Title

After Lermontov: Translations for the Bicentenary by Peter France

Author

Peter France

Condition

Новинка

Тип переплета

Мягкая обложка

Издательство

Carcanet Press Ltd

года опубликована

2014-04-24

Количество страниц

224

Призы

N/A

Затекание

КОНФЕРСИЯ. издание может отличаться.

издание может отличаться.

Примечание

Это новая книга — прочитайте ее первым. С нетронутыми страницами и идеальным переплетом ваш новенький экземпляр готов к первому открытию

Отзывы покупателей — После Лермонтова

Trustpilot

Wob продает подержанные книги в Интернете более чем в 190 странах мира.

Вы можете связаться с нами через Facebook, Twitter, Instagram или через наш блог.

Trustpilot

Русский язык в школе | ScienceGate

Опубликовано на нашем языке

2619-0966, 0131-6141

Совершенствование процесса изучения числительных в 6 классе путем применения алгоритмов. Часть 2. Нормы грамматической сочетаемости числительных с существительными

Сульниченко В. Н.

.

Стимулирование мыслительной деятельности учащихся при изучении русской морфологии

Скрябина О.А.

Средняя школа ◽

Методы исследования ◽

Развитие личности ◽

Умственная деятельность ◽

Русский язык ◽

Теоретические исследования ◽

Современная школа ◽

Изучение морфологии ◽

Наблюдение за процессом ◽

Системное мышление

Объектом исследования является методика преподавания морфологии русского языка в общеобразовательной школе.

Исследование сосредоточено на теоретических аспектах решаемой проблемы и учитывает современные знания психологии, психолингвистики, языкознания, методики преподавания русского языка. Кроме того, в статье представлены методы и приемы обучения таким сложным морфологическим темам, как «Местоимение», «Причастие», «Числительное». Сделан вывод об эффективности проблемного обучения, так как его реализация позволит учителям активизировать мыслительную деятельность учащихся в процессе познания и оптимизировать результаты обучения морфологии русского языка в общеобразовательной школе.

Исследование сосредоточено на теоретических аспектах решаемой проблемы и учитывает современные знания психологии, психолингвистики, языкознания, методики преподавания русского языка. Кроме того, в статье представлены методы и приемы обучения таким сложным морфологическим темам, как «Местоимение», «Причастие», «Числительное». Сделан вывод об эффективности проблемного обучения, так как его реализация позволит учителям активизировать мыслительную деятельность учащихся в процессе познания и оптимизировать результаты обучения морфологии русского языка в общеобразовательной школе.Заводить или заводить?

Камчатнов А.М.

Метод исследования ◽

Русский язык ◽

Историческое объяснение ◽

Основное исследование ◽

Учителя и студенты ◽

Правило правописания ◽

Переменная практика ◽

Русский язык

Цель статьи – дать историческое объяснение того, как возникло правило правописания глагола заводить – заведовать. Основной метод исследования – аналитический, предполагающий анализ морфемного и словообразовательного состава глагола, а также метод наблюдения за исторически изменчивой практикой употребления глаголов заведовать и заведывать, а также глаголов с другими приставками. которые имеют с ними один корень. В ходе исследования установлено, что нормативное написание заведую – заведовать не этимологическое, что возникло в связи с особенностями русского ударного вокализма и аналогического влияния именительных, а не отглагольных глаголов. Полученные результаты будут способствовать осознанному отношению преподавателей и студентов к орфографическим нормам русского языка.

Основной метод исследования – аналитический, предполагающий анализ морфемного и словообразовательного состава глагола, а также метод наблюдения за исторически изменчивой практикой употребления глаголов заведовать и заведывать, а также глаголов с другими приставками. которые имеют с ними один корень. В ходе исследования установлено, что нормативное написание заведую – заведовать не этимологическое, что возникло в связи с особенностями русского ударного вокализма и аналогического влияния именительных, а не отглагольных глаголов. Полученные результаты будут способствовать осознанному отношению преподавателей и студентов к орфографическим нормам русского языка.

Новые достижения отечественной лингвистики (неопсихолингвистика, миграционная лингвистика, контактная лингвистика, компьютерная лингвистика, коннективистика)

Базылев В.Н.

Политическая коммуникация ◽

Компьютерная лингвистика ◽

Научная деятельность ◽

Коммуникационные исследования ◽

Подходы к обучению ◽

Русское языкознание ◽

Контакты Лингвистика ◽

Исследовательские парадигмы ◽

Ключевые идеи ◽

Новое исследование

Абстрактный. Статья посвящена актуальным направлениям современного русского языкознания. Это продолжение публикации 2019 года, в которой были представлены идеи педагогической и антропоориентированной лингвистики, политической коммуникативистики и теологической лингвистики. Цель данной статьи – продемонстрировать расширяющиеся горизонты науки о языке 21 века. Отдельные разделы текста характеризуют цели современной лингвистики, ее ключевые понятия, задачи и методы, применяемые в настоящее время в сфере изучения языка и реальных дискурсивных практик. Методология исследования заключается в описании новых исследовательских парадигм. Такие парадигмы объективно формируются в ходе развития научной деятельности; их изменения вызваны эволюцией общества, его общественно ценным запросом на обновление не только науки, но и системы образования на основе определенных концептуальных, ценностных, методологических и технологических установок. Идея этой статьи состоит в том, чтобы помочь учителям разобраться в большом разнообразии современных лингвистических идей и выбрать те из них, которые они могут использовать для разработки инновационных подходов к обучению русскому языку.

Статья посвящена актуальным направлениям современного русского языкознания. Это продолжение публикации 2019 года, в которой были представлены идеи педагогической и антропоориентированной лингвистики, политической коммуникативистики и теологической лингвистики. Цель данной статьи – продемонстрировать расширяющиеся горизонты науки о языке 21 века. Отдельные разделы текста характеризуют цели современной лингвистики, ее ключевые понятия, задачи и методы, применяемые в настоящее время в сфере изучения языка и реальных дискурсивных практик. Методология исследования заключается в описании новых исследовательских парадигм. Такие парадигмы объективно формируются в ходе развития научной деятельности; их изменения вызваны эволюцией общества, его общественно ценным запросом на обновление не только науки, но и системы образования на основе определенных концептуальных, ценностных, методологических и технологических установок. Идея этой статьи состоит в том, чтобы помочь учителям разобраться в большом разнообразии современных лингвистических идей и выбрать те из них, которые они могут использовать для разработки инновационных подходов к обучению русскому языку.

Строчная или прописная буква в именах сказочных героев и литературных персонажей (по материалам академического описания русской орфографии)

Бешенкова Е.В.

Сказки ◽

Культурный контекст ◽

Сказка ◽

Имена собственные ◽

Главное правило ◽

Русский язык ◽

Нижний регистр ◽

Вопросы и ответы ◽

Правильное имя ◽

Литературные персонажи

Эта статья направлена на создание правила, объясняющего выбор строчной или прописной буквы для написания имен литературных персонажей. Правило должно быть однозначным, логичным по своей сути и не противоречить кодифицированному лексическому материалу. Были проанализированы несколько формулировок правила, приведенных в справочниках; выявлены расхождения между правилом и словарной кодификацией. Дополнительно были изучены вопросы и ответы, связанные с этим вопросом и полученные от русскоязычных справочных сервисов.

В результате для нового издания «Академических правил орфографии» было сформулировано специальное примечание к общему правилу написания имени собственного. В этой заметке указаны различные варианты понимания границ имен собственных для различных структур. Выбор написания имен собственных со строчной или прописной буквы в данном тексте зависит от выбранного способа понимания границ имени собственного.

В результате для нового издания «Академических правил орфографии» было сформулировано специальное примечание к общему правилу написания имени собственного. В этой заметке указаны различные варианты понимания границ имен собственных для различных структур. Выбор написания имен собственных со строчной или прописной буквы в данном тексте зависит от выбранного способа понимания границ имени собственного.«Я не прошу у Бога счастья»: филологический анализ М.Ю. Стихотворение Лермонтова «Валерик».

Бобылев Б.Г.

Абстрактный. В статье представлен анализ стихотворения «Валерик» М.Ю. Лермонтов. Применяются методы комментирования, ритмосемантического анализа, внимательного (медленного) чтения, интертекстуального анализа. В исследовании описываются жанр, композиция и стилистика текста. Развивается мысль о преобладании в стихотворении выразительности над образностью. Автор проводит параллели между лермонтовским художественным методом и экспрессионизмом. Отмечается, что стихотворение посвящено диалогу с Богом, который рассматривается как адресат послания.

Отмечается, что стихотворение посвящено диалогу с Богом, который рассматривается как адресат послания.

«Не торгуясь с совестью»: наблюдения о лингвопоэтике лирики Н. А. Некрасова (к 200-летию со дня рождения)

Романов Д.А.

Русский язык ◽

Эмоциональное содержание ◽

Стилистический анализ ◽

Лексическая семантика ◽

Синтаксические особенности ◽

200 лет ◽

Лирическая поэзия ◽

русская поэзия ◽

Отношение ◽

Национальный корпус

В статье ставится задача выявить лингвопоэтические новации Н. А. Некрасова, которые легли в основу эволюции последующей русской поэзии. Анализируются различные лексические пласты некрасовской лирики и их формирование на фоне динамики литературного русского языка в 1850–1870-е гг. В исследовании обозначены основные поэтические темы поэзии Некрасова, ее языковое содержание и композиционное развитие. В статье также уделяется внимание метрике и стихосложению поэта (в соответствии с теорией М. Л. Гаспарова о соотношении размера и смысла). Кроме того, выявляются специфические синтаксические особенности стихов Некрасова, их эмоциональное содержание, пафос. Тематические, лингвистические и композиционные открытия Н. А. Некрасова сопоставляются с различными поэтическими течениями в русской поэзии конца XIX и начала XX веков. Помимо наблюдения за текстом, лексико-семантического и стилистического анализа, в исследовании также используется статистический и лингвохронологический потенциал Национального корпуса русского языка.

Л. Гаспарова о соотношении размера и смысла). Кроме того, выявляются специфические синтаксические особенности стихов Некрасова, их эмоциональное содержание, пафос. Тематические, лингвистические и композиционные открытия Н. А. Некрасова сопоставляются с различными поэтическими течениями в русской поэзии конца XIX и начала XX веков. Помимо наблюдения за текстом, лексико-семантического и стилистического анализа, в исследовании также используется статистический и лингвохронологический потенциал Национального корпуса русского языка.

Задания к Всероссийской олимпиаде по русскому языку для школьников: выбор содержания и требования к умениям

Добротина И.Н. ◽

Осипова И.В.

Познавательная деятельность ◽

Штат ◽

Русский язык ◽

Другой ◽

Школьники ◽

Выбор контента ◽

Тот самый ◽

Методические указания ◽

Русский язык ◽

Выбор

В настоящей статье ставится задача описать подходы к подбору содержания заданий, используемых на региональном и заключительном этапах олимпиады по русскому языку. Актуальным в данном исследовании рассматривается вопрос о соотношении существующих документов, регламентирующих содержание образования, с одной стороны, и требований к проведению регионального и итогового этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, с другой. Проведенный анализ методических указаний по проведению школьного и муниципального этапов республиканской олимпиады школьников в комплексе с рассмотрением кодификаторов, использованных при разработке контрольно-оценочных материалов для итоговой оценки обучающихся, позволил выявить дидактические единицы, которые элементы, подлежащие тестированию. Кроме того, в статье представлены модели для нескольких задач. Эти модели позволяют решить задачу оценки знаний обучающихся и формирования у них мотивации к познавательной деятельности. Делается вывод о том, что содержание заданий и проверяемые умения школьников, участвующих в республиканской олимпиаде по русскому языку, полностью удовлетворяют требованиям, указанным в документах, регламентирующих разработку контрольно-оценочных материалов для государственной итоговой аттестации по данному предмету.

Актуальным в данном исследовании рассматривается вопрос о соотношении существующих документов, регламентирующих содержание образования, с одной стороны, и требований к проведению регионального и итогового этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, с другой. Проведенный анализ методических указаний по проведению школьного и муниципального этапов республиканской олимпиады школьников в комплексе с рассмотрением кодификаторов, использованных при разработке контрольно-оценочных материалов для итоговой оценки обучающихся, позволил выявить дидактические единицы, которые элементы, подлежащие тестированию. Кроме того, в статье представлены модели для нескольких задач. Эти модели позволяют решить задачу оценки знаний обучающихся и формирования у них мотивации к познавательной деятельности. Делается вывод о том, что содержание заданий и проверяемые умения школьников, участвующих в республиканской олимпиаде по русскому языку, полностью удовлетворяют требованиям, указанным в документах, регламентирующих разработку контрольно-оценочных материалов для государственной итоговой аттестации по данному предмету. предмет. Эти задания могут быть использованы учителями не только как ресурс для подготовки учащихся к олимпиаде, но и для мотивации их к изучению русского языка.

предмет. Эти задания могут быть использованы учителями не только как ресурс для подготовки учащихся к олимпиаде, но и для мотивации их к изучению русского языка.

Текст научной работы на тему «Особенности повествовательной структуры эпилога к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (к 200-летию со дня рождения)»

Е.Ю. Геймбух

Мировоззрение ◽

Повествовательная структура ◽

Основной корпус ◽

Роман ◽

Научные методы ◽

Преступление и наказание ◽

Контрастное исследование ◽

Общий научный ◽

Лингвистические методы ◽

Заключительная речь

В статье исследуется повествовательная структура эпилога к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Цель исследования — описать приемы, используемые автором романа для актуализации своей заключительной речи. К основным методам исследования относятся общенаучные (наблюдение, сравнение и др. ), общефилологические (контекстологический, композиционный, структурный и др.), собственно лингвистические (семантико-стилистический, сравнительно-стилистический, интертекстуальный и др.). Для выявления особенностей эпилога учитывались особенности авторского повествования в основной части «Преступления и наказания». В первую очередь, это «рассказ», диалогичность, наличие финальной речи автора. Сравнительно-сопоставительное исследование двух частей эпилога в отличие от всего остального романа облегчает определение своеобразия повествования в эпилоге. Субъективная и хронотопическая организация заключительной части «Преступления и наказания» переводит повесть на иной уровень: христианская система координат становится мировоззренческой основой как автора-рассказчика, так и главного героя (время жизни измеряется церковные праздники, «мирской» хронотоп сменяется «христианским»). Голос автора в эпилоге выражен как косвенно, так и прямо, с помощью иронических и диалогических контекстов. Авторская позиция проявляется и в выборе слов, и в различных символических деталях, и в многочисленных отсылках к предшествующим контекстам, и в интертекстуальных связях романа.

), общефилологические (контекстологический, композиционный, структурный и др.), собственно лингвистические (семантико-стилистический, сравнительно-стилистический, интертекстуальный и др.). Для выявления особенностей эпилога учитывались особенности авторского повествования в основной части «Преступления и наказания». В первую очередь, это «рассказ», диалогичность, наличие финальной речи автора. Сравнительно-сопоставительное исследование двух частей эпилога в отличие от всего остального романа облегчает определение своеобразия повествования в эпилоге. Субъективная и хронотопическая организация заключительной части «Преступления и наказания» переводит повесть на иной уровень: христианская система координат становится мировоззренческой основой как автора-рассказчика, так и главного героя (время жизни измеряется церковные праздники, «мирской» хронотоп сменяется «христианским»). Голос автора в эпилоге выражен как косвенно, так и прямо, с помощью иронических и диалогических контекстов. Авторская позиция проявляется и в выборе слов, и в различных символических деталях, и в многочисленных отсылках к предшествующим контекстам, и в интертекстуальных связях романа.

«Мое мнение таково…»: субъективное введение в письменном дискурсе школьников

Казаковская В.В. ◽

Гаврилова М.В.

Статистические данные ◽

Функциональная грамматика ◽

Школьники ◽

Письменный дискурс ◽

Коммуникативные навыки ◽

Функциональный потенциал ◽

Язык и литература ◽

Аргументационные эссе ◽

Аргументационные тексты ◽

Лингвистический материал

Абстрактный. Статья посвящена анализу способов выражения личных оценок говорящего/писателя в сочинениях, написанных детьми одиннадцати и двенадцати лет. Рассматривается структурно-семантический репертуар средств субъективации, их функциональный потенциал и частота встречаемости в описательно-аргументативных эссе. Выявлено, что «субъективная» текстовая плотность аргументативных текстов отражает уровень развития вербального самоанализа (связанного с теорией сознания) и коррелирует с успеваемостью детей.