кто автор и каков финал пьесы Фонвизина

Классический литературный труд Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» вдохновил несколько поколений театральных деятелей и был с успехом экранизирован, его построчно разобрали почитатели на «крылатые» фразы, которые постепенно превратились в афоризмы.

Актуальна ли тема этой комедии на сегодняшний день и будет ли пьеса интересна современному читателю, можно разобраться, прочитав «Недоросль»: краткое содержание по действиям.

Оглавление

- Пьеса и ее герои

- Содержание

- Действие II

- Действие III

- Действие IV

- Действие V

- Полезное видео

- Подведем итоги

Пьеса и ее герои

События повествования развиваются в имении господина и госпожи Простаковых.

Пьеса состоит из пяти действий:

- в I-м читатель знакомится с главными героями и непростой ситуацией бедной сироты Софьи, которую рвут на части два жениха;

- во II-м появляется давний возлюбленный главной героини Милон;

- в III-м после длительного отсутствия возвращается дядя Софьи Стародум;

- в IV-м д выясняется, что молодой офицер, которого Софье определил в мужья дядя и есть её любимый;

- в V-м все герои пьесы получают по заслугам.

Это интересно! Роман Обломов: краткое содержание произведения по главам

Ниже изложено более подробное содержание произведения по действиям и можно познакомиться с его основными персонажами.

Действующие лица:

- господа Простаковы — хозяева имения;

- Митрофан Простаков — их сын, «недоросль»;

- Правдин — чиновник, олицетворяющий закон в пьесе;

- Стародум — дядя Софьи;

- Софья — главный персонаж, сирота, воспитанница Простаковых;

- Милон — любимый главной героини;

- Тарас Скотинин — алчный брат Простаковой;

- Еремеевна — крепостная нянька;

- Кутейкин — жадный до денег учитель;

- Вральман — конюх, выдавший себя за немца-педагога.

Обратите внимание! Три основные темы, раскрытые в содержании пьесы «Недоросль»: воспитание, осуждение деспотичного режима самодержавия, тягость крепостного права.

Содержание

Хозяйка поместья ругает крепостного за некачественно пошитый кафтан для её сына. Хотя крестьянин предупреждал, что не в ладах с шитьём. Супруг госпожи господин Простаков согласен с женой, а её брат Скотинин уверен, что работа сделано очень неплохо. Слугу выгоняют прочь.

Хотя крестьянин предупреждал, что не в ладах с шитьём. Супруг госпожи господин Простаков согласен с женой, а её брат Скотинин уверен, что работа сделано очень неплохо. Слугу выгоняют прочь.

Потом родственники обсуждают Митрофанушку, которому не удалось толком выспаться минувшей ночью. Сам Простаков-младший утверждает, что не наедался перед отбоем, но на деле плотно набил брюхо во время ужина, потому всю ночь напролёт вставал, чтобы выпить квасу. Матушка жалеет своё чадо, после чего он ретируется на голубятню.

Это интересно! Рассказ Холодная осень Бунина: краткое содержание

Оставшиеся взрослые говорят о сватовстве Скотинина к сироте, находящейся на воспитании Простаковых. У неё оставался лишь дядя Стародум, но он сгинул где-то в Сибири.

Из беседы становится ясно, что будущий жених задумал приумножить своё состояние за счёт партии с Софьей, как женщина она ему мало интересна.

Выходит сама воспитанница, она держит в руках письмо от Стародума. Её родня не желает поверить, что дядька девушки жив и здоров. Софья предлагает родственникам прочитать послание самостоятельно, но выясняется, что они не умеют читать.

Её родня не желает поверить, что дядька девушки жив и здоров. Софья предлагает родственникам прочитать послание самостоятельно, но выясняется, что они не умеют читать.

Письмо зачитывает Правдин. В нём значится, что за Софью обещано хорошее приданое. Госпожа смекает, что девушка может стать неплохой партией для её сына. Дамы уходят. Вбегает слуга с новостью, что в их деревню прибыли солдаты.

Действие II

Оказывается, что Правдин и молодой офицер Милон давно знакомы. Правдин рассказывает приятелю, что отправлен в эти края, чтобы «приструнить» местных помещиков. Милон прибыл сюда в надежде найти свою возлюбленную, с которой утратил связь после смерти её родителей.

Мимо проходит Софья, которая узнаёт своего любимого и рассказывает ему, что её опекуны намерены женить на ней Митрофана.

Появляется Скотинин, озадаченный неприглядной перспективой отъезда восвояси ни с чем: без молодой супруги и её приданого. Милон и Правдин накручивают его на ссору с сестрой.

Милон и Правдин накручивают его на ссору с сестрой.

Проходят Еремеевна и Митрофан, спорят о пользе обучения грамоте.

Скотинин чуть ли не дерётся с племянником из-за Софьи, а затем уходит, задыхаясь от ярости.

Подходят супруги Простаковы. Хозяйка имения льёт ласковые речи в адрес Милона, нахваливает Софью, хвастает, что всё готово к прибытию Стародума.

Чета Простаковых и их воспитанница уходят. Тут же появляются учителя: Цыфиркин и Кутейкин, заводят рассказ о том, как попали в имение.

Обратите внимание! Актуальна ли пьеса Недоросль среди молодежи? Ответ — да! Проблемы воспитания и образования остаются острыми и в современном мире.

Действие III

Приехал Стародум. Его приветствует Правдин. Старый друг вводит важного гостя в курс событий. Без прикрас рассказывает о господствующем безобразии в деревне Простаковых и о том, как Скотинин и Митрофан конкурируют за руку его племянницы.

Стародум считает, что в принятии решений спешка худший враг. Он хочет сначала всё взвесить, а уж после — делать выводы. Затем Стародум рассказывает Правдину о своих приключениях.

Входит Софья. Дядя и племянница беседуют. Простакова и Скотинин устраивают скандал, который заканчивается дракой. Их удаётся разнять Милону.

Заметив присутствие Стародума, Простакова зовёт сына и мужа. На гостя имения льются потоки фальшивой лести.

Стародум заявляет, что заберёт племянницу с собой в Москву и выдаст там замуж. Сирота согласна с волей дяди, хоть и не знает ещё, что в мужья ей выбран Милон.

А Скотинин и Простакова изо всех сил стараются отговорить родственника от этого поступка. Хозяйка имения утверждает, что её сын достойный кандидат в мужья и, в отличие от всего их рода, хорошо образован. Уставший от долгого путешествия Стародум отправляется на отдых. Все расходятся.

Это интересно! Александр Куприн – Гранатовый браслет: читаем краткое содержание

Остаются только педагоги младшего Простакова. Оба жалуются на лень и бездарность своего подопечного. Затем состоится забавный урок арифметики, который показывает насколько глуп Митрофан и его мать.

Оба жалуются на лень и бездарность своего подопечного. Затем состоится забавный урок арифметики, который показывает насколько глуп Митрофан и его мать.

Действие IV

Стародум говорит со своей племянницей о жизни и её истинных ценностях. Он объясняет неопытной Софье, что богатство заключается не в злате, а в добродетели.

Стародум уверен, что любые блага или слава должны быть заслужены честным трудом.

А супруги всегда должны оставаться одним целым и любить друг друга, даже если принадлежат к разным социальным слоям.

Приходит письмо, в котором говорится, что выбранный в мужья Софье мужчина — её любимый Милон.

Беседуя с военным офицером, Стародум выясняет, что назначенный жених человек чести и благословляет брак.

Периодически в разговор вмешивается несостоявшийся жених Скотинин. Он заискивает перед невестой, уплывающей прямо из рук, и её дядей. Старается «выгодно» смотреться, но выглядит смешно.

Приходят Правдин, простакова и Митрофан. Мать настаивает на особой просвещённости своего сына в науках. Но небольшой эксперимент полностью опровергает её слова.

Мать настаивает на особой просвещённости своего сына в науках. Но небольшой эксперимент полностью опровергает её слова.

Стародум во всеуслышание объявляет, что завтра уезжает вместе со своей племянницей навсегда. «Дикие» родственнички придумывают похитить девушку.

Это интересно! Михаил Шолохов Судьба человека: читаем краткое содержание по главам

Действие V

Простакова приказывает Еремеевне силой отвезти Софью из дома, но няньку останавливает Милон.

Правдин выступает с «обвинительной» речью и сулит Простаковым суровое наказание. Тётка бросается воспитаннице в ноги и вымаливает прощение.

Однако она намерена покарать слуг, что упустили возможность вывезти богатую невесту.

Но и здесь хозяйку имения ждёт неудача — Правдин знакомит её с правительственной грамотой, в которой значится, что все её владения и имущество переходят государству.

Появляются педагоги Митрофана, они получают расчёт из рук Правдина. Цыфиркин за достойный труд — по полной, а Кутейкин за притворство и лень остаётся ни с чем. Митрофан ругается с матерью и уходит служить в армию. Стародум и влюблённые жених с невестой уезжают. Простакова потеряла всё, она в отчаянии.

Цыфиркин за достойный труд — по полной, а Кутейкин за притворство и лень остаётся ни с чем. Митрофан ругается с матерью и уходит служить в армию. Стародум и влюблённые жених с невестой уезжают. Простакова потеряла всё, она в отчаянии.

Возьмите на заметку! Чтобы прочувствовать литературную ценность пьесы и полностью насладиться языковым совершенством, не достаточно прочитать «Недоросль» в кратком содержании.

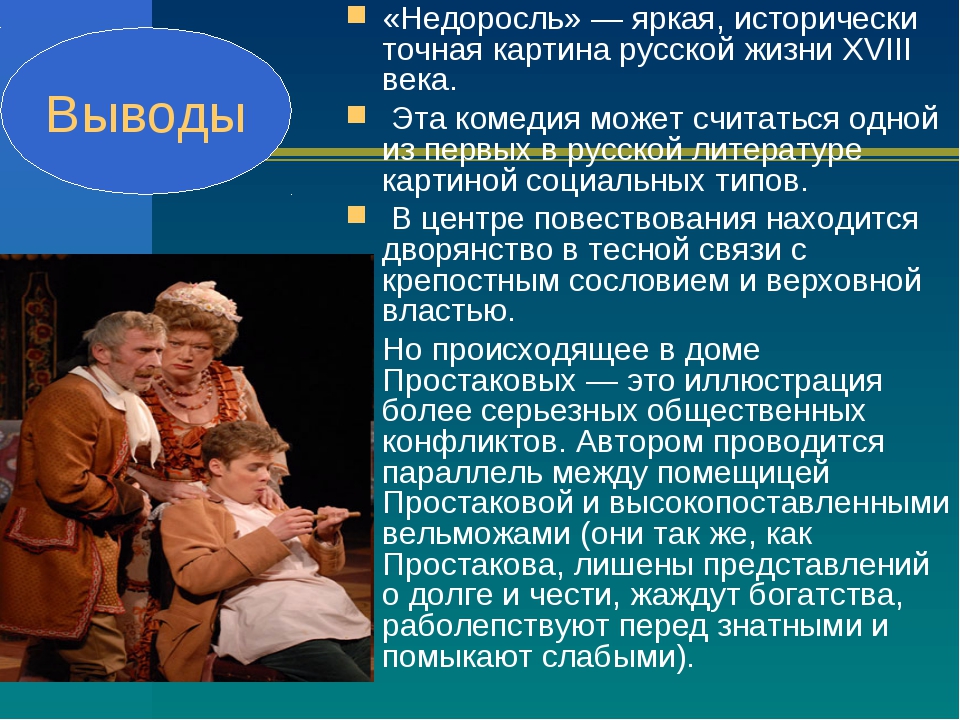

В интернете можно слушать аудиоверсию произведения. Читая пьесу Недоросль сегодня целиком или в сокращении, не сложно представить яркую, с исторической точки зрения картину русской жизни 18-го века.

Полезное видео

Подведем итоги

Комедия Фонвизина считается в отечественной литературе первой картиной, которая повествует о социальных типах.

Безобразиями, творящимися в имениях помещиков, Фонвизин проиллюстрировал серьёзные конфликты общества. Финал пьесы расставляет все по своим местам, и каждый персонаж получает по заслугам.

Финал пьесы расставляет все по своим местам, и каждый персонаж получает по заслугам.

Недоросль: краткое содержание пьесы Д.И. Фонвизина

Содержание

- История создания

- Действующие лица

- Краткий пересказ по действиям

- Действие I

- Действие II

- Действие III

- Действие IV

- Действие V

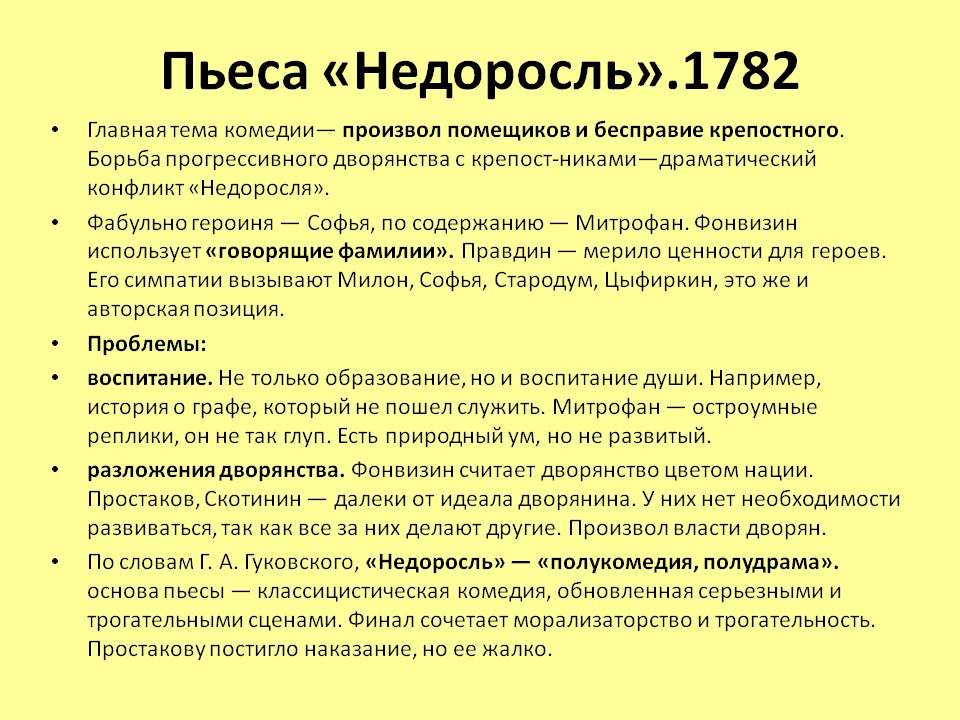

Пьеса «Недоросль» — это яркий представитель классического направления отечественной литературы под авторством Дениса Ивановича Фонвизина. Произведение включено в школьную программу, и было давным-давно разобрано на крылатые фразы, которые прочно обосновались в русском языке, как афоризмы.

Сегодня мы рассмотрим краткое содержание пьесы «Недоросль», а также пройдемся по истории создания, кратко охарактеризуем действующих лиц.

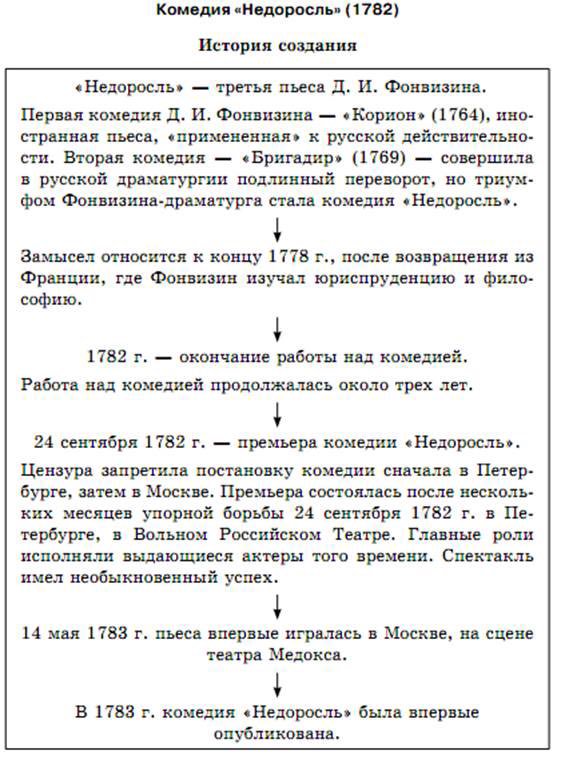

История создания

Фото: regnum.ruНаброски нового произведения появились у писателя в 1770 году. Чтобы огранить свою идею, Денису Фонвизину пришлось обработать массу сатирических работ отечественных и зарубежных авторов по схожей тематике.

Впервые на сцене пьесу «Недоросль» показали в 1771 году, а в печатном варианте она появилась в 1773 году.

Главная проблема произведения – это воспитание, особенности которого волновали людей эпохи Просвещения.

Автор также решил добавить социально-политический окрас своей пьесе. Само название произведения – это прямая ссылка на указ императора Петра I, который запретил жениться молодым дворянам, которые еще не получили какого-либо образования. В народе их как раз и называли недорослями.

Действующие лица

Фото: habinfo.ruНа второстепенный персонажах мы не будем останавливаться, однако по важным и характерным для произведения героям пройдемся:

- Госпожа Простакова – это хозяйка небольшого имения, которая не имеет никакого образования. Зато жизнь ее научила хитрости, грубости и корысти.

- Митрофан Простаков – это единственный сын в семье Простаковых, которому едва исполнилось 16 лет. Он представлен, как невоспитанный, слабовольный и довольно глуповатый молодой человек.

- Правдин – это яркий представитель новой эпохи дворянства, на примере которого автор показывает закон и порядок, который должен царить в России. Герой пребывает в имение Простаковых, чтобы разобраться в жестоком обращении господ со слугами.

- Стародум – это престарелый опекун Софьи, который в своей жизни никого не обидел и ничего не украл. Своего положения и состояния он добился честным трудом.

- Софья – это воспитанница четы Простаковых без родителей, но с приданым. Девушка крайне воспитанная и образованная, отзывчивая.

- Милон – это суженый Софьи, с которым девушка потеряла связь на длительное время. Он храбр, дорожит своей честью, отличается доблестью на полях сражений.

- Тарас Скотинин – это брат госпожи Простаковой, который везде ищет легких денег и наживы.

С характеристиками персонажей пьесы закончили, так что можно со спокойным сердцем переходить к краткому содержанию «Недоросля».

Краткий пересказ по действиям

Пьеса состоит из пяти действий, так что и в нашем кратком содержании мы сохраним структуру оригинала.

Действие I

Пьеса начинается с того, что Простакова злиться на свою крепостную Тришку, которая сшила, по ее мнению, плохой кафтан для сына Митрофана. Хотя девушка изначально говорила, что не мастер по шитью.

Простаков и Скотинин же считают, что верхняя одежда получилась добротной. Слугу выгоняют.

Далее речь идет про сына Митрофана, который сегодня плохо спал. Он говорит, что на ночь ничего не ел. На самом же деле, он плотно поужинал, а затем всю ночь пил квас. Мама жалеет его, и он отправляется на голубятню.

Фото: live.mts.ruОставшиеся в комнате дворяне обсуждают сватовство Скотинина к их воспитаннице Софье. Из разговора нам становится понятно, что брат Простаковой просто хочет поправить свое материальное положение за счет жены. Девушка же ему совершенно безразлична.

В это же время появляется сама Софья, которая приносит письмо своего опекуна Стародума, который перебрался в Сибирь. Родственники не верят, что он жив, и девушка предлагает им самостоятельно прочесть послание. Выясняется, что никто из Простаковых не умеет читать.

Выясняется, что никто из Простаковых не умеет читать.

Роль чтеца берет на себя Правдин. Оказывается, Стародум не только не умер в Сибири, но и назначил большое денежное приданое Софье. Госпожа Простакова задумывает женить Софью на своем сыне.

Фото: skatshkola.ruВ это же время вбегает в комнату слуга, который сообщает, что в деревне на постой остановились солдаты.

Действие II

Читателей знакомят с офицером Милоном, который давний знакомый Правдина. Друзья общаются, и дворянин говорит, что прибыл «приосанить» зарвавшееся дворянство. Милон же ему сообщает, что в деревне надеется найти свою любимую, с которой ему пришлось на долгое время разлучиться после смерти ее родителей.

Фото: full-size.ruТак получается, что Софья в этот момент проходит мимо давних друзей. Радостная встреча наконец-то происходит. Девушка жалуется своему любимому, что ее хотят выдать за глупого Митрофана. В это же время подходит Скотинин, который волнуется, что останется и без жены, и без большого наследства. Милон и Правдин убеждают мужчину вступить в конфликт со своей сестрой.

Милон и Правдин убеждают мужчину вступить в конфликт со своей сестрой.

Мимо проходит Митрофан и его няня. Женщина настаивает, что ему нужно прилежно заниматься грамотой, но тот не хочет тратить на это время. Скотинин туже набрасывается на своего племянника из-за его свадьбы с Софьей.

Скотинин уходит, и его сменяет муж и жена Простаковы. Госпожа говорит лестно о Софье, и даже хвастает, что они уже все подготовили к приезду опекуна девушки Стародума.

Фото: ua.kinorium.comПосле ухода господ к Правдину обращаются педагоги Цыфиркин и Кутейник, которые рассказывают молодому дворянину, как жили, учились и попали в это имение.

Действие III

Наконец в имение пребывает Стародум. Первым его встречает Правдин, который и рассказывает мужчине о том, что твориться в ведомстве Простаковых, не обходит стороной и дележ Софьи Митрофаном и Скотининым. Стародум говорит, что пока не стоит пороть горячку, и нужно тщательно все взвесить. Мужчина рассказал молодому дворянину о том, что видел и пережил за годы своего отсутствия.

На сцене появляется Софья, которая рада видеть своему опекуна, и они объясняются. Тут же Простакова и Скотинин дерутся, и рукоприкладство унимает только Милон.

Фото: xarakteristika.ruДалее вся чета Простаковых собирается, чтобы наигранно поприветствовать Стародума. Они всячески льстят своему далекому родственнику.

Стародум за столом сообщает, что намерен забрать Софью с собой в Москву и там выдать ее замуж. Девушка пока еще не знает, что ее мужем будет Милон, но с опекуном соглашается.

Однако Скотинин и госпожа Простакова категорически против. Женщина признает, что в их роду с образованием туговато, однако ее сын усердно постигает науки.

Фото: fb.ruЭто словоизлияние останавливает Правдин, говоря о том, что гость устал с дальней дороги.

На сцене остается только учителя Митрофана, которые говорят, что их подопечный просто бездарь. Также они жалуются на то, что им всегда мешает в обучении отпрыска немец Вральман.

Позже появляется Митрофан с матерью и проходит неудачный урок арифметики, которому активно мешает сама госпожа и Вральман. После этого учителя хотят реально избить немца, но тот вовремя скрывается.

После этого учителя хотят реально избить немца, но тот вовремя скрывается.

Действие IV

В начале этого действия нашего краткого содержания «Недоросля» Софья и Стародум серьезно разговаривают. Мужчина настаивает, что в жизни главное не злато, а добродетели. Поэтому мало просто называться дворянином, это звание и принадлежность к классу нужно заслужить делами. При этом муж и жена должны быть неразрывны и едины, несмотря на вероятные различия в происхождении.

Фото: 9111.ruСтародум также получает письмо, из которого узнает, что Милон – это будущий супруг Софьи. Он разговаривает с молодым офицером, и признает, что у того высокие моральные качества. Поэтому мужчина радостно благословляет будущее бракосочетание.

Тут же в разговор постоянно вмешивается Скотинин, который пытается нахваливать себя, однако со стороны это выглядит очень смешно. Тогда в комнату заходит Простакова со своим сыном. Она продолжает хватить свое отпрыска за жажду к знаниям и просвещенность. Однако после короткой проверки становится понятно, что все это откровенное вранье.

Стародум по итогу объявляет, что назавтра увозит Софью в Москву и там выдает ее замуж.

Семья Простаковых задумывает перехватить Софью перед ее отбытием.

Действие V

Простакова приказывает своей слуге Еремеевне силой увезти подальше Софью, однако ей мешает Милон. Правдин видит это и грозит жестоким наказанием за такое нарушение закона.

Фото: napokrovke.ruГоспожа Простакова вымаливает прощение у государственного человека, однако после помилования намерена жестоко наказать слуг, которые упустили возможность поймать Софью.

Дворянку и тут останавливает Правдин, который сообщает, что все ее имение и деревни переходят в управление государства.

На сцене появляются учителя Митрофана. Правдин рассчитывает их и вознаграждает по заслугам: Цифиркин получает щедрую плату, а Кутейкин ничего.

Немец Фральман также признается, что он раньше работал простым конюхом и ничего не смыслит в образовании. Стародум берет его к себе на службу.

Софья, ее жених и опекун отправляются в Москву. Митрофан ссорится со своей матерью и отправляется служить в армию. Госпожу Простакову охватывает отчаяние, ведь она потеряла все, что было у нее и ее семьи.

Митрофан ссорится со своей матерью и отправляется служить в армию. Госпожу Простакову охватывает отчаяние, ведь она потеряла все, что было у нее и ее семьи.

На этом наше краткое содержание пьесы «Недоросль» подошло к концу. Если у вас есть вопросы или хотите что-то предложить, обязательно пишите их в комментариях.

Николай Гоголь — Вики | Золотой

Николай Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, которая в то время входила в состав Российской империи. Его отец, Василий Гоголь-Яновский, был коллежским асессором и служил на почте, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал вести хозяйство. Вскоре он подружился с бывшим министром Дмитрием Трощинским, жившим в соседнем селе. Вместе они создали домашний кинотеатр. Сам Гоголь-Яновский писал комедии для спектаклей на украинском языке, а сюжеты брал из народных сказок. Мария Косяровская вышла за него замуж в 14 лет и посвятила себя семье. Она вспоминала: «Я не ходила ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своей семье; мы не могли расстаться ни на один день, и когда он ездил по дому в поле на маленькой дрожке, он всегда брал меня с собой.

Николай Гоголь был третьим ребенком в семье, первые два сына родились мертвыми. Будущий писатель был назван в честь святителя Николая: незадолго до рождения ему молилась мать. Позже в семье появилось еще восемь детей, но выжили только дочери Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Гоголь много времени проводил с сестрами и даже занимался с ними рукоделием: кроил портьеры и платья, вышивал, вязал платки. Ольга вспоминала: «Он пошел к бабушке и попросил шерсти, как у гаруса, чтобы сплести пояс: он плел пояса на гребне. Он также рано проявил интерес к писательству. Отец водил его в поля и давал ему темы для поэтических импровизаций: «степь», «солнце», «небо». В пятилетнем возрасте Гоголь уже начал сам записывать свои произведения. Мать была суеверна и по вечерам часто рассказывала детям сказки о леших, домовых и нечистой силе.

Сумерки спустились. Я прижался к углу дивана и прислушался к звуку длинного маятника старых настенных часов.Внезапно кошачье мяуканье нарушило гнетущий покой. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, и ее мягкие лапки постукивали когтями по половицам, а зеленые глаза сверкали недобрым светом. Я испугался. — Киса, киска, — пробормотала я и, схватив кошку, побежала в сад, где бросила ее в пруд и несколько раз, когда она пыталась выплыть и выбраться на берег, оттолкнула ее шестом. Григорий Данилевский. Собрание сочинений, XIV, 119. Рассказ со слов Гоголя

Когда Гоголю было десять лет, родители привели его в Полтаву, к одному из учителей местной гимназии. Будущий писатель жил в доме учителя и готовился к поступлению в интернат: занимался арифметикой, читал учебники истории, работал с картами.

Гоголь в гимназии: первая поэма и школьный театр

В 1821 году Николай Гоголь поступил в Нежинскую гимназию для высших наук. Он не был прилежным: часто отвлекался на уроках и занимался только перед экзаменами. Учитель латыни Иван Кульжинский вспоминал: «Он учился у меня три года и ничему не научился. .. Во время лекций Гоголь всегда держал под скамейкой какую-нибудь книгу и читал. Любимыми предметами будущего писателя были рисование и русская литература. Он восхищался Александром Пушкиным. Когда в 1825 году вышли первые главы «Евгения Онегина», Гоголь перечитывал их столько раз, что выучил наизусть. Он сам сочинил. Произведения — поэму «Разбойники», повесть «Братья Твердиславичи» — он разместил в собственноручном журнале «Звезда».

.. Во время лекций Гоголь всегда держал под скамейкой какую-нибудь книгу и читал. Любимыми предметами будущего писателя были рисование и русская литература. Он восхищался Александром Пушкиным. Когда в 1825 году вышли первые главы «Евгения Онегина», Гоголь перечитывал их столько раз, что выучил наизусть. Он сам сочинил. Произведения — поэму «Разбойники», повесть «Братья Твердиславичи» — он разместил в собственноручном журнале «Звезда».

Никто из нас не думал, что Гоголь когда-нибудь сможет стать писателем, пусть даже посредственным, потому что в лицее он слыл самым нерадивым и обыкновенным слушателем. <...> Раньше ему достаточно было сказать одно слово, сделать одно движение, чтобы все в классе, как сумасшедшие или ненормальные, хохотали в горло, даже в присутствии учителя, директора. Николай Сушков, драматург

Николай Гоголь создал в гимназии театр. Он выбирал пьесы, распределял роли и рисовал декорации. Студенты стали актерами, они тоже внесли что могли в «театральный гардероб». Одной из самых популярных пьес был «Недоросль» Фонвизина — Гоголь сыграл госпожу Простакову. Сокурсник писателя Тимофей Пащенко вспоминал: «Все мы думали тогда, что Гоголь выйдет на сцену, потому что у него был огромный талант и все данные для игры на сцене».0003

Студенты стали актерами, они тоже внесли что могли в «театральный гардероб». Одной из самых популярных пьес был «Недоросль» Фонвизина — Гоголь сыграл госпожу Простакову. Сокурсник писателя Тимофей Пащенко вспоминал: «Все мы думали тогда, что Гоголь выйдет на сцену, потому что у него был огромный талант и все данные для игры на сцене».0003

В 1827 году Гоголь написал поэму «Ганц Кюхельгартен» о юноше, который отверг любовь, чтобы мечтать о Греции.

«Абсолютно встречал одни неудачи»: жизнь в Петербурге

В декабре 1828 года Николай Гоголь приехал в Петербург устраиваться на работу. Он вспоминал: «Петербург показался мне совсем не таким, каким я думал, я представлял его гораздо красивее, величественнее. <...> Жить здесь не совсем по-свински, то есть есть щи и кашу раз в день несравненно дороже, чем мы думали. <…> Это заставляет меня жить как в пустыне. Я вынужден отказаться от своего лучшего удовольствия — посещения театра. Писатель не мог найти работу: то ли не хотели принимать выпускника Нежинской гимназии, то ли предлагали слишком маленькую зарплату.

В 1829 году Гоголь написал стихотворение «Италия» и отправил его в журнал «Сын Отечества» без подписи. Произведение было опубликовано, и это придало уверенности писателю. Он решил опубликовать школьную поэму «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов. Однако на этот раз книга не продавалась: эссе критиковали за наивность и бескомпозиционность. Тогда Николай Гоголь выкупил весь тираж у книготорговцев и сжег его. После неудачи он попытался стать актером и прошел прослушивание у директора Императорских театров Сергея Гагарина. Но писателя не взяли. Гоголь вспоминал: «Мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места. <...> Везде я не встречал абсолютно ничего, кроме провалов и — что самое странное — там, где их вообще нельзя было ожидать. <…>

Осенью 1829 года Николай Гоголь вернулся в Петербург. Денег не хватало, и он устроился помощником писаря в отдел уделов. Писатель был коллежским асессором — самым младшим чином в Табели о рангах. Гоголь писал матери: «После бесконечных исканий мне наконец удалось найти место, очень, однако, незавидное. Но что делать? Писатель принимал жалобы, сшивал документы и выполнял мелкие поручения от начальства, а в свободное время сочинял рассказы о жизни на Украине. За помощью Гоголь обратился к матери: «Сделай себе одолжение, опиши также мне нравы, обычаи, поверья… какие одежды были у сотников, их жен, тысячников и у самих в свое время, какие материалы были известны в свое время, и все. подробнее». В 1830 году в журнале «Отечественные записки» писатель опубликовал повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы». Текст сильно отличался от оригинала: издатель Павел Свинин отредактировал произведение на свой вкус.

Денег не хватало, и он устроился помощником писаря в отдел уделов. Писатель был коллежским асессором — самым младшим чином в Табели о рангах. Гоголь писал матери: «После бесконечных исканий мне наконец удалось найти место, очень, однако, незавидное. Но что делать? Писатель принимал жалобы, сшивал документы и выполнял мелкие поручения от начальства, а в свободное время сочинял рассказы о жизни на Украине. За помощью Гоголь обратился к матери: «Сделай себе одолжение, опиши также мне нравы, обычаи, поверья… какие одежды были у сотников, их жен, тысячников и у самих в свое время, какие материалы были известны в свое время, и все. подробнее». В 1830 году в журнале «Отечественные записки» писатель опубликовал повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы». Текст сильно отличался от оригинала: издатель Павел Свинин отредактировал произведение на свой вкус.

Постепенно Гоголь писал для журналов все больше и больше. В 1831 году в «Литературной газете» были опубликованы материалы «Несколько мыслей о преподавании географии детям» и «Женщина», а в альманахе «Северные цветы» появились главы исторического романа «Гетманщина». Оба издания принадлежали Антону Дельвигу. Поэт ввел молодого автора в литературный кружок и познакомил с Василием Жуковским и Петром Плетневым. Писатели помогли Николаю Гоголю найти новую работу: он стал преподавателем в Женском патриотическом институте, а по выходным давал частные уроки дворянским детям. Параллельно писатель работал над циклом рассказов об Украине.

Оба издания принадлежали Антону Дельвигу. Поэт ввел молодого автора в литературный кружок и познакомил с Василием Жуковским и Петром Плетневым. Писатели помогли Николаю Гоголю найти новую работу: он стал преподавателем в Женском патриотическом институте, а по выходным давал частные уроки дворянским детям. Параллельно писатель работал над циклом рассказов об Украине.

«Необычное явление в литературе»: известные произведения Гоголя

В 1831 году вышла книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в которую вошли четыре рассказа: «Сорочинская ярмарка», ранее изданный «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая буква». Действие книги происходило на родине автора, в Миргородском уезде Полтавской губернии. Героями выступили жители украинского села, а в сюжете бытовая жизнь смешалась с мистическими мотивами, бывшими в употреблении среди односельчан. Сборник сразу стал популярным и получил хорошие отзывы читателей: автора восхваляли поэты Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Иван Киреевский и многие другие. Баратынский писал: «У нас еще не было автора с такой жизнерадостностью, на нашем севере это большая редкость… <…> Его стиль жив, самобытен, полон красок и часто вкуса». А Пушкин в письме к Александру Воейкову оставил о Гоголе такой отзыв:

Баратынский писал: «У нас еще не было автора с такой жизнерадостностью, на нашем севере это большая редкость… <…> Его стиль жив, самобытен, полон красок и часто вкуса». А Пушкин в письме к Александру Воейкову оставил о Гоголе такой отзыв:

Сейчас прочитал «Вечера близ Диканьки». Они поразили меня. Здесь настоящее веселье, искреннее, непринужденное, без жеманства, без скованности. А местами какая поэзия, какая чуткость! Мне сказали, что… наборщики умирали от смеха, печатая его книгу.

Уже в 1832 году Гоголь опубликовал второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Туда вошли еще четыре рассказа: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетя» и «Заколдованное место». Новая книга имеет успех. Гоголя приглашали на все литературные вечера, он часто виделся с Александром Пушкиным. Летом 1832 года писатель решил навестить родных и по дороге впервые посетил Москву, где познакомился с публицистами Сергеем Аксаковым и Михаилом Погодиным, актёром Михаилом Щепкиным. Гоголь писал из дома: «Я приехал в усадьбу совершенно расстроенный. Много неоплаченных долгов. Пристают со всех сторон, а платить теперь полная невозможность.

Гоголь писал из дома: «Я приехал в усадьбу совершенно расстроенный. Много неоплаченных долгов. Пристают со всех сторон, а платить теперь полная невозможность.

В 1834 году писателю была предложена должность адъюнкт-профессора кафедры всеобщей истории Петербургского университета. Николай Гоголь согласился. Днем читал лекции о Средневековье и периоде Великого переселения народов, вечером изучал историю крестьянско-казацких восстаний на Украине. Я писал все свободное время. В 1835 году вышел еще один сборник Гоголя под названием «Арабески», в котором соединились произведения разных жанров. Одной из самых популярных в книге стала статья «Несколько слов о Пушкине». В ней Гоголь проанализировал свое творчество и назвал Пушкина первым русским национальным поэтом. «Арабески» опубликовали и первые петербургские романы Гоголя: «Портрет», «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект». В сборнике также были статьи на исторические темы: «Взгляд на составление Малороссии», «О преподавании всемирной истории», «Аль Мамун» и другие.

Через месяц после сборника «Арабески» Гоголя вышла еще одна книга — «Миргород». Это было продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: писатель использовал элементы украинского фольклора, а само действие происходило в Запорожье. В «Миргород» вошли рассказы «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Работая над своими произведениями, Гоголь использовал свои научные достижения. Так, «Тарас Бульба» был основан на материале о крестьянском восстании 1637-1638 годов, а прототипом главного героя был Охрим Макуха.

Весь тираж сборников «Арабески» и «Миргород» был быстро раскуплен. Критик Виссарион Белинский писал: «Талант его не падает, а постепенно поднимается. <...> Новые произведения шутливой и оригинальной фантазии г. Гоголя принадлежат к числу самых необыкновенных явлений нашей литературы и вполне заслуживают той похвалы, которую осыпает ими любующаяся ими публика.

В 1835 году Николай Гоголь начал писать «Мертвые души». Сюжет произведения был подсказан Пушкиным: во время ссылки в Кишиневе ему рассказывают о помещике, выдававшем умерших за беглецов. Через несколько месяцев Гоголь уже читал поэту первые главы произведения. Из книги «Избранные места из переписки с друзьями»: «Пушкин, который всегда смеялся, когда я читал (он был еще и охотником за смехом), стал постепенно становиться все более и более мрачным, мрачным и, наконец, совсем помрачнел. Когда чтение кончилось, он сказал тоскливым голосом: «Боже, как грустна наша Россия!» Однако вскоре Гоголь отказался от работы над романом.

Причиной жизнерадостности, замеченной в первых моих работах, появившихся в печати, была некая духовная потребность. Я был подвержен необъяснимым для меня приступам меланхолии, что, может быть, было связано с моим болезненным состоянием. Чтобы развлечься, я придумывал для себя все забавные вещи, какие только мог придумать.Николай Гоголь, писатель

«Я собирался собрать все дурное в России»: комедия «Ревизор»

Осенью 1835 года Николай Гоголь уволился из университета. Он решил профессионально заняться литературой и попробовать сочинить пьесу. Писатель обратился с письмом к Пушкину: «Сделай одолжение, дай какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но чисто русский анекдот. Рука дрожит писать комедию… На духу будет комедия в пяти действиях, и клянусь, куда смешнее, чем черт! Ради бога, мой разум и желудок голодают». Поэт рассказал Гоголю историю о барине, притворявшемся высокопоставленным чиновником. Она легла в основу комедии «Ревизор». По сюжету ,коллежский регистратор Хлестаков потерял деньги в карты и случайно оказался в уездном городе.Городой,смотритель школ,почтмейстер,судья и многие другие служащие приняли его за ревизора.Пытались скрыть реальное положение дел и дали Хлестакову взятки

В «Ревизоре» я решил собрать воедино все то плохое, что было в России, что я тогда знал, все несправедливости, которые творятся в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и в одно время смеяться над всем.Николай Гоголь, писатель

В 1836 году Гоголь закончил комедию и прочитал ее в гостях у Василия Жуковского. Среди слушателей были Александр Пушкин, Петр Вяземский, Иван Тургенев и другие. Писателю посоветовали поставить пьесу в театре. Однако получить разрешение на спектакль удалось только при протекции Жуковского: комедия не подвергалась цензуре, и поэту пришлось лично уговаривать императора. Через несколько месяцев Гоголь начал репетиции в Александринском театре в Петербурге. Рисовал макеты актеров на сцене, давал рекомендации режиссеру и художникам по костюмам. На премьере комедии в мае 1836 года присутствовал император Николай I вместе со своим наследником Александром. Спектакль настолько понравился императору, что он приказал министрам посетить его в обязательном порядке.

«Ревизор» вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Гоголь вспоминал: «Все против меня. Пожилые и почтенные чиновники кричат, что для меня нет ничего святого, когда я осмелился так говорить о людях, которые служат; полицейские против меня; купцы против меня; писатели против меня. Поругайте и идите на спектакль; на четвертый спектакль билетов нет. Если бы не высокое заступничество государя, моя пьеса ни за что не стояла бы на сцене. Через несколько недель комедию разыграли и в Москве. Там ее поставил друг Гоголя, актер Михаил Щепкин.

Поругайте и идите на спектакль; на четвертый спектакль билетов нет. Если бы не высокое заступничество государя, моя пьеса ни за что не стояла бы на сцене. Через несколько недель комедию разыграли и в Москве. Там ее поставил друг Гоголя, актер Михаил Щепкин.

В то же время вышел в свет первый номер журнала «Современник», издаваемый Пушкиным. В номере был опубликован роман Николая Гоголя «Нос» о чиновнике, который однажды утром потерял нос, а вместе с ним и возможность продвижения по службе. Здесь же было опубликовано произведение «Карета». По сюжету, вечером помещик Чертокуцкий расхвалил карету и пообещал продать ее генералу, а утром спрятался от покупателя от стыда: карета оказалась «самой неприглядной».

Гоголь За границей: «Мертвые души» и «Шинель»

Вскоре после премьеры «Ревизора» Гоголь срочно уехал в Германию. Свою поездку он объяснял так: «После разных волнений, досад и прочего мои мысли настолько рассеяны, что я не в силах собрать их в строй и порядок. <...> Еду за границу, там открываю тоску, которую каждый день причиняют мне мои соотечественники. <…> Вывести на сцену двух-трех жуликов — тысяча честных людей рассердится, скажет: «Мы не жулики». Он ездил в Швейцарию, потом переехал в Париж. Там Гоголь продолжил писать роман «Мертвые души», для которого у автора не хватило времени в Петербурге. В феврале 1837 года Пушкин умер. Писатель был очень огорчен смертью поэта. Полковник Андрей Карамзин писал: «Трогательно и жалко видеть, как подействовало на этого человека известие о смерти Пушкина. С тех пор он совсем не в себе. Он бросил написанное и с тоской думает о возвращении в пустой для него Петербург. Однако вместо России Гоголь отправился в Италию. Там, в 1841 году, он закончил первый том «Мертвых душ» и через несколько месяцев вернулся в Москву, чтобы напечатать произведение. Писатель поселился в доме историка Михаила Погодина.

<...> Еду за границу, там открываю тоску, которую каждый день причиняют мне мои соотечественники. <…> Вывести на сцену двух-трех жуликов — тысяча честных людей рассердится, скажет: «Мы не жулики». Он ездил в Швейцарию, потом переехал в Париж. Там Гоголь продолжил писать роман «Мертвые души», для которого у автора не хватило времени в Петербурге. В феврале 1837 года Пушкин умер. Писатель был очень огорчен смертью поэта. Полковник Андрей Карамзин писал: «Трогательно и жалко видеть, как подействовало на этого человека известие о смерти Пушкина. С тех пор он совсем не в себе. Он бросил написанное и с тоской думает о возвращении в пустой для него Петербург. Однако вместо России Гоголь отправился в Италию. Там, в 1841 году, он закончил первый том «Мертвых душ» и через несколько месяцев вернулся в Москву, чтобы напечатать произведение. Писатель поселился в доме историка Михаила Погодина.

Цензура разрешила «Мертвые души» напечатать весной 1842 года. Обложку издания Гоголь оформил сам. Рассказ Чичикова, который путешествовал по России и покупал у помещиков бумагу для умерших крестьян, вызвал разный отклик у читателей. Друг Николая Гоголя Сергей Аксаков вспоминал: «Все слушатели были в полном восторге, но были и люди, ненавидевшие Гоголя… Так, например, я сам слышал, как знаменитый граф Толстой-американец говорил… что он был «Врага России и что его в цепях отправить в Сибирь. Всего Гоголь планировал написать три тома «Мертвых душ». Писатель руководствовался идеей Данте Алигьери: Чичикову, подобно герою «Божественной комедии», во время путешествий приходилось менять и пересматривать свои представления о морали.

Рассказ Чичикова, который путешествовал по России и покупал у помещиков бумагу для умерших крестьян, вызвал разный отклик у читателей. Друг Николая Гоголя Сергей Аксаков вспоминал: «Все слушатели были в полном восторге, но были и люди, ненавидевшие Гоголя… Так, например, я сам слышал, как знаменитый граф Толстой-американец говорил… что он был «Врага России и что его в цепях отправить в Сибирь. Всего Гоголь планировал написать три тома «Мертвых душ». Писатель руководствовался идеей Данте Алигьери: Чичикову, подобно герою «Божественной комедии», во время путешествий приходилось менять и пересматривать свои представления о морали.

В 1842 году вышло в свет еще одно произведение Гоголя — повесть «Шинель». Действие происходило в Санкт-Петербурге. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин целыми днями переписывал бумаги за небольшое жалованье. Однажды у него порвалась шинель, и служащий стал копить на новую: перестал пить чай, пошел домой в халате, чтобы не изнашивать другую одежду. Однако, когда он, наконец, накопил денег и купил новую шинель, «какие-то усатые» унесли ее на улице.

Однако, когда он, наконец, накопил денег и купил новую шинель, «какие-то усатые» унесли ее на улице.

В июне 1842 года Гоголь снова уехал за границу. Рим, Дюссельдорф, Ницца, Париж — писатель часто переезжал. В это время он работал над вторым томом «Мертвых душ». Гоголь писал: «Критика сама должна теперь возместить мне все, что я через нее потерял. И я многое потерял; за бойкость и живой огонь, которые были во мне, прежде чем я познал хотя бы одно правило искусства, в течение нескольких лет они уже не являлись мне. В 1845 году у Гоголя случился душевный кризис. В порыве он сжег второй том «Мертвых душ» и все свои рукописи. Он практически перестал писать друзьям и в 1848 году отправился в Иерусалим. Гоголь вспоминал: «Никогда еще я не был так мало доволен состоянием своего сердца, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Я как будто был у Гроба Господня, чтобы там на месте ощутить, сколько во мне холода сердечного, сколько себялюбия и себялюбия.

В 1849 году писатель вернулся в Россию и принялся восстанавливать по памяти утерянный том «Мертвых душ». Однако вскоре он стал жаловаться на приступы меланхолии. В январе 1852 года умерла давняя знакомая Гоголя Екатерина Хомякова. Писатель перестал есть, признался своему духовнику, что его «охватил страх смерти», и перестал писать. В ночь с 11 на 12 февраля того же года Николай Гоголь сжег все свои рукописи, в том числе почти восстановленный вариант «Мертвых душ». Последние дни он не выходил из дома. 21 февраля 1852 года писатель умер. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве. В 1931 г. могила Гоголя вскрыта и его останки перенесены на Новодевичье кладбище.

Однако вскоре он стал жаловаться на приступы меланхолии. В январе 1852 года умерла давняя знакомая Гоголя Екатерина Хомякова. Писатель перестал есть, признался своему духовнику, что его «охватил страх смерти», и перестал писать. В ночь с 11 на 12 февраля того же года Николай Гоголь сжег все свои рукописи, в том числе почти восстановленный вариант «Мертвых душ». Последние дни он не выходил из дома. 21 февраля 1852 года писатель умер. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве. В 1931 г. могила Гоголя вскрыта и его останки перенесены на Новодевичье кладбище.

Интересные факты из жизни

1. Настоящая фамилия писателя Гоголь-Яновский. Однако писателю не понравилось, что она была длинной, поэтому он откинул вторую часть и попросил называться только Гоголем. Поэт Нестор Кукольник вспоминал: «Однажды, уже в Петербурге, один из моих товарищей спросил у Гоголя в моем присутствии: «Почему ты сменил фамилию?» — Я так не думал. — Но вы Яновский. — И Гоголь тоже. — «Что значит гоголь?» — Селезень, — сухо ответил Гоголь и перевел разговор на другое дело.

— И Гоголь тоже. — «Что значит гоголь?» — Селезень, — сухо ответил Гоголь и перевел разговор на другое дело.

2. Мать Гоголя считала своего сына гением и приписывала ему изобретение паровой машины, железной дороги и другие технические новшества того времени.

3. Студенты считали Николая Гоголя бесполезным учителем истории. Он часто прогуливал занятия или мог рассказать материал только за полчаса вместе. Писатель Николай Иваницкий вспоминал: «Лекции Гоголя были очень сухими и скучными: ни одно событие не вызывало его на живой и оживленный разговор. Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена.

4. У Николая Гоголя всегда были долги. Несмотря на успех своих произведений, писатель не получал больших гонораров. Он писал Пушкину: «Книготорговцы — это такие люди, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве».

5. Писатель повсюду носил с собой Евангелие. Гоголь писал: «Нельзя выдумать выше того, что уже есть в Евангелии. Сколько раз человечество от него отшатывалось, и сколько раз оно поворачивалось… Кроме того, он каждый день читал главу из Ветхого Завета.

Денис Иванович Фонвизин | Русский драматург

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- В этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Самые популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Компаньоны

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

Внезапно кошачье мяуканье нарушило гнетущий покой. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, и ее мягкие лапки постукивали когтями по половицам, а зеленые глаза сверкали недобрым светом. Я испугался. — Киса, киска, — пробормотала я и, схватив кошку, побежала в сад, где бросила ее в пруд и несколько раз, когда она пыталась выплыть и выбраться на берег, оттолкнула ее шестом.

Григорий Данилевский. Собрание сочинений, XIV, 119. Рассказ со слов Гоголя

Внезапно кошачье мяуканье нарушило гнетущий покой. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, и ее мягкие лапки постукивали когтями по половицам, а зеленые глаза сверкали недобрым светом. Я испугался. — Киса, киска, — пробормотала я и, схватив кошку, побежала в сад, где бросила ее в пруд и несколько раз, когда она пыталась выплыть и выбраться на берег, оттолкнула ее шестом.

Григорий Данилевский. Собрание сочинений, XIV, 119. Рассказ со слов Гоголя Николай Гоголь, писатель

Николай Гоголь, писатель Николай Гоголь, писатель

Николай Гоголь, писатель