Реформы государственного управления Петра I

Необходимость реформирования.

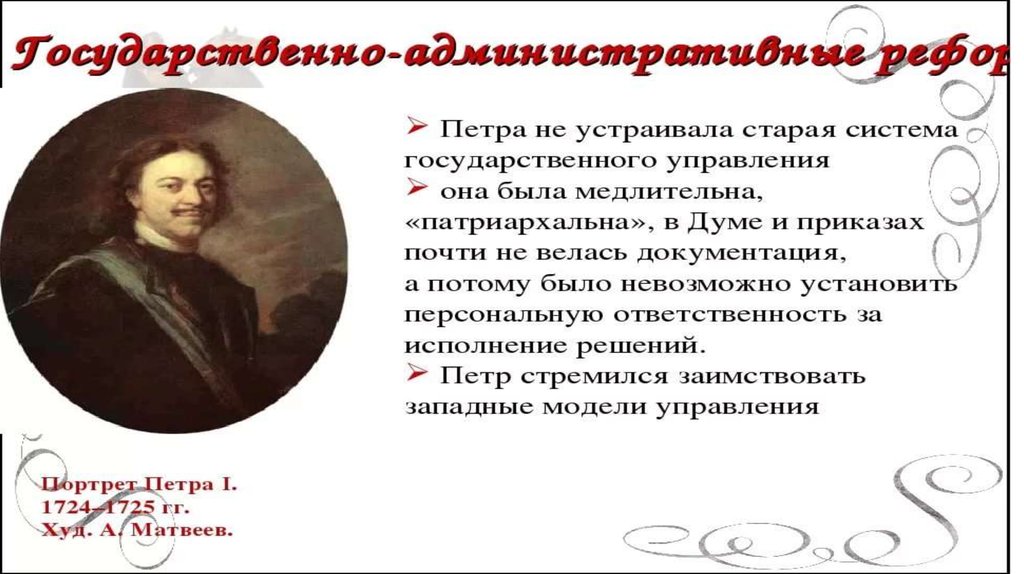

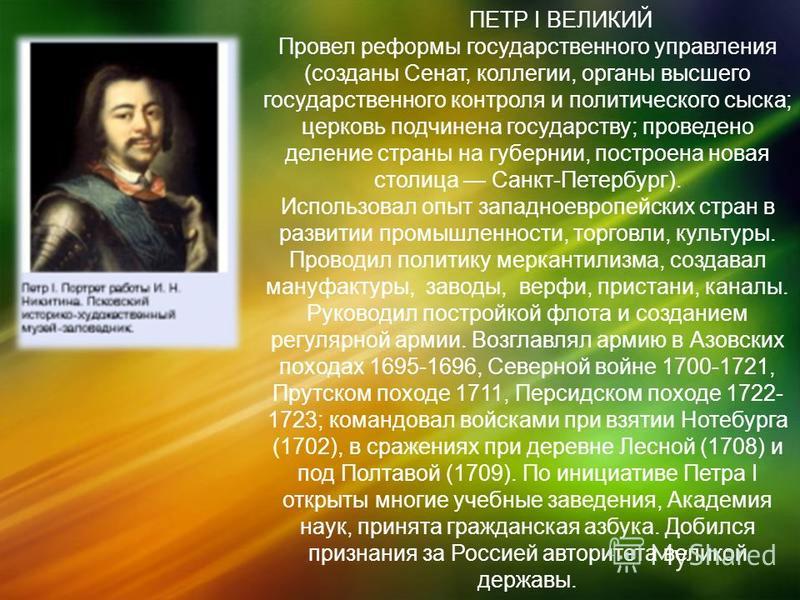

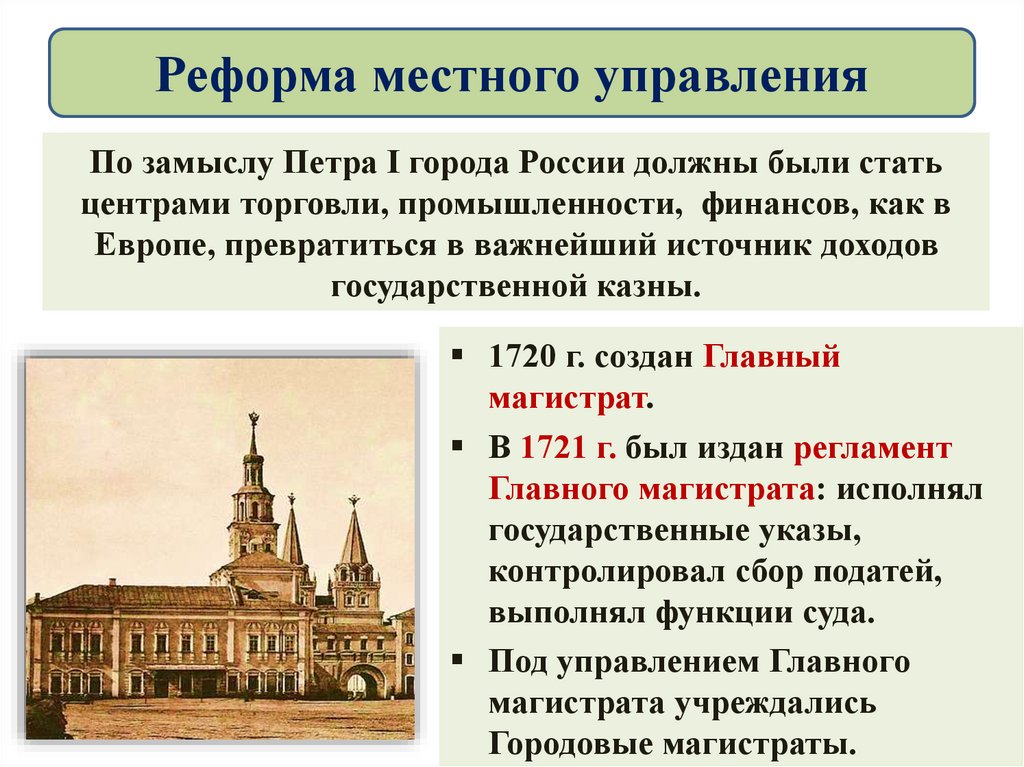

До момента вступления Петра на престол система государственного управления была очень неудобной, несовершенной и громоздкой, что едва ли справлялась с наведением порядка на территории России. Особенно остро это ощущалось после присоединения больших территорий в результате завоевательных походов, на местах практически отсутствовало должное управление, что не минуемо, могло привести к кризису. А те органы, которые кое – как ещё могли продолжать свою работу давно устарели, например приказы уже практически не справлялись со своими функциями, все вело к тому, что необходимо было данную систему коренным образом реформировать, за что и взялся новый император.

Так как изменения стоило проводить в короткие сроки, и немедленно четко продуманного плана у самодержца не было, это сразу стало понятно, ведь многие преобразования были не до конца оформлены или носили половинчатый характер, но, несмотря на все Петр знал, что хотел и шел к своей цели. В процессе корректируя свои замыслы.

В процессе корректируя свои замыслы.

Реформирование.

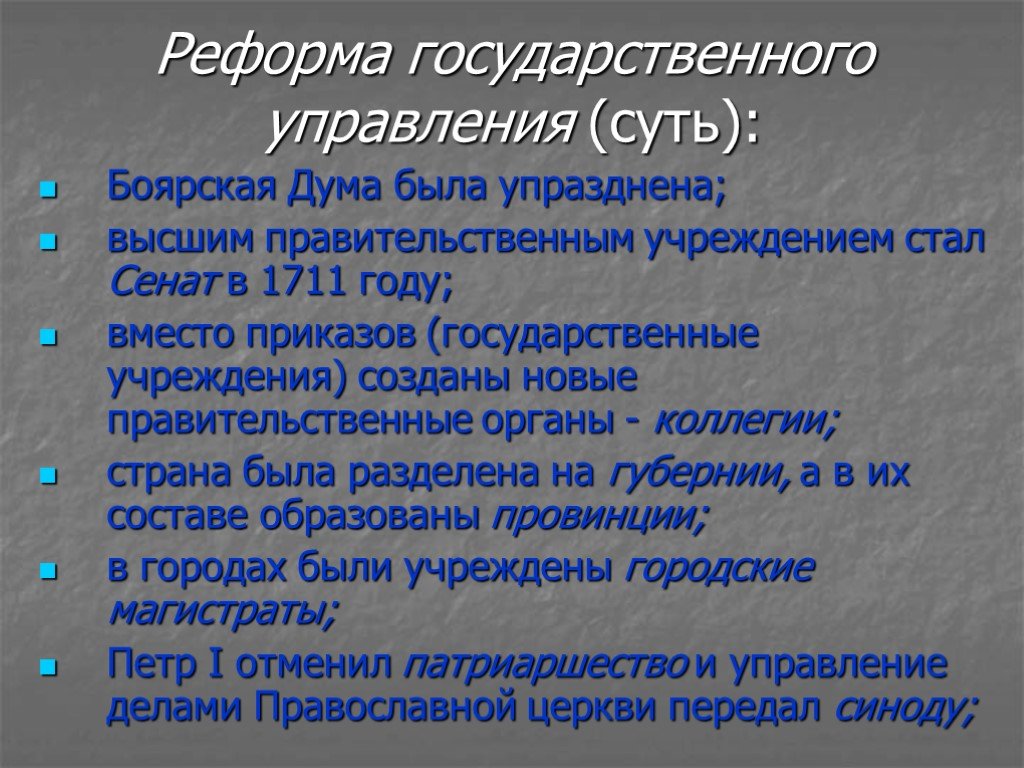

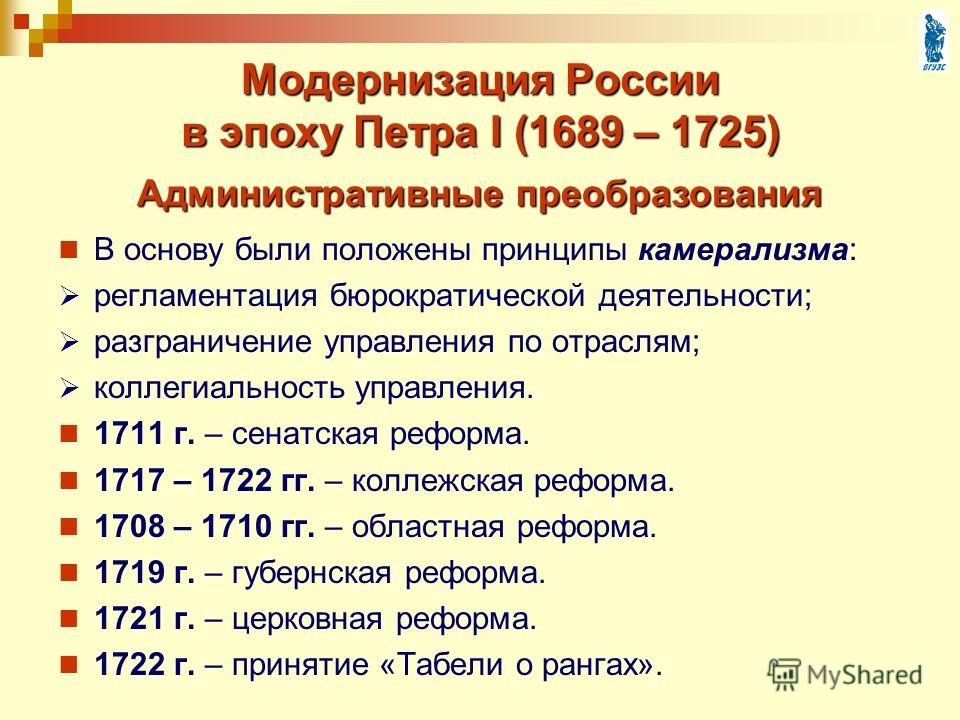

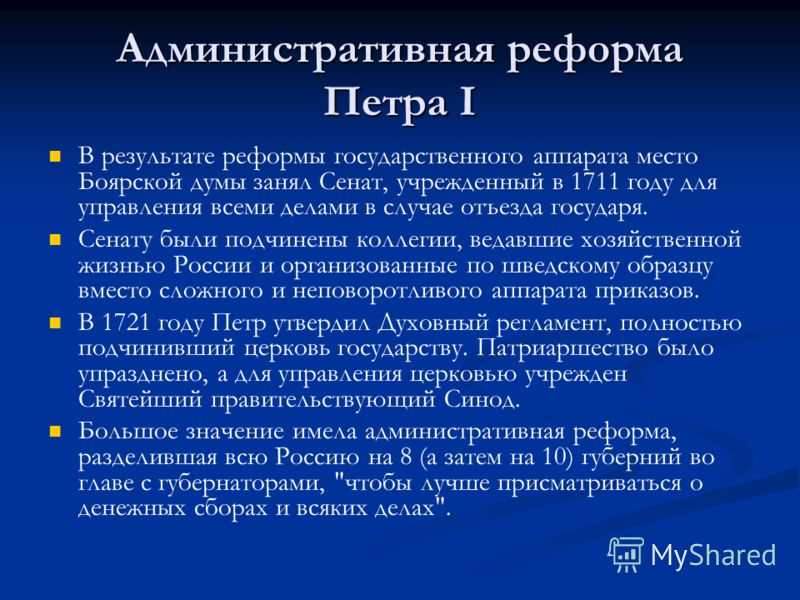

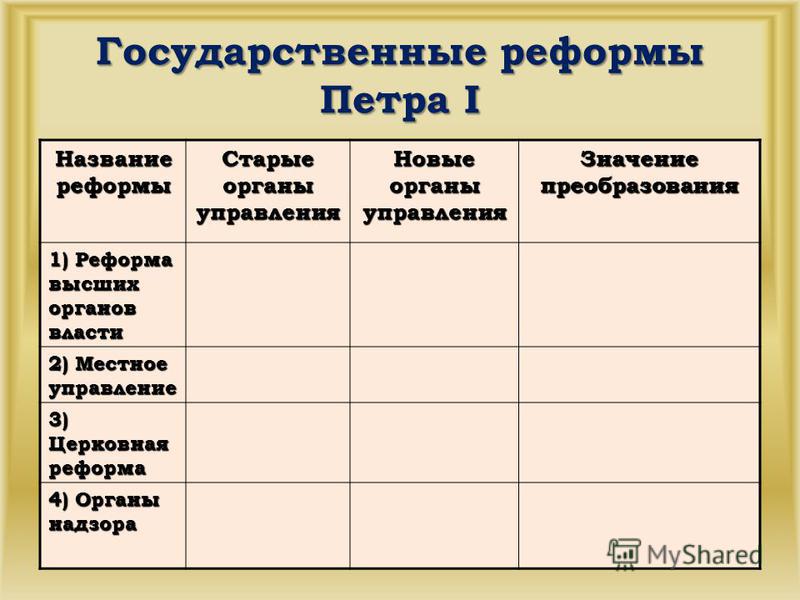

1) Боярская Дума. Начать с нее было действием действительно необходимым, по сути, к тому моменту она уже изжила себя, само боярство как привилегированный класс ушло в прошлое и практически не несло никакой политической нагрузки. В виду всего было принято решение об упразднении этого органа, что бы этот процесс прошел безболезненно было принято решение постепенно проводить этот процесс, для начала прекратились назначения на освободившиеся места. Следующим шагом стало опубликование документа от 1714 года, который уравнивал положение бояр и дворян в праве собственности, а Табель о рангах и вовсе стер все грани, отныне, что бы получить должность, не нужен был знатный род, Боярская дума прекратила свое существование.

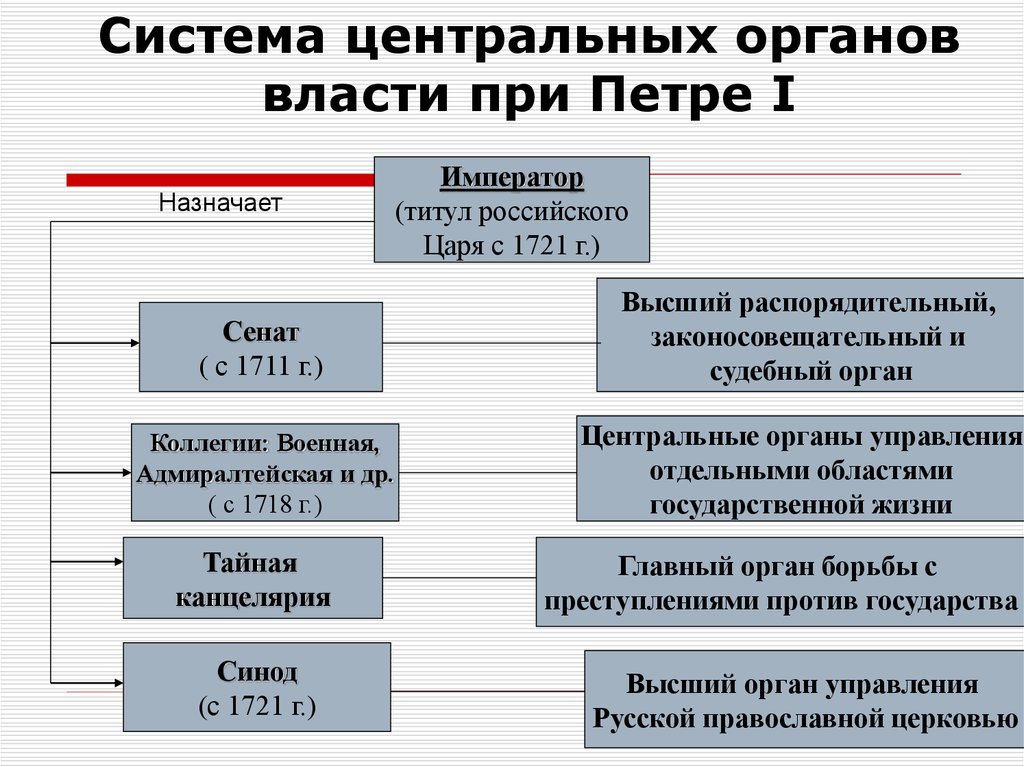

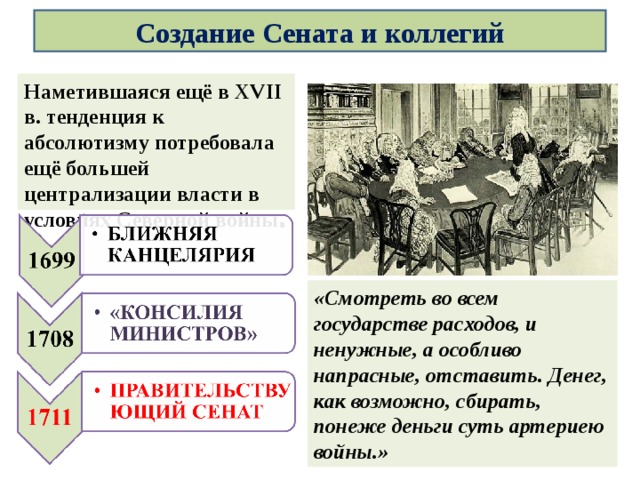

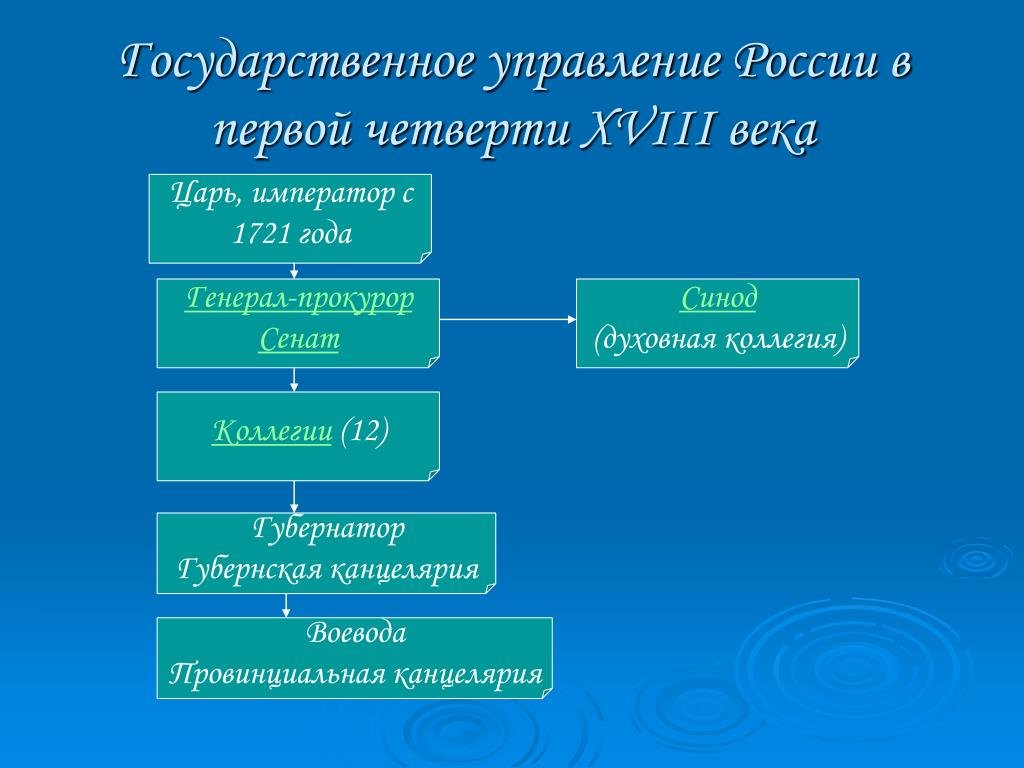

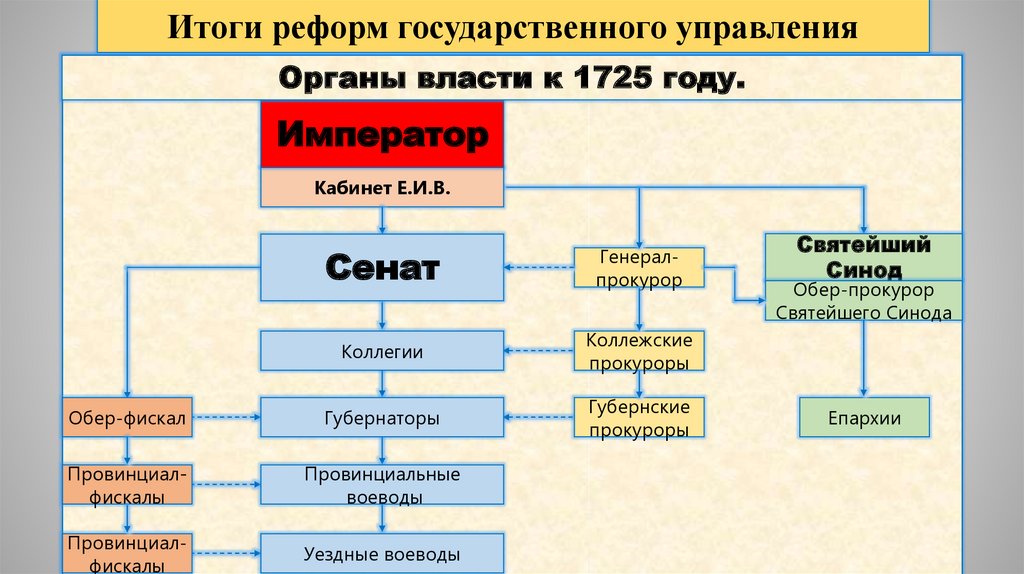

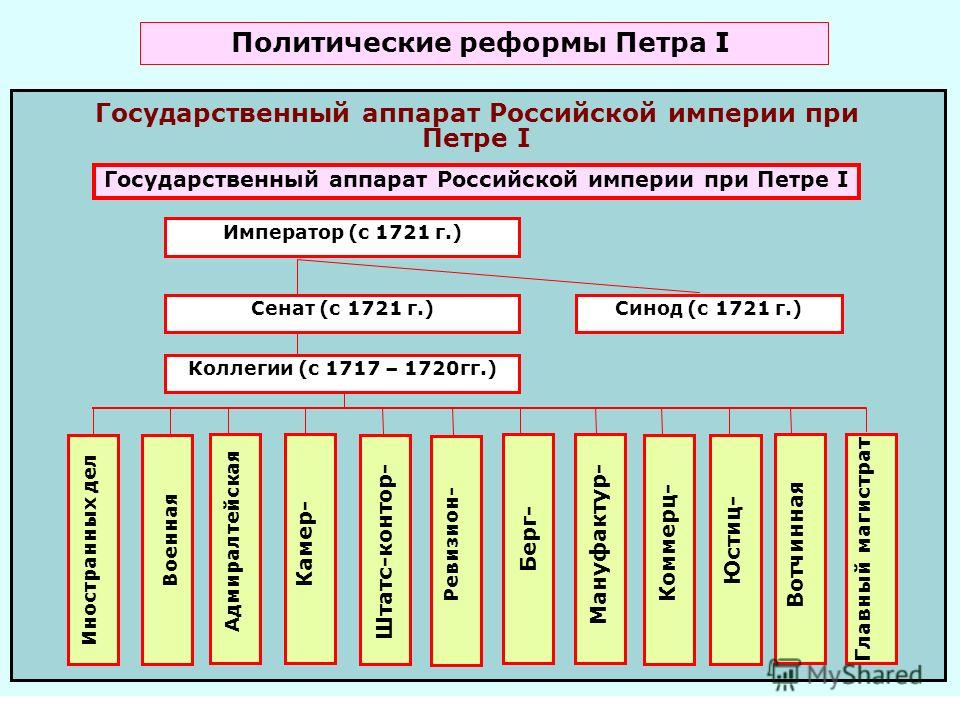

2) Сенат. Появление этого органа не было спонтанным. Все – таки круг помощников Петру I был необходим, сначала появляется Ближняя канцелярия, в которую вошли 20 его ближних сподвижников. Вскоре канцелярия была переименована в «Консилию министров». А вот в 1711 году свет увидел Сенат, который, по сути, объединил Канцелярию и Консилию. Сенат был коллегиальным органом, попасть туда можно было только по назначению императора, сначала там заседали девять представителей.

Вскоре канцелярия была переименована в «Консилию министров». А вот в 1711 году свет увидел Сенат, который, по сути, объединил Канцелярию и Консилию. Сенат был коллегиальным органом, попасть туда можно было только по назначению императора, сначала там заседали девять представителей.

К его компетенции относилось:

— разработка новых законодательных актов;

— контролирование системы местного судейства;

— рассмотрение жалоб;

— налоговый и финансовый контроль;

— кредитные отношения;

— контроль за работой на местах и др.

Сенат мог издавать указы, который подлежали исполнению на всей территории России. Сенат контролировал власть на местах, при органе находились специальные люди, которые являлись представителями от каждой губернии, именно при помощи них Сенат получал сведения со всех уголков империи. С 1722 года Сенат получил новое название – «Правительствующий». Но столь широкие полномочия резко ущемляли царскую власть, поэтому вскоре Петр пересмотрел положения связанные с Сенатом и запретил издавать ему правовые указы.

При Сенате появилась новая должность – губернский комиссар. В их сферу деятельности входил контроль армии (расходы, подготовка, поддержания боеспособности полков).

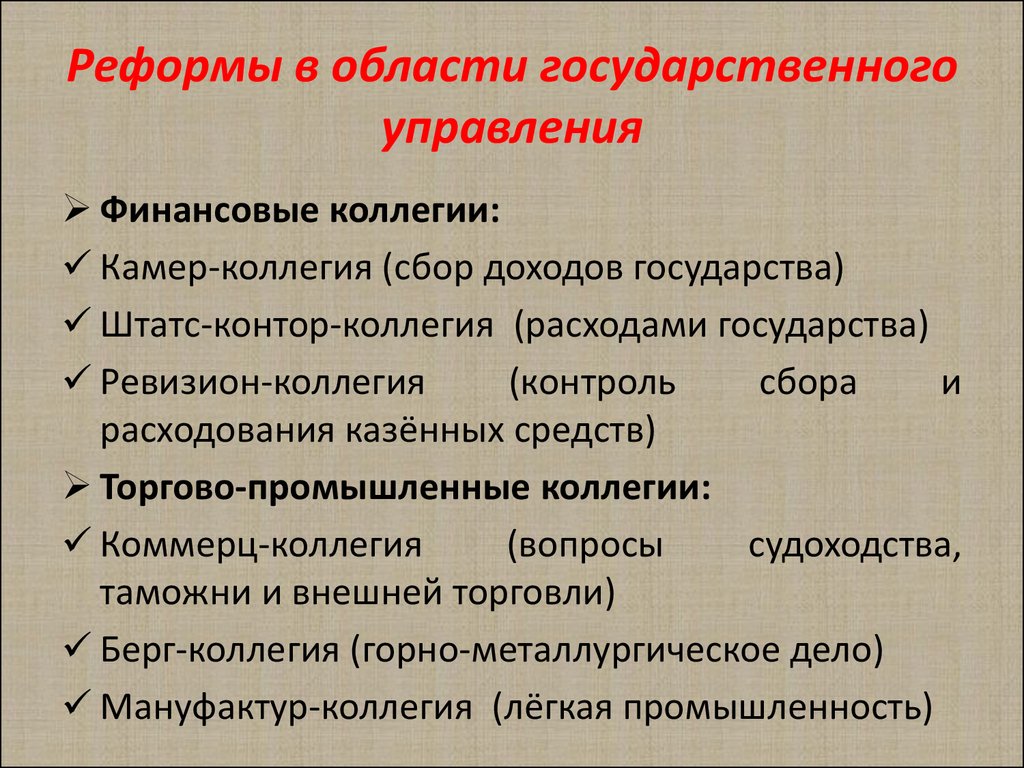

3) Коллегии. Еще одно важное нововведение связано с появлением коллегий. Именно они пришли на смену устаревшим и несовершенным приказам. Коллегиальную систему управления царь фактически заимствовал у Европы. Именно там он впервые с ней познакомился. Процесс их появления относится к 1717 – 1726 года. Преимуществом данной реформы стало то, что коллегиальный принцип стал четко разграничивать сферы влияния органов управления. Всего коллегий было одиннадцать, у каждой свои заботы, например — штатс- коллегия ведала только денежными вопросами государства, мануфактур – только промышленностью, адмиралтейская – флотом соответственно.

Во главе новой системы стоял президент, был так же вице – президент, до пяти советников и четыре асессора. Полный состав коллегии утверждался Сенатом. У каждой коллегии была своя направленность, мешать делам или указывать другой она не имела права. На первых парах у каждого органа был свой Устава, но позже Петр регламентировал действия каждой и издал «Генеральный регламент» для всех. Все вопросы внутри органа обсуждались совместно, коллегиально, отсюда и название.

На первых парах у каждого органа был свой Устава, но позже Петр регламентировал действия каждой и издал «Генеральный регламент» для всех. Все вопросы внутри органа обсуждались совместно, коллегиально, отсюда и название.

4) Герольдмейстер и Рекетмейстер. Для упорядочения службы государевой в Сенате появилась высшая должность – герольдмейстера, в его подчинении находилась вся служба людей дворянского происхождения. Именно ему необходимо было строго следить за процедурой регистрации прохождения службы. Это был большой шаг вперед в плане кадровой работы при высшей администрации. Рекестместер, еще одна новая должность, этот человек должен был рассматривать жалобы, поданные на коллегии в случаи невнимательности, волокиты или неправильно – принятого решения.

5) Тайная канцелярия, еще один новый орган, появилась она в 1718 году, ее основная функция – сыск и суд, канцелярия работала вместе с Преображенским приказом, так как у него были схожие функции.

6) Прокуратура, она появилась так же благодаря великому реформатору, первоначально выполняла общий надзор. Прокуроры имели право приостанавливать решение вынесенные судом.

Прокуроры имели право приостанавливать решение вынесенные судом.

7) Полиция, еще одно петровское новшество, это новый орган в системе государственного управления. Главная задача, которую ставили перед полицией — оберегать монархические традиции и крепостное право. В 1718 году в Петербурге была открыта Главная полиция. Чуть позже именно полиция стала ведать вопросами порядка в городе, а так же следила за городским потребным внешнем видом, например мощение улиц или осушение болот так же входило в ее обязанности. Чуть позже на полицию возложили судейские полномочия (назначение наказания).

8) Синод. Помимо коллегий было решено изменить систему церковных учреждений. Петр учредил высший церковный орган управления – Синод. Для его правильного функционирования был разработан специальный регламент, опубликованный в 1721 году. Это нововведение было очень важно, так как Петру удалось внести церковь в цельный механизм работы государства.

9) Табель о рангах. Это новый законодательный документ, который произвел четкое разделение между военной и гражданской службой. Всего было предусмотрено 14 рангов. Как только человек достигал восьмого разряда, ему тут же присуждался титул потомственного дворянина. Получается, отныне не значило, знатен человек или нет, только его личные качества могли влиять на его продвижение.

Это новый законодательный документ, который произвел четкое разделение между военной и гражданской службой. Всего было предусмотрено 14 рангов. Как только человек достигал восьмого разряда, ему тут же присуждался титул потомственного дворянина. Получается, отныне не значило, знатен человек или нет, только его личные качества могли влиять на его продвижение.

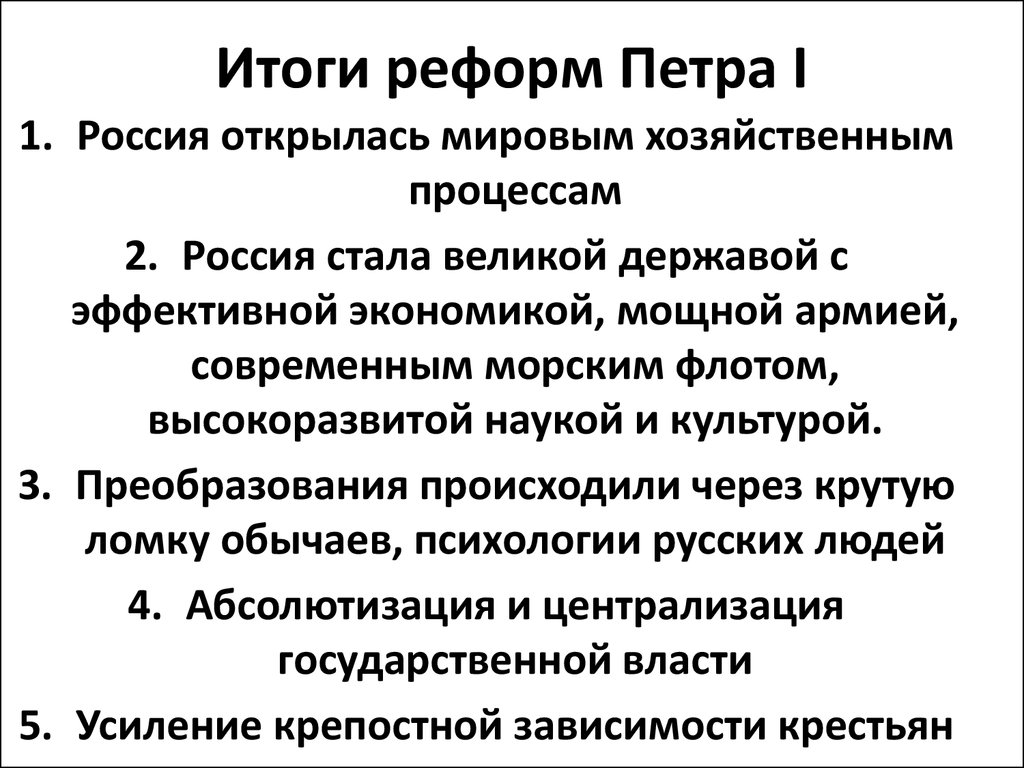

Итоги проведенных реформ.

1) Построена четкая вертикаль органов власти, которые находятся в подчинение непосредственно у императора, то есть стали более существенно проявляться зачатки абсолютной власти самодержца.

2) Полностью обновлен административный аппарат.

3) Впервые решения принимаются сообща – коллегиально.

4) Боярские и дворянские роды отныне не имеют никакой политической силы.

5) Возросло количество чиновничьего аппарата.

Добавить комментарий

Военные реформы Петра I. Справка

https://ria.ru/20090626/175508456.html

Военные реформы Петра I. Справка

Справка

Военные реформы Петра I. Справка — РИА Новости, 26.06.2009

Военные реформы Петра I. Справка

По замечанию видного русского историка Василия Ключевского: «Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом Петра, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него самого, так и для народа..»

2009-06-26T13:51

2009-06-26T13:51

2009-06-26T13:51

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/175508456.jpg?1754067811246009887

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2009

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене.

По замечанию видного русского историка Василия Ключевского: «Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом Петра, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него самого, так и для народа. Она имеет очень важное значение в нашей истории; это не просто вопрос о государственной обороне: реформа оказала глубокое действие и на склад общества и на дальнейший ход событий».

Она имеет очень важное значение в нашей истории; это не просто вопрос о государственной обороне: реформа оказала глубокое действие и на склад общества и на дальнейший ход событий».

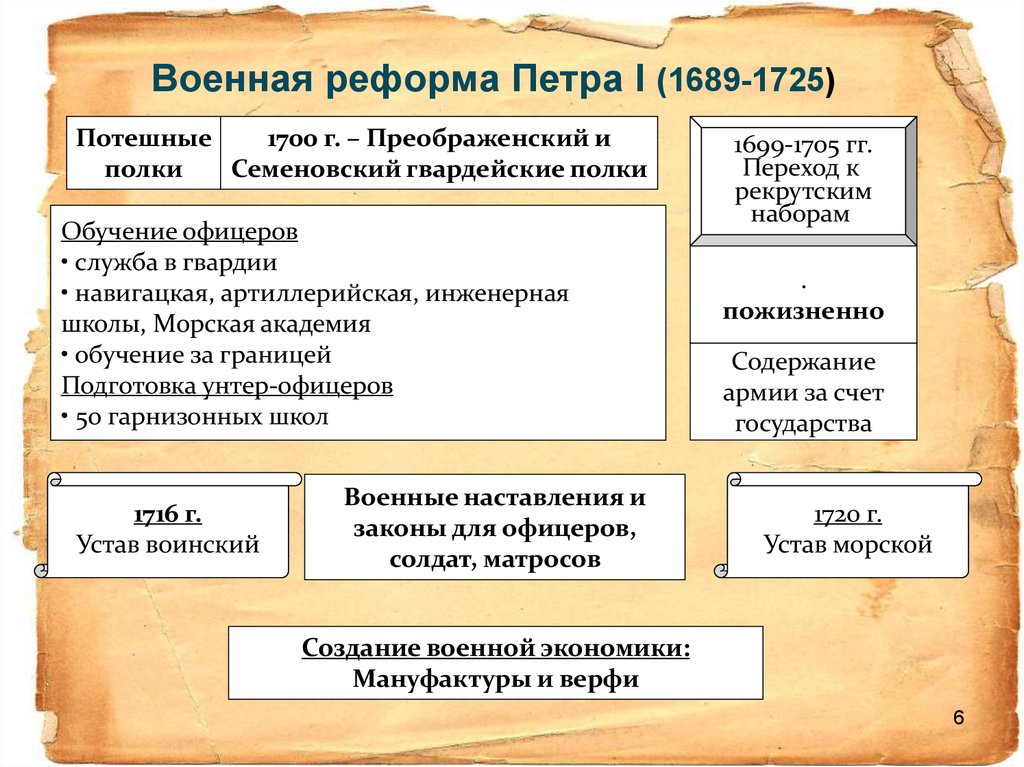

Военная реформа Петра I включала комплекс государственных мероприятий по реорганизации системы комплектования армии и военного управления, созданию регулярного военно-морского флота, совершенствованию вооружения, выработке и внедрению новой системы обучения и воспитания военнослужащих.

В ходе военных реформ Петра была упразднена прежняя военная организация: дворянское и стрелецкое войско и полки «нового строя» (воинские части, сформированные в XVII веке в России по образцу западноевропейских армий). Эти полки пошли на формирование регулярной армии и составили ее ядро.

Петром I была введена новая система комплектования регулярной армии. В 1699 году вводится рекрутская повинность, узаконенная указом Петра I в 1705 году. Суть ее состояла в том, что государство в принудительном порядке ежегодно набирало в армию и на флот из податных сословий, крестьян и горожан, определенное количество рекрутов. С 20 дворов брали одного человека, холостого в возрасте от 15 до 20 лет (однако в ходе Северной войны эти сроки постоянно изменялись из-за нехватки солдат и матросов).

С 20 дворов брали одного человека, холостого в возрасте от 15 до 20 лет (однако в ходе Северной войны эти сроки постоянно изменялись из-за нехватки солдат и матросов).

К концу царствования Петра численность всех регулярных войск, пехоты и конницы, составляла от 196 до 212 тысяч человек.

Наряду с реорганизацией сухопутной армии Петр приступил к созданию военно-морского флота. К 1700 году Азовский флот насчитывал более 50 кораблей. В ходе Северной войны был создан Балтийский флот, который к концу царствования Петра I насчитывал в своем составе 35 больших линейных наружных кораблей, 10 фрегатов и около 200 галерных (гребных) судов с 28 тысячами матросов.

При Петре I армия и флот получили однотипную и стройную организацию, в армии были образованы полки, бригады и дивизии, на флоте – эскадры, дивизии и отряды, была создана кавалерия единого драгунского типа. Для управления действующей армией была введена должность главнокомандующего (генерал-фельдмаршала), на флоте – генерал-адмирала.

Была проведена реформа военного управления. Вместо Приказов Петр I учредил в 1718 году военную коллегию, в ведении которой находились полевая армия, «гарнизонные войска» и все «воинские дела». Окончательное устройство Военной коллегии было определено указом 1719 года. Первым президентом военной коллегии стал Александр Меншиков. Коллегиальная система отличалась от приказной прежде всего тем, что один орган занимался решением всех вопросов военного характера. В военное время во главе армии стоял Главнокомандующий. При нем создавались Военный совет (как совещательный орган) и полевой штаб во главе с генерал-квартирмейстером (помощника главнокомандующего).

В ходе реформирования армии была введена единая система воинских званий, окончательно оформившаяся в Табели о рангах 1722 года. Служебная лестница включала 14 классов от фельдмаршала и генерал-адмирала до прапорщика. В основу службы и чинопроизводства Табеля о рангах была положена не родовитость, а личные способности.

Уделяя много внимания техническому перевооружению армии и флота, Петр I наладил разработку и производство новых типов кораблей, новых образцов артиллерийских орудий и боеприпасов. При Петре I пехота стала вооружаться ружьями с ударно-кремневым замком, был введен штык отечественного образца.

При Петре I пехота стала вооружаться ружьями с ударно-кремневым замком, был введен штык отечественного образца.

Правительство Петра I придавало особое значение воспитанию национального офицерского корпуса. Вначале всех молодых дворян обязывали пройти солдатскую службу в Преображенском и Семеновском гвардейских полках, в течение 10 лет, начиная с 15-летнего возраста. С получением первого офицерского чина дворянские дети направлялись в армейские части, где служили пожизненно. Однако такая система подготовки офицеров не смогла полностью удовлетворить возрастающие потребности в новых кадрах, и Петр I учредил ряд специальных военных школ. В 1701 году в Москве открылась артиллерийская школа на 300 человек, а в 1712 году в Петербурге – вторая артиллерийская школа. Для подготовки инженерных кадров были созданы две инженерные школы (в 1708 и 1719 годы).

Для подготовки морских кадров Петр I открыл в Москве в 1701 году школу математических и навигацких наук, а в 1715 году в Петербурге – Морскую академию.

Петр I запрещал производить в офицеры лиц, которые не получили соответствующей подготовки в военной школе. Нередки были случаи, когда Петр I лично экзаменовал «недорослей» (детей дворянских). Тех, кто не выдерживал экзамен, отправляли служить на флот рядовыми без права производства в офицеры.

Реформы вводили единую систему обучения и воспитания войск. На основе опыта Северной войны были созданы наставления инструкции и уставы: «Статьи воинские», «Учреждение к бою», «Для полевой битвы правила», «Морской устав», «Устав воинский 1716 года».

Заботясь о моральном духе войск, Петр I награждал отличившихся генералов учрежденным им в 1698 году орденом Святого Андрея Первозванного, солдат и офицеров – медалями и повышением в чинах (солдат также деньгами). В то же время Петр I ввел в армии суровую дисциплину с телесными наказаниями и смертной казнью за тяжкие воинские преступления.

Военная система, созданная правительством Петра I, оказалась настолько устойчивой, что без существенных изменений продержалась до конца ХVIII века. В последующие после Петра I десятилетия ХVIII века русские вооруженные силы развивались под влиянием петровских военных реформ, продолжали совершенствоваться принципы и традиции регулярной армии. Свое продолжение они нашли в боевой деятельности Петра Румянцева и Александра Суворова. Труды Румянцева «Обряд службы» и Суворова «Полковое учреждение» и «Наука побеждать» явились событием в жизни армии и большим вкладом в отечественную военную науку.

В последующие после Петра I десятилетия ХVIII века русские вооруженные силы развивались под влиянием петровских военных реформ, продолжали совершенствоваться принципы и традиции регулярной армии. Свое продолжение они нашли в боевой деятельности Петра Румянцева и Александра Суворова. Труды Румянцева «Обряд службы» и Суворова «Полковое учреждение» и «Наука побеждать» явились событием в жизни армии и большим вкладом в отечественную военную науку.

Приватизация государственных услуг: организационные реформы в сфере народного образования и здравоохранения

1. Медицинский институт. Будущее общественного здравоохранения в 21 веке. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий; 2003.

2. Бейкер Э.Л., Поттер М.А., Джонс Д.Л. и соавт. Инфраструктура общественного здравоохранения и здоровье нашей нации. Анну Рев Общественное здравоохранение. 2005; 26: 303–318. [PubMed] [Google Scholar]

3. Fee E, Brown TM. Невыполненное обещание общественного здравоохранения: снова дежавю. Здоровье Афф. 2002; 21:31–43. [PubMed] [Академия Google]

Здоровье Афф. 2002; 21:31–43. [PubMed] [Академия Google]

4. Лурье Н. Инфраструктура общественного здравоохранения: перестроить или перепроектировать? Здоровье Афф. 2002; 21:28–30. [PubMed] [Google Scholar]

5. Гостин Л., Буффорд Дж., Мартинес Р. Будущее общественного здравоохранения: видение, ценности и стратегии. Здоровье Афф. 2004 г.; 23:96–107. [PubMed] [Google Scholar]

6. Институт медицины. Будущее общественного здравоохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство Национальной академии; 1988.

7. Руководящий комитет по функциям общественного здравоохранения, Общественное здравоохранение в Америке. 1995. Доступно по адресу: http://www.health.gov/phfunctions/public.htm. По состоянию на 21 июня 2006 г.

8. Keane C, Marx J, Ricci E. Миссия местных департаментов здравоохранения для незастрахованных. J Политика общественного здравоохранения. 2003; 24: 130–149. [PubMed] [Google Scholar]

9. Национальная комиссия по передовому опыту в области образования. Нация в опасности. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство образования США; 1983.

Нация в опасности. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство образования США; 1983.

10. Фрейзер А. Дорожная карта качественных преобразований в образовании. Бока-Ратон, Флорида: St Lucie Press; 1997.

11. Уолл С. Преобразования в системах общественного здравоохранения. Здоровье Афф. 1998; 17: 64–80. [PubMed] [Google Scholar]

12. Ханушек Э., Рэймонд М. Уроки проектирования систем государственной подотчетности. В: Петерсон П., Уэст М.Р., ред. Ни один ребенок не остался без внимания? Политика и практика подотчетности. Вашингтон, округ Колумбия: Brookings Institution Press; 2003: 126–151.

13. Хэндлер А., Иссел М., Тернок Б.Дж. Концептуальная основа для измерения эффективности системы общественного здравоохранения. Am J Общественное здравоохранение. 2001;91: 1235–1239. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

14. Бошан Д. Здравоохранение, приватизация и рыночный популизм: время для размышлений. Качество управления здравоохранением. 1997; 5: 73–79. [PubMed] [Google Scholar]

1997; 5: 73–79. [PubMed] [Google Scholar]

15. Keane C, Marx J, Ricci E. Воспринимаемые результаты приватизации общественного здравоохранения: общенациональный опрос директоров местных департаментов здравоохранения. Милбэнк К. 2001; 79: 115–137. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

16. Halverson PK, Kaluzny AD, McLaughlin CP. Управляемый уход и общественное здравоохранение. Гейтерсбург, Мэриленд: Издательство Аспен; 1998.

17. Древдаль Д. Социальная справедливость или рыночная справедливость? парадоксы партнерства общественного здравоохранения с управляемой помощью. Медсестры общественного здравоохранения. 2002; 19: 161–169. [PubMed] [Google Scholar]

18. Бешам М., Биалек Р., Чаулк С. Приватизация и общественное здравоохранение: отчет об инициативах и извлеченных уроках. Вашингтон, округ Колумбия: Фонд общественного здравоохранения; 1999.

19. Эйвери Г. Аутсорсинг лабораторных услуг общественного здравоохранения: план для определения того, следует ли приватизировать и как. Public Adm Rev. 2000; 60: 330–337. [Академия Google]

Public Adm Rev. 2000; 60: 330–337. [Академия Google]

20. Keane C, Marx J, Ricci E. Приватизация и сфера общественного здравоохранения: общенациональный опрос директоров местных департаментов здравоохранения. Am J Общественное здравоохранение. 2001; 91: 611–617. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

21. Сулейман Э.Н., Уотербери Дж. Введение: анализ приватизации в промышленно развитых и развивающихся странах. В: Сулейман Э.Н., Уотербери Дж., ред. Политическая экономия реформы государственного сектора и приватизации. Боулдер, Колорадо: West-view Press; 1990:4.

22. Кеттл Д.Ф. Разделение власти: государственное управление и частные рынки. Вашингтон, округ Колумбия: Институт Брукингса; 1993.

23. Осборн Д., Гэблер Т. Новое правительство: как предпринимательский дух преобразовывает государственный сектор. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Аддисон-Уэсли; 1993.

24. Дилгер Р., Моффет Р., Струйк Л. Приватизация муниципальных служб в крупнейших городах Америки. Public Adm Rev. 1997; 57: 21–26. [Google Scholar]

Public Adm Rev. 1997; 57: 21–26. [Google Scholar]

25. Фейгенбаум Х., Хениг Дж., Хэмнетт К. Уменьшение государства: политические основы приватизации. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета; 1999.

26. Чи К.С., Келли А.А., Перкинс Х.М. Тенденции в государственном управлении: сокращение бюджета, реструктуризация, приватизация и бюджетирование по результатам. Книга Государств. Том 35. Лексингтон, Кентукки: Совет правительств штатов; 2003: 419–427.

27. Склар ЭД. Вы не всегда получаете то, за что платите. Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета; 2000.

28. Кин С. Влияние управленческих убеждений на обслуживание: приватизация и прекращение деятельности местных отделов здравоохранения. Управление здравоохранением, ред. 2005 г.; 30(1):52–61. [PubMed] [Google Scholar]

29. Кин С., Маркс Дж., Риччи Э. Управленческие и профессиональные убеждения, влияющие на приватизацию общественного здравоохранения: результаты общенационального опроса директоров местных департаментов здравоохранения. J Health Soc Behav. 2003; 44: 97–110. [PubMed] [Google Scholar]

J Health Soc Behav. 2003; 44: 97–110. [PubMed] [Google Scholar]

30. Roper WL, Mays GP. Измерение эффективности в общественном здравоохранении: концептуальные и методологические вопросы построения научной базы. J Практика управления общественным здравоохранением. 2000;6(5):66–77. [PubMed] [Академия Google]

31. Рорер Дж. Перфоманс-контракты для общественного здравоохранения: потенциал и последствия. J Практика управления общественным здравоохранением. 2004;10(1):23–25. [PubMed] [Google Scholar]

32. Jacobson P, Dalton VK, Berson-Grand J, Weisman CS. Стратегии выживания для поставщиков медицинских услуг Мичигана. Health Serv Res. 2005 г.; 40:923–940. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

33. Якобсон П. Форма и функция в общественном здравоохранении. J Практика управления общественным здравоохранением. 2002;8(1):92–94. [PubMed] [Google Scholar]

34. Фрэнк Р.Х. Микроэкономика и поведение. 5-е изд. Бостон, Массачусетс: Макгроу Хилл; 2003.

35. Грин Д.Д. Города и приватизация. Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Pearson Education Inc.; 2002.

36. Смит К.Б. Идеология образования: Содружество, рынок и американские школы. Олбани, Нью-Йорк: State University of New York Press; 2003.

37. Чабб Дж. Э., Мо Т. Улучшение школ благодаря новым институтам: предоставление американцам выбора. В: Chubb JE, Moe T, ред. Политика, рынки и американские школы. Вашингтон, округ Колумбия: Институт Брукингса; 1990: 185–229.

38. Баст Дж.Л., Вальберг Х.Дж. Свободный рыночный выбор: можно ли приватизировать образование? В: Finn CE, Walberg HJ, ред. Радикальные реформы образования. Беркли, Калифорния: Mc-Cutchan Publishing Corp.; 1994.

39. Хейз М. Планы выбора новой школы. В: Finn CE, Walberg HJ, ред. Радикальные реформы образования. Беркли, Калифорния: Mc-Cutchan Publishing Corp.; 1994.

40. Левин Х, изд. Приватизация образования: может ли рынок обеспечить выбор, эффективность, справедливость и социальную сплоченность? Боулдер, Колорадо: Westview Press; 2001.

41. Брейси Г. Война против государственных школ Америки. Бостон, Массачусетс: Аллин и Бэкон; 2002.

42. Карной М., Макьюэн П.Дж. Ваучерная приватизация в развивающихся странах: примеры Чили и Колумбии. В: Левин Х, изд. Приватизация образования: может ли рынок обеспечить выбор, эффективность, справедливость и социальную сплоченность? Боулдер, Колорадо: Westview Press; 2001: 151–177.

43. Мэдсен Дж. Партнерство частных и государственных школ: обмен опытом о децентрализации. Вашингтон, округ Колумбия: Falmer Press; 1996.

44. Натриелло Г. Ваучеры, приватизация и бедняки. В: Левин Х, изд. Приватизация образования: может ли рынок обеспечить выбор, эффективность, справедливость и социальную сплоченность? Боулдер, Колорадо: Westview Press; 2001: 263–278.

45. Боттери М. Образование, политика и этика. Лондон, Англия: Континуум; 2000.

46. Манно Б., Финн К.Э., Ванурек Г. Чартерная школьная подотчетность: проблемы и перспективы. Образовательная политика. 2000; 14: 473–493. [Google Scholar]

Образовательная политика. 2000; 14: 473–493. [Google Scholar]

47. Persell CH. Учителя и приватизация. В: Левин Х, изд. Приватизация образования: может ли рынок обеспечить выбор, эффективность, справедливость и социальную сплоченность? Боулдер, Колорадо: Westview Press; 2001: 279–300.

48. Шнайдер М. Информация и выбор в образовательной приватизации. В: Левин Х, изд. Приватизация образования: может ли рынок обеспечить выбор, эффективность, справедливость и социальную сплоченность? Боулдер, Колорадо: Westview Press; 2001: 72–102.

49. Роуз С. Ваучеры в частные школы и успеваемость учащихся: оценка программы выбора родителей Милуоки. Q J Экон. 1998; 113: 553–602. [Google Scholar]

50. Howell W, Wolf P, Cambell D, Peterson P. Школьные ваучеры и успеваемость: результаты трех рандомизированных полевых испытаний. J политика анального управления. 2002;21:191–217. [Google Scholar]

51. Чартерные школы Америки: результаты пилотного исследования NAEP 2003. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство образования США. Доступно по адресу: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/studies/2005456.pdf. По состоянию на 1 августа 2005 г.

Вашингтон, округ Колумбия: Министерство образования США. Доступно по адресу: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/studies/2005456.pdf. По состоянию на 1 августа 2005 г.

52. Гольдхабер Д., Эйде Э. Что мы знаем (и должны знать) о влиянии реформ школьного выбора на учащихся из неблагополучных семей? Harvard Educ Rev. 2002; 72: 157–176. [Google Scholar]

53. Схема DJ. По данным США, чартерные школы отстают в результатах. Нью-Йорк Таймс. 17 августа 2004 г .: А1.

54. Халверсон П.К., Хейли Д.Р., Мэйс Г.П. Текущая практика и меняющиеся роли в общественном здравоохранении. В: Halverson PK, Kaluzny AD, McLaughlin CP, eds. Управляемый уход и общественное здравоохранение. Гейтерсбург, Мэриленд: Издательство Аспен; 1998: 11–41.

55. Халверсон П.К. Использование силы системы общественного здравоохранения: почему сильные государственные учреждения общественного здравоохранения жизненно необходимы, но недостаточны. J Практика управления общественным здравоохранением. 2002;8(1):98–100. [PubMed] [Google Scholar]

2002;8(1):98–100. [PubMed] [Google Scholar]

56. Никола Р., Берковиц Б., Лафронца В. Поворотный момент для общественного здравоохранения. J Практика управления общественным здравоохранением. 2002;8(1):iv–vii. [Академия Google]

57. Лейк Дж., Петерсон Э. Альтернативная структура для улучшения здоровья населения. J Практика управления общественным здравоохранением. 2002;8(1):75–82. [PubMed] [Google Scholar]

58. Коплан Дж., Харрис Дж. Не такие странные партнеры: общественное здравоохранение и управляемая помощь. Am J Общественное здравоохранение. 2000; 90: 1824–1826 гг. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

59. Halverson PK, Mays GP, Kaluzny AD, Richards TB. Не такие уж странные партнеры: модели взаимодействия между планами управляемого медицинского обслуживания и агентствами общественного здравоохранения. Милбэнк К. 1997;75:113–138. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

60. Keane C, Marx J, Ricci E. Воспринимаемое влияние приватизации на местные департаменты здравоохранения. Am J Общественное здравоохранение. 2002;92:1178–1180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Am J Общественное здравоохранение. 2002;92:1178–1180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

61. Keane C, Marx J, Ricci E. Услуги, приватизированные в местных департаментах здравоохранения: национальный обзор практики и перспектив. Am J Общественное здравоохранение. 2002; 92: 1250–1254. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

62. Ринальдо П., Торторелли С., Матерн Д. Последние разработки и новые применения тандемной масс-спектрометрии в скрининге новорожденных. Curr Opin Педиатр. 2004; 16: 427–433. [PubMed] [Академия Google]

63. Уилфонд Б.С., Голласт С.Е. Вопросы политики для расширения программ скрининга новорожденных: опыт скрининга новорожденных на муковисцидоз в Соединенных Штатах. J Педиатр. 2005; 146: 668–674. [PubMed] [Google Scholar]

64. Хольцман Н.А. Расширение скрининга новорожденных: насколько хороши доказательства? ДЖАМА. 2003; 290:2606–2608. [PubMed] [Google Scholar]

65. Halverson PK, Kaluzny AD, Mays GP, Richards TB. Приватизация медицинских услуг: альтернативные модели и возникающие проблемы общественного здравоохранения и управления качеством. Качество управления здравоохранением. 1997;5:1–18. [PubMed] [Google Scholar]

Приватизация медицинских услуг: альтернативные модели и возникающие проблемы общественного здравоохранения и управления качеством. Качество управления здравоохранением. 1997;5:1–18. [PubMed] [Google Scholar]

66. Лопес С., Родс Л., Герценберг С. Тихий демонтаж общественного здравоохранения. Гаррисберг, Пенсильвания: исследовательский центр Keystone; 1999.

67. Zahner S. Партнерства местных систем общественного здравоохранения. Представитель общественного здравоохранения, 2005 г.; 120:76–83. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

68. Грейди Д. Нехватка была предсказана. Нью-Йорк Таймс. 7 октября 2004 г .: A33.

69. Кин С., Маркс Дж., Риччи Э. Приватизация служб гигиены окружающей среды: национальный обзор практики и перспектив местных отделов здравоохранения. Представитель общественного здравоохранения, 2002 г.; 117: 62–117. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

70. Смит Т.А. От теории к практике: что движет основной деятельностью общественного здравоохранения? Представлено на ежегодном научном собрании Academy-Health 27 июня 2005 г. ; Бостон, Массачусетс,

; Бостон, Массачусетс,

71. Инголья Дж. Н. Принятие стратегических решений о предоставлении услуг. J Практика управления общественным здравоохранением. 2004;10(3): 272–274. [PubMed] [Google Scholar]

72. Reich MR, Hershey JH, Hardy GE Jr, Childress JF, Bernheim RG. Семинар по праву и этике в области общественного здравоохранения I и II: проблема государственно-частного партнерства (ГЧП). J Law Med Ethics. 2003 г.; 31:90–93. [PubMed] [Google Scholar]

73. Кин С., Маркс Дж., Риччи Э. Приватизация общественного здравоохранения: сторонники, противники и лица, принимающие решения. J Политика общественного здравоохранения. 2002; 23: 133–152. [PubMed] [Google Scholar]

74. Гостин Л.О. Закон об общественном здравоохранении: власть, обязанности, ограничения. Беркли, Калифорния: University of California Press; 2000.

75. Муллан Ф. Дон Кихот, Макиавелли и Робин Гуд: практика общественного здравоохранения, прошлое и настоящее. Am J Общественное здравоохранение. 2000; 90: 702–706. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2000; 90: 702–706. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

76. Отношение к общеобразовательным школам. Исследование Phi Delta Kappa и Gallup Organization, 5–26 июня 2002 г. Доступно по адресу: http://www.ropercenter.uconn.edu/ipoll.html (требуется подписка). По состоянию на 24 июля 2005 г.

77. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Общественное мнение об общественном здоровье: Калифорния и Соединенные Штаты, 1996 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1998;47(4):69–73. [PubMed] [Google Scholar]

78. Опрос, проведенный Louis Harris & Associates, 12 декабря – 16, 19 декабря.96. Доступно по адресу: http://www.ropercenter.uconn.edu/ipoll.html (требуется подписка). По состоянию на 13 июля 2005 г.

79. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Общественное мнение об общественном здоровье: США, 1999 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2000; 49(12): 258–260. [PubMed] [Google Scholar]

80. Национальная ассоциация окружных и городских работников здравоохранения. Оперативное определение функционального местного отдела здравоохранения. Доступно по адресу: http://www.naccho.org/topics/infrastructure/documents/OperationalDefinitionBrochure.pdf. По состоянию на 21 июня 2006 г.

Оперативное определение функционального местного отдела здравоохранения. Доступно по адресу: http://www.naccho.org/topics/infrastructure/documents/OperationalDefinitionBrochure.pdf. По состоянию на 21 июня 2006 г.

81. Mays GP, Halverson PK. Различия в экономических и организационных возможностях предоставления услуг общественного здравоохранения в дельте. Плакат, представленный на Совещании по исследованию систем общественного здравоохранения, Академия здравоохранения, 25 июня 2005 г .; Бостон, Массачусетс

82. Mays GP, Halverson PK, Scutchfield FD. Сделать улучшение общественного здравоохранения реальным: жизненно важная роль системных исследований. J Практика управления общественным здравоохранением. 2004 г.; 10(3):183–185. [PubMed] [Google Scholar]

83. Барри М., Биалек Р. Отслеживание наших инвестиций в общественное здравоохранение: чему мы научились? J Практика управления общественным здравоохранением. 2004; 10(5):383–39.2. [PubMed] [Google Scholar]

84. Jacobson PD, Wasserman J. Пропавшие без вести: голос общественного здравоохранения в политических дебатах. J Практика управления общественным здравоохранением. 2001;7(3):ix–x. [PubMed] [Google Scholar]

Jacobson PD, Wasserman J. Пропавшие без вести: голос общественного здравоохранения в политических дебатах. J Практика управления общественным здравоохранением. 2001;7(3):ix–x. [PubMed] [Google Scholar]

Реформа государственной службы и политический потенциал: набор и удержание лучших и умнейших

Айяла, Кирси (2001) Государственный сектор — лучший работодатель? Отчет о проекте конкурентоспособной государственной занятости (Париж: ОЭСР).

Google ученый

Армстронг, Джим, Ник Малдер и Расс Робинсон (2002) Укрепление потенциала политики: отчет об интервью со старшими менеджерами (Оттава: The Governance Network).

Google ученый

Аукойн, Питер (1995) Новое государственное управление: Канада в сравнительной перспективе (Монреаль: Институт исследований государственной политики).

Google ученый

Аукойн, Питер и Дональд Дж. Савойя (1998) Управление стратегическими изменениями: обучение на основе обзора программы (Оттава: Канадский центр развития менеджмента).

Савойя (1998) Управление стратегическими изменениями: обучение на основе обзора программы (Оттава: Канадский центр развития менеджмента).

Google ученый

Австралийский консультативный комитет по управлению (2003 г.) Организационное обновление (Канберра: Комиссия по государственной службе).

Google ученый

Комиссия по государственной службе Австралии (2003 г.) Новые задачи для государственной службы Австралии (Канберра: Комиссия по государственной службе).

Google ученый

Австралийская комиссия по государственной службе и защите заслуг (2000 г.) Создание корпоративных возможностей: APS in Transition (Канберра: Комиссия по государственной службе и защите заслуг).

Google ученый

Баквис, Герман (2000) «Восстановление политического потенциала в эпоху фискальных дивидендов», Управление , том.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Баквис, Герман и Люк Джуйе (2004 г.) Горизонтальная проблема: линейные департаменты, центральные агентства и руководство (Оттава: Канадская школа государственной службы).

Google ученый

Белкорт, Моника и Саймон Таггар (2002 г.) «Как сделать правительство лучшим местом для работы: создание приверженности», Новые направления , том. 8, стр. 1–43.

Google ученый

Бостон, Джонатан (2000) «Организация предоставления услуг: критерии и возможности», в Б. Г. Питерсе и Д. Савойе (редакторы), Управление в двадцать первом веке (Монреаль и Кингстон: Университет Макгилла-Королевы) прессы и Канадского центра развития менеджмента).

Google ученый

Бостон, Джонатан, Джон Мартин, Джун Паллот и Патрик Уолш (1996) Государственное управление: Новозеландская модель (Окленд: издательство Оксфордского университета).

Google ученый

Бургон, Джоселин (1997) Четвертый ежегодный отчет премьер-министру о государственной службе Канады (Оттава: Офис Тайного совета).

Google ученый

Бургон, Джоселин (1998) Пятый ежегодный отчет премьер-министру о государственной службе Канады (Оттава: Офис Тайного совета).

Google ученый

Бургон, Джоселин (2002) «Единая государственная служба: имеет ли это значение?», доклад, представленный на конференции CPAM, проводимой раз в два года, Глазго, 11 сентября.

Google ученый

Бранс, Марлин и Дидерик Ванкоппенолле (2003 г.) «Профессионализация анализа политики», документ, представленный на конференции «Вызовы потенциалу государственной политики», Городской университет Гонконга, 5–6 апреля.

Google ученый

Кабинет министров (2004 г. ) Реформа государственной службы: реализация и ценности (Лондон: Кабинет министров).

) Реформа государственной службы: реализация и ценности (Лондон: Кабинет министров).

Google ученый

Кэмпбелл, Колин (2001) «Жонглирование входами, выходами и результатами в поисках политической компетентности: недавний опыт в Австралии», Governance , vol. 14, нет. 2, стр. 253–82.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Кэмпбелл, Колин и Джон Халлиган (1992)

Google ученый

Комиссия по государственной службе Канады (2002a) Путь вперед: проблемы найма и удержания на государственной службе (Оттава: Комиссия по государственной службе, февраль).

Google ученый

Канадская комиссия по государственной службе (2002b) Пересмотр правопреемства исполнительной власти: планирование государственной службы (Оттава: Комиссия по государственной службе).

Google ученый

Секретариат Совета казначейства Канады (1999 г.) Создание рабочей силы мирового класса (Оттава: Секретариат Совета казначейства).

Google ученый

Кристенсен, Том (2001) «Административная реформа: изменение ролей лидеров?», Управление , том. 14, нет. 4, стр. 457–80.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Кристенсен, Том и Пер Легрейд (2003 г.) «Автономизация и политический потенциал — дилеммы и проблемы, стоящие перед политическими руководителями», документ, представленный на конференции «Вызовы потенциалу государственной политики», Городской университет Гонконга, 5–6 апреля. .

Google ученый

Фостер, CD (2001) «Государственная служба в условиях стресса: падение власти и авторитета государственной службы», Государственное управление vol. 79, нет. 3, стр. 725–49.

79, нет. 3, стр. 725–49.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Галт, Вирджиния (2002) «Правительства ищут несколько хороших работников», The Globe and Mail , 31 декабря.

Google ученый

Грегори, Роберт (2003) «Все королевские лошади и все королевские люди: снова собираем воедино государственный сектор Новой Зеландии», International Public Management Review , vol. 4, нет. 2, стр. 41–58.

Google ученый

Халлиган, Джон (1993) «Советы по политике и государственная служба», в BG Peters and D. Savoie (редакторы), Управление в изменяющейся среде (Кингстон и Монреаль: McGill-Queen’s University Press и Канадский центр для развития менеджмента).

Google ученый

Халлиган, Джон (2001) «Политики, бюрократы и реформа государственного сектора в Австралии и Новой Зеландии», Гай Питерс и Джон Пьер (редакторы), Политики, бюрократы и административная реформа (Лондон: Routledge), стр. 157–68.

157–68.

Google ученый

Халлиган, Джон и Джон Пауэр (1992) Политический менеджмент в 1990-е годы (Мельбурн: издательство Оксфордского университета).

Google ученый

Химельфарб, Алекс (2003) Десятый ежегодный отчет премьер-министру Канады о государственной службе Канады (Оттава: Офис Тайного совета).

Google ученый

Худ, Кристофер (2000) «Отношения между министрами / политиками и государственными служащими: старые и новые сделки на государственной службе», в BG Peters and D. Savoie (редакторы), Управление в двадцать первом веке (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Google ученый

Ингрэм, Патрисия, Б. Гай Питерс и Дональд Мойнихан (2000) «Государственная занятость и будущее государственной службы», в Б. Г. Питерс и Д. Савойя (редакторы), Управление в двадцать первом веке (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Г. Питерс и Д. Савойя (редакторы), Управление в двадцать первом веке (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Google ученый

Китинг, Майкл (2003 г.) «По следам «определенного морского инцидента»: министерские советники, департаменты и подотчетность», Австралийский журнал государственного управления , том. 62, нет. 3, стр. 92–7.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Kroeger, Arthur and Jeff Heynen (2003) Make Transitions Work: Integrating External Executives to the Federal Public Service

(Оттава: Канадский центр развития менеджмента).Google ученый

Легрейд, Пер (2000) «Высшие государственные служащие по контракту», Государственное управление , том. 78 нет. 4, стр. 879–96.

Перекрёстная ссылка Google ученый

Линдквист, Эверт (1998) «Правильные результаты: реформирование оценок Оттавы», в Les Pal (ред. ), How Ottawa Spends (Toronto: Oxford University Press).

), How Ottawa Spends (Toronto: Oxford University Press).

Google ученый

Мэтисон, Крейг (2001) «Отбор персонала на государственной службе Австралии: история социального закрытия», Австралийский журнал государственного управления , том. 60, нет. 1, стр. 43–58.

Комиссия государственной службы Новой Зеландии (1998 г.) Оценка состояния государственной службы Новой Зеландии (Веллингтон: Комиссия государственной службы).

Google ученый

Комиссия государственной службы Новой Зеландии (1999a) Брифинг для министра государственной службы (Веллингтон: Комиссия по государственным услугам).

Google ученый

Комиссия государственных служб Новой Зеландии (1999b) High Flyers: Developing High Performance Policy Units (Веллингтон: Комиссия государственных служб).

Google ученый

Комиссия государственной службы Новой Зеландии (1999c) Измерение потенциала человеческих ресурсов на государственной службе (Веллингтон: Комиссия по государственным услугам).

Google ученый

Комиссия государственных служб Новой Зеландии (1999d) Minds Over Matter: Human Resources Issues Effecting the Quality of Policy Advice (Веллингтон: Комиссия государственных служб).

Google ученый

Комиссия по государственным услугам Новой Зеландии (2000 г.) Части головоломки: государственный аппарат и качество рекомендаций по вопросам политики (Веллингтон: Комиссия по государственным услугам).

Google ученый

Комиссия государственных служб Новой Зеландии (2001 г.) Сканирование практики высших государственных служб в разных юрисдикциях: последствия для Новой Зеландии (Веллингтон: Комиссия государственных служб).

Google ученый

Комиссия государственной службы Новой Зеландии (2002a) Обзор карьерного роста и развития, 2002 г.: результаты для государственной службы Новой Зеландии — основные моменты (Веллингтон: Комиссия по государственным услугам).

Google ученый

Комиссия государственных служб Новой Зеландии (2002b) Обследование кадровых ресурсов государственных служб (Веллингтон: Комиссия государственных служб).

Google ученый

Комиссия по государственным услугам Новой Зеландии (2002c) Обзор Центра — год спустя: улучшение результатов для граждан, министров и сотрудников (Веллингтон: Комиссия по государственным услугам).

Google ученый

Комиссия государственной службы Новой Зеландии (2002d) Высшее руководство и развитие менеджмента (Веллингтон: Комиссия государственной службы).

Google ученый

ОЭСР (2001) «Развитие лидерства в государственном секторе в 21 веке — Краткое изложение», в Лидерство в государственном секторе в 21 веке (Париж: ОЭСР).

Google ученый

ОЭСР (2002a) «Государственная служба как предпочтительный работодатель», Наблюдатель ОЭСР , июнь.

Google ученый

ОЭСР (2002b) Распределенное государственное управление: агентства, органы власти и другие государственные органы. Париж: ОЭСР.

Google ученый

Управление уполномоченных по государственной службе (2001 г.) Разыскиваются — разнообразные таланты для современной государственной службы (Лондон: Управление уполномоченных по государственной службе).

Google ученый

Пьер, Джон (1993) «Маркетизация государства: граждане, потребители и появление общественного рынка», в Б. Г. Питерс и Д. Савойя (ред.), Управление в изменяющейся среде (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Г. Питерс и Д. Савойя (ред.), Управление в изменяющейся среде (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Google ученый

Поджер, А. С. (2002 г.) «За пределами Вестминстера: определение австралийского подхода к ролям и ценностям государственной службы в 21 веке», документ, представленный на семинаре IPAA, Канберра, 2 мая.

Google ученый

Поджер, Эндрю (2003a) «Государственный сектор будущего», документ, представленный на правительственной бизнес-конференции, Терригал, Новый Южный Уэльс, 27 февраля.

Google ученый

Поджер, Эндрю (2003b) «Добросовестные инновации — императив лидерства в государственном секторе до 2020 года», доклад на национальной конференции представленного Института государственного управления Австралии, Брисбен, 24–28 ноября.

Google ученый

Поллитт, Кристофер (2000) «Откуда мы знаем, насколько хороши государственные услуги?», в Б. Г. Питерс и Д. Савойя (редакторы), Управление в двадцать первом веке (Монреаль и Кингстон: издательство McGill-Queen’s University Press и Канадский центр развития менеджмента).

Google ученый

Поллитт, Кристофер (2003) «Министерства и ведомства: управление, вмешательство, пренебрежение и зависимость», документ, представленный на конференции «Вызовы потенциалу государственной политики: глобальные тенденции и сравнительные перспективы». Гонконг, 5–6 апреля.

Google ученый

Поллитт, Кристофер и Г. Букарт (2000) Реформа государственного управления: сравнительный анализ (Оксфорд: Издательство Оксфордского университета).

Google ученый

Рид, Гэри, Сюзанна Лиска и Жаклин Мочай (2002 г. ) Программа ускоренного развития руководителей (AEXDP) (Оттава: Hay Group, для Комиссии по государственной службе Канады).

) Программа ускоренного развития руководителей (AEXDP) (Оттава: Hay Group, для Комиссии по государственной службе Канады).

Google ученый

Робертс, Аласдер (2001) «Измененные состояния: реструктуризация государственной службы и потенциал правительства», в Р. Чайковски (ред.), Глобализация и канадская экономика (Кингстон: Школа политических исследований, Королевский университет).

Google ученый

Райан, Билл (2003) «Впереди труднее: второй этап реформы государственного сектора в Новой Зеландии», International Review of Public Administration , том. 8, нет. 1.

Перекрестная ссылка Google ученый

Сен-Мартен, Дени (2000) Построение нового менеджериалистского государства: консультанты и политика реформы государственного сектора в сравнительной перспективе (Оксфорд: издательство Оксфордского университета).