Доклад о Сергее радонежском 4 класс

Содержание

- Житие и биография Сергия Радонежского самое главное кратко

- Краткая биография Сергия Радонежского о главном

- Преподобные Кирилл и Мария Радонежские, родители преподобного Сергия Радонежского

- Читательский дневник по летописи «Житие Сергия Радонежского»

- Краткое содержание летописи «Житие Сергия Радонежского»

- План пересказа летописи «Житие Сергия Радонежского»

- Главная мысль летописи «Житие Сергия Радонежского»

- Чему учит произведение

- Синквейн

- Краткий отзыв для читательского дневника по летописи «Житие Сергия Радонежского»

- Какие пословицы подходят

- Неизвестные слова и их значения (если есть)

- Читайте также:

Житие и биография Сергия Радонежского самое главное кратко

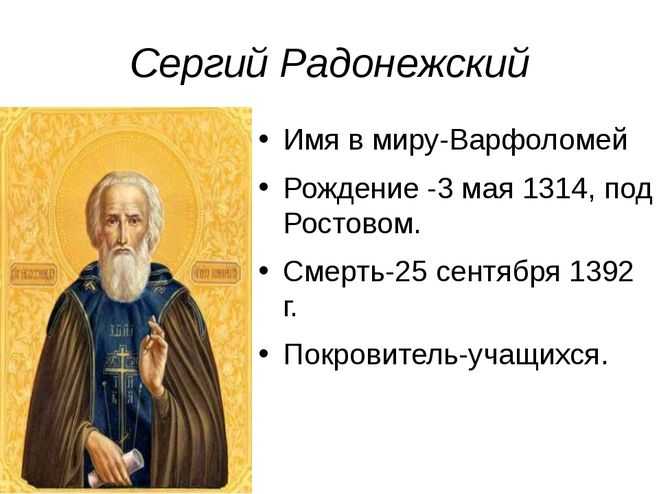

Сергий Радонежский –это имя знает каждый школьник, каждый взрослый человек, каждый верующий и атеист, историк и обычный крестьянин. Сергий Радонежский родился в 1314 году по одной версии, а по другой в мае 1322 года. Его мирское имя было Варфоломей. Преподобный Сергий являлся игуменом, собирателем земель русских, основателем большого количества монастырей, среди которых знаменитая Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад. Именно с именем преподобного Сергея связано возникновение российской духовной культуры, которая должна была победить татаро-монгольское иго, что и стало делом всей жизни Сергия Радонежского. Отличался способностью придавать практически любому человеку духовную силу с помощью своих наставлений.

Его мирское имя было Варфоломей. Преподобный Сергий являлся игуменом, собирателем земель русских, основателем большого количества монастырей, среди которых знаменитая Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад. Именно с именем преподобного Сергея связано возникновение российской духовной культуры, которая должна была победить татаро-монгольское иго, что и стало делом всей жизни Сергия Радонежского. Отличался способностью придавать практически любому человеку духовную силу с помощью своих наставлений.

Утверждается, что с помощью своих наставлений, Сергий Радонежский мог мирить враждующих между собой князей, уговаривал всех князей подчиняться Московскому княжеству. Именно благодаря этой деятельности удалось собрать к 1380 году сильное войско, в котором были войны почти всех княжеств, для битвы против татаро-монгол на Куликовом поле. Благодаря этой битве Сергий Радонежский стал называться одним из собирателем земель русских.

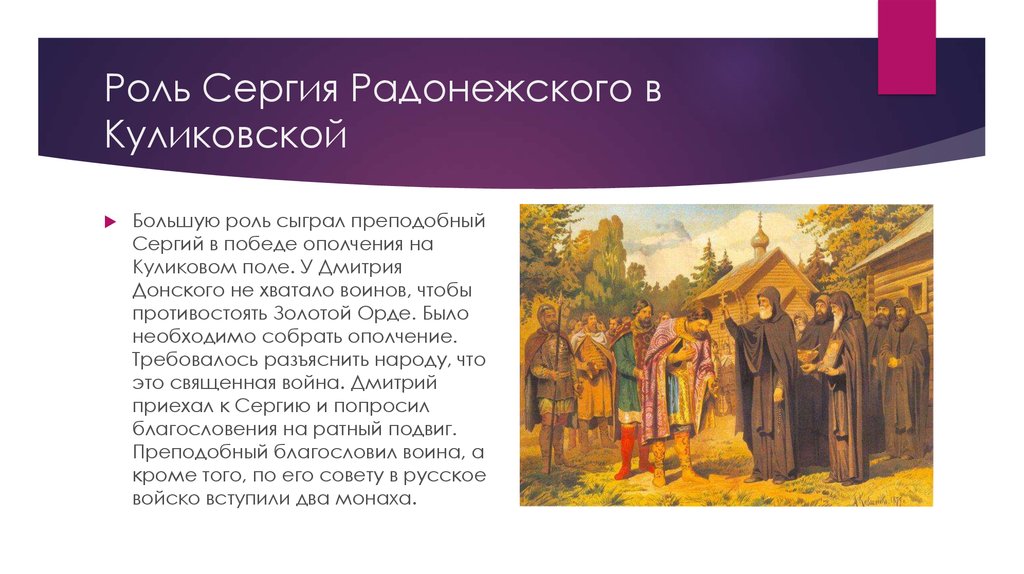

Перед Куликовской битвой князь Дмитрий Донской, как гласит легенда, приехал к Сергию Радонежскому в его обитель. Получив благословление преподобного Сергия, Великий князь Московский Дмитрий Донской отправился в путь. Когда войско практически наткнулось на войско татаро-монгол и когда русские войны увидели огромное войско Мамая к ним прискакал гонец от преподобного Сергия Радонежского с письмом, где говорилось про то, что войско должно отважно сражаться и ничего не бояться. Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский отправил на помощь великокняжеской дружине двух монахов, которые были опытны в военном деле, Пересвета и Ослябю. После битвы и победы русских войск в ней авторитет преподобного Сергия вырос еще больше.

Получив благословление преподобного Сергия, Великий князь Московский Дмитрий Донской отправился в путь. Когда войско практически наткнулось на войско татаро-монгол и когда русские войны увидели огромное войско Мамая к ним прискакал гонец от преподобного Сергия Радонежского с письмом, где говорилось про то, что войско должно отважно сражаться и ничего не бояться. Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский отправил на помощь великокняжеской дружине двух монахов, которые были опытны в военном деле, Пересвета и Ослябю. После битвы и победы русских войск в ней авторитет преподобного Сергия вырос еще больше.

В 1382 году во время нашествия Тохтамыша покинул монастырь и отправился под защиту тверского князя. Согласно легендам жизнь Сергий Радонежского сопровождалась многочисленными чудесами среди которых были многочисленные видения, помощь больным и их дальнейшие выздоровление. Сергий Радонежский желал быть погребен за пределами церкви вместе с другими монахами, но по просьбе монахов и с разрешения митрополита Каприана было получено разрешение на погребение в церкви. По одной из версии такое желание монахов было вызвано тем, что они хотели увековечить память о своем наставнике.

По одной из версии такое желание монахов было вызвано тем, что они хотели увековечить память о своем наставнике.

Сергий Радонежский, без сомнения, вошел в историю России.

Он почитается христианами как покровитель учащихся, он являлся одним из самых умнейших и мудрейших человеком своего времени, человеком, чьи наставления помогли начать объединение Руси и освободить Русь от татаро-монгольского гнета, от издевательств и уплаты дани. Как гласит легенда, в детстве Сергий увидел под дубом старца, который усердно молился, после того, как старец закончил молится Сергий спросил его будет ли он грамотным человеком на что старец ответил, что Сергий будет умнее своих братьев и сверстников.

Так и произошло. Без сомнения, те успехи, которых достиг преподобный Сергий Радонежский были бы невозможны без усердной работы над собой и на благо Родины, без всей самоотдачи, без молитв за родную землю. Сергий Радонежский мог находить общий язык со всеми князьями, мог убеждать их в необходимости объединения для борьбы с единым врагом и для защиты православия и независимости Руси. Сергий Радонежский навсегда записал свое имя в историю России.

Сергий Радонежский навсегда записал свое имя в историю России.

4 класс для детей

Краткая биография Сергия Радонежского о главном

Многим знакомо имя Сергия Радонежского, игумена, чудотворца, основателя великолепной Троице-Сергиевой лавры в г. Сергиев Посад. За свои достижения он был причислен к лику святых, но когда именно, точно не известно. По одним данным в 1448 г. по решению Великого князя, по другим – в 1452 г. Многое в биографии Сергия неоднозначно. К примеру, день и место рождения иеромонаха. Принято считать, что это 3 мая 1314 г. в селе Варницы, Ростовская область, но не все историки согласны с этим.

Еще в детстве Варфоломей (именно такое имя носил Сергий в миру) изучил Писание, заинтересовался церковной жизнью и начал поститься. Около 1328 г. он с родителями, братьями Петром и Стефаном переезжает в г.Радонеж. Смерть родителей сильно повлияла на Стефана и Варфоломея, и они ушли жить в дикие места, не населенные людьми. Здесь на холме Маковец ими был заложен храм, посвященный Троице. Около 1337 г. 7 октября Варфоломей постригся в монахи под именем Сергий. Год от года количество людей, ставших его учениками, росло, а на месте небольшой церкви сформировалась обитель. Епископ Афанасий посвятил Сергия в сан игумена и пресвитера обители. Новый игумен изменил порядок жизни в обители: запретил просить подаяние, ввел в монастыре форму совместного проживания монахов — общежитие, требовал, чтобы иноки жили своим трудом. Жизнь была сложной, часто голодали.

Около 1337 г. 7 октября Варфоломей постригся в монахи под именем Сергий. Год от года количество людей, ставших его учениками, росло, а на месте небольшой церкви сформировалась обитель. Епископ Афанасий посвятил Сергия в сан игумена и пресвитера обители. Новый игумен изменил порядок жизни в обители: запретил просить подаяние, ввел в монастыре форму совместного проживания монахов — общежитие, требовал, чтобы иноки жили своим трудом. Жизнь была сложной, часто голодали.

Преподобный также основал несколько монастырей. За свою долгую жизнь (по мнению ученых, Сергий прожил 70 или 78 лет) он совершил множество чудес, даже воскресил человека, стал очень почитаем Великими князьями и боярами. Митрополит Алексей хотел, чтобы Сергий стал митрополитом после него, но Сергий отказался. Перед Куликовской битвой преподобный Сергий Радонежский виделся с князем Дмитрием Донским и благословил его, а также иноков Троице-Сергиевой лавры Пересвета и Ослябю, которые будучи с миру опытными воинами решили сражаться за родину, несмотря на официальный запрет участвовать в бою под угрозой отлучения от Церкви.

Дни памяти святого Сергия Радонежского верующие празднуют 25 сентября (великий иеромонах скончался 25 сентября 1392 г.) и 8 июля (мощи святого были обретены 8 июля 1422 г.). В нашей стране и за рубежом ему посвящено более 780 храмов. Перед его иконой люди просят о даровании сил в решении сложных ситуаций, выздоровлении.

4 класс для детей

Интересные факты и даты из жизни

Преподобные Кирилл и Мария Радонежские, родители преподобного Сергия Радонежского

Преподобный Сергий дал заповедь: «прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом». Все предпринимающие путешествие для богомолья в Троицкую Лавру поставляют долгом — вследствие завещания Преподобного — предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам его родителей. (Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря).

В конце XIII — начале XIV века в 4 км от Ростова Великого, на берегу реки Ишни, в селе Варницы, находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии (На месте имения Кирилла и Марии под Ростовом теперь находится Варницкий монастырь).

Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Кирилл состоял на службе у Ростовских князей — сначала у князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Св. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына — будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия (всего у супругов было 3 детей — Стефан, Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и Пётр). Задолго до рождения Промысл Божий дал о нем знамение, как о великом избраннике Божием. По преданию, когда его мать, беременная им, была в церкви, ребенок, к великому изумлению всех присутствовавших, трижды воскликнул громким голосом в материнском чреве: в начале чтения Евангелия, перед пением Херувимской и в момент, когда священник возгласил: «Вонмем, Святая святым!» После этого мать стала особенно следить за своим духовным состоянием, помня, что носит во чреве младенца, которому предназначено быть избранным сосудом Духа Святого. Пост Мария соблюдала всю беременность, не давая себе поблажек.

Пост Мария соблюдала всю беременность, не давая себе поблажек.

Праведная Мария вместе с мужем дают обет: если родится у них мальчик, принести его в церковь и отдать Богу.

3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: родился мальчик. В 40-й день по рождении Младенца принесли в церковь, чтобы совершить над ним таинство крещения. Священник Михаил назвал младенца Варфоломеем, ибо в этот день (11 июня) праздновалась память святого апостола Варфоломея. Это имя по своему значению — «Сын радости (утешения)» было особенно утешительно для родителей. Священник почувствовал, что это особый младенец и, осененный Духом Божественным, предрек: «радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы».

С первых дней жизни младенец Варфоломей всех удивлял постничеством: по средам и пятницам он совсем ничего не ел, а в другие дни отказывался от материнского молока, если Мария ела мясо. Воздержанный постом во чреве, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И она стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после этого питался ее молоком.

И она стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после этого питался ее молоком.

Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте, чтобы мог он читать и разуметь Слово Божие. Вместе с ним учились и два брата его: старший Стефан, и младший Петр. Братья обучались успешно, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и даже смеялись над ним, родители уговаривали; да и сам он напрягал все усилия своего детского ума, проводил ночи над книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, где-нибудь в уединении, горько плакал о своей неспособности, горячо и усердно молился Господу Богу: «Дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту; научи Ты меня.

Господи, просвети и вразуми!» Но грамота все же ему не давалась. Пока однажды, посланный отцом в поле за лошадьми, 13-летний Варфоломей не встретил старца-схимника. Он попросил того прийти в дом своих родителей, за трапезой старец предсказал Кириллу и Марии, что «отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Благословив их, схимник удалился. Грамота Варфоломею, к родительской радости, с той поры стала даваться легко.

Благословив их, схимник удалился. Грамота Варфоломею, к родительской радости, с той поры стала даваться легко.

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет (около 1328 года), Ростовское княжество попало под власть Московского великого князя Ивана Калиты. В Ростов был назначен наместником один из московских бояр, который притеснял и грабил жителей. Многие из ростовцев стали покидать город. В числе их был и боярин Кирилл. Кроме притеснений московских воевод, он еще и разорился, и не желал оставаться там, где некогда жил в богатстве и почете. Для жительства он выбрал маленький городок Радонеж в Московских землях (в 12 км от Троицкой Лавры, по направлению к Москве, есть село Городище или Городок, которое в древности носило имя Радонеж).

По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но по старости уже не мог служить Московскому князю, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, к тому времени уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии — Петр, также женился, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Родители не возражали, но просили подождать только до их смерти: с уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы успокоить старость своих родителей, которые не принуждали его вступить в брак.

Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Родители не возражали, но просили подождать только до их смерти: с уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы успокоить старость своих родителей, которые не принуждали его вступить в брак.

В то время на Руси распространен был обычай принимать иночество под старость. Так поступали простецы, князья и бояре. Согласно этому благочестивому обычаю Кирилл и Марию в конце своей жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, который располагался в 3 км от Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским. Почти в то же время произошла печальная перемена и в жизни их старшего сына Стефана: жена его умерла, оставив двух сыновей. Похоронив супругу в Хотьковском монастыре, Стефан не пожелал уже возвращаться в мир. Поручив своих детей младшему брату Петру, он здесь же в Хотькове принял монашество.

Преподобный Сергий у мощей своих родителей

В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко Господу. Перед своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг.

Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.

Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря

Мощи преподобных Кирилла и Марии в Покровском соборе

Уже будучи игуменом, преподобный Сергий часто ходил из основанного им монастыря (ныне – Троице-Сергиева Лавра) к могилам родителей и, по преданию, завещал идущим к нему прежде помолиться о его родителях в Хотьково.

Так и повелось: перед тем, как отправляться в Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили в Покровский монастырь в Хотьково, желая «поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы с напутствием от самих праведных родителей».

До самой революции 1917 года мощи преподобных покоились под полом Покровского собора в Хотьковском монастыре. А после ликвидации монастыря рабочие, которые занимались его перестройкой под склады и мастерские… разрешили верующим забрать мощи и, более того, сами помогли вскрыть полы храма и вынести останки. Мощи были положены в склепе на территории монастыря, причем никаких знаков или надписей на склеп не нанесли – место помнили только непосредственные участники этих событий…

Общецерковное прославление Кирилла и Марии в лике святых состоялось в 1992 году, ровно через 600 лет после преставления их «сына радости», преподобного Сергия Радонежского.

Сегодня их мощи возвращены в Хотьковский монастырь. Память празднуется через день после памяти их знаменитого сына – 11 октября, 31 января и в день собора Радонежских святых – 19 июля, на следующий день после памяти обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Покровский Хотьков монастырь

Летопись Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его родителям спасало людей от тяжких недугов. Особенно проявилось их заступничество во время народных бедствий — страшной моровой язвы 1770-1771 годов, эпидемий холеры в 1848 году и 1871 году. Тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей преподобного читалась неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. В то же время они уже местно почитались в монастыре. И всякий раз множество людей сохранялись от губительных болезней.

Особенно проявилось их заступничество во время народных бедствий — страшной моровой язвы 1770-1771 годов, эпидемий холеры в 1848 году и 1871 году. Тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей преподобного читалась неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. В то же время они уже местно почитались в монастыре. И всякий раз множество людей сохранялись от губительных болезней.

Читательский дневник по летописи «Житие Сергия Радонежского»

народ

Название произведения: “Житие Сергия Радонежского”

Число страниц: 6

Жанр произведения: житие

Главные герои: Сергий, мать, отец, Кирилл, сын Стефан, Варфоломей (он же Сергий), Петр, Андроник, Дмитрий Серпуховский

Краткое содержание летописи «Житие Сергия Радонежского»

В этом произведении повествуется жизнь Сергия начиная с самого младенчества.

Автор рассказывает, что будучи еще младенцем Сергий (тогда Варфоломей), не пил материнское молоко, если его мать ела мясо.

Также еще в утробе он заплакал, когда мать была в церкви.

Этот случай очень поразил окружающих и саму маму младенца.

Два его брата быстро и хорошо учились, а Варфоломей никак не мог.

Он не любил играться, много молился и ходил в церковь.

Он принял другое имя когда решил пойти в монастырь.

Теперь его звали Сергий.

Он стал жить один, постоянно молился и отдавал всего себя Богу.

Никто не верил, что он священник, так как Сергий всегда ходит в старой одежде, сам делал все дела по монастырю.

Молитвами он мог исцелять.

Один раз с помощью молитвы появился источник, который так был нужен местным жителям.

Всю жизнь он помогал бедным и больным, служил Богу.

План пересказа летописи «Житие Сергия Радонежского»

1. Мать и отец Варфоломея

2. Необычный случай в церкви

Братья Варфоломея — Стефан и Петр.

4. Тяжелое детство — необычный ребенок

5. Взросление, уход в монастырь

6. Смена имени

7. Жизнь и поступки в монастыре

Жизнь и поступки в монастыре

8. Уход из жизни

Главная мысль летописи «Житие Сергия Радонежского»

На протяжении всей жизни Сергий помогает людям и исцеляет нуждающихся.

Он выбрал свой путь и придерживался его всю свою жизнь.

Главное, чему учит нас это произведение — придерживаться своим идеалам и следовать выбранному маршруту.

В детстве главному герою было очень трудно, но он не сдался, а боролся за свои идеалы.

Не каждый бы смог отказаться от всего ради служения.

Сергий вызывает восхищение и уважение.

Он чист в своих мыслях и поступках.

Чему учит произведение

Главный герой подает пример того, что у каждого человека должны быть свои идеалы и свой четко намеченный путь.

Он помогает нуждающимся и больным, при этом делает все безвозмездно.

А все потому что знает, за ним стоит Господь Бог, который сам наградит его за все поступки.

В этом весь смысл.

Мы не должны ждать одобрения или похвалы от окружающих.

Все поступки должны исходить прямо от сердца, не нужно ждать взамен чего-то.

Только тогда это поистине хороший поступок.

А как известно, все хорошее всегда возвращается действительно хорошим людям.

Синквейн

Жизнь Сергия

Сложная, неоднозначная

Молиться, отдавать себя, помогать

Оставить все для служения

Господь.

Краткий отзыв для читательского дневника по летописи «Житие Сергия Радонежского»

Хоть и читается это произведение достаточно сложно, оно поражает своей историей.

Интересно становится с самых первых строк и до самого конца.

Может быть, это произведение стоит прочитать несколько раз в разном возрасте, чтобы полностью прочувствовать весь смысл и настроение.

Оно заставляет задуматься о чем-то великом и непостижимом.

О том, как мы иногда далеки от этого.

Мы знакомимся с человеком, который смог выстоять все преграды и не сбиться на своем трудном пути.

Это очень воодушевляет и подбивает на мысли о важном.

Какие пословицы подходят

1. Отыди от зла и сотвори благо.

2. Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром.

3.Нужный путь Ьог правит.

4. Бог пути кажет.

5. Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти.

6. Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит.

Неизвестные слова и их значения (если есть)

Житие — повествование о жизни;

Преподобный — святой, монах;

Просфора — круглый хлебец для обрядов;

Игумен — настоятель в мужском монастыре.

Сергиев Посад — православный центр Золотого кольца

Сергиев Посад — единственный город Подмосковья, включенный в маршрут Золотого кольца России. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников и туристов со всего мира. Город получил свое название от имени преподобного Сергия Радонежского, основателя крупнейшего монастыря России — Троице-Сергиевой лавры.

Троице-Сергиева лавра. Панорама. Фотография: Наталья Волкова / фотобанк «Лори»

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Свято-Троицкий монастырь основал под Москвой преподобный Сергий Радонежский в 1337 году. Обитель Живоначальной Троицы не раз подвергалась нападениям — в XIII веке ее разграбил золотоордынский хан Едигей, в XV веке монастырь выдержал осаду 30-тысячного войска польских интервентов. В 1744 году Троицкий монастырь был удостоен титула лавры. На протяжении нескольких столетий паломники со всего мира посещают это место как одну из самых почитаемых православных святынь.

Обитель Живоначальной Троицы не раз подвергалась нападениям — в XIII веке ее разграбил золотоордынский хан Едигей, в XV веке монастырь выдержал осаду 30-тысячного войска польских интервентов. В 1744 году Троицкий монастырь был удостоен титула лавры. На протяжении нескольких столетий паломники со всего мира посещают это место как одну из самых почитаемых православных святынь.

В Троице-Сергиевой лавре находится редчайшее собрание рукописных и старопечатных книг. С начала XIX века на территории лавры, в бывших Царских чертогах, располагается Московская духовная академия — одно из крупнейших религиозных учебных заведений России. Среди наиболее ценных святынь обители — мощи преподобных Сергия Радонежского, Максима Грека и Антония Радонежского, Тихвинская и Черниговская иконы Божией Матери.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Академик Дмитрий Лихачев называл этот музей «Эрмитажем русской культуры ХIV–ХХ веков». Сергиево-Посадский музей-заповедник — один из крупнейших музеев Московской области, здесь хранится древнее собрание изобразительного и прикладного искусства Троице-Сергиевой лавры. В центре экспозиции —работы мастеров московской художественной школы XIV–XVII веков.

В центре экспозиции —работы мастеров московской художественной школы XIV–XVII веков.

В музее собрана одна из крупнейших в России коллекций русского народного искусства — роспись и резьба по дереву, обработка металла, набойка, крестьянский костюм. Краеведческая коллекция заповедника знакомит с историей Сергиева Посада, архитектурным обликом города и его знаменитыми жителями.

Черниговский мужской скит Троице-Сергиевой лавры

В 40-е годы XIX века в трех километрах от Троице-Сергиевой лавры преподобный Антоний основал Гефсиманский Черниговский скит — отдельный монастырь для монахов-отшельников. Уединенное живописное место стало пристанищем для более чем 400 монахов. Антоний заповедовал содержать скит в простоте и строгости — даже церковная утварь была деревянная. Святитель Филарет Московский писал: «Простота… есть надежда скита. Да сохранит сие Господь». После революции скит закрыли, монашеская жизнь здесь возобновилась только к 90-м годам XX века.

Черниговским скит назван в честь чудотворной Черниговской иконы Божией Матери, привезенной в скит в конце XIX века, а Гефсиманским — в честь Иерусалимского сада, где погребена Богоматерь. До наших дней скит сохранил пещерные храмы, монашеские кельи, святой источник и старинные монастырские постройки.

До наших дней скит сохранил пещерные храмы, монашеские кельи, святой источник и старинные монастырские постройки.

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»

На берегу реки Вори, недалеко от Сергиева Посада, расположен музей-заповедник «Абрамцево». В середине XVIII века здесь появилась усадьба, которая стала источником вдохновения для известных писателей и художников. В 1843 году усадьбу приобрел писатель Сергей Аксаков — у него любили гостить литераторы Николай Гоголь и Иван Тургенев, актер Михаил Щепкин, историк Михаил Погодин. В 1870 году дом купил меценат Савва Мамонтов — тогда здесь образовался Абрамцевский художественный кружок, в который вошли художники Константин Коровин, Илья Репин, Валентин Серов, Василий Поленов, Виктор Васнецов и другие.

После революции в усадьбе открылся музей, однако традиции Мамонтовского кружка не прекратились — в XX веке в Абрамцеве работали художники Петр Кончаловский, Игорь Грабарь, Илья Машков, скульпторы Борис Королев и Вера Мухина. Сегодня в собрании Абрамцевского музея хранится более 25 тысяч экспонатов — фотоархивы и личные вещи бывших владельцев усадьбы, графика, живопись, скульптура и произведения народного искусства.

Сегодня в собрании Абрамцевского музея хранится более 25 тысяч экспонатов — фотоархивы и личные вещи бывших владельцев усадьбы, графика, живопись, скульптура и произведения народного искусства.

Художественно-педагогический музей игрушки

Над Келарским прудом в одном из старинных особняков Сергиева Посада с 1980 года располагается Художественно-педагогический музей игрушки. Это самый первый музей подобного профиля в Европе — его еще в 1918 году основал в Москве художник и коллекционер Николай Бартрам. В 20-е годы музей был вторым в стране по посещаемости — после Третьяковской галереи.

В собрании музея хранятся игрушки прошлых столетий из Александровского и Ливадийского дворцов, Строгановского училища и частных коллекций. Среди ценнейших экспонатов — игрушки детей императора Николая II. Здесь работают постоянные экспозиции: «Русская народная игрушка», «Новогодняя и рождественская игрушка», «Игрушка стран Востока», «Русская и западноевропейская игрушка XIX — начала XX века». Выставка «Детский портрет» демонстрирует малоизвестные произведения русских и зарубежных художников XVII–XXI веков.

Выставка «Детский портрет» демонстрирует малоизвестные произведения русских и зарубежных художников XVII–XXI веков.

Больше культурных объектов в городах Золотого кольца — на сайте Ассоциации Туроператоров России.

Москва — Сергиево-Посадский монастырь: Путеводитель в 2020 году

Краткая и простая история Сергиева Посада

Преподобный Сергий родился в богатой боярской семье в Ростове Великом. Он был очень религиозен с юности, у него было много святых видений. Есть известная картина, изображающая юного Сергия. I

n 20 лет, его родственники ушли из жизни, поэтому он решил жить на воле и молиться Богу. Он также взял с собой своего брата. Они нашли уединенное место в 70 км от Москвы, построили деревянную церковь в честь Троицы и стали там жить. Вскоре о них узнали и стали уважать за веру.

Вскоре о них узнали и стали уважать за веру.

С каждым годом к Сергию приезжало жить и молиться все больше людей. Наконец, они построили небольшой деревянный монастырь. Прожил Сергий в этом месте 54 года… Туда ходило много паломников, в том числе и русские князья.

После смерти Сергия он стал еще более прославлен. Его похоронили, но позже его тело раскопали и люди обнаружили, что оно не тронуто временем. Его мощи привлекали еще больше паломников.

В начале 15 века татары сожгли город и все деревянные постройки… К счастью, Сергиев Посад был в целости на следующие 200 лет, что позволило ему стать одним из самых важных монастырей России. После татар люди построили первую каменную церковь для хранения мощей. Это был Троицкий собор. Честь и значение этого места были настолько высоки, что для росписи нового собора приезжали лучшие художники. Люди также построили несколько небольших церквей для хранения мощей сподвижников Сергия.

Люди также построили несколько небольших церквей для хранения мощей сподвижников Сергия.

Монастыри… почему они так важны?

Монастыри… это были одни из главных построек древней Руси. Они могли дать приют людям во время войны, многие паломники приходили сюда помолиться, чтобы люди, живущие поблизости, могли торговать и зарабатывать деньги, чтобы жить лучше. Цари и царские семьи дорого платили за то, чтобы их хоронили в монастырских стенах или имели приют на случай феодальных войн и придворных интриг.

Монастыри имели много преимуществ, связанных с торговлей и использованием земель для сельского хозяйства и охоты. Они не платили налогов и имели своих крестьян. Поскольку Троицкая лавра была ближайшим монастырем к Москве, она всегда имела особое значение для богатых и царственных семей. В результате в Лавру и ее правителей приходило все больше и больше денег и ресурсов.

В результате в Лавру и ее правителей приходило все больше и больше денег и ресурсов.

Троицкая Лавра как крепость

Во времена Ивана Грозного Лавра окончательно стала крепостью. Монахам и монастырским крестьянам разрешалось брать кирпичи и камень откуда угодно, поэтому были построены огромные стены и башни, а также множество небольших зданий. Тогда же был построен Успенский собор… Он был похож на собор в Кремле, но еще больше и выше.

В 17 веке поляки пришли сюда с войной. Город держал осаду в течение двух лет с более чем 90 процентов людей погибли. Однако после разгрома поляков они больше никогда не приезжали в Россию.

Монастырь рос до 20 века. Советские времена были тяжелыми для русского православия. Советские люди проверили все реликвии и не нашли ни одного нетленного тела. Монастырь закрыли на долгие годы, сделав в его стенах музей, кинотеатр и покрышку. Только во время Великой Отечественной войны Лавра вернула свой статус.

Советские люди проверили все реликвии и не нашли ни одного нетленного тела. Монастырь закрыли на долгие годы, сделав в его стенах музей, кинотеатр и покрышку. Только во время Великой Отечественной войны Лавра вернула свой статус.

Сейчас это одно из самых важных мест для Церкви.

Туристическая карта Сергиева Посада

Как добраться до Сегиева Посада

Сергиев Посад находится в 70 км от Москвы. На знакомство с городом достаточно одного дня, поэтому туристы редко остаются там на ночь, разве что устраивают многодневную экскурсию по Золотому кольцу. Добраться из Москвы в Сергиев Посад быстро и комфортно. Есть несколько основных вариантов:

1) Поездом. Поезда в Сергиев Посад ходят с Ярославского вокзала каждые 20-30 минут. Время в пути около 1,5 часов. Скоростной экспресс идет туда всего 1 час. Цена билета составляет около 3 долларов США на пригородный поезд и 4 доллара США на экспресс. Дорога от железнодорожного вокзала Сергиева Посада до Лавры занимает около 20 минут. Расписание можно найти на сайте: rasp.yandex.ru

Поезда в Сергиев Посад ходят с Ярославского вокзала каждые 20-30 минут. Время в пути около 1,5 часов. Скоростной экспресс идет туда всего 1 час. Цена билета составляет около 3 долларов США на пригородный поезд и 4 доллара США на экспресс. Дорога от железнодорожного вокзала Сергиева Посада до Лавры занимает около 20 минут. Расписание можно найти на сайте: rasp.yandex.ru

2) На автобусе. Автобусы в Сергиев Посад отправляются с автовокзала ВДНХ (автобус № 338). Время в пути около 1,5 часов. Билеты стоят около 10 долларов.

3) На машине. Самый комфортный способ добраться из Москвы в Сергиев Посад и осмотреть его достопримечательности. Вам нужно проехать по Ярославскому шоссе около 50 км и затем свернуть на Сергиев Посад. Дорога занимает от 1 до 1,5 часов в зависимости от пробок.

Свято-Троицкая Лавра

Лучшие снимки монастыря можно сделать со смотровой площадки на Блинной горе. Отсюда открывается панорамный вид на всю Лавру. Многие художники обычно сидят здесь, чтобы расписать Лавру.

Отсюда открывается панорамный вид на всю Лавру. Многие художники обычно сидят здесь, чтобы расписать Лавру.

Троице-Сергиева Лавра — обычный монастырь, в котором около 300 монахов. Многие туристы – это просто паломники, посещающие «колыбель» русского православия, чтобы увидеть могилы святых, помолиться в древних монастырских стенах, прикоснуться к мощам преподобного Сергия Радонежского.

Билеты в Лавру стоят около 8 долларов США. Внутри лаврских стен находится несколько главных соборов.

Что посмотреть в Свято-Троицкой Лавре?

Успенский собор

Построен во второй половине XVI века при Иване Грозном. Прототипом этого монументального сооружения является Успенский собор Московского Кремля. Вы можете увидеть этот собор, как только пройдете через Святые врата на территорию Лавры. Внутри храм очень красиво расписан. Стены и потолок украшены фресками 17 века, над которыми работали лучшие мастера.

Прототипом этого монументального сооружения является Успенский собор Московского Кремля. Вы можете увидеть этот собор, как только пройдете через Святые врата на территорию Лавры. Внутри храм очень красиво расписан. Стены и потолок украшены фресками 17 века, над которыми работали лучшие мастера.

Троицкий собор

Троицкий собор — старейший и первый белокаменный храм Лавры. Он был построен до середины 15 века. Главной святыней Троицкого собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского. Они расположены в южной части храма, рядом с алтарем. Всегда выстраивается очередь из желающих приложиться к мощам.

Трапезный храм

Этот храм очень красивый. Он выделяется своей архитектурой и прекрасными украшениями с резьбой, барокко и росписью. Храм немного напоминает дворец и выделяется из общего архитектурного ансамбля монастырского комплекса. Этот храм был построен в конце 17 века в связи с 300-летием преподобного Сергия.

Храм немного напоминает дворец и выделяется из общего архитектурного ансамбля монастырского комплекса. Этот храм был построен в конце 17 века в связи с 300-летием преподобного Сергия.

Сень над Крестом и Накладная часовня

Место находится на центральной площади Лавры. В теплое время года здесь набирают святую воду. Навес был построен в 19 веке как источник святой воды. Сам источник очень старый. Бутылки для воды можно принести с собой или купить на месте.

Колокольня

Самое высокое здание монастырского комплекса высотой 88 метров. Она была построена в 18 веке и долгое время была самой высокой колокольней России.

Успенское собор

Троицкий собор

Пилигримы в линии в Сент -Сергия Реликвии

Вы также можете понравиться другие туры в Real Russia:

.

St. ST. мученик Пафнутий Египетский; Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского; Неделя 18-я по Пятидесятнице (Чудесный улов рыбы)

St. ST. мученик Пафнутий Египетский; Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского; Неделя 18-я по Пятидесятнице (Чудесный улов рыбы)1. Святая Евфросиния Александрийская родилась в начале пятого века в городе Александрии. Она была единственным ребенком в семье знатных и богатых родителей. Так как ее мать рано умерла, ее воспитывал отец Пафнутий, глубоко верующий и благочестивый христианин. Он часто посещал монастырь, игумен которого был его духовным наставником.

Когда Евфросинии исполнилось восемнадцать, отец хотел, чтобы она вышла замуж. Он отправился в монастырь к своему духовному наставнику, чтобы получить его благословение на запланированную свадьбу дочери. Игумен беседовал с дочерью и дал ей свое благословение, а святая Евфросиния стремилась к монашеской жизни.

Она тайно приняла постриг от странствующего монаха, покинула отчий дом и решила уйти в монастырь, чтобы провести свою жизнь в уединении и молитве. Однако она опасалась, что в женском монастыре ее найдет отец. Назвав себя евнухом Смарагдосом, она отправилась в тот самый мужской монастырь, который посещала с отцом с детства.

Назвав себя евнухом Смарагдосом, она отправилась в тот самый мужской монастырь, который посещала с отцом с детства.

Монахи не узнали Ефросинью в мужском одеянии и приняли ее в монастырь. Здесь в уединенной келье святая Евфросиния провела в трудах, постах и молитвах 38 лет и достигла высокого духовного совершенства.

Отец ее скорбел о потере любимой дочери и не раз по совету игумена беседовал с монахом Смарагдосом, открывая свое горе и получая душевное утешение.

Перед смертью монахиня Евфросиния открыла свою тайну скорбящему отцу и попросила, чтобы никто, кроме него, не приготовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, Пафнутий раздал все свое богатство и бедным, и монастырю, а затем принял монашество. Десять лет, вплоть до своей смерти, он подвизался в келье дочери.

Тропарь — глас 1

Как подвижница сокрыла ты женственность свою / и засыпание твое было изумлением, Евфросиния. / Женою, по мужски трудилась еси, / и молитвами твоими спасаешь почитающих тебя!

2.

Воины, участвовавшие в его истязаниях, Дионисий и Каллимах, видя, как сила Божия сохранила мученика, сами уверовали во Христа Спасителя, за что затем были обезглавлены. Брошенный после пыток в темницу, святой Пафнутий обратил в веру сорок узников. Все они были сожжены заживо.

Через некоторое время святой Пафнутий был освобожден, и его с радостью принял христианин по имени Несторий. Он и вся его семья, после духовного руководства, укрепились в вере и в конце концов претерпели мученическую кончину. Святитель укрепил многих других христиан на исповедание Господа нашего Иисуса Христа, и все они скончались мученически. Одних рубили мечами, других сжигали. Всего было 546 человек.

Сам святой Пафнутий был брошен мучителями в реку с камнем на шее, но чудом выплыл с камнем на берег. Наконец, святого мученика отправили к самому императору Диоклитиану, который повелел распять его на финиковом дереве.

Память святых Пафнутия и Евфросинии также 15 февраля.

3. Преподобный Сергий Радонежский родился в селе Варница, близ Ростова, 3 мая 1314 года. Его родителями были благочестивые и знатные дворяне Кирилл и Мария ( 28 сентября). Господь избрал его еще во чреве матери.

В Житии преподобного Сергия сообщается, что еще до рождения сына святая Мария и молящиеся слышали троекратный вопль Младенца на Божественной Литургии: перед чтением Святого Евангелия, во время Херувимской гимн, и когда священник произнес: «Святое для святых».

Бог дал Кириллу и Марии сына, которого они назвали Варфоломеем. С самых первых дней жизни младенец поражал всех своим голоданием. По средам и пятницам он не принимал молока от матери, а в другие дни, если Мария употребляла в пищу масло, младенец отказывался и от молока матери.

В возрасте семи лет Варфоломея отправили учиться вместе с двумя его братьями: старшим братом Стивеном и младшим братом Питером.

Его братья учились хорошо, но Варфоломей отставал в учебе, хотя учитель уделял ему много особого внимания. Родители ругали ребенка, учитель отчитывал его, а одноклассники высмеивали его непонимание. Наконец, Варфоломей со слезами умолял Господа даровать ему способность читать.

Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По пути он встретил ангела, посланного Богом в образе монаха. Старец стоял в молитве под дубом в поле. Варфоломей подошел к нему и, поклонившись, подождал, пока старец окончит молитву. Монах благословил его, поцеловал и спросил, что ему нужно.

Варфоломей ответил: «Всей душой хочу научиться читать и писать. Святый отче, моли Бога за меня, чтобы Он помог мне стать грамотным». Преподобный исполнил просьбу Варфоломея, вознеся свою молитву к Богу. Благословляя ребенка, он сказал ему: «Отныне, дитя мое, Бог дает тебе понять чтение и письмо, и в этом ты превзойдешь своих братьев и сверстников» (См.

Тогда старец взял сосуд и дал Варфоломею кусочек просфоры. «Возьми, дитя, и ешь», — сказал он. «Это дается вам в знак благодати Божией и для понимания Священного Писания». Старец хотел уйти, но Варфоломей попросил его зайти в гости к родителям. Его родители с радостью приняли гостя и оказали ему свое гостеприимство.

Старец ответил, что следует сначала принять духовную пищу, и велел сыну читать Псалтирь. Варфоломей начал читать, и его родители были поражены той переменой, которая произошла с их сыном. На прощание старец пророчески сказал о преподобном Сергии: «Твой сын будет велик пред Богом и людьми. Он станет избранным жилищем Святого Духа».

После этого святое дитя без труда читало и понимало содержание книг. Он с особым усердием погрузился в молитву, не пропуская ни одной церковной службы. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост. По средам и пятницам он ничего не ел, а в остальные дни питался хлебом и водой.

Около 1328 года родители преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья поженились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковом монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, недалеко от Радонежа.

Позже старший брат Стефан овдовел и стал монахом в этом монастыре. Похоронив родителей, Варфоломей и его брат Стефан удалились в лес (12 верст от Радонежа) жить в глуши.

Сначала сделали кельи, а потом малый храм, и по благословению митрополита Феогноста освятили его во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустыне, Стефан оставил брата и ушел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился со святителем Алексием, впоследствии митрополитом Московским. (12 февраля).

7 октября 1337 года Варфоломей был пострижен игуменом Митрофаном, приняв имя святого мученика Сергия (память 7 октября), и начал строить новую обитель во славу Живоначальной Троицы.

Претерпевая искушения и бесовские явления, преподобный Сергий преуспевал от силы к силе. Постепенно он стал известен другим монахам, ищущим его руководства. Преподобный Сергий принял все с любовью, и вскоре в небольшом монастыре собралась братия из двенадцати монахов.

Постепенно он стал известен другим монахам, ищущим его руководства. Преподобный Сергий принял все с любовью, и вскоре в небольшом монастыре собралась братия из двенадцати монахов.

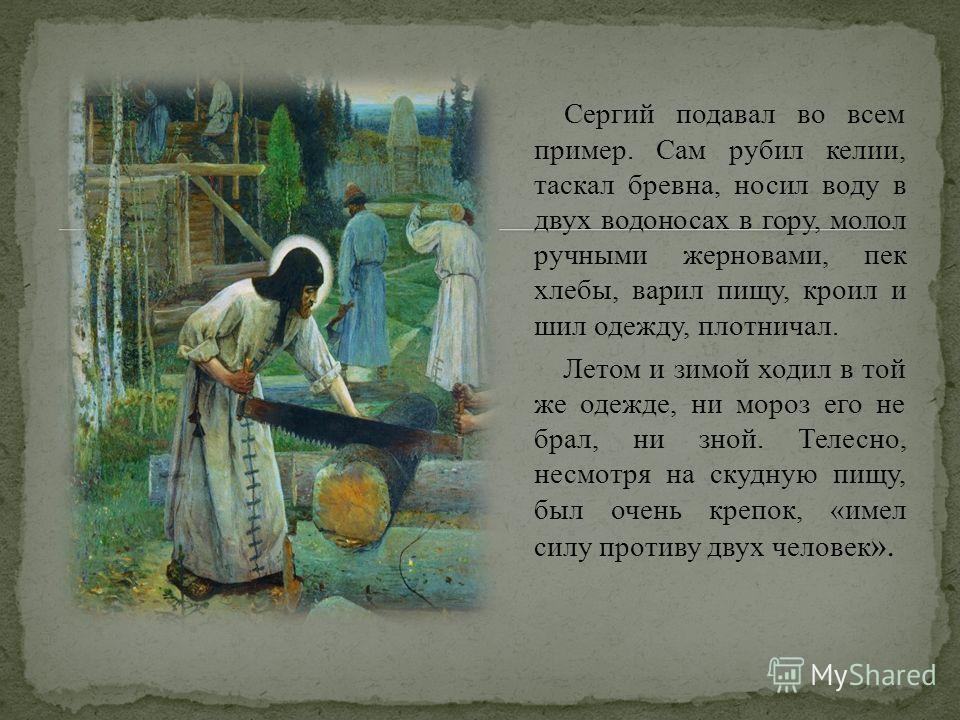

Их опытный духовный наставник отличался необычайной любовью к работе. Своими руками построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, пек хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии и смиренно брался за другие дела. Тяжелый труд преподобный Сергий сочетал с молитвой, бдением и постом.

Братия была поражена, что при таких тяжелых нагрузках здоровье их проводника не ухудшилось, а наоборот, стало еще крепче. Не без труда умоляли преподобного Сергия принять должность игумена обители.

В 1354 году епископ Волынский Афанасий рукоположил святителя во иеромонаха и возвел в сан игумена. Как и прежде, в обители строго исполнялись монашеские послушания. С расширением монастыря росли и его потребности. Часто монахи имели только скудную пищу, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные доставляли необходимое.

Сообщения о подвигах преподобного Сергия стали известны еще в Константинополе, и Патриарх Филофей прислал преподобному крест, «параман» (монашеская одежда, четырехугольная ткань, привязанная шнурками к груди и надеваемая под другими одеждами, и украшенный символами Страстей Господних) и схиму в благословение на новые дела, и грамоту благословения, в которой Патриарх советовал избранникам Божиим устроить общежительный монастырь.

Преподобный отправился с патриаршей грамотой к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгий нрав общежительного образа жизни. Иноки стали роптать на строгость монастырского устава, и преподобный Сергий принужден был покинуть обитель.

На реке Киржач основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Дела в бывшем монастыре быстро пришли в замешательство, и оставшиеся иноки обратились к преподобному Алексию с просьбой вернуть святого.

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю и оставил вместо себя в Киржачском монастыре своего ученика святителя Романа.

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился дара чудотворения. Он вырастил мальчика в тот момент, когда отчаявшийся отец разочаровался в своем единственном сыне как в потерянном. Слухи о чудесах, творимых преподобным Сергием, стали быстро распространяться, и к нему стали приходить больные, как из окрестных селений, так и из отдаленных мест.

И никто не уходил от преподобного Сергия, не получив исцеления немощей и назидательного совета. Все прославляли преподобного Сергия и почитали его наравне с древними святыми отцами. Но человеческая слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом монашеского смирения.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский (память 27 апреля), глубоко почитавший преподобного Сергия, находился в пути из своей епархии в Москву. Дорога проходила в восьми верстах от Сергиева монастыря.

Намереваясь на обратном пути посетить монастырь, святитель остановился и, прочитав молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, брат духовный». В это время преподобный Сергий сидел на трапезе за трапезой с братией. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочел молитву и возвратил святому Стефану ответное благословение.

В это время преподобный Сергий сидел на трапезе за трапезой с братией. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочел молитву и возвратил святому Стефану ответное благословение.

Некоторые из учеников, изумленные необыкновенным поступком преподобного Сергия, поспешили к указанному месту и убедились в истинности видения.

Постепенно монахи стали свидетелями и других подобных действий. Однажды за Литургией со святителем служил Ангел Господень, но преподобный Сергий по смирению своему запретил кому-либо рассказывать об этом до самой смерти.

Преподобный Сергий был связан со святителем Алексием тесными узами духовной дружбы и братской любви. Святитель Алексий на склоне лет призвал к себе преподобного Сергия и умолял его принять сан русского митрополита, но преподобный Сергий смиренно отказался от предстоятельства.

Земля Русская в это время страдала от монголо-татарского ига. Собрав войско, великий князь Димитрий Иоаннович Донской отправился в монастырь преподобного Сергия просить благословения в предстоящей борьбе.

Преподобный Сергий благословил двух иноков своего монастыря на помощь великому князю: схимонаха Андрея [Ослябу] и схимонаха Александра [Пересвета], и предсказал победу князю Димитрию.

Сбылось пророчество преподобного Сергия: 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле и поставили на место начало освобождения Русской земли от монгольского ига. Во время сражения преподобный Сергий с братией стояли в молитве и просили Бога даровать победу русским войскам.

За свой ангельский образ жизни преподобный Сергий получил от Бога небесное видение. Однажды ночью авва Сергий читал правило под иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Богородице, он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, святому Михею (память 6 мая), что ожидает их дивное посещение.

Через мгновение явилась Богородица в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица коснулась к нему Своих рук и, благословляя его, пообещала всегда быть Покровительницей его святой обители.