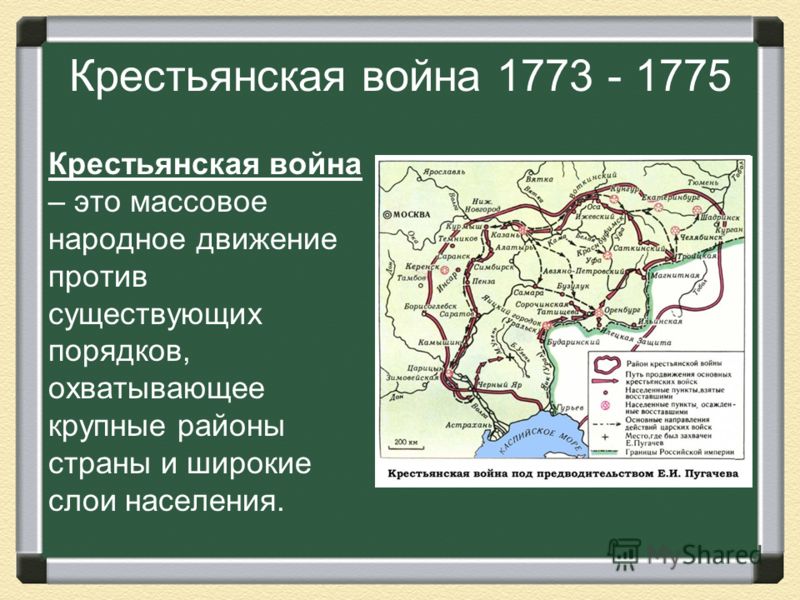

1773-1775 гг. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева

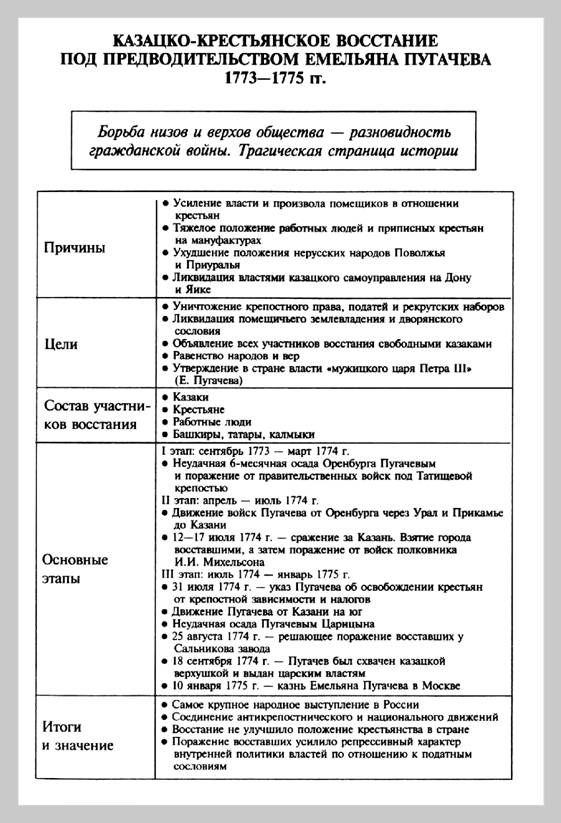

Во второй половине XVIII века наблюдается углубление общественного разделения труда, рост промышленности и ремесел и связанное с ними увеличение численности неземледельческого населения, усиливался спрос на сельскохозяйственное сырье и продукты, что открыло перед дворянством широкие возможности сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья на внутренние и внешние рынки. В связи с этим, возросла потребность в деньгах, основным источником которых оставался труд крепостных крестьян.

Предпосылками для

одного из самых масштабных крестьянских восстаний в отечественной истории стал

перевод еще в 1721 году Петром I

всего казачьего войска из попечения Коллегии Иностранных дел в прямое

подчинение Военной коллегии, сначала утверждавшей, а впоследствии назначавшей

войскового атамана. Территориально волнения начались изначально в Яицком

казачьем войске. В течение всего XVIII века яицкие казаки теряли привилегии и

вольности одну за другой. С этого момента стала выделяться

так называемая старши́на, оплот правительства на Яике, так как ликвидация

выборности не позволяла казакам сменить неугодного войскового атамана. Начиная

с атамана Меркурьева, в 1730-е годы произошёл фактически полный раскол Яицкого

казацкого войска на старшинскую и войсковую стороны.

С этого момента стала выделяться

так называемая старши́на, оплот правительства на Яике, так как ликвидация

выборности не позволяла казакам сменить неугодного войскового атамана. Начиная

с атамана Меркурьева, в 1730-е годы произошёл фактически полный раскол Яицкого

казацкого войска на старшинскую и войсковую стороны.

Усугубило положение введённая царским указом 1754 года монополия на соль. Экономика этого войска была целиком построена на продаже рыбы и икры и соль для него была стратегическим продуктом. В 1763 году произошёл первый взрыв негодования и вплоть до восстания 1772 года казаки отправляли в Оренбург и Санкт-Петербург челобитные с жалобами и «зимовые станицы» (делегатов от войска). Из-за отказа казаков в 1769—1770 годах от отправки команд на усиление Терской линии и формирование Московского легиона, на Яик прибыла следственная комиссия во главе с генерал-майором Давыдовым и личным уполномоченным императрицы гвардии капитаном Дурново. Во время расследования в 1771 году яицкие казаки отказались отправиться в погоню за откочевавшими за пределы России калмыками.

Результатом приговора стало Яицкое казачье восстание 1772 года, в ходе которого сменивший Давыдова генерал Траубенберг и войсковой атаман Тамбовцев были убиты. На подавление восстания были направлены войска под командованием генерала Ф. Ю. Фреймана. Восставшие потерпели поражение у реки Ембулатовки в июне 1772 года; в результате поражения казачьи круги были окончательно ликвидированы, в Яицком городке размещён гарнизон правительственных войск во главе с комендантом подполковником И. Д. Симоновым.

Экономическое положение

в стране, ведущей одну войну за другой, было тяжёлым, галантный век требовал от

дворян следовать последним модам и веяниям. Помещики увеличивали площадь

посевов, возрастала барщина, доходившая до 4—6 дней в неделю, либо крестьяне и

вовсе переводились на «месячину». Сами крестьяне стали ходовым товаром, их

закладывали, меняли, порой проигрывали целыми деревнями. В довершении к этому

последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам

жаловаться на помещиков. В условиях полной безнаказанности и личной зависимости

рабское положение крестьян усугублялось прихотями, капризами или настоящими

преступлениями, творящимися в усадьбах, остававшихся без расследования и

последствий.

Помещики увеличивали площадь

посевов, возрастала барщина, доходившая до 4—6 дней в неделю, либо крестьяне и

вовсе переводились на «месячину». Сами крестьяне стали ходовым товаром, их

закладывали, меняли, порой проигрывали целыми деревнями. В довершении к этому

последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам

жаловаться на помещиков. В условиях полной безнаказанности и личной зависимости

рабское положение крестьян усугублялось прихотями, капризами или настоящими

преступлениями, творящимися в усадьбах, остававшихся без расследования и

последствий.

На этом фоне стали все чаще появляется слухи о скорой вольности или о переходе всех крестьян в «казну», а также о чудесном спасение царе Петре III, которого убили жена и заговорщики. До появления на арене известного Е.И. Пугачева, на протяжении ряда лет «спасшимся Петром III» объявляли себя беглые солдаты, разорившиеся крестьяне или армянский купец.

Несмотря на то, что внутренняя готовность яицких казаков к восстанию была высокой, для выступления не хватало объединяющей идеи, стержня, который бы сплотил укрывшихся и затаившихся участников волнений 1772 года. И тут появляется Емельян Пугачев, донской казак, выдававший себя за спавшегося Петра и самый известный самозванец.

И тут появляется Емельян Пугачев, донской казак, выдававший себя за спавшегося Петра и самый известный самозванец.

Емельян Пугачёв родился в станице Зимовейской Донской области (ныне Котельниковский район Волгоградской области). Год рождения Емельяна Пугачёва документально не установлен. В 1774 году Пугачёв в ходе показаний следователю Маврину в Яицком городке говорил: «от роду мне 32 года». Большинство историков всё же, сопоставляя различные вехи биографии Пугачёва с историческими событиями, пришли к выводу, что датой его рождения следует считать 1742 год. Участвовал в Семилетней войне 1756—1763 годов, в русско-турецкой войне, с 1763 по 1767 год Пугачёв проходил службу в своей станице.

Дальнейший жизненный

путь Емельяна Пугачева запутан и полн домыслов и слухов. Пройдя путь от службы

в офицерском звании хорунжего 2-й сотни до беглого донского казака, Пугачев

добрался до яицких казаков, где и началась его история самозванства. Яицкие

казаки, долгое время пользовавшиеся преимуществами удалённости от центра

российского государства, в XVIII веке попали под давление петербургских

властей, лишились большинства элементов самоуправления и выборности старшин и

атаманов. С середины века войско прочно разделилось на две половины.

«Старшинская» сторона воспользовалась выгодами, полученными ей в результате

отмены выборности, и последовательно выступала проводником политики

правительства. «Войсковая» сторона, составлявшая много большую часть Яицкого

войска, неоднократно восставала против нововведений, требовала возвращения

права лишать должностей неугодных ей старшин и атаманов и выбирать новых по

усмотрению войска, а не петербургской Военной коллегии. Накапливавшиеся на

протяжении долгих лет противоречия в январе 1772 года привели к открытому

восстанию, на полгода мятежное войско вышло из-под контроля правительства.

Яицкие

казаки, долгое время пользовавшиеся преимуществами удалённости от центра

российского государства, в XVIII веке попали под давление петербургских

властей, лишились большинства элементов самоуправления и выборности старшин и

атаманов. С середины века войско прочно разделилось на две половины.

«Старшинская» сторона воспользовалась выгодами, полученными ей в результате

отмены выборности, и последовательно выступала проводником политики

правительства. «Войсковая» сторона, составлявшая много большую часть Яицкого

войска, неоднократно восставала против нововведений, требовала возвращения

права лишать должностей неугодных ей старшин и атаманов и выбирать новых по

усмотрению войска, а не петербургской Военной коллегии. Накапливавшиеся на

протяжении долгих лет противоречия в январе 1772 года привели к открытому

восстанию, на полгода мятежное войско вышло из-под контроля правительства.

Кратковременное

появление Пугачёва в Яицком городке и Таловом Умёте в ноябре-декабре 1772 года

наделало много шума среди яицких казаков.

Взятие Оренбурга стало

главной задачей восставших в связи с его значением как столицы огромного края.

В случае успеха авторитет армии и самого лидера восстания значительно выросли

бы, ведь взятие каждого нового городка способствовало беспрепятственному взятию

следующих. Кроме того, немаловажным было захватить оренбургские склады

вооружения. 14 октября Военная коллегия в Санкт-Петербурге получила донесения

от оренбургского и казанского губернаторов о начавшемся восстании. Были отданы

приказы о направлении к Оренбургу войск, но большая их часть могла прибыть лишь

к январю 1774 года. Столь крупные успехи воодушевили пугачёвцев, заставили

поверить в свои силы, большое впечатление победы оказали на крестьянство,

казачество, усилив их приток в ряды повстанцев. В первых числах

октября с приходом армии восставших под Оренбург Пугачёв отправил отряд казаков

под командованием Д.

Известия о начавшемся

восстании и первые указы и манифесты «царя Петра Фёдоровича» дошли до селений

Казанской губернии уже в конце сентября 1773 года. С начала октября по

распоряжениям казанского губернатора Брандта начался набор служивых татар,

башкир и мишарей в отряды, предназначенные для борьбы с мятежниками, но

результаты набора оказались прямо противоположными ожидаемым. До

лета 1775 года продолжались волнения в Воронежской губернии, в Тамбовском уезде

и по рекам Хопру и Вороне. Волна крестьянских волнений распространилась на

огромной территории и лишь с поимкой Пугачева понемногу стало утихать.

Продолжали скрываться и тревожить поместья вооружённые отряды беглых крестьян и

казаков вдоль всей Волги — у Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Шацка,

Елатьмы, Касимова, вынуждая только что вернувшихся в свои разорённые усадьбы помещиков

снова спасаться бегством.

Внесли свою лепту и

ельчане в Крестьянскую войну. Елецкие, усманские и липецкие крестьяне поджигали

имения своих помещиков и уходили в отряды сподвижников Пугачева. В Елецкой

провинции вербовку людей в армию Пугачева проводил смелый и находчивый атаман

Тихон Сибиряк. О нем народ сложил много легенд. Сибиряк посылал помещикам

письма с требованием приготовить к указанному числу известную сумму денег.

Переодеваясь то офицером, то монахом, он входил у помещиков в доверие и отбирал

у них деньги, несмотря не то, что в ряде случаев они для охраны вызывали

стражу.

В Елецком городском краеведческом музее хранятся тяжелые железные кандалы и наручники, найденные в подвале бывшей Преображенской церкви Ельца. В них по распоряжению светского и духовного начальства заковывали помещичьих крестьян, бежавших в армию Пугачева. Церковь и духовенство действовали заодно с правительством, помогали ему расправляться с восставшим народом.

После проведения казней и наказаний основных участников восстания, Екатерина II, с целью искоренения любых упоминаний событий, связанных с Пугачёвским движением и ставивших её правление не в лучшем свете в Европе, в первую очередь издала указы о переименовании всех мест, связанных с этими событиями. Так, станица Зимовейская на Дону, где родился Пугачёв, была переименована в Потёмкинскую, а сам дом, где родился Пугачёв, было велено сжечь. Река Яик была переименована в Урал, Яицкое войско — в Уральское казачье войско, Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск. Имя Пугачёва предавалось в церквях анафеме наряду со Стенькой Разиным, для описания событий возможно использование лишь слов как «известное народное замешательство» и т. п.

Река Яик была переименована в Урал, Яицкое войско — в Уральское казачье войско, Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск. Имя Пугачёва предавалось в церквях анафеме наряду со Стенькой Разиным, для описания событий возможно использование лишь слов как «известное народное замешательство» и т. п.

Причины начала Крестьянской войны (1773-1775 гг.), важные экономические и политические предпосылки восстания.

Крестьянская война 1773 года — уникальное явление в российской истории. Несмотря на продолжительное, и в целом удачное правление, Екатерина II столкнулась с ярым и мощным недовольством масс, которое чуть было не привело к свержению монархического строя. Какие же предпосылки к Крестьянской войне существовали, и можно ли было ее предотвратить?

- 1 Социальные предпосылки к внутриполитическим волнениям

- 2 Экономические и политические причины восстания

- 3 Культурные предпосылки к восстанию

Социальные предпосылки к внутриполитическим волнениям

Когда речь заходит о правлении Екатерины Великой, все историки в один голос называют этот период эпохой фаворитизма и дворянского покровительства. Несмотря на то, что Екатерина II пыталась проявить себя как мудрый политик европейского уровня, она будто специально игнорировала проблемы крестьянского сословия.

Несмотря на то, что Екатерина II пыталась проявить себя как мудрый политик европейского уровня, она будто специально игнорировала проблемы крестьянского сословия.

После появления жалованной грамоты дворянству, права крестьян уменьшили еще больше, а об отмене рабства не было даже речи. Именно поэтому, когда в стране появился харизматичный лидер, народ с радостью пошел за ним, веря в светлое будущее. Какие же еще социальные проблемы оказали влияние на начало будущего восстания?

- Яицкие казаки, также, как и крепостные крестьяне, лишались все больших прав и свобод, а это заставляло их идти на крайние меры. Непроста, именно яицкие казаки, надеявшиеся на лучшую жизнь, стали основной силой этого восстания.

- Простые горожане нескольких губерний также легко подверглись влиянию Пугачева, ведь они были утомлены вседозволенностью со стороны дворян и привилегированных купцов.

- Волнения присутствовали и в среде татар, башкиров и калмыков, населяющих Урал и Поволжье. Из-за освоения и колонизации этих земель, коренные народы теряли собственные владения, а об их правах никто не беспокоился.

- Наконец, крестьяне, уставшие ждать императорской добродетели, с удовольствием присоединились к восстанию, которое возглавил Пугачев.

Сам Емельян Пугачев знал, что казаки и крестьяне не пойдут за ним просто так, рассчитывая на исполнение всех данных обещаний. Именно поэтому смутьян стал выдавать себя за Петра III, истинного императора, чудом спасшегося во время переворота, устроенного Екатериной Великой. За законным наследником престола были готовы пойти многие народы, так что политику самозванчества также можно назвать в числе причин начала восстания.

Экономические и политические причины восстания

Главной экономической причиной к началу восстания было ограничение прав яицких казаков, а также народов Урала и Поволжья. Расширяя границы страны, Екатерина не заботилась о населении, не вводила каких-то реформ, касавшихся простого народа. В результате, многие группы населения оказывались на грани разорения и голода.

У крестьянского восстания под предводительством Пугачева были и другие экономические причины:

- Поскольку дворяне тратили все больше средств на свое содержание, жизнь остальных членов общества ухудшалась, возрастала барщина и налоги.

- На заводах Урала, которые появлялись в больших количествах, платили катастрофически маленькую заработную плату, а крестьяне здесь использовались как рабочая сила без права голоса.

- Также крестьян возмущало и то, что их самих стали воспринимать как экономический эквивалент денег. Крепостных могли закладывать, выкупать и даже проигрывать в карты, и социально-экономическое положение подневольного народа никем не регулировалось. Также экономической проблемой стала и Русско-турецкая война, требующая больших вложений и отчислений из казны.

Русско-турецкая война — важная политическая предпосылка к Крестьянскому восстанию. Многие казаки, крестьяне и простые горожане не понимали, зачем ведется эта война, почему на нее уходят такие деньги. В результате, недовольство масс рано или поздно должно было вылиться в революционное движение.

Культурные предпосылки к восстанию

Политика фаворитизма постепенно становилась большой проблемой для общества, ведь Екатерина II часто выписывала для себя иностранцев, связанных с культурной или научной сферой деятельности. В результате, из-за поклонения императрицы европейским стандартам общества, страдал простой народ.

В результате, из-за поклонения императрицы европейским стандартам общества, страдал простой народ.

И если зарубежные специалисты получали все, о чем только могут мечтать деятели искусства, то отечественные мастера оставались не у дел. Это сильно возмущало общественные массы и также могло стать важной предпосылкой к будущей крестьянской войне.

Представителей крестьянского сословия могло возмущать и то, что действия Екатерины II в хрониках современников воспринимались исключительно как положительные, а саму императрицу неизменно называли Великой. Однобокость восприятия государственной ситуации в культуре и социальной политике — еще одна причина будущего восстания.

Возможно, Емельян Пугачев не добился успеха на своем поприще и преследовал личные цели в Крестьянской войне, но само это явление было неизбежным. Рано или поздно все нелогичные и противоречивые действия Екатерины II должны были вылиться в подобное восстание, немало испортившее ей имидж.

Емельян Пугачев: мастер-самозванец русского царя недели в карантине, чтобы переселиться на правах свободного гражданина на реку Иргиз на юго-востоке России.

Это был странный переход. Один из пограничников сказал другому: «Вы знаете, этот человек похож на двойника Петра III», бывшего царя, которого девять лет назад свергла и убила его жена, императрица Екатерина II. Поскольку мало кто из казаков когда-либо видел настоящего царя, кто мог с уверенностью сказать, что это был не он?

Это был странный переход. Один из пограничников сказал другому: «Вы знаете, этот человек похож на двойника Петра III», бывшего царя, которого девять лет назад свергла и убила его жена, императрица Екатерина II. Поскольку мало кто из казаков когда-либо видел настоящего царя, кто мог с уверенностью сказать, что это был не он?Пугачев рассмеялся над предложением. Потрепанный бородатый мужчина, ростом всего пять футов четыре дюйма, вряд ли можно было назвать царственной фигурой. Но пограничник упорствовал. «Я не шучу, — сказал он Пугачеву. «Вы вылитый Петр III». Он должен знать, утверждал гвардеец, так как он когда-то был гвардейцем в царской столице Санкт-Петербурге.

С этого почти комического предположения началось восстание казаков, заводских крестьян и крепостных, которое продлилось два года и охватило полностью пятую часть населения империи, распространившись от Каспийского моря до Уральских гор и ворот Москвы. Бунт Пугачева, как его стали называть, потряс трон Екатерины до самого основания.

Время Пугачева

Пугачев, бывший младший лейтенант русской армии, был символом тлеющего бунта, который некоторое время ждал, пока подходящий лидер не раздует его пламя. Давно угнетаемые казаки и религиозное братство, известное как старообрядчество, поддержали Пугачева так же, как и его предшественника Стеньку Разина за столетие до этого. Старообрядцы были исключены из основной русской жизни на столетие Петром Великим, часто живя в отдаленных сибирских поселениях, чтобы свободно поклоняться. Восстание Разина 1670 года было жестоко подавлено, а второе восстание 1771 года привело к тому, что казаков повесили на виселицах или сплавили по Волге в пример другим потенциальным бунтовщикам. Остальные были обезглавлены, а их головы насажены на шипы на колесах повозок, к которым также были привязаны их изломанные тела.

Пугачев, конечно, был недоволен положением вещей, но начал свою кровавую карьеру не бунтовщиком, а скромным солдатом царской армии, сражавшимся с пруссаками в Семилетней войне. Позже он участвовал в Первой русско-турецкой войне 1768 года, а в битве при Бендерах в 1770 году заболел и был отправлен домой на больничный.

Позже он участвовал в Первой русско-турецкой войне 1768 года, а в битве при Бендерах в 1770 году заболел и был отправлен домой на больничный.

По пути домой Пугачев воспользовался своим инвалидным пропуском, чтобы навестить сестру в Таганроге, где, к своему ужасу, обнаружил, что его личные обиды такие же, как у казаков вообще. Пугачевщина — время Пугачева — как движение началось не с самого Пугачева. Вместо этого, как пловец на гребне волны, он позволил ей увлечь себя. Либо волна унесет его на дальний берег, либо разобьёт о скалы. В случае с Пугачевым получилось и то, и другое.

Вдохновляющий лидер

Несмотря на ограниченный полководческий опыт, Пугачев проявил себя вдохновенным лидером, издавая высокопарные манифесты в окруженных им городах и, сумев как можно лучше стереть свою «подпись», ловко скрываясь от своих подчиняет тот факт, что он был неграмотным. С помощью местных священников и мулл он распространял в массы свои «царские указы» на русском и татарском языках, обещая верующим больше земли, соли и зерна, а также значительно меньшие налоги. Тем, кто отказывался подчиняться, угрожали по-царски. «Если найдутся такие, которые забудут свои обязательства перед своим естественным правителем Петром III и не посмеют исполнить моего повеления, — говорилось в одном указе, — то увидят воочию мой праведный гнев и тогда будут сурово наказаны». Однажды, когда он захватил звездочета, Пугачев приказал его повесить, чтобы человек «был ближе к звездам» — пример его жестокого чувства юмора. Он также угрожал запереть печально известную распутную Екатерину в монастыре. Вдохновленные соответствующим образом религиозные лидеры готовили героические приемы всякий раз, когда Претендент входил в их деревни, приветствуя его прибытие звоном колоколов, иконами, солью и святой водой.

Тем, кто отказывался подчиняться, угрожали по-царски. «Если найдутся такие, которые забудут свои обязательства перед своим естественным правителем Петром III и не посмеют исполнить моего повеления, — говорилось в одном указе, — то увидят воочию мой праведный гнев и тогда будут сурово наказаны». Однажды, когда он захватил звездочета, Пугачев приказал его повесить, чтобы человек «был ближе к звездам» — пример его жестокого чувства юмора. Он также угрожал запереть печально известную распутную Екатерину в монастыре. Вдохновленные соответствующим образом религиозные лидеры готовили героические приемы всякий раз, когда Претендент входил в их деревни, приветствуя его прибытие звоном колоколов, иконами, солью и святой водой.

Казачьи войска на погранзаставах предали своих офицеров и связались с Пугачевым. Его подчиненные, осмелев, призывали его немедленно двинуться на Москву, но Пугачев колебался, как и Разин до него, предпочитая вместо этого вести генеральные сражения и осаждать разрозненные форты в степях, которые он так хорошо знал. Также как и Разин, Пугачев был настоящим человеком русской земли, а не иностранцем, как императрица, которую он стремился победить. Екатерина усугубила собственные беды, отказавшись серьезно отнестись к мятежу и назначив за голову Пугачева оскорбительно низкую награду в 500 рублей. Отсутствие транспорта и дисциплины — всегда слабые стороны российской армии — еще больше затруднили первоначальные усилия правительства по борьбе со вспышкой.

Также как и Разин, Пугачев был настоящим человеком русской земли, а не иностранцем, как императрица, которую он стремился победить. Екатерина усугубила собственные беды, отказавшись серьезно отнестись к мятежу и назначив за голову Пугачева оскорбительно низкую награду в 500 рублей. Отсутствие транспорта и дисциплины — всегда слабые стороны российской армии — еще больше затруднили первоначальные усилия правительства по борьбе со вспышкой.

Собрав армию с помощью искусного использования пропаганды и долго откладывавшихся обещаний реформ, Пугачев смог расширить свое правление от реки Волги до Урала. Не трус, он считал, что нужно вести своих людей с фронта, участвуя в боях за города и поля. За свою короткую жизнь он попадал в плен и несколько раз бежал. Со временем он привык к своей новой роли царя Петра III, спрашивая своих людей во время одной из атак: «Вы думаете, они делают пушки, чтобы стрелять в царей?» Его люди отреагировали на его имперский стиль руководства, окликнув один из осажденных постов: «Не стреляйте и выходите оттуда! Его Величество здесь.

Армия Пугачева

Вооруженные копьями, топорами, топорами, пистолетами и небольшим количеством винтовок и ружей, люди Пугачева сражались в пешем, конном и иногда на лыжах. Что касается осажденных гарнизонов, то они были вынуждены есть лошадей, собак и кошек, когда заканчивались их нормальные пайки. Снова и снова Пугачев побеждал более традиционных русских командиров и их царские войска в открытом бою или же использовал партизанскую тактику и растворялся в сельской местности.

Сильно встревоженная, когда Пугачев, наконец, обратил свое внимание на Москву, императрица Екатерина ответила, отправив в бой все более мощные силы, возглавляемые ее лучшими полевыми командирами, поскольку турецкая война наконец подошла к концу. Пугачев разгромил всех желающих до прибытия с турецкого фронта генерала Александра Суворова вместе с графом Петром Ивановичем Паниным, родственником министра иностранных дел России.

«Наполовину в реальности, наполовину в мире грез»

Сеть смыкалась на Самозванца, но каждый раз, когда петля, казалось, затягивалась безвозвратно, Пугачев каким-то образом снова ускользал на волосок. В Царицынском сражении в августе 1774 года проправительственные школьники сражались с казаками, вооруженными только кулаками, а «море огня разлилось по всему городу», по словам писателя Александра Пушкина. Пугачев дважды потерпел поражение в своих попытках взять Царицын, но ему удалось удержать Пугачевщину на плаву, только чтобы снова уступить город подполковнику Ивану Михельсону.

В Царицынском сражении в августе 1774 года проправительственные школьники сражались с казаками, вооруженными только кулаками, а «море огня разлилось по всему городу», по словам писателя Александра Пушкина. Пугачев дважды потерпел поражение в своих попытках взять Царицын, но ему удалось удержать Пугачевщину на плаву, только чтобы снова уступить город подполковнику Ивану Михельсону.

Несмотря на поражения, Пугачев продолжал получать удовольствие при дворе царя Петра III, окружив себя личной охраной из 25 хорошо вооруженных яицких казаков. В великолепном красном плаще, отороченном золотым галуном, Претендент восседал на своем имперском судейском кресле со скипетром в одной руке и серебряным топором в другой, а просители преклоняли колени и целовали его руку. Затем он ходил среди своих войск, бросая им монеты и практикуя свое ораторское искусство на новобранцах. «О дети, — восклицал он. «Бог поставил меня царствовать над вами». Свое девятилетнее отсутствие он объяснил тем, что жил в изгнании в Иерусалиме, Константинополе и Египте, молился и размышлял, прежде чем вернуться, чтобы привести их к победе.

В каком-то смысле Пугачев стал и царем Петром, и им самим. Как заметил один обозреватель: «Пугачев жил наполовину наяву, наполовину в мире грез. То пускал высокопарные фразы, то грубые провинциальные эпитеты. Он общался с женами татарских вождей в Каргале и угощал своих дружков обильными блюдами, приготовленными двумя русскими девушками в его доме, где он и его казаки вели себя как братья, вместе пили и пели песни. Он вдруг выпадал из своей величавой позы и начинал подмигивать».

Пугачев начал неаккуратно изображать себя, и после того, как все больше и больше донских казаков присоединялись к его отряду, некоторые узнали в Претенденте одного из них. Когда он позволил себе опрометчивый брак с местной казачкой, церемония была широко дискредитирована, потому что местные крестьяне думали, что у него уже есть жена в Санкт-Петербурге: императрица Екатерина. Его семейные проблемы усугубились, когда его первая жена однажды появилась в лагере с детьми на буксире и осудила Пугачева как «собаку и вероломного злодея» за то, что он бросил свою семью.

Наследие гибели Пугачева

была сильно завышена цена в 28000 рублей за голову Самозванца, и после окончательного разгрома войсками Михельсона пугачевские обер-лейтенанты решили, что пора сдавать «царя» и спасать собственные шеи. Пугачев был схвачен при попытке бегства в Уральские горы и предстал перед графом Паниным, который ударил его по лицу и воскликнул: «Как смеет такой вор, как ты, называть себя царем!» Пожалуй, самым жестоким ударом для Самозванца стало то, что Панин даже не догадывался, что Пугачев когда-то служил под его собственным командованием.

Со своей стороны, Пугачев раскаивался, утверждая, что он был всего лишь пешкой своих неверных лейтенантов, подстрекавших восстание: «Богу угодно было наказать Россию за мою греховность», — сказал он своим похитителям. «Я виновен перед Богом и Ее Императорским Величеством». Отправленный в Москву в железной клетке на телеге, Пугачев прибыл в столицу 4 ноября 1774 года. Несмотря на падение благодати и власти, он все же был знаменитостью. Шестьдесят лет спустя Пушкин вспоминал, как родители говорили своим детям в то время: «Вспомните, что вы видели Пугачева».

Отправленный в Москву в железной клетке на телеге, Пугачев прибыл в столицу 4 ноября 1774 года. Несмотря на падение благодати и власти, он все же был знаменитостью. Шестьдесят лет спустя Пушкин вспоминал, как родители говорили своим детям в то время: «Вспомните, что вы видели Пугачева».

Утром 30 декабря 1774 года начался суд над ним в присутствии 29 судей в Тронном зале Кремля, который в коммунистические времена станет Большим народным залом (умерший диктатор Иосиф Сталин лежал там в марте 1953 года) . Смертный приговор Пугачеву был предрешен. Она была должным образом приведена в исполнение 10 января 1775 года. По общему мнению, Пугачев мужественно шел на казнь, низко кланяясь во все стороны. Его обезглавили, вытащили и четвертовали — суровое предупреждение всем противникам императрицы.

После Пугачевщины Екатерина послала князя Потемкина переформировать казаков в 10 официально организованных полков. Название Яик было упразднено навсегда, заменено словом Урал. Родное село Пугачева было переименовано в князя Потемкина, и императрица постановила, что имя Пугачева никогда больше не произносится и не пишется — указ все еще действовал при ее внуке, царе Николае I, когда Пушкин начал писать свой роман 1836 года о восстании. Капитанская дочка.

Капитанская дочка.

Восстание Пугачева на долгие годы охладило русскую жизнь. Призрак широкомасштабного крестьянского восстания заставил Екатерину отказаться от дальнейших реформ, включая освобождение крепостных. Это было ироническим последствием восстания, которое надеялось совершить именно этот подвиг. Тем не менее Пугачев вошел в историю как своего рода полуфиктивный герой. Как сказал заезжему чиновнику старый бердинец: «Может быть, для кого-то Пугачев, ваше благородие, а для меня — Отец наш, царь Петр Федоров». Спустя поколение русские нигилисты назовут себя «университетскими пугачевыми» в сардоническую дань безграмотному лидеру.

В 1959 году итальянский режиссер Альберто Латтуада выпустил главный фильм о восстании Пугачева, La Tempesta, , в котором шведская актриса Вивика Линдфорс сыграла императрицу Екатерину, а американский актер Ван Хефлин сыграл Емельяна Пугачева. Он провалился в прокате, что противоположно тому, что случилось с Пугачевым двумя веками ранее.

Назад к номеру появляется в

ДОСАЛЫ ЛЕД КАЗАХЦЫ В ПУГАЧЕВСКОМ ВОССТЯНИИ

ДОСАЛЫ ЛЕД КАЗАХЦЫ В ПУГАЧЕВСКОМ ВОССТЯНИИ

14 МАРТА 2018

В конце XVI-начале XVII века крестьяне и казаки, бежавшие от репрессивного крепостного права России, поселились на берегах реки Яик (Урал).

Так в 1584 году на берегу реки Яик был заложен фундамент крепости. В 1613 году этой территории был присвоен статус города. Так образовался город Яик (ныне Орал).

Тем временем императорская корона заинтересовалась территорией берегов реки Яик. Русское помещичье сословие начало заселять плодородные земли по берегам рек и строить крепости. У проживающего там местного казахского населения отняли лучшие земли, в результате чего уменьшилась общая площадь пастбищных угодий.

В 1771 году началось восстание яицких казаков против феодальных гнетов. В результате казаки были обозначены как разделенные на две группы — «послушные» и «непослушные».

Это были мрачные времена для города Яика, так как широкое распространение получили наказания и принудительная высылка людей в трудовые лагеря. Тех, кого считали «непослушными», особенно среди бедняков, налагали огромные штрафы. Эти условия репрессий и нищеты приводят к более крупному восстанию — Крестьянской войне 1773-1775 годов, которую возглавил Емельян Пугачев.

Тех, кого считали «непослушными», особенно среди бедняков, налагали огромные штрафы. Эти условия репрессий и нищеты приводят к более крупному восстанию — Крестьянской войне 1773-1775 годов, которую возглавил Емельян Пугачев.

Русские, башкиры, удмурты, татары, чуваши, мордва и казахи, жившие по берегам Волги и Урала (Эдиль-Жайык), участвовали в пугачевском восстании против феодально-крепостнических репрессий в России. Участники восстания считали Пугачева своим царем.

Удмуртов, как одну из этнических групп, принявших участие в этом многонациональном восстании, возглавил Козьма Иванов. Калмыков — Ф. И. Дербетевым, татар и башкир — полковником Салаватом Юлаевым, казахов — султаном Досалы. И вот появился один лидер, объединивший всех во имя общего дела. Это была величайшая мечта, которая позже оказалась страшным разочарованием для людей.

Участие казахов в восстании Емельяна Пугачева

К крестьянскому восстанию Пугачева присоединились казахи Среднего жуза, недовольные колониальной политикой царской короны. Манифест Пугачева быстро распространился среди казахов Среднего жуза и привлек их к восстанию. Казахи были очень недовольны тем, что плодородные земли правобережья Яика и Иртыша были отданы русским и казакам. Кроме того, гнев и возмущение народа вызывал наложенный на казахов запрет приближаться к территориям, занятым крепостями. Пугачев пообещал репрессированным массам «всех обеспечить землей».

Манифест Пугачева быстро распространился среди казахов Среднего жуза и привлек их к восстанию. Казахи были очень недовольны тем, что плодородные земли правобережья Яика и Иртыша были отданы русским и казакам. Кроме того, гнев и возмущение народа вызывал наложенный на казахов запрет приближаться к территориям, занятым крепостями. Пугачев пообещал репрессированным массам «всех обеспечить землей».

Участие казахов в пугачевском бунте не случайно. 20 сентября 1773 года Емельян Пугачев обратился к казахскому народу с просьбой предоставить ему 200 воинов. В октябре того же года султан Досалы направил к Пугачеву батальон, состоявший из воинов родов Тама и Табын, под предводительством своего сына Сейдалы. Через некоторое время к этому батальону присоединился второй сын султана, а затем и сам султан. Так русский писатель В.Г. Короленок, работавший в архивах города Урала в 1900, описал события:

«Третий сын султана Досалы является одним из тех, кто принимал непосредственное участие в восстании Пугачева и способствовал взятию Яикской крепости». Писатель также отмечал большой вклад воинов-казахов в набеги на крепости и заставы на границе Оренбурга. Академик В. П. Пяткин писал:

Писатель также отмечал большой вклад воинов-казахов в набеги на крепости и заставы на границе Оренбурга. Академик В. П. Пяткин писал:

воинов-казахов поддерживали связь с войсками Пугачева и совершали регулярные рейды на приграничных фронтах.

По сообщению башкирского полковника Б.Канакева, принимавшего участие в восстании Пугачева в 1774 г., в восстании участвовало 10 тысяч воинов-казахов. И даже после казни Пугачева в 1774 году казахское войско Среднего жуза продолжало наступление на царскую власть. В 1775 году их настойчивость вылилась в формирование национально-освободительного движения под руководством Сырыма Датова. Своим участием в пугачевском восстании казахи Среднего жуза боролись за свое национальное освобождение.

В 1773-1775 годах город Яик был силовой базой народного движения, которым руководил Пугачев. После подавления восстания по указу Екатерины II город был переименован в Уральск. Торговля играла важную роль в экономической жизни города. В 1846 году Уральск стал одним из крупнейших городов и крупным торговым центром. До начала 20 века Уральск входил в состав Оренбургской губернии, центр Уральского казачества, а также административный центр Уральской области.

В 1846 году Уральск стал одним из крупнейших городов и крупным торговым центром. До начала 20 века Уральск входил в состав Оренбургской губернии, центр Уральского казачества, а также административный центр Уральской области.

Мемориальный дом-музей Пугачева как безмолвный свидетель крестьянского восстания

Мемориальный дом-музей Пугачева как безмолвный свидетель всех исторических событий, происходивших в городе Яик (ныне Урал) . Дом Петра Кузнецова, одного из активных участников крестьянского восстания 1773-1775 годов под руководством Пугачева. Именно здесь состоялась свадьба Пугачева, провозгласившего себя к тому времени Петром III, и дочери Петра Кузнецова Устиньи. Таким образом, этот дом стал «ставкой казацкой императрицы». После подавления пугачевского бунта императрица Екатерина II на остаток дней заперла Устиню в Кексгольмской крепости. Пугачев был в этом доме в 1774 году, во время осады Яикской крепости.

Сам дом построен в 1751 году по «Шилихинской гильдии» Кузнецовым, казаком среднего достатка. Каркас дома состоит из штабелированных оцилиндрованных бревен и крыши. Он имеет 2 комнаты, столовую и подвал. В этом доме в разное время бывали великие русские путешественники, исследователи, писатели и поэты: П. И. Рычков, П. С. Паллас, А. С. Пушкин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Л. Н. Толстой, Т. Г. Шевченко, М. И. Михайлов, В. И. Даль, В. Г. Короленко.

Каркас дома состоит из штабелированных оцилиндрованных бревен и крыши. Он имеет 2 комнаты, столовую и подвал. В этом доме в разное время бывали великие русские путешественники, исследователи, писатели и поэты: П. И. Рычков, П. С. Паллас, А. С. Пушкин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, Л. Н. Толстой, Т. Г. Шевченко, М. И. Михайлов, В. И. Даль, В. Г. Короленко.

20 сентября 1833 года, путешествуя из Оренбурга в Уральск, Александр Сергеевич Пушкин остановился в доме назначенного атамана В. О. Покатилова. Впоследствии, вспоминая о событиях своих путешествий по Пугачевскому следу, он писал:

«Я побывал в местах, где происходили некоторые из важнейших событий описываемой мной эпохи, сверяя мертвые записи воспоминаниями еще живых свидетелей. но старые, и еще раз проверить свою угасающую память, подвергнув ее исторической критике».

В итоге Пушкин написал два произведения — историческую «Историю Пугачева» и художественную «Капитанскую дочку».

Дом-музей Пугачева, как памятник архитектуры 18 века, расположен в г.