После Олега Вещего » Перуница

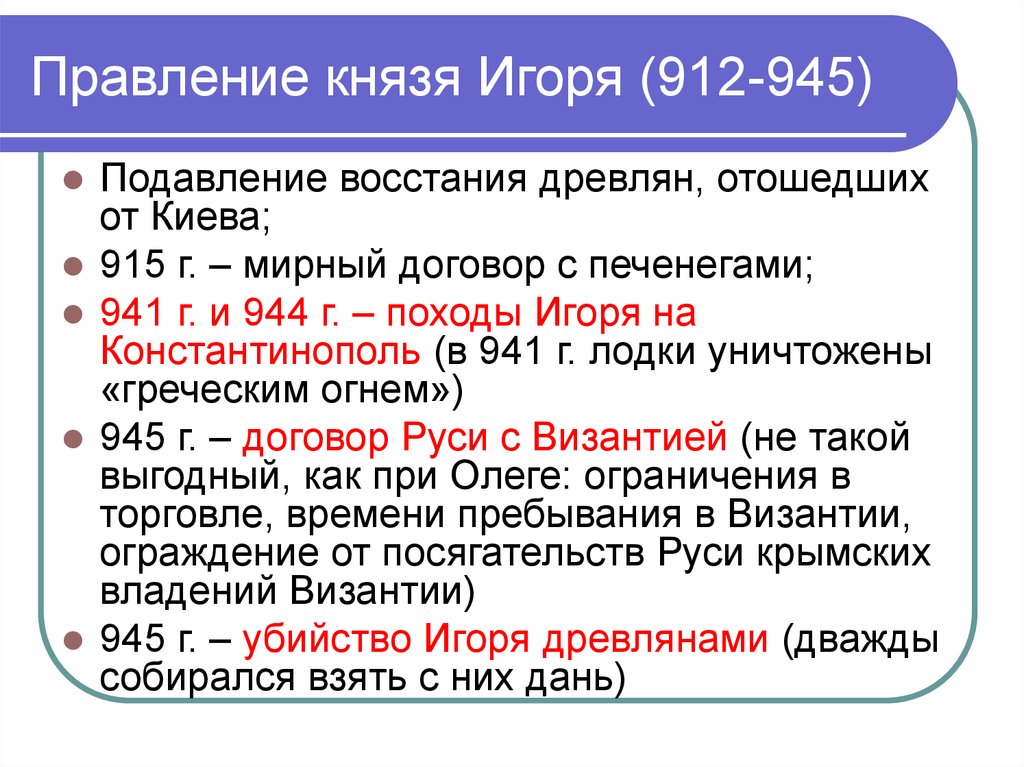

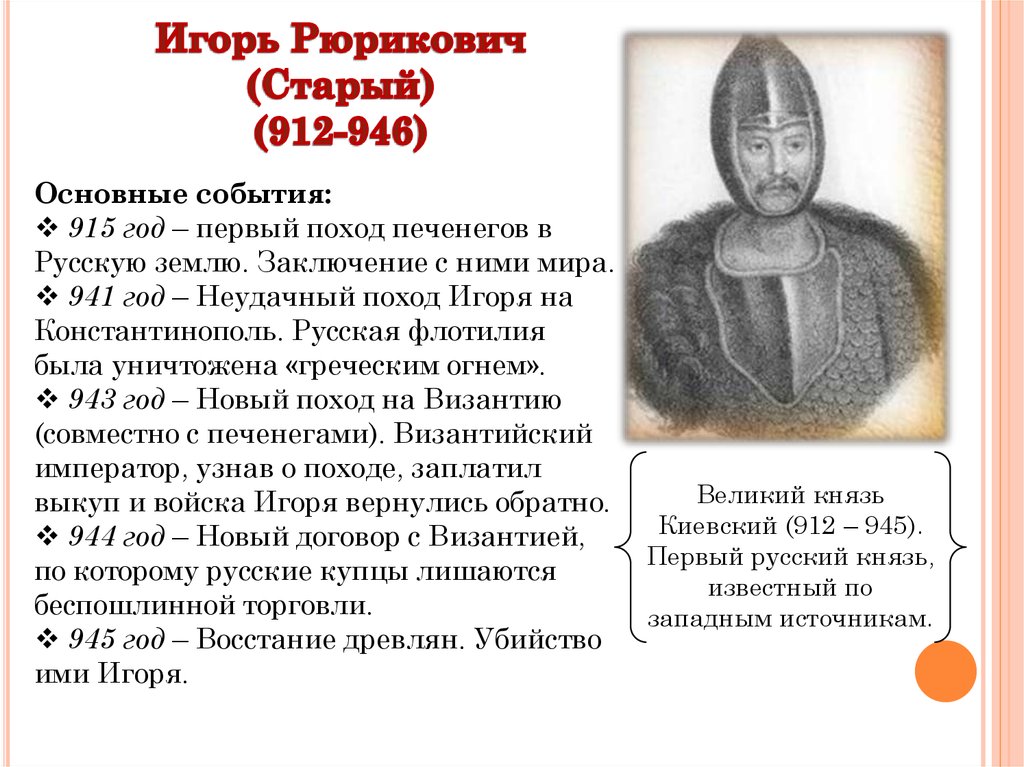

Согласно «Повести временных лет» князь Олег погибает осенью 912 года. И уже под 913 годом «Повесть…» сообщает о первых самостоятельных поступках князя Игоря, сына Рюрика. Но давайте зададимся вопросом: что такое «Игорь» — имя, прозвище, титул, племенная принадлежность? Ответ на этот вопрос все может кардинально изменить. В договоре Игоря с греками (945 год) четвертым в списке шел его племянник, тоже Игорь. Если Игорь не имя как таковое, а определение племенной принадлежности к уграм (иГОРь=уГОР?) или титул, то Игори 913 и 941 годов — разные люди. Единственное, что можно утверждать: Игорь 941 года являлся отцом Святослава.

Шахматов считал, что Игорь вышел на историческую сцену лишь в 40-х годах, а до этого все события были связаны с Олегом. Авторы летописи «удревнили» события истории на 30 лет. Судите сами.

«914 год. Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олговы».

«945 год.

Разрыв в этих событиях сроком в 30 с лишним лет явно нереален. Следует принять, что первый поход на древлян был совершен не в 914, а в 944 году. Это в какой-то мере подтверждает и «Архангелогородский летописец», который утверждал, что войско вернулось из похода на греков (начало похода — 941 год) лишь на третье лето. Не потому ли и древляне перестали платить дань, посчитав, что из похода уже никто не вернется? А согласно альтернативной вышеприведенной версии в этом походе Олег погиб (вспомните: Олег возглавлял морские силы русов, полностью уничтоженные греками, а Игорь — конные). Таким образом, замечания Шахматова следует признать серьезными. И в 944 году Игорь идет на отложившихся древлян, возложив на них дань большую, чем они платили Олегу. А в следующем году древляне попросту Игоря убивают по причине, известной из летописей: Игорь затребовал слишком много.

Давайте рассмотрим договор Игоря с греками.

В этом списке мы видим двух племянников Игоря, в летописях они названы не племянниками, а нетиями. Карамзин считает, что нетий это сын сестры, и в качестве доказательства своего предположения приводит фразу из Никоновской летописи: «Служа царю мусульману с нетии своими, рекши с сестринычи», то есть «с племянниками своими, детьми сестры». Но в таком случае, если следовать логике Карамзина, то во фразе, к примеру: «У меня есть племянник, сын сестры», следует, что племянники — это всегда сыновья сестры, но отнюдь не брата.

Но вернемся к договору с греками. Кем мог быть этот Игорь, племянник князя Игоря, стоящий по табелю о рангах сразу после Ольги? Скорее всего, сыном погибшего князя Олега, бывшего соправителя князя Игоря. Точнее: сыном Олега, который был либо главным воеводой у Игоря, либо старшим в связке этих двух правителей. Это в определенной мере подтверждает и «Кембриджский документ» — хазарское письмо, согласно которому правителем Руси в 20—30-х годах был не Игорь, а человек, чье имя близко имени Олег — Х-л-г. Выше я уже высказывал предположение, что Олег мог быть женат на сестре Игоря, либо они кровно породнились, став братьями по крови.

После смерти Хельги=Олега единоличную власть сосредоточил князь Игорь, а сын Хельги Игорь (племянник князя Игоря) остался не у власти, но получил самое высокое место в табели о рангах среди русов.

Пятым в списке, сразу после Игоря — племянника, стоит некий Володислав. На мой взгляд, это внук князя Игоря, будущий креститель Руси князь Владимир. Дело в том, что существуют две версии происхождения второй половины этого имени. Более распространенный вариант — от слова «мир». Другой вариант — от реликтовой основы — «мер». Мер=слава. В летописях Владимир назывался именно так: Володимерь или Володимер.

Седьмым номером в договоре упоминается Сфандра, жена Улеба, точнее вдова, так как сам Улеб не упоминается. Татищев в своей «Истории Российской» пишет о некой Ефанде, жене Улеба.

Итак, по АВ у Улеба, старшего сына Игоря, где-то в 941—942 годах рождается первенец, которого называют Володиславом. Его отец новгородский (т. е. ярославский) князь Улеб вскоре гибнет во время похода в Закавказье. С юных лет Володислав княжит в Новгороде=Ярославле, регионе с преобладанием МЕРЯНСКОГО населения. Скажите, какое имя президента вы предпочтете, к примеру: Кара-буль-буджо-оглы или Караслав? Возможно, здесь Володислав перешло в идентичное по смыслу — ВолодиМЕРЬ, близкое и славянам, и мерянскому населению края.

Кстати, на вполне уместный вопрос о том, что 3—4-летний ребенок в договоре с греками уже имеет своего посла, отвечу, что в этом же договоре вторым номером идет посол от такого же ребенка Святослава. А Святославу согласно ТВ в том году тоже было всего несколько лет от роду.

Вернемся к списку в договоре с греками. Первый номер — главный русский князь Игорь. Вторым идет его сын-ребенок. То есть первым.

По аналогии с номерами 2 и 3 списка договора с греками: Святослав+Ольга (сын и мать), после 4 и 5 номеров второстепенных наследников в списке должны быть соответствующие этим наследникам родственные женщины. Действительно, далее идут именно женщины: Предслава и Сфандра. Предслава — скорее всего, жена Игоря-племянника, а Сфандра — вдова Улеба и мать Володислава, который, как и Святослав, был совсем ребенком и жены ни он, ни Святослав иметь еще не могли в отличие от давно уже взрослого Игоря-племянника. Поэтому-то в договоре они и представлены своими матерями.

Как видите, здесь реконструкция, создаваемая в рамках альтернативной версии истории, получается довольно простой и правдоподобной. Традиционная версия не дает разъяснений того, кто есть кто, перечисляя только имена.

Традиционная версия не дает разъяснений того, кто есть кто, перечисляя только имена.

Восьмым номером идет некий Турды. В «Повести временных лет» читаем: «Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Турове, по нему и прозвались туровцы». Здесь вполне можно отожествить двух летописных героев — Турды и Туры как одного человека, им мог быть один из знатных воевод русов.

Девятый по списку — Арфаст или Фаст. Здесь у меня нет никаких предположений. Но зато десятый в списке — Сфирьк! Соловьев, рассматривая имена этого договора, слегка удивлен отсутствием имени знаменитого Свенельда и делает вывод, что Свенельд не родственник Игорю.

Но, на мой взгляд, упомянутый Сфирьк и Свенельд — это одно и то же лицо. Помочь нам в этом утверждении могут византийские авторы Лев Диакон и Иоанн Скилица, которые, описывая войну Святослава с греками, упоминают о некоем русском вожде по имени Сфенкел или Сфангел, и которого наши историки отожествляют именно со Свенельдом.

Конечно, вы можете задаться вопросом, не слишком ли старым для похода на греков оказался Свенельд. Ведь ему должно быть к тому времени около 70 лет. Но почему Плано Карпини в 65 лет смог добраться до Монголии, причем в тяжелейших условиях — в голод и холод, а Свенельд уже не мог? А до Болгарии путь не так далек, как до Монголии (это по ТВ, а по АВ — до Средней Азии).

О Свенельде следует поговорить особо.

Впервые (в хронологическом порядке) Свенельд упоминается в Никоновской летописи: «…и бе у него [у Игоря] воевода именем Свентеад, и премучи угличи, и возложи на ня дань Игорь, и да де Свентеаду: и не дадеся ему един град именем Пересечен, и седе около его три лета, и едва взят его… И дасть [Игорь] дань Деревскую Свентеаду, и реша дружина Игорева: се дал еси единому мужеви много».

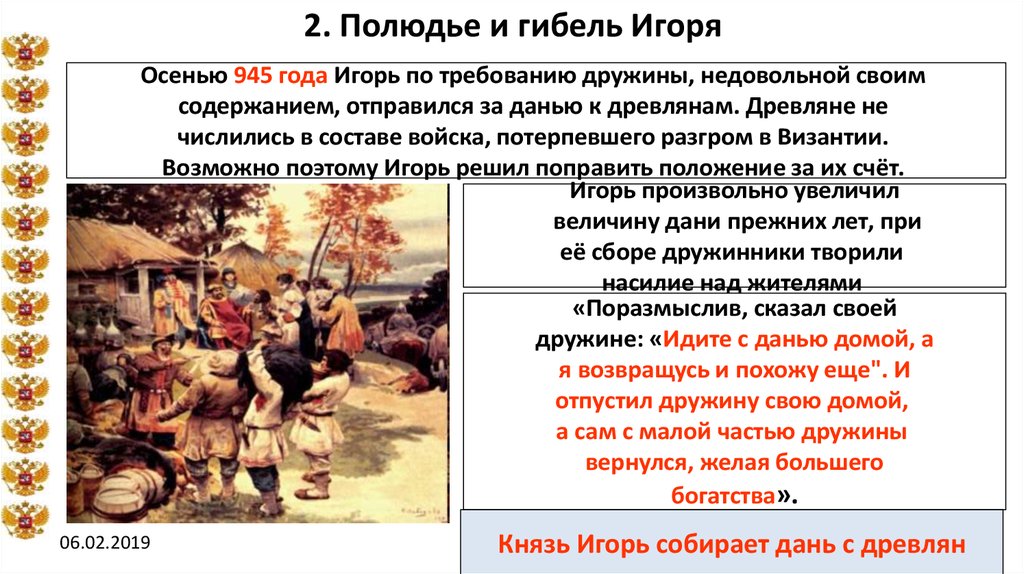

Но вот Игорь в 944 году вновь (первый неудачный поход был в 941 году) уходит в поход на Византию, берет с греков богатый откуп и возвращается в Киев. Но дружинникам Игоря, как, впрочем, и ему самому, мало греческой дани: «…отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам. И послушал их Игорь — пошел к древлянам за данью и ПРИБАВИЛ К ПРЕЖНЕЙ дани новую, и творили насилие над ними мужи его».

Итак, Игорь сознательно вторгается на чужую территорию и к дани, которую уже собирает Свенельд, требует новую плату, уже для себя.

Представьте ситуацию наших дней: платят коммерсанты рэкетирам, но тут появляются новые и требуют еще и им. Чем все должно кончиться? Нарушивший чужие границы должен быть уничтожен. По летописи Игоря убивают древляне. Но почему, перед этим отпустив большую часть своей дружины, Игорь остался в земле древлян? «И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства».

По летописи Игоря убивают древляне. Но почему, перед этим отпустив большую часть своей дружины, Игорь остался в земле древлян? «И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства».

Глупо оставаться без верной охраны на чужой земле. Но Игорь чувствовал себя в безопасности благодаря соседству друга, а точнее, своего тестя Свенельда. Но тот под каким-то предлогом с дружиной удаляется и …дает об этом знать древлянам. Древляне же, привязав Игоря к двум деревьям, разорвали князя пополам.

Предвижу резонный вопрос: почему, когда Святослав подрос, он не отомстил Свенельду за гибель отца? По тем временам и обычаям он был обязан это сделать: существовала кровная месть. Но кроме одного случая: когда все происходило в одной семье. А Свенельд был родным дедом Святославу.

Кто возглавил русский княжеский род после гибели князя Игоря? Претендентов должно быть трое: малолетние погодки Святослав (младший сын Игоря) и Владимир (внук Игоря от старшего сына) и уже взрослый Игорь (сын Олега). Мы не знаем, что происходило в те годы, нам известны только итоги борьбы за власть. Шансы Владимира с самого начала были малы, как и он сам, — четырехлетний княжич. Тем более что отец Владимира Улеб не был правящим князем. По хазарским законам такой человек не имел прав на престол. Русы же многое переняли от хазар, даже титул — каган. Игорь Олегович по каким-то причинам проиграл Святославу, точнее, его матери Ольге. Впрочем, за Ольгой стояла могучая фигура ее отца — Свенельда.

Мы не знаем, что происходило в те годы, нам известны только итоги борьбы за власть. Шансы Владимира с самого начала были малы, как и он сам, — четырехлетний княжич. Тем более что отец Владимира Улеб не был правящим князем. По хазарским законам такой человек не имел прав на престол. Русы же многое переняли от хазар, даже титул — каган. Игорь Олегович по каким-то причинам проиграл Святославу, точнее, его матери Ольге. Впрочем, за Ольгой стояла могучая фигура ее отца — Свенельда.

Судите сами, в списке послов Игоря с 1 по 7 номер идут Игорь и его ближайшая кровная родня. Одиннадцатым номером — вновь близкая родня — некий племянник Акун. А восьмым и десятым — Турды (Туры) и Свенельд (к кровной родне Игоря он, думаю, не относился). Именно от выбора этих двух людей зависело, кто возглавит Русь. Возможно, от троих — еще и от Арфаста, шедшего в списке девятым. Все трое — влиятельные воеводы (раз упомянуты в списке договора с греками), имели сильные дружины.

Свенельд — отец Ольги и дед Святослава. Турды — известный по «Повести…» туровский князь. Город Туров лежит на земле древлян, где был убит Игорь. В этой же земле «кормился» и Свенельд. А затем, уже при Ярополке, древлянским князем стал сын Святослава (по летописям) Олег. Какая богатая земля, если она кормила стольких князей и воевод! Логично предположить, что такая ценная земля досталась Турды после убийства Игоря в обмен на поддержку им Ольги и Святослава (а город Туров, им основанный, получил название от его имени). Игорь, племянник князя Игоря, проиграл борьбу за власть или уклонился от нее. Ольга вместе со Свенельдом быстро прибрали к своим рукам и Ярославль=Новгород, посадив туда князем юного Святослава. Поэтому неудивительно, что Константин Багрянородный называл Новгород столицей князя Святослава.

Турды — известный по «Повести…» туровский князь. Город Туров лежит на земле древлян, где был убит Игорь. В этой же земле «кормился» и Свенельд. А затем, уже при Ярополке, древлянским князем стал сын Святослава (по летописям) Олег. Какая богатая земля, если она кормила стольких князей и воевод! Логично предположить, что такая ценная земля досталась Турды после убийства Игоря в обмен на поддержку им Ольги и Святослава (а город Туров, им основанный, получил название от его имени). Игорь, племянник князя Игоря, проиграл борьбу за власть или уклонился от нее. Ольга вместе со Свенельдом быстро прибрали к своим рукам и Ярославль=Новгород, посадив туда князем юного Святослава. Поэтому неудивительно, что Константин Багрянородный называл Новгород столицей князя Святослава.

Из летописей известно, что, повзрослев, в свой знаменитый поход на хазар в 965 году Святослав пошел вниз по Волге. Откуда он вышел? Надо полагать, что из Ярославля=Новгорода.

Традиционные историки, принимая за основу, что столичным городом Святослава был Киев, придумали следующее объяснение тому, что Святослав пошел на хазар с верховий Волги. Оказывается, идти напрямую от Киева к Нижней Волге Святослав ИСПУГАЛСЯ, так как на этом пути лежали земли северян, а южнее была расположена хазарская крепость Саркел, ее Святослав, вероятно, тоже очень испугался. Поэтому-то Святослав идет длинным окольным путем: вверх по Днепру, далее волоком до Оки(!) и вниз по Волге. Хазар атаковать не побоялся, зато сильно испугался их данников — северян?

Оказывается, идти напрямую от Киева к Нижней Волге Святослав ИСПУГАЛСЯ, так как на этом пути лежали земли северян, а южнее была расположена хазарская крепость Саркел, ее Святослав, вероятно, тоже очень испугался. Поэтому-то Святослав идет длинным окольным путем: вверх по Днепру, далее волоком до Оки(!) и вниз по Волге. Хазар атаковать не побоялся, зато сильно испугался их данников — северян?

Через два года начинается болгарская кампания Святослава. О ней сохранилось сравнительно много свидетельств, но, несмотря на это, вопросов к этой истории только прибавилось. Вначале поговорим об Игоре, племяннике князя Игоря Старого.

Известна ли его судьба? Традиционная история на этот счет молчит. А напрасно. Вот что можно прочесть у византийского автора, Иоанна Скилицы, о событиях балканского похода Святослава: «Наступил июль месяц, и в двадцатый его день росы в большом числе вышли из города, нападая на ромеев, и стали сражаться. Ободрял их и побуждал к битве некий знаменитый среди скифов муж, по имени ИКМОР, который ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СФАНГЕЛА пользовался у них наивеличайшим почетом». По Льву Диакону Икмор считался первым после Святослава из предводителей русского войска. Итак, Икмор второй человек в войске по главенству после Святослава.

По Льву Диакону Икмор считался первым после Святослава из предводителей русского войска. Итак, Икмор второй человек в войске по главенству после Святослава.

Имя Икмор в летописях не встречается, а у наших историков тоже почему-то не в почете: можно прочесть не одну толстую научную книгу о времени Святослава, но этого имени и не встретить, хотя Сфенкел там встречается частенько. Может, поэтому и не обращают историки внимания на схожесть имен Икмор в греческом варианте и ИГОРЬ в русском. Это, конечно, не князь Игорь Старый, кстати, по-гречески названный Ингором, что весьма близко к Икмору. Но у него же был племянник Игорь (номер 4 в табели о рангах договора с греками). Резонно предположить: не есть ли этот Икмор тот самый племянник Игорь, упоминаемый в договоре с греками? Вполне вероятно.

В этой войне принимал участие и Свенельд, в 971 году возглавивший войско, расположенное в болгарской столице Переяславце. Греки, внезапно окружив город, берут его штурмом. Здесь, по сообщениям греков, гибнет Сфенкел, которого историки отожествляют со Свенельдом, а болгарский царь Борис попадает в плен к грекам. Но по русским летописям Свенельд остается жив. Кто же погиб?

Но по русским летописям Свенельд остается жив. Кто же погиб?

А вот еще одна загадка этого болгарского похода. Украинский историк XIX века Багалей весьма подробно изучал и сравнивал византийские и русские источники об этой военной кампании Святослава. По его мнению, они писали об одном и том же сражении под Доростолом, где согласно русской летописи во главе русов стоял Святослав, а у Льва Диакона — некий вождь, УБИТЫЙ в этом сражении. Но Святослав согласно «Повести временных лет» погиб позднее от рук печенегов на обратном пути в Киев.

Давайте подробно рассмотрим этот эпизод войны. Итак, происходит несколько важных битв, сам Святослав, по словам Льва Диакона, «ИЗРАНЕННЫЙ стрелами, ПОТЕРЯВШИЙ МНОГО КРОВИ, едва не попал в плен». Русские идут на заключение мирного договора с греками: «Показался и Сфендослав (т. е. Святослав. — А. Максимов), приплывший по реке на скифской ладье; он СИДЕЛ НА ВЕСЛАХ И ГРЕБ вместе с его приближенными, НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЯСЬ ОТ НИХ… Одеяние его БЫЛО БЕЛЫМ и отличалось от одежды его приближенных только ЧИСТОТОЙ. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал».

Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал».

Израненный стрелами и потерявший много крови Святослав чудесным образом исцелился? Как иначе можно объяснить эти противоречивые описания, данные Львом Диаконом? Если Святослав был сильно изранен и потерял много крови, то как он мог грести наравне со всеми? Почему одежда его была белой и чистой? А где следы выступившей крови на повязках, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть при таких ранениях и которые не мог не заметить Диакон?

Следовательно: или Святослав не был ранен, или в ладье был вовсе НЕ СВЯТОСЛАВ, А КТО-ТО ДРУГОЙ. Диакон раньше Святослава не видел и мог посчитать за него иного человека.

Так кто же был в лодке: Святослав или некий его двойник? Свенельда сразу следует исключить: слишком стар. Мне думается, что после тяжелого ранения Святослава, а вероятней всего СМЕРТИ СВЯТОСЛАВА, всю полноту власти взял на себя Свенельд, который и заключил именем Святослава мирный договор, прислав на переговоры его двойника. Поэтому-то Свенельда и упоминает «Повесть временных лет», говоря о заключении мирного договора: «Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде…»

Поэтому-то Свенельда и упоминает «Повесть временных лет», говоря о заключении мирного договора: «Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде…»

Представьте себе, что было бы, если бы Святослав погиб и об этом стало известно византийцам? Положение русских войск было тяжелейшим: только что они потерпели поражение, многие погибли или были изранены, их покинули союзники. Наконец, они были окружены превосходящими греческими войсками и находились на чужой земле.

В такой ситуации после известия о гибели Святослава дух войск был бы полностью подорван, а византийцы ни за что бы не пошли на мирные переговоры, наоборот, сделали бы все, чтобы добить русские войска. Вот что пишет Соловьев: «Святослав не принял вызова Цимисхия на поединок, конечно, не из трусости, но из того, чтоб не отделиться от дружины, не покинуть ее на жертву врагам в случае своей смерти». То есть, по Соловьеву, в случае гибели Святослава дружину ждало уничтожение. Таким образом, сокрытие факта гибели вождя и замена его двойником — единственно правильный ход верхушки русов, в данном случае Свенельда. О том, что на Руси существовала практика двойников, говорит, к примеру, ситуация с Куликовской битвой: князь Дмитрий Донской подменил себя двойником, поменявшись с ним одеждой и доспехами.

О том, что на Руси существовала практика двойников, говорит, к примеру, ситуация с Куликовской битвой: князь Дмитрий Донской подменил себя двойником, поменявшись с ним одеждой и доспехами.

Обратите внимание на сообщение Иоанна Скилицы: именно Святослав настоял на личной встрече с императором. Но нужна ли она была? При описании встречи Святослава с византийским императором отмечено, что они перекинулись несколькими словами — и все. Сам мирный договор был оформлен посредством послов. Для чего же нужна была русам эта встреча? С одной целью: показать грекам ЖИВОГО И ЗДОРОВОГО СВЯТОСЛАВА.

Впрочем, гибель Святослава в битве на Болгарской земле в 971 году всего лишь моя гипотеза, а документы говорят лишь о его ранении. Давайте посмотрим, что же было дальше. Но прежде отметим, что, по мнению многих наших историков, рассказ о событиях войны русов с греками списан с болгарской хроники и лишь история зимовки Святослава на Белобережье и его гибели от печенегов принадлежит русскому летописцу.

Остатки войск русов пошли на родину. Дальше в нашей традиционной истории снова появляются странности. Святослав хочет возвращаться на ладьях по Днепру, но Свенельд сообщает ему о засаде печенегов. Святослав проявляет нерешительность и возвращается к устью Днепра. Здесь его ждет голодная зима, а весной при попытке прорваться по Днепру он погибает, а из его черепа печенежский князь Куря делает себе на память чашу. А что же Свенельд? «Свенельд пришел в Киев к Ярополку». Как это ему удалось, летопись не поясняет.

Итак, история с печенегом по имени Куря принадлежит перу русского летописца в отличие от событий, описывающих балканский поход Святослава. И вот здесь имеется маленькая, практически незаметная деталь, которая сильно портит правдивость всей летописной истории гибели Святослава. Дело в том, что в 1096 году в летописях упомянут набег на Русь ПОЛОВЕЦКОГО хана по имени Куря. А раз так, то есть большая вероятность того, что история с гибелью Святослава просто выдумана более поздним летописцем, который взял первое пришедшее ему на ум степное имя. В самом деле, трудно предположить наличие одинаковых имен у вождей печенегов и половцев.

В самом деле, трудно предположить наличие одинаковых имен у вождей печенегов и половцев.

Впрочем, и здесь не обошлось без плагиата из болгарской истории. В 811 году византийское войско выступило против болгар. Вначале ему сопутствовала удача, византийцам удалось взять и сжечь болгарскую столицу Плиску. Но затем болгары сделали ночью набег и убили императора Никифора в его шатре. Череп Никифора болгарский хан Крум велел отделать золотом и превратить в чашу. Куря и Крум без огласовок — КР и КРМ. Вот и воспользовался русский летописец историей о чаше, сделанной из черепа византийского правителя. Только имя слегка подправил.

А теперь вернемся к Соловьеву и зададим вопросы, которые он ставит в своей «Истории России с древнейших времен».

- Почему Святослав, который так мало был способен к страху, испугался печенегов и возвратился назад зимовать в Белобережье?

- Если испугался в первый раз, то какую надежду имел к беспрепятственному возвращению после, весною?

- Почему он мог думать, что печенеги не будут сторожить его и в это время?

- Если испугался печенегов, то почему не принял совета Свенельдова, который указывал ему обходный путь степью?

- КАКИМ ОБРАЗОМ СПАССЯ СВЕНЕЛЬД?

На эти вопросы ни Соловьев, ни другие историки не дают вразумительных ответов. Между тем предложенная здесь гипотеза гибели Святослава дает ответ на все эти вопросы.

Между тем предложенная здесь гипотеза гибели Святослава дает ответ на все эти вопросы.

из книги

Альберт МАКСИМОВ

РУСЬ, КОТОРАЯ БЫЛА-2

Альтернативная версия истории

Источник: РУСЬ БЫЛИННАЯ

Князьков С. Вече

ВЕЧЕ, главнейшая форма самоуправления в Древней Руси, собрание, сходка взрослых домохозяев, жителей одного города, для решения сообща каких-либо дел, касающихся их городской жизни. Сходки эти существовали издавна, задолго до призвания князей, при первых князьях и до самых тех пор, как поднялась Москва, вобравшая в свои пределы отдельные земли или волости, на которые распадалась в древнейшее время Русь.

Волостью, или землею, назывался в XI – XII вв. целый округ, вмещавший в себе несколько городов. Один из этих городов считался старшим, или «великим», а другие города были только «пригородами» этого старшего города, по имени которого называлась обыкновенно и самая земля. Летописец, живший в к. XII в., отметил такое устройство Русской земли как исконное: «Новгородци бо изначала, – писал он, – и смоляне (жители Смоленской области), и кыяне (киевляне), и полочане (жители Полоцка), и вся власти (волости), яко же на думу, на веча сходятся; на что же старейшин (города) сдумают, на том же и пригороди станут». Вече, следовательно, было формой, в которой выражалась тогдашняя государственная власть. Надо, впрочем, отметить, что вечем называли тогда вообще совещание и вообще народное собрание, даже в тех случаях, когда и то и другое не имели своей задачей вынести какое-нибудь решающее то или иное государственное дело постановление. Но по преимуществу вече в киевское время является органом политической власти народа. Другой формой выражения государственной власти в Древней Руси был князь.

Вече, следовательно, было формой, в которой выражалась тогдашняя государственная власть. Надо, впрочем, отметить, что вечем называли тогда вообще совещание и вообще народное собрание, даже в тех случаях, когда и то и другое не имели своей задачей вынести какое-нибудь решающее то или иное государственное дело постановление. Но по преимуществу вече в киевское время является органом политической власти народа. Другой формой выражения государственной власти в Древней Руси был князь.

Вече правило волостью наравне с князем, и, конечно, строгого разделения власти веча и князя не могло существовать в то время. Люди тогда жили не по писаному закону, а по обычаю, одинаково обязательному и для князей, и для народа, но не вносившему никакого строгого распорядка в течение дел. Можно говорить, что вече управляло волостью, но и князь тоже ею управлял; ход этих двух управлений и определялся обычаем, причем, при всегда возможных столкновениях, немалое значение приобретало то, какие люди стояли во главе веча: очень ли рьяно стоявшие за самостоятельность веча или нет. Пожалуй, еще большее значение имело то, каков был князь – легко или не легко поддающийся вечевому требованию, умеющий или не умеющий с ним ладить. Взаимные чувства народа и князя определяли все в их отношениях, как правителей. Любил народ князя, как, например, киевляне любили Мономаха или сына его Мстислава, – и никаких разногласий не возбуждалось; а был князь не по нутру народу в силу своего поведения или характера, и тогда столкновения его с вечем бывали часты и не всегда оканчивались благополучно для князя. В 1146 Киевский кн. Игорь был убит разбушевавшимся народом. Когда умирал князь, горожане собирались на вече и сговаривались, кого из князей звать к себе, если ближайший по старшинству был не по нраву и если под силу было городу не допустить его к себе. Остановившись на каком-нибудь известном им князе, горожане посылали сказать ему: «Поиде, княже, к нам! Нашего князя Бог поял, а мы хощем тебя, а иного не хощем!»

Пожалуй, еще большее значение имело то, каков был князь – легко или не легко поддающийся вечевому требованию, умеющий или не умеющий с ним ладить. Взаимные чувства народа и князя определяли все в их отношениях, как правителей. Любил народ князя, как, например, киевляне любили Мономаха или сына его Мстислава, – и никаких разногласий не возбуждалось; а был князь не по нутру народу в силу своего поведения или характера, и тогда столкновения его с вечем бывали часты и не всегда оканчивались благополучно для князя. В 1146 Киевский кн. Игорь был убит разбушевавшимся народом. Когда умирал князь, горожане собирались на вече и сговаривались, кого из князей звать к себе, если ближайший по старшинству был не по нраву и если под силу было городу не допустить его к себе. Остановившись на каком-нибудь известном им князе, горожане посылали сказать ему: «Поиде, княже, к нам! Нашего князя Бог поял, а мы хощем тебя, а иного не хощем!»

Когда князь приезжал в город, вече целовало ему крест на верность, а князь целовал крест перед вечем в том, чтобы ему «любити народ и никого же не обидети».

Вот как, например, рядились киявляне в 1146 с кн. Игорем, вместо которого на вече присутствовал, заметая Игоря, его брат Святослав.

«Ныне, княже Святославе, – говорили киевляне, – целуй нам хрест из братом своим (за брата своего): аще кому нас будет обида, то ты прави!

Святослав на это отвечал:

– Яз целую крест за братом своим, яко не будет насилья никоторого же».

Затем киявляне целовали крест Игорю.

Заключая «ряд» с князем, горожане уговаривались, какой доход должен получать князь с города, как он должен судить, сам ли или через тиунов своих, т.е. особых, князем назначенных судей; уговаривались далее о том, чтобы князь поручал управление отдельными частями страны мужам добрым и справедливым и т.п. Заключенные условия соблюдались свято обеими сторонами, и вече зорко следило, чтобы они не нарушались.

По своей форме вече было непосредственным участием народа в государственном управлении, а не через представителей. Участвовать на вече имел право каждый свободный взрослый и материально независимый горожанин. Но это право никого ни к чему не обязывало. «Людин» мог пойти на вече, а мог и не пойти, мог там стоять и молчать, мог и говорить, отстаивая полюбившееся ему мнение. Созывались веча, смотря по надобности: в одну неделю могло быть несколько вечевых собраний, а иной раз и в целый год не созывалось ни одного. Созывать вече имел право каждый «людин», но, конечно, пользоваться этим правом по капризу было опасно: можно было дорого поплатиться, и небольшие группы людей рисковали созванивать вече только тогда, когда были уверены, что вопрос, подлежащий вечевому обсуждению, – важный вопрос, всем близок и всех интересует. Обыкновенно вече созывалось по почину городовой старшины или князя. Созывалось вече или по звону особого колокола, или через герольдов – бирючей. Сходилось на вече обыкновенно «многое множество народа», и, конечно, такие собрания могли помещаться только под открытым небом.

Но это право никого ни к чему не обязывало. «Людин» мог пойти на вече, а мог и не пойти, мог там стоять и молчать, мог и говорить, отстаивая полюбившееся ему мнение. Созывались веча, смотря по надобности: в одну неделю могло быть несколько вечевых собраний, а иной раз и в целый год не созывалось ни одного. Созывать вече имел право каждый «людин», но, конечно, пользоваться этим правом по капризу было опасно: можно было дорого поплатиться, и небольшие группы людей рисковали созванивать вече только тогда, когда были уверены, что вопрос, подлежащий вечевому обсуждению, – важный вопрос, всем близок и всех интересует. Обыкновенно вече созывалось по почину городовой старшины или князя. Созывалось вече или по звону особого колокола, или через герольдов – бирючей. Сходилось на вече обыкновенно «многое множество народа», и, конечно, такие собрания могли помещаться только под открытым небом.

Во всех городах были постоянные места для вечевых собраний, но вече могло собираться и на других местах, если это почему-либо было удобнее. Так, в 1147 киевляне собирались на вече раз под Угорским, другой – у Туровой божницы, несмотря на то что у собора Св. Софии было место, издавна предназначенное для вечевых собраний: там были даже поделаны скамьи, на которых вечники могли сидеть. Случалось и так, что горожане, разделившись резко в мнениях, собирали одновременно два веча в разных местах.

Так, в 1147 киевляне собирались на вече раз под Угорским, другой – у Туровой божницы, несмотря на то что у собора Св. Софии было место, издавна предназначенное для вечевых собраний: там были даже поделаны скамьи, на которых вечники могли сидеть. Случалось и так, что горожане, разделившись резко в мнениях, собирали одновременно два веча в разных местах.

Особого порядка совещаний на вече не было. Как только соберется народ и наполнит площадь, так и начиналось обсуждение дела. Конечно, не все, собравшиеся на вече, в один голос говорили и решали все дела; из всего «многолюдства» выделялись наиболее решительные, смелые и лучше понимавшие дело, они-то и вели весь разговор.

Размещались на вече люди в некотором порядке. В середине, ближе к князю и епископу и к выборной городской старшине – посаднику и тысяцкому, – собирались те, кто пользовался большим значением в городе или за свое богатство, или за услуги, или по преклонному возрасту. В этой сравнительно небольшой кучке и сосредоточивалось все обсуждение дела, а толпа присоединялась к какому-либо одному из мнений, и тогда оно торжествовало. Бывало, разумеется, и так, что толпа, возмущенная или раздраженная тем делом, которое обсуждалось, и пришедшая на вече с заранее решенным мнением, заставляла «лучших людей» принять то, что она принесла с собой, быть может, после долгих предварительных рассуждений по дворам и горницам. Понятно, что при таких условиях вече становилось иногда слишком шумным и беспорядочным сборищем, и тогда «людие, по словам летописи, (были) яко взбеснеша, или яко звери дикие, и речи слышати не хотяху, бияху в колоколы, кричаху и лаяху…»

Бывало, разумеется, и так, что толпа, возмущенная или раздраженная тем делом, которое обсуждалось, и пришедшая на вече с заранее решенным мнением, заставляла «лучших людей» принять то, что она принесла с собой, быть может, после долгих предварительных рассуждений по дворам и горницам. Понятно, что при таких условиях вече становилось иногда слишком шумным и беспорядочным сборищем, и тогда «людие, по словам летописи, (были) яко взбеснеша, или яко звери дикие, и речи слышати не хотяху, бияху в колоколы, кричаху и лаяху…»

При обсуждении дел никакого подсчета голосов не велось, и требовалось всегда или единогласное решение, или такое большинство, которое было бы ясно видно и без всякого подсчета голосов. Решение веча, таким образом, действительно исходило от всего города. Единогласие получалось мирным путем, если успевали сговориться и поставить на чем-нибудь одном, но если страсти разгорались, то дело решал не словесный бой, а кулаки и топоры. Никаких записей того, что происходило на вече, не велось; что касается до самого порядка совещании, то он был изустный и не был заключен ни в какие формы. Ни председателя, ни руководителя прений не было – по крайней мере, летопись совершенно не указывает на существование их. Первый вопрос предлагался вечу обыкновенно тем, кто его созвал, – князем, посадником или кем иным, а затем начиналось самое совещание. Есть указания в летописях, что люди богатые подкупали людей бедных для того, чтобы они своим говором и криком на вече заглушали речи противников и способствовали проведению мнений тех, кто подкупал их.

Ни председателя, ни руководителя прений не было – по крайней мере, летопись совершенно не указывает на существование их. Первый вопрос предлагался вечу обыкновенно тем, кто его созвал, – князем, посадником или кем иным, а затем начиналось самое совещание. Есть указания в летописях, что люди богатые подкупали людей бедных для того, чтобы они своим говором и криком на вече заглушали речи противников и способствовали проведению мнений тех, кто подкупал их.

Так как на вечевых собраниях не требовалось присутствия определенных лиц, в определенном числе, а нужно было только, чтобы присутствующие были горожане, то состав веча бывал очень непостоянен в своих решениях. Сегодня собрались в таком соотношении, что большинство высказывается за известную меру, а назавтра созвонили вече, собрались в большинстве противники принятого вчера решения, и вот принято вместо вчерашнего – противоположное ему. Но даже и в тех случаях, когда вече собиралось однородное, оно настолько зависело от настроения духа подвижной массы своих членов, что очень легко меняло свои решения. Такой порядок вещей очень способствовал развитию известной партийности в среде горожан и создавал обстановку, очень способствующую развитию партийной борьбы.

Такой порядок вещей очень способствовал развитию известной партийности в среде горожан и создавал обстановку, очень способствующую развитию партийной борьбы.

Кроме избрания князя, вече, как высшее правительственное учреждение, как правительство само, решало вопросы о войне и мире. Но вопрос о войне и мире решал также и князь. Как устраивались в этом вопросе обе власти? Дело в том, что князь и вече ведали войны, так сказать, различного характера. Если князь вел войну на свой страх и риск, то вече в нее не вступалось, если же князь требовал помощи горожан, то вершителем вопроса войны или мира и с решающим голосом становилось и вече.

Летопись рисует нам не одну картину взаимоотношений князя и вече на почве вопросов войны и мира. В 1147 шла борьба между старшим внуком Мономаха, Изяславом, и его дядей, младшим сыном Мономаха, Юрием. Старинные противники Мономаховичей, черниговские Ольговичи, предложили союз Изяславу. Далее по летописи: «Изяслав созвал бояр своих, всю дружину свою и всех киевлян, т. е. вече, и сказал им:

е. вече, и сказал им:

– Вот я с братией моей хотим пойти на дядю своего к Суздалю. Пойдут с нами и Ольговичи.

Киевляне на это ответили:

– Князь! Не ходи на дядю своего в союзе с Ольговичами, лучше уладь с ним дело миром. Ольговичам веры не давай и в одно дело с ними не путайся.

– Они крест мне целовали, – отвечал Изяслав, – и мы сообща порешили этот поход; не хочу менять моего решения, а вы помогите мне.

– Князь, – сказали тогда киевляне, – ты на нас не гневайся: не пойдем с тобой – не можем поднять руку на Владимирово племя. Вот если на Ольговичей, так с детьми пойдем.

Тогда Изяслав решил идти один с дружиной и охотниками, кликнув клич по них:

– А тот добр, кто по мне пойдет!»

Воинов-охотников собралось много, и Изяслав двинулся в поход. Но киевляне оказались правы – Ольговичи нарушили крестное целование и изменили Изяславу. Положение, в котором очутился Изяслав, оказалось крайне опасным. Тогда он отправил в Киев двух посланцев – Добрынку и Радила. По сланцы явились к наместнику Изяслава, его брату Владимиру, и к киевскому тысяцкому Лазарю. С посланными Изяслав так говорил брату Владимиру: «Брате! Еди к митрополиту и созови кыяне вся, ать молвита си мужа лесть черниговскых князий!»

По сланцы явились к наместнику Изяслава, его брату Владимиру, и к киевскому тысяцкому Лазарю. С посланными Изяслав так говорил брату Владимиру: «Брате! Еди к митрополиту и созови кыяне вся, ать молвита си мужа лесть черниговскых князий!»

Владимир поехал к митрополиту и созвал – «повабил» – киевское вече. И вот, повествует летопись, «придоша кыян много множество народа и седоша у святое Софьи. И рече Володимер к митрополиту:

– Се прислал брат мой два мужа кыянины, ать (т.е. пусть) молвят братье своей.

И выступи Добрынка и Радило и рекоста:

– Целовал тя брат, а митрополиту ся поклонял, и Лазаря целовал, и кыяне все.

Рекоша кыяне:

– Молвита, с чим вас князь прислал?

Посланные изложили тогда то, что велел им сказать Изяслав, и от имени князя звали городское ополчение идти к Чернигову:

– А ныне, братья, поидета по мне к Чернигову; кто имеет конь, ли не имеет кто, ино в лодье: ти бо (т.е. черниговцы) не мене единаго хотели убить, но и вас искоренити».

Таким образом, требуя помощи горожан, князь указывает, что теперь поход не его только личное дело, но и дело города.

Вече зашумело:

«Рады, что Бог избавил тебя и братий наших от великой напасти. Идем по тебе и с детьми, как ты того хочешь».

Но тут поднялся один человек и сказал:

«Хорошо. Пойдем за князем, но подумаем и вот о чем. У нас здесь сидит у св. Феодора (т.е. в монастыре) враг нашего князя – Игорь. Помните, как восемьдесят лет тому назад отцы наши вывели не из монастыря, а из темницы князя Всеслава и посадили его на место Изяслава Ярославича, и что было, когда вернулся Изяслав. Как бы не случилось и теперь того же. Мы уйдем к Чернигову, а сторонники Игоря призовут его и сделают князем. Пойдем, сначала убьем Игоря, а потом и двинемся к Чернигову».

Против этого предложения восстали и митрополит, и тысяцкий Лазарь; говорили против же старый тысяцкий Владимир и некто Рагуйло. Но толпа не слушала их и пошла убивать Игоря.

Война, начатая с согласия веча, прекращается, если народ потребует заключения мира. В таких случаях вече властно говорило князю: «Мирися или промышляй о себе сам».

В таких случаях вече властно говорило князю: «Мирися или промышляй о себе сам».

Точно так же, если князь хотел мириться против воли вече, то слышал такой ответ: «Аще ты мир даси ему, но мы ему не дамы!»

Во время похода князю тоже приходилось считаться с желаниями городского полка. В 1178 князь Всеволод не хотел брать приступом город Торжок. Это возбудило неудовольствие городского полка: «Мы не целоваться с ними приехали, – сказал полк, – они, князь, лгут Богу и тебе!» – и город был взят приступом.

Так сосуществовали в правительстве киевских времен два начала – князь и вече. Легко заметить, что сосуществование их покоилось на единении их, на их согласии, которое создавалось на почве нужды друг в друге и иногда оформлялось даже договором с крестным целованием. Права обеих частей правительства были, в сущности, одинаковы. Но князь существовал и проявлялся постоянно, вече же созывалось не всегда, действовало с перерывами. В силу одного этого такие постоянные дела, как суд, управление, конечно, должны были более сосредоточиваться в руках князя, и вече почти не вмешивалось в них. Оно требовало от князя правого суда, но жаловаться вечу на суд князя было не в обычае. Но, оставаясь постоянно во главе текущих дел, князь не был избавлен от известного контроля своих деяний со стороны веча. Этот контроль устанавливался сам собой в силу гласности и несложности всех дел тогдашнего государственного строительства, а затем он обеспечивался участием лучших горожан и избранной городской старейшины в постоянном совете князя, в его думе с дружиной.

Оно требовало от князя правого суда, но жаловаться вечу на суд князя было не в обычае. Но, оставаясь постоянно во главе текущих дел, князь не был избавлен от известного контроля своих деяний со стороны веча. Этот контроль устанавливался сам собой в силу гласности и несложности всех дел тогдашнего государственного строительства, а затем он обеспечивался участием лучших горожан и избранной городской старейшины в постоянном совете князя, в его думе с дружиной.

Торговый город тех времен был в то же время известной военной организацией; как купец тех времен был одновременно воином и не мог быть купцом, не будучи воином, так и весь город был устроен на военную ногу. Для устройства торгово-военных экспедиций и артелей древнерусский город составлял полк, или тысячу. Эта тысяча делилась на сотни и десятки по улицам. Во главе всей тысячи стоял избранный начальник ее – тысяцкий, во главе сотен и десятков – избранные же сотники и десятские. Кроме тысяцкого, летописи упоминают еще одно высшее должностное лицо в городе – посадника. Можно думать, что посадником называли лицо, замещавшее князя в его отсутствие, как судью и управителя. Посадником мог быть родственник князя, назначенный им на эту должность с согласия веча или даже избранный прямо вечем человек из «людей», когда князя вообще не было у города. В таких случаях тысяцкий являлся как бы военным начальником, а посадник – гражданским управителем и судьей города. На обязанности тысяцкого лежала и охрана внутренней тишины и спокойствия города, его полиция. Посадники и тысяцкие, отбывшие свою должность, именовались почетным названием – «старых» посадников и «старых» тысяцких, тогда как посадник и тысяцкий, находившиеся в должности, назывались степенными – от той «степени», или возвышения, на вечевой площади, на которой они стояли во время вечевого собрания, руководя им или давая ему объяснения.

Можно думать, что посадником называли лицо, замещавшее князя в его отсутствие, как судью и управителя. Посадником мог быть родственник князя, назначенный им на эту должность с согласия веча или даже избранный прямо вечем человек из «людей», когда князя вообще не было у города. В таких случаях тысяцкий являлся как бы военным начальником, а посадник – гражданским управителем и судьей города. На обязанности тысяцкого лежала и охрана внутренней тишины и спокойствия города, его полиция. Посадники и тысяцкие, отбывшие свою должность, именовались почетным названием – «старых» посадников и «старых» тысяцких, тогда как посадник и тысяцкий, находившиеся в должности, назывались степенными – от той «степени», или возвышения, на вечевой площади, на которой они стояли во время вечевого собрания, руководя им или давая ему объяснения.

Вся эта городовая старшина, избранная всегда из лучших, наиболее уважаемых, сильных и богатых горожан, конечно, находилась в постоянном деловом общении с князем. Князь в своих делах по суду и управлению в силу уже одних личных удобств должен был справляться с мнениями и жалованиями этих «старцев градских». Об участии их в совете князя известно еще из времен кн. Владимира. Вместе с наемными слугами князя, с людьми, порядившимися ему на службу, с дружиной князя старцы градские составляли княжескую думу. «Бо Владимир, – говорит летопись, – любя дружину и с ними думая о строе земленем, и о ратех, и о уставе земленем». По летописи, вопрос о принятии христианства кн. Владимир решил по совету с дружиной и старцами градскими. Участвуя в совете князя, избранная городовая старшина тем и поддерживала единение князя с вечем; избранные из людей сильных и влиятельных, эти старцы градские, с одной стороны, могли властно заявлять князю желания и настроения веча, а с другой, подкрепляя своим авторитетом князя, в совете которого участвовали, они могли влиятельно ратовать за него на вече и поддерживать его перед народом.

Князь в своих делах по суду и управлению в силу уже одних личных удобств должен был справляться с мнениями и жалованиями этих «старцев градских». Об участии их в совете князя известно еще из времен кн. Владимира. Вместе с наемными слугами князя, с людьми, порядившимися ему на службу, с дружиной князя старцы градские составляли княжескую думу. «Бо Владимир, – говорит летопись, – любя дружину и с ними думая о строе земленем, и о ратех, и о уставе земленем». По летописи, вопрос о принятии христианства кн. Владимир решил по совету с дружиной и старцами градскими. Участвуя в совете князя, избранная городовая старшина тем и поддерживала единение князя с вечем; избранные из людей сильных и влиятельных, эти старцы градские, с одной стороны, могли властно заявлять князю желания и настроения веча, а с другой, подкрепляя своим авторитетом князя, в совете которого участвовали, они могли влиятельно ратовать за него на вече и поддерживать его перед народом.

Источник: Святая Русь : энцикл. словарь рус. цивилизации / сост. [и авт. предисл.] О.А. Платонов. — М., 2000. – С. 122-124.

словарь рус. цивилизации / сост. [и авт. предисл.] О.А. Платонов. — М., 2000. – С. 122-124.

LEGO Киевская Русь Обзор — Freemanpedia

Средневековые корни России появились на территории, известной как Киевская Русь, после того, как восточные славяне поселились в этом регионе. Вдоль Днепра Киевская Русь развивала культуру и общество, которые послужили основой для будущих русских цивилизаций. Ниже приведены некоторые воссоздания наиболее важных частей LEGO. Считайте, что это наша попытка 21-го века заново пережить Первичную хронику. Наши студенты-историки стали современной версией Нестора-летописца. Найдите их работы ниже…

«Викинги плывут по морю».

«Викинги высаживаются на берег».

«Викинги убивают и терроризируют».

«Их немедленно выгнали».

«Гражданская война, смерть и разрушения происходят из-за того, что викинги ушли».

«Викинги (Рюрик и два его брата) приглашены обратно».

«Горожане (древляне) собирают дань для великого князя (Игоря)»

«Великий князь собирает дань»

«Великий князь возвращается, чтобы собрать больше дани».

«Древляне связывают Игоря между двумя деревьями»

«Великий князь Игорь разорван пополам между двумя деревьями».

«Игорь мертв (и, по-видимому, призрак в южной части Тихого океана)»

«После смерти Игоря его убийцы сделали Ольге предложение»

«Ольга тогда закопала их заживо».

«Закопав их заживо, Ольга попросила у них телохранителя»

«Оля подожгла телохранителей, когда они добрались до Киева».

«Ольга тогда пригласила в Киев город убийц Игоря (древлян) и всех их перебила»

«Ольга тогда сожгла город дотла»

«Игорь и Ольга родили Святослава».

«Игоря разорвут пополам, поэтому Ольга будет править, пока Святослав не подрастет».

«Святослав становится достаточно взрослым, чтобы править, и отвергает христианство»

«Ольга умирает от старости»

«Святослав отвоевывает для Киевской Руси все новые и новые территории».

«Печенеги убивают Святослава и купируют его»

Владимир обратил свой народ в христианство

Владимир таскал по земле статуи славянского бога Перуна.

Владимир победил 4 своих братьев, чтобы завоевать Трон.

Владимир вел завоевания, чтобы расширить свою империю.

Владимир много пил (алкоголь).

«В Константинополе…»

«(Пробел) Папа говорит Кириллу и Мефоиду, чтобы они обратили восточноевропейцев (моравцев)».

«Братья Кирилл и Мефодий оба отправляются в Восточную Европу, чтобы евангелизировать и проповедовать христианство».

«Кирилл и Мефодий с удивлением обнаруживают, что люди не умеют читать».

«Сирилл делает алфавит для людей (возле Маркера Маунт Экспо)».

«Теперь у народов Восточной Европы есть письменность: кириллица».

«Счастливый, обычный день в Киевской Руси».

«<<тук, тук, тук>>»

«Монголы входят в город»

«Монголы наводнили киевлян»

«Киев горит и киевлян волокут за лошадью»

«Монгольская Орда переходит к следующему…»

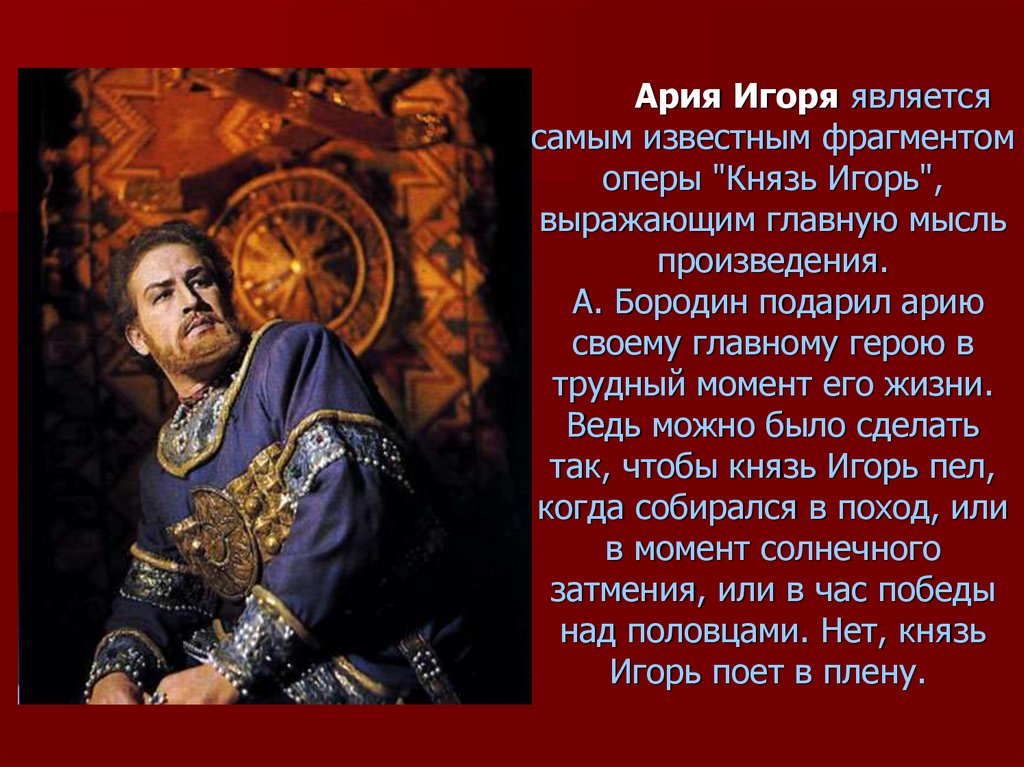

Князь Игорь | Театр в кино в Санкт-Петербурге

Александр Бородин

Князь Игорь

Эпопея Александра Бородина «Князь Игорь» впервые с 1917 года представлена в Метрополитене в новой постановке известного русского оперного режиссера Дмитрия Чернякова в его дебюте в Метрополитене. Джанандреа Нозеда и Павел Смелков дирижируют пышной партитурой, известной своими знаменитыми «Половецкими плясками».

Джанандреа Нозеда и Павел Смелков дирижируют пышной партитурой, известной своими знаменитыми «Половецкими плясками».

Ильдар Абдразаков исполняет главную роль, русского героя, военные маневры которого осложнены романтическими интригами, политическим соперничеством и семейными спорами. В актерский состав также вошли Оксана Дыка в дебютной роли Ярославны, эмоционально ранимой второй жены Игоря; Анита Рахвелишвили в роли огненной половецкой княгини Кончаковны; Сергей Семишкур в дебюте в Метрополитен в роли Владимира Игоревича, сына Игоря и любовника Кончаковны; Михаил Петренко в роли князя Галицкого, брата Ярославны; и Штефан Кочан в роли военачальника хана Кончака.

Оставшийся незавершенным после смерти композитора, «Князь Игорь» не имеет окончательной исполнительской версии. Нозеда и Черняков создали новую версию на основе недавних исследований, которая включает в себя всю известную музыку и оркестровку Бородина, меняет порядок некоторых сцен и включает три фрагмента из нового материала Павла Смелкова, русского композитора и дирижера.

Поделиться:

Подписаться на рассылку новостей

Язык

Русский

Время выполнения

3 часа 59 минут с двумя антрактами

Акт 1

93 мин.

. Вмешательство

21 мин.

Акт 2

58 мин.

. Результат

15 мин.

Акт 3

52 мин. Расписание

Все кинотеатры…Все показы…ПремьерыПрямая трансляция

В вашем городе сейчас нет показов.

кадры

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

Фото (с) Кори Уивер

The Met: Живите в HD.