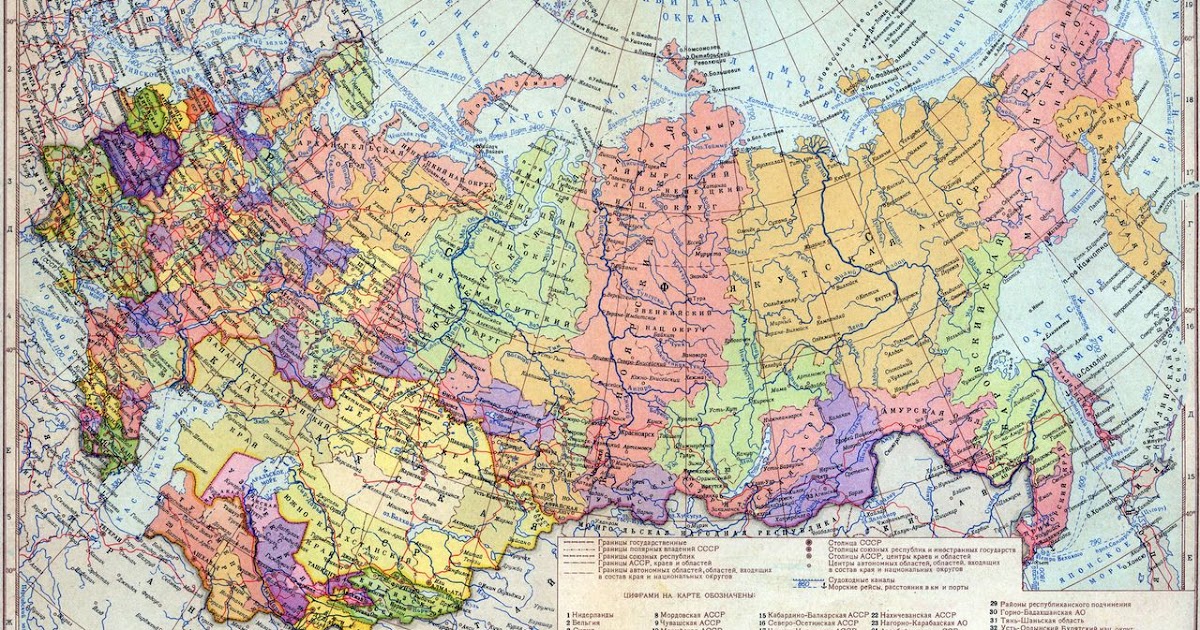

СССР в 1946 — 1990 гг.

Формирование территории

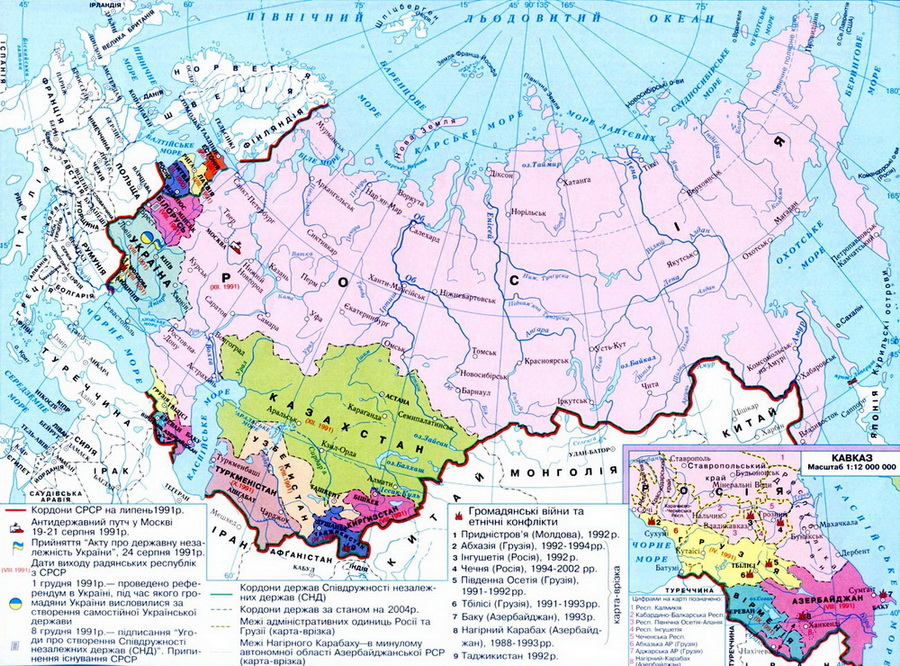

3 февраля 1947 г. между СССР и Финляндией был подписан договор о передаче Советскому Союзу части территории Финляндии в районе гидроэлектростанции Янискоски и регулирующей плотины Нискакоски.

15 февраля 1951 г. по договору между СССР и Польской Народной Республикой СССР уступил Польше участок государственной территории в Дрогобычской области Украинской ССР общим размером 480 км2, а Польша в свою очередь уступила СССР участок такой же площади в Люблинском воеводстве.

19 февраля 1954 г. указом Президиума Верховного Совета СССР из РСФСР в Украинскую ССР была передана Крымская область.

16 июня 1956 г. Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР.

В 1957 г. происходили незначительные взаимные изменения границ РСФСР и Эстонской ССР, а также возвращены в РСФСР из Грузинской ССР территории, переданные в Грузию в 1944 г. Небольшой участок территории из Смоленской области РСФСР в состав Белорусской ССР был передан 17 октября 1964 г. После этого существенных изменений границ России не происходило.

После этого существенных изменений границ России не происходило.

Территория России с этого времени составляет 17 075,4 тыс. км2.

7 октября 1977 г. на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва была принята Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. 12 апреля 1978 г. на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва принята Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию № 22-1 “О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической республики”. Декларация провозгласила государственный суверенитет РСФСР на всей ее территории и решимость создать демократическое правовое государство в составе обновленного СССР.

Исследование и картографирование территории

К середине 1950-х годов территория СССР была практически полностью исследована, “белых пятен” на ней не осталось. Географические исследования, в основном, касались уточнения отдельных локальных участков, главным образом, в высокогорных районах Средней Азии.

Географические исследования, в основном, касались уточнения отдельных локальных участков, главным образом, в высокогорных районах Средней Азии.

Новые открытия были сделаны на дне Северного Ледовитого океана. Здесь были открыты хребты Ломоносова, Менделеева, Гаккеля и др., котловины Нансена, Амундсена, Макарова, Подводников и др.

Топографо-геодезические работы

К 1946 г. завершилось уравнивание рядов триангуляции 1 класса. В результате завершения уравнивания триангуляции Постановлением Совета Министров СССР в 1946 г. на территории СССР была введена единая система геодезических координат.

Вскоре после Великой Отечественной войны была создана новая государственная карта масштаба 1:500 000, а также аэронавигационные карты масштабов 1:2 000 000 и 1:4 000 000. В течение 1946-1950 годов основные усилия государственной картографо-геодезической службы были направлены на завершение создания на всю территорию СССР топографической карты масштаба 1:100 000, что позволило приступить к созданию государственных топографических карт более мелких масштабов (1:200 000 — 1:1 000 000).

По завершении съемки в масштабе 1:100 000 (1954 г.) началось картографирование территории СССР в масштабах 1:25 000 и 1:10 000. Основной топографической картой страны была принята топографическая карта масштаба 1:25 000, создание которой было завершено к середине 1980-х годов.

С начала 1950-х годов стали применяться аэрофотосъемочные методы при создании государственных топографических карт.

В середине 1950-х годов усилиями государственной картографо-геодезической службы (Главное управление геодезии и картографии, Военно-топографическая служба ВС СССР, Министерство геологии СССР и др. ведомства) завершена подготовка к изданию топографической карты масштаба 1:100 000 на всю территорию РСФСР.

С 1951 г. началось пересоставление и издание новой карты масштаба 1:1 000 000.

В начале 1967 г. ГУГК переходит в непосредственное подчинение Совету Министров СССР, начальником ГУГК назначается И. А. Кутузов.

В октябре 1968 г. Советом Министров СССР было принято постановление “О развитии и укреплении топографо-геодезической службы и картографической промышленности ГУГК”, согласно которому резко возросло материально-техническое обеспечение ГУГК, начато строительство производственных зданий во многих городах. ГУГК включается в состав военно-промышленного комплекса.

ГУГК включается в состав военно-промышленного комплекса.

С конца 1960-х годов значительно возросли работы по созданию государственных геодезических сетей и топографических планов городов.

В 1966-1970 годы выполнен большой объем топографических съемок в районах планируемой мелиорации земель, вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали. К середине 1970-х годов вся территория СССР была покрыта астрономо-геодезической сетью, включающей в себя 167 тыс. пунктов триангуляции, 4 тыс. астрономических пунктов, 3,5 тыс. азимутов Лапласа, 2,6 тыс. базисов. Все это позволило с 1981 г. приступить к уравниванию астрономо-геодезической сети.

В 1970-е годы было произведено уравнивание нивелирной сети, в результате чего единая Балтийская система высот была распространена с высокой точностью на всю континентальную территорию СССР. Таким образом, созданные астрономо-геодезическая и нивелирная сети позволили приступить к созданию на точной плановой и высотной основе общегеографических и тематических карт для широкого круга потребителей. В эти же годы государственная картографо-геодезическая служба приступила к выполнению топографической съемки городов и промышленных районов в разных масштабах, которая стала одним из основных направлений работы государственной картографо-геодезической службы.

В эти же годы государственная картографо-геодезическая служба приступила к выполнению топографической съемки городов и промышленных районов в разных масштабах, которая стала одним из основных направлений работы государственной картографо-геодезической службы.

В 1974-1975 годы началась топографическая съемка шельфа морей, а также дна озер и водохранилищ для обеспечения геологоразведочных работ и исследования биологических ресурсов моря.

Наиболее значительный объем по обновлению государственных топографических карт приграничных районов страны был выполнен в 1970-1980 годах Топографической службой ВС СССР под руководством Б. Е. Бызова.

К концу 1980-х годов топографической съемкой было обеспечено 2150 городов, 1360 поселков городского типа и многие сельские населенные пункты. Во многих крупных городах выполнено картографирование в масштабах 1:1 000 и 1:500. Основным методом съемок стал стереотопографический с применением аэрофотосъемки.

В 1980-х годы завершился важный этап в общегосударственном картографировании страны — для всей территории СССР была создана топографическая карта масштаба 1:25 000, на экономически развитые районы (площадью 2,5 млн. км2) создана топографическая карта масштаба 1:10 000. Это позволило приступить к составлению на их основе карт масштабов 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 и 1:500 000 и обновлению карты масштаба 1:1 000 000. В этот период резко возросли объемы картографирования в крупных масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, в связи с развитием мелиоративных работ, формированием Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, увеличением темпа городского строительства и расширением городских территорий.

км2) создана топографическая карта масштаба 1:10 000. Это позволило приступить к составлению на их основе карт масштабов 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 и 1:500 000 и обновлению карты масштаба 1:1 000 000. В этот период резко возросли объемы картографирования в крупных масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, в связи с развитием мелиоративных работ, формированием Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, увеличением темпа городского строительства и расширением городских территорий.

Космическая эра привела к существенным изменениям в изучении территории страны и ее картографировании. В 1961 г. Г. С. Титов впервые сфотографировал Землю из космоса с борта космического корабля “Восток-2”. Эта и последующие съемки с пилотируемых космических кораблей показали, что фотоснимки, полученные с больших высот, несут уникальную информацию о Земле. Поэтому в 1970 г. во время полета космического корабля “Союз-9”, пилотируемого А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым, были проведены систематические съемки некоторых районов СССР (Кавказ, Средняя Азия, Каспийское море, Западный Устюрт и др. ). По полученным материалам космической фотосъемки были составлены космофотокарты масштаба 1:1 000 000, проведено обновление общегеографических карт Прикаспия. В 1971 г. с долговременной орбитальной станции “Салют-1” проведены разномасштабные съемки.

). По полученным материалам космической фотосъемки были составлены космофотокарты масштаба 1:1 000 000, проведено обновление общегеографических карт Прикаспия. В 1971 г. с долговременной орбитальной станции “Салют-1” проведены разномасштабные съемки.

В 1960-е годы стали функционировать первые спутники оперативного зондирования Земли — “Метеор”, в 1970-х гг. — “Метеор-Природа”.

С борта космического корабля “Союз-12” (1973 г.) впервые выполнен большой объем съемок в 6 и 9 зонах электромагнитного спектра. Этим была доказана эффективность многозонального зондирования в целях тематического картографирования.

Станция “Салют-4” (1974-1975 гг.) имела уже 12 фотографических систем различных типов, в том числе фотоаппаратов, специально предназначенных для съемок из космоса. Съемки с “Салют-4” охватили обширные территории СССР на площади 4,5 млн. кв. км (Северный Прикаспий, Киргизия, Таджикистан, Крым, Калмыкия и др.).

В интересах исследования и картографирования природных ресурсов, обновления топографических карт с 1974 г. эксплуатируются спутники типа “Ресурс-Ф” различных модификаций.

эксплуатируются спутники типа “Ресурс-Ф” различных модификаций.

В 1978 г. государственной картографо-геодезической службой была разработана и реализована “Программа комплексного изучения и картографирования природных ресурсов страны с использованием космической информации”, в рамках которой были изданы серии тематических карт Калмыцкой АССР (1985 г.) и подготовлены авторские оригиналы тематических карт Ставропольского края, Калининской области, Северного Забайкалья, Красноярского края и других регионов.

Общегеографическое, комплексное и тематическое картографирование

Одной из важнейших задач государственной картографической службы в послевоенный период и последующие годы явилось создание фундаментальных картографических произведений.

Крупнейшими общегеографическими картографическими произведениями послевоенного периода стали “Атлас мира” (1954, 1967 гг.) и “Карта мира” масштаба 1:2 500 000 (1964-1976 гг.), которая была подготовлена картографо-геодезическими службами СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии.

Опыт, накопленный при создании “Гипсометрической карты европейской части СССР” (1941 г.), был использован и развит при создании “Гипсометрической карты СССР” масштаба 1:2 500 000, изданной в 1949 г.

В 1956 г. вышла в свет “Гипсометрическая карта СССР” масштаба 1:4 000 000, одна из первых карт в серии тематических карт, предназначенных для комплексного изучения природных условий страны.

Для обеспечения потребностей войск в 1947 г. ВТУ ГШ ВС СССР был издан “Атлас офицера”.

Государственной картографо-геодезической службой в этот период были созданы комплексные и тематические атласы, отражающие достижения страны в различных областях науки и экономики: комплексный “Атлас СССР” (1960 г.), в дальнейшем регулярно переиздававшийся до 1969 г., новый комплексный “Атлас СССР” (1983 г.), “Атлас географический справочный” (1986 г.), “Географический атлас СССР” (миниатюрное издание 1982-1985 гг.).

В 1970-1980-е годы создано значительное число научно-справочных комплексных атласов республик, краев, областей. Стали разрабатываться и издаваться комплексные атласы крупных городов: Ленинграда (1977, 1981, 1989 гг.), Ташкента (1983, 1984 гг.), Иркутска (1987 г.), Хабаровска (1989 г.), Тамбова (1990 г.) и других городов.

Стали разрабатываться и издаваться комплексные атласы крупных городов: Ленинграда (1977, 1981, 1989 гг.), Ташкента (1983, 1984 гг.), Иркутска (1987 г.), Хабаровска (1989 г.), Тамбова (1990 г.) и других городов.

Крупным вкладом в изучение северной полярной области Земли стал фундаментальный комплексный атлас Арктики (1985 г.).

В 1950-1956 гг. государственной картографо-геодезической службой подготовлены первые карты для высших учебных заведений. Всего было создано 100 наименований таких карт. С 1974 г. совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова началось создание новой серии стенных карт для высших учебных заведений. Так были изданы карты масштаба 1:8 000 000: “Карта геоморфологического районирования СССР (1985 г.), “Физико-географическое районирование СССР” (1986 г.), “Почвенно-географическое районирование СССР” (1984 г.). В масштабе 1:4 000 000 изданы: “Гипсометрическая карта СССР” (1983 г.), “Криолитологическая карта СССР” (1985 г.), “Карта типов водного баланса СССР” (1986 г. ), “Население СССР” (1986 г.), “Ландшафтная карта СССР” (1989 г.), “Сельскохозяйственное районирование СССР” (1989 г.), “Транспортная сеть СССР” (1989 г.), “Земельные угодья СССР” (1991 г.) и т.д.

), “Население СССР” (1986 г.), “Ландшафтная карта СССР” (1989 г.), “Сельскохозяйственное районирование СССР” (1989 г.), “Транспортная сеть СССР” (1989 г.), “Земельные угодья СССР” (1991 г.) и т.д.

В конце 1970-х годов государственной картографо-геодезической службой издаются географические и исторические атласы для средней школы. К 1985 г. издан 41 школьно-краеведческий атлас на республики, края и области СССР.

Наряду с государственной картографо-геодезической службой, центрами комплексного картографирования в послевоенный период стали Институт географии АН СССР, Географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Ленинградский университет, Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, а также географические подразделения академий наук союзных республик.

В 1964 г. издан “Физико-географический атлас мира”. На 275 картах и 50 страницах пояснительного текста атласа отражена комплексная характеристика природы и ресурсов мира, материков и СССР.

Региональные комплексные исследования привели к созданию комплексных атласов Иркутской области (1962 г.), Тюменской области (в 2-х томах, 1971-1976 гг.), Вологодской (1965 г.), Ленинградской (1967 г.), Псковской (1969 г.), Мурманской (1971 г.), Архангельской (1976 г.) и Сахалинской (1967 г.) областей, Алтайского края (в 2-х томах, 1978-1980 гг.), Коми АССР (1964 г.), Забайкалья (1967 г.), озера Байкал (1969 г.) и др. Под научным руководством географических подразделений академий наук союзных республик разработаны комплексные атласы большинства союзных республик.

Кроме атласов создавались серии региональных тематических карт, комплексно отражающих природные условия, ресурсы и экономику регионов страны — юга Красноярского края (1977 г.), юга Восточной Сибири (1972-1988 гг.), Нечерноземной зоны РСФСР (1976-1985 гг.), Байкало-Амурской магистрали (1976-1984 гг.), Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса и других регионов страны.

1940-1980-е годы являются периодом наиболее бурного развития геологического картографирования. В это время проводятся массовые геологические съемки в масштабах 1:50 000, 1:200 000 с изданием соответствующих государственных геологических карт — Госгеолкарты-50 и Госгеолкарты-200, заканчивается первое и развертывается второе издание “Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 (новая серия)”. Создаются обзорные карты разного геологического содержания.

В это время проводятся массовые геологические съемки в масштабах 1:50 000, 1:200 000 с изданием соответствующих государственных геологических карт — Госгеолкарты-50 и Госгеолкарты-200, заканчивается первое и развертывается второе издание “Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 (новая серия)”. Создаются обзорные карты разного геологического содержания.

К 1970-м годам среднемасштабные геологические карты были составлены на всю территорию СССР, а важнейшие горнорудные, угольные и нефтегазоносные районы обеспечены крупномасштабными картами. Кроме общегеологических карт, изданы различные тектонические и другие карты всей территории СССР.

Ведущим учреждением в составлении тектонических карт становится Геологический институт АН СССР. В 1950-1960-е годы составлено большинство отечественных и ряд международных обзорных тектонических карт СССР, Арктики, Европы, Евразии. В 1970-е годы созданы тектонические карты Урала (1977 г.), Востока СССР (1979 г.), Северной Евразии (1980 г. ), Восточного Казахстана (1981 г.) и др. Крупные работы по тектоническому картографированию выполнялись в Институте геологии и геофизики СО АН СССР и Институте тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР, где были созданы тектонические карты Сибири (1964 г.), Дальнего Востока (1982 г.) и др. Создано много специализированных тектонических карт (новейшей тектоники, разломной тектоники, структур центрального типа, палеотектонических, геодинамических и др.).

), Восточного Казахстана (1981 г.) и др. Крупные работы по тектоническому картографированию выполнялись в Институте геологии и геофизики СО АН СССР и Институте тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР, где были созданы тектонические карты Сибири (1964 г.), Дальнего Востока (1982 г.) и др. Создано много специализированных тектонических карт (новейшей тектоники, разломной тектоники, структур центрального типа, палеотектонических, геодинамических и др.).

В рамках международного сотрудничества в 1973 г. издана “Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы” масштаба 1:2 500 000.

По инициативе Института геологии и геохронологии докембрия АН СССР и Института геологии и геофизики СО АН СССР были созданы “Карта метаморфизма Азии” (1978 г.) и “Карта метаморфических поясов СССР” (1975 г.).

В 1971 г. была издана “Карта магматических формаций СССР” масштаба 1:2 500 000.

Результаты исследований четвертичных отложений обобщены на “Карте четвертичных отложений СССР” масштаба 1:2 500 000 (1976 г. ).

).

Материалы гидрогеологических исследований отражены на “Гидрогеологической карте СССР” масштаба 1:2 500 000 (1970 г.), “Карте минеральных лечебных вод СССР” масштаба 1:4 000 000 (1969 г.), “Карте подземных минеральных вод СССР” масштаба 1:2 500 000 (1975 г.).

В целях прогнозирования рудоносности проводятся металлогенические исследования, результатом которых стали металлогенические карты СССР (1970 г.).

Составлены разнообразные карты полезных ископаемых — месторождений, отдельных видов и генетических групп (нефтегазоносности, угленосности и т. п.). В 1970-е годы регулярно издаются обзорные карты месторождений строительных материалов республик, краев и областей СССР. В 1983 г. выпущен “Атлас гидрогеологических и инженерно-геологических карт СССР”.

Кроме отдельных геологических карт изданы комплекты обзорных карт различного геологического содержания для многих регионов страны, а также атласы: вулканов (1959 г.), угленакопления (1962 г.), землетрясений (1962 г.), торфяных ресурсов (1968 г. ), геофизические (1977-1982 гг.), Курило-Камчатской островной системы (1987 г.), литолого-палеогеографических карт: Русской платформы (1960-1961 гг.), СССР (1967-1969 гг.) и др.

), геофизические (1977-1982 гг.), Курило-Камчатской островной системы (1987 г.), литолого-палеогеографических карт: Русской платформы (1960-1961 гг.), СССР (1967-1969 гг.) и др.

Дальнейшее развитие в послевоенный период получило геоморфологическое картографирование. Институтом географии АН СССР были разработаны геоморфологические карты европейской части СССР масштаба 1:2 500 000 (1953 г.), СССР масштаба 1:4 000 000 (1960 г.) и масштаба 1:2 500 000 (1987 г.) и др., а также “Карта поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР” масштаба 1:2 500 000 (1972 г.). Многочисленные геоморфологические карты разного масштаба были созданы на различные регионы страны.

В 1983 г. издан “Палеогеоморфологический атлас СССР. Карты палеорельефа и коррелятных отложений”.

В послевоенные годы составлены “Климатический атлас СССР” (в 2-х томах, 1960-1962 гг.), “Атлас теплового баланса земного шара” (1963 г.), атлас “Содержание и перенос влаги в атмосфере над территорией СССР” (1984 г.). Для климатической картографии этого периода характерно прикладное назначение работ, особенно для сельского хозяйства, выразившееся в создании большого числа агроклиматических карт. Изданы “Агроклиматический атлас мира” (1972 г.), серия агроклиматических карт Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР масштаба 1:2 500 000 (1968 г.) и др.

Изданы “Агроклиматический атлас мира” (1972 г.), серия агроклиматических карт Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР масштаба 1:2 500 000 (1968 г.) и др.

Наибольшее развитие стационарные гляциологические исследования получили во время Международного геофизического года (1957-1959 гг.), когда действовало 17 советских гляциологических станций (на Земле-Франца-Иосифа, Новой Земле, Полярном Урале, в Хибинах, на Эльбрусе, Алтае, хребте Сунтар-Хаята, Заилийском и Терскей-Алатау, леднике Федченко, под Москвой и 6 станций в Антарктиде).

Изучение Географическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова опасных природных явлений привело к изданию в 1971 г. двух карт масштаба 1:7 500 000: “Карта лавиноопасных районов СССР” и “Карта оценки рельефа СССР как условия лавинообразования”, в 1975 г. издана “Карта селеопасных районов СССР” масштаба 1:8 000 000.

Институтом мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР в 1977 г. была создана “Геокриологическая карта СССР” масштаба 1:5 000 000. Из региональных карт представляют большой интерес карты: “Байкало-Амурская магистраль. Геокриологическая карта” масштаба 1:2 500 000 (1979 г.), “Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР” масштаба 1:25 000 000 (1991 г.) и др.

Из региональных карт представляют большой интерес карты: “Байкало-Амурская магистраль. Геокриологическая карта” масштаба 1:2 500 000 (1979 г.), “Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР” масштаба 1:25 000 000 (1991 г.) и др.

В послевоенное время появилось большое число карт по основным элементам водного баланса. В 1946 г. издан подготовленный Государственным гидрологическим институтом “Атлас максимальных снегозапасов Европейской части СССР за период 1892-1944 гг.”, в 1949 г. издана “Карта поверхностных вод СССР” масштаба 1:4 000 000. В 1986 г. издан “Атлас расчетных гидрологических карт и номограмм”. Институтом водных проблем АН СССР составлены “Карта подземного стока территории СССР” масштаба 1:2 500 000 (1978 г.), “Гидрогеотермическая карта СССР” масштаба 1:7 500 000 (1980 г.), “Гидрохимическая карта СССР” масштаба 1:5 000 000 (1966 г.) и “Гидрохимический атлас СССР” (1990 г.)

Интенсивные исследования океанов в 1950-1960-е годы, а также вся информация, накопленная за весь период изучения Мирового океана существенно изменили представление о рельефе морского дна. Выдающимся произведением этого периода стал изданный Военно-Морским министерством СССР “Морской атлас” — фундаментальное руководство по географии морей и океанов. В 1-м томе атласа (1950 г.) дается общая навигационно-географическая характеристика океанов, морей, отдельных морских районов и главнейших портов мира. 1-ый том “Морского атласа” удостоен Государственной премии. 2-й том (1953 г.) посвящен физической географии Мирового океана. 3-й (военно-исторический) том, вышедший в двух частях (1958, 1963 гг.), отразил историю военно-морского искусства, его развитие в войнах с древнейших времен до наших дней.

Выдающимся произведением этого периода стал изданный Военно-Морским министерством СССР “Морской атлас” — фундаментальное руководство по географии морей и океанов. В 1-м томе атласа (1950 г.) дается общая навигационно-географическая характеристика океанов, морей, отдельных морских районов и главнейших портов мира. 1-ый том “Морского атласа” удостоен Государственной премии. 2-й том (1953 г.) посвящен физической географии Мирового океана. 3-й (военно-исторический) том, вышедший в двух частях (1958, 1963 гг.), отразил историю военно-морского искусства, его развитие в войнах с древнейших времен до наших дней.

Институтом океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР созданы различные тематические карты: батиметрические, геоморфологические, грунтов и т. п. В 1957 г. издан “Атлас карт океанографических данных промысловых районов Берингова и Охотского морей”.

Основные работы по исследованию почв и разработке содержания почвенных карт СССР выполнены Почвенным институтом им. В. В. Докучаева. С 1946 г. институт работает над созданием “Государственной почвенной карты СССР” масштаба 1:1 000 000. В 1947 г. Академией наук СССР издана новая “Почвенная карта Европейской части СССР” масштаба 1:2 500 000.

институт работает над созданием “Государственной почвенной карты СССР” масштаба 1:1 000 000. В 1947 г. Академией наук СССР издана новая “Почвенная карта Европейской части СССР” масштаба 1:2 500 000.

Издание государственной картографо-геодезической службой в 1956 г. обзорной “Почвенной карты СССР” масштаба 1:4 000 000 и в 1962 г. карт крупных регионов страны отразило основные представления о распределении почв и позволило осуществить почвенно-географическое районирование СССР. С 1970-х гг. издаются областные почвенные карты. В различные годы послевоенного периода изданы карты: “Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР” масштаба 1:8 000 000 (1984 г.), “Почвенная карта РСФСР” в масштабе 1:2 500 000 (1968 г.). Из других почвенных карт на всю территорию СССР были изданы “Почвенно-эрозионная карта СССР” масштаба 1:5 000 000 (1968 г.), “Карта типов химизма засоления почв СССР” масштаба 1:2 500 000 (1976 г).

Геоботаническое картографирование в послевоенный период развивалось, в основном, в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова, а позднее (с 1959 г.) в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР.

В. Л. Комарова, а позднее (с 1959 г.) в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР.

В 1948 г. вышла в свет “Карта растительности европейской части СССР” масштаба 1:2 500 000, а в1955 г. — обзорная “Геоботаническая карта СССР” масштаба 1:4 000 000. В 1970-е гг. было издано большое число региональных карт растительности: степной части Казахского мелкосопочника (1975 г.), Нечерноземной зоны РСФСР (1976 г.), Европейской части СССР масштаба 1:2 500 000 (1979 г.).

Институтом географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР были созданы карты растительности Западно-Сибирской равнины (1976 г.) и юга Восточной Сибири (1972 г.) масштаба 1:1 500 000, Байкало-Амурской магистрали масштаба 1:2 500 000 (1983 г.), “Корреляционная эколого-фитоценотическая карта Азиатской России” масштаба 1:7 500 000 (1977 г) и др. Государственной картографо-геодезической службой в 1976 г. выпущен “Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР”, содержание которого было разработано Всесоюзным институтом лекарственных растений.

В 1955 г. издана “Карта лесов СССР” масштаба 1:2 500 000 (на 32 листах), отражающая итоги 30-летней работы по изучению лесов страны. Объединением “Леспроект” составлялись крупномасштабные рукописные или малотиражные карты лесохозяйственных предприятий.

В 1973 г. крупным произведением, обобщившим опыт картографирования лесов стал “Атлас лесов СССР”, выпущенный государственной картографо-геодезической службой (1973 г.) совместно с Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР. В 1990 г. Государственным комитетом СССР по лесу выпущена в свет новая карта “Леса СССР” масштаба 1:2 500 000.

В результате проведения (главным образом, силами университетов страны) полевых ландшафтных съемок были составлены ландшафтные карты разного масштаба на значительные территории СССР для комплексных региональных атласов, нужд сельского хозяйства и других целей

В 1959 г. закончено составление ландшафтной карты Ленинградской, Псковской и Новгородской областей в масштабе 1:1 000 000. Работа над региональными ландшафтными картами привела к разработке в 1961-1964 гг. ландшафтной карты СССР масштаба 1:4 000 000.

Работа над региональными ландшафтными картами привела к разработке в 1961-1964 гг. ландшафтной карты СССР масштаба 1:4 000 000.

Объединением “Гидроспецгеология” была разработана и в 1985 г. издана на 16 листах “Ландшафтная карта СССР” масштаба 1:2 500 000.

Важным картографическим произведением ландшафтной тематики стала карта “Ландшафты юга Восточной Сибири” масштаба 1:1 500 000, разработанная Институтом географии СО АН СССР и изданная в 1977 г. государственной картографо-геодезической службой.

В 1984 г. государственной картографо-геодезической службой издана “Карта оценки природных условий жизни населения СССР” масштаба 1:8 000 000, содержание которой разработано Институтом географии АН СССР.

Государственной картографо-геодезической службой совместно с Академией наук СССР разработаны и изданы “Карта населения СССР” масштаба 1:2 500 000 (1977 г.) по данным переписи населения 1970 г. и карта “Население юга Восточной Сибири (людность и типы поселений)” масштаба 1:1 500 000 (1979 г. ).

).

С конца 1940-х годов в Институте этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР велись работы по историко-этнографическому картографированию. Опубликованы два капитальных труда — “Историко-этнографический атлас Сибири” (1961 г.) и “Русские. Историко-этнографический атлас” (1967 г.).

Институт языкознания АН СССР разработал в 1957 г. “Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы” (1957 г.), состоящий из 279 карт и отдельно изданного тома со справочными материалами. Карты содержат ценные данные для изучения истории русского языка в тесной связи с историей формирования русского народа. Государственная картографо-геодезическая служба издала “Диалектологический атлас русского языка (Центр европейской части СССР)”, разработанный Институтом русского языка АН СССР (1989 г.).

Методы и приемы картографирования экономико-географических процессов и явлений, начавшие складываться в предвоенные годы, были развиты в 1950-1960-е годы. Крупнейшим произведением этого периода является “Атлас сельского хозяйства СССР” (1960 г. ). В этот период были изданы также региональные сельскохозяйственные атласы и карты.

). В этот период были изданы также региональные сельскохозяйственные атласы и карты.

Во 2-й половине ХХ века вышли в свет различные рыбопромысловые атласы.

С середины 1950-х годов издаются карты и атласы транспортной сети: водных путей сообщения, автомобильных и железных дорог, местных воздушных линий, магистральных трубопроводов. С начала 1960-х годов в региональных атласах начали картографироваться строительная индустрия, сфера обслуживания населения. Стали появляться карты и атласы для планирования отдыха, туризма, курортного лечения. В 1967 г. вышел в свет “Атлас развития хозяйства и культуры СССР” (1967 г.).

В 1982 г. была издана природоохранная карта “Охрана природной среды СССР. Территории ограниченного промышленного строительства (до 2000 г.)” масштаба 1:2 500 000, разработанная Госпланом СССР и предназначенная для планирования хозяйственного развития территории страны. Государственной картографо-геодезической службой стали издаваться карты охраны природы отдельных областей и республик СССР.

В 1980-е годы активизировалась работа Топографической службы ВС СССР в области общегеографического и тематического картографирования. В это время созданы серии обзорно-географических карт различных масштабов на территорию СССР и аэронавигационных карт масштабов 1:2 000 000 и 1:4 000 000 СССР, общегеографических и тематических карт на территорию РСФСР.

В 1990 г. изданы многолистные карты радиационной обстановки на территорию европейской части СССР масштаба 1:500 000.

Электронный научно-издательский проект «История сталинизма»

Электронный научно-издательский проект «История сталинизма» | Советская политика по расширению южных границ: Сталин и азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939–1945)6 / 181

Главная ИССЛЕДОВАНИЯ Советская политика по расширению южных границ: Сталин и азербайджан…

Описание

| Библиографическое описание | Гасанлы Дж. П. Советская политика по расширению южных границ: Сталин и азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939-1945) / Джамиль Гасанлы ; [пер. |

| Автор научной работы | Гасанлы Дж.П. (1) |

| Заглавие издания | Советская политика по расширению южных границ: Сталин и азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939–1945) |

| Тип материала | монография (173) |

| Свед. об ответственности | Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Президентский центр Б. Н. Ельцина, Издательство «Политическая энциклопедия», Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», Институт научной информации по общественным наукам РАН, пер. с азерб. И. Н. Рзаева |

| Описание | Представленная на суд читателей России и русскоязычной аудитории стран ближнего зарубежья книга азербайджанского историка Джамиля Гасанлы раскрывает место Советского Союза и его роль в средневосточной политике в годы Второй мировой войны. |

| Место издания | Москва |

| Издательство | Политическая энциклопедия |

| Год издания | 2017 |

| Страниц | 447 с. |

| Тематика | Вторая мировая война

(53) История международных отношений — Советская внешняя политика (74) Национальная политика СССР — Азербайджан (37) |

| Серия | История сталинизма (185) |

| ISBN | 978-5-8243-2073-2 |

| # | Название |

|---|---|

| 1 | Информация об издании |

| 2 | Введение |

| 3 | Глава I. Начало Второй мировой войны и планы союзников по бомбардировке Баку |

| 4 | Глава II. Начало советско-германской войны и Азербайджан |

| 5 | Глава III. Активизация советской политики в странах Ближнего Востока |

| 6 | Глава IV. Нефтяные интересы Советского Союза на Ближнем Востоке и союзники Нефтяные интересы Советского Союза на Ближнем Востоке и союзники |

| 7 | Глава V. Ближневосточная политика Советского Союза на завершающем этапе Второй мировой войны |

| 8 | Глава VI. Азербайджанская эмиграция в годы Второй мировой войны |

| 9 | Глава VII. Советская политика расширения южных рубежей |

| 10 | Глава VIII. Национальное правительство Иранского Азербайджана в политике Кремля |

| 11 | Глава IX. Углубление кризиса по южным границам СССР: первые признаки «холодной войны» |

| 12 | Заключение |

| 13 | Примечания |

| 14 | Библиография |

| Указатель имен | |

| 16 | Оглавление |

| 17 | Выходные данные |

Советская послевоенная держава | Исторический атлас Северной Евразии (21 ноября 1945 г.)

ПОСЛЕДНИЙ: Парфянская война Луция Вера Раздел Римской империи вторжение гуннов на восток • Восстание Аларика

Изменить Атлас АрктикаМексика и Центральная АмерикаСеверная АмерикаЮжная АмерикаСеверная АфрикаАфрика к югу от СахарыВосточное СредиземноморьеЕвропаСеверная ЕвразияСеверо-Западная ЕвропаЗападное СредиземноморьеАзиатско-Тихоокеанский регионВосточная АзияЮжная АзияАвстралияАзияИгра престолов

Дата изменения

7 февраля 190427 мая 19054 г. , сентябрь 19051 г., сентябрь 19123 г., август 19148 март 19177 г., ноябрь 19171 г., декабрь 19171 г., февраль 19181 мая 191831 мая 191831 года. 19219 Январь 19221 г.438 января 19446 июня 194414 г., сентябрь 19448 г., февраль 19452 г., май 194515 август 194521 ноябрь 194516 май 194624 июнь 19488 г. окт 194925 январь 195121 г. 200123 март 20057 август 200827 фев 201430 июнь 201430 сен 20159 ноябрь 201622 март 2022

, сентябрь 19051 г., сентябрь 19123 г., август 19148 март 19177 г., ноябрь 19171 г., декабрь 19171 г., февраль 19181 мая 191831 мая 191831 года. 19219 Январь 19221 г.438 января 19446 июня 194414 г., сентябрь 19448 г., февраль 19452 г., май 194515 август 194521 ноябрь 194516 май 194624 июнь 19488 г. окт 194925 январь 195121 г. 200123 март 20057 август 200827 фев 201430 июнь 201430 сен 20159 ноябрь 201622 март 2022

Изменить главу (1816 — 1914) Поздняя царская Россия (1914 — 1918) Великая война и революция (1918 — 1921) Гражданская война в России: Белая фаза (1921 — 1927) Гражданская война в России: Зеленая фаза (1927 — 1941) Советский Союз при Сталине (1941 — 1943) Великая Отечественная война: Германия вторгается (1943 — 1945) Великая Отечественная война: Германия в безвыходном положении (1945 — 1991) Советская сверхдержава (1991 — ) Наследники Советского Союза

Изменить карту Курская битваНижнеднепровское наступлениеОсвобождение ЛенинградаОперация «Багратион»От Вислы до ОдераБитва за БерлинНападение СССР на ЯпониюПослевоенная советская держава

Посмотреть полную карту и варианты для мобильного…

Советский Союз

Индия (Br.

Франция

Националист

Китай

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

Египет(Бр.окц.)

Великобритания

Иран(Бр/Сов.окц)

Япония(США окц.)

Италия(США/Бр.05 окк)

Германия(4 мощности occ)

Италия(US/Br. occ)

Испания

Финляндия

Казахская ССР

Рим.

Турция

Объединенные

Штаты

Афганистан

А.

Ар.

Австрал.

Аз.

Бюл.

По.

Эс.

Ge.

Греция

Венгрия

Киргизский

С.Корея(Сов.окк.)

Ю.Корея(США окк.)

Ли.

La.

M.

Монголия(Сов. сб.)

Норвегия

Pol.

Швеция

Тадж.

Туркменский

Украина

Узбекский

Маньчжурский (сов. окк.)

Юг.

Кар.

Коммунисты

E.T.R.(Sov. sat.)

Саудовская АравияАравия

Чехия.

Ирак(Br. occ.)

Сирия(Br/Fr occ.)

Svalbard(Norw.;demil.)

D.

TJ.

Eire

P.

K.

N.

B.

S.

L.

Порт

Артур(Ч/Сов)

Ленингград

Москва

16 августа 1945 Дивизион Кореи в

Советские и американские зоны

18 августа по 4 сентября 1945 года. в Германии

21 ноября 1945 г.

(более) (меньше…

7 февраля 1904 г.

27 мая 1905 г.

4 сентября 1905

1 сентября 1912

3 августа 1914

8 марта 1917

7 ноября 1917

1 декабря 1917 г.

1 февраля 1918

1 мая 1918

9000 21 31 май 1918 9000 2118 3181 мая 1918

9000 21 31 май.1 Sep 1918

1 Nov 1918

1 Dec 1918

3 Feb 1919

30 Apr 1919

1 Aug 1919

1 Nov 1919

3 Jan 1920

3 Apr 1920

19 May 1920

12 авг 1920

1 Feb 1921

8 Jun 1921

9 Jan 1922

1 Jul 1922

30 Dec 1922

21 Jan 1924

20 Jan 1925

14 Nov 1927

20 Nov 1929

2 Jun 1932

25 ноября 1936 г.

22 августа 1939

28 октября 1939

6 марта 1940

3 июля 1940

21 июня 1941

5 июля 1941

1 Sep 1941

4 Decep 1942

22 октября 1942 г.

14 декабря 1942 г.

…меньше)

4 июля 1943

8 января 1944

6 июня 1944

14 сентября 1944

8 февраля 1945

2 мая 1945

15 августа 1945 21 ноябрь 1945 9000 40005 16465 21 ноябрь 1945 9000 400091 16465 21 21 ноября 1945 21. июнь 1948 г. 8 октября 1949 г. 25 января 1951 г. 21 сентября 1955 г. 26 июня 1963 г. (более)

(меньше… 17 ноября 1969 г. 24 мая 1985 г. 23 декабря 1989 г. 25 февраля 1991 г. 19 августа 1991 6 сентября 1991 12 декабря 1991 г. 25 декабря 1991 4 октября 1993

6 февраля 2000

13 ноября 2001 г.

23 март 2005

7 августа 2008

27 февраля 2014

30 июня 2014

30 сентября 2015

9 ноября 2016

22 Мар 2022

…меньше)

1816–1914 Поздняя царская Россия 1914–1918 Великая война и революция. 1918–1921 Гражданская война в России: белая фаза 1921–1927 Гражданская война в России: зеленая фаза 1927–1941 Советский Союз при Сталине. 1941–1943 Великая Отечественная война: Германия вторгается

Арктика Мексика и Центральная Америка Северная Америка Южная Америка

Северная Африка К югу от Сахары

Восточное Средиземноморье Европа Северная Евразия Северо-Западная Европа Западное Средиземноморье

Азиатско-Тихоокеанский регион Восточная Азия Южная Азия

Австралазия

Игра престолов

4 июля 1943 г. Курская битва 8 января 1944 г. Наступление на Нижнем Днепре. 6 июня 1944 г. Освобождение Ленинграда. 14 сен 1944 Операция Багратион 8 февраля 1945 г. От Вислы до Одера. 2 мая 1945 г. Битва за Берлин. 15 августа 1945 г. Нападение СССР на Японию. 21 ноября 1945 г. Советская послевоенная держава

Курская битва 8 января 1944 г. Наступление на Нижнем Днепре. 6 июня 1944 г. Освобождение Ленинграда. 14 сен 1944 Операция Багратион 8 февраля 1945 г. От Вислы до Одера. 2 мая 1945 г. Битва за Берлин. 15 августа 1945 г. Нападение СССР на Японию. 21 ноября 1945 г. Советская послевоенная держава

После Второй мировой войны территория, оккупированная Советским Союзом, простиралась от Центральной и Восточной Европы до северного Китая, Северной Кореи и Курильских островов. Однако его население и экономика были опустошены войной, и он был окружен со всех сторон все более враждебным альянсом во главе с Соединенными Штатами, единственной в мире ядерной державой.

Об этой карте

Скачать карту

Основные события

16 августа 1945 г. Разделение Кореи▲

Советы приняли предложение США о временном разделении Кореи по 38-й параллели. в википедии

18 августа – 4 сентября 1945 г. советских войск на двух минных траулерах из Петропавловска высадились на Итуруп — крупнейшем из южных островов японской территории Курильских островов.

Затем Уруп и северные острова были оккупированы с 22 по 28 августа, а острова к югу от Итурупа пали в начале сентября. 23 августа японскому гарнизону на островах было приказано сдаться, хотя сопротивление на некоторых участках продолжалось до 4 сентября.0005

Затем Уруп и северные острова были оккупированы с 22 по 28 августа, а острова к югу от Итурупа пали в начале сентября. 23 августа японскому гарнизону на островах было приказано сдаться, хотя сопротивление на некоторых участках продолжалось до 4 сентября.000528 августа 1945 г. Войска США прибывают в Токио▲

Начало оккупации Японии в Википедии

20 ноября 1945–1 октября 1946 г. Нюрнбергский процесс▲

В ноябре 1945 г. 24 высокопоставленных нацистских Британско-французско-советский трибунал по делам о заговоре, ведении агрессивных войн, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Все, кроме двоих, были осуждены, двенадцать казнены, еще несколько получили тюремные сроки, умерли или пропали без вести до того, как им вынесли приговор.0005

1940-е годы 1945 г. Холодная война Япония Корея Курильские острова карты Северная Корея ноябрь 21 ноября Россия русская история Южная Корея Соединенные Штаты Вторая мировая война

Война — Россия и ее Империя в Евразии: Картографические ресурсы в Библиотеке Конгресса

[ Карты южного пограничного региона Азиатской России и Центральной России ]. (Вашингтон, округ Колумбия: Военное министерство США, Генеральный штаб, 1918-). Карты, частично цветные. Масштаб 1:1 680 000. Подано под номером LC G7201 .F2 s1680 .U5

(Вашингтон, округ Колумбия: Военное министерство США, Генеральный штаб, 1918-). Карты, частично цветные. Масштаб 1:1 680 000. Подано под номером LC G7201 .F2 s1680 .U5

Набор из тридцати одной карты, подготовленный от имени Экспедиционных сил армии США, служивших в Сибири с 1918 по 1920 год. Охватывает Сибирь, Дальний Восток России и Среднюю Азию. Каждый лист может содержать комбинации оверлеев, рукописных карт и печатных карт. На накладках, печатных или рукописных на кальке, изображены железнодорожные линии, топонимы, гидрография, дороги и границы, рельеф контурами. На печатных картах изображены города, поселки и села; географические названия; форты и посты; монастыри; колодцы и родники; реки; порты; шахты; заводы; железнодорожные линии и станции; дороги и тропинки; почтовые дороги; государственные, районные и провинциальные границы; затопленные земли; и общий рельеф по линиям формы. Печатные листы включают английские переводы русских терминов для общих географических объектов. Обозначение гласит: «Переведено и перерисовано Управлением военной разведки, Исполнительный отдел, Генеральный штаб, Вашингтон, 1918″. Графический указатель доступен для использования с набором.

Обозначение гласит: «Переведено и перерисовано Управлением военной разведки, Исполнительный отдел, Генеральный штаб, Вашингтон, 1918″. Графический указатель доступен для использования с набором.

Карта Архангельского округа России. (S.l.: Армия США, Инженерный корпус, Отдел картографии союзников, 1919). Масштаб 1:42 000. Подано под номером LC G7063 .A7 s42 .U5

Набор крупномасштабных карт, подготовленных Отделом картографирования союзников армии США для использования американскими войсками во время Архангельской кампании на севере России во время Гражданской войны в России. крупные речные системы – Северная Двина, Онега, Пинега и их притоки На картах изображены города и села, кварталы, строения и дома, окопы, проволочные заграждения, хорошие (круглогодичные) дороги, зимники, тропы, железнодорожные пути и разъезды, реки и ручьи, мосты, географические названия Каждый лист снабжен легендой, координатной шкалой и примечаниями Карты с наложением на одну верстовую систему координат Графический указатель доступен для использования с набором

[ Топографические карты бывшего российско-финляндского приграничья в Карелии между Выборгом (Виипури) и Зеленогорстом (Териоки) ]. (С.л.: Военно-топографическая служба, (192-)]. Карты с цветной надпечаткой. Масштаб 1:20 000. Регистрационный номер LC G7061 .R3 s20 .R8

(С.л.: Военно-топографическая служба, (192-)]. Карты с цветной надпечаткой. Масштаб 1:20 000. Регистрационный номер LC G7061 .R3 s20 .R8

Комплект из девяноста шести (96) топографических карт, покрывающих часть Карельский перешеек по бывшей русско-финляндской границе между городами Выборг (Виипури) и Зеленогорст (Териоки).Многие листы подготовлены для фронтового использования с военными надписями с указанием укрепрайонов, позиций войск, заграждений, рубежей оборона и пути сообщения На целых листах изображены основные магистрали и дороги, однопутные и двухпутные железные дороги, проселочные дороги, зимники, конные тропы и тропы, государственные, областные и губернские границы, каменные и проволочные заграждения, электрические провода. ; телефонные и телеграфные линии; церкви; сады; мельницы и водяные колеса; мосты; реки и ручьи; культурная и некультурная растительность; населенные пункты; топонимы; рельеф по линиям формы. Каждый лист снабжен легендой и графическим/цифровым индексом. х в серию.

х в серию.

[ Befestigungskarte. Европейская Россия ]. (Берлин: Германия. Heer. Generalstab, 194-). Карты, цветные. Масштаб 1:300 000. Подано под номером LC G7011 .R4 s300 .G4

Набор из восьми топографических карт армии Германии с изображением советских войск в районе городов Ростов (Ростов), Нижний-Чирская (Новочеркасск), Сальск (Сальск), Йошкар-Ола (Йошкар-Ола), Ульяновск (Симбирск), Саратов (Саратов), Сталинград (Зарызин), Куйбышев (Самара). Военная информация, наложенная в рукописи на листы Landesaufnahme издания Vorläufige, с отдельной легендой, прикрепленной к каждой карте. На картах могут быть показаны защитные барьеры, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения, противотанковые рвы, позиции тяжелой артиллерии, линии огнеметов, земляные бункеры, бетонные бункеры, укрепленные бетонные бункеры, минные поля и заминированные районы, укрепленные пляжи и мосты. На картах также показаны города, поселки и деревни; железные дороги; реки и каналы; государственные и административно-территориальные границы; но никакого облегчения. Топонимы на кириллице с романизированной надпечаткой. Карты также включают вставки, стандартную легенду о культурных объектах и таблицу русского алфавита.

Топонимы на кириллице с романизированной надпечаткой. Карты также включают вставки, стандартную легенду о культурных объектах и таблицу русского алфавита.

Festungsumgebungsplan von Brest-Litowsk . ([Вена?]: Kaiserliche und Königlische Technologische Militärkomitee, [191-?]). Одна карта на шести листах. Масштаб 1:25 000. 1 см. = 250 м. 3 см. = 1000 шагов. Внесена под номером LC G7094.B7R4 191-.A9 MLC

Топографическая карта на шести листах с изображением укреплений в окрестностях г. Брест-Литовска (Брестская область) в годы Первой мировой войны. строительство; дороги с указателями дистанции, проселочные дороги и сомнительные маршруты укреплений; железнодорожные линии; железные мосты; ширина и глубина рек; направления ветра; леса, сады и растительность; реки; затопленные земли; и рельеф контурами и высотами пятен. Каждый лист включает легенду, аббревиатуры и руководство по иностранному произношению.

Festungsumgebungsplan von Rowno .

с азерб. И. Н. Рзаева]. — М. : Политическая энциклопедия, 2017. — 447 с. — (История сталинизма). — ISBN 978-5-8243-2073-2.

с азерб. И. Н. Рзаева]. — М. : Политическая энциклопедия, 2017. — 447 с. — (История сталинизма). — ISBN 978-5-8243-2073-2. Автор подвергает глубокому анализу дипломатическую борьбу СССР и ведущих стран Запада вокруг Южно-Кавказского региона, роль бакинской нефти в мировой политике, участие закавказских советских республик в иранской и турецкой политике СССР. Особое внимание в книге уделяется «азербайджанскому вопросу» в интерпретации Сталина. На основе неизученных уникальных материалов из архивов России, Азербайджана, Грузии, Турции, США, Франции, Великобритании и др. стран автор сумел воссоздать интересную картину событий, произошедших вдоль южных границ Советского Союза, и ведущую роль в них Сталина. В книге нашли свое отражение новые идеи и взгляды автора на противостояние между Западом и Востоком, которое интерпретируется как начало новой эры – эры «холодной войны» в отношениях СССР и западного мира. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся изучением истории международных отношений, студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также на широкий круг читателей, интересующихся драматическими событиями истории недавнего прошлого.

Автор подвергает глубокому анализу дипломатическую борьбу СССР и ведущих стран Запада вокруг Южно-Кавказского региона, роль бакинской нефти в мировой политике, участие закавказских советских республик в иранской и турецкой политике СССР. Особое внимание в книге уделяется «азербайджанскому вопросу» в интерпретации Сталина. На основе неизученных уникальных материалов из архивов России, Азербайджана, Грузии, Турции, США, Франции, Великобритании и др. стран автор сумел воссоздать интересную картину событий, произошедших вдоль южных границ Советского Союза, и ведущую роль в них Сталина. В книге нашли свое отражение новые идеи и взгляды автора на противостояние между Западом и Востоком, которое интерпретируется как начало новой эры – эры «холодной войны» в отношениях СССР и западного мира. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся изучением истории международных отношений, студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также на широкий круг читателей, интересующихся драматическими событиями истории недавнего прошлого.