День Октябрьской революции 1917 года в России

Крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции (Фото: Alexey Seleznev, по лицензии Shutterstock.com)

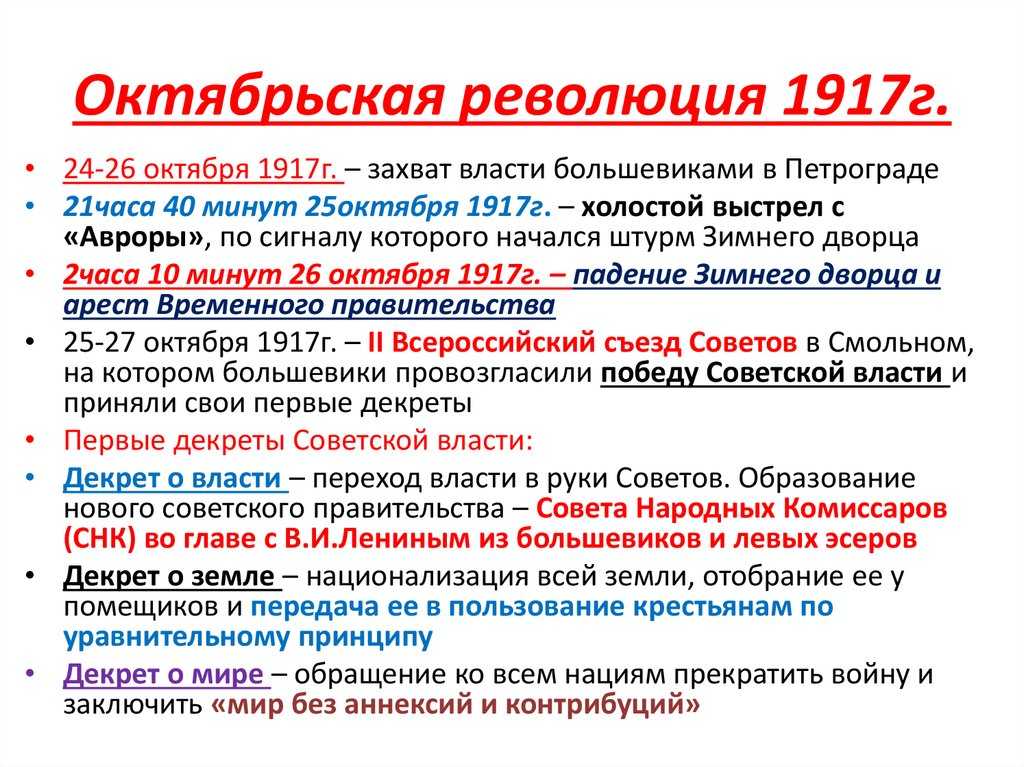

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник был учрежден в 2005 году, но на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. С 1918 и по 1991 год день 7 ноября был главным советским праздником и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником СССР, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.

Впрочем, в некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Ведь несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира.

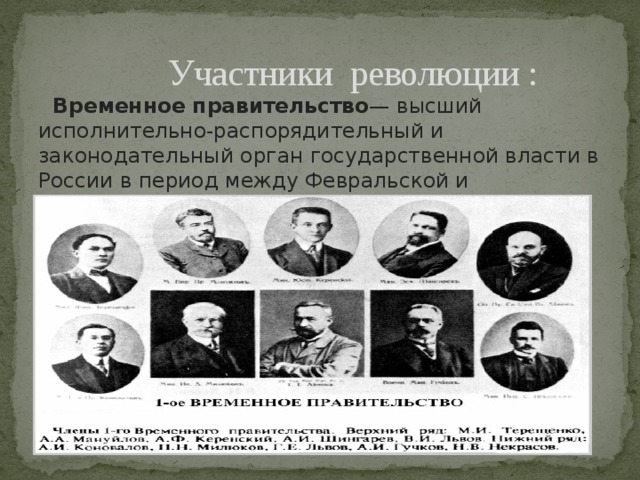

Для тех, кто изучал историю уже в современной России и, возможно, уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.

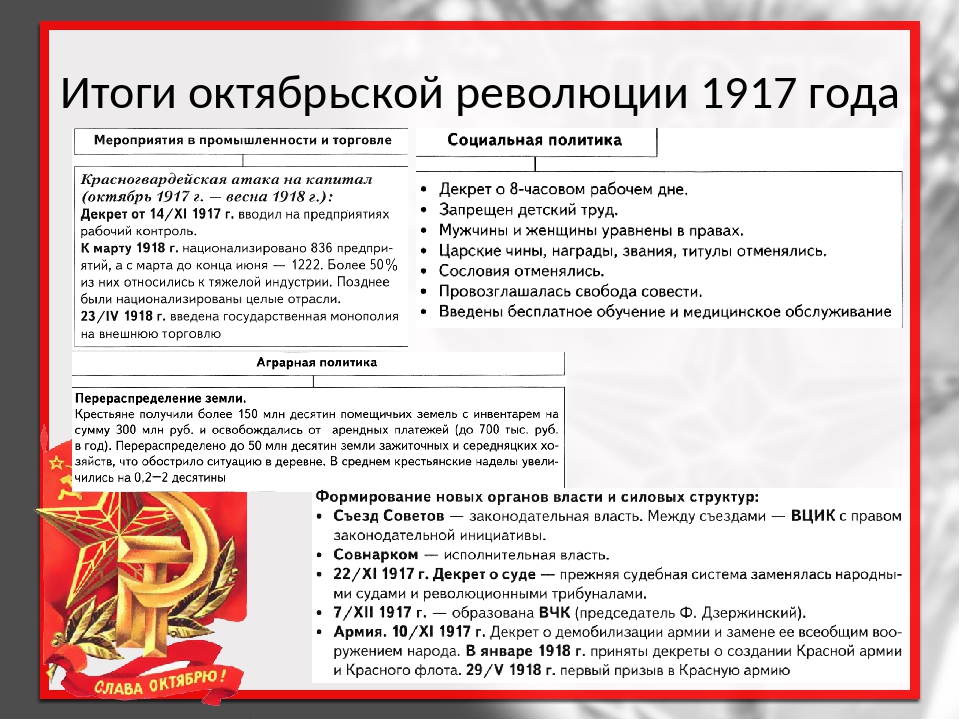

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик.

Кстати, легендарный крейсер — символ Октябрьской революции — в ноябре 1948 года был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). Он является кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея, а также — объектом культурного наследия Российской Федерации.

Инфографика – постер «7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года в России»

Рассказ «Ответственная за транспаранты»

Стыдные вопросы про Февральскую революцию Кто организовал восстание? И как так вышло, что монархия в России пала всего за неделю? — Meduza

Фото: ТАСС

Почти 100 лет назад в России началась Февральская революция — событие, резко изменившее ход истории страны. За считаные дни в феврале 1917 года (по юлианскому календарю; по новому стилю эти события происходили в марте) в России пала монархия и установился переходный режим, который через несколько месяцев прекратил существование в результате новой революции. На протяжении десятилетий советской и постсоветской истории именно вторая — Октябрьская — революция считалась основополагающим событием в судьбе России, а Февральской зачастую отводилась менее значимая роль. Чтобы помочь разобраться в значении этих событий, «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о первой революции 1917 года.

За считаные дни в феврале 1917 года (по юлианскому календарю; по новому стилю эти события происходили в марте) в России пала монархия и установился переходный режим, который через несколько месяцев прекратил существование в результате новой революции. На протяжении десятилетий советской и постсоветской истории именно вторая — Октябрьская — революция считалась основополагающим событием в судьбе России, а Февральской зачастую отводилась менее значимая роль. Чтобы помочь разобраться в значении этих событий, «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о первой революции 1917 года.

Чем Февральская революция отличается от Октябрьской? Они связаны?

Безусловно, связаны. Многие историки вообще склонны трактовать обе революции и Гражданскую войну в России как одно масштабное событие — Русскую революцию 1917–1922 годов. Традиция разделять события 1917 года на две отдельные революции во многом связана с советской историографией. Для марксистских историков было принципиально важно показать разный характер этих событий, поэтому Февральскую революцию именовали буржуазно-демократической, подчеркивая ее недостаточную прогрессивность, а Октябрьскую — Великой социалистической.

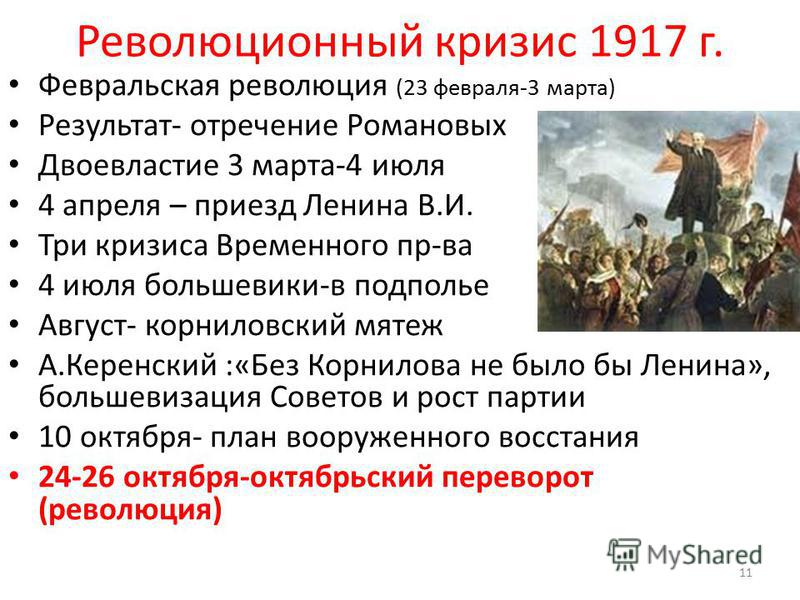

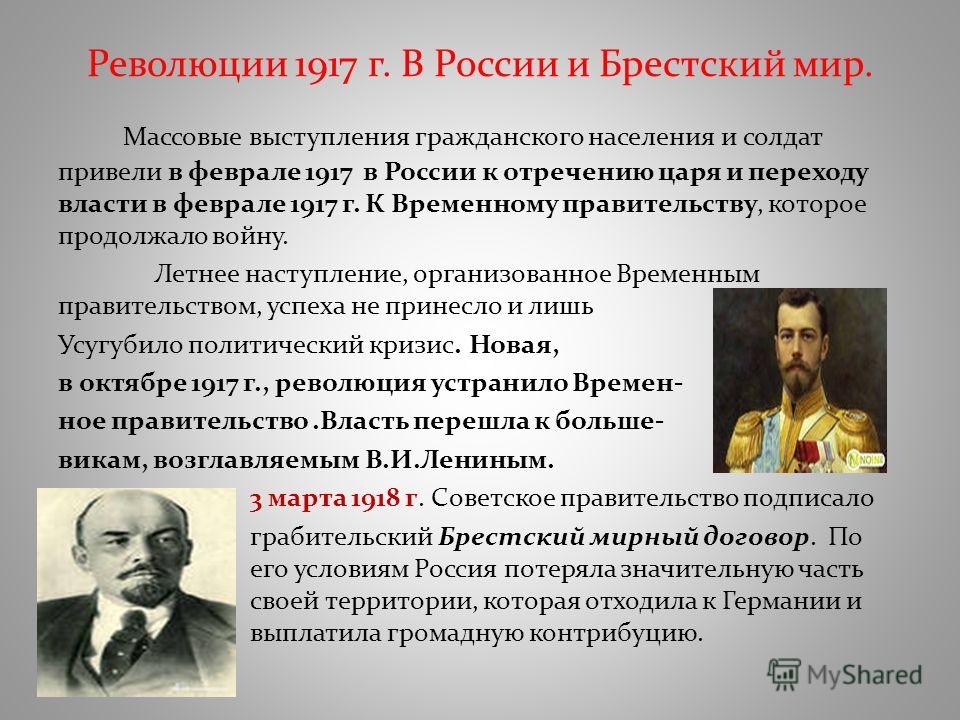

В ходе Февральской революции, которая длилась чуть больше недели и проходила в основном в столице — Петрограде, — в России пала монархия. Семь месяцев спустя Октябрьская революция привела к многолетней Гражданской войне и установлению нового режима — советской власти. Участники Февральской революции надеялись, что будущее устройство России определит демократически избранное Учредительное собрание. В ходе Октябрьской Учредительное собрание разогнали, а власть в стране захватили большевики, выступавшие не за демократию, а за «диктатуру пролетариата». В целом события 1917 года можно описать как приход к власти умеренных сил в феврале и последующую радикализацию революционного движения, завершившуюся в 1922 году образованием нового государства — СССР.

Временный комитет Государственной думы. Февраль 1917 года

Фото: Sputnik / Scanpix

То есть монархия в России пала всего за неделю?

Это так. Непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола Николая II и прекращение существования Российской империи. Произошло это стремительно — за считаные дни антивоенные митинги, забастовки рабочих и демонстрации, вызванные нехваткой продовольствия, переросли в беспорядки и вооруженное восстание, а требования наладить снабжение Петрограда сменились лозунгом «Долой самодержавие».

Произошло это стремительно — за считаные дни антивоенные митинги, забастовки рабочих и демонстрации, вызванные нехваткой продовольствия, переросли в беспорядки и вооруженное восстание, а требования наладить снабжение Петрограда сменились лозунгом «Долой самодержавие».

Нельзя сказать, что крушение монархии для всех было неожиданностью — легитимность царской власти слабела на протяжении многих лет, а некоторые политические деятели еще до начала Первой мировой предрекали скорый крах самодержавия (к примеру, об угрозе революции Николаю II в 1914 году писал бывший министр внутренних дел Петр Дурново, хотя подлинность этого документа иногда подвергается сомнению). С 1905 года, когда абсолютная монархия в России была ограничена, многочисленные группы и движения в стране выступали за дальнейшее ограничение самодержавия или его полную отмену. Тем не менее скорость, с которой разворачивались февральские события, до сих пор заставляет историков спорить, был ли бунт стихийным или стал результатом хорошо спланированного заговора. Важно и то, что далеко не все участники Февральской революции требовали полного упразднения монархии.

Важно и то, что далеко не все участники Февральской революции требовали полного упразднения монархии.

Кто и чего требовал?

Февральскую революцию 1917 года поддержали разные слои населения России — в числе ее участников были образованные люди и пролетариат, армия, политики из Государственной думы и члены радикальных движений, не представленных в парламенте. Центральным вопросом Февральской наряду с отношением к царской власти было отношение к войне. К началу 1917 года даже многие монархисты и высокопоставленные военные понимали, что продолжать вести войну так, как раньше, было невозможно. Если либералы и центристы настаивали на выполнении союзнических обязательств и продолжении участия России в Первой мировой, то левые требовали немедленного выхода из войны.

К наиболее умеренным силам революции можно отнести большинство политических партий, входивших в Думу, — в первую очередь Прогрессивный блок, объединивший партии, на первых порах выступавшие за «сохранение внутреннего мира» путем частичных реформ. Другие участники революции призывали к изменению строя и расширения полномочий парламента. Более радикальные (к ним относились, например, социал-демократы и социалисты-революционеры) требовали полной отмены самодержавия и помещичьего землевладения. При этом нельзя утверждать, что революция стала итогом деятельности какой-то из политических групп. Россия находилась в глубоком политическом кризисе, и различные движения не столько планировали революцию, сколько присоединились к уже начавшимся волнениям. По мере того как протестное движение нарастало, наиболее умеренные требования переставали соответствовать интересам большинства участников революции.

Другие участники революции призывали к изменению строя и расширения полномочий парламента. Более радикальные (к ним относились, например, социал-демократы и социалисты-революционеры) требовали полной отмены самодержавия и помещичьего землевладения. При этом нельзя утверждать, что революция стала итогом деятельности какой-то из политических групп. Россия находилась в глубоком политическом кризисе, и различные движения не столько планировали революцию, сколько присоединились к уже начавшимся волнениям. По мере того как протестное движение нарастало, наиболее умеренные требования переставали соответствовать интересам большинства участников революции.

Что привело к революции?

На вопрос о причинах революции историки отвечают по-разному. В советское время революцию объясняли «неизбежностью перемен»: на смену устаревшему укладу неминуемо должна была прийти новая, прогрессивная формация. Большинство современных исследователей склонны утверждать, что Февральская революция стала следствием накопившихся экономических, общественных и политических проблем и противоречий, усугубленных войной.

Накануне Первой мировой Россия была крупнейшей империей в Европе и ведущим экспортером хлеба; несмотря на аграрное устройство, страна занимала пятое место в мире по уровню промышленного роста; доля России в мировом промышленном производстве достигла 5,3% (по сравнению с 3,4% в 1881 году). По общему объему промышленного производства Россия вышла на 5–6-е место в мире. К 1917 году, после трех лет кровопролитной войны (по самым скромным подсчетам, Россия потеряла в Первой мировой около пяти миллионов человек убитыми и ранеными и больше двух миллионов пленными), промышленный рост практически прекратился; отмена ограничения на выпуск бумажных денег привела к инфляции и стремительному росту цен — за два с половиной года войны рубль подешевел на 70%. Ситуация на фронтах тоже была плачевной: как и всякая массовая армия, царская переживала серьезные проблемы с тыловым обеспечением; низкий уровень развития железных дорог затруднял перемещение войск; Россия терпела поражения, теряя западные территории, с которых на восток (и в основном — в столицу) направлялись беженцы.

Жители Петрограда стоят в очереди у продовольственного магазина. 28 февраля 1917 года

Фото: Sputnik / Scanpix

А разве революция началась не из-за Распутина?

Григорий Распутин, убитый заговорщиками в декабре 1916 года, не имеет прямого отношения к февральскому вооруженному восстанию, хотя свою роль в делегитимизации царской власти он, безусловно, сыграл. Распутин, сибирский крестьянин, посвятивший жизнь скитаниям по святым местам, приехал в Петербург в 1903 году и довольно быстро сделал карьеру при дворе. Познакомившись с ключевыми фигурами православного духовенства, он, пользуясь славой «старца» и божьего человека, уже в 1905 году был представлен царю. Распутин сумел убедить царскую семью, что способен вылечить от гемофилии наследника — царевича Алексея.

Несвертываемость крови, при которой любой ушиб грозил царевичу смертью от кровопотери, Распутин лечил «заговором», так что эффективность этого лечения оценить трудно. Однако его влияние на царскую семью, и в особенности на императрицу Александру Федоровну, не поддается сомнению. Сейчас большинство историков не склонны переоценивать непосредственное участие Распутина в политической жизни предреволюционной России, но в общественном сознании тех лет прочно закрепился его образ как опасного шарлатана (да к тому же еще и пьяницы), полностью подчинившего себе Александру Федоровну и захватившего власть в империи. Царица и двор стали в это время объектами постоянных насмешек. В армии ходили слухи, что Александра Федоровна была любовницей Распутина и немецкой шпионкой (эти обвинения строились исключительно на происхождении императрицы).

Сейчас большинство историков не склонны переоценивать непосредственное участие Распутина в политической жизни предреволюционной России, но в общественном сознании тех лет прочно закрепился его образ как опасного шарлатана (да к тому же еще и пьяницы), полностью подчинившего себе Александру Федоровну и захватившего власть в империи. Царица и двор стали в это время объектами постоянных насмешек. В армии ходили слухи, что Александра Федоровна была любовницей Распутина и немецкой шпионкой (эти обвинения строились исключительно на происхождении императрицы).

Императрица Александра Федоровна с Григорием Распутиным и детьми

Фото: Wikimedia Commons

Это было мирное восстание или вооруженное?

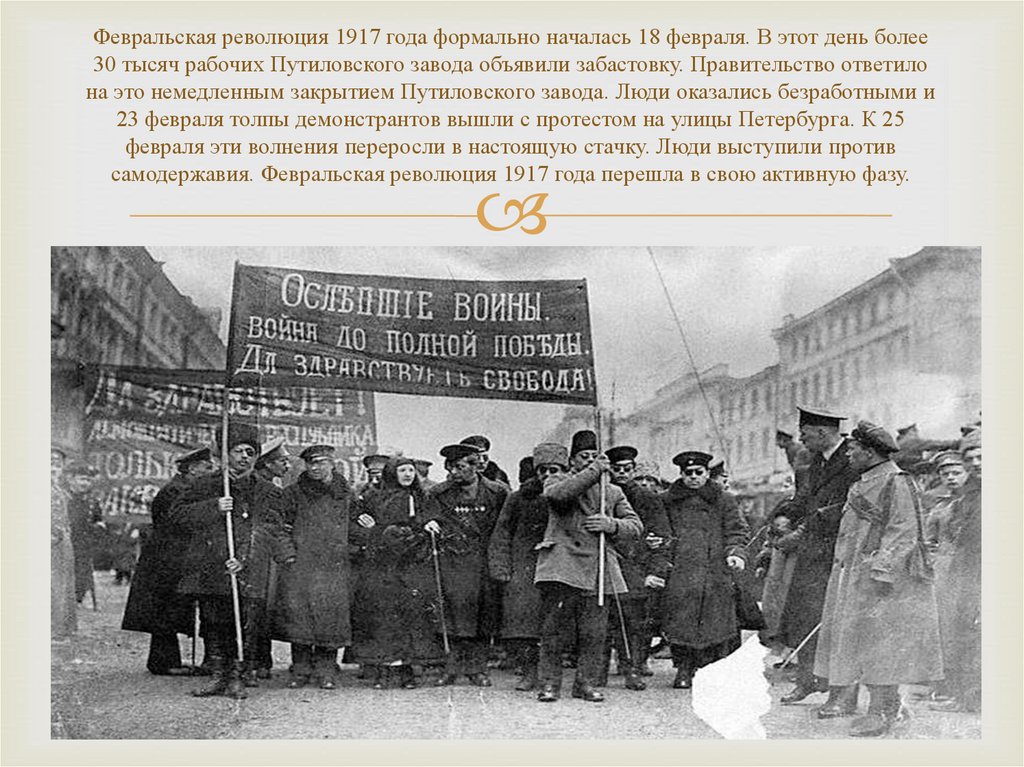

Непосредственным началом революции считают «хлебные бунты» — беспорядки, вызванные перебоями с поставками продовольствия в Петроград. Судя по источникам, настоящего дефицита, не говоря уже о голоде, в столице не было, но даже слухов о нехватке хлеба и планах правительства ввести продуктовые карточки хватило, чтобы к бакалейным лавкам выстроились очереди (считается, что именно тогда в этом значении стали использовать слово «хвост»). 21 февраля (6 марта по новому стилю) люди из очередей принялись громить витрины. Собственно революция началась 23 февраля (8 марта) — на этот день была запланирована масштабная антивоенная демонстрация, посвященная Дню работницы, а также стачки на нескольких петроградских заводах и фабриках. К бастующим рабочим, демонстрантам и участникам хлебных бунтов присоединялись беженцы, дезертиры и солдаты запасных батальонов, ждавшие отправки на фронт, — всего в демонстрациях и забастовках в центре города участвовали до 200 тысяч человек. В этот же день произошли первые столкновения с полицией и казаками, которых городские власти отправили на подавление беспорядков.

21 февраля (6 марта по новому стилю) люди из очередей принялись громить витрины. Собственно революция началась 23 февраля (8 марта) — на этот день была запланирована масштабная антивоенная демонстрация, посвященная Дню работницы, а также стачки на нескольких петроградских заводах и фабриках. К бастующим рабочим, демонстрантам и участникам хлебных бунтов присоединялись беженцы, дезертиры и солдаты запасных батальонов, ждавшие отправки на фронт, — всего в демонстрациях и забастовках в центре города участвовали до 200 тысяч человек. В этот же день произошли первые столкновения с полицией и казаками, которых городские власти отправили на подавление беспорядков.

На следующий день забастовки и беспорядки продолжились — число протестующих росло, городские власти не справлялись с ситуацией, 25 февраля отдельные воинские части начали стрелять в демонстрантов. В этот же вечер Николай II, получив очередные донесения о положении в столице, отдал распоряжение «решительно прекратить» беспорядки. Начались аресты, расквартированным в городе солдатам раздали патроны. При этом многие отказывались стрелять в толпу, ссылаясь, в частности, на то, что среди демонстрантов очень много женщин. Другие подчинялись приказам, но лишь формально. Самые опытные (и преданные царю) части в эти дни находились на фронте. 26 февраля произошел первый мятеж — солдаты Павловского полка открыли огонь по офицерам и полиции. Вскоре мятежи стали массовыми — вооруженные солдаты переходили на сторону восставших. 27 февраля началось вооруженное восстание. Протестующие подожгли несколько правительственных зданий, захватили арсеналы, вокзалы, мосты и тюрьмы, выпустили заключенных. К вечеру революционеры полностью контролировали столицу.

Начались аресты, расквартированным в городе солдатам раздали патроны. При этом многие отказывались стрелять в толпу, ссылаясь, в частности, на то, что среди демонстрантов очень много женщин. Другие подчинялись приказам, но лишь формально. Самые опытные (и преданные царю) части в эти дни находились на фронте. 26 февраля произошел первый мятеж — солдаты Павловского полка открыли огонь по офицерам и полиции. Вскоре мятежи стали массовыми — вооруженные солдаты переходили на сторону восставших. 27 февраля началось вооруженное восстание. Протестующие подожгли несколько правительственных зданий, захватили арсеналы, вокзалы, мосты и тюрьмы, выпустили заключенных. К вечеру революционеры полностью контролировали столицу.

Солдаты готовятся стрелять по демонстрантам в Петрограде

Фото: Rex / Vida Press

А где был царь?

Николай II в 1915-м решил принять на себя командование армией и покинул Петроград. В последующие годы он неоднократно приезжал в столицу, но фактическое управление государством в его отсутствие осуществляла императрица Александра Федоровна. Начало революции застало царя в военной ставке в Могилеве. Первое время Николай не придавал большого значения донесениям о демонстрациях, очевидно недооценивая их масштаб. Затем он стал требовать силового разгона демонстраций и роспуска Государственной думы. Вечером 27 февраля царь принял решение возвращаться в Петроград, но до столицы не доехал — из-за сведений, что подступы к городу захватили восставшие, поезд императора развернулся и поехал в Псков, где находился штаб Северного фронта.

Начало революции застало царя в военной ставке в Могилеве. Первое время Николай не придавал большого значения донесениям о демонстрациях, очевидно недооценивая их масштаб. Затем он стал требовать силового разгона демонстраций и роспуска Государственной думы. Вечером 27 февраля царь принял решение возвращаться в Петроград, но до столицы не доехал — из-за сведений, что подступы к городу захватили восставшие, поезд императора развернулся и поехал в Псков, где находился штаб Северного фронта.

В Петрограде тем временем завершился переворот. Совет министров, признав, что не контролирует ситуацию в городе, самораспустился. Госдума, распущенная указом императора, тут же сформировала Временный комитет, который принял сторону восставших и сосредоточил в своих руках власть в стране (одновременно был образован Петроградский совет рабочих и крестьянских депутатов, который тоже претендовал на власть в России и вплоть до октября действовал параллельно с Временным комитетом). 28 февраля Временный комитет отправил в Псков посланников — договариваться с Николаем об отречении. Отречение Николая не должно было непременно означать свержение монархии. Царь отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила, а тот (тоже после переговоров, в ходе которых на него оказывалось значительное давление) решил, что дальнейший строй России должно определить Учредительное собрание.

Отречение Николая не должно было непременно означать свержение монархии. Царь отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила, а тот (тоже после переговоров, в ходе которых на него оказывалось значительное давление) решил, что дальнейший строй России должно определить Учредительное собрание.

Николай II в Могилеве, 1916 год

Фото: ТАСС

Но ведь не могло быть так, чтобы революцию никто не организовывал?

Долгое время в советской историографии было принято подчеркивать ключевую роль большевиков и пролетариата в свержении самодержавия. Действительно, сохранились свидетельства, в соответствии с которыми местные ячейки РСДРП призывали «максимально развивать» начавшееся революционное движение. Бесспорно также, что до начала революции левые (не только большевики) вели агитацию в тылу, в том числе на бастующих заводах и в мятежных запасных батальонах. Однако едва ли можно говорить о решающей роли большевистской пропаганды в февральских событиях.

На Западе большинство исследователей считают, что Февральская революция — исключительно результат народного бунта, но и эта позиция представляется не до конца правильной: к стихийным выступлениям, безусловно, добавлялись спланированные действия многочисленных групп и сил, некоторые из которых можно назвать заговором. Самый известный — заговор Александра Гучкова, лидера умеренной партии «Союз 17 октября». Гучков спланировал переворот, по итогам которого Николай II должен был отречься от престола в пользу сына, в России установилась бы конституционная монархия. Реализовать план до конца он не успел: восстание разразилось за несколько недель до назначенной заговорщиками даты. Однако некоторые историки утверждают, что исход революции — отречение Николая и начало работы Временного правительства, в котором Гучков получил пост военного и морского министра, — был прямым результатом его деятельности.

Самый известный — заговор Александра Гучкова, лидера умеренной партии «Союз 17 октября». Гучков спланировал переворот, по итогам которого Николай II должен был отречься от престола в пользу сына, в России установилась бы конституционная монархия. Реализовать план до конца он не успел: восстание разразилось за несколько недель до назначенной заговорщиками даты. Однако некоторые историки утверждают, что исход революции — отречение Николая и начало работы Временного правительства, в котором Гучков получил пост военного и морского министра, — был прямым результатом его деятельности.

На чьей стороне была Америка? А Германия?

Вопрос об участии США, Германии и других стран в революционных событиях в России скорее относится к Октябрьской революции и ее последствиям — Гражданской войне и интервенции западных стран. До этих событий интерес и участие западных стран в российской политической жизни были связаны с войной: страны Антанты были заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала участие в войне, а их противники — в первую очередь Германия и Австро-Венгрия — в том, чтобы Россия из войны вышла.

Известно, что агентурную работу в России вели в том числе англичане, а Германия как минимум с 1907 года частично финансировала деятельность РСДРП — будущей партии большевиков. Существует устоявшаяся версия, что знаменитый «пломбированный вагон» — поезда, на которых из Швейцарии в Россию прибыли Ленин и другие революционеры, — были пропущены через территорию Германии именно с тем расчетом, что большевики, придя к власти, выведут Россию из войны. Однако сделано это было уже после того, как Февральская революция в Петрограде победила.

Владимир Ленин в Стокгольме — на пути из Швейцарии в Россию. 31 марта 1917 года

Фото: Викки Мальмстрем / Sputnik / Scanpix

Как все поняли, что революция закончилась?

После победы восстания в Петрограде новая власть установилась в российских губерниях почти автоматически — по телеграфу. К концу марта 1917 года этот процесс был завершен, причем в основном мирно. Единственными исключениями стали события в Твери, где толпа разгромила город и растерзала генерал-губернатора, и на базах Балтийского флота в Ревеле (Таллине), Кронштадте и ряде других, где матросы расстреливали офицеров и убили в том числе командующего флотом. В любом случае считать Февральскую революцию бескровной неверно: во время восстания в Петрограде и в последующие месяцы погибли до полутора тысяч человек.

В любом случае считать Февральскую революцию бескровной неверно: во время восстания в Петрограде и в последующие месяцы погибли до полутора тысяч человек.

Константин Бенюмов

«Медуза» благодарит доктора исторических наук, профессора Высшей школы экономики Михаила Давыдова за помощь в подготовке материала

7 События, приведшие к Американской революции

1. Закон о гербовых марках (март 1765 г.)

VCG Wilson/Corbis/Getty ImagesЛист пенни-доходных марок, напечатанных Великобританией для американских колоний после принятия Закона о гербовых марках 1765 г.

Чтобы возместить часть огромного долга, оставшегося после войны с Францией, парламент принял такие законы, как Закон о гербовых марках, который впервые облагал налогом широкий спектр сделок в колониях.

«До этого в каждой колонии было собственное правительство, которое решало, какие налоги они будут платить, и собирало их», — объясняет Уиллард Стерн Рэндалл, почетный профессор истории в колледже Шамплейн и автор многочисленных работ по ранней истории Америки, в том числе Освобождение Америки: как война 1812 года действительно положила конец американской революции. «Они чувствовали, что потратили много крови и денег, чтобы защитить колонистов от индейцев, и поэтому они должны заплатить свою долю».

«Они чувствовали, что потратили много крови и денег, чтобы защитить колонистов от индейцев, и поэтому они должны заплатить свою долю».

Колонисты так не считали. Они возмущались тем, что им приходилось не только покупать товары у британцев, но и платить за них налоги. «Налог так и не был собран, потому что повсюду были беспорядки», — говорит Рэндалл. В конце концов Бенджамин Франклин убедил британцев отменить его, но это только усугубило ситуацию. «Это заставило американцев думать, что они могут дать отпор всему, что угодно британцам», — говорит Рэндалл.

ПОДРОБНЕЕ: Закон о гербовых марках

2. Законы Таунсенда (июнь-июль 1767 г.)

Hulton Archive/Getty ImagesАмериканский колонист с тревогой читает королевское объявление о налоге на чай в колониях как британец Рядом стоит солдат с ружьем и штыком, Бостон, 1767 год. Налог на чай был одним из пунктов законов Тауншенда.

Парламент снова попытался утвердить свою власть, приняв закон о налогообложении товаров, ввозимых американцами из Великобритании. Корона учредила совет таможенных уполномоченных, чтобы остановить контрабанду и коррупцию среди местных чиновников в колониях, которые часто были замешаны в незаконной торговле.

Корона учредила совет таможенных уполномоченных, чтобы остановить контрабанду и коррупцию среди местных чиновников в колониях, которые часто были замешаны в незаконной торговле.

Американцы нанесли ответный удар, организовав бойкот британских товаров, подлежащих налогообложению, и начали притеснять британских таможенников. Стремясь подавить сопротивление, британцы направили войска для оккупации Бостона, что только усугубило неприязнь.

ПОДРОБНЕЕ: The Townshend Acts

3. Бостонская резня (март 1770 г.)00:04 Кипящая напряженность между британскими оккупантами и жителями Бостона достигла своего пика однажды вечером, когда разногласия между учеником парика и британским солдатом привели к тому, что толпа из 200 колонистов окружила семь британских солдат. Когда американцы начали насмехаться над британцами и бросать в них вещи, солдаты, видимо, потеряли самообладание и начали стрелять в толпу.

Когда дым рассеялся, трое мужчин, в том числе афроамериканский моряк по имени Криспус Аттакс, были мертвы, а двое других были смертельно ранены. Резня стала полезным инструментом пропаганды для колонистов, особенно после того, как Пол Ревир распространил гравюру, на которой британцы были ошибочно изображены как агрессоры.

Резня стала полезным инструментом пропаганды для колонистов, особенно после того, как Пол Ревир распространил гравюру, на которой британцы были ошибочно изображены как агрессоры.

ПОДРОБНЕЕ: Борьба снежками положила начало американской революции?

4. Бостонское чаепитие (декабрь 1773 г.)

Bettmann Archive/Getty ImagesБостонское чаепитие уничтожает чай в Бостонской гавани 16 декабря 1773 г. обременительное законодательство Таунсенда. Но они оставили в силе налог на чай и в 1773 году приняли новый закон, Закон о чае, чтобы поддержать испытывающую финансовые затруднения Британскую Ост-Индскую компанию. Закон предоставил компании расширенный льготный режим в соответствии с налоговым законодательством, чтобы она могла продавать чай по цене, которая ниже, чем у американских торговцев, которые импортировали чай у голландских торговцев.

Американцам это не понравилось. «Они не хотели, чтобы британцы говорили им, что им нужно покупать чай, но дело было не только в этом», — объясняет Рэндалл. «Американцы хотели иметь возможность торговать с любой страной, которую они хотели».

«Американцы хотели иметь возможность торговать с любой страной, которую они хотели».

Радикальная группа «Сыны свободы» решила противостоять британцам в лоб. Слегка замаскированные под могавков, они высадились на три корабля в бостонской гавани и уничтожили более 92 000 фунтов британского чая, сбросив его в гавань. Чтобы подчеркнуть, что они были повстанцами, а не вандалами, они избегали причинения вреда кому-либо из экипажа или повреждения самих кораблей, а на следующий день даже заменили сломанный замок.

Тем не менее, акт неповиновения «действительно взбесил британское правительство», объясняет Рэндалл. «Многие акционеры Ост-Индской компании были членами парламента. Каждый из них заплатил по 1000 фунтов стерлингов — сейчас это, вероятно, около миллиона долларов — за долю в компании, чтобы получить долю от всего этого чая, который они собирались впихнуть в глотки колонистов. Так что, когда эти люди из низов в Бостоне уничтожили свой чай, для них это было серьезно».

ПОДРОБНЕЕ: Бостонское чаепитие

5.

Принудительные акты (март-июнь 1774 г.) MPI/Getty Images

Принудительные акты (март-июнь 1774 г.) MPI/Getty ImagesПервый Континентальный конгресс, состоявшийся в Карпентерс-холле, Филадельфия, собрался, чтобы определить права американцев и организовать план сопротивления актам принуждения, введенным британским парламентом в качестве наказания за Бостонское чаепитие.

В ответ на Бостонское чаепитие британское правительство решило, что оно должно укротить непокорных колонистов в Массачусетсе. Весной 1774 года парламент принял ряд законов, Принудительные акты, которые закрыли Бостонскую гавань до тех пор, пока не будет выплачена реституция за уничтоженный чай, заменили выборный совет колонии советом, назначаемым британцами, дали широкие полномочия британскому военному губернатору. Генерал Томас Гейдж и запретил городские собрания без одобрения.

Еще одно положение защищало британских колониальных чиновников, которым были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, от судебного разбирательства в Массачусетсе, вместо этого требовало их отправки в другую колонию или обратно в Великобританию для суда.

Но, пожалуй, самым провокационным положением был Закон о расквартировании, который позволял британским военным чиновникам требовать размещения своих войск в незанятых домах и зданиях в городах, вместо того чтобы оставаться в сельской местности. Хотя это не заставляло колонистов размещать войска в собственных домах, им приходилось оплачивать расходы на жилье и питание солдат. Расквартирование войск в конечном итоге стало одним из поводов для недовольства, упомянутых в Декларации независимости.

ПОДРОБНЕЕ: Как принудительные действия помогли разжечь американскую революцию

6. Лексингтон и Конкорд (апрель 1775 г.) .

Британский генерал Томас Гейдж повел отряд британских солдат из Бостона в Лексингтон, где он планировал захватить лидеров колониальных радикалов Сэма Адамса и Джона Хэнкока, а затем направиться в Конкорд и захватить их порох. Но американские шпионы пронюхали об этом плане, и с помощью наездников, таких как Пол Ревир, распространились слухи, что нужно быть готовым к встрече с британцами.

На Лексингтон-Коммон британские силы столкнулись с 77 американскими ополченцами, и они начали стрелять друг в друга. Семь американцев погибли, но другим ополченцам удалось остановить британцев в Конкорде и продолжали преследовать их, когда они отступали обратно в Бостон.

Британцы потеряли 73 человека убитыми, еще 174 ранеными и 26 пропавшими без вести. Кровавое столкновение доказало британцам, что колонисты были грозными врагами, к которым нужно относиться серьезно. Это было началом войны Америки за независимость.

ПОДРОБНЕЕ: Битвы при Лексингтоне и Конкорде

7. Британские атаки на прибрежные города (октябрь 1775 — январь 1776)

Хотя боевые действия Войны за независимость начались с Лексингтона и Конкорда, Рэндалл говорит, что в начале, это было неясно, готовы ли южные колонии, чьи интересы не обязательно совпадали с интересами северных колоний, вести войну за независимость.

«Южане полностью зависели от англичан в плане покупки урожая и не доверяли янки», — объясняет он. «А в Новой Англии пуритане считали южан ленивыми».

«А в Новой Англии пуритане считали южан ленивыми».

Но это было до того, как жестокие британские морские бомбардировки и сожжение прибрежных городов Фалмут, штат Массачусетс, и Норфолк, штат Вирджиния, помогли объединить колонии. В Фалмуте, где горожанам приходилось хватать свое имущество и спасаться бегством, северянам пришлось столкнуться со «страхом, что британцы сделают с ними все, что захотят», — говорит Рэндалл.

Как писал историк Хольгер Хук, сожжение Фалмута потрясло генерала Джорджа Вашингтона, который осудил это как «превышающее варварство и жестокость все враждебные действия, совершенные среди цивилизованных народов».

Точно так же в Норфолке ужас деревянных зданий города, сгоревших после семичасовой морской бомбардировки, потряс южан, которые также знали, что британцы предлагают афроамериканцам свободу, если они возьмутся за оружие на стороне лоялистов. . «Норфолк вызвал страх перед восстанием рабов на Юге, — говорит Рэндалл.

Лидеры повстанцев захватили сожженные два порта, чтобы доказать, что колонистам необходимо объединиться, чтобы выжить против безжалостного врага, и осознать потребность в независимости — дух, который в конечном итоге приведет к их победе.

Франко-индейская война — Семилетняя война

Автор: History.com Editors

Обновлено: | Оригинал:

Getty ImagesФранцузско-индийская война, также известная как Семилетняя война, стала еще одной главой в долгой имперской борьбе между Великобританией и Францией. Когда экспансия Франции в долину реки Огайо привела к повторному конфликту с претензиями британских колоний, серия сражений привела к официальному объявлению Великобританией войны в 1756 году. Благодаря финансированию будущего премьер-министра Уильяма Питта британцы переломили ситуацию. с победами при Луисбурге, форте Фронтенак и франко-канадской цитадели Квебек. На мирной конференции 1763 года британцы получили территории Канады от Франции и Флориды от Испании, открыв долину Миссисипи для экспансии на запад.

Война между французами и индейцами: краткое изложение

Семилетняя война (называемая Франко-индейской войной в колониях) длилась с 1756 по 1763 год и стала главой в имперской борьбе между Великобританией и Францией, названной Второй сотней лет ‘ Война.

В начале 1750-х годов экспансия Франции в долину реки Огайо неоднократно приводила к конфликту с претензиями британских колоний, особенно Вирджинии. В 1754 году французы построили форт Дюкен в месте слияния рек Аллегейни и Мононгахела, образуя реку Огайо (на территории современного Питтсбурга), что сделало его стратегически важным оплотом, который британцы неоднократно атаковали.

В течение 1754 и 1755 годов французы одержали ряд побед, быстро победив молодого Джорджа Вашингтона, генерала Эдварда Брэддока и преемника Брэддока, губернатора штата Массачусетс Уильяма Ширли.

В 1755 году губернатор Ширли, опасаясь, что французские поселенцы в Новой Шотландии (Акадии) встанут на сторону Франции в любом военном противостоянии, изгнал сотни из них в другие британские колонии; многие изгнанники жестоко пострадали. На протяжении всего этого периода британским военным усилиям мешало отсутствие интереса у себя дома, соперничество между американскими колониями и больший успех Франции в завоевании поддержки индейцев.

В 1756 году британцы официально объявили войну (отметив официальное начало Семилетней войны), но их новый командующий в Америке, лорд Лаудон, столкнулся с теми же проблемами, что и его предшественники, и не добился больших успехов против французов и их индейцев. союзники.

Ситуация изменилась в 1757 году, потому что Уильям Питт, новый британский лидер, увидел в колониальных конфликтах ключ к построению огромной Британской империи. Взяв взаймы для финансирования войны, он заплатил Пруссии за войну в Европе и возместил колониям расходы на сбор войск в Северной Америке.

Победа британцев в Канаде

В июле 1758 года британцы одержали свою первую крупную победу при Луисбурге, недалеко от устья реки Святого Лаврентия. Через месяц они взяли форт Фронтенак на западном берегу реки.

В ноябре 1758 года генерал Джон Форбс захватил форт Дюкен для британцев после того, как французы разрушили и покинули его, и на этом месте был построен форт Питт, названный в честь Уильяма Питта, что дало британцам ключевой оплот.

Затем британцы приблизились к Квебеку, где генерал Джеймс Вулф одержал впечатляющую победу в битве за Квебек на равнинах Авраама в сентябре 1759 года.(хотя и он, и французский командующий маркиз де Монкальм были смертельно ранены).

С падением Монреаля в сентябре 1760 года французы потеряли последний плацдарм в Канаде. Вскоре Испания присоединилась к Франции против Англии, и до конца войны Великобритания сосредоточилась на захвате французских и испанских территорий в других частях мира.

Парижский договор положил конец войне

Война между Францией и Индией закончилась подписанием Парижского договора в феврале 1763 года. Британцы получили Канаду от Франции и Флориду от Испании, но разрешили Франции сохранить свои сахарные острова в Вест-Индии. и отдал Луизиану Испании. Это соглашение значительно укрепило американские колонии, устранив их европейских соперников на севере и юге и открыв долину Миссисипи для экспансии на запад.

Влияние Семилетней войны на американскую революцию

Британская корона заимствовала большие суммы у британских и голландских банкиров для финансирования войны, удвоив государственный долг Великобритании.