Историк

Хотя Новгородом управляло боярство, во главе его стояли князья. Среди них было немало ярких, незаурядных личностей, оставивших в русской истории заметный след

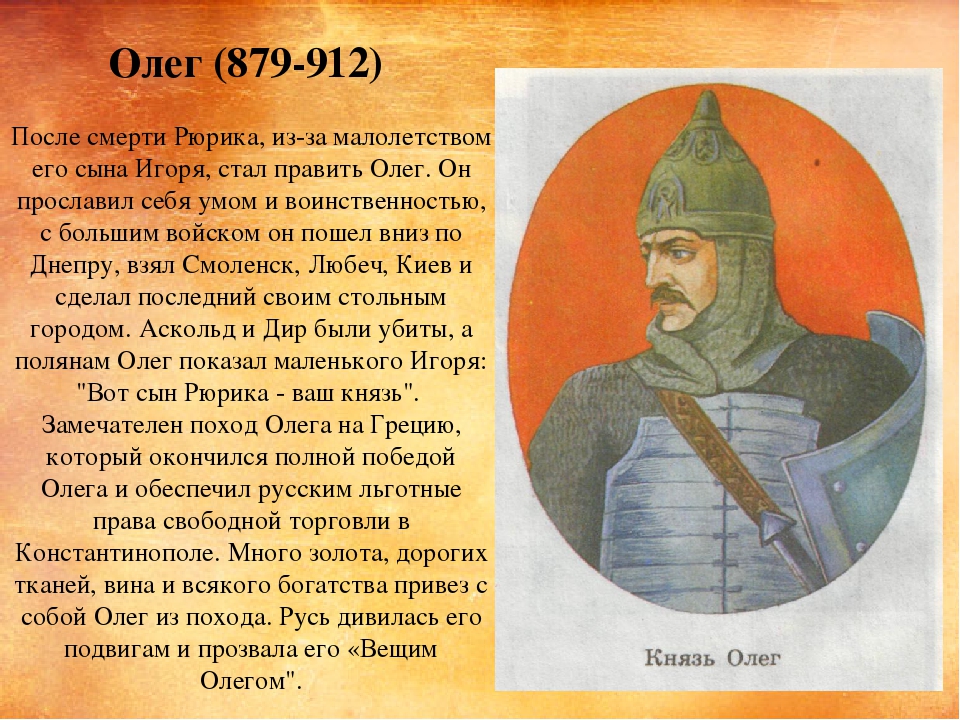

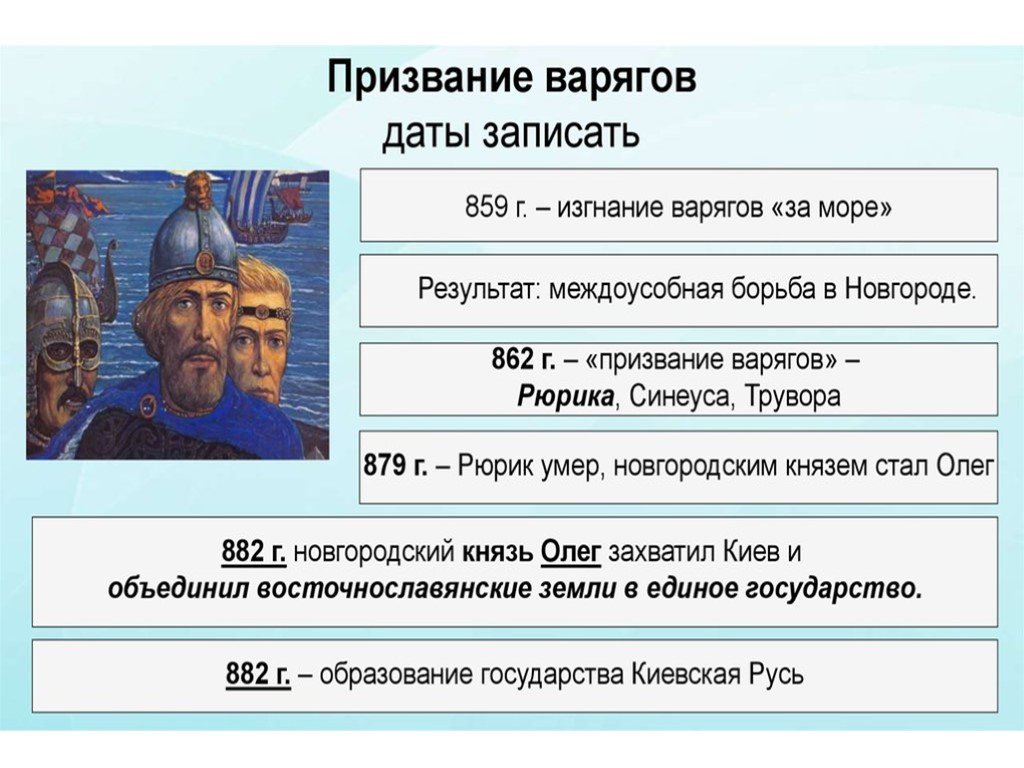

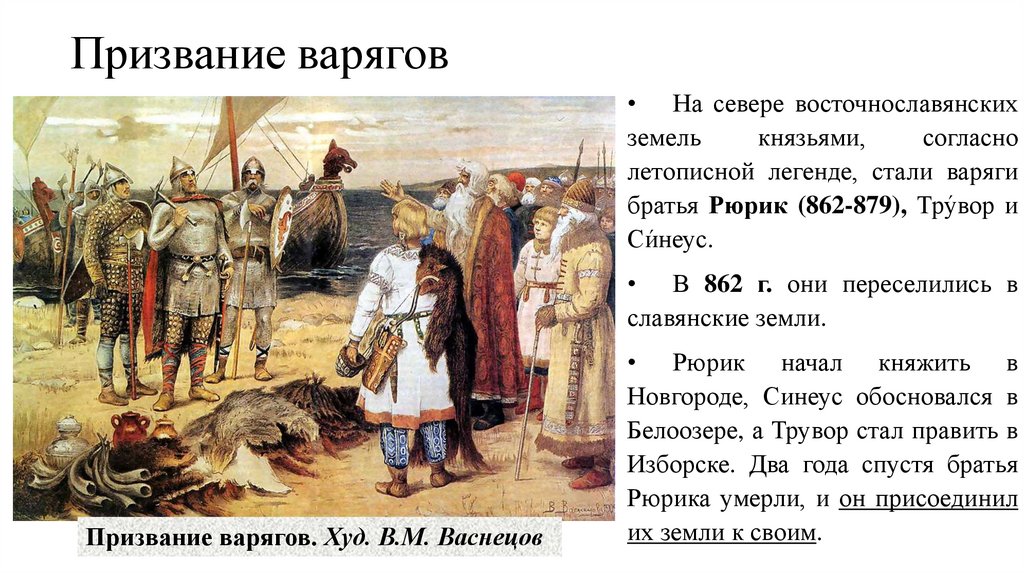

Так уж случилось, что первые новгородские князья не были новгородскими. Они правили в двух верстах от города, который еще не был основан, в нынешнем Рюриковом городище. Не были они и русскими: по главной из существующих версий, основателя династии Рюрика призвали на княжение из Скандинавии. Здесь важно отметить, что уже тогда князь был «приглашенным специалистом», получавшим за свои услуги плату, но не имевшим полной власти над будущими новгородцами и их землями.

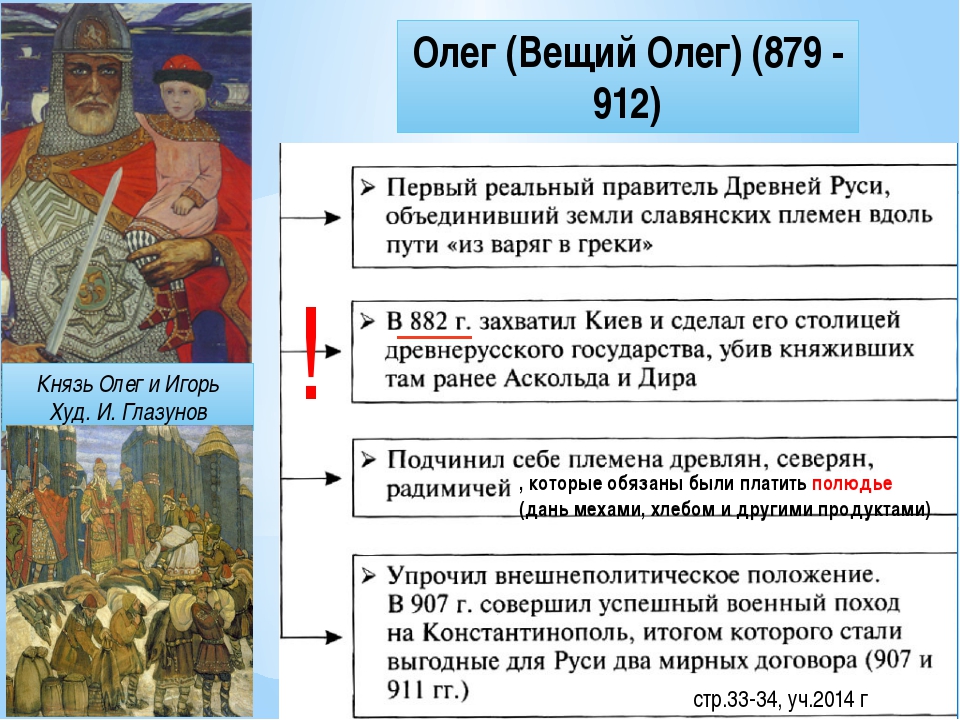

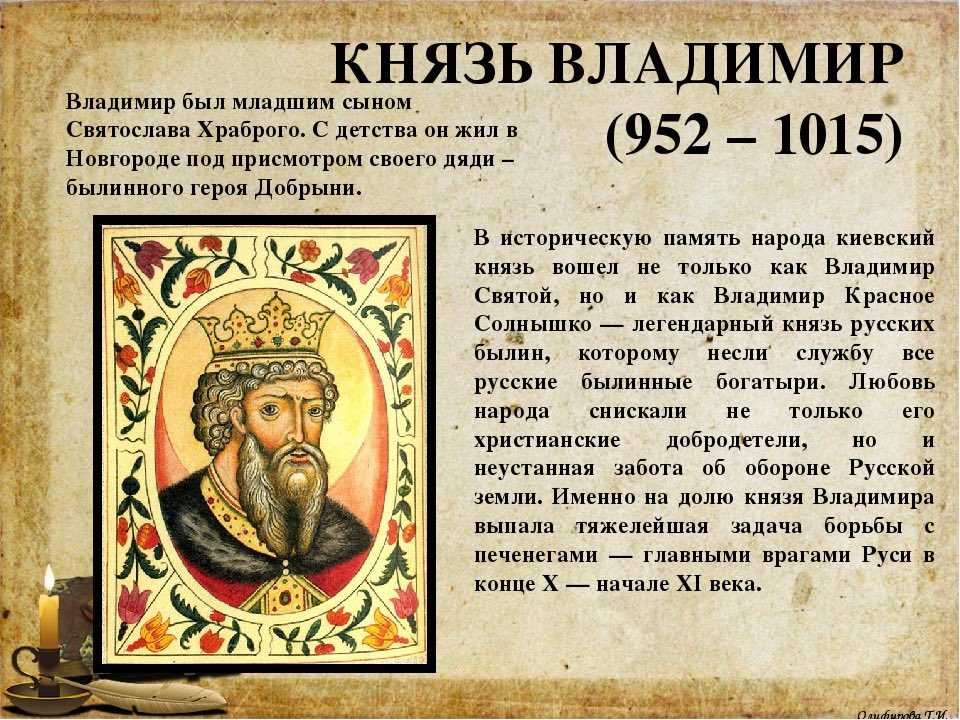

Когда наследники Рюрика Олег и Игорь перенесли столицу в Киев, в уже возникшем Новгороде остались назначенные ими посадники, ежегодно посылавшие дань киевскому князю. В 969 году на берегах Волхова снова появился князь – Владимир Святославич, будущий креститель Руси, получивший город в качестве удела. Утвердившись в Киеве, Владимир посадил в Новгороде сначала своего старшего сына Вышеслава, а после его смерти – Ярослава.

Великий князь Владимир Святославич. «Царский титулярник». 1672 год

На службе Киева

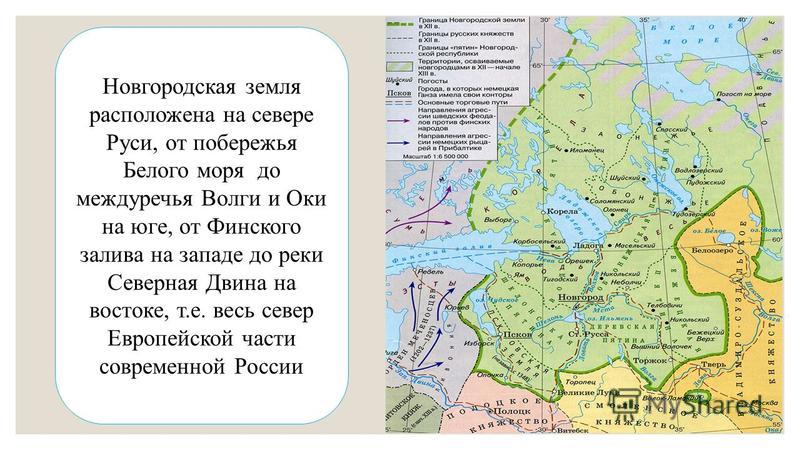

Ярослав, подобно своему отцу, использовал Новгород как плацдарм для завоевания власти в Киеве. Одержав в 1019 году победу над братом Святополком, он в благодарность даровал новгородцам вечное освобождение от дани. Впрочем, возможно, что так называемые «Ярославли грамоты» были выдуманы: позже городские власти не смогли предъявить их великому князю московскому Ивану III в доказательство своих «древних свобод». Как бы то ни было, при Ярославе, которого прозвали Мудрым, Новгород стал фактически самостоятельным. И не только он, но и обширные территории Северо-Западной Руси, где новгородцы основали или прибрали к рукам множество городов и сел. Уже в XI веке их владения на севере достигли Белого моря, а на востоке – «Камня», то есть Уральских гор. Новгород стал центром обмена товарами между этими землями и Западной Европой, к которой тяготел больше, чем к далекому Киеву.

Стремление новгородцев к обособлению проявилось уже при старшем сыне Ярослава Владимире, правившем городом в 1036–1052 годах. В 1043-м Владимир со своим побратимом Харальдом Суровым, будущим королем Норвегии, совершил поход на Византию, а годом раньше подчинил юг Финляндии. Как и отец, он уделял внимание не только завоеваниям: при нем в Новгороде были возведены знаменитый Софийский собор и мощный кремль, защищавший город на протяжении веков; под его покровительством новгородский епископ Лука Жидята создал первый на Руси самостоятельный литературный текст – «Поучение к братии». Если бы Владимир не умер раньше отца (в 32 года), он вполне мог бы вернуть в Новгород столицу Руси, история которой повернулась бы тогда совсем иначе.

После его смерти городом на Волхове недолго правил другой сын Ярослава – Изяслав, который, перейдя в Киев, оставил вместо себя юного сына Мстислава. При Мстиславе Новгород впервые стал жертвой княжеских усобиц: его сжег и разграбил грозный полоцкий князь Всеслав Брячиславич, увезший с собой даже колокола Святой Софии. В 1069 году слабого Мстислава сменил его воинственный кузен Глеб Святославич, княживший ранее в Тмутаракани. Он сумел отбить новое нападение полочан, но вскоре столкнулся с восстанием язычников, которое возглавил некий волхв. По рассказу «Повести временных лет», Глеб смело вышел против толпы мятежников, которые собирались убить новгородского епископа. Он спросил волхва, утверждавшего, что может предсказывать будущее: «А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?» «Чудеса великие сотворю», – хвастливо ответил тот, и тут князь выхватил из-под плаща топор и разрубил волхва пополам. Быстро осознав неправоту покойного, усомнившиеся в новой вере новгородцы разошлись. Однако своим для них Глеб так и не стал. Когда в Новгородской земле случился неурожай, жители – отголосок древних суеверий – обвинили в несчастиях «негодного» князя. В этот раз Глеб не проявил смелости: бежал из города на север, где и был убит чудью.

В 1069 году слабого Мстислава сменил его воинственный кузен Глеб Святославич, княживший ранее в Тмутаракани. Он сумел отбить новое нападение полочан, но вскоре столкнулся с восстанием язычников, которое возглавил некий волхв. По рассказу «Повести временных лет», Глеб смело вышел против толпы мятежников, которые собирались убить новгородского епископа. Он спросил волхва, утверждавшего, что может предсказывать будущее: «А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?» «Чудеса великие сотворю», – хвастливо ответил тот, и тут князь выхватил из-под плаща топор и разрубил волхва пополам. Быстро осознав неправоту покойного, усомнившиеся в новой вере новгородцы разошлись. Однако своим для них Глеб так и не стал. Когда в Новгородской земле случился неурожай, жители – отголосок древних суеверий – обвинили в несчастиях «негодного» князя. В этот раз Глеб не проявил смелости: бежал из города на север, где и был убит чудью.

На его место великий князь Изяслав поставил другого своего сына – Святополка, который обещал новгородцам не покидать их, но после нескольких ссор с городской верхушкой перебрался в другое княжество. Новый киевский князь Всеволод в 1088 году отправил в Новгород внука – 12-летнего Мстислава, сына Владимира Мономаха. Этот князь наконец-то пришелся горожанам по душе: так, сумевший было стать новгородским князем Давид Святославич правил там недолго, а Мстислав был возвращен в город. Отстояли своего князя новгородцы и в 1102 году: на попытку занявшего киевский стол Святополка Изяславича (того самого, что когда-то оставил Новгород) прислать вместо Мстислава своего сына Ярослава последовал дерзкий ответ: «Аще ли две главы имеет сын твои, то пошли и; а сего ны дал Всеволод, а въскормили есмы собе князь; а ты еси шел от нас».

Новый киевский князь Всеволод в 1088 году отправил в Новгород внука – 12-летнего Мстислава, сына Владимира Мономаха. Этот князь наконец-то пришелся горожанам по душе: так, сумевший было стать новгородским князем Давид Святославич правил там недолго, а Мстислав был возвращен в город. Отстояли своего князя новгородцы и в 1102 году: на попытку занявшего киевский стол Святополка Изяславича (того самого, что когда-то оставил Новгород) прислать вместо Мстислава своего сына Ярослава последовал дерзкий ответ: «Аще ли две главы имеет сын твои, то пошли и; а сего ны дал Всеволод, а въскормили есмы собе князь; а ты еси шел от нас».

От «вскормленного» ими Мстислава горожане добились новых привилегий, включая запрет князю собирать подати и ограничение на владение вотчинами в Новгородской земле. Произошли и более значимые перемены: как писал выдающийся историк и археолог Валентин Янин, «боярство создает параллельный князю орган власти, избирая из своей среды авторитетного участника государственного управления – посадника». Так, если раньше посадником называли наместника князя, правящего тогда, когда княжеский стол по каким-либо причинам оказывался вакантным, то отныне боярский посадник сосуществовал с князем. За время своего княжения Мстислав немало сделал для благоустройства города, расширив кремль и построив ряд церквей, в том числе пятиглавый Николо-Дворищенский собор.

Так, если раньше посадником называли наместника князя, правящего тогда, когда княжеский стол по каким-либо причинам оказывался вакантным, то отныне боярский посадник сосуществовал с князем. За время своего княжения Мстислав немало сделал для благоустройства города, расширив кремль и построив ряд церквей, в том числе пятиглавый Николо-Дворищенский собор.

На службе Новгорода

В 1117 году ставший великим князем Мономах, решив не мириться больше с нарочитой самостоятельностью Новгорода, отозвал Мстислава. В город он отправил его юного сына Всеволода (в крещении Гавриила), и тот более или менее благополучно правил до 1132 года, пока новый киевский князь Ярополк не перевел его в Переяславль. Дядя Всеволода Юрий Долгорукий, также желавший владеть этим городом, выгнал оттуда племянника. Тогда обиженный Всеволод вернулся в Новгород, набрал там войско и вместе с братом Изяславом пошел походом на Суздаль против Юрия. В кровопролитной битве у Жданой горы братья были разбиты.

Князь Глеб Святославич убивает волхва на новгородском вече. Худ. А.П. Рябушкин. 1898 год

По возвращении в Новгород в 1136 году Всеволода Мстиславича ждал неласковый прием: его вместе с семьей заключили под стражу на епископском дворе и отдали под суд. Обвинений было немало: «не блюдет смердов»; бросил Новгород, чтобы сесть в Переяславле; проявил трусость в сражении («Ехал ты с боя впереди всех, а потому много погибших»). Оправдаться князь не смог – и был навечно изгнан из города. Правда, вместе с ним ушло немало его сторонников из числа «лучших людей», а соседний Псков, прежде управляемый из Новгорода, пригласил Всеволода к себе. Новгородцы во главе с новым князем Святославом Ольговичем двинулись было на соседей, но тут Всеволод своевременно, как не раз случалось в новгородской истории, скончался.

События 1136 года зафиксировали перелом в истории города: отныне он самостоятельно приглашал к себе князей и смещал их. Все должностные лица теперь избирались на вече без участия князя, за которым остались только командование войском во время войны и судебные решения (впрочем, и их он принимал только с согласия посадника; в одном из более поздних договоров Новгорода сказано: «А бес посадника ти, княже, волостии не роздавати, ни грамотъ даяти»).

Чудо от образа Богоматери «Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами). Икона. Середина XV века, Новгород

Много лет новгородские князья боролись с Юрием Долгоруким и его потомками. В 1149 году княживший в Новгороде Ярослав Изяславич участвовал в походе сыновей и внуков Мстислава на Северо-Восточную Русь, когда разорению подверглись окрестности Ярославля. А в 1170 году суздальцы явились под стены Новгорода, но горожане (согласно легенде, помог им чудотворный образ Богоматери «Знамение») внезапной вылазкой сумели разбить врага, взяв так много пленных, что их продавали за гроши.

Новый князь навел порядок в городских делах, обновил укрепления Новгорода и подвластных ему городов, присоединил часть прибалтийских земель, заслонив дорогу немецким рыцарям. Новгородские летописи говорят о Мстиславе исключительно хвалебно: и храбр, и щедр, и справедлив. Но он не прикипел душой к строптивому городу и в 1215 году ушел править на юг, в Галич. Впрочем, вскоре вернулся, чтобы повести новгородско-смоленские полки против суздальцев в Липицкой битве, где союзники одержали полную победу. Между тем без Мстислава Удатного снова начались распри в Новгороде, в конце концов пригласившем княжить Ярослава Всеволодовича, брата владимиро-суздальского князя. При нем на город обрушился страшный голод, а затем губительный пожар, после которого летописец сетовал: «Новгород уже кончился». Вдобавок рыцари ордена меченосцев все ближе подбирались к новгородским землям, не скрывая намерений подчинить себе «русских еретиков». Князь Ярослав в 1234 году наголову разбил их на реке Омовже (ныне Эмайыги в Эстонии), но через пару лет отбыл княжить в Киев, оставив вместо себя юного сына Александра.

Между тем без Мстислава Удатного снова начались распри в Новгороде, в конце концов пригласившем княжить Ярослава Всеволодовича, брата владимиро-суздальского князя. При нем на город обрушился страшный голод, а затем губительный пожар, после которого летописец сетовал: «Новгород уже кончился». Вдобавок рыцари ордена меченосцев все ближе подбирались к новгородским землям, не скрывая намерений подчинить себе «русских еретиков». Князь Ярослав в 1234 году наголову разбил их на реке Омовже (ныне Эмайыги в Эстонии), но через пару лет отбыл княжить в Киев, оставив вместо себя юного сына Александра.

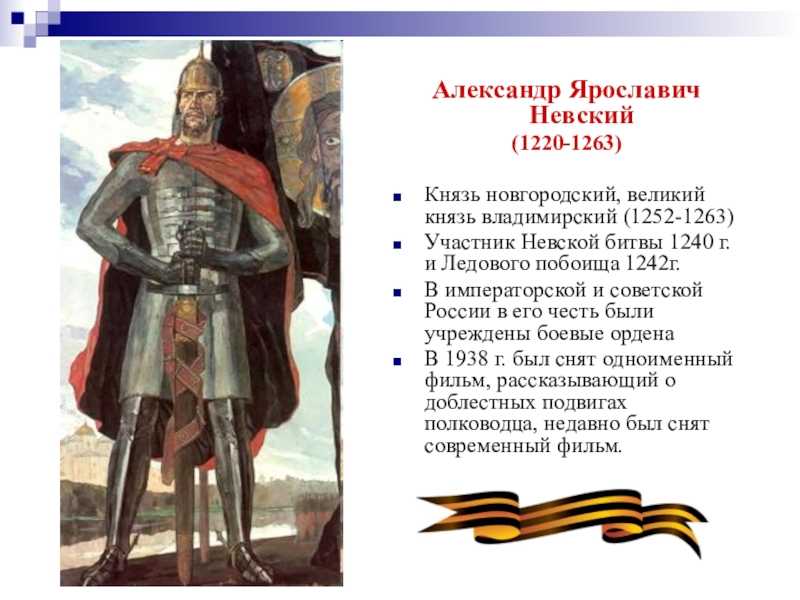

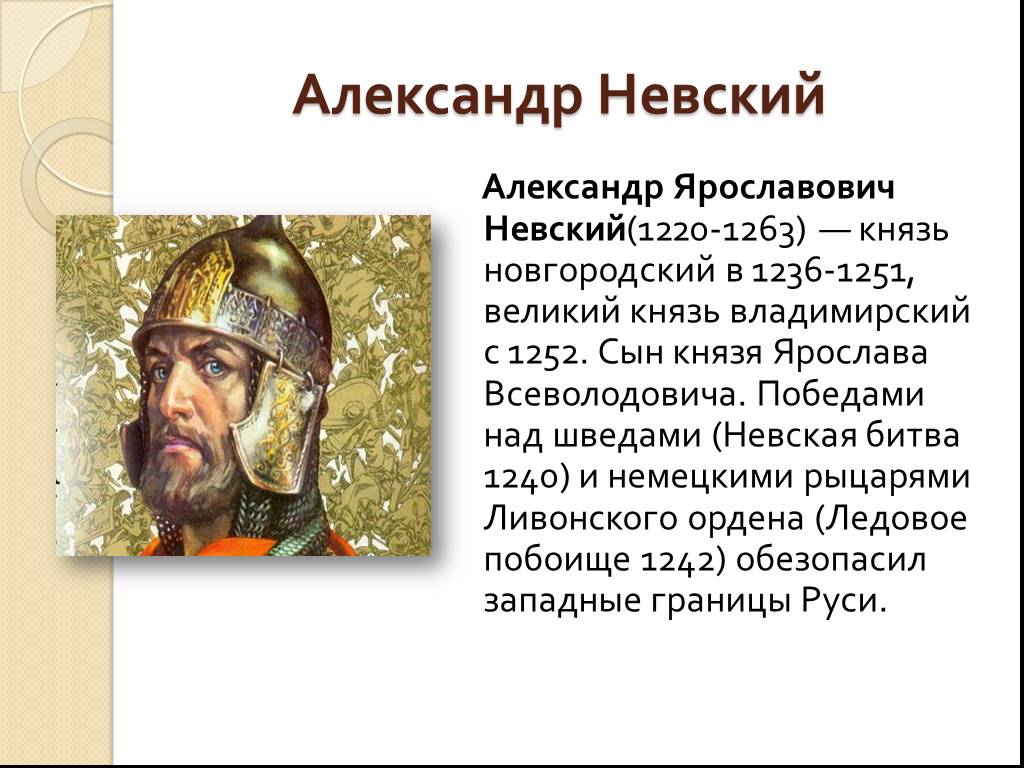

Подвиги Александра Невского известны всем: в 1240-м он выбил отряд шведов из устья Невы, а двумя годами позже разгромил ливонских рыцарей на Чудском озере. Одновременно Александру и его отцу, как и остальным князьям, пришлось столкнуться с нашествием монголов, которые разорили большинство русских земель. Правда, до Новгорода захватчики не дошли ста верст, повернув назад в степи (возможно, из-за весенней распутицы). А в 1252 году Александр Ярославич получил ярлык на великое княжение, совершив поездку в Орду. В Новгороде он оставил сына Василия, который в 1257-м, видимо, под нажимом горожан отказался проводить перепись, назначенную монголами для сбора дани. Разгневанный Александр выгнал ослушника вон, а тех, «кто Василья на зло повел», сурово наказал: «Овому носа урезаша, а иному очи выимаша».

А в 1252 году Александр Ярославич получил ярлык на великое княжение, совершив поездку в Орду. В Новгороде он оставил сына Василия, который в 1257-м, видимо, под нажимом горожан отказался проводить перепись, назначенную монголами для сбора дани. Разгневанный Александр выгнал ослушника вон, а тех, «кто Василья на зло повел», сурово наказал: «Овому носа урезаша, а иному очи выимаша».

На службе Москвы

Подавив волнения новгородцев, Александр сделал их князем другого своего сына – Дмитрия, но после смерти отца тот был свергнут дядей Ярославом Тверским. Скоро, однако, дядя и племянник примирились, и Дмитрий вместе с сыновьями Ярослава в 1268 году сражался против ливонцев под Раковором (ныне Раквере в Эстонии), где была одержана победа. До конца XIII века новгородцы приглашали к себе то Дмитрия Александровича, то его брата Андрея. Потом претензии на город начали предъявлять крепнущие Москва и Тверь, и Новгороду привычно пришлось лавировать – теперь между ними. В 1314 году город решил призвать к себе иного князя, изгнав слишком властного Михаила Ярославича Тверского. Его соперник, не менее властный Юрий Данилович Московский, посадил в Новгороде брата Афанасия, который был разбит тверичами и брошен в тюрьму. Тогда Юрий сам обосновался на берегах Волхова, но в 1325 году во время поездки в Орду его зарубил тверской князь Дмитрий Грозные Очи – сын Михаила Ярославича, убитого по навету Юрия. После этого князем Новгорода (как и Владимира) недолго был брат Дмитрия Александр Тверской, а затем этим титулом окончательно завладели московские князья.

В 1314 году город решил призвать к себе иного князя, изгнав слишком властного Михаила Ярославича Тверского. Его соперник, не менее властный Юрий Данилович Московский, посадил в Новгороде брата Афанасия, который был разбит тверичами и брошен в тюрьму. Тогда Юрий сам обосновался на берегах Волхова, но в 1325 году во время поездки в Орду его зарубил тверской князь Дмитрий Грозные Очи – сын Михаила Ярославича, убитого по навету Юрия. После этого князем Новгорода (как и Владимира) недолго был брат Дмитрия Александр Тверской, а затем этим титулом окончательно завладели московские князья.

Новгородские бояре столкнулись с небывалой ситуацией: Русь постепенно сплачивалась вокруг единого центра, им становилось все труднее сохранять независимость. Влияние Новгорода ослабевало; в 1348 году от него отделился Псков. Еще в 1323-м был заключен договор со Швецией, по которому к ней отошел юг Финляндии. С других рубежей напирала Литва, еще не католическая, в которой новгородцы попытались найти опору в противостоянии Москве. Литовских князей стали приглашать на службу в новгородские земли; один из них, Семен (Лугвень) Ольгердович, в 1389 году получил в кормление Ладогу, Орешек и половину Копорья. С его помощью бояре хотели провернуть хитрую интригу, отдав Новгород под власть его брата – великого князя Литвы Ягайло. Однако Москва, узнав об этом, потребовала изгнания литовского «агента влияния». Позже Лугвень командовал смоленскими полками (где были и новгородцы) в знаменитой Грюнвальдской битве, а потом вернулся в Новгород и помог ему отбить нападение шведов. В 1411 году Ягайло, не желавший усиления Новгорода, отправил Лугвеня править Мстиславским княжеством, где этот неутомимый воин и умер.

Литовских князей стали приглашать на службу в новгородские земли; один из них, Семен (Лугвень) Ольгердович, в 1389 году получил в кормление Ладогу, Орешек и половину Копорья. С его помощью бояре хотели провернуть хитрую интригу, отдав Новгород под власть его брата – великого князя Литвы Ягайло. Однако Москва, узнав об этом, потребовала изгнания литовского «агента влияния». Позже Лугвень командовал смоленскими полками (где были и новгородцы) в знаменитой Грюнвальдской битве, а потом вернулся в Новгород и помог ему отбить нападение шведов. В 1411 году Ягайло, не желавший усиления Новгорода, отправил Лугвеня править Мстиславским княжеством, где этот неутомимый воин и умер.

По «вечному миру» 1449 года Литва обязалась не вмешиваться в дела Новгорода и Пскова и не поддерживать их против Москвы. Новой надеждой новгородцев стал соперничавший с великим князем московским Василием II Темным его кузен Дмитрий Шемяка. В 1450 году он бежал в Новгород, где был признан великим князем, получив деньги и наемников для похода на Москву. Однако поход не удался, а в 1453-м Шемяка был отравлен дьяком Стефаном Брадатым, подосланным Василием II. После этого Новгород был фактически обречен, но еще пытался сопротивляться. В 1470 году бояре по тайному соглашению с польским королем Казимиром IV пригласили к себе литовского князя Михаила Олельковича. Хотя он был православным, новгородские сторонники Москвы встретили его враждебно, и уже через четыре месяца он убрался восвояси. Судьба последнего князя независимого Новгорода сложилась печально: 10 лет спустя он возглавил заговор против короля Казимира и был обезглавлен в Вильно.

Однако поход не удался, а в 1453-м Шемяка был отравлен дьяком Стефаном Брадатым, подосланным Василием II. После этого Новгород был фактически обречен, но еще пытался сопротивляться. В 1470 году бояре по тайному соглашению с польским королем Казимиром IV пригласили к себе литовского князя Михаила Олельковича. Хотя он был православным, новгородские сторонники Москвы встретили его враждебно, и уже через четыре месяца он убрался восвояси. Судьба последнего князя независимого Новгорода сложилась печально: 10 лет спустя он возглавил заговор против короля Казимира и был обезглавлен в Вильно.

Печальной оказалась и судьба Новгородской республики. В 1471 году Иван III снарядил поход на ее столицу и вскоре после разгрома новгородцев на реке Шелони навсегда объединил Новгород с Москвой.

Что почитать?

Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII столетия. СПб., 1992

Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008

Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008

Фото: LEGION-MEDIA

Вадим Эрлихман, кандидат исторических наук

Наверх

Вернуться назад

Следующая статья

«Никогда больше не суждено было Новгороду стать Великим». Александр Янов о разгроме Новгорода в 1570: philologist — LiveJournal

Александр Львович Янов (род. 1930) — советский и американский историк, политолог и публицист. Покинул СССР в октябре 1974 года под давлением КГБ. Эмигрировал в США, где с 1975 года преподавал русскую историю и политические науки в Техасском университете, Калифорнийском университете, Мичиганском университете, а также университете Нью-Йорка. Прошёл всю американскую академическую лестницу — от инструктора до полного профессора. Последняя должность: профессор политических наук в аспирантуре Городского университета Нью-Йорка. Опубликовал около 900 статей и эссе в советской, американской, английской, канадской, итальянской, российской, израильской, польской, японской и украинской прессе, а также около 20 книг в пяти странах на четырёх языках.

Опубликовал около 900 статей и эссе в советской, американской, английской, канадской, итальянской, российской, израильской, польской, японской и украинской прессе, а также около 20 книг в пяти странах на четырёх языках.Здесь текст приводится по изданию: Янов А.Л. Россия: У истоков трагедии. 1462-1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. — М.: Прогресс-Традиция, 2001 — 559 с.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Сложность истории не всегда усложняет жизнь историка. Порою она облегчает нам споры. Я не знаю, например, как можно было бы сейчас опровергнуть «патримониальный» миф, наглядно показав читателю принципиальную разницу между традициями «отчины» и «вотчины», когда б не аналогичные акции в отношении Новгорода, предпринятые дедом и внуком и разделенные между собою столетием. Словно бы нарочно поставила история такой эксперимент, чтоб с графической, можно сказать, скульптурной рельефностью запечатлеть эту разницу. Все, что требуется в таких случаях от историка, — это просто ее заметить. Когда Иван III взошел на престол, Новгород, как мы уже знаем, представлял собою автономное политическое тело в том сложном и неуправляемом конгломерате, который условно назывался Московским государством. Он, собственно, был олигархической республикой, чем-то вроде русского Карфагена.

Когда Иван III взошел на престол, Новгород, как мы уже знаем, представлял собою автономное политическое тело в том сложном и неуправляемом конгломерате, который условно назывался Московским государством. Он, собственно, был олигархической республикой, чем-то вроде русского Карфагена.

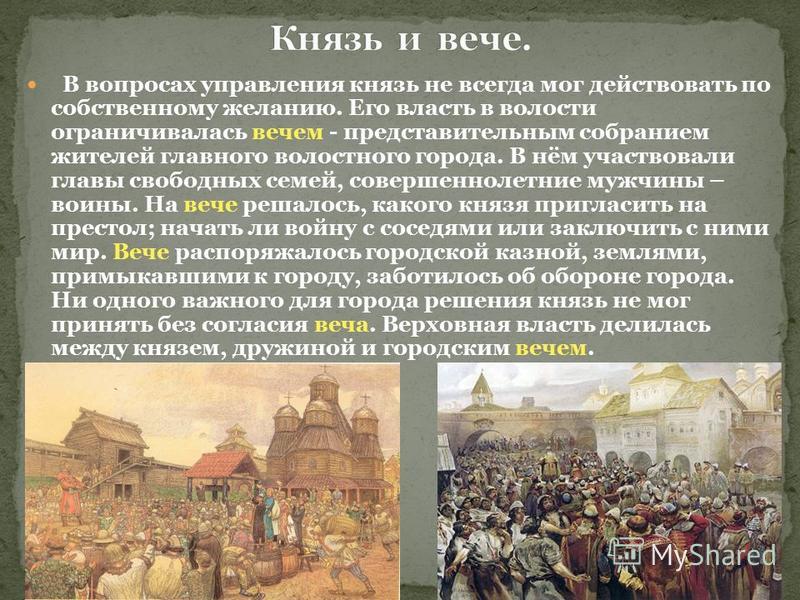

Формально высшим органом власти считалось в нем вече. Оно ежегодно избирало посадника (мэра) и тысяцкого (генерала), и те ведали администрацией, военным делом и юстицией. Реально же это выборное правительство контролировал Сенат (боярская олигархия, своего рода средневековое политбюро). Все политические и кадровые решения инициировались именно в нем. Связь Новгорода с русским государством, если оставить в стороне общий язык и культурные традиции, состояла главным образом в том, что республика платила Москве налог, который, скорее, можно было бы назвать компенсацией за невмешательство в ее внутренние дела. Князья, приглашавшиеся командовать ее армией, должны были, согласно «старине», принадлежать к роду Рюриковичей, а кандидаты на должность новгородского архиепископа назначались московским митрополитом.

Новгород был богатейшей и процветающей частью России, ее сокровищницей, пощаженной татарским погромом и тесно связанной с германскими торговыми республиками, родственными ему по политической структуре. Под его контролем были пути к Белому морю и к Балтике и вообще весь Север страны (которому, скажем в скобках, предстояло после новгородских походов Ивана III стать ее главным хозяйственным и коммерческим центром). Не инкорпорировав Новгород и его северную империю с ее прямыми выходами к морям, Москва не могла ни завершить свою Реконкисту (в конце концов, Новгород был частью Руси со времен Ярослава Мудрого), ни стать непосредственной участницей мировой торговли, ни вообще оказаться заметной европейской державой.

По всем этим соображениям для Москвы было жизненно важно «отвоевать» Новгород, тем более что республика никогда не могла ни прокормить, ни защитить себя самостоятельно. Другой вопрос, что сделано это могло быть по-разному. Во времена Ивана III у Новгорода был выбор. Он мог остаться автономной республикой в составе России, сохранив при этом те «два важных начала», которые, по словам Ключевского, были «гарантиями их вольности: избирательность высшей администрации и ряд, т. е. договор с князьями». Но мог и лишиться автономии. Зависело это исключительно от Сената — и веча. Сенат, однако, был на протяжении десятилетий глубоко расколот на враждующие промосковскую и пролитовскую партии. И симпатии веча были на стороне последней.

е. договор с князьями». Но мог и лишиться автономии. Зависело это исключительно от Сената — и веча. Сенат, однако, был на протяжении десятилетий глубоко расколот на враждующие промосковскую и пролитовскую партии. И симпатии веча были на стороне последней.

Как пишет британский эксперт Джон Феннелл в книге «Иван Великий», «на протяжении шестидесятых напряжение [между Москвой и Новгородом] росло. Раскол Новгорода… становился все более определенным и вел к беспорядкам в городе. Хотя немногие могли предвидеть другую судьбу для Новгорода, нежели московская аннексия, пролитовская фракция становилась все более сильной и дерзкой. Она действовала так, словно пыталась спровоцировать Ивана на акт финального возмездия». Представителей великого князя публично оскорбляли; земли, в прошлом уступленные Москве, были снова захвачены. Платить налоги республика отказывалась. Могла демонстративно пригласить на княжение сына Димитрия Шемяки, ослепившего в свое время отца великого князя.

Обычным делом были переговоры с Казимиром Литовским. И в довершение ко всему архиепископ новгородский вступил в контакт с киевским униатским митрополитом, ставленником папы римского в представлении Москвы и уж наверняка ставленником Казимира. Что удивляет тут больше всего — это терпение великого князя. Почему, в самом деле, даже перед лицом открытых провокаций медлил он призвать к порядку мятежную отчину? От нерешительности? Из малодушия? Можно поверить в это, если не знать, какая могучая и беспощадная воля, какой хитрый умысел стояли за этими колебаниями. Ивану III нужно было, чтоб все поверили: он не решается на экспедицию против Новгорода. Это было частью его плана. Так же думает и Феннелл: «Одни лишь оскорбления… вряд ли могли быть использованы как предлог для серьезной экспедиции, предназначенной сокрушить то, что, в конце концов, было русским православным государством».

И в довершение ко всему архиепископ новгородский вступил в контакт с киевским униатским митрополитом, ставленником папы римского в представлении Москвы и уж наверняка ставленником Казимира. Что удивляет тут больше всего — это терпение великого князя. Почему, в самом деле, даже перед лицом открытых провокаций медлил он призвать к порядку мятежную отчину? От нерешительности? Из малодушия? Можно поверить в это, если не знать, какая могучая и беспощадная воля, какой хитрый умысел стояли за этими колебаниями. Ивану III нужно было, чтоб все поверили: он не решается на экспедицию против Новгорода. Это было частью его плана. Так же думает и Феннелл: «Одни лишь оскорбления… вряд ли могли быть использованы как предлог для серьезной экспедиции, предназначенной сокрушить то, что, в конце концов, было русским православным государством».

Если припомнить на минуту, что столетие спустя Иван Грозный тоже предпринял новгородскую экспедицию, превратившую тот же русский православный город в пустыню без какого бы то ни было предлога (не считая, конечно, стандартного обвинения в «измене», какие фабриковались тогда на опричной карательной кухне тысячами), это объяснение может, пожалуй, выглядеть до смешного наивным. Представить Грозного спрашивающим себя, достаточно ли у него оснований для карательной экспедиции, — за пределами человеческого воображения. Тем более необъяснимо на первый взгляд, что такое словно бы само собою напрашивающееся сравнение, даже в голову не пришло Джону Феннеллу. А ведь оно тотчас же продемонстрировало бы пропасть между дедом и внуком, между «отчинным» и «вотчинным» представлением о своей стране, между, если хотите, европейской и самодержавной Россией. Впрочем, после знакомства в предшествующей главе с аналогичным опытом Роберта Крамми, читателя едва ли удивит упущение Феннелла. Опять ведь грядка не та.

Представить Грозного спрашивающим себя, достаточно ли у него оснований для карательной экспедиции, — за пределами человеческого воображения. Тем более необъяснимо на первый взгляд, что такое словно бы само собою напрашивающееся сравнение, даже в голову не пришло Джону Феннеллу. А ведь оно тотчас же продемонстрировало бы пропасть между дедом и внуком, между «отчинным» и «вотчинным» представлением о своей стране, между, если хотите, европейской и самодержавной Россией. Впрочем, после знакомства в предшествующей главе с аналогичным опытом Роберта Крамми, читателя едва ли удивит упущение Феннелла. Опять ведь грядка не та.

Как бы то ни было, даже когда измена Новгорода — и политическая, и конфессиональная — стала очевидной, и тогда великий князь не бросился опрометью его наказывать. Он с оглядкой, в два приема разыграл эту локальную революцию, как опытный гроссмейстер сложную шахматную партию. И вовсе не новгородцы, которые действовали крайне неуклюже и беспрестанно попадались в великокняжеские ловушки, были его настоящими противниками, а сама «старина» со всем ее могущественным авторитетом: новгородские вольности были ее воплощением. Просто нагрянуть в один прекрасный день и стереть город с лица земли, как сделал его внук, Иван III не мог: мысль его работала принципиально иначе. И замысел, как можно понять, заключался в том, чтоб предоставить Новгороду первым нарушить священную «старину». Вот тогда он и выступит — не разрушителем, а охранителем национального предания. Выступит против ниспровергателей «старины». Его атака должна была выглядеть лишь как ответный удар, как акт национальной самозащиты.

Просто нагрянуть в один прекрасный день и стереть город с лица земли, как сделал его внук, Иван III не мог: мысль его работала принципиально иначе. И замысел, как можно понять, заключался в том, чтоб предоставить Новгороду первым нарушить священную «старину». Вот тогда он и выступит — не разрушителем, а охранителем национального предания. Выступит против ниспровергателей «старины». Его атака должна была выглядеть лишь как ответный удар, как акт национальной самозащиты.

И он, конечно, дождался. Новгородцы заключили договор, «докончание» с королем Казимиром. И тогда великий князь выступил против Новгорода. 14 июля 1471-го он нанес сокрушительное поражение республиканской армии на реке Шелони. Республика лежала у его ног, безоружная и беззащитная. Казалось, наступила минута, которую он терпеливо ждал целое десятилетие. И что же? Использовал он свою победу, чтоб разгромить Новгород политически? Разграбить его богатства? Перебить его жителей? Читатель мой уже, надеюсь, понимает, что должен был сделать наш герой в этой ситуации. Конечно же, он вступил в переговоры и согласился на компромисс. В договоре рядом со словами, подтверждающими, что Новгород есть «наша отчина», стояло: «мужи вольные новгородские». Другими словами, Новгороду была гарантирована автономия.

Конечно же, он вступил в переговоры и согласился на компромисс. В договоре рядом со словами, подтверждающими, что Новгород есть «наша отчина», стояло: «мужи вольные новгородские». Другими словами, Новгороду была гарантирована автономия.

Даже Феннелл, сын страны компромисса, с удивлением замечает: «И все-таки Иван показал замечательное милосердие». Согласитесь, для русского царя получить такой комплимент от британца — дело почти неслыханное. Правда, и это не смогло поколебать изначальной убежденности автора в том, что Россия страна от века тоталитарная и ничего иного строить Ивану было не дано, так сказать, по определению. Просто концептуальная схема у него такая. Не вмещается в нее европейская Россия — и все тут. Оставалось лишь недоумевать: «Почему нужно было терпеть еще семь лет аномалию независимой свободолюбивой республики в том, что становилось централизованным тоталитарным государством?»

Но ведь точно так же, в два приема, закончил Иван III дело и с великим княжеством Тверским. И точно так же, методично и неторопливо, организовал он свое давление на Литву. И точно так же, наконец, действовал он в своем конфликте с церковью, ведя спор о монастырских землях. Очевидно, что перед нами универсальный стратегический прием великого князя-строителя. В отличие от внука и последующих русских тиранов он никогда не шел напролом. «Старину» он, впрочем, разрушал, хоть и клялся ею. Без этого нечего было и думать о строительстве современного государства взамен допотопной княжеской «вотчины». Но, убежденный консерватор, даже эту прогрессивную работу маскировал он под продолжение традиции — обманывая не только своих врагов, но, быть может, и самого себя.

И точно так же, методично и неторопливо, организовал он свое давление на Литву. И точно так же, наконец, действовал он в своем конфликте с церковью, ведя спор о монастырских землях. Очевидно, что перед нами универсальный стратегический прием великого князя-строителя. В отличие от внука и последующих русских тиранов он никогда не шел напролом. «Старину» он, впрочем, разрушал, хоть и клялся ею. Без этого нечего было и думать о строительстве современного государства взамен допотопной княжеской «вотчины». Но, убежденный консерватор, даже эту прогрессивную работу маскировал он под продолжение традиции — обманывая не только своих врагов, но, быть может, и самого себя.

И поэтому, хотя я совершенно согласен с тем, как интерпретирует новгородский компромисс 1471 г. Феннелл, я вижу в нем нечто более глубокое и принципиальное, нежели милосердие. Нет слов, оно украшает властителя, но для оценки его политического поведения одного мягкосердечия все же недостаточно. Феннелл пишет: «Конечно, жесткие методы на этой стадии не облегчили бы задачу управления городом; его [Ивана] несомненная непопулярность среди определенных членов [новгородской] общины возросла бы; лидеры оппозиции стали бы выглядеть жертвами в глазах публики; торговцы, чьей поддержкой Иван весьма дорожил, могли стать противниками московского дела и таким образом сорвать ее [Москвы] экономическую программу». Согласен с этим и Борисов: «Князь Иван не хотел задевать самолюбие всего Новгорода. Напротив, он надеялся расколоть городскую общину изнутри и привлечь на свою сторону основную ее часть. Горожане должны были увидеть в нем не завоевателя, а защитника, не разрушителя всего и вся, а строителя, призванного перестроить прогнившее здание Великого Новгорода».

Согласен с этим и Борисов: «Князь Иван не хотел задевать самолюбие всего Новгорода. Напротив, он надеялся расколоть городскую общину изнутри и привлечь на свою сторону основную ее часть. Горожане должны были увидеть в нем не завоевателя, а защитника, не разрушителя всего и вся, а строителя, призванного перестроить прогнившее здание Великого Новгорода».

В РАЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Все верно. Но как тут не вспомнить, что ни одно из этих соображений не пришло почему-то на ум Ивану Грозному во время его новгородской экспедиции 1570-го? Новгородских торговцев разграбил он беспощадно, ничуть не заботясь ни о московской экономической программе, ни тем более о своей репутации «среди определенных членов общины». Этих «определенных членов» — вместе, впрочем, с неопределенными — он просто подверг массовой экзекуции. И уж конечно, мысль, что «жесткие методы», если позволительно так назвать устроенную им кровавую баню, не смогут «облегчить задачу управления городом», не остановила его ни на минуту. Все слои населения в Новгороде — и бояре, и духовенство, и богатые купцы, и бедные посадские люди, и даже нищие, которые посреди свирепой зимы были изгнаны замерзать заживо за пределы городских стен, — истреблялись методически, безжалостно, целыми семьями.

Все слои населения в Новгороде — и бояре, и духовенство, и богатые купцы, и бедные посадские люди, и даже нищие, которые посреди свирепой зимы были изгнаны замерзать заживо за пределы городских стен, — истреблялись методически, безжалостно, целыми семьями.

Так почему внук пренебрег соображениями, которые были так важны для деда? Что лежало в основе этой ошеломляющей разницы? Свести разговор к несходству характеров деда и внука было бы в нашем случае сверхупрощением. Ибо перед нами не просто разные люди, но политики, живущие словно бы в разных временных измерениях. Если политическое мышление деда пронизано заботой о будущем его «отчины», внук, подобно домонгольским князьям, думал о современной стране как о безгласной собственности, как о «вотчине», которой он вправе распоряжаться, как ему заблагорассудится. Нельзя даже сказать, что он был лишен чувства ответственности за судьбу государства. Она просто не существовала для него — вне его собственной судьбы.

Вернемся, однако, к деду. Разумеется, антимосковская партия в Новгороде не смирилась со своим поражением. Опять затеяла она интриги с Литвой — и опять пошло за нею вече. Измена была налицо. Через семь лет после первого похода Иван III, вооруженный, как всегда, солидными документальными уликами, снова выступил против мятежной отчины. И снова она была у его ног. И — что вы думаете? — он опять дает Феннеллу повод воскликнуть: «Можно только удивляться тому терпению, с которым Иван проводил переговоры». Впрочем, терпение терпением, но на этот раз великий князь расправился с оппозицией радикально и жестоко: ее лидеры были сосланы, а некоторые казнены, вечевой колокол снят, целые роды потенциальных крамольников переселены на юг и на их место посажены верные люди.

Разумеется, антимосковская партия в Новгороде не смирилась со своим поражением. Опять затеяла она интриги с Литвой — и опять пошло за нею вече. Измена была налицо. Через семь лет после первого похода Иван III, вооруженный, как всегда, солидными документальными уликами, снова выступил против мятежной отчины. И снова она была у его ног. И — что вы думаете? — он опять дает Феннеллу повод воскликнуть: «Можно только удивляться тому терпению, с которым Иван проводил переговоры». Впрочем, терпение терпением, но на этот раз великий князь расправился с оппозицией радикально и жестоко: ее лидеры были сосланы, а некоторые казнены, вечевой колокол снят, целые роды потенциальных крамольников переселены на юг и на их место посажены верные люди.

Великий князь экспериментировал. Он пробовал разные формы сосуществования прошлого с будущим. В 1471-м Новгороду был дан шанс, оставаясь автономией, войти в строящееся национальное государство с максимальным сохранением своей «старины». Новгород этот шанс упустил: компромиссная комбинация «отчины» с «вольными мужами» не сработала. И, признав свое поражение, великий князь ликвидировал «вольности». Но даже и тогда расправился он с оппозицией, а не с Новгородом. Пусть и лишенный автономии, Новгород нужен был ему как часть отчины, живая, здоровая и богатая, а не обращенная в пепел. Академик М.Н. Тихомирова авторитетно подтверждает, что именно так дело после новгородских походов Ивана III и обстояло: «Присоединение Великого Новгорода к России отнюдь не привело к падению его экономического значения. Наоборот, после присоединения к Российскому государству Новгород поднялся на новую, высшую ступень своего экономического развития». И даже «остатки прежней новгородской вольности сохранялись еще очень долго».

И, признав свое поражение, великий князь ликвидировал «вольности». Но даже и тогда расправился он с оппозицией, а не с Новгородом. Пусть и лишенный автономии, Новгород нужен был ему как часть отчины, живая, здоровая и богатая, а не обращенная в пепел. Академик М.Н. Тихомирова авторитетно подтверждает, что именно так дело после новгородских походов Ивана III и обстояло: «Присоединение Великого Новгорода к России отнюдь не привело к падению его экономического значения. Наоборот, после присоединения к Российскому государству Новгород поднялся на новую, высшую ступень своего экономического развития». И даже «остатки прежней новгородской вольности сохранялись еще очень долго».

И столетие спустя, перед походом Грозного, это все еще был Великий Новгород, богатейший город земли русской, самый развитый, самый культурный, все еще жемчужина русской короны. Но там, где проходила опричнина, и трава не росла. «Опричные судьи вели дознание с помощью жесточайших пыток… опальных жгли на огне… привязывали к саням длинной веревкой, волокли через весь город к Волхову и спускали под лед. Избивали не только подозреваемых в измене, но и членов их семей… летописец говорит, что одни опричники бросали в Волхов связанных по рукам и ногам женщин и детей, а другие разъезжали по реке на лодке и топорами и рогатинами топили тех, кому удавалось всплыть…»

привязывали к саням длинной веревкой, волокли через весь город к Волхову и спускали под лед. Избивали не только подозреваемых в измене, но и членов их семей… летописец говорит, что одни опричники бросали в Волхов связанных по рукам и ногам женщин и детей, а другие разъезжали по реке на лодке и топорами и рогатинами топили тех, кому удавалось всплыть…»

Никогда больше не суждено было Новгороду стать Великим. А между тем к 1570-му в нем давно уже не было ни республики, ни Сената, ни веча, ни автономии, ни даже оппозиции. Не было больше врагов России в Новгороде. И тем не менее армия и полиция, институты, созданные для поддержания общественного порядка, обрушились на собственный, совершенно беззащитный от них народ, растерзали его, надругались над ним, превратив жемчужину в прах. Бессмысленная жестокость? Но в том-то и дело, что террор был лишь формой событий, сутью его был обыкновенный грабеж. Сразу же после погрома в городе опричники вдруг принялись за монастыри. Как говорит летописец, «по скончанию того государь со своими воинскими людьми начат ездити около Великого Новгорода по монастырям». Результаты этого вояжа не оставляют сомнений в его целях: «Государев разгром явился полной катастрофой для новгородских монастырей. Черное духовенство было ограблено до нитки… Опричники ограбили Софийский собор, забрали драгоценную церковную утварь и иконы, выломали из алтаря древние Корсунские врата»

Результаты этого вояжа не оставляют сомнений в его целях: «Государев разгром явился полной катастрофой для новгородских монастырей. Черное духовенство было ограблено до нитки… Опричники ограбили Софийский собор, забрали драгоценную церковную утварь и иконы, выломали из алтаря древние Корсунские врата»

И словно специально, чтоб продемонстрировать, как мало в этом деле значила новгородская «измена», карательная экспедиция тотчас обрушилась и на монастыри псковские — они тоже были обчищены. У монахов отняли не только деньги, но и кресты, иконы, драгоценную церковную утварь и книги. Даже колокола опричники сняли с соборов и увезли. Опустошен был, разумеется, и сам бывший Великий Новгород. «Опричники произвели форменное нападение на город. Они разграбили новгородский торг… Простые товары, такие, как сало, воск, лен, они сваливали в большие кучи и сжигали (этой зимою на русском Севере царил страшный голод, именно потому скопилось в Новгороде так много нищих). В дни погрома были уничтожены большие запасы товаров, предназначенные для торговли с Западом. Ограблению подверглись не только торги, но и дома посадских людей. Опричники ломали ворота, выставляли двери, били окна, горожан, которые пытались противиться, убивали на месте». И еще страшнее: «а младенцев к матерям своим вязаху и повеле метати в реку…»

Ограблению подверглись не только торги, но и дома посадских людей. Опричники ломали ворота, выставляли двери, били окна, горожан, которые пытались противиться, убивали на месте». И еще страшнее: «а младенцев к матерям своим вязаху и повеле метати в реку…»

ОЧЕРЕДНОЙ БАСТИОН МИФА

А теперь маленький тест для читателя. Вот его условия.

I. Ничего подобного массовым убийствам и тотальному грабежу, учиненному Грозным в 1570 г., в Новгороде во время обеих экспедиций Ивана III не наблюдалось.

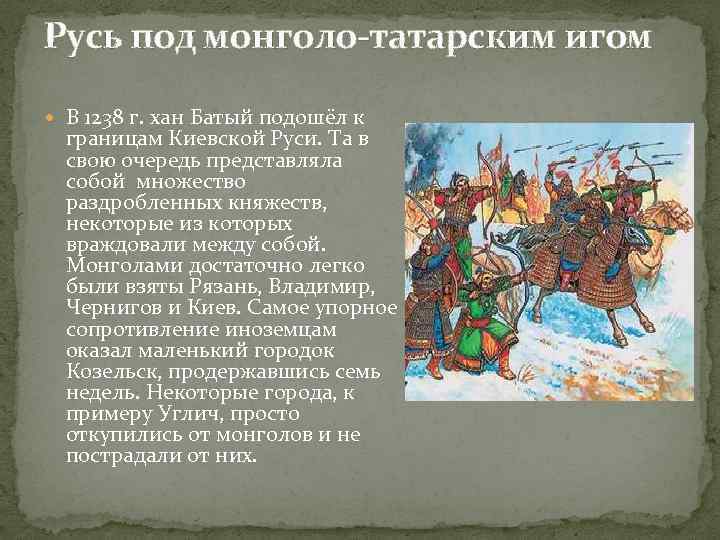

II. Кровавые погромы, подобные новгородскому, учинены были на Руси лишь монгольскими завоевателями, например, в Рязани или во Владимире. До Новгорода монголы не дошли.

Вопросы:

1. Исходя из этого, охарактеризовали ли бы вы новгородский погром 1570-го как завершение того, что не доделали кочевые погромщики? Или как логическое продолжение политики Ивана III?

2. Имея в виду вековое мифотворчество в исторической литературе, какой из этих двух ответов предпочли по-вашему эксперты?

Я думаю, читатель, хоть бегло познакомившийся с фактами, представленными здесь на его суд, без труда ответит на эти вопросы. Нет, ничего общего не имел опричный погром Новгорода с политикой Ивана III. Да, если погром этот что-нибудь и напоминает, то именно беспощадную монгольскую экзекуцию русских городов. И да, наконец: предпочли эксперты ответ прямо противоположный. Другими словами, трактуют они новгородские экспедиции деда и внука одинаково. Обе представлены как последовательное изничтожение свободолюбивой республики тоталитарной Московией. Просто дед его начал, а внук закончил. Как ни восхищен был, например, Феннелл милосердием и терпением своего героя, это ничуть, если помнит читатель, не поколебало его изначального убеждения, что строил великий князь не европейскую державу, но именно тоталитарного монстра. Как ни восхищен, допустим, Борисов «гениальным планом» князя Ивана, все равно считает он его планом «удушения Новгорода».

Нет, ничего общего не имел опричный погром Новгорода с политикой Ивана III. Да, если погром этот что-нибудь и напоминает, то именно беспощадную монгольскую экзекуцию русских городов. И да, наконец: предпочли эксперты ответ прямо противоположный. Другими словами, трактуют они новгородские экспедиции деда и внука одинаково. Обе представлены как последовательное изничтожение свободолюбивой республики тоталитарной Московией. Просто дед его начал, а внук закончил. Как ни восхищен был, например, Феннелл милосердием и терпением своего героя, это ничуть, если помнит читатель, не поколебало его изначального убеждения, что строил великий князь не европейскую державу, но именно тоталитарного монстра. Как ни восхищен, допустим, Борисов «гениальным планом» князя Ивана, все равно считает он его планом «удушения Новгорода».

Короче говоря, имеем мы здесь дело с очередным бастионом мифа. И это обстоятельство вынуждает нас суммировать прошедший перед нами исторический эксперимент в более строгих терминах. Смешно отрицать то общее, что было между двумя новгородскими акциями. Обе были жестоки, обе связаны с казнями, преследованиями и конфискациями. И в конечном счете предназначены были обеспечить успешное продолжение определенного государственного курса. Но на этом, как мы видели, сходство их и кончается. Ибо в первом случае Москву привела в Новгород логика Реконкисты; во втором — логика самодержавной революции. В первом случае акция диктовалась императивом воссоединения страны и государственного строительства; во втором — соображениями экспроприации имущества подданных. В первом случае режим соответственно старался сохранить новгородские богатства, заставив их функционировать как часть национальной экономики; во втором — просто уничтожил все, что не мог присвоить.

Смешно отрицать то общее, что было между двумя новгородскими акциями. Обе были жестоки, обе связаны с казнями, преследованиями и конфискациями. И в конечном счете предназначены были обеспечить успешное продолжение определенного государственного курса. Но на этом, как мы видели, сходство их и кончается. Ибо в первом случае Москву привела в Новгород логика Реконкисты; во втором — логика самодержавной революции. В первом случае акция диктовалась императивом воссоединения страны и государственного строительства; во втором — соображениями экспроприации имущества подданных. В первом случае режим соответственно старался сохранить новгородские богатства, заставив их функционировать как часть национальной экономики; во втором — просто уничтожил все, что не мог присвоить.

Между прочим, опричной экзекуции Новгорода предшествовали любопытные события, подкрепляющие это заключение. Как раз перед походом Грозный инспектировал новую, строящуюся в непроходимых вологодских лесах крепость, чудо современной ему фортификации. А на случай, если и эта твердыня не защитила бы царя, в окрестностях ее была заложена верфь. Английские мастера готовили там целый флот, способный вывести все московские сокровища в Соловки и дальше — в Англию. Переговоры с послом королевы Рандолфом о предоставлении царю политического убежища были к этому времени завершены. Вологда расположена так далеко на севере страны, что неприятельское вторжение ей никак угрожать не могло. Значит, не от внешнего врага намеревался в ней прятаться Грозный. От кого же тогда, если не от собственного народа? Но действительно ли надеялся он в вологодской крепости отсидеться?

А на случай, если и эта твердыня не защитила бы царя, в окрестностях ее была заложена верфь. Английские мастера готовили там целый флот, способный вывести все московские сокровища в Соловки и дальше — в Англию. Переговоры с послом королевы Рандолфом о предоставлении царю политического убежища были к этому времени завершены. Вологда расположена так далеко на севере страны, что неприятельское вторжение ей никак угрожать не могло. Значит, не от внешнего врага намеревался в ней прятаться Грозный. От кого же тогда, если не от собственного народа? Но действительно ли надеялся он в вологодской крепости отсидеться?

Похоже, что нет. Похоже, готовился он все-таки сбежать.И если так, то новгородская экзекуция могла быть продиктована, во-первых, желанием, что называется, хлопнуть дверью перед тем, как покинуть Россию. А во-вторых — вполне прозаическим намерением начать жизнь в Англии не с пустыми руками. Это, конечно, всего лишь предположение. Но мне такой финал кажется не только правдоподобным, но и совершенно логичным для этого царствования. Подтверждает мою гипотезу и сравнение хозяйственных результатов обеих новгородских экспедиций — на примере Карелии, принадлежавшей прежде Новгороду. После того как Иван III включил ее в состав Московского государства, она стала, как мы еще дальше увидим, процветающей «крестьянской страной». А итог экспедиции Грозного автор того же исследования описывает как «небывалое запустение и упадок… Население было разорено». Я все это к тому, что исторический эксперимент, так подробно нами здесь рассмотренный, заслуживает места, которое мы ему посвятили; на наших глазах рухнул еще один бастион старого мифа.

Подтверждает мою гипотезу и сравнение хозяйственных результатов обеих новгородских экспедиций — на примере Карелии, принадлежавшей прежде Новгороду. После того как Иван III включил ее в состав Московского государства, она стала, как мы еще дальше увидим, процветающей «крестьянской страной». А итог экспедиции Грозного автор того же исследования описывает как «небывалое запустение и упадок… Население было разорено». Я все это к тому, что исторический эксперимент, так подробно нами здесь рассмотренный, заслуживает места, которое мы ему посвятили; на наших глазах рухнул еще один бастион старого мифа.

Вы также можете подписаться на мои страницы:

— в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

— в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

— в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

— в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

— в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

— в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

Насколько вероятно, что принц Уильям станет королем?

- Королевская линия преемственности определяет, кто следующим займет британский престол.

- Теперь, когда королева умерла, принц Чарльз стал королем. Затем принц Уильям, затем принц Джордж.

- Обновление закона о престолонаследии гласит, что наследник престола будет определяться по порядку рождения.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

После смерти королевы Елизаветы II многие задаются вопросом о королевской линии престолонаследия.

Остались вопросы, например, насколько возможно, что принц Уильям станет британским королем. Ответ довольно прост, но это немного больше, чем вы думаете.

Вот краткое объяснение следующих нескольких человек в очереди на трон после королевы Елизаветы II:

Определение следующего в очереди на трон означает соблюдение правил

Принц Чарльз (слева) стал королем после смерти королевы Елизаветы II. Крис Джексон / Getty ImagesЧлен королевской семьи может взойти на трон двумя способами. Согласно Букингемскому дворцу, наследование престола определяется происхождением и законами, принятыми британским правительством.

Парламентские статуты предписывают, что наследование британского престола зависит от следующих факторов: происхождения, легитимности, религии и пола любого, кто родился после 28 октября 2011 года. над другими детьми. Новый закон о престолонаследии означает, что наследники престола — как мужчины, так и женщины — будут определяться в порядке их рождения.

над другими детьми. Новый закон о престолонаследии означает, что наследники престола — как мужчины, так и женщины — будут определяться в порядке их рождения.

Это означает, что в будущем на престол могут претендовать такие девушки, как принцесса Шарлотта.

Теперь, когда королева Елизавета II умерла, принц Чарльз занял трон, чтобы стать королем Чарльзом III. Чарльз — старший сын королевы, поэтому он первый в очереди после нее.

Принцу Уильяму придется ждать своей очереди

Принц Джордж следует в очереди за принцем Уильямом. Раздаточный материал / Getty Images Принц Уильям мог бы стать королем сразу после королевы Елизаветы II, только если бы Чарльз умер до нее, по словам Роберта Хейзелла, профессора государственного управления и конституции в Университетском колледже Лондона.

Если принц Уильям станет королем, то Кейт Миддлтон станет королевой. Королевская чета поженилась 29 апреля 2011 года на тщательно продуманной церемонии перед 1900 людьми в Вестминстерском аббатстве.

«Когда Уильям станет королем, Кейт станет королевой», — сказала Хейзелл. «Ничто не мешает Уильяму стать королем, кроме его собственной преждевременной смерти».

Следующий в очереди после Уильяма? Не принц Гарри. Герцог Сассекский, скорее всего, никогда не увидит трон, так как он стоит за детьми принца Уильяма и Миддлтона, согласно линии престолонаследия, установленной Букингемским дворцом.

После Уильяма его старший сын, принц Джордж, является следующим в очереди на королевский трон.

«Если бы Уильям умер раньше Чарльза, то после смерти Чарльза принц Джордж стал бы королем», — сказал Хейзелл. Шарлотта и Луи следуют за Джорджем в порядке преемственности.

Только после того, как дети Уильяма и Миддлтона не смогут занять трон, принц Гарри сможет стать королем. Это по-прежнему верно, даже несмотря на то, что он отошел от королевской жизни — он все еще находится в королевской линии преемственности.

Это по-прежнему верно, даже несмотря на то, что он отошел от королевской жизни — он все еще находится в королевской линии преемственности.

Его первенец, Арчи Маунтбэттен-Виндзор, является седьмым в очереди на престол.

У британской монархии проблемы с престолонаследием – ПОЛИТИКА

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы прослушать эту статью

Озвучено искусственным интеллектом.

Эта статья является частью специального отчета о Разъединенном Королевстве.

ЛОНДОН — Что будет с Соединенным Королевством, когда умрет королева?

Автомеханик, телеведущий, коллекционер марок, икона моды, самый долгоживущий монарх в истории Соединенного Королевства — ни у кого нет такого резюме, как у королевы Елизаветы II. Но даже замечательные жизни должны когда-нибудь заканчиваться, о чем напомнила миру смерть ее мужа принца Филиппа на прошлой неделе. И когда королеве исполняется 9 лет5 21 апреля планирование перехода становится все более насущной проблемой для королевской семьи и союза, который она возглавляет.

Понятно, что Великобритания — страна елизаветинцев (украденная фраза бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, видного республиканца). Менее ясно, является ли это страной монархистов.

Вам может понравиться

Несмотря на то, что королева по-прежнему пользуется популярностью, серия провалов в связях с общественностью запятнала остальную часть королевской семьи. Недавний опрос показал, что более 70 процентов жителей Шотландии, Уэльса и центральной Англии одобряют королеву. Только 50 процентов респондентов в Уэльсе и центральной Англии одобряют ее наследника, принца Чарльза. В Шотландии поддержку Чарльза составил всего 41 процент.

Вопрос не в том, отменит ли Великобритания монархию после смерти Елизаветы. Согласно опросу, проведенному в октябре, само учреждение продолжает пользоваться широкой поддержкой. Вопрос в том, сможет ли — в условиях беспрецедентного напряжения Великобритании из-за шотландского сепаратизма и последствий Брексита — любой будущий монарх сможет обеспечить такое же стабилизирующее влияние, как тот, чья рука была на руле более полувека.

Одним из эпизодов, подчеркивающих потенциально ухабистую дорогу вперед, было обращение королевы с премьер-министром Борисом Джонсоном в 2019 году.потребовать, чтобы она приостановила работу парламента во время пика дебатов по Brexit — шаг, который тогдашний спикер палаты представителей Джон Беркоу назвал «конституционным нарушением».

Решение королевы удовлетворить просьбу Джонсон вызвало ярость среди тех, кто выступает против Brexit, втянув ее в политическую драку и заставив некоторых призвать к реформе неписаной конституции Великобритании, но в конечном итоге она вышла из так называемого кризиса отсрочки невредимой.

Неясно, смог бы ее сын сделать то же самое. «Один из вопросов, который я задавал, заключается в том, что если вы разыграете кризис пророгации через призму принца Чарльза, будет ли такой же уровень доверия к средствам массовой информации и публике?» — сказала Кэтрин Хэддон, историк Института правительства и эксперт по конституции.

«Они думали: «Ну, королева захочет поступить правильно», — сказала она. «Что бы ни случилось, она не захочет играть в политику». Хэддон. Существует так много конституционно «темной территории», через которую должен пройти современный монарх. Чарльзу предстоит столкнуться с огромными проблемами.

«Что бы ни случилось, она не захочет играть в политику». Хэддон. Существует так много конституционно «темной территории», через которую должен пройти современный монарх. Чарльзу предстоит столкнуться с огромными проблемами.

– Не то чтобы я точно говорю, что он не сможет этого сделать, – сказала она. «Я просто говорю, что мы должны осознавать этот вопрос».

Потускневшая корона

Планирование смерти, особенно такой, которая может дестабилизировать нацию, — дело деликатное. Вот почему смерти в королевской семье имеют разные кодовые названия. Элизабет — операция «Лондонский мост». Но есть одна вещь, над которой не властны даже самые тщательные планировщики: кто будет следующим.

В тот момент, когда королева умрет, прежде чем кто-либо объявит об этом или флаги будут приспущены, Чарльз станет королем. Он мгновенно унаследует титулы и земли и станет главой королевской семьи, которая снова в суматохе. «Фирма» — как иногда называют обширное королевское учреждение, действующее за стенами дворца, — не чужда бульварным спорам. Но последние несколько лет его члены боролись с третьими рельсами культуры 9 .0059 дух времени .

Но последние несколько лет его члены боролись с третьими рельсами культуры 9 .0059 дух времени .

Интервью Опры Уинфри с сыном Чарльза принцем Гарри и его женой Меган вызвало обвинения в расизме в королевской семье. Меган сказала, что до рождения ее сына Арчи у одного члена семьи были «беспокойства и разговоры» о цвете его кожи. Позже Гарри пояснил, что комментарии исходили не от королевы или ее мужа, что вызвало еще один раунд спекуляций о личности «расистской королевской семьи».

Тем временем младший брат Чарльза, принц Эндрю, продолжает демонстрировать, что быть королевской особой не обязательно значит быть царственной. Он был уволен с общественных должностей после того, как был связан с Джеффри Эпштейном, опальным финансистом и осужденным за сексуальные преступления.

Бывшие сотрудники Эндрю рассказали POLITICO, что британские и американские дипломаты должны были обратиться за консультацией во дворец по протоколу относительно его взаимодействия с некоторыми властями США по расследованию дела Эпштейна. Только 7 процентов британцев положительно относятся к Эндрю, а в Шотландии этот показатель упал до 4 процентов.

Только 7 процентов британцев положительно относятся к Эндрю, а в Шотландии этот показатель упал до 4 процентов.

А еще есть «Корона» от Netflix. Драма стримингового сервиса о членах королевской семьи положила начало новой волне пристального внимания к расставанию Чарльза с его бывшей женой Дианой Спенсер — матерью Гарри и принца Уильяма, следующего в очереди на престол. Хотя сериал объединяет временные рамки и события, для многих молодых зрителей это был первый отчет о событии, с которым они столкнулись.

С точки зрения PR, шоу было «гребаной катастрофой», заявил член королевской семьи POLITICO.

Мать и сын

Противоречия не коснулись королевы, но они обязательно усложнят жизнь Чарльзу, который станет объектом пристального внимания с того момента, как он вступит во владение.

Принцу Уэльскому не хватает умения его матери оставаться над политической борьбой. Элизабет настойчиво культивировала репутацию беспристрастной. Даже когда профсоюз оказался в опасности во время референдума 2014 года о независимости Шотландии, она ограничилась словами о том, что надеется, что «люди будут очень тщательно думать о будущем».

Напротив, взгляды Чарльза на такие разные вопросы, как жилье и изменение климата, широко известны. Газета The Guardian вел десятилетнюю судебную тяжбу, чтобы завладеть знаменитыми «паучьими записками» Чарльза, названными так из-за красноречивого тонкого сценария принца. оборудование для войск в Ираке и призывая выбраковывать барсуков для борьбы с сельскохозяйственными патогенами.

Хотя в последние годы он играл ближе к груди, ущерб, вероятно, уже нанесен, сказал Хэддон. «Он был гораздо более осторожен, по крайней мере, на публике, в отношении любого подобия взглядов на вещи. Но я не уверен, что там существует такой же уровень доверия».

Дипломатические способности королевы также нашли хорошее применение в Британии, чему Чарльз может стараться подражать. «Она понимает тонкости [союза] лучше, чем кто-либо другой», — сказал Хэддон. «Она очень хорошо понимает тот факт, что она не одна королева. По сути, она четыре королевы [Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии], и она больше действует таким образом».

В условиях напряженного шотландского референдума 2014 года националисты поддержали сохранение Елизаветы как «королевы Шотландии», даже если нация порвет с остальной частью Великобритании. «Ее Величество Королева будет главой государства», — говорится в проекте плана для Шотландии. кампании за независимость государства, опубликованные в то время. (Помимо Великобритании, королева является официальным главой государства 15 других стран, включая Австралию и Канаду.)

Телевизионные драмы, общественные дебаты и мнения, а также средства массовой информации предполагают, что, хотя долголетие и поведение королевы позволяют ей играть объединяющую роль в странах Великобритании, для Чарльза это менее очевидно. В частном порядке члены шотландской национальной партии в шотландском и британском парламентах говорят, что их партии разделились по этому вопросу, и смерть королевы, возможно, дает естественный момент, чтобы изменить свою позицию в сторону республиканизма. Шотландская партия зеленых публично заявила, что будет искать демократически избранного главу государства.

Политическое управление

sПосле смерти королевы Чарльз также станет главой Содружества – группы из 54 наций , происходящей из Британской империи. Хотя эта должность не является наследственной, лидеры Содружества заявили в 2018 году по просьбе королевы, что эта должность перейдет к ее сыну. Но некоторые утверждали, что Содружеству будет лучше обслуживать смену глав среди его членов, что отражает современные отношения государств друг с другом как равные.

«Это была упущенная возможность для модернизации, которая забила тревогу в отношении будущего», — сказал старший дипломат из королевства Содружества.

Дипломатических навыков королевы больше всего не хватает во дворце, где ей в основном удается сдерживать фракционность. Фирма состоит из трех королевских домов: Букингемского дворца королевы, Кларенс-хауса Чарльза и операций Уильяма и его жены Кейт в Кенсингтонском дворце. Каждая из них управляет своей собственной работой со СМИ и имеет свой персонал, очень преданных бывших дипломатов и чиновников, многие из которых проводят большую часть своей карьеры, работая на одну и ту же королевскую семью, что, по словам ученых и инсайдеров королевской семьи, поощряет бункерный менталитет.

Между ними существуют разногласия по поводу того, как справиться с передачей власти: Кларенс-Хаус и Букингемский дворец выступают за более традиционную передачу власти, а Кенсингтонский дворец стремится создать образ более современной монархии. Это повлечет за собой предоставление Уильяму более заметной роли.

Чарльз также «весьма заинтересован в сокращении размера королевской семьи», оставляя очень мало членов семьи в платежной ведомости, по словам Роберта Хейзелла, профессора государственного управления и конституции в Университетском колледже Лондона. «Чем он больше, тем выше риск того, что кто-то сойдет с рельсов», — сказал Хейзелл.

Это может привести к дальнейшему напряжению в семье. В тот день, когда Чарльз возьмет корону, единого фронта Фирмы может больше не быть.

Мягкое регентство

Опасения по поводу перехода достаточно серьезны, чтобы вызвать разговоры о так называемом мягком регентстве — мягком способе предложить тогдашнему королю Чарльзу передать часть своих общественных обязанностей Уильяму, чья молодая семья и более легкие отношения с прессой принесло бы популярность, сохраняя при этом правила преемственности династии.

Октябрьский опрос показал, что британцы примерно поровну разделились относительно того, кто Чарльз или Уильям должен сменить Елизавету. Но когда их спросили, кто из двоих окажет наибольшее влияние на будущее королевской семьи, 65 процентов респондентов выбрали сына, по сравнению с 10 процентами в пользу отца.

Традиционно регентство — это то, что происходит, если монарх молод или немощен и не может выполнять все функции, требуемые главой нации и главой государства. Чарльз и Уильям могли бы разделить свои функции, чтобы создать неофициальную версию этого, утверждал Хейзелл.

В таком сценарии роль Чарльза как главы государства может быть относительно ограничена, сказал Хейзелл. Выполняя только необходимые действия, такие как еженедельная аудиенция у премьер-министра и прием послов, король мог вообще оставаться вне поля зрения общественности.

Тем временем Уильям мог бы служить фактическим главой страны, роль, в которой монарх должен «быть замеченным, чтобы ему верили», по словам Хейзелла.