День, когда немцы вошли в Москву

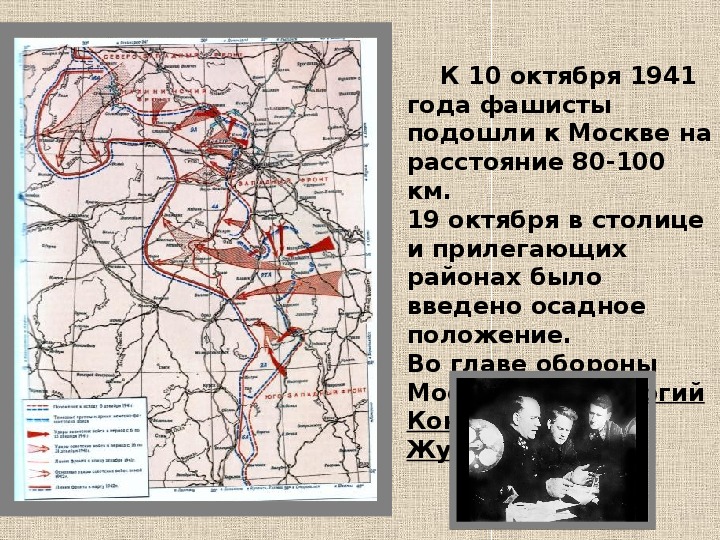

С 16 по 19 октября 1941 года судьба Москвы висела на волоске: по северным и северо-западным районам города, в котором царила паника, разъезжали немецкие мотоциклисты и даже одиночные танки, разведывая маршруты для пехотных и танковых дивизий вермахта

16 октября 1941 года вошёл в историю, которую от нас долго скрывали, как «день московской паники». В этот день единственный раз за всю историю своего существования не работало московское метро, эскалаторы которого уже начали разбирать, а само — минировать. Этого не избежали сотни московских предприятий, институтов, помпезных жилых домов, театров, кинотеатров и даже церквей – объектов, которые могли пригодиться врагу после падения Москвы.

Никогда за всю минувшую войну судьба всей страны, не только Москвы, не висела на таком тонком волоске, как в эти «черные дни».

Именно тогда у Гитлера были очень серьезные предпосылки конвертировать успешный блицкриг в победу.

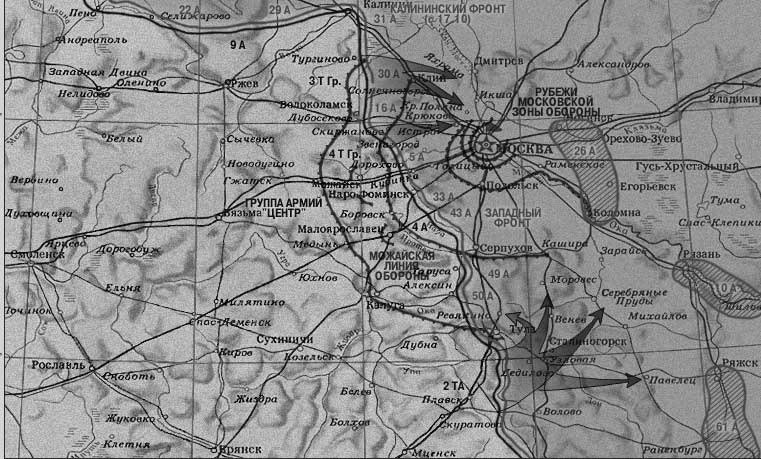

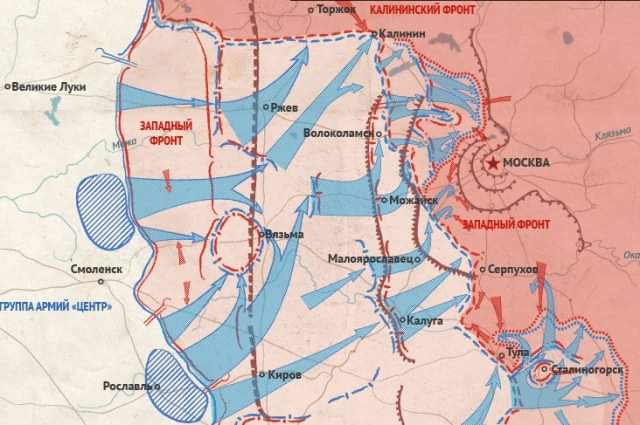

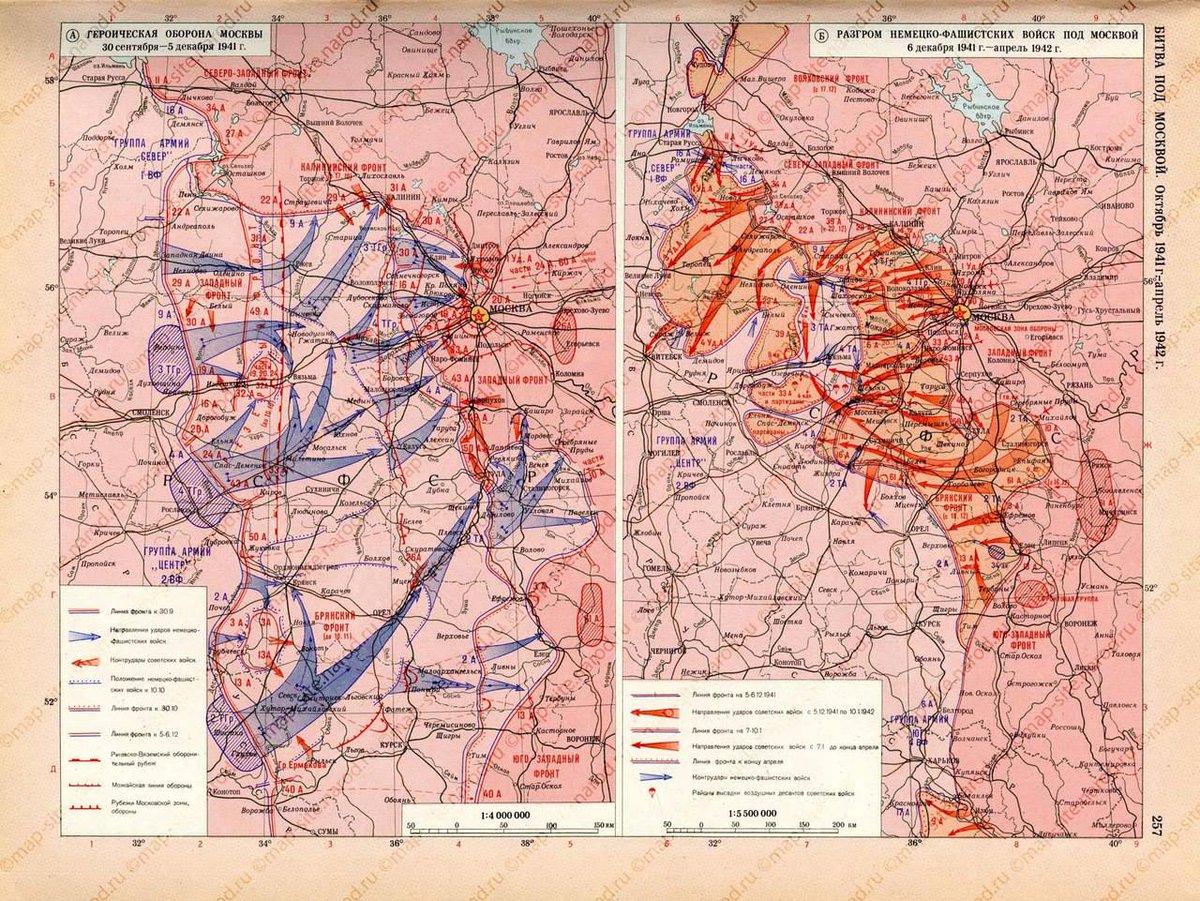

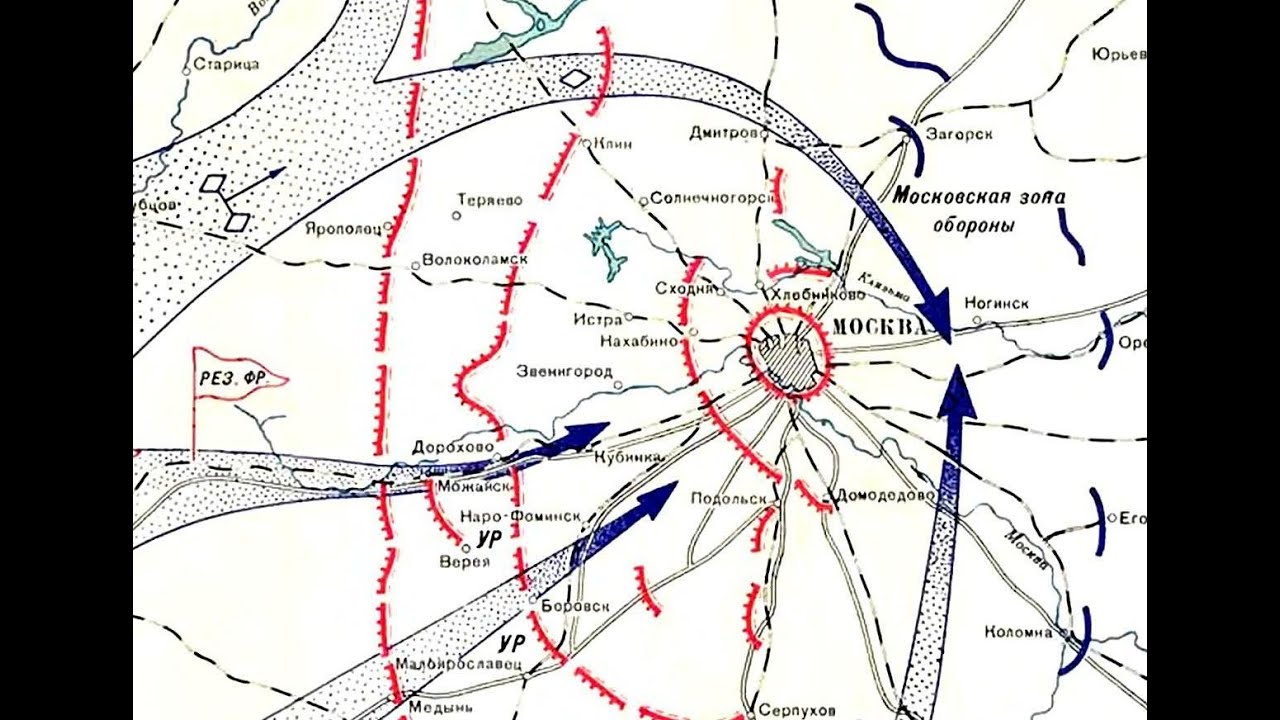

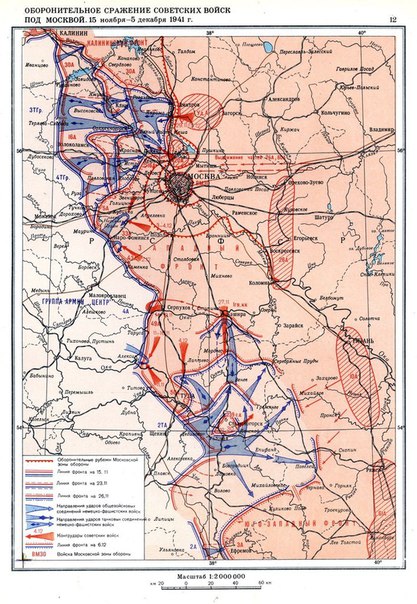

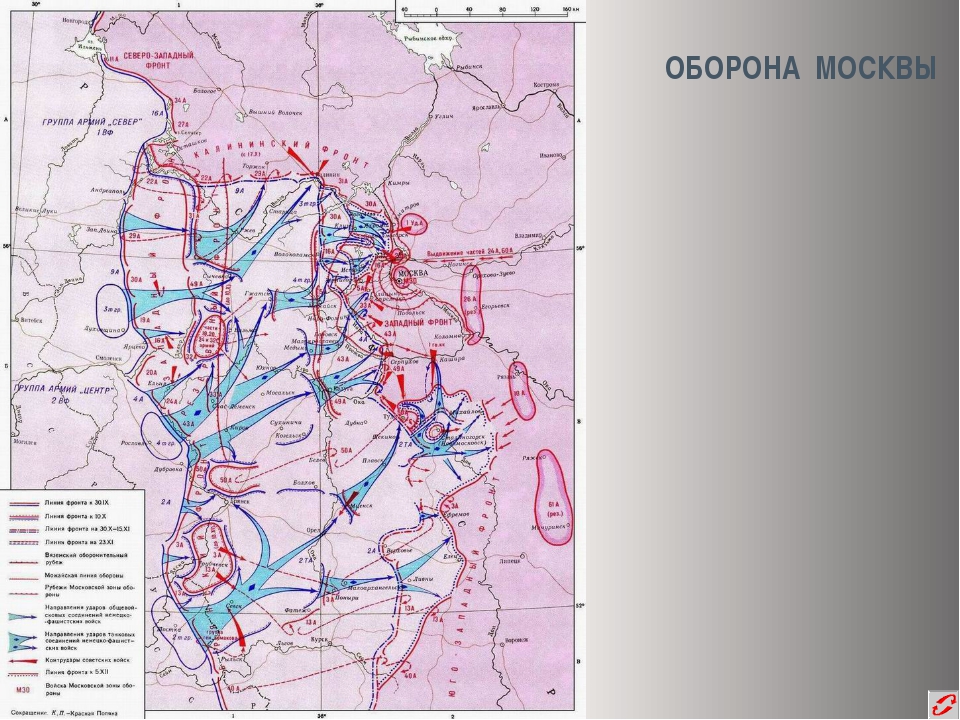

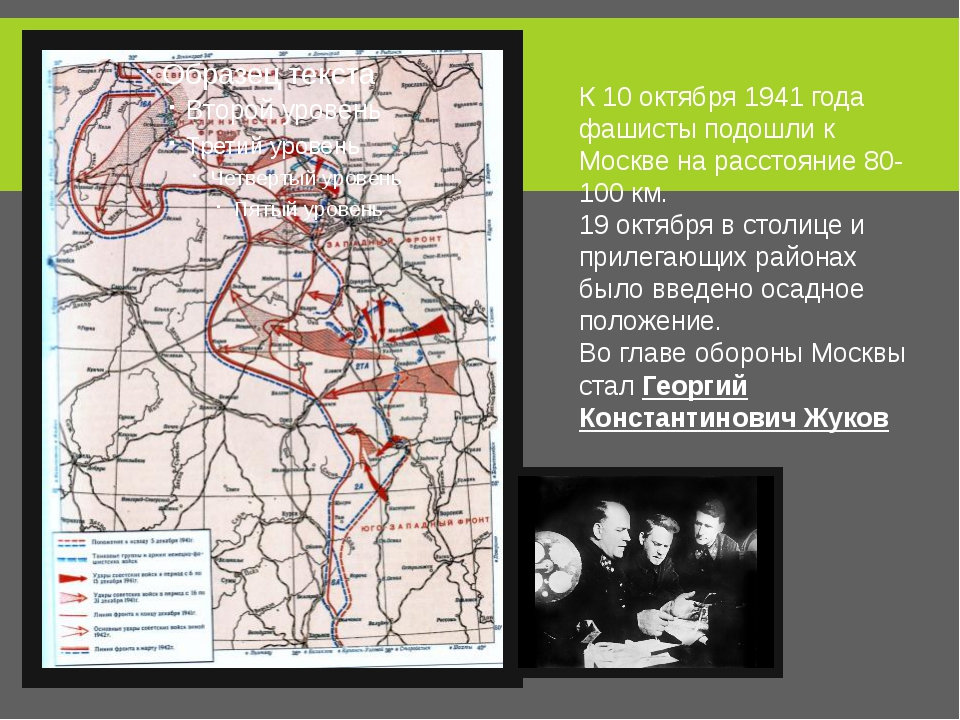

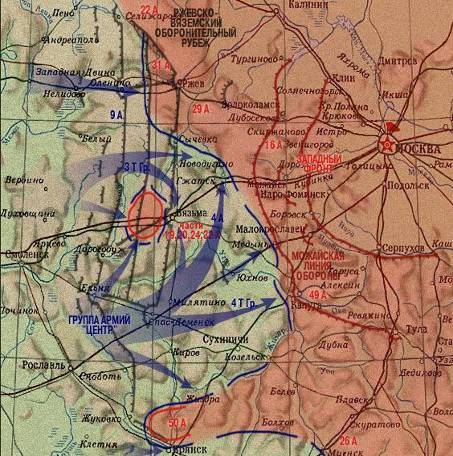

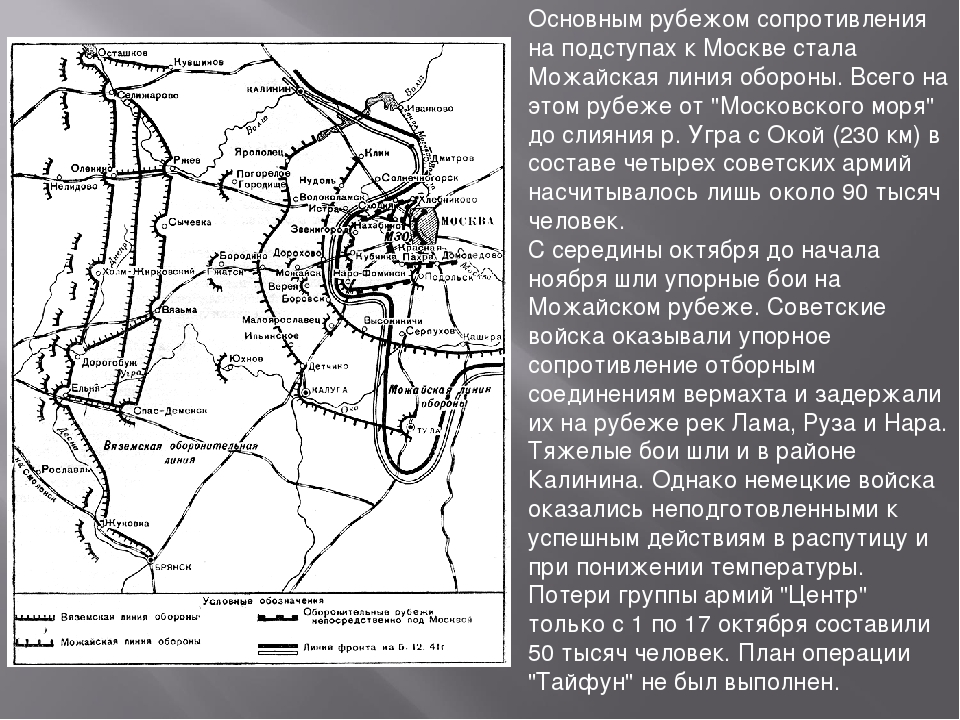

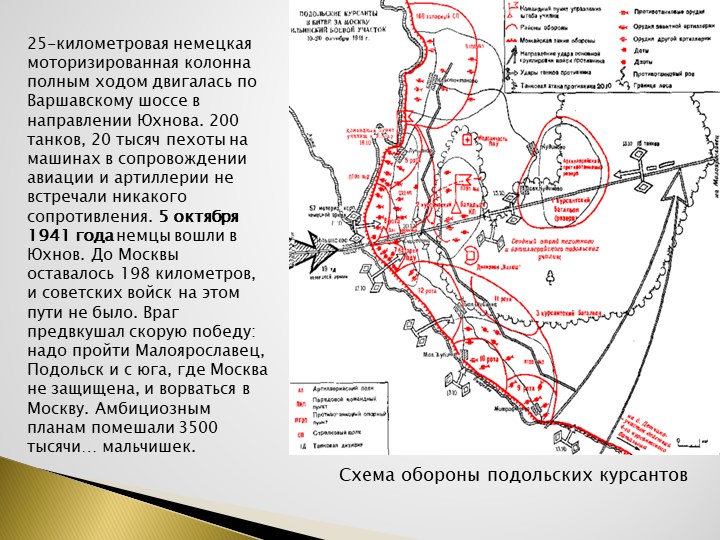

После окружения под Вязьмой и Брянском шести советских армий, развала Западного фронта, захвата Калуги 13 октября, 14 октября – Твери, а еще через несколько дней — Волоколамска, Малоярославца и Можайска Москву отделяли от рвавшихся и изучавших её из биноклей гитлеровцев только стойкость отказавшихся сдаваться окруженных частей. Недоучившиеся, но рвавшиеся в бой и почти полностью погибшие в нём курсанты ряда училищ. А также части НКВД, которые вступили в бои с врагом на подступах к городу и на его улицах и смогли навести в Москве относительный порядок, до того как к столице стали подходить с востока свежие войска. Важнейшую роль в чудесном спасении Москвы сыграл и главный виновник разразившейся катастрофы – Иосиф Сталин, отказавшийся в последний момент — после долгих колебаний — бежать из Москвы.

Сталин был главным виновником разгрома 1941 года, но его твердость в октябре не позволила Гитлеру взять Москву. Фото: www.globallookpress.com

Если бы он покинул столицу, скорее всего, этот крупнейший промышленный, транспортный и логистический узел попал бы в руки врага. Это был бы страшный, едва ли не смертельный удар по оборонным возможностям страны, что сделало бы невозможным скоординированный отпор гитлеровцам, обрекая Красную армию на отступление до Урала.

У последней черты

16 октября многим москвичам показалось, что всё к этому и идет. В этот день народу передалась паника, охватившая власти неделей раньше, потому что меры по эвакуации и уничтожению города, чтобы он не достался врагу, уже нельзя было скрыть. Известно, что еще 8 октября, после катастрофы под Вязьмой, Сталин сказал, что «Москву защищать некем и нечем, повторяю, некем и нечем». Так же думал и Гитлер, заказавший поставки гранита из Швеции, Норвегии и Финляндии для установки памятника победителям в центре поверженной и уничтоженной Москвы.

«Совершенно секретное» постановление ГКО СССР

Массовой панике в Москве, которая началась 16 октября, продолжалась до введения в столице осадного положения 19 октября и была полностью преодолена драконовскими мерами лишь к началу ноября, предшествовало появление «совершенно секретного» постановления Государственного комитета обороны № ГКО-801 за подписью Сталина, председателя ГКО СССР.

Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии будущий генералиссимус, очень плохо, к сожалению, разбиравшийся в военных вопросах, приказал:

- Поручить т.

Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану).

Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану). - Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).

- Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас.

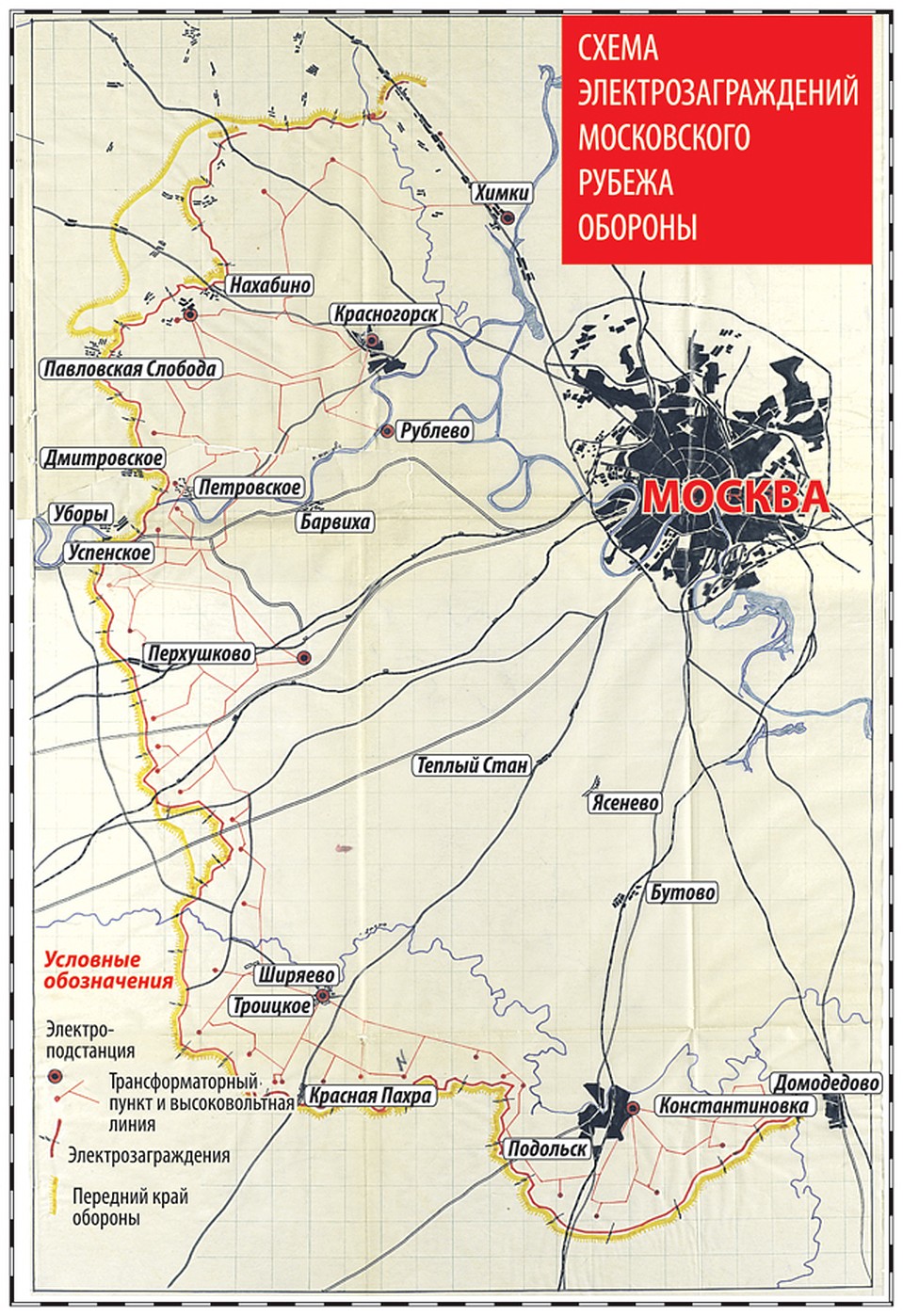

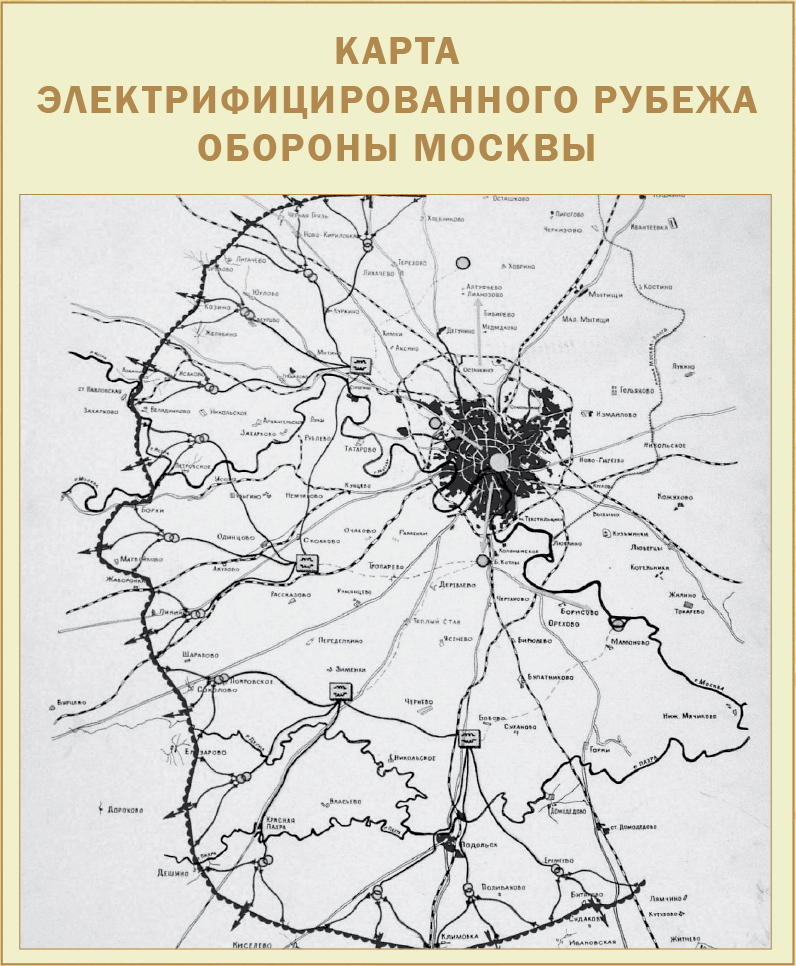

- В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).

Вакханалия в Москве

На следующий день, 16 октября, власть в сдаваемом немцам городе фактически испарилась: начались неописуемый хаос, паника, эксцессы мародерства и бандитизма, грабежи магазинов и складов, особенно тех, где хранились дефицитное продовольствие и спиртное, бегство из Москвы сотен тысяч людей во главе с большим и малым начальством, на груженные добром машины которого иногда нападали разъяренные граждане.

16 октября 1941 года в Москве рухнула власть и началась анархия, по окраинам города шныряли немецкие мотоциклисты. Фотохроника ТАСС

Уже 17 октября в Куйбышев прибыли высшие советские сановники – Калинин, Каганович, Ворошилов и многие другие. В Москве задержались – помимо Сталина – из хорошо известных лиц лишь Берия, Микоян и Косыгин. Из Москвы эвакуировались все министерства, оставив в столице небольшие оперативные группы. В Куйбышев перебрался Исполком Коминтерна, экспонаты Третьяковской галереи были отправлены в Новосибирск, тело Ленина — из мавзолея в Тюмень, покинул Москву даже комендант Кремля.

Сохранились документальные описания паники, охватившей эвакуируемый город, — от скупых, сжатых и серьезных, до крайне эмоциональных, дышащих злорадством затравленных граждан, в отношении перепугавшейся власти, представители которой еще недавно изображали из себя небожителей.

Академик Владимир Вернадский: «Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии, и реально считаются с возможностью взятия Москвы и разгрома». Фото: www.globallookpress.com

Вот что академик Владимир Вернадский занес в свой дневник в этот день:

Резкое изменение настроений о войне. Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии, и реально считаются с возможностью взятия Москвы и разгрома. Возможна гибель всего моего архива и библиотеки. Когда я уезжал <из Москвы> в июле — мысль о возможности потери и гибели мелькала, но не чувствовалась реально, как она выступает сейчас.

А вот другое свидетельство очевидца – советского писателя и журналиста Льва Ларского, наблюдавшего исход из Москвы:

В потоке машин, нёсшемся от Заставы Ильича, я видел заграничные лимузины с «кремлёвскими» сигнальными рожками: это удирало Большое Партийное начальство! По машинам я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое — в заграничных, пониже — в наших «эмках», более мелкое — в старых «газиках», самое мелкое — в автобусах, в машинах «скорой помощи», «Мясо», «Хлеб», «Московские котлеты», в «чёрных воронах», в грузовиках, в пожарных машинах… А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных…

Точно такие же сцены, перемежавшиеся потасовками и драками бившихся за транспорт обезумевших от страха людей, происходили за год до этого в Западной Европе во время немецких наступлений. Оказывается, то же самое было и у нас.

Оказывается, то же самое было и у нас.

И это не злопыхательство «обиженных» советской властью граждан: рассекреченные рапорты сотрудников НКВД своему начальству рисуют точно такую же картину и сообщают массу частных и достоверных подробностей. Вот один из самых безобидных из них: «16 октября группа грузчиков и шоферов, оставленных для сбора остатков имущества эвакуированного завода № 230, взломала замки складов и похитила спирт. Силами оперсостава грабеж был приостановлен. Однако 17 октября утром та же группа людей во главе с диспетчером гаража и присоединившейся к ним толпой снова стали грабить склад. В грабеже принимали участие зам. директора завода Петров и председатель месткома. При попытке воспрепятствовать расхищению склада избиты секретарь парткома завода и представитель райкома ВКП(б)».

Достойно проявил себя в наведении порядка в едва не сданной Москве глава столичной партийной организации, секретарь ЦК ВКП(б) Александр Щербаков. Фотохроника ТАСС

Из партийных чинов испытание выдержал секретарь ЦК ВКП(б), глава Московской партийной организации Александр Щербаков, оказавшийся самой заметной публичной фигурой в городе в это страшное время. Он многое сделал для того, чтобы острая паника улеглась в течение нескольких дней, демонстрируя распорядительность и решительность.

Он многое сделал для того, чтобы острая паника улеглась в течение нескольких дней, демонстрируя распорядительность и решительность.

Анархии положили конец

Чтобы навести в городе элементарный порядок, пришлось вначале накопить силы, а потом начать бескомпромиссную борьбу с грабителями, расхитителями, дезертирами, паникёрами и немецкими агитаторами, которых хватали и расстреливали на месте. К концу октября в городе навели относительный порядок.

Огромную практическую роль в спасении столицы, до того как к ней подтянулись свежие войска из восточных районов страны, сыграли части НКВД. Они не только восстановили порядок на улицах огромного города, но и уничтожали вражеских диверсантов, просочившихся в Москву немецких мотоциклистов. Особенно отличилась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), сформированная в октябре 1941 года из советских спортсменов, циркачей и находившихся в Москве иностранных коммунистов. Именно они пресекли попытку прорыва к метро Сокол мотоциклистов одной из немецких дивизий, вначале отогнав их, а потом и уничтожив в районе Водного стадиона. Из иностранцев в этом подразделении было больше всего… немцев, американцев и румын. Бойцы ОМСБОН участвовали и в военном параде 7 ноября на Красной площади и заодно – охраняли его.

Из иностранцев в этом подразделении было больше всего… немцев, американцев и румын. Бойцы ОМСБОН участвовали и в военном параде 7 ноября на Красной площади и заодно – охраняли его.

Именно это событие внушило оставшимся в городе жителям, всей стране и всему миру, что Москву не сдадут, и нацистская Германия, упустившая свой единственный шанс, будет в конечном счете разгромлена. Так и случилось. Москва не пала – пал Берлин.

Битва за Москву

Попов Аркадий Иванович — ветеранВеликой Отечественной войны

Дата рождения: 21 февраля 1922 г.

Место рождения: деревня Высоково Арбажского района Кировской области

Призыв в ряды Советской Армии

1941 год — год призыва в ряды Советской Армии молодёжи 1922-23 годов рождения. Поэтому работавший в колхозе молодой паренёк Аркадий Попов в канун Великой Отечественной войны был призван для прохождения военной службы. Так как допризывная подготовка была нацелена на обучение лыжной ходьбе, Аркадий Попов был направлен в отряд лыжников.

21 сентября 1941 года он был откомандирован в 35 запасный полк, откуда ежедневно отправлялись маршевые роты на войну. Пока не были готовы землянки для проживания, отряд лыжников в течение 2 недель стоял на берегу р. Вятка. В построенных землянках устанавливались в 2 этажа нары, на которых размещалась сразу вся рота — 250 человек. Начались учения, которые проводил специалист по лыжам, обучавший правильному передвижению, поворотам, спуску и подъёму на лыжах. В основном занятия проводились в ночное время.

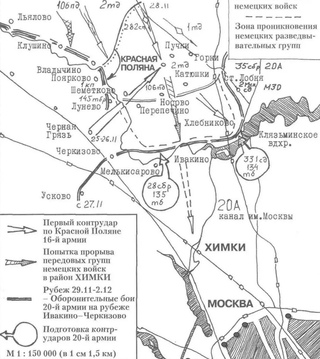

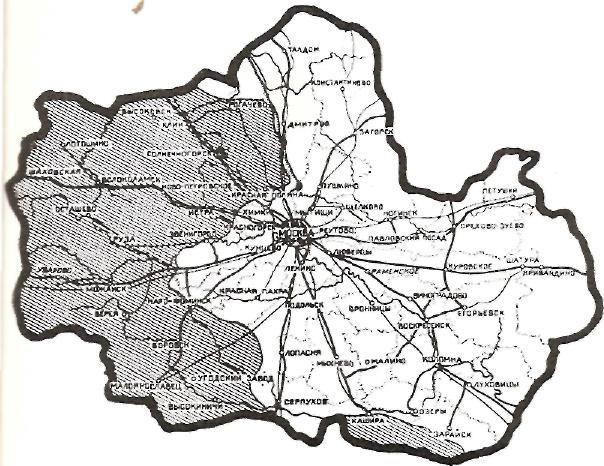

Война — это суровое испытание для человека

7 ноября 1941 года Аркадий Иванович с сослуживцами принимает присягу, и его отправляют в г. Котельнич, где выдают добротное обмундирование, новые лыжи с креплениями. Из-за нехватки не выданы только гимнастёрки. И на второй день эшелон с лыжниками без оружия направляется на фронт. Ночью эшелон прибывает в г. Владимир, где прямо в вагоны грузят ящики с ручными пулемётами и во время движения идёт их сборка. Аркадий Иванович назначен пулемётчиком в отделении. Полк высадили в 15 км от г. Дмитрова. Утром немцы находились в 15 км от столицы, а вечером — уже в 5 км. Горели деревни, люди с имуществом, спасаясь, шли через г. Дмитров. Молодые ребята в основном не умели обращаться с оружием, и командиры отделений, уже имевшие военный опыт, помогали осваивать пулемёты.

Аркадий Иванович назначен пулемётчиком в отделении. Полк высадили в 15 км от г. Дмитрова. Утром немцы находились в 15 км от столицы, а вечером — уже в 5 км. Горели деревни, люди с имуществом, спасаясь, шли через г. Дмитров. Молодые ребята в основном не умели обращаться с оружием, и командиры отделений, уже имевшие военный опыт, помогали осваивать пулемёты.

Ночью вышли из г. Дмитрова. Зарево : кругом стреляют, всё горит.

Остановились на привал в деревенской школе. Прилечь отдохнуть негде, так как там уже расположилась другая часть, и пришлось Аркадию со своим другом — вторым пулемётчиком Петром Колпаковым укладываться под нарами на полу.

Обстановка сложная, даже командиры не были проинформированы. Так, по приказу командира Аркадий и Пётр заняли позицию около стога сена в 500 метрах от леса. К рассвету вдруг из леса выскакивает верховой, а за ним — эскадрон рысью. Ребята в растерянности: » Кто это? Наши или нет? Стрелять или не надо?». Оказалась дивизия Белова и генерал-майора Доватора.

В декабре 1941 года часть Аркадия Ивановича целую неделю стояла на берегу канала Москва-Волга в вырытых москвичами окопах и ни разу не была в помещении. А на улице -40С. В окопах разжигали небольшие костры, сверху занавешивались плащ-палатками, и все, свободные от дежурства, солдаты собирались в траншеях греться, спали, как придётся. Только недолог был сон, т.к. через каждый час заступали на часовую смену.

Молодые ребята, не имевшие военного опыта, мало что знали. Так 4 декабря 1941 года днём в солнечную погоду летят 12 немецких самолётов. Вдруг что-то от них отделяется. Подумали: «Парашютисты», а это — бомбы. Было очень страшно. Прятались с головой в окопах, земля дрожала. Повезло — ни одного не ранило, т.к. окопы были очень глубокие. Как-то немецкая батарея начала обстрел батальона, в котором служил Аркадий Иванович. Первая мина попала в стоящий впереди сарай, вторая мина — сзади. Командир кричит: «В «вилку» попали», что это такое «вилка» солдаты и не знают. Слышно , как летит мина, и падают солдаты на землю, стараясь защититься от неё. Слышат — взорвалась. Остались живы. И опять — вперёд. Страшно было видеть погибших советских воинов на полях сражения. До сих пор Аркадий Иванович вспоминает лежащего на четвереньках в глубоком снегу убитого советского офицера лицом вниз, только спина видна.

Слышат — взорвалась. Остались живы. И опять — вперёд. Страшно было видеть погибших советских воинов на полях сражения. До сих пор Аркадий Иванович вспоминает лежащего на четвереньках в глубоком снегу убитого советского офицера лицом вниз, только спина видна.

5 декабря 1941 года отдельный лыжный комсомольский батальон № 5 в составе 84 бригады морской пехоты под командованием полковника Молева (5 тыс. человек) подошёл к г. Яхрома, занятому немцами. Остановились в деревне. День ясный, видно вокруг далеко. Друг Петя увидел, как со стороны города, с другого берега канала бежит немецкий офицер. Открыли по нему огонь, но ему удалось скрыться в окопе, откуда, вероятно, он по телефонной связи сообщил о расположении советской части. И вскоре из г. Яхрома появился немецкий танк. Остановился напротив места расположения батальона, развернул башню, выпустил 4-5 снарядов, попав в находящуюся рядом часовню, и ушёл обратно. Немецкие самолёты разбрасывали листовки, в которых сообщалось, будто сын И. Сталина сдался в плен, что эти листовки будут пропуском для советских солдат. Но никто из наших защитников их не подбирал.

Сталина сдался в плен, что эти листовки будут пропуском для советских солдат. Но никто из наших защитников их не подбирал.

Взятие городов

Был дан приказ о взятии г. Яхрома. Лыжный батальон действовал по отработанной схеме: заходили в тыл противника, а потом по приказу открывали огонь. Ночью солдаты встали цепью на расстоянии 4-5 метров друг от друга, пропустили бронемашину, мотоциклы и открыли огонь. Когда рассвело, то рассмотрели брошенное немцами при отступлении: было здесь и сукно, набранное на суконной фабрике, и русские учебники. Все дороги были забиты немецкой техникой. Немецкие машины не были пригодны для сильных морозов, а молодые русские ребята не умели ни обращаться, ни водить машины и мотоциклы. Так и оставалась техника на дороге. Одежда у фашистов тоже была не для сильных морозов: шинели и френчи из тонкого сукна, головные уборы — пилотки. В одной освобождённой деревушке хозяйка дома рассказывала, как немец хотел забрать у неё валенки — холодно очень, но размером не подошли. Тогда, увидев висевший тулуп, оторвал от него рукава и натянул себе на ноги, чтобы теплее было. В первые месяцы войны немцы, занимая города и деревни, старались устроить себе быт, спать ложились, раздеваясь, не ожидая отпора от советской армии. Поэтому, когда налетал батальон на них, то выскакивали на улицу раздетыми.

Тогда, увидев висевший тулуп, оторвал от него рукава и натянул себе на ноги, чтобы теплее было. В первые месяцы войны немцы, занимая города и деревни, старались устроить себе быт, спать ложились, раздеваясь, не ожидая отпора от советской армии. Поэтому, когда налетал батальон на них, то выскакивали на улицу раздетыми.

Нашим солдатам в лыжном батальоне приходилось трудно: привал разрешали только на 3 часа в сутки, питались в основном сухим пайком, т.к. кухни своей не было. Был случай, когда при взятии одной деревни из батальона (650 человек) было убито 120 человек. В деревню зашли — вместо домов одни трубы от печек торчат, немцы всё сожгли. Обнаружили котёл с водой, разожгли костёр. Собрались вокруг него греться. Так замёрзли, что выгорел весь котёл, дым пошёл. Был дан приказ: «Строиться!», и даже отдохнуть не успели. Уставшие солдаты засыпали прямо на ходу. Если разрешали привал на 15 минут, то, не отходя от места, падали на землю и спали. Как-то остановились на привал в школе, где стояли парты с покатыми столешницами. Сдвинули их поближе и легли спать. Неудобно было, скатывались на скамью, но сон был важнее.

Сдвинули их поближе и легли спать. Неудобно было, скатывались на скамью, но сон был важнее.

Настоящая дружба

Освобождены города Яхрома и Клин. В составе 1 Ударной армии 84 бригада была направлена на Волоколамск. 15 декабря при взятии деревни Сидоровка (в 3 км от Высоковска) гранатой был ранен друг Аркадия Ивановича Пётр. Было темно, и определить точно, откуда брошена граната, было невозможно. У друзей была договорённость: друг друга не бросать. Только Аркадий Иванович собрался бросить гранату в сторону дома, как кто-то сзади его опередил. Но граната, отлетев от угла дома, разорвалась рядом с Аркадием Ивановичем — крупные осколки попали в спину, ягодицу, шинель, валенки. Подхватили товарищи раненых и занесли их в дом. В том бою из 13 человек отделения невредимыми остались только двое: командир и солдат. Затем колхозники довезли их на лошадях до Высоковска, оттуда на машине — в г. Клин, а затем уже в госпиталь г. Дмитрова. Когда стали делать перевязку, то обнаружилось, что у Аркадия Ивановича начала гноиться рука, которую он обжёг давно, а Петька помог тогда её перевязать, да ноги у обоих обморожены. Но времени, обращать на это у ребят, тогда не было — не до того, война кругом.

Но времени, обращать на это у ребят, тогда не было — не до того, война кругом.

Когда их привезли в г. Загорск , разместили в церкви, то впервые за последние месяцы ребята оказались на чистых белых простынях, о которых уже и не мечталось, т.к. умывались-то снегом, спали, где придётся. Позднее раненые были перевезены в г. Горький (ныне Нижний Новгород), где появилась возможность помыться в бане, получили новое нательное бельё — вшей было много, ведь спать приходилось даже на кроватях, на которых до взятия очередного населённого пункта, спали немцы. Госпиталь находился в школе, в каждом классе размещалось по 12 раненых. Приходили их проведать школьники, приносили бумагу и карандаши, помогали писать письма.

Восстановление после тяжелых травм

После госпиталя Аркадий Иванович, расставшись с другом Петром Колпаковым (разминулись навсегда), был направлен в сформированный 32 Гвардейский полк, воевавший на миномётной установке «Катюша». Месяц полк стоял под городом Горький, пока не получили установки, стрелявшие прямой наводкой и заряжавшиеся 24 реактивными снарядами. Немцы охотились за «Катюшей» и боялись её.

Месяц полк стоял под городом Горький, пока не получили установки, стрелявшие прямой наводкой и заряжавшиеся 24 реактивными снарядами. Немцы охотились за «Катюшей» и боялись её.

В 1944 году полк перебросили в Забайкалье, где японцы нарушали границу. Ехали открыто, не маскируясь, с целью устрашить японскую армию.

Наступил день победы, но война еще не закончена

День Победы 9 мая 1945 года Аркадий Иванович встретил в Забайкалье, где проводились учения Забайкальского фронта. В тот день ученья отменили, пели песни, радовались, но знали, что для них война ещё продолжается.

В июле 1945 года полк был направлен на границу и до 8 августа стоял около реки Аргун. Спали в машинах. По установленному понтонному мосту танки с установками «Катюша» перешли через реку.

Утром 22 августа 1945 года началась атака. Аркадий Иванович — командир орудия, комсорг дивизиона открыл огонь — за 6 секунд вылетело 48 снарядов. Один залп дали в городе Хайларе, сила у него была такая, что в испуг пришли не только японцы, но и наши забайкальцы, которые не участвовали в военных действиях с Германией. Вечером г. Хайлар сдался. Как выяснилось позднее, японское командование не знало, что против них воюет только одна дивизия, иначе бы они не сдались, т.к. были хорошо экипированы, имели большие запасы продуктов на длительное время, в каждой сопке было возведено до 50 дотов.

Вечером г. Хайлар сдался. Как выяснилось позднее, японское командование не знало, что против них воюет только одна дивизия, иначе бы они не сдались, т.к. были хорошо экипированы, имели большие запасы продуктов на длительное время, в каждой сопке было возведено до 50 дотов.

Действия японцев во многом были построены на древних традициях самураев. Им внушалось, что у русских танки фанерные и бояться их не надо. Такой был случай. Идут наши танки со скоростью 70 км/ч, а навстречу — японский автомобиль «летит» и не сворачивает. Оказался под гусеницами танка. Так поступали японские смертники, считавшие советские танки фанерными. Были случаи, когда японский смертник летит на самолёте и врезается в американские корабли, следуя заповеди: «Японец погибнет один, а американцев погибнет много».

Однажды была обнаружена долина, в которой находилось 2 отделения японских смертников. Они устроили в земле узкий лаз, переходящий в более широкий внизу, сверху маскировались ветками — никого не видно. Аркадий Иванович участвовал в их уничтожении, когда советские солдаты перебегали к замаскированным окопам — лазам и расстреливали находящихся там смертников.

Аркадий Иванович участвовал в их уничтожении, когда советские солдаты перебегали к замаскированным окопам — лазам и расстреливали находящихся там смертников.

Как-то группа прорыва Забайкальского фронта подошла к болоту, деревянный мостик через которое был разобран. Из сарая выскочили ожидавшие русский батальон японцы, но не успели предпринять никаких действий, т.к. наши танки стали их давить, того, кто заскочил обратно в сарай, расстреливали.

Был и смешной случай. Шёл Аркадий Иванович по китайской деревне и нашёл пачку незнакомых ему денежных купюр. Часть оставил себе, остальные раздал товарищам. И встречает китайца, везущего тележку с огурцами невиданной длины (40 см). Захотелось Аркадию Ивановичу порадовать сослуживцев. Достал из кармана одну из купюр, на которой написано «500» неизвестно чего и нарисован старый дед с бородой, и предложил её китайцу, показывая рукой на тележку и говоря: «Шаньго (что значит «хорошо»)». Торговец с удивлением схватил, вероятно, не маленькую деньгу, бросил товар и, пятясь задом, скрылся за углом. А Аркадий Иванович с удовольствием угощал друзей необыкновенным приобретением.

А Аркадий Иванович с удовольствием угощал друзей необыкновенным приобретением.

Война закончилась!

Японская армия капитулировала. Наконец-то война закончилась и для Аркадия Ивановича. В декабре 1946 года он демобилизовался из Монголии.

Награды за отвагу

У Попова Аркадия Ивановича 18 военных наград, в том числе орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль Первой Ударной армии, медаль «Министра военно-морского флота Кузнецова», медаль «Катюша», юбилейные медали «300-летие морского флота» и «60 лет битвы под Москвой».

Жизнь после войны

Возвратившись к мирной жизни, Аркадий Иванович закончил техникум дорожного машиностроения, 27,5 лет отработал на Челябинском заводе измерительных инструментов «Калибр» кладовщиком, секретарём комитета комсомола завода, начальником цеха. Затем перешёл на Челябинский радиозавод «Полёт», работал заместителем начальника цеха, начальником смены. Затем вышел на заслуженный отдых, но усидеть дома не смог и через год вернулся на завод контролёром в родной цех, проработав ещё 4 года.

Затем вышел на заслуженный отдых, но усидеть дома не смог и через год вернулся на завод контролёром в родной цех, проработав ещё 4 года.

У Аркадия Ивановича дружная семья: заботливая и внимательная жена Зинаида Константиновна и два замечательных сына, которые уважают и ценят отца — фронтовика. Решил Аркадий Иванович показать своим близким места боевой славы. Проехали они всё Подмосковье, побывали на братской могиле, в которой захоронено более 970 человек, были в городах Яхрома, Клин, Дмитров, Волоколамск. В Музее вооружённых сил СССР в Москве долго стояли у стенда, в котором были собраны реликвии солдатской славы родной для Аркадия Ивановича 84 бригады морской пехоты, материал о славном командире бригады полковнике Молеве, погибшем под Москвой. И в это время к стенду подошла группа курсантов, экскурсовод которым сказал, что все в дивизии погибли, кроме тех, кто был ранен. А рядом стоял Попов Аркадий Иванович — ветеран войны, участник битвы под Москвой, свидетель тех страшных военных событий. Живая легенда! Но курсанты не знали об этом, а скромный фронтовик представиться не решился.

Живая легенда! Но курсанты не знали об этом, а скромный фронтовик представиться не решился.

В архиве семьи Поповых мне встретилось стихотворение, адресованное родственницей Аркадию Ивановичу: военному герою, бесстрашному солдату, перенёсшему все тяготы войны, ранение и сохранившему боевой дух после недавней серьёзной операции, ветерану труда, застенчивому, спокойному любящему дедушке, отцу и мужу, единственному оставшемуся в живых фронтовику из многочисленной родни. Прочитайте это посвящение и Вы.

Посвящается Попову Аркадию Ивановичу

Свет Иванович Аркадий,

Ведь не зря слывёшь ты дядей,

И поэтому недаром,

Опалённая пожаром,

Русь фашисту не сдана.

Пулемётчик был лихой

С пулемётом за спиной,

С другом Петькой неразлучным

Всю войну прошёл. Живой

Возвращается домой.

А рассказчик ты какой…

Ведь не зря тебя ребята

Окружали, как галчата,

Раскрывали рты пошире

И тогда по всей квартире

Слышно было, как солдат

На себе тащил в санбат…

Обработала текст Мария Терновая

Битва за Москву: 1941 год

В декабре 1940 года Генштаб сухопутных войск Германии проводил военно-штабную игру, в которой рассматривались разные варианты наступления на СССР. Руководил ею генерал Фридрих Паулюс (пленённый позднее советскими войсками под Сталинградом). Результаты игры легли в основу директивы № 21, известной как план «Барбаросса» (в переводе с итальянского — «рыжая борода»; таким было прозвище Фридриха I, императора Священной Римской империи). В этом плане Гитлер и его генералитет ставили перед германской армией задачу в быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить Советский Союз. Отдельно подчёркивалось: захват Москвы означает «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех».

Руководил ею генерал Фридрих Паулюс (пленённый позднее советскими войсками под Сталинградом). Результаты игры легли в основу директивы № 21, известной как план «Барбаросса» (в переводе с итальянского — «рыжая борода»; таким было прозвище Фридриха I, императора Священной Римской империи). В этом плане Гитлер и его генералитет ставили перед германской армией задачу в быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить Советский Союз. Отдельно подчёркивалось: захват Москвы означает «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех».Бородинское поле. 1941 год. У памятника героям Отечественной войны 1812 года. Фото Павла Трошкина.

Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года. Фото Аркадия Шайхета.

‹

›

Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков

Операция «Барбаросса»

Операцию «Барбаросса» должны были осуществить три группы армий. Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лееба захватывала Прибалтику и двигалась на Ленинград. Группе армий «Юг» под началом Гердта фон Рундштедта надлежало взять Киев. Группа армий «Центр» (ею командовал фельдмаршал Фёдор фон Бок) наступала на Москву, предварительно заняв Минск, — неслучайно эта группа имела самое лучшее вооружение, половину всех танковых дивизий, в том числе её элитные части.

Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лееба захватывала Прибалтику и двигалась на Ленинград. Группе армий «Юг» под началом Гердта фон Рундштедта надлежало взять Киев. Группа армий «Центр» (ею командовал фельдмаршал Фёдор фон Бок) наступала на Москву, предварительно заняв Минск, — неслучайно эта группа имела самое лучшее вооружение, половину всех танковых дивизий, в том числе её элитные части.

Как и Наполеон 129 лет назад, Гитлер начал войну против Советского Союза в те же июньские дни.

22 июня 1941 года, в 3 часа 12 минут утра по берлинскому времени, раздались первые залпы немецкой артиллерии. Для вторжения в СССР вермахт сосредоточил самые грандиозные силы, когда-либо участвовавшие в битвах за всю историю войн: 4 000 000 солдат, 3350 танков, 7000 орудий и свыше 2000 самолётов.

За пехотой шли первые волны авиации люфтваффе — бомбардировщики и истребители. Их лётчики уже знали, где находятся скопления советских танков, штабы советских армий, транспортные узлы. К полудню 22 июня было уничтожено 1200 советских самолётов — большинство из них на земле. Пилоты «мессершмитов» не верили своим глазам: сотни советских самолётов стояли у взлётно-посадочных полос, без какого-либо прикрытия, не замаскированные. Некоторые советские лётчики, поднявшись в воздух, в отчаянии пытались вести свои устаревшие самолёты на таран…

К полудню 22 июня было уничтожено 1200 советских самолётов — большинство из них на земле. Пилоты «мессершмитов» не верили своим глазам: сотни советских самолётов стояли у взлётно-посадочных полос, без какого-либо прикрытия, не замаскированные. Некоторые советские лётчики, поднявшись в воздух, в отчаянии пытались вести свои устаревшие самолёты на таран…

Гитлеровская армия придерживалась принципа, оправдавшего себя в кампаниях против Польши, Франции и других покорённых европейских стран: быстро и невзирая ни на что — вперёд! В ранцах немецких солдат лежали разговорники со словами: «Руки вверх!», «Где председатель колхоза?», «Ты — коммунист?», «Стреляю!». В документах пленных немецких солдат попадались свидетельства на право владения земельным наделом в России после её покорения.

На что надеялся Гитлер, затевая восточный поход? Казалось бы, козырей на руках у него имелось предостаточно.

Первый. Он верил в своих солдат: молодые, хорошо обученные, с богатым опытом сражений, уверенные в своих силах. Тем паче, фюрер обещал им лёгкую и быструю победу над восточными «варварами».

Тем паче, фюрер обещал им лёгкую и быструю победу над восточными «варварами».

Второй. Гитлер хорошо знал о проведённых в СССР в 1937 году репрессиях против командиров Красной Армии. Волны Большого террора, подобно цунами, пронеслись сквозь Вооружённые силы СССР. Тогда пострадали почти 37 тысяч кадровых офицеров. Из них 706 находились в звании комбрига и выше. А если точнее, то были уничтожены 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих армиями, 8 из 9 адмиралов флота и вице-адмиралов, 50 из 57 командующих корпусами, 154 из 186 командиров дивизий и так далее вниз по иерархической цепочке.

Третий. Фюрер был уверен, что советское общество, больше двадцати лет находившееся под прессом деспотии и террора, не сможет устоять перед ударом извне. И тёплый приём «освободителей от сталинского режима», который гражданское население поначалу оказывало захватчикам (особенно в Прибалтике, Западной Украине и Западной Белоруссии), убеждал немцев: они победят. Впрочем, этот очень благоприятный для немцев козырь действовал недолго. Слухи о чинимых оккупантами жестокостях быстро распространялись от деревни к деревне, от города к городу.

Слухи о чинимых оккупантами жестокостях быстро распространялись от деревни к деревне, от города к городу.

Четвёртый козырь. Гитлер полагал, что Советская страна, ослабленная Гражданской войной и интервенцией, все ещё не создала промышленность, способную производить все виды новейших вооружений. Незадолго до вторжения в Россию офицеры Генерального штаба провели по приказу Гитлера конференцию о состоянии советской экономики. Её вывод: страна ещё не способна производить хорошее вооружение взамен потерянного в боях.

И, наконец, пятый козырь. Внезапность нападения, дающая возможность полностью уничтожить части Красной Армии, сосредоточенные у западных границ Советского Союза. Неслучайно Гитлер уверял своё окружение в конце 1940 года, что к следующей весне немецкая армия будет в «зените», а советские войска — в «несомненном надире» (арабское слово: точка небесной сферы, противоположная зениту). В январе 1941 года он добавил: «Поскольку Россию надо разгромить в любом случае, лучше сделать это сейчас, когда её войска лишены командования и плохо вооружены».

И казалось, фашистский диктатор прав. За два месяца боёв, к 21 августа 1941 года, немцы окружили Ленинград и готовились им овладеть, собирались взять Киев, а группа армий «Центр» перед завершающим броском на Москву подошла к Смоленску и Ельне.

Был ли Советский Союз готов к войне?

О том, что Германия вот-вот нападёт на СССР, Сталину сообщали президент США Франклин Делано Рузвельт и английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Но он, никого не слушая, неколебимо верил в идеальный сценарий: Советский Союз и нацистская Германия не будут воевать между собой. Немцы и западные союзники измотают друг друга в длительной войне, а за это время СССР наберётся сил, окрепнет. Возможно, ему даже представится шанс для дальнейших территориальных приобретений… И, строго придерживаясь условий пакта Молотова — Риббентропа, он пунктуально отправлял в Германию эшелон за эшелоном с зерном, нефтью, лесом, медью, марганцевой рудой, резиной — всем тем, что предполагали торговые обязательства в период действия пакта.

За десять дней до нападения Германии начальник Генштаба Георгий Константинович Жуков составил проект директивы о приведении в полную боевую готовность войск западных военных округов (у границ с Германией) и доложил о ней наркому обороны, маршалу Семёну Константиновичу Тимошенко. Последний сразу же позвонил Сталину с просьбой разрешить направить директиву войскам. В ответ услышал «нет».

21 июня к советским пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, и уверял, что на рассвете следующего дня немецкие войска нападут на Советский Союз. Эту весть тут же сообщили Сталину, собрались члены Политбюро и военные. И вновь возникла мысль дать войскам пограничных округов упредительную директиву о полной боевой готовности. Но Сталин отклонил и её. «Такую директиву сейчас давать преждевременно, — сказал он, — может быть, вопрос ещё уладится мирным путём… Войска пограничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений».

Советский разведчик в Токио Рихард Зорге слал своему начальству в ГРУ (Главное разведывательное управление) доклад за докладом, один тревожнее другого. А за неделю до нападения немцев (15 июня) Зорге, рискуя жизнью (Япония была союзницей Германии), сумел передать в Москву: «Война будет начата 22 июня 1941 года»…

А за неделю до нападения немцев (15 июня) Зорге, рискуя жизнью (Япония была союзницей Германии), сумел передать в Москву: «Война будет начата 22 июня 1941 года»…

В половине шестого утра 22 июня, спустя два часа после фактического начала агрессии, посол Германии в СССР граф Вернер фон дер Шуленбург получил декларацию об объявлении нацистской Германией войны. Зачитав её текст министру иностранных дел Молотову, Шуленбург уже от себя добавил: «Решение Гитлера начать войну с Россией — полное сумасшествие».

Молотов поспешил в кабинет Сталина, где заседало Политбюро. Услышав новость, «отец народов», не сказав ни слова, безвольно опустился на стул. Размышления его, вероятно, были горькими: он, политик, известный своей изворотливостью, мастер изощрённой интриги, попал в ловушку, сооружённую, главным образом, собственными руками!

С фронтов пошла лавина катастрофических известий. На секретном совещании у Сталина высказывалась мысль заключить с Гитлером мир на любых, даже кабальных условиях, вплоть до того, чтобы отдать фюреру бóльшую часть Украины и Белоруссии, всю Прибалтику. Вызвали в Кремль болгарского посла Ивана Стаменова и попросили его стать посредником в переговорах с Германией. Тот наотрез отказался исполнить эту миссию. И привёл удивительный резон: «Даже если вам придётся отступить до Урала, всё равно, в конце концов, вы победите».

Вызвали в Кремль болгарского посла Ивана Стаменова и попросили его стать посредником в переговорах с Германией. Тот наотрез отказался исполнить эту миссию. И привёл удивительный резон: «Даже если вам придётся отступить до Урала, всё равно, в конце концов, вы победите».

Вязкое болото восточной войны

На тактику «блицкрига» Гитлер возлагал большие надежды. Как полагали и он и немецкий Генеральный штаб, слабость Красной Армии давала возможность за пять-шесть недель захватить громадные территории Советского Союза — до рубежа Архангельск — Волга — Астрахань. Основная роль в наступлении отводилась танковым соединениям, молниеносно продвигающимся вперёд под прикрытием собственного огня, при поддержке артиллерии и крупных сил штурмовой авиации.

Начать наступление предполагалось одним из двух способов. Либо фронтальным ударом на одном участке, когда вбивается «клин» в позицию противника и его оборона разрезается на части. Либо двумя ударами на разных участках, но по сходящимся направлениям, и тогда противника берут в «клещи».

Тактика «клина» и «клещей» уже не раз была опробована немцами в военных действиях в Европе. Прорвав линию фронта, танковые соединения разрушали коммуникации, окружали и уничтожали войска противника. Управление частями происходило с помощью широкого использования радиосвязи.

Вначале дело у немцев шло по плану и на территории СССР. Уже 28 июня они захватили Минск. В окружение попали 400 тысяч советских солдат и офицеров. Но уже в ходе сражений за Смоленск (с 10 по 29 июля 1941 года) немецкое командование начало понимать, что план молниеносной войны рушится. Их пехотные дивизии не поспевали за продвижением танковых соединений, а сопротивление частей Красной Армии, попавших в окружение, создавало дополнительные трудности, на преодоление которых требовалось время и немалое.

Во время скоротечных кампаний в Польше, Норвегии, Франции и на Балканах проблемы снабжения, бесспорно, возникали, но никогда не создавали чего-то трудноразрешимого. В России же материально-техническое обеспечение приобрело для Германии такое же решающее значение, какое имели огневая поддержка, мобильность войск, их моральное состояние.

Вермахт, исповедуя доктрину «блицкрига», одновременно зависел от состояния 600 000 лошадей для орудийных упряжек и для перевозки санитарных и маркитантских фургонов. Пехотные дивизии проходили в день лишь 30 километров: скорость наступления войск вермахта пешим маршем вряд ли могла быть выше, чем у армии Наполеона.

Чаще, чем предполагалось, портилась техника. Двигатели выходили из строя из-за песка и пыли, а подвоз запасных частей опаздывал. Более широкая, чем в Европе, железнодорожная колея замедляла передвижение составов, которым требовалась замена колёсных пар при пересечении границы. Шоссейные дороги, отмеченные на картах, оказывались обычными просёлками, моментально превращавшимися в непролазные болота после коротких, но частых летних дождей. И немецким войскам нередко приходилось мостить дороги поваленными стволами берёз. Но чем глубже они проникали на территорию России, тем медленнее становились темпы их продвижения: труднее было подвозить боеприпасы и продовольствие, а ударная сила нашествия — танковые колонны — часто останавливались из-за банальной нехватки горючего.

Чтобы держать территорию до 3000 километров по фронту и до 1000 километров в глубину, элементарно не хватало войск. Начальник Генштаба немецких сухопутных войск Франц Гальдер писал в своём военном дневнике: «На всех участках фронта, где не ведётся наступательных действий, войска измотаны. В сражение брошены наши последние силы. Общая обстановка всё очевиднее и яснее показывает, что колосс — Россия… был нами недооценён».

И ещё одна запись от 11 августа (через 51 день после начала Восточного похода на Советский Союз): «Накануне войны мы насчитывали около 200 вражеских дивизий. А сейчас перед нами стоят уже 360». И Гальдер вынужден был признать назревающую возможность превращения «блицкрига» в войну позиционную.

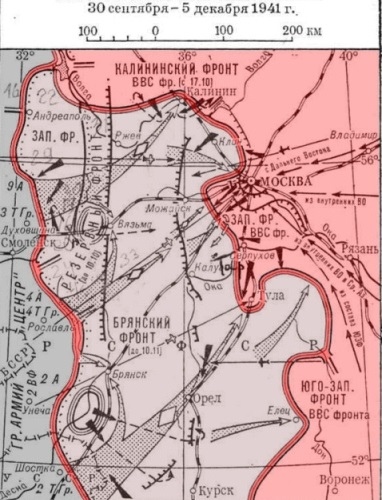

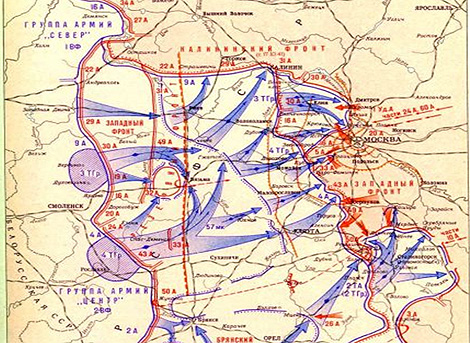

Операция «Тайфун»

После захвата Смоленска и Ельни у немцев не хватало сил для победного выхода на шоссе Минск — Смоленск — Москва. И Гитлер меняет план действий. Он временно приостанавливает движение войск на Москву, сосредоточившись на взятии Киева.

Немецкие генералы пытались протестовать. По их мнению, Москва представляла собой главный транспортный и промышленный центр, где производилось большое количество вооружений. Если её удастся захватить, рассуждали они, то у русских появятся большие проблемы с переброской живой силы и необходимых припасов. Помимо того, Москва — это «политическое солнечное сплетение» страны. И её захват поднимет боевой дух немецких войск, а русским нанесёт жестокий психологический удар.

Так рассуждали генералы, и мысли их были полны смысла. Но Гитлер заявил, что они ничего не понимают в экономике. Захват Ленинграда и Прибалтики обезопасит торговые пути в Скандинавию и в первую очередь — в Швецию. А продукция сельского хозяйства Украины — зерно и мясо — жизненно необходимы Германии. Ценен и богатый сырьём Донецкий бассейн.

30 июля последовала директива № 34. Группа армий «Центр», захватившая Смоленск, получила приказ остановиться. Бóльшую часть танков генерала Германа Гота Гитлер направил на север, в помощь войскам, наступавшим на Ленинград. А для нанесения завершающего удара по советским войскам, окружённым под Киевом, была повёрнута танковая армия генерала Хайнца Гудериана.

А для нанесения завершающего удара по советским войскам, окружённым под Киевом, была повёрнута танковая армия генерала Хайнца Гудериана.

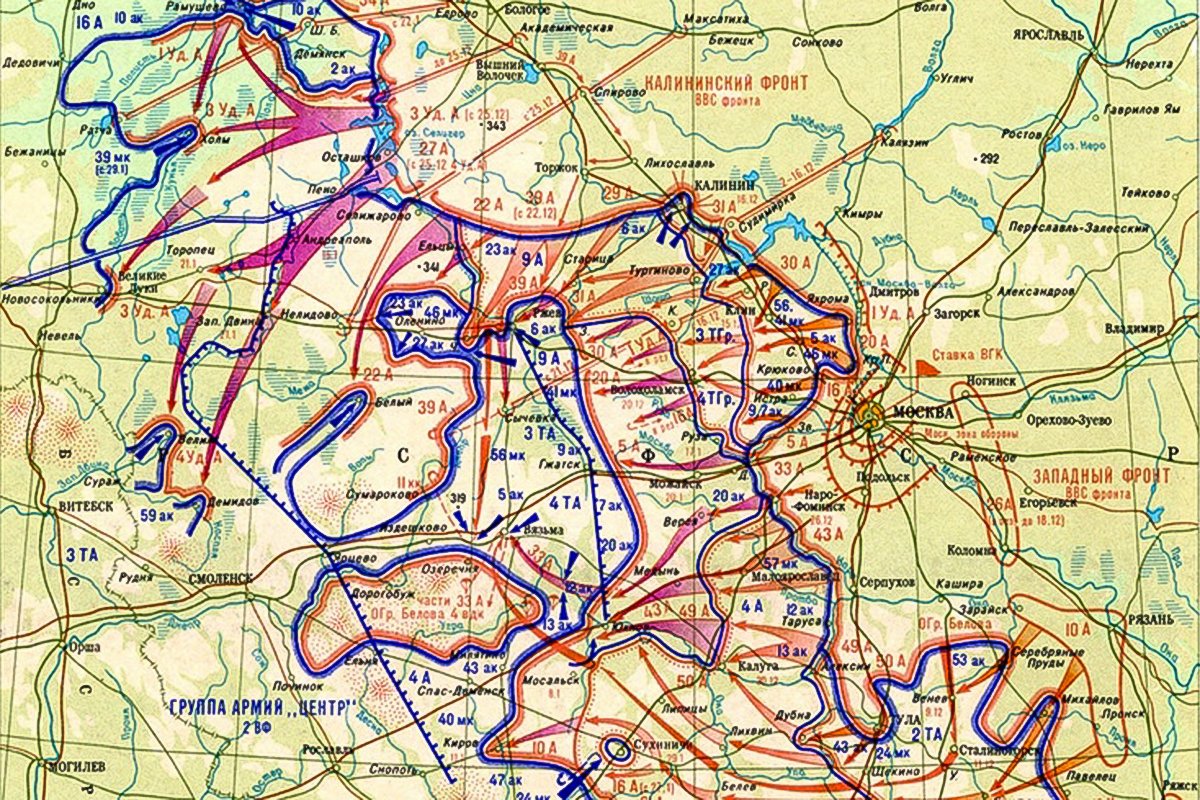

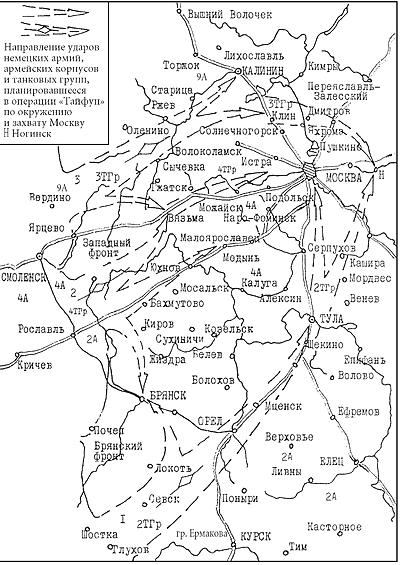

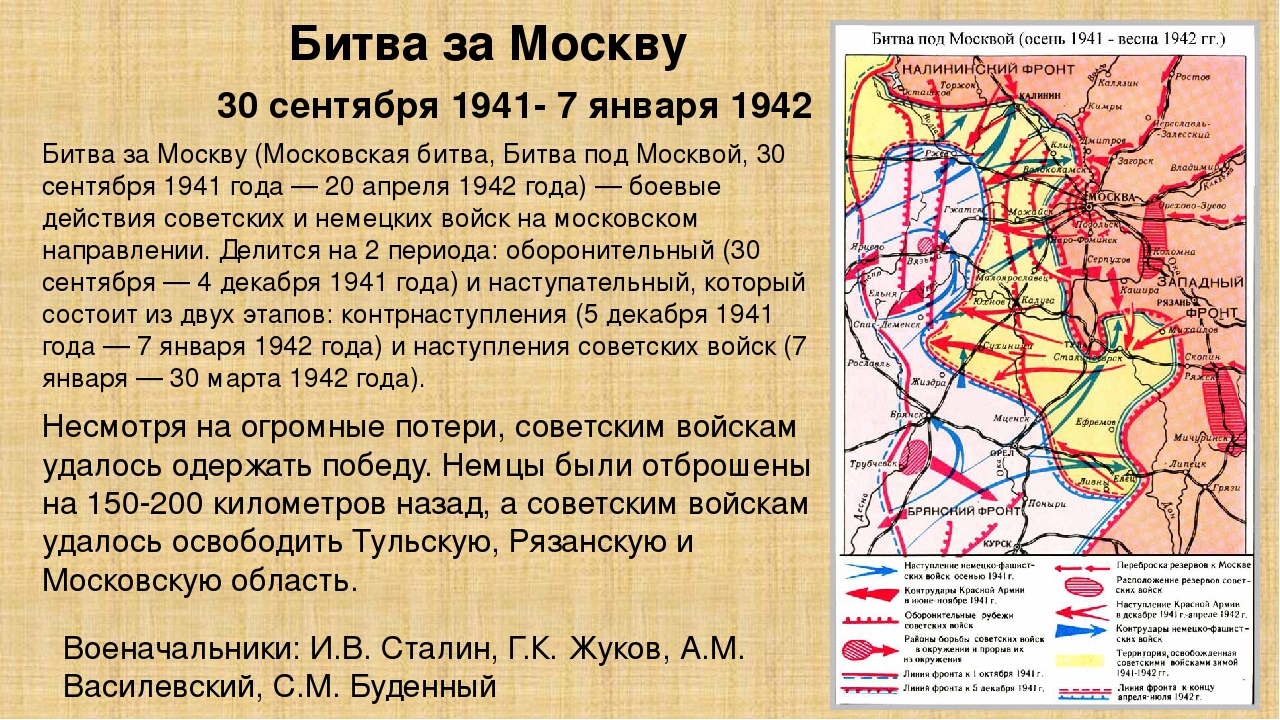

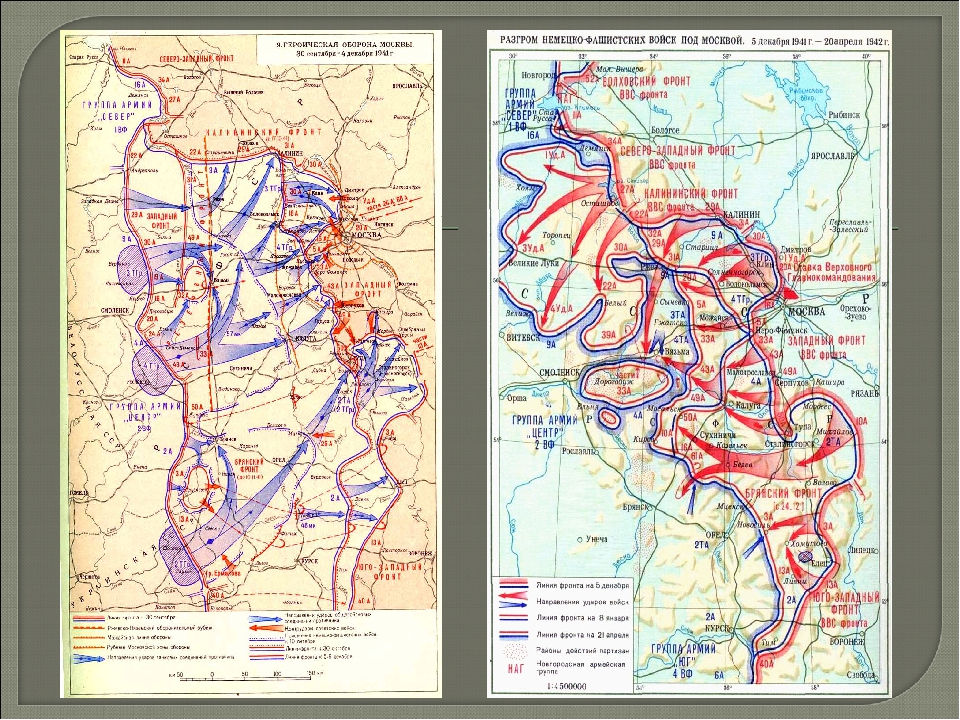

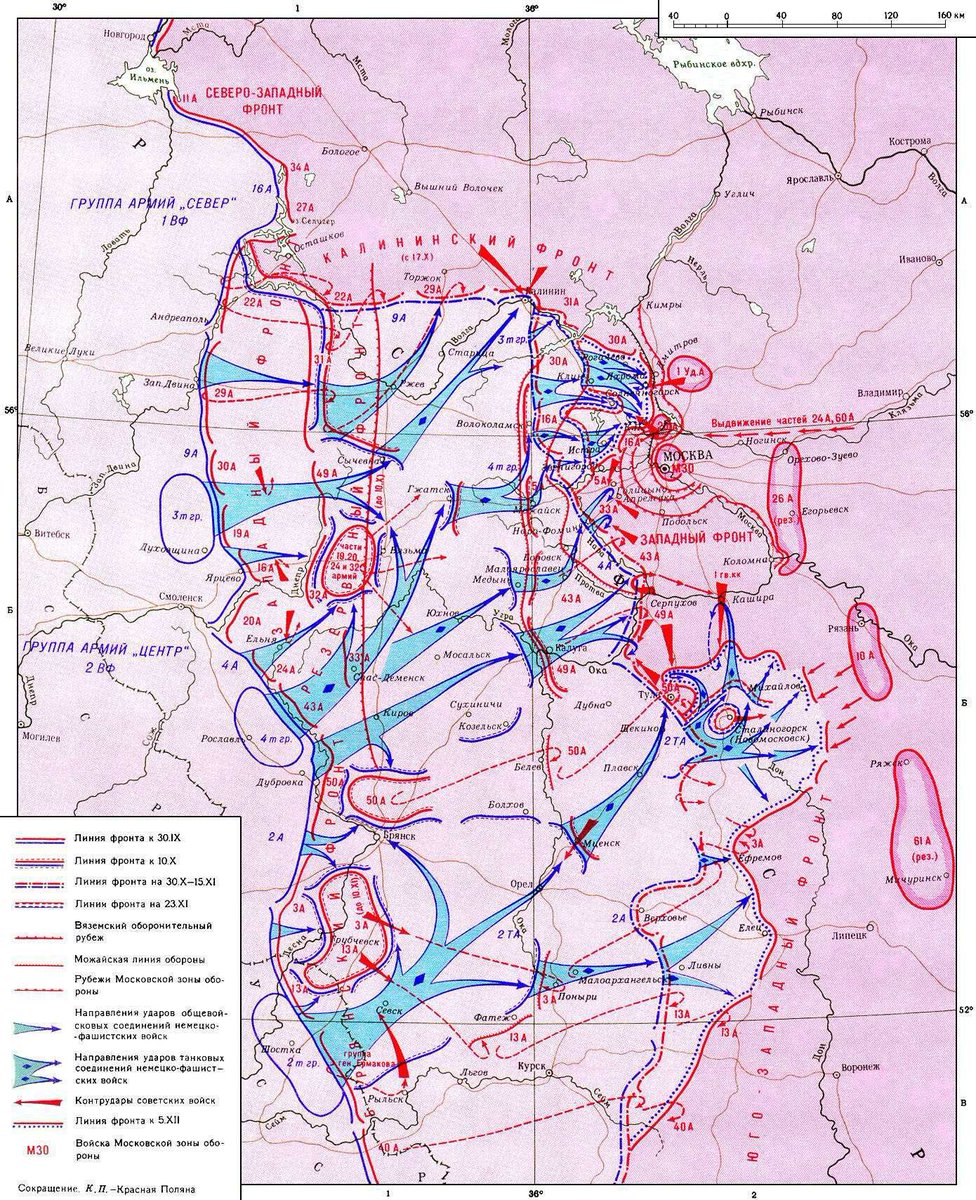

Переброска немецких сил, сложные военные операции, борьба за овладение Киевом — на всё это ушло примерно полтора месяца (с начала августа по 20 сентября). После этого возник новый план наступления на Москву — операция «Тайфун» — и появилась директива № 35 о большом осеннем наступлении с главным ударом на Московском направлении.

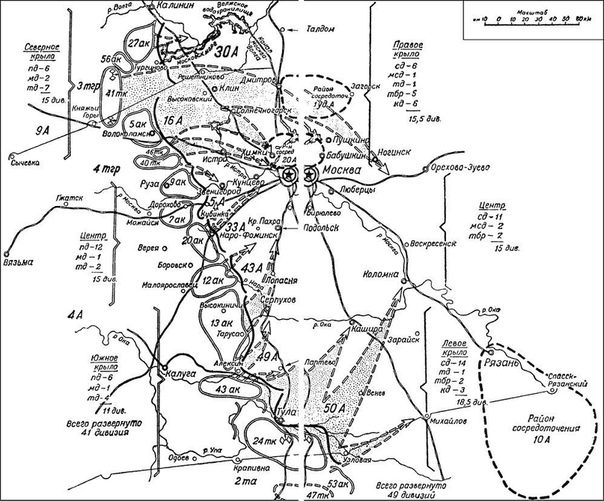

Никогда прежде немецкое командование не использовало столь большие силы в составе одной группы армий и не развёртывало на одном направлении сразу три (из имевшихся четырёх) танковые группы. Только на Москву противник бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на столицу СССР нацеливалось 75% танков (1700), 42% личного состава (1800 тысяч человек), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тысяч), около 50% самолётов (1390).

Войска трёх советских фронтов могли противопоставить силам противника около 1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и миномётов, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп).

План «Тайфун» предполагал развернуть боевые действия по линии фронта на 640 километров, а в глубину — на 400 километров. Ставилась задача: расчленить советскую оборону тремя мощными ударами танковых группировок. План предусматривал безостановочное продвижение немецко-фашистских войск к Москве. Расчёт был на то, что войска Красной Армии будут разгромлены на дальних подступах к Москве и защищать столицу будет уже некому. «Я разрушу этот проклятый город, а на его месте устрою искусственное озеро с центральным освещением. Название “Москва” исчезнет навсегда», — так говорил Адольф Гитлер.

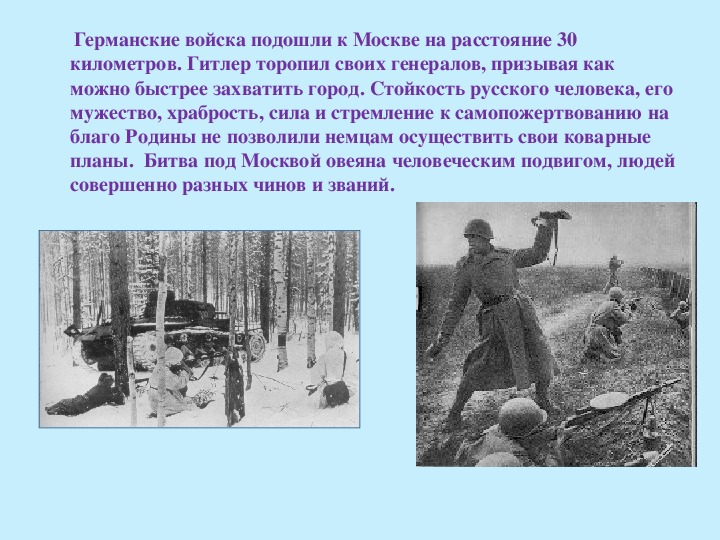

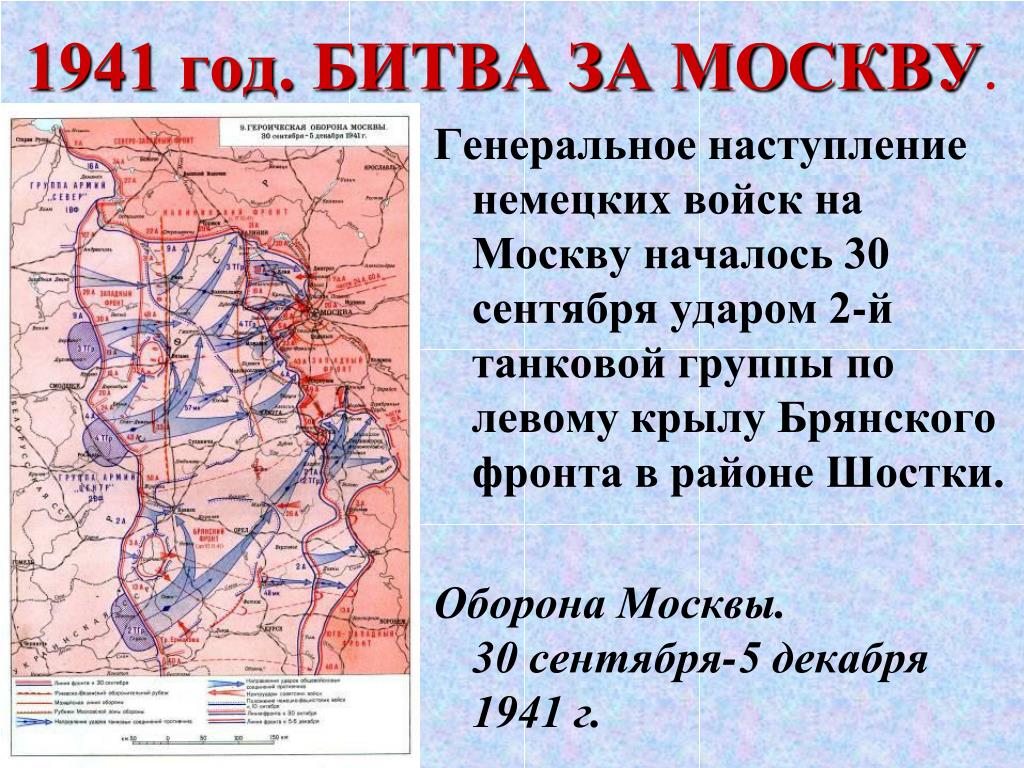

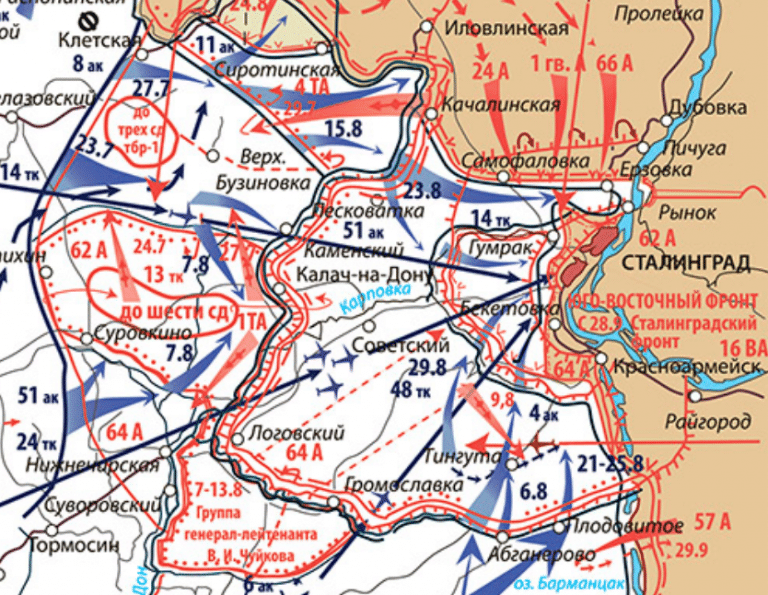

Великая Отечественная

Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Поначалу танковые группы фон Бока действовали успешно. Они окружили на центральном Московском направлении две русские армии — в районе Брянска и вокруг Вязьмы. В плен попало более полумиллиона красноармейцев, была уничтожена и захвачена тысяча советских танков — больше, чем имелось во всех трёх танковых группах фон Бока. А тем временем началась настоящая осенняя распутица. Уже 6 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в реки жидкой грязи, в которой увязли германские грузовики. Единственным средством передвижения стали крестьянские телеги с запряжёнными в них лошадьми. (В некоторых безлесных местностях временные дороги настилали из трупов погибших советских солдат, их использовали вместо брёвен.)

В плен попало более полумиллиона красноармейцев, была уничтожена и захвачена тысяча советских танков — больше, чем имелось во всех трёх танковых группах фон Бока. А тем временем началась настоящая осенняя распутица. Уже 6 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в реки жидкой грязи, в которой увязли германские грузовики. Единственным средством передвижения стали крестьянские телеги с запряжёнными в них лошадьми. (В некоторых безлесных местностях временные дороги настилали из трупов погибших советских солдат, их использовали вместо брёвен.)

Пехота вермахта теряла обувь в грязи, доходившей солдатам до колен. Командиры, автомобили которых выносили из грязи «на руках» солдаты, недоумевали, как можно воевать в подобных условиях. «Лишь тот, кто на себе испытал, что такое жизнь в грязевых канавах, которые мы называли дорогами, может понять, что должны были терпеть люди и машины, и трезво судить о ситуации на фронте», — писал тогда генерал Гудериан.

Для немцев наступили дни тяжёлой борьбы не только с отчаянно оборонявшимися советскими войсками. Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой — со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», — писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу. К началу декабря случаи обморожения стремительно обгоняли число раненых, до Рождества обморозилось более 100 тысяч человек.

Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой — со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», — писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу. К началу декабря случаи обморожения стремительно обгоняли число раненых, до Рождества обморозилось более 100 тысяч человек.

Но ведь и Красная Армия сражалась в тех же условиях, но смогла в итоге переломить ход событий. Почему?

Для большей части населения СССР политические мотивы борьбы с фашизмом имели второстепенное значение. Основным стимулом стал врождённый патриотизм русского человека, поднявшегося на защиту родной земли. Война с гитлеризмом вскоре получила название «Великой Отечественной».

Но в тяжёлые времена народу нужен командир, вождь. Страной руководил Сталин. Тиран, восточный деспот, самодур, организатор массовых репрессий. Что ж из того? Большинство населения деспотизма, увы, не замечало или не хотело замечать. Другого вождя у страны не было. И решение Сталина остаться в столице после того, как он отдал приказ начать эвакуацию из Москвы правительственных, военных и гражданских учреждений, было воспринято в войсках с энтузиазмом.

Американский журналист Эндрю Нагорский пишет:

«Сталин был живым доказательством изречения Макиавелли: “Для государя безопаснее, чтобы его боялись, чем любили”, но временами он близко подходил к флорентийскому идеалу: “Нужно, чтобы тебя и боялись, и любили”».

Сталин это понимал. Он охотно принял сравнение войны против Гитлера с

Отечественной войной против нашествия Наполеона. Вождь пошёл ещё дальше и воззвал к памяти «непролетарских» героев русской истории — Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. А в радиовыступлении 3 июля 1941 года даже обратился к народу с удивительными словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». И с беспрецедентной откровенностью заявил, что Родина находится в смертельной опасности, поскольку немецкие войска продвинулись далеко в глубь территории Советского Союза. А ведь ранее в официальных сообщениях говорилось только о тяжёлых потерях, понесённых противником…

А в радиовыступлении 3 июля 1941 года даже обратился к народу с удивительными словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». И с беспрецедентной откровенностью заявил, что Родина находится в смертельной опасности, поскольку немецкие войска продвинулись далеко в глубь территории Советского Союза. А ведь ранее в официальных сообщениях говорилось только о тяжёлых потерях, понесённых противником…

В самые трудные дни, когда немцы находились на ближних подступах к Москве, когда над столицей нависла смертельная угроза, более 100 тысяч человек записались в дивизии народного ополчения, а четверть миллиона москвичей, в основном женщины и подростки, рыли противотанковые рвы.

7 ноября 1941 года подкрепления для армий Жукова проходили парадом у стен Кремля и прямо оттуда направлялись на передовую сражаться с захватчиками. Молотов и Берия (Сталин называл последнего «наш Гиммлер») считали идею проведения ноябрьского парада безумной, боясь авиации люфтваффе, которая тогда господствовала в воздухе. Однако Сталин, осознавая символическую значимость проведения традиционного парада на Красной площади, приказал сосредоточить все имевшиеся в наличии силы ПВО и зенитные батареи на Московском направлении. Он прекрасно представлял себе, какой эффект произведут документальные съёмки и фотографии этого события, когда их покажут во всём мире. Теперь он знал правильный ответ на речи Гитлера: «Если немцы хотят войны на уничтожение, — заявил он накануне праздничного парада, — они её получат!»

Однако Сталин, осознавая символическую значимость проведения традиционного парада на Красной площади, приказал сосредоточить все имевшиеся в наличии силы ПВО и зенитные батареи на Московском направлении. Он прекрасно представлял себе, какой эффект произведут документальные съёмки и фотографии этого события, когда их покажут во всём мире. Теперь он знал правильный ответ на речи Гитлера: «Если немцы хотят войны на уничтожение, — заявил он накануне праздничного парада, — они её получат!»

Советское военное чудо

В один из самых трудных моментов обороны Москвы было созвано чрезвычайное заседание ГКО (Государственного комитета обороны) и Сталин приказал Жукову, который в то время жёсткими мерами укреплял оборону Ленинграда, немедленно вылететь в Москву и на месте изучить обстановку. Затем Жуков получил приказ организовать из остатков частей, вырвавшихся из окружения, новый Западный фронт — все мало-мальски боеспособные соединения направлялись на некое подобие линии фронта с приказом держаться до подхода резервов Ставки.

Жуков стал одним из организаторов того «русского военного чуда», которому не устаёт удивляться мир. Разгромленная, обес-

кровленная, почти полностью уничтоженная Красная Армия в конце ноября 1941 года словно бы восстала из мёртвых и в декабре отбросила силы вермахта от Москвы.

Исход Московской битвы решили вовсе не «генералы Грязь и Мороз» (как их часто величают на Западе), не глупость и некомпетентность Гитлера (на самом деле он был неплохим стратегом), а возросшее за четыре месяца в боях мастерство советского командования и, пожалуй, главное — самоотверженность и стойкость Русского Солдата.

Самой большой ошибкой, совершённой немецкими генералами, была недооценка простых красноармейцев — «Ивáнов», как их нередко называли нацисты. Генерал Гальдер, который в начале июля был уверен: ещё немного — и победа уже в руках у немцев, вскоре почувствовал, что уверенность эта тает. «Русские повсюду сражаются до последнего человека, — записал он в своём дневнике. — Они очень редко сдаются». Ему докладывали, что советские танкисты не сдаются в плен, они продолжают отстреливаться из горящих танков.

— Они очень редко сдаются». Ему докладывали, что советские танкисты не сдаются в плен, они продолжают отстреливаться из горящих танков.

Из письма к жене немецкого рядового А. Фольтгеймера, декабрь 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести… Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую…»

Если дух советских солдат закалялся в сражениях, то метаморфозы, творящиеся с немецкими солдатами, шли прямо в противоположном направлении. И это — ещё один фактор, обусловивший поражение немцев в битве за Москву.

Стойкость, дисциплинированность, умение наступать и держаться в обороне отличали немецкого солдата в 1939—1941 годах. Германские генералы верили в своих подчинённых. В большинстве это были волевые, грамотные в военном отношении, хорошо вооружённые бойцы, имевшие опыт боевых действий и убеждённые в своём превосходстве над противником. В полную силу работала и германская пропаганда. Всюду ходила по рукам брошюра «Почему мы начали войну со Сталиным». Их страницы пестрели лозунгами и призывами к германским солдатам бороться «со злыми происками проеврейского сталинского правительства».

В полную силу работала и германская пропаганда. Всюду ходила по рукам брошюра «Почему мы начали войну со Сталиным». Их страницы пестрели лозунгами и призывами к германским солдатам бороться «со злыми происками проеврейского сталинского правительства».

Начало советского контрнаступления под Москвой вызвало уже панические настроения. Из письма солдата Алоиса Пфушера своим родителям от 25 февраля 1942 года: «Мы находимся в адском котле, и кто выберется отсюда с целыми костями, будет благодарить бога… Борьба идёт до последней капли крови. Мы встречали женщин, стреляющих из пулемёта, они не сдавались, и мы их расстреливали… Ни за что на свете не хотел бы я провести ещё одну зиму в России…»

И ещё одна характерная выдержка из письма ефрейтора Якоба Штадлера, написанного 28 февраля 1942 года: «Здесь, в России, страшная война, не знаешь, где находится фронт: стреляют со всех четырёх сторон…»

В ходе отступления к худшему менялись взаимоотношения между солдатами в боевых частях. Появились недостойные военнослужащих вермахта поступки — кража у товарищей, грабежи, драки. Возникло и ироническое отношение к наградам. После учреждения в 1942 году медали за зимнюю русскую кампанию ей тут же дали прозвище: «Орден замёрзшей плоти».

Появились недостойные военнослужащих вермахта поступки — кража у товарищей, грабежи, драки. Возникло и ироническое отношение к наградам. После учреждения в 1942 году медали за зимнюю русскую кампанию ей тут же дали прозвище: «Орден замёрзшей плоти».

Вскоре стали проявляться и гораздо более серьёзные примеры недовольства солдат. Так, командующий 6-й армией фельдмаршал Вальтер фон Райхенау буквально потерял самообладание, когда накануне Рождества на стене дома, предназначенного для его штаб-квартиры, обнаружил надпись: «Мы хотим обратно в Германию! Нам это надоело. Мы грязные и завшивленные и хотим домой!»

Об огромном моральном уроне, который немцы понесли зимой 1941 года, говорят и такие факты: гитлеровские военные трибуналы осудили тогда 62 тысячи солдат и офицеров — за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и т.д. Тогда же от занимаемых постов были отстранены 35 высших чинов. Среди них — генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Фёдор фон Бок, командующие 2-й и 4-й танковыми армиями генералы Хайнц Гудериан и Эрих Гёпнер и другие.

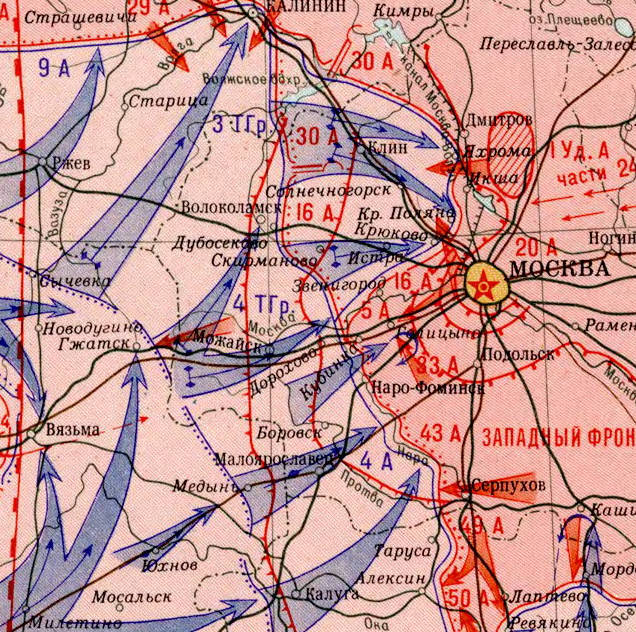

Откат немцев от Москвы

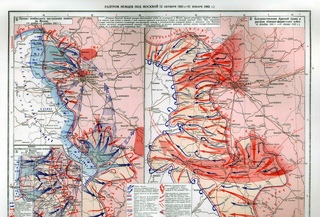

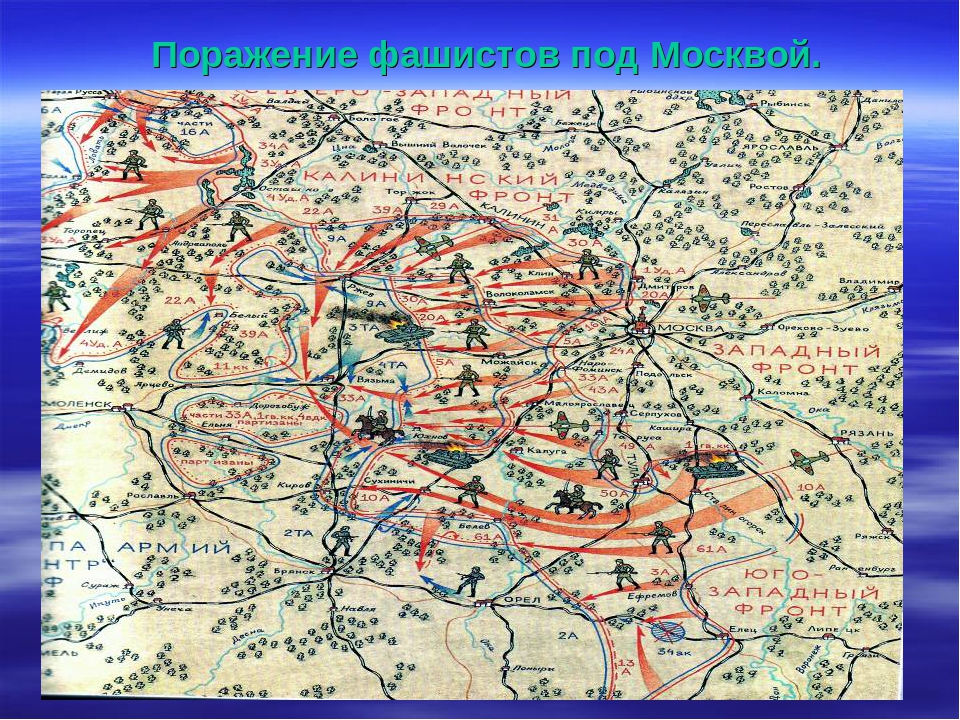

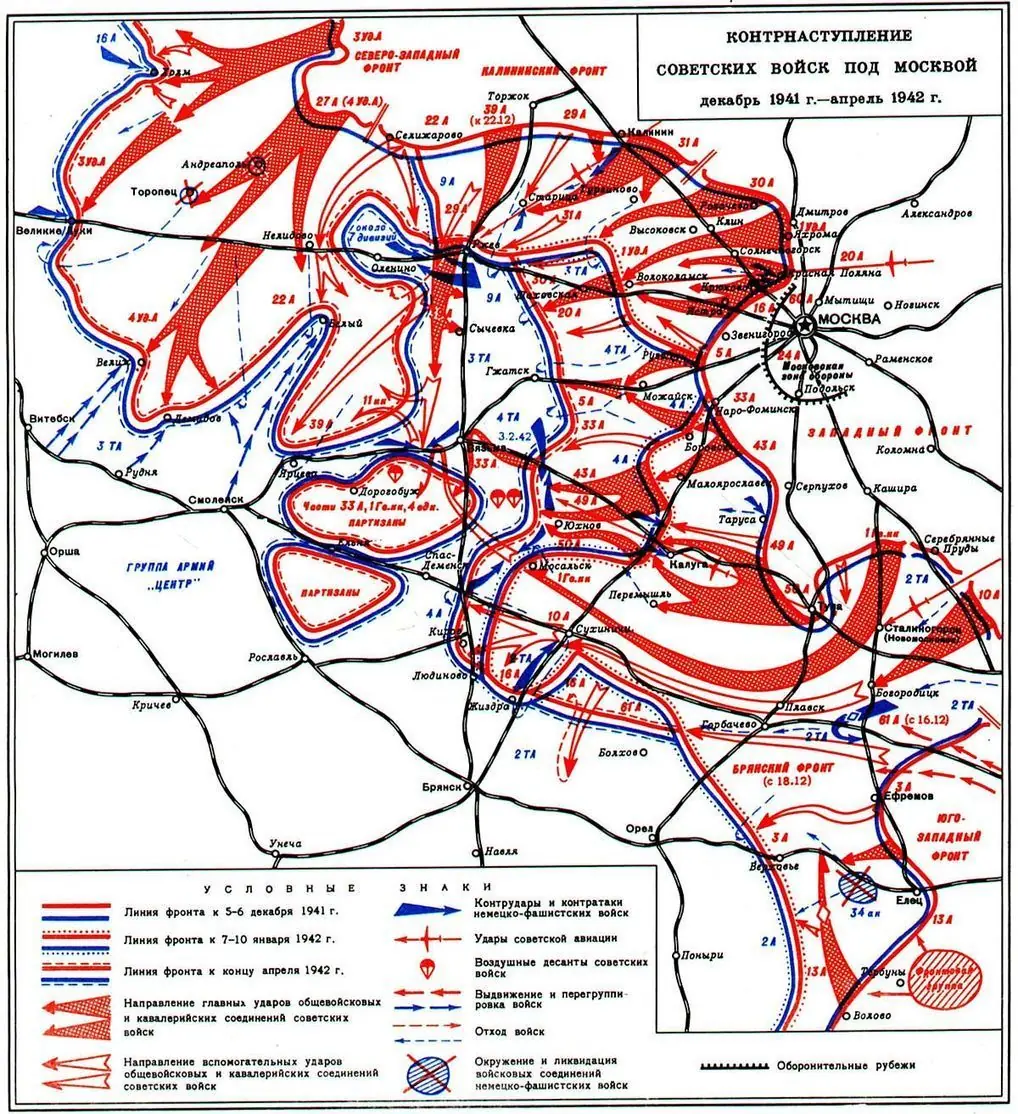

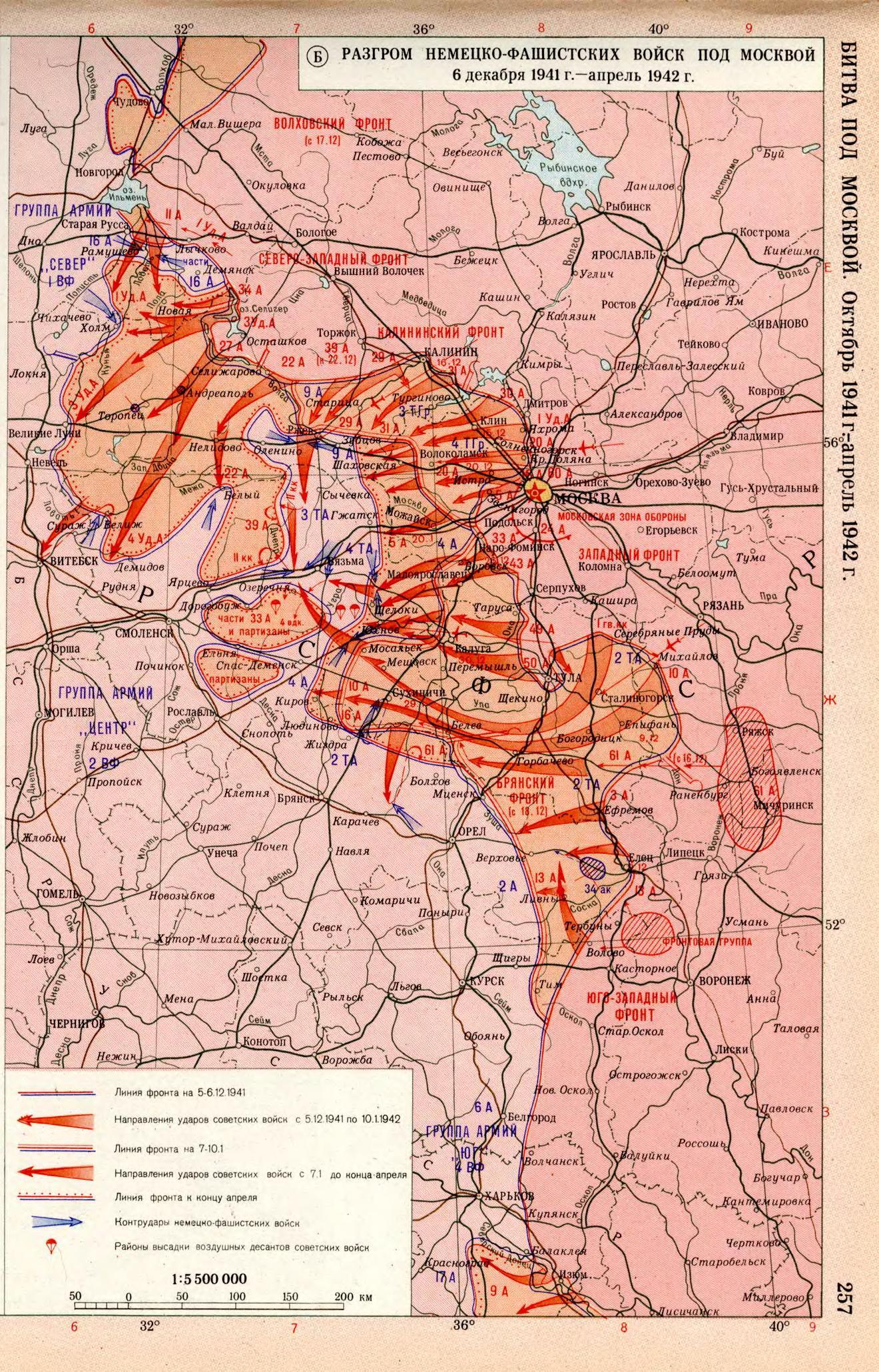

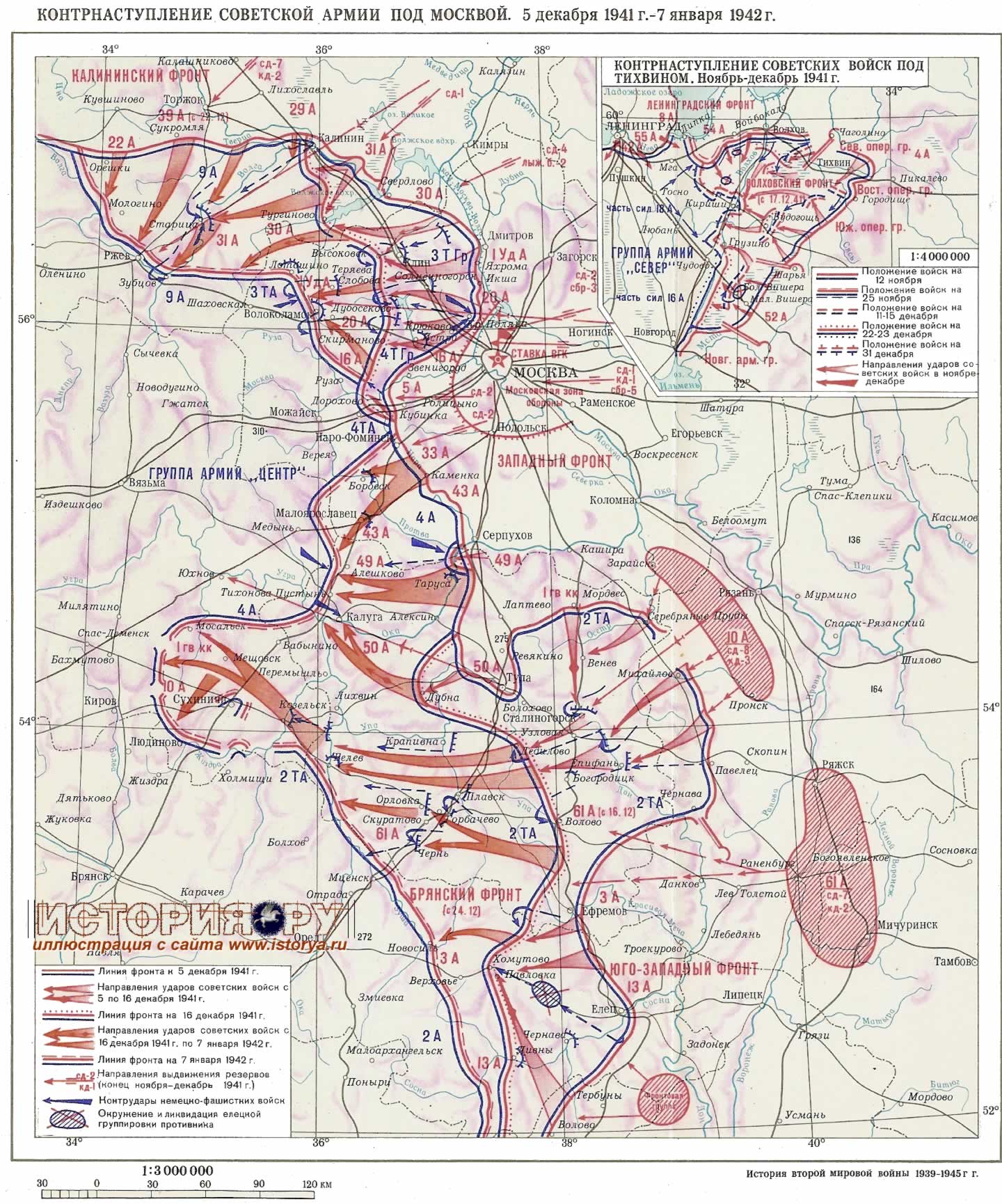

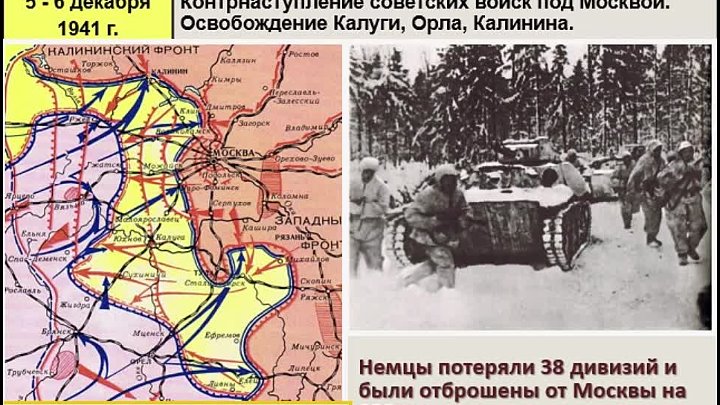

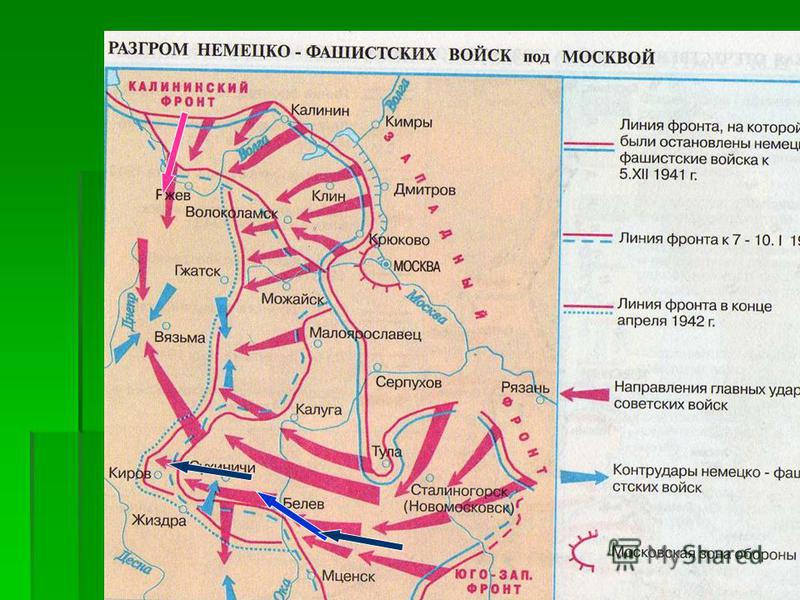

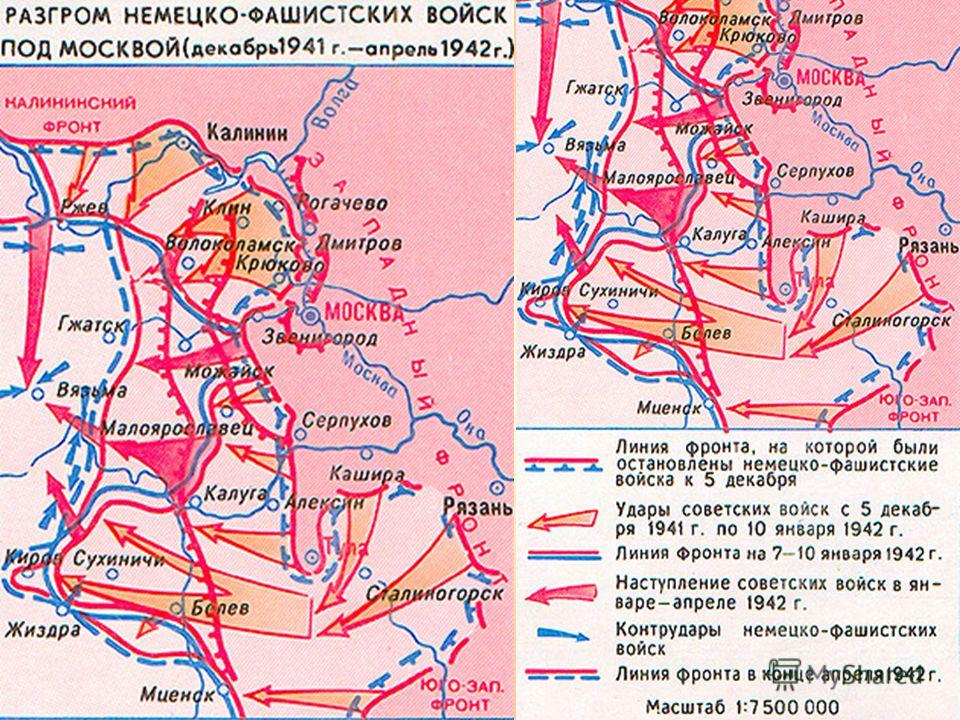

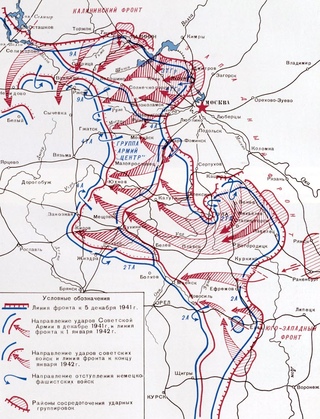

Враг, оказавшийся в некоторых местах всего в 25 километрах от столицы, был остановлен и лишён способности продолжать наступление. А затем начался отход немецких войск на запад. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта под командованием генерала Ивана Степановича Конева атаковали немецкие войска. Залпы «катюш», которым солдаты вермахта дали название «сталинские оргáны», возвестили о начале решительного контрнаступления.

Задержки и проволочки с наступлением немцев на Москву дали Сталину время убедиться в том, что Япония, союзница Германии, не намерена нападать на Советский Союз с востока. Рихард Зорге выяснил, что Япония планирует нанести удар не по советскому Дальнему Востоку, как ожидалось, а в районе Тихого океана, против американцев. Всё это позволило перебросить на защиту Москвы по Транссибирской железнодорожной магистрали стоявшие на маньчжурской границе сибирские дивизии. И первые два стрелковых полка сибиряков сразу же вступили в бой с дивизией СС «Дас Рейх» на Бородинском поле.

Очень скоро стало ясно, что советское командование планирует окружить противника. В полосы предстоящих боевых действий советских войск стали выдвигаться резервные армии. Были проведены и две воздушные операции по разгрому авиации противника: впервые советская авиация завоевала оперативное господство в воздухе.

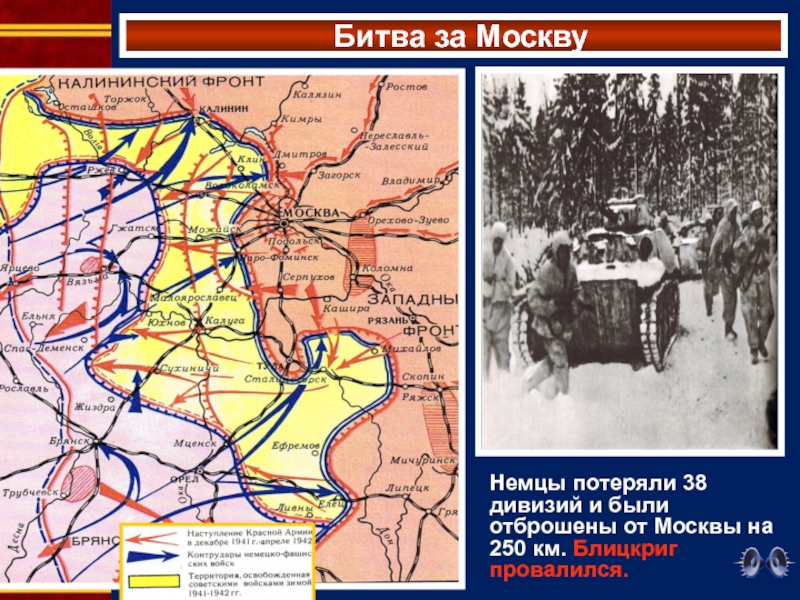

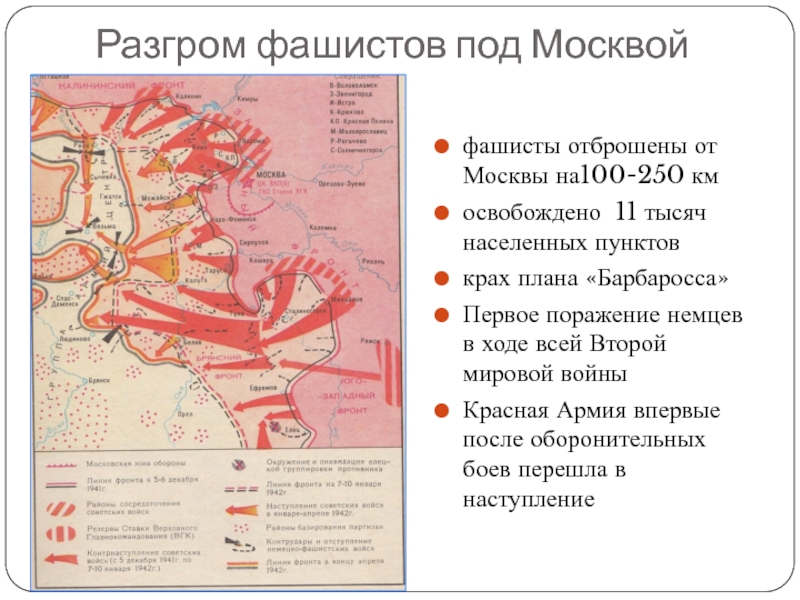

Армии фон Бока начали стремительно отступать и за десять дней отошли на 150—400 километров. Были полностью освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Немцы потеряли свыше 400 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тысяч машин и много другой техники. В Московской битве советские войска впервые с начала Второй мировой войны нанесли крупное поражение армиям фашистской Германии.

Ещё предстояли Сталинградское сражение и битва на Курской дуге, операция «Багратион» (освобождение Белоруссии) и финальный эпизод — взятие Берлина.

В книге «Танковый блицкриг» военный историк Михаил Борисович Барятинский пишет: «…Налицо явная недооценка противником как военных ресурсов, так и мобилизационных возможностей Советского Союза, приведшая к непониманию того факта, что окончательно и бесповоротно разгромить Красную Армию в приграничном сражении нельзя. На смену разбитой всё равно придёт ещё одна Красная Армия. Это в Европе разгром армии означал и одновременный захват всей или почти всей территории страны. В России такой номер не проходил».

На смену разбитой всё равно придёт ещё одна Красная Армия. Это в Европе разгром армии означал и одновременный захват всей или почти всей территории страны. В России такой номер не проходил».

Портретная галерея

Дорогие коллеги и гости Евразийской экономической комиссии!

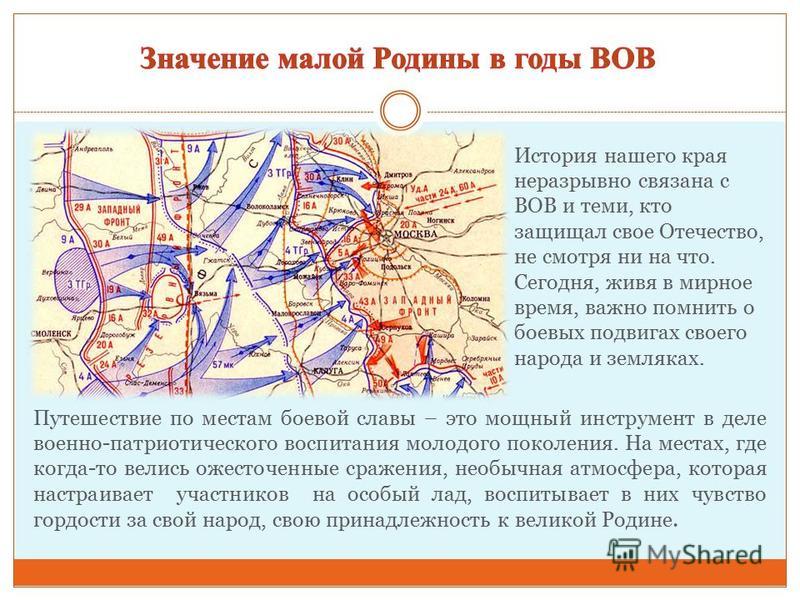

Для граждан многонационального евразийского пространства 2020 год ознаменован большим событием – 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В странах ЕАЭС в юбилейном году организовано множество мероприятий, посвящённых этому великому и скорбному событию.

В это время мы говорим о недопустимости забвения памяти наших славных предков, победивших в страшной войне.

Молодежный совет Евразийской экономической комиссии тоже решил внести свою лепту, организовав в честь 75-летия Великой Победы проект «Наши Герои», который посвящен памяти наших предков – участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и их безмерному самоотверженному подвигу.

Каждый из народов государств – членов Евразийского экономического союза внёс свой вклад в общую Великую Победу, которая была достигнута ценой неимоверных лишений и миллионов жизней наших героических бабушек и дедушек, участвовавших в ожесточенных боях за свободу и благополучие своей Родины и будущих поколений – нас с вами!

На фотографиях проекта «Наши Герои» – родные и близкие членов Коллегии (министров), должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии (в том числе бывших служащих).

Победа в Великой Отечественной войне – это не только славные военные сражения, это миллионы судеб.

За каждым портретом и каждой фамилией стоит особая история героизма и невыносимых лишений.

Наша задача – делиться этими историями друг с другом, и тогда память о наших предках будет храниться в сердце каждого.

Вечная память и Вечная слава нашим Героям!

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

В 1941 году фашисты смогли занять Калинин, но тут же оказались в западне

Мы продолжаем проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня — Тверь. Этот рубеж фашисты Смогли занять. Но тут же оказались в западне. Выступить оттуда на Москву им не дали.

Наши рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня — Тверь. Этот рубеж фашисты Смогли занять. Но тут же оказались в западне. Выступить оттуда на Москву им не дали.

Владимир Митрофанов видел войну очень близко на улицах родного города, который тогда назывался Калинин, теперь это Тверь. Когда немцы захватили город, ему было всего 8 лет. Увиденное в детстве в память врезалось на всю жизнь.

«Мы оказались в обороне, где немцы были. На левом берегу Волги были наши, а на правом мы с немцами оказались. Видел я, как наши самолёты горели, как лётчики падали. Я тоже был контужен», — вспоминает труженик тыла Владимир Митрофанов.

Это было в октябре 41-го. Немцы, прорвавшись в Калинин, планировали дальше наступать сразу по трем направлениям: на Москву, Ленинград и Ярославль. Наши войска этого не допустили, они сражались за Калинин два месяца. В самом начале оккупации свой подвиг совершил легендарный экипаж Степана Горобца. Это ему памятник в самом центре Твери. Его Т-34, единственный из всей танковой колонны, смог прорваться в захваченный Калинин. Остальные на подступах к нему были подбиты. Экипаж Горобца ворвался в город, проехал по центральным улицам, обстрелял и уничтожил немецкую технику. В их танк тоже стреляли, он горел, глох, но экипажу удалось выехать из города невредимым.

Остальные на подступах к нему были подбиты. Экипаж Горобца ворвался в город, проехал по центральным улицам, обстрелял и уничтожил немецкую технику. В их танк тоже стреляли, он горел, глох, но экипажу удалось выехать из города невредимым.

«Такого за всю войну не было. За этот беспримерный подвиг лично командующий 30-й армией Хоменко снял орден Красного знамени и вручил его командиру этого экипажа Степану», — рассказывает военный историк Владимир Пяткин.

Подвиг совершила и дивизия под командованием лейтенанта Кацитадзе, которая защищала Тверецкий мост и не давала немецкой танковой дивизии прорваться дальше, к Москве. Силы были неравны, у наших войск было всего 4 противотанковых орудия. Но батарея не отступала и три дня отбивала атаки, пока на помощь не подоспела 256-я стрелковая дивизия.

«Вся суть Калинина в том, что немцы-то вошли, а выйти им не дали. Они рвались на Бержск – не вышло, на Москву – 5-я дивизия костьми легла, подошли наши другие дивизии. Остановили и держали целый месяц. Если бы немцы прорвались к Москве, это была бы трагедия», — говорит Владимир Митрофанов.

Если бы немцы прорвались к Москве, это была бы трагедия», — говорит Владимир Митрофанов.

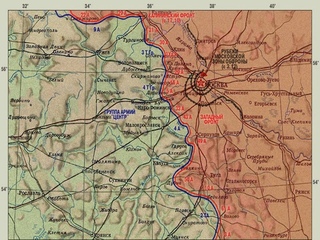

Чтобы они не прорвались, 19 октября был создан Калининский фронт под командованием генерала-полковника Конева. Попытки освободить город были постоянно, но сделать это удалось только в декабре. 14 числа солдаты 29-й и 31-й армий обошли Калинин с юго-востока, перерезали Волоколамское и Тургиновское шоссе. К концу следующего дня кольцо советских войск под Калининым почти сомкнулось. Немцы, бросив всю технику, бежали из города. На Доме офицеров в тот же день, 16 декабря, появилось красное знамя как символ освобождения.

За два месяца оккупации город изменился до неузнаваемости — целые районы были сожжены. В центре города немцы устроили захоронения своих солдат. Символ города — старый Волжский мост, по которому сегодня едут машины, в 1941-м был взорван. Его восстановили примерно через год.

Антонина Гордеева вернулась в Калинин уже после оккупации и не узнала даже улицу, на которой прожила всё детство. Из родного города она уехала в самом начале войны, вместе с госпиталем, в который пришла работать 17-летней девчонкой.

Из родного города она уехала в самом начале войны, вместе с госпиталем, в который пришла работать 17-летней девчонкой.

«По трое суток мы не отходили от перевязочного стола. Нам кто-нибудь сухарик или галету пихнёт в рот из санитаров, попоит чем-нибудь. Приходилось очень туго», — вспоминает участник Великой Отечественной войны Антонина Гордеева.

Антонина Филипповна помнит, как Калинин начали восстанавливать. Все вместе — женщины, старики, дети — в морозный январь выходили на улицу, разбирали завалы, очищали город от немецких кладбищ. Одним из первых заработал стекольный завод, вслед за ним — вагоностроительный. И на том, и на другом трудились подростки. Калинин постепенно возвращался к жизни, пусть пока не к мирной, но вне оккупации. Он стал первым областным центром, который Красная армия освободила в ходе контрнаступления под Москвой.

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА

Воспоминания о войне

(Исаак Ехиелевич Великовский, доцент кафедры режущих станков и инструментов)

22 июня 1941 года жители города Йошкар-Олы собрались на главной площади города. Отмечалась 25-я годовщина образования Марийской автономной республики. По окончании митинга мы колоннами возвращались в школы. Неожиданно нас остановила конная милиция и предложила вернуться на площадь. Те же руководители республики с трибуны объявили: «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны Германия вероломно напала на нашу страну».

Отмечалась 25-я годовщина образования Марийской автономной республики. По окончании митинга мы колоннами возвращались в школы. Неожиданно нас остановила конная милиция и предложила вернуться на площадь. Те же руководители республики с трибуны объявили: «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны Германия вероломно напала на нашу страну».

1-го сентября начались занятия. Из 4-х школ города в трех разместили госпитали для раненых и бойцов. Наша школа работала – с 7 до 23 часов. В городе не было электричества, его давали только на военные объекты. В середине класса висела одна керосиновая лампа – вот и все освещение.

В ноябре 1941 года наступили сильные морозы – до минус 35°. Бои шли уже под Москвой. Наш класс, как и другие, решил послать подарки бойцам к новому 1942 году. Собрали теплые вещи: варежки, шерстяные носки и шарфы, мыло, сухари, конфеты; сшили кисеты и наполнили их папиросами и махоркой. Попросили бойцов действующей армии крепче бить фашистов.

Какова же была наша радость, когда через месяц мы получили письмо с фронта с благодарностью за наш скромный подарок. Бойцы обещали уничтожить фашистскую гадину и освободить нашу священную землю: «Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится». А ведь до дня Победы было еще три тяжелейших года войны, и не все бойцы, подписавшие это письмо, дожили до этого дня.

Бойцы обещали уничтожить фашистскую гадину и освободить нашу священную землю: «Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится». А ведь до дня Победы было еще три тяжелейших года войны, и не все бойцы, подписавшие это письмо, дожили до этого дня.

Это письмо с фронта я бережно храню уже более 60 лет и вот оно перед вами.

Дорогие товарищи, молодые патриоты нашей Великой Родины, примите наш пламенный боевой привет. Нет слов выразить чувства искренней благодарности за полученный от Вас очень дорогой для нас подарок.

Эти строки благодарности пишем под грохот артиллерийских залпов наших славных артиллеристов – воинов страны социализма.

Кончилось то время, когда фашистские стервятники и бандиты с большой дороги своими снарядами разрушали наши мирные города и села. Им не удалось выполнить приказы обербандита Гитлера: торжествовать победу в сердце нашей Родины – Москве.

Рады Вам сообщить, что последние дни наша часть освободила от фашистов 8 населенных пунктов и многим «арийцам» пришлось поплатиться жизнью за страдания многомиллионного Советского народа и за осквернение нашей священной земли. Трудно и даже невозможно передать ту радость, с которой население встречало наших славных бойцов.

Трудно и даже невозможно передать ту радость, с которой население встречало наших славных бойцов.

В 3 часа ночи стар и мал выходили встречать освободителей.

В нашей части в этой освободительной – Отечественной войне выросли во весь рост ряд Героев, до этого ничем не заметных советских людей. Десятки из них представляются к высшей правительственной награде. Вот один: рядовой боец тов. Розанов в бою уничтожил больше десятка фашистских мерзавцев и когда командир взвода был тяжело ранен – он истинный патриот нашей родины, возглавил взвод и с призывом «За Родину, за Сталина!!!» – повел бойцов и уничтожил фашистов, занял село А.

Эти скромные подарки свидетельствуют о Вашей Любви к нашей славной армии. Мы это понимаем и помимо чувств благодарности заверяем Вас, что Ваши надежды и чаяния об уничтожении фашистской гадины и освобождении нашей священной земли, мы оправдаем с честью.

Каждый боец, командир и политработник окружен заботой и поддержкой многомиллионного советского народа, а в бой нас ведет Великий Сталин.

Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится.

Дорогие друзья!!! Примите нашу благодарность и пожелания успеха в учебе.

31.12.1941 г.

Писано в землянке при свете керосиновой лампы.

Наступил январь 1942 года. В Йошкар-Олу были перебазированы военные заводы из Ленинграда, Москвы, Воронежа и других городов страны. Не хватало кадровых рабочих, так как большинство ушло на фронт. Заводчане обратились в школы города с просьбой подготовить кадры для работы на заводах.

Я и мои товарищи прошли подготовку в первом ремесленном училище города, и через месяц нас направили на военные заводы. Я стал работать на оборонном заводе, эвакуированном из Ленинграда. Меня прикрепили к наставнику – опытному рабочему, и через 2-3 месяца мы уже выполняли сложные работы на токарных, фрезерных и сверлильных станках и собирали готовые узлы. Это были оптические приборы для наших бомбардировщиков. Работали в 2 смены: с 7 утра до 7 вечера и ночью с 7 вечера до 7 утра. Часто нас оставляли до 11 часов вечера. Мы получали «стахановский ужин» – стакан чая и 100 граммов хлеба и очень гордились этим. У входа на завод висели сводки типа: «Фронтовая бригада коммуниста N выполнила срочное задание, не уходила с рабочего места 2-е суток».

Работали в 2 смены: с 7 утра до 7 вечера и ночью с 7 вечера до 7 утра. Часто нас оставляли до 11 часов вечера. Мы получали «стахановский ужин» – стакан чая и 100 граммов хлеба и очень гордились этим. У входа на завод висели сводки типа: «Фронтовая бригада коммуниста N выполнила срочное задание, не уходила с рабочего места 2-е суток».

На этом заводе я работал около двух лет. В числе нескольких молодых рабочих в мае 1943 г. был награжден грамотой Отличника всесоюзного соцсоревнования трудовых резервов.

Осенью 1943 года я закончил экстерном среднюю школу и ремесленное училище и был принят в Казанский авиационный институт. Несмотря на опоздание к началу занятий на 2 месяца проректор по учебной работе Ю. Г. Одиноков зачислил меня студентом с условием успешной сдачи зимней сессии. После окончания первого курса студенты нашего моторостроительного факультета месяц работали в одном из колхозов республики. На следующий год нас направили в город Сталинград. Там мы – студенты-мотористы – разбирали на металлолом авиационные моторы, снятые с самолетов, а студенты первого факультета разбирали самолеты. Это было огромное поле, куда свезли разбитую технику: кладбище танков, самолетов и моторов. За выполнение нормы – один разобранный мотор в день на двоих, мы получали премию – миску кукурузного супа. В начале было трудно, но затем работа наладилась.

Это было огромное поле, куда свезли разбитую технику: кладбище танков, самолетов и моторов. За выполнение нормы – один разобранный мотор в день на двоих, мы получали премию – миску кукурузного супа. В начале было трудно, но затем работа наладилась.

Запомнился наш поход в разрушенный до основания город. Идем по шоссе: с двух сторон заросли высокого бурьяна. Видим справа высокий столб. Подошли, читаем на нем: «улица Рабоче-Крестьянская». И только тут мы поняли, что это все, что осталось от целого жилого массива…

О моем детстве

(Анатолий Лукич Новиков, профессор кафедры физического воспитания)

Перед самым началом Великой Отечественной войны наша семья жила в деревне Чебоксарск Новошешминского района ТАССР, недалеко от города Чистополя. Отец был директором школы, а мама заведовала школьным хозяйством. Мы с братом учились в этой школе: он в пятом классе, я – в первом. Дома оставалась маленькая 4-х летняя сестренка Розочка.

22 июня мы с ребятами были на рыбалке, а возвращаясь домой, увидели, что почти все жители деревни собрались у репродуктора около сельсовета. Многие плакали. Передавали сообщения В. М. Молотова о вероломном нападении на нашу Родину фашистской Германии. Так началась война.

Вечером в школу пришли преподаватели и много односельчан. Отец успокаивал их, говорил, что воевать мы умеем, скоро немцы за все ответят. На другой день он получил повестку, и мы сразу же стали готовиться к отъезду в г. Казань, к родителям мамы – бабушке Анне и дедушке Петру. Так закончилось мое беззаботное веселое детство.

Хорошо помню тот день, когда провожали отца на фронт. Мама, брат Саша и я пришли к нему на сборный пункт, который находился на берегу Кабана, Розочка была маленькая и осталась дома с бабушкой. Папа был очень красивый, стройный, в военной офицерской форме с портупеей на боку и биноклем на ремне. Мама обняла его и заплакала, мы с братом тоже прижались к нему. Отец нас расцеловал и стал успокаивать маму. Он поднял меня на руки. Я снял с него пилотку и надел себе на голову. Отец сказал: «Ну вот ты и будущий офицер. Нравится тебе моя пилотка?». Я утвердительно кивнул. Саша попросил у отца бинокль, и мы смотрели в него, как на озере катаются на лодках, и на самолет, который пролетал над городом. Папа поднимал меня на руки несколько раз, целовал. Наверное, чувствовал, что видит нас последний раз. Потом что-то говорил Саше и маме. Мама не отходила от него ни на шаг, а он все что-то показывал ей, а она прижималась к нему и плакала. Потом отец предложил погулять по берегу. Сколько времени мы гуляли, я не помню. Помню только: папа сказал, что ему пора идти – готовиться к отправке и что эшелон пойдет на фронт поздно ночью и мама может туда прийти его проводить, а с нами он попрощается сейчас. Нам с братом он дал по рублю и велел сходить в кино посмотреть фильм «Чапаев», который тогда шел в кинотеатре «Рот-фронт». Его просьбу мы с большим удовольствием выполнили. А впоследствии я этот фильм смотрел много, много раз и всегда передо мной стоял образ отца.

Он поднял меня на руки. Я снял с него пилотку и надел себе на голову. Отец сказал: «Ну вот ты и будущий офицер. Нравится тебе моя пилотка?». Я утвердительно кивнул. Саша попросил у отца бинокль, и мы смотрели в него, как на озере катаются на лодках, и на самолет, который пролетал над городом. Папа поднимал меня на руки несколько раз, целовал. Наверное, чувствовал, что видит нас последний раз. Потом что-то говорил Саше и маме. Мама не отходила от него ни на шаг, а он все что-то показывал ей, а она прижималась к нему и плакала. Потом отец предложил погулять по берегу. Сколько времени мы гуляли, я не помню. Помню только: папа сказал, что ему пора идти – готовиться к отправке и что эшелон пойдет на фронт поздно ночью и мама может туда прийти его проводить, а с нами он попрощается сейчас. Нам с братом он дал по рублю и велел сходить в кино посмотреть фильм «Чапаев», который тогда шел в кинотеатре «Рот-фронт». Его просьбу мы с большим удовольствием выполнили. А впоследствии я этот фильм смотрел много, много раз и всегда передо мной стоял образ отца. Мы получили от него несколько писем. Одно из них почему-то было напечатано на машинке. А через 3 месяца пришло извещение о том, что он пропал без вести. Позже к нам пришли офицеры из его части и рассказали, как он погиб. Они попали в окружение на Вяземском направлении при обороне Москвы. Отец был политруком и отвечал за вывоз документов полка. Когда машину подорвали, он, не имея невозможности вырваться из окружения, взорвал себя вместе с документами.

Мы получили от него несколько писем. Одно из них почему-то было напечатано на машинке. А через 3 месяца пришло извещение о том, что он пропал без вести. Позже к нам пришли офицеры из его части и рассказали, как он погиб. Они попали в окружение на Вяземском направлении при обороне Москвы. Отец был политруком и отвечал за вывоз документов полка. Когда машину подорвали, он, не имея невозможности вырваться из окружения, взорвал себя вместе с документами.

В его смерть мы не верили всю войну. Когда я видел на улице раненого военнослужащего, я забегал вперед и смотрел: не отец ли это. А когда мы ходили в госпиталь, который находился в доме на улице Ленина (который жители называли «Бегемот»), то всегда расспрашивал раненых, не видели ли они моего отца.

«Тогда эти люди спасли нас…»

(Евгений Гаврилович Павлов, доцент кафедры приборов и информационно-измерительных систем, к.т.н.)

Я родился в семье Павловых – Порошиных.

Отец окончил Академию бронетанковых войск.

В 1932 году он начал работать в Генштабе во внешней разведке – они испытывали танки. В этом же году у них родился первый сын, мой старший брат – Валентин. В 1937 году родился я.