Часть А — Студопедия

Поделись

(выберите один правильный вариант ответа)

А1. К какому времени относится заселение славянами Восточной Европы?

1. II тыс. до н.э. 2. 2 половина. 1 тыс. н.э.

3. начало 1 тыс. н.э. 4. середина 1 тыс. н.э.

А2.Какое явление относится к VIII-IX вв.?

1. формирование предпосылок складывания государства у восточных славян

2. разделение славян на три ветви – восточных, южных и западных

3. переход славян к трехпольному земледелию

4. превращение христианства в господствующую религию у восточных славян

А3.Какое событие произошло в Х в. в истории Волжской Булгарии?

1. вторжение печенегов

2. принятие ислама

3. начало правления династии Чингисидов

4. установление зависимости от Владимиро-Суздальского княжества

А4.Какие народы были соседями восточных славян в IX веке?

1. угро-финны, балты, тюрки

2.

3. персы, арабы, армяне

4. кельты, римляне, германцы

А5.В каком районе обитания восточных славян существовало пашенное земледелие?

1. Поднепровье 2. район Новгорода

3. лесная зона Северо-Востока 4. Полесье

А6.Какой тип земледелия преобладал у славян в лесной зоне?

1. пашенное земледелие

2. подсечно-огневое земледелие

3. поливное земледелие

4. трехпольная система земледелия

А7.Что такое бортничество?

1. собирание грибов и кореньев

2. собирание меда диких пчел

3. изготовление одежды из шкур диких животных

4. рыбная ловля с использованием лодок

А8.Что такое язычество?

1. особый тип погребения умерших в высоких курганах

2. вера в единого Бога

3. вера во множество богов и почитание сил природы

4. умение говорить на многих языках

А9.Жители какого города в 862 г.

1. Ладога 2. Киев 3. Смоленск 4. Новгород

А10.Какие товары перевозили по пути «из варяг в греки»?

А. пушнину

Б. пряности

В. мед

Г. китовый жир

Д. древесину

Е. воск

1. БВЕ 2. АГД 3. АВЕ 4. АБВ

А11.Какое событие произошло в 882 г.?

1. призвание варягов на княжение

2. смерть князя Игоря

3. образование Древнерусского государства

4. поход Аскольда и Дира на Константинополь

А12.Какой год считается датой крещения Руси?

1. 970 г. 2. 980 г. 3. 988 г. 4. 1015 г.

А13.Какие мероприятия относятся к периоду правления княгини Ольги?

1. осада Константинополя, принятие Русью христианства, введение по-

дворной подати

2. запрещение кровной мести, разорение Древлянской земли, осада Пскова

3. установление фиксированного размера дани, посольство в Константинополь

4. посольство к римскому папе, поход на Балканы, строительство Софийского собора.

А14.Какая дата связана с началом строительства Софийского собора в Киеве?

1. 990 г. 2. 1037 г. 3. 1045 г. 4. 1068 г.

А15. Какая дата относится к походам князя Святослава?

1. 896 г. 2. 911 г. 3. 945 г. 4. 965 г.

А16.С кем вел войны князь Святослав Игоревич?

1. с византийцами, половцами, венграми

2. с волжскими булгарами, хазарами, византийцами

3. с хазарами, печенегами, аварами

4. с поляками, древлянами, гуннами

А17.Какое событие произошло в 1068 г.?

1. победа князя Изяслава над половцами

2. восстание в Ростово-Суздальской земле

3. поражение русских князей от половцев

4. съезд князей в г. Любече

А18.С именем какого князя связано заключение торгового договора с Византией?

1. Рюрик 2. Олег 3. Святослав 4. Владимир Мономах

А19.Что такое полюдье?

1. народное ополчение в Древней Руси

2. органы местного управления

органы местного управления

3. сбор князем податей с подвластных племен

4. вид публичного телесного наказания

А20.Какие последствия имело убийство древлянами князя Игоря?

1. прекращение княжеской династии

2. установление фиксированного размера дани

3. карательный поход на древлян князя Святослава

4. введение подушной подати

А21.Как называется произведение, написанное Владимиром Мономахом и обращенное к его детям?

1. «Завещание» 2. «Наставление» 3. «Поучение» 4. «Моление»

А22.С каким событием связаны факты, упоминаемые в летописи:

«И когда пришел, повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, — чтобы принял он возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Вчера еще ты был чтим людьми, а сегодня поругаем. И, притащив, кинули его в Днепр».

«Велик ты, Господи, и чудны дела твои!» Вчера еще ты был чтим людьми, а сегодня поругаем. И, притащив, кинули его в Днепр».

1. захват Киева Олегом

2. крещение Руси

3. нашествие печенегов

4. захват Киева Андреем Боголюбским

А23.Кто был последним князем, при котором сохранялось единство Руси?

1. Владимир Мономах 2. Ярослав Мудрый

3. Мстислав Великий 4. Святополк Изяславич

А24.К каким последствиям привело крещение Руси?

1. к развитию торговли со странами Западной Европы, в т.ч. с Италией

2. к попыткам византийского императора подчинить себе русские земли

3. к развитию культуры, образования, укреплению авторитета Руси

4. к длительной войне с Хазарией

А25.Какое важное положение содержится в тексте «Русской Правды»?

1. провозглашение всех жителей Руси равными перед законом

2. установление крепостного права

3. ограничение власти княжеских бояр-наместников

4. отмена кровной мести

отмена кровной мести

А26.В каком году Андрей Боголюбский захватил и разграбил Киев?

1. 1168 г. 2. 1169 г. 3. 1170 г. 4. 1174 г.

А27.В чем состояли функции князя в Новгороде XII-XIII вв.?

1. сбор дани

2. заведование государственной казной

3. назначение и смещение важнейших должностных лиц

4. руководство войском

А28.Какие даты связаны с борьбой русских земель против половцев?

1. 1147 г., 1157 г., 1216 г. 2. 1125 г., 1130 г., 1223 г.

3. 1111 г., 1168 г., 1185 г. 4. 1199 г., 1203 г., 1236 г.

А29.Когда произошло «Ледовое побоище?

1. 30 января 1241г. 2. 5 апреля 1242г.

3. 5 декабря 1242 г. 4. 15 марта 1243 г.

А30.Кто был родоначальником династии владимиро-суздальских князей?

1. Александр Невский 2. Юрий Долгорукий

3. Андрей Боголюбский 4. Иван Калита

А31.Для какой из русских земель характерно республиканское устройство?

1. Киевская земля 2. Смоленская земля

Киевская земля 2. Смоленская земля

3. Новгородская земля 4. Галицко-Волынская земля

А32.Какие положенияотносятся к причинам раздробленности русских земель?

1. слабые экономические связи между отдельными частями страны, рост крупного вотчинного землевладения, господство натурального хозяйства

2. религиозные конфликты, многочисленные восстания крестьян и горожан, захват Киева татаро-монголами

3. прекращение княжеской династии после смерти Владимира Мономаха, раскол в Православной церкви, прекращение торговли по Великому Волжскому пути

4. неспособность русских князей противостоять нападениям половцев, упадок городов, разорение Киевской земли войсками Андрея Боголюбского

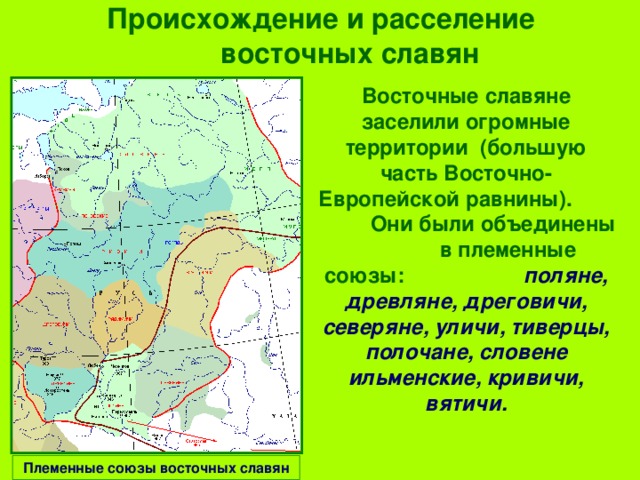

Восточная Европа и славяне в I тысячелетии

Восточная Европа и славяне в I — IV вв. Формирование территории.

Северо-западные области, примыкающие к Баренцеву и Норвежскому морям, были заселены племенами саамов (культура с керамикой “арктического” типа), промышлявшими, в основном, охотой.

Северные области Восточной Европы заселяли финно-угорские племена. Различные археологические культуры отождествляются с крупными племенными образованиями. Культуры каменных могильников, лууконсаари, позднебеломорская, позднекаргопольская, текстильной керамики и ее подразделение — дьяковская культура — составляют западную группу финских племен. Городецкая культура соответствует поволжско-финской общности, а пермско-финской общности — три культуры — азелинская, пьяноборская и гляденовская. Культуры керамики с фигурно-штамповой орнаментацией принадлежат племенам угорской языковой группы. Основой экономики финно-угров были преимущественно присваивающие формы хозяйствования (охота, рыболовство и собирательство), хотя в ряде регионов известны земледелие и скотоводство.

Юго-западными соседями финно-угров были балты, заселявшие лесные области от побережья Балтийского моря на западе до верховьев Днепра и Оки — на востоке. Ареал балтов дифференцировался на три части.

Южные степные и отчасти лесостепные области Восточно-Европейской равнины вплоть до нижнего Дуная заселяли сарматы, принадлежащие, как и их предшественники скифы, к иранской языковой группе. Они вели кочевой образ жизни, а в лесостепных областях процветало земледелие. В низовьях Днепра и в Крыму проживали поздние скифы, имевшие оседлый земледельческий быт.

На рубеже II и III вв. в Северном Причерноморье (от нижнего Дуная до Северского Донца) сложилась черняховская культура. Это, как и пшеворская культура Висло-Одерского региона, было полиэтническое образование. В составе населения черняховской культуры были местные сарматы и славяне, расселившиеся из Повисленья; готы и гепиды (германцы), продвинувшиеся с нижней Вислы; гето-даки, принадлежащие к фракийской языковой группе, — на западных окраинах ее территории. Готы концентрировались в двух регионах — в междуречье нижних течений Дуная и Днестра и на нижнем Днепре. В Подольско-Днепровском регионе черняховской культуры произошла славянизация сарматов и становление славянского диалектно-племенного образования антов. Здесь были развиты ремесла, земледелие высокого уровня и широкие торговые связи.

в Северном Причерноморье (от нижнего Дуная до Северского Донца) сложилась черняховская культура. Это, как и пшеворская культура Висло-Одерского региона, было полиэтническое образование. В составе населения черняховской культуры были местные сарматы и славяне, расселившиеся из Повисленья; готы и гепиды (германцы), продвинувшиеся с нижней Вислы; гето-даки, принадлежащие к фракийской языковой группе, — на западных окраинах ее территории. Готы концентрировались в двух регионах — в междуречье нижних течений Дуная и Днестра и на нижнем Днепре. В Подольско-Днепровском регионе черняховской культуры произошла славянизация сарматов и становление славянского диалектно-племенного образования антов. Здесь были развиты ремесла, земледелие высокого уровня и широкие торговые связи.

В восточной части Приазовья и на побережье Черного моря проживали меоты. Центральные и восточные области Северного Кавказа характеризуются культурой курганных могильников с катакомбными погребениями — сложным образованием, в котором участвовали местные кавказские племена и пришлое ираноязычное население, сначала сарматы, а с III в. — аланы.

— аланы.

Вся южная половина Восточно-Европейской равнины в той или иной степени была затронута миграциями Великого переселения народов. Во второй половине IV в. азиатские кочевники-гунны, объединенные в большой племенной союз, вторглись в Юго-Восточную Европу. По пути к ним присоединились угорские племена и аланы. Сармато-аланы, проживавшие в Предкавказье и Подонье, не смогли оказать сопротивления гуннам, и последние в 375 г. вторглись в Северное Причерноморье. Гунны опустошили всю территорию черняховской культуры, разгромив готское государство Германариха и покорив население этих земель, они продолжили свое движение на запад.

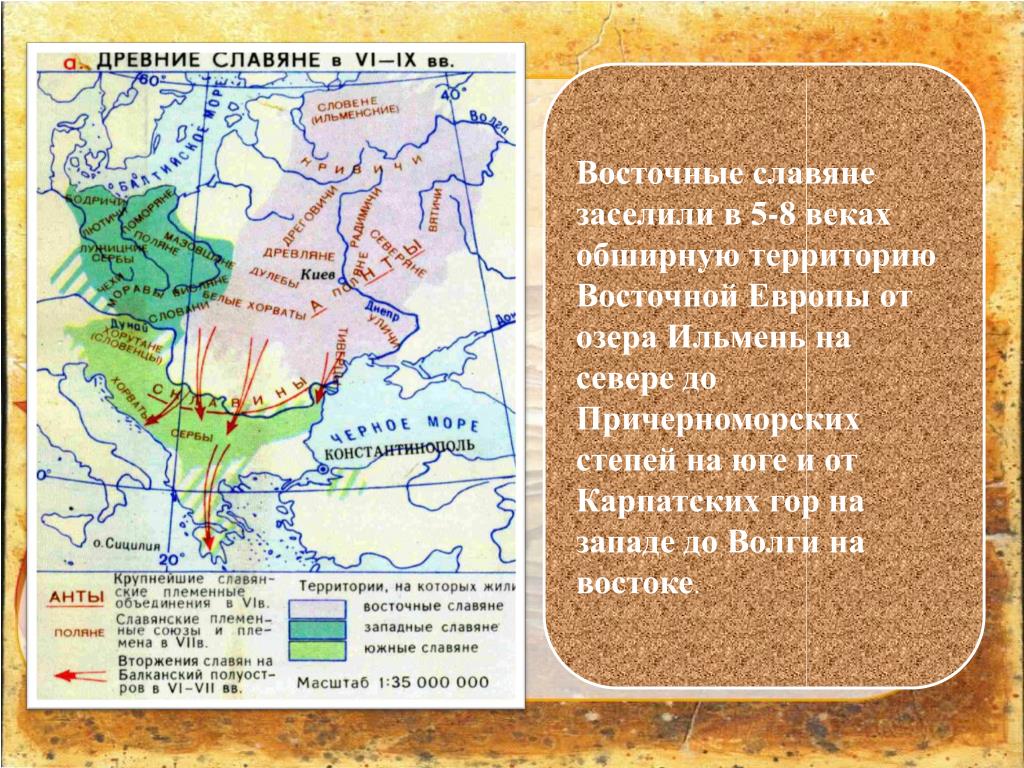

Восточная Европа и славяне в V-VIII вв. Формирование территории.

Северо-западные области Восточной и Северной Европы были слабо заселены племенами саамов, ведшими охотничий образ жизни.

Обширные лесные территории севера Восточной Европы, по-прежнему, принадлежали финноязычным племенам. Среди культур этого ареала выделяются культуры эстов, ливов, нерасчлененная культура предков суоми, хяме и корелы, а также большой регион восточно-прибалтийско-финских племен (из него вышли весь, водь, чудь заволочская). В бассейне Оки локализовалась культура мордвы, рязанско-окских могильников, принадлежащая местным финнам и пришлым балтам. В Волго-Камье выделяются культуры: поломская (предки удмуртов), ломоватовская (предки коми-пермяков) и ванвиздинская (предки коми-зырян). Отдельную группу образуют древности Печорского Приуралья.

Среди культур этого ареала выделяются культуры эстов, ливов, нерасчлененная культура предков суоми, хяме и корелы, а также большой регион восточно-прибалтийско-финских племен (из него вышли весь, водь, чудь заволочская). В бассейне Оки локализовалась культура мордвы, рязанско-окских могильников, принадлежащая местным финнам и пришлым балтам. В Волго-Камье выделяются культуры: поломская (предки удмуртов), ломоватовская (предки коми-пермяков) и ванвиздинская (предки коми-зырян). Отдельную группу образуют древности Печорского Приуралья.

Несколькими культурами представлены племена угорской языковой группы. Древности оронтурского типа в Нижнем Пообье принадлежат северной группе обских угров (предки северных групп хантов и манси). Другие культурные группы (бокальская, неволинская культуры и древности туманского типа) не соотносятся с известными угорскими племенами. Кушнаренковскую культуру исследователи связывают с венграми-мадьярами.

Территория западных балтов в результате миграции среднеевропейского населения сократилась. В землях, примыкающих к Балтийскому морю, формируются культурные особенности пруссов, скальвов, куршей, земгалов, жемайтов, латгалов, литвы и ятвягов. На восточной окраине древнего балтского ареала известны две культуры — мощинская (голядь) и колочинская.

В землях, примыкающих к Балтийскому морю, формируются культурные особенности пруссов, скальвов, куршей, земгалов, жемайтов, латгалов, литвы и ятвягов. На восточной окраине древнего балтского ареала известны две культуры — мощинская (голядь) и колочинская.

Крупными миграциями в период Великого переселения народов была затронута и срединная полоса Восточно-Европейской равнины. Здесь расселились более или менее крупные группы переселенцев из Средней Европы, среди которых доминировали славяне.

В бассейнах озер Псковского и Ильменя складывается культура псковских длинных курганов (V-VIII вв.), определяемая как кривичская. Местное финское население, как и мигрировавшие в составе среднеевропейцев иные этносы, были постепенно славянизированы.

В Полоцком Подвинье и Смоленском Поднепровье в условиях взаимодействия местных балтов со среднеевропейскими переселенцами сложилась тушемлинская культура (конец IV-VII вв. ). В VIII в. здесь наблюдается приток кривичей с севера — формируется особая культура длинных курганов, которая отождествляется со смоленско-полоцкими кривичами.

). В VIII в. здесь наблюдается приток кривичей с севера — формируется особая культура длинных курганов, которая отождествляется со смоленско-полоцкими кривичами.

В Волго-Клязьминском междуречье среднеевропейские переселенцы вместе с местными финнами создали мерянскую культуру (VI-IX вв.). Край постепенно славянизировался. Подобная ситуация была на средней Оке (культура муромы). В VIII в. в бассейне Ильменя формировалась культура сопок (словене ильменские).

Во время нашествия гуннов крупные группы славян из Волыни и Поднепровья переселились на среднюю Волгу, где сформировалась именьковская культура.

В результате вторжения кочевников-болгар в пределы именьковской культуры значительная часть ее населения переселилась в области междуречья Днепра и Дона, где складывалась волынцевская культура (конец VII-начало IX вв.), которая эволюционировала в роменскую, боршевскую и окскую (IX-X вв. ), поглотившие колочинскую и мощинскую культуры днепровских балтов. Волынцевская культура отождествляется с русами — праславянским племенем, известным по письменным источникам IX в. Из него вышли северяне, вятичи и донские славяне, этноним которых остается неизвестным. На средней Волге оставшееся именьковское население позднее вошло в состав жителей Волжской Болгарии и со временем подверглось тюркизации. В бассейне Белой выделяется бахмутинская и турбаслинская культуры, которые сформировались в условиях расселения тюркских племен из Сибири.

), поглотившие колочинскую и мощинскую культуры днепровских балтов. Волынцевская культура отождествляется с русами — праславянским племенем, известным по письменным источникам IX в. Из него вышли северяне, вятичи и донские славяне, этноним которых остается неизвестным. На средней Волге оставшееся именьковское население позднее вошло в состав жителей Волжской Болгарии и со временем подверглось тюркизации. В бассейне Белой выделяется бахмутинская и турбаслинская культуры, которые сформировались в условиях расселения тюркских племен из Сибири.

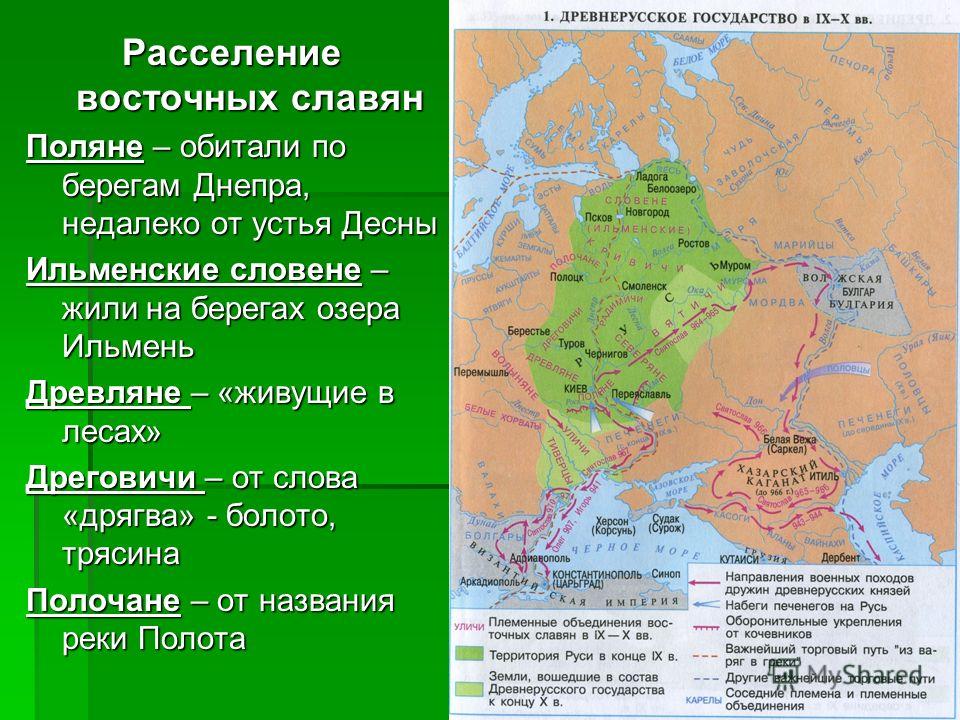

После гуннского погрома основным населением юго-запада Восточной Европы стали славяне. В V-VII вв. по мере стабилизации жизни создаются и развиваются три славянские культуры:

1) пражско-корчакская, сложившаяся в Северном Прикарпатье, а затем на Волыни и в Правобережной Киевщине. В последних областях ее носителями были дулебы, из среды которых сформировались волыняне, древляне, поляне и дреговичи;

2) пеньковская, сформировавшаяся, в основном, на базе подольско-днепровского варианта черняховской культуры. Это были анты, в результате дифференциации которых образовались хорваты, тиверцы и уличи;

Это были анты, в результате дифференциации которых образовались хорваты, тиверцы и уличи;

3) ипотешти-кындештская, в составе населения которой были славяне пражско-корчакской и пеньковской групп, а также местные романизированные жители Нижнего Подунавья.

В середине VI в. в степях Юго-Восточной Европы появились авары — кочевые племена тюрко- или монголоязычной группы. Первыми пострадали анты, но авары вскоре ушли на средний Дунай, где создали Аварский каганат.

Степи Приазовья и Северного Прикаспия заселили кочевые тюркоязычные племена, среди которых первое время доминировали болгары. В 30-х гг. VII в. приазовские болгары создали военно-политическое объединение “Великая Болгария”. В 70-х гг. VII в. под давлением хазар одна из крупных болгарских орд переселилась в нижнедунайские земли. Другая болгарская орда ушла на среднюю Волгу. Оставшиеся болгары вошли в состав Хазарского каганата, население которого составляли хазары, болгары, аланы и славяне. На территории каганата формируется салтово-маяцкая культура (VIII-X вв.).

На территории каганата формируется салтово-маяцкая культура (VIII-X вв.).

На Северном Кавказе выделяются культуры аланов и северокавказских племен.

Южнокрымская область была зоной византийской культуры, а с VIII в. в ее восточной части ощущается влияние салтово-маяцкой культуры.

Славяне • FamilySearch

Содержание

- 1 Введение

- 2 История

- 3 веб-сайта

- 4 Каталожные номера

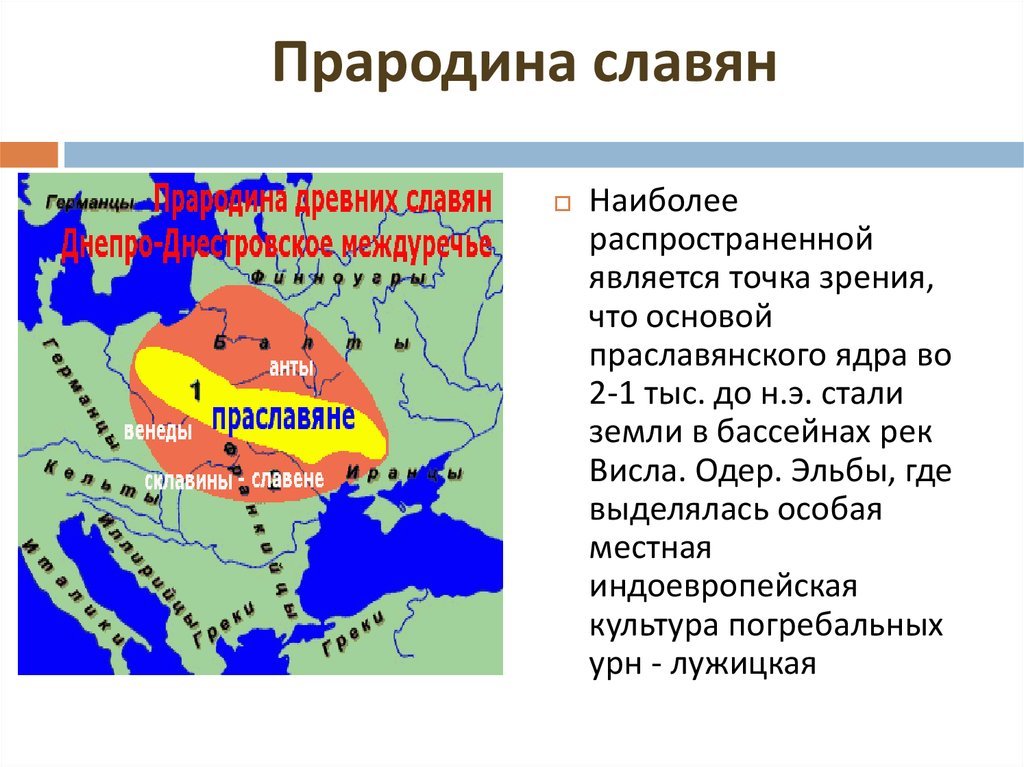

Славяне составляют большую часть жителей Европы; каждый третий европейец имеет славянское происхождение. славянские языки принадлежат к индоевропейской группе языков; их родиной является территория современного Ирана и северной Индии. Европейские народы, принадлежащие к этой индоевропейской группе: илирийцы, греки, итальянцы, кельты, германцы, балты и славяне; а также азиатские народы, такие как армяне, чеченцы и индоиранцы. [1]

Самое раннее упоминание о старославянах относится к V веку до н. э. в исторических сочинениях греческого историка Геродота. Согласно его трудам, славянские племена принадлежали к народам Стыта и Сарматии, расположенных к северу от Черного моря по рекам Дон, Днестр, Прут и Дунай (современные Россия, Украина, Румыния и Болгария). Венеды или венеды также были частью древнеславянских народов. Венды жили вдоль реки Висла (нынешняя Польша) между Балтийским морем и Карпатами в I и II веках нашей эры.

э. в исторических сочинениях греческого историка Геродота. Согласно его трудам, славянские племена принадлежали к народам Стыта и Сарматии, расположенных к северу от Черного моря по рекам Дон, Днестр, Прут и Дунай (современные Россия, Украина, Румыния и Болгария). Венеды или венеды также были частью древнеславянских народов. Венды жили вдоль реки Висла (нынешняя Польша) между Балтийским морем и Карпатами в I и II веках нашей эры.

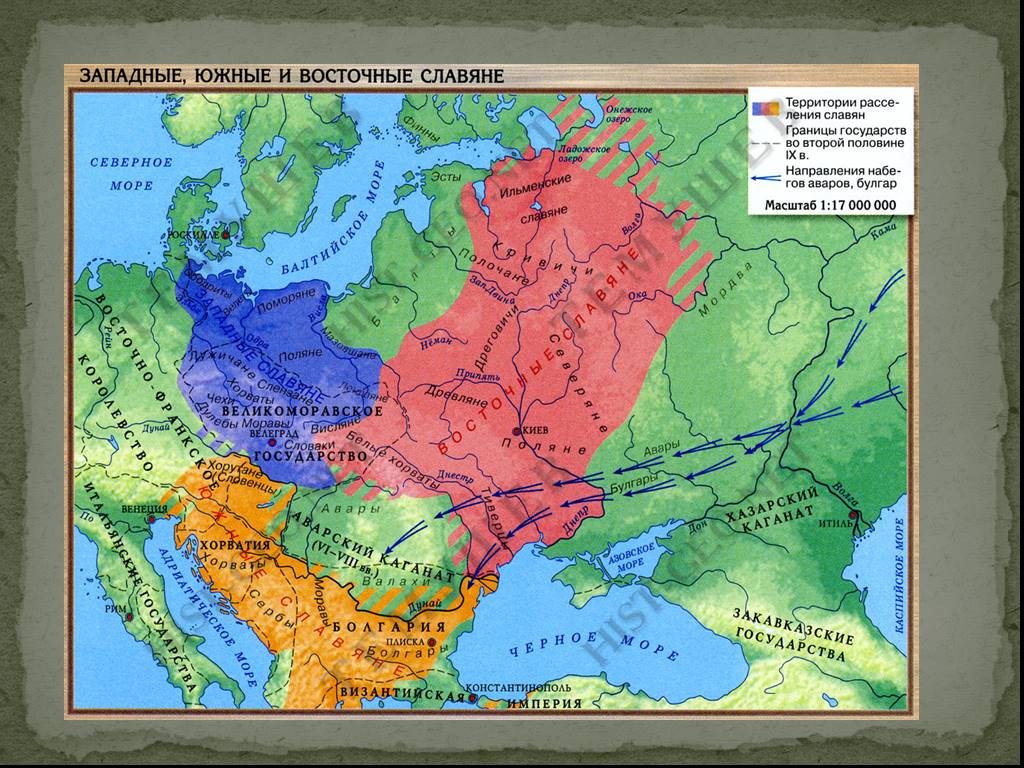

Как этническая группа славяне вошли в историю Европы в V-VI веках, когда они начали интенсивно расселяться на территории средней и восточной Европы. Некоторые славяне поселились на территории нынешней западной России, а также восточной и центральной Европы. Другие славяне мигрировали в регион юго-восточной Европы, известный как Балканы. Они ассимилировались с местными жителями и столкнулись с Франкской империей.

В 800-х годах славяне основали Великоморавскую империю, которая впервые объединила народы Центральной Европы; Киев, Россия и Болгарское царство. В 906 г. Великоморавская империя была завоевана мадьярами, предками венгров. С тех пор славяне находились под властью многих иностранных держав, включая Византийскую империю, Священную Римскую империю, Австро-Венгрию и Германию. В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, славяне создали такие независимые государства, как Чехословакия, Польша и бывшая Югославия. Германия завоевала эти славянские государства во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

В 906 г. Великоморавская империя была завоевана мадьярами, предками венгров. С тех пор славяне находились под властью многих иностранных держав, включая Византийскую империю, Священную Римскую империю, Австро-Венгрию и Германию. В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, славяне создали такие независимые государства, как Чехословакия, Польша и бывшая Югославия. Германия завоевала эти славянские государства во время Второй мировой войны (1939-1945 гг.).

С одиннадцатого века славянские государства прочно вошли в христианскую Европу, а также в культуру Востока и Запада.

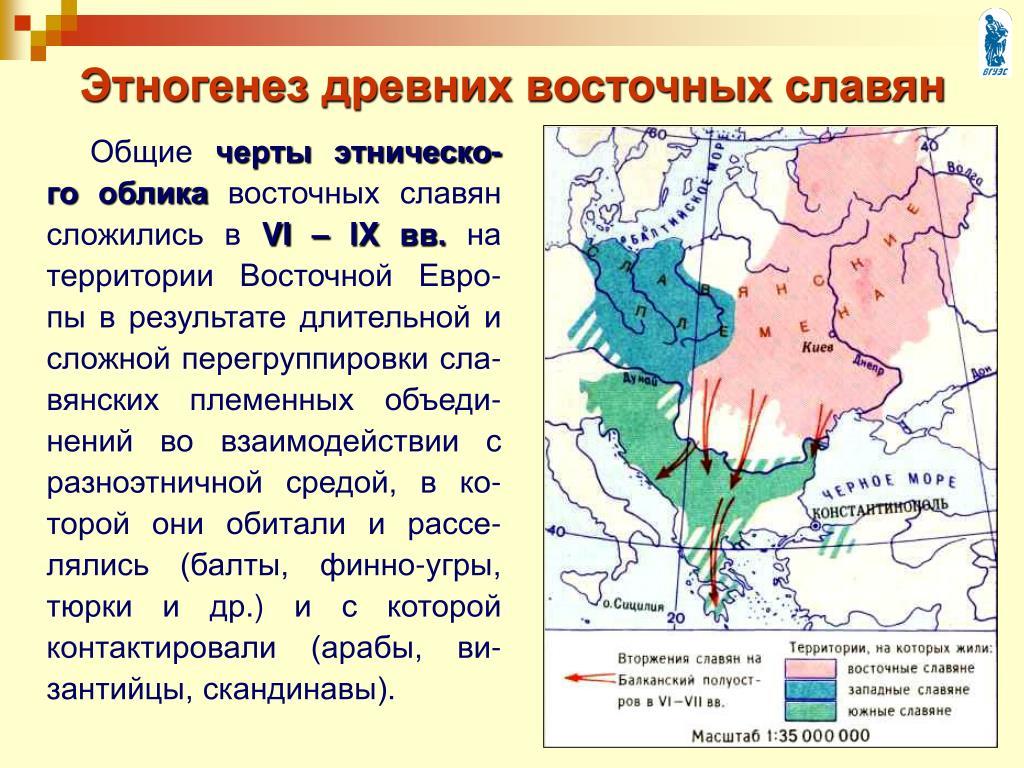

Историки делят славян на три основные группы — (1) восточные, (2) западные и (3) южные — в зависимости от регионов проживания этих людей.

Восточные славяне

Восточные славяне состоят из белорусов, или белых русских; русские, или великороссы; и украинцы, или малороссы. На восточных славян сильное влияние оказала культура Византийской империи. Около 988 года нашей эры правитель русских славян великий князь Владимир I женился на византийской принцессе и стал христианином. В результате большинство людей под его правлением также обратились в христианство. Сегодня многие восточные славяне принадлежат к православным церквям.

В результате большинство людей под его правлением также обратились в христианство. Сегодня многие восточные славяне принадлежат к православным церквям.

Западные славяне

Западные славяне образуют группу, в которую входят чехи; словаки; богемцы; поляки; и венеды, также известные как сербы или лужицки. Венды живут в Восточной Германии. В 800-х годах два греческих монаха (по имени Кирилл и Мефодий) обратили многих западных славян в христианство. В то время церковные службы велись на греческом или латинском языках, которые мало кто мог понять. Но Кирилл и Мефодий служили на языке славян, называемом старославянским.

По мере того, как западные славяне были вовлечены в дела Западной Европы, они также попали под влияние Римско-католической церкви. На протяжении веков католическая церковь оказывала сильное влияние на западноевропейскую культуру. Сегодня большинство западных славян являются католиками.

Южные славяне

Южные славяне – группа, состоящая из болгар, хорватов, македонцев, сербов и словенцев. В течение 800-х годов большое количество южных славян обратилось в христианство последователями Кирилла и Мефодия. Однако на этих славян также сильно повлияла византийская культура. Сегодня большинство южных славян принадлежат к православным церквям. Большинство членов группы живут на Балканах. [2] [3]

В течение 800-х годов большое количество южных славян обратилось в христианство последователями Кирилла и Мефодия. Однако на этих славян также сильно повлияла византийская культура. Сегодня большинство южных славян принадлежат к православным церквям. Большинство членов группы живут на Балканах. [2] [3]

- Bambenek.org

- Поморское генеалогическое объединение

- Кашубская ассоциация Северной Америки

- Польская генеалогическая ассоциация

- польские корни

- Польское генеалогическое общество Америки

- Джени

- Сорбский институт

- ↑ Купек, Иржи. «Происхождение славян». Общество Моравского наследия. Информационный бюллетень Морава Красна . По состоянию на 6 сентября 2018 г.

- ↑ Цамаидис, Гарри. «Кто такие славяне». FAQ Server: Болгария , последнее обновление 2 июля 1996 г., по состоянию на 6 сентября 2018 г.

- ↑ Купек, Иржи. «Происхождение славян».

Общество Моравского наследия. Информационный бюллетень Морава Красна . По состоянию на 6 сентября 2018 г.

Общество Моравского наследия. Информационный бюллетень Морава Красна . По состоянию на 6 сентября 2018 г.

Миграция альпийских славян и машинное обучение: анализ пространственно-временных моделей набора археологических данных

1. Дьякон П., Фоулк В.Д. История лангобардов. Питерс Э., редактор. Филадельфия: Пенсильванский университет Press; 1974. [Google Scholar]

2. Брадача Ф., Графенауэр Б., Гантар К. Павел Дьякон (Paulus Diaconus), Згодовина Лангобардов (Historia Langobardorum). Марибор: Обзор; 1988. [Google Scholar]

3. Братож Р. Med Italijo в Илирикоме. Словенский простор в неговом соседстве в поздней антики. Любляна: Филозофский факультет; 2014. (Збирка ЗЧ 46). [Google Scholar]

4. Каль Х-Д. Der Staat der Karantanen. Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen slawischen Machtbildung im Ostalpenraum (7.-9. Дж.). Братож Р., редактор. Любляна: Народный музей Словении; 2002. [Google Scholar]

5. Пол В.

Ранние славяне: культура и общество в раннесредневековой Восточной Европе. П. М. Барфорд. Спекулум. 2004; 79: 448–450. doi: 10.1017/s0038713400087996 [CrossRef] [Google Scholar]

П. М. Барфорд. Спекулум. 2004; 79: 448–450. doi: 10.1017/s0038713400087996 [CrossRef] [Google Scholar]

6. Сной М., Гринберг М.Л. О езику слованских пребивальцев мед Донаво в Ядраном в среднем веке (поглед езикословцев). Згодовинский часопис. 2012; 66: 276–305. [Google Scholar]

7. Курта Ф. Славяне в становлении: история, лингвистика и археология в Восточной Европе (ок. 500–ок. 700 гг.). Лондон, Нью-Йорк: Рутледж; 2020. Дои: 10.4324/9780203701256 [CrossRef] [Google Scholar]

8. Herrmann J. Urheimat und Herkunft der Slawen. В: Herrmann J, редактор. Мир славян. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. Мюнхен: Verlag CH Beck; 1986. С. 11–18. [Google Scholar]

9. Долуханов П. Ранние славяне: Восточная Европа от первоначального заселения до Киевской Руси. Лондон, Нью-Йорк: Рутледж; 1996. [Google Scholar]

10. Тимберлейк А. Культура и распространение славянского языка. В: Бикель Б., Гренобль Л.А., Петерсон Д.А., Тимберлейк А., редакторы. Языковая типология и историческая случайность: в честь Джоанны Николс. Амстердам, доктор философии: Издательская компания Джона Бенджамина; 2013. С. 331–356. [Академия Google]

Амстердам, доктор философии: Издательская компания Джона Бенджамина; 2013. С. 331–356. [Академия Google]

11. Лант Х.Г. Общеславянский, праславянский, панславянский: о чем мы говорим? Международный журнал славянской лингвистики и поэтики. 1997; 41: 7–67. [Google Scholar]

12. Курта Ф. Создание славян: история и археология Нижнего Подунавья, ок. 500–700. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 2001. [Google Scholar]

13. Курта Ф. Миграции в археологии Восточной и Юго-Восточной Европы в раннем средневековье (некоторые комментарии к современному состоянию исследований). В: Preise-Kapeller J, Reinfandt L, Stouraitis Y, editors. Истории миграции средневековой афро-евразийской переходной зоны: аспекты мобильности между Африкой, Азией и Европой, 300–1500 гг. Н. Э. Лондон, Нью-Йорк: Брилл; 2020. С. 101–140. [Академия Google]

14. Прицак О.

Славяне и авары. В: Gli slavi occidentali e meridionali nell’alto medioevo 15–21 апреля 1982 г. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, XXX. Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo; 1983. стр. 353–435. [Google Scholar]

Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo; 1983. стр. 353–435. [Google Scholar]

15. Казанский М. Археология славянских переселений. В: Гринберг М.Л., Гренобль Л.А., редакторы. Энциклопедия славянских языков и языкознания. Лондон, Нью-Йорк: Брилл; 2020. Дои: 10.1163/2589-6229_ESLO_COM_035967 [CrossRef] [Google Scholar]

16. Плетерский А. Этногенеза славена — метод и процесс. Старогрватская просвета. 2013; 40: 8–32. [Google Scholar]

17. Пол В. Авары: степная империя в Европе, 567–822 гг. Итака, Нью-Йорк: Издательство Корнельского университета; 2018. doi: 10.7591/9781501729409 [CrossRef] [Google Scholar]

18. Хизер П. Империи и варвары: падение Рима и рождение Европы. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета; 2010. [Google Scholar]

19. Линдстедт Дж., Салмела Э. Языковой контакт и ранние славяне. В: Клир Т., Бочек В., Янсенс Н., редакторы. Новые взгляды на раннеславян и подъем славянства. Universitätsverlag Winter GmbH; 2020. С. 275–299. [Google Scholar]

275–299. [Google Scholar]

20. Графенауэр Б. Згодовина Словенскега народа, И. Звездек: Од населитве до увелявленья франковскега февдальнега реда. Любляна: Кмечка книга; 1954. [Google Scholar]

21. Фризингер Х. Альпенславен и Бавария. В: Herrmann J, редактор. Мир славян. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. Мюнхен: Verlag CH Beck; 1986. стр. 109–122. [Google Scholar]

22. Штих П. Средневековье между Восточными Альпами и Северной Адриатикой. Выберите статьи по словенской историографии и средневековой истории. Лондон, Нью-Йорк: Брилл; 2010. [Google Scholar]

23. Плетерский А. Збива v3.08; 2016. [цитировано 30 декабря 2021 г.]. База данных: Достопримечательности и памятники [Интернет]. Доступно по адресу: http://zbiva.zrc-sazu.si

24. Штулар Б. Веб-приложение Zbiva: инструмент для раннесредневековой археологии Восточных Альп. В: Ричардс Дж. Д., Никколуччи Ф., редакторы. Воздействие АРИАДНЫ. Будапешт: Археолингва; 2019. стр. 69–82. doi: 10.5281/zenodo.3476712 [CrossRef] [Google Scholar]

25. Штулар Б., Белак М. Пример глубоких данных: Збива, Раннесредневековый набор данных для Восточных Альп. Журнал исследовательских данных для гуманитарных и социальных наук. 2022 г.; Под давлением. [Google Scholar]

Штулар Б., Белак М. Пример глубоких данных: Збива, Раннесредневековый набор данных для Восточных Альп. Журнал исследовательских данных для гуманитарных и социальных наук. 2022 г.; Под давлением. [Google Scholar]

26. Хаггетт Дж. Меньше больше? Медленные данные и датафикация в археологии. В: Гарстки К, редактор. Критическая археология в эпоху цифровых технологий. Лос-Анджелес, Калифорния: Институт археологии Котсена; 2022. стр. 156–184. [Академия Google]

27. Фильцвизер Р., Эйхерт С. На пути к онлайн-базе данных археологических ландшафтов. Использование веб-программного обеспечения OpenAtlas с открытым исходным кодом для сбора, анализа и распространения археологических и исторических данных на ландшафтной основе. Наследство. 2020;3: 1385–1401. doi: 10.3390/heritage3040077 [CrossRef] [Google Scholar]

28. Eichert S. Цифровое картографирование средневековых кладбищ. Журнал по вычислительной технике и культурному наследию. 2021; 14: 1–15. doi: 10.1145/3406535 [CrossRef] [Google Scholar]

29. Плетерский А.

Datiranje zgodnjesrednjeveške naselbine Lehen pri Mitterkirchnu v Zgornji Avstriji kot kontrola nove datacijske methode s pomočjo referenčne table in korelacijske формуле ustij loncev.

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.

2010; 43: 309–324. [Google Scholar]

Плетерский А.

Datiranje zgodnjesrednjeveške naselbine Lehen pri Mitterkirchnu v Zgornji Avstriji kot kontrola nove datacijske methode s pomočjo referenčne table in korelacijske формуле ustij loncev.

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.

2010; 43: 309–324. [Google Scholar]

30. Плетерский А. Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi: тафономия, предметы в час. Любляна: Založba ZRC; 2010. [Google Scholar]

31. Плетерский А. А шаг к хронологии раннесредневековых головных украшений в Восточных Альпах. Археоловский вестник. 2013;64:299–334. [Google Scholar]

32. Штулар Б., Плетерски А., Белак М. Збива, Набор данных раннего средневековья для Восточных Альп. Подмножество данных. 2021. [цитировано 29 декабря 2021 г.]. Репозиторий: набор данных [Интернет]. Доступно по: doi: 10.5281/ZENODO.5761811 [CrossRef] [Google Scholar]

33. Gleirscher P.

Karantanien: slavisches Fürstentum und bairische Grafschaft. Клагенфурт/Целовец: Hermagoras Verlag., Mohorjeva založba;

2018. [Google Scholar]

[Google Scholar]

34. Эйхерт С. Карантанише Славен — славище Карантанен. Überlegungen zu ethnischen und sozialen Strukturen im Ostalpenraum des frühen Mittelalters. Вышел: Бирманн Ф., Керстинг Т., Кламмт А. Der Wandel um 1000 Beiträge der Sektion zur slavischen Frühgeschichte der 18. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März 2009. Лангенвайсбах: Бейер и Беран; 2011. С. 433–440. [Google Scholar]

35. Плетерски А. Die Kärntner Fürstensteine in der Struktur dreier Kultstätten. В: Хубер А, редактор. Der Kärntner Fürstenstein im europäischen Vergleich (Symposium Gmünd 1996). Гмюнд: Die Stadt; 1997. С. 43–119.

36. Огрин М., Грдина И., Ержавец Т., Бояджиев Д. Брижински Споменики: Monumenta Frisingensia: elektronska znanstvenokriticna izdaja. Любляна: Inštitut za lovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; 2007. Доступно по адресу: http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/html/bs.html. [Академия Google]

37. Штих П.

Strukture današnjega slovenskega prostora v zgodnjem srednjem veku. В: Братож Р, редактор. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Любляна: Narodni muzej Slovenije; 2000. С. 355–394. [Google Scholar]

Штих П.

Strukture današnjega slovenskega prostora v zgodnjem srednjem veku. В: Братож Р, редактор. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Любляна: Narodni muzej Slovenije; 2000. С. 355–394. [Google Scholar]

38. Биклер С.Х. Машинное обучение приходит в археологию. Достижения в археологической практике. 2021; 9: 186–191. doi: 10.1017/aap.2021.6 [CrossRef] [Google Scholar]

39. Фиоруччи М., Хорошильцева М., Понтил М., Травилья А., Дель Буэ А., Джеймс С. Машинное обучение для культурного наследия: обзор. Письма распознавания образов. 2020; 133: 102–108. doi: 10.1016/j.patrec.2020.02.017 [CrossRef] [Google Scholar]

40. Лозич Э., Штулар Б. Документация по специфическому для археологии рабочему процессу для обработки данных бортового лазерного локатора. Науки о Земле. 2021;11:26. doi: 10.3390/geosciences11010026 [CrossRef] [Google Scholar]

41. Cui J, Liu Y, Sun J, Hu D, He H. G-STC-M Метод пространственно-временного анализа археологических памятников . Международный журнал геоинформации ISPRS. 2021;10: 312. doi: 10.3390/ijgi10050312 [CrossRef] [Google Scholar]

Международный журнал геоинформации ISPRS. 2021;10: 312. doi: 10.3390/ijgi10050312 [CrossRef] [Google Scholar]

42. ESRI. Как работает Create Space Time Cube. 2021. [цит. 29декабрь 2021]. В: Справка ESRI [Интернет]. Доступно по адресу: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/space-time-pattern-mining/learnmorecreatecube.htm. [Google Scholar]

43. Беннетт Л. Машинное обучение в ArcGIS. ArcUser, журнал для пользователей программного обеспечения Esri. 2018;21(2): 8–9. Доступно по адресу: https://www.esri.com/about/newsroom/arcuser/machine-learning-in-arcgis/. [Google Scholar]

44. Kraak M-J. Геовизуализация и время: новые возможности пространственно-временного куба. В: Dodge M, McDerby M, Turner M, редакторы. Географическая визуализация: концепции, инструменты и приложения. Чичестер, Англия; Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Ltd; 2008. С. 29.3–306. doi: 10.1002/9780470987643.ch25 [CrossRef] [Google Scholar]

45. Лозич Э.

Применение бортовых данных LiDAR к археологии аграрного землепользования: на примере раннесредневекового микрорегиона Блед (Словения). Дистанционное зондирование.

2021;13(16): 3228. doi: 10.3390/rs13163228 [CrossRef] [Google Scholar]

Дистанционное зондирование.

2021;13(16): 3228. doi: 10.3390/rs13163228 [CrossRef] [Google Scholar]

46. Montero P, Vilar JA. TSclust: пакет R для кластеризации временных рядов. Журнал статистического программного обеспечения. 2014; 62: 1–43. doi: 10.18637/jss.v062.i01 [CrossRef] [Google Scholar]

47. Агабозорги С., Ширхоршиди А.С., Вах Т.Ю. Кластеризация временных рядов — десятилетний обзор. Информационные системы. 2015; 53: 16–38. doi: 10.1016/j.is.2015.04.007 [CrossRef] [Google Scholar]

48. Vogel MA, Wong AKC. Метод кластеризации PFS. Транзакции IEEE по анализу образов и машинному интеллекту. 1979 год; 237–245. doi: 10.1109/tpami.1979.4766919 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Ахино К.Ф., Штулар Б., Рихтер Дж., Рихтер Дж. Оценка интенциональности пространственной организации. Кладбище Жупна Церкев (Крань, Словения). Археоловский вестник. 2019;70: 297–313. [Google Scholar]

50. Хамед К.Х., Рао А.Р. Модифицированный тест тренда Манна-Кендалла для автокоррелированных данных. Журнал гидрологии. 1998; 204: 182–196. [Google Scholar]

Журнал гидрологии. 1998; 204: 182–196. [Google Scholar]

51. Ходдер И. Археологический процесс Введение. Оксфорд: Уайли-Блэквелл; 1999. [Google Scholar]

52. Wilson EO. Согласие. Единство знаний. Нью-Йорк: Винтажные книги; 1998. [Google Scholar]

53. Schallert J, Greenberg ML. Предыстория и ареал славянского *gъlčěti ‘говорить’. Slovenski jezik / Словенские лингвистические исследования. 2007;6:9–76. [Google Scholar]

54. Гринберг М.Л. Славяне как мигранты: картирование доисторических языковых вариаций. В: Генис Р., де Хаард Э., Лучич Р., редакторы. Определенно Perfect Festschrift для Janneke Kalsbeek. Амстердам: Uitgeverij Pegasus; 2017. С. 169–183. [Google Scholar]

55. Казанский М. Лес Рабы. Les origines (Ier-VIIe siècle après J.-C.). Париж: выпуски errance; 1999. [Google Scholar]

56. Barford PM. Ранние славяне: культура и общество в раннесредневековой Восточной Европе. Итака: Издательство Корнельского университета; 2001. [Google Академия]

57. Гойда М. Древние славяне; Поселение и общество. Эдинбург: Издательство Эдинбургского университета; 1991. [Google Scholar]

Гойда М. Древние славяне; Поселение и общество. Эдинбург: Издательство Эдинбургского университета; 1991. [Google Scholar]

58. Парчевски М. Истоки ранней славянской культуры в Польше. Античность. 1991; 65: 676–683. doi: 10.1017/S0003598X00080303 [CrossRef] [Google Scholar]

59. Biermann F, 2016 Новые археологические свидетельства позднего переселения народов и раннего славянского периода в северо-восточном регионе Германии. In: Chudzinśka B, Wojenka M, Wołoszyn M, редакторы. Od Bachórza Do Swiatowida Ze Zbrucza: Tworzenie Się Słowianskiej Europy W Ujęciu Zródłoznawczym: Księga Jubileuszowa Profesor a Michała Parczewskiego. Краков-Жешув: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2016. С. 113–123. [Академия Google]

60. Павлович Д., Воякович П., Тошкан Б. Церкле об Крки: новости в поселении Доленьске в згоднем среднем веке. Археоловский вестник. 2021; 72: 137–186. doi: 10.3986/av.72.06 [CrossRef] [Google Scholar]

61. Macháček J, Nedoma R, Dresler P, Schulz I, Lagonik E, Johnson SM, et al. Руны из Лани (Чехия) — древнейшая славянская надпись. Новый стандарт мультидисциплинарного анализа рунических костей.

Журнал археологических наук. 2021;127:105333. doi: 10.1016/j.jas.2021.105333 [CrossRef] [Google Scholar]

Руны из Лани (Чехия) — древнейшая славянская надпись. Новый стандарт мультидисциплинарного анализа рунических костей.

Журнал археологических наук. 2021;127:105333. doi: 10.1016/j.jas.2021.105333 [CrossRef] [Google Scholar]

62. Бурдье П. Очерк теории практики. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 1977. [Google Scholar]

63. Skibo JM, Schiffer MB. Люди и вещи. Поведенческий подход к материальной культуре. Нью-Йорк: Спрингер; 2008. [Google Scholar]

64. Джонс С. Археология этничности: теоретическая перспектива. Лондон, Нью-Йорк: Рутледж; 1997. [Google Scholar]

65. Братер С. Ethnische Identitäten als Konstrukte der frühgeschichtlichen Archäologie. Германия: Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. 2000;78: 139–177. [Google Scholar]

66. Ху Д. Подходы к археологии этногенеза: прошлые и новые перспективы. Журнал археологических исследований. 2012 г.; 371–402. [Google Scholar]

67. Дзино Д. Стать славянином, стать хорватом. Трансформации идентичности в постримской и раннесредневековой Далмации. Лейден, Бостон: Брилл; 2010. [Google Scholar]

Стать славянином, стать хорватом. Трансформации идентичности в постримской и раннесредневековой Далмации. Лейден, Бостон: Брилл; 2010. [Google Scholar]

68. Корошец П. Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov. Любляна: SAZU; 1979. [Google Scholar]

69. Эйхерт С. Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens: Die materielle Kultur Karantaniens andhand der Grabfunde vom Ende der Spätantike bis ins 11. Jahrhundert. Клагенфурт: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten; 2010. [Google Scholar]

70. Цигленечки С. Археологические исследования заката античности в Словении. В: Братож Р, редактор. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Любляна: Narodni muzej Slovenije; 2000. С. 119.–139. [Google Scholar]

71. Предовник К.К., Набергой Т. Археологические исследования периодов после раннего средневековья в Словении. Археолушки вестни. 2010; 61: 245–294. [Google Scholar]

72. Коси М.

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine?: (Civitas Petouia, Carnium/Creina in other Centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku). Дел 2. Згодовинский часопис. 2010; 64: 8–44. [Google Scholar]

Коси М.

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine?: (Civitas Petouia, Carnium/Creina in other Centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku). Дел 2. Згодовинский часопис. 2010; 64: 8–44. [Google Scholar]

73. Графенауэр Б. Ustoličevanje koroških vojvod в država karantanskih Slovencev. Любляна: SAZU; 1952. [Google Scholar]

74. Графенауэр Б. Згодовина Словенскега народа, И. Звездек: Од населитве до увелявленья франковскега февдальнега реда. Любляна: Državna založba Slovenije; 1978. [Google Scholar]

75. Вильфан С. Zur Struktur der freisingischen Herrschaften südlich der Tauern in Frühmittelalter. В: Hödl G, Grabmayer J, редакторы. Karantanien und der Alpen-Adria-Raum im Frühmittelalter 2 St Veiter Historikergespräche. Вена: Бёлау; 1993. С. 209–222. [Академия Google]

76. Самейт Э.

Zum archäologischen Bild der frühen Slawen в Австрии. Mit Fragen zur ethnischen Bestimmung karolingerzeitlicher Gräberfelder im Ostalpenraum. В: Братож Р, редактор. Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Любляна: Narodni muzej Slovenije; 2000. стр. 507–548. [Google Scholar]

Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethnogenese I. Любляна: Narodni muzej Slovenije; 2000. стр. 507–548. [Google Scholar]

77. Павлович Д. Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja = Начало раннеславянского поселения в районе Прекмурья, Словения. Археоловский вестник. 2017;68:349–386. [Google Scholar]

78. Guštin M, Tifengraber G. Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine na Novi tabli pri Murski Soboti = Formen und Chronologie frühmittelalterlicher Keramik in Nova tabla bei Murska Sobota. В: Густин М, редактор. Згодни словани. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp (Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen). Народный музей Словении; 2002. С. 46–64. [Google Scholar]

79. Новшак М.

Zgodnjesrednjeveške najdbe z najdišča Grofovsko pri Murski Soboti. В: Густин М, редактор. Згодни словани. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp (Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen). Народный музей Словении; 2002. С. 27–32. [Академия Google]

Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen). Народный музей Словении; 2002. С. 27–32. [Академия Google]

80. Керман Б. Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja = Археологическая картина расселения славян в Прекмурье. В: Lux J, Štular B, Zanier K, редакторы. Slovani, naša dediščina = Наше наследие: славяне. Любляна: Завод культурных предприятий Словении; 2018. С. 55–68. [Google Scholar]

81. Sussex R, Cubberley P. The Slavic Languages (Cambridge Language Surveys). Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 2006. [Google Scholar]

82. Соболев А. Н. Вопросы древнейшей истории южнославянских языков и ареальная лингвистика. Южнословенский филолог. 2000; 56: 1035–1050. [Академия Google]

83. Безлай Ф. Положай словенщине в оквиру слованских езиков. В: Фурлан М, редактор. Zbrani jeziskoslovni spisi. Любляна: Založba ZRC; 2003. стр. 268–277. [Google Scholar]

84. Бернштейн С.Б. 1961. Очерк сравнительной грамматики славянских языков, т. 1, с. 1. Москва: Изд-во Академии наук СССР. [Google Scholar]

1, с. 1. Москва: Изд-во Академии наук СССР. [Google Scholar]

85. Штибер З. 1972. О древних словенско-западнославянских связях. В: Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. Москва: Наука. [Академия Google]

86. Леков И. 1958. Значението на грамматическом, словообразующем и лексикальном данни за классификациата на славянските езици от савременно глeдище. В: Славянская филология. IV Международный съезд славистов 2. Москва: Изд-во Академии наук СССР. [Google Scholar]

87. Кушниаревич А., Утевская О., Чухряева М., Агджоян А., Дибирова К., Уктверите И. и др. Генетическое наследие балто-славянского населения: синтез аутосомных, митохондриальных и Y-хромосомных данных. Калафель Ф., редактор. ПЛОС ОДИН. 2015;10: e0135820. doi: 10.1371/journal.pone.01358200135820 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

88. Ваврушка С.

Генетическая история и идентичность: пример Турции. Средневековые миры.

2016;4: 123–161. doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s123 [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s123 [CrossRef] [Google Scholar]

89. Сайкс Б. Семь дочерей Евы и Кровь островов: изучение генетических корней нашей племенной истории. Лондон: Transworld Corgi; 2007. [Google Scholar]

90. Mathieson I, Lazaridis I, Rohland N, Mallick S, Patterson N, Roodenberg SA, et al. Полногеномные закономерности отбора у 230 древних евразийцев. Природа. 2015;528(7583):499–503. дои: 10.1038/nature16152 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. Lazaridis I, Nadel D, Rollefson G, Merrett DC, Rohland N, Mallick S, et al. Геномный взгляд на происхождение земледелия на древнем Ближнем Востоке. Природа. 2016; 536(7617): 419–424. дои: 10.1038/nature19310 [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

92. Lipson M, Cheronet O, Mallick S, Rohland N, Oxenham M, Pietrusewsky M, et al. Древние геномы документируют многочисленные волны миграции в предысторию Юго-Восточной Азии. Наука. 2018;361:92–95. doi: 10. 1126/science.aat3188

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1126/science.aat3188

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93. Гоккумен О., Фрачетти М. Влияние исследований древнего генома на археологию. Ежегодный обзор антропологии. 2020; 49: 277–298. doi: 10.1146/annurev-anthro-010220-074353 [CrossRef] [Google Scholar]

94. Гири П., Вирама К. Картирование движения европейского населения с помощью геномных исследований. Средневековые миры. 2016;4:: 65–78. doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s65 [CrossRef] [Google Scholar]

95. Бразер С., редактор. Новые вопросы вместо старых ответов: археологические ожидания анализа аДНК. Средневековые миры. 2016;4: 22–41. doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s22 [CrossRef] [Google Scholar]

96. O’Sullivan N, Posth C, Coia V, Schuenemann VJ, Price TD, Wahl J, et al. Древний полногеномный анализ позволяет сделать вывод о структуре родства на раннесредневековом алеманнском кладбище. Научные достижения. 2018;4(9): eaao1262. doi: 10.1126/sciadv.aao1262 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Amorim CEG, Vai S, Posth C, Modi A, Koncz I, Hakenbeck S, et al. Понимание социальной организации и миграции варваров VI века с помощью палеогеномики. Связь с природой. 2018;9. дои: 10.1038/s41467-018-06024-4

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Amorim CEG, Vai S, Posth C, Modi A, Koncz I, Hakenbeck S, et al. Понимание социальной организации и миграции варваров VI века с помощью палеогеномики. Связь с природой. 2018;9. дои: 10.1038/s41467-018-06024-4

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

98. Pohl W. Введение редактора: Генетический вызов средневековой истории и археологии. P Средневековые миры. 2016;4: 2–4. doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s2 [CrossRef] [Google Scholar]

99. Самида С., Фойхтер Дж. Почему археологи, историки и генетики должны работать вместе и как. Средневековые миры. 2016;4: 5–21. doi: 10.1553/medievalworlds_no4_2016s5 [CrossRef] [Google Scholar]

100. Кушниаревич А., Кассиан А. Генетика и славянские языки. В: Гринберг М.Л. (редактор) Энциклопедия славянских языков и лингвистики в Интернете. doi: 10.1163/2F2589-6229_eslo_com_032367 [CrossRef] [Google Scholar]

101. Малярчук Б.А., Деренко М.В. Разнообразие и структура митохондриальных генофондов славян в этногенетическом аспекте.