Восстание декабристов кратко: ход, причины, итоги

Сочинения > Сочинение на тему > Восстание декабристов кратко: ход, причины, итоги

Мар 7, 2018 | 6 комментариев

Историю страны знает каждый, ведь с ней мы знакомимся в школе, а дальше кому это интересно, может всегда углубится в события и заняться самостоятельным изучением исторических событий прошлых лет. В данный момент в школе мы остановились на рассмотрении восстания декабристов, где предстоит нам описать причины, ход и итоги восстания декабристов кратко, дабы понять историческое значение данного события.

Восстание декабристов кратко, самое главное

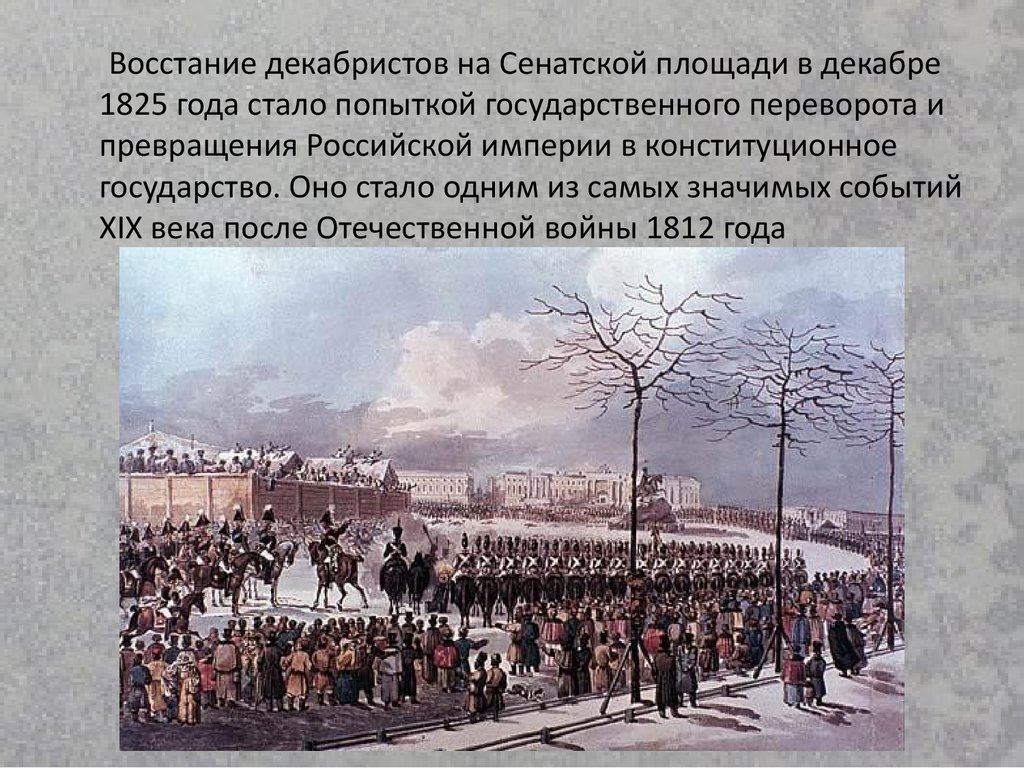

Если говорить кратко о восстании декабристов, то произошло оно в декабре, отсюда и его название. Переворот случился в 1825 году.

Причины восстания декабристов

Какие же были причины восстания передовой молодежи? Толчком к восстанию, что произошло 14 декабря кратко послужили либеральные взгляды людей, что противились установленным порядкам и существующей политике царя. В то время как в Европе уже давно не было крепостничества, в России продолжали угнетать людей, нарушались права и свободы. Молодежь захотела перемен и стала организовывать кружки. Во время сборов яростно обсуждалась политика царя и положение дел в стране.

В то время как в Европе уже давно не было крепостничества, в России продолжали угнетать людей, нарушались права и свободы. Молодежь захотела перемен и стала организовывать кружки. Во время сборов яростно обсуждалась политика царя и положение дел в стране.

Ход восстания декабристов

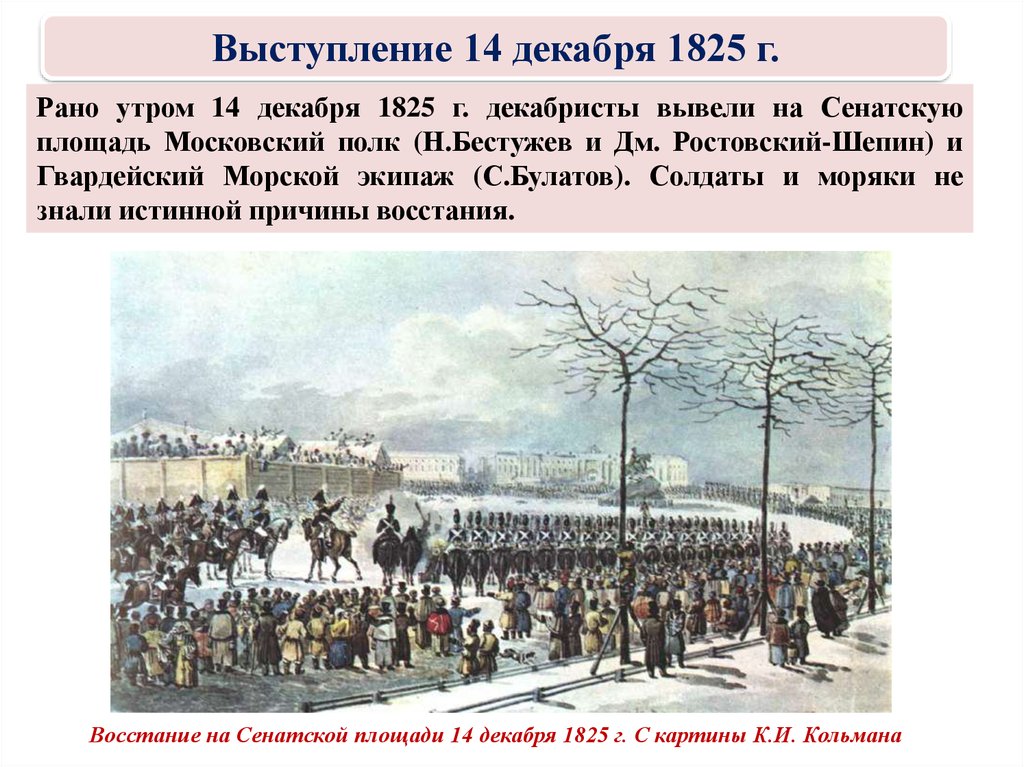

В ходе рассуждений и обсуждений было принято решение восстать против узурпаторской власти, поменять правительство, и избавиться от монарха. А тут еще и Александр Первый умирает, Николай же еще не приступил к обязанностям, возлагаемой на царственную особу. Такой нестабильной ситуацией и воспользовались декабристы, которые запланировали не допустить присяги войск и Сената царю, назначенную на 14 декабря.

Декабристы выступили против правительства, выдвигая свои требования, которые заключались в отмене крепостничества. Декабристы требовали предоставить всему народу права и свободы. Однако восстание потерпело крах.

Итоги и значение восстания

На Сенатской площади собралось много народа, люди были настроены агрессивно, вот только руководители восстания не смогли все правильно организовать, не нашли они и общий язык между собой. Уже в начале восстания пришлось менять лидера, где вместо Трубецкого становится во главе мероприятия князь Оболенский. Самого же царя предупредили о восстании, поэтому присягу он принял рано утром и стал готовиться к отпору и подавлению восставших. Собрав армию численностью в двенадцать тысяч, царь дает приказ к атаке. Численность царской армии имела перевес, к тому же она была хорошо вооружена, поэтому подавить восстание было не трудно. Да и не на руку сыграло декабристам плохая их подготовка, не знание тонкостей организации подобных мероприятий.

Уже в начале восстания пришлось менять лидера, где вместо Трубецкого становится во главе мероприятия князь Оболенский. Самого же царя предупредили о восстании, поэтому присягу он принял рано утром и стал готовиться к отпору и подавлению восставших. Собрав армию численностью в двенадцать тысяч, царь дает приказ к атаке. Численность царской армии имела перевес, к тому же она была хорошо вооружена, поэтому подавить восстание было не трудно. Да и не на руку сыграло декабристам плохая их подготовка, не знание тонкостей организации подобных мероприятий.

Как итог, восстание подавили, при этом много человек погибло, среди погибших на площади были и женщины, и дети. Многих декабристов поймали и осудили. Часть из них повесили, остальных отправили в ссылку.

Если говорить о значении восстания, то, несмотря на фиаско, оно сыграло большую роль для будущего революционного движения в России. Восставшие против власти, хотя и потерпели неудачу, однако сумели посеять в умах многих людей революционные идеи. Они дали толчок к дальнейшей борьбе. Движение декабристов вдохновило многих деятелей, в том числе и писателей, которые стали в своих работах продвигать революционные идеи. И пусть не сразу, пусть спустя десятилетия, но крепостничество отменили, а значит, жертвы были не напрасными.

Они дали толчок к дальнейшей борьбе. Движение декабристов вдохновило многих деятелей, в том числе и писателей, которые стали в своих работах продвигать революционные идеи. И пусть не сразу, пусть спустя десятилетия, но крепостничество отменили, а значит, жертвы были не напрасными.

Забытые жертвы. Сколько человек погибло во время восстания декабристов? | ОБЩЕСТВО

26 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов. Мы помним, что по его итогам пятеро организаторов и участников восстания были повешены, многие сосланы в Сибирь, а на Сенатской площади, при попытке уговорить восставших разойтись, был застрелен генерал Милорадович.

Однако на самом деле жертв восстания было гораздо больше. Сколько их было и почему они забыты, — разбирались spb.aif.ru

Причины восстания

После войны 1812 года многие солдаты и офицеры вернулись с фронта с новыми идеями, касающимися изменения общества в Российской империи. К этим идеям относилась отмена крепостного права, которую связывали с необходимостью конституционных ограничений монархии. Были и радикальные идеи о том, что надо уничтожить всю царскую семью.

Сначала в 1816 году был создан «Союз спасения», ставший основной для появившегося в 1818 году «Союза благоденствия». Идеи были утопические: некоторые из будущих декабристов полагали, что достаточно будет поговорить с Александром I, чтобы убедить его вернуться к мысли об отмене крепостного права и проведении масштабных реформ в стране. Однако план не был реализован, а Павел Пестель (один из будущих руководителей восстания) заявил о том, что без массового выступления с целью захвата власти «Союз благоденствия» не добьётся никаких успехов.

Были и радикальные идеи о том, что надо уничтожить всю царскую семью.

Сначала в 1816 году был создан «Союз спасения», ставший основной для появившегося в 1818 году «Союза благоденствия». Идеи были утопические: некоторые из будущих декабристов полагали, что достаточно будет поговорить с Александром I, чтобы убедить его вернуться к мысли об отмене крепостного права и проведении масштабных реформ в стране. Однако план не был реализован, а Павел Пестель (один из будущих руководителей восстания) заявил о том, что без массового выступления с целью захвата власти «Союз благоденствия» не добьётся никаких успехов.

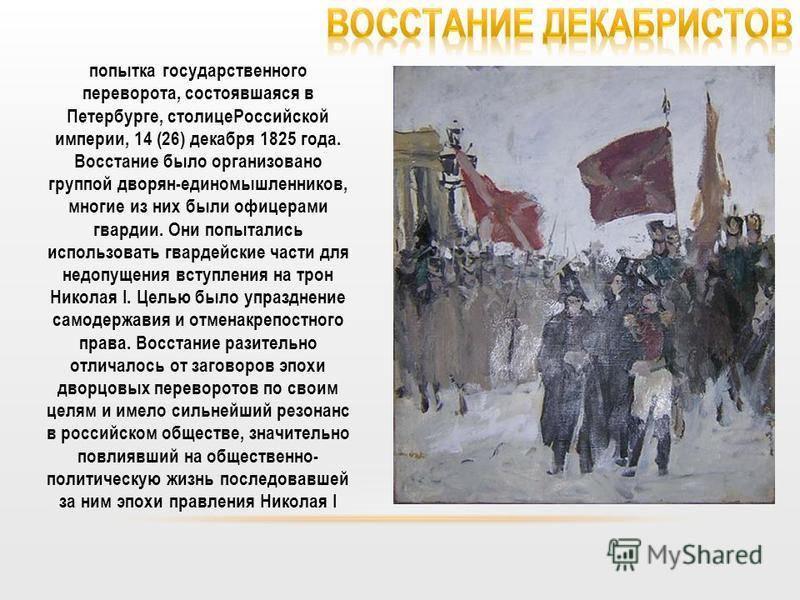

Изначально восстание планировалось совершить летом 1826 года. Внезапная смерть Александра I и дальнейший период междуцарствия Константина и Николая и подтолкнул заговорщиков к решению выступить 26 декабря 1825 года. План восставших — воспользоваться неразберихой, захватить власть в Санкт-Петербурге и вынудить Николая I принять условия революционеров по дальнейшему развитию империи.

Провал декабристов

Другое дело, что даже эти условия декабристы так и не сумели полностью сформулировать. Одной из причин провала историки называют как раз отсутствие чётких представлений и о механизме, и о целях вооруженного выступления. К примеру, Александр Якубович — один из претендующих на руководство восстанием — называл всё, что будет после восстания, «дурачеством», то есть совершенно не задумывался о перспективах развития общества, ради которых всё восстание и затевалось.

«Союз спасения» — скрытая угроза. Революция могла состояться в 1817 году Подробнее Сам по себе план по «захвату Петербурга» был реалистичен — сказывалось, что у многих участников было боевое прошлое. В нём участвовало три отряда: первый, под командованием Александра Якубовича, должен был взять Зимний дворец, отрезав Николая I от верных войск, второй, под руководством Александра Булатова, должен был занять Петропавловскую крепость, чтобы лишить государственную армию боеприпасов, третий же, под руководством Сергея Трубецкого, должен был выставить ультиматум Сенату и заставить утвердить манифест революционеров.

Тем не менее, всё начало разваливаться ещё накануне восстания. 25-го декабря от участия в восстании отказались Якубович и Булатов, утром же 26-го декабря к ним присоединился и Трубецкой. Благодаря шпионажу и доносам, уже 25-го начались первые аресты заговорщиков — так под стражей оказались

Расправа над восставшими

Это всё привело к тому, что в день восстания на Сенатской площади оставшиеся заговорщики растерялись — они не могли на протяжении нескольких часов решить, кто же будет их «диктатором» манифеста. За это время правительственная армия сумела окружить восставших. В бунтовавших полках было около 3 тысяч человек, а на защиту Николая прибыло более 12 тыс. солдат.

Казалось бы, при таком численном перевесе сопротивляться глупо. Это и попытался объяснить генерал-губернатор Петербурга и герой войны 1812 года Михаил Милорадович, выехавший к заговорщикам. Однако Каховский просто выстрелил в офицера, отчего тот скончался через несколько часов.

Друг и жертва декабристов. 10 фактов из жизни Михаила Милорадовича Подробнее

Тогда было решено давить восстание силой — прибывшая на защиту престола артиллерия дала залп над головами восставших. Стреляли холостыми, чтобы просто припугнуть и дать возможность уйти. Однако возникла паника: часть солдат начала стрелять в ответ, часть попыталась сбежать, спускаясь на лёд, чтобы быстрее добраться до стрелки Васильевского острова. Но со стороны правительственных войск последовали удары ядрами по льду и многие просто утонули.

Начавшаяся перестрелка зацепила не только военных — появились жертвы и среди обычных зевак, сбежавшихся со всего города посмотреть на происходящее. Конечный результат этих боевых действий в центре столицы установить сложно, ведь когда все закончилось, и оставшиеся в живых сложили оружие, то Николай I отдал приказ об «очистке» площади от бездыханных тел. Бригада, которой это поручили, решила не искать сложных путей, а просто сделала проруби от Исаакиевского моста до Академии Художеств и далее к стороне от Васильевского острова, и начала спихивать туда все тела.

«Те же из раненых, которые успели убежать, скрывали свои увечья, боясь открыться докторам, и умирали без медицинской помощи», — свидетельствует Н. К. Шильдер,

на основании бумаг чиновника III Отделения М. М. Попова.

Всего же, согласно справке, подготовленной департаментом полиции, «при возмущении 14 декабря (по старому стилю) 1825 года» было убито почти 1300 человек — из них 282 солдата, 18 офицеров, а также 79 женщин и множество простого люда, случайно оказавшегося под пулями и ядрами.

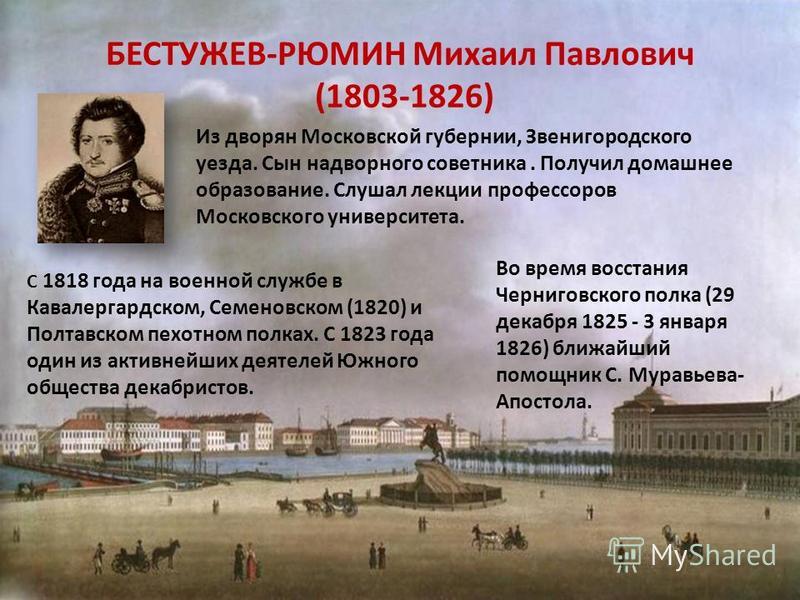

К расследованию восстания и выявлению всех причастных отнеслись с пристрастием, в вынесении приговоров участвовал лично Николай I. Чтобы найти, арестовать и судить всех заговорщиков, ушло полгода. Самые известные жертвы восстания — это 5 повешенных декабристов: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Пётр Каховский.

Однако с простыми солдатами поступили более сурово, чем с именитыми организаторами — 2 тыс солдат, участвовавших в восстании, «провели сквозь строй» (сколько из них было забито шпицрутенами насмерть, сведений не сохранилось), кого-то сослали в Сибирь.

Таким образом, главными и практически забытыми жертвами восстания декабристов стали простые горожане и «нижние чины» императорской армии, выведенные своими офицерами на Сенатскую площадь и головами заплатившие за непродуманность этой авантюры.

Почему забыли про жертвы?

Про эти жертвы декабрьского восстания почти никогда нигде не упоминается.

Причина проста: при царской России на таком количестве погибших старались не акцентировать внимание. После революции победившие большевики возвеличили декабристов, как своих предтеч, но на фоне множества жертв Гражданской войны человеческие потери, понесенные при восстании на Сенатской площади, действительно поблекли.

Хотя именно тогда у России был шанс получить свою прививку от революций и выработать иммунитет как к тиранической форме правления, так и к безрассудному желанию во что бы то ни стало свергнуть режим.

Увы, но ни власть, ни оппозиция не обратили внимания на то, какого количества жертв стоило восстание тому самому народу, выразителям надежд и желаний которого они себя провозглашали. Через 100 лет это вылилось в Октябрьскую революцию, которая уничтожила империю и унесла миллионы жизней.

Что произошло во время восстания декабристов?

Либеральные военные чиновники, выступавшие против консервативных идей и взглядов царя Николая I, организовали восстание, которое, как они думали, проложит им путь к созданию страны, не управляемой царями, но имеющей собственное федеральное правительство и конституцию.

Это было восстание декабристов. Итак, что же произошло во время восстания декабристов? Давайте узнаем все об этом.

Причины восстания

Эти либеральные офицеры считали, что царь Николай I недостоин престола; они также не любили его и были уверены, что Николай I каким-то образом обманул Константина, своего старшего брата, от получения короны. Однако говорят, что Константин, решив жениться на простой польке, отказался от своих претензий на русский престол в пользу женитьбы. Константин подписал отречение от престола в 1823 году тайно, чтобы не создавать волнений и напряженности в монархии. Однако Николай не знал об этом факте.

Однако говорят, что Константин, решив жениться на простой польке, отказался от своих претензий на русский престол в пользу женитьбы. Константин подписал отречение от престола в 1823 году тайно, чтобы не создавать волнений и напряженности в монархии. Однако Николай не знал об этом факте.

Восстание декабристов

Летом 1826 года декабристы уже планировали совершить переворот. Они должны были арестовать Александра, Николая и Константина и организовать военное восстание. Но внезапная смерть Александра 19 ноября 1925 года заставила изменить свои планы.

Это было 14 декабря 1825 года, когда военные присягали на верность Николаю I. Программа проходила в Сенатском зале у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, когда многие военные повстанцы подняли восстание в своих частях и около 3000 человек открыто восстали против царя.

Царь Николай I не хотел начинать свое правление с кровопролития. Итак, он вместе со своими советниками пытался вести мирные переговоры с повстанцами, но ничего не вышло. Это не оставило царю иного выбора, кроме как отдать приказ открыть огонь по мятежникам. Повстанцы не могли устоять против сильной военной силы царя и были вынуждены сдаться. Сообщалось, что число погибших повстанцев составило почти 70 человек. Захваченные повстанцы были либо повешены, либо некоторые из них были сосланы в Сибирь. Это происшествие вошло в историю как восстание декабристов.

Это не оставило царю иного выбора, кроме как отдать приказ открыть огонь по мятежникам. Повстанцы не могли устоять против сильной военной силы царя и были вынуждены сдаться. Сообщалось, что число погибших повстанцев составило почти 70 человек. Захваченные повстанцы были либо повешены, либо некоторые из них были сосланы в Сибирь. Это происшествие вошло в историю как восстание декабристов.

Кем были декабристы?

Декабристы — группа русских дворян, в которую входили представители высших аристократических фамилий и офицеры. Они хотели страну, свободную от царей. Они больше не хотели сохранения монархии. Они хотели, чтобы Россия стала республикой с правительством, состоящим из уважаемых и избранных людей. Они стремились осуществить в России либеральную политическую программу, а для них царь Николай I был слишком консервативен и не допускал таких законов.

Последствия восстания декабристов

Российское самодержавие продолжало править почти столетие после провала восстания декабристов.

В этой статье:Восстание декабристов, Избранное, Россия, Цари России, всемирная история

Анна получила степень магистра журналистики в Мэрилендском университете. Ее сочинения посвящены истории и общим образам жизни. Анна публиковалась в различных журналах о стиле жизни. В свободное время она читает и углубляет свои знания об истории.

Пушкин и восстание декабристов

06.01.2023

Знакомство с будущими декабристами. Политические стихи и возмущение (1817-1820).

После окончания лицея в 1817 году Пушкин поселился в Петербурге. Его сразу же приняли в литературное общество «Арзамас», где в это время члены Союза благоденствия стали выдвигать идеи об общественно-политическом содержании литературы.

(многие участники которого примут участие в восстании 1825 года) — Михаил Орлов, Никита Муравьев и Николай Тургенев. Сблизившись с последними, Пушкин попал в круг молодых «либералистов», под влиянием которых, видимо, и возникли его политические стихи тех лет — «Вольность», «Деревня», эпиграммы на Стурдзу («Слуга венценосный воин…») и Александра I («Ура! скачет в Россию…»). Однако, несмотря на остроту и злободневность этих текстов, они оставались вполне традиционными для гражданской поэзии XVIII — начала XIX века: в них использовались образы и сюжеты, давно известные и привычные современникам.

Сила гнева Александра I, обвинившего Пушкина в «наводнении России возмутительными стихами», а также стремительная слава неподцензурных стихов Пушкина объяснялись не только качествами самих текстов, но и вызывающими действиями Пушкина известны в обществе.

«Пушкин, сидя в кресле в театре, показал народу рядом с собой портрет убийцы герцога Берри-Лувеля с надписью: «Урок царям».

Отъезд в Петербург накануне 14 декабря 1825 года

Рассказ о несостоявшейся поездке Пушкина в Петербург накануне 14 декабря неоднократно записывался современниками со слов поэта:

«Вот еще один рассказ… моего незабвенного друга, который я слышал больше не раз перед незнакомцами.

Известие о смерти императора Александра I и вызванных ею колебаниях в вопросе о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Надеясь, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его неповиновение, он решил отправиться туда. Итак, Пушкин приказывает приготовить телегу, а слуге собираться с ним в Петербург; сам едет прощаться с тригорскими соседями. Но по дороге в Тригорское дорогу перебегает заяц; на обратном пути из Тригорского в Михайловское еще один заяц! Пушкин приходит домой расстроенный; ему сообщают, что назначенный сопровождать его слуга внезапно заболел белой лихорадкой. Глядь — у ворот встречает священник, который собирался проститься с отъезжающим господином. Все эти встречи не под силу суеверному Пушкину; он возвращается домой от ворот и остается в своей деревне».

Все эти встречи не под силу суеверному Пушкину; он возвращается домой от ворот и остается в своей деревне».

явно мифологизирован, эта история дополняется тем, что Пушкин, сделав себе фальшивый «билет», выехал из Михайловского под именем крепостного Алексея Хохлова.

Более убедительной кажется интерпретация пушкинской «Тригорской соседки» Марии Осиповой. По ее воспоминаниям, Пушкин решил срочно вернуться в Петербург не раньше, а после того, как узнал о начале восстания:

«Арсений сказал мне, что в Петербурге бунт, везде патрули и караулы …Пушкин, услышав рассказ Арсения, ужасно побледнел. На следующий день. Пушкин быстро собрался в дорогу и пошел; но, дойдя до кладбища Вревы, вернулся обратно».

Логика этого предположения, однако, не объясняет, действительно ли Пушкин считал перебежавшего дорогу зайца дурным предзнаменованием или остался в Михайловском по какой-то другой причине – проблема во многом заключается в том, что Осиповой в 1825 году было 5 лет

Пушкин не отрекся от дружбы с декабристами, однако своего согласия (или несогласия) с их программой не выразил. Неоднозначное отношение Пушкина к декабристам видно и в остальных его высказываниях:

Неоднозначное отношение Пушкина к декабристам видно и в остальных его высказываниях:

«Я никогда не любил бунт и революцию, это правда; но я был в сношениях почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками».

В ходе следствия по делу декабристов не было прямых доказательств участия Пушкина в каком-либо из тайных обществ, однако часто упоминались «свободолюбивые стихи» — «Вольности», «Кинжал» и «14 декабря» (отрывок из «Андрей Шенье»). Современники также сохранили историю бесцензурной версии поэмы «Пророк».

Приехав в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердое намерение, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, на прощание вручить это стихотворение Николаю Павловичу».

Колебания в отношении Пушкина к восстанию 14 декабря продолжались и после завершения дела декабристов. Таким образом, противоречие между свободолюбивой лирикой и промонархическими стихами, написанными после аудиенции у Николая I, создало миф о «Пушкине — друге монархии», по выражению Александра Блока.