Университет в Петербурге — Кирилл и Мефодий — Университет Профсоюзов — Петербург

- Главная /

- Университетская жизнь /

- Университетский храм /

- Кирилл и Мефодий /

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит».

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело — просвещение славянских народов светом истинной веры.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. В последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников — Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках — славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.

Источник: http://days.pravoslavie.ru/Life/life1038.htm

Святые Кирилл и Мефодий — биография и житие создателей славянской азбуки

Фото Все

Кирилл и Мефодий — биография

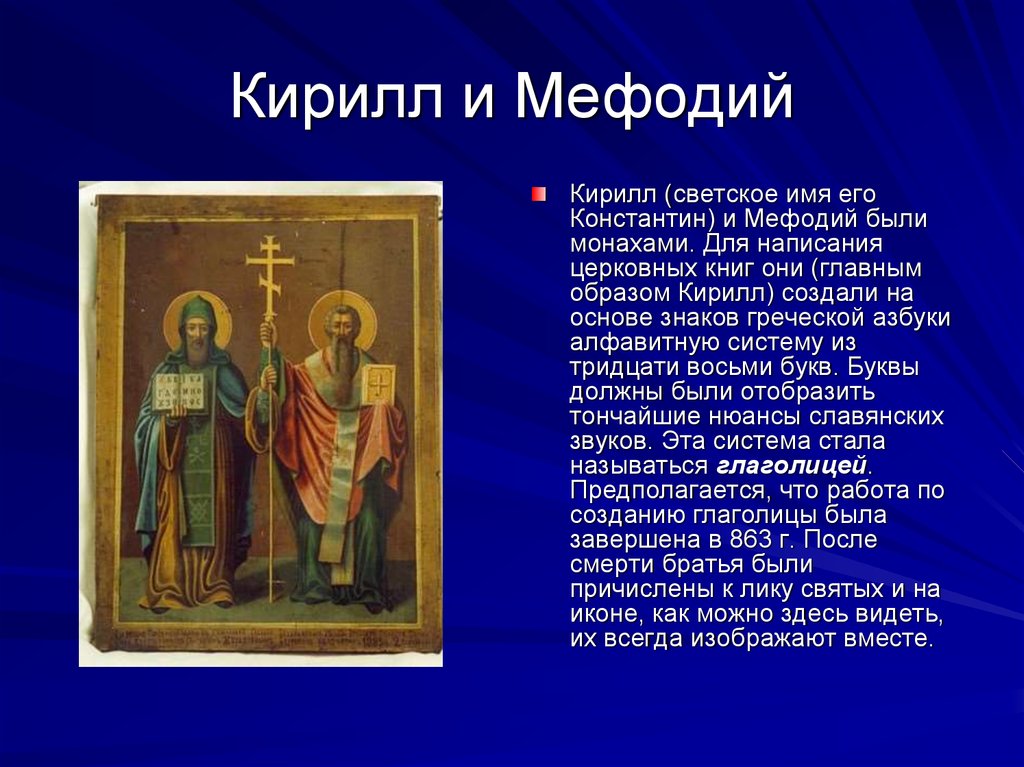

Кирилл и Мефодий – христианские миссионеры, проповедники, братья. Канонизированы в лике равноапостольных святых Восточными и Западными церквями. Наиболее известны как создатели церковнославянской письменности.

Канонизированы в лике равноапостольных святых Восточными и Западными церквями. Наиболее известны как создатели церковнославянской письменности.

Ранние годы

Родом братья, известные как Кирилл (Константин) и Мефодий были из Византии, из города Фессалоники. Они происходили из семьи местного военного, офицера, занимавшего пост друнгария при губернаторе города. Дед братьев был сослан в Фессалоники из Константинополя, впав в немилость. Но семья оставалась зажиточной, и достаточно уважаемой.

Известно, что Мефодий был первым из 7 братьев. Он родился в 815 году. А Константин, в схиме получивший имя Кирилл, младшим из них, рожденным в 827 г. О судьбе остальных членов семьи известно немного. Отец носил имя Лев, мать – Мария.

Кирилл и Мефодий Происхождение будущих святых тоже вызывает серьезные споры. Биография или житие Кирилла указывает на то, что он был болгарином из Фессалоников. Более ранние источники упоминают о греческих или славянских корнях семьи. Это отчасти обосновано тем, что Фессалоники всегда были билингвальным городом со смешанным населением, состоящим из носителей греческого и солунского диалекта.

Очевидно, что Кирилл и Мефодий владели обоими языками. В том числе наречиями смолян, садугатов, драговитов, относящихся именно к славянским народам.

Молодые годы Мефодия

Как старший сын в зажиточной семье, Мефодий получил хорошее образование. Известно, что ему покровительствовал евнух Феоктист, занимавший при дворе императора пост великого логофета. После обучения Мефодий начал продвижение по линии военно-административного ведомства. Известно, что он дослужился до должности стратига в одной из провинций Византии. Но затем отказался от мирского, приняв монашеский постриг.

Мефодий довольно быстро завоевал авторитет среди братии. И к 1956 году занял пост настоятеля обители Малый Олимп, где принял постриг. Здесь действовал довольно строгий устав. Основным послушанием братии было постничество.

Юность Кирилла (Константина)

Константин, позже принявший имя Кирилл же с самого детства тяготел к духовному образованию. Он обладал хорошей памятью, склонностью к гуманитарным наукам, поэтому легко изучал языки, бегло читал. Как и другие юноши того времени, увлекался охотой. Но однажды отринул мирские заботы, и погрузился в изучение религиозных трактатов. Особое влияние на формирование его духовности оказали труды одного из Отцов Церкви, Григория Богослова.

Как и другие юноши того времени, увлекался охотой. Но однажды отринул мирские заботы, и погрузился в изучение религиозных трактатов. Особое влияние на формирование его духовности оказали труды одного из Отцов Церкви, Григория Богослова.

По протекции евнуха Феоктиста, Кирилл был призван к императорскому двору для участия в обучении юного императора Михаила III. Одновременно он и сам получал образование, имея доступ к лучшим философским и научным трудам того времени. Среди учителей Константина был будущий патриарх Фотий и Лев Математик, знаменитый ученый, инженер и механик.

Во время обучения молодой человек освоил не только риторику и диалектику. Он изучал астрономию и арифметику, освоил иврит и арамейский язык. Юноше пророчили карьерные высоты при дворе. Ему даже подобрали невесту знатного происхождения. Но Константин избрал путь духовного служения, отказавшись от личной жизни и брака.

Первым его назначением стала служба чтецом и библиотекарем при патриархе Фотии, в соборе Святой Софии. Но на этой должности юноша пробыл недолго. В один из дней он внезапно скрылся в монастыре, не предупредив своего наставника. Там Константина отыскали спустя 6 месяцев, уговорив вернуться к служению. Он занял должность преподавателя в Мангаврском университете, который окончил сам. Принял священнический сан. Здесь молодой человек получил прозвище Константин Философ, за любовь к религиозным диспутам и чтению.

Но на этой должности юноша пробыл недолго. В один из дней он внезапно скрылся в монастыре, не предупредив своего наставника. Там Константина отыскали спустя 6 месяцев, уговорив вернуться к служению. Он занял должность преподавателя в Мангаврском университете, который окончил сам. Принял священнический сан. Здесь молодой человек получил прозвище Константин Философ, за любовь к религиозным диспутам и чтению.

Первая миссия

С первой своей миссией Константин отправился в возрасте 24 лет, в 851 году. Он стал посланником императора при дворе сарацинского халифа, где поразил местных богословов знанием Корана.

По возвращению, Константин начал лелеять мечту о переводе богословских трактатов с греческого на славянское наречие. В то время это еще не было сделано. И отсутствие единой письменности у славян создавало большие сложности. Они слушали проповеди на латыни и греческом, но не понимали, о чем в них идет речь. Впрочем, спокойные годы для молодого философа закончили довольно скоро. Был убит покровитель Константина, логофет Феоктист. При дворе начались гонения.

Был убит покровитель Константина, логофет Феоктист. При дворе начались гонения.

Спасаясь от них, в 856 году Константин пришел в обитель к Мефодию в сопровождении группы учеников. Здесь они и остались.

Миссия к хазарам

Несмотря на ведение монашеской жизни, Константин не оставлял и миссионерскую деятельность. В 860 году его, вместе со старшим братом, направили в хазарский каганат с целью проповедования христианства. Готовясь к этой задаче, он отправился в Корсунь. Здесь Константин изучил самаритянское письмо, а также арамейский язык.

На пути в хазарский каганат по велению Папы Римского, братья в 861 году чудесным образом обрели мощи священномученика Климента в Херсонесе. По некоторым преданиям, он был сослан сюда, и погиб в воде от утопления. Погребение на небольшом островке они обнаружили случайно. И решили взять нетленные останки с собой. Позднее Константин сам описал это событие в специальном труде на обретение мощей Папы Климента.

Процесс обретения святых мощей потребовал времени. Для этого епископ Херсонеса отправился в Константинополь за дозволением патриарха. По его возвращению с клиром Святой Софии, был организован крестный ход к месту погребения священномученика. Обретенные останки со всеми почестями перенесли в Херсонес, в храм Святых Апостолов. Часть мощей была взята Константином с собой, для последующей передачи в Рим.

Для этого епископ Херсонеса отправился в Константинополь за дозволением патриарха. По его возвращению с клиром Святой Софии, был организован крестный ход к месту погребения священномученика. Обретенные останки со всеми почестями перенесли в Херсонес, в храм Святых Апостолов. Часть мощей была взята Константином с собой, для последующей передачи в Рим.

После этого браться продолжили свою миссию, дойдя до хазарского кагана. Прием при дворе им был оказан радушный. Но дальше дело пошло не так хорошо.

Продолжительный диспут с исламскими имамами и раввинами, исповедовавшими иудаизм, принес результаты. Но окончательно убедить кагана принять христианство не удалось. В дискуссии победил раввин. А Константин, по некоторым версиям, вместе с Мефодием, вернулся в 862 году в Константинополь, приведя с собой около 200 плененных ранее хазарами греков.

Миссия в Моравию

Распространение христианской веры по территориям соседних государств привело к притоку в Константинополь новых послов. На этот раз о проповедовании просили представители великоморавского князя, недовольные давлением немецкого епископата.

На этот раз о проповедовании просили представители великоморавского князя, недовольные давлением немецкого епископата.

В ответ на их обращение, император отправил Константина и Мефодия с новой миссией. Такой выбор проповедников был обусловлен тем, что братья знали солунский язык, общепринятое наречие Великой Моравии.

Патриарх Фотий, благословляя Константина на этот апостольский подвиг, рукоположил его в сан Епископа.

Кирилл и Мефодий в МоравииМиссионерская деятельность на этот раз продлилась более 3 лет. За это время было сделано многое для адаптации богослужебного языка к славянской письменности, существовавшей на то время. Исследователи считают, что именно Константин и Мефодий способствовали крещению Болгарии по канонам Восточной Церкви в 864 году.

Во время своей миссии в Моравии, Константин (Кирилл) и Мефодий сумели организовать обучение детей на церковнославянском языке. Заложили основу его распространения на этих землях.

Создание церковнославянской письменности

Свою работу над созданием первой славянской азбуки – глаголицы, Константин Философ продолжил в обители брата, по возвращению из моравской миссии. До него таки попытки уже были, но возникали сложности с переводом некоторых букв и целых слов, не имевших аналогов в греческом и латыни.

До него таки попытки уже были, но возникали сложности с переводом некоторых букв и целых слов, не имевших аналогов в греческом и латыни.

Константин решил эту проблему. Вместе с Мефодием они адаптировали перевод, сохраняя греческие слова и термины там, где от них нельзя было отказаться. В 866 году работа стала более системной, получив одобрение самого Папы Римского. К ней были привлечены и другие члены братии монастыря: Климент, Наум, Савва, Горазд, Ангеляр.

Результатом многолетних трудов стало появление старославянского языка. На него в обители на Малом Олимпе перевели все имевшиеся на тот момент богослужебные книги: Октоих, Апостол, Псалтырь и Евангелие. Так появился церковнославянский язык, и сегодня используемый Восточными Церквями, исповедующими православие.

Составленный Константином и Мефодием алфавит из 38 символов еще иногда именуют круглой глаголицей. Он имеет отличия от написания букв, принятого сейчас. Позднее на его основе была разработана кириллица, включавшая 46 букв. Как и глаголица, она имеет в своей основе греческое уставное письмо, но с добавлением букв, необходимых для более полной и точной передачи звуков.

Как и глаголица, она имеет в своей основе греческое уставное письмо, но с добавлением букв, необходимых для более полной и точной передачи звуков.

Ученики братьев

Мефодий, как настоятель монастыря, и Константин Философ (в схиме Кирилл), имели множество учеников, 5 из которых почитаются в балканских странах особо, как святые седьмочисленники, наравне с братьями Солунскими. Многие из них вошли в историю как просветители, проповедники и продолжатели апостольской традиции.

Кирилл и Мефодий с ученикамиВот имена самых известных учеников Кирилла и Мефодия:

- Горазд Охридский. Ученик и преемник Мефодия, первый в истории архиепископ Великой Моравии словацкого происхождения.

- Константин Преславский. Епископ болгарской Церкви, духовный писатель, ученик Мефодия.

- Климент Охридский. Ученик обоих братьев, просветитель, прославлен в лике святых. Основатель Пантелеимонова монастыря в Болгарии.

- Ангеларий Охридский.

Ученик обоих братьев. Бежал в Болгарию от преследований после смерти Мефодия.

Ученик обоих братьев. Бежал в Болгарию от преследований после смерти Мефодия. - Савва Охридский. Православный пресвитер, один из приближенных учеников Кирилла и Мефодия.

- Наум Охридский или Преславский. Болгарский святой, подвижник, ученик Кирилла и Мефодия. Основоположник религиозной литературной традиции в этой стране.

Также иногда в числе учеников святых упоминают Лаврентия. Но данные о нем не сохранились.

Римский период

Активная деятельность братьев на фоне длительного конфликта Константинополя с Римской католической церковью привела к недовольству понтифика Николая I. Он вызвал к себе Константина и Мефодия в 867 году, чтобы унять многочисленные разговоры об их еретичестве. Дело в том, что ортодоксально настроенная часть богословов и священников продолжала отстаивать идеи проповедования и служения на 3 языках: греческом, латыни и еврейском.

По пути в Рим братья продолжали миссионерскую деятельность. В частности, успели ознакомить с традициями церковнославянской письменности жителей Паннонии, по просьбе ее правителя князя Коцела.

В частности, успели ознакомить с традициями церковнославянской письменности жителей Паннонии, по просьбе ее правителя князя Коцела.

До Рима братья добрались только в 868 году, когда к власти здесь пришел Папа Адриан II. С собой Константин и Мефодий привезли обретенные ранее в Херсонесе мощи святого Климента. После этого Папа Римский утвердил глаголическую обрядовую традицию наравне с греческой, еврейской и латинской, и лично провел литургию над новым переводом писания. Также он повелел переписать переведенные братьями книги, и распространить их во всех церквях Святого Города. Мефодию был пожалован сан епископа.

Смерть Кирилла

По прибытию в Рим в конце 868 года Константин тяжело заболел. Его состояние быстро привело к истощению. Миссионер слег, но успел принять схиму с новым именем – Кирилл, под которым и вошел в историю. Ушел из жизни младший из солунских братьев 14 февраля 869 года, в возрасте 42 лет.

Несмотря на все просьбы Мефодия отдать ему тело брата для перевозки на родину, разрешение на это так и не было дано. Похороны миссионера состоялись в Риме. Его тело покоится в церкви Святого Климента. Хотя первоначально Папа Адриан II предлагал похоронить проповедника в приготовленной для себя могиле. От такой почести Мефодий отказался.

Похороны миссионера состоялись в Риме. Его тело покоится в церкви Святого Климента. Хотя первоначально Папа Адриан II предлагал похоронить проповедника в приготовленной для себя могиле. От такой почести Мефодий отказался.

Останки Кирилла в базилике св. Климента хранились примерно до 1430 года, после чего были перенесены на новое место. Раскопки в конце XIX века позволили обнаружить первоначальную гробницу святого. Но мраморного реликвария с мощами внутри не обнаружили. Следы его были утрачены безвозвратно.

Сохранившаяся их частица хранится в Фессалониках, в храме Кирилла и Мефодия. Ранее реликвию оберегал константинопольский патриарх Димитрий I. Также мощи святого Кирилла есть в словацкой Нитре, в соборе св. Эммерама, в Риме, в капелле Папской словацкой коллегии, и в чешском Велеграде.

Миссионерство Мефодия

После смерти младшего брата, Папа Адриан II совершил рукоположение Мефодия в сан архиепископа Моравского и Паннонского. Новоиспеченный иерарх отправился в Моравию, а затем в Паннонию. Здесь он оставался около 3 лет, ведя просветительскую деятельность, занимаясь переводами.

Здесь он оставался около 3 лет, ведя просветительскую деятельность, занимаясь переводами.

Но активное насаждение новых порядков не нравилось немецким епископам, ранее изгнавшим Мефодия из Моравии. Они писали бесконечные жалобы на иерарха. И добились того, что Мефодий был обвинен в вероотступничестве. Его сослали в монастырь в Швабии, лишив прежних почестей.

Заточение закончилось по воле Папы Иоанна VIII, вызвавшего проповедника в Рим своим особым посланием. Прибыв на собор епископов, Мефодий избавляется от всех подозрений. Сам Папа Римский признает его невиновным в приписанных злодеяниях, возвращает архиепископский сан и кафедру в Паннонии. В места служения Мефодий ехал с особым письмом от понтифика, где говорилось о необходимости полного подчинения его воле. Но и здесь враги успели совершить подлог, предъявив поддельное папское послание. И лишь повторное обращение к нему Мефодия возымело действие. Продолжавших строить козни немецких епископов-латинян пришлось даже отлучить от церкви.

В 881 году Мефодий снова посетил Константинополь, по приглашению императора Василия I. Здесь он пробыл следующие 3 года, выполняя перевод Ветхого Завета и трудов Святых Отцов.

Смерть Мефодия

До своих последних дней архиепископ Паннинский Мефодий не оставлял трудов, начатых вместе с братом Кириллом. Но возраст, и утомление от борьбы с латинскими священниками за право проповедовать и проводить богослужения на церковнославянской галоглице, дают о себе знать.

Ощущая приближение немощи, он удаляется от мира в уединенную монастырскую келью. И здесь, в окружении учеников, проводит большую часть времени. Свое последнее богослужение архиепископ провел 4 апреля 885 года, в возрасте 70 лет. В храм его доставили лежачего. Но Мефодий нашел в себе силы для проповеди в светлый праздник Вербного воскресенья. А 2 дня спустя (по другим источникам – в те же сутки) мирно ушел из жизни в окружении учеников, назначив своим преемником Горазда. Похоронен Мефодий в моравском Влеграде (ныне Чехия).

Канонизация

После смерти Мефодия, в X веке состоялась их канонизация в чине местночтимых святых. Произошло это по указу Папы Римского Иоанна IX. С этого момента днем памяти братьев назначили 9 марта.

Но в XIX веке епископами Восточной и Римской католической Церквей снова был поднят вопрос о статусе братьев Солунских. В 1880 году, в энциклике Grande Mundus они были прославлены как общечтимые святые, а дату поминовения перенесли на 5 июля.

В 1980 году Кирилл и Мефодий были объявлены святыми покровителями Европы, Моравии, Богемии, Болгарии и других стран. День праздника в честь этого события перенесен у католиков на 14 февраля, а у Восточных Церквей на 11 мая.

Традиции почитания

Кирилл и Мефодий в культуре и христианской традиции почитаются как святые, в православии именуются равноапостольными. Очередность их упоминания не по старшинству характерна скорее для светской традиции. В богословской традиции первым идет Мефодий, как обладатель более высокого иерархического сана.

В России

Кирилл и Мефодий долгое время почитались на Руси как основоположники письменности. Но интерес к ним остыл примерно в XVII веке, и снова возник лишь к концу XIX столетия. Братьев провозгласили покровителями просвещения, и даже установили для них день памяти 11 мая. После революции основной интерес к их деятельности проявляли историки.

Но в 1985 году, когда в Европе отмечали 1100 лет со дня смерти Мефодия, дату 24 мая в СССР объявили Праздником славянской культуры и письменности. С 1989 года он законодательно закреплен за этим днем.

В Греции

Первый храм в честь Кирилла и Мефодия в этой стране появился относительно недавно, в начале XX века. Его построила болгарская община в Фессалониках. Но долгое время храм был заброшен.

Лишь в 1957 году местный митрополит Пантелеймон ввел в обиход празднование Собора Фессалоникийских (Солунских) святых. В него вошли и Кирилл с Мефодием.

С 1970 года в эллинском православном церковном календаре появился день памяти святых. А двумя годами позже в Фессалониках учредили особые Кирилловские дни, в которые проводят спортивные и благотворительные мероприятия.

А двумя годами позже в Фессалониках учредили особые Кирилловские дни, в которые проводят спортивные и благотворительные мероприятия.

Почитают братьев и на святой горе Афон. Здесь хранят частицы их мощей, возведен храм.

В Чехии

Именно эта страна расположена на территории Моравии, где был архиепископом Мефодий. В раннем средневековье к братьям здесь относились скорее как к местночтимым святым, уделяя гораздо больше времени латинской традиции богослужения. Но уже в XIII веке в моравской литературе Кирилл упоминается как «апостол почти всех славян». А его первое прославление проходит здесь в XIV веке. Причем Кирилл упоминается как покровитель королевства Чешского. Позднее в главном храме Пражского епископства были созданы мозаичные изображения братьев, установлены их статуи.

С XVII века местная церковь праздновала двойное торжество в честь братьев. Но после перехода Чехии в иезуитскую традицию в конце XIX века, их фигурам стало уделяться меньшее внимание. Впрочем, уже в XX веке 5 июля как день памяти Кирилла и Мефодия был введен в календарь государственных праздников в Чехии и Словакии. Скульптуры в их честь украсили Карлов Мост в Праге. Причем Кирилл облачен в простую монашескую одежду, а Мефодий в епископскую, согласно сану.

Скульптуры в их честь украсили Карлов Мост в Праге. Причем Кирилл облачен в простую монашескую одежду, а Мефодий в епископскую, согласно сану.

В католицизме

О поминовении святого Кирилла отдельно от брата в истории не сохранилось данных, несмотря на почести, оказанные ему при погребении. Общая дата в мартиролог для них была внесена только в XVI веке, при кардинале Цезаре Баронии.

Интерес к Солунским просветителям у католической церкви возрос лишь в XIX столетии. Проведенный в Праге в 1848 году Славянский конгресс продемонстрировал их значимость для славянских народов. А папский престол учредил день общецерковного почитания Кирилла и Мефодия – 5 июля. Папа Лев XIII и вовсе объявил братьев сторонниками объединения римской и славянской ветвей католицизма. Все это способствовало популяризации святых братьев Солунских.

Правда, день их памяти в западной традиции был перенесен на 14 февраля, дату смерти Кирилла. Такое решение приняли на II Ватиканском соборе. В восточном католичестве память братьев чтят 11 мая по старому стилю (24 по новому).

Память в искусстве

Кириллу и Мефодию посвящено немало произведений искусства, литературы, иконографии. Памятники этим святым и просветителям установлены в следующих городах России:

- Москва. Памятник на Лубянском проезде был открыт в посвященный им праздник – День Славянской письменности и культуры, 24 мая 1992 года. Они изображает статуи братьев с крестом и священным писанием в руках.

- Севастополь. Памятник расположен перед зданием Петропавловского собора. Святые изображены со свитком в руках и с нимбами вокруг голов.

- Ханты-Мансийск. Здесь композиция памятника напоминает московскую. В руках Кирилл держит книгу священного писания и крест.

Также памятники братьям есть в Саратове и Мурманске, в Дмитрове и Владивостоке.

В кинематографе образы Кирилла и Мефодия тоже нашли свое отражение. Им посвящены фильмы «Солунские братья», «Константин Философ». Последний снят в 1983 году в Болгарии, режиссером Георгием Стояновым, и повествует историю жизни создателя глаголицы до его наречения Кириллом в монашеской схиме.

В литературе им тоже посвящено немало исследовательских работ, в том числе в адаптации для детского возраста. Среди них книги:

- «Братья: Кирилл и Мефодий» В. М. Воскобойникова.

- «Солунские братья» О. Боченковой.

- «Завет Кирилла и Мефодия» В. М. Воскобойникова.

- «И нравы, и язык, и старина святая». О. Л. Ильиной.

- «Как родилась славянская азбука» Е. В. Куликовой.

- «Кирилл и Мефодий» в серии ЖЗЛ Ю. М. Лошица.

- «Солунские братья» («Кирилл и Мефодий») роман Слава Караславова, переведенный на русский язык.

Все это лишь малая часть обширного культурного наследия, посвященная Кириллу и Мефодию. Оригиналы работ самих просветителей не сохранились в полной мере. Но есть рукописное предисловие к первому переводу Евангелия, который приписывают Кириллу. Также к его авторству причисляют и старославянский оригинал одного из «Фрейзингенских отрывков» — первой проповеди на этом языке.

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Факты о Моравии для детей

Чтобы узнать о других значениях, см. Моравия (значения).

Герб Моравии

Исторический флаг Моравии

Моравия по отношению к нынешним регионам Чешской Республики

Моравия (чешский и словацкий: Morava; немецкий : Mähren ) — историческая область в восточной части Чехии. Он получил свое название от реки Морава, которая течет с севера на юг земли.

Вместе с Чехией на западе и Силезией на севере Моравия образовала историко-политический регион под названием Чешские земли. Сегодня Моравия, Богемия и небольшая часть Силезии составляют нынешнюю Чешскую Республику.

Сегодня важными городами являются Брно, Оломоуц, Острава и Злин.

Содержание

- География

- Эконом

- Военная промышленность

- Авиационная промышленность

- Машиностроение

- Электротехническая промышленность

- Люди

- Картинки для детей

География

Холмы Кралицкого Снежника от Горни Моравы, левая чешская граница

Шанце, часть Моравско-Силезских Бескидов

Могельная степь осенью

Моравия занимает большую часть восточной части Чехии. Территория Моравии естественным образом сильно детерминирована, фактически, как бассейн реки Морава, с сильным влиянием гор на западе ( де-факто главный европейский континентальный водораздел) и частично на востоке, где берут начало все реки.

Моравия занимает исключительное положение в Центральной Европе. Все высокогорья на западе и востоке этой части Европы проходят с запада на восток и поэтому образуют своего рода фильтр, затрудняющий движение с севера на юг или с юга на север. Только Моравия с впадиной самого западного Подкарпатья шириной 14–40 километров (8,7–24,9 мили) между Чешским массивом и Внешними Западными Карпатами (охватывающая меридиан под постоянным углом 30 °) обеспечивает удобную связь между Придунайский и польский регионы, и поэтому этот район имеет большое значение с точки зрения возможных путей миграции крупных млекопитающих — как с точки зрения периодически повторяющихся сезонных миграций, вызванных климатическими колебаниями в доисторический период, когда началось постоянное расселение.

Все высокогорья на западе и востоке этой части Европы проходят с запада на восток и поэтому образуют своего рода фильтр, затрудняющий движение с севера на юг или с юга на север. Только Моравия с впадиной самого западного Подкарпатья шириной 14–40 километров (8,7–24,9 мили) между Чешским массивом и Внешними Западными Карпатами (охватывающая меридиан под постоянным углом 30 °) обеспечивает удобную связь между Придунайский и польский регионы, и поэтому этот район имеет большое значение с точки зрения возможных путей миграции крупных млекопитающих — как с точки зрения периодически повторяющихся сезонных миграций, вызванных климатическими колебаниями в доисторический период, когда началось постоянное расселение.

Моравия граничит с Богемией на западе, Нижней Австрией на юге (западе), Словакией на юго-востоке, Польшей на севере и Чешской Силезией на северо-востоке. Его естественной границей являются Судеты на севере, Карпаты на востоке и Чешско-Моравское нагорье на западе (граница проходит от Кралицкого Снежника на севере, через Сухой Врх, через Верхнесвратскую возвышенность и Яворжицкую возвышенность до точка пересечения близ Славонице на юге). Река Тая извивается вдоль границы с Австрией, а точка пересечения Моравии, Австрии и Словакии находится в месте слияния рек Тая и Морава. Северо-восточная граница с Силезией частично проходит по рекам Моравице, Одер и Остравице. Между 1782–1850 годами Моравия (также известная как Моравия-Силезия ) также включал небольшую часть бывшей провинции Силезии – Австрийскую Силезию (когда Фридрих Великий присоединил большую часть древней Силезии (земли верхнего и среднего течения Одера) к Пруссии, самая южная часть Силезии осталась за Габсбурги).

Река Тая извивается вдоль границы с Австрией, а точка пересечения Моравии, Австрии и Словакии находится в месте слияния рек Тая и Морава. Северо-восточная граница с Силезией частично проходит по рекам Моравице, Одер и Остравице. Между 1782–1850 годами Моравия (также известная как Моравия-Силезия ) также включал небольшую часть бывшей провинции Силезии – Австрийскую Силезию (когда Фридрих Великий присоединил большую часть древней Силезии (земли верхнего и среднего течения Одера) к Пруссии, самая южная часть Силезии осталась за Габсбурги).

Сегодня Моравия, включая Южно-Моравский край, Злинский край, большую часть Оломоуцкого края, юго-восточную половину края Высочина и части Моравско-Силезского, Пардубицкого и Южночешского краев.

В геологическом отношении Моравия занимает переходную территорию между Чешским массивом и Карпатами (с (северо)запада на юго-восток), а также между бассейном Дуная и Северо-Европейской равниной (с юга на северо-восток). Его основными геоморфологическими особенностями являются три широкие долины, а именно долина Дые-Свратка ( Дыйско-свратецкий увал ), долина Верхней Моравы ( Горноморавский увал ) и долина Нижней Моравы ( Долноморавский увал ). Первые две образуют самую западную часть Подкарпатья, последняя — самую северную часть Венского бассейна. Долины окружают низкий хребет Среднеморавских Карпат. Самые высокие горы Моравии расположены на ее северной границе в Груби Есеник, самая высокая вершина — Прадед (1491 м). Вторым по высоте является массив Кралицкий Снежник (1424 м), третьими являются Моравско-Силезские Бескиды на самом востоке со Смрком (1278 м), а затем южнее отсюда Яворники (1072 м). Белые Карпаты вдоль юго-восточной границы поднимаются на высоту 970 м в Велке Яворжине. Просторное, но умеренное Чешско-Моравское нагорье на западе достигает 837 м у Яворжице.

Первые две образуют самую западную часть Подкарпатья, последняя — самую северную часть Венского бассейна. Долины окружают низкий хребет Среднеморавских Карпат. Самые высокие горы Моравии расположены на ее северной границе в Груби Есеник, самая высокая вершина — Прадед (1491 м). Вторым по высоте является массив Кралицкий Снежник (1424 м), третьими являются Моравско-Силезские Бескиды на самом востоке со Смрком (1278 м), а затем южнее отсюда Яворники (1072 м). Белые Карпаты вдоль юго-восточной границы поднимаются на высоту 970 м в Велке Яворжине. Просторное, но умеренное Чешско-Моравское нагорье на западе достигает 837 м у Яворжице.

Речная система Моравии очень сплоченная, так как граница региона аналогична водоразделу реки Морава, и, таким образом, почти вся территория дренируется исключительно одним потоком. Самые большие притоки Моравы — это Тая (Дие) справа (или запад) и Бечва (восток). Морава и Тайя встречаются в самой южной и самой низкой (148 м) точке Моравии. Небольшие периферийные части Моравии относятся к водосборному бассейну Эльбы, Вага и особенно Одера (северо-восток). Линия водораздела, проходящая вдоль границы Моравии с запада на север и восток, является частью Европейского водораздела. На протяжении веков планировалось построить водный путь через Моравию, чтобы соединить речные системы Дунай и Одер, используя естественный путь через Моравские ворота.

Линия водораздела, проходящая вдоль границы Моравии с запада на север и восток, является частью Европейского водораздела. На протяжении веков планировалось построить водный путь через Моравию, чтобы соединить речные системы Дунай и Одер, используя естественный путь через Моравские ворота.

Экономика

Область в Южной Моравии, вокруг Годонина и Бржецлава, является частью Венского бассейна. Нефть и бурый уголь найдены там в изобилии. Основными экономическими центрами Моравии являются Брно, Оломоуц и Злин, а также Острава, лежащая непосредственно на моравско-силезской границе. Помимо сельского хозяйства в целом, Моравия известна своим виноградарством; он содержит 94% виноградников Чешской Республики и находится в центре винодельческой промышленности страны.

Военная промышленность

Моравия также является центром чешской оружейной промышленности, поскольку подавляющее большинство чешских производителей огнестрельного оружия (например, CZUB, Zbrojovka Brno, Czech Small Arms, Czech Weapons, ZVI, Great Gun) расположены в Моравии.

Авиационная промышленность

В Злинском крае находится несколько производителей самолетов, а именно Let Kunovice (также известный как Aircraft Industries, a.s.), ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice (бывшее известное название Moravan Otrokovice), Evektor-Aerotechnik и Czech Sport Aircraft. Спортивные самолеты также производятся в Йиглаве компанией Jihlavan Airplanes/Skyleader.

Производство самолетов в регионе началось в 1930-х годах, и в последние годы есть признаки восстановления, и ожидается, что производство будет расти с 2013 года.

Машиностроение

Машиностроение на протяжении многих десятилетий является важнейшей отраслью промышленности в регионе, особенно в Южной Моравии. Основными центрами производства машин являются Брно (Збройовка Брно, Zetor, První brněnská strojírna, Siemens), Бланско (ČKD Blansko, Metra), Адамов (ADAST), Куржим (TOS Kuřim), Босковице (Minerva, Novibra) и Бржецлав (Otis). Elevator Company), а также большое количество других машиностроительных или обрабатывающих заводов, компаний или мастерских, разбросанных по всей Моравии.

Электротехническая промышленность

Начало электротехнической промышленности в Моравии относится к 1918 году. Крупнейшими центрами производства электротехники являются Брно (VUES, ZPA Brno, EM Brno), Драшов, Френштат-под-Радгоштем и Мохелнице (в настоящее время Siemens).

Люди

Мужские и женские моравские словацкие костюмы, которые носили во время фестиваля Jízda králů («Поездка королей»), ежегодно проводимого в деревне Влчнов (юго-восточная Моравия)

) диалекты чешского языка. До изгнания немцев из Моравии моравское немецкое меньшинство также называло себя «моравцами» (9).0013 Мэрер ). Изгнанные и их потомки продолжают идентифицировать себя как моравцы. Некоторые моравцы утверждают, что моравский язык отличается от чешского; однако их позиция не пользуется широкой поддержкой ученых и общественности. Некоторые моравцы идентифицируют себя как этнически обособленная группа; большинство считают себя этническими чехами. В переписи 1991 года (первая перепись в истории, в которой респондентам было разрешено заявлять о моравской национальности) 1 362 000 (13,2%) чешского населения идентифицировали как лица моравской национальности (или этнической принадлежности). В некоторых частях Моравии (в основном в центре и на юге) большинство населения относилось к моравцам, а не к чехам. По переписи 2001 г. численность моравцев сократилась до 380 000 человек (3,7% населения страны). По переписи 2011 года это число выросло до 522 474 (4,9 чел.).% населения Чехии).

В переписи 1991 года (первая перепись в истории, в которой респондентам было разрешено заявлять о моравской национальности) 1 362 000 (13,2%) чешского населения идентифицировали как лица моравской национальности (или этнической принадлежности). В некоторых частях Моравии (в основном в центре и на юге) большинство населения относилось к моравцам, а не к чехам. По переписи 2001 г. численность моравцев сократилась до 380 000 человек (3,7% населения страны). По переписи 2011 года это число выросло до 522 474 (4,9 чел.).% населения Чехии).

Картинки для детей

Палавские горы с Вестоницким водохранилищем, район палеолитического поселения

Территория Великой Моравии в IX веке: территория, которой правил Растислав (846–870 гг.), на карте отмечена наибольшая территориальная протяженность во время правления Святополка I (871–894 гг.), фиолетовое ядро - происхождение Моравии.

Свято-Вацлавский кафедральный собор в Оломоуце, резиденция епископов Оломоуца с 10 века и нынешняя резиденция Оломоуцкого архиепископства, Моравской митрополии

Моравская национальность по данным переписи 1991 года

Древнее этническое деление моравцев по энциклопедии 1878 г.

Замок Леднице

Пещера Пункевни в Моравском Красе

Богемия и Моравия в 12 веке

Костел св. Фомы в Брно, мавзолей Моравской ветви Дома Люксембургов, правителей Моравии; и старый дворец губернатора, бывшее августинское аббатство

Романская базилика Святого Прокопия XII века в Тржебиче

Империя Габсбургов Королевские земли: рост территорий Габсбургов и статус Моравии

Ян Черный, президент Моравии в 1922–1926 гг., позже также премьер-министр Чехословакии

Общая карта Моравии 1920-х годов

Скоростной поезд Tatra M 290.0 Slovenská strela 1936

Электронный микроскоп Брно

Самолет L 410 NG от Let Kunovice

Точный оптический прицел MeOpta

Современный трамвай EVO 2

Дизельный вагон класса Bfhpvee295

Коменский

Грегор Мендель

Франтишек Палацкий

Яромир Мунди

Томаш Гарриг Масарик

Леош Яначек

Зигмунд Фрейд

Эдмунд Гуссерль

Альфонс Муха

Адольф Лоос

Томаш Батя

Курт Гёдель

Эмиль Затопек

Милан Кундера

Иван Лендл

Все содержимое статей энциклопедии Kiddle (включая изображения статей и факты) можно свободно использовать по лицензии Attribution-ShareAlike, если не указано иное. Цитируйте эту статью:

Цитируйте эту статью:

Факты о Моравии для детей. Энциклопедия Киддла.

Римско-католические приходы св. Кирилло-Мефодиевская церковь и церковь Святой Троицы

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭСКИЗ СВ. ЦЕРКОВЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Словацкая колонизация Бингемтона началась между 1880 и 1890 годами. Некоторые семьи приехали в эту страну вместе, а некоторые жены и дети остались, а мужчины приехали в Бингемтон, где они нашли работу, а затем отправили за своими семьями. . Число словацких иммигрантов в нашем районе увеличивалось с каждым годом.

В те времена словаки были как одна дружная семья. Они были хорошо образованы в своей вере и привезли с собой свои религиозные традиции из своей родной страны. К тому времени, когда число словацких семей перевалило за 100, они начали мечтать о собственной церкви.

В июле 1901 года они сделали определенный шаг к организации прихода. С помощью многих католических организаций к августу 1902 года они собрали 1000 долларов. Наконец, они смогли купить участок на углу Клинтон-стрит и улицы, которая сейчас называется Сент-Сирил-авеню.

Наконец, они смогли купить участок на углу Клинтон-стрит и улицы, которая сейчас называется Сент-Сирил-авеню.

Церковь была зарегистрирована 19 июля 1904 года. Строительные работы были начаты в начале августа и продвигались настолько хорошо, что 21 августа 1904 года был заложен краеугольный камень. Бингемтона и торжественно освятил новый храм, избрав в покровители святых Кирилла и Мефодия.

О СВЯТЫХ КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ

Кирилл и Мефодий — два брата-грека, родившиеся в 800-х гг. Оба стали священниками и миссионерами славянских народов Моравии, Богемии и Болгарии.

В 862 году князь Моравии попросил миссионеров принести Благую Весть в его страну. Он добавил еще одну просьбу: чтобы миссионеры говорили на языке его народа. Кирилл и Мефодий вызвались добровольцами и были приняты. Они изобрели славянскую азбуку, с ее помощью переводили Библию и литургию на славянский язык. Благодаря им люди смогли получить христианство в понятных им словах.

Некоторые в Церкви в то время не одобряли использование родного языка для литургии. Двух братьев вызвали на встречу с Папой Адрианом II, который выразил только благодарность и восхищение их работой. Он одобрил их методы распространения веры и назвал их епископами.

СТ. Главная шкала Cyril’s

30 мая 1905: Святые Кирилл и Методий Римско -католическая церковь посвящена

10 мая 1906: Ректория завершена и занята пастром

1911: СУББОТ Школа, считающаяся одной из лучших и самых современных школ в Бингемтоне

1923: Монахи-францисканцы монастыря под руководством Сиракузской епархии берут на себя ответственность за обеспечение духовного роста людей

1924 : В церкви начинаются ремонтные работы для размещения большего числа прихожан. 1934: к холлу была пристроена кухня конференц-залы, боулинг и зона отдыха, посвященные

14 февраля 1960 года: последняя месса в старой церкви

27 ноября 1961 года первая ежедневная месса в новой церкви 2004: Собор св.