Индустриализация и коллективизация в СССР

Изучая историю нашей страны, нельзя хотя бы кратко не коснуться очень важных этапов ее развития — индустриализации и коллективизации. Эти процессы вывели СССР на новый уровень экономики. Однако и политологами и экономистами оцениваются они не однозначно.

Индустриализация

Под этим термином понимается ускоренный социально-экономический переход от традиционной к индустриальной ступени развития, со значительным увеличением доли промышленности в экономике. Процесс перехода базируется на новых научных знаниях и технологиях.

С точки зрения экономической науки цель индустриализации — опережающее развитие тяжелой промышленности и перерабатывающих отраслей экономики в сравнении с сельским хозяйством и добычей ресурсов. Этому процессу присущ глобальный мировой характер. Великобритания первой осуществила в полной мере промышленную революцию в середине 19 века.

Индустриализация в СССР

Ставилась цель превратить Советский Союз из земледельческого государства в развитую индустриальную державу, не уступающую ведущим странам капитализма. Ускоренное наращивание промышленных мощностей началось в мае 1929 года. Основу индустриализации составляли пятилетние планы развития хозяйства.

К началу войны тяжелая промышленность увеличила объемы производства в 4 раза. Теперь советское государство стало экономически независимым и обороноспособным.

План ГОЭЛРО

Специальной комиссией, возглавляемой ученым-энергетиком Г. М. Кржижановским, к концу 1920 года разработан перспективный (на 10-15 лет) проект электрификации России.

Согласно этому документу, намечалось построить 30 электростанций в восьми основных районах европейской части страны, Урала, Сибири, Кавказа и Туркестана. Одновременно развивалась транспортная сеть: сооружался Волго-Донской судоходный канал, реконструировались старые и прокладывались новые железнодорожные магистрали.

Благодаря осуществлению плана ГОЭЛРО, производство электрической энергии к 1932 году возросло в 7 раз. Таким образом, стали возможны заданные темпы развития промышленности в СССР.

Особенности экономического развития СССР

Проводимая руководством страны индустриализация характеризовалась следующими специфическими чертами:

• Вложения инвестиций осуществлялось в металлургическую отрасль, машиностроение и строительство производственных объектов.

• Средства из аграрного сектора перекачивались в промышленность с помощью, так называемых, «ножниц цен», когда промышленные товары оказались значительно дороже сельскохозяйственной продукции.

• Государство осуществляло жесткую централизацию средств и ресурсов для проведения избранной экономической политики.

• Создана новая (социалистическая) форма собственности в виде государственной кооперативно-колхозной.

• Процесс индустриализации основывался на пятилетних планах, разрабатываемых специальным государственным органом — Госпланом СССР.

• Использовались исключительно собственные ресурсы без привлечения частного капитала.

Коллективизация

Эта политика, проводимая государством в 1928-1937 годах, имела целью объединить хозяйства крестьян-единоличников в коллективные (колхозы и совхозы). Только таким способом можно было обеспечить всем необходимым процесс индустриализации:

• из общественного производства было проще изъять сельхозпродукцию;

• упрощался переход работоспособного населения из аграрного в промышленный сектор.

В 1927 году XV съезд партии утвердил решение об обобществлении крестьянской собственности. Западные республики включились в процесс уже после их присоединения к СССР. Позже они вернулись к частной собственности на землю.

Сплошная коллективизация (основной этап) проходила в 1929-1930 годах. При ее проведении во главу угла были положены административно-командные методы.

Крестьянство не было готово к новой системе хозяйствования. Например, создаваемые крупные животноводческие комплексы не имели ферм, запасов корма, отсутствовали квалифицированные специалисты — животноводы, зоотехники, ветеринары.

Политика насильственного изъятия практически всего выращенного урожая, уничтожение частных подворий, массовые аресты вызвали повсеместно мятежи в деревнях и селах. В 1929 году пленумом ЦК партии принято решение о, так называемых, «двадцатипятитысячниках» — рабочих промышленных предприятий, направляемых для постоянной работы в колхозах.

Управление было чрезмерно централизовано, на местах практически отсутствовали опытные руководители, оплата труда в колхозах была низкой, неумелые управленцы занимались только борьбой за «перевыполнение плана». Итогом двух лет коллективизации стала массовая гибель скота и отсутствие посевного зерна в хозяйствах.

Голод тридцатых годов

Неурожай 1931 года никак не отразился на нормах изъятия сельхозпродукции, планы по поставкам зерна государству и на экспорт не были скорректированы. Возникла сложная ситуация с продуктами, что вызвало голод в восточных областях страны.

Из-за вымерзания озимых виды на урожай 1932 года были сомнительны. К тому же у колхозов отсутствовал посевной материал, поскольку запасы зерна были сданы для выполнения плана хлебозаготовок. Рабочего скота для посевной кампании также не оказалось в необходимом количестве — он пал от бескормицы либо из-за истощения был непригоден к работе.

Последующее снижение поставок зерна на экспорт и планов по хлебозаготовкам и сдаче скота уже не могло спасти ситуацию. Неурожай 1932 года, нарушение основных принципов агротехники, огромные потери при уборке выращенного зерна вызвали голод в 1932-1933 годах.

Партия большевиков, пытаясь вывести страну из кризиса, была вынуждена изменить политику руководства аграрным сектором, реорганизовать систему закупок сельскохозяйственной продукции и ее распределения. В результате осенью 1933 года был собран неплохой урожай.

Ликвидация кулачества

На этапе сплошной коллективизации партийное руководство посчитало зажиточную прослойку на селе — кулаков — главным препятствием к обобществлению индивидуальных крестьянских хозяйств.

Началось массовое выселение в отдаленные районы СССР раскулаченных крестьян и их семей. Высылке подверглось около 2 миллионов человек. Такая же мера применялась к середнякам и беднякам, которые не захотели вступать в коллективные хозяйства.

Переселенцы массово умирали — они не снабжались продуктами и сельскохозяйственным инвентарем для ведения хозяйства в нарушение инструкций. А новые места оказывались непригодными для земледельческого использования. По некоторым данным около 10 миллионов человек погибло за период коллективизации.

С конца прошлого века не утихают споры о результатах двух важнейших этапов в экономической и социальной жизни СССР. Однако не отрицается, что бывшие советские государства строят свою экономику на созданной в советское время индустриальной базе. Некоторые политологи называют геноцидом советского народа политику, проводимую в период коллективизации. Вопрос этот также остается дискуссионным.

www.istmira.com

44. Индустриализация и коллективизация в ссср: причины, методы, итоги.

Индустриализация – это процесс форсированного наращивание потенциала производства в СССР в 1930-е гг. для сокращения отставания экономики от капиталистических стран.Цель индустриализации – превращение СССР из аграрной страны в ведущую индустриальную державу.

Именно в период индустриализации появились такие понятия, как «пятилетки» (пятилетние планы). Наращивание индустриальной мощи в 1930-е считалось в рамках советской идеологии одним из важнейших достижений СССР. Главной задачей введённой плановой экономики было наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами, на начальном этапе это сводилось к перераспределению максимально возможного объёма ресурсов на нужды индустриализации.

В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) были приняты «Директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР», в которых съезд высказался против сверхиндустриализации: темпы роста не должны быть максимальными, и их следует планировать так, чтобы не происходило сбоев.

Проект первого пятилетнего плана (1 октября 1928 г. — 1 октября 1933 г.) был одобрен на XVI конференции ВКП(б) (апрель 1929 г.) как комплекс тщательно продуманных и реальных задач.

Прежде всего, используя пропаганду, партийное руководство обеспечило мобилизацию населения в поддержку индустриализации. Недостатка в дешевой рабочей силе не было, поскольку после коллективизации из сельской местности в города от нищеты, голода и произвола властей перебралось большое число вчерашних сельских жителей. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги, метро. Часто приходилось работать в три смены.

В ходе индустриализации был воздвигнут ряд гигантских промышленных сооружений, открылась первая очередь Московского метрополитена. Уделялось внимание и индустриализации сельского хозяйства. Благодаря появлению отечественного тракторостроения СССР отказался от ввоза тракторов из-за границы.

В 1930 г., выступая на XVI съезде ВКП(б), Сталин потребовал многократного увеличения заданий пятилетки, утверждая, что по целому ряду показателей план может быть перевыполнен. Оплату стали привязывать к производительности для повышения стимулов к работе. В 1935 г. появилось «движение стахановцев» (работников, превышающих план), в честь забойщика шахты А. Стаханова, который, согласно официальной информации того времени, выполнил за смену 14,5 нормы.

В конце 1932 г. было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за четыре года и три месяца. Вслед за первой пятилеткой последовала вторая, с несколько меньшим акцентом на индустриализации, а затем третья пятилетка, которая проходила в условиях начавшейся Второй мировой войны.

Результатом первых пятилеток стало развитие тяжёлой промышленности, резко снизился импорт (что расценивалось как завоевание старой экономической независимости), была практически ликвидирована безработица, были освоены новые технологии, тем самым был заложен фундамент для советской науки.

Отрицательные итоги: снизился уровень жизни. Дефицит товаров, огромные очереди.

Карточная система (выдача зарплаты талонами). <прим.автора: это так, чтобы мы знали, что именно тогда была карточная сис-ма, вдруг Васькофф спросит))>

Коллективизация – процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. (решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927 ).

Причины:

Во-первых, сельское хозяйство страны было подорвано после I мировой войны.

Во-вторых, неурожай тех времен, острая нехватка хлеба.В-третьих, в результате передачи крестьянам помещичьих земель, произошло дробление крестьянских хозяйств на мелкие наделы.

И в-четвертых, неравномерно между наделами распределялись средства производства (в то время, как кулацкие хоз-ва составляли всего 5% всех хозяйств, они располагали 15-25% средствами производства.)

Цель коллективизации — формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства для разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товарного зерна.

Для поддержки коллективных хозяйств государством были предусмотрены различные поощрительные меры — беспроцентные кредиты, снабжение сельхозмашинами и орудиями, предоставление налоговых льгот.

По замыслу Сталина, именно крупные промышленные зерновые хозяйства —

Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. На селе насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми арестами и разорением хозяйств, привели к мятежам, количество которых к концу 1929 года исчислялось уже многими сотнями. Не желая отдавать имущество и скот в колхозы и опасаясь репрессий, которым подверглись зажиточные крестьяне, люди резали скот и сокращали посевы.

Результаты коллективизации привели к кризису в сельском хозяйстве и значительно повлияли на ситуацию, повлекшую за собой голод 1932—1933 годов. Ситуация была значительно исправлена введением жесткого партийного контроля над сельским хозяйством и реорганизацией управленческого и обеспечивающего аппарата сельского хозяйства. Это позволило в начале 1935 года отменить карточки на хлеб, к октябрю того же года были ликвидированы карточки и на прочие продовольственные продукты.

В целом это позволило создать управляемую, в ряде областей прогрессивную систему сельского хозяйства, обеспечившую сырьевую базу промышленности, снизившую до минимума влияние природных факторов (засухи и т. п.) и позволившую создать необходимый стратегический зерновой запас для страны до начала войны.

studfiles.net

Индустриализация и коллективизация в СССР — КиберПедия

От нэпа к форсированному строительству социализма.Нэп позволил экономике СССР добиться возвращения к довоенному уровню развития. Однако войти в ряд экономически развитых стран Советский Союз так и не смог. Становилось очевидным, что без создания тяжелой промышленности, по уровню равной европейской, преждевременно мечтать о мировой революции. Это хорошо понимало большинство руководителей ВКП(б) во главе со Сталиным. В партии развернулась дискуссия о путях создания тяжелой промышленности, т.е. об индустриализации.

Н.И.Бухарин призывал использовать для этого все возможности рынка (товарно-денежных отношений, кооперации). Государственная и частная торговля и промышленность должны конкурировать друг с другом, хотя регулировать подобную конкуренцию должно государство.

Против идей Бухарина активно выступила «новая оппозиция» во главе с Зиновьевым и Каменевым. Ее лидеры обвиняли Бухарина и сторонников его линии в перерождении, в преклонении перед западным капитализмом, в попытках вписаться в мировое хозяйство. В декабре 1925 г. «новая оппозиция» выступила на XIV съезде ВКП(б), но была подвергнута разгрому. Бухарина поддержал сам Сталин. Однако «новой оппозиции» оказал поддержку Троцкий и значительная часть старой «партийной гвардии». Они обвиняли руководство ЦК ВКП(б) в потере революционного духа, в превращении партии в бюрократический аппарат.

Экономическими лидерами этого направления были Пятаков и Преображенский. Они делали ставку не на крестьянство, а на рабочий класс крупных городов, который сможет построить экономическую базу социализма. Они доказывали, что цены на промышленные товары надо не снижать, а повышать, чтобы добиться перевода средств из деревни в город. Выступление оппозиции встретило отпор Сталина и его соратников. Лидеры «левых» были выведены из руководящих партийных органов, а позднее на XV съезде ВКП(б) исключены из партии.

Постепенно Сталин приходил к выводу о невозможности быстрой победы мировой революции. Эта идея заменялась идеей построения социализма в одной стране.

Начало индустриализации.Зимой 1927/28 г. было принято решение о корректировке плана хозяйственного развития страны. На следующий хозяйственный год было намечено приоритетное развитие

В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов с тем, чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой экономики, по замыслу составителей плана, должен был составить государственный сектор. В новой экономике частнику уже не было места.

План развития народного хозяйства предусматривал направление средств на техническое переоснащение предприятий и развитие энергетических мощностей. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в это время замедлилось.

Председатель Совнаркома А.И.Рыков выступил с собственным экономическим планом, предложив на первое место выдвинуть легкую промышленность. Однако он подвергся резкой критике за несоблюдение плана развития машиностроения и металлургии. Против Рыкова выступили Госплан, ВСНХ, которые получили поддержку Сталина.

Главной опасностью теперь был объявлен «правый уклон», одним из лидеров которого стал Бухарин, выступавший с достаточно резкой критикой темпов индустриализации. На Пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1929 г. было окончательно принято решение о недопустимости нахождения в партии сторонников «правого уклона».

Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На базе государственных синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы производственные объединения. Распределение ресурсов по предприятиям также происходило централизованно. Нормы оплаты труда рабочих регламентировались сверху. На предприятиях руководители напрямую отвечали за выполнение плана, срыв заданий мог означать для них очень серьезные последствия. Кандидатуры на должности руководителей крупных объектов утверждались на уровне ЦК ВКП(б) и Совнаркома.

Коллективизация.В 1927 г. получили высокий урожай. Однако план хлебозаготовок был провален, поскольку крестьяне отказались продавать хлеб по низким государственным ценам.

С выполнением планов индустриализации также возникли трудности. Государство не имело хлеба для экспорта за границу, а следовательно, и средств для закупки передовых технологий. Сталин не мог этого не понимать. В январе 1928 г. Политбюро приняло решение о чрезвычайных мерах для выполнения плана хлебозаготовок. Однако в 1928 г. объем хлебозаготовок вновь сократился.

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации «крупного социалистического земледелия» — колхозов и совхозов. Против кулаков началась беспощадная борьба, нередко руками их односельчан — деревенской бедноты. Вновь были приняты чрезвычайные меры по сбору хлеба. В деревню было направлено 25 тыс. рабочих, которые должны были разъяснять крестьянам политику партии и организовывать совхозы и колхозы (движение двадцатипятитысячников).

Накануне празднования годовщины Октябрьской революции в «Правде» была опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой говорилось о том, что момент полного перехода к сплошной коллективизации уже давно созрел. Ноябрьский пленум 1929 г. решил увеличить плановые задания по созданию колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций (МТС). Земли кулаков, инвентарь и скот конфисковывались и передавались местным органам. Часть кулаков подлежала высылке в отдаленные районы страны, а остальные расселялись за пределы хозяйств нового типа.

Зимой 1929/30 г. решение Политбюро стало проводиться в жизнь. Местные органы власти, стремясь отрапортовать о выполнении плана коллективизации, начали широко применять политику раскулачивания. Под нее подпадали все, кто не желал вступать в колхозы. На спецпоселения было сослано около 2 млн человек. Всего было выселено с прежнего места жительства около 3,5 млн крестьян.

Крестьяне оказывали активное сопротивление насильственной коллективизации. Лишь зимой 1930 г. было около 2200 крестьянских выступлений, носивших, правда, разрозненный характер. Чтобы спастись от попадания в «кулаки», население стало уничтожать свой скот и распродавать инвентарь. Опасаясь полной ликвидации крестьянских хозяйств, Сталин принял решение ускорить процесс коллективизации, поставив деревню под жесткий контроль.

В 1930—1932 гг. власти перешли к изъятию у колхозов семенного хлеба. Не имея возможности активной борьбы, крестьяне стали оказывать пассивное сопротивление — не выходили на работу. Политика государства, а также засуха привели к трагическим последствиям — на Нижней и Средней Волге, на Украине и в Казахстане в 1933 г. начался голод, унесший многие человеческие жизни.

cyberpedia.su

Индустриализация и коллективизация в СССР — Мегаобучалка

От нэпа к форсированному строительству социализма.Нэп позволил экономике СССР добиться возвращения к довоенному уровню развития. Однако войти в ряд экономически развитых стран Советский Союз так и не смог. Становилось очевидным, что без создания тяжелой промышленности, по уровню равной европейской, преждевременно мечтать о мировой революции. Это хорошо онимало большинство руководителей ВКП(б) во главе со Сталиным. В партии развернулась дискуссия о путях создания тяжеж промышленности, т.е. об индустриализации.

Н.И.Бухарин призывал использовать для этого все возможней рынка (товарно-денежных отношений, кооперации). Государственная и частная торговля и промышленность должны конкурировать друг с другом, хотя регулировать подобную конкуренцию должно государство.

Против идей Бухарина активно выступила «новая оппозиция во главе с Зиновьевым и Каменевым. Ее лидеры обвиняли Бухарина и сторонников его линии в перерождении, в преклонении перед западным капитализмом, в попытках вписаться в мировое хозяйство. В декабре 1925 г. «новая оппозиция» выступила на XIV съезде ВКП(б), но была подвергнута разгрому. Бухарина поддержал сам Сталин. Однако «новой оппозиции» оказал поддержку Троцкий и значительнаячасть старой «партийной гвардии». Они обвиняли руководство ЦК ВКП(б) в потере революционного духа, в превращении партии в бюрократический аппарат.

Экономическими лидерами этого направления были Пятаков и Преображенский. Ониделали ставкунена крестьянство, а на рабочий класс крупных городов, который сможет построить экономическую базу социализма. Они доказывали, что цены на промышленные товары надо не снижать, а повышать, чтобы добиться перевода средств из деревни в город. Выступление оппозиции встретило отпор Сталина и его соратников. Лидеры «левых» были выведены из руководящих партийныхорганов, а позднее на XV съезде ВКШб; исключены из партии.

Постепенно Сталин приходил к выводу о невозможности быстрой победы мировой революиии. Эта идея заменяласьидеейпостроения социализма в одной стране.

Начало индустриализации. Зимой1927/28 г. было принято решение о корректировке плана хозяйственногоразвития страны. На следующий хозяйственныйгод было намечено приоритетное развитие тяжелой индустрии. К этому же времени относитсяначалоразработки первого пятилетнего плана на 1928 — 1932 гг.

В управление народным хозяйством вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов с тем, чтобы направить сэкономленные средства на строительствоновых заводов и фабрик. Основу новой экономики, по замыслу составителей алана, должен был составить государственен сектор. В новой экономике частникуужене было места.

План развития народного хозяйствапредусматривал направлеие средств на техническое переоснащение предприятийи развитие энергетических мощностей. За первую пятилеткунамечалось осуществить крупнейшие вложения в развитиетяжелойпромышленности. Развитие легкой и пишевой промышленности в это время замедтилось.

Председатель Совнаркома А.И.Рыков выступил с собственным экономическим планом, предложив на первое место выдвинуть легкую промышленность. Однако он подвергся резкой критике за несоблюдение плана развития машиностроения и металлургии. Против Рыкова выступили Госплан, ВСНХ, которые получили поддержку Сталина.

Главной опасностью теперь был объявлен «правый уклон», одним из лидеров которого стал Бухарин, выступавший с достаточно резкой критикой темпов индустриализации. На Пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1929 г. было окончательно принято решение о недопустимости нахождения в партии сторонников «правого уклона».

Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На базе государственных синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы производственные объединения. Распределение ресурсов по предприятиям также происходило централизованно. Нормы оплаты труда рабочих регламентировались сверху. На предприятиях руководители напрямую отвечали за выполнение плана, срыв заданий мог означать для них очень серьезные последствия. Кандидатуры на должности руководителей крупных объектов утверждались на уровне ЦК ВКП(б) и Совнаркома.

Коллективизация.В 1927 г. получили высокий урожай. Однако план хлебозаготовок был провален, поскольку крестьяне отказались продавать хлеб по низким государственным ценам.

С выполнением планов индустриализации также возникли трудности. Государство не имело хлеба для экспорта за границу, а следовательно, и средств для закупки передовых технологий. Сталин не мог этого не понимать. В январе 1928 г. Политбюро приняло решение о чрезвычайных мерах для выполнения плана хлебозаготовок. Однако в 1928 г. объем хлебозаготовок вновь сократился.

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации «крупного социалистического земледелия» — колхозов и совхозов. Против кулаков началась беспощадная борьба, нередко руками их односельчан — деревенской бедноты. Вновь были приняты чрезвычайные меры по сбору хлеба. В деревню было направлено 25 тыс. рабочих, которые должны были разъяснять крестьянам политику партии и организовывать совхозы и колхозы (движение двадцатипятитысячников).

Накануне празднования годовщины Октябрьской революции в «Правде» была опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой говорилось о том, что момент полного перехода к сплошной коллективизации уже давно созрел. Ноябрьский пленум 1929 г. решил увеличить плановые задания по созданию колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций (МТС). Земли кулаков, инвентарь и скот конфисковывались и передавались местным органам. Часть кулаков подлежала высылке в отдаленные районы страны, а остальные расселялись за пределы хозяйств нового типа.

Зимой 1929/30 г. решение Политбюро стало проводиться в жизнь. Местные органы власти, стремясь отрапортовать о выполнении плана коллективизации, начали широко применять политику раскулачивания. Под нее подпадали все, кто не желал вступать в колхозы. На спецпоселения было сослано около 2 млн. человек. Всего было выселено с прежнего места жительства около 3,5 млн. крестьян.

Крестьяне оказывали активное сопротивление насильственной коллективизации. Лишь зимой 1930 г. было около 2200 крестьянских выступлений, носивших, правда, разрозненный характер. Чтобы спастись от попадания в «кулаки», население стало уничтожать свой скот и распродавать инвентарь. Опасаясь полной ликвидации крестьянских хозяйств, Сталин принял решение ускорить процесс коллективизации, поставив деревню под жесткий контроль.

В 1930— 1932 гг. власти перешли к изъятию у колхозов семенного хлеба. Не имея возможности активной борьбы, крестьяне стали оказывать пассивное сопротивление — не выходили на работу. Политика государства, а также засуха привели к трагическим последствиям — на Нижней и Средней Волге, на Украине и в Казахстане в 1933 г. начался голод, унесший многие человеческие жизни.

megaobuchalka.ru

Индустриализация и коллективизация — МегаЛекции

Индустриализация

Индустриализация — процесс создания крупного машинного производства, внедрение машинной техники во все отрасли хозяйства; процесс превращения главным образом аграрной экономики в преимущественно индустриальную. Индустриализация была связана с определенным уровнем развития производительных сил и общественным разделением труда.

Предпосылки индустриализации сложились в рамках сельскохозяйственного производства, когда возникли первичные формы промышленного производства, основанные на ручном труде:

— домашняя,

— промышленная,

— кустарная промышленность,

— ремесленное производство,

— мануфактура.

Индустриализация — комплекс мероприятий по ускоренному развитию промышленности, принятых ВКП (б) в период второй половины 20 х до конца 30 х годов. Провозглашенная как партийный курс XIV съездом ВКП (б) (1925 г.).

Осуществляемая, в основном, за счет перекачки средств из сельского хозяйства: сначала благодаря «ножницам цен» на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а по провозглашения курса на форсирования индустриализации (1929 г.) — путем продразверстки. Особенностью советской индустриализации был приоритетное развитие тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. Всего в СССР построено 35 индустриальных гигантов, треть из которых — в Украине. Среди них нужно назвать Запорожсталь, Азовсталь, Краммашстрой, Криворижбуд, Днепрострой, Днипалюминбуд, Харьковский тракторный, Киевский станкостроительный и др.

Индустриализация в СССР

Социалистическая индустриализация СССР (Сталинская индустриализация) — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Хотя основной промышленный потенциал страны был создан позднее, в годы семилеток, под индустриализацией обычно подразумеваются именно первые пятилетки.

Начало социалистической индустриализации как составной части «триединой задачи по коренному переустройству общества» (индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция) было положено первым пятилетним планом развития народного хозяйства (1928-1932). Одновременно были ликвидированы частнотоварные и капиталистические формы хозяйства.

В ходе довоенных пятилеток в СССР был обеспечен стремительный рост производственных мощностей и объёмов производства тяжёлой промышленности, что в дальнейшем позволило СССР одержать победу в Великой Отечественной войне. Наращивание индустриальной мощи в 1930-е считалось в рамках советской идеологии одним из важнейших достижений СССР. С конца 1980-х, однако, вопрос о действительных масштабах и историческом значении индустриализации стал предметом дискуссий, касающихся подлинных целей индустриализации, выбора средств для её осуществления, взаимосвязи индустриализации с коллективизацией и массовыми репрессиями, а также её результатов и долгосрочных последствий для советской экономики и общества.

ГОЭЛРО

В. И. Ленин уделял большое внимание развитию отечественной экономики. Уже в годы Гражданской войны советское правительство начало разработку перспективного плана электрификации страны. В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов, а через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов.

Планом предусматривалось опережающее развитие электроэнергетики, привязанное к планам развития территорий. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн. квт. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-сибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (реконструкция старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала).

Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась почти в 7 раз, с 2 до 13,5 млрд. квтч.

Дискуссии в период НЭПа

До 1928 г. СССР проводил относительно либеральную «Новую экономическую политику» (НЭП). В то время как сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и лёгкая промышленность находились в основном в частных руках, государство сохраняло контроль над тяжёлой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей. Государственные предприятия конкурировали друг с другом, роль Госплана СССР ограничивалась прогнозами, которые определяли направления и размер государственных инвестиций.

С внешнеполитической точки зрения, страна находилась во враждебных условиях. По мнению руководства ВКП (б), существовала высокая вероятность новой войны с капиталистическими государствами, что требовало основательного перевооружения. Однако немедленно начать такое перевооружение было невозможно в силу отсталости тяжёлой промышленности. В то же время существующие темпы индустриализации казались недостаточными, поскольку отставание от западных стран, в которых в 1920-е был экономический подъём, увеличивалось. Серьёзной социальной проблемой был рост безработицы в городах, которая к концу НЭПа составила более 2 млн. человек, или около 10 % городского населения. Правительство считало, что одним из факторов, сдерживающих развитие промышленности в городах, были недостаток продовольствия и нежелание деревни обеспечивать города хлебом по низким ценам.

Эти проблемы партийное руководство намеревалось решать путём планового перераспределения ресурсов между сельским хозяйством и промышленностью, в соответствии с концепцией социализма, о чём было заявлено на XIV съезде ВКП (б) и III Всесоюзном съезде Советов в 1925 г. Выбор конкретной реализации центрального планирования бурно обсуждался в 1926-1928 гг. Сторонники генетического подхода (В. Базаров, В. Громан, Н. Кондратьев) полагали, что план должен составляться на основе объективных закономерностей развития экономики, выявленных в результате анализа существующих тенденций. Приверженцы телеологического подхода (Г. Кржижановский, В. Куйбышев, С. Струмилин) считали, что план должен трансформировать экономику и исходить из будущих структурных изменений, возможностей выпуска продукции и жёсткой дисциплины. Среди партийных функционеров, первых поддерживал сторонник эволюционного пути к социализму Н. Бухарин, а последних Л. Троцкий, который настаивал на немедленной индустриализации. Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И. Сталин поначалу стоял на точке зрения Бухарина, однако после исключения Троцкого из ЦК партии в конце 1927 г. поменял свою позицию на диаметрально противоположную. Это привело к решающей победе телеологической школы и радикальному повороту от НЭПа.

Первый пятилетний план

Главной задачей введённой плановой экономики было наращивание экономической и военной мощи государства максимально высокими темпами, на начальном этапе это сводилось к перераспределению максимально возможного объёма ресурсов на нужды индустриализации. На XV съезде ВКП (б) были приняты «Директивы по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР», в которых съезд высказался против сверх индустриализации: темпы роста не должны быть максимальными, и их следует планировать так, чтобы не происходило сбоев.

Разработанный на основе директив проект первого пятилетнего плана был одобрен на XVI конференции ВКП (б) как комплекс тщательно продуманных и реальных задач. Этот план, в реальности намного более напряжённый, чем прежние проекты, сразу после его утверждения V съездом Советов СССР дал основания для проведения государством целого ряда мер экономического, политического, организационного и идеологического характера, что возвысило индустриализацию в статус концепции, эпоху «великого перелома». Стране предстояло развернуть строительство новых отраслей промышленности, увеличить производство всех видов продукции и приступить к выпуску новой техники.

Прежде всего, используя пропаганду, партийное руководство обеспечило мобилизацию населения в поддержку индустриализации. Комсомольцы в особенности восприняли её с энтузиазмом. Недостатка в дешевой рабочей силе не было, поскольку после коллективизации из сельской местности в города от нищеты, голода и произвола властей перебралось большое число вчерашних сельских жителей. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги, метро. Часто приходилось работать в три смены. В 1930 г. было развёрнуто строительство около 1500 объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений. Был воздвигнут ряд гигантских промышленных сооружений: ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, а также Уралмаш, тракторные заводы в Волгограде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС (современный ЗИЛ) и др. В 1935 г. открылась первая очередь Московского метрополитена общей протяжённостью 11,2 км. Уделялось внимание и индустриализации сельского хозяйства. Благодаря появлению отечественного тракторостроения, в 1932 г. СССР отказался от ввоза тракторов из-за границы, а в 1934 г. Кировский завод в Ленинграде приступил к выпуску пропашного трактора «Универсал», который стал первым отечественным трактором, экспортируемым за границу. За десять предвоенных лет было выпущено около 700 тыс. тракторов, что составило 40 % от их мирового производства.

Из-за границы были приглашены инженеры, многие известные компании, такие как Siemens-Schuckertwerke AG и General Electric, привлекались к работам и осуществляли поставки современного оборудования, значительная часть моделей техники, производившейся в те годы на советских заводах, представляла собой копии либо модификации зарубежных аналогов (например, трактор Fordson, собиравшийся в Волгограде). Чтобы создать собственную инженерную базу, в срочном порядке создавалась отечественная система высшего технического образования. В 1930 г. в СССР было введено всеобщее начальное образование, а в городах обязательное семилетнее. В 1930 г., выступая на XVI съезде ВКП (б), Сталин признал, что индустриальный прорыв возможен лишь при построении «социализма в одной стране» и потребовал многократного увеличения заданий пятилетки, утверждая, что по целому ряду показателей план может быть перевыполнен.

С целью повышения стимулов к работе, оплата стала более сильно привязываться к производительности. Прежде всего, ударников на заводах просто лучше кормили. (В период 1929-1935 гг. городское население находилось на карточном обеспечении важнейшими продуктами питания). В 1935 г. появилось «движение стахановцев», в честь забойщика шахты А. Стаханова, который, согласно официальной информации того времени, в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. выполнил за смену 14,5 нормы. Поскольку капиталовложения в тяжёлую индустрию почти сразу превысили ранее запланированную сумму и продолжали расти, была резко увеличена денежная эмиссия (то есть печать бумажных денег), и в течение всей первой пятилетки рост денежной массы в обращении более чем в два раза опережал рост производства предметов потребления, что привело к росту цен и дефициту потребительских товаров.

Для получения иностранной валюты, необходимой для финансирования индустриализации применялись, в том числе такие способы как продажа картин из коллекции Эрмитажа.

Параллельно государство перешло к централизованному распределению принадлежащих ему средств производства и предметов потребления, осуществлялись внедрение командно-административных методов управления и национализация частной собственности. Возникла политическая система, основанная на руководящей роли ВКП (б), государственной собственности на средства производства и минимуме частной инициативы. Также началось широкое использование принудительного труда заключенных ГУЛАГа, спец поселенцев и тылового ополчения.

Первая пятилетка была связана со стремительной урбанизацией. Городская рабочая сила увеличилась на 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов были мигрантами из сельской местности. Тем не менее, доли в 50 % городского населения СССР достиг только в начале 1960-х годов.

В конце 1932 г. было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за четыре года и три месяца. Подводя её итоги, Сталин сообщил, что тяжёлая индустрия выполнила план на 108 %. За период между 1 октября 1928 г. и 1 января 1933 г. производственные основные фонды тяжёлой промышленности увеличились в 2,7 раза. Вслед за первой пятилеткой последовала вторая, с несколько меньшим акцентом на индустриализации, а затем третья пятилетка, которая проходила в условиях начавшейся Второй мировой войны.

Результатом первых пятилеток стало развитие тяжёлой промышленности, благодаря чему прирост ВВП в течение 1928-40 гг., по оценке В. А. Мельянцева, составил около 4,6 % в год (по другим, более ранним, оценкам, от 3 % до 6,3 %). Промышленное производство в период 1928-1937 гг. выросло в 2,5-3,5 раза, то есть, 10,5-16 % в год. В частности, выпуск машинного оборудования в период 1928-1937 гг. рос в среднем 27,4 % в год. К 1940 г. было построено около 9 тыс. новых заводов. К концу второй пятилетки по объёму промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США (если считать британскую метрополию, доминионы и колонии одним государством, то СССР будет на третьем месте в мире после США и Британии). Резко снизился импорт, что рассматривалось как завоевание страной экономической независимости.

Открытая безработица была ликвидирована. Занятость (в полных ставках) увеличилась с одной трети населения в 1928 году до 45 % в 1940 году, что обеспечило около половины роста ВНП. За период 1928-1937 гг. вузы и техникумы подготовили около 2 млн. специалистов. Были освоены многие новые технологии. Так, только в течение первой пятилетки был налажен выпуск синтетического каучука, мотоциклов, наручных часов, фотоаппаратов, экскаваторов, высокомарочного цемента и высококачественных сортов стали. Был также заложен фундамент для советской науки, которая по отдельным направлениям со временем вышла на ведущие мировые позиции. На созданной индустриальной базе стало возможным проведение масштабного перевооружения армии; за время первой пятилетки оборонные расходы выросли до 10,8 % бюджета. С началом индустриализации резко снизился фонд потребления, и как следствие, уровень жизни населения. К концу 1929 г. карточная система была распространена почти на все продовольственные товары, но дефицит на пайковые товары по-прежнему остался, и для их покупки приходилось выстаивать огромные очереди. В дальнейшем уровень жизни начал улучшаться. В 1936 г. карточки были отменены, что сопровождалось повышением зарплат в промышленном секторе и ещё большим повышением государственных пайковых цен на все товары.

Средний уровень потребления на душу населения в 1938 был на 22 % выше, чем в 1928. Однако наибольший рост был среди партийной и рабочей элиты (которые срастались друг с другом) и совершенно не коснулся подавляющего большинства сельского населения, или более половины населения страны. Дата окончания индустриализации определяется различными историками по-разному. С точки зрения концептуального стремления в рекордные сроки поднять тяжёлую промышленность, наиболее выраженным периодом была первая пятилетка. Наиболее часто под концом индустриализации понимают последний предвоенный год (1940 г.), реже год накануне смерти Сталина (1952 г.). Если же под индустриализацией понимать процесс, целью которого является доля промышленности в ВВП, характерная для индустриально развитых стран, то такого состояния экономика СССР достигла только в 1960-е гг. Следует учитывать также социальный аспект индустриализации, поскольку лишь в начале 1960-х гг. городское население превысило сельское.

Критика

В годы советской власти коммунисты утверждали, что в основе индустриализации был рациональный и выполнимый план. Между тем, предполагалось, что первый пятилетний план вступит в действие ещё в конце 1928 г., однако даже к моменту его объявления в апреле-мае 1929 г. работа по его составлению не была завершена. Изначальная форма плана включала в себя цели для 50 отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также соотношение между ресурсами и возможностями. С течением времени главную роль стало играть достижение наперёд заданных показателей. Если изначально заложенные в плане темпы прироста промышленного производства составляли 18-20 %, то к концу года они были удвоены. Несмотря на отчёт об успешном выполнении первой пятилетки, на самом деле, статистика была сфальсифицирована, и ни одна из целей не была достигнута даже близко. Более того, в сельском хозяйстве и в промышленных отраслях, зависящих от сельского хозяйства, был резкий спад. Часть партийной номенклатуры была этим крайне возмущена, например, С. Сырцов охарактеризовал репортажи о достижениях как «очковтирательство».

Напротив, по мнению критиков индустриализации, она была плохо продуманной, что проявилось в серии объявленных «переломов». Возникла грандиозная и насквозь политизированная система, характерными чертами которой были хозяйственная «гигантомания», хронический товарный голод, организационные проблемы, расточительность и убыточность предприятий. Цель (т. е., план) стала определять средства для её реализации. Пренебрежение материальным обеспечением и развитием инфраструктуры с течением времени стало наносить значительный экономический ущерб. Некоторые из начинаний индустриализации оказались плохо продуманными с самого начала.

Примером является Беломоро-Балтийский канал, построенный в 1933 г. с помощью труда более 200 000 заключённых, который, по мнению Ж. Росси оказался практически бесполезным. Несмотря на освоение выпуска новой продукции, индустриализация велась преимущественно экстенсивными методами, поскольку в результате коллективизации и резкого снижения уровня жизни сельского населения человеческий труд сильно обесценился. Стремление выполнить план приводило к обстановке перенапряжения сил и перманентного поиска причин, чтобы оправдать невыполнение завышенных задач. В силу этого, индустриализация не могла питаться одним только энтузиазмом и потребовала ряда мер принудительного характера. Начиная с 1930 г. свободное передвижение рабочей силы было запрещено, были введены уголовные наказания за нарушения трудовой дисциплины и халатность. С 1931 г. рабочие стали нести ответственность за ущерб, нанесённый оборудованию. В 1932 г. стал возможным принудительный перевод рабочей силы между предприятиями, за кражу госимущества была введена смертная казнь. 27 декабря 1932 г. был восстановлен внутренний паспорт, который Ленин в своё время осуждал как «царистскую отсталость и деспотизм».

Семидневная неделя была заменена на сплошную рабочую неделю, дни которой, не имея названий, нумеровались цифрами от 1 до 5. На каждый шестой день приходился выходной, устанавливаемый для рабочих смен, так что заводы могли работать без перерыва. Активно использовался труд заключённых (см. ГУЛАГ). Фактически в годы первой пятилетки коммунисты заложили основы принудительного труда для советского населения. Все это стало предметом острой критики в демократических странах, причём не только со стороны либералов, но в первую очередь со стороны социал-демократов.

Индустриализация в значительной степени проводилась за счёт сельского хозяйства (коллективизация). Прежде всего, сельское хозяйство стало источником первичного накопления, за счёт низких закупочных цен на зерно и реэкспорта по более высоким ценам, а также за счёт т. н. «сверх налога в виде переплат на промтовары». В дальнейшем крестьянство также обеспечивало рост тяжёлой промышленности рабочей силой. Краткосрочным результатом этой политики стало падение сельскохозяйственного производства: так, животноводство сократилось почти в два раза и вернулось на уровень 1928 г. только в 1938 г. Следствием этого стало ухудшение экономического положения крестьянства. Долговременным последствием стала деградация сельского хозяйства. Для компенсации потерь села потребовались дополнительные расходы. В 1932-1936 колхозы получили от государства около 500 тыс. тракторов не только для механизации обработки земли, но и для восполнения ущерба от сокращения поголовья лошадей на 51 % (77 млн.) в 1929-1933.

В результате коллективизации, голода и чисток между 1927 и 1939 гг., смертность сверх «нормального» уровня (людские потери) составила, по различным оценкам, от 7 до 13 млн. человек.

Троцкий и другие критики утверждали, что, несмотря на усилия, направленные на повышение производительности труда, на практике средняя производительность труда падала. Это подтверждается современными работами, согласно которым за период 1929-1932 гг. добавленная стоимость за час работы в промышленности упала на 60 % и вернулась на уровень 1929 года только в 1952 году. Объясняется это появлением в экономике хронического товарного дефицита, коллективизацией, голодом 1932 года, массовым наплывом необученной рабочей силы из деревни и наращиванием предприятиями своих трудовых ресурсов. В то же время удельный ВНП на одного рабочего за первые 10 лет индустриализации вырос на 30 %.

Что касается рекордов стахановцев, то отмечается, что, во-первых, их методы представляли собой заново открытый поточный способ увеличения производительности, прежде популяризованный Ф. Тейлором и Г. Фордом. Во-вторых, рекорды были в значительной степени инсценированы и являлись результатом усилий их помощников, а на практике обернулись погоней за количеством в ущерб качеству продукции. В силу того, что оплата труда была пропорциональна производительности, заработной платы стахановцев стали в несколько раз выше средних заработков по индустрии. Это вызвало враждебное отношение к стахановцам со стороны «отсталых» рабочих, упрекавших их в том, что их рекорды ведут к повышению норм и снижению расценок. Газеты пестрели рассказами о «беспримерном и неприкрытом саботаже» стахановского движения со стороны мастеров, начальников цехов, профсоюзных организаций.

Исключение Троцкого, Каменева и Зиновьева из партии на XV съезде ВКП (б) дало начало волне репрессий в партии, которые распространились на техническую интеллигенцию и иностранных технических специалистов. На июльском пленуме ЦК ВКП (б) 1928 г. Сталин выдвинул тезис о том, что «по мере нашего продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться». На практике это вылилось в кампанию против вредительства. «Вредителей» обвиняли в провалах усилий по достижению показателей плана. Первым громким процессом по делу «вредителей» стало Шахтинское дело, после которого обвинения в саботаже могли последовать за невыполнение предприятием плана, что привело к фальсификации статистики.

Одной из главных целей форсированной индустриализации было преодоление отставания от развитых капиталистических стран. Некоторые критики утверждают, что такое отставание само по себе было преимущественно следствием Октябрьской революции. Они обращают внимание на то, что в 1913 г. Россия занимала пятое место в мировом промышленном производстве и была мировым лидером по промышленному росту с показателем 6,1 % в год за период 1888-1913. Однако к 1920 г. уровень производства упал по сравнению с 1916 г. в девять раз.

Советская пропаганда утверждала, что экономический рост носил беспрецедентный характер. Исследования показывают, что темпы роста ВВП в СССР (упомянутые выше 3 — 6,3 %) были сравнимы с аналогичными показателями в Германии в 1930-38 гг. (4,4 %) и Японии (6,3 %), однако значительно превосходили показатели таких стран, как Англия, Франция и США, переживавших в тот период «Великую депрессию».

Как для СССР, так и для Германии того периода были характерны авторитаризм и центральное планирование в экономике. На первый взгляд, это придаёт вес распространённому мнению, что высокими темпами наращивания промышленного выпуска СССР был обязан именно авторитарному режиму и плановой экономике. Однако ряд экономистов полагает, что рост советской (как и немецкой) экономики был целиком благодаря её экстенсивному характеру и обеспечивался увеличением нормы валового накопления в основной капитал, нормы сбережений (за счет падения нормы потребления), уровня занятости и эксплуатации природных ресурсов. Выдвигались аргументы, что при сохранении НЭПа также были бы возможны индустриализация и быстрый экономический рост.

Предметом дискуссий является также взаимосвязь между индустриализацией и победой СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. В советское время была принята точка зрения, что индустриализация и довоенное перевооружение сыграли решающую роль в победе. Критики обращают внимание на то, что к началу зимы 1941 г. была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42 % населения СССР, добывалось 63 % угля, выплавлялось 68 % чугуна и т. д. Как пишет В. Лельчук, «победу пришлось ковать не с помощью того мощного потенциала, который был создан в годы ускоренной индустриализации». Сторонники традиционной точки зрения возражают, что индустриализация наиболее коснулась Урала и Сибири, в то время как на оккупированных территориях оказалась преимущественно дореволюционная промышленность. Они также указывают, что немалую роль сыграла эвакуация промышленности в районы Урала, в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. Только в течение первых трёх месяцев войны было перемещено 1360 крупных (в основном, военных) предприятий.

Профессор Н. Д. Колесов указывает, что без осуществления политики индустриализации не была бы обеспечена политическая и экономическая независимость страны. Источники средств для индустриализации и ее темпы были предопределены экономической отсталостью и слишком коротким сроком, отпущенным на ее ликвидацию. Советскому Союзу удалось ликвидировать отсталость всего за 13 лет.

Индустриализация и коллективизация

В 1929 г. началась массовая коллективизация, заготовительная компания приняла насильственный характер, рыночные механизмы были сломлены. 5 января 1930 г. ЦК решил, что к весне 1931 г. или к осени 1930г. сплошная коллективизация должна была завершиться на Северном Кавказе, Нижнем и Среднем Поволжье. Списки раскулачиваемых составлялись при содействии деревенских активистов и комитетов бедноты. Принудительная коллективизация вызвала забой скота и падение урожаев, а выкачивание хлеба из села выросло.

В итоге — голод 1932-1933 гг. Людоедство стало обычным явлением. Мы не знаем точных цифр жертв голода, вызванного самой властью. Западные ученые называют от 3 до 10 млн. человек. Не знаем мы и числа погибших от раскулачивания. Согласно постановлению СНК и ЦК ВКП (б) заготовки становились составной частью обязательного налога, не подлежащего пересмотру местными властями, его невыполнение грозило имущественными и уголовными санкциями. «Примерный устав сельскохозяйственной артели» был принят в разгар коллективизации, второй — после ее завершения (1935г). В уставе 1930 г. отмечалось, что полевые наделы колхозников обобществляются и создается единый земельный массив. Обобществляется также рабочий и товарно-продуктовый скот, семенные и кормовые запасы, хозяйственные постройки.

В личном пользовании остаются приусадебные участки, в личной собственности — постройки, молочный скот, мелкий инвентарь и т.п. «Кулаки» и лица, лишенные избирательных прав, в артель не принимались. С ноября 1934 г. Наркомзем начинает подготовку нового примерного устава. По истечении определенного срока и с соответствующими рекомендациями в колхоз могли приниматься бывшие «кулаки». Была установлена очередность выполнения колхозом своих обязательств: сначала перед государством и МТС, затем создается обязательный семенной фонд, фонды социальной поддержки (нетрудоспособным, детям и т.п.), выделяется часть урожая на продажу, а оставшаяся часть урожая распределяется по трудодням.

В начале индустриализации в апреле 1928г. было заявлено о «саботаже» старой технической интеллигенции («шахтинское дело»). Старые кадры были отстранены и прошло широкое выдвижение на руководящие посты рабочих — членов партии, что негативно сказалось на развитии производства. В июне 1931г. была сделана попытка остановить этот процесс. Некоторые дискриминационные меры по отношению к старым кадрам отменялись (например, ограничение доступа их детей к высшему образованию). В июле 1931г. был принят закон, ставивший размер социальных благ в зависимость от стажа работы на предприятии. В сентябре 1932г. были введены трудовые книжки. С ноября 1932г. вводятся суровые меры наказания за неявку на работу: немедленное увольнение, лишение продовольственных карточек, выселение с занимаемой жилплощади. Власть директоров существенно возросла. В 1929г. был принят первый пятилетний план развития. С этого времени «косвенное регулирование» вытесняется элементами непосредственного управления. С начала 1933г. было заявлено, что пятилетний план выполнен досрочно. (На деле Первая пятилетка провалилась).

С 1930 г. от ВСНХ стали отделяться самостоятельные отрасли управления. Сам ВСНХ преобразуется в Наркомтяжпром. В мае 1932 г. частным лицам запрещается открывать магазины и лавки. С января 1930 г. было принято постановление ЦИК и СНК «О кредитной реформе». Госбанк превратился в единственного распределителя краткосрочных кредитов. Была ликвидирована функциональная система управления экономикой, вместо нее устанавливался производственно-территориальный принцип, усиливалось влияние отраслевых наркоматов.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Индустриализация и коллективизация СССР

Индустриализация — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930-е годы. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу.

Коллективизация — процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг.

Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. Четвертым съездом Советов СССР. Главное внимание в первые годы уделялось реконструкции старых промышленных предприятий. Одновременно строились свыше 500 новых заводов, в их числе Саратовский и Ростовский сельскохозяйственного машиностроения, Карсакнайский медеплавильный и другие. Началось сооружение Туркестано-Сибирской железной дороги и Днепровской гидроэлектростанции.

Осуществление политики индустриализации потребовало изменений в системе управления промышленностью. Наметился переход к отраслевой системе управления, укреплялось единоначалие и централизация в распределении сырья, рабочей силы и производимой продукции.

План был утвержден на Пятом Всесоюзном съезде Советов в мае 1929 г. Главная задача пятилетки заключалась в том, чтобы превратить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. В соответствии с этим началось сооружение предприятий металлургии, тракторо-, автомобиле- и авиастроения (в Сталинграде, Магнитогорске, Кузнецке, Ростове-на-Дону, Керчи, Москве и других городах). Очень скоро начался пересмотр плановых заданий индустрии в сторону их повышения. Новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собой реальной основы.

В первые два года пятилетки, пока не иссякли резервы нэпа, промышленность развивалась в соответствии с плановыми заданиями и даже превышала их. В начале 30-х годов темпы ее роста значительно упали: в 1933 г. они составили 5% против 23,7% в 1928-1929 гг. Ускоренные темпы индустриализации потребовали увеличения капиталовложений. Субсидирование промышленности велось в основном за счет внутрипромышленного накопления и перераспределения национального дохода через госбюджет в ее пользу. Важнейшим источником ее финансирования стала «перекачка» средств из аграрного сектора в индустриальный. Кроме того, для получения дополнительных средств правительство начало выпускать займы, осуществило эмиссию денег, что вызвало резкое углубление инфляции. И хотя было объявлено о завершении пятилетки в 4 года и 3 месяца, «откорректированные» задания плана по выпуску большинства видов продукции выполнить не удалось.

Второй пятилетний план (1933-1937 гг.) сохранил тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии в ущерб отраслям легкой промышленности. Его главная экономическая задача заключалась в завершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники для всех его отраслей. Задания плана — по сравнению с предыдущей пятилеткой — выглядели более реалистичными и умеренными. За годы второй пятилетки были сооружены 4,5 тысячи крупных промышленных предприятий. Вошли в строй Уральский машиностроительный и Челябинский тракторный, Ново-Тульский металлургический и другие заводы, десятки доменных и мартеновских печей, шахт и электростанций. В Москве была проложена первая линия метрополитена.

Завершение выполнения второго пятилетнего плана было объявлено досрочным — снова за 4 года и 3 месяца. В некоторых отраслях промышленности действительно были достигнуты очень высокие результаты. Возникли мощные индустриальные центры и новые отрасли промышленности: химическая, станко-, тракторо- и авиастроительная. Вместе с тем развитию легкой промышленности не уделялось должного внимания. Сюда направлялись ограниченные материальные и финансовые ресурсы, поэтому результаты выполнения второй пятилетки в этой области оказались значительно ниже запланированных (от 40 до 80% по разным отраслям).

Масштабы промышленного строительства заражали энтузиазмом многих советских людей. Среди квалифицированных рабочих возникло стахановское движение. Стремление к установлению рекордов имело и оборотную сторону. Недостаточная подготовленность вновь назначенных хозяйственных руководителей и неумение большинства рабочих освоить новую технику порой приводили к ее порче и к дезорганизации производства. Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР стал 1929 год. Основной формой объединения единоличных хозяйств были признаны колхозы. В них обобществлялись земля, крупный скот, инвентарь. В постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. устанавливались стремительные темпы коллективизации: в ключевых производящих зерно регионах (Поволжье, Северный Кавказ) она должна была завершиться в течение одного года; на Украине, в черноземных областях России, в Казахстане — в течение двух лет; в остальных районах — в течение трех лет. Для ускорения коллективизации в деревню были направлены «грамотные в идейном отношении» городские рабочие (сначала 25, а затем еще 35 тыс. человек).

Цели коллективизации:

— увеличение вывоза зерна для обеспечения финансирования индустриализации;

— осуществление социалистических преобразований в деревне;

— обеспечение снабжения быстро растущих городов.

В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств – раскулачивание. Прекращалось кредитование и усиливалось налоговое обложение частных хозяйств, отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы. Было запрещено принимать кулаков в колхозы. Весной 1930г. начались антиколхозные выступления. Большинство крестьян вышло из колхозов. Однако осенью 1930г. власти возобновили насильственную коллективизацию. Коллективизация была завершена к середине 30-х годов: 1935г. в колхозах – 62% хозяйств, 1937г. – 93%.

Последствия коллективизации:

— сокращение валового производства зерна, поголовья скота;

— рост экспорта хлеба;

— массовый голод 1932-1933гг., от которого умерло свыше 5 млн. человек;

— ослабление экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства;

— отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда.

4. Распад СССР (причины и последствия)

Распад СССР, оформленный Беловежским соглашением руководителей России, Украины и Белоруссии Б. Н. Ельциным, Л. М. Кравчуком и С. С. Шушкевичем 8 декабря 1991 г., является одним из самых значительных событий мировой истории XX в.

Причины распада СССР:

— СССР создавался в 1922г. как федеративное государство. Однако с течением времени он все более превращался в государство, по существу, унитарное, управляемое из центра и нивелирующее различия между республиками, субъектами федеративных отношений. Проблемы межреспубликанских и межнациональных отношений игнорировались на протяжении многих лет, трудности загонялись вглубь, не решались. В годы перестройки, когда межнациональные конфликты приобрели взрывной, крайне опасный характер, принятие решений откладывалось вплоть до 1990-1991 гг. Накопление противоречий сделало распад неизбежным;

— СССР создавался на основе признания права наций на самоопределение, федерация строилась не по территориальному, а национально-территориальному принципу. В Конституциях 1924, 1936 и 1977 гг. содержались нормы о суверенитете республик, входивших в состав СССР. В условиях нараставшего кризиса эти нормы стали катализатором центробежных процессов;

— сложившийся в СССР единый народнохозяйственный комплекс обеспечивал экономическую интеграцию республик. Однако по мере нарастания экономических трудностей хозяйственные связи начали разрываться, республики проявляли тенденции к самоизоляции, а центр оказался не готов к подобному развитию событий;

— советская политическая система базировалась на жесткой централизации власти, реальным носителем которой было не столько государство, сколько Коммунистическая партия. Кризис КПСС, утрата ею руководящей роли, ее распад с неизбежностью вели к распаду страны;

— единство и целостность Союза в значительной степени обеспечивалась его идеологическим единством. Кризис коммунистической системы ценностей создал духовный вакуум, который был заполнен националистическими идеями; |

— политический, экономический, идеологический кризис, который переживал СССР в последние годы своего существования, привел к ослаблению центра и усилению республик, их политических элит. Национальные элиты были по экономическим, политическим, личным мотивам заинтересованы не столько в сохранении СССР, сколько в его распаде. «Парад суверенитетов» 1990 г. ясно показал настроения и намерения национальных партийно-государственных элит.

Распад СССР привел к возникновению независимых суверенных государств; коренным образом изменилась геополитическая ситуация в Европе и во всем мире; разрыв хозяйственных связей стал одной из главных причин глубокого экономического кризиса в России и других странах — наследниках СССР; возникли серьезные проблемы, связанные с судьбой русских, оставшихся за пределами России, национальных меньшинств в целом.

В последние годы существования СССР на его территории разгорелся ряд межнациональных конфликтов. После его распада большинство из них немедленно перешли в фазу вооружённых столкновений: карабахский конфликт, грузино-абхазский конфликт, грузино-южноосетинский конфликт, осетино-ингушский конфликт, Гражданская война в Таджикистане, Первая чеченская война, конфликт в Приднестровье. Число погибших в межнациональных конфликтах в 1988-96 годах составляет около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн.человек. Советский рубль сохранился только на территории РСФСР, однако гиперинфляция (за 1992 год цены увеличились в 24 раза, в дальнейшие несколько лет — в среднем в 10 раз за год) практически полностью уничтожила его, что послужило поводом для замены советского рубля на российский в 1993 году. Статус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован только в 1997 г. с разделом между Россией и Украиной. Несколько лет он сохранял неопределённый статус, и служил источником трений между двумя государствами. В результате распада СССР число ядерных держав увеличилось, так как на момент подписания Беловежских соглашений советское ядерное оружие дислоцировалось на территории четырёх союзных республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Крупнейший советский космодром Байконур с распадом СССР оказывается в критическом положении — финансирование обрушилось, а сам космодром оказался на территории Республики Казахстан. Его статус урегулирован в 1994 г. с заключением с казахстанской стороной договора о долгосрочной аренде. Распад СССР влечёт собой введение новыми независимыми государствами своего гражданства, и замену советских паспортов на национальные. В России замена советских паспортов окончилась только в 2004 г. Возникновение визового режима с бывшими республиками Советской Прибалтики (Эстонией, Латвией и Литвой), а также Грузией и Туркменией.

В результате распада СССР возникла неопределённость границ между бывшими союзными республиками. Процесс делимитации границ растянулся до 2000-х гг. Делимитация российско-казахстанской границы проведена только в 2005 г. К моменту вступления в Евросоюз эстоно-латвийская граница была фактически разрушена.

Помимо территориальных претензий, Эстония и Латвия, получившие в результате распада СССР независимость, выдвинули к РФ, как правопреёмнице СССР, требования многомиллионных компенсаций за их включение в состав СССР в 1940 году. После вступления в силу в 2007 г. Пограничного договора между Россией и Латвией болезненные территориальные вопросы между этими странами оказались снятыми.

biofile.ru

Индустриализация и коллективизация в СССР Индустриализация в

Индустриализация и коллективизация в СССР

Индустриализация и коллективизация в СССР

Индустриализация в СССР • • Социалистическая индустриализация СССР (Сталинская индустриализация) — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930 -е годы. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Начало социалистической индустриализации как составной части «триединой задачи по коренному переустройству общества» (индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция) было положено первым пятилетним планом развития народного хозяйства (1928— 1932). Одновременно были ликвидированы частнотоварные и капиталистические формы хозяйства.

Индустриализация в СССР • • Социалистическая индустриализация СССР (Сталинская индустриализация) — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930 -е годы. Официальной задачей индустриализации было превращение СССР из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Начало социалистической индустриализации как составной части «триединой задачи по коренному переустройству общества» (индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция) было положено первым пятилетним планом развития народного хозяйства (1928— 1932). Одновременно были ликвидированы частнотоварные и капиталистические формы хозяйства.

Причины индустриализации Необходимость : • создания МТБ социализма • достижения экономической независимости страны • укрепления её обороноспособности Сталин воспользовавшись очередным кризисом НЭПа объявил о «наступлении социализма по всему фронту» . На первый план вышло ускоренное развитие базовых отраслей промышленности (топливно-сырьевая, металлургия, машиностроение и др. )от которых зависело общее состояние экономики.

Причины индустриализации Необходимость : • создания МТБ социализма • достижения экономической независимости страны • укрепления её обороноспособности Сталин воспользовавшись очередным кризисом НЭПа объявил о «наступлении социализма по всему фронту» . На первый план вышло ускоренное развитие базовых отраслей промышленности (топливно-сырьевая, металлургия, машиностроение и др. )от которых зависело общее состояние экономики.

Условия индустриализации На Западе индустриализация проводилась за счет средств полученных от развития сельского хозяйства и легкой промышленности. Но в СССР не было времени на осуществление данного подхода. Поэтому индустриализация осуществлялась за счет ограбления села и продажи за границу сырья, хлеба, культурных ценностей. В условиях ограниченности ресурсов руководство перешло к их централизованному распределению и к плановости всей экономики.

Условия индустриализации На Западе индустриализация проводилась за счет средств полученных от развития сельского хозяйства и легкой промышленности. Но в СССР не было времени на осуществление данного подхода. Поэтому индустриализация осуществлялась за счет ограбления села и продажи за границу сырья, хлеба, культурных ценностей. В условиях ограниченности ресурсов руководство перешло к их централизованному распределению и к плановости всей экономики.

ГОЭЛРО • Уже в годы Гражданской войны советское правительство начало разработку перспективного плана электрификации страны. • В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов, а через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов. • План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10— 15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1, 75 млн квт. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центральнопромышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западносибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (реконструкция старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго. Донского канала). • Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России.

ГОЭЛРО • Уже в годы Гражданской войны советское правительство начало разработку перспективного плана электрификации страны. • В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов, а через год его утвердил IX Всероссийский съезд Советов. • План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10— 15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1, 75 млн квт. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центральнопромышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западносибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (реконструкция старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго. Донского канала). • Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России.

Первая пятилетка В 1927 г. началась разработка 1 пятилетнего плана. В 1929 г. он был утвержден. Предусматривалось увеличить промышленное производство на 180%, сельскохозяйственное на 55%. Тяжелая промышленность должна была развиваться опережающими темпами-230% за 5 лет. Сталин в это время выдвинул идею «Великого скачка» -чтобы за 5 -10 лет догнать Запад, ушедший вперед в своем индустриальном развитии на 50 -100 лет.

Первая пятилетка В 1927 г. началась разработка 1 пятилетнего плана. В 1929 г. он был утвержден. Предусматривалось увеличить промышленное производство на 180%, сельскохозяйственное на 55%. Тяжелая промышленность должна была развиваться опережающими темпами-230% за 5 лет. Сталин в это время выдвинул идею «Великого скачка» -чтобы за 5 -10 лет догнать Запад, ушедший вперед в своем индустриальном развитии на 50 -100 лет.

Итоги первой пятилетки По темпам роста промышленности СССР обогнал царскую Россию почти в 3 раза. Он вышел на 2 -е место в мире по общим показателям и лидировал по темпам прироста промышленного производства. СССР стал экономически независим от Запада, который в тот период так же как и наша страна находился на стадии индустриального общества. Но эти успехи были достигнуты за счет перенапряжения экономики и не пропорционального ее развития, в ущерб легкой промышленности и сельского хозяйства.

Итоги первой пятилетки По темпам роста промышленности СССР обогнал царскую Россию почти в 3 раза. Он вышел на 2 -е место в мире по общим показателям и лидировал по темпам прироста промышленного производства. СССР стал экономически независим от Запада, который в тот период так же как и наша страна находился на стадии индустриального общества. Но эти успехи были достигнуты за счет перенапряжения экономики и не пропорционального ее развития, в ущерб легкой промышленности и сельского хозяйства.

Коллективизация Коллективиза ция — это процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920 -х — начале 1930 -х гг. (решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927), в западных районах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве, а также в социалистических странах Восточной Европы и Азии — после Второй мировой войны, на Кубе — в 1960 -е гг. • Цель коллективизации — формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства. Для разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товарного зерна.

Коллективизация Коллективиза ция — это процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР). Проводилась в СССР в конце 1920 -х — начале 1930 -х гг. (решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927), в западных районах Украины, Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве, а также в социалистических странах Восточной Европы и Азии — после Второй мировой войны, на Кубе — в 1960 -е гг. • Цель коллективизации — формирование социалистических производственных отношений в деревне, ликвидация мелкотоварного производства. Для разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым количеством товарного зерна.

Цели коллективизации • Огосударствление сельскохозяйственного производства • Централизованное управление сельским хозяйством • Ликвидация кулачества как класс • Получение средств на индустриализацию

Цели коллективизации • Огосударствление сельскохозяйственного производства • Централизованное управление сельским хозяйством • Ликвидация кулачества как класс • Получение средств на индустриализацию

Основные этапы коллективизации • 1928 -начало форсированного создания колхозов (25 тысячники). • 1929 — В газете «Правда» статья Сталина «Год великого перелома» . • 1930 — Объявлена политика «ликвидации кулачества как класса» . • 1932 -1933 -Голод. • 40 -ые г. г. -Завершающий этап коллективизации.

Основные этапы коллективизации • 1928 -начало форсированного создания колхозов (25 тысячники). • 1929 — В газете «Правда» статья Сталина «Год великого перелома» . • 1930 — Объявлена политика «ликвидации кулачества как класса» . • 1932 -1933 -Голод. • 40 -ые г. г. -Завершающий этап коллективизации.

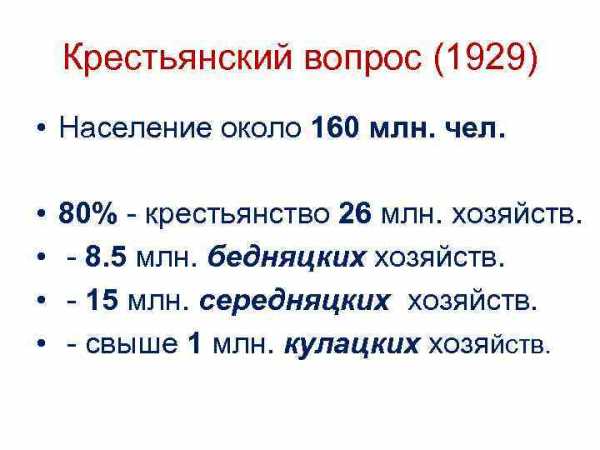

Крестьянский вопрос (1929) • Население около 160 млн. чел. • • 80% — крестьянство 26 млн. хозяйств. — 8. 5 млн. бедняцких хозяйств. — 15 млн. середняцких хозяйств. — свыше 1 млн. кулацких хозяйств.

Крестьянский вопрос (1929) • Население около 160 млн. чел. • • 80% — крестьянство 26 млн. хозяйств. — 8. 5 млн. бедняцких хозяйств. — 15 млн. середняцких хозяйств. — свыше 1 млн. кулацких хозяйств.

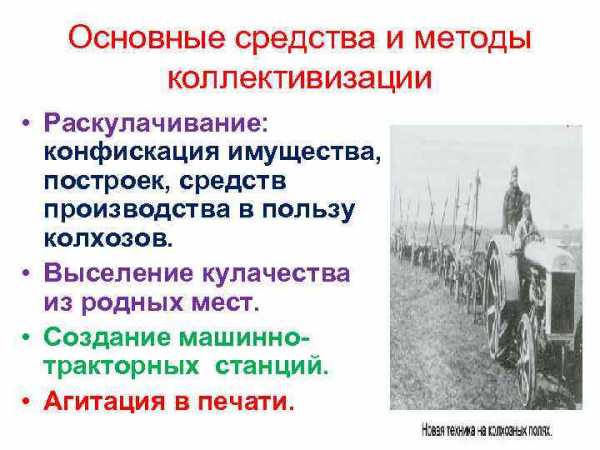

Основные средства и методы коллективизации • Раскулачивание: конфискация имущества, построек, средств производства в пользу колхозов. • Выселение кулачества из родных мест. • Создание машиннотракторных станций. • Агитация в печати.

Основные средства и методы коллективизации • Раскулачивание: конфискация имущества, построек, средств производства в пользу колхозов. • Выселение кулачества из родных мест. • Создание машиннотракторных станций. • Агитация в печати.

Последствия Отрицательные. Положительные. Отвлечение огромных средств Созданы условия для от развития с/х производства индустриального скачка Отчуждение крестьян от Обретена независимость от собственности и результатов импорта важных с/х культур труда, ликвидация экономических стимулов в с/х. Массовый «уход» крестьян из деревни, дефицит рабочей силы Дополнительные рабочие руки в город Укрепление социальной базы сталинской диктатуры Повысился уровень механизации с/х труда

Последствия Отрицательные. Положительные. Отвлечение огромных средств Созданы условия для от развития с/х производства индустриального скачка Отчуждение крестьян от Обретена независимость от собственности и результатов импорта важных с/х культур труда, ликвидация экономических стимулов в с/х. Массовый «уход» крестьян из деревни, дефицит рабочей силы Дополнительные рабочие руки в город Укрепление социальной базы сталинской диктатуры Повысился уровень механизации с/х труда

present5.com