ИГУМЕН — Древо

- Статья

- Новости

- Обсуждение

- Предложения

- Версии

Изменить

Статья из энциклопедии «Древо»: drevo-info.ru

Игу́мен (греч. ηγουμενος — ведущий) первоначально — начальник монастыря.

В древности игумен не обязательно был священником, впоследствии установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов.

В 1764 г. по Манифесту о секуляризации монастырских земель русские монастыри были распределены по трём классам; глава монастыря третьего, низшего класса стал называться игуменом. Отличие его от архимандрита (настоятеля монастыря первого или и второго класса) заключалось в том, что при богослужениях он облачается в простую монашескую мантию и набедренник, тогда как архимандрит облачается в мантию со «скрижалями», наперстный крест, палицу и митру.

До архиерейского собора 2-4 февраля 2011 года в Русской Церкви игуменство давалось в награждение монашествующему священству (соответствовало протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывалось с участием в управлении монастырем, хотя в большенстве Поместных Церквей игумен явлеется только наместником монастыря.

«Чин поставления во игумена, предусмотренный в архиерейском чиновнике, надлежит совершать над лицами, назначенными Священным Синодом настоятелями или наместниками монастырей, даже в тех случаях, когда таковыми являются архиереи или архимандриты. При этом игумену вручается посох. Над лицами, назначенными настоятелями (наместниками) монастырей до вступления в силу настоящего Положения, чин поставления в игумена с вручением посоха следует совершить при ближайшей возможности. Игумен занимает первое место среди пресвитеров при совершении богослужений во вверенной ему обители в период его настоятельства. В случае оставления должности звание игумена сохраняется в память о понесенных трудах»

[1].О поставлении в игумены см. посвящение.

В отношении игумений сохраняется более древнее использование термина исключительно в смысле начальницы монастыря. В современной практике игумениям также присвоено ношение наперсного креста и посоха.

В современной практике игумениям также присвоено ношение наперсного креста и посоха.

[1] Положение о богослужебно-иерархических наградах Русской Православной Церкви (2011) — http://www.patriarchia.ru/data/2011/02/05/1233349227/_poloze…doc

Редакция текста от: 10.06.2011 13:38:09

Дорогой читатель, если ты видишь, что эта статья недостаточна или плохо написана, значит ты знаешь хоть немного больше, — помоги нам, поделись своим знанием. Или же, если ты не удовлетворишься представленной здесь информацией и пойдешь искать дальше, пожалуйста, вернись потом сюда и поделись найденным, и пришедшие после тебя будут тебе благодарны.

«ИГУМЕН» еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс — Googleв других энциклопедиях: Яндекс — Википедия — Mail.ru —

в поисковых системах: Искомое.ru — Яндекс — Google

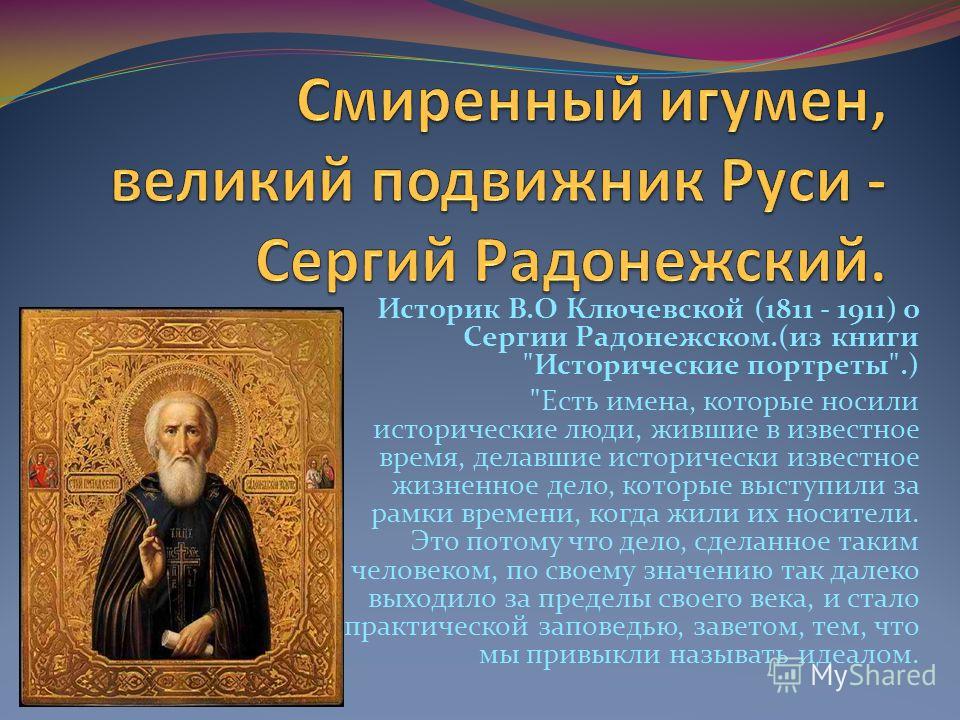

Святые Древней Руси Первое столетие монгольского завоевания было не только разгромом государственной и культурной жизни Древней Руси: оно заглушило надолго и ее духовную жизнь.  Это может удивлять тех, кто считает бесспорным, что политические и социальные катастрофы с необходимостью влекут за собою пробуждение религиозного чувства. Религиозная реакция на катастрофу, конечно, сказалась в русском обществе: проповедники видели в ужасах татарщины казнь за грехи. Но так велики были материальное разорение и тяжесть борьбы за существование, что всеобщее огрубение и одичание были естественным следствием. Около столетия Русская Церковь не знает новых святых иноков-преподобных. Единственная канонизуемая Церковью в это время форма святости – это святость общественного подвига, княжеская, отчасти святительская. Защита народа христианского от гибели заслонила другие церковные служения. Нужно было, чтобы прошла первая оторопь после погрома, чтобы восстановилось мирное течение жизни, – а это ощутимо сказалось не ранее начала XIV века, – прежде чем проснулся вновь духовный голод, уводящий из мира. Это может удивлять тех, кто считает бесспорным, что политические и социальные катастрофы с необходимостью влекут за собою пробуждение религиозного чувства. Религиозная реакция на катастрофу, конечно, сказалась в русском обществе: проповедники видели в ужасах татарщины казнь за грехи. Но так велики были материальное разорение и тяжесть борьбы за существование, что всеобщее огрубение и одичание были естественным следствием. Около столетия Русская Церковь не знает новых святых иноков-преподобных. Единственная канонизуемая Церковью в это время форма святости – это святость общественного подвига, княжеская, отчасти святительская. Защита народа христианского от гибели заслонила другие церковные служения. Нужно было, чтобы прошла первая оторопь после погрома, чтобы восстановилось мирное течение жизни, – а это ощутимо сказалось не ранее начала XIV века, – прежде чем проснулся вновь духовный голод, уводящий из мира.Новое подвижничество, которое мы видим со второй четверти XIV века, существенными чертами отличается от древнерусского.  Это подвижничество пустынножителей. Все известные нам монастыри Киевской Руси были городскими или пригородными. Большинство их пережило Батыев погром или позже было возобновлено (Киево-Печерский). Но прекращение святости указывает на их внутренний упадок. Городские монастыри продолжают строиться и в монгольское время (например, в Москве). Но большинство святых этой эпохи уходят из городов в лесную пустыню. Каковы были мотивы нового направления монашеского пути мы можем только гадать. С одной стороны, тяжелая и смутная жизнь городов, все еще время от времени разоряемых татарскими нашествиями (Ахмылова рать – 1322, Федорчукова рать – 1328), с другой – самый упадок городских монастырей могли толкнуть ревнителей на поиски новых путей. Излюбивши пустыню, они явили большую отрешенность от мира и его судьбы, чем подвижники киевские: в этом могло сказаться культурно-общественное потрясение татарской эпохи. Но, взяв на себя труднейший подвиг, и притом необходимо связанный с созерцательной молитвой, они поднимают духовную жизнь на новую высоту, еще не достигнутую на Руси. Это подвижничество пустынножителей. Все известные нам монастыри Киевской Руси были городскими или пригородными. Большинство их пережило Батыев погром или позже было возобновлено (Киево-Печерский). Но прекращение святости указывает на их внутренний упадок. Городские монастыри продолжают строиться и в монгольское время (например, в Москве). Но большинство святых этой эпохи уходят из городов в лесную пустыню. Каковы были мотивы нового направления монашеского пути мы можем только гадать. С одной стороны, тяжелая и смутная жизнь городов, все еще время от времени разоряемых татарскими нашествиями (Ахмылова рать – 1322, Федорчукова рать – 1328), с другой – самый упадок городских монастырей могли толкнуть ревнителей на поиски новых путей. Излюбивши пустыню, они явили большую отрешенность от мира и его судьбы, чем подвижники киевские: в этом могло сказаться культурно-общественное потрясение татарской эпохи. Но, взяв на себя труднейший подвиг, и притом необходимо связанный с созерцательной молитвой, они поднимают духовную жизнь на новую высоту, еще не достигнутую на Руси. Главою и учителем нового пустынножительного иночества был, бесспорно, преподобный Сергий, величайший из святых Древней Руси. Большинство святых XIV и начала XV века являются его учениками или «собеседниками», то есть испытавшими его духовное влияние. Тем не менее справедливость требует указать, что новое аскетическое движение пробуждается одновременно в разных местах, и преподобный Сергий как бы возглавляет его. Предание о четырех северных монастырях («заволжских») возводит их основание к XIII веку или в более далекое прошлое. Из них Спасо-Каменный на Кубенском озере приобретает в XV веке исключительное значение в качестве школы духовной жизни и митрополии монашеских колоний, наряду с обителями преподобного Сергия и Кирилла Белозерского. Но предание, связывающее темное начало монастыря с белозерским князем Глебом (1260), говорит лишь о том, что выброшенный бурей на остров князь нашел здесь спасавшихся иноков; оно ничего не знает о монастыре или церкви.  Из города Владимира вышел св. Пахомий (1384), основавший в костромских лесах Нерехтский монастырь. Нижегородский святитель Дионисий основал свой Печерский монастырь в подражание древнему Киевскому, и непосредственное влияние на него св. Сергия могло сказаться лишь с 1365 г., когда преподобный приходил в Нижний с политической миссией от митрополита.  Святые Стефан Махрищский и Дмитрий Прилуцкий – сверстники преподобного Сергия, но и несомненные «собеседники» его. Трудно сказать, насколько выбор ими пустыни для основанных ими монастырей обусловлен его прямым влиянием. Святые Стефан Махрищский и Дмитрий Прилуцкий – сверстники преподобного Сергия, но и несомненные «собеседники» его. Трудно сказать, насколько выбор ими пустыни для основанных ими монастырей обусловлен его прямым влиянием.Из всех подвижников XIV века лишь для преподобного Сергия мы имеем современное житие, составленное его учеником Епифанием (Премудрым), биографом Стефана Пермского. Епифаний был иноком Троицкой обители при жизни преподобного Сергия, и в течение двадцати лет после его кончины собирал заметки и материалы для будущего обширного жития. Несмотря на многословие, неумеренное цитирование священных текстов и «риторическое плетение словес», оно содержательно и вполне надежно. Бессильный в изображении духовной жизни святого, биограф дал точный бытовой портрет, сквозь который проступает внутренний незримый свет. Обширность этого жития была причиной того, что искусное его сокращение, выполненное заезжим сербом Пахомием, совершенно вытеснило на Руси первоначальный труд Епифания.  Епифаниева биография преподобного Сергия представляет единственное древнерусское житие, широко известное в настоящее время. Это избавляет нас от необходимости пересказывать его содержание. В большей мере, чем для преподобного Феодосия, мы можем ограничиться анализом духовного направления Сергиевой святости. Как и в житии Феодосия, детство Сергия (Варфоломея) рассказывается не по литературным шаблонам, а по семейным преданиям. Епифаний умеет передать столько подробностей о родителях и родственниках святого, что, вероятно, из этого источника (может быть, в передаче племянника Феодора), если не от самого Сергия, дошли до нас и два мистически-значительных предания, относящихся к детству Варфоломея. Одно говорит о посвящении его Пресвятой Троице еще до рождения в троекратном утробном вопле младенца во время литургии. Догматически-троичное истолкование этого события сохраняет следы на многих страницах жития. Так понимает его иерей Михаил, до рождения младенца предрекающий родителям его славную судьбу, о том же говорит и таинственный странник, благословивший отрока, и брат святого Стефан, предлагая освятить первую лесную церковь во имя Пресвятой Троицы; это же предание знает в Переяславле епископ Афанасий, заместитель митрополита.  Думается, мы совершили бы ошибку, если бы захотели объяснить эту столь настойчиво проводимую идею позднейшим перенесением в биографию святого троичного богословия, создавшегося вокруг необычного имени Сергиева храма. К тому же, Епифаний сам бессилен раскрыть богословский смысл этого имени. Думается, мы совершили бы ошибку, если бы захотели объяснить эту столь настойчиво проводимую идею позднейшим перенесением в биографию святого троичного богословия, создавшегося вокруг необычного имени Сергиева храма. К тому же, Епифаний сам бессилен раскрыть богословский смысл этого имени.Когда, похоронив родителей, Варфоломей зовет своего старшего брата Стефана, уже постригшегося в Хотькове, «на взыскание места пустынного», это он берет почин нового, необычного подвига.  Варфоломей вообще не имел учителя в своей духовной жизни. Брат Стефан, не выдержавший сам тягости лесного жития, и приходивший к нему для богослужения монах Митрофан, постригший его, могли ознакомить его с обиходом «монастырского дела» – не более. Св. Сергий сам находит свой путь. Варфоломей вообще не имел учителя в своей духовной жизни. Брат Стефан, не выдержавший сам тягости лесного жития, и приходивший к нему для богослужения монах Митрофан, постригший его, могли ознакомить его с обиходом «монастырского дела» – не более. Св. Сергий сам находит свой путь.При всей необычности Сергиева подвига, не следует все же забывать, что избранное им лесное урочище (Маковец) находилось в четырнадцати верстах от Радонежа и в десяти – от Хотьковского монастыря, где постриглись его родители и брат. Оттуда или из другого места навещал его игумен Митрофан, кто-то снабжал его, хотя и скудно, хлебом, за «укрухом» которого каждый день являлся из чащи укрощенный медведь. Двадцатилетний Варфоломей еще не отважился удаляться на десятки и сотни верст от человеческого жилья, как это сделают его ученики. Но Маковецкая пустынь уже не пригородный монастырь. Жизнь в ней уже северная Фиваида, среди зверей и бесовских страхований, среди природы, суровой к человеку, требующей от него труда в поте лица.  В последнем уже дано отличие северной трудовой Фиваиды от южной, созерцательной, – Египта. В последнем уже дано отличие северной трудовой Фиваиды от южной, созерцательной, – Египта.Пустынножитель, помимо своей воли, превращается в игумена монастыря. Не без сожаления встречает он первых своих учеников, которых не могли отпугнуть труды сурового жития. «Аз бо, господие и братиа, – говорит он им, – хотел есмь един жити в пустыни сей и тако скончатися на месте сем. Аще ли сице изволшу Богови еже быти на месте сем монастырю и множайшей братии, да будет воля Господня». Так же вздыхает он и отрекается, понуждаемый братией взять на себя игуменство после смерти Митрофана. Но, «побежен был от своего милованного братолюбия», принимает поставление от епископа вместе со священством, от которого он отказывался доселе. Наконец он получает от цареградского патриарха грамоту, чрезвычайно смутившую его смирение, с предложением устроить в монастыре «общее житие». Сергий советуется в Москве с митрополитом и лишь тогда заводит у себя общежитие, взяв на себя все бремя хозяйственной и административной ответственности.  Письмо патриарха Сергию косвенно свидетельствует о том, что киновийная жизнь, разрушившаяся в Киеве еще в XII столетии, ко временам Сергия была уже неизвестна на Руси. Так, шаг за шагом, преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, хотя бы замкнутый монастырской оградой, – чтобы вскоре переступить и эту самую ограду. Пустыню он завещает своим более счастливым ученикам, сам же выходит на проторенную стезю Феодосия. Письмо патриарха Сергию косвенно свидетельствует о том, что киновийная жизнь, разрушившаяся в Киеве еще в XII столетии, ко временам Сергия была уже неизвестна на Руси. Так, шаг за шагом, преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, хотя бы замкнутый монастырской оградой, – чтобы вскоре переступить и эту самую ограду. Пустыню он завещает своим более счастливым ученикам, сам же выходит на проторенную стезю Феодосия.Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и «худые ризы», которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Крестьянин, пришедший поглядеть на св. Сергия и не узнавший его в нищенской ряске, пока появление князя и земной поклон перед игуменом не рассеяли его сомнений, повторяет недоумение киевского возницы.  Общая зависимость от Студийского устава заставляет Сергия, как и Феодосия, обходить по вечерам кельи иноков и стуком в окно давать знать о себе прегрешающим против устава. Как и Феодосии, во дни голода и скудости Сергий уповает на Бога и обещает скорую помощь: и помощь является в виде присылки хлебов от таинственных христолюбцев. Все это традиционные черты в облике преподобного Сергия. Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы: ни вериг, ни истязаний плоти, – но сильнее безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия наказывающим своих духовных чад. Преподобный Феодосий принимал с радостью вернувшегося беглеца. Преподобный Сергий, когда его родной брат – вероятно, вместе с частью монахов – вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставил обитель и удалился к своему другу, игумену махрищскому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Общая зависимость от Студийского устава заставляет Сергия, как и Феодосия, обходить по вечерам кельи иноков и стуком в окно давать знать о себе прегрешающим против устава. Как и Феодосии, во дни голода и скудости Сергий уповает на Бога и обещает скорую помощь: и помощь является в виде присылки хлебов от таинственных христолюбцев. Все это традиционные черты в облике преподобного Сергия. Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы: ни вериг, ни истязаний плоти, – но сильнее безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия наказывающим своих духовных чад. Преподобный Феодосий принимал с радостью вернувшегося беглеца. Преподобный Сергий, когда его родной брат – вероятно, вместе с частью монахов – вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставил обитель и удалился к своему другу, игумену махрищскому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывала раскаявшаяся братия. И чудеса святого благодетельны и безгневны; он не карает грешников. Единственное исключение только подтверждает это. Богач, отнявший борова у бедняка и не вернувший его, несмотря на свое обещание святому, наказан лишь тем, что нашел похищенного борова, «всего кипяща червьми»: это скорее символическое осуждение «вражией части», как с хлебами ослушания у преподобного Феодосия. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывала раскаявшаяся братия. И чудеса святого благодетельны и безгневны; он не карает грешников. Единственное исключение только подтверждает это. Богач, отнявший борова у бедняка и не вернувший его, несмотря на свое обещание святому, наказан лишь тем, что нашел похищенного борова, «всего кипяща червьми»: это скорее символическое осуждение «вражией части», как с хлебами ослушания у преподобного Феодосия.В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умалить себя, принизить свою духовную силу. Исцелив ребенка, которого считали мертвым, он говорит отцу: «Прельстился еси, о человече, и не веси, что глаголеши: отроча бо твое, носящу ти его семо, на пути студенью изнемогши, тебе мнится, яко умре. Прежде бо общего воскресениа не можно есть ожити никому же». Свой источник он изводит из земли молитвой только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды и запрещает называть этот источник Сергиевым: «Яко да никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ: не бо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным».  Столь же традиционно – в палестинском духе – соединение задач монастыря с благотворительностью. Преподобный Сергий немедленно за введением общежития «заповеда нищих и странных довольно упокоевати и подавати требующим», связывая с исполнением этого христианского долга будущее процветание обители. Еще более поразительна программа монашеской жизни, которую, с особой торжественностью, Епифаний влагает в помышления Сергия после принятия им игуменства: «Помышляше во уме житие великого светильника, иже во плоти живущей на земли ангельски пожиша глаголю Антония великого и великого Евфимия, Савву Освященного, Пахомия ангеловидного, Феодосия Общежителя и прочих: сих житию и нравом удивляяся блаженный, како, плотни суще беснлотныа враги победита, ангелом сожители, авишася диаволу страшни, им же царие и человецы удивльшеся к ним приходяще, болящаа различными недугами исцелевахуся; и в бедах теплии избавителие и от смерти скории заступницы на путех и на мори нетруднии шественницы, недостаточествующим обильнии предстателие, нищим кормители, вдовам и сиротам неистощаемое сокровище».  Трудно представить себе большее несоответствие между египетским идеалом Антония или Пахомия и выраженным здесь призванием каритативного служения миру. Кто бы ни был автором этого размышления, Сергий или Епифаний, ученик его, оно дает чисто русское понимание иноческого служения. Трудно представить себе большее несоответствие между египетским идеалом Антония или Пахомия и выраженным здесь призванием каритативного служения миру. Кто бы ни был автором этого размышления, Сергий или Епифаний, ученик его, оно дает чисто русское понимание иноческого служения.Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Простота и как бы открытость характеризуют духовную жизнь Феодосия. Сергиева «простота без пестроты» лишь подготовляет к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще не слыханными на Руси видениями. Древние русские святые чаще имели видения темных сил, которые не пощадили и преподобного Сергия. Но только с Сергием говорили горние силы – на языке огня и света. Этим видениям были причастны и некоторые из учеников святого – те, которые составляли мистическую группу вокруг него: Симон, Исаакий и Михей. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого – светоносного мужа в блистающих ризах.  На настойчивые вопросы учеников Сергий открывает свою тайну: «О, чада любимаа, аще Господь Бог вам откры, аз ли могу се утаити? Его же видесте, – ангел Господень есть, и не токмо ныне днесь, но и всегда посещением Божием служащу ми недостойному с ним; вы же его видесте, никому же поведайте, дондеже есмь в жизни сей». Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел «велик пламень, изшедше от руку его» и окружающий всего Исаакия. Симон же, экклесиарх, рассказывал: «Служашу бо, рече, святому, видал огнь, ходящь по жертовнику, осеняюще олтарь и окрест святыа трапезы окружая; и когда святый хотя причаститися, тогда божественный огнь свится, яко же некая плащаница, и вниде во святый потирь и тако преподобный причастися». На настойчивые вопросы учеников Сергий открывает свою тайну: «О, чада любимаа, аще Господь Бог вам откры, аз ли могу се утаити? Его же видесте, – ангел Господень есть, и не токмо ныне днесь, но и всегда посещением Божием служащу ми недостойному с ним; вы же его видесте, никому же поведайте, дондеже есмь в жизни сей». Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел «велик пламень, изшедше от руку его» и окружающий всего Исаакия. Симон же, экклесиарх, рассказывал: «Служашу бо, рече, святому, видал огнь, ходящь по жертовнику, осеняюще олтарь и окрест святыа трапезы окружая; и когда святый хотя причаститися, тогда божественный огнь свится, яко же некая плащаница, и вниде во святый потирь и тако преподобный причастися».Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют и его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени: «Сергие!» Открыв окно, он видит необычайный свет в небе и множество «зело красных птиц», слетевшихся над его монастырем.  Небесный голос дает ему обетование: «Им же образом видел еси птица сиа, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». Небесный голос дает ему обетование: «Им же образом видел еси птица сиа, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати».С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его – исключительное по значению – видение. Преподобный Сергий первый из русских святых имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. Однажды блаженный отец молился по обычном своем правиле перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон Пречистой, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему, Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тотчас послышался голос: «Се Пречистая грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего, и видит он Пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, пал ниц святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю.  Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, Я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Господу неотлучна буду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И сказав сие, стала невидима. Святой же, в исступлении ума, одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, отче, Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они стояли и дивились про себя. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, Я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Господу неотлучна буду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И сказав сие, стала невидима. Святой же, в исступлении ума, одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, отче, Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла Она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости, и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла Она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости, и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении.Для двух из этих таинственных видений (двух литургических) мы можем найти аналогии в житии Евфимия Великого, издавна известном на Руси. Но и тут не представляется возможным говорить о простом литературном заимствовании. Слишком тесно они связаны с остальными видениями этой группы. Почти не сомнение, что предание о них сохранено мистической троицей учеников преподобного: Исаакием, Михеем и Симоном. Если Исаакий и Михей своей кончиной упредили св. Сергия и были связаны обещанием молчания до смерти, то от Симона Епифаний мог узнать о тайнах, оставшихся неведомыми для остальных монахов.  Соединим эти видения с влечением преподобного Сергия к пустыне, которое, при отсутствии аскетической суровости, объяснимо лишь созерцательным складом ума; вспомним о посвящении всей его жизни Пресвятой Троице, – для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была предметом умозрения, – и мы с необходимостью придем к предположению, что в лице преподобного Сергия мы имеем первого русского святого, которого, в православном смысле этого слова, можем назвать мистиком, то есть носителем особой, таинственной духовной жизни, не исчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения суть лишь знаки, отмечающие неведомое. Соединим эти видения с влечением преподобного Сергия к пустыне, которое, при отсутствии аскетической суровости, объяснимо лишь созерцательным складом ума; вспомним о посвящении всей его жизни Пресвятой Троице, – для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была предметом умозрения, – и мы с необходимостью придем к предположению, что в лице преподобного Сергия мы имеем первого русского святого, которого, в православном смысле этого слова, можем назвать мистиком, то есть носителем особой, таинственной духовной жизни, не исчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения суть лишь знаки, отмечающие неведомое.Но в свете этих видений вполне позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков «умного делания» или «умной» молитвы, идущее от св.  Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и юго-славянскому миру. Св. Григорий Палама, тырновский патриарх Евфимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о Фаворском свете и божественных энергиях. Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и юго-славянскому миру. Св. Григорий Палама, тырновский патриарх Евфимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о Фаворском свете и божественных энергиях.С середины, особенно с конца XIV века начинается – или возобновляется – сильное греческое и славянское влияние на северную Русь. При жизни преподобного Сергия в одном из ростовских монастырей, мы видели, изучались греческие рукописи, митрополит Алексий переводил им исправленное Евангелие с греческого подлинника. Сам преподобный Сергий принимал у себя в обители греческого епископа и получал грамоты от константинопольского патриарха. Одним из учеников преподобного Сергия был тезоименитый ему Сергий Нуромский, по преданию, пришелец с Афонской горы, и есть основания отождествлять ученика преподобного Сергия Радонежского Афанасия, Серпуховского игумена, с тем Афанасием Русином, который списал на Афоне в 1431 г.  «под крылием св. Григория Паламы» сборник житий для Троицы-Сергия. Библиотека Троицкой лавры хранит древнейшие славянские списки Григория Синаита XIV и XV веков. В XV же веке там были списаны и сочинения Симеона Нового Богослова. Все это еще не устанавливает прямых влияний Греции на религиозность преподобного Сергия. Но пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия – единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу. В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников преподобного Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый для нас лишь видениями (можно сопоставлять светоносные видения Сергия с Фаворским светом исихастов), приобретают для нас большую определенность. «под крылием св. Григория Паламы» сборник житий для Троицы-Сергия. Библиотека Троицкой лавры хранит древнейшие славянские списки Григория Синаита XIV и XV веков. В XV же веке там были списаны и сочинения Симеона Нового Богослова. Все это еще не устанавливает прямых влияний Греции на религиозность преподобного Сергия. Но пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия – единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу. В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников преподобного Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый для нас лишь видениями (можно сопоставлять светоносные видения Сергия с Фаворским светом исихастов), приобретают для нас большую определенность.От мистики до политики огромный шаг, но преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо для братьев своих, для русской земли.  Вмешательство преподобного в судьбу молодого государства московского, благословение им национального дела было, конечно, одним из оснований, почему Москва, а вслед за нею и вся Русь чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он занял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками Руси. Вмешательство преподобного в судьбу молодого государства московского, благословение им национального дела было, конечно, одним из оснований, почему Москва, а вслед за нею и вся Русь чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он занял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками Руси.Князья московские и удельные посещали Сергия в его обители, и сам он выходил к ним из ее стен, бывал в Москве, крестил сыновей Дмитрия Донского, брал на себя выполнение политических поручений. Нет сомнения, что в своих политических шагах преподобный Сергий руководился волей митрополита Алексия, совмещавшего сан святителя с властью правителя государства. Это Алексий посылает Сергия в Нижний Новгород к рассорившимся братьям-князьям, чтобы заставить покориться младшего, противника Москвы. По приказанию митрополита Сергий «затворил» все церкви в Нижнем, чтобы вынудить князя к подчинению. Эта небывалая на Руси мера, соответствующая католическому интердикту, не имела успеха, но ответственность за нее, как и за ее неудачу, ложится всецело на митрополита.  В другой раз преподобный Сергий ездил послом к рязанскому князю Олегу, чтобы склонить его к примирению и союзу с великим князем Дмитрием. На этот раз его миссия увенчалась успехом. Всякий русский помнит благословение преподобным Сергием Донского на его битву с Мамаем. Уже перед самым боем подоспел скороход с посланием от святого: «Без всякого сомнения, господине, со дерзновением пойди противу свирепства их, никакоже ужасайтеся, всяко поможет ти Бог». В течение всей кровавой Куликовой сечи прозорливый старец в своем монастыре указывал братии перипетии боя, называл имена павших. Летопись рассказывает, что св. Сергий дал князю даже двух своих иноков, из бывших бояр. Пересвета и Ослябю, из которых первый пал в битве (безоружный – «схима вместо шлема»). В другой раз преподобный Сергий ездил послом к рязанскому князю Олегу, чтобы склонить его к примирению и союзу с великим князем Дмитрием. На этот раз его миссия увенчалась успехом. Всякий русский помнит благословение преподобным Сергием Донского на его битву с Мамаем. Уже перед самым боем подоспел скороход с посланием от святого: «Без всякого сомнения, господине, со дерзновением пойди противу свирепства их, никакоже ужасайтеся, всяко поможет ти Бог». В течение всей кровавой Куликовой сечи прозорливый старец в своем монастыре указывал братии перипетии боя, называл имена павших. Летопись рассказывает, что св. Сергий дал князю даже двух своих иноков, из бывших бояр. Пересвета и Ослябю, из которых первый пал в битве (безоружный – «схима вместо шлема»).Достойно внимания, что жития преподобного Сергия – как Епифаниево, так и Пахомиево – не упоминают ни об иноках воинах, ни о политических миссиях преподобного Сергия. Летописи и жития освещают нередко разные стороны деятельности святых.  В этом нужно видеть тонкое различие оценки. Не все в политической деятельности преподобного Сергия было «оцерковлено». Его помощь московскому князю против удельных принадлежит его времени, и мы не в праве канонизовать ее, как и политику святых князей. Остается вечным в церковном сознании благословение Сергия на брань с врагами христианства. На Куликовом поле оборона христианства сливалась с национальным делом Руси и политическим делом Москвы. В неразрывности этой связи дано и благословение преподобного Сергия Москве, собирательнице государства русского. В этом нужно видеть тонкое различие оценки. Не все в политической деятельности преподобного Сергия было «оцерковлено». Его помощь московскому князю против удельных принадлежит его времени, и мы не в праве канонизовать ее, как и политику святых князей. Остается вечным в церковном сознании благословение Сергия на брань с врагами христианства. На Куликовом поле оборона христианства сливалась с национальным делом Руси и политическим делом Москвы. В неразрывности этой связи дано и благословение преподобного Сергия Москве, собирательнице государства русского.Когда митрополит Алексий перед кончиной хотел избрать преподобного Сергия своим преемником, возложив на него попечение об общерусском церковном (и конечно, государственном) деле. Сергий оказался непреклонным: «Владыко святый, аще не хощеши отгнати мою нищету от слышания святыни твоея, прочее не приложи о сем глаголати к моей худости». Сергий умел отстоять на какой-то границе права своей духовной жизни и над национальным церковным служением.  Но и ему приходилось приносить жертвы родине, как ранее – своим братьям. В его завершенной святости, по-видимому, не было места для тяжелых конфликтов, – или они остались скрыты от нас. Преподобный Сергий, в еще большей мере, чем Феодосий, представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее: мистического и политического. Мистик и политик, отшельник и киновит совместились в его благодатной полноте. Но в следующий век пути разойдутся: ученики преподобного Сергия направятся в разные стороны. Но и ему приходилось приносить жертвы родине, как ранее – своим братьям. В его завершенной святости, по-видимому, не было места для тяжелых конфликтов, – или они остались скрыты от нас. Преподобный Сергий, в еще большей мере, чем Феодосий, представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее: мистического и политического. Мистик и политик, отшельник и киновит совместились в его благодатной полноте. Но в следующий век пути разойдутся: ученики преподобного Сергия направятся в разные стороны.

Георгий Федотов |

|

Постановление Собора епископов: На заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 7/20 мая 2008 г. Указ: Направить биографическую справку игумена Иоанна (Берзиньша) с соответствующим обращением к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой утвердить его кандидатуру на епископскую хиротонию. При утверждении его кандидатуры Священным Синодом Московской Патриархии определить время и место его хиротонии. После консультации с Высокопреосвященнейшими членами Священного Синода Московского Патриархата Святейший Патриарх Московский и всея Руси утвердил избрание игумена Иоанна 19 июня. Хиротония во игумена Иоанна будет совершена в старообрядческом храме Рождества Христова в городе Эри в субботу, 21 июня с.г. Биография игумена Иоанна: Родился Петрис Берзиньш 3/16, 19 марта57 в Куме, Австралия, латышских православных беженцев Леонида (1921-1996) и Маргариты (1924-) Берзиньшей.

|

|

Русское монашество после коммунизма | EWTN

A ZENIT DAILY DISPATCH

Русское монашество после коммунизма

Интервью с православным монахом о старых и новых проблемах

Антонио Гаспари

NO

ROM. 2009 (ЗЕНИТ)

Пережив советский коммунизм, русское православное монашество теперь сталкивается с новой угрозой секуляризации, поскольку оно проходит через период испытаний, которые может вылечить только время.

Отец Петр Мещеринов высказал эти мысли, обсуждая с ЗЕНИТом новые и непреходящие вызовы русского монашества. Игумен (титул, аналогичный игумену) Московского Свято-Данилова монастыря находился в Италии на конференции о восточном и западном монашестве.

Отец Мещеринов — заместитель директора Центра духовного воспитания детей и подростков Московского Патриархата.

ЗЕНИТ: Насколько важны созерцание и действие в восточном монашестве?

Отец Мещеринов: Я могу говорить о русском монашестве. Уже с давних времен по традиции у нас есть два разных монашеских пути, связанных с двумя русскими святыми: преподобным Нилом Сорским и преподобным Иосифом Волоколамским. Они были современниками и яростно спорили даже между собой.

Это были очень глубокие обличения, довольно сложные споры, и я мог бы так кратко обобщить те течения, которые отстаивали два святых: Нил Сорский защищал созерцательное измерение, тогда как Иосиф Волоколамский защищал деятельное измерение.

Нельзя сказать, что эти две стороны находятся в противоречии друг с другом, потому что в отношении созерцательного измерения мы видим его влияние и в русской культурной жизни, в литературе, в переоткрытии Отцов Церкви. С другой стороны, если мы возьмем более активное течение св. Иосифа Волоколамского, более связанное с социальной [сферой], мы можем заметить, что своим действием он не намеревался заменить государство, но остался тверд в своей приверженности своей собственной созерцательные корни.

В заключение мы можем сказать, что между двумя измерениями нет реального противоречия.

Уже св. Макарий Великий говорил, что у каждого монаха есть свое особое призвание, своя особая деятельность; поэтому созерцающие не должны судить тех, кто служит, и наоборот, те, кто служат, не должны судить тех, кто предан созерцательной жизни, потому что они глубоко связаны друг с другом и вместе составляют истинную христианскую монашескую общину.

ЗЕНИТ: Кто мученики русского монашества? Сколько их там?

Отец Мещеринов: В отношении русского монашества можно говорить прежде всего о новомучениках ХХ века. Многие из них были канонизированы, и многие еще не канонизированы, но массовое закрытие монастырей в советское время свидетельствует о том, что монахи отдали свою жизнь, чтобы защитить монашеский идеал.

Многие из них были канонизированы, и многие еще не канонизированы, но массовое закрытие монастырей в советское время свидетельствует о том, что монахи отдали свою жизнь, чтобы защитить монашеский идеал.

ЗЕНИТ: Как реагируют российские монашеские общины перед лицом стремительной и неконтролируемой гонки современности?

Отец Мещеринов: Монастырские общины реагируют двояко. Для ответа на этот вопрос необходимо иметь в виду, что русская монашеская традиция была насильственно прервана в советский период, и поэтому русское монашество сегодня фактически ищет ответ на этот вопрос.

Пока ответа не найдено, поэтому вариантов два: либо радикальное отделение и самоисключение из мира, что не является здоровым «уходом от мира», как это понималось в прошлом при мышлении монашества, а маниакальный способ защитить себя от агрессии мира. [И] второй вариант связан с секуляризацией, внешне объявляя себя монахом, а на деле встраивая в ход мирской жизни каждого.

Этот момент испытаний еще не нашел ответа в жизни Церкви. По моему личному мнению, я думаю, что община, безусловно, должна защищать себя от некоторых явлений современного мира, но эта защита должна происходить трезво, уместно, здорово и церковно, а не асоциально.

По моему личному мнению, я думаю, что община, безусловно, должна защищать себя от некоторых явлений современного мира, но эта защита должна происходить трезво, уместно, здорово и церковно, а не асоциально.

ЗЕНИТ: Какова реальность этих сообществ сегодня?

Отец Мещеринов: Главная трагедия нашей церковной жизни сегодня — полное отсутствие общины. Есть общины, рожденные вопреки позиции Церкви в общем смысле; однако общин как таковых как нормы общественной жизни не существует.

Это, несомненно, связано с советским наследием, потому что в тот период к любому скоплению относились с подозрением и угрожали репрессиями; фактически антисолидарный инстинкт зародился в самом сознании многих поколений людей.

Когда люди сегодня входят в Церковь, воспитанные в соответствии с этим менталитетом, очень трудно [им] почувствовать и даже понять, что это христианская община, потому что любая форма скопления страдает от влияния советского коллективизма, тогда как Христианская община и советский коллективизм — две вещи, не имеющие ничего общего друг с другом.

принято решение о совершении архиерейских санов Русской Православной Церкви Заграницей:

принято решение о совершении архиерейских санов Русской Православной Церкви Заграницей: