Почему пьеса «Горе от ума» — комедия?

Грибоедов назвал свою пьесу комедией, и это вызывает недоумение: концовка «Горя от ума» совсем не смешная и не счастливая, как это обычно бывает в комедиях. Положительный герой Чацкий терпит полный крах: он теряет любимую девушку, его общественное служение не приносит никакого результата, напротив, его объявляют сумасшедшим, и он вынужден уехать из Москвы. Учитывая сказанное, «Горе от ума» скорее можно назвать драмой, но, внимательно проанализировав пьесу, следует согласиться с автором — он написал именно комедию.

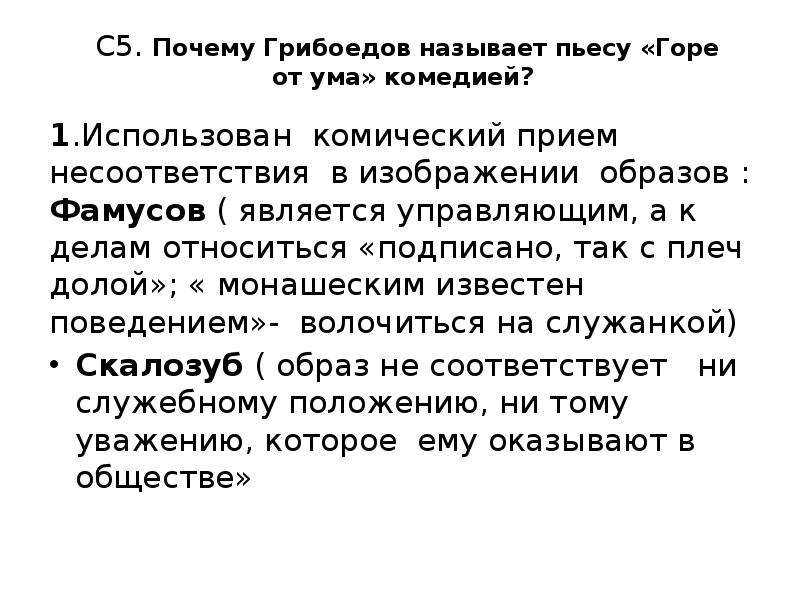

В основе любой комедии лежит эффект комического: он состоит в том, что внутренняя пустота и ничтожность героя (героев) прячутся за внешностью, которая имеет претензии на содержание и реальное значение. Это противоречие между блестящим внешним видом и внутренней пустотой представлено в «Горе от ума». Идеолог дворянства Фамусов с гордостью рассуждает в пьесе о заслугах своего класса перед государством, о дворянской образованности, высокой нравственности и чести.

Комическое прямо, без намёков может проявляться в двух видах — в сатире и юморе. Сатира — гневное осмеяние всего, что мешает осуществлению передового (положительного) общественного идеала. Сатира в корне отрицает осмеиваемое явление. Юмор — добродушный смех над личными недостатками человека. В «Горе от ума» есть и юмор, и сатира. Например, юмористическая ситуация складывается, когда Фамусов в первом действии ставит Софье в пример своё монашеское поведение, а за несколько минут до этого заигрывал с Лизой. Лиза, видимо, хочет уличить Павла Афанасьевича и начинает говорить, но он быстро прерывает её: «Молчать! Ужасный век!» (1,4). Или в начале второго действия Фамусов диктует секретарю Петрушке длинный список праздничных и поминальных обедов, на которые он приглашён на будущей неделе, и тут же рассуждает о вреде обжорства.

Дворянскому реакционному лагерю Грибоедов даёт резко отрицательную оценку, возвышающуюся до гневной сатиры. Беспощадно высмеиваются все представители фамусовского общества, начиная с самого Павла Афанасьевича. Саморазоблачение (самохарактеристика) — главный приём, используемый автором для изображения героев. Фамусов — довольно важный чиновник — к своим служебным обязанностям относится халатно. Он откровенно заявляет, что не имеет желания вникать в дела:

А у меня что дело, что не дело,

Обычай мой такой:

Подписано, так с плеч долой. (1,4)

Фамусов демонстрирует презрительное отношение к подчинённым (Молчалину, слугам) и одновременно восхваляет заискивание перед важными персонами, вспоминая о дяде Максиме Петровиче:

А дядя! что твой князь? что граф?

Сурьёзный взгляд, надменный нрав.

Когда же надо подслужиться,

И он сгибался вперегиб…(II, 2)

Фамусов — старик, человек прошлого века, поэтому сатира Грибоедова по отношению к этому герою не очень ядовита. Зато молодых дворян чиновника Молчалина и полковника Скалозуба — автор не щадит. Молчалин в начале пьесе показан застенчивым, услужливым молодым человеком, старательным чиновником, о котором Фамусов говорит:

Один Молчалин мне не свой,

И то затем, что деловой. (II, 5)

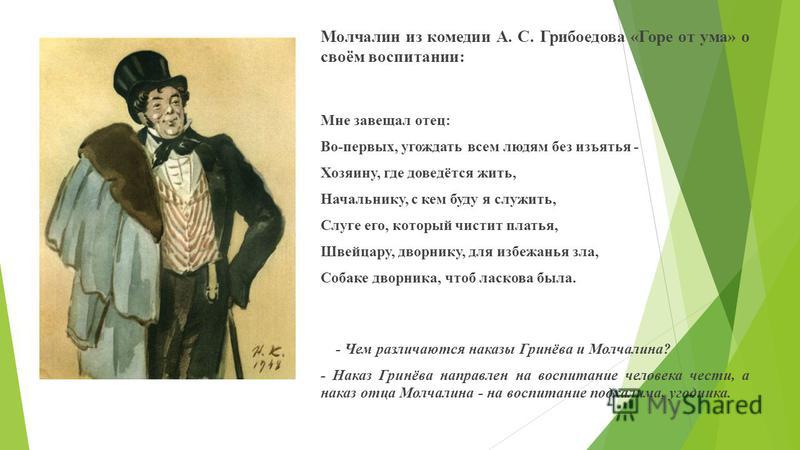

Дальнейшие события раскрывают суть этого героя. Мелкие чувства, подленькое желание сделать карьеру, несмотря ни на что, даже пожертвовав ради карьеры любовью, честью, человеческим достоинством, — вот каков Молчалин на самом деле. Его саморазоблачение происходит в последнем действии, когда он рассказывает Лизе о завещании отца угождать всем подряд: начальникам, домовладельцу, слугам, дворнику, даже дворниковой собаке.

При сравнении Молчалина и Фамусова обнаруживается второй сатирический приём Грибоедова — «кривое зеркало». Старый и молодой чиновники внешне не похожи друг на друга: один — солидный, состоятельный барин, уважаемый всеми и знакомый со всей Москвой; другой — бедный, не известный никому секретарь, переведённый из Твери. Однако взгляды на жизнь у них одинаковые. В Молчалине, как в кривом зеркале, отражаются карьеризм и низкопоклонство, которые в скрытой форме присущи Фамусову. Молчалин убеждён, что обязан подчиняться начальникам во всём не потому, что они правы, а потому, что пока у него чин маленький: «В мои лета не должно сметь Своё суждение иметь» (III, 3). Он даже принимает вид влюблённого в Софью, чтобы угодить дочери своего начальника. Будущность у Молчалина самая блестящая, он со временем станет новым Фамусовым, а может, пойдёт и ещё дальше. Достаточно вспомнить рассказ Репетилова о бывших секретарях его высокопоставленного тестя:

Старый и молодой чиновники внешне не похожи друг на друга: один — солидный, состоятельный барин, уважаемый всеми и знакомый со всей Москвой; другой — бедный, не известный никому секретарь, переведённый из Твери. Однако взгляды на жизнь у них одинаковые. В Молчалине, как в кривом зеркале, отражаются карьеризм и низкопоклонство, которые в скрытой форме присущи Фамусову. Молчалин убеждён, что обязан подчиняться начальникам во всём не потому, что они правы, а потому, что пока у него чин маленький: «В мои лета не должно сметь Своё суждение иметь» (III, 3). Он даже принимает вид влюблённого в Софью, чтобы угодить дочери своего начальника. Будущность у Молчалина самая блестящая, он со временем станет новым Фамусовым, а может, пойдёт и ещё дальше. Достаточно вспомнить рассказ Репетилова о бывших секретарях его высокопоставленного тестя:

Секретари его все хамы, все продажны,

Людишки, пишущая тварь,

Все вышли в знать, все нынче важны,

Гляди-ка в адрес-календарь. (IV, 5)

Таким образом, Молчалин, по мнению Грибоедова и Чацкого, «дойдёт до степеней известных, Ведь нынче любят бессловесных» (1,7).

Приём «кривого зеркала» используется при создании образов Чацкого и Репетилова. В Репетилове Грибоедов высмеивает пустозвонство, претендующее на ум, и значительность. Если Чацкий серьёзно критикует общественные нравы в России, недостатки дворянства, то Репетилове весёлой компанией из Английского клуба «интересничает» и играет в заговорщиков. Если у Чацкого есть высокий общественный идеал, к которому он устремлён, то у членов «секретнейшего союза» (IV, 4) нет никаких убеждений, а есть желание скандализировать общество смелыми фразами и вызывающим поведением, «чтоб свет о них хоть что-нибудь сказал» (III, 1). Репетилов в пьесе является карикатурой на Чацкого, так как неумолкающая болтовня первого внешне похожа на умные, хотя часто неуместные рассуждения Чацкого. Главный герой красиво проповедует перед бабушками и дедушками на балу, перед Скалозубом и Молчалиным, которых, по мнению автора, высокими словами не исправишь, тем более что Чацкий и все остальные персонажи не слушают друг друга.

В пьесе есть сцена, когда Фамусов, чтобы не слушать крамольные речи Чацкого, затыкаетушиине слышит даже доклад своего лакея (II, 2). Эта ситуация повторяется, когда на балу разговаривают два глухих старичка — графиня-бабушка Хрюмина и князь Тугоуховский — и никак не могут понять друг друга (III, 20). Подобная ситуация опять возникает в конце третьего действия, когда все гости танцуют, не желая слушать обличительные речи Чацкого в свой адрес.

Яркая, оригинальная речь — ещё один приём сатирической характеристики персонажей в пьесе Грибоедова. Например, внешне Скалозуб — блестящий военный и завидный жених. Но как только он начинает говорить, сразу проявляет свою истинную сущность тупого солдафона, который не умеет связать двух слов и правильно выразить свои мысли. Софья говорит о нём: «Он слова умного не выговорил сроду» (I, 5). Сам бравый полковник невольно подтверждает правоту Софьи, когда пытается шутить о неизвестной ему даме:

Не знаю-с, виноват;

Мы с нею вместе не служили. (II, 5)

(II, 5)

О своих успехах по службе он говорит совсем уж алогично. Когда Софья вспоминает о Чацком, она говорит, что он «в друзьях особенно счастлив» (I, 5), то есть круг общения Чацкого состоит из умных, интересных людей. Скалозуб тоже считает, что «счастлив в товарищах» (II, 5), но по-другому: одни уходят в отставку по возрасту, а другие погибают на войне, всё это помогает самому Скалозубу быстро подниматься по служебной лестнице. Когда Фамусов с восторгом описывает Москву, Скалозуб выражает своё согласие весьма красноречиво: «Дистанция огромного размера» (II, 5). А потом изрекает совершенно глупую фразу о пожаре Москвы 1812 года, который послужил старой столице «много к украшенью» (там же).

Сатирическому изображению служат и характеристики, которые дают друг другу персонажи. Чацкий называет Скалозуба: «Хрипун, удавленник, фагот, Созвездие манёвров и мазурки» (III, 1). Хлёстова говорит о Загорецком: «Лгунишка он, картёжник, вор» (III, 10). Приёмом сатирического изображения у Грибоедова становятся фамилии персонажей: Скалозуб, Молчалин, Хлёстова, Репетилов и т. д., а у двух гостей Фамусова вообще нет фамилий, они названы г.N и г.D. Так ядовито драматург указывает на заурядность этих героев, ничем не примечательных.

д., а у двух гостей Фамусова вообще нет фамилий, они названы г.N и г.D. Так ядовито драматург указывает на заурядность этих героев, ничем не примечательных.

Подводя итог, следует отметить, что в теории литературы различаются комедии положений и комедии характеров. В комедии первого типа источником смешного является хитроумный сюжет, в комедии второго типа — характеры героев. В «Горе от ума» сочетаются приёмы комедий обоих типов — и смешные сценические положения, и яркие характеры действующих лиц. Примером первого может служить эпизод, когда княгиня Тугоуховская посылает своего глухого мужа пригласить Чацкого на обед. Старичок топчется около главного героя до тех пор, пока не получает громкий приказ воротиться назад (III, 7). Или Репетилов со всего размаха падает на лестнице (IV, 4). Или Загорецкий, услышав своё имя от Хлёстовой, «выставляется вперёд» (III, 10), но поспешно прячется втолпе после сомнительных похвал старухи в свой адрес.

Главное в пьесе, как было показано, не комические ситуации, а ядовитая сатира на дворянское общество. Некоторые сомнения вызывает только финал: оскорблённый в своих лучших чувствах, Чацкий уезжает из Москвы, увозя в душе «мильон терзаний» (III, 22). Из противостояния Чацкого всему фамусовскому обществу в пьесе рождается драматический пафос. Однако элементы драматизма вполне могут присутствовать в высокой (то есть глубокой по содержанию, а не развлекательной) комедии. Последняя фраза Фамусова, озабоченного мнением княгини Марьи Алексеевны (как следует из ситуации, известной московской сплетницы), сглаживает, но не уничтожает совсем драматизм финала и опять возвращает в пьесу комический пафос. Комический эффект этой реплики усиливается тем, что княгиня названа неожиданно, ведь раньше о ней не было сказано ни слова.

Некоторые сомнения вызывает только финал: оскорблённый в своих лучших чувствах, Чацкий уезжает из Москвы, увозя в душе «мильон терзаний» (III, 22). Из противостояния Чацкого всему фамусовскому обществу в пьесе рождается драматический пафос. Однако элементы драматизма вполне могут присутствовать в высокой (то есть глубокой по содержанию, а не развлекательной) комедии. Последняя фраза Фамусова, озабоченного мнением княгини Марьи Алексеевны (как следует из ситуации, известной московской сплетницы), сглаживает, но не уничтожает совсем драматизм финала и опять возвращает в пьесу комический пафос. Комический эффект этой реплики усиливается тем, что княгиня названа неожиданно, ведь раньше о ней не было сказано ни слова.

В целом «Горе от ума» соответствует всем признакам сатирической комедии. Грибоедов использует различные приёмы комического: саморазоблачение, «кривое зеркало», «разговор глухих», характеристики от других персонажей, «говорящие» фамилии, характерную речь. Иными словами, смех является в пьесе основным средством для раскрытия характеров действующих лиц и для разрешения конфликта.

Автор «Горя от ума» Александр Грибоедов: жизнь и судьба

Сергей АЛДОНИН

21.04.2020

В истории литературы он остался автором одной — зато какой! — комедии, хотя, кроме «Горя от ума», его перу принадлежат несколько стихотворений и водевилей, а также отрывки из неоконченных произведений. Лишь небольшие фрагменты дошли до нас от трагедии Александра Грибоедова «Грузинская ночь» — слушатели, современники автора, находили ее еще более талантливой, чем «Горе…». Но превыше всего — пример поразительного благородства и редкой отваги, явленный нам в судьбе этого чрезвычайно одаренного, не умевшего лишь прислуживаться человека.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

Его далекий предок прибыл в Москву из Польши в Смутное время — как говорится, «на ловлю счастья и чинов». Принял православие и присягнул русскому трону. По линии матери одним из пращуров Грибоедова был видный политический деятель эпохи царя Алексея Михайловича, правовед и историограф, знаменитый дьяк Федор Иоакимович. Тот являлся составителем главного свода законов России — «Соборного уложения», написал «Историю о царях и великих князьях», в которой высоким слогом обосновал права династии Романовых на московский престол. Александр Сергеевич гордился родством с этим талантливым политиком, историком и писателем.

Принял православие и присягнул русскому трону. По линии матери одним из пращуров Грибоедова был видный политический деятель эпохи царя Алексея Михайловича, правовед и историограф, знаменитый дьяк Федор Иоакимович. Тот являлся составителем главного свода законов России — «Соборного уложения», написал «Историю о царях и великих князьях», в которой высоким слогом обосновал права династии Романовых на московский престол. Александр Сергеевич гордился родством с этим талантливым политиком, историком и писателем.

Получивший воспитание в той самой среде, которую позже высмеял в бессмертной комедии, свою любовь к Москве автор «Горя от ума» не утратил ни в Тифлисе, ни в Тебризе, собирался прославить Белокаменную в трагедии о 1812 годе. Жаль, что великий замысел так и остался нереализованным.

Ранняя одаренность Грибоедова удивительна даже по меркам Золотого века русской литературы. Еще подростком он овладел едва ли не всеми европейскими языками, к коим в зрелости добавил восточные. Изучал историю, филологию, право, слыл виртуозным музыкантом. Ощущая некоторое интеллектуальное превосходство над ровесниками, иногда заносился, и его считали гордецом. Однако с особой придирчивостью Александр Грибоедов относился прежде всего к самому себе.

Изучал историю, филологию, право, слыл виртуозным музыкантом. Ощущая некоторое интеллектуальное превосходство над ровесниками, иногда заносился, и его считали гордецом. Однако с особой придирчивостью Александр Грибоедов относился прежде всего к самому себе.

Совсем еще юный гусар, он мечтал сразиться в 1812-м с французами, но полк, где служил будущий литератор, остался в резерве. В молодые годы отдал дань разгулам, светским развлечениям, которые нередко заканчивались драматически. На его бретерском счету — несколько дуэлей и вереница романтических историй. Грибоедов вышучивал все на свете, кроме русских святынь, становился собранным и строгим, когда речь шла о чести Отечества, когда на нее посягали «французики из Бордо».

ДИПЛОМАТ ИМПЕРИИ

После первой длительной командировки (направлялся в Персию через Кавказ) былой вертопрах остепенился, полюбил одиночество, молитву, стал все больше задумываться о долге. «Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов!» — писал о нем верный друг на долгие годы Вильгельм Кюхельбекер.

На Кавказе Александр Сергеевич стал не просто адъютантом, но младшим товарищем и соратником прославленного генерала Ермолова, а в одном из писем составил такую характеристику полководца: «Что за славный человек: мало того, что умен, нынче все умны, но совершенно по-русски на все годен, не на одни великие дела, не на одни мелочи… Притом тьма красноречия, и не нынешнее отрывочное, несвязное наполеоновское риторство, его слова хоть сейчас положить на бумагу. Любит много говорить, однако позволяет говорить и другим».

Пришло время, и Алексей Ермолов спас друга — после декабрьского восстания 1825-го. В заговоре Грибоедов не участвовал, к революционным планам относился скептически («Сто прапорщиков хотят изменить государственный быт России!»), но у него хватало приятелей среди активистов тайных обществ. На допросах его фамилия прозвучала несколько раз, и он-таки оказался под стражей. Ермолов вовремя уничтожил бумаги, которые могли скомпрометировать арестованного. К счастью, через несколько месяцев Александра Сергеевича отпустили и даже присвоили ему очередной чин — надворного советника. Он снова отправился на Восток — налаживать дипломатические связи.

К счастью, через несколько месяцев Александра Сергеевича отпустили и даже присвоили ему очередной чин — надворного советника. Он снова отправился на Восток — налаживать дипломатические связи.

СЮЖЕТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

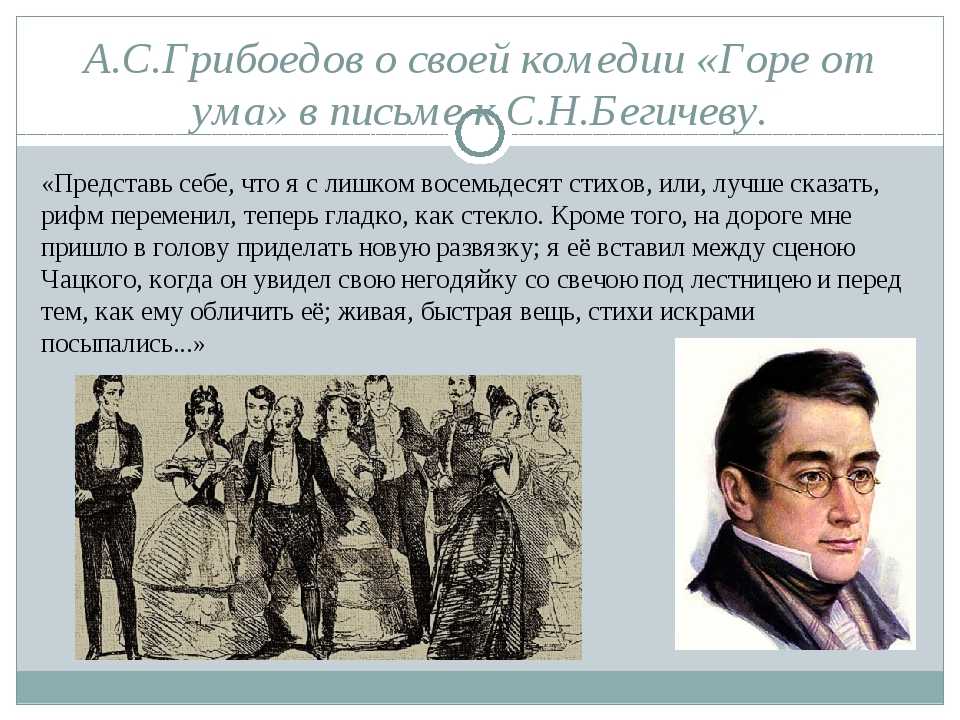

В Персии и Тифлисе был сочинен первый вариант комедии, названной поначалу «Горе уму». Конечно, автор сочувствовал Чацкому, одаренному и честолюбивому молодому человеку, не желающему подчиняться предрассудкам, гнету больших денег и законам слепого чинопочитания. Он требовал от своих персонажей благородства — и от Фамусова, в котором вывел родного дядю, известного светского льва, адепта старинных нравов, и от Молчалина, предавшего идеалы своего свободолюбивого поколения, выбравшего, по сути, лакейскую стезю.

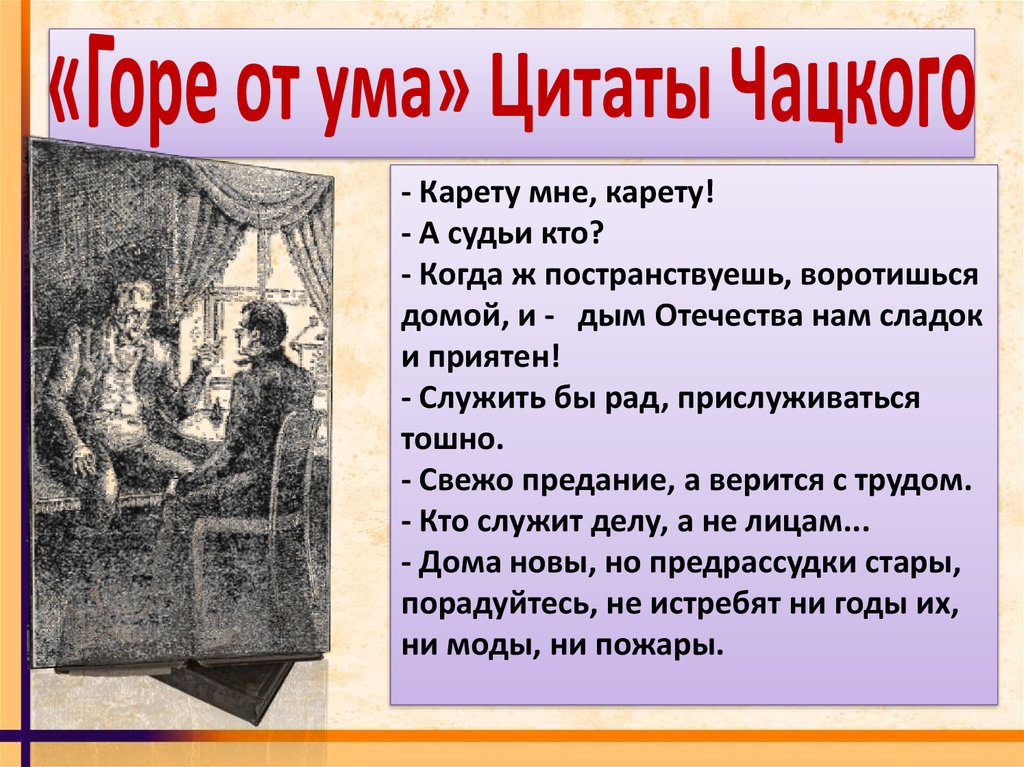

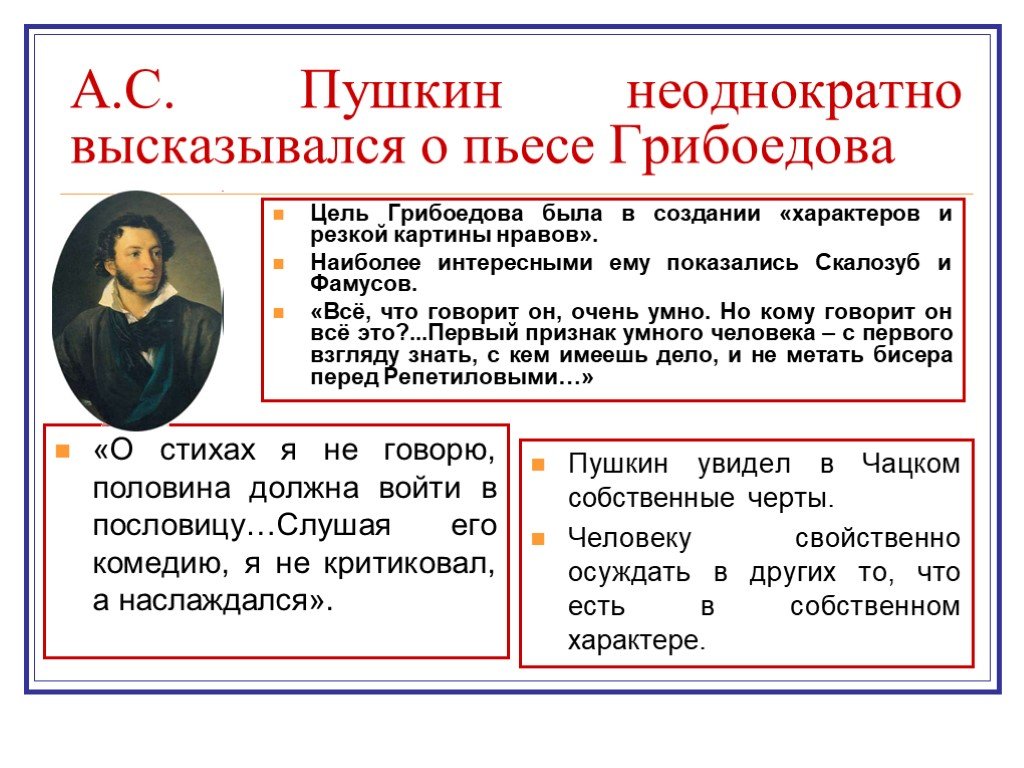

Пушкин высоко оценил поэтическое мастерство Грибоедова, предсказал, что десятки реплик из его творения станут пословицами, однако к главному герою пьесы отнесся критически: «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.».

А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.».

При жизни Александра Сергеевича-второго пьеса не попала на большую сцену. Власти побаивались острого конфликта между «старым» и «новым», «Чацким» и «Фамусовым». В речах вольнодумного героя видели чуть ли не призыв к политическому перевороту. Зато сочинение стремительно распространялось в «списках» — его переписывали вручную. По империи ходило более сорока тысяч таких экземпляров! А значит, вся читающая Россия знала автора. Его остроты звучали повсюду.

Театр Грибоедова — это натянутая струна интриги, насмешка и боль, наконец, щедрая россыпь крылатых выражений, обогативших нашу речь, подаривших ей новые смысловые и стилистические оттенки. «Счастливые часов не наблюдают», «Злые языки страшнее пистолета», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Ум с сердцем не в ладу», «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» — эти фразы мы повторяем, вслух и про себя, очень часто. Они помогают привести в порядок мысли, рассмотреть внезапные нюансы житейских ситуаций и чувств. Нерв грибоедовской драмы — в обостренном восприятии понятия личной чести. Чацкий находит унижением человеческого достоинства жизнь по лекалам света с его предрассудками, зависимостью от мнения «княгини Марьи Алексевны». Лицемерить, хитрить для него — тоже бесчестие.

«Счастливые часов не наблюдают», «Злые языки страшнее пистолета», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Ум с сердцем не в ладу», «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» — эти фразы мы повторяем, вслух и про себя, очень часто. Они помогают привести в порядок мысли, рассмотреть внезапные нюансы житейских ситуаций и чувств. Нерв грибоедовской драмы — в обостренном восприятии понятия личной чести. Чацкий находит унижением человеческого достоинства жизнь по лекалам света с его предрассудками, зависимостью от мнения «княгини Марьи Алексевны». Лицемерить, хитрить для него — тоже бесчестие.

«Горе от ума» — комедия грустная, в ней можно прочесть и разочарование, и надежду. За 180 лет сценической истории «мильона терзаний» Россия повидала немало талантливых версий бессмертного сюжета. Грибоедовской палитры хватило на десятки актерских и режиссерских художественных открытий. Вспомним лишь несколько знаковых постановок.

В конце 1920-х в главной роли гарцевал на сцене театра Мейерхольда Эраст Гарин. Это был Грибоедов навыворот — гротескный, эксцентричный, изломанный, как эпоха НЭПа. Самый яркий и убедительный послевоенный Чацкий (сильная личность, деятельный борец за свои идеалы, непонятый, но несломленный) — Михаил Царев из Малого театра. Ироничный, язвительный, но настроенный романтически герой 1960-х предстает в первую очередь в исполнении Сергея Юрского в спектакле ленинградского БДТ, тот спектакль был с оттенком фрондерства. Олег Меньшиков — самый известный Чацкий начала XXI века: усталый, углубленный в себя, разочарованный, однако сохранивший внутреннюю свободу. Сегодня на первый план вышли, пожалуй, интерпретации образа Фамусова, которого все чаще представляют не вальяжным лицемером, а скорее осторожным консерватором — как у Юрия Соломина в последней постановке Малого. И все эти свойства, тона и оттенки действительно есть у Грибоедова. Можно не сомневаться в том, что завтрашний Чацкий будет иным, поскольку все загадки мудрой комедии еще не раскрыты, все пласты до конца не разведаны.

Это был Грибоедов навыворот — гротескный, эксцентричный, изломанный, как эпоха НЭПа. Самый яркий и убедительный послевоенный Чацкий (сильная личность, деятельный борец за свои идеалы, непонятый, но несломленный) — Михаил Царев из Малого театра. Ироничный, язвительный, но настроенный романтически герой 1960-х предстает в первую очередь в исполнении Сергея Юрского в спектакле ленинградского БДТ, тот спектакль был с оттенком фрондерства. Олег Меньшиков — самый известный Чацкий начала XXI века: усталый, углубленный в себя, разочарованный, однако сохранивший внутреннюю свободу. Сегодня на первый план вышли, пожалуй, интерпретации образа Фамусова, которого все чаще представляют не вальяжным лицемером, а скорее осторожным консерватором — как у Юрия Соломина в последней постановке Малого. И все эти свойства, тона и оттенки действительно есть у Грибоедова. Можно не сомневаться в том, что завтрашний Чацкий будет иным, поскольку все загадки мудрой комедии еще не раскрыты, все пласты до конца не разведаны.

ТУРКМАНЧАЙСКАЯ ПОБЕДА

В Персидском походе он служил советником при главнокомандующем Иване Паскевиче. Там довелось испытать себя: видел кровь, слышал канонаду, не прощал себе минутной слабости, даже малейшего страха, не кланялся пулям. Не случайно дороже всех наград для него была скромная серебряная медаль «За Персидскую войну», которую вручали участникам боевых действий: от генералов до новобранцев.

В его ведении оказались, само собой, все дипломатические хлопоты. Александр Сергеевич помогал военачальнику в переговорах с местным населением, вел переписку генерала. Появление армянского и грузинского ополчения, помогавшего русским, тоже во многом было заслугой Грибоедова. Поход стал освободительным для армян, наши войска избавляли древний христианский народ от персидского гнета.

Но выиграть войну мало, необходимо закрепить ратные успехи на мирных переговорах. Паскевич доверил своему советнику главную роль и в составлении договора, и во время прений с персидскими дипломатами. Отстоять победу удалось, Россия сделалась хозяйкой на Каспийском море, получила Восточную Армению, несколько крепостей, а также огромную контрибуцию. Грибоедов большое внимание уделил судьбам христиан (прежде всего, речь шла опять же об армянах), оставшихся на территории Персии, но стремившихся стать подданными Российской империи. Это был его звездный час. Паскевич отправил Александра Сергеевича в Петербург, чтобы торжественно вручить Туркманчайский договор императору. Николай I осыпал посланника наградами. И в Петербурге, и в Тифлисе его как триумфатора встречали торжественным салютом.

Отстоять победу удалось, Россия сделалась хозяйкой на Каспийском море, получила Восточную Армению, несколько крепостей, а также огромную контрибуцию. Грибоедов большое внимание уделил судьбам христиан (прежде всего, речь шла опять же об армянах), оставшихся на территории Персии, но стремившихся стать подданными Российской империи. Это был его звездный час. Паскевич отправил Александра Сергеевича в Петербург, чтобы торжественно вручить Туркманчайский договор императору. Николай I осыпал посланника наградами. И в Петербурге, и в Тифлисе его как триумфатора встречали торжественным салютом.

Даже в жандармерии на многообещающего дипломата составили положительную характеристику: «Должно прибавить, что Грибоедов имеет особый дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением и ясною душою, в которой пылает энтузиазм ко всему великому и благородному. Он имеет толпы обожателей везде, где только жил, и Грибоедовым связаны многие люди между собою».

ПЕРСИДСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Как и подобает воину, он не избегал опасных конфликтов, не уклонялся от дуэлей. Его рассуждения о близкой смерти многие считали рисовкой, при том что в последние месяцы жизни поэта и дипломата затягивало в воронку, вырваться из которой шансов почти не было.

Его рассуждения о близкой смерти многие считали рисовкой, при том что в последние месяцы жизни поэта и дипломата затягивало в воронку, вырваться из которой шансов почти не было.

Вернувшийся в Персию в ранге полномочного посла Российской империи, для воинственных персов Грибоедов был прежде всего творцом Туркманчайского мира, а значит, злейшим врагом. Тяжелое бремя контрибуции иранская знать взвалила на подвластное население, крестьянам и ремесленникам пришлось платить новые налоги.

В соответствии с договором желавшим переселиться на территорию Эриванского и Нахичеванского ханств армянам предоставлялось русское подданство. В посольство потянулись сотни желающих и среди них — евнух шахского гарема Якуб Маркарян, который много лет был тайным христианином, оставаясь приближенным персидского монарха. Персы сочли это оскорблением: посвященный в тайны тегеранского двора человек оказался предателем, а Грибоедов укрыл его в посольстве, как и двух армянок, сбежавших из гарема одного из самых воинственных вельмож — Аллаяр-хана.

В мечетях и на базарах зазвучали яростные, полные ненависти к России и ее посланнику речи. По мнению моджахедов, русские вели себя вызывающе, попирали многовековые восточные традиции. Все эти обстоятельства-факторы охотно использовали в геополитической борьбе против нашей страны англичане. Они не только всячески поддерживали мстительные намерения Аллаяр-хана, но и участвовали, судя по некоторым сведениям, в подготовке нападения на русскую миссию.

30 января (11 февраля) 1829 года остановить погромщиков не мог никто. Толпа запрудила все подходы к посольству. Десятки тысяч (не меньше!) разъяренных фанатиков требовали крови неверных и быстро перешли от угроз к жестокой резне.

Сколько раз Грибоедов рисковал жизнью на дуэлях и в военных походах! Он неплохо стрелял, прекрасно владел холодным оружием, но на сей раз этих умений было явно недостаточно. Сражался до последнего, понимая, что обречен, самоотверженно защищал русский форпост, посольство своей державы. Разгоряченные штурмом исламисты взяли его кабинет после того, как проломили крышу. Миссию защищали 35 казаков, и все они погибли в том неравном сражении рядом с послом.

Разгоряченные штурмом исламисты взяли его кабинет после того, как проломили крышу. Миссию защищали 35 казаков, и все они погибли в том неравном сражении рядом с послом.

Из сотрудников посольства спасся лишь один человек — бежавший с поля боя Мальцев. Грибоедов не отступил ни на шаг, для него и в роковые минуты не было ничего дороже чести. Тело Александра Сергеевича опознали по старому дуэльному ранению…

«Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить, он мне сказал: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей». Он полагал, что причиной кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвою невежества и вероломства», — свидетельствовал Пушкин, для которого память о собрате и полном тезке стала священной.

Законы большой политики далеки от рыцарских, ни Петербург, ни Тегеран не были заинтересованы в новой войне. Николай I не отказал в аудиенции персидскому принцу Хосрев-Мирзе, прибывшему на берега Невы с извинениями за разгром посольства и убийство Грибоедова. Персы привезли примирительные, весьма щедрые дары, включавшие легендарный алмаз «Шах». Гостям удалось убедить императора в том, что резню в Тегеране устроили враги их правителя, вожди оппозиции. Принц встретился и с матерью убитого посла, со слезами, на коленях просил у нее прощения…

Николай I не отказал в аудиенции персидскому принцу Хосрев-Мирзе, прибывшему на берега Невы с извинениями за разгром посольства и убийство Грибоедова. Персы привезли примирительные, весьма щедрые дары, включавшие легендарный алмаз «Шах». Гостям удалось убедить императора в том, что резню в Тегеране устроили враги их правителя, вожди оппозиции. Принц встретился и с матерью убитого посла, со слезами, на коленях просил у нее прощения…

Николай I пообещал «предать вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Простили персам и часть контрибуции, за которую так рьяно боролся великий русский дипломат и поэт. И все же погиб он не зря: на русско-персидской границе надолго воцарился крайне необходимый обеим державам мир. Писать о гибели Александра Сергеевича, да и вообще о тегеранской трагедии, нашим литераторам очень долго не рекомендовалось. Но память о его подвиге хранили. Жива она и поныне.

Материал опубликован в CВОЙ. Журнал Никиты Михалкова. Январь 2020

Значение имени горя — от ума.

Значение названия горя от ума Грибоедова

Значение названия горя от ума Грибоедова«Горе от ума» — первая реалистическая комедия в русской литературе. Реалистический метод пьесы заключается не только в том, что в ней нет строгого деления на положительных и отрицательных персонажей, счастливой развязки, но и в том, что в ней присутствует одновременно несколько конфликтов: любовный (Чацкий и Софии) и общественные (Чацкое и Фамусовское общества).

Название первого выпуска комедии было другим — Горе разуму. Тогда смысл комедии был бы совершенно ясен: Чацкий, действительно умный человек, пытается открыть людям глаза на то, как они живут и как живут, пытается им помочь, но закостеневшее, консервативное фамусовское общество его не понимает, объявляет его сходит с ума, и, в конце концов, преданный и отвергнутый, Чацкий бежит из ненавистного ему мира. В таком случае можно было бы сказать, что в основе сюжета комедии лежит романтический конфликт, а сам Чацкий — романтический герой. Столь же ясен и смысл названия комедии — горе умному человеку.

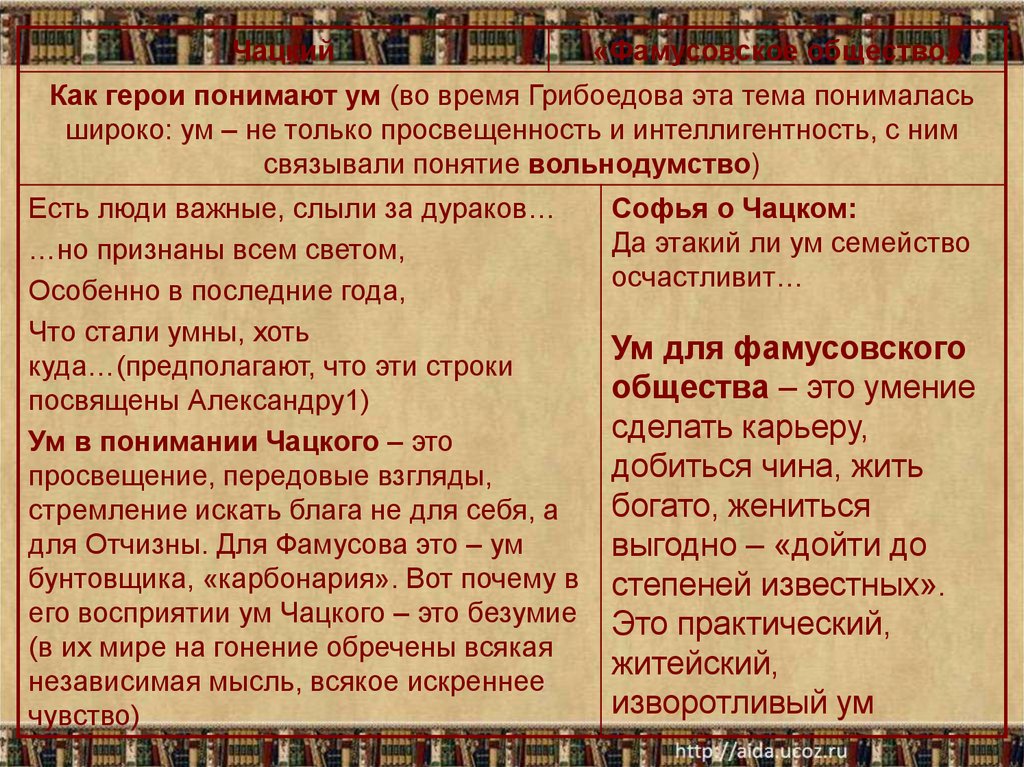

Но Грибоедов сменил название, и смысл комедии сразу изменился. Чтобы это понять, нужно изучить проблему ума в работе. Во-первых, нужно понять, насколько умен Чацкий. Пушкин в своем письме к Бестужеву вообще отказывал Чацкому в уме. Он писал, что первой отличительной чертой умного человека является то, что он способен видеть, с кем разговаривает. Только глупый человек может «метать бисер перед повторяющимися и подобными». «Что такое Чацкий? — пишет Пушкин в письме к Вяземскому. — Горячий, благородный, добрый малый, проводивший некоторое время с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и питавшийся его мыслями, остротами и сатирическим материалом. Если анализируем поведение Чацкого, видим, что свои обвинительные монологи он произносит совершенно не к месту, он не понимает, что это абсолютно никому не интересно Часто оказывается, что слушатели ему не нужны, например, в конце третьем акте, он увлекается своей речью, не замечая, что его никто не слушает («оглядывается, все вальсируют с величайшим усердием»). Чацкий смеется над всеми, но никогда над собой, потому что считает, что истинно умный человек не может выглядеть смешно.Он очень глупо ведет себя с Софьей, никак не может понять, любит она его или нет, а если нет, то кого любит.Чацкий уверен, что умная девушка никогда не сможет любить глупого человека, отвергая умный.Чацкий слепо не замечает, как Софья защищает и даже возвышает Молчалина, считая, что «она его не уважает», «ни копейки не ставит», «не любит». Пафос Софьи по отношению к Молчалину Чацкий воспринимает как иронию. Он уверен, что разум – ключ к сердцу Софьи. В итоге мы видим, что Чацкий вовсе не умный человек. А может быть, Грибоедов понимает слово «ум» шире, не только как интеллектуальную способность, но и как представление о жизни? Все комедийные персонажи по-своему умные люди. И у них совсем другое понимание жизни.

Чацкий смеется над всеми, но никогда над собой, потому что считает, что истинно умный человек не может выглядеть смешно.Он очень глупо ведет себя с Софьей, никак не может понять, любит она его или нет, а если нет, то кого любит.Чацкий уверен, что умная девушка никогда не сможет любить глупого человека, отвергая умный.Чацкий слепо не замечает, как Софья защищает и даже возвышает Молчалина, считая, что «она его не уважает», «ни копейки не ставит», «не любит». Пафос Софьи по отношению к Молчалину Чацкий воспринимает как иронию. Он уверен, что разум – ключ к сердцу Софьи. В итоге мы видим, что Чацкий вовсе не умный человек. А может быть, Грибоедов понимает слово «ум» шире, не только как интеллектуальную способность, но и как представление о жизни? Все комедийные персонажи по-своему умные люди. И у них совсем другое понимание жизни.

Для Фамусова главное в жизни, к чему он стремится, — спокойно и в то же время широко прожить свою жизнь, не выходя за рамки светских законов, не давая повода для осуждения своих поступков или поступков Софьи светскому обществу.

Цель жизни Молчалина — медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице. Он совсем не любит Софью, для него Софья — еще одна возможность для осуществления его планов.

Софье снится робкий, тихий любовник. Ее идеал – «мальчик-муж», «муж-слуга».

У каждого из этих героев свои идеалы, у каждого из них разный разум, и поэтому они не понимают друг друга. В конце концов, каждый персонаж пьесы несчастен. Фамусов, Молчалин, Софья, Чацкий несчастны из-за своих неправильных представлений о жизни. Фамусов всегда старался жить по законам мира, старался не вызывать осуждения, неодобрения мира. И что он получил в итоге? Его опозорила собственная дочь. Его волнует только один вопрос: «Ах! Боже мой! что скажет / княжна Марья Алексевна!

Молчалин недоволен тем, что все его усилия оказались напрасными. Софья – из-за того, что любимый ей изменил, что она разочаровалась в своем идеале достойного мужа.

Но самым несчастным является Чацкий, пламенный свободолюбивый просветитель, передовой человек своего времени, обличитель косности и консерватизма русской жизни. Умнейший в комедии, он до сих пор не может всем своим умом влюбить в себя Софью. Все, во что он верил: в его уме, передовые идеи, не только не помогло завоевать сердце любимой девушки, а, наоборот, оттолкнуло ее от него. И именно за эти свободолюбивые мысли фамусовское общество объявляет Чацкого сумасшедшим. Грибоедов показывает, что причина несчастий Чацкого и других героев заключается в несоответствии их представлений о жизни и самой жизни. Возможна ли эта переписка и реально ли вообще счастье? Образ Чацкого, на мой взгляд, дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Умнейший в комедии, он до сих пор не может всем своим умом влюбить в себя Софью. Все, во что он верил: в его уме, передовые идеи, не только не помогло завоевать сердце любимой девушки, а, наоборот, оттолкнуло ее от него. И именно за эти свободолюбивые мысли фамусовское общество объявляет Чацкого сумасшедшим. Грибоедов показывает, что причина несчастий Чацкого и других героев заключается в несоответствии их представлений о жизни и самой жизни. Возможна ли эта переписка и реально ли вообще счастье? Образ Чацкого, на мой взгляд, дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Чацкий симпатизирует Грибоедову, выгодно отличается от фамусовского общества. Его образ отражает типичные черты декабриста, но взгляды его далеки от реальной жизни, они не ведут его к счастью. Возможно, А. С. Грибоедов предвидел, предвидел трагический конец и поражение декабристов, поверивших в свои передовые идеи, которые, однако, были оторваны от реальной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ: Значение названия комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» «Горе от ума» — первая реалистическая комедия в русской литературе. Реалистический метод пьесы заключается не только в том, что в ней нет строгого деления на положительных и отрицательных персонажей, счастливой развязки, но и в том, что в ней присутствует одновременно несколько конфликтов: любовный (Чацкий и Софии) и общественные (Чацкое и Фамусовское общества).

Реалистический метод пьесы заключается не только в том, что в ней нет строгого деления на положительных и отрицательных персонажей, счастливой развязки, но и в том, что в ней присутствует одновременно несколько конфликтов: любовный (Чацкий и Софии) и общественные (Чацкое и Фамусовское общества).

«Горе от ума» — первая реалистическая комедия в русской литературе. Реалистический метод пьесы заключается не только в том, что в ней нет строгого деления на положительных и отрицательных персонажей, счастливой развязки, но и в том, что в ней присутствует одновременно несколько конфликтов: любовный (Чацкий и Софии) и общественные (Чацкое и Фамусовское общества).

Название первого выпуска комедии было другим — «Горе разуму». Тогда смысл комедии был бы совершенно ясен: Чацкий, человек действительно умный, пытается открыть людям глаза на то, как они живут и как живут, пытается им помочь, но закостеневшее, консервативное фамусовское общество его не понимает, заявляет сходит с ума, и, в конце концов, преданный и отвергнутый, Чацкий бежит из ненавистного ему мира. В таком случае можно было бы сказать, что в основе сюжета комедии лежит романтический конфликт, а сам Чацкий — романтический герой. Столь же понятен и смысл названия комедии — горе умному человеку.

В таком случае можно было бы сказать, что в основе сюжета комедии лежит романтический конфликт, а сам Чацкий — романтический герой. Столь же понятен и смысл названия комедии — горе умному человеку.

Но Грибоедов сменил название, и смысл комедии сразу изменился. Чтобы это понять, нужно изучить проблему ума в работе. Во-первых, нужно понять, насколько умен Чацкий. Пушкин в своем письме к Бестужеву вообще отказывал Чацкому в уме. Он писал, что первым признаком умного человека является то, что он способен видеть, с кем разговаривает. Только глупый человек может «метать бисер перед повторяющимися и подобными». «Что такое Чацкий? — пишет Пушкин в письме к Вяземскому. — Горячий, благородный, добрый малый, проводивший некоторое время с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и питавшийся его мыслями, остротами и сатирическим материалом. Если анализируем поведение Чацкого, видим, что свои обвинительные монологи он произносит совершенно не к месту, он не понимает, что это абсолютно никому не интересно Часто оказывается, что слушатели ему не нужны, например, в конце третьем акте, он увлекается своей речью, не замечая, что его никто не слушает («оглядывается, все вальсируют с величайшим усердием»). Чацкий смеется над всеми, но никогда над собой, потому что считает, что истинно умный человек не может выглядеть смешно.Он очень глупо ведет себя с Софьей, никак не может понять, любит она его или нет, а если нет, то кого любит.Чацкий уверен, что умная девушка никогда не сможет полюбить глупый человек, отвергающий умного. Чацкий слепо не замечает, как Софья защищает и даже превозносит Молчалина, считая, что «она его не уважает», «ни копейки не ставит», «не любит». Пафос Софьи по отношению к Молчалину Чацкий воспринимает как иронию. Он уверен, что разум – ключ к сердцу Софьи. В итоге мы видим, что Чацкий вовсе не умный человек. А может быть, Грибоедов понимает слово «ум» шире, не только как интеллектуальные способности, но и как представление о жизни? Все комедийные персонажи по-своему умные люди. И у них совсем другое понимание жизни.

Чацкий смеется над всеми, но никогда над собой, потому что считает, что истинно умный человек не может выглядеть смешно.Он очень глупо ведет себя с Софьей, никак не может понять, любит она его или нет, а если нет, то кого любит.Чацкий уверен, что умная девушка никогда не сможет полюбить глупый человек, отвергающий умного. Чацкий слепо не замечает, как Софья защищает и даже превозносит Молчалина, считая, что «она его не уважает», «ни копейки не ставит», «не любит». Пафос Софьи по отношению к Молчалину Чацкий воспринимает как иронию. Он уверен, что разум – ключ к сердцу Софьи. В итоге мы видим, что Чацкий вовсе не умный человек. А может быть, Грибоедов понимает слово «ум» шире, не только как интеллектуальные способности, но и как представление о жизни? Все комедийные персонажи по-своему умные люди. И у них совсем другое понимание жизни.

Для Фамусова главное в жизни, к чему он стремится, — спокойно и в то же время широко прожить свою жизнь, не выходя за рамки светских законов, не давая повода для осуждения своих поступков или поступков Софьи светскому обществу. Жизненная цель Молчалина — медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице. Он совсем не любит Софью, для него Софья — еще одна возможность для осуществления его планов.

Жизненная цель Молчалина — медленно, но верно продвигаться по служебной лестнице. Он совсем не любит Софью, для него Софья — еще одна возможность для осуществления его планов.

Софье снится робкий, тихий любовник. Ее идеал – «мальчик-муж», «муж-слуга». У каждого из этих героев свои идеалы, у каждого из них разный ум, и поэтому они не понимают друг друга. В конце концов каждый герой пьесы оказывается несчастным: Фамусов, Молчалин, Софья, Чацкий несчастны из-за своих неправильных представлений о жизни. Фамусов всегда старался жить по законам мира, старался не вызывать осуждения, неодобрения мира. И что он получил в итоге? Его опозорила собственная дочь. Его волнует только один вопрос: «Ах! Боже мой! что скажет княжна Марья Алексевна!

Молчалин недоволен тем, что все его усилия оказались напрасными. Софья – из-за того, что любимый ей изменил, что она разочаровалась в своем идеале достойного мужа.

Но самым несчастным является Чацкий, пламенный свободолюбивый просветитель, передовой человек своего времени, обличитель косности и консерватизма русской жизни. Умнейший в комедии, он до сих пор не может всем своим умом влюбить в себя Софью. Все, во что он верил: в его уме, передовые идеи, не только не помогло завоевать сердце любимой девушки, а, наоборот, оттолкнуло ее от него. И именно за эти свободолюбивые мысли фамусовское общество объявляет Чацкого сумасшедшим. Грибоедов показывает, что причина несчастий Чацкого и других героев заключается в несоответствии их представлений о жизни и самой жизни. Возможна ли эта переписка и реально ли вообще счастье? Образ Чацкого, на мой взгляд, дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Умнейший в комедии, он до сих пор не может всем своим умом влюбить в себя Софью. Все, во что он верил: в его уме, передовые идеи, не только не помогло завоевать сердце любимой девушки, а, наоборот, оттолкнуло ее от него. И именно за эти свободолюбивые мысли фамусовское общество объявляет Чацкого сумасшедшим. Грибоедов показывает, что причина несчастий Чацкого и других героев заключается в несоответствии их представлений о жизни и самой жизни. Возможна ли эта переписка и реально ли вообще счастье? Образ Чацкого, на мой взгляд, дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Чацкий симпатизирует Грибоедову, выгодно отличается от фамусовского общества. Его образ отражает типичные черты декабриста, но его взгляды далеки от реальной жизни, они не ведут его к счастью. Возможно, А. С. Грибоедов предвидел, предвидел трагический конец и поражение декабристов, поверивших в свои передовые идеи, которые, однако, были оторваны от реальной жизни.

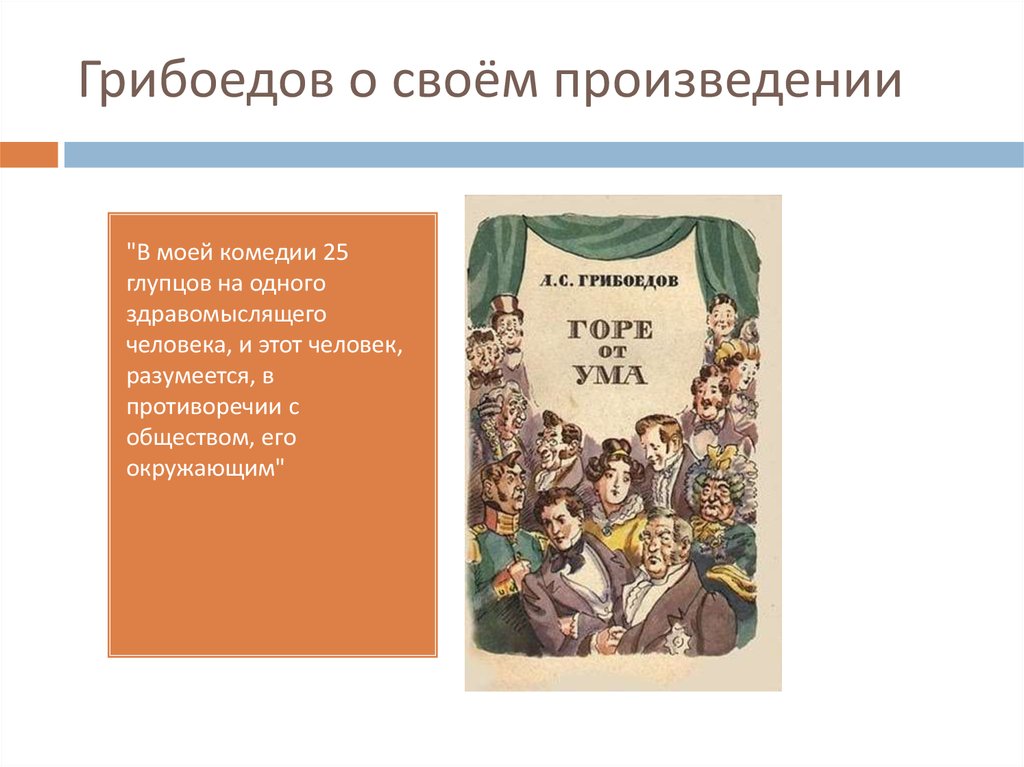

Значение имени. Проблема разума является тем идейно-эмоциональным стержнем, вокруг которого группируются все остальные вопросы социально-политического, философского, национально-патриотического и нравственно-психологического характера. Об этом свидетельствуют слова автора: «В моей комедии на одного здравомыслящего человека приходится двадцать пять дураков; и этот человек, конечно, в конфликте с окружающим его обществом, его никто не понимает, никто не хочет ему прощать, почему он немного выше других. Называя Чацкого умным, а других героев — дураками, драматург выразил свою точку зрения недвусмысленно. При этом конфликт построен таким образом, что каждая из противоборствующих сторон считает себя умной, а тех, кто не разделяет ее взглядов, — сумасшедшими. В комедии «Горе от ума» представлены различные типы ума — от житейской мудрости, практического ума (Фамусов, Молчалин), до ума, отражающего высокий интеллект вольнодумца, смело вступающего в конфронтацию с тем, что не отвечает высшему критерии истины (Чацкий). Именно такому уму «горе», его носитель изгоняется из общества и объявляется невменяемым, и вряд ли где-то еще его ждет успех и признание.

Об этом свидетельствуют слова автора: «В моей комедии на одного здравомыслящего человека приходится двадцать пять дураков; и этот человек, конечно, в конфликте с окружающим его обществом, его никто не понимает, никто не хочет ему прощать, почему он немного выше других. Называя Чацкого умным, а других героев — дураками, драматург выразил свою точку зрения недвусмысленно. При этом конфликт построен таким образом, что каждая из противоборствующих сторон считает себя умной, а тех, кто не разделяет ее взглядов, — сумасшедшими. В комедии «Горе от ума» представлены различные типы ума — от житейской мудрости, практического ума (Фамусов, Молчалин), до ума, отражающего высокий интеллект вольнодумца, смело вступающего в конфронтацию с тем, что не отвечает высшему критерии истины (Чацкий). Именно такому уму «горе», его носитель изгоняется из общества и объявляется невменяемым, и вряд ли где-то еще его ждет успех и признание.

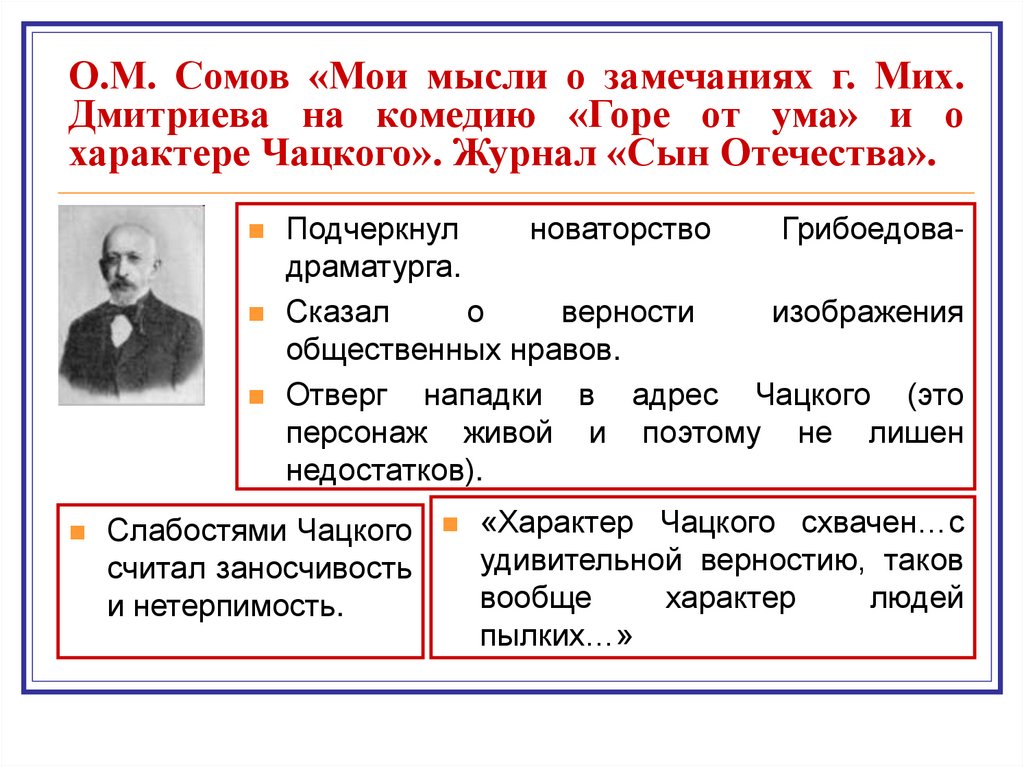

Однако вопрос о разуме не однозначен. Первоначальный вариант названия пьесы «Горе уму» был слишком прямолинеен, и поэтому автор отказался от него. В процессе дальнейшей работы над комедией возникла более широкая трактовка проблемы разума, вокруг которой развернулась серьезная полемика. высказывались целые линии суждений, подвергавшие критической оценке умственные способности главного героя пьесы (А.С. Пушкин, М.А. Дмитриев, П.А. Вяземский). В.Г. Белинский сначала был близок к этой позиции, но затем пересмотрел свою точку зрения. Таким образом, произошел радикальный поворот в оценках ума главного героя, что отразилось на облике Д.И. Писарева, отнесшего Чацкого к числу персонажей, страдающих от того, что «вопросы, давно решенные в их уме, еще не могут быть представлены даже в реальной жизни».

В процессе дальнейшей работы над комедией возникла более широкая трактовка проблемы разума, вокруг которой развернулась серьезная полемика. высказывались целые линии суждений, подвергавшие критической оценке умственные способности главного героя пьесы (А.С. Пушкин, М.А. Дмитриев, П.А. Вяземский). В.Г. Белинский сначала был близок к этой позиции, но затем пересмотрел свою точку зрения. Таким образом, произошел радикальный поворот в оценках ума главного героя, что отразилось на облике Д.И. Писарева, отнесшего Чацкого к числу персонажей, страдающих от того, что «вопросы, давно решенные в их уме, еще не могут быть представлены даже в реальной жизни».

Эта точка зрения нашла свое окончательное выражение в критическом исследовании И.А. Гончарова «Миллион мук», где Чацкого называют умнейшим человеком в комедии. По мысли писателя, главный герой «Горя от ума» — общетипологическая фигура, неизбежная «при каждой смене одного века другим», далеко опережающая свое время и готовящая приход нового.

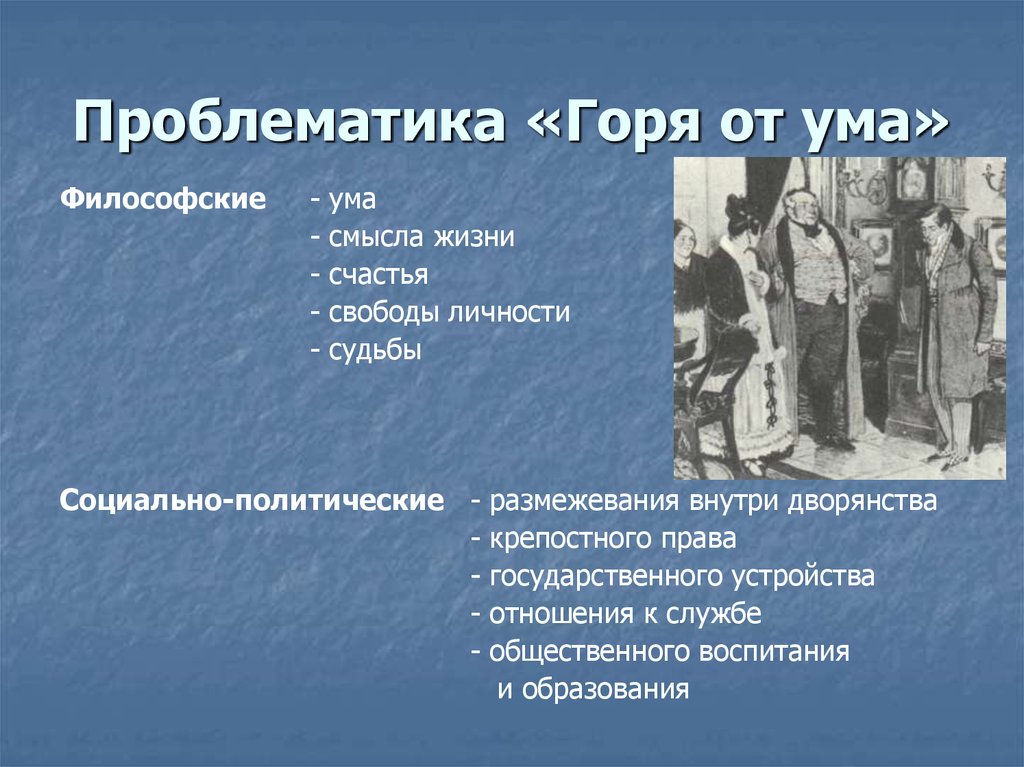

Идейно-тематическое наполнение. Как отмечает И.А. Гончарова, «комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира». В нем Грибоедов поднял важнейшие вопросы своего времени.

Главный конфликт комедии – это столкновение «века нынешнего» и «века минувшего», прогрессивно мыслящего меньшинства дворянского общества и его консервативной части, составляющей подавляющее большинство. Первый представлен в комедии образом Чацкого, а второй — общество Фамуса, которым является Фамусов и его домашнее окружение, а также гости, приходящие к нему в дом.

Противоположность мировоззренческих позиций Чацкого и Фамусовской Москвы проявляется в суждениях по важнейшим вопросам жизни общества: отношение к крепостному праву, службе, богатству и чинам, просвещению и просвещению, национальной культуре и народу; преклонение перед прежней властью, всем чуждым и свободой выбора жизненного пути. Этот круг вопросов определяет актуальность проблем комедии: проблемы социально-политического устройства России; вред чиновничества и уважения к чинам, проблемы воспитания и образования молодежи, честное служение долгу и Отечеству, национальное своеобразие русской культуры.

Социально-политические вопросы в комедии осмыслены в связи с проблемой личных отношений человека новых взглядов в старой консервативной среде, так как публичная интрига сочетается с развитием любовного конфликта между Чацким и Софьей. Кроме того, особую глубину поставленным вопросам придает философская проблематика ума и глупости, ума и безумия, стремления к идеалу и неизбежного столкновения с действительностью, что создает не только остросовременное, но и вневременное, «вечное» звучание комедии. .

На этой странице искали:

- значение названия горе от ума

- значение названия комедии Горе от ума

- почему так называется горе от ума

- Почему комедия Грибоедова называется Горе от ума Вит

- что означает имя горе от ума

Смысл названия комедии «Горе от ума» Грибоедова

Смысл названия комедии «Горе от ума» так и хочется выразить одной короткой, лаконичной, хлесткой фразой. Но вряд ли это возможно сделать таким образом. Поясним сказанное.

Поясним сказанное.

Поиски идеи «Горе от ума»

Драматургия Александра Сергеевича Грибоедова в этой пьесе новаторская, многогранная. Поэтому однозначно определить, кто из героев произведения (представляющих «старость» или представляющих новую) победил, а кто проиграл, невозможно.

Спектакль несет философский смысл и поэтому выгодно отличается от сцен классической салонной драмы XIX века. Грибоедов в нем отобразил полноценную модель русского «полусвета».

Название комедии «Горе от ума» обманчиво: хотя, по мнению самого автора, оно и выражает идею произведения, но этого не происходит. Дело в таланте Грибоедова. На самом деле он сделал работу на порядок глубже, чем сам мог ее описать. Объяснить эту мысль можно только аналогией с… «Тихим Доном» Михаила Шолохова.

Грибоедов-художник сильнее Грибоедова-драматурга

Абстрагируемся от разницы эпох. Важно и то, что Шолохов-писатель оказался сильнее Шолохова-коммуниста (клеймящего позор Пастернака). Михаил Александрович не стал раскрывать «правоту» комиссаров в «Тихом Дону», но задушевно высказался о Григории Мелехове. И уже исходя из этого читатель увидел подлинную модель нездорового общества.

Михаил Александрович не стал раскрывать «правоту» комиссаров в «Тихом Дону», но задушевно высказался о Григории Мелехове. И уже исходя из этого читатель увидел подлинную модель нездорового общества.

Возвращаясь к произведению Александра Сергеевича Грибоедова, тоже справедливо можем сказать: автор показал на порядок больше, чем сам сказал в упрощенной модели «25 дураков на одного умного».

Пьеса без выигравших и проигравших

На насущные вопросы начала XIX века, поднятые в своем творчестве дипломатом Грибоедовым, человеком несомненно проницательным, следует смотреть шире. Цивилизационный конфликт старого с новым намечает смысл этого произведения. «Горе от ума» — сцена столкновения двух мировоззрений: старого, феодально-бюрократического (прошлого века), и нового, буржуазно-разночинского, родившегося в сознании будущих декабристов после победы России над Наполеоном.

Действительно, Александр Андреевич Чацкий, высказывающий острые и разумные суждения после приезда из Европы, по ходу пьесы наталкивается на стену непонимания московского аристократического общества.

Но для молодого человека больнее всего то, что его надежды на взаимное чувство рушатся с молодой незамужней дочерью Софьи Павловны Фамусовой. Кроме того, у него «не складывается с карьерой» и, очевидно, не получится. Как вы думаете, он полностью проиграл? Вы думаете, что слово «горе» было написано автором в отношении Чацкого?

Да ведь и Фамусову не быть «асом»!

Представители двух миров: Чацкий и Фамусов

Какой автор дает описание последствий конфликта? «Горе от ума» в финале содержит сцену, когда Александр Андреевич уходит в себя, питая обиду от «обиженных чувств». Однако Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в общественном месте, не похож на победителя, организатора «холодного как лед» приема Чацкого в его доме. Он также не является победившей стороной конфликта. Он получает свой «миллион мучений». ФАМУСОВ в нынешней иерархии не может «прыгнуть выше головы» в плане карьеры. У него очень средние деловые качества (ленив и не умеет работать с документами). Единственная его надежда — приумножить капитал семьи за счет брака дочери с полковником Сергеем Сергеевичем Скалозубом. Однако это тоже проблематично. София понимает идиотизм отцовской страсти.

Единственная его надежда — приумножить капитал семьи за счет брака дочери с полковником Сергеем Сергеевичем Скалозубом. Однако это тоже проблематично. София понимает идиотизм отцовской страсти.

«Горе от ума» — рассказ о предшественнице России

Таким образом, смысл комедии «Горе от ума» совсем другой. Это не «горе» одного Чацкого от недооценки его взглядов обществом. (По ходу пьесы положительный герой встречает 25 персонажей, апологетов старого бюрократического общества.) На эту проблему следует смотреть шире.

Это горе всей послевоенной крепостнической России, где «чатские» (будущие декабристы) уже поняли: надо менять социальную матрицу общества, разрушать карьерную лестницу, основанную на службе и лести, и начать развивать новые проекты в обществе. А общество (в том числе и аристократическое) продолжает жить «старой жизнью», разрешая свои мелкомеркантильные карьерные устремления, рождая Молчалиных.

Смысл произведения

Личность самого автора является ключом, определяющим его смысл. «Горе от ума» — попытка Грибоедова публично, звучно, во весь голос (без грубой откровенности тут ничего не поделаешь) прокричать всему российскому обществу, что в его развитии есть проблема. Умный дипломат чувствовал не только насущные вопросы «текущего дня», возможно, он предчувствовал грядущий раскол в обществе (который, как мы знаем из истории, привел к ожесточенной реакции во времена Николая I).

«Горе от ума» — попытка Грибоедова публично, звучно, во весь голос (без грубой откровенности тут ничего не поделаешь) прокричать всему российскому обществу, что в его развитии есть проблема. Умный дипломат чувствовал не только насущные вопросы «текущего дня», возможно, он предчувствовал грядущий раскол в обществе (который, как мы знаем из истории, привел к ожесточенной реакции во времена Николая I).

Думаете, его услышали? Даже Пушкин с иронией отнесся к образу Чацкого, не поняв его. Что я могу сказать дальше?

«Горе от ума» — новаторский спектакль

Произведение создает великолепные яркие образы. «Горе от ума» — это не только 26 человек, выходящих на сцену. Ведь есть и внеличностные персонажи. Князь Федор, «ботаник и химик», двоюродный брат Скалозуба, вместе с «практикующим сплит и безверием» профессором пединститута — потенциальные союзники Чацкого.

Достойно уважения и то, что автор пытается передать смысл названия комедии «Горе от ума», полностью «взламывая» старую драму. Грибоедов-новатор отошел при создании произведения от классицизма, его творчество вполне реалистично. Автор создает полноценную модель общества с 26 реальными характерными персонажами вместо 5-6 (обычный круг персонажей классицизма). В конце концов Александр не использует классический александрийский стих, а переходит на «вольный ямб».

Грибоедов-новатор отошел при создании произведения от классицизма, его творчество вполне реалистично. Автор создает полноценную модель общества с 26 реальными характерными персонажами вместо 5-6 (обычный круг персонажей классицизма). В конце концов Александр не использует классический александрийский стих, а переходит на «вольный ямб».

Вместо заключения

Мы, рассказывая о пьесе, наконец-то подошли к возможности понять смысл комедии «Горе от ума». Обратите внимание, что характеры в произведении не идеальны:

- Вольнодумец, меланхолик, «весёлый человечек» (по рецензии Пушкина) Чацкий;

- Торговый отец семейства и чиновник со средними способностями Фамусов;

- Изворотливый карьерист и обманщик МОЛЧАЛИН;

- Самодовольный и недалекий служака-полковник Скалозуб;

- Колебался между стремлением к счастью и способной на подлость Софией;

- Еще порядочный, но бесправный слуга Лизы.

Все они помогают читателю комедии найти в ней глубокий философский подтекст.

Определить же в «Горе от ума» главное — идея произведения. Можно ли сказать, что Чацкий умный? Да и нет. У него есть понимание динамики прогресса, но нет контакта с людьми. Будем откровенны: он интеллектуально не способен стать донором этих идей для общества.

Идеус идеологически противостоит ФАМУСОВУ. Можно ли сказать, что он умный? Да и нет. Он не понимает, что феодальное государство движется к катастрофе, борясь за сохранение отживших порядков. Но глуп ли он? Едва ли. Скорее всего, он просто живет сегодняшним днем. Кроме того, он, в отличие от Чацкого, имеет определенный социальный статус: отец семейства, живет в гармонии с обществом, то есть ориентируется в людях. Его дом для ближайшего сообщества аристократов является центром светской жизни.

Вывод: у каждого из этих персонажей есть разум. Однако их направленность прямо противоположна. Человек понимает перспективные пути развития общества и не может их реализовать. Другой, в принципе, может (он, если захочет, найдет слова, чтобы убедить свое «ближнее окружение»), но не считает прозападное мышление Чацкого верным, предпочитая «патриархальную древность».