Trojden | Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей

Цели: дать представление о причинах и последствиях греческой колонизации; формировать умение использовать текст исторического источника при ответе на вопросы по изучаемой теме; развивать навыки чтения исторической карты и работы с контурной картой.

Планируемые результаты: предметные: читать историческую карту, анализировать и обобщать ее данные; применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения колонизации греков; характеризовать важные факты истории Древней Греции, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; метапредметные УУД: организовывать учебное взаимодействие в группе; определять собственное отношение к явлениям современной жизни; формулировать свою точку зрения; слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; давать определения понятий; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; личностные УУД: обрести мотивацию к изучению нового материала; осмысливать важность изучения истории; выражать свое отношение к роли истории в жизни человеческого общества.

Оборудование: схема «Образование греческих колоний в VIH—VI вв. до н. э.»; проектор; мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия новых знаний.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Мотивационно-целевой этап

Афинский мыслитель Сократ шутливо утверждал, что греки расселились вокруг моря, как лягушки вокруг болота. Что он имел в виду, мы узнаем на нашем уроке.

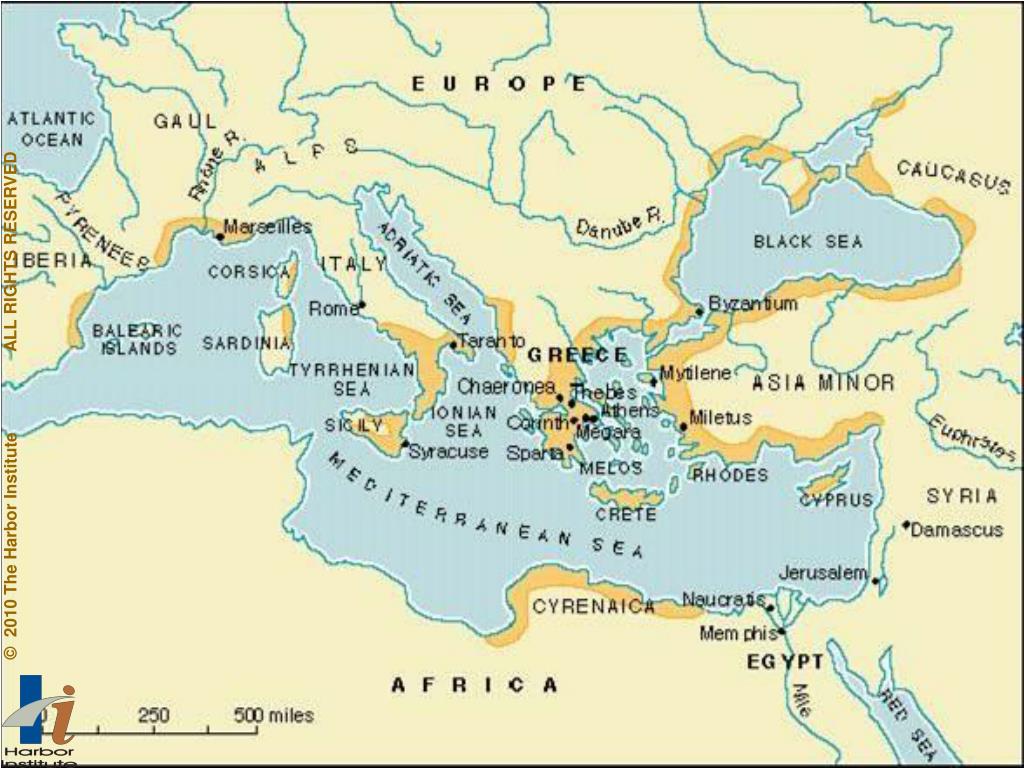

— Рассмотрите карту «Образование греческих колоний в VIII—VI вв. до н. э.».

В те времена, когда в Греции возникали города-государства, тысячи людей уезжали за море, чтобы навсегда поселиться в чужих краях.

— Как вы думаете, почему?

— Вспомните, что такое колония.

— Какой народ Древнего Востока основывал колонии и с какой целью?

Тема урока: «Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей».

(Показывает презентацию.)

План урока

1. Почему греки покидали родину.

Почему греки покидали родину.

2. В каких местах греки основывали колонии.

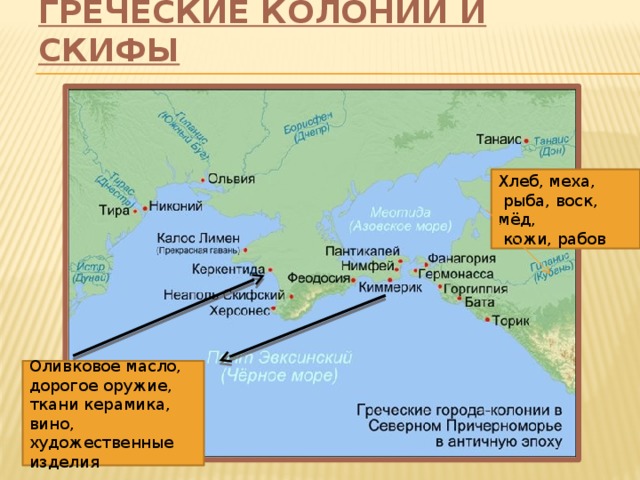

3. Греки и скифы на северных берегах Черного моря.

Проблемный вопрос. Почему греческую колонизацию, в отличие от финикийской, называют великой?

III. Работа по теме урока

1. Почему греки покидали родину

Итак, мы с вами выяснили, что в VIII—VI вв. до н. э. в Греции существовали города-государства — полисы. Самыми большими из них были Афины и Спарта. Именно в это время тысячи греков уезжают из страны, чтобы навсегда поселиться в чужих краях. Так почему греки покидают свой дом и переселяются в дальние неведомые страны? А пусть они сами расскажут нам об этом.

— В дальний путь отправлялись из разных городов. Представьте, что вы оказались, к примеру, в Коринфе — богатом торговом городе, расположенном на перешейке, отделяющем Пелопоннес от Средней Греции. Здесь собралось несколько сотен отъезжающих. Они знакомятся друг с другом, расспрашивают о причинах, по которым каждый покидает родину.

— Я бедный крестьянин, — говорит один. — В нашей долине лучше меня никто не умеет пахать землю. Но что толку! Участок мой высоко в горах, знать в долине захватила власть. Сколько ни работай, а из нужды не выберешься. Часто приходится голодать. Быть может, на чужбине я найду свое счастье.

Тут его перебивает второй:

— У меня дела похуже твоих. Как поставили мне на участке долговой камень, лишился я покоя и потерял сон. День работаешь, а ночью не спишь. Ворочаешься с боку на бок и все думаешь: не стать бы рабом-должником. Решил я бросить и заложенный участок, и родную деревню. Говорят, за морем есть страны, где сколько хочешь земли и она пожирнее, чем на берегах Нила!

Тут к разговаривающим крестьянам подходят двое хорошо одетых греков.

— Кто вы такие? — спрашивают их. — Не похоже, чтобы голод или долги гнали вас из дома.

— Вы угадали, — отвечает один из них. — Мы торговцы и живем здесь, в Коринфе. Верные люди рассказывали, что в заморских странах охотно меняют пшеницу и рабов на греческие товары: расписные вазы, шерстяные ткани, оружие, виноградное вино и оливковое масло. Мы поплывем с вами. Морская торговля полна опасностей, но, может быть, она обогатит нас.

Мы поплывем с вами. Морская торговля полна опасностей, но, может быть, она обогатит нас.

В разговор вмешиваются два брата, оба ткачи-ремесленники, прежде работавшие на одном из островов Эгейского моря. Они рассказывают:

— Нам пришлось навсегда покинуть родной город. Мы подняли народ на борьбу против знати. Началось восстание, но аристократы одержали верх, на первом же корабле вместе с другими вожаками демоса мы бежали.

Один из присутствующих хмуро молчит и не вмешивается в разговор.

— Кто ты? — наконец спрашивают его. — По твоей одежде и виду ты принадлежишь к знати. Что заставило тебя присоединиться к отъезжающим?

— Вы не ошиблись, — отвечает этот человек. — Я происхожу из древнего знатного рода. Я был правителем в своем городе. Но однажды ночью мне пришлось бросить дом, полный дорогой утвари и рабов. Преданный слуга сообщил, что в городе вспыхнуло восстание демоса, много знатных людей убито в собственных постелях. Эта страшная весть застала меня врасплох. Как сказал поэт: «Я на корабль беглеца пышный мой дом променял».

Как сказал поэт: «Я на корабль беглеца пышный мой дом променял».

Так разговаривали между собой эти очень разные люди.

— Теперь вы можете ответить на вопрос: кто и по каким причинам покидал Грецию в VIII—VI вв. до н. э.?

(Составление схемы.)

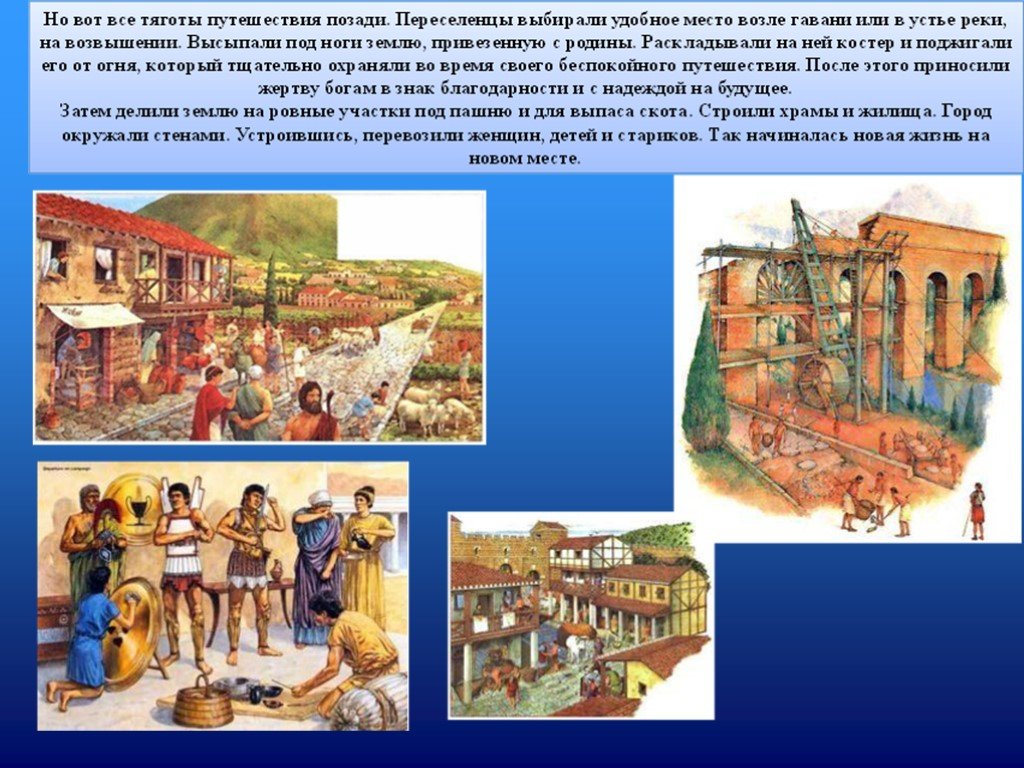

2. В каких местах греки основывали колонии

Подготовка к отплытию длилась целый месяц. На корабли брали все необходимое для дальнего плавания: провизию, товары. Город, который покидали греки, выделял им охрану на случай нападения пиратов. Море бывало то приветливым и ласковым, то грозным. Особенно трудным было плавание по Черному морю, которое греки долгое время называли «негостеприимным». В самом деле, из-за больших глубин греческие мореходы не могли в случае внезапно налетевшего шторма отстояться на якоре на безопасном расстоянии от берега. Также не могли они быстро укрыться в гавани или спрятаться от ветра и волн за остров, как в Греции. Много дней грекам приходилось плыть, чтобы достичь желанного берега, так как средняя скорость торгового судна была невелика и равнялась 9—10 км/ч.

— Рассмотрите на с. 152 колонию греков. На рисунке изображены торговый и военный греческие корабли. Опишите их от имени купца и от имени военного. (Примерный ответ.

Купец. Наш торговый корабль предназначается для перевозки грузов и потому вместительнее военного. Но он обладает только парусным движителем: для гребцов на корабле нет места. Военный. Наш военный корабль вооружен тараном, изготовленным из куска дерева, покрытого сверху медной обшивкой, или имевшим литой металлический наконечник.)

Военный корабль по сравнению с торговым был более обтекаемой формы и передвигался под веслами и парусом. В боевой обстановке парус мешал маневрировать и его убирали.

Именно на таких кораблях греки пересекали Средиземное и Черное моря.

— Работая с картой «Образование греческих колоний в VIII—VI вв. до н. э.», определите направления греческой колонизации.

(По ходу выполнения задания составляется схема.)

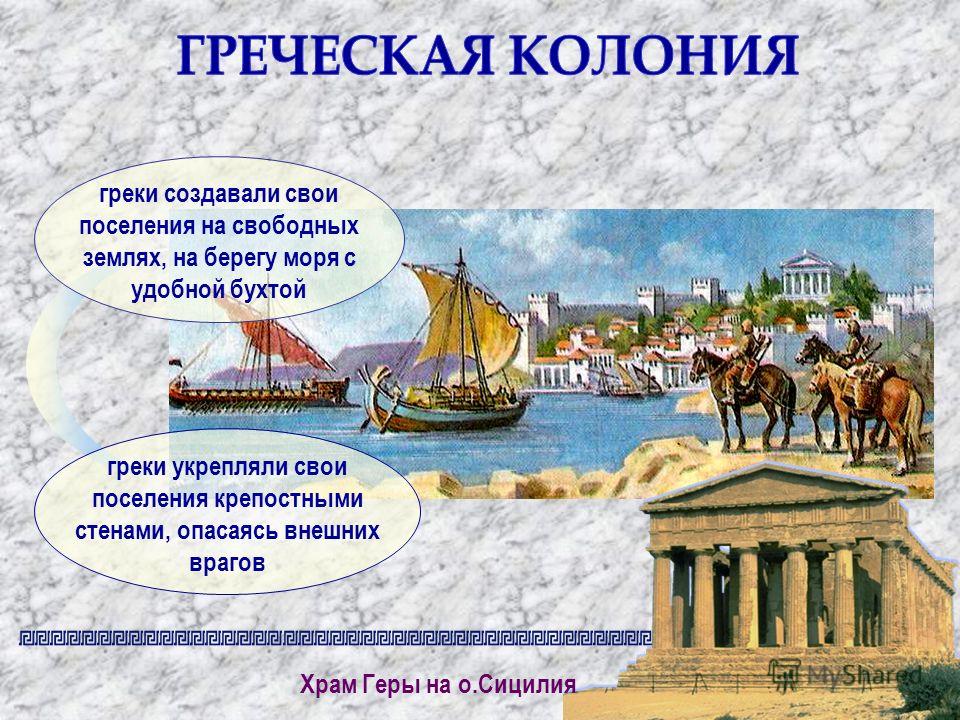

Отправляясь в путь, переселенцы обращались к дельфийскому Аполлону за советом, куда ехать, садились на суда с женами и детьми и плыли к чужим берегам. Там договорами или силой отбирали у местных племен кусок прибрежной земли, ставили храмы, возводили дома и засевали поля.

Там договорами или силой отбирали у местных племен кусок прибрежной земли, ставили храмы, возводили дома и засевали поля.

Иногда целые города бросали старые места и переселялись на новые. Когда персы осадили ионийский город Фокею, то фокейцы всем народом сели на корабли, бросили в море кусок железа, сказали: «Когда это железо всплывет из моря, тогда и мы вернемся под власть персов!» — и отплыли в западные моря.

В бухтах, удобных для стоянки галер (гребных военных кораблей), переселенцы высаживались, ломали известняк, обносили прочной стеной лагерь, разбитый на ближайшем холме, затем, горячо помолившись Зевсу, принимались пахать деревянным плугом удивительно жирную землю необычного цвета.

Со скалистых вершин с опаской следили за чужаками одетые в шкуры зверей молчаливые туземцы. Греки приближались к ним, вскинув над головой оливковую ветвь — символ мира, — и меняли свои изделия на зерно, скот, кожу и шерсть. Когда удавалось, захватывали силой не только товар, но и самих владельцев товара. Так появились у Черного моря греческие города.

Так появились у Черного моря греческие города.

— Как складывались отношения греков-колонистов с местным населением?

— Что привозили из колоний греческие купцы?

— На что меняли свои товары греческие купцы? (Составляется схема.)

В Италии греческие города величали себя «Великой Грецией». О привольной жизни в них рассказывались чудеса. В Таренте было больше праздников в году, чем будней. Тарентинцы говорили: «Мы одни живем по-настоящему, а все другие лишь учатся». В сицилийском Акраганте дома и обеды были так роскошны, что философ Эмпедокл сказал: «Здешние люди строятся так, словно им жить вечно, а едят так, словно им завтра умереть». А в Сибарисе были такие богачи, которые спали на розовых лепестках и еще жаловались, что им жестко. Слово сибарит с тех пор стало означать лентяя и неженку.

3. Греки и скифы на северных берегах Черного моря

— Как складывались отношения греков с соседними народами, проживавшими рядом с их полисами? Ответьте на этот вопрос, работая с текстом п. 3 § 32 и дополнительным материалом.

3 § 32 и дополнительным материалом.

Дополнительный материал

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России (по рассказу Геродота)

В земли скифов вторглось персидское войско во главе с «царем царей» Дарием I. Но скифы, не вступая в сражение, заманивали врагов вглубь страны. Преследуя скифов, войско Дария дошло до реки Дон. Персы устали от бесплодной погони. Тогда Дарий отправил посла к скифскому царю с такими словами: «Зачем ты убегаешь? Вступи в сражение или признай меня своим владыкой!» Ответ скифов был таков: «Мы никуда не убегаем, мы лишь кочуем с нашими стадами. А с кем и когда сражаться, решаем сами!» Время шло. И вот однажды скифский гонец привез «царю царей» странные дары: птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Обрадовался Дарий, решил, что скифы готовы сложить оружие и покориться: отдать и земли, и воды, и своих коней. Ведь птица быстра, как конь, лягушка живет в воде, а мышь — в земле. «Нет, царь, — возразил Дарию старый вельможа. — Я знаю скифов.

IV. Закрепление изученного материала

— Итак, почему греческую колонизацию, в отличие от финикийской, называют великой?

— Что дала грекам колонизация?

(На доске записывают последствия колонизации.)

1. Развиваются хозяйство, торговля и мореплавание.

2. Растут богатства греческих городов.

3. Греки приобретают новые знания.

4. Греки осознают себя единым народом.

5. Развиваются ремесла (в связи с возросшим спросом на ремесленные изделия).

6. Растет число рабов-чужеземцев (за счет ввоза из колоний).

— Заполните контрольный лист самопроверки.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей

1. Колония — это ____.

2. Колонизация — это ____.

3. Представители каких слоев населения и почему уезжали в колонии?

Слой населения | Почему уезжали? |

4. Где греки основывали колонии?

Направления греческой колонизации

Направление | Территории |

5. Чем торговали греки?

Что вывозили из Греции | Что ввозили в Грецию |

6. Последствия колонизации.

Последствия колонизации.

1) Развитие: а) ____; б) ____; в) ____.

2) Улучшение положения ____.

3) Потеря ____ особой роли в управлении ____.

V. Подведение итогов урока

Домашнее задание

§ 32. Дифференцированное задание:

1. Для сильных учеников — ответить на вопросы в рубрике «Подумайте».

2. Для средних учеников — выполнить задание в рубрике «Опишите по рисунку».

3. Для слабых учеников — ответить на вопросы в рубрике «Проверьте себя».

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

Греческие колонии

Вопросы занятия

· Причины переселения греков в колонии

· Греческие колонии

· Жизнь в Ольвии

· Скифы

· Скифский царь Скил

Около

VIII века до нашей эры греки начали переселяться из

полисов на Балканском полуострове в новые земли, где основывали колонии.

В ходе урока вам предстоит узнать, по каким причинам это происходило, какие новые поселения основали греки, и с какими трудностями им пришлось столкнуться.

Причины переселения греков в колонии.

Итак, начнем с причин, которые заставили греков покинуть обжитые территории.

С течением времени количество населения Древней Греции все более увеличивалось. Всем не хватало земли, из-за этого возникали многочисленные конфликты. Также возникла нехватка еды. Продуктами, выращенными на полях, нельзя было накормить всех. Поэтому люди стали искать новые территории, где они смогут возделывать земли.

Второй

причиной стало ухудшение отношений между демосом и аристократией. Вы уже

знаете, что демос в Афинах хотел участвовать в управлении государством и

добился этого права. Постепенно подобное стало происходить и в других полисах.

Если в результате восстаний побеждали аристократы, то простые люди могли

покинуть полис. Иногда случалось и наоборот.

Иногда случалось и наоборот.

Третьей причиной стала торговля. Жители полисов стремились продавать свои товары на большей территории. Им было нужно налаживать связи с новыми городами, чтобы там заниматься торговлей. Поэтому многие колонии были на достаточно большом расстоянии от Древней Греции. Туда вывозили для продажи вино, оливковое масло, ткани, различное оружие, керамику и статуи из мрамора.

В Грецию из колоний торговцы привозили пшеницу, шкуры, мед.

Четвертая причина – грекам были необходимы новые рабы и источники сырья. Ведь Балканский полуостров не мог долго давать им материал для изготовления всего необходимого. Поэтому они уезжали искать новые места.

Перед тем, как отправиться в путешествие, выбирали, кто возглавит колонию. Он собирал желающих переселиться, занимался подготовкой кораблей и необходимыми запасами.

Греческие колонии.

Какие же поселения основали греки и где они находились?

Греческие

города появились в Южной Италии – Таре́нт, Неа́поль, что переводится как «древний город», Сираку́зы.

В Южной Франции была основана колония Масса́лия, сейчас это город Марсе́ль.

Большое количество колоний было основано на берегах Черного моря. Такие как Херсоне́с, Пантикапе́й, Ти́ра, О́львия.

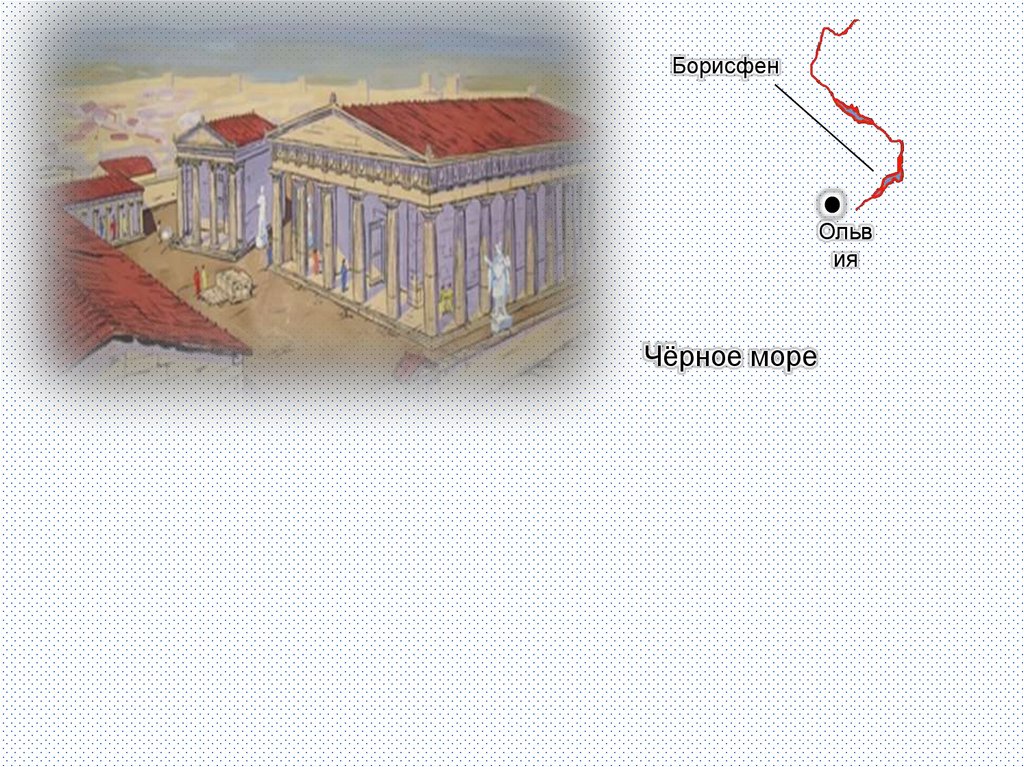

Жизнь в Ольвии.

Узнаем о жизни в греческих колониях на примере Ольвии. Перед тем как основать город, греки обратились к оракулу. Он предсказал, что новое поселение будет процветать, и назвал его «Город изобилия», или Ольвия. Располагалось оно на реке Борисфе́н, сейчас мы ее знаем как Днепр.

Порт Ольвии был разделен на две части. Одна – для торговых кораблей, вторая – для военных. Отсюда открывался прекрасный вид на город, находящийся на холме.

Вокруг были сельские поселения, где выращивалось все необходимое для питания жителей Ольвии.

Сам город был окружен высокими стенами, за которыми проживало около 20 тысяч человек.

В

Ольвии было много храмов, посвященных греческим богам

– Аполлону, Зевсу, Афине, Гермесу. Покровителем города считался Аполло́н-Дельфи́ний, в честь него жители Ольвии выпускали монету в форме дельфина.

Покровителем города считался Аполло́н-Дельфи́ний, в честь него жители Ольвии выпускали монету в форме дельфина.

Дома здесь были такими же как и в Греции. Все архитектурные и культурные традиции греки бережно сохраняли. Узкими были улицы города, всего 2 или 3 метра. Из-за этого существовало указание, что двери во всех домах должны открываться внутрь.

Чтобы обсудить последние события, жители Ольвии приходили на Агору, как и в Афинах. Неподалеку находился гимна́сий – это место для проведения тренировок и соревнований среди атлетов. Здесь был бассейн, к которому проведен водопровод. В городе существовала канализация.

Греки сберегали свою культуру. Даже через семьсот лет после основания Ольвии, ее жители продолжали говорить на греческом языке и прекрасно знали «Илиаду» Гомера.

В колонии проводились Ольвийские агоны – спортивные соревнования.

Скифы.

Ближайшими

соседями греков стали племена ски́фов,

которые проживали на территории Северного Причерноморья. Геродот писал, что

скифы не сеют и не пашут, у них нет городов и укреплений, а свои дома они возят

с собой.

Геродот писал, что

скифы не сеют и не пашут, у них нет городов и укреплений, а свои дома они возят

с собой.

На начальном этапе греки и скифы жили мирно. Если бы у них происходили военные столкновения, то грекам бы просто не удалось противостоять. Скифы были заинтересованы в торговле, а жители колоний не претендовали на большие территории.

Однако, несмотря на долгое соседство, скифы не принимали греческую культуру, обычаи и веру. Всякого, кто почитал чужих богов, ожидала смертная казнь. У скифов не было храмов, посвященных богам, жрецов. Больше всего они почитали бога войны, а его олицетворением был железный меч, воткнутый в землю.

Однажды

царь Да́рий напал на скифов, но они стали

уходить вглубь степи. Никак не могли персы догнать кочевников. Когда Дарий

окончательно устал от погони, скифы прислали ему подарок. Это были птица, мышь,

лягушка и стрелы. Дарий рассмотрел подарки и решил, что скифы готовы сдаться. Мышь живет в земле, значит, они отдают ему земли; птица очень быстра, как

скифские кони; лягушка обитает в воде – значит, и воды теперь принадлежат

Дарию; а стрелы – это оружие, которое скифы готовы сложить перед ним.

Мышь живет в земле, значит, они отдают ему земли; птица очень быстра, как

скифские кони; лягушка обитает в воде – значит, и воды теперь принадлежат

Дарию; а стрелы – это оружие, которое скифы готовы сложить перед ним.

Подошел к Дарию один из его советников-мудрецов и расшифровал истинный смысл послания: «Если вы не улетите в небо как птицы, не зароетесь в землю как мыши, не поскачете в болото как лягушки, то погибнете от наших стрел».

Скифский царь Скил.

Скифы отличались особой жестокостью, не только по отношению к врагам, но даже и к своим соплеменникам. Они не щадили никого. Вот история царя Ски́ла.

Скифский царь Скил очень любил культуру эллинов. Эту любовь ему привила мать, которая была гречанкой, захваченной в плен. Скил хорошо говорил и писал по-гречески. Образ жизни скифов он не принимал.

Скилу нравилось

посещать Ольвию. Он оставлял сопровождавших воинов за

воротами города, которые запирались, когда Скил туда

входил. В Ольвии царь переодевался в греческую одежду

и спокойно гулял по улицам без сопровождения. А жители Ольвии

следили, чтобы никто из скифов не проник в город и не увидел своего царя.

В Ольвии царь переодевался в греческую одежду

и спокойно гулял по улицам без сопровождения. А жители Ольвии

следили, чтобы никто из скифов не проник в город и не увидел своего царя.

Скил мог оставаться в городе на протяжении месяца, ему нравились дома эллинов, их разговоры, обряды. Вскоре царь женился на гречанке и построил для нее дом в Ольвии, украшенный сфинксами и грифонами, о котором сам всегда мечтал. Но каждый раз Скил был вынужден возвращаться к прежней жизни.

Однако долго нельзя скрывать правду. Однажды Скил решил принять участие в празднике, посвященном богу виноделия – Дионису. Тогда послали ему боги знак, что не нужно отправляться на праздник. Дом Скила в Ольвии был разрушен ударом молнии. Но царь не обратил на это внимания.

Он

участвовал в процессии, танцевал вместе со всеми эллинами. А в это время кто-то

из жителей Ольвии подошел к скифским воинам за

воротами и рассказал про поступок царя. Не поверили скифы, и тогда нескольких

из них провели в город. Увидели они Скила своими

глазами. Воины рассказали об этом остальным, началось восстание, а Скил был убит.

Не поверили скифы, и тогда нескольких

из них провели в город. Увидели они Скила своими

глазами. Воины рассказали об этом остальным, началось восстание, а Скил был убит.

Прошли века, Ольвия и другие греческие колонии были разрушены племенами варваров, практически полностью были разрушены все памятники архитектуры.

Подведем итоги. На уроке вы узнали, что:

· причинами переселения греков стали: нехватка земли и продовольствия; ухудшение отношений между демосом и аристократией; расширение торговли; получение из колоний сырья и рабов;

· поселения основывались на берегах Средиземного и Черного морей, а одним из самых крупных была Ольвия;

· жители новых городов переносили туда греческие традиции;

· соседями греков на новых землях были воинственные скифы.

Греческие руины на берегу Черного моря под Херсоном Древние греки заселили побережье Черного моря задолго до

Русские — или любой другой славянский народ, если уж на то пошло — попали туда, и я имею в виду

очень давно. Согласно древнегреческим источникам, море сначала называлось «Негостеприимным морем» (Понтос Axeinos), потому что было трудно ориентироваться и, угадайте что, «варвары», живущие там на берегах. Предположительно после греков и позже римляне, стали более знакомыми с Черным морем, название было изменено на «Гостеприимное море» (Euxeinos Pontos, также известное как Εὔξεινος Πόντος). Легенда Говорят, что Ясон и аргонавты отправились за Черное море, чтобы найти Золотое руно в земле Колхиды (современная Грузия). Во времена Римской

империи, римляне захватили греческие колонии и добавили больше своих

собственный. Черное море стало еще более важным после основания

города Константинополя (330 г.

с.),

который стал сначала столицей Восточной Римской империи, а затем

позже Византийская империя. Черное море — внутреннее море между Юго-Восточная Европа и Анатолия. Страны, граничащие с Черное море включает Турцию, Румынию, Болгарию, Украину, Россию и Грузию. Черное море соединяет в Средиземное море через Босфор, Мраморное море, Дарданеллы (Геллеспонт), а затем Эгейское море. Море получает соленую воду через Босфор и пресную воду из рек втекает в него. Максимальная глубина немногим более семи тысяч ноги. Интересный факт: в военно-морской науке

Считается, что Черное море получило свое название из-за

слой сероводорода, который начинается примерно на 200 метров ниже поверхности,

и это заканчивает всю жизнь с этой точки вниз. Другими словами, на глубине около

250-300 футов (глубже у берега) растворенного кислорода недостаточно для поддержания жизни. Босфор Теория Черноморского потопа, Ноев ковчег, Атлантида? В 1998 году Уильям Райан и Уолтер Питман, геологи из Колумбийского университета, опубликовали свои свидетельство, Ноев потоп: новые научные открытия о Событие, изменившее историю (1998 г.), когда сильное наводнение через Боспор возник около 5600 г. до н.э. Это упрощенная сделка; не цитируй меня! Черное море было отделены от Средиземное море у хребта Босфора. Когда ледники растаяли и уровень океана поднялся, вода залила Босфор в эффектная мода. Огромная территория была затоплена, и Черное море расширилось. Райан и Питман написали: «Каждый день через Ниагарский водопад выливается десять кубических миль [42 км³] воды, что в двести раз больше, чем течет через Ниагарский водопад. Босфорский лоток ревел и бушевал на полную мощность не менее трехсот дней». Я тоже видел знакомства

этого события примерно до 7000 г. |

| Стэнли М. Бурштейн | |

Рост

Всемирная история за счет западной цивилизации с 19 в. В

на первый взгляд это удивительно. Греческое поселение на Черном море было частью

одна из самых необычных миграций в древней истории, миграция, которая

началось примерно в середине восьмого века до нашей эры и продолжалось более двух

сотня лет. Причины этой эмиграции греков из их Эгейского моря

оспариваются: земельный голод, торговля и убежище от расширяющейся империалистической

были предложены такие силы, как Лидия и Персия.

Черное море было последней крупной территорией, заселенной греками. Различные греческие города

с западного побережья современной Турции и южной Греции основали колонии в

область. Однако самым выдающимся был Милет, о котором древние источники

приписывают семьдесят колоний, включая Одессу, современную Одессу; Ольбия на

устье реки Буг, Пантикапей в Крыму; и Синоп, современный Синоп,

на севере Турции. В отличие от Средиземноморья, где финикийцы оказались

быть грозными конкурентами за лучшие места для поселений, у греков не было соперников

в Черном море, так что к концу шестого века до н. э. Черное море было

почти сплошь окруженные процветающими греческими городами, обустроенными прекрасной

общественные здания и связаны друг с другом, их негреческими соседями и их

Эгейские родины благодаря неуклонно растущим торговым связям. В это точка истории греков в Черном море, рассказанная в учебниках обычно заканчивается, хотя, конечно, история не закончилась. Причины тройные. Первая — это простая инерция, нежелание переосмыслить традиционную эгейскую сосредоточенное повествование о греческой истории, чтобы соответствовать всемирно-историческим рамкам. второе — дисциплинарное. Основная часть свидетельств более поздней истории Черное море в древности является археологическим и эпиграфическим, и актуальным стипендия на незнакомых языках: русском, румынском и болгарском назвать только самое главное. Третья и последняя причина — политика. В течение западные ученые времен холодной войны не имели свободного доступа к археологическим памятникам и музейных коллекций в Восточной Европе и Советском Союзе и ученых по обеим сторонам «железного занавеса» было очень трудно получить публикации их противоположных номеров.3

Результатом стал взгляд на историю Черного моря, выдвигающий на первый план

активности греков и ограничивали роль своих «варварских» соседей до

будучи пассивными реципиентами греческого культурного влияния, которое все еще сохраняется в

несколько учебников по всемирной истории, посвященных этой теме4. Интересно,

Такой же взгляд на греко-негреческие отношения был распространен и в Советском Союзе. Так,

в призовом учебнике для средней школы Ф. Центральный

к новой интерпретации является признанием важной истины: греческое

города образовывали тонкую кайму на окраинах огромного негреческого мира8. В новом взгляде на Блэка

В морской истории последствия этой реальности стали ясны в пятом веке.

до н.э. с появлением могущественных королевств во внутренних районах Греции.

города западного и северного побережья Черного моря. Доминирующее государство

на западном побережье Черного моря — в основном европейская Турция, Болгария,

и Румыния — было царством одрисских фракийцев, власть которых

расширен к концу пятого века до н. Доказательства

северное побережье Черного моря беднее западного, но

то, что есть, предполагает, что ситуация была аналогична центральному факту

жизни для греческих городов, будучи давлением, оказываемым на них царством

царские скифы, господствовавшие в степях юга Украины.

Информация о том, как скифы оказывали свое влияние на греков

городов северного Причерноморья ограничено. Самый материальный

доказательством результатов этих переговоров являются великолепные золотые и бронзовые

предметы, найденные в элитных могилах по всему региону, которые, скорее всего, были

либо дипломатические подарки, либо часть дани городов вместо торговли

товаров, как предполагалось в старом взгляде на отношения между греками и их

негреческими соседями9. В отличие от

посредников в европейских империях раннего Нового времени, которые часто были социально

маргинальные цифры, а потому незаметные в источниках, несмотря на

критическое значение их способности жить в двух мирах и содействовать

общения между ними из-за их свободного владения несколькими языками,

посредниками в древнем Причерноморье обычно были аристократы. Причина в том,

прозрачный. Причерноморские греки были политическими иждивенцами в переговорах с

позиции слабости с могущественными королевствами, которыми правил воин

аристократии, которые имели дело только со своими социальными равными. Значит, посредники

как правило, происходили из высших слоев греческих городов, особенно

те, кто имел семейные связи с фракийцами и скифами

аристократии. Афинянин историк Фукидид, сам принадлежащий к такой семье, дает проясняющее сведения о таком лице и его роли в содействии отношениям между греков и фракийцев, отмечая, что летом 431 г. до н. э. «Нимфодор, сын Пиф, абдерит, сестра которого [sc. фракийский царь] Ситалк женился, был сделан их proxenos афинянами. До сих пор они считали его своим врагом, но он имел большое влияние на Ситалкеса, и они желали князем, чтобы стать их союзником».11 Здесь афиняне используют традиционный греческий институт, проксения , гость дружба с моральным обязательством следить за интересами города, в надежда заручиться поддержкой при фракийском дворе влиятельных царских Греческий шурин. Литературная

источники упоминают аналогичные цифры в четвертом веке до нашей эры, но расцвет

посредниками в Черном море был эллинистический период, когда попытки

государства-преемники империи Александра, чтобы расширить свое влияние в

регионе в сочетании с возобновившимися кочевыми миграциями в украинских степях и

северные Балканы дестабилизировали фракийское и скифское царства, на которых

безопасность греческих городов зависела. Ситуация

столкнуться с Истрией, как описано в декрете Агафокла, не было чем-то необычным в

Эллинистическое Черное море. Посредник

система, показанная в декрете Агафокла, является лишь одной из многих особенностей

культура греческих городов Причерноморья, которая отличала их от

более знакомые города греческой родины. Отличительной чертой их политической и

культурной средой было интенсивное и постоянное взаимодействие между греческими

городов и негреческих народов их внутренних районов. Стэнли М. Бурштейн — почетный профессор истории.

в Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе и бывший президент

Ассоциация историков древности. Его исследования сосредоточены на отношениях между

Греки и негреки в эллинистический период с особым акцентом на

Черное море и Африка. Среди его многочисленных публикаций: Форпост

Эллинизм: появление Гераклеи на Черном море (Беркли и Лос-Анджелес).

Анхелес: University of California Press, 19.76), Эллинистическая эпоха от

битва при Ипсе до смерти Клеопатры VII (Кембридж: Кембридж

University Press, 1985), Agatharchides of Cnidus, On the Erythraean Sea (London: The Hakluyt Society, 1989) и The Reign of Cleopatra (Westport, CT: Greenwood Press, 2004). | |

| Примечания Предыдущая версия этого документа была доставлена по адресу Встреча Ассоциации всемирной истории в 2012 году в Альбекерке, Нью-Мексико. 1 Проблемы переосмысления древней истории в термины всемирной истории обсуждаются в Stanley M. Burstein, «Ancient History и «Вызов мировой истории», Syllecta Classsica 18 (2007 г.), 225–240. 2 Стандартное описание греческой колонизации принадлежит Джону Бордману, 9 лет.0087 Греки За границей: их ранние колонии и торговля , 4 -е издание (Лондон: Темза и Хадсон, 1999). 3 Обзор советской науки по древней истории Черного моря представлен в Д.Б.

Шелов, «Der nördliche Schwarzmeerraum in der Antike (1977)» в: Heinz Heinen

(ред. 4 Из тринадцати учебников по всемирной истории, которые я просмотрел, только четыре содержали более упоминания о греческой колонизации Черного моря. 5 Роберт Тигнор и др. ., Миры вместе; Разделенные миры: история Мир, от начала до настоящего времени , 3-е издание (Нью-Йорк: W.W. Нортон и компания, 2011), 196. 6 Джерри Х. Бентли и Герберт Ф. Циглер, Традиции и встречи: A Глобальный взгляд на прошлое , 4-е издание (Бостон: McGraw Hill, 2008 г.), 238–239. 7 Ф. Коровкин, История Древнего мира , Сергей Сосинский, пер. (М.: Прогресс, 1985), 140. .8 См. Стэнли М. Бурштейн, «Греческие города Черного моря» в: Конрад Кинзл (редактор), Спутник классического греческого мира (Оксфорд: Blackwell Publishing, Ltd., 2006), 137–152. 9 См. Зофия Х. Арчибальд, «Фракийцы и скифы» в: Древний Кембридж

История, Том VI: Четвертый век до н. |

Первая волна греческой колонизации

к концу греческих темных веков в восьмом веке до нашей эры, и

затем еще одна волна, особенно продвигаемая Афинами, в пятом

до н.э. в период расцвета афинского могущества.

Первая волна греческой колонизации

к концу греческих темных веков в восьмом веке до нашей эры, и

затем еще одна волна, особенно продвигаемая Афинами, в пятом

до н.э. в период расцвета афинского могущества. С падением Константинополя в

турками в 1453 году Черное море стало, по сути, «турецким

озеро.» Из царствования Петра Великого, русские и турки

сражались за контроль над Черным морем и проливами, соединяющими море

со Средиземным морем.

С падением Константинополя в

турками в 1453 году Черное море стало, по сути, «турецким

озеро.» Из царствования Петра Великого, русские и турки

сражались за контроль над Черным морем и проливами, соединяющими море

со Средиземным морем.

до н.э. Теория остается активной

(спорный?) предмет споров среди

археологи. Это интересно, потому что также было

доказательство

обнаружены как для поддержки, так и для дискредитации этой идеи. Там

также является некоторым свидетельством того, что произошло катастрофическое наводнение, связанное с

Каспийское море разливается на восток. Оба этих «потопа»

были связаны с Ноевым потопом и исчезновением Атлантиды.

до н.э. Теория остается активной

(спорный?) предмет споров среди

археологи. Это интересно, потому что также было

доказательство

обнаружены как для поддержки, так и для дискредитации этой идеи. Там

также является некоторым свидетельством того, что произошло катастрофическое наводнение, связанное с

Каспийское море разливается на восток. Оба этих «потопа»

были связаны с Ноевым потопом и исчезновением Атлантиды. 80-е были

ничего, кроме примечательного. Однако процесс неизбежно шел неравномерно.

со многими важными темами, не полностью переформулированными во Всемирной исторической

условиях, и большая часть старой структуры западной цивилизации, сохранившаяся в новом

курсы и, конечно же, учебники даже по настоящее время. Хороший пример

Древняя Греция, где классические Афины остаются центром большинства счетов

вместо повышенного внимания к темам, связанным с взаимосвязями

между греками и негреками.1 Особенно бросается в глаза отсутствие внимания к границам

Греческий мир, такой как Черное море, и приспособления, которые греки должны были сделать, чтобы

выжить там.

80-е были

ничего, кроме примечательного. Однако процесс неизбежно шел неравномерно.

со многими важными темами, не полностью переформулированными во Всемирной исторической

условиях, и большая часть старой структуры западной цивилизации, сохранившаяся в новом

курсы и, конечно же, учебники даже по настоящее время. Хороший пример

Древняя Греция, где классические Афины остаются центром большинства счетов

вместо повышенного внимания к темам, связанным с взаимосвязями

между греками и негреками.1 Особенно бросается в глаза отсутствие внимания к границам

Греческий мир, такой как Черное море, и приспособления, которые греки должны были сделать, чтобы

выжить там. Что не вызывает сомнений,

впрочем, это результат. Когда волны эмиграции наконец закончились около 500

до н. э. территория греческих поселений расширилась от Эгейского моря до обширного

область, которая простиралась от восточной Испании на западе до устья реки Дон

на востоке.2

Что не вызывает сомнений,

впрочем, это результат. Когда волны эмиграции наконец закончились около 500

до н. э. территория греческих поселений расширилась от Эгейского моря до обширного

область, которая простиралась от восточной Испании на западе до устья реки Дон

на востоке.2

Два примера

достаточно. Итак, согласно Worlds Together, Worlds Apart 5 «Хотели они этого или

нет. . .скифы к северу от Черного моря, жившие кочевым

банды, изолированные поселения и небольшие деревни интегрировались в

расширяя городские сети насилия, завоеваний и торговли». История в Традиции

& Encounters 6 полнее, но по сути то же самое: «В восьмом и седьмом веках

до н. э. греки в большом количестве отправились в Черное море и основали

колонии по всему его побережью. Эти поселения предлагали купцам доступ к

богатые запасы зерна, рыбы, леса, меда, воска, золота и янтаря, а также

рабов, захваченных на юге России и отправленных на рынки в

Средиземное море. . .. По мере того как греческие купцы приносили богатство этим обществам, местные

вожди кланов строили небольшие государства в… .Крымский полуостров и юг России

где торговля была особенно сильна».0010

Два примера

достаточно. Итак, согласно Worlds Together, Worlds Apart 5 «Хотели они этого или

нет. . .скифы к северу от Черного моря, жившие кочевым

банды, изолированные поселения и небольшие деревни интегрировались в

расширяя городские сети насилия, завоеваний и торговли». История в Традиции

& Encounters 6 полнее, но по сути то же самое: «В восьмом и седьмом веках

до н. э. греки в большом количестве отправились в Черное море и основали

колонии по всему его побережью. Эти поселения предлагали купцам доступ к

богатые запасы зерна, рыбы, леса, меда, воска, золота и янтаря, а также

рабов, захваченных на юге России и отправленных на рынки в

Средиземное море. . .. По мере того как греческие купцы приносили богатство этим обществам, местные

вожди кланов строили небольшие государства в… .Крымский полуостров и юг России

где торговля была особенно сильна».0010 Коровкина, История

Древний мир ,7 который

выдержал двадцать изданий, прежде чем был переведен на английский язык в 1985 г.,

студенты узнали, что «торговля также росла в странах, где колонии

возникла и распространилась там греческая культура; местные племена быстрее переселялись из

первобытнообщинного строя к рабовладельческому обществу».

закончилась холодная война, и барьеры, препятствующие сотрудничеству между западными

и восточные ученые потерпели крах, что сделало возможным развитие нового и

очень разный взгляд на отношения между греками и негреками в древности.

Черное море.

Коровкина, История

Древний мир ,7 который

выдержал двадцать изданий, прежде чем был переведен на английский язык в 1985 г.,

студенты узнали, что «торговля также росла в странах, где колонии

возникла и распространилась там греческая культура; местные племена быстрее переселялись из

первобытнообщинного строя к рабовладельческому обществу».

закончилась холодная война, и барьеры, препятствующие сотрудничеству между западными

и восточные ученые потерпели крах, что сделало возможным развитие нового и

очень разный взгляд на отношения между греками и негреками в древности.

Черное море. э. от Пропонта до Дуная и

включал как племена внутренних районов, так и греческие города Причерноморья.

побережья, все из которых платили дань одрисскому верховному царю. Степень

Богатство Одрисского царства неизвестно, но, согласно V веку до н.э.

афинского историка Фукидида, одна только дань была примерно равна

реализованный Афинами из своей империи в начале Пелопоннесского

Война. Хотя подробные сведения об отношениях между

греческих городов и одрисских владык отсутствует, вполне вероятно, что

бремя их дани компенсировалось предоставленной им защитой от

набеги на их территорию соседних племен и усиление торговых привилегий

на территории Одрисского царства.

э. от Пропонта до Дуная и

включал как племена внутренних районов, так и греческие города Причерноморья.

побережья, все из которых платили дань одрисскому верховному царю. Степень

Богатство Одрисского царства неизвестно, но, согласно V веку до н.э.

афинского историка Фукидида, одна только дань была примерно равна

реализованный Афинами из своей империи в начале Пелопоннесского

Война. Хотя подробные сведения об отношениях между

греческих городов и одрисских владык отсутствует, вполне вероятно, что

бремя их дани компенсировалось предоставленной им защитой от

набеги на их территорию соседних племен и усиление торговых привилегий

на территории Одрисского царства. В случае с Ольбией

однако это предполагает, что скифы сначала пытались управлять городом через

греческие тираны, которых в середине пятого века сменили резиденты

администраторы скифского происхождения. Как бы то ни было, с немногими

исключением, превалирующей реальностью для греческих городов Черного моря была

что для того, чтобы выжить, они должны были найти жилье со своими негреческими

соседей, торгуя и вступая с ними в брак, а главное,

ищущих их защиты. Доминирующее «варварское» население, которое было у греков

иметь дело с фракийцами, гетами, даками, скифами или

Сарматы — возможно, изменились за века, но с конца пятого

до н.э. до начала второго века н.э., когда римляне завоевали

Даки положили конец последнему и величайшему из понтийских царств,

переговоры и пересмотр этих договоренностей были центральными в жизни

причерноморских греческих городов.

В случае с Ольбией

однако это предполагает, что скифы сначала пытались управлять городом через

греческие тираны, которых в середине пятого века сменили резиденты

администраторы скифского происхождения. Как бы то ни было, с немногими

исключением, превалирующей реальностью для греческих городов Черного моря была

что для того, чтобы выжить, они должны были найти жилье со своими негреческими

соседей, торгуя и вступая с ними в брак, а главное,

ищущих их защиты. Доминирующее «варварское» население, которое было у греков

иметь дело с фракийцами, гетами, даками, скифами или

Сарматы — возможно, изменились за века, но с конца пятого

до н.э. до начала второго века н.э., когда римляне завоевали

Даки положили конец последнему и величайшему из понтийских царств,

переговоры и пересмотр этих договоренностей были центральными в жизни

причерноморских греческих городов. Однако сами переговоры были возможны только из-за

услуги отдельных лиц латиноамериканистка Алида К. Меткалф10 называет «посредниками»,

мужчины или женщины, которые были посредниками «социального взаимодействия между мирами;

переводчики, культурные посредники, переговорщики».

Однако сами переговоры были возможны только из-за

услуги отдельных лиц латиноамериканистка Алида К. Меткалф10 называет «посредниками»,

мужчины или женщины, которые были посредниками «социального взаимодействия между мирами;

переводчики, культурные посредники, переговорщики».

Неудивительно, учитывая

неспокойные условия по всему Черному морю, декреты, принятые греческими городами

почитание таких людей является обычным явлением. Некоторые из них были придворными, как греками, так и

негреческий, как Нимфодор, упомянутый Фукидидом, чье влияние

города стремились получить посредством присуждения почестей, таких как проксения и

ценные привилегии, такие как налоговые льготы и гарантии ускоренного судебного разбирательства

производство. Однако более важными были люди из городов.

себя, чья способность перемещаться как в греческом, так и в негреческом обществе позволяла

им выступать в качестве посредников в переговорах об условиях, регулирующих отношения

между греческими городами и их негреческими повелителями. Самый известный из этих

фигурами является Агафокл, сын Антифила, из города Истрия на севере

побережье Добруджи в современной Румынии, чья карьера описана в истрийском

декрет конца третьего или начала второго века до н. э.12

Неудивительно, учитывая

неспокойные условия по всему Черному морю, декреты, принятые греческими городами

почитание таких людей является обычным явлением. Некоторые из них были придворными, как греками, так и

негреческий, как Нимфодор, упомянутый Фукидидом, чье влияние

города стремились получить посредством присуждения почестей, таких как проксения и

ценные привилегии, такие как налоговые льготы и гарантии ускоренного судебного разбирательства

производство. Однако более важными были люди из городов.

себя, чья способность перемещаться как в греческом, так и в негреческом обществе позволяла

им выступать в качестве посредников в переговорах об условиях, регулирующих отношения

между греческими городами и их негреческими повелителями. Самый известный из этих

фигурами является Агафокл, сын Антифила, из города Истрия на севере

побережье Добруджи в современной Румынии, чья карьера описана в истрийском

декрет конца третьего или начала второго века до н. э.12 Проще говоря, город оказался в ловушке между

пресловутый камень и наковальня, застрявший в борьбе за власть между его

сюзерен, гетский царь Ремаксос, территория которого располагалась за

Дунай в Дакии, и фракийский династ по имени Золтес, пытавшийся отделить

города Добруджи из Ремакса, используя свои боевые отряды, чтобы запугать их и заставить

платить дань за привилегию работать в своих сельскохозяйственных глубинках.13 Согласно декрету

указывает, что Агафокл должен был найти способ защитить интересы Истрии путем

посредничество в сделке с Zoltes, чтобы гарантировать безопасность своих сельскохозяйственных угодий, в то время как

не отталкивая повелителя города Ремакса до конфликта между двумя

соперничающие короли могут быть решены. Хотя в указе нет дат,

Процесс был явно долгим и сложным. В процессе Агафокл организовал

оборону города от налетчиков Золтеса дважды и предпринял пять

отдельные посольства. Троих направили в лагерь Золтеса, во время которого Агафокл

устроил выкуп стад, украденных царскими разбойниками

при заключении соглашений о защите сельскохозяйственных угодий Истрии.

Проще говоря, город оказался в ловушке между

пресловутый камень и наковальня, застрявший в борьбе за власть между его

сюзерен, гетский царь Ремаксос, территория которого располагалась за

Дунай в Дакии, и фракийский династ по имени Золтес, пытавшийся отделить

города Добруджи из Ремакса, используя свои боевые отряды, чтобы запугать их и заставить

платить дань за привилегию работать в своих сельскохозяйственных глубинках.13 Согласно декрету

указывает, что Агафокл должен был найти способ защитить интересы Истрии путем

посредничество в сделке с Zoltes, чтобы гарантировать безопасность своих сельскохозяйственных угодий, в то время как

не отталкивая повелителя города Ремакса до конфликта между двумя

соперничающие короли могут быть решены. Хотя в указе нет дат,

Процесс был явно долгим и сложным. В процессе Агафокл организовал

оборону города от налетчиков Золтеса дважды и предпринял пять

отдельные посольства. Троих направили в лагерь Золтеса, во время которого Агафокл

устроил выкуп стад, украденных царскими разбойниками

при заключении соглашений о защите сельскохозяйственных угодий Истрии. Два других

включал долгие путешествия по враждебной территории ко двору Ремакса, чтобы умолять,

в конечном итоге успешно, чтобы войска защищали территорию Истрии. Много,

конечно, в декрете не сказано. Однако выделяется то, что

что, как и все успешные посредники, успех Агафокла в посреднических сделках

между Истрией и ее могущественными соседями зависело от его способности функционировать

в двух мирах: в греческих городах Добруджи и в царском

дворы фракийских и гетских государств в их внутренних районах, способность, которая

даже позволил ему обнаружить и сорвать заговор против Истрии

во время одного из его визитов в лагерь Золтеса.

Два других

включал долгие путешествия по враждебной территории ко двору Ремакса, чтобы умолять,

в конечном итоге успешно, чтобы войска защищали территорию Истрии. Много,

конечно, в декрете не сказано. Однако выделяется то, что

что, как и все успешные посредники, успех Агафокла в посреднических сделках

между Истрией и ее могущественными соседями зависело от его способности функционировать

в двух мирах: в греческих городах Добруджи и в царском

дворы фракийских и гетских государств в их внутренних районах, способность, которая

даже позволил ему обнаружить и сорвать заговор против Истрии

во время одного из его визитов в лагерь Золтеса. Хотя это

взаимодействие часто было бурным и опасным, как показывает декрет Агафокла.

Ясно, что оно определяло жизнь причерноморских городов. Результат

наиболее очевидно в искусстве, где сочувствие к скифской жизни проявляется в часто

впечатляющие золотые предметы, найденные в могилах фракийской и скифской элиты, не имеют

параллель в эгейском греческом искусстве с его стереотипными изображениями варваров

«другие». Это также видно по их готовности соглашаться на смешанные браки между

Греки и негреки и их готовность включить местных божеств в

пантеоны своих городов и даже перенимать элементы степной одежды, такие как

леггинсы. Более того, несмотря на такие проблемы, как между Истрией и ее

Фракийские и гетские соседи, города явно думали о хороших отношениях с

их «варварских» соседей стоило культивировать как для безопасности, которую они

и военная поддержка, которую они могли оказать городам, когда они были

угрожают враждебные соседи, такие как Золтес и его фракийцы, или силы из

за пределами области, как, например, произошло, когда Ольвия подверглась нападению одного из

генералы Александра и спасены скифскими войсками.

Хотя это

взаимодействие часто было бурным и опасным, как показывает декрет Агафокла.

Ясно, что оно определяло жизнь причерноморских городов. Результат

наиболее очевидно в искусстве, где сочувствие к скифской жизни проявляется в часто

впечатляющие золотые предметы, найденные в могилах фракийской и скифской элиты, не имеют

параллель в эгейском греческом искусстве с его стереотипными изображениями варваров

«другие». Это также видно по их готовности соглашаться на смешанные браки между

Греки и негреки и их готовность включить местных божеств в

пантеоны своих городов и даже перенимать элементы степной одежды, такие как

леггинсы. Более того, несмотря на такие проблемы, как между Истрией и ее

Фракийские и гетские соседи, города явно думали о хороших отношениях с

их «варварских» соседей стоило культивировать как для безопасности, которую они

и военная поддержка, которую они могли оказать городам, когда они были

угрожают враждебные соседи, такие как Золтес и его фракийцы, или силы из

за пределами области, как, например, произошло, когда Ольвия подверглась нападению одного из

генералы Александра и спасены скифскими войсками. Это не удивительно,

следовательно, что посетители Понта с эгейской родины от Геродота

в пятом веке до н.э. до конца античности выражают определенную амбивалентность

о гречности общества и культуры причерноморских греческих городов.

Это не удивительно,

следовательно, что посетители Понта с эгейской родины от Геродота

в пятом веке до н.э. до конца античности выражают определенную амбивалентность

о гречности общества и культуры причерноморских греческих городов. С ним можно связаться по

С ним можно связаться по

), Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung (Дармштадт:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980), 341–402.

), Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung (Дармштадт:

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980), 341–402.