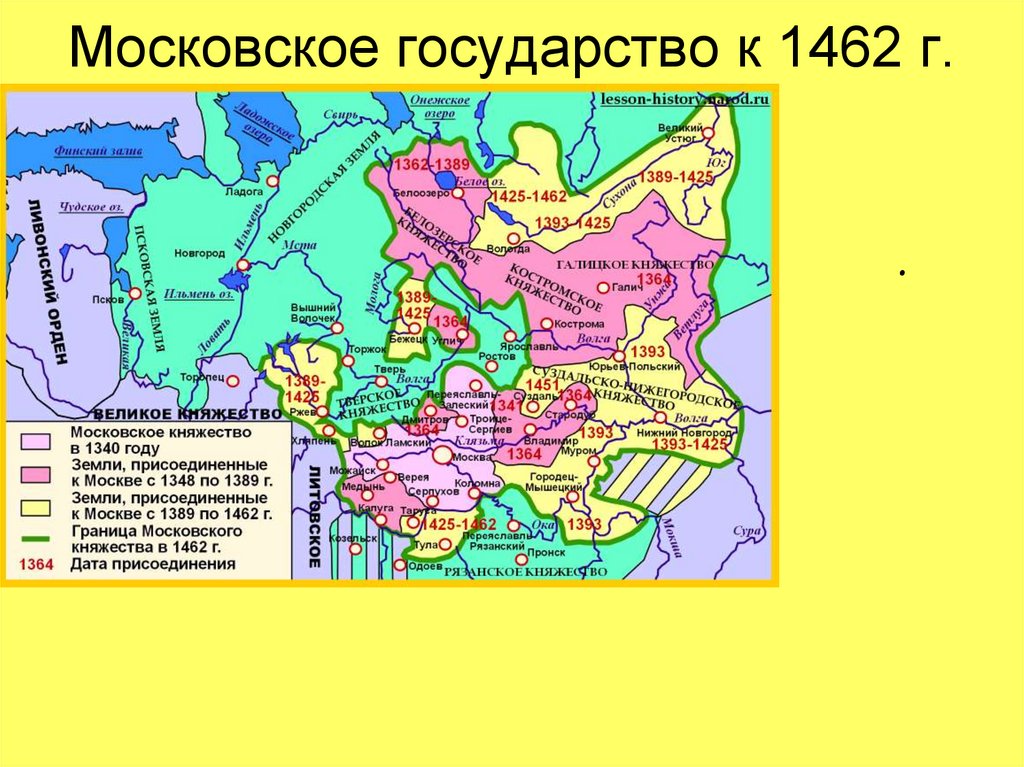

Территория Московского государства в 1462 г.

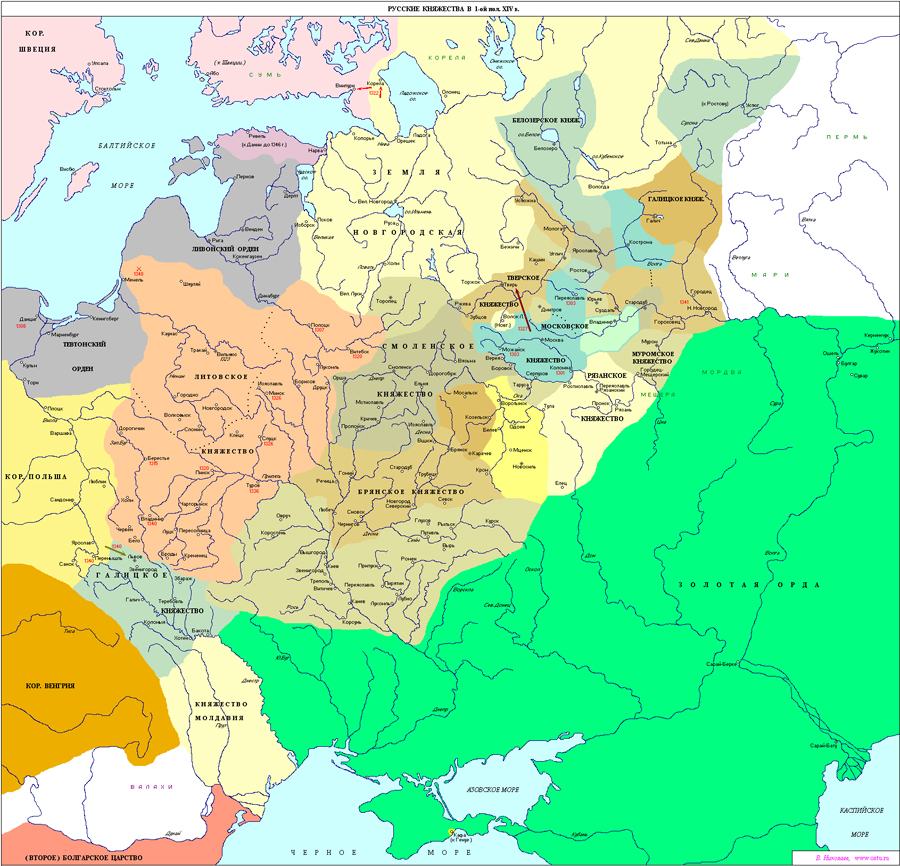

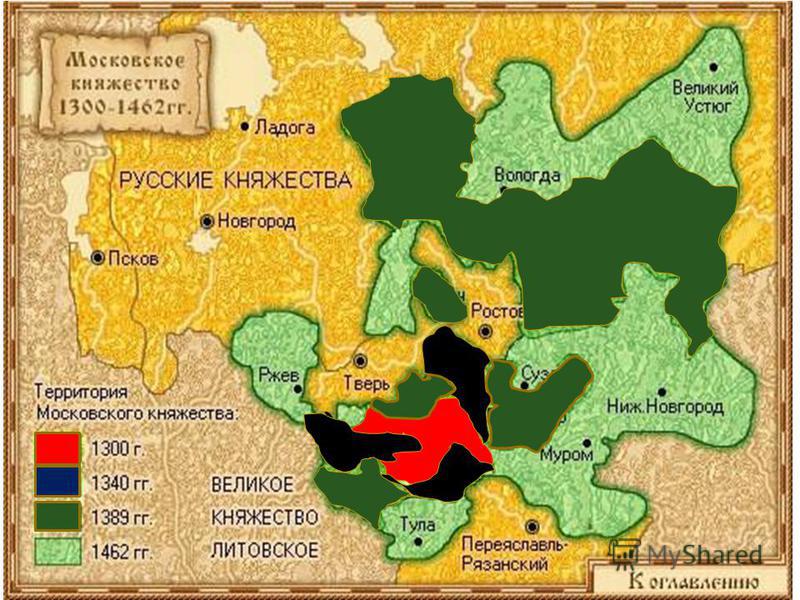

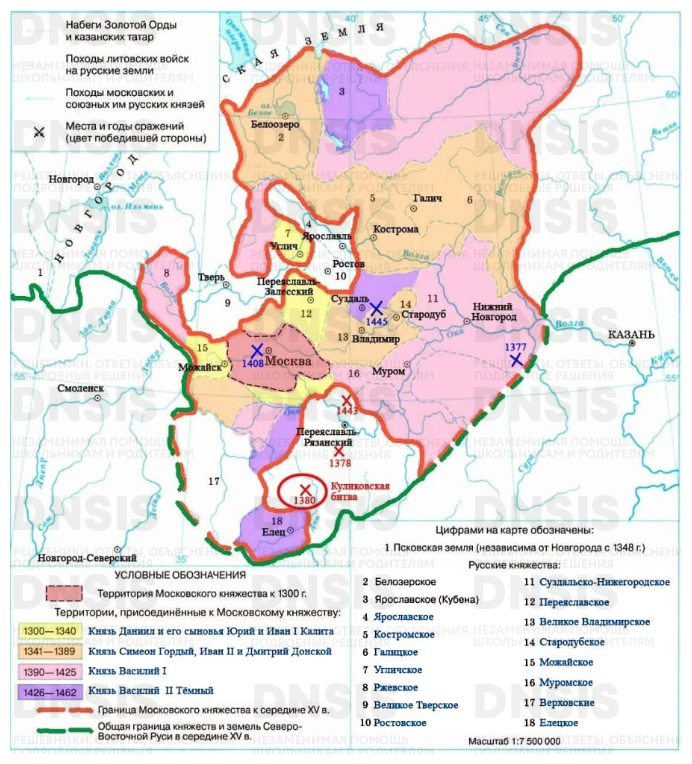

Выделение Московского княжества, начавшееся с середины 70-х годов XIII века при князе Данииле Александровиче, продолжалось в течение XIV-XV веков. В этот период происходит процесс объединения разобщённых русских земель вокруг Москвы – столицы московского государства в 1462 году. Он шёл медленно и включал в себя несколько этапов.

Возвеличевание Москвы

Название столицы связано с именем реки Москвы, которое она носила задолго до появления здесь поселения. Маленький городок, находившийся на перекрёстке торговых путей, привлекал и русских, и иностранных купцов. С течением времени он рос и богател, становясь центром оживлённой торговли.

Выгодное географическое расположение города, окружённого труднопроходимыми для конных отрядов татар лесами, делало его относительно безопасным местом. Спасаясь от притеснений как с востока, так и с запада, люди с охотой селились в Москве и её окрестностях.

От набегов конных отрядов татар столица была защищена с востока Рязанским и Нижегородским княжествами, а от немцев, шведов и литовцев – землями Новгорода, Пскова и Смоленска с запада.

Становлению Москвы, как нового центра русских земель, способствовала разумная и расчётливая политика московских князей. Они не только получили великий престол, но и оставили его за собой, несмотря на междоусобицы и непростые взаимоотношения с Ордой.

Иван III и Московское государство

Российский историк Н.М. Карамзин, рассматривая процесс становления унитарного государства, писал, что Россия «спасалась мудрым самодержавием», отмечая выдающуюся роль великих князей в создании Московского государства.

Феодальная война (1425-1453) закончилась победой Москвы, которая традиционно стремилась к единству Русской земли и постепенно становилась центром в политическом, экономическом и идеологическом отношениях.

Для расширения своих владений московская власть использовала все доступные способы:

- скупку земель;

- захват с применением силы;

- дипломатические переговоры с Ордой;

- заключение договоров с удельными князьями;

- расселение людей.

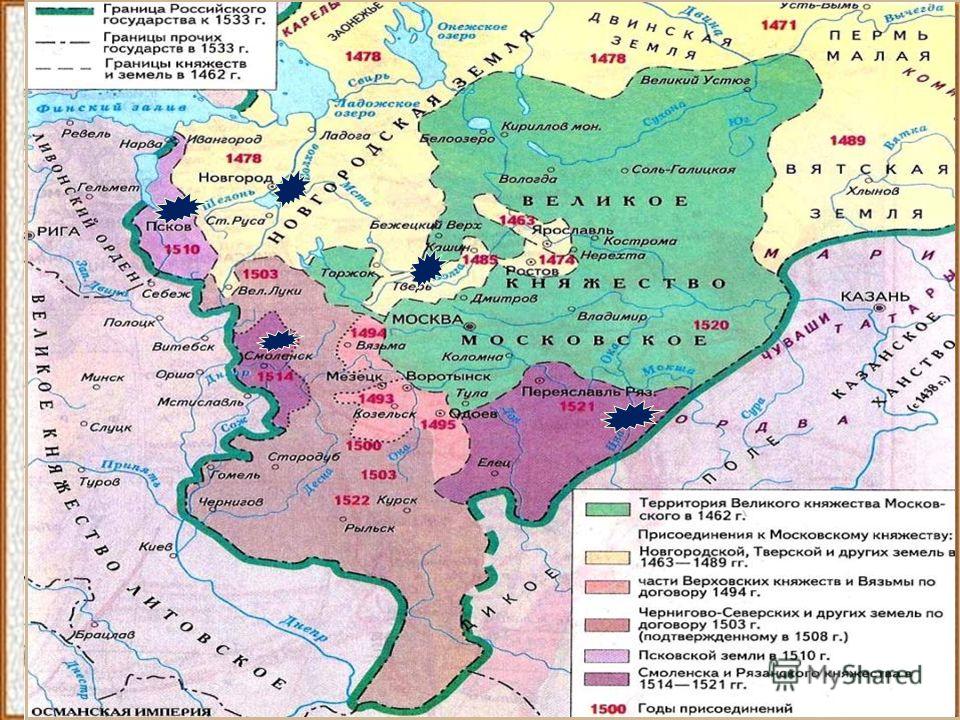

Период слияния разрозненных княжеств в одно централизованное, связан с именем князя Ивана III Великого и охватывает вторую половину XV в.

Территориальная структура Руси

Умный и ловкий политик, незаурядная личность, Иван 3 правил княжеством с 1462 по 1505 год. Территория, доставшаяся ему после смерти отца, занимала площадь около 400 000 км2. Как писал В. О. Ключевский, «В Русской земле ещё не было ни Московского государства в тех границах, которое оно имело в конце XVI в., ни московского государя с тем политическим значением, с каким он является 100 лет спустя».

К моменту перехода власти к Ивану III на северо-восточных и прилегающих к ним землях сосуществовали самостоятельные великие княжества — Тверское (вечный соперник Москвы) и Рязанское, а также княжества Ярославское и Ростовское. Сберегали автономность республики Новгородская и Псковская, а также Вятская земля.

Интересно. Огромная часть западных территорий, где население издавна говорило по-русски и исповедовало православие, находилась в зависимости от Великого княжества Литовского.

Некоторые земли входили в состав Польши.

Вступив на престол, Иван Великий подтвердил имеющиеся на тот момент договорённости с соседними княжествами. В их составе существовали независимые от правящих князей владения младших, по положению, родственников. Сохранявшаяся удельная система не позволяла центральной власти вмешиваться в дела этих формирований.

Несмотря на то, что значительная часть этих разнородных образований (исключая зависевших от Литвы и Польши) формально признавала верховенство великого князя Московского, фактической целостности русских земель не было. Русь, раздробленная на удельные княжества, в середине XV века находилась во внешнеполитической зависимости и от Польши, и от Литвы, и от Орды.

Границы Великого княжества Московского в 1462 году

Москва, выделившаяся как удел Владимиро-Суздальского княжества в первой половине XIII в., последовательно расширяя свои границы, через столетие превратилась в Великое княжество Московское.

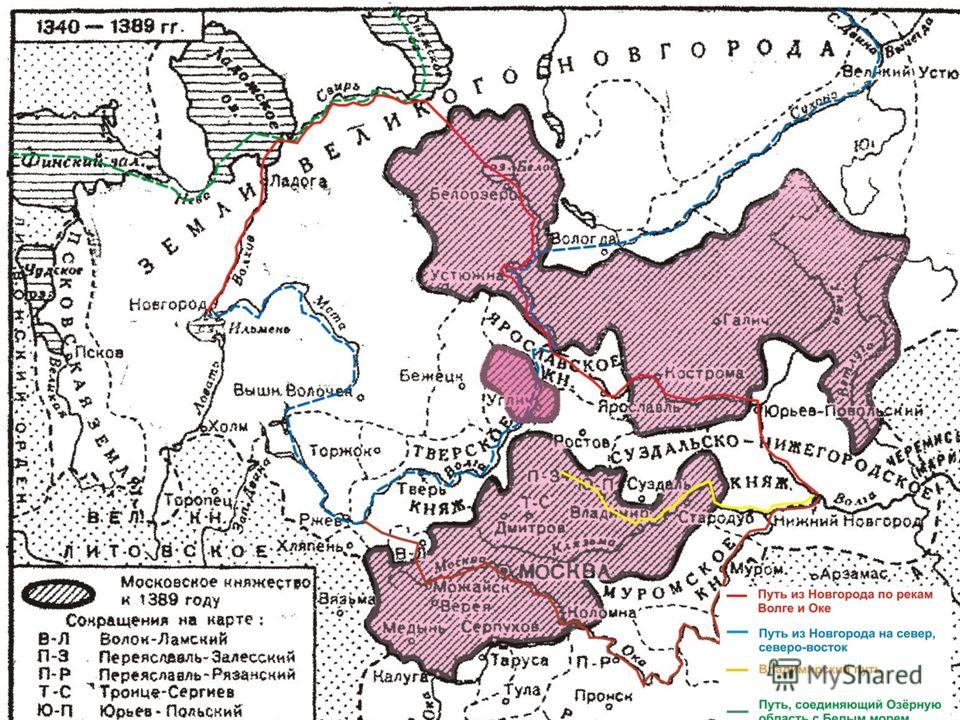

К середине XV в. , ему несмотря на могущество, принадлежала лишь половина русских территорий. К концу 50-х гг. XV в. Московское княжество вернуло себе отпавшие ранее Суздальскую и Вятскую земли. Были частично присоединены ростовские, ярославские владения и север мордовского края.

, ему несмотря на могущество, принадлежала лишь половина русских территорий. К концу 50-х гг. XV в. Московское княжество вернуло себе отпавшие ранее Суздальскую и Вятскую земли. Были частично присоединены ростовские, ярославские владения и север мордовского края.

К окончанию правления Василия Тёмного, его владения превышали площадь любого из существовавших в то время уделов.

К 1462 году в состав великокняжеских поместий не входили:

- Тверское, Ярославское, Ростовское, Рязанское княжества;

- Новгородская, Псковская, Смоленская земли;

- княжества, расположенные в верховьях Оки (те, которые периодически переходили то к Руси, то к Литве).

Номинально принимая верховенство великого московского князя, фактически они были независимы от него. Большую часть этих местностей удалось присоединить Ивану III.

Владения Ивана III

К началу его правления Великое Московское княжество представляло собой сложную политическую организацию. Полной централизации управления не было. Удельные князья, заключив союз, сопротивлялись попыткам Василия II сосредоточить власть в своих руках и усилить государственно-правовую консолидацию всех земель. Согласно завещанию (духовной) Василия II, приблизительное время составления которого – 1462 год, Московское и Владимирское княжества, исконные вотчины и последние приобретения («примыслы») объединены в одно владение.

Полной централизации управления не было. Удельные князья, заключив союз, сопротивлялись попыткам Василия II сосредоточить власть в своих руках и усилить государственно-правовую консолидацию всех земель. Согласно завещанию (духовной) Василия II, приблизительное время составления которого – 1462 год, Московское и Владимирское княжества, исконные вотчины и последние приобретения («примыслы») объединены в одно владение.

Князь Иван 3 Васильевич Великий

Если по карте обозначить его пределы, видно, что они выходили на юг за пределы области между Окой и Волгой, вверх по рекам Ока и Цна. В северо-восточном направлении заходили в Вятскую землю, простираясь до Устюга, принадлежавшего Москве с конца XIV в.

В общих чертах границы Московской Руси выглядели так. На севере и северо-востоке московские земли тянулись к месту слияния притоков Северной Двины – рек Сухоны и Юг, примыкая к территориям, принадлежавшим Твери, Новгороду, Ростову и Ярославлю.

С юго-запада рубеж с Литовским княжеством проходил по реке Угре, в районе Калуги. Между этим городом и Коломной, в среднем течении Оки, Московское княжество соприкасалось с Рязанским. Разграничительная линия, отделявшая его от земель, находившихся под властью Казанского ханства, проходила по течению рек Оки и Волги, от устья Цны и от Нижнего Новгорода до впадения Суры и Ветлуги в Волгу.

Между этим городом и Коломной, в среднем течении Оки, Московское княжество соприкасалось с Рязанским. Разграничительная линия, отделявшая его от земель, находившихся под властью Казанского ханства, проходила по течению рек Оки и Волги, от устья Цны и от Нижнего Новгорода до впадения Суры и Ветлуги в Волгу.

Распределение земель по завещанию

Перед смертью (27.03.1462) Василий II разделил Московское княжество между пятью сыновьями:

- Иваном;

- Юрием;

- Андреем Большим;

- Борисом;

- Андреем Меньши́м.

Старший сын, Иван III Васильевич, вступив на престол, наследует Московское княжество, Вятскую землю и 15 крупных городов. Как было сказано в завещании отца «сына своего старейшего Ивана благословляю своею отчиною, великим княжением».

Остальные братья получили 13 городов на всех. Москвой все наследники должны были управлять совместно. Распределение владений внутри княжества Московского становилось всё более неравномерным в пользу великого князя.

К этому времени значительные территории ростовских земель, включая и часть самого города, уже были подчинены московской власти. Василий II завещал их своей жене Марии Ярославне, которая и обосновалась в Ростове после его смерти. В 1463 году, не имевший детей князь Андрей Фёдорович, продал Ярославское княжество Ивану III.

Расширяя его границы, Иван III применял все возможные методы – от силы до дипломатии. Но, отличаясь решительностью и смелостью, он, как заметил Н. И. Костомаров, «был до крайности осторожен там, где возможно было какое-нибудь противодействие его предприятиям».

В год столетия Куликовской битвы (1480), Русь навсегда освободилась от власти Золотой Орды. К началу второго десятилетия XVI в. были сформированы основы государства и оформлены его границы.

Список литературы:

- Ключевский В.

О. Сочинения в девяти томах. Том 2. Курс русской истории. Часть 2. М.: Мысль., 1998.

О. Сочинения в девяти томах. Том 2. Курс русской истории. Часть 2. М.: Мысль., 1998. - Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. 1991.

- Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII-XV. П., 1918. М., 1998.

- Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV вв. М., 1960.

Книга «Московское великое княжество. Территории и границы. Конец XIII — начало XIV века» Темушев В Н

-

Книги

- Художественная литература

- Нехудожественная литература

- Детская литература

- Литература на иностранных языках

-

Путешествия.

Хобби. Досуг

Хобби. Досуг

- Книги по искусству

- Биографии. Мемуары. Публицистика

- Комиксы. Манга. Графические романы

- Журналы

- Печать по требованию

- Книги с автографом

- Книги в подарок

- «Москва» рекомендует

-

Авторы • Серии • Издательства • Жанр

-

Электронные книги

- Русская классика

- Детективы

- Экономика

- Журналы

- Пособия

- История

- Политика

- Биографии и мемуары

- Публицистика

-

Aудиокниги

- Электронные аудиокниги

- CD – диски

-

Коллекционные издания

- Зарубежная проза и поэзия

- Русская проза и поэзия

- Детская литература

- Искусство

- Энциклопедии

-

Кулинария.

Виноделие

Виноделие

- Религия, теология

- Все тематики

-

Антикварные книги

- Детская литература

- Собрания сочинений

- Искусство

- История России до 1917 года

-

Художественная литература.

Зарубежная

Зарубежная

- Художественная литература. Русская

- Все тематики

- Прием книг на комиссию

-

Подарки

- Книги в подарок

- Авторские работы

- Бизнес-подарки

- Литературные подарки

- Миниатюрные издания

- Подарки детям

- Подарочные ручки

- Открытки

- Календари

- Все тематики подарков

- Подарочные сертификаты

- Подарочные наборы

- Идеи подарков

-

Канцтовары

- Аксессуары делового человека

- Необычная канцелярия

- Бумажно-беловые принадлежности

- Письменные принадлежности

- Мелкоофисный товар

- Для художников

-

Услуги

- Бонусная программа

- Подарочные сертификаты

- Доставка по всему миру

- Корпоративное обслуживание

- Vip-обслуживание

- Услуги антикварно-букинистического отдела

- Подбор и оформление подарков

- Изготовление эксклюзивных изданий

- Формирование семейной библиотеки

Расширенный поиск

Темушев В. Н.

Н.

Иллюстрации

Рекомендуем посмотреть

Михайлов С. С.

Ассирийцы Подмосковья: 1920-1930-х гг.

581 ₽

700 ₽ в магазине

Купить

Новинка

Акунин Б.

Яркие люди Древней Руси

797 ₽

960 ₽ в магазине

Купить

Парфенов Л. Г.

Намедни. Наша эра. 1961-1970

3 884 ₽

4 680 ₽ в магазине

Купить

Новинка

Мединский В. Р.

Р.

Рассказы из русской истории. XVIII век

863 ₽

1 040 ₽ в магазине

Купить

Новинка

Седов Р.

Берзин. Билибин. Противостояние. Документальный роман

855 ₽

1 030 ₽ в магазине

Купить

История Отечества. 1160 лет российской государственности

1 444 ₽

1 740 ₽ в магазине

Купить

Зыгарь М. В.

Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917 гг. В 3-х томах

1900-1917 гг. В 3-х томах

722 ₽

870 ₽ в магазине

Купить

Зыгарь М. В.

Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917

913 ₽

1 100 ₽ в магазине

Купить

Варламов А. Н.

Имя Розанова

714 ₽

860 ₽ в магазине

Купить

Специальная цена

Акунин Б.

После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

1 960 ₽

2 020 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период

1 544 ₽

1 860 ₽ в магазине

Купить

Коткин С.

Сталин. Парадоксы власти. 1878-1928. Том 1. В 2-х книгах

2 125 ₽

2 560 ₽ в магазине

Купить

Повесть временных лет. Перевод Д. С. Лихачева

218 ₽

280 ₽ в магазине

Купить

Ульянова Г. Н.

Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века

760 ₽

760 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

История Российского Государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы

1 544 ₽

1 860 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

Между Азией и Европой. История Российского государства. Семнадцатый век

1 502 ₽

1 810 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

Азиатская европеизация. История Российского Государства. Царь Петр Алексеевич

1 552 ₽

1 870 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

Евразийская империя. История Российского Государства. Эпоха цариц

1 552 ₽

1 870 ₽ в магазине

Купить

Акунин Б.

Первая сверхдержава. История Российского Государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный

1 552 ₽

1 870 ₽ в магазине

Купить

Загрузить еще

История Брянска | Rusmania

Официально год основания Брянска установлен как 985 на основании археологических находок. Однако город впервые упоминается только в 1146 Ипатьевской летописи как Дебрянск. Первоначально город был частью Черниговского княжества, важного княжества, входившего в состав Киевской Руси.

Однако город впервые упоминается только в 1146 Ипатьевской летописи как Дебрянск. Первоначально город был частью Черниговского княжества, важного княжества, входившего в состав Киевской Руси.

Князь Роман Михайлович Брянский

В 1246 , после татаро-монгольского нашествия, которое привело к казни князя Михаила Всеволодовича Черниговского и разрушению большей части Черниговского княжества, было образовано Брянское княжество с Брянским как его центр. Первым ее князем был князь Роман Михайлович Старший, сын расстрелянного князя Михаила Всеволодовича Черниговского. По преданию, князь Роман терял зрение и поэтому послал за списком чудотворной иконы Божией Матери Печерской из Киево-Перчерской лавры в Киеве, чтобы помолиться ей. Когда отряд возвращался с иконой в Брянск по реке Десне, икона исчезла, а позже чудесным образом явилась на дереве на берегу реки Свен. Князь Роман помолился иконе, и к нему вернулось зрение, и в благодарность он основал на месте явления иконы монастырь.

Царствование сыновей князя Романа

Дата смерти Романа Михайловича точно не известна, но ему наследовал его сын Олег где-то после 1288 . Однако позже Олег Романович решил отказаться от мирских владений и стал монахом, передав престол своему брату Михаилу. Олег Романович скончался в 1307 годах и впоследствии был причислен к лику святых Олегов Брянских. После смерти Михаила Романовича, где-то после 1307 , мужская линия потомков Романа Михайловича вымерла и Брянское княжество перешло к смоленским князьям в качестве придатка.

Правило Смоленских князей

Первым из смоленских князей Брянских был Василий Александрович, сын князя Смоленского. Вскоре после этого, в 1309 , Василий Александрович был изгнан из Брянска Святославом Глебовичем, низложенным князем Можайским. Было высказано предположение, что Святослав Глебович обосновал свои претензии на Брянск тем, что был связан браком с бывшей брянской династией, возможно, с дочерью Олега Романовича. Василий Александрович не отказался от Брянска и при поддержке монголов напал на Брянск и отвоевал княжество в 1310 с погибшим в бою Святославом Глебовичем. Князь Василий Александрович Брянский умер в 1314 году. После этой даты сведения о брянских князьях скудны и порой противоречивы.

Василий Александрович не отказался от Брянска и при поддержке монголов напал на Брянск и отвоевал княжество в 1310 с погибшим в бою Святославом Глебовичем. Князь Василий Александрович Брянский умер в 1314 году. После этой даты сведения о брянских князьях скудны и порой противоречивы.

Литовское владычество

В 1356 Великий князь Литовский Альгирдас завоевал Брянск и сделал его князем своего сына Дмитрия Альгирдайтиса. Однако к 1375 г. бывший брянский князь — князь Роман Михайлович, представитель смоленской династии — снова именуется князем брянским, а в 1380 командовал Брянской дивизией, сражавшейся вместе с Дмитрием Донским в Куликовом поле. Когда Смоленское княжество было завоевано великим князем литовским Витовтом в 1395 годах, Витовт назначил Романа Михайловича своим наместником (наместником) в Смоленске.

Присоединение к Литве

Роман Михайлович погиб 1401 , когда брат предыдущего великого князя Смоленского отвоевал город. Однако в 1404 г. Витовт снова захватил Смоленск и на этот раз присоединил его к Литве, а та же участь постигла придаток Брянского княжества. Брянск останется частью Литвы до конца 15 века.

Однако в 1404 г. Витовт снова захватил Смоленск и на этот раз присоединил его к Литве, а та же участь постигла придаток Брянского княжества. Брянск останется частью Литвы до конца 15 века.

Присоединение к Москве

В 1500 Великий князь Иван III начал новую войну с Литвой и в начале войны успешно отвоевал Брянск и присоединил его к Московскому княжеству. Между Литвой и Москвой был подписан мирный договор в 1503 , под которым Московское княжество удерживало Брянск. Однако Литва по-прежнему хотела вернуть утраченные земли, и это дело было продолжено после объединения Литвы с Польшей в 1569 годах. Тем временем русские были заняты укреплением города от возможного нападения.

Пограничный город

В Смутное время Брянск дважды подвергался нападению 1607 войск Второго Лжедмитрия и, хотя город сильно пострадал от огня, Дмитрию не удалось его захватить. После Смутного времени Брянск восстановился и продолжал развиваться как город-крепость на западной границе России с Польшей-Литвой, с которой в 1618 году был заключен договор с Россией. Позже в том же веке он также стал важным городом для торговли, и Свенский рынок, проходивший за пределами Свенского монастыря, возник, где продавались товары из Украины, Крыма и Турции.

Позже в том же веке он также стал важным городом для торговли, и Свенский рынок, проходивший за пределами Свенского монастыря, возник, где продавались товары из Украины, Крыма и Турции.

Промышленное развитие

При Петре Великом Брянск стал городом Киевской губернии в 1708 и улучшил свои укрепления. Петр Великий также построил на реке Десне пристань, и именно здесь в 1737 годах была построена Брянская флотилия для увеличения морской мощи России во время войны с Османской империей. В 1778 годах императрица Екатерина Великая сделала Брянск центром Брянского округа Орловской губернии и пожаловала городу герб. Позднее, в 1783 Екатерина основала Брянский арсенал, выпускавший осадную и полевую артиллерию. Производимая здесь артиллерия позже сыграет значительную роль в войне России против Наполеона в 1812 годах. В 1868 открыта Орловско-Витебская железная дорога, проходившая через Брянск, а в 1873 создан Белгородский машиностроительный завод, производивший паровые машины и вагоны для новых железных дорог.

Гражданская война

Во время Гражданской войны в России Брянск был захвачен Белорусской Народной Республикой в 1918 но большевики захватили город в 1919 и в 1920 сделали его центром вновь образованной Брянской губернии Советской России. В 1929 годах Брянская губерния была упразднена и Брянск стал городом Западной области, центром которого был Смоленск.

Вторая мировая война

Во время Второй мировой войны Брянск пал от гитлеровцев 6 октября 1941 . В этот период более 60 000 партизан действовали из близлежащих Брянских лесов и смогли убить тысячи вражеских солдат и разрушить множество мостов и железных дорог, чтобы сорвать планы нацистов. В конце концов город был освобожден советскими войсками 9 сентября.0003 17 сентября 1943 г. – сегодня это дата, когда Брянск отмечает День города. В 1944 годах была образована Брянская область с центром в Брянске. Город был назван Городом воинской славы в 2010 за героизм, проявленный во время Второй мировой войны.

Город был назван Городом воинской славы в 2010 за героизм, проявленный во время Второй мировой войны.

Еврейская история, часть 2

ЕВРЕЙСКИЙ

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДО

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА)

Часть 2 из 8

От

14 век

С начала 14 века литовцы взяли под свой контроль

запад России. При Литве были предоставлены первые обширные привилегии

еврейских общин в регионе в конце 14 века. Под

Польша-Литва волна еврейской эмиграции и крупномасштабное заселение

из Польши на Украину, Волынь и Подолье с середины 16 в.

века заложил основы в конце этого века для большинства

еврейские общины Украины и Белоруссии и их польско-еврейские

культура и автономия. В 1648–49 гг.резня Хмельницкого опустошила

евреи Украины, а несколько лет спустя московские войска уничтожили

евреев в захваченных ими городах Белоруссии и Литвы.

В 18 веке евреи сильно пострадали во время восстаний

Гайдамаки. С разделами Польши в конце 18 в.

евреев Литвы и Украины, а в начале 19 в.

века также и в Польше, оказались под властью России. В течение

19Российское еврейство XX и XX веков было, однако, по существу органическим

преемственность еврейства Польши и Литвы как в этническом, так и в культурном отношении.

уважает.

В 1648–49 гг.резня Хмельницкого опустошила

евреи Украины, а несколько лет спустя московские войска уничтожили

евреев в захваченных ими городах Белоруссии и Литвы.

В 18 веке евреи сильно пострадали во время восстаний

Гайдамаки. С разделами Польши в конце 18 в.

евреев Литвы и Украины, а в начале 19 в.

века также и в Польше, оказались под властью России. В течение

19Российское еврейство XX и XX веков было, однако, по существу органическим

преемственность еврейства Польши и Литвы как в этническом, так и в культурном отношении.

уважает.

Княжество

Москвы

В Московском княжестве, ядре будущей Российской империи, евреи

не терпели. Это негативное отношение к евреям было связано с

негативное отношение к иностранцам вообще, которых считали еретиками

и агенты врагов государства. В 15 веке прибыли евреи. в пределах Московского княжества в связи с их торговлей

как из Крымского татарского царства, так и из Польши-Литвы. В течение 1470-х гг.

религиозная секта, известная в русской истории как «жидовствующие» (жидовствующие)

был обнаружен в большом торговом городе Новгороде и при дворе в

Москва. Евреев обвинили в том, что они оказали влияние и инициировали учреждение

секты. Когда царь Иван IV Васильевич («Грозный»; 1530–84)

временно присоединив к своей территории город Псков, он приказал всем

Евреев, отказавшихся принять христианство, следует утопить в реке.

В течение следующих двух столетий евреи въезжали в Россию либо нелегально, либо

с разрешения Польши и Литвы на торговлю, и они иногда

поселились в приграничных городах. Неоднократные указы русских правителей, запрещающие

въезд еврейских купцов на их территорию и явные статьи

включены в договоры между Польшей и Россией, подчеркивающие эти запреты,

свидетельствуют о том, что это проникновение было регулярным явлением.

в пределах Московского княжества в связи с их торговлей

как из Крымского татарского царства, так и из Польши-Литвы. В течение 1470-х гг.

религиозная секта, известная в русской истории как «жидовствующие» (жидовствующие)

был обнаружен в большом торговом городе Новгороде и при дворе в

Москва. Евреев обвинили в том, что они оказали влияние и инициировали учреждение

секты. Когда царь Иван IV Васильевич («Грозный»; 1530–84)

временно присоединив к своей территории город Псков, он приказал всем

Евреев, отказавшихся принять христианство, следует утопить в реке.

В течение следующих двух столетий евреи въезжали в Россию либо нелегально, либо

с разрешения Польши и Литвы на торговлю, и они иногда

поселились в приграничных городах. Неоднократные указы русских правителей, запрещающие

въезд еврейских купцов на их территорию и явные статьи

включены в договоры между Польшей и Россией, подчеркивающие эти запреты,

свидетельствуют о том, что это проникновение было регулярным явлением. Небольшие еврейские общины

существовал в начале 19века в районе Смоленска. В 1738 г.

еврей, Барух б. Лейба арестовали и обвинили в том, что он обратил офицера

Александр Возницын к иудаизму. Оба были сожжены на костре в Петербурге.

В 1742 году императрица Елизавета Петровна приказала выселить немногочисленных живущих евреев.

в ее королевстве. Когда сенат пытался добиться отмены изгнания

порядке, указав на экономический ущерб, который понесет российская

купцов и государства, царица возразила: «Я не хочу никакой выгоды

от врагов Христа» 9.0004

Небольшие еврейские общины

существовал в начале 19века в районе Смоленска. В 1738 г.

еврей, Барух б. Лейба арестовали и обвинили в том, что он обратил офицера

Александр Возницын к иудаизму. Оба были сожжены на костре в Петербурге.

В 1742 году императрица Елизавета Петровна приказала выселить немногочисленных живущих евреев.

в ее королевстве. Когда сенат пытался добиться отмены изгнания

порядке, указав на экономический ущерб, который понесет российская

купцов и государства, царица возразила: «Я не хочу никакой выгоды

от врагов Христа» 9.0004

В

начале царствования Екатерины II вопрос о разрешении

снова возник въезд евреев в торговых целях. Царица, склонная

к разрешению их приема, была вынуждена отменить свое решение

перед лицом враждебного общественного мнения. Некоторые евреи все же проникли в

России в этот период, пока власти не беспокоили живущих

на территориях, отвоеванных у Турции в 1768 г. (Крым и Причерноморье

берег) и даже неофициально поощрял заселение дополнительных евреев

на этих территориях. Вопрос о присутствии евреев в границах

империи, однако, было решено историческими обстоятельствами, когда в

конца 18 века сотни тысяч евреев были помещены под

владычество царей в результате трех разделов Польши (1772;

1793; 1795 г.).

(Крым и Причерноморье

берег) и даже неофициально поощрял заселение дополнительных евреев

на этих территориях. Вопрос о присутствии евреев в границах

империи, однако, было решено историческими обстоятельствами, когда в

конца 18 века сотни тысяч евреев были помещены под

владычество царей в результате трех разделов Польши (1772;

1793; 1795 г.).

В пределах Российская империя: первый этап (1772–1881 гг.)

Евреи, проживавшие в областях, присоединенных к России («Западная область»

и «Привислинский регион» в терминах российской администрации)

образовали особый социальный класс. В продолжение своих экономических функций

в Польше-Литве они по существу составляли средний класс между

аристократия и помещики, с одной стороны, и массы порабощенных

крестьяне с другой. Многие из них зарабатывали себе на жизнь сдачей в аренду

деревень, мельниц, лесов, постоялых дворов и таверн. Другие были купцами,

лавочники, или разносчики. Остальные были ремесленниками, работавшими на оба

помещик и крестьянин. Некоторые из них жили в поселках, которые в основном были

основаны по инициативе помещиков и служили центрами

купцов и ремесленников, а другие жили в деревнях или на перекрестках

маршрутов.

Многие из них зарабатывали себе на жизнь сдачей в аренду

деревень, мельниц, лесов, постоялых дворов и таверн. Другие были купцами,

лавочники, или разносчики. Остальные были ремесленниками, работавшими на оба

помещик и крестьянин. Некоторые из них жили в поселках, которые в основном были

основаны по инициативе помещиков и служили центрами

купцов и ремесленников, а другие жили в деревнях или на перекрестках

маршрутов.

экономическое положение евреев неуклонно ухудшалось с их заключением к черте оседлости (см. ниже), быстрому росту их численности и последующая постепенная пролетаризация и растущее обнищание. Автономия еврейской общины была впервые признана. Евреи сохранили свое традиционная образовательная сеть.

Когда

они попали под власть России, многие общины оказались в тяжелом положении. долг. Экономические трудности, бремя налогов, в частности мясных

налогов, а социальная напряженность вынудила многих евреев покинуть городки и

селиться в деревнях или в поместьях дворян. В период их

переход под русское господство, евреи «Западного края»

были вовлечены в серьезный конфликт между хасидами и митнагедим.

Как только российское правительство получило контроль над этим регионом, оно стало

в этом конфликте. Жалобы и клевета привели даже к аресту Шнеура

Залман из Ляд в 179 г.8 и его доставке в Санкт-Петербург для допроса.

Различные хасидские «суды» (наиболее важными из которых были

Любавичи-Ляды, Столин, Тальное, Гора-Кальвария, Александров), а также

как иешива митнагедского типа в Литве (наиболее важная в

городки Воложин, основанный в 1803 г., Мир, Телз (Телсяй), Ейшишки

(Ейсискес) и Слободка; вместе образуют цветущий и пестрый еврейский

культура.

долг. Экономические трудности, бремя налогов, в частности мясных

налогов, а социальная напряженность вынудила многих евреев покинуть городки и

селиться в деревнях или в поместьях дворян. В период их

переход под русское господство, евреи «Западного края»

были вовлечены в серьезный конфликт между хасидами и митнагедим.

Как только российское правительство получило контроль над этим регионом, оно стало

в этом конфликте. Жалобы и клевета привели даже к аресту Шнеура

Залман из Ляд в 179 г.8 и его доставке в Санкт-Петербург для допроса.

Различные хасидские «суды» (наиболее важными из которых были

Любавичи-Ляды, Столин, Тальное, Гора-Кальвария, Александров), а также

как иешива митнагедского типа в Литве (наиболее важная в

городки Воложин, основанный в 1803 г., Мир, Телз (Телсяй), Ейшишки

(Ейсискес) и Слободка; вместе образуют цветущий и пестрый еврейский

культура.

Кристаллизация российской политики в отношении евреев

Откуда

начало аннексии польских территорий русским правительством

принял отношение к евреям как к «еврейской проблеме»,

в конечном счете решить путем их ассимиляции или изгнания. Во время первого

Через 50 лет после включения в границы империи генерал

Тенденция правительства состояла в том, чтобы сохранить статус евреев, как это было раньше.

находился под властью Польши, приспосабливая его к русским требованиям. Указ

из 1791 подтвердил право проживания евреев на территориях, присоединенных

из Польши и разрешил им поселиться в безлюдных степях

Побережье Черного моря, отвоеванное у Турции в конце 18 века, и

только в губерниях к востоку от р. Днепра (Черниговской и Полтавской).

Так кристаллизовалась черта оседлости, которая приняла свою окончательную форму с

аннексия Бессарабии в 1812 г. и «Королевство Польское» в

1815 г., простиралась от Балтийского до Черного морей и включала 25 губерний.

площадью почти 1 000 000 кв. км. (286 000 квадратных миль). Евреи сформировали

одна девятая часть всего населения области. Еврейское проживание также было разрешено

в Курляндии, а позднее на Кавказе и в русской Средней Азии.

евреям, проживавшим в этих краях до русского завоевания.

и «Королевство Польское» в

1815 г., простиралась от Балтийского до Черного морей и включала 25 губерний.

площадью почти 1 000 000 кв. км. (286 000 квадратных миль). Евреи сформировали

одна девятая часть всего населения области. Еврейское проживание также было разрешено

в Курляндии, а позднее на Кавказе и в русской Средней Азии.

евреям, проживавшим в этих краях до русского завоевания.

В

области, присоединенные к Польше, евреи оказались перед дилеммой, стоящей перед

царская власть там. Режим, власть которого держалась на дворянстве, воздерживался

от перекладывания ответственности за бедственное положение преимущественно православных

крестьян на помещиков-христиан, в основном из польской католической знати,

предпочитая обвинять евреев в деревнях; он принял иск

местной знатью и союзными ей чиновниками, что евреи виновны в эксплуатации

крестьян. К этому добавились еврейская автономия и независимая культура.

антагонизм, как чуждый русскому централистскому строю и христианско-крепостническому

культура.

К этому добавились еврейская автономия и независимая культура.

антагонизм, как чуждый русскому централистскому строю и христианско-крепостническому

культура.

Эти

опасения вдохновили первый «Еврейский статут», обнародованный в 1804 году.

Его первая статья санкционировала допуск евреев ко всем элементарным,

средние и высшие школы в России. Евреям также было разрешено основать

свои школы при условии, что языком обучения был русский,

Польский или немецкий. Важнейшие из экономических статей статута

было запрещение проживания евреев в деревнях, всякой аренды

деятельности в деревне и продажи спиртных напитков крестьянам.

Это ударило по источнику средств к существованию тысяч еврейских семей.

поэтому законодательство объявило, что евреям будет разрешено селиться как крестьяне.

на своих землях или на землях, которые будут выделены им государством. Государственная поддержка была также обещана фабрикам, на которых будут работать евреи.

рабочим и к мастерам.

Государственная поддержка была также обещана фабрикам, на которых будут работать евреи.

рабочим и к мастерам.

В 1817 г. Александр I объявил вне закона кровавый навет, вызывавший ужас и страдания. еврейских общин в 18 веке.

А

Вскоре после публикации «Еврейского статута» изгнание

началось выселение евреев из деревень, как и их расселение на юге России.

Однако вскоре стало очевидно, что земледельческое поселение не может быстро

поглотить тысячи еврейских семей, лишившихся средств к существованию.

Таким образом, решение о высылке было отложено, в том числе из-за политической

и военное положение в России во время войны с Наполеоном. Только в

1822 г. было систематическое изгнание евреев из деревень, особенно

в губерниях Белоруссии возобновились. Тоже неудачная попытка

сделано, чтобы побудить евреев обратиться в христианство обещаниями эмансипации

и государственная поддержка их поселения на земле.