Власть факта. Холодная война: предпосылки и альтернативы

Власть факта. Холодная война: предпосылки и альтернативыПрофиль

Избранное

24 января 2023, 20:35 24 января 2023, 21:35 24 января 2023, 22:35 24 января 2023, 23:35 25 января 2023, 00:35 25 января 2023, 01:35 25 января 2023, 02:35 25 января 2023, 03:35 25 января 2023, 04:35 25 января 2023, 05:35 25 января 2023, 06:35

Речь Уинстона Черчилля в американском Фултоне 5 марта 1946 года традиционно воспринимается как объявление Холодной войны Советскому Союзу.

Какие события можно назвать поворотными для Холодной войны, после которых гонка вооружений, военные конфликты в третьих странах и ядерные кризисы стали неизбежностью? Какую роль сыграли события внутри американской правящей элиты?

Гости в студии: Дмитрий Дробницкий, политолог, американист; Тимур Джалилов, заведующий отделом изучения и подготовки к публикации архивных документов РГАНИ.

- Михаил Ремизов

- публицистика

- образование

- история

- общество

- передача/программа

- телеканал «Культура»

- исторические передачи

- Научно-популярная передача

- уроки истории

- передачи «Культуры»

Авто-геолокация

каким было противостояние двух крупнейших держав мира

В этот день американский политик Бернард Барух впервые употребил это словосочетание.

В этот день, 16 апреля 1947 года в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире официально употребил словосочетание «холодная война». Чуть ранее его использовал писатель Джордж Оруэлл в статье «Ты и атомная бомба» в британском еженедельнике Tribune.

«Холодной войной» называют глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в 1946-1989 годах между СССР и союзниками с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Эта конфронтация не была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных ее составляющих была идеологическая борьба как следствие противоречий между социалистической и капиталистической моделями государственного строя.

Бернард Барух. Фото: lechaim.ruФормальным началом «холодной войны» считают знаменитую речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в городе Фултон в штате Миссури. Она была произнесена 5 марта 1946 года. На тот момент отношения между недавними союзниками США и СССР заметно охладели, а посол США в Москве Джон Кеннан отправил в Вашингтон телеграмму, в которой обрисовал невозможность сотрудничества с Советским Союзом. Речь Черчилля во многом вторила доводам Кеннона.

Речь Черчилля во многом вторила доводам Кеннона.

В частности, Черчилль обвинил СССР в том, что Союз незаконно оккупировал страны Центральной и Восточной Европы. Заявил, что страна стремиться к неограниченной территориальной экспансии, противопоставить которой можно только военную силу, в первую очередь — ядерное оружие. Премьер также заявил, что власти СССР с недоверием относятся к западным союзникам, а компартии в странах Запада вызывают опасения.

Уинстон Черчилль. Фото: culture.ruНеделей позже Иосиф Сталин в интервью «Правде» поставил Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что тот в своей речи призвал Запад к войне с СССР.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн представил доктрину, в которой противопоставлял «американскую систему ценностей» тоталитарным режимам, установившимся во многих странах после окончания Второй мировой войны и призывал к «сдерживанию коммунистической угрозы». Одним из инструментов стала финансовая поддержка государств, но с условием — те должны были исключить из своих правительств коммунистов. В целом, страны Европы получили порядка 13 миллиардов долларов, а позиции коммунистов в них пошатнулись.

В целом, страны Европы получили порядка 13 миллиардов долларов, а позиции коммунистов в них пошатнулись.

В 1948-49 годах разразился первый Берлинский кризис. Германию разделили на несколько частей — между СССР, США, Великобританией и Францией, но три последние объединили территории и провели там денежную реформу. В ответ на это СССР начал транспортную блокаду Западного Берлина. Это вызвало резкое ухудшение отношений между СССР и западными странами.

Берлинская стена. Фото: pixabay.comВ конце 1940-х годов и в СССР, и в США массово преследовали инакомыслящих. В Советском Союзе это была борьба «с космополитизмом», в США — «маккартизм».

Еще одной сферой противостояния стало ядерное оружие. К концу Второй мировой войны оно было только у США. СССР сделал все, чтобы такое оружие появилось и у него. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было проведено успешное испытание советской ядерной бомбы.

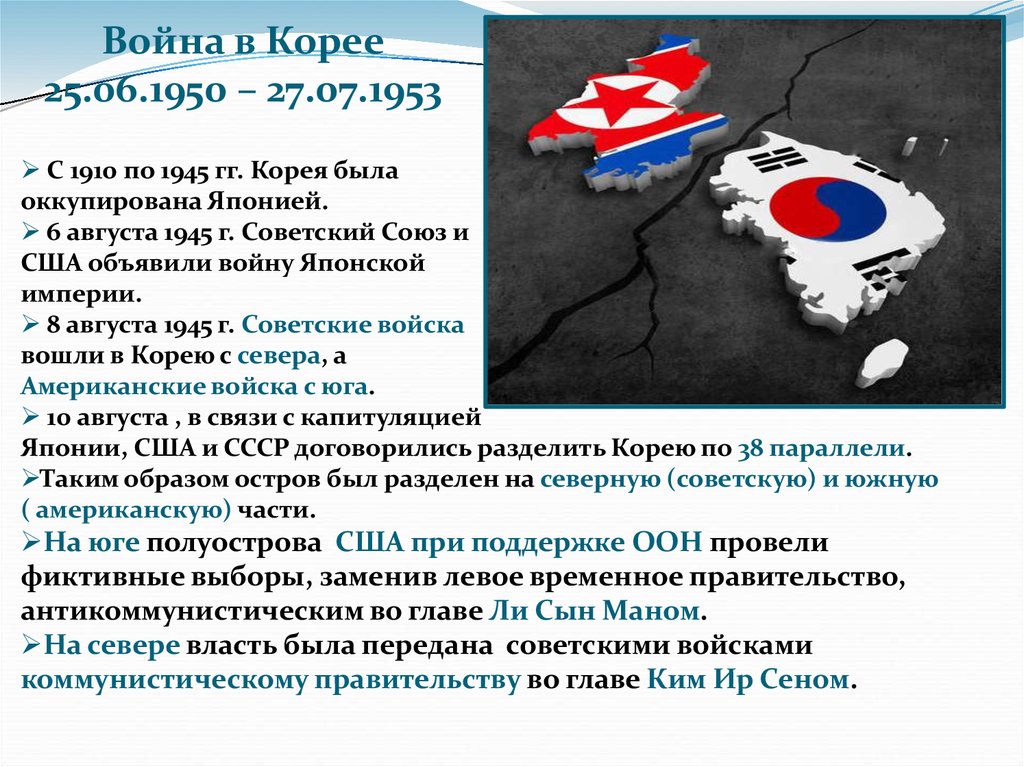

Наиболее острый период противостояния двух блоков (СССР и США с их союзниками) пришелся на годы Корейской войны (1950 — 1953). В ходе войны Советский Союз и КНР поддерживали коммунистическую Северную Корею, а США и союзники — республику Корея. По итогам войны корейский полуостров разделили на два государства.

В ходе войны Советский Союз и КНР поддерживали коммунистическую Северную Корею, а США и союзники — республику Корея. По итогам войны корейский полуостров разделили на два государства.

В 1953 — 1962 годах случилась «оттепель», угроза мировой войны отступила. Новый глава ЦК КПСС Никита Хрущев стал первым из советских лидеров, который совершил поездку в США. Несмотря на потепление, гонка вооружений продолжалась. Ответом на создание НАТО и просоединению к нему ФРГ была создана Организация варшавского договора (ОВД), в которую вошли СССР и страны социалистического блока.

В ответ на увеличение числа советских бомбардировщиков, США создают вокруг крупных городов систему ПВО. Кроме того, Штаты считали, что они явно превосходят потенциал советских вооруженных сил. Однако в СССР пошли дальше — в 1957 году Союз испытал межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США. В том же году в СССР на воду была спущена первая атомная подводная лодка.

В том же году в СССР на воду была спущена первая атомная подводная лодка.

В 1960 году к новому обострению отношений СССР и США привел скандал с американским самолетом-шпионом U-2. Его сбили над Уралом — США сначала заявили, что был сбит самолет метеорологической службы, но доказательства шпионажа были неопровержимыми.

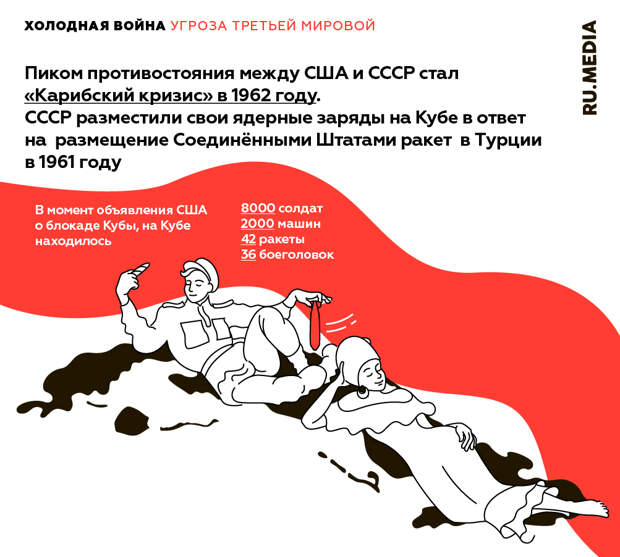

Карибский кризис в 1962 году чуть не перерос в третью мировую войну. США разметили американские ракеты с ядерными боеголовками в Турции, СССР в ответ установили свои ракеты на Кубе. США ввели блокаду Кубы и были готовы вторгнуться в страну, но благодаря переговорам удалось договориться о выводе советских ракет с Кубы, а американских — из Турции.

Противостояние стран шло и в освоении космоса. Было делом престижа опередить соперника. СССР первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли, мы первыми отправили человека в космос. США ответили высадкой астронавтов на Луну в ходе миссии «Аполлон-11».

И все же разрядка международной напряженности произошла. В 1963 года США, СССР и Великобританией был подписан договор о запрете испытаний атомного оружия в атмосфере и под водой, а спустя пять лет — договор о нераспространении ядерного оружия. Также были подписаны договоры об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1), о неприменении атомного оружия и другие.

В 1975 году были подписаны так называемые Хельсинкские соглашения — страны признавали территориальную целостность друг друга, декларировали мирное урегулирование споров, экономическое сотрудничество, прав человека и ряде других вопросов.

Несмотря на это гонка вооружений продолжилась, а военные конфликты происходили по всему миру: Вьетнам, Афганистан и другие.

В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил СССР «империей зла» и принял программу, по которой США создавали в околоземном пространстве защиту от межконтинентальных баллистических ракет — так называемые «Звездные войны». И США, и СССР разместили в Европе ракеты, направленные на противника — мир снова очутился на пороге мировой войны.

И США, и СССР разместили в Европе ракеты, направленные на противника — мир снова очутился на пороге мировой войны.

В 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев. Он взял курс на нормализацию отношений с США и Североатлантическим альянсом. Страны ОВД в одностороннем порядке сократили вооружения, после с США был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана. В 1991 году была распущена ОВД, а позднее прекратил свое существование СССР. Подписание 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде декларации Россией и США стало формальным завершением холодной войны.

«Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали», — заявил тогда Михаил Горбачев.

Однако противостояние между Москвой и Вашингтоном не прекратилось после краха Советского Союза, а в настоящее время разворачивается вторая холодная война.

«Украинский кризис продолжает углубляться, — заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын. — Мы вступаем в новую эру холодной войны. Ее последствия сохраняться на десятилетия».

Ранее экономист раскрыл сроки действия санкций, введенных Западом против России. Антироссийские санкции направлены на полную экономическую изоляцию РФ, и Запад продолжит их вводить до тех пор, пока не достигнет главной для себя цели. Так ответил на волнующий всех россиян вопрос о том, когда будут отменены западные санкции, главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко.

Александра Савичева

Оценка советской угрозы: годы начала холодной войны

Книги Монографии

Годы начала холодной войны глазами разведки

Введение

Текущая разведывательная группа и ЦРУ, развитие холодной войны с 1946 по ноябрь 1950 года — после того, как вооруженные силы Китайской Народной Республики вступили в войну в Корее.

Читатели могут изучить этот документ двумя способами.

- Читатели, желающие изучить документ в отдельных разделах, могут продолжить чтение этой публикации, которая будет содержать ссылки на пять разделов книги: вводный материал и четыре PDF-файла, содержащие отчеты в хронологическом порядке.

- Те, кто хочет сразу же погрузиться в его 466 страниц (и 15 МБ), могут загрузить полный документ, поскольку он был первоначально создан в 1997 году.

Перейти непосредственно к оценке советской угрозы: первые годы холодной войны, 1946–50. [15,6 МБ*]

Предисловие Документы в этом томе были подготовлены аналитическим подразделением Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и его предшественницей, Центральной разведывательной группой (ЦИГ), между основанием последнего в 1946 г. конец 1950 года. В этот период становления холодной войны президент Гарри С. Трумэн изо всех сил пытался понять угрожающее поведение Советского Союза и его бывшего союзника Иосифа Сталина.

Аналитики CIG/CIA внесли свой вклад в этот процесс, предоставляя Президенту ежедневные, еженедельные и ежемесячные сводки и интерпретации наиболее значимых мировых событий. Они также предоставили специальные документы, в которых анализировались конкретные вопросы, представляющие интерес для администрации. Потому что более 450 оценок национальной разведки, касающихся Советского Союза и международного коммунизма, были рассекречены с 1993, в этом томе представлены текущие разведывательные данные, переданные президенту в сводках Daily и Weekly .

Хотя некоторые из этих материалов были доступны ученым в Библиотеке Гарри С. Трумэна или были ранее обнародованы в соответствии с Законом о свободе информации, большая часть этих материалов публикуется впервые [в 1997 году]. В целом этот том представляет собой первый всеобъемлющий обзор раннего анализа советской угрозы, проведенного ЦРУ.

Директива президента Трумэна о создании CIG от 22 января 1946 г. создала первое в американской истории гражданское, централизованное, вневедомственное разведывательное агентство. Его цель состояла в том, чтобы покончить с монополией отдельных отделов кабинета на разведывательную информацию — давнее явление, которое, по его мнению, способствовало способности Японии начать внезапную атаку на Перл-Харбор. Как он заявил в своих мемуарах: «В те дни военные не знали всего, что знал Государственный департамент, а дипломаты не имели доступа ко всему, что знали армия и флот».

создала первое в американской истории гражданское, централизованное, вневедомственное разведывательное агентство. Его цель состояла в том, чтобы покончить с монополией отдельных отделов кабинета на разведывательную информацию — давнее явление, которое, по его мнению, способствовало способности Японии начать внезапную атаку на Перл-Харбор. Как он заявил в своих мемуарах: «В те дни военные не знали всего, что знал Государственный департамент, а дипломаты не имели доступа ко всему, что знали армия и флот».

Трумэн также был раздражен тем, что на его стол попадали отчеты «по одному и тому же предмету в разное время из разных отделов, и эти отчеты часто противоречили друг другу». Он предполагал, что ЦРУ, когда оно заменит CIG в сентябре 1947 года, также решит эти проблемы.

Этот том посвящен сложной, но важной задаче анализа разведданных. Хотя для наблюдателей он менее привлекателен, чем шпионаж или секретные действия, именно процесс анализа обеспечивает ключевой конечный продукт для политиков: «готовые» разведданные, которые могут помочь правительству США разработать эффективную внешнюю политику и политику безопасности. Во время Второй мировой войны американские ученые и эксперты из Управления стратегических служб фактически изобрели дисциплину анализа разведывательных данных — один из немногих уникальных вкладов Америки в искусство разведки. Хотя оно и не было прямым потомком отдела исследований и анализа OSS, Управление отчетов и оценок ЦРУ опиралось на это наследие в трудных обстоятельствах.

Во время Второй мировой войны американские ученые и эксперты из Управления стратегических служб фактически изобрели дисциплину анализа разведывательных данных — один из немногих уникальных вкладов Америки в искусство разведки. Хотя оно и не было прямым потомком отдела исследований и анализа OSS, Управление отчетов и оценок ЦРУ опиралось на это наследие в трудных обстоятельствах.

Анализ, дошедший до политиков в первые годы холодной войны, касался важных событий и тенденций. Была ли холодная война результатом столкновения непримиримых национальных интересов или череды ошибочных представлений, изучение текущей разведывательной информации, предоставленной президенту Трумэну в этот период — иногда верной, иногда вводящей в заблуждение — открывает захватывающее окно в то, что президент было сказано, когда он принимал свои решения.

Не менее интересен портрет аналитиков, их проблемы и влияние на их работу бюрократического процесса, представленный редактором этого тома, штатным историком Вудро Дж. Кунсом.

Кунсом.

Доктор Кунс ясно дает понять, что в те ранние годы аналитикам пришлось нелегко. Многие из них были сброшены на CIG другими отделами, которые больше не нуждались в их услугах. Они подвергались частым перестановкам и другим формам бюрократических беспорядков, действовали в условиях жесткого дефицита времени и иногда с небольшим количеством информации в своем распоряжении. Первым аналитикам ЦРУ не позавидуешь.

Мы закончили это исследование в 1950 году, потому что к тому времени были четко проведены линии по обе стороны холодной войны. Лидеры США пришли к своим выводам о советских намерениях; сформировали свое мнение о Мао Цзэдуне, Хо Ши Мине и других революционерах; и сформулировали свою политику сдерживания в NSC 68.

Кроме того, в конце 1950 года новый директор Центрального разведывательного управления Уолтер Беделл Смит провел масштабную реорганизацию аналитического подразделения ЦРУ, разделив Управление отчетов и оценок на три более мелких, но более четко ориентированных подразделения.

Таким образом, ЦРУ вступило в новую фазу холодной войны с активизированными аналитическими возможностями в новом Управлении разведки, которое олицетворяло намерение президента Трумэна обеспечить предоставление правительству США вневедомственной разведывательной информации, основанной на всех доступных источниках.*

Майкл Уорнер

Исполняющий обязанности начальника отдела истории ЦРУ

Центр изучения разведки, 1997

*Обратите внимание, что PDF-файл представляет собой устаревший документ. В результате в списке документов нет ссылок на отдельные документы, как обещано в заголовке. Ссылки, которые следуют за ссылкой непосредственно ниже, обеспечивают доступ к 208 документам в четырех датированных разделах.

Загрузите все вводные материалы, включая предисловие доктора Куна, хронологию периода и список документов. [246 кБ*]

Загрузить документы с 1 (14 июня 1946 г.) по 45 (21 ноября 1947 г.), стр. 51–154 [5,69 МБ*]

Дата и содержание документов с 1 по 45

Азербайджанское поселение

2. Сводка за неделю, 5 июля 1946 г. – Политическая напряженность в Болгарии

Сводка за неделю, 5 июля 1946 г. – Политическая напряженность в Болгарии

3. Сводка за неделю, 19 июля 1946 г. – Последствия советской политики в отношении Германии; Советские требования к Венгрии

4. ОРЭ 1, 23 19 июля46- Советская внешняя и военная политика

5. Еженедельный обзор, 2 августа 1946 г. — Советская пропаганда усиливает атаки на США; Советские цели в поддержке немецкого единства; Венгерская коалиция в условиях нарастающей напряженности

6. Еженедельный обзор, 16 августа 1946 г. — Советское предложение о пересмотре Конвенции о проливах; Правительство Болгарии готовится к выборам

7. Еженедельный обзор, 23 августа 1946 г. — Советская военная политика в Восточной Европе

8. Специальное исследование № 3, 24 августа 1946- Текущие советские намерения

9. Еженедельный обзор, 30 августа 1946- Советские внутренние проблемы

10. Еженедельный обзор, 20 сентября 1946- о влиянии демобилизации советский военный потенциал; Влияние советской пропаганды

Еженедельный обзор, 20 сентября 1946- о влиянии демобилизации советский военный потенциал; Влияние советской пропаганды

11. Еженедельный обзор, 25 октября 1946 г. — Значение кадровых изменений в советской иерархии; Коммунистическая неудача в Венгрии

12. ORE 3/1, 31 октября 1946- Советские возможности для разработки и производства некоторых видов вооружений и техники

13. Еженедельный обзор, 8 ноября 1946- Коммунистическая предвыборная тактика в Румынии

14. Еженедельный обзор, 13 декабря 1946- Коммунистические маневры в Венгрии

15. Еженедельный обзор, 20 декабря 1946- Советское мировоззрение в Иране; Советы изменили свою тактику в Австрии

16. Еженедельный обзор, 3 января 1947 г. — Польские выборы; Возможное повторное открытие проливов Вопрос

17. Сводка за неделю, 10 января 1947- Перспективы в Индокитае

Кризис

20. Еженедельный обзор, 7 марта 1947 г. — Значительные кадровые изменения в Советском правительстве; Антикоммунистические тенденции в Чехословакии

Еженедельный обзор, 7 марта 1947 г. — Значительные кадровые изменения в Советском правительстве; Антикоммунистические тенденции в Чехословакии

21. Еженедельный обзор, 14 марта 1947 г. — Перспективы урегулирования во Вьетнаме

22. Еженедельный обзор, 21 марта 1947 г.- Реакция на речь президента Трумэна; Турция взвешивает свои потребности в обороне

23. Еженедельный обзор, 2 мая 1947- Советская стратегия в CFM

24. Еженедельный обзор, 9 мая 1947- Признаки изменения акцента в коммунистической стратегии , 20 июня 1947 г. — Очевидные советские планы в Восточной Европе; Дальнейшие действия коммунистов в Венгрии

26. Ежедневный обзор, 30 июня 1947- СССР: Советские планы использования программы помощи США

27. Weekly Summary, 11 июля 1947- Советское противодействие программе восстановления; Последствия неучастия в отношении спутников

28. Ежедневная сводка, 18 июля 1947 г. – СССР: реакция СССР на предложения Маршалла

Ежедневная сводка, 18 июля 1947 г. – СССР: реакция СССР на предложения Маршалла

29. Еженедельная сводка, 25 июля 1947 г. – Стратегия советской отсрочки ратификации договора

9002 30. Ежедневный обзор, 2 августа 1947 г. — Германия: Создание немецкого правительства в советской зоне31. Сводка за неделю, 15 августа 1947– Военно-политическая цепочка командования в коммунистической Греции

32. Сводка за неделю, 29 августа 1947– Советские намерения в Австрии

33. Сводка за день, 5 сентября 1947- Греция: слухи о полномасштабном нападении с севера не учтены

34. Сводка за неделю, 5 сентября 1947- Советские усилия по укреплению позиций в Германии

35. Сводка за неделю, 12 сентября 1947- Намерения итальянских коммунистов

36. Ежедневный обзор, 20 сентября 1947 г. — Франция: коммунисты планируют массовые действия

3 октября 1947 г. — Иран: сообщения о концентрации советских войск на границе

— Иран: сообщения о концентрации советских войск на границе

Бюро

41. Сводка за неделю, 24 октября 1947- Перспективы успеха Франции в Индокитайской кампании

42. Сводка за день, 29 октября 1947- Сообщения о военных операциях, вдохновленных Советским Союзом, в Греции

Сводка за неделю, 7 Сводка за неделю, 7 Ноябрь 1947 г. — Советские приготовления к установлению контроля над Грецией

44. Ежедневная сводка, 19 ноября 1947 г. — Германия: Советское государство в восточной зоне сообщается о полной готовности

45. Еженедельная сводка, 21 ноября 1947- The London CFM Conference

Загрузить документы с 46 (1 декабря 1947 г.) по 112 (17 декабря 1948 г.), стр. 155–272 [5,64 МБ*]

Дата и содержание документов с 46 по 112

46. Daily Summary , 1 декабря 1947 г. — Сообщения о стремлении коммунистов захватить власть во Франции и Италии

Коммунисты усиливают насилие

49. Сводка за неделю, 5 декабря 1947- Возрождение советских замыслов в отношении Иранского Азербайджана

Сводка за неделю, 5 декабря 1947- Возрождение советских замыслов в отношении Иранского Азербайджана

50. Сводка за день, 9 декабря 1947- Корея: Будущая советская тактика в Корее

51. Сводка за день, 13. Сводка за день, 9 декабря 1947- Декабрь 1947 г. — Де Гаспери опасается восстания коммунистов

52. Еженедельный обзор, 19 декабря 1947 г. — Перспективы получения дополнительной информации Коминформа

0003 54. Сводка за неделю, 30 декабря 1947- Перспективы коммунистических действий в Италии 55. Сводка за неделю, 9 января 1948- Растущий советский интерес к Китаю Франция: Предполагаемый коммунистический план военных действий 57. Еженедельный обзор, 30 января 1948 г. — Советская политика в Восточной Европе 58. Ежедневный обзор, 13 февраля 1948 г. — Возможные советские планы в отношении Польши 59. 60. Еженедельная сумма, 20 февраля 1948- Советский экспансионизм в Korea 61. Daily Summarary, 2448.-948.- 2-heech. : Оценка политического кризиса 62. Еженедельный обзор, 27 февраля 1948 г. — Коммунистический переворот в Чехословакии; Коммунистическое военно-политическое обозрение в Маньчжурии 63. Сводка за день, 4 марта 1948- СССР: Возможные разногласия Кремля по тактике 64. Ежедневный обзор, 16 марта 1948- Чехословаки считают, что СССР готов рискнуть войной 65. Меморандум разведки 13, 16 марта 1948 г. 66. Разведывательный меморандум 18, 16 марта 1948- Последствия восстановления призыва 67. Ежедневная сводка, 17 марта 1948- Турки опасаются, что война может быть неминуемой 68. 69. ORE 22-48, 2 апреля 1948- Возможность прямых советских военных действий в 1948 году Совет; Сокращение коммунистических возможностей в Италии 71. Ежедневный обзор, 12 апреля 1948 г. — Колумбия: одобрение продолжения Боготской конференции 72. Еженедельный обзор, 23 апреля 1948 г. — Новое отношение СССР к австрийскому договору; Перспективная коммунистическая стратегия после выборов в Италии 73. Ежедневная сводка, 24 апреля 1948- Сообщенные советские планы в отношении восточногерманского режима 74. ORE 29-48, 28 апреля 1948- Возможная программа будущих советских действий в Германии , 30 апреля 1948 г. —  Ежедневная резюме, 19 февраля 1948- гг. Чехословакия: коммунисты могут осадить кризис

Ежедневная резюме, 19 февраля 1948- гг. Чехословакия: коммунисты могут осадить кризис Ежедневная сводка, 27 марта 1948- СССР может закрыть границу восточной зоны

Ежедневная сводка, 27 марта 1948- СССР может закрыть границу восточной зоны

76. Ежедневный обзор, 7 мая 1948 г. — Германия: Советская попытка прервать воздушное сообщение США

еврейское государство в Палестине; Французские официальные лица пытаются договориться об урегулировании французского спора во Вьетнаме

78. Сводка за неделю, 18 июня 1948- Вывод советских войск из Берлинской комендатуры

Сводка за неделю, 18 июня 1948- Вывод советских войск из Берлинской комендатуры

79. Сводка за день, 21 июня 1948- Югославия: вызов кремлевской власти

48 — Последствия советско-спутниковой конференции; Германия: Советское решение берлинских проблем предложено

81. Разведывательный меморандум 36, 24 июня 1948 г. — Вероятная цель Варшавской конференции

82. Ежедневная сводка, 25 июня 1948- Германия: взгляд Франции на берлинский кризис; Палестина: активизация еврейских экстремистов

83. Еженедельный обзор, 25 июня 1948 г. — Желание СССР возобновить четырехсторонние переговоры по Германии

84. Ежедневный обзор, 30 июня 1948 г. — Последствия возможного подхода Тито к Западу; Германия: Предполагаемые планы правительства Восточной Германии

85. Еженедельный обзор, 2 июля 1948 г. — Блокада Берлина; Активизация коммунистической деятельности в Италии; Неповиновение Югославии власти Кремля

86. Сводка за неделю, 9 июля 1948- Восточная Европа: Югославия

Сводка за неделю, 9 июля 1948- Восточная Европа: Югославия

87. Сводка за неделю, 16 июля 1948- Международный коммунизм; Установление конкурирующих режимов в Корее

88. Ежедневная сводка, 17 июля 1948- СССР: Причины советских ответов на Берлин; Китай: посол СССР призывает к прекращению гражданской войны

89. ORE 45-48, 22 июля 1948- Текущая ситуация в Китае

90. Еженедельный обзор, 23 июля 1948- Ослабление болгарской поддержки греческих партизан

93. Сводка за неделю, 6 августа 1948– Германия: далеко идущая политическая и экономическая реорганизация в советской зоне 94. Сводка за неделю, 3 сентября 1948– Советский Союз: смерть Жданова 95. Сводка за неделю, 10 сентября 1948– Польша: недавний конфликт внутри коммунистической партии 96. Сводка за день, 17 сентября 1948– Китай: рост националистических настроений в пользу нейтралитета –ORE 97. 98. Ежедневная сводка, 2 октября 1948 г. — Возможный советский разворот в отношении Палестины 99. Ежедневная сводка, 4 октября 1948 г. — Франция: СССР, май Финансы Французская угольная забастовка 100. Сводка за день, 9 октября 1948 г. — Германия: подготовка к правительству Восточной Германии 101. Сводка за день, 11 октября 1948 г. — Возможная коммунистическая стратегия в Западной Европе 102. Сводка за неделю, 19 октября 45 — Вдохновленные коммунистами забастовки во Франции 103. Еженедельный обзор, 29 октября 1948 г. — ООН: Советское вето на Берлин; Германия: Советские действия в Восточной Германии 104. Еженедельный обзор, 29Октябрь 1948 г. — Перспективы вторжения Севера в Южную Корею 105. Еженедельный обзор, 5 ноября 1948 г. 106. Еженедельный обзор, 12 ноября 1948 г. — Китай: начало решающей битвы; Советская спутниковая поддержка тайной воздушной деятельности в Палестине 107. ORE 49-48, 18 ноября 1948- Тенденция советско-югославских отношений 108. Еженедельный обзор, 19 ноября 1948- Кремль «Мирное наступление» 109. Меморандум разведки 76, 19 ноября 1948- Экономические тенденции в СССР 110. Еженедельный обзор, 26 ноября 1948- Франция: Советское давление; Коммунистический труд 111. Еженедельный обзор, 3 декабря 1948- Берлинский диспут; Коммунистическая политика в Китае 112. Еженедельный обзор, 17 декабря 1948 г. — Советский Союз: политика Израиля Скачать документы с 113 (29 декабря 1948 г.) по 167 (21 апреля 1950 г.), стр. 273–384 [4.96 MB*] 113. ; Советские намерения в Германии 115. Ежедневный обзор, 18 января 1949 г. — Сдвиг советской пропаганды 116. Разведывательный меморандум 124, 19 января 1949 г. — Продолжающаяся нестабильность в Греции 117. Еженедельный обзор, 28 января 1949- Восточная Европа: коммунистические диктатуры; Спутниковая экономика 118. Ежедневная сводка, 4 февраля 1949 г. — Москва Встреча советско-сателлитных военачальников; Прогнозы дальнейших инициатив Кремля 119. Ежедневный обзор, 11 февраля 1949 г. – Свидетельства советской помощи китайским коммунистам 120. Еженедельный обзор, 11 февраля 1949 г. – Советский военный блок 1 февраль,  48, 28 сентября 1948 г. — Угрозы безопасности Соединенных Штатов

48, 28 сентября 1948 г. — Угрозы безопасности Соединенных Штатов — Советский Союз: Интервью Сталина

— Советский Союз: Интервью Сталина Дата и содержание документов с 113 по 167

Weekly Summary, 29 декабря 1948- Советский Союз: австрийский договор

Weekly Summary, 29 декабря 1948- Советский Союз: австрийский договор

122. Ежедневный обзор, 24 февраля 1949 г. — Франция: последствия заявления лидера коммунистов

Ежедневный обзор, 24 февраля 1949 г. — Франция: последствия заявления лидера коммунистов

Измена»

124. Сводка за неделю, 4 марта 1949 г. – Наступление советской пропаганды

125. Сводка за неделю, 11 марта 1949 г. – Германия: Берлинская валюта; Советский Союз: Молотов-Микоян, Коммунистическая воинственность, Атлантический пакт; Югославия: Греческие партизаны

126. Сводка за день, 17 марта 1949- Нынешние советские намерения в Иране

127. Сводка за неделю, 18 марта 1949- Смена Молотова-Микояна; Иран

128. Ежедневная сводка, 4 апреля 1949- Политика США в Германии

129. Еженедельная сводка, 8 апреля 1949- Коммунистическое отклонение в Болгарии

в Германии; Спутниковые коммунистические чистки

131. Еженедельный обзор, 29Апрель 1949 г. — Советская пропаганда о достижениях на Дальнем Востоке; Советский Союз: Отношения с Израилем

132. ORE 46-49, 3 мая 1949- Возможность прямых советских военных действий в 1949 году

ORE 46-49, 3 мая 1949- Возможность прямых советских военных действий в 1949 году

134. Сводка за неделю, 6 мая 1949 г. — Советский Союз: цели Германии

135. Сводка за день, 20 мая 1949 г. — Продолжающиеся ограничения СССР на Берлин

136. Еженедельная сводка, 10 июня 1949- Французские военные планы в Индокитае

137. ORE 45-49, 16 июня 1949- Вероятные события в Китае

902-29 июнь1 138. Еженедельная сводка, : Советская ориентация

139. Еженедельный обзор, 24 июня 1949 г. — Заседание CFM; Восточная Европа: Чистки

140. Разведывательный меморандум 202, 25 июля 1949- Обзор оценки ЦРУ ORE 60-48: Угрозы безопасности Соединенных Штатов

141. Сводка за неделю, 29 июля 1949- Национализм в спутниках

142. Сводка за день, 22 августа 1949- Наступление советских войск против Тито маловероятно Индокитай: неповиновение Хо

144. Еженедельный обзор, 23 сентября 1949 г. — Восточная Европа: коммунистическое отклонение; Венгрия: Суд над изменой

Еженедельный обзор, 23 сентября 1949 г. — Восточная Европа: коммунистическое отклонение; Венгрия: Суд над изменой

145. Еженедельный обзор, 30 сентября 1949- Советский Союз: Атомный взрыв

146. Ежедневная сводка, 6 октября 1949 г. — Отчет Молотова о решении внутренних проблем СССР

147. Еженедельная сводка, 7 октября 1949 г. — Германия: Правительство Восточной зоны

194, 2 Разведывательный меморандум Спутниковые связи с СССР и Западом

149. Сводка за неделю, 10 ноября 1949 г. — Советский Союз: Речь Маленкова

150. Сводка за день, 29 ноября 1949 г. — «Сообщения» о нападении СССР за 1950

151. Ежедневная сводка, 5 декабря 1949– Комментарии к советским планам против Тито

152. Еженедельная сводка, 9 декабря 1949– Оценка положения Советского Союза в Европе

154. Ежедневный обзор, 4 января 1950– Последствия длительного пребывания Мао в Москве

Ежедневный обзор, 4 января 1950– Последствия длительного пребывания Мао в Москве

155. Еженедельный обзор, 13 января 1950– Дальний Восток: советские отношения; Корея: наращивание войск

156. Ежедневная сводка, 1 февраля 1950 г. – Последствия признания Советским Союзом режима Хо в Индокитае

1950- ООН: забастовка советских войск; Юго-Восточная Азия: Советское давление

159. Еженедельный обзор, 10 февраля 1950 г. — Франция: Политика Индокитая

160. Еженедельный обзор, 17 февраля 1950 г. — Китайско-советский пакт

161. Ежедневная сводка, 21 февраля 1950 г. — Советские военные приготовления в Австрии; Усиление коммунистического давления в Юго-Восточной Азии

162. Сводка за неделю, 24 февраля 1950– Китай: договор с СССР

163. Сводка за неделю, 17 марта 1950– Индокитай: ориентация Хо; Текущая советская тактика в Германии

164. Еженедельный обзор, 31 марта 1950- Китай: военные планы

Еженедельный обзор, 31 марта 1950- Китай: военные планы

165. ORE 91-49, 6 апреля 1950- Безопасность Соединенных Штатов и вероятность прямых советских военных действий

166. Сводка за неделю, 14 апреля 1950 г. – Коммунизм в Юго-Восточной Азии

167. Сводка за неделю, 21 апреля 1950 г. – Китай: Партийная чистка ) стр. 385–466 [3,49 МБ*]

Дата и содержание документов со 168 по 208

168. Еженедельный обзор, 28 апреля 1950– Советское наступление

169. : Военные планы

170. Ежедневная сводка, 6 июня 1950 г. – Возможная Кремлевская конференция по Юго-Восточной Азии

171. Еженедельная сводка, 9 июня 1950 г. – Советский Союз: новая политика в отношении ЮВА

172. ORE 18–50, 50 19 июня — Текущие возможности северокорейского режима

173. Ежедневная сводка, 26 июня 1950 г. — Взгляд посольства в Москве на корейский конфликт

— Взгляд посольства в Москве на корейский конфликт

174. Ежедневная сводка, 27 июня 1950 г. — Сообщение о движении советских войск в сторону Югославии

175. Сводка за день, 28 июня 1950 г. — Нет советских военных приготовлений в Германии и Австрии

176. Сводка за неделю, 30 июня 1950 г. — Ситуация в Корее

93 170 Развед. Оценка советских намерений и возможностей военной агрессии 178. Ежедневная сводка, 6 июля 1950- Взгляды жителей Гонконга на корейскую проблему 179. Ежедневная сводка, 7 июля 1950- INMOMEMS ‘Immentum Undimined 180. Еженедельное резюме, 7 июля 1950- гг. Разведывательный меморандум 304, 10 июля 1950 г. —

183. Сводка за день, 12 июля 1950 г. — Возможное нападение на Тайвань

184. Сводка за неделю, 14 июля, 1950- Роль Коммунистического Китая

Сводка за неделю, 14 июля, 1950- Роль Коммунистического Китая

185. Специальная оценка № 39, 27 июля 1950-1 гг. Возможность советской агрессии против Ирана

186. Еженедельное резюме, 28 июля 1950- годы Советского/сателлита намерения

11111. 187. Еженедельный обзор, 4 августа 1950 г. – Советское возвращение в ООН

188. Еженедельный обзор, 1 сентября 1950 г. – Дальневосточная борьба: советские действия

189. Еженедельный обзор, 8 сентября 1950 г. – Северокорейские резервы

190. Меморандум разведки 324, 8 сентября 1950- Вероятность прямого китайского коммунистического вмешательства в Корею

— События в Корее

193. Ежедневная сводка, 30 сентября 1950- Возможная китайская интервенция в Корее

194. Ежедневная сводка, 3 октября 1950- Возможная китайская коммунистическая интервенция в Корее

195. Еженедельный обзор, 6 октября 1950- Корея и советская политика; Проблемы китайских коммунистов

Еженедельный обзор, 6 октября 1950- Корея и советская политика; Проблемы китайских коммунистов

196. Ежедневный обзор, 9 октября 1950 г. — Коммунистическая интервенция Китая в Корее со скидкой

197. ORE 58-50, 12 октября 1950 г. — Критические ситуации на Дальнем Востоке

2 900 Сводка. , 13 октября 1950 г. — Ситуация в Корее: военная тактика199. ORE 29-50, 13 октября 1950 г. — Последствия коммунистического господства в материковой части Юго-Восточной Азии для США

200. Ежедневная сводка, 16 октября 1950– Возможное коммунистическое вмешательство Китая в Корею

201. Ежедневная сводка, 20 октября 1950– Китайская коммунистическая интервенция в Корее

2–9 02. 19 октября 28. Отчеты о китайском участии в Корее

203. Ежедневная сводка, 30 октября 1950 г. – Доклады военнопленных о китайских коммунистических силах в Северной Корее

204. Ежедневная сводка, 31 октября 1950 г. – Китайские коммунистические войска в Корее

Ежедневная сводка, 31 октября 1950 г. – Китайские коммунистические войска в Корее

205. Ежедневная сводка, 2 ноября 1950- Китай: «Интервенция» в Корее

206. Еженедельная сводка, 3 ноября 1950- Планы китайских коммунистов: Корейская интервенция

1 207. Еженедельная сводка, 9 5021 ноября — Ситуация в Корее: намерения Китая

208. Ежедневный обзор, 17 ноября 1950 г. — Намерения китайских коммунистов в ООН, в Северной Корее

О редакторе

Д-р Вудро Дж. Кунс из Центрального разведывательного управления История Штаб составил этот сборник документов и вспомогательных материалов, а также написал Предисловие (в 1997). Выпускник Кузтаунского государственного колледжа в Пенсильвании, доктор Кунс получил степень магистра и доктора философии. по политологии Университета штата Пенсильвания. До прихода в Центр изучения разведки в 1996 году он был аналитиком в Управлении разведки ЦРУ. Он также в течение трех лет работал представителем ЦРУ на факультете Военно-морского училища.

Он также в течение трех лет работал представителем ЦРУ на факультете Военно-морского училища.

О холодной войне | Мемориал ветеранов холодной войны

Автор Кристиан Остерманн, доктор философии.

В течение почти полувека, между 1945 и 1989/91 годами, холодная война формировала то, как люди в Соединенных Штатах жили и думали о политике и мире таким образом, который легко забывается, но остается чрезвычайно актуальным сегодня. Холодная война была настолько всеохватывающей по своему воздействию, потому что это была одновременно и военная конфронтация, которая могла уничтожить большую часть человеческой цивилизации, и, что несколько парадоксально, также конфронтация между двумя конкурирующими универсалистскими концепциями построения современных индустриальных цивилизаций. Другими словами, это было военизированное столкновение двух систем: западной модели плюралистической демократии и рыночной экономики, с одной стороны, и советской модели коммунистической диктатуры и государственного социализма, с другой. Для американских лидеров и граждан на кону в холодной войне стояло не что иное, как выживание «американского образа жизни».

Для американских лидеров и граждан на кону в холодной войне стояло не что иное, как выживание «американского образа жизни».

ПРИРОДА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Корни конфликта восходят к 19 веку и началу 20 века, когда Соединенные Штаты стали ведущей капиталистической державой, а после революции 1917 года в России , возвышение Советского Союза как его главного антикапиталистического критика. Но только после распада случайного союза времен Второй мировой войны, к которому обе страны временно присоединились, чтобы победить нацистскую Германию, идеологическое соперничество переросло в биполярное противостояние двух сверхдержав. Вторая мировая война сделала Соединенные Штаты самой могущественной страной в мире в экономическом и военном отношении. Размещение атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки в 1945, предназначенный для скорейшего прекращения войны с Японией, продемонстрировал американское технологическое лидерство. В течение нескольких лет Соединенные Штаты были единственной ядерной державой в мире.

Только СССР, который в конце войны доминировал на большей части территории Евразии (его войска проникли глубоко в Центральную Европу), мог бросить серьезный вызов превосходству Америки. Во главе со Сталиным, страдающим манией величия диктатором, Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над Гитлером. Сталин принимал лидеров союзников в Ялте и Потсдаме в 1919 г.45 для обсуждения послевоенных планов, подчеркивающих его статус и статус его страны в мировых делах. В конце войны СССР во многих частях Европы воспринимался как освободитель континента от нацистского ига; коммунизм, облаченный в антифашизм, пользовался всеобщей привлекательностью и вдохновением. Хотя возможности СССР отставали от Соединенных Штатов, милитаризация советской экономики и общества делала его грозным противником.

Президент США Франклин Рузвельт представлял себе послевоенный мир, в котором мир должен быть обеспечен благодаря сотрудничеству крупных держав (в Организации Объединенных Наций). Тем не менее споры по поводу установления Советским Союзом жестких сталинских режимов в Польше и других странах Восточной Европы в 1945 внушил растущему числу людей в Соединенных Штатах, что такое сотрудничество невозможно. Многие согласились с мнением премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о том, что «железный занавес» опускается посреди Европы, разделяя континент. Напряженность в начале холодной войны (Иран, Турция, Греция, 1946 г.) все чаще приводила администрацию президента Гарри С. Трумэна к убеждению, что СССР проводит смелую и экспансионистскую политику в глобальном масштабе.

Тем не менее споры по поводу установления Советским Союзом жестких сталинских режимов в Польше и других странах Восточной Европы в 1945 внушил растущему числу людей в Соединенных Штатах, что такое сотрудничество невозможно. Многие согласились с мнением премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о том, что «железный занавес» опускается посреди Европы, разделяя континент. Напряженность в начале холодной войны (Иран, Турция, Греция, 1946 г.) все чаще приводила администрацию президента Гарри С. Трумэна к убеждению, что СССР проводит смелую и экспансионистскую политику в глобальном масштабе.

Немногие чиновники в Вашингтоне ожидали советского военного нападения, учитывая огромные разрушения, которые понес СССР. Но были опасения, что измученные войной европейцы, ослабленные экономически и психологически и помнящие неудачи капитализма и демократии в довоенную эпоху, могут проголосовать за свои собственные коммунистические партии и дать Москве шанс расширить свое влияние. В ответ администрация Трумэна разработала стратегию «сдерживания», направленную на то, чтобы удержать центры силы Европы и Азии за пределами советской орбиты, уменьшить советское влияние и, в конечном счете, вызвать фундаментальные изменения в подходе Кремля к международным делам. 19 марта47 Трумэн объявил, что Соединенные Штаты придут на помощь демократическим правительствам, которым угрожает коммунистическая подрывная деятельность. Три месяца спустя администрация Трумэна запустила масштабную программу восстановления Европы, объявленную госсекретарем Джорджем Маршаллом, вынуждая европейцев подчинить свое историческое соперничество общей задаче реконструкции, интеграции и демократизации. В 1948 году Соединенные Штаты приняли аналогичный набор приоритетов в отношении оккупированной Японии.

19 марта47 Трумэн объявил, что Соединенные Штаты придут на помощь демократическим правительствам, которым угрожает коммунистическая подрывная деятельность. Три месяца спустя администрация Трумэна запустила масштабную программу восстановления Европы, объявленную госсекретарем Джорджем Маршаллом, вынуждая европейцев подчинить свое историческое соперничество общей задаче реконструкции, интеграции и демократизации. В 1948 году Соединенные Штаты приняли аналогичный набор приоритетов в отношении оккупированной Японии.

По мере роста напряженности в отношениях с Советами совместное управление оккупированной Германией становилось все более невозможным, что ускоряло создание отдельного демократически-капиталистического государства в западной Германии. Растущий страх перед советской угрозой, вызванный коммунистическим переворотом в Чехословакии и советской блокадой Берлина в 1948, привело к заключению формального военного союза между Соединенными Штатами и западноевропейскими демократиями в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО) — первого из ряда военных союзов, военных баз и развертывания войск, посредством которых Соединенные Штаты планировали свою военную мощь по всему миру.

БОРЬБА С ХОЛОДНОЙ ВОЙНОЙ

Для ведения холодной войны потребовались новые инструменты национальной безопасности помимо вооруженных сил: Закон о национальной безопасности 1947 года создал новый Совет национальной безопасности, который должен был координировать усилия федерального правительства в ходе холодной войны. Основываясь на начатом в военное время Управлении стратегических служб, недавно созданное Центральное разведывательное управление (ЦРУ) стремилось централизовать и координировать быстро расширяющийся сбор разведывательных данных, направленных на советско-коммунистического противника. Вне поля зрения расширяющееся разведывательное сообщество США использовало человеческую, сигнальную и визуальную разведку, чтобы понять возможности и намерения Советского Союза. Эти «национальные технические средства», до сих пор окутанные секретом, на более поздних этапах холодной войны стали критически важными для наблюдения за советскими войсками и проверки соглашений о контроле над вооружениями.

По мере того как тысячи американских дипломатов, сотрудников разведки, должностных лиц и советников плана Маршалла направлялись в Европу, опасения по поводу советско-коммунистического вторжения также проявлялись в Азии, особенно после победы коммунистов в гражданской войне в Китае в 1949 году. Санкционированное Советским Союзом вторжение Северной Кореи в поддерживаемую США Республику Корея в июне 1950 г., Корейская война (1950–1953 гг.) усилила эти опасения. Конгресс одобрил утроение оборонного бюджета США. Опасения будущих советских атак вызвали полномасштабную милитаризацию американской стратегии сдерживания. Дома множество программ гражданской обороны, в том числе Федеральное управление гражданской обороны, стремились подготовить американцев к ядерной войне с помощью образования, аварийных учений, системы убежищ от радиоактивных осадков и системы экстренного вещания.

Ученые тоже были мобилизованы на службу во время холодной войны. В ведущих университетах, оружейных лабораториях и в оборонной промышленности ученые и инженеры, часто по контракту с правительством США, разрабатывали новые системы вооружений, стимулируя, при массовой поддержке долларов налогоплательщиков, технологические инновации, которые укрепляли военный потенциал, исследования космоса. и промышленное производство. Активизация усилий привела к успешному испытанию водородной бомбы в 1952 году, которая была в тысячу раз мощнее атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки.

В течение следующего десятилетия Соединенные Штаты накопили большой ядерный арсенал США и приобрели бомбардировщики, подводные лодки, ракеты и артиллерийские орудия, которые могли доставить оружие к цели, отчасти из-за преувеличенных опасений, что СССР опередил страну . Ядерные угрозы, постоянный риск случайной ядерной войны из-за просчетов и страх перед упреждающим ударом со стороны другого сделали эти годы одними из самых напряженных в эпоху холодной войны. Спровоцированное решением советского лидера Никиты Сергеевича Хрущева отправить ядерные ракеты на Кубу для защиты революции Фиделя Кастро, 19-й62 Кубинский ракетный кризис поставил мир в опасную близость к ядерному пожару. К середине 1960-х годов Соединенные Штаты оказались в стратегическом тупике с Советским Союзом: любой из них мог сдержать потенциальное нападение, которое привело бы к массовым смертям и разрушениям другого.

Спровоцированное решением советского лидера Никиты Сергеевича Хрущева отправить ядерные ракеты на Кубу для защиты революции Фиделя Кастро, 19-й62 Кубинский ракетный кризис поставил мир в опасную близость к ядерному пожару. К середине 1960-х годов Соединенные Штаты оказались в стратегическом тупике с Советским Союзом: любой из них мог сдержать потенциальное нападение, которое привело бы к массовым смертям и разрушениям другого.

Кубинский ракетный кризис придал новый импульс усилиям дипломатов и граждан по сдерживанию гонки вооружений и снижению риска всеобщей войны. Поскольку ядерный конфликт все больше воспринимался обеими сторонами как неприемлемый, учитывая его разрушительные человеческие и экологические последствия, соперничество времен холодной войны процветало и в других областях. Сменявшие друг друга администрации США использовали широкий арсенал политических, пропагандистских, экономических и культурных инструментов, чтобы завоевать «сердца и умы» за железным занавесом и в странах третьего мира. В ответ на раннюю советскую пропаганду и психологическую войну Соединенные Штаты запустили свои собственные информационные программы и программы обмена студентами, такие как стипендии Фулбрайта. Закон Смита-Мундта 19 г.48 санкционированная пропаганда мирного времени за границей. Дополняя открытые правительственные СМИ США в качестве «Голоса Америки», ЦРУ развернуло свою собственную тайную кампанию через «Радио Свободная Европа», а затем и «Радио Свобода», наняв изгнанников и эмигрантов с Востока для передачи новостей и западных взглядов на советский блок. В 1950 году Трумэн стремился привлечь журналистов к «Кампании правды», чтобы победить в холодной войне. Растущая сеть частных антикоммунистических организаций, частично финансируемая спецслужбами США, стремилась заставить коммунистические режимы обороняться. В 1953 года президент Дуайт Д. Эйзенхауэр учредил Информационное агентство США (USIA) для проведения всей информационной работы США по всему миру. Американские усилия включали масштабные программы по переводу и публикации антикоммунистических книг и журналов для распространения в государствах Варшавского договора и развивающихся странах.

В ответ на раннюю советскую пропаганду и психологическую войну Соединенные Штаты запустили свои собственные информационные программы и программы обмена студентами, такие как стипендии Фулбрайта. Закон Смита-Мундта 19 г.48 санкционированная пропаганда мирного времени за границей. Дополняя открытые правительственные СМИ США в качестве «Голоса Америки», ЦРУ развернуло свою собственную тайную кампанию через «Радио Свободная Европа», а затем и «Радио Свобода», наняв изгнанников и эмигрантов с Востока для передачи новостей и западных взглядов на советский блок. В 1950 году Трумэн стремился привлечь журналистов к «Кампании правды», чтобы победить в холодной войне. Растущая сеть частных антикоммунистических организаций, частично финансируемая спецслужбами США, стремилась заставить коммунистические режимы обороняться. В 1953 года президент Дуайт Д. Эйзенхауэр учредил Информационное агентство США (USIA) для проведения всей информационной работы США по всему миру. Американские усилия включали масштабные программы по переводу и публикации антикоммунистических книг и журналов для распространения в государствах Варшавского договора и развивающихся странах. Государственный департамент и ЮСИА в том, что после 1965 года обычно называли «общественной дипломатией», спонсировали концертные туры, создавали документальные фильмы, тайно субсидировали международные кинохроники и руководили сценарными решениями на крупных голливудских студиях, чтобы формировать продукцию с учетом проблем холодной войны. Усилия по расширению потока западных идей в советский блок расширились после 19-го века.75 Хельсинкские соглашения узаконили более широкие контакты между Востоком и Западом. Международные обмены повышали осведомленность Советского Союза о жизни на Западе, более отчетливо представляли восточные реалии и поощряли диссидентские импульсы на Востоке.

Государственный департамент и ЮСИА в том, что после 1965 года обычно называли «общественной дипломатией», спонсировали концертные туры, создавали документальные фильмы, тайно субсидировали международные кинохроники и руководили сценарными решениями на крупных голливудских студиях, чтобы формировать продукцию с учетом проблем холодной войны. Усилия по расширению потока западных идей в советский блок расширились после 19-го века.75 Хельсинкские соглашения узаконили более широкие контакты между Востоком и Западом. Международные обмены повышали осведомленность Советского Союза о жизни на Западе, более отчетливо представляли восточные реалии и поощряли диссидентские импульсы на Востоке.

ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА НА ГЛОБАЛЬНОМ ЮГЕ

В то время как конфронтация в Европе (сосредоточенная на будущем Германии) стабилизировалась в непростое противостояние после Берлинского кризиса 1958-61 годов (и строительства Берлинской стены), глобальный Юг стал главным — и часто жестоким — полем битвы сверхдержавы. соревнование. Хрущев смело обещал советскую поддержку освободительных войн в развивающихся странах. Многие в Соединенных Штатах во главе с президентом Джоном Ф. Кеннеди считали, что глобальный баланс сил окажется под угрозой, если новые постколониальные государства тяготеют к советской орбите. Поскольку экономическая помощь считалась наиболее эффективным инструментом для завоевания благосклонности развивающегося мира, тысячи американских экономических, политических и военных советников стали участниками холодной войны. Самой смелой программой администрации Кеннеди для третьего мира был «Альянс ради прогресса», который стремился использовать экономическую щедрость для стимулирования модернизации, сокращения бедности и удовлетворения потребностей в образовании и здравоохранении в Латинской Америке. Точно так же Корпус мира, который направил тысячи молодых идеалистов-добровольцев в некоторые из наименее развитых стран мира, возник из более широкого стратегического видения, подчеркивающего необходимость вести холодную войну в странах третьего мира с большей эффективностью.

соревнование. Хрущев смело обещал советскую поддержку освободительных войн в развивающихся странах. Многие в Соединенных Штатах во главе с президентом Джоном Ф. Кеннеди считали, что глобальный баланс сил окажется под угрозой, если новые постколониальные государства тяготеют к советской орбите. Поскольку экономическая помощь считалась наиболее эффективным инструментом для завоевания благосклонности развивающегося мира, тысячи американских экономических, политических и военных советников стали участниками холодной войны. Самой смелой программой администрации Кеннеди для третьего мира был «Альянс ради прогресса», который стремился использовать экономическую щедрость для стимулирования модернизации, сокращения бедности и удовлетворения потребностей в образовании и здравоохранении в Латинской Америке. Точно так же Корпус мира, который направил тысячи молодых идеалистов-добровольцев в некоторые из наименее развитых стран мира, возник из более широкого стратегического видения, подчеркивающего необходимость вести холодную войну в странах третьего мира с большей эффективностью. Эти усилия также включали разработку новых способов борьбы с революционными мятежами, в том числе создание «спецназов», которые стремились применять новые методы борьбы с повстанцами для борьбы с партизанскими движениями. Администрация президента Линдона Б.65 к полномасштабному военному вторжению США и амбициозному, хотя и в конечном итоге проваленному проекту национального строительства в Южном Вьетнаме, в надежде помешать Вьетконгу (вьетнамским коммунистам) захватить страну.

Политика разрядки, проводимая президентом Ричардом Никсоном, была направлена на то, чтобы вывести Соединенные Штаты из Индокитая, не создавая впечатления, что они были вытеснены, стабилизировать холодную войну, вовлекая СССР в контроль над вооружениями и экономические переговоры, а также благодаря его впечатляющему дипломатическому открытию Китайской Народной Республике. , чтобы вернуть преимущество в холодной войне. Стратегия Никсона по установлению «связи» между стимулами и ограничениями привела к уходу США из Вьетнама и серии встреч на высшем уровне и заключению соглашений о контроле над стратегическими вооружениями.

Эти усилия также включали разработку новых способов борьбы с революционными мятежами, в том числе создание «спецназов», которые стремились применять новые методы борьбы с повстанцами для борьбы с партизанскими движениями. Администрация президента Линдона Б.65 к полномасштабному военному вторжению США и амбициозному, хотя и в конечном итоге проваленному проекту национального строительства в Южном Вьетнаме, в надежде помешать Вьетконгу (вьетнамским коммунистам) захватить страну.

Политика разрядки, проводимая президентом Ричардом Никсоном, была направлена на то, чтобы вывести Соединенные Штаты из Индокитая, не создавая впечатления, что они были вытеснены, стабилизировать холодную войну, вовлекая СССР в контроль над вооружениями и экономические переговоры, а также благодаря его впечатляющему дипломатическому открытию Китайской Народной Республике. , чтобы вернуть преимущество в холодной войне. Стратегия Никсона по установлению «связи» между стимулами и ограничениями привела к уходу США из Вьетнама и серии встреч на высшем уровне и заключению соглашений о контроле над стратегическими вооружениями. Однако советские интервенции в Анголе, Эфиопии и Афганистане, кризисы на Ближнем Востоке и внутренние ограничения США (антивоенные протесты, Уотергейт) привели к краху разрядки сверхдержав к концу XIX века.70-е годы. Отношения между сверхдержавами остыли во время «второй холодной войны» 1980-х годов; к началу 1980-х ядерная опасность была больше, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса.

Однако советские интервенции в Анголе, Эфиопии и Афганистане, кризисы на Ближнем Востоке и внутренние ограничения США (антивоенные протесты, Уотергейт) привели к краху разрядки сверхдержав к концу XIX века.70-е годы. Отношения между сверхдержавами остыли во время «второй холодной войны» 1980-х годов; к началу 1980-х ядерная опасность была больше, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса.

КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Однако в течение нескольких лет холодная война завершилась мирным путем. Советское «имперское перенапряжение» в странах третьего мира усугубило «кризис легитимности», разлагавший советскую систему в ее основе (восстание в Восточной Германии 1953 г., венгерская революция 1956 г., Пражская весна 1968 г., 1919 г.).80/81 Польское военное положение). Растущее экономическое, технологическое и военное неравенство между энергичным демократическим капитализмом на Западе и неустойчивым государственным социализмом на Востоке, наконец, привело к «основным изменениям» в советской внешней политике, к которым Запад стремился все это время: при советском лидере Михаиле Горбачеве СССР отказался от экспансионистской политики. амбиции и приступили к внутренним реформам. Президент Рональд Рейган нашел в Горбачеве партнера по переговорам, который пришел поделиться своим видением прекращения холодной войны. Коммунистические режимы в Восточной Европе, больше не поддерживаемые советской поддержкой, рухнули перед лицом народных протестов в 1919 г.89, что привело к падению легендарной Берлинской стены в ноябре того же года, а два года спустя к распаду СССР. Запад вышел победителем из холодной войны.

Спустя три десятилетия после окончания конфликта мир выглядит совсем иначе: распад СССР и победа Запада в холодной войне привели на несколько лет к «однополярному моменту» (с Соединенными Штатами как единственной сверхдержавой), который с тех пор уступила место многополярной системе, которая веками была нормальным состоянием международной политики. Тем не менее, наследие холодной войны все еще с нами сегодня: победа Запада принесла демократическое управление и рыночную экономику на большие территории в мире, когда-то находившиеся под властью коммунистических диктатур.

амбиции и приступили к внутренним реформам. Президент Рональд Рейган нашел в Горбачеве партнера по переговорам, который пришел поделиться своим видением прекращения холодной войны. Коммунистические режимы в Восточной Европе, больше не поддерживаемые советской поддержкой, рухнули перед лицом народных протестов в 1919 г.89, что привело к падению легендарной Берлинской стены в ноябре того же года, а два года спустя к распаду СССР. Запад вышел победителем из холодной войны.

Спустя три десятилетия после окончания конфликта мир выглядит совсем иначе: распад СССР и победа Запада в холодной войне привели на несколько лет к «однополярному моменту» (с Соединенными Штатами как единственной сверхдержавой), который с тех пор уступила место многополярной системе, которая веками была нормальным состоянием международной политики. Тем не менее, наследие холодной войны все еще с нами сегодня: победа Запада принесла демократическое управление и рыночную экономику на большие территории в мире, когда-то находившиеся под властью коммунистических диктатур.