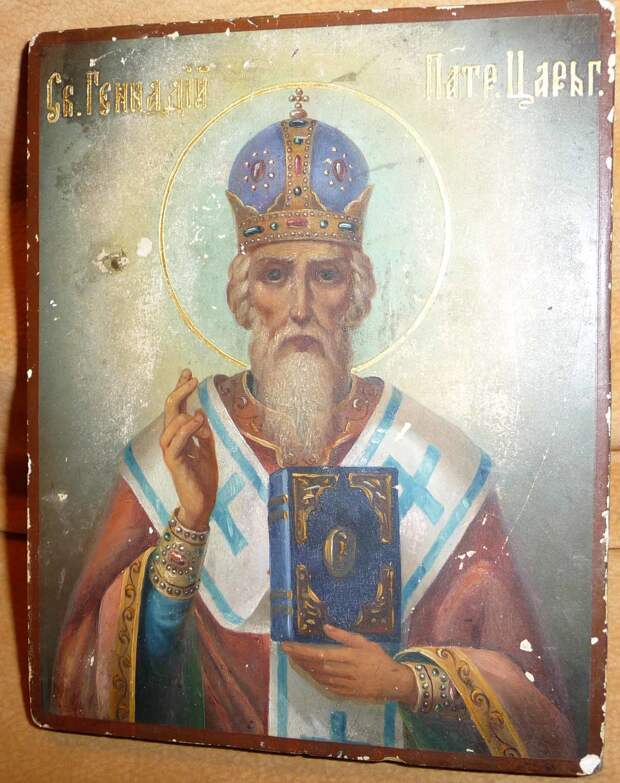

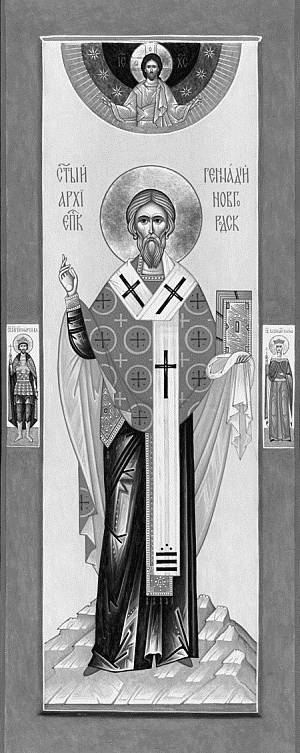

святитель Геннадий Новгородский (Гонозов)

Дни памяти: 10(23) февраля , 4(17) декабря

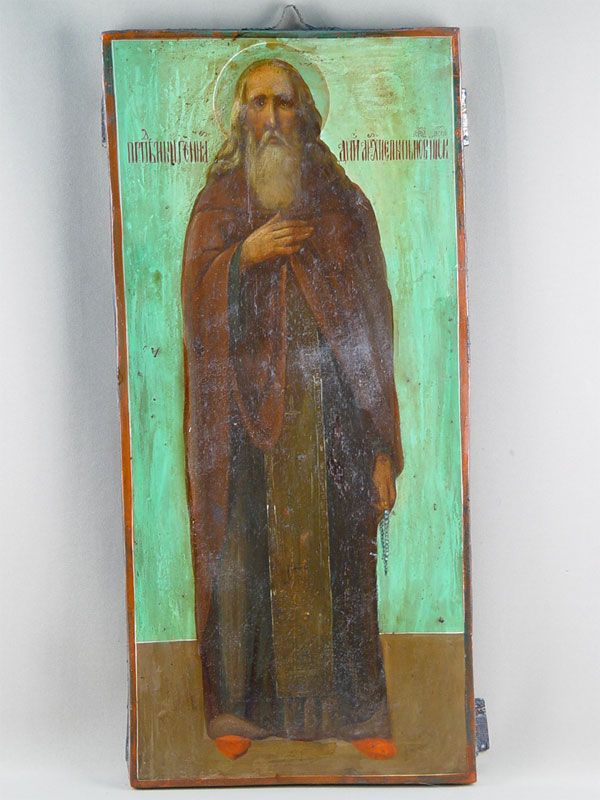

Геннадий Гонзов (Гонозов), святой, архиепископ Новгородский и Псковский. О жизни его до 1472 года не сохранилось почти никаких известий. По-видимому, он происходил из боярского рода («Степенная книга» называет его «сановитым») и владел вотчинами (по свидетельству Иосифа Волоцкого подарил Иосифову Волоколамскому монастырю село Мечевское, сельцо Чемесово в Рузе и две деревни). Время рождения его неизвестно, но, вероятно, родился он около 1410 года. По мнению преосвященного Филарета («Житие святых Российской Церкви»), он был родом из Москвы. Уже в ранней юности Геннадий решил посвятить себя монашеской жизни и удалился от мира на Валаам. Здесь он, по собственному его свидетельству, был учеником преподобного Савватия Соловецкого: «Савватий егда на Валааме был, аз у него ученик, а он мне старец был», говорил Геннадий игумену Досифею. Принимая во внимание, что Геннадий умер в 1506 году, а Савватий ушел с Валаама в 1425 или 1429 году, надо допустить, что Геннадий жил на Валааме в очень юном возрасте, но вряд ли моложе 15 лет.

О дальнейшей жизни Геннадия в продолжение более 40 лет нет никаких сведений. Неизвестно, где принял он монашеское пострижение. Мы находим его уже в зрелом возрасте (лет около 60) в Московском Чудове монастыре, куда его привлекла «велия вера к святителю Алексию. В 1472 или 1473 году, по мнению одного исследователя (Грандицкий), или в конце 70-х годов по мнению другого (по «Житиям святых на русском языке», в феврале 1477 г.), «добродетельный, — по выражению «Степенной книги», — разумный и Божественному писанию довольный», Геннадий был возведен в сан архимандрита Чудова монастыря. В 1479 — 1481 годах он принимал участие в возникшем по поводу освящения перестроенного Успенского собора споре, как нужно ходить крестным ходом при освящении храмов — по солнцу или против солнца, как это сделал митрополит Геронтий. Большинство было за митрополита, против него только несколько человек с великим князем во главе, к ним примкнул и Геннадий, что испортило его отношения с митрополитом. В 1482 году митрополит Геронтий отомстил Геннадиюю, подвергнув его суровому наказанию по незначительному поводу. Геннадий, руководясь словами устава: «Литургию отпев, вкусити по укруху хлеба в церкви и по чаше вина, и вечерню начинати и воду свящати», позволил чудовским монахам принять пищу до вкушения Богоявленской воды. Митрополит нашел распоряжение Геннадия противозаконным и велел схватить архимандрита и привести к себе. Геннадий стал искать защиты у великого князя Иоанна Васильевича, но митрополит потребовал выдачи непокорного архимандрита. Великий князь выдал Геннадия, а Геронтий, заковав его в цепи, посадил Геннадия в монастырский ледник и освободил его через некоторое время только по ходатайству великого князя и бояр. В 1483 году Геннадий предпринял постройку в Чудове монастыре каменной трапезы и каменной церкви во имя святителя Алексия, но не успел кончить начатого дела, получив Новгородскую кафедру; однако, поручив при отъезде попечение о строящемся храме «сообщникам своим» грекам Траханиотам, он и из Новгорода снабжал монастырь денежными средствами для окончания постройки.

Геннадий, руководясь словами устава: «Литургию отпев, вкусити по укруху хлеба в церкви и по чаше вина, и вечерню начинати и воду свящати», позволил чудовским монахам принять пищу до вкушения Богоявленской воды. Митрополит нашел распоряжение Геннадия противозаконным и велел схватить архимандрита и привести к себе. Геннадий стал искать защиты у великого князя Иоанна Васильевича, но митрополит потребовал выдачи непокорного архимандрита. Великий князь выдал Геннадия, а Геронтий, заковав его в цепи, посадил Геннадия в монастырский ледник и освободил его через некоторое время только по ходатайству великого князя и бояр. В 1483 году Геннадий предпринял постройку в Чудове монастыре каменной трапезы и каменной церкви во имя святителя Алексия, но не успел кончить начатого дела, получив Новгородскую кафедру; однако, поручив при отъезде попечение о строящемся храме «сообщникам своим» грекам Траханиотам, он и из Новгорода снабжал монастырь денежными средствами для окончания постройки.

Еще в 1483 году (17 июля) Геннадий был одним из трех кандидатов, намеченных на архиепископство в Новгороде, но тогда жребий пал на Троицкого старца Сергия. Вскоре, в 1484 году, Сергий оставил кафедру, и 12 декабря 1484 года (6993 г.) Геннадий посвящен был в сан архиепископа Великого Новгорода и Пскова. В мясоед он был уже в Новгороде. Здесь предстояло ему много забот и трудов. Как москвич, он был чужим человеком для своей паствы, только недавно потерявшей свою политическую независимость. Геннадий настойчиво принялся за проведение в своей епархии политических и церковных стремлений Московского правительства, но действовал медленно и осторожно. Постепенно добился он того, что новгородское духовенство ввело в богослужение молитвы за великого князя и стало почитать Московских святителей и других святых. В одном из своих первых посланий Геннадий высказал свой взгляд на отношения между духовенством и светской властью: духовенство должно исполнять приказы этой власти, но государи должны признать руководящую роль духовенства. Поддерживая правительственную политику, Геннадий при необходимости соблюдал и древние новгородские обычаи: так он, по примеру прежних владык, взял на себя постройку третьей части возобновляемой городской стены.

Вскоре, в 1484 году, Сергий оставил кафедру, и 12 декабря 1484 года (6993 г.) Геннадий посвящен был в сан архиепископа Великого Новгорода и Пскова. В мясоед он был уже в Новгороде. Здесь предстояло ему много забот и трудов. Как москвич, он был чужим человеком для своей паствы, только недавно потерявшей свою политическую независимость. Геннадий настойчиво принялся за проведение в своей епархии политических и церковных стремлений Московского правительства, но действовал медленно и осторожно. Постепенно добился он того, что новгородское духовенство ввело в богослужение молитвы за великого князя и стало почитать Московских святителей и других святых. В одном из своих первых посланий Геннадий высказал свой взгляд на отношения между духовенством и светской властью: духовенство должно исполнять приказы этой власти, но государи должны признать руководящую роль духовенства. Поддерживая правительственную политику, Геннадий при необходимости соблюдал и древние новгородские обычаи: так он, по примеру прежних владык, взял на себя постройку третьей части возобновляемой городской стены.

Много хлопот доставлял архиепископу Псков. В 1485 году, по вступлении на кафедру, Геннадий послал псковичам благословенную грамоту с богатым подарком. В 1486 году Геннадий сам ездил в Псков по приглашению псковичей, прожил в Пскове три недели и приобрел уважение граждан своими проповедями; но в том же году у него произошло столкновение с псковичами, которые не хотели позволить присланным Геннадием игумену Евфимию и боярину описать церкви и монастыри Псковской области и «положить в число» псковское духовенство, а также не признавали власти Евфимия, назначенного архиепископским наместником в Пскове. В 1499 году Геннадий снова прибыл в Псков для судебных дел, но псковичи запретили своим священникам служить с ним, потому что он хотел молиться за сына Иоанна Василия, об объявлении которого великим князем они еще не имели известия от своих посадников, поехавших в Москву; спор их с владыкой кончился победой последнего. В 1500 году псковичи согласились наконец на осмотр церквей. Когда ревизия была окончена, Геннадий получил возможность определить валовую сумму следуемых ему с псковского духовенства пошлин. Одновременно он перевел на денежный счет те повинности, которые до того времени взимались натурой. Свои определения Геннадий занес в составленную им уставную грамоту, не дошедшую до нас. Эта грамота надолго определила тягловые отношения псковского духовенства к Новгородскому владыке. В 1492 году епархия Геннадия уменьшилась путем присоединения Вологды к Пермской епископии.

Одновременно он перевел на денежный счет те повинности, которые до того времени взимались натурой. Свои определения Геннадий занес в составленную им уставную грамоту, не дошедшую до нас. Эта грамота надолго определила тягловые отношения псковского духовенства к Новгородскому владыке. В 1492 году епархия Геннадия уменьшилась путем присоединения Вологды к Пермской епископии.

Почти все 19-летнее пребывание Геннадия на Новгородской кафедре прошло главным образом в борьбе с ересью жидовствующих, появившейся в Новгороде в 1470 году. Узнал он о ней случайно года через полтора после приезда. Ему донесли, что несколько священников в пьяном виде ругались над святыми иконами. Геннадий донес о случившемся в Москву. Великий князь в ответ прислал грамоту с приказом позаботиться о пресечении зла и произвести на еретиков обыск. Геннадий приступил к следствию, приказал поймать еретиков, обыскал и отдал их на поруки, но они бежали в Москву. Геннадий вслед за ними (в августе или сентябре 1487 года) послал великому князю и митрополиту следственное дело со списком убежавших в Москву и других обысканных им еретиков. Не получая ответа ни от великого князя, ни от митрополита, Геннадий в конце 1487 года обратился с просьбой о содействии к Сарскому епископу Прохору, жившему в Москве на Крутицах, и уведомлял его об открытии в Новгороде ереси, а в январе 1488 года написал к приехавшим в Москву епископам Суздальскому Нифонту и Пермскому Филофею, прося их ходатайствовать пред великим князем и митрополитом, чтобы они позаботились «тому делу исправление учинити». Делу после этого дан был ход. Беглых еретиков судили в Москве на соборе, троих из них подвергли наказанию, а затем отослали к Геннадию для увещания и нового расследования дела, с приказом отсылать нераскаянных на казнь к гражданской власти. В феврале 1488 года Геннадий достиг новых признаний со стороны обвиняемых, найдены были еретические богослужебные тетради и книги, пасхалия по еврейскому календарю. Искренно раскаявшихся он предал церковному покаянию, а нераскаявшихся, но уличенных предал светской власти, после чего отправил к митрополиту подробное донесение, прося новых распоряжений.

Не получая ответа ни от великого князя, ни от митрополита, Геннадий в конце 1487 года обратился с просьбой о содействии к Сарскому епископу Прохору, жившему в Москве на Крутицах, и уведомлял его об открытии в Новгороде ереси, а в январе 1488 года написал к приехавшим в Москву епископам Суздальскому Нифонту и Пермскому Филофею, прося их ходатайствовать пред великим князем и митрополитом, чтобы они позаботились «тому делу исправление учинити». Делу после этого дан был ход. Беглых еретиков судили в Москве на соборе, троих из них подвергли наказанию, а затем отослали к Геннадию для увещания и нового расследования дела, с приказом отсылать нераскаянных на казнь к гражданской власти. В феврале 1488 года Геннадий достиг новых признаний со стороны обвиняемых, найдены были еретические богослужебные тетради и книги, пасхалия по еврейскому календарю. Искренно раскаявшихся он предал церковному покаянию, а нераскаявшихся, но уличенных предал светской власти, после чего отправил к митрополиту подробное донесение, прося новых распоряжений. Но в Москве «положили то дело ни за что», как выразился Геннадий в послании к Ростовскому архиепископу Иосифу (25 февраля 1489 г.).

Но в Москве «положили то дело ни за что», как выразился Геннадий в послании к Ростовскому архиепископу Иосифу (25 февраля 1489 г.).

В Москве еретикам покровительствовал сильный при великокняжеском дворе дьяк Федор Курицын, поэтому сюда прибыли новгородские еретики, в том числе и чернец Захарий, сосланный Геннадием в одну пустынь, но по великокняжеской грамоте возвращенный в свой монастырь в Немчинов, близ Новгорода. Явившись в Москву в 1487 году, он стал действовать против Геннадия и рассылать хульные грамоты, в которых называл Новгородского владыку еретиком. Между тем в конце мая 1489 г. умер митрополит Геронтий, а в сентябре в митрополиты был избран Зосима, тайный последователь ереси жидовствующих. Геннадия не допустили присутствовать при избрании митрополита: пришел к нему от великого князя наказ о государевых великих делах, великий князь велел ему о них хлопотать, а в Москву ехать не велел. Геннадий прислал свою повольную грамоту на поставление нового митрополита. Зосима немедленно выказал свое нерасположение к обличителю ереси, потребовав от него нового архиерейского исповедания. Оскорбленный Геннадий ответил новому митрополиту посланием, в котором жаловался, что его постоянно отводят от присутствия на соборах московских, и потребовал, чтобы митрополит вместе с собором предал проклятию ересь жидовствующих. О том же написал к собору владык, находившихся тогда в Москве. 17 октября 1490 г. собор, на который сам Геннадий не был приглашен, состоялся и предал отлучению 9 еретиков, из коих один был сослан в заключение, а другие отосланы в Новгород. Геннадий предал их публичному позору. Однако, несмотря на все старания Геннадия, ересь, имевшая в Москве таких сильных покровителей, продолжала распространяться. Не найдя поддержки в Москве у великого князя и митрополита, он нашел себе союзника в лице Иосифа Волоцкого. 17 мая 1494 года митрополит Зосима был свергнут, но уже после его свержения, стараниями Курицына, в Новгородский Юрьев монастырь был назначен еретик, архимандрит Касьян. В его кельях происходили собрания еретиков. Геннадий нашел их тут и заставил бежать в Литву и к немцам.

Оскорбленный Геннадий ответил новому митрополиту посланием, в котором жаловался, что его постоянно отводят от присутствия на соборах московских, и потребовал, чтобы митрополит вместе с собором предал проклятию ересь жидовствующих. О том же написал к собору владык, находившихся тогда в Москве. 17 октября 1490 г. собор, на который сам Геннадий не был приглашен, состоялся и предал отлучению 9 еретиков, из коих один был сослан в заключение, а другие отосланы в Новгород. Геннадий предал их публичному позору. Однако, несмотря на все старания Геннадия, ересь, имевшая в Москве таких сильных покровителей, продолжала распространяться. Не найдя поддержки в Москве у великого князя и митрополита, он нашел себе союзника в лице Иосифа Волоцкого. 17 мая 1494 года митрополит Зосима был свергнут, но уже после его свержения, стараниями Курицына, в Новгородский Юрьев монастырь был назначен еретик, архимандрит Касьян. В его кельях происходили собрания еретиков. Геннадий нашел их тут и заставил бежать в Литву и к немцам. Еретики были не только преданы церковному проклятию, но главнейшие из них были сожжены в Москве и Новгороде, а остальные отправлены в заточение. Только на соборе в декабре 1503 года ересь была окончательно осуждена.

Еретики были не только преданы церковному проклятию, но главнейшие из них были сожжены в Москве и Новгороде, а остальные отправлены в заточение. Только на соборе в декабре 1503 года ересь была окончательно осуждена.

Первое время борьба с ересью велась не на почве догматических споров и обличений, а исключительно средствами административных кар. «Люди у нас просты, — писал Геннадий в одном из своих посланий, — не умеют говорить по обычным книгам, так лучше поэтому о вере никаких прений не плодить. Собор нужен не для прений о вере, а для того, чтобы еретиков казнить, вешать и жечь». Однако впоследствии Геннадий наряду с суровыми казнями стал бороться и духовным оружием. Он призывал к себе ученых старцев Паисия Ярославова и Нила Сорского «о ересях тех поговорити» и разыскивал по монастырям книги, нужные для борьбы с еретиками, заботился о распространении в обществе сочинений, направленных против жидовства и жидовствующих. Так, по его поручению были переведены на русский язык сочинения: «Магистра Николая Делира, чина меньших феологии преследователя, прекраснейшие стязания, иудейское безверие в православной вере похуляюще», «Учителя Самоила евреина на богоотметные жидове, обличительно пророческими речми, гл. 25» и «Иаков жидовин, вера и противление крестившихся иудей во Африкии и Карфагене» (все три рукописи в собрании Царского).

25» и «Иаков жидовин, вера и противление крестившихся иудей во Африкии и Карфагене» (все три рукописи в собрании Царского).

Геннадию вообще пришлось сыграть видную роль в истории русского просвещения. Имя его связано с составлением славянского кодекса библейских книг. «Собрание ветхозаветных книг, какое имеем в полных списках Библии, говорят Горский и Невоструев, справедливо можно назвать Новгородским, и должно отнести к концу XV столетия и приписать заботливости архиепископа Новгородского Геннадия. Несомненно известно, что он, имея дело с еретиками жидовствующими, отыскивал по монастырям русским разные книги Ветхого Завета. Известно также, что он поручил переводить некоторые книги Ветхого Завета с латинского языка. И при нем же, спустя 6 лет после перевода последних книг Ветхого Завета, в Новгороде писан старший из списков полной Библии, и в этом списке помещен тот же самый перевод с латинского».

До этого времени ни у русских ни у южных славян не было библейского канона, библейские книги были рассеяны по разным сборникам самого разнообразного содержания. Геннадий первый выделил библейские книги из хаотической массы сборников, собрал их в один кодекс и тем положил начало Славянской Библии. Книги кодекса не отличались единством текста со стороны языка; одни книги вошли туда в древнейшем переводе, другие в значительно подновленном или даже позднейшем тексте, наконец, совсем не найденные в тогдашней русской письменности были переведены по его поручению с латинского из Вульгаты (Паралипоменон, Ездры, Неемии, Товита, Иудифи, Премудрости Соломоновой, 1 и 2 кн. Маккавеев, начало книги Иеремии и конец Эсфири). Перевод этот не совсем удачен; переводчик часто оставляет без перевода латинские слова, вставляя их в славянский текст. Вообще не греческая библия, а Вульгата послужила для Геннадия главным руководством: расположение книг, разделение их на главы делается по Вульгате, из нее же заимствованы предисловия к книгам; вместе с тем Геннадий пользуется и немецкою библией, в то время уже напечатанной. Начало книги Эсфири было переведено прямо с еврейского.

Геннадий первый выделил библейские книги из хаотической массы сборников, собрал их в один кодекс и тем положил начало Славянской Библии. Книги кодекса не отличались единством текста со стороны языка; одни книги вошли туда в древнейшем переводе, другие в значительно подновленном или даже позднейшем тексте, наконец, совсем не найденные в тогдашней русской письменности были переведены по его поручению с латинского из Вульгаты (Паралипоменон, Ездры, Неемии, Товита, Иудифи, Премудрости Соломоновой, 1 и 2 кн. Маккавеев, начало книги Иеремии и конец Эсфири). Перевод этот не совсем удачен; переводчик часто оставляет без перевода латинские слова, вставляя их в славянский текст. Вообще не греческая библия, а Вульгата послужила для Геннадия главным руководством: расположение книг, разделение их на главы делается по Вульгате, из нее же заимствованы предисловия к книгам; вместе с тем Геннадий пользуется и немецкою библией, в то время уже напечатанной. Начало книги Эсфири было переведено прямо с еврейского. Составление кодекса было окончено в 1499 году. Из трех списков Геннадиевой Библии, хранящихся теперь в Синодальной библиотеке, один принадлежал митрополиту Варлааму и отдан был им как вклад в Троицкую Сергиеву лавру, писан он полууставом, переходящим в скоропись, в большой александрийский лист, на первом листе указано, что книги написаны при архиепископе Геннадии в Великом Новгороде, во дворе архиепископском. Другой список сделан повелением Иоанна Грозного в 1558 году (копия с него была послана князю Κ. К. Острожскому и, подвергшись пересмотру и сличению с текстами греческим и латинским, легла в основу печатной Острожской Библии). Третий список 1570-71 годов принадлежал епископу Рязанскому. Библия Геннадия легла в основу и печатного издания 1663 года.

Составление кодекса было окончено в 1499 году. Из трех списков Геннадиевой Библии, хранящихся теперь в Синодальной библиотеке, один принадлежал митрополиту Варлааму и отдан был им как вклад в Троицкую Сергиеву лавру, писан он полууставом, переходящим в скоропись, в большой александрийский лист, на первом листе указано, что книги написаны при архиепископе Геннадии в Великом Новгороде, во дворе архиепископском. Другой список сделан повелением Иоанна Грозного в 1558 году (копия с него была послана князю Κ. К. Острожскому и, подвергшись пересмотру и сличению с текстами греческим и латинским, легла в основу печатной Острожской Библии). Третий список 1570-71 годов принадлежал епископу Рязанскому. Библия Геннадия легла в основу и печатного издания 1663 года.

Другим важным трудом Геннадия является составление пасхалии. На соборе русских святителей, который состоялся в сентябре 1491 года и на котором присутствовал и сам Геннадий, определено было «написать пасхалию на осмую тысящу лет», с целью противодействовать ложным толкам в народе о близкой кончине мира, совпадающей с концом седьмого тысячелетия от сотворения мира. 27 ноября 1492 года митрополит Зосима «изложил соборне пасхалию на 20 лет» и послал ее Филофею Пермскому и Геннадию, чтобы они также составили свою пасхалию и представили в Москву. Геннадий составил пасхалию на 70 лет (21 декабря 1492 г.). Все пасхалии были рассмотрены в Москве и оказались сходными, после чего собор разослал по всем епархиям митрополичью пасхалию. Получив ее и рассылая по своей епархии, Геннадий разослал также и свою пасхалию, вместе с толкованием на нее, пастырскими наставлениями и окружною грамотою, под общим заглавием: «Начало пасхалии преложно на осмую тысячу лет». В толковании на составленную им пасхалию он в опровержение мысли, что по концу пасхалии можно гадать о кончине мира, первый на Руси изложил правила, как составлять так называемую вечную пасхалию, дал понятие о великом миротворном круге, то есть о том 532-летнем периоде, по истечении которого числа Пасхи повторяются в том же порядке, в каком они шли в предыдущем периоде, и показал, как при помощи этого ключа можно вывести пасхалию на сколько угодно лет.

27 ноября 1492 года митрополит Зосима «изложил соборне пасхалию на 20 лет» и послал ее Филофею Пермскому и Геннадию, чтобы они также составили свою пасхалию и представили в Москву. Геннадий составил пасхалию на 70 лет (21 декабря 1492 г.). Все пасхалии были рассмотрены в Москве и оказались сходными, после чего собор разослал по всем епархиям митрополичью пасхалию. Получив ее и рассылая по своей епархии, Геннадий разослал также и свою пасхалию, вместе с толкованием на нее, пастырскими наставлениями и окружною грамотою, под общим заглавием: «Начало пасхалии преложно на осмую тысячу лет». В толковании на составленную им пасхалию он в опровержение мысли, что по концу пасхалии можно гадать о кончине мира, первый на Руси изложил правила, как составлять так называемую вечную пасхалию, дал понятие о великом миротворном круге, то есть о том 532-летнем периоде, по истечении которого числа Пасхи повторяются в том же порядке, в каком они шли в предыдущем периоде, и показал, как при помощи этого ключа можно вывести пасхалию на сколько угодно лет.

Памятником забот Геннадия о просвещении осталось также его послание к митрополиту Симону 1499 года, в котором он умоляет великого князя завести училища, так как среди духовенства не только не было достаточно подготовленных лиц, но было даже мало грамотных. Впрочем, проектированные Геннадиемм училища имели целью только обучить грамоте. Приводимых к нему для поставления Геннадий подвергал испытанию в умении отправлять церковные службы, хорошо читать Апостол и другие церковные книги, и если испытуемый оказывался плохо знающим церковный устав, но в то же время человеком грамотным, то он отсылал его учить ектенью и знакомиться с совершением церковных служб и затем поставлял его. Незнающих церковного устава и неумеющих хорошо читать Геннадий отсылал от себя, но, когда его просили учить таких, не отказывал в просьбе и приказывал учить ектениям и азбуке. Меры Геннадия часто вызывали ропот.

Кроме просвещения, Геннадий заботился об искоренении безнравственности среди духовенства. В вышеупомянутом послании он предлагал ввести правило ставить в священники и диаконы только лиц женатых; предложение свое он повторил на соборе 1501 года, где оно и было принято, причем вдовым священникам и диаконам запрещено было совершение литургии. Восставал он также против посвящения в духовный сан лиц, находящихся во втором браке. Памятником церковно-административной деятельности Геннадия является составленный им церковный устав «Церкви Божии правительник вкратце» (рукопись устава находится в Синодальной библиотеке), введенный им в церквах Новгородской епархии и представляющий из себя сокращенное изложение устава Иерусалимского. Он состоит из 40 глав, в которых указан порядок совершения богослужения повседневного и праздничного.

Восставал он также против посвящения в духовный сан лиц, находящихся во втором браке. Памятником церковно-административной деятельности Геннадия является составленный им церковный устав «Церкви Божии правительник вкратце» (рукопись устава находится в Синодальной библиотеке), введенный им в церквах Новгородской епархии и представляющий из себя сокращенное изложение устава Иерусалимского. Он состоит из 40 глав, в которых указан порядок совершения богослужения повседневного и праздничного.

В 1503 году (август и сентябрь) Геннадий присутствовал на соборе, на котором рассматривались вопросы о поставлении лиц на священные степени и о вдовых священниках. Собор этот между прочим запретил брать мзду за поставление в церковные должности.

В 1504 году Геннадий был лишен своей кафедры. Причиной было то обстоятельство, что дьяк его (Михаил Иванов Алексеев Гостенок), человек корыстолюбивый, брал пошлины со ставленников, вопреки соборному постановлению 1503 года. В Москву сделан был донос. Великий князь и митрополит, обследовав дело, «свели Геннадия с кафедры на Москву» 12 июня 1504 года. В июне же Геннадий подал митрополиту «отреченную» грамоту, в которой заявил, что «своея ради немощи оставил есми свою архиепископию». Он поселился в Чудове монастыре и там скончался 4 декабря 1505 года (7014 г.). Погребен на том месте, где прежде лежало тело Святителя Алексия перед обретением его мощей.

Великий князь и митрополит, обследовав дело, «свели Геннадия с кафедры на Москву» 12 июня 1504 года. В июне же Геннадий подал митрополиту «отреченную» грамоту, в которой заявил, что «своея ради немощи оставил есми свою архиепископию». Он поселился в Чудове монастыре и там скончался 4 декабря 1505 года (7014 г.). Погребен на том месте, где прежде лежало тело Святителя Алексия перед обретением его мощей.

Преосвященный Филарет предполагает, что Геннадий был осужден по клевете врагов; также и автор биографии Геннадия, напечатанной в «Чтениях Общества любителей духовного просвещения», отрицает возможность мздоимства с его стороны, так как этому обвинению противоречит вся предшествующая его деятельность. Кроме того Новгородские летописи не говорят о причине удаления Геннадия; если же это обвинение было справедливо, они не скрыли бы его. Очевидно, это клевета врагов Геннадия, которые хотели очернить его незапятнанное имя в глазах современников. Митрополит Макарий, напротив, утверждает, что думать так нет никакого основания и противно летописям (П. Собр. Р. Лет. VI, 49, 244, VIII, 244; Ник. Лет. VI, 170), которые говорят, что дело было обследовано великим князем и митрополитом. Голубинский также не находит оснований предполагать, чтобы обвинение Геннадия было клеветой со стороны жидовствующих, ибо от клеветы архиепископу нетрудно было бы оправдаться.

Собр. Р. Лет. VI, 49, 244, VIII, 244; Ник. Лет. VI, 170), которые говорят, что дело было обследовано великим князем и митрополитом. Голубинский также не находит оснований предполагать, чтобы обвинение Геннадия было клеветой со стороны жидовствующих, ибо от клеветы архиепископу нетрудно было бы оправдаться.

Архиепископ Геннадий отличался сильным и ясным умом и твердым прямым характером, не способным идти на уступки из угождения сильным людям. Иоанн III, задумав очистить в Кремле место для своего сада, приказал вынести оттуда несколько старых монастырей и церквей и уничтожить старые кладбища. Геннадий был возмущен этим распоряжением великого князя и высказал свои чувства в послании к митрополиту Зосиме. Вообще Геннадий за истину, как он ее понимал, готов был идти на подвиг. Выше всего ставил он интересы православия и во всяком нарушении их видел не только оскорбление религии, но и бесчестье родной земли и государства.

До нас дошли следующие послания и грамоты Геннадия:

1) Послание к князю Борису Васильевичу Волоцкому 1485г. с оправданием от упрека в неправильном получении святительского сана и с напоминанием об отнятой у Софийской церкви земле в Волоколамском уезде (Рус. Истор. Библ., VI, № 113).

с оправданием от упрека в неправильном получении святительского сана и с напоминанием об отнятой у Софийской церкви земле в Волоколамском уезде (Рус. Истор. Библ., VI, № 113).

2) К Прохору, епископу Сарскому, в конце 1487 г. о жидовствующих (содержание изложено И. П. Хрущовым в «Исследовании о сочинении Иосифа Санина)».

3) К Нифонту, епископу Суздальскому, и Филофею Пермскому, в январе 1488 г., с изложением следствия о еретиках (Карамзин, т. VI, пр. 324, и Хрущов, Исслед. о соч. Иосифа Санина).

4) К Иоасафу, бывшему архиепископу Ростовскому, 25 февраля 1489 г. о жидовствующих (Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских. 1847 г.).

5) К митрополиту Зосиме, в октябре 1490 г., о немедленном принятии строжайших мер против жидовствующих, с неодобрением перемещения из Кремля некоторых монастырей и церквей на другое место и с жалобой на монаха Захария, распространяющего о нем предосудительные слухи (Др. Рос. Библ., XIV, стр. 280 — 282; Акты Археограф. Эксп., I, № 380; Рус. Истор. Библ., VI, № 115).

Истор. Библ., VI, № 115).

6) К собору епископов, в октябре 1490 г., о мерах против еретиков (Рус. Ист. Библ., VІ, № 115).

7) К митрополиту Зосиме по вопросу о причетниках-двоеженцах (Акты Ист., I, № 101).

8) К митрополиту Симону о дьяках-двоеженцах, ставленных грамотах и необходимости устроить училища для духовенства (Aкт. Ист., I, № 104, Др. Рос. Библ., т. XVI).

9) «Начало пасхалии преложно на осмую тысячу лет», рукопись в библиотеке Моск. Дух. Академии (напечатано: Макарий, т. VI, прил. III, Рус. Истор. Библ., VI, № 119).

10) Повольная грамота на поставление в митрополиты Симона (Доп. Aкт. Ист., I, №19; Рус. Истор. Библ., VІ, № 121).

11) Ставленные грамоты дьячку и пономарю (Др. Рос. Библ., т. XIV, Акты Юрид., №№ 387 и 388).

Дошли до нас молитвы к Пресвятой Богородице, составленные Геннадием в 1497 г. (Каноник Сергиевой лавры № 43). Все писания Г. отличаются той особенностью, что написаны простой русской речью с незначительной примесью церковно-славянского языка.

Геннадий почитается святым, и в новых «Житиях святых», изложенных по руководству Четий-Миней Святителя Димитрия Ростовского, помещено его жизнеописание, а сам он именуется «блаженным»; память его празднуется 4 декабря.

Тропарь святителю Геннадию, архиепископу Новгородскому, глас 5

Уподобился еси древним отцем, / святителю отче Геннадие, / Священныя Книги собрав и еретики посрамив, / ревность по Бозе показуя, паству оградил еси, / моли и ныне Христа Бога / мир Церкви даровати // и спастися душам нашим.

Кондак святителю Геннадию, архиепископу Новгородскому, глас 2

Велия исправления о церковном благолепии являя, / Православную веру утвердил еси, / святителю отче Геннадие, / не престай молитися о нас, // во Царствии Небеснем Безсмертныя трапезы наслаждался.

Источник: Русский биографический словарь. А. А. Половцов

СВЯТИТЕЛЬ ГЕННАДИЙ НОВГОРОДСКИЙ | БОГОЯВЛЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЕЛОХОВЕ :: Официальный сайт

17 декабря мы вспоминаем Геннадия Новгородского. Ему обязаны русские люди в трех важнейших деяниях. Собранием и выпуском первой полной Библии на родном языке. Обнаружением и борьбой с опаснейшей ересью, способной победить государство и изменить ход истории. И – отменой «конца света» в XV веке.

Ему обязаны русские люди в трех важнейших деяниях. Собранием и выпуском первой полной Библии на родном языке. Обнаружением и борьбой с опаснейшей ересью, способной победить государство и изменить ход истории. И – отменой «конца света» в XV веке.

С 1472 года Геннадий – архимандрит Чудова монастыря в Московском Кремле. Ревнитель строгого уставного Богослужения.

В 1483 году святой Геннадий начал строить в Чудовом монастыре каменную трапезную церковь в честь чтимого им святителя Алексия, Митрополита Московского, основателя обители, мощи которого ныне находятся в Богоявленском Соборе.

12 декабря 1484 года архимандрит Геннадий был посвящен в архиепископа Новгородского. Благоговея к памяти великого Святителя Алексия, Геннадий, и будучи в Новгороде, не переставал заботиться о возведении храма его имени в Москве.

Время служения в Новгороде святого архиепископа Геннадия совпало с грозным периодом в истории отечественной Церкви. Иудейские проповедники, приехавшие под видом торговцев в Новгород, еще с 1470 года начали сеять между православными плевелы ереси и богоотступничества. Лжеучение распространялось тайно.

Лжеучение распространялось тайно.

Опасность угрожала не только новгородскому благочестию, но и самой столице Православия Москве, куда еще в 1480 году переехали вожди жидовствующих.

В сентябре 1487 года Геннадий направил в Москву, митрополиту Геронтию, все розыскное дело в подлиннике вместе со списком обнаруженных им богоотступников и с их писаниями. Борьба с жидовствующими стала главным предметом архипастырской деятельности святителя Геннадия.

Девятнадцать лет продолжалась борьба святителя Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого с сильнейшей попыткой противников Православия изменить весь ход истории Русской Церкви и Русского государства. Трудами святых исповедников борьба увенчалась победой Православия.

Этому способствовали труды святителя Геннадия по изучению Библии. Еретики в своих нечестивых мудрствованиях прибегали к искаженным текстам ветхозаветных книг. Они отличались от принятых Православной Церковью. Архиепископ Геннадий взял на себя огромный труд – привести в единый свод исправные списки Священного Писания.

До того времени библейские книги переписывались на Руси, по примеру Византии, не в виде целого свода, а отдельными частями – Пятикнижия или Восьмикнижия. Царств, Притчей и других учительных книг. Псалтири, Пророков, Евангелия и Апостола.

Священные книги Ветхого Завета особенно часто подвергались случайной и намеренной порче. Об этом со скорбью писал святитель Геннадий в послании архиепископу Иоасафу.

В 1499 году на Руси вышел первый полный свод Священного Писания на славянском языке – Геннадиевская Библия, как ее почтительно называют по имени составителя, которая стала неотъемлемым звеном в преемственности славянского перевода Слова Божия.

Память о святителе Геннадии сохраняется и в другом его труде на благо Православной Церкви. В конце XV века над русскими умами тяготела грозная мысль о скорой кончине мира, которой ждали по истечении седьмой тысячи лет от сотворения мира. По окончании миротворного круга в 1408 году на Руси не осмелились продолжить пасхалию далее 1491 года. В сентябре 1491 года архиерейский Собор Русской Церкви в Москве, при участии святителя Геннадия, определил: Написать Пасхалию на восьмую тысячу лет. 27 ноября 1492 года митрополит Зосима, участник ереси жидовствующих, в Москве изложил Пасхалию только на 20 лет.

В сентябре 1491 года архиерейский Собор Русской Церкви в Москве, при участии святителя Геннадия, определил: Написать Пасхалию на восьмую тысячу лет. 27 ноября 1492 года митрополит Зосима, участник ереси жидовствующих, в Москве изложил Пасхалию только на 20 лет.

Святитель Геннадий вскоре окончил составление своей Пасхалии, которая, в отличие от митрополичьей, была продолжена на 70 лет. Под общим заглавием «Начало Пасхалии, переложенной на восьмую тысячу лет».

В Богословском толковании Пасхалии, основанном на Слове Божием и свидетельстве святых отцов, Святитель писал:

– Не скончания мира страшиться подобает, но ждать пришествия Христова на всякое время. Сколько благоволит Бог стоять миру, столько продлится и обхождение времен. Времена устроены Творцом не для Себя, но для человека. Да разумеет человек времен перемену, чтит своей жизни конец. О сроках же свершения творения Божия никто не знает, ни Ангелы, ни паки Сын, но только Отец. Потому святые отцы, наитием Духа Святого, изложили миротворный круг именно как круг. Еретическим прельщениям об исчислении сроков Святитель противопоставил освященный Церковью путь постоянного духовного трезвения.

Еретическим прельщениям об исчислении сроков Святитель противопоставил освященный Церковью путь постоянного духовного трезвения.

Святой Геннадий изложил Богословские основы Пасхалии. Объяснил, как при помощи Альфы, великого миротворного круга, можно выводить Пасхалию на будущее, сколько потребуется.

Оставив архипастырское служение, с 1504 года Святитель жил на покое в Кремлевском Чудовом монастыре, где мирно отошел ко Господу 4(17) декабря 1505 года.

Святые мощи архиепископа Геннадия были положены в храме Чуда святого Архангела Михаила в Хонех. В том месте, где покоились до того мощи особо чтимого им Святителя Алексия, митрополита Московского.

Геннадий Новгородский | Архиепископ Русской Православной Церкви

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полета на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые питают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский

Тропарь и кондак

Святитель Геннадий, архиепископ Новгородский, происходил из рода Гонзовых и был, по свидетельству современников, «знатным, умным, добродетельным и сведущим в Священном Писании». Был пострижен в монахи в Валаамском монастыре под духовным руководством преподобного Савватия Соловецкого (память 27 сентября). С 1472 года архимандрит Чудова (Чудо-Архангельского Михаила) монастыря в Москве. Ревнуя о совершении богослужений по Типикону, он и Вассиан, архиепископ Ростовский, а затем его преемник Иоасаф, бесстрашно встали на защиту древнего Устава во время спора при освящении Успенского собора в Москве в 1479 году.-1481.

Был пострижен в монахи в Валаамском монастыре под духовным руководством преподобного Савватия Соловецкого (память 27 сентября). С 1472 года архимандрит Чудова (Чудо-Архангельского Михаила) монастыря в Москве. Ревнуя о совершении богослужений по Типикону, он и Вассиан, архиепископ Ростовский, а затем его преемник Иоасаф, бесстрашно встали на защиту древнего Устава во время спора при освящении Успенского собора в Москве в 1479 году.-1481.

В 1483 году святитель Геннадий начал строительство каменного храма в Чудовом монастыре в честь святителя Алексия, митрополита Московского (память 12 февраля), основателя монастыря. 12 декабря 1484 года святитель Геннадий был хиротонисан во архиепископа Новгородского. Уже в Новгороде, но еще почитая память святителя Алексия, Геннадий не переставал заботиться о постройке храма, даже пожертвовав серебро на завершение этого храма.

Время святителя Геннадия в Новгороде совпало со страшным периодом в истории Русской Церкви. В 1470 г. жидовствующие проповедники, приехавшие в Новгород под видом купцов, уже начали сеять среди православных сорняки ереси и отступничества.

Первые вести о ереси дошли до святителя Геннадия в 1487 году. Четыре члена тайного общества в состоянии опьянения открылись и рассказали православным о существовании нечестивой ереси. Как только ему это стало известно, ревностный архипастырь тотчас же начал расследование и с глубокой скорбью убедился, что опасность грозит не только местному новгородскому благочестию, но и самой Москве, самой столице православия, где находились руководители иудействующие совершили путешествие в 1480 г.

В сентябре 1487 г. он отправил митрополиту Геронтию в Москву все материалы расследования вместе со списком обнаруженных им отступников и их сочинениями. Борьба с жидовствующими стала главным направлением архипастырской деятельности святителя Геннадия. По словам святителя Иосифа Волоколамского (память 9 сентября), «сей архиепископ, прогневавшись на злонравных еретиков, набросился на них, как лев, из чащи Священного Писания и прекрасных высот пророческих и апостольских учений. ”

В течение двенадцати лет святые Геннадий и святитель Иосиф боролись с мощнейшими попытками противников Православия изменить ход истории Русской Церкви и Российского государства.

В частности, священные книги Ветхого Завета часто подвергались как случайным, так и преднамеренным ошибкам. Святитель Геннадий с сожалением писал об этом в письме к архиепископу Иоасафу: «Иудействующее еретическое предание прилепляется к псалмам Давидовым, или пророчествам, ими измененными». Собрав вокруг себя ученых и трудолюбивых библеистов, святитель собрал все книги Священного Писания в единый свод и дал благословение на то, чтобы Священные книги, не встречавшиеся в рукописях традиционной славянской Библии, были переведены с латинского языка.

Вместе с подготовкой Библии кружком церковных ученых при архиепископе Геннадии было предпринято и большое литературное дело: составление «Четвертой Новгородской летописи». Многочисленные рукописные книги были переведены, исправлены и переписаны, доведя летопись до 1496 года.

Досифей, игумен Соловецкого монастыря, находившийся в Новгороде по монастырским делам, несколько лет работал со святителем Геннадием, составляя библиотеку для Соловецкий монастырь. Именно по просьбе святителя Геннадия Досифей написал жития святых Зосимы (память 17 апреля) и Савватия (память 27 сентября).

Именно по просьбе святителя Геннадия Досифей написал жития святых Зосимы (память 17 апреля) и Савватия (память 27 сентября).

Большинство книг, переписанных по благословению Новгородского святителя (более 20), сохранились в собрании Соловецких рукописей. Будучи ревностным поборником духовного просвещения, святитель Геннадий основал в Новгороде школу для подготовки достойных клириков.

Память о святителе Геннадии сохраняется и в его трудах на благо Православной Церкви.

В конце XV века многих россиян беспокоил грядущий конец света, который, по их мнению, должен был произойти в конце седьмого тысячелетия от сотворения мира (в 149 г.2 г. н.э.). Поэтому в 1408 г. было решено не исчислять пасхальные даты дальше 1491 года. Однако в сентябре 1491 г. Архиерейский Собор Русской Церкви в Москве с участием святителя Геннадия постановил, что Пасхалии восьмого тысячелетие можно вычислить.

Митрополит Зосима в Москве 27 ноября 1492 г. «поставил соборную Пасхалию на двадцать лет» и просил епископа Пермского Филофея и архиепископа Новгородского Геннадия составить свою Пасхалию для соборного рассмотрения и утверждения 21 декабря 149 г. 2. Святитель Геннадий исчислил свою Пасхалию, которая, в отличие от пасхалии митрополита, растянулась на семьдесят лет. Он был распространен по епархиям с одобрения Собора как принятая Пасхалия на следующие двадцать лет. К Пасхалии прилагался собственный комментарий к ней святителя Геннадия в энциклике под названием «Источник Пасхалии, перенесенной на восьмитысячник».

2. Святитель Геннадий исчислил свою Пасхалию, которая, в отличие от пасхалии митрополита, растянулась на семьдесят лет. Он был распространен по епархиям с одобрения Собора как принятая Пасхалия на следующие двадцать лет. К Пасхалии прилагался собственный комментарий к ней святителя Геннадия в энциклике под названием «Источник Пасхалии, перенесенной на восьмитысячник».

В своем богословском толковании Пасхалии, основанном на Слове Божием и святых Отцах, святитель писал: «Не бояться конца мира надлежит, но ежеминутно ожидать пришествия Христова. Ибо так же, как Бог мог соизволить покончить с миром, так же мог Он соизволить продлить течение времени».

Никто не знает, когда прекратится мир, сотворенный Богом, «ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мф. 24:36). Поэтому святые отцы, вдохновленные Святым Духом, объясняли круговорот лет от сотворения мира именно циклом. «Это происходит в круговом движении, не имеющем конца». Святитель противопоставляет еретические методы исчисления времен пути, освященному Церковью, постоянному духовному трезвению. Святитель Геннадий изложил богословские основы Пасхалии. Он объяснил, что на основе цикла лет от сотворения мира можно определить пасхалию на будущее, если это потребуется. Пасхалии святителя Геннадия, по его собственному свидетельству, не были чем-то новым, им созданным, а основывались на прежнем предании; частично на основании Пасхалии за 1360-149 гг.2 при святителе Василии Калике, архиепископе Новгородском (память 3 июля).

Святитель Геннадий изложил богословские основы Пасхалии. Он объяснил, что на основе цикла лет от сотворения мира можно определить пасхалию на будущее, если это потребуется. Пасхалии святителя Геннадия, по его собственному свидетельству, не были чем-то новым, им созданным, а основывались на прежнем предании; частично на основании Пасхалии за 1360-149 гг.2 при святителе Василии Калике, архиепископе Новгородском (память 3 июля).

В 1539 году при архиепископе Новгородском Макарии была составлена Пасхалия на восьмое тысячелетие, основанная на принципах Пасхалии преподобного Геннадия.

Молитва Пресвятой Богородице, сочиненная им в 1497 году, также свидетельствует о его глубокой духовной жизни и молитвенном вдохновении. Кроме его писем митрополитам Зосиме и Симону, архиепископу Иоасафу, епископам Нифонту и Прохору, а также грамоте к 1490 Собора архиепископ Геннадий написал также церковное «Малое правило» и «Предание для иноков», живущих по монашескому Уставу скитской жизни.

Оставив архипастырское служение в 1504 году, святитель жил на уединении в Чудовом монастыре, где мирно преставился ко Господу 4 декабря 1505 года.