ПЯТЬ МОНАСТЫРЕЙ И ХРАМОВ, ГДЕ ПОКОЯТСЯ МОЩИ МОСКОВСКИХ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ

В день соборного почитания первосвятителей московских предлагаем нашим читателям кратко вспомнить их великие деяния и мысленным взором посетить места упокоения их честных мощей. Все они находятся в Москве и Троице-Сергиевой лавре, которая неотделима от бед и горестей, радостей и побед нашего Стольного града.

18 октября Святая Церковь вспоминает собор московских святителей, всех прославленных в лике святых иерархов, бывших на Московской кафедре, Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

1. Успенский Патриарший кафедральный собор Московского Кремля

Успенский собор был усыпальницей Московских митрополитов на протяжение трех веков от начала его строительства и до Синодального периода в истории Русской Церкви. В Успенском соборе покоятся мощи шести первоиерархов, прославленных в лике святых.

Святитель Петр, первый митрополит Московский (II пол. XIII в. – 1326)

Святитель Петр, первый митрополит Московский (II пол. XIII в. – 1326). В 1325 г. святитель Петр по просьбе великого князя Ивана Даниловича Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

Святитель Иона Московский (1390-е – 1461)

Святитель Иона Московский (1390-е – 1461). 15 декабря 1448 г. на Соборе русских епископов был избран митрополитом Киевским и всея Руси. Постоянно проживал в Москве и стал последним святителем, носившим титул митрополита Киевского. В 1459 г. соборным решением закрепил новый порядок избрания первосвятителей-митрополитов – Собором русских епископов с согласия московского князя. Таким образом было положено начало фактической автокефальной Русской Церкви, которая отвергла Флорентийскую унию.

Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси (ок. 1482 – 1563). В 1547 и 1549 гг. созывает в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых, в связи с чем под руководством митрополита составлены жития святых – Великие четьи-минеи. При нем, в 1551 г., состоялся знаменитый Стоглавый Поместный Собор Русской Православной Церкви. Немало усилий святитель Макарий приложил по организации на Руси книгопечатного дела. При нем была открыта в Москве первая типография для печатания священных и богослужебных книг.

Святитель Филипп, митрополит Московский и всея России, чудотворец (1507–1568). Открыто обличал царя Иоанна Грозного за учреждение опричнины и казни невинных людей, за что был неправедно судим, сослан в тверской Отроч Успенский монастырь, где и убит Малютой Скуратовым.

Святитель Иов, первый патриарх Московский и всея Руси (ок. 1525 – 1607)

Святитель Иов, первый патриарх Московский и всея Руси (ок. 1525 – 1607). В 1586 г. избран митрополитом Московским, а в 1589 г. провозглашен находившимся в Москве Константинопольским патриархом Иеремией II первым патриархом на Руси. После смерти Бориса Годунова в 1605 г. отказался признать законность власти Лжедмитрия, оклеветан и изгнан из Москвы. Святитель Иов вернулся в престольный град 14 февраля, был встречен с почетом и 20 февраля в Успенском соборе простил и благословил свою бывшую паству. Таким образом состоялось примирение патриарха с народом, который всего полтора года тому назад в той же самой церкви попустил клевретам самозванца низвергнуть и оскорбить пастыря.

1525 – 1607). В 1586 г. избран митрополитом Московским, а в 1589 г. провозглашен находившимся в Москве Константинопольским патриархом Иеремией II первым патриархом на Руси. После смерти Бориса Годунова в 1605 г. отказался признать законность власти Лжедмитрия, оклеветан и изгнан из Москвы. Святитель Иов вернулся в престольный град 14 февраля, был встречен с почетом и 20 февраля в Успенском соборе простил и благословил свою бывшую паству. Таким образом состоялось примирение патриарха с народом, который всего полтора года тому назад в той же самой церкви попустил клевретам самозванца низвергнуть и оскорбить пастыря.

Вскоре после этого события, 19 июня 1607 г., патриарх Иов скончался, окруженный попечениями своего почитателя, архимандрита Старицкого Успенского монастыря Дионисия, того самого, который в смутное время правил Троице-Сергиевой лаврой.

Святитель Гермоген, патриарх Московский и всея Руси (1530–1612).

Святитель Гермоген, патриарх Московский и всея Руси (1530–1612). Был ярым противником Лжедмитрия II и польско-литовских интервентов. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Умер в заточении от голода, не дожив до освобождения Москвы.

Был ярым противником Лжедмитрия II и польско-литовских интервентов. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Умер в заточении от голода, не дожив до освобождения Москвы.

В.О. Моргун. Поляки ведут св. Гермогена в темницу. Дипломная работа. 2008. Мастерская истор.-религ. живописи. Руководитель И.И. Глазунов

2. Богоявленский кафедральный собор в Елохове

Вплоть до 1920-х годов мощи святителя Алексия покоились в Алексиевском храме Чудова монастыря, разрушенного в 1929 г. Петру Барановскому, известному архитектору и реставратору древнерусского зодчества, удалось перед сносом храма перевезти мощи на телеге в Успенский собор Кремля.

14 октября 1947 г. в 5 часов 40 минут утра мощи святителя Алексия, Московского чудотворца были доставлены протоиереем Николаем Колчицким в Елоховский собор и встречены патриархом Алексием I.

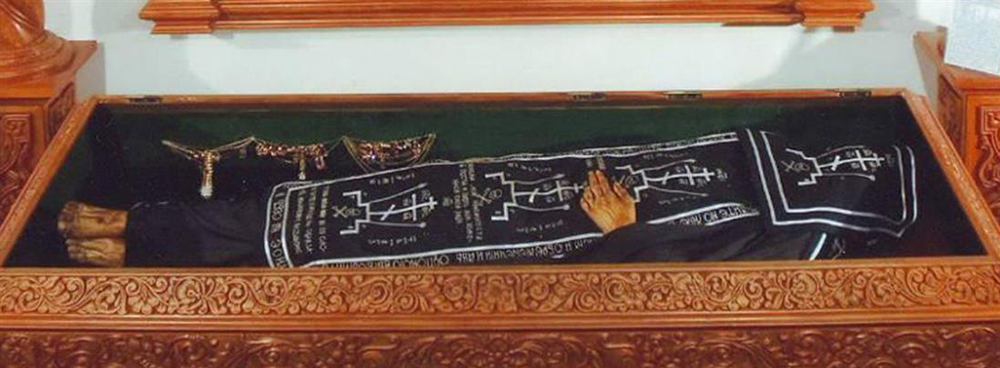

Рака с мощами святителя Алексия в Елоховском соборе. Сооружена в 1948 г.

Святитель Алексий, митрополит Московский (между 1292/1305 – 1378). Ради исторической правды следует отметить, что святитель Алексий еще носил титул митрополита Киевского и всея Руси, однако во всех церковных текстах именуется митрополитом Московским и всея России чудотворцем. Обладая исключительным умом и способностями, святитель Алексий был фактическим правителем Московского княжества при трех московских князьях. В 1366 г. он начал строительство каменного Кремля. Митрополит пользовался большой благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу; содействовал тому, что великое княжение укрепилось окончательно за московскими князьями. Святителем Алексием в Москве был основан в честь Нерукотворного Образа Спасителя Андроников монастырь, начато возведение каменного храм во имя Чуда архангела Михаила в Хонех и при нем Чудова монастыря.

3. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя был заложен в 1839 г, освящен в 1883 г. Здание храма было разрушено в разгар сталинской реконструкции города в 1931 г. Заново отстроен и освящен в 1994–2000 гг.

Фасады храма были украшены горельефами на религиозные и исторические темы, сюжеты для которых были выбраны митрополитом Филаретом Московским.

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя

9 июня 2004 года состоялось перенесение мощей святителя Филарета из Троице-Сергиевой лавры в Храм Христа Спасителя в Москве, где они почивают в настоящее время в раке к югу от Царских врат верхнего храма.

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (Василий Михайлович Дроздов 1782–1867).

Митрополит Филарет был одним из образованнейших людей своего времени. Неслучайно ему пришлось стать главным участником великих исторических событий в жизни не только Церкви, но и всей Российской Империи. Так митрополит Филарет сыграл ключевую роль в совершении акта престолонаследия от Александра I к Николаю I. Еще в июле 1823 г. по поручению Александра I архиепископ Филарет в глубочайшей тайне составил манифест о переходе прав на российский престол от цесаревича Константина Павловича к великому князю Николаю Павловичу; 16 (28) августа 1823 г. манифест был утвержден и, спустя 11 дней, получен святителем в конверте с собственноручной надписью императора: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть Московскому епархиальному архиерею и Московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия». При подготовке крестьянской реформы в России и освобождения крестьян от крепостной зависимости император Александр II настоял на том, чтобы окончательная редакция Высочайшего Манифеста 19 февраля 1861 года была выработана митрополитом Филаретом.

Еще в июле 1823 г. по поручению Александра I архиепископ Филарет в глубочайшей тайне составил манифест о переходе прав на российский престол от цесаревича Константина Павловича к великому князю Николаю Павловичу; 16 (28) августа 1823 г. манифест был утвержден и, спустя 11 дней, получен святителем в конверте с собственноручной надписью императора: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть Московскому епархиальному архиерею и Московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия». При подготовке крестьянской реформы в России и освобождения крестьян от крепостной зависимости император Александр II настоял на том, чтобы окончательная редакция Высочайшего Манифеста 19 февраля 1861 года была выработана митрополитом Филаретом.

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (Василий Михайлович Дроздов 1782–1867)

Еще в Санкт-Петербургской Духовной академии святитель положил начало труду всей своей жизни – переводу на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Однако только в 1856 г. Филарет смог вновь поднять в Святейшем Синоде вопрос о русском переводе Библии. Полная русская Библия вышла из печати уже после его кончины.

Однако только в 1856 г. Филарет смог вновь поднять в Святейшем Синоде вопрос о русском переводе Библии. Полная русская Библия вышла из печати уже после его кончины.

Митрополит Филарет любил монастырский уклад жизни и строгое уставное богослужение. За время управления Московской епархией с его благословения и при неустанном попечении было основано девять новых монастырей и четыре скита, в том числе и единоверческие. Святитель прилагал немалые заботы об обращении старообрядцев из раскола к Православию. С благословения святителя Филарета в Московской епархии открыты три православных монастыря в местах расселения старообрядцев, было утверждено чинопоследование по «старым обрядам» с поминанием действующей Церковной иерархии – единоверие, что по мысли святителя, должно было убрать препятствия для желающих достигнуть церковного единства староверов.

4. Троице-Сергиева лавра

10–14 октября 1994 г. были произведены раскопки к югу от храма Сошествия Святого Духа на месте церкви Филарета Милостивого, снесенной в 1938–1940 гг. В результате раскопок были обретены честные мощи святителя Филарета Московского и святителя Иннокентия. Мощи святителя Иннокентия ныне покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1880–1881 гг. подвальная часть Успенского собора была перестроена в крипт, где освящен храм в честь всех Святых, в земле Российской просиявших. Здесь покоятся многие иерархи, в их числе и Святитель Макарий Московский (Невский). В крипте собора совершаются водосвятные молебны (начало в 9.00 и 12.00) и раздается освященное масло.

В результате раскопок были обретены честные мощи святителя Филарета Московского и святителя Иннокентия. Мощи святителя Иннокентия ныне покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1880–1881 гг. подвальная часть Успенского собора была перестроена в крипт, где освящен храм в честь всех Святых, в земле Российской просиявших. Здесь покоятся многие иерархи, в их числе и Святитель Макарий Московский (Невский). В крипте собора совершаются водосвятные молебны (начало в 9.00 и 12.00) и раздается освященное масло.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири (Иван Евсевиевич Попов, затем Вениаминов, 1797–1879)

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири (Иван Евсевиевич Попов, затем Вениаминов, 1797–1879)

В 1868 г. после блаженной кончины Святителя Филарета Московского Святейший Синод определил управлять столичной кафедрой епископу с противоположного конца империи, буквально с обратной стороны земного шара, уроженцу Сибири, миссионеру, епископу Камчатскому Иннокентию. Нелегко было взойти на Московскую кафедру после столь блистательного архиерея, каким был святитель Филарет (Дроздов). Кротость и смирение нового московского митрополита расположила сердца москвичей, которые искренне полюбили своего пастыря.

Нелегко было взойти на Московскую кафедру после столь блистательного архиерея, каким был святитель Филарет (Дроздов). Кротость и смирение нового московского митрополита расположила сердца москвичей, которые искренне полюбили своего пастыря.

Простота митрополита Иннокентия была необыкновенной. К нему свободно, часто и в неприемные часы, приходили с разными заботами и нуждами священники и миряне, знатные и простого звания люди. Обращался Владыка со всеми без напускной важности и суровости. Он не любил официальные разбирательства с потоком казенных бумаг: многие недоразумения и ссоры улаживал миром в своем кабинете. В отношении к подчиненным был по-отечески снисходителен, но гордеца умел деликатно поставить на место.

Святитель Иннокентий отошел ко Господу в Великую Субботу, 31 марта 1879 г. и похоронен в Духовском храме Троице-Сергиевой лавры.

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский (Михаил Андреевич Невский, при рождении Парвицкий 1835–1926) миссионер, «апостол Алтая». Святитель Макарий – последний Московский митрополит – находился на Московской кафедре с 1912 по 1917 гг. до Поместного собора, на котором был избран патриарх Московский и всея России святитель Тихон. Последний год жил в селе Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления легких в 1926 г. Похоронен на приходском кладбище станции Люберцы около алтаря кладбищенского храма. В 1957 г. перезахоронен в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.

Святитель Макарий – последний Московский митрополит – находился на Московской кафедре с 1912 по 1917 гг. до Поместного собора, на котором был избран патриарх Московский и всея России святитель Тихон. Последний год жил в селе Котельники близ Люберец, где и скончался от воспаления легких в 1926 г. Похоронен на приходском кладбище станции Люберцы около алтаря кладбищенского храма. В 1957 г. перезахоронен в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский (Михаил Андреевич Невский, при рождении Парвицкий 1835–1926) миссионер, «апостол Алтая».

Как и Святитель Иннокентий (Вениаминов), Макарий (Невский) прославлен в лике святых за апостольские труды по просвещению народов России и за ее пределами.

5. Донской Монастырь

В начале 1992 года в Малом соборе был совершен поджог, в результате чего выгорела практически вся трапезная часть храма. При восстановительных работах после пожара были обнаружены мощи святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, похороненного здесь в 1925 году. Ныне святые мощи святителя Тихона почивают в золоченой раке в Большом соборе монастыря.

Ныне святые мощи святителя Тихона почивают в золоченой раке в Большом соборе монастыря.

Святые мощи святителя Тихона почивают в золоченой раке в Большом соборе монастыря

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России (Василий Иванович Белавин 1865–1925), первый после восстановления патриаршества в России.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России (Василий Иванович Белавин 1865–1925)

Заслуги Патриарха Тихона перед Российской Церковью неисчислимы. Замечательные слова сказал о нем митрополит Сергий (Страгородский), впоследствии Патриарх: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы им живем, движемся и существуем, как православные люди».

Погребение святителя Тихона. Фреска на левой стене Святых врат Донского монастыря

Священномученик Петр, митрополит Крутицкий; патриарший местоблюститель с 1925 г. до ложного сообщения о его кончине в конце 1936 г. (Петр Федорович Полянский 1862–1937).

(Петр Федорович Полянский 1862–1937).

Отдельно необходимо сказать о священномученике митрополите Петре. Место его захоронения неизвестно. Он был расстрелян 10 октября 1937 г. под Магнитогорском Челябинской области и погребен в одной из безымянных братских могил, где покоятся другие расстрелянные НКВД заключенные. Митрополит Петр принял управление Церковью в самый ураган гонений от безбожной власти, даже известие о его кончине было ложным.

Обретение мощей Святителя Алексия. Справка

2 июня (20 мая по старому стилю.) Русская Православная Церковь празднует обретение мощей свт. Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1431).

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси, скончался 12 февраля 1378 г.

Перед своей блаженной кончиной митрополит завещал положить тело его в Чудовом монастыре, указал и место погребения «за алтарем храма», не желая, по смирению, быть похороненным в храме. Но благочестивый великий князь Дмитрий Донской (1363‑1389), глубоко почитавший великого святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви, близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины.

Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины.

Первый храм, построенный в Чудовом монастыре самим святителем Алексием во имя святого Архистратига Михаила, был деревянный и крыша его, пришедшая от долгого времени в ветхость, обрушилась во время совершения Божественной литургии, причем все бывшие в это время в храме остались невредимыми.

Тогда великий князь московский Василий Темный (1425‑1462) повелел построить каменный храм. Когда внутри прежнего деревянного храма стали копать рвы для фундамента нового храма, то нашли мощи великого святителя Алексия неповрежденными и даже одежды на нем не истлели. Это случилось 2 июня (20 мая по старому стилю) 1431 г. С того времени в этот день стали чтить память святителя.

В новом храме, освященном, как и прежний, во имя Архистратига Божия Михаила, был устроен придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором и положили мощи святителя Алексия.

В 1485 г. в Чудовом монастыре был сооружен храм, посвященный святителю Алексию, куда и перенесли раку с его святыми останками. С XVI века рака размещалась в арочном проеме, соединявшем Алексеевскую соборную церковь с пристроенным Благовещенским храмом.

С XVI века рака размещалась в арочном проеме, соединявшем Алексеевскую соборную церковь с пристроенным Благовещенским храмом.

В 1535 г. по замыслу великого князя Василия Ш была устроена серебряная рака для мощей святителя Алексия с его позолоченным изображением на крышке в память о рождении по молитвам о чадородии у его честных мощей родителей царевича Иоанна – будущего царя Иоанна Грозного. С этого времени появилась традиция крестить царских детей в Алексеевской церкви у раки с мощами Московского святителя.

Во время страшного московского пожара 1547 г., когда Чудов монастырь полностью сгорел, мощи святителя чудесным образом не пострадали.

В конце XVI века при царе Феодора Иоанновиче начали сооружать новую серебряную раку для святых останков митрополита Алексия. Работа продолжалась несколько лет и была завершена в царствование Бориса Годунова. Около 1600 г. мощи святителя были переложены в новую, украшенную драгоценными камнями гробницу в Алексеевском храме, а прежняя рака была перенесена и установлена в Михайловском соборе Чудова монастыря. Новая рака была варварски уничтожена в 1610-1612 гг. польскими интервентами, глумившимися над московскими святынями после захвата Кремля.

Новая рака была варварски уничтожена в 1610-1612 гг. польскими интервентами, глумившимися над московскими святынями после захвата Кремля.

Взамен утраченной раки по велению царя Михаила Федоровича была сооружена новая. Эта рака сохраняла мощи святителя Алексия вплоть до 1812 г., до момента вступления в Кремль наполеоновских солдат, которые подвергли святые останки чудовищному надругательству, выбросив святыню из ограбленной раки.

После освобождения Кремля от иноземных захватчиков по поручению епископа Дмитровского Августина, викария Московской епархии, архимандрит Симонова монастыря Герасим и наместник Чудова монастыря иеромонах Константин нашли святые мощи в углу разоренной Алексеевской церкви, в «шести аршинах» от раки, среди остатков церковного имущества.

Новая рака, сооруженная в первой четверти XIX века, покоилась под вызолоченным металлическим балдахином на мраморных колоннах. Сама гробница, каркас которой был выкован из меди, была украшена литыми серебряными пластинами, из того же материала была изготовлена массивная крышка реликвария.

Внутри раки стоял деревянный гроб, обитый бархатом темно-фиолетового цвета. Непосредственно у раки под балдахином хранился деревянный посох святителя Алексия, а слева от погребального сооружения, в застекленном киоте, находились предметы облачения, по преданию, принадлежавшие митрополиту: подризник, саккос, епитрахиль, омофор и белый вязаный клобук с жемчужным крестом.

В начале ХХ века Алексеевская церковь Чудова монастыря стала местом упокоения члена Царской семьи и видного политического деятеля России – великого князя Сергея Александровича. 4 февраля 1905 г. московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович был убит на территории Кремля бомбой террориста, и его окровавленное тело, накрытое солдатской шинелью, внесли в Алексеевский храм и поместили возле раки святителя Алексия.

В подвальном помещении храма, точно под ракой митрополита Алексия, был устроен склеп для останков великого князя, а в самом подвале в 1906 г. был освящен храм-усыпальница во имя Преподобного Сергия Радонежского в качестве придела Алексеевской церкви.

Сергиевский придел Алексеевской церкви послужил укрытием для раки с мощами святителя Алексия от артиллерийских снарядов в 1917 г., во время обстрела Кремля красногвардейцами. С началом канонады братия Чудова монастыря перенесли раку в пещерный храм и совершали моления под несмолкаемый грохот орудий. Во время обстрела тяжелые снаряды повредили здания митрополичьих покоев и келий Чудова монастыря, но Алексеевский храм не пострадал.

21 марта 1922 г. опечатанную дверь Алексеевской церкви вскрыли члены комиссии по изъятию церковных ценностей Московской губернии. В течение пяти дней с монастырских икон были сняты серебряные позолоченные оклады, реквизированы драгоценные предметы из храмовой ризницы, демонтированы литые, весом более одиннадцати пудов серебряные царские врата иконостаса. С раки со святыми мощами митрополита Алексия были сорваны многопудовая серебряная крышка и другие украшения.

Ограбленная святыня оставалась в Алексеевском храме еще недолгое время, до его разрушения в 1929 г. Единственным музейным работником, которому разрешили войти в Алексеевскую церковь Чудова монастыря перед ее сносом, был известный реставратор, архитектор и искусствовед Петр Барановский.

Единственным музейным работником, которому разрешили войти в Алексеевскую церковь Чудова монастыря перед ее сносом, был известный реставратор, архитектор и искусствовед Петр Барановский.

«У вас всего три минуты, – сказали ему, – берите, что сможете вынести». Петр Дмитриевич вынес деревянный гроб с мощами святителя Алексия, который затем был на телеге перевезен в Успенский собор Кремля.

Для хранения гроба с мощами святителя Алексия в алтарной части Успенского собора, рядом с гробницей святого митрополита Петра, сотрудниками кремлевских музеев была сооружена деревянная рака-футляр простой столярной работы, с небольшим отверстием прямоугольной формы на крышке. Именно в этой временной раке и были перевезены святые останки Московского святителя в Богоявленский Елоховский патриарший собор в ночь с 14 на 15 октября 1947 г.

Мощи святителя Алексия были переданы Русской Православной Церкви по просьбе Святейшего Патриарха Алексия I.

Торжественное возобновление особого почитания мощей святителя Алексия совершилось по благословению Святейшего Патриарха Алексия I в день памяти святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена, Московских и всея России чудотворцев, 18 октября 1947 г. в Богоявленском патриаршем соборе в Москве. На другой день, 19 октября, после Литургии Первосвятитель Русской Церкви совершил первый молебен у мощей в соборном храме.

в Богоявленском патриаршем соборе в Москве. На другой день, 19 октября, после Литургии Первосвятитель Русской Церкви совершил первый молебен у мощей в соборном храме.

В 1948 г. по проекту художника Михаила Губонина мастерами-резчиками, братьями Сергеем, Петром, Василием и Михаилом Ворносковыми была сооружена позолоченная деревянная рака для святых останков с резной сенью над ней. Позднее деревянная рака была заменена на металлическую, отлитую из медного сплава, а изнутри крышки гробницы было помещено шитое, тонкой работы изображение святителя.

С тех пор и в будни, и в праздники не иссякает поток верующих к раке с нетленными мощами святителя Алексия. Ежедневно у раки совершаются молебны, а в воскресные дни вечером – Акафист святителю Московскому Алексию.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

праведный Алексий Московский (Мечев)

29 января/11 февраля (Собор Новомучеников),

9/22 июня, 20 августа/2 сентября (Святые Московские)

16/29 сентября (Перевод реликвии)

Московский старец, живущий в миру, о.

В детстве его отец Алексий Иванович Метчев, сын протоиерея Коломенского уезда, был спасен от замерзания в холодную зимнюю ночь святителем Митрополитом Московским и Коломенским Филаретом. Одного из юношей епархии, отобранных по музыкальным способностям, однажды поздно вечером привели на Троицкую улицу, напротив митрополичьего подворья. Пока дети обедали, владыка митрополит вдруг забеспокоился, торопливо оделся и вышел посмотреть на транспорт. В одной из саней он нашел спящего мальчика, которого по какой-то оплошности оставили там на морозе. Видя в этом происшествии промысел Божий, митрополит Филарет уделил особое внимание и помощь спасенному им ребенку; с этого момента он особенно заботился как о себе, так и о своей семье.

Обстоятельства о. Рождение Алексея было замечательным. Когда у его матери, Александры Дмитриевны, начались роды, она почувствовала сильную боль. Ее роды были довольно длительными и трудными, жизнь матери и ребенка была в опасности.

В великой скорби Алексей Иванович отправился помолиться в Алексеевский монастырь, где служил митрополит Филарет по случаю его престольного праздника. Войдя в алтарь, он тихонько постоял в стороне, но владыка увидел в его страдальческом выражении страдание любимого регента. Он спросил: «В чем дело? Ты такой подавленный сегодня». «Ваше высокопреосвященство, моя жена рожает и умирает». Святитель молитвенно перекрестился. «Помолимся вместе… Бог милостив; все будет хорошо», — сказал он. Потом подал ему просфору и сказал: «Мальчик родится. Назовем его Алексеем, в честь святого Алексия, человека Божия, которого сегодня празднуем».

Воодушевленный, Алексей Иванович остался на Литургию и вернулся домой полный надежды. У ворот он получил радостную весть о рождении сына.

В двухкомнатной квартире на Троицкой улице, в которой жила семья регента Чудовского хора, царила живая вера в Бога, проявлявшаяся в готовом хлебе-соли приеме радостного гостеприимства. Там они переживали радости и печали каждого, кого Бог приводил в их дом.

Всю жизнь о. Алексей вспомнил самоотверженный поступок своей матери, принявшей к себе сестру и троих ее детей после смерти мужа сестры, — и это при том, что с тремя собственными детьми (сыновьями Алексеем и Тихоном и дочерью Варварой) квартира была уже переполнена. Детей заставили соорудить на чердаке скамейки для сна.

Из всех братьев и двоюродных братьев Леня, как звали Алексея в семье, отличался нежным сердцем и тихим, миролюбивым характером. Он не любил спорить, хотел, чтобы всем было хорошо, любил делать людей счастливыми, утешать их и шутить с ними. Все это он делал благочестиво. В гостях у других, играя в детских комнатах, он вдруг становился серьезным, уходил один и прятался, закрываясь от шумных развлечений. В результате соратники стали называть его «блаженным Алешенькой».

Алексей Метчев учился сначала в Заиконоспасском училище, а затем в Московской духовной семинарии. Он был прилежным, внимательным и вдумчивым учеником, всегда готовым оказать любую услугу. Он окончил семинарию, не имея того, что так необходимо для того, кто учится: собственного места для учебы. Ему часто приходилось вставать по ночам только для того, чтобы подготовить уроки.

Он был прилежным, внимательным и вдумчивым учеником, всегда готовым оказать любую услугу. Он окончил семинарию, не имея того, что так необходимо для того, кто учится: собственного места для учебы. Ему часто приходилось вставать по ночам только для того, чтобы подготовить уроки.

Вместе со многими однокурсниками Алексей Меччев мечтал поступить в университет и стать врачом. Однако его мать категорически противилась такому плану, ибо предпочитала, чтобы он был человеком молитвы. Она решительно заявила: «Ты такой маленький. Почему вы должны стать врачом? Лучше бы ты стал священником».

Алексею было тяжело отказаться от своей мечты: он считал, что работа врачом — самый продуктивный способ служить другим. Он со слезами на глазах прощался с друзьями, но не мог противиться воле матери, воле той, которую он так уважал и любил. Позже батюшка понял, что нашел свое истинное призвание, и был очень благодарен матери за то, что она смогла это сделать.

По окончании семинарии 14 октября 1880 года Алексей Метчев был назначен кантором Знаменской церкви Пречистенского Сорока на улице Знаменке. Там ему суждено было пройти тяжелые испытания.

Там ему суждено было пройти тяжелые испытания.

Настоятель прихода был человеком сурового склада ума, всегда готовым придраться. Он потребовал от кантора, чтобы тот также выполнял обязанности сторожа. Он обращался с ним грубо и даже бил его, иногда угрожая кочергой. Когда к Алексею приезжал младший брат Тихон, он часто заставал его в слезах. Иногда дьякон заступался за беззащитного кантора, который все терпел молча, никогда не жалуясь и не прося о переводе в другую церковь. Позже он будет благодарить Господа за то, что Он позволил ему получить такое образование, и вспоминать о. Георгия, ректора, в качестве его инструктора.

Услышав о. смерти Георгия, о. На отпевание приехал Алексий, который к тому времени уже был священником. Те, кто знал, как относился к нему усопший, были поражены, увидев, что, когда он провожал тело в могилу, его глаза были полны слез любви и благодарности [к о. Джордж].

В 1884 году Алексей Метчев женился на Анне Петровне Молчановой, восемнадцатилетней дочери кантора. 18 ноября того же года Алексей был рукоположен во диакона.

18 ноября того же года Алексей был рукоположен во диакона.

Будучи священнослужителем, диакон Алексий имел страстное посвящение Господу, проявлял огромное смирение, кротость и отсутствие лукавства. Его брак был счастливым. Анна любила своего мужа и во всем была с ним единодушна. Однако она страдала от серьезного сердечного заболевания, и ее здоровье стало предметом его постоянной заботы. В своей жене, о. Алексей мог видеть и своего близкого друга, и своего ближайшего помощника на пути ко Христу. Он ценил дружескую критику жены и внимал ей, как прислушиваются к старшему, немедленно стремясь исправить отмеченные ею недостатки.

В семье родились дети: Александра (1888 г.), Анна (1890 г.), Алексей (1891 г.) – умер на первом курсе – Сергей (1892 г.) и Ольга (1896 г.).

19 марта 1893 года епископ Нестор, наместник Московского Новоспасского монастыря, рукоположил во священники диакона Алексия Меччева для службы в храме святителя Николая Чудотворца в Кленниках Стретенских Сорок. Хиротония состоялась в Заиконоспасском монастыре. Церковь Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на Маросейке была невелика, и прихожане в ней были крайне малочисленны. Рядом были более крупные церкви, которые пользовались большей посещаемостью.

Хиротония состоялась в Заиконоспасском монастыре. Церковь Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на Маросейке была невелика, и прихожане в ней были крайне малочисленны. Рядом были более крупные церкви, которые пользовались большей посещаемостью.

Став настоятелем Никольского храма, о. Алексей ввел ежедневные службы – в то время, когда в небольших московских церквях было принято проводить службы всего два-три раза в неделю.

Батюшка приходил один отпирать церковь около 5 утра. Он не стал дожидаться прихода других священнослужителей, а благоговейно поклонившись Чудотворной Федоровской иконе Божией Матери и другим иконам, приготовил все необходимое для Евхаристии и отслужил Проскомидию. В назначенное время он начинал утреню, на которой сам читал и пел. Затем последовала Литургия. «Восемь лет я ежедневно служил Литургию в пустом храме, — рассказывал потом батюшка. «Один протоиерей говорил мне: «Всякий раз, когда я буду проходить мимо твоего храма, все равно будут звонить колокола.

Крошечный деревянный домик, в котором о. Семья Алексея жила очень старая, в сильно ветхом состоянии. Двухэтажные дома по обеим сторонам загораживали его окна. В дождливую пору потоки воды, сбегавшие с Покровки на Маросейку, просачивались во двор церкви и в подвал дачи; в их жилых помещениях всегда было сыро и влажно.

Крошечный деревянный домик, в котором о. Семья Алексея жила очень старая, в сильно ветхом состоянии. Двухэтажные дома по обеим сторонам загораживали его окна. В дождливую пору потоки воды, сбегавшие с Покровки на Маросейку, просачивались во двор церкви и в подвал дачи; в их жилых помещениях всегда было сыро и влажно.Матушка Анна Петровна была очень больна. У нее развился сердечный отек с выраженным отеком и мучительной одышкой. Скончалась Анна Петровна 29 августа 1902 года, в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

В то время купцы Алексей и Клавдия Беловы, хорошие друзья о. Алексей пригласил в гости праведного Иоанна Кронштадтского, оказавшегося в Москве. Имели дело с о. Иоанна относительно благотворительной деятельности, но и организовал визит так, чтобы о. Алексей мог с ним встретиться.

Когда о. Вошел Иоанн, о. Алексей спросил его: «Ты пришел разделить мою печаль?» «Я пришел разделить не вашу печаль, а вашу радость», — ответил о. Иоанна, «ибо вас посещает Господь. Выйди из своей кельи и выйди к людям. Только с этого момента вы начнете жить. Ты наслаждаешься своей печалью и думаешь, что нет на земле большей печали, чем твоя… Но будь с людьми, войди в чужую печаль, возьми ее на себя, и ты увидишь, что в сравнении с общей печалью, твое несчастье ничтожно; тогда твое бремя облегчится».

Иоанна, «ибо вас посещает Господь. Выйди из своей кельи и выйди к людям. Только с этого момента вы начнете жить. Ты наслаждаешься своей печалью и думаешь, что нет на земле большей печали, чем твоя… Но будь с людьми, войди в чужую печаль, возьми ее на себя, и ты увидишь, что в сравнении с общей печалью, твое несчастье ничтожно; тогда твое бремя облегчится».

Благодать Божия, почившая так на кронштадтском пастыре, заново осветила жизненный путь о. Алексей. Он принял то, что ему сказали, как послушание. Несомненно, многолетняя истинно подвижническая жизнь подготовила его к получению благодати старчества.

С искренним гостеприимством, любовью и состраданием о. Алексей приветствовал всех пришедших в храм на Маросейке за помощью, людей, ослабленных и сломленных тяжелым обстоятельством, взаимной враждой, людей, запятнанных грехом, людей, забывших Бога. В их души вселились радость и мир Христов, надежда на милость Божию, надежда на возможность обновления души. Любовь, проявленная к каждому из них, вызывала в каждом ощущение того, что он есть человек, которого больше всего любят, жалеют и утешают.

В жилом помещении под храмом батюшка открыл начальную церковно-приходскую школу и приют для сирот и детей малообеспеченных родителей. Там же дети научатся полезным ремеслам. В течение 13 лет о. Алексей обучал детей Закону Божию в частной школе Э. В. Винклера.

Одна из его духовных чад, по имени Мария, пришла в его церковь молодой девушкой вскоре после смерти отца. Благословляя Марию на написание икон, о. Алексей дал толчок грядущему возрождению древнерусской традиционной иконописи, того, что на несколько столетий было забыто, вытеснено живописью.

Фр. Службы Алексей стал совершать не только по утрам, но и по вечерам (вечерню и утреню).

Фр. Алексей молился непрестанно. Своим примером батюшка показал, что в будничном шуме и суете жизни в городе можно быть вдали от всего земного, иметь непрестанную молитву и чистое сердце и уметь стоять перед Богом здесь, на земле. .

Число верующих, посещающих церковь, росло все больше, особенно после 1917, когда оставившие Церковь испытали множество бед и спешили в храмы в надежде получить помощь Божию. После закрытия Кремля часть прихожан и певчих Чудова монастыря получили благословение владыки Арсения (Жадановского) на посещение о. Алексеевская церковь. Появилось также значительное количество молодежи и студентов. Они видели, что вместо обещанных благ революция принесла новые беды; теперь они стремились овладеть законами духовной жизни.

После закрытия Кремля часть прихожан и певчих Чудова монастыря получили благословение владыки Арсения (Жадановского) на посещение о. Алексеевская церковь. Появилось также значительное количество молодежи и студентов. Они видели, что вместо обещанных благ революция принесла новые беды; теперь они стремились овладеть законами духовной жизни.

В те годы на Маросейке стали служить посвященные и образованные молодые священники и дьяконы; среди них был о. Сын Алексея Сергей Меччев, рукоположенный в сан священника в Великий Четверг 1919 года. Они же помогали в чтении лекций, дискуссиях и организации богословских занятий. Тем не менее о. Бремя Алексея росло все больше. Слишком много людей искали его совета и нуждались в его благословении на различные вещи. Еще раньше батюшке пришлось принимать некоторых своих прихожан в квартире настоятеля, построенной перед Первой мировой войной известным издателем И.Д. Сытин. Теперь у входа в домик стояли нескончаемые очереди людей. Летом люди даже ночевали во дворе церкви.

Среди о. Настоящими друзьями Алексия были его современники, духовные подвижники Оптиной: старец иеросхимонах Анатолий (Потапов) и игумен Феодосий, настоятель скита. о. Анатолий направлял приезжавших к нему москвичей к о. Алексей. Старец Нектарий говорил людям: «Зачем вы едете к нам? У вас есть о. Алексей».

Святейший Патриарх Тихон, который всегда считался с мнением батюшки в вопросах хиротонии, предложил ему взять на себя задачу объединения духовенства Москвы. Собрания должны были проходить в храме Христа Спасителя, но по обстоятельствам времени они вскоре прекращались. Отношение духовенства к батюшке было разным. Многие признавали его авторитет, некоторые пастыри были его духовными детьми и последователями, но многие другие были среди его критиков.

В последние дни мая (н.ш.) 1923 г. о. Алексей поехал, как и в прошлые годы, отдохнуть в своей даче в Верее, захолустном городишке Московской области. Перед отъездом он отслужил последнюю литургию в храме на улице Маросейки, попрощался со своими духовными чадами, а уходя, простился с храмом. о. Преставился Алексей в пятницу 9/22 июня 1923 года. В последний вечер своей жизни он был радостен, ласков со всеми и помнил всех отсутствовавших, особенно внука Алешу. Смерть наступила в тот момент, когда он лег в постель.

о. Преставился Алексей в пятницу 9/22 июня 1923 года. В последний вечер своей жизни он был радостен, ласков со всеми и помнил всех отсутствовавших, особенно внука Алешу. Смерть наступила в тот момент, когда он лег в постель.

Гроб с о. Тело Алексея было привезено верхом в храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках в 9 часов утра среды 14/27 июня. Петь панихиды и проститься с усопшими одна за другой приходили московские приходские общины и их пастыри. Чтобы дать всем пришедшим возможность помолиться, это продолжалось до утра следующего дня. Вечером были отслужены две панихиды: одна в храме, другая на улице. Литургию и отпевание совершил сонм духовенства во главе с архиепископом Федором (Поздеевским), настоятелем Данилова монастыря; в письме, написанном незадолго до смерти, о. Алексей просил, чтобы он служил. В то время владыка Федор находился в тюрьме, но 7/20 июня был освобожден и смог выполнить просьбу батюшки.

Всю дорогу к кладбищу пели пасхальные песнопения. Сопровождать о. Алексей в последний путь на Лазарево кладбище. Толпа восторженно встречала его, исполняя пророческие слова батюшки: «Когда я умру, всем будет радость».

Алексей в последний путь на Лазарево кладбище. Толпа восторженно встречала его, исполняя пророческие слова батюшки: «Когда я умру, всем будет радость».

Десять лет спустя Лазарево кладбище было закрыто, а 15/28 сентября мощи о. Алексея с женой перевезли на кладбище «Введенские горы», известное в народе как «Немецкое кладбище». о. Тело Алексея осталось практически нетленным; было повреждение одного голеностопного сустава, в результате чего стопа отделилась от голени.

По данным администрации кладбища, все последующие десятилетия о. Могила Алексея была самой посещаемой на кладбище. Благодаря устным, а затем и опубликованным отчетам о помощи, полученной от о. Алексий, многие узнали об о. Алексея и, прося его заступничества в своих бедах и трудностях в жизни, утешались им.

Регулярно к о. могила Алексея, так как ищущие его помощи посетители уносили с собой часть земли…

К первой годовщине со дня рождения о. После смерти Алексея членам общины «Маросейка» было предложено написать о своих встречах с батюшкой, и многие откликнулись. Воспоминания их были не все равноценны, но иные свидетельствовали о явлениях прозорливости, примерах чудес, чудес и молитвенной помощи старца.

Воспоминания их были не все равноценны, но иные свидетельствовали о явлениях прозорливости, примерах чудес, чудес и молитвенной помощи старца.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года старец с миром протоиерей Алексий Метчев был причислен к списку общецерковно почитаемых святых Русской Православной Церкви.

В настоящее время мощи праведного святителя Алексия Меччева находятся в Москве, в храме святителя Николая в Клениках. По милости Божией в нашем храме находится частица его святых мощей.

ФРАНЦ. СОВЕТ АЛЕКСЕЯ МЕЧЕВА ДЕВУШКЕ

Иногда Устав призывает не совершать полные поклоны в некоторые праздники, напр. перед Пятидесятницей. А как насчет других праздников?

Вот что я бы сказал по этому поводу: Иногда чувствуешь себя недостойным смотреть на икону, на лик Господа. Как же тогда не совершить полный простирание? Я, например, не могу не поклониться до земли, когда поют «Поклонимся Отцу и Сыну и Святому Духу…» (Всенощное накануне воскресенья). Не воздержаться — не грех, а поклониться — грех?

Не воздержаться — не грех, а поклониться — грех?

В ответ на вопросы из книг на исповеди — Некий человек сказал мне, что прочитал в книге о каком-то грехе, что он не понял, что это такое, а потом начал делать все, чтобы как-то узнать, что это такое. Он покупал и читал разные книги, и в конце концов не только постиг грех, но и стал приверженцем греха. Поэтому я не одобряю задавать такие вопросы. Вы не знаете, и вам не нужно знать.

Против зависти – Не стоит раздражаться, не стоит…. Желайте всем счастья, и сами будете счастливы.

Алексий Мечев, протоиерей Московский, праведный

… не ищу своей выгоды, но пользы многих, чтобы они спаслись (1 Кор. 10:33)

Эти слова были сказаны на похоронах протоиерея Алексия Мечева, который в годы, предшествовавшие его кончине в 1923 году, пользовался всеобщим уважением среди выдающихся московских пастырей. Он был редким образцом женатого священника, наделенного прозорливостью, даром, позволившим ему исцелить бесчисленное количество израненных душ, в традиции великих оптинских старцев, чьим духовным потомком он был. И подобно св. Иоанну Кронштадтскому, еще одному из его наставников, этот искусный врач действовал посреди большого мегаполиса со всеми сложностями, которые это привносит в жизнь.

И подобно св. Иоанну Кронштадтскому, еще одному из его наставников, этот искусный врач действовал посреди большого мегаполиса со всеми сложностями, которые это привносит в жизнь.

Хотя официальной биографии не существует, воспоминания, оставленные его духовными чадами, раскрывают богатый пастырский опыт и советы, которые можно эффективно применять даже сейчас к душам, угнетаемым многочисленными отвлечениями и требованиями современного мира.

«Жить для других»

Фр. Алексей родился в 1860 году в семье регента на службе у великого митрополита Московского Филарета (+1867). Семья жила в скромных условиях. «У меня никогда не было своей комнаты, — говорит о. — напомнил Алексей. «Всю свою жизнь я жил среди людей!» Судя по единственному дошедшему до нас письму к жене Анне, он был счастлив в браке; у них было несколько детей до ее трагически преждевременной смерти. Похоже, никто из детей не остался близок со своим отцом, за исключением сына Сергия, который стал преемником о. Алексия в сане священника Никольского храма на Маросейке, до вступления в ряды Новомучеников Российских в 19 г.41.

Алексия в сане священника Никольского храма на Маросейке, до вступления в ряды Новомучеников Российских в 19 г.41.

Фр. Успех Алексея не расцвел в одночасье. Описывая первые годы своего пастырства, он сказал:

«Восемь лет я ежедневно служил Литургию в пустом храме. Один протоиерей сказал мне: «Когда я прохожу мимо вашего храма, всегда звонят колокола. зашел — никто. Ничего не выйдет. Напрасно звонишь. Но о. Алексей упорно продолжал служить — и стал приходить народ, много народа. Он рассказывал эту историю, когда его спрашивали, как основать приход. Ответ всегда был один и тот же: «Молись».

«В своей домашней жизни, — пишет один из его духовных чад, — батюшка был чрезвычайно прост и смирен. стол, сложенная епитрахиль, лежащая вместе с крестом и Евангелием, иконочки… Общий хаос говорил о том, что батюшка всегда занят, что у него никогда не бывает свободного времени, что его всегда ждут — дома, на улице , в церкви — какое-то великое дело, требующее его любви и самопожертвования».

«Живи для других, и сам будешь спасен.» Это был о. Девиз Алексея. «Быть с людьми, — говорил он, — жить их жизнью, радоваться их радостям, печалиться об их несчастьях… в этом смысл и образ жизни христианина, и особенно пастыря».

Фр. Собственная жизнь Алексея ушла на служение другим. Тот же духовный сын пишет: «Во дворе его квартиры с раннего утра стояла вереница трудящихся и обремененных. И с каждым из них батюшка успел поговорить, приласкать, консоль…» «Никогда, кажется, — вспоминает другой, — он никогда не был один. Он всегда был с людьми, и на виду у людей; точно стены его комнаты были стеклянными — все было видно.. Он сказал мне два или три раза под конец, что хотел бы побыть один, что люди берут над ним верх. Но это было всего два или три раза — не больше. в монастырь!» — говорил он полушутя. — Ты, я — все вместе!0007

Многие люди, особенно представители интеллигенции, с трудом понимали и принимали о. Алексея потому, что они попросту не понимали сути христианства. Это хорошо видно на примере Владимира С.:

Это хорошо видно на примере Владимира С.:

Знание надмевает, а благотворительность назидает

«С батюшкой я познакомился вскоре после Февральской революции 1917 года. Маросейка, меня там многое смущало, это был, по сути, настоящий конфликт между разумом и сердцем, между соблюдением закона с одной стороны, и глубокой любовью — прикрывающей и исполняющей закон — с другой стороны… меня беспокоило, что моя любовь к Богу была слабой, потому что я видел религию просто как путь к удовлетворению жаждущего и любопытного ума.Мне нравилась строгая, упорядоченная и стройная система догматов, я восхищался в красоте и всеобщем соответствии церковных обрядов. Я верил в Бога, был предан Церкви, но мало любил Господа. И это холодное, рациональное отношение к религии впоследствии погубило меня и даже привело к тому, что я оставил Батюшка…

«Когда я пришел на Маросейку… Я увидел следующее: батюшка небольшого роста, с морщинистым лицом и спутанной бородой, служил вместе со старым дьяконом. На батюшке была линялая лиловая камилавка, служил он как-то торопливо и, казалось, небрежно: он вечно выходил из алтаря, чтобы исповедоваться у клироса; иногда говорил или искал кого-нибудь глазами; сам выносил и раздавал просфоры. и особенно исповедь за литургией — действовала на меня раздражающе. И то, что Послание читала женщина, и то, что причащающихся было слишком много, и непрошеное освящение воды [после литургии]… Все это не согласовывалось с моим убеждением, что соответствие в церковных обрядах абсолютно необходимо. /…/

На батюшке была линялая лиловая камилавка, служил он как-то торопливо и, казалось, небрежно: он вечно выходил из алтаря, чтобы исповедоваться у клироса; иногда говорил или искал кого-нибудь глазами; сам выносил и раздавал просфоры. и особенно исповедь за литургией — действовала на меня раздражающе. И то, что Послание читала женщина, и то, что причащающихся было слишком много, и непрошеное освящение воды [после литургии]… Все это не согласовывалось с моим убеждением, что соответствие в церковных обрядах абсолютно необходимо. /…/

«[Но постепенно] я невольно привязался к Маросейке; я привык к церковным службам, и их отклонения от Типикона меня уже не беспокоили. Наоборот, нигде я не мог так усердно молиться, как на Маросейке. Здесь чувствовалось что стены были пронизаны молитвой, ощущалась заразительная молитвенная атмосфера, которой не было в других церквах. пришел по одной причине — помолиться…

«Бывало, приходишь к отцу Алексею с какой-нибудь сложной догматической проблемой. Он с улыбкой говорит: «Что ты меня спрашиваешь, я невежда»… «Ты вечно хочешь пережить ваш ум, вы должны попытаться жить, как я, — через сердце. Эта «жизнь сердцем» объясняла многие уклонения в церковном служении, которые допускал батюшка, когда разум говорил, что нужно соблюдать предписания Типикона — не исповедоваться во время Литургии, не выносить просфор после Херувимской песни. , не причащать опоздавших у северной двери после литургии и т. д. и т. д. — сердце батюшки, горящее и переполненное любовью, заставило его не считаться с разумом.0007

Он с улыбкой говорит: «Что ты меня спрашиваешь, я невежда»… «Ты вечно хочешь пережить ваш ум, вы должны попытаться жить, как я, — через сердце. Эта «жизнь сердцем» объясняла многие уклонения в церковном служении, которые допускал батюшка, когда разум говорил, что нужно соблюдать предписания Типикона — не исповедоваться во время Литургии, не выносить просфор после Херувимской песни. , не причащать опоздавших у северной двери после литургии и т. д. и т. д. — сердце батюшки, горящее и переполненное любовью, заставило его не считаться с разумом.0007

«Как я могу отказать кому-то в признании», — говорил он. «Может быть, эта исповедь — последняя надежда человека, может быть, отвергнув его, я могу погубить его душу. Христос никому не отказывал. Он сказал всем: «Придите ко Мне…» Вы скажете: «А как же закон?» А где нет любви, закон не действует ко спасению; истинная же любовь есть исполнение закона (Рим. 13:8-10)».

Из комментариев Владимира может сложиться впечатление, что о. правила обслуживания Это неправда:

«Первоклассный знаток Типикона и службы, он все замечал, все видел, все ошибки и упущения в службе, особенно у тех молодых людей, с которыми служил в последние годы (а службу любил с Но он оставил впечатление, что ничего не видел, ничего не замечал. По прошествии некоторого времени, в удобный и подходящий момент, он поднимал вопрос и исправлял его. имел какое-то отношение к службе — поправлялся так осторожно, что это проходило незамеченным для ошибавшегося служителя, а тем более для прихожан: он сам начинал петь как следует или делал что-нибудь что должен был сделать кто-то другой. Это очень редкое качество среди духовенства».

По прошествии некоторого времени, в удобный и подходящий момент, он поднимал вопрос и исправлял его. имел какое-то отношение к службе — поправлялся так осторожно, что это проходило незамеченным для ошибавшегося служителя, а тем более для прихожан: он сам начинал петь как следует или делал что-нибудь что должен был сделать кто-то другой. Это очень редкое качество среди духовенства».

Фр. Алексей часто говорил, что «у каждого человека свой особый путь к спасению. Нельзя ставить общий путь для всех, нельзя пытаться выработать формулу спасения, которая была бы применима ко всем людям. Люди рождаются с разной природой. , разные способности, умы и конституции, — так и идут каждый ко Христу своим темпом, каждый своей дорогой, потому христианство и считает одинаково душеспасительными целомудренную иноческую и супружескую жизнь, священство и мирян, чин воина и чин судьи, — пока в сердце живет Христос… И задача старца или духовника — раскрыть призвание человека и указать ему путь, которым он должен обратиться к Господу».

Обладая даром ясновидения, о. Алексею не нужно было разговаривать со своими «пациентами», чтобы диагностировать их болезни. И его «лечения» показывали, что этот искусный врач был человеком «не слова, а духа, силы»:

«Казалось, что батюшка толком и не говорил; , лилась такая кротость, такое понимание, что это само по себе утешало и ободряло человека без всяких слов… Он действительно, как он сам выражался, «разгружал» людские грехи, превращал людей из отчаявшихся, угнетенных пессимистов в христиан постоянно стоило только заглянуть в его памятную книгу, испещренную сотнями имен живых и умерших, книгу, которую он всегда имел при себе, и можно было понять слова, которые он говорил, указывая на свое сердце: «Я несите вас всех сюда».

Область применения о. О пастырском влиянии Алексея можно судить по десяткам тысяч, собравшихся на его похороны. Литургию служил епископ Феодор Поздеев (впоследствии архиепископ и новомученик) в присутствии 80 священнослужителей — архиереев, священников и диаконов.