Россия на рубеже веков

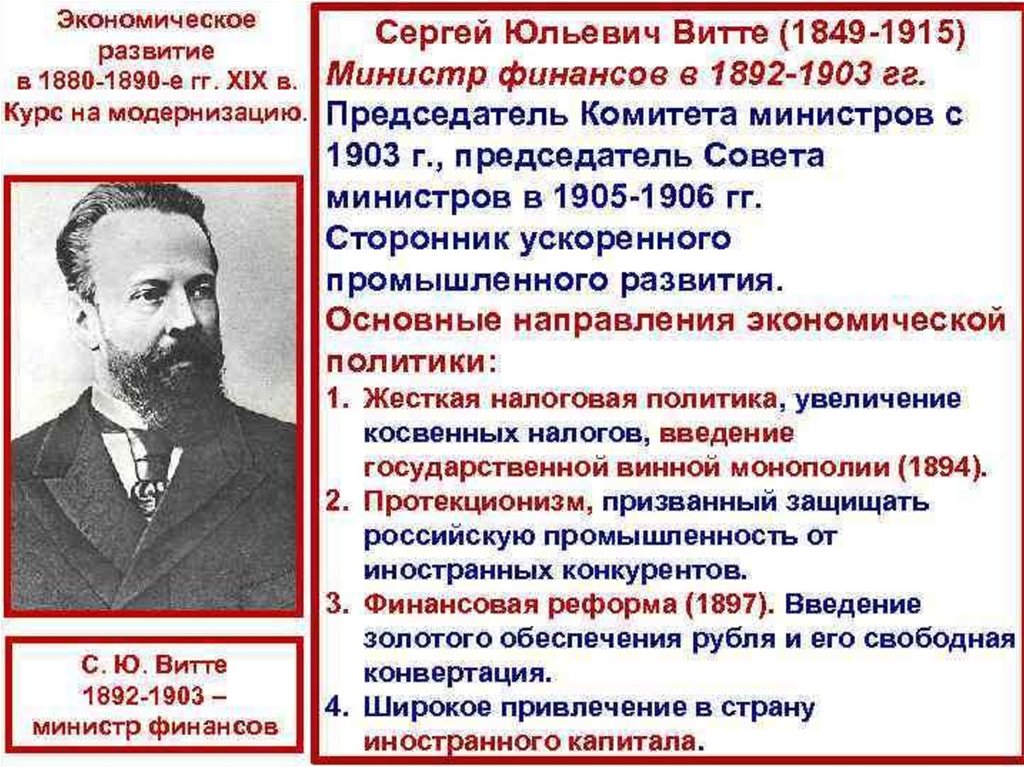

177373 Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. связана с именем …

С.Т. Морозова

Г.Е. Распутина

С.Ю. Витте +

А.А. Аракчеева

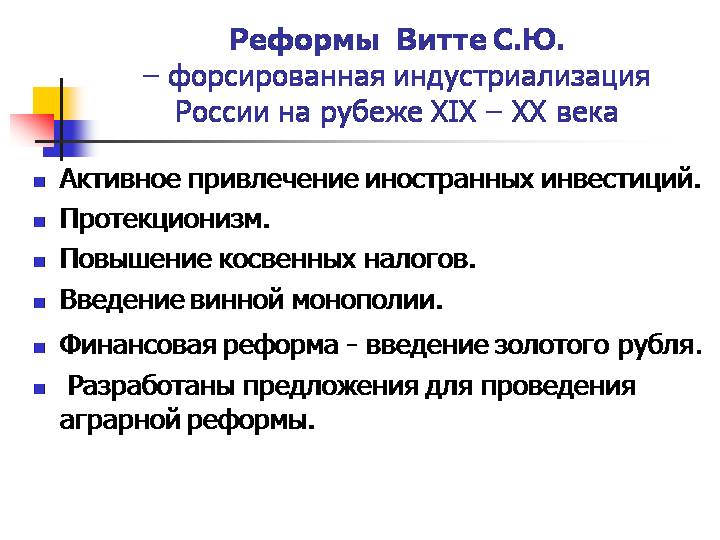

177374 Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

попытку решения крестьянского вопроса

активное привлечение иностранных инвестиций +

опору на собственные силы

введение парламентаризма

177375 Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

преимущественное развитие легкой промышленности

широкие репрессивные меры

повышение косвенных налогов +

отказ от иностранных инвестиций

177376 Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

создание хуторов и отрубов

создание парламента

широкие репрессивные меры

введение золотого рубля +

177377

Период рубежа

XIX-XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением

…

(до 1905 г.) был отмечен осуществлением

…

широкой демократизации страны

форсированной индустриализации С.Ю. Витте +

реформы государственного управления М.М. Сперанского

реформы государственной деревни П.Д. Киселева

177378 Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

введение винной монополии +

повышение выкупных платежей

отказ от иностранных инвестиций

решение аграрного вопроса

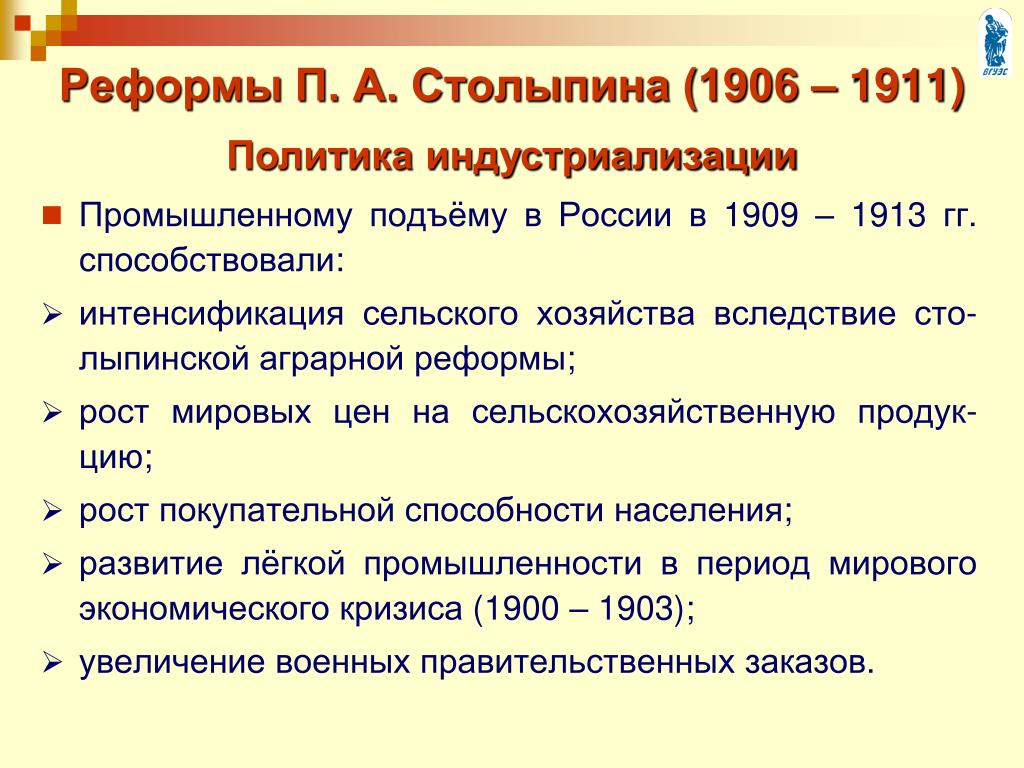

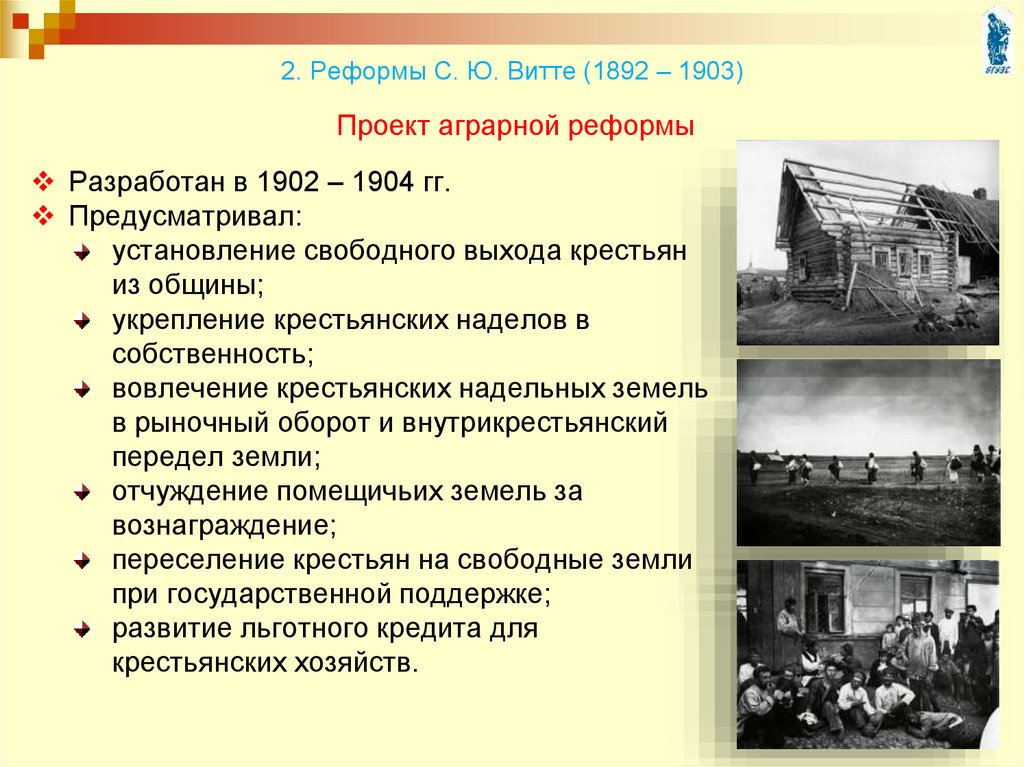

177379 Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин занимал пост …

Председателя Совета Министров +

уполномоченного по делам сельского хозяйства

министра без портфеля

лидера партии

177380 Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)…

восстановление временнообязанного положения крестьян

отмена крепостного права

национализация земли

создание широкого слоя крестьян-собственников +

177381

Осуществление

аграрной реформы П. А. Столыпина

сопровождалось …

А. Столыпина

сопровождалось …

изъятием запаса хлеба у крестьян

укреплением крестьянской общины

разрушением крестьянской общины +

частичным отчуждением помещичьей земли

177382 Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось …

конфискацией помещичьих земель

национализацией земли

раскулачиванием зажиточных крестьян

созданием хуторов и отрубов +

177383 Одним из направлений аграрной реформы П.А.Столыпина было…

ликвидация помещичьего землевладения

насильственная коллективизация крестьян

переселение крестьян за Урал +

раскулачивание зажиточного крестьянства

177384 Введение золотого рубля в ходе форсированной индустриализации С.Ю. Витте было осуществлено в ____ году.

1881

1905

1897 +

1914

177385 В конце XIX века в России впервые появились…

посады

мануфактуры

монополии +

вотчины

177386

Для российского

капитализма на рубеже XIX-XX вв. был(а,о)

характерен(на,но)…

был(а,о)

характерен(на,но)…

преобладание городского населения

огромная роль государства +

низкая концентрация производства

низкая концентрация рабочей силы

177387 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а) характерно(на)…

слабая роль государства

высокая концентрация производства +

преобладание городского населения

отсутствие пролетариата

177388 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а) характерно(на)…

высокая концентрация рабочей силы +

незначительная роль государства

отсутствие пролетариата

преобладание городского населения

177389 Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а, и) характерно(на, ны)…

преобладание городского населения

высокие темпы прироста промышленной продукции +

слабая роль государства

отсутствие рабочего класса

177390

Для российского

капитализма на рубеже XIX-XX вв.

слабая роль государства

преобладание городского населения

низкая концентрация производства

высокие темпы железнодорожного строительства +

177391 Россия на рубеже XIX-XX вв. была _______________ страной.

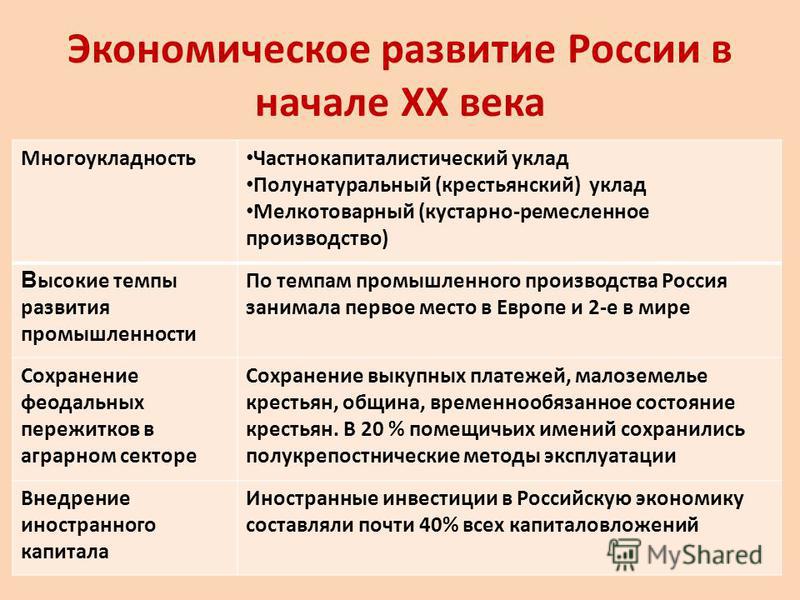

среднеразвитой аграрно-индустриальной +

передовой европейской

экономически слаборазвитой

высокоразвитой индустриальной

177392 Возникшие в конце XIX века объединения предприятий, осуществлявшие контроль над рынками путем концентрации материальных и финансовых ресурсов, назывались…

фабриками

концессиями

монополиями +

мануфактурами

177393 Экономика России в начале ХХ в. характеризовалась…

низкими темпами развития экономики

сочетанием высокоразвитой промышленности с отсталым сельским хозяйством +

отсутствием государственного вмешательства в экономику

отсутствием в России монополистических объединений

177394

Основной

целью денежной реформы 1897 г. было…

было…

улучшение материального положения рабочих

введение винной монополии

установление твёрдой конвертируемой валюты +

создание монополистических союзов

390690 Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал … Количество правильных ответов: 1

винную монополию

переселение крестьян за Урал

передачу производства водки в частные руки

снижение косвенных налогов

177395 Столыпинская земельная реформа предполагала…

расширение фискальных прав общины

ликвидацию общинного землевладения +

отчуждение частновладельческих земель

сохранение общинных отношений в деревне

177396 Введение золотой валюты в России инициировал…

Б.В.Штюрмер

П.А.Столыпин

И.Л.Горемыкин

С.

Ю.

Витте

+

Ю.

Витте

+

177397 Одним из основных мероприятий политики форсированной индустриализации С.Ю.Витте являлся (ось)…

снижение налогообложения населения за счёт ликвидации косвенных налогов

запрет на вывоз из страны необработанного сырья

превращение российского рубля в конвертируемую валюту +

ограничение иностранных капиталовложений в русскую экономику

Россия на рубеже веков — Мегаобучалка

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. связана с именем …

- С.Т. Морозова

- Г.Е. Распутина

- С.Ю. Витте

- А.А. Аракчеева

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

- попытку решения крестьянского вопроса

- активное привлечение иностранных инвестиций

- опору на собственные силы

- введение парламентаризма

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

предусматривала …

- преимущественное развитие легкой промышленности

- широкие репрессивные меры

- повышение косвенных налогов

- отказ от иностранных инвестиций

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

- создание хуторов и отрубов

- создание парламента

- широкие репрессивные меры

- введение золотого рубля

Период рубежа XIX-XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением …

- широкой демократизации страны

- форсированной индустриализации С.Ю. Витте

- реформы государственного управления М.М. Сперанского

- реформы государственной деревни П.Д. Киселева

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала …

- введение винной монополии

- повышение выкупных платежей

- отказ от иностранных инвестиций

- решение аграрного вопроса

Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин занимал пост …

П.А. Столыпин занимал пост …

- Председателя Совета Министров

- уполномоченного по делам сельского хозяйства

- министра без портфеля

- лидера партии

Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)…

- восстановление временнообязанного положения крестьян

- отмена крепостного права

- национализация земли

- создание широкого слоя крестьян-собственников

Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось …

- изъятием запаса хлеба у крестьян

- укреплением крестьянской общины

- разрушением крестьянской общины

- частичным отчуждением помещичьей земли

Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпина сопровождалось …

- конфискацией помещичьих земель

- национализацией земли

- раскулачиванием зажиточных крестьян

- созданием хуторов и отрубов

Одним из направлений аграрной реформы П. А.Столыпина было…

А.Столыпина было…

- ликвидация помещичьего землевладения

- насильственная коллективизация крестьян

- переселение крестьян за Урал

- раскулачивание зажиточного крестьянства

Введение золотого рубля в ходе форсированной индустриализации С.Ю. Витте было осуществлено в ____ году.

- 1881

- 1905

- 1897

- 1914

В конце XIX века в России впервые появились…

- посады

- мануфактуры

- монополии

- вотчины

Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. был(а,о) характерен(на,но)…

- преобладание городского населения

- огромная роль государства

- низкая концентрация производства

- низкая концентрация рабочей силы

Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а) характерно(на)…

- слабая роль государства

- высокая концентрация производства

- преобладание городского населения

- отсутствие пролетариата

Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а) характерно(на)…

было(а) характерно(на)…

- высокая концентрация рабочей силы

- незначительная роль государства

- отсутствие пролетариата

- преобладание городского населения

Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а, и) характерно(на, ны)…

- преобладание городского населения

- высокие темпы прироста промышленной продукции

- слабая роль государства

- отсутствие рабочего класса

Для российского капитализма на рубеже XIX-XX вв. было(а, и) характерно(на, ны)…

- слабая роль государства

- преобладание городского населения

- низкая концентрация производства

- высокие темпы железнодорожного строительства

Россия на рубеже XIX-XX вв. была _______________ страной.

- среднеразвитой аграрно-индустриальной

- передовой европейской

- экономически слаборазвитой

- высокоразвитой индустриальной

Возникшие в конце XIX века объединения предприятий, осуществлявшие контроль над рынками путем концентрации материальных и финансовых ресурсов, назывались…

- фабриками

- концессиями

- монополиями

- мануфактурами

Экономика России в начале ХХ в. характеризовалась…

характеризовалась…

- низкими темпами развития экономики

- сочетанием высокоразвитой промышленности с отсталым сельским хозяйством

- отсутствием государственного вмешательства в экономику

- отсутствием в России монополистических объединений

Основной целью денежной реформы 1897 г. было…

- улучшение материального положения рабочих

- введение винной монополии

- установление твёрдой конвертируемой валюты

- создание монополистических союзов

Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал …

- винную монополию

- переселение крестьян за Урал

- передачу производства водки в частные руки

- снижение косвенных налогов

Столыпинская земельная реформа предполагала…

- расширение фискальных прав общины

- ликвидацию общинного землевладения

- отчуждение частновладельческих земель

- сохранение общинных отношений в деревне

Введение золотой валюты в России инициировал…

- Б.

В.Штюрмер

В.Штюрмер - П.А.Столыпин

- И.Л.Горемыкин

- С.Ю. Витте

Одним из основных мероприятий политики форсированной индустриализации С.Ю.Витте являлся (ось)…

- снижение налогообложения населения за счёт ликвидации косвенных налогов

- запрет на вывоз из страны необработанного сырья

- превращение российского рубля в конвертируемую валюту

- ограничение иностранных капиталовложений в русскую экономику

Работы конца 19 века | Расцвет индустриальной Америки, 1876-1900 гг. | Хронология основного источника истории США | Материалы для занятий в Библиотеке Конгресса

Хлопковая фабрика в Дагомее, между 1890 и 1906 годамиDetroit Publishing Company

Соединенные Штаты конца 19-го века, вероятно, больше всего известны огромным расширением своих промышленных предприятий и производства. В основе этого огромного роста лежало массовое производство товаров машинами. Этот процесс был впервые представлен и усовершенствован британскими производителями текстиля.

Этот процесс был впервые представлен и усовершенствован британскими производителями текстиля.

За столетие, прошедшее после начала такой механизации, машины заменяли высококвалифицированных мастеров в одной отрасли промышленности за другой. К 1870-м годам машины вязали чулки и шили рубашки и платья, вырезали и сшивали кожу для обуви и производили миллионы гвоздей. За счет снижения затрат на рабочую силу такие машины не только снижали производственные затраты, но и снижали цены, которые производители взимали с потребителей. Короче говоря, машинное производство создало растущее изобилие продуктов по более низким ценам.

Механизация также имела менее желательные эффекты. Во-первых, машины изменили способ работы людей. Квалифицированные мастера прежних дней получали удовольствие от просмотра продукта от начала до конца. Когда они видели нож, или бочку, или рубашку, или платье, у них было чувство выполненного долга. С другой стороны, машины, как правило, делят производство на множество мелких повторяющихся задач, при этом рабочие часто выполняют только одну задачу. Темп работы обычно становился все быстрее и быстрее; работа часто выполнялась на заводах, построенных для размещения машин. Наконец, руководители фабрик начали обеспечивать соблюдение производственной дисциплины, заставляя рабочих работать по установленному графику, который часто был очень длинным.

Темп работы обычно становился все быстрее и быстрее; работа часто выполнялась на заводах, построенных для размещения машин. Наконец, руководители фабрик начали обеспечивать соблюдение производственной дисциплины, заставляя рабочих работать по установленному графику, который часто был очень длинным.

Одним из результатов механизации и фабричного производства стала растущая привлекательность организации труда. Безусловно, ремесленные гильдии существовали уже давно. Однако теперь у рабочих появилось все больше причин вступать в профсоюзы. Такие профсоюзы не добились особых успехов в организации большого количества рабочих в конце 19 века. Тем не менее, профсоюзы смогли организовать различные забастовки и другие приостановки работы, которые служили для огласки их недовольства условиями труда и заработной платой. Тем не менее, профсоюзы не достигли даже близкого равенства с предприятиями и отраслями до экономического хаоса 19-го века.30 с.

Чтобы найти другие документы на Loc. gov, относящиеся к этой теме, вы можете использовать термины

gov, относящиеся к этой теме, вы можете использовать термины

- Дни и пути цирка

- Джордж Эстес и Орден железнодорожных телеграфистов

- Влияние машин на изготовление обуви

- Интервью с мисс Д.

- Штучная работа на ножевой фабрике

- Женщина из профсоюза

- Наковальня рабочих

Детский труд во время Британской промышленной революции

Кэролайн Таттл, Колледж Лейк-Форест

В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков Великобритания стала первой страной, прошедшей индустриализацию. Из-за этого это была также первая страна, где характер детского труда изменился настолько резко, что детский труд стал рассматриваться как социальная проблема и политический вопрос.

В этой статье рассматриваются исторические дебаты о детском труде в Великобритании, политическая реакция Великобритании на проблемы с детским трудом, количественные данные о детском труде в 1800-х годах и экономические объяснения практики детского труда.

Исторические дебаты о детском труде в Великобритании

Детский труд до индустриализации

Дети из бедных и рабочих семей веками работали до индустриализации, помогая по дому или помогая семье на предприятии, когда могли. Практика привлечения детей к работе была впервые задокументирована в эпоху Средневековья, когда отцы заставляли своих детей прясть нить, чтобы они могли ткать их на ткацком станке. Дети выполняли множество задач, которые были вспомогательными для их родителей, но имели решающее значение для семейного хозяйства. Потребности семьи в домашнем хозяйстве определяли предложение рабочей силы в семье, а «взаимозависимость работы и места жительства, потребности в рабочей силе в домашнем хозяйстве, потребностей в пропитании и семейных отношений составляли «семейную экономику»» [Тилли и Скотт (19). 78, 12)].

78, 12)].

Определения детского труда

Термин «детский труд» обычно относится к детям, которые работают для производства товара или услуги, которые могут быть проданы за деньги на рынке, независимо от того, получают ли они за свою работу деньги. «Ребенок» обычно определяется как человек, средства к существованию которого зависят от других лиц (родителей, родственников или государственных служащих). Точный возраст «детства» различается в зависимости от страны и периода времени.

Доиндустриальные рабочие места

Дети, которые жили на фермах, работали с животными или на полях, сажая семена, выпалывая сорняки и собирая созревший урожай. Исследование Энн Куссмаул (1981) выявило высокий процент молодых людей, работающих в качестве слуг в сельском хозяйстве в шестнадцатом веке. Мальчики ухаживали за тягловыми животными, крупным рогатым скотом и овцами, а девочки доили коров и ухаживали за цыплятами. Дети, работавшие на дому, были подмастерьями, трубочистами, домашней прислугой или помощниками в семейном бизнесе. В качестве подмастерьев дети жили и работали со своим мастером, который устраивал мастерскую у себя дома или примыкал к задней части своего коттеджа. Дети получали обучение торговле вместо заработной платы. Как только они стали достаточно опытными в торговле, они стали подмастерьями. К тому времени, когда им исполнился двадцать один год, большинство из них могли начать собственное дело, потому что стали высококвалифицированными мастерами. И родители, и дети считали это справедливым, если только хозяин не оскорблял их. Однако у печально известных трубочистов ученичество считалось особенно вредным и эксплуататорским. Мальчики в возрасте четырех лет работали у мастера-подметальщика, который отправлял их вверх по узким дымоходам британских домов соскребать сажу со стен. Первый закон о труде, принятый в Великобритании для защиты детей от плохих условий труда, Закон 1788 года, был попыткой улучшить положение этих «альпинистских мальчиков». Примерно в возрасте двенадцати лет многие девочки ушли из дома, чтобы стать домашней прислугой в домах ремесленников, торговцев, владельцев магазинов и производителей.

В качестве подмастерьев дети жили и работали со своим мастером, который устраивал мастерскую у себя дома или примыкал к задней части своего коттеджа. Дети получали обучение торговле вместо заработной платы. Как только они стали достаточно опытными в торговле, они стали подмастерьями. К тому времени, когда им исполнился двадцать один год, большинство из них могли начать собственное дело, потому что стали высококвалифицированными мастерами. И родители, и дети считали это справедливым, если только хозяин не оскорблял их. Однако у печально известных трубочистов ученичество считалось особенно вредным и эксплуататорским. Мальчики в возрасте четырех лет работали у мастера-подметальщика, который отправлял их вверх по узким дымоходам британских домов соскребать сажу со стен. Первый закон о труде, принятый в Великобритании для защиты детей от плохих условий труда, Закон 1788 года, был попыткой улучшить положение этих «альпинистских мальчиков». Примерно в возрасте двенадцати лет многие девочки ушли из дома, чтобы стать домашней прислугой в домах ремесленников, торговцев, владельцев магазинов и производителей. Они получали низкую заработную плату, а также проживание и питание в обмен на выполнение домашних дел (уборка, приготовление пищи, уход за детьми и покупки).

Они получали низкую заработную плату, а также проживание и питание в обмен на выполнение домашних дел (уборка, приготовление пищи, уход за детьми и покупки).

Дети, которые были заняты подсобными работниками в домашнем производстве (или в том, что еще называют надомным промыслом), оказались в лучшем положении, потому что работали дома на своих родителей. Дети, которые были помощниками в семейном бизнесе, обучались ремеслу, и их работа напрямую увеличивала производительность семьи и, следовательно, доход семьи. Девочки помогали в пошиве одежды, головных уборов и пуговиц, а мальчики помогали в изготовлении обуви, гончарных изделий и подковывании лошадей. Хотя часы варьировались от торговли к торговле и от семьи к семье, дети обычно работали по двенадцать часов в день с перерывом на еду и чай. Более того, эти часы не были регулярными в течение года или изо дня в день. Погода и семейные события повлияли на количество часов, отработанных детьми в месяц. Эта форма детского труда не рассматривалась обществом как жестокая или оскорбительная, но воспринималась как необходимая для выживания семьи и развития ребенка.

Ранние промышленные работы

После того, как были построены первые сельские текстильные фабрики (1769 г.) и в качестве основных рабочих были наняты дети-подмастерья, понятие «детский труд» начало меняться. Чарльз Диккенс называл эти места работы «темными сатанинскими мельницами», а Э. П. Томпсон описывал их как «места сексуальной распущенности, сквернословия, жестокости, насильственных происшествий и чуждых манер» (1966, 307). Хотя долгий рабочий день был обычаем для сельскохозяйственных и домашних рабочих на протяжении поколений, фабричная система подвергалась критике за строгую дисциплину, суровые наказания, нездоровые условия труда, низкую заработную плату и негибкий рабочий день. Фабрика обезличила отношения между работодателем и работником и подверглась нападкам за то, что лишила работника свободы, достоинства и творчества. Эти дети-подмастерья были нищими, взятыми из приютов и работных домов, и были размещены, одеты и накормлены, но не получали заработной платы за свой долгий рабочий день на фабрике. По самым скромным подсчетам, около 1784 г. одна треть всех рабочих сельских фабрик были учениками, и их число достигало от 80 до 9 человек.0% на некоторых отдельных фабриках (Collier, 1964). Несмотря на Закон о первой фабрике 1802 года (который был направлен на улучшение условий приходских подмастерьев), несколько владельцев фабрик оказались в той же ситуации, что и сэр Роберт Пил и Сэмюэл Грег, которые решили проблему нехватки рабочей силы, наняв приходских подмастерьев.

По самым скромным подсчетам, около 1784 г. одна треть всех рабочих сельских фабрик были учениками, и их число достигало от 80 до 9 человек.0% на некоторых отдельных фабриках (Collier, 1964). Несмотря на Закон о первой фабрике 1802 года (который был направлен на улучшение условий приходских подмастерьев), несколько владельцев фабрик оказались в той же ситуации, что и сэр Роберт Пил и Сэмюэл Грег, которые решили проблему нехватки рабочей силы, наняв приходских подмастерьев.

После изобретения и принятия на вооружение паровой машины Уатта фабрикам больше не нужно было размещаться у воды и полагаться на подмастерьев сирот — сотни фабричных городов и деревень возникли в Ланкашире, Манчестере, Йоркшире и Чешире. Фабриканты начали нанять детей из бедных и рабочих семей для работы на этих фабриках по подготовке и прядению хлопка, льна, шерсти и шелка.

Дебаты о детском труде

То, что случилось с детьми в этих фабричных стенах, стало предметом интенсивных социальных и политических дебатов, которые продолжаются и сегодня. Такие пессимисты, как Альфред (1857 г.), Энгельс (1926 г.), Маркс (1909 г.) и Уэбб и Уэбб (1898 г.), утверждали, что дети работают в ужасных условиях и подвергаются эксплуатации со стороны промышленников. Была нарисована картина «темной сатанинской мельницы», где дети в возрасте пяти и шести лет работали по двенадцать-шестнадцать часов в день, шесть дней в неделю без перерыва на обед на жарких, душных, плохо освещенных, переполненных фабриках, чтобы заработать деньги. всего четыре шиллинга в неделю. Реформаторы призвали принять законы о детском труде, и после долгих дебатов парламент принял меры и учредил Королевскую комиссию по расследованию занятости детей. Оптимисты, с другой стороны, утверждали, что работа детей на этих фабриках была выгодна для ребенка, семьи и страны и что условия были не хуже, чем на фермах, в коттеджах или в дымоходах. Юр (1835 г.) и Клэпэм (1926) утверждал, что работа была легкой для детей и помогала им вносить необходимый вклад в доход своей семьи. Многие владельцы фабрик утверждали, что использование детей необходимо для бесперебойной работы производства и сохранения конкурентоспособности их продукции.

Такие пессимисты, как Альфред (1857 г.), Энгельс (1926 г.), Маркс (1909 г.) и Уэбб и Уэбб (1898 г.), утверждали, что дети работают в ужасных условиях и подвергаются эксплуатации со стороны промышленников. Была нарисована картина «темной сатанинской мельницы», где дети в возрасте пяти и шести лет работали по двенадцать-шестнадцать часов в день, шесть дней в неделю без перерыва на обед на жарких, душных, плохо освещенных, переполненных фабриках, чтобы заработать деньги. всего четыре шиллинга в неделю. Реформаторы призвали принять законы о детском труде, и после долгих дебатов парламент принял меры и учредил Королевскую комиссию по расследованию занятости детей. Оптимисты, с другой стороны, утверждали, что работа детей на этих фабриках была выгодна для ребенка, семьи и страны и что условия были не хуже, чем на фермах, в коттеджах или в дымоходах. Юр (1835 г.) и Клэпэм (1926) утверждал, что работа была легкой для детей и помогала им вносить необходимый вклад в доход своей семьи. Многие владельцы фабрик утверждали, что использование детей необходимо для бесперебойной работы производства и сохранения конкурентоспособности их продукции. Джон Уэсли, основатель методизма, рекомендовал детский труд как средство предотвращения юношеской праздности и порока. Кроме того, Айви Пинчбек (1930) указывала, что рабочее время и условия труда в старых домашних отраслях были такими же плохими, как и на промышленных фабриках.

Джон Уэсли, основатель методизма, рекомендовал детский труд как средство предотвращения юношеской праздности и порока. Кроме того, Айви Пинчбек (1930) указывала, что рабочее время и условия труда в старых домашних отраслях были такими же плохими, как и на промышленных фабриках.

Фабричные акты

Хотя споры о том, эксплуатировались ли дети во время британской промышленной революции, продолжаются и сегодня [см. Nardinelli (1988) и Tuttle (1998)], парламент принял несколько законов о детском труде, заслушав собранные доказательства. Тремя законами, которые больше всего повлияли на занятость детей в текстильной промышленности, были Закон о регулировании хлопчатобумажных фабрик 1819 года (который устанавливал минимальный рабочий возраст в 9 лет и максимальный рабочий день в 12 лет), Закон о детском труде 1833 года (который устанавливал платные инспекторы для обеспечения соблюдения законов) и Билль о десятичасовом рабочем дне 1847 года (который ограничивал рабочее время до 10 часов для детей и женщин).

Масштабы детского труда

Значение детского труда во время промышленной революции было связано как с изменениями в характере детского труда, так и со степенью занятости детей на фабриках. Cunningham (1990) утверждает, что праздность детей была большей проблемой во время промышленной революции, чем эксплуатация в результате занятости. Он изучает отчет о законах о бедных в 1834 году и обнаруживает, что в приходе за приходом было очень мало работы для детей. Напротив, Круикшенк (1981), Hammond and Hammond (1937), Nardinelli (1990), Redford (1926), Rule (1981) и Tuttle (1999) утверждают, что на текстильных фабриках работало большое количество детей. Эти два, казалось бы, противоречащих друг другу утверждения можно примирить, поскольку рынок детского труда не был национальным рынком. Напротив, детский труд был региональным явлением, когда в производственных районах широко применялся детский труд, а в сельских и сельскохозяйственных районах — мало детей.

Поскольку первая достоверная британская перепись , которая исследовала детский труд, была проведена в 1841 г. , невозможно сравнить количество детей, занятых на фермах и в кустарном производстве, с количеством детей, занятых на фабриках в самом сердце Великобритании. Индустриальная революция. Однако можно получить представление о том, сколько детей было занято в отраслях, считавшихся «лидерами» промышленной революции, — в текстильной и угледобывающей промышленности. Хотя до сих пор нет единого мнения о степени зависимости промышленных производителей от детского труда, исследования нескольких историков экономики выявили несколько фактов.

, невозможно сравнить количество детей, занятых на фермах и в кустарном производстве, с количеством детей, занятых на фабриках в самом сердце Великобритании. Индустриальная революция. Однако можно получить представление о том, сколько детей было занято в отраслях, считавшихся «лидерами» промышленной революции, — в текстильной и угледобывающей промышленности. Хотя до сих пор нет единого мнения о степени зависимости промышленных производителей от детского труда, исследования нескольких историков экономики выявили несколько фактов.

Оценки детского труда в текстильной промышленности

Используя данные из раннего британского парламентского доклада (1819[HL.24]CX), Фройенбергер, Мазер и Нардинелли пришли к выводу, что «дети составляли значительную часть рабочей силы» на текстильных фабриках (1984, 1087). Они подсчитали, что в то время как только 4,5% хлопковых рабочих были моложе 10 лет, 54,5% были моложе 19 лет — подтверждение того, что на хлопчатобумажных текстильных фабриках широко распространена занятость детей и молодежи (1984, 1087). Исследование Таттла с использованием более позднего Отчет британского парламента (1834(167)XIX) показывает, что эта тенденция сохраняется. Она подсчитала, что дети в возрасте до 13 лет составляли примерно от 10 до 20% рабочей силы на хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых фабриках в 1833 году. Занятость молодежи в возрасте от 13 до 18 лет была выше, чем у детей младшего возраста, и составляла примерно от 23 до 57% рабочей силы на хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых фабриках. Круикшенк также подтверждает, что вклад детей в текстильную промышленность был значительным. Она показала, что рост фабричной системы означал, что от одной шестой до одной пятой всей рабочей силы в текстильных городах в 1833 году составляли дети до 14 лет. На манчестерских фабриках работало 4000 детей; 1600 в Стокпорте; 1500 в Болтоне и 1300 в Хайде (1981, 51).

Исследование Таттла с использованием более позднего Отчет британского парламента (1834(167)XIX) показывает, что эта тенденция сохраняется. Она подсчитала, что дети в возрасте до 13 лет составляли примерно от 10 до 20% рабочей силы на хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых фабриках в 1833 году. Занятость молодежи в возрасте от 13 до 18 лет была выше, чем у детей младшего возраста, и составляла примерно от 23 до 57% рабочей силы на хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых фабриках. Круикшенк также подтверждает, что вклад детей в текстильную промышленность был значительным. Она показала, что рост фабричной системы означал, что от одной шестой до одной пятой всей рабочей силы в текстильных городах в 1833 году составляли дети до 14 лет. На манчестерских фабриках работало 4000 детей; 1600 в Стокпорте; 1500 в Болтоне и 1300 в Хайде (1981, 51).

Занятость детей на текстильных фабриках оставалась высокой до середины девятнадцатого века. Согласно британской переписи , в 1841 году тремя наиболее распространенными занятиями мальчиков были сельскохозяйственный рабочий, домашняя прислуга и хлопчатобумажная мануфактура (196 640 человек); 90 464 и 44 833 мальчика в возрасте до 20 лет соответственно. Точно так же три наиболее распространенные профессии для девочек включают производство хлопка. В 1841 г. 346 079 девушек были домашней прислугой; 62 131 человек были заняты на хлопчатобумажной мануфактуре, а 22 174 человека были швеями. К 1851 году тремя наиболее распространенными профессиями для мальчиков до 15 лет были сельскохозяйственные рабочие (82 259 человек).), Посланник (43 922) и Хлопковая мануфактура (33 228), а для девочек это была домашняя прислуга (58 933), Хлопковая мануфактура (37 058) и Домашняя прислуга (12 809) (1852-53 [1691-I] LXXXVIII, pt.1) . Из этих данных ясно, что дети составляли большую часть рабочей силы на текстильных фабриках в девятнадцатом веке. Используя отчеты фабричных инспекторов, расчеты С. Дж. Чепмена (1904) показывают, что процент детей-работников в возрасте до 13 лет имел тенденцию к снижению в первой половине века с 13,4% в 1835 г. до 4,7% в 1838 г. до 5,8% в 1847 г. и 4,6%. % к 1850 г., а затем снова вырос до 6,5% в 1856 г., 8,8% в 1867 г., 10,4% в 1869 г.

Точно так же три наиболее распространенные профессии для девочек включают производство хлопка. В 1841 г. 346 079 девушек были домашней прислугой; 62 131 человек были заняты на хлопчатобумажной мануфактуре, а 22 174 человека были швеями. К 1851 году тремя наиболее распространенными профессиями для мальчиков до 15 лет были сельскохозяйственные рабочие (82 259 человек).), Посланник (43 922) и Хлопковая мануфактура (33 228), а для девочек это была домашняя прислуга (58 933), Хлопковая мануфактура (37 058) и Домашняя прислуга (12 809) (1852-53 [1691-I] LXXXVIII, pt.1) . Из этих данных ясно, что дети составляли большую часть рабочей силы на текстильных фабриках в девятнадцатом веке. Используя отчеты фабричных инспекторов, расчеты С. Дж. Чепмена (1904) показывают, что процент детей-работников в возрасте до 13 лет имел тенденцию к снижению в первой половине века с 13,4% в 1835 г. до 4,7% в 1838 г. до 5,8% в 1847 г. и 4,6%. % к 1850 г., а затем снова вырос до 6,5% в 1856 г., 8,8% в 1867 г., 10,4% в 1869 г. и 9,6% в 1870 г. (1904, 112).

и 9,6% в 1870 г. (1904, 112).

Оценки детского труда в горнодобывающей промышленности

Дети и молодежь также составляли относительно большую долю рабочей силы на угольных и металлических шахтах в Великобритании. В 1842 г. доля детей и молодежи в составе рабочей силы на угольных и металлических рудниках колебалась от 19 до 40%. Большая часть рабочей силы угольных шахт использовала детский труд под землей, в то время как больше детей было обнаружено на поверхности металлических шахт для «обогащения руды» (процесс отделения руды от грязи и камня). К 1842 г. треть подземных рабочих угольных копей составляли лица моложе 18 лет, а четверть рабочих металлических рудников составляли дети и юноши (1842[380]XV). В 1851 г. дети и молодежь (до 20 лет) составляли 30 % всего населения шахтеров Великобритании. После принятия Закона о добыче полезных ископаемых 1842 года, запрещавшего девочкам и женщинам работать в шахтах, в шахтах работало меньше детей. Отчеты по заседаниям 1847-48 и 1849 горных округов I (1847-48[993]XXVI и 1849[1109]XXII) и Отчеты по заседаниям 1850 и 1857-58 горных округов II (1850[1248]XXIII) и 1857-58[2424]XXXII) содержат заявления комиссаров горнодобывающей промышленности о том, что число маленьких детей, работающих под землей, уменьшилось.

По оценкам Дженкина (1927), в 1838 г. на металлических рудниках Корнуолла работало около 5000 детей, а к 1842 г. доходы от2 Первый отчет показывают, что на шахтах работало 5 378 детей и молодежи. В 1838 году Лемон собрал данные о 124 оловянных, медных и свинцовых рудниках в Корнуолле и обнаружил, что 85% из них работают с детьми. На 105 шахтах, где использовался детский труд, дети составляли от 2% до 50% рабочей силы, в среднем 20% (Лемон, 1838). Согласно Дженкину, занятость детей на медных и оловянных рудниках в Корнуолле начала снижаться к 1870 г. (1927, 309).

Объяснение детского труда

Предложение детского труда

Учитывая роль детского труда в британской промышленной революции, многие историки экономики пытались объяснить, почему детский труд стал настолько распространенным. На конкурентной модели рынка детского труда изучены факторы, влияющие на спрос на детей со стороны работодателей и предложение детей из семей. Большинство ученых утверждают, что именно обилие детей увеличило занятость на промышленных предприятиях, превратив детский труд в социальную проблему. Наиболее распространенным объяснением увеличения предложения является бедность — семья отправляла своих детей на работу, потому что они отчаянно нуждались в заработке. Другое распространенное объяснение заключается в том, что работа была традиционной и привычной частью жизни обычных людей. Родители работали, когда были молоды, и требовали от своих детей того же. Преобладающее представление о детстве для рабочего класса заключалось в том, что дети считались «маленькими взрослыми» и должны были вносить вклад в доход семьи или предприятие. Другими менее часто аргументируемыми источниками увеличения предложения детского труда были то, что родители либо отправляли своих детей на работу, потому что они были жадными и хотели больше денег, чтобы тратить их на себя, либо то, что дети хотели уйти из дома, потому что их родители эмоционально и физически были подавлены. оскорбительный. Какой бы ни была причина увеличения предложения, ученые сходятся во мнении, что, поскольку законы об обязательном школьном обучении не были приняты до 1876 года, даже у благонамеренных родителей было мало альтернатив.

Наиболее распространенным объяснением увеличения предложения является бедность — семья отправляла своих детей на работу, потому что они отчаянно нуждались в заработке. Другое распространенное объяснение заключается в том, что работа была традиционной и привычной частью жизни обычных людей. Родители работали, когда были молоды, и требовали от своих детей того же. Преобладающее представление о детстве для рабочего класса заключалось в том, что дети считались «маленькими взрослыми» и должны были вносить вклад в доход семьи или предприятие. Другими менее часто аргументируемыми источниками увеличения предложения детского труда были то, что родители либо отправляли своих детей на работу, потому что они были жадными и хотели больше денег, чтобы тратить их на себя, либо то, что дети хотели уйти из дома, потому что их родители эмоционально и физически были подавлены. оскорбительный. Какой бы ни была причина увеличения предложения, ученые сходятся во мнении, что, поскольку законы об обязательном школьном обучении не были приняты до 1876 года, даже у благонамеренных родителей было мало альтернатив.

Спрос на детский труд

Другие убедительные объяснения утверждают, что именно спрос, а не предложение увеличил использование детского труда во время промышленной революции. Одно из объяснений исходило от промышленников и владельцев фабрик: дети были дешевым источником рабочей силы, что позволяло им оставаться конкурентоспособными. Менеджеры и надсмотрщики видели и другие преимущества найма детей и указывали, что дети были идеальными фабричными рабочими, потому что они были послушными, покорными, легко поддавались наказанию и вряд ли создавали профсоюзы. Кроме того, поскольку машины сократили многие процедуры до простых одноэтапных задач, неквалифицированные рабочие могли заменить квалифицированных рабочих. Наконец, некоторые ученые утверждают, что проворные пальцы, маленький рост и гибкость детей особенно подходили для новой техники и рабочих ситуаций. Они утверждают, что у детей было сравнительное преимущество перед машинами, которые были маленькими и построенными низко к земле, а также в узких подземных туннелях угольных и металлических шахт. В данном случае промышленная революция увеличила спрос на детский труд, создав рабочие ситуации, в которых он мог быть очень продуктивным.

В данном случае промышленная революция увеличила спрос на детский труд, создав рабочие ситуации, в которых он мог быть очень продуктивным.

Влияние законов о детском труде

Будь то увеличение спроса или увеличение предложения, аргумент о том, что законы о детском труде не считались серьезным сдерживающим фактором для работодателей или семей, достаточно убедителен. Поскольку штрафы не были большими, а правоприменение не было строгим, неявный налог, взимаемый с работодателя или семьи, был довольно низким по сравнению с заработной платой или прибылью, полученной детьми [Nardinelli (1980)]. С другой стороны, некоторые ученые считают, что законы сократили количество работающих детей младшего возраста и сократили рабочий день в целом [Чепмен (19).04) и Пленер (1873)].

Несмотря на законы, к середине века все еще было много детей и молодежи, занятых в текстильной и горнодобывающей промышленности. Бут подсчитал, что в 1881 году все еще было 58 900 мальчиков и 82 600 девочек в возрасте до 15 лет, занятых в текстильной и красильной промышленности. В горнодобывающей промышленности их число не демонстрировало неуклонного снижения в течение этого периода, но к 1881 году все еще было занято 30 400 мальчиков в возрасте до 15 лет и 500 девочек в возрасте до 15 лет. . Смотри ниже.

В горнодобывающей промышленности их число не демонстрировало неуклонного снижения в течение этого периода, но к 1881 году все еще было занято 30 400 мальчиков в возрасте до 15 лет и 500 девочек в возрасте до 15 лет. . Смотри ниже.

Таблица 1: Детская занятость, 1851-1881

| Отраслевая и возрастная когорта | 1851 | 1861 | 1871 | 1881 |

| Горнодобывающая промышленность Мужчины до 15 лет | 37 300 | 45 100 | 43 100 | 30 400 |

| Женщины до 15 лет | 1 400 | 500 | 900 | 500 |

| Мужчины 15-20 лет | 50 100 | 65 300 | 74 900 | 87 300 |

| Женщины старше 15 лет | 5 400 | 4 900 | 5 300 | 5 700 |

| Всего до 15 лет как % рабочей силы | 13% | 12% | 10% | 6% |

| Текстиль и крашение Мужчины до 15 лет | 93 800 | 80 700 | 78 500 | 58 900 |

| Женщины до 15 лет | 147 700 | 115 700 | 119 800 | 82 600 |

| Мужчины 15-20 лет | 92 600 | 92 600 | 90 500 | 93 200 |

| Женщины старше 15 лет | 780 900 | 739 300 | 729 700 | 699 900 |

| Всего до 15 лет как % рабочей силы | 15% | 19% | 14% | 11% |

Источник: Бут (1886, 353-39). 9).

9).

Объяснения сокращения детского труда

Существует множество мнений относительно причин снижения роли детского труда в этих отраслях. Социальные историки считают, что это был рост домашней идеологии отца как кормильца и матери как домохозяйки, которая была внедрена в высшие и средние классы и распространилась на рабочий класс. Историки экономики утверждают, что именно повышение уровня жизни, сопровождавшее промышленную революцию, позволило родителям оставить своих детей дома. Хотя законы об обязательном школьном обучении не сыграли роли, потому что они были приняты слишком поздно, другие ученые утверждают, что семьи начали проявлять интерес к образованию и начали добровольно отправлять своих детей в школу. Наконец, другие утверждают, что именно технический прогресс и новые более тяжелые и сложные механизмы, требующие силы квалифицированных взрослых мужчин, привели к сокращению детского труда в Великобритании. Несмотря на то, что детский труд стал устаревшей памятью для британцев, он по-прежнему остается социальной проблемой и политическим вопросом для развивающихся стран сегодня.

Ссылки

Альфред (Сэмюэл Кидд). История фабричного движения . Лондон: Симпкин, Маршалл и Ко, 1857 г.

.Бут, К. «О занятиях жителей Соединенного Королевства, 1801-81». Журнал Королевского статистического общества (JSS) XLIX (1886): 314–436.

Чепмен, С. Дж. Хлопковая промышленность Ланкашира . Манчестер: публикации Манчестерского университета, 1904.

.Клэпэм, сэр Джон. Экономическая история современной Британии . Том. I и II. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1926.

.Коллиер, Фрэнсис. Семейное хозяйство рабочего класса в хлопчатобумажной промышленности, 1784-1833 гг. . Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1964.

.Круикшенк, Марджори. Дети и промышленность . Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1981.

. Каннингем, Хью. «Занятость и безработица детей в Англии», c. 1680-1851». Прошлое и настоящее 126 (1990): 115-150.

Энгельс, Фредерик. Положение рабочего класса в Англии . Перевод Института марксизма-ленинизма, Москва. Лондон: Э. Дж. Хобсбаум, 1969 [1926].

Фройденбергер, Герман, Фрэнсис Дж. Мазер и Кларк Нардинелли. «Новый взгляд на раннюю фабричную рабочую силу». Журнал экономической истории 44 (1984): 1085-90.

Хаммонд, Дж. Л. и Барбара Хаммонд. Городской рабочий, 1760-1832 . Нью-Йорк: якорная книга Doubleday, 1937.

House of Commons Papers (British Parliamentary Papers):

1833(450)XX Фабрики, занятость детей. Р. Ком. 1-й респ.

1833(519)XXI Фабрики, занятость детей. Р. Ком. 2-й респ.

1834(44)XXVII Управление и действие законов о бедных, Приложение. А, часть 1.

1834(44)XXXVI Администрирование и действие законов о бедных. Приложение. Б.2, оч. III, IV, В.

1834 (167)XX Предприятия, занятость детей. Дополнительный отчет.

1842[380]XV Детский труд (шахты). Р. Ком. 1-й респ.

1847-48[993]XXVI Шахты и угольные шахты, горнорудные районы. Представитель комиссара

Представитель комиссара

1849[1109]XXII Шахты и угольные шахты, горнорудные районы. Представитель комиссара

1850[1248]XXIII Горные округа. Представитель комиссара

1857-58[2424]XXXII Шахты и полезные ископаемые. Представитель комиссара

Документы Палаты лордов:

1819(24)CX

Дженкин, А.К. Гамильтон. Корнуоллский шахтер: отчет о его жизни на земле и под землей с ранних времен . Лондон: Джордж Аллен и Анвин, Лтд., 19 лет.27.

Куссмауль, Энн. Общий вид сельской экономики Англии, 1538-1840 гг. . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1990.

.Лимон, сэр Чарльз. «Статистика медных рудников Корнуолла». Журнал Королевского статистического общества I (1838 г.): 65–84.

Маркс. Карл. Капитал . об. I. Чикаго: Чарльз Х. Керр и компания, 1909.

.Нардинелли, Кларк. Детский труд и промышленная революция . Блумингтон: Издательство Индианского университета, 19.90.

Нардинелли, Кларк. «Использовались ли дети во время промышленной революции?» Исследования по экономической истории 2 (1988): 243-276.

«Использовались ли дети во время промышленной революции?» Исследования по экономической истории 2 (1988): 243-276.

Нардинелли, Кларк. «Детский труд и фабричные законы». Журнал экономической истории . 40, нет. 4 (1980): 739-755.

Пинчбек, Айви. Работницы и промышленная революция, 1750-1800 гг. . Лондон: Джордж Рутледж и сыновья, 1930.

.Пленер, Эрнст Старший фон. Английское заводское законодательство . Лондон: Чепмен и Холл, 1873 г.

.Редфорд, Артур. Трудовая миграция в Англии, 1800-1850 гг. . Манчестер: Издательство Манчестерского университета, 1926.

.Правило, Джон. Опыт труда в английской промышленности восемнадцатого века . Нью-Йорк: Издательство Св. Мартина, 1981.

.Томпсон, Э. П. Становление английского рабочего класса . Нью-Йорк: Винтажные книги, 1966.

. Тилли, Л. А. и Скотт, Дж. В. Женщины, работа и семья . Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон, 1978.