Концепция науки Аристотеля в интерпретации Фомы Аквинского: VIKENT.RU

Аристотелевская концепция науки была интерпретирована Фомой Аквинским под углом зрения теологии.

«В первой книге «Метафизики» Стагирит называет четыре понятия, являющиеся вместе с тем элементами, точнее, ступенями науки, а именно: опыт, искусство, знание и мудрость.

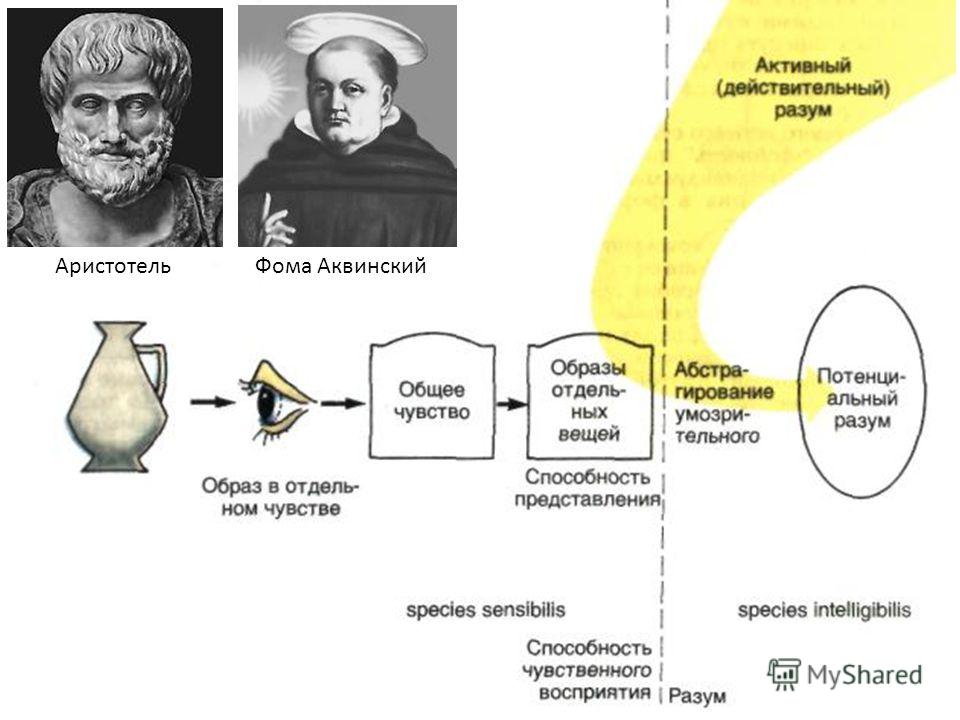

Опыт (empeiria), как первая ступень науки, основан на сохранении в памяти отдельных единичных фактов и импульсов, получаемых из материальной действительности, которые создают «опытный» материал. Это возможно потому, что чувства являются как бы каналами, через которые к нам плывут импульсы материального мира. Поэтому же исходным пунктом человеческого познания являются чувственные данные, лучше сказать, впечатления, получаемые от материи. Хотя опыт, или совокупность удержанных в памяти чувственных данных, является основой всякого знания, но он недостаточен, ибо доставляет нам сведения лишь об единичных фактах и явлениях, что не представляет ещё знания. Роль понимаемого таким образом опыта заключается в том, что он является основой дальнейших обобщений.

Роль понимаемого таким образом опыта заключается в том, что он является основой дальнейших обобщений.

Следовательно, на нём нельзя останавливаться, необходимо подняться на следующую, более высокую ступень познания, к Techne — искусству, или умению. В него включается прежде всего всякое ремесло, всякая имитация Techne, или искусство (ars), — это результат определённых начальных обобщений, сделанных на основе наличия и повторения некоторых явлений в сходных ситуациях. Таким образом, Аристотель не отрывает techne от empeiria, но усматривает между ними отношения главенства и подчинения.

На Techne основывается третий этап познания — episteme, или подлинное знание, под которым Стагирит понимает способность обоснования того, почему нечто происходит так, а не иначе. Episteme невозможно без предыдущего этапа, т. е. techne, а тем самым и без empeiria. Этот этап представляет более высокую ступень обобщения, более глубокий способ упорядочивания единичных явлений и фактов, чем это имело место на уровне искусства. Человек, обладающий episteme, не только знает, почему что-то происходит так, а не иначе, но вместе с тем умеет передать это другим, а следовательно, способен обучать.

Человек, обладающий episteme, не только знает, почему что-то происходит так, а не иначе, но вместе с тем умеет передать это другим, а следовательно, способен обучать.

Высшим уровнем познания является sophia, т. е. мудрость, или «первая философия». Она обобщает знания трех предыдущих этапов — empeiria, techne и episteme — и имеет своим предметом причины, высшие основы бытия, существования и деятельности. Она изучает проблемы движения, материи, субстанции, целесообразности, а также их проявления в единичных вещах. Эти основы, или законы, существования путём индукции выводятся из empeiria, techne и episteme, т. е. не имеют априорного характера.

Таким образом, аристотелевская sophia — мудрость — предстаёт как наука высшей ступени обобщения, наука, опирающаяся на три уровня естественного знания.

В толковании Фомы аристотелевская sophia как наука о первоосновах материального бытия утрачивает свой естественный, светский характер, подвергнувшись полной теологизации.

Аквинат со всей определённостью отрывает, изолирует её от её генеалогического древа, т. е. от empeiria, techne, episteme, и сводит к иррациональной спекуляции. В его интерпретации она превращается в «мудрость» (sapientia) саму в себе, становится учением о «первой причине», независимым от всякого иного знания. Её основной идеей является не познание действительности и управляющих ею законов, а познание абсолютного бытия, обнаружение в нём следов Бога. В аристотелевское понятие sophia Фома вкладывает теологическое содержание, или, иначе говоря, практически отождествляет его с теологией. У Аристотеля объектом sophia были наиболее общие основы действительного бытия; у Фомы её объект оказывается сведённым к абсолюту. В результате человеческое стремление к познанию оказывается перенесённым из земной, объективной реальности в сверхъестественный, иррациональный мир. Созерцание Бога вместо познания главных основ объективной действительности — вот сущность толкования Фомой аристотелевского понятия науки применительно к нуждам церкви.

Теологизированная подобным образом sophia Стагирита получает титул высшей мудрости — maxime sapientia, независимой от какой-либо иной научной дисциплины».

Юзеф Боргош, Фома Аквинский, М., «Мысль», 1975 г., с. 35-37.

«И у тебя на это 5 причин» — Статьи

5 причинСамый известный трактат Фомы Аквинского — «Сумма теологии». Именно в него философ включил знаменитые доказательства бытия Божия. Фома отверг идею, будто существование бога определяется лишь верой в него. Первое доказательство — в движении. Если объекты движутся, это не может происходить само по себе. Должно существовать некое первоначало, неподвижное и неизменное, под которым Аквинский и подразумевает бога.

«Второй путь — из смысла действующей причины». В мире, по Фоме Аквинскому, существует «порядок действующих причин». Однако он не может быть бесконечным. Как и у движения, у причины должен быть исток — бог.

Третья причина — «из возможного и необходимого». Сущности, которые философ называет необходимыми, должны иметь причину своей необходимости. И лишь финальное звено этой цепочки не испытывает необходимости ни в чём, но в то же время является причиной необходимости для прочего. Это и есть бог.

Сущности, которые философ называет необходимыми, должны иметь причину своей необходимости. И лишь финальное звено этой цепочки не испытывает необходимости ни в чём, но в то же время является причиной необходимости для прочего. Это и есть бог.

Фома Аквинский. (ansaroo.com)

Четвёртое доказательство кроется в том, что всё в мире обладает той или иной степенью совершенства. Однако для того, чтобы эти степени определить, должен быть эталон, мерило. И этот эталон — бог.

Пятое доказательство Фомы Аквинского гласит, что у всего в мире должна быть некая конечная цель. Как вы уже догадались, цель, к которой стремится всё и вся, — и есть бог.

О власти

Однако не доказательствами едиными известен Фома Аквинский. В своих философских изысканиях схоласт опирался на учение Аристотеля, пытаясь приспособить его к средневековым реалиям. Поэтому богослов не мог обойти стороной его трактат о политике. Анализируя политические взгляды Аристотеля и рассуждая о формах правления, Фома Аквинский приходит к выводу, что самая оптимальная из них — монархия, однако не наследственная, а выборная. Также он считал, что власть монарха не должна быть незыблемой: если он превышает полномочия, всегда должна быть возможность его сменить.

Анализируя политические взгляды Аристотеля и рассуждая о формах правления, Фома Аквинский приходит к выводу, что самая оптимальная из них — монархия, однако не наследственная, а выборная. Также он считал, что власть монарха не должна быть незыблемой: если он превышает полномочия, всегда должна быть возможность его сменить.

Папу римского Фома Аквинский ставил выше монархов и полагал, что именно понтифик должен иметь право вмешиваться в светские дела и выступать в качестве арбитра.

Речь и памятьВ Средние века текст сказанный ценился выше текста написанного. Всё из-за того, что Христос проповедовал, а не излагал свои мысли на бумаге. Именно поэтому труды Фомы Аквинского приближены к устной речи. «Сумма теологии» представляет собой диалог, в рамках которого схоласт задаёт вопрос и сам же на него отвечает.

«Сумма теологии», издание 1596 г. (wikipedia.org)

Современники отмечали, что у Фомы Аквинского была удивительная память.

Сборник: Перестройка

Изменения в политической и экономической структуре Советского Союза в 1987-1991 годах были нацелены на всестороннюю демократизацию.

- Статьи

- Европа

- XX-XXI вв.

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв

2 марта 1931 года родился Михаил Горбачёв — последний генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент СССР.

- Тесты

- Европа

- XX век

Перестройка

Перестройка

Какую карьеру построил бы ты?

- Статьи

- Европа

- XX век

Последний день Советского Союза

Последний день Советского Союза

Когда Михаил Горбачёв объявил о своей отставке, жители СССР уже вовсю готовились к Новому году.

- Статьи

- Европа

- XX век

«Перемен требуют наши сердца»

«Перемен требуют наши сердца»

Концерты рок-групп, запрещённая литература, фильмы антисоветского характера – всё это культура перестройки, ворвавшейся в жизни граждан СССР после застоя.

- Статьи

- Европа

- XX век

Перестройка: сценарий преобразования СССР

Перестройка: сценарий преобразования СССР

Михаил Горбачёв, в 1985 году занявший пост генерального секретаря ЦК КПСС, сразу же заявил о необходимости «всем перестраиваться».

- Статьи

- Европа

- XX-XXI вв.

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв

2 марта 1931 года родился Михаил Горбачёв — последний генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент СССР.

- Тесты

- Европа

- XX век

Перестройка

Какую карьеру построил бы ты?

- Статьи

- Европа

- XX век

Последний день Советского Союза

Когда Михаил Горбачёв объявил о своей отставке, жители СССР уже вовсю готовились к Новому году.

- Статьи

- Европа

- XX век

«Перемен требуют наши сердца»

Концерты рок-групп, запрещённая литература, фильмы антисоветского характера – всё это культура перестройки, ворвавшейся в жизни граждан СССР после застоя.

- Статьи

- Европа

- XX век

Перестройка: сценарий преобразования СССР

Михаил Горбачёв, в 1985 году занявший пост генерального секретаря ЦК КПСС, сразу же заявил о необходимости «всем перестраиваться».

Рекомендовано вам

Лучшие материалы

- Неделю

- Месяц

- Тесты

- Европа

- XVII век

«Три мушкетёра»

- Статьи

- Азия

- XX век

Туркестанский легион вермахта

- Статьи

- Европа

- XVIII век

От бурдалю до ретирадника

- Статьи

- Европа

- XX век

Николай Хохлов: разведчик-предатель, помилованный Ельциным

- Статьи

- Европа

- XX век

Побег из СССР: через Индию и Непал — к свободе!

- Статьи

- Европа

- XX век

Репарации Германии: сколько немцы заплатили Советскому Союзу

- Статьи

- Европа

- XI век

Анна Ярославна во Франции жила не только с королём

- Статьи

- Европа

- XX век

Что сделал Павлик Морозов?

- Статьи

- Европа

- XIX век

Судьба Натальи Гончаровой

- Статьи

- Европа

- XVIII-XIX вв.

Павел I — не царский сын?

- Статьи

- XX-XXI вв.

Секс-символы 1950-1960-х

- Статьи

- Европа

- XX век

«Коктейль Молотова»

- Статьи

- Европа

- IV-V вв.

Роковая женщина Римской империи

- Статьи

- Европа

- XX век

Измайловская ОПГ. Под крылом спецслужб

Под крылом спецслужб

- Статьи

- Америка

- XXI век

Как простой маляр устроил самый дорогой поджог в истории

- Тесты

- Европа

- XVII век

«Три мушкетёра»

- Статьи

- Америка

- XX век

Тед Банди — харизматичный маньяк (18+)

- Статьи

- Европа

- XIX век

Хаджи-Мурат: «призрачный» горский вождь

- Статьи

- Европа

- XVIII-XIX вв.

Мария Валевская, подарившая Бонапарту мужское счастье

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Казнь Емельяна Пугачёва

- Неделю

- Месяц

- 📚 Тесты

- 👀 215326

- 📚 Статьи

- 👀 175205

- 📚 Статьи

- 👀 171189

- 📚 Статьи

- 👀 158976

- 📚 Статьи

- 👀 150494

- 📚 Статьи

- 👀 149528

- 📚 Статьи

- 👀 143801

- 📚 Статьи

- 👀 138179

- 📚 Статьи

- 👀 114786

- 📚 Статьи

- 👀 97068

- 📚 Статьи

- 👀 284940

- 📚 Статьи

- 👀 231790

- 📚 Статьи

- 👀 227780

- 📚 Статьи

- 👀 225026

Под крылом спецслужб

Под крылом спецслужб- 📚 Статьи

- 👀 219423

- 📚 Тесты

- 👀 215326

- 📚 Статьи

- 👀 211556

- 📚 Статьи

- 👀 200012

- 📚 Статьи

- 👀 192904

- 📚 Статьи

- 👀 186409

Фонд конституционных прав

Fall 2006 (22:4)

Создание справедливого общества

Исследование стволовых клеток: перспективы и ловушки | Рабство, гражданская война и демократия: во что верил Линкольн? | Св. Фома Аквинский, естественное право и общее благо

Фома Аквинский, естественное право и общее благо

христианская вера. При этом он утверждал, что справедливый правитель или правительство должны работать на «общее благо» всех.

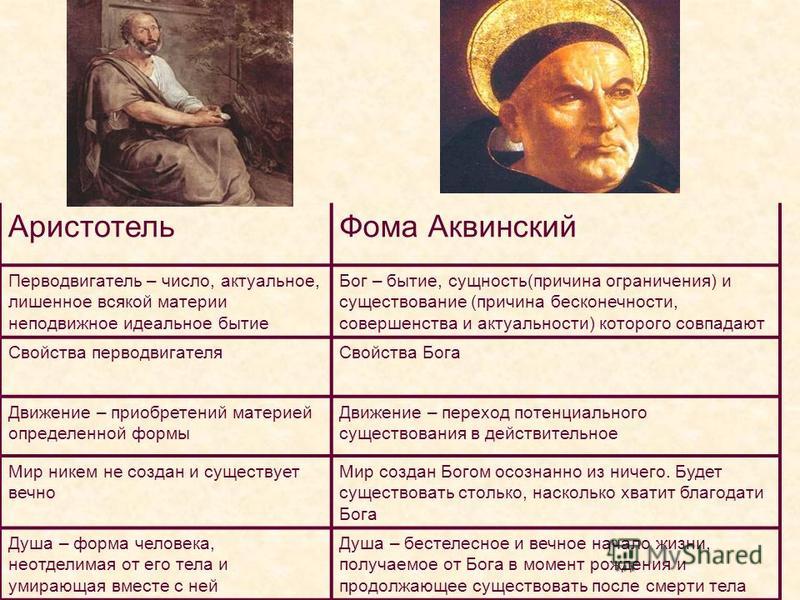

До времен Иисуса греки разработали представления о том, как устроен мир и как ведут себя люди. Аристотель, умерший в 322 г. до н. э., был афинским философом, писавшим о науке, этике, политике и почти обо всех других областях знания.

Во всех своих трудах Аристотель не учил, что греческие боги или религия управляют миром и его людьми. Вместо этого его наблюдения привели его к выводу, что природа была целеустремленной и управлялась естественными законами, которые мог открыть человеческий разум. Эти естественные законы позволили объяснить мир и место людей в нем.

В одной из работ Аристотеля под названием «Политика» он рассуждал, что «человек по своей природе является политическим животным». Под этим он подразумевал, что людям естественным образом суждено жить группами, что требует какого-то правителя или правительства. Согласно Аристотелю, только живя в сообществе «для обеспечения хорошей жизни», люди могли достичь таких добродетелей, как мужество, честность и справедливость. В его время это человеческое сообщество было городом-государством, подобным Афинам.

Под этим он подразумевал, что людям естественным образом суждено жить группами, что требует какого-то правителя или правительства. Согласно Аристотелю, только живя в сообществе «для обеспечения хорошей жизни», люди могли достичь таких добродетелей, как мужество, честность и справедливость. В его время это человеческое сообщество было городом-государством, подобным Афинам.

Применяя свой научный метод наблюдения и анализа фактов, Аристотель изучил правительства 158 городов-государств греческого мира. Он классифицировал правление короля (монархия) и немногих высших (аристократия) как «хорошее» правительство. Он считал правление немногих богатых (олигархия) и многих бедных (демократия) «плохими» правительствами.

Аристотель пришел к выводу, что лучшее правительство — это то, которое «смешивает» черты олигархии и демократии. Например, все граждане путем лотереи выбирают некоторых государственных чиновников. Но только некоторые граждане с определенным количеством имущества или богатства могли претендовать на другие должности. Аристотель считал, что эта форма правления обеспечивает наилучшие шансы на политическую стабильность.

Аристотель считал, что эта форма правления обеспечивает наилучшие шансы на политическую стабильность.

Августин и христианская вера

Сотни лет спустя христианство стало господствующей религией в Римской империи. Отцы раннехристианской церкви ввели способ объяснения мира, весьма отличный от аристотелевского. Возможно, самым важным из этих отцов ранней церкви был святой Августин.

Августин родился в 354 году нашей эры в Северной Африке, тогдашней провинции Рима. В юности он изучал концепции естественного права и человеческого разума из произведений классических греческих и римских мыслителей, таких как Аристотель и Цицерон. Августин обратился в христианство, когда ему было 33 года.

Он стал христианским священником и епископом североафриканского города Гиппона. Какое-то время он считал, что разум и вера совместимы. Однако к 400 году он изменил свое мнение. «Поэтому не пытайтесь понять, чтобы уверовать, — писал он, — но верьте, чтобы уразуметь».

Августин учил, что когда Адам и Ева поставили свои желания выше воли Бога, они совершили грех, который стал источником зла среди людей. Христиане часто называют это «первородным грехом». Августин считал, что все люди рождены с первородным грехом и поэтому обречены на проклятие. Но, как и другие христиане, он также верил, что Бог милостив и послал Иисуса, чтобы спасти верующих от греха и вечных страданий.

Христиане часто называют это «первородным грехом». Августин считал, что все люди рождены с первородным грехом и поэтому обречены на проклятие. Но, как и другие христиане, он также верил, что Бог милостив и послал Иисуса, чтобы спасти верующих от греха и вечных страданий.

Тем не менее, Августин считал людей греховными по своей сути. Лишь некоторым из них удалось спастись от адского огня. Эти люди, известные только Богу, должны были достичь райского блаженства в том, что Августин назвал «Городом Бога». Членство в христианской (римско-католической) церкви было необходимо, писал он, но даже это не гарантировало спасения.

Из-за греховности Адама и Евы правительству понадобилось контролировать и наказывать грешных людей. Августин сказал, что формы правления не важны, поскольку все они временны.

Августин утверждал, что люди должны подчиняться своим правителям, если только они не нарушают Божье слово. В этом случае верующие могли отказаться подчиняться, но должны были ожидать наказания. В общем, однако, он советовал, что лучше перетерпеть порочное состояние в течение своего краткого существования на Земле, имея веру в то, что в Граде Божием ждет вечная жизнь.

В общем, однако, он советовал, что лучше перетерпеть порочное состояние в течение своего краткого существования на Земле, имея веру в то, что в Граде Божием ждет вечная жизнь.

Августин умер в 430 г., когда варвары напали на Гиппона, что положило конец Римской империи. Позже Римско-католическая церковь причислила его к лику святых. Сочинения святого Августина помогли развить верования католической церкви.

Фома Аквинский в сочетании разума и веры

Спустя почти 2000 лет после смерти Аристотеля в Западной Европе сохранилось лишь несколько его работ по логике. Но еврейские и мусульманские ученые сохранили большую часть его сочинений. Начиная с 1100-х годов ученые на Западе начали переводить труды Аристотеля с иврита и арабского языка на латынь, делая их доступными в формирующихся новых университетах. Наряду с этими переводами появились обширные комментарии к Аристотелю, такие как комментарии испанского мусульманского ученого Аверроэса.

Повторное открытие работ Аристотеля с их изощренным объяснением мира, основанным на законах природы и разуме, казалось, бросило вызов учению христианской веры. Сначала Римско-католическая церковь пыталась запретить его произведения.

Сначала Римско-католическая церковь пыталась запретить его произведения.

Но некоторые церковные ученые, такие как Альберт Великий из Парижского университета, считали возможным объединить человеческий разум и христианскую веру. Фома Аквинский, итальянский римско-католический теолог (религиовед), посвятил свою жизнь этой задаче.

Аквинский родился в 1225 году в семье знатного рода в Сицилийском королевстве, в состав которого входила часть материковой части Италии вокруг Неаполя. Его семья отправила его в возрасте 5 лет в бенедиктинский монастырь Монте-Казино, чтобы он стал монахом.

Позже Фома Аквинский поступил в Неаполитанский университет, где впервые познакомился с трудами Аристотеля. Вопреки желанию своей семьи, он вступил в доминиканский орден в 18 лет, приняв обет бедности.

В 1245 году Аквинский отправился в Парижский университет, где шли большие дебаты об идеях Аристотеля. Молодой Аквинат учился у Альберта Великого, который был на стороне тех, кто считал мировоззрение Аристотеля совместимым с христианством.

Аквинский пришел к мысли, что верить следует только в то, что самоочевидно (например, люди используют разум) или что может быть выведено из самоочевидных утверждений (например, человеческий разум может открывать истину).

Аквинский стал доминиканским учителем религии в Парижском университете и в Италии. Он продолжал изучать труды Аристотеля и мусульманские комментарии к ним.

Фома Аквинский написал свои собственные комментарии к Аристотелю, которые включали аргументированные утверждения, основанные на достоверности, открытой Богом. Он также написал резюме католической доктрины, которая также пыталась объединить разум и веру.

Естественный и человеческий закон

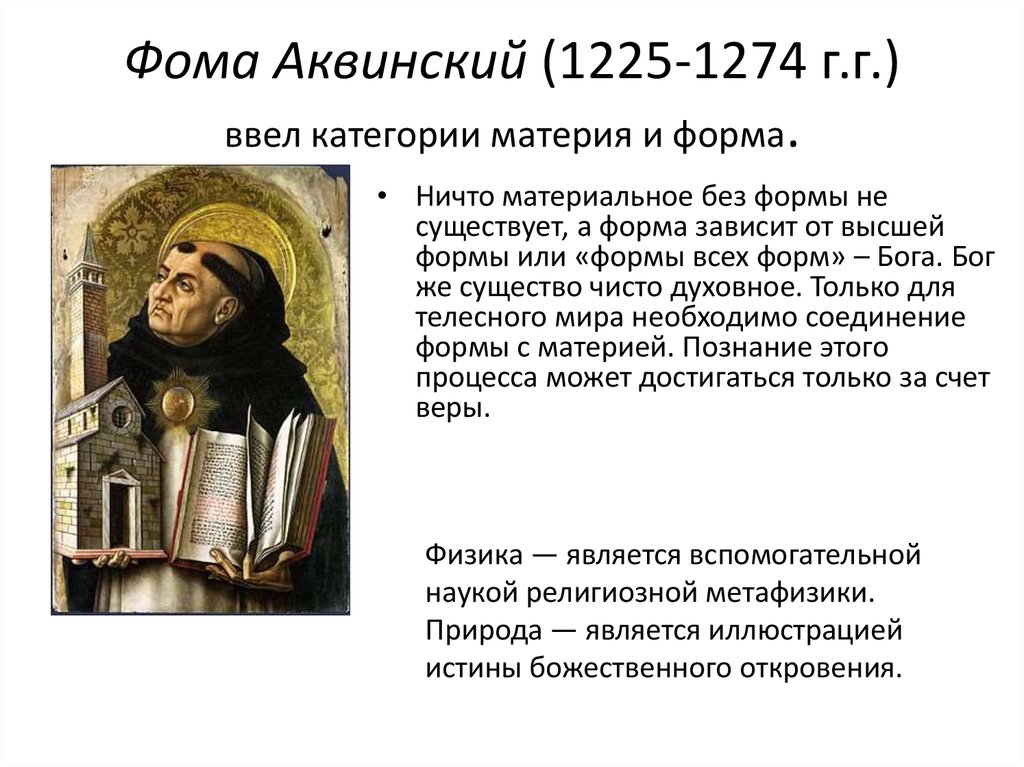

Фома Аквинский, как и Аристотель, писал, что природа организована для благих целей. Однако, в отличие от Аристотеля, Аквинский продолжал говорить, что Бог создал природу и правит миром с помощью «божественного разума».

Аквинский описал четыре вида закона. Вечный закон был совершенным планом Бога, не до конца познаваемым людьми. Он определял поведение таких вещей, как животные и планеты, и то, как люди должен вести себя как . Божественный закон , главным образом из Библии, вел людей за пределами мира к «вечному счастью» в том, что св. Августин назвал «градом Божьим».

Он определял поведение таких вещей, как животные и планеты, и то, как люди должен вести себя как . Божественный закон , главным образом из Библии, вел людей за пределами мира к «вечному счастью» в том, что св. Августин назвал «градом Божьим».

Фома Аквинский наиболее подробно писал о естественном законе . Он заявил: «Свет разума помещен природой [и, следовательно, Богом] в каждого человека, чтобы направлять его в его действиях». Поэтому люди, единственные среди Божьих творений, руководствуются разумом в своей жизни. Это естественный закон.

Главный принцип естественного права, писал Фома Аквинский, заключался в том, что «добро нужно делать и стремиться к нему, а зла избегать». Фома Аквинский утверждал, что разум раскрывает определенные естественные законы, полезные для человека, такие как самосохранение, брак и семья, а также желание познать Бога. Он учил, что разум также позволяет людям понимать такие злые вещи, как прелюбодеяние, самоубийство и ложь.

В то время как естественный закон применялся ко всем людям и был неизменным, человеческий закон мог меняться в зависимости от времени, места и обстоятельств. Фома Аквинский определил этот последний тип закона как «таинство разума для общего блага», сделанное и приведенное в исполнение правителем или правительством. Однако он предупреждал, что люди не обязаны подчиняться законам, созданным людьми, которые противоречат законам природы.

Правительство и «общее благо»

В 1267 году Фома Аквинский завершил работу о правительстве, вдохновленную « Политикой» Аристотеля . Фома Аквинский утверждал: «Однако для человека более естественно, чем для любого другого животного, быть социальным и политическим животным, жить в группе». Он представил логические доказательства этого, такие как самоочевидный факт, что человеческая речь позволяет людям рассуждать друг с другом.

Аквинский далее заметил, что люди склонны заботиться только о своих личных интересах. «Поэтому, — заключил он, — в каждом множестве должна быть какая-то руководящая сила», чтобы направлять людей к «общему благу».

«Поэтому, — заключил он, — в каждом множестве должна быть какая-то руководящая сила», чтобы направлять людей к «общему благу».

Таким образом, Фома Аквинский не соглашался со св. Августином в том, что главная цель правительства — просто держать грешников в узде. Аквинский считал, что правительство также помогает работать на «общее благо», которое приносит пользу всем. Общее благо включало такие вещи, как защита жизни, сохранение государства и укрепление мира. Аристотель назвал бы это «хорошей жизнью».

Аквинский обратился к проблеме несправедливых правителей, которые могли быть королем, немногими богатыми или многими бедняками. Фома Аквинский отмечал, что когда правители издают законы, нарушающие естественный закон, они становятся «тиранами». Далее Фома Аквинский заключил: «Тираническое правительство несправедливо, потому что оно направлено не на общее благо, а на личное благо правителя, как говорит Философ [Аристотель]».

Что делать людям с тиранией? Фома Аквинский соглашался со св. Августином в том, что подданные несправедливого правления не обязаны подчиняться законам, поскольку они незаконны. Но Фома Аквинский в этом вопросе далеко превзошел св. Августина и практически всех других средневековых мыслителей.

Августином в том, что подданные несправедливого правления не обязаны подчиняться законам, поскольку они незаконны. Но Фома Аквинский в этом вопросе далеко превзошел св. Августина и практически всех других средневековых мыслителей.

Аквинский утверждал, что подданные тирании, действующие как «государственная власть», могут восстать и свергнуть ее. Фома Аквинский предупреждал, что люди не должны делать это поспешно, но только тогда, когда ущерб, нанесенный тиранией, превышает то, что может произойти в результате восстания. Это было одним из первых оправданий революции в западной мысли.

Аквинский развил значение «справедливой войны», которое обсуждалось римским государственным деятелем Цицероном и святым Августином. Чтобы война была справедливой, должны быть следующие три условия:

1. Декларация правителя о защите «общего блага» от врагов.

2. «Правая причина» для нападения на врага, «потому что они заслуживают этого из-за какой-то вины», например, мести за совершенные ими обиды.

3. «Правомерное намерение» продвигать добро или избегать зла, например, наказывать преступников, а не просто захватывать землю или имущество.

Эти условия «справедливой войны» впоследствии повлияли на развитие международного права войны.

Аквинский глубокомысленно писал о наилучшей форме правления. Он, как и Аристотель, предпочитал смешение форм правления. Фома Аквинский признавал ценность царя, «пастыря, стремящегося к общему благу множества». Но он выступал против абсолютного монарха.

Дворянство, утверждал Аквинский, должно давать советы королю и ограничивать его власть. Кроме того, законы короля должны быть результатом «соображений разума» и иметь согласие как знати, так и простого народа. Это были радикальные идеи для того времени, когда короли утверждали, что никто, кроме Бога, не может привлечь их к ответственности.

Наследие св. Фомы Аквинского

Аквинский провел последние годы своей жизни, преподавая и сочиняя в Италии. Он умер в 1274 году в возрасте 49 лет от болезни, развившейся во время прогулки во Францию на церковную конференцию.

Поначалу Римско-католическая церковь отвергла огромные усилия Фомы Аквинского по примирению человеческого разума с христианской верой. В 1277 году церковь осудила некоторые из его сочинений, основанных на идеях Аристотеля. Однако примерно через 50 лет после его смерти церковь возродила его произведения и причислила к лику святых.

Сочинения св. Фомы Аквинского, сочетающие разум и веру, стали основой официальной римско-католической доктрины (известной как «томизм»). Кроме того, его дальновидные политические идеи относительно естественного права, несправедливых правителей и восстания оказали влияние на европейских философов эпохи Просвещения, таких как Джон Локк, и даже на американцев, таких как Томас Джефферсон и Мартин Лютер Кинг.

Для обсуждения и письма

1. Чем различались взгляды Аристотеля и св. Августина на мир природы и правительство?

2. Согласны ли вы с тремя условиями «справедливой войны» св. Фомы Аквинского? Объяснять.

3. Как, по вашему мнению, сочинения св. Фомы Аквинского могли повлиять на Томаса Джефферсона и Мартина Лютера Кинга?

Фомы Аквинского могли повлиять на Томаса Джефферсона и Мартина Лютера Кинга?

Для дальнейшего чтения

Клоско, Джордж. История политической теории. Введение . Том. I. Форт-Уэрт, Техас: Издательство Harcourt Brace College Publishers, 1994.

Крецманн, Норман и Стамп, Элеонора, ред. Кембриджский компаньон Аквинского . Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

«Общее благо»

1. Сформируйте небольшие группы для обсуждения и перечисления пяти законов, политик или программ, которые правительство США должно принять для «общего блага» всех американцев.

2. Затем группы должны ранжировать свои пять правительственных актов от наиболее важных до наименее важных.

3. Затем каждая группа должна прочитать свой ранжированный список остальным учащимся и защитить свой первый выбор для «общего блага».

Христианство | Определение, происхождение, история, верования, символы, типы и факты

мозаика: Христианство

Смотреть все медиа

- Ключевые люди:

- Святой апостол Павел Мартин Бубер Ян Гус Святой Альберт Великий Николаус Людвиг, граф фон Цинцендорф

- Связанные темы:

- библейская литература Римский католицизм протестантизм христология новенна

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Христианство , основная религия, возникшая на основе жизни, учений и смерти Иисуса из Назарета (Христа или Помазанника Божьего) в I веке н. э. Она стала крупнейшей из мировых религий и географически самой распространенной из всех религий. Его избиратели составляют более двух миллиардов верующих. Его самые большие группы — Римско-католическая церковь, восточные православные церкви и протестантские церкви. Восточные православные церкви составляют одну из старейших ветвей традиции, но с середины V века до конца XX века не имели контакта с западным христианством и восточным православием из-за спора о христологии (учение о природе Иисуса Христа). и значение). Важными движениями в более широком христианском мире, иногда выходящими за границы конфессий, являются пятидесятничество, харизматическое христианство, евангелизм и фундаментализм. Кроме того, по всему миру существует множество независимых церквей. См. также Англиканство; баптист; кальвинизм; Конгрегационализм; евангелическая церковь; лютеранство; Восточное православие; пресвитерианский; Реформатская и пресвитерианская церкви.

э. Она стала крупнейшей из мировых религий и географически самой распространенной из всех религий. Его избиратели составляют более двух миллиардов верующих. Его самые большие группы — Римско-католическая церковь, восточные православные церкви и протестантские церкви. Восточные православные церкви составляют одну из старейших ветвей традиции, но с середины V века до конца XX века не имели контакта с западным христианством и восточным православием из-за спора о христологии (учение о природе Иисуса Христа). и значение). Важными движениями в более широком христианском мире, иногда выходящими за границы конфессий, являются пятидесятничество, харизматическое христианство, евангелизм и фундаментализм. Кроме того, по всему миру существует множество независимых церквей. См. также Англиканство; баптист; кальвинизм; Конгрегационализм; евангелическая церковь; лютеранство; Восточное православие; пресвитерианский; Реформатская и пресвитерианская церкви.

В этой статье сначала рассматриваются природа и развитие христианской религии, ее идеи и институты. Далее следует рассмотрение нескольких интеллектуальных проявлений христианства. Наконец, обсуждаются положение христианства в мире, отношения между его подразделениями и деноминациями, его миссионерское служение другим народам и его отношения с другими мировыми религиями. Для вспомогательных материалов по различным темам, см. ангел и демон; Библия; библейская литература; каноническое право; вероисповедание; христология; доктрина и догма; экуменизм; эсхатология; толкование; вера; благодать; небеса; ад; ересь; Иисус Христос; литургическое движение; милленаризм; чудо; монашество; монотеизм; Новый Завет; Ветхий Завет; первородный грех; папство; молитва; священство; чистилище; причастие; спасение; раскол; писание; теизм; богословие; и поклоняться.

Далее следует рассмотрение нескольких интеллектуальных проявлений христианства. Наконец, обсуждаются положение христианства в мире, отношения между его подразделениями и деноминациями, его миссионерское служение другим народам и его отношения с другими мировыми религиями. Для вспомогательных материалов по различным темам, см. ангел и демон; Библия; библейская литература; каноническое право; вероисповедание; христология; доктрина и догма; экуменизм; эсхатология; толкование; вера; благодать; небеса; ад; ересь; Иисус Христос; литургическое движение; милленаризм; чудо; монашество; монотеизм; Новый Завет; Ветхий Завет; первородный грех; папство; молитва; священство; чистилище; причастие; спасение; раскол; писание; теизм; богословие; и поклоняться.

Церковь и ее история

Сущность и сущность христианства

В своей основе христианство — это традиция веры, которая сосредоточена на фигуре Иисуса Христа. В этом контексте вера относится как к акту доверия верующих, так и к содержанию их веры. Как традиция, христианство больше, чем система религиозных верований. Он также породил культуру, набор идей и образов жизни, практик и артефактов, которые передавались из поколения в поколение с тех пор, как Иисус впервые стал объектом веры. Таким образом, христианство является и живой традицией веры, и культурой, которую вера оставляет после себя. Агентом христианства является церковь, сообщество людей, составляющих тело верующих.

Как традиция, христианство больше, чем система религиозных верований. Он также породил культуру, набор идей и образов жизни, практик и артефактов, которые передавались из поколения в поколение с тех пор, как Иисус впервые стал объектом веры. Таким образом, христианство является и живой традицией веры, и культурой, которую вера оставляет после себя. Агентом христианства является церковь, сообщество людей, составляющих тело верующих.

Сказать, что христианство «сосредоточено» на Иисусе Христе, значит сказать, что оно каким-то образом объединяет свои верования, обычаи и другие традиции в отношении исторической личности. Однако немногие христиане удовлетворились бы тем, что это упоминание было чисто историческим. Хотя их традиция веры носит исторический характер — т. е. они верят, что общение с божественным происходит не в сфере вневременных идей, а среди обычных людей на протяжении веков — подавляющее большинство христиан сосредотачивает свою веру на Иисусе Христе как на ком-то, кто также является настоящей реальности. Они могут включать в свою традицию много других упоминаний и, таким образом, могут говорить о «Боге» и «человеческой природе» или о «церкви» и «мире», но их нельзя было бы назвать христианами, если бы они не обращали своего внимания в первую очередь и последним к Иисусу Христу.

Они могут включать в свою традицию много других упоминаний и, таким образом, могут говорить о «Боге» и «человеческой природе» или о «церкви» и «мире», но их нельзя было бы назвать христианами, если бы они не обращали своего внимания в первую очередь и последним к Иисусу Христу.

Викторина «Британника»

Викторина «История христианства»

Кто покровитель Шотландии? Какое движение в христианстве стремилось установить безбрачие духовенства? Проверьте, что вы знаете о долгой и разнообразной истории христианства, с помощью этого небольшого теста.

Хотя в этом сосредоточении на Иисусе как на центральной фигуре есть что-то простое, есть и нечто очень сложное. Эта сложность проявляется в тысячах отдельных церквей, сект и деноминаций, составляющих современную христианскую традицию. Спроецировать эти отдельные тела на фоне их развития в странах мира — значит предложить сбивающее с толку разнообразие. Вообразить людей, выражающих свою приверженность этой традиции в своей молитвенной жизни и строительстве церквей, в своем тихом богослужении или в своих напряженных усилиях изменить мир, значит предложить еще большее разнообразие.

Учитывая такую сложность, естественно, что на протяжении всей христианской истории как сторонники традиции, так и ее окружение пытались упростить. Сделать это можно двумя способами: сконцентрироваться на «сущности» веры и, следовательно, на неотъемлемых для нее идеях, или сосредоточиться на «самобытности» традиции и, таким образом, на границах ее исторической области. опыт.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Современные ученые определили центр этой религиозной традиции в контексте монотеистических религий. Христианство обращается к исторической фигуре Иисуса Христа на фоне опыта единого Бога и при этом стремится оставаться верным ему. Она последовательно отвергала политеизм и атеизм.

Вторым элементом религиозной традиции христианства, за редким исключением, является план спасения или искупления. Другими словами, верующие в церкви представляют себя в бедственном положении, из которого они нуждаются в спасении. По какой-то причине они отдалились от Бога и нуждаются в спасении. Христианство основано на конкретном опыте или схеме, направленной на акт спасения, то есть на приведение или «выкуп», что является частью искупления, этих Божьих творений к их источнику в Боге. Агент этого искупления – Иисус Христос.

По какой-то причине они отдалились от Бога и нуждаются в спасении. Христианство основано на конкретном опыте или схеме, направленной на акт спасения, то есть на приведение или «выкуп», что является частью искупления, этих Божьих творений к их источнику в Боге. Агент этого искупления – Иисус Христос.

Вполне возможно, что на протяжении веков подавляющее большинство верующих не использовали термин сущность для описания центрального фокуса своей веры. Сам термин имеет греческое происхождение и, таким образом, представляет собой лишь часть традиции, один элемент терминов, которые вошли в состав христианства. Сущность относится к тем качествам, которые придают чему-то индивидуальность и находятся в центре того, что отличает эту вещь от всего остального. Для греческих философов оно означало нечто, присущее и присущее предмету или категории вещей, что придавало им характер и, таким образом, отделяло их от всего другого характера. Таким образом, Иисус Христос принадлежит к сущностному характеру христианства и придает ему уникальную идентичность.