Философия Бердяева. Философия свободы

Философские идеи Бердяева

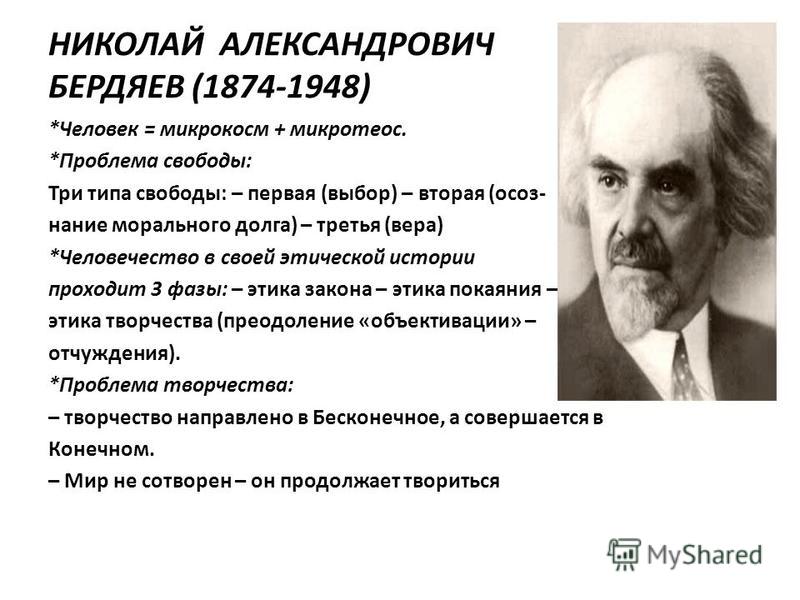

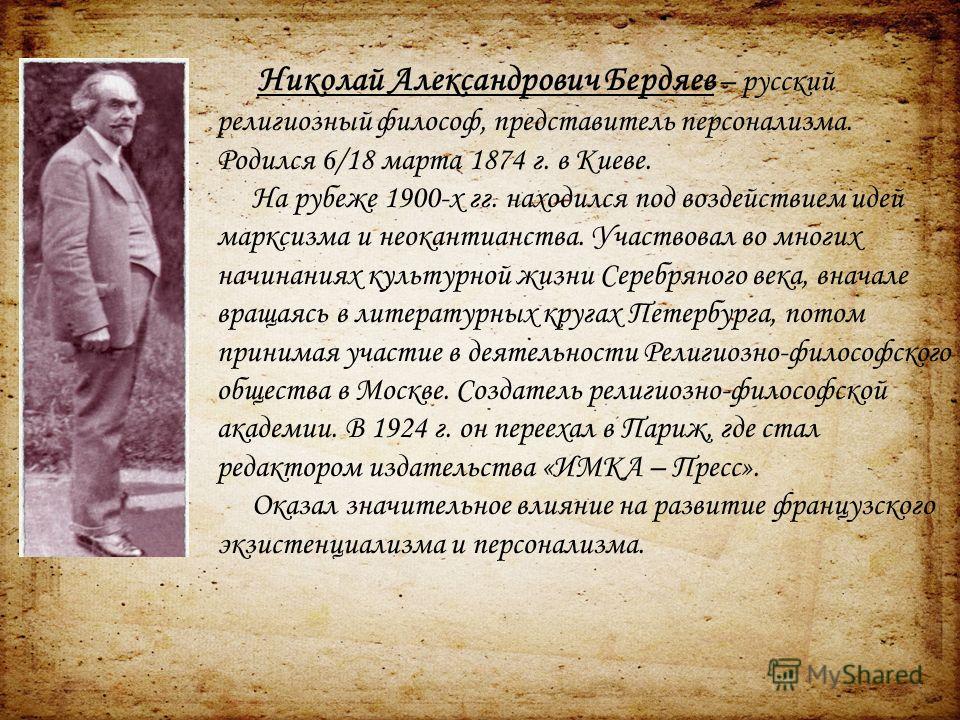

Согласно стилю изложения своих философских мыслей и основных темах, которые в своих произведениях рассматривал Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948 годы), его философию можно отнести к новой, неклассической форме разновидности экзистенциальной философии.

Философские воззрения Н. А. Бердяева не образуют целостную законченную систему с выделенным в ней понятийным аппаратом. В качестве особенностей его подхода к философии следует выделить соотнесение определенных идей и паттернов с индивидуальными формами внутреннего опыта, чувствования и переживания действительности.

В качестве основы предмета и задач философского знания, Бердяев выделяет экзистенциально-антропологический подход. Так, философии необходимо определять сущность бытия из личности человека, и с помощью человека, при этом, в качестве собственного содержания выделяя природные и исторические формы мирового устройства.

Замечание 1Дух является свободой и свободной энергией, которая стремится вырваться в природные и исторические формы мироздания.

Несмотря на то, что при определении сущности философских задач Бердяев исходит из позиций экзистенциальной философии, его понимание содержит в себя и некоторые смысловые отличия.

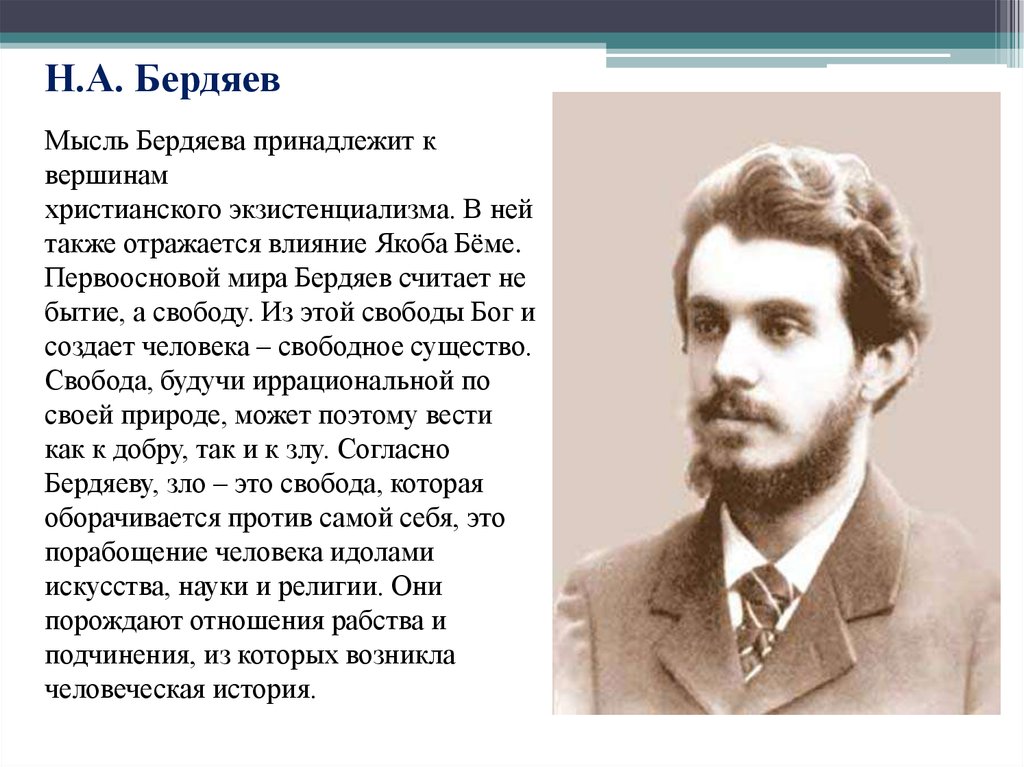

Экзистенциализм, согласно Бердяеву, не может трактоваться в качестве нерелигиозной, либо недостаточно религиозной философии. Себя он, в свою очередь, считал представителем религиозной, спиритуальной формы экзистенциализма. В отличие от представителей экзистенциального направления, Бердяев обращает внимание не на особенности трагичности человеческих форм жизнедеятельности, а на личностную свободу человека, совместно с человеческим творчеством.

Жизнь, по Бердяеву, невозможна без существующих в ней творческих, духовных, ответственных и совестных начал. Так, философу необходимо скорее причислить статус философа, обладающего экзистенциальным мышлением, а не звание обычного последователя экзистенциального направления философии, как отдельно сформированного направления, в которой существует отдельная собственная терминология.

Бердяевым был внесен значительный вклад в развитие философии XX века. Не стремясь делать глубокий анализ многообразным формам его размышлений о философии, кратко опишем его вклад в развитие данной отрасли:

- Он выдвинул идеи о свободе, как об области, которая предшествует и Богу и бытию.

- Он рассматривал идеи о творчестве, основы которого находятся в начальных формах свободы, которые формируют и определяют бытие.

- Им была выдвинута и развита антропологическая идея о существовании у человека личности, которая является воплощением непосредственно творческих паттернов свободы.

- Им была широко освещена идея об истории, как о форме существования личности с творческими способностями, которая при этом обладает свободой.

В этом и заключаются основные идеи и проблемы, которые он определил перед собой, чтобы в последующем решать на протяжении жизни.

Философия творчества и свободы

Бердяев причислял себя к «философам свободы». Свободу он понимал, как фундаментальную онтологическую реальность, в которую человек должен стремиться попасть из существующего реального мира «мнимостей», которых не существует свободы, и, следовательно, не существует и жизни.

Развивая данную идею, которая является одной из главенствующих у него, им признавалось наличие внебожественных источников человеческой свободы. Свобода, согласно Бердяеву, не является божественным созданием, свобода является категорией, которая предшествует Богу, и, следовательно, ее нельзя ограничить, либо сдержать никакими формами чуждого для нее бытия, включая и Божье.

Замечание 2Бог выступает только в качестве светлой стороны в данной свободе, а мир, который им создан также мог бы быть добрым и светлым, однако выступая в качестве творца, Бог не является ответственным за свободу, которая породила зло. Бог является всемогущим для созданного им мира, однако он не может быть властителем свободы, поскольку он не является ее создателем. Философ максимально парадоксальным образом завершил данную мысль высказыванием «Бог обладает меньшей властью, чем полицейский».

Людям сложно осознать причины того, что Бог не создал идеальный мир, в котором не существует болезней, детский слез и страданий. Ответом на это служит то, что в этом мире не было бы места для свободы, которая составляет основу мироздания, следовательно, Бог не обладает полномочиями в ее ограничении.

Ответом на это служит то, что в этом мире не было бы места для свободы, которая составляет основу мироздания, следовательно, Бог не обладает полномочиями в ее ограничении.

Миру необходимо «испытание свободой», для того, чтобы выбор доброй и светлой стороны не являлся формой вынужденного принуждения, а являлся отражением внутренней свободной позиции. Так, судьба мира является идентичной судьбе свободы в этом мире.

Так, в возвышении свободы над всем сущим и определяется смысл жизни человека – «целью человека является творчество, а не спасение».

Бердяев причислял себя к числу пророков мирового творческого и христианского переустройства. Согласно его позиции, если Боя является Творцом, а человек выступает в качестве образа и подобия Бога, то человека тоже необходимо определять в качестве творца, поскольку в противном случае он не будет оставаться человеком.

Процессы творчества представляют для Бердяева превосходство духа над душой и природой. Творческие процессы невозможны без свободы, так как свобода является компонентом творчества, которой привносит в него что-то новое.

Согласно позиции Бердяева, результатом творчества, вне зависимости от того, будет это социальным движением, либо новым направлением искусства, либо научной теорией, является то, что конечный его результат обретает собственную новую жизнь, без привязки к ее создателю. Человек не обладает властью над продуктами собственного творчества, и это составляет человеческую трагедию.

Учение о личности и обществе

Проблемы понимания свободы в философских воззрениях Бердяева имеют тесную связь с проблемами понимания личности. Согласно его позиции, «основу мировоззрения и мировосприятия составляют категории личности, свободы и творчества». Однако, что представляет из себя личность? Бердяевым выделялись принципиальные различия в категориях «личность» и «индивид».

Так, категорию «индивид» составляет биологическая природа человека, совместно с его индивидуальным телесно-душевным единством. В свою очередь, личность представляет собой религиозно-духовную категорию: источником личности является не плоть, а дух. В качестве индивида, человек является частью природы и общества, он существует в контексте действия законов, существующих в этом мире.

В качестве индивида, человек является частью природы и общества, он существует в контексте действия законов, существующих в этом мире.

Являясь личностью, человек лишь отчасти становится объектом общества и коллектива, поскольку основной его составляющей – личностью, он стремится следовать духовным формам мироустройства и Богу, стараясь найти пути экзистенциальной коммуникации с Ним.

Личность является «категорией духа». Человеку необходимо при реализации ориентации на высшие формы духовного мира преодолевать рамки и границы собственного естества, преодолевать паттерны раздвоенности и страстности, свои скитания от добра к злу, и, совместно с преодолением замкнутости на себе становиться личностью в полном смысле этого слова.

Замечание 3Спецификой трактовки Бердяева категории «личность» является то, что личность в его мировоззрении можно анализировать исключительно в рамках ценностного подхода. Для философа значимость личности представлена в высшей иерархической ценности мира, которая относится к ценностям духовной области. Личность в его понимании представляет большую ценность, нежели государство, совместно с любыми коллективными ценностями.

Личность в его понимании представляет большую ценность, нежели государство, совместно с любыми коллективными ценностями.

Понимание личности, как высшей ценности стало основой для определения философом соотношения между личностью и обществом. Согласно позиции Бердяева, личность является более приоритетной, нежели общество. Личность определяет собственные формы бытия в качестве высшего смысла мироздания, он намного ценнее как общества, так и целого космоса.

Бердяев пытался донести до людей, что не личность выступает в качестве части общества, а наоборот, общество необходимо рассматривать в качестве части личности. Личность лишь частично может быть соотнесена с обществом, так как личность обладает определенной глубиной, которая никогда не станет доступной для общества.

Проблема смысла истории

«Сущность истории находится в ее конце» – это знаменитое высказывание философа в самой полной мере отражает его позицию касательно эсхатологии – своеобразного учения о конце истории и мира. Бердяев считал, что история должна рассматриваться в контексте ее эсхатологических перспектив.

Бердяев считал, что история должна рассматриваться в контексте ее эсхатологических перспектив.

Для полного осмысления конечности истории значимым является вопрос соотношения вечности и времени.

Само по себе, течение земного времени является лишь этапом, периодом внутри вечности вселенной, оно расположено в границах вечности и прочно там укреплено.

При выходе за пределы вечности, совместно с осуществлением определенных задач, для нашей истории наступит конец. Процесс течения истории происходит в своем историческом временном периоде, однако история не может не выходить за ее пределы. Имея начало, человеческая история со временем придет к завершению.

В противном случае, отмечал Бердяев, если предположить наличие существования «дурной бесконечности» в мировом процессе, история не могла бы реализовывать переход в иные состояния, совместно с выходом из несовершенных форм существования в русло вечных форм жизни.

В следствии уверенности в конечном существовании истории Земли, и в том, что время, которое является отдельным этапом вечности рано или поздно закончится, формировались взгляды автора и на процессы прогресса. Существование бесконечной истории было бы бессмысленным, и, в случае обнаружения в ней непрерывного прогресса, он являлся бы неприемлемым, так как являлся бы средством отражения становления определенного поколения средством существования для последующих поколений.

Существование бесконечной истории было бы бессмысленным, и, в случае обнаружения в ней непрерывного прогресса, он являлся бы неприемлемым, так как являлся бы средством отражения становления определенного поколения средством существования для последующих поколений.

Из этого следует, что теории прогресса ложны и безнравственны – говорил в своих работах философ. История не является прогрессом, протекающим по восходящим линиям, также как и не является регрессом, история – это трагическое противостояние противоположных паттернов – полюсов добра и зла.

Однако, если прогресса не существует, значит не существует и идеальных форм существования общества, к которому тянется все человечество. Исходя из этого, верованиям в то, что создание такого Божьего Царства является возможным, в любых его ипостасях – коммунизма, или теократии, не суждено свершиться в человеческой истории.

История является дорогой к иным формам организации мира, следовательно, задачи, сформулированные в истории, могут быть разрешены за пределами ее границ – в сфере метаистории, которая представлена вечностью.

Философ настаивал на традиционной для экзистенциального направления позиции, согласно которой человек сам выступает в качестве создателя истории, объясняя это тем, что человек сам находится в контексте исторических событий, и, следовательно, все происходящее является «его историей», исходя из чего, человек предстает в качестве соучастника и творца истории.

Замечание 4Согласно позиции Бердяева, спасение может приобретать только общие формы, и наступить в том случае, если случатся религиозные изменения в структуре бытия, возможные благодаря творческим усилиям всего человеческого сообщества. В этом случае произойдет падение закрепощающего материального мира.

Исходя из этого, согласно позиции Бердяева, конец необходимо трактовать в качестве преображения, перехода человеческого общества в новые измерения собственного существования, в новую форму – эпоху духа, в которой центральным фактором будет являться любовь, способная творить и преображать.

Судьба России: Русская идея

Мысли о значении и роли, которую играет Россия в своей истории, совместно с ее судьбой и предназначением в контексте мирового человеческого сообщества – то есть область вопросов, которая связана с трактовкой русской идеи, особое значение имела в работах философа.

Он начал задаваться этими вопросами в годы Первой мировой войны, где произошло острое формулирование вопросов касательно русского национального самосознания, и, впоследствии он постоянно обращался к ним в процессе осмысления опыта русской революции и особенностей Второй мировой войны.

В своем труде «Судьба России», Бердяевым уже неоднократно употреблялся термин «русская идея», который упоминался в самых различных контекстах, важнейшим из которых заключается в том, что у России существует определенная миссия в отношении Европы.

Замечание 5«Судьба России заключается в освобождении различных народов. Данная миссия является основой в специфическом русском духе. Достоверность данной миссии в контексте мирового распределения миссий, для России сформулирована на уровне духовных исторических сил».

«Русская идея», как идея об «особенной миссии» России, в трудах философа основывалась на тематике Запада и Востока. В данном случае Бердяев высказывал вполне традиционные идеи своей эпохи: также, как и Хомяков, Достоевский и Соловьев, а также многие другие, он видел невозможным для России стать на исключительно западную, либо наоборот, исключительно восточную стратегию развития.

Россия, в его понимании, должна выступать в качестве Востоко-Запада, и реализовывать возникновение нового состояния общественного уклада, которое должно появиться в качестве альтернативы буржуазности: «Россия может быть осознанной и находить свою мировую миссию исключительно в рамках проблем Запада и Востока. Россия находится в центре западного и восточного миров, и, следовательно, выступает в качестве Востоко-Запада.

Бердяев был страстным приверженцем великой возрожденной России, совместно с ее историческим призванием и «особым путем». Он выступал автором идеи о «русском примере», в рамках которого Россия, приведя себя в жертву, должна выступать в качестве примера для всего человечества в ситуации преображения всех мировых жизненных процессов, совместно с ее последующим переходом в новые формы общественного христианского состояния.

Философия Бердяева. Философия свободы

Философские идеи Бердяева

Согласно стилю изложения своих философских мыслей и основных темах, которые в своих произведениях рассматривал Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948 годы), его философию можно отнести к новой, неклассической форме разновидности экзистенциальной философии.

Философские воззрения Н. А. Бердяева не образуют целостную законченную систему с выделенным в ней понятийным аппаратом. В качестве особенностей его подхода к философии следует выделить соотнесение определенных идей и паттернов с индивидуальными формами внутреннего опыта, чувствования и переживания действительности.

В качестве основы предмета и задач философского знания, Бердяев выделяет экзистенциально-антропологический подход. Так, философии необходимо определять сущность бытия из личности человека, и с помощью человека, при этом, в качестве собственного содержания выделяя природные и исторические формы мирового устройства.

Замечание 1Дух является свободой и свободной энергией, которая стремится вырваться в природные и исторические формы мироздания. В духовной силе человека, согласно Бердяеву, изначально содержатся не только человеческие, но также и богочеловеческие особенности характера, так как ее основу составляет высшее духовное существо – Бог.

Несмотря на то, что при определении сущности философских задач Бердяев исходит из позиций экзистенциальной философии, его понимание содержит в себя и некоторые смысловые отличия.

Экзистенциализм, согласно Бердяеву, не может трактоваться в качестве нерелигиозной, либо недостаточно религиозной философии. Себя он, в свою очередь, считал представителем религиозной, спиритуальной формы экзистенциализма. В отличие от представителей экзистенциального направления, Бердяев обращает внимание не на особенности трагичности человеческих форм жизнедеятельности, а на личностную свободу человека, совместно с человеческим творчеством.

Жизнь, по Бердяеву, невозможна без существующих в ней творческих, духовных, ответственных и совестных начал. Так, философу необходимо скорее причислить статус философа, обладающего экзистенциальным мышлением, а не звание обычного последователя экзистенциального направления философии, как отдельно сформированного направления, в которой существует отдельная собственная терминология.

Бердяевым был внесен значительный вклад в развитие философии XX века. Не стремясь делать глубокий анализ многообразным формам его размышлений о философии, кратко опишем его вклад в развитие данной отрасли:

- Он выдвинул идеи о свободе, как об области, которая предшествует и Богу и бытию.

- Он рассматривал идеи о творчестве, основы которого находятся в начальных формах свободы, которые формируют и определяют бытие.

- Им была выдвинута и развита антропологическая идея о существовании у человека личности, которая является воплощением непосредственно творческих паттернов свободы.

- Им была широко освещена идея об истории, как о форме существования личности с творческими способностями, которая при этом обладает свободой.

В этом и заключаются основные идеи и проблемы, которые он определил перед собой, чтобы в последующем решать на протяжении жизни.

Философия творчества и свободы

Бердяев причислял себя к «философам свободы». Свободу он понимал, как фундаментальную онтологическую реальность, в которую человек должен стремиться попасть из существующего реального мира «мнимостей», которых не существует свободы, и, следовательно, не существует и жизни.

Развивая данную идею, которая является одной из главенствующих у него, им признавалось наличие внебожественных источников человеческой свободы. Свобода, согласно Бердяеву, не является божественным созданием, свобода является категорией, которая предшествует Богу, и, следовательно, ее нельзя ограничить, либо сдержать никакими формами чуждого для нее бытия, включая и Божье.

Свобода, согласно Бердяеву, не является божественным созданием, свобода является категорией, которая предшествует Богу, и, следовательно, ее нельзя ограничить, либо сдержать никакими формами чуждого для нее бытия, включая и Божье.

Бог выступает только в качестве светлой стороны в данной свободе, а мир, который им создан также мог бы быть добрым и светлым, однако выступая в качестве творца, Бог не является ответственным за свободу, которая породила зло. Бог является всемогущим для созданного им мира, однако он не может быть властителем свободы, поскольку он не является ее создателем. Философ максимально парадоксальным образом завершил данную мысль высказыванием «Бог обладает меньшей властью, чем полицейский».

Людям сложно осознать причины того, что Бог не создал идеальный мир, в котором не существует болезней, детский слез и страданий. Ответом на это служит то, что в этом мире не было бы места для свободы, которая составляет основу мироздания, следовательно, Бог не обладает полномочиями в ее ограничении.

Миру необходимо «испытание свободой», для того, чтобы выбор доброй и светлой стороны не являлся формой вынужденного принуждения, а являлся отражением внутренней свободной позиции. Так, судьба мира является идентичной судьбе свободы в этом мире.

Так, в возвышении свободы над всем сущим и определяется смысл жизни человека – «целью человека является творчество, а не спасение».

Бердяев причислял себя к числу пророков мирового творческого и христианского переустройства. Согласно его позиции, если Боя является Творцом, а человек выступает в качестве образа и подобия Бога, то человека тоже необходимо определять в качестве творца, поскольку в противном случае он не будет оставаться человеком.

Процессы творчества представляют для Бердяева превосходство духа над душой и природой. Творческие процессы невозможны без свободы, так как свобода является компонентом творчества, которой привносит в него что-то новое. Так появляется вопрос: «Что составляет творческую трагедию?»

Согласно позиции Бердяева, результатом творчества, вне зависимости от того, будет это социальным движением, либо новым направлением искусства, либо научной теорией, является то, что конечный его результат обретает собственную новую жизнь, без привязки к ее создателю. Человек не обладает властью над продуктами собственного творчества, и это составляет человеческую трагедию.

Человек не обладает властью над продуктами собственного творчества, и это составляет человеческую трагедию.

Учение о личности и обществе

Проблемы понимания свободы в философских воззрениях Бердяева имеют тесную связь с проблемами понимания личности. Согласно его позиции, «основу мировоззрения и мировосприятия составляют категории личности, свободы и творчества». Однако, что представляет из себя личность? Бердяевым выделялись принципиальные различия в категориях «личность» и «индивид».

Так, категорию «индивид» составляет биологическая природа человека, совместно с его индивидуальным телесно-душевным единством. В свою очередь, личность представляет собой религиозно-духовную категорию: источником личности является не плоть, а дух. В качестве индивида, человек является частью природы и общества, он существует в контексте действия законов, существующих в этом мире.

Являясь личностью, человек лишь отчасти становится объектом общества и коллектива, поскольку основной его составляющей – личностью, он стремится следовать духовным формам мироустройства и Богу, стараясь найти пути экзистенциальной коммуникации с Ним.

Личность является «категорией духа». Человеку необходимо при реализации ориентации на высшие формы духовного мира преодолевать рамки и границы собственного естества, преодолевать паттерны раздвоенности и страстности, свои скитания от добра к злу, и, совместно с преодолением замкнутости на себе становиться личностью в полном смысле этого слова.

Замечание 3Спецификой трактовки Бердяева категории «личность» является то, что личность в его мировоззрении можно анализировать исключительно в рамках ценностного подхода. Для философа значимость личности представлена в высшей иерархической ценности мира, которая относится к ценностям духовной области. Личность в его понимании представляет большую ценность, нежели государство, совместно с любыми коллективными ценностями.

Понимание личности, как высшей ценности стало основой для определения философом соотношения между личностью и обществом. Согласно позиции Бердяева, личность является более приоритетной, нежели общество. Личность определяет собственные формы бытия в качестве высшего смысла мироздания, он намного ценнее как общества, так и целого космоса.

Бердяев пытался донести до людей, что не личность выступает в качестве части общества, а наоборот, общество необходимо рассматривать в качестве части личности. Личность лишь частично может быть соотнесена с обществом, так как личность обладает определенной глубиной, которая никогда не станет доступной для общества.

Проблема смысла истории

«Сущность истории находится в ее конце» – это знаменитое высказывание философа в самой полной мере отражает его позицию касательно эсхатологии – своеобразного учения о конце истории и мира. Бердяев считал, что история должна рассматриваться в контексте ее эсхатологических перспектив.

Для полного осмысления конечности истории значимым является вопрос соотношения вечности и времени.

Само по себе, течение земного времени является лишь этапом, периодом внутри вечности вселенной, оно расположено в границах вечности и прочно там укреплено.

При выходе за пределы вечности, совместно с осуществлением определенных задач, для нашей истории наступит конец. Процесс течения истории происходит в своем историческом временном периоде, однако история не может не выходить за ее пределы. Имея начало, человеческая история со временем придет к завершению.

Процесс течения истории происходит в своем историческом временном периоде, однако история не может не выходить за ее пределы. Имея начало, человеческая история со временем придет к завершению.

В противном случае, отмечал Бердяев, если предположить наличие существования «дурной бесконечности» в мировом процессе, история не могла бы реализовывать переход в иные состояния, совместно с выходом из несовершенных форм существования в русло вечных форм жизни.

В следствии уверенности в конечном существовании истории Земли, и в том, что время, которое является отдельным этапом вечности рано или поздно закончится, формировались взгляды автора и на процессы прогресса. Существование бесконечной истории было бы бессмысленным, и, в случае обнаружения в ней непрерывного прогресса, он являлся бы неприемлемым, так как являлся бы средством отражения становления определенного поколения средством существования для последующих поколений.

Из этого следует, что теории прогресса ложны и безнравственны – говорил в своих работах философ. История не является прогрессом, протекающим по восходящим линиям, также как и не является регрессом, история – это трагическое противостояние противоположных паттернов – полюсов добра и зла.

История не является прогрессом, протекающим по восходящим линиям, также как и не является регрессом, история – это трагическое противостояние противоположных паттернов – полюсов добра и зла.

Однако, если прогресса не существует, значит не существует и идеальных форм существования общества, к которому тянется все человечество. Исходя из этого, верованиям в то, что создание такого Божьего Царства является возможным, в любых его ипостасях – коммунизма, или теократии, не суждено свершиться в человеческой истории.

История является дорогой к иным формам организации мира, следовательно, задачи, сформулированные в истории, могут быть разрешены за пределами ее границ – в сфере метаистории, которая представлена вечностью.

Философ настаивал на традиционной для экзистенциального направления позиции, согласно которой человек сам выступает в качестве создателя истории, объясняя это тем, что человек сам находится в контексте исторических событий, и, следовательно, все происходящее является «его историей», исходя из чего, человек предстает в качестве соучастника и творца истории.

Согласно позиции Бердяева, спасение может приобретать только общие формы, и наступить в том случае, если случатся религиозные изменения в структуре бытия, возможные благодаря творческим усилиям всего человеческого сообщества. В этом случае произойдет падение закрепощающего материального мира.

Исходя из этого, согласно позиции Бердяева, конец необходимо трактовать в качестве преображения, перехода человеческого общества в новые измерения собственного существования, в новую форму – эпоху духа, в которой центральным фактором будет являться любовь, способная творить и преображать.

Судьба России: Русская идея

Мысли о значении и роли, которую играет Россия в своей истории, совместно с ее судьбой и предназначением в контексте мирового человеческого сообщества – то есть область вопросов, которая связана с трактовкой русской идеи, особое значение имела в работах философа.

Он начал задаваться этими вопросами в годы Первой мировой войны, где произошло острое формулирование вопросов касательно русского национального самосознания, и, впоследствии он постоянно обращался к ним в процессе осмысления опыта русской революции и особенностей Второй мировой войны.

В своем труде «Судьба России», Бердяевым уже неоднократно употреблялся термин «русская идея», который упоминался в самых различных контекстах, важнейшим из которых заключается в том, что у России существует определенная миссия в отношении Европы.

Замечание 5«Судьба России заключается в освобождении различных народов. Данная миссия является основой в специфическом русском духе. Достоверность данной миссии в контексте мирового распределения миссий, для России сформулирована на уровне духовных исторических сил».

«Русская идея», как идея об «особенной миссии» России, в трудах философа основывалась на тематике Запада и Востока. В данном случае Бердяев высказывал вполне традиционные идеи своей эпохи: также, как и Хомяков, Достоевский и Соловьев, а также многие другие, он видел невозможным для России стать на исключительно западную, либо наоборот, исключительно восточную стратегию развития.

Россия, в его понимании, должна выступать в качестве Востоко-Запада, и реализовывать возникновение нового состояния общественного уклада, которое должно появиться в качестве альтернативы буржуазности: «Россия может быть осознанной и находить свою мировую миссию исключительно в рамках проблем Запада и Востока. Россия находится в центре западного и восточного миров, и, следовательно, выступает в качестве Востоко-Запада.

Россия находится в центре западного и восточного миров, и, следовательно, выступает в качестве Востоко-Запада.

Бердяев был страстным приверженцем великой возрожденной России, совместно с ее историческим призванием и «особым путем». Он выступал автором идеи о «русском примере», в рамках которого Россия, приведя себя в жертву, должна выступать в качестве примера для всего человечества в ситуации преображения всех мировых жизненных процессов, совместно с ее последующим переходом в новые формы общественного христианского состояния.

Мое философское мировоззрение

БЕРДЯЕВ Н.А. (БЕРДЯЕВ)

МОЕ ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

(1952/1937 — #476)

В центре моего философского

творчество находится проблема человека. И поэтому моя философия

в высшей степени антропологичен. Поставить проблему человека — это

означает в то же время поставить проблему свободы, творчества,

человек, дух и история. Поэтому я в основном занимался

философия религии, философия истории, социальная философия

и этика.

Поэтому я в основном занимался

философия религии, философия истории, социальная философия

и этика.

Моя философия экзистенциального типа, если использовать современную терминологию. Но его также можно рассматривать как философия духа. В своей основной тенденции эта философия дуалистична, хотя этот термин относится к дуализму особого рода и в некоторой степени не является окончательным. Это дуализм духа и природы, свободы и детерминизм, личности и вообще, царства Божия и Царство Цезаря. И в этом я чувствую себя ближе к Канту, чем к монистическому немецкому идеализму начала XX века. Начальный Суть моего мировоззрения — в примате свободы над бытием. Это придает философии динамичный характер и объясняет основу зла, а также возможность творчества в мире чего-то нового. Свобода не может быть детерминацией бытием, свобода не ограничена даже Бог. Оно коренится в небытии.

В этом, что касается мыслителей

прошлого, особенно близкими мне были Гераклит, Ориген и св. Григорий

Нисского среди отцов церкви, Якоба Бёме, который имел огромное

значение для моего духовного развития, а в известной степени и

Кант. Что касается философов нашего времени, те, имеющие точки

со мной были Бергсон, Джентиле, Макс Шелер. Среди представителей

из экзистенциальной философии мне ближе всего Ясперс. Достоевский, Л.

Толстой, Ницше, один за другим они сыграли большую роль в

моего мировоззренческого мировоззрения, как это делали Маркс, Карлейль, Ибсен.

и Леон Блуа — в формировании моих социальных взглядов.

Что касается философов нашего времени, те, имеющие точки

со мной были Бергсон, Джентиле, Макс Шелер. Среди представителей

из экзистенциальной философии мне ближе всего Ясперс. Достоевский, Л.

Толстой, Ницше, один за другим они сыграли большую роль в

моего мировоззренческого мировоззрения, как это делали Маркс, Карлейль, Ибсен.

и Леон Блуа — в формировании моих социальных взглядов.

Задачи философии. Философия – это дисциплина или наука, scientia, о душе. Наука о душе однако это наука о человеческом существовании. особенно внутри человеческое существование раскрывает смысл бытия. Бытие раскрывает себя через субъект, а не через объект. Таким образом, философия необходимость антропологична и антропоцентрична. Экзистенциальная философия есть познание смысла бытия через субъект. Тема экзистенциален, экзистенциализирован. В объекте, наоборот, внутреннее существование скрыто. В этом смысле философия субъективна, а не цель. Он основан на духовном опыте.

Познание..jpg) Нельзя противопоставлять познание

быть. Познание есть событие внутри бытия. Познание имманентно

бытие, и дело не в том, что бытие имманентно познанию. Познание

не просто зеркальное отражение бытия внутри познавательного субъекта. Познание

носит творческий характер и сама представляет собой акт полагания смысла.

Противопоставление познающего субъекта объекту ведет к аннигиляционному

быть как субъектом, так и объектом. Познание

предмет необходимости превращает познание в объективацию. Там

существуют различные степени познания и соответствующие им степени

объективация. Чем объективнее познание, тем оно

исходит из человеческого существования и является более универсальным. Это логическое

общеобязательность имеет социальную природу. Логическая всеобщая обязательность

объективного познания связано с низшей степенью духовного

сообщество людей, основанное на общении. Сфера физико-математических

науки могут служить примером. За признание истины в

сфера математических или естественных наук духовное сообщество

людей не имеет значения.

Нельзя противопоставлять познание

быть. Познание есть событие внутри бытия. Познание имманентно

бытие, и дело не в том, что бытие имманентно познанию. Познание

не просто зеркальное отражение бытия внутри познавательного субъекта. Познание

носит творческий характер и сама представляет собой акт полагания смысла.

Противопоставление познающего субъекта объекту ведет к аннигиляционному

быть как субъектом, так и объектом. Познание

предмет необходимости превращает познание в объективацию. Там

существуют различные степени познания и соответствующие им степени

объективация. Чем объективнее познание, тем оно

исходит из человеческого существования и является более универсальным. Это логическое

общеобязательность имеет социальную природу. Логическая всеобщая обязательность

объективного познания связано с низшей степенью духовного

сообщество людей, основанное на общении. Сфера физико-математических

науки могут служить примером. За признание истины в

сфера математических или естественных наук духовное сообщество

людей не имеет значения. Но эта общность должна быть уже тем более

заметно, когда речь заходит об общественных науках. Философское познание

не может абстрагироваться от человеческого существования, ибо полагание этого

или что истине необходима духовная общность, так как метафизическая

познание не может быть в такой степени универсальнозначным, как математическое

познание. И, наконец, истины религиозного порядка требуют максимум

духовное в общности между людьми. О внутренних религиозных истинах

(истины религии) кажутся очень субъективными и очень спорными, но

для религиозных общин, которые в них верят, эти истины

универсальный и бесспорный. Проникновение в тайну бытия предполагает

творческая интуиция. Объективированное познание соответствует разрыву,

разобщенности мира, т. е. к его падению. Но внутри

пределы этого мира имеет положительное значение.

Но эта общность должна быть уже тем более

заметно, когда речь заходит об общественных науках. Философское познание

не может абстрагироваться от человеческого существования, ибо полагание этого

или что истине необходима духовная общность, так как метафизическая

познание не может быть в такой степени универсальнозначным, как математическое

познание. И, наконец, истины религиозного порядка требуют максимум

духовное в общности между людьми. О внутренних религиозных истинах

(истины религии) кажутся очень субъективными и очень спорными, но

для религиозных общин, которые в них верят, эти истины

универсальный и бесспорный. Проникновение в тайну бытия предполагает

творческая интуиция. Объективированное познание соответствует разрыву,

разобщенности мира, т. е. к его падению. Но внутри

пределы этого мира имеет положительное значение.

Социология познания

имеет значение первой степени. Его областью является установление

связь между познанием, с одной стороны, и проблемой общества

(общество) и общность (общность) общения и общности

(общение), с другой стороны. Объективное познание всегда вовлечено

с общим, а не с индивидуальным, и потому

объективированная метафизика, основанная на системе понятий, невозможна.

Метафизика есть не что иное, как философия человеческого существования; это

субъективное, а не объективное, оно опирается на символ и миф. Истина и

действительность вовсе не тождественна объективации.

Объективное познание всегда вовлечено

с общим, а не с индивидуальным, и потому

объективированная метафизика, основанная на системе понятий, невозможна.

Метафизика есть не что иное, как философия человеческого существования; это

субъективное, а не объективное, оно опирается на символ и миф. Истина и

действительность вовсе не тождественна объективации.

Антропологизм. Фундаментальной проблемой философии является

проблема человека. Бытие раскрывается в человеке и через человека. Мужчина

есть микрокосм и микротеос. Он создан по образу и подобию

Бога. Но в то же время человек есть существо природное и конечное. В человеке

есть двоякий аспект: человек есть точка пересечения двух миров,

он отражает в себе высший мир и мир низший. Как изображение

и подобие Божие, человек есть личность. Человек должным образом отличается от

индивидуум. Человек – категория духовно-религиозная,

individuum, однако, есть категория натуралистически-биологическая. Человек не может

быть частью чего-либо: это единое целое, оно соотносится с обществом,

к природе и к Богу. Человек — существо духовное, но также физическое и плотское.

В качестве плотского существа он связан со всеми циклами

мирской жизни, и как духовное существо он связан с духовным

мир и с Богом. Духовная основа в человеке не зависит ни

ни на природу, ни на общество, и не определяется ими. Свобода это

присуща человеку, хотя эта свобода и не абсолютна. Принцип

свобода не определяется ни снизу, ни сверху. Свобода, присущая

для человека свобода несотворенная и изначальная. Речь идет о иррациональном

свобода: речь идет не о свободе на самом деле, а скорее о свободе

принять или опровергнуть истину. Другая свобода есть свобода, излучающая

от истины и от Бога, свободы, проникнутой благодатью. Только признание

нетварной свободы, свобода, не укорененная в бытии, может объяснить

возникновения зла, и в то же время объясняет возможность

творческий акт и новизна в мире.

Человек — существо духовное, но также физическое и плотское.

В качестве плотского существа он связан со всеми циклами

мирской жизни, и как духовное существо он связан с духовным

мир и с Богом. Духовная основа в человеке не зависит ни

ни на природу, ни на общество, и не определяется ими. Свобода это

присуща человеку, хотя эта свобода и не абсолютна. Принцип

свобода не определяется ни снизу, ни сверху. Свобода, присущая

для человека свобода несотворенная и изначальная. Речь идет о иррациональном

свобода: речь идет не о свободе на самом деле, а скорее о свободе

принять или опровергнуть истину. Другая свобода есть свобода, излучающая

от истины и от Бога, свободы, проникнутой благодатью. Только признание

нетварной свободы, свобода, не укорененная в бытии, может объяснить

возникновения зла, и в то же время объясняет возможность

творческий акт и новизна в мире.

Учение о творчестве. Проблема творчества

занимает центральное место в моем мировоззрении. Для этого создан человек,

что он в свою очередь должен стать творцом. Он призван к творчеству.

работа в мире, он продолжает сотворение мира. Значение

и целью его жизни считается не просто спасение. Креативность

есть всегда переход от небытия к бытию, т. е. творение из

из ничего. Творчество из ничего — это творчество из свободы. В

отличие от Бога, однако, человек нуждается в материале, чтобы творить,

и в его творчестве заключен элемент, исходящий из

свобода человека. В истоке его творчества есть устремление ввысь,

победа над тяжестью мира. Но в результатах, в продуктах

творчества, обнаруживается тяга и тяга вниз. На месте

нового бытия они создают книги, статьи, картины, социальные институты,

машины, культурные ценности. Трагедия творчества состоит в несоответствии

творческого замысла с его реализацией. Творчество представляет

себя как полную противоположность эволюции. Эволюция — это детерминизм,

вопрос последовательных эффектов. Однако творчество есть свобода, изначальная

действовать. Мир не перестал создаваться, он не закончен, творение

продолжается.

Он призван к творчеству.

работа в мире, он продолжает сотворение мира. Значение

и целью его жизни считается не просто спасение. Креативность

есть всегда переход от небытия к бытию, т. е. творение из

из ничего. Творчество из ничего — это творчество из свободы. В

отличие от Бога, однако, человек нуждается в материале, чтобы творить,

и в его творчестве заключен элемент, исходящий из

свобода человека. В истоке его творчества есть устремление ввысь,

победа над тяжестью мира. Но в результатах, в продуктах

творчества, обнаруживается тяга и тяга вниз. На месте

нового бытия они создают книги, статьи, картины, социальные институты,

машины, культурные ценности. Трагедия творчества состоит в несоответствии

творческого замысла с его реализацией. Творчество представляет

себя как полную противоположность эволюции. Эволюция — это детерминизм,

вопрос последовательных эффектов. Однако творчество есть свобода, изначальная

действовать. Мир не перестал создаваться, он не закончен, творение

продолжается.

Философия религии. Откровение двояко. Это предполагает

Бог, от Которого исходит откровение, и человек, принимающий его.

принятие откровения активно и зависит от широты или узкости

сознания. Мир невидимых вещей не насильно принуждает

для нас оно проявляется в свободе. Человек не свободен в своем отрицании

чувственный мир, который его окружает, но он свободен в своем отрицании

Бог. С этим связана тайна веры. Откровение не содержит

внутри себя любой конкретной философии, любой конкретной системы мысли.

Откровение, однако, должно быть ассимилировано человеческой мыслью, которая

отличается постоянной активностью. Богословие всегда зависит от философского

категории. Но откровение не может быть обязательно связано с каким-либо особым

одна философия. Способность к изменениям и творческая активность

субъект, получая откровение, оправдывает вечный модернизм. В их

в свое время труды отцов церкви и схоластов

считались модернизмом.

Откровение двояко. Это предполагает

Бог, от Которого исходит откровение, и человек, принимающий его.

принятие откровения активно и зависит от широты или узкости

сознания. Мир невидимых вещей не насильно принуждает

для нас оно проявляется в свободе. Человек не свободен в своем отрицании

чувственный мир, который его окружает, но он свободен в своем отрицании

Бог. С этим связана тайна веры. Откровение не содержит

внутри себя любой конкретной философии, любой конкретной системы мысли.

Откровение, однако, должно быть ассимилировано человеческой мыслью, которая

отличается постоянной активностью. Богословие всегда зависит от философского

категории. Но откровение не может быть обязательно связано с каким-либо особым

одна философия. Способность к изменениям и творческая активность

субъект, получая откровение, оправдывает вечный модернизм. В их

в свое время труды отцов церкви и схоластов

считались модернизмом.

Религиозное познание

является символическим. Он не может выразить религиозную истину в рациональных понятиях. Для

разум, истина антиномична. Догма — это символ. Но это реалист

символизм, отражающий бытие, а не идеалистический символизм, отражающий

просто состояние человека. Метафизика не может найти своего завершения

в системе понятий, ибо ее конечная цель — в мифе, за пределами которого действительность

скрывает себя.

Для

разум, истина антиномична. Догма — это символ. Но это реалист

символизм, отражающий бытие, а не идеалистический символизм, отражающий

просто состояние человека. Метафизика не может найти своего завершения

в системе понятий, ибо ее конечная цель — в мифе, за пределами которого действительность

скрывает себя.

Религия – это связь между Бог и человек. Бог рождается в человеке, и человек рождается в Боге. Бог ждет от человека творческий и свободный ответ. С этим связана тайна Богочеловечества, единства внутри двойственности. Христианская философия – это философия Богочеловечества и христологии. Религиозная жизнь, первоисточник которой проявляется через откровение, подвергается влияниям и действиям социальное окружение. Это придает религиозной истории человечества особая сложность. Поэтому необходима его переработка постоянное очищение, проработка и возрождение.

Философия истории. Признание смысла

истории является аспектом иудаизма и христианства, но не греческой философии. Отношение христианства к истории двояко. христианство

исторический: это откровение Бога в истории. Но христианство

нельзя путать с историей. Это процесс внутри истории. Философия

История связана с проблемой времени. Мы живем в падшем

время, разбитое на прошлое, настоящее и будущее. Победа

над смертоносным течением времени есть основная задача духа.

Вечность — это не бесконечность времени, численно неизмеримая, а скорее

качественное, преодоление времени. Прошлое для нас всегда уже

преобразованное прошлое. Смысл истории обретается через традицию, которая

представляет собой творческую связь между прошлым и настоящим.

Смысл истории должен иметь смысл для каждого человека,

должно быть соразмерно его индивидуальной судьбе. Прогресс, однако, касается

каждого человека и каждое поколение как средство для последующих народов и поколений.

Разрывы в истории неизбежны, как кризисы и революции

внутри него неизбежны, что свидетельствует о неуспехе всех человеческих

достижения. История должна иметь конец, ибо смысл истории

связана с эсхатологией.

Отношение христианства к истории двояко. христианство

исторический: это откровение Бога в истории. Но христианство

нельзя путать с историей. Это процесс внутри истории. Философия

История связана с проблемой времени. Мы живем в падшем

время, разбитое на прошлое, настоящее и будущее. Победа

над смертоносным течением времени есть основная задача духа.

Вечность — это не бесконечность времени, численно неизмеримая, а скорее

качественное, преодоление времени. Прошлое для нас всегда уже

преобразованное прошлое. Смысл истории обретается через традицию, которая

представляет собой творческую связь между прошлым и настоящим.

Смысл истории должен иметь смысл для каждого человека,

должно быть соразмерно его индивидуальной судьбе. Прогресс, однако, касается

каждого человека и каждое поколение как средство для последующих народов и поколений.

Разрывы в истории неизбежны, как кризисы и революции

внутри него неизбежны, что свидетельствует о неуспехе всех человеческих

достижения. История должна иметь конец, ибо смысл истории

связана с эсхатологией.

Философия культуры. Культура – творческая деятельность

человека. В культуре творчество человека находит свое объективирование.

В теократических обществах, основанных на сакрализации, творческие силы

человек недостаточно свободен. Гуманизм – это освобождение творческого

личность человека, и в этом состоит его истина. Помимо темы о

культуре скрыта тема отношения человека к Богу и

к миру. Но либо Бог против человека, либо человек восстает против

Бог. Гуманизм в своем развитии привел к секуляризации культуры, а

в этой секуляризации была своя правда и разоблачение лжи. Гуманизм

однако закончилось самообожествлением человека и отрицанием

Бог. И там начался образ человека, который есть по образу Божию.

распадаться. Гуманизм перешел в антигуманизм. Мы видим это с

Маркс и с Ницше. Кризис гуманизма представляет собой движение

к принципам сверхчеловеческим, то ли ко Христу, то ли к Антихристу.

Сила техники — один из моментов кризиса гуманизма.

Вторжение масс видоизменяет культуру сверху вниз, понижает

его качество и ведет к кризису духовности. Техническая цивилизация

разрывает целостную целостность человека и превращает его в

функция. Только духовный ренессанс позволил бы человеку подчинить себе

машину себе.

Техническая цивилизация

разрывает целостную целостность человека и превращает его в

функция. Только духовный ренессанс позволил бы человеку подчинить себе

машину себе.

Социальная философия. Фундаментальная проблема это проблема

отношений между человеком и обществом. Общество представляет себя

как объективация человеческих отношений. В обществе я могу оставаться

одинокий и не встречающийся при столкновении с ты. Для социологии

человек есть незначительная часть, подчиненная обществу. Для экзистенциального

философии, напротив, общество принимает видимость того, что является частью

человека, его социальная сторона. Человеку присуще духовное

принцип, глубина, которая не определяется обществом. Мужчины принадлежат двум

сферы: царство Божие и царство кесаря. На этом основывается

права и свободы человека. Таким образом, также существуют пределы

господство государства и общества над человеком. Общество — это не организм.

Реальность человеческого общества определяется реальностью человеческого

сообщество. Объективированное общество, подавляющее личность, возникает из

разобщенность людей, от их греховного эгоцентризма. В таком

в обществе существует общение между людьми, но не общность.

высшим типом общества является общество, в котором объединены

принцип личности и принцип общности. Такой тип

общества можно назвать персоналистским социализмом. В таком обществе,

за каждой человеческой личностью была бы признана абсолютная ценность и

высшей ценности как существа, призванного к вечной жизни, и в этом социальном

организация гарантировала бы каждому возможность достижения

полнота жизни. Необходимо стремиться к синтезу

аристократический, качественный принцип личности, и демократический, социалистический

принцип справедливости и братского сотрудничества людей.

Объективированное общество, подавляющее личность, возникает из

разобщенность людей, от их греховного эгоцентризма. В таком

в обществе существует общение между людьми, но не общность.

высшим типом общества является общество, в котором объединены

принцип личности и принцип общности. Такой тип

общества можно назвать персоналистским социализмом. В таком обществе,

за каждой человеческой личностью была бы признана абсолютная ценность и

высшей ценности как существа, призванного к вечной жизни, и в этом социальном

организация гарантировала бы каждому возможность достижения

полнота жизни. Необходимо стремиться к синтезу

аристократический, качественный принцип личности, и демократический, социалистический

принцип справедливости и братского сотрудничества людей.

В эпоху

активное вторжение масс в историю и головокружительное развитие

технологического общества становится технически упорядоченным. Человечество отказывается от

органический ритм жизни и подчиняется механическому и техническому

организация. Для человека как целостного существа этот процесс вызывает тошноту.

и мучительно. Приближается теллурический период жизни человечества

все кончено. Мощь машины знаменует начало нового периода

— космогонический, поскольку подчиняет человека новому космосу. человек уже нет

дольше живет среди тел неорганических и органических, но среди организованных

тела. В такую эпоху особенно необходимо укрепление

дух и духовное движение за сохранение образа человека.

Без духовного обновления невозможно добиться социальной перестройки.

Для человека как целостного существа этот процесс вызывает тошноту.

и мучительно. Приближается теллурический период жизни человечества

все кончено. Мощь машины знаменует начало нового периода

— космогонический, поскольку подчиняет человека новому космосу. человек уже нет

дольше живет среди тел неорганических и органических, но среди организованных

тела. В такую эпоху особенно необходимо укрепление

дух и духовное движение за сохранение образа человека.

Без духовного обновления невозможно добиться социальной перестройки.

Этика. Персонализм – основа этики. Моральные суждения

а поступки всегда личные и индивидуальные, они не могут быть определены

концепции или выбор коллектива или общества. Различие между

добро и зло есть следствие грехопадения. Райское существование

стоял выше добра и зла. Существуют три взгляда на этику:

этика закона, этика искупления и этика творчества.

этика закона наиболее распространена среди грешного человечества. Этика

права есть этика общественной повседневности, она основана на подчинении

человека к нормам, и для него не существует человеческой индивидуальности. Для нее человек существует для субботы. Однако хорошие, которые соблюдают

закона, часто оказываются злыми. В этой этике идея

абстрактного блага, которое правит. Этика закона нашла свое крайнее

выражение в фарисействе. Это нормативная этика. Этика искупления

исходит из живого человеческого существования, а не из абстрактной идеи

хорошего. Этика творчества основана на творческих дарах

человечество. Творческий акт имеет нравственное значение, а нравственный поступок

творческий акт. Истинный нравственный поступок уникален, его нельзя повторить.

нравственный поступок есть не исполнение закона, нормы, а творческое

новизна в мире. Каждый творческий акт имеет нравственное значение, хотя

это может быть творчество познавательных или эстетических ценностей. Этика связана

с эсхатологической проблемой, проблемой смерти и бессмертия,

из рая и ада. Ад находится в субъективном, а не в

объективна, и она остается во времени, в бесконечном времени и не

перейти в вечность. Онтология вечного ада невозможна.

Для нее человек существует для субботы. Однако хорошие, которые соблюдают

закона, часто оказываются злыми. В этой этике идея

абстрактного блага, которое правит. Этика закона нашла свое крайнее

выражение в фарисействе. Это нормативная этика. Этика искупления

исходит из живого человеческого существования, а не из абстрактной идеи

хорошего. Этика творчества основана на творческих дарах

человечество. Творческий акт имеет нравственное значение, а нравственный поступок

творческий акт. Истинный нравственный поступок уникален, его нельзя повторить.

нравственный поступок есть не исполнение закона, нормы, а творческое

новизна в мире. Каждый творческий акт имеет нравственное значение, хотя

это может быть творчество познавательных или эстетических ценностей. Этика связана

с эсхатологической проблемой, проблемой смерти и бессмертия,

из рая и ада. Ад находится в субъективном, а не в

объективна, и она остается во времени, в бесконечном времени и не

перейти в вечность. Онтология вечного ада невозможна. Ад создан добром для зла, и в нем они оказываются

зло. Царство Божие по ту сторону нашего добра здесь и сейчас

и зло, и мысль о нем может быть только апофатической.

Ад создан добром для зла, и в нем они оказываются

зло. Царство Божие по ту сторону нашего добра здесь и сейчас

и зло, и мысль о нем может быть только апофатической.

Основные работы по пониманием моего философского мировоззрения являются: Смысл Творчества (опубликовано на английском языке под названием The Meaning of the Creative Act), The Meaning истории, философии свободного духа (опубликовано на английском языке под название «Свобода духа»), «Судьба человека, я и мир». объектов (опубликовано на английском языке под названием «Одиночество и общество»).

И в вопросах,

касаться философии культуры, можно было бы сослаться на подобные работы

моего, как Новое Средневековье (в английском тексте The End of Our

Time), «Христианство и классовая война», «Правда и ложь коммунизма».

(в английском тексте The Russian Revolution Chapter под названием The Religion

коммунизма) и

Судьба человека в современном мире.

Николай Бердяев

1937/1952 гг.

2000 переводчиком о. С. Янош

(1952/1937 — 476-ан)

МЧС ФИЛОСОФСКОЕ МИРОКОЗЕРЦАНИЕ. Впервые опубликовано 1937 г. на немецком языке как запись в сборнике Philosophen Lexicon под названием Die philosophische Weltschaung Н. А. Бердяев.

В виде журнальной статьи, впервые опубликованной посмертно в 1952 г. на русском языке, в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения». (Вестник Российского студенческого христианского движения), № 4-5.

Мы не воспроизводим здесь многочисленные библиографические сноски философов в Российском журнале Философское науки за 1990 г. (кн. 6 с. 85-89). Это было перепечатано в тексте А. А. Ермичева (редактор) 1994 г., Н. А. Бердяев: За и против, с. 23-28.

— -.

Вернуться в онлайн-библиотеку Бердяева.

Николай Бердяев о философии, пророчествах и эсхатологии — Центр Симоны Вейль

Нижеследующее взято из десятой главы последнего тома философа-крестьянина-поэта Майкла Мартина, Sophia in Exile (Angelico Press, 2021 Press). Интересно, что более ранняя версия этой главы появилась в виде эссе в русскоязычном журнале Tetradi po konservatizmu , что на английском языке переводится как «Записные книжки по консерватизму».0101 консервативный . По мнению Мартина, те, кто назвал бы себя христианами, стоят перед жестким выбором: либо пассивно («консервативно») стоять в стороне, даже когда ужасная технология полностью дегуманизирует мир и делает все безобразным, либо принять творческое, устремленное в будущее (эсхатологическое) мировоззрение. задача, завещанная нам Христом, и стремиться сделать все красиво.

Интересно, что более ранняя версия этой главы появилась в виде эссе в русскоязычном журнале Tetradi po konservatizmu , что на английском языке переводится как «Записные книжки по консерватизму».0101 консервативный . По мнению Мартина, те, кто назвал бы себя христианами, стоят перед жестким выбором: либо пассивно («консервативно») стоять в стороне, даже когда ужасная технология полностью дегуманизирует мир и делает все безобразным, либо принять творческое, устремленное в будущее (эсхатологическое) мировоззрение. задача, завещанная нам Христом, и стремиться сделать все красиво.

Приведенная ниже версия сокращена из соображений экономии места.

— Редакция

Для Бердяева философия — это многое, но ни в коем случае не академическое упражнение, выполняемое для сверстников. Идея соответствия мнениям даже высококультурной группы отталкивала его, так как она всегда компрометирует сущностную свободу философа, который продает свое первородство за тарелку чечевицы, апеллируя к толпе, сколь бы изощренной ни была ее точка зрения. Бердяев считает, что философия — это прежде всего творческий акт, и как таковой он должен сопротивляться искушению принятия, обещанному профессиональным одобрением.

Бердяев считает, что философия — это прежде всего творческий акт, и как таковой он должен сопротивляться искушению принятия, обещанному профессиональным одобрением.

Раздраженный тенденцией некоторых философов и философских школ относиться к философии как к науке, Бердяев вернул себе законную творческую сферу этого искусства:

Философия есть скорее искусство, чем наука. Философия есть особое искусство, принципиально отличное от поэзии, музыки или живописи, — это искусство познания. Философия — это искусство, потому что это творчество. Философия есть искусство, потому что она предполагает призвание и особый дар свыше, потому что личность ее создателя запечатлевается в ней не меньше, чем в музыке или поэзии… Философия есть искусство свободного познания путем создания идей, противостоящих данному миру и необходимости и проникающих в последнюю сущность мира. Мы не можем поставить искусство в зависимость от науки, творчество от приспособления, свободу от необходимости.

[1]

Как искусство философия, как и все искусства, характеризуется актами интуиции, « sine qua non философии» ( Одиночество и общество , 1934).[2] Как интуитивный акт философия для Бердяева является одновременно актом откровения. Поскольку это акт откровения, философия не должна быть ограничена в своей свободе клаустрофобным подчинением рациональности, как в схоластической традиции и ее современных итерациях в идеализме и позитивизме. Откровение преображает философию.[3] Тем не менее, философ не может просто поддаться атавистическому принятию религиозных притязаний, ибо тогда он уже не был бы философом: «Трагедия философа берет свое начало в попытке ограничить свое стремление к знанию призывом к Божественной Милости или призывом к универсальному характеру естественной необходимости».[4] Занимаясь μεταξύ (метаксу: посредничество или мост) между религией и наукой, философ обнаруживает, что находится в конфликте с обеими, но при этом участвует в той среде, которую они исследуют.

Тем не менее, для Бердяева философия в своей основе есть религиозное стремление, стремление с онтологией, борьба с Богом, несмотря на атеистические, материалистические или рационалистические утверждения об обратном. «Для философии совершенно бесполезно скрывать свою истинную природу, — пишет он в Freedom and the Spirit (1927), — ибо она всегда положительно или отрицательно религиозна». [5] Подобно (французскому философу) Пьеру Адо, для Бердяева философия есть духовное упражнение; но еще больше он подчеркивает ее реальность как духовную деятельность : «В творческом познающем акте философии есть подъем к иному бытию, иному миру, дерзновению приблизиться к последней тайне». Бытия, хотя и не «просто озарение Бытия, но есть сам свет в сокровенных глубинах Бытия. На самом деле знание имманентно Бытию, а не Бытие в знании»[7]. Один из аспектов этого Бытия проявляется в раскрытии Софии.

Как стремление к истине и любовь к мудрости философия по своей сути софианна для Бердяева. Сам философский акт указывает как на софианское движение в душе, так и на софианский телос. «София движет всей истинной философией. На вершине философского сознания София входит в человека»[8]. Софианство, кроме того, приближается из будущего и того, что Бердяев предвосхищает как «новое средневековье». Как он пишет в «Конец нашего времени » (1924): « — вечная женственность».0101, у которого такое великое будущее в грядущей истории».[9] София также является фундаментальной для понимания Бердяевым преображения — общества, культуры, религии, человека и самой земли — столь важной темы. за его философию: «Преображение земли возможно только через софианский аспект. Полное отрицание всякой софиологии ведет к омертвевшему дуалистическому теизму, а в конце концов и к деизму»[10]. Пророческое напряжение, играющее столь глубокую роль в мысли Бердяева[11], невообразимо вне его софиологии.

Сам философский акт указывает как на софианское движение в душе, так и на софианский телос. «София движет всей истинной философией. На вершине философского сознания София входит в человека»[8]. Софианство, кроме того, приближается из будущего и того, что Бердяев предвосхищает как «новое средневековье». Как он пишет в «Конец нашего времени » (1924): « — вечная женственность».0101, у которого такое великое будущее в грядущей истории».[9] София также является фундаментальной для понимания Бердяевым преображения — общества, культуры, религии, человека и самой земли — столь важной темы. за его философию: «Преображение земли возможно только через софианский аспект. Полное отрицание всякой софиологии ведет к омертвевшему дуалистическому теизму, а в конце концов и к деизму»[10]. Пророческое напряжение, играющее столь глубокую роль в мысли Бердяева[11], невообразимо вне его софиологии.

То, что пророчество как участие в эсхатоне составляет неотъемлемую часть мысли Бердяева, констатирует очевидное. Названия многих его книг — «Судьба России» (1918), «Конец нашего времени» [a.k.a. Новое средневековье ] (1924), Судьба человека (1931), Судьба человека в современном мире (1934), Начало и конец (1947) — сделайте это предельно ясным . Как заметил Мэтью Спинка, Бердяев «возможно, уникален в своем акценте на творческой, динамичной интерпретации эсхатологии»[12]. Возможно, это действительно несколько преуменьшение.

Названия многих его книг — «Судьба России» (1918), «Конец нашего времени» [a.k.a. Новое средневековье ] (1924), Судьба человека (1931), Судьба человека в современном мире (1934), Начало и конец (1947) — сделайте это предельно ясным . Как заметил Мэтью Спинка, Бердяев «возможно, уникален в своем акценте на творческой, динамичной интерпретации эсхатологии»[12]. Возможно, это действительно несколько преуменьшение.

В связи со своими представлениями о творчестве Бердяев описывает свое внимание к философии как откровение в терминах «действующей эсхатологии». «Деятельная эсхатология, — пишет он, — есть оправдание творческой силы в человеке»[13]. Это потому, что «излияние Духа, изменяющее мир, есть действие духа в самом человеке. [14] Активная эсхатология Бердяева, таким образом, говорит о возрождении всех вещей или, если принять чисто религиозную терминологию, об их прославлении. Идея обожения, в самом деле, тинктура (говоря языком Бёма) вся мысль Бердяева. Более того, это прославление, приближающееся из будущего, заключается в Пришествии Христа, которое движется к настоящему, точно так же, как история движется к своему приходу, и они сходятся почти на пути суперколлайдера.[15]

Более того, это прославление, приближающееся из будущего, заключается в Пришествии Христа, которое движется к настоящему, точно так же, как история движется к своему приходу, и они сходятся почти на пути суперколлайдера.[15]

Но приход эсхатона возвещает о себе тревогой. И хотя Бердяев уверен в окончательной победе Христа, он не так уверен в добровольном участии человека в преобразованиях, подразумеваемых Его приходом. По-видимому, человек предпочел бы держаться за мертвые формы прошлого, их оболочки и призраки, чем сотрудничать со Христом в возрождении всего сущего. Конечно, что-то от идеи Беме о том, что Божья любовь ощущается ужасом для грешников, поскольку она сжигает нечистоты души, преследует здесь метафизику Бердяева. «Человек входит в новый космос», — пишет он:

Все элементы нашей эпохи были в прошлом, но теперь они обобщены, универсализированы и раскрыты в своем истинном виде. В эти дни мировой агонии мы остро чувствуем, что живем в падшем мире, раздираемом неизлечимыми противоречиями.

..

Мир переживает период агонии, очень напоминающий конец античности. Но нынешнее положение более безнадежно, так как в конце древности христианство вошло в мир как новая молодая сила, тогда как теперь христианство, в свой человеческий век, старо и обременено долгой историей, в которой христиане часто грешили и предавали свои права. идеал. И мы увидим, что суд над историей есть также суд над христианством в истории[16].

Христианство, то есть в своей амнезии, забыло, как делать все новое.

____________

_______

Но не только теозис характеризует будущее: существует также то, что мы могли бы назвать «пассивной эсхатологией», и ему сопутствует большая опасность. Определяющая черта этой пассивной эсхатологии полностью связана с тем, как технологии и механизация преображают (или, точнее, уродуют) человека, поскольку их новшества и методы слепо и некритически приветствуются и внедряются в человеческую жизнь. Это движение основательно компрометирует бытие человека: «Перед нами встает вопрос, называть ли человеком то существо, которому принадлежит будущее, как прежде, или как-то иначе?»[17] Учитывая последующую колонизацию человеческой личности методами генной инженерии. , гормональное лечение и пластическая хирургия — только для начала — можно было бы заключить, что Бердяев был более чем прозорлив.

Это движение основательно компрометирует бытие человека: «Перед нами встает вопрос, называть ли человеком то существо, которому принадлежит будущее, как прежде, или как-то иначе?»[17] Учитывая последующую колонизацию человеческой личности методами генной инженерии. , гормональное лечение и пластическая хирургия — только для начала — можно было бы заключить, что Бердяев был более чем прозорлив.

Бердяев, как и его современники Мартин Хайдеггер и Рудольф Штайнер, предупреждал о росте технологий и их влиянии на человеческое процветание. Хотя он умер в 1948 году, до появления телевидения и задолго до тотализации технологий и технократии, вылившейся в информационную революцию и господство социальных сетей, его слова поразительно (и в некоторой степени пугающе) пронзительны:

Величайшие победы человека в области науки, как и в области технического господства над природой, стали главной причиной дегуманизации человека. Человек больше не является хозяином машин, которые он изобрел.

Наша современная механизированная цивилизация губительна для внутренней жизни человека, ибо разрушает его целостность, уродует его эмоциональную жизнь, делает его орудием нечеловеческих процессов, отнимает у него всякую возможность созерцания быстрым увеличением темпа жизни. 18]

Недавние предупреждения от раскаявшихся предпринимателей социальных сетей Чамата Палихапития и Шона Паркера не сделали ничего, кроме подтверждения наблюдения Бердяева, и ситуация теперь должна быть намного хуже, чем он когда-либо мог себе представить. Такой дегуманизированный мир, по Бердяеву, «ставит человека под знак бесовской одержимости и потери равновесия». альтернатива. «Мир грозит превратиться в организованный и технизированный хаос, в котором могут жить только самые ужасные формы идолопоклонства и демонопоклонства»[20] 9.0007

Однако для Бердяева подъем технологической колонизации человека произошел не просто случайно. Скорее, это результат распада культуры и неспособности христианства преобразовать общество. Под влиянием убеждения Соловьева, что западное христианство, создав культуру, не создало христианской культуры, тогда как восточное христианство вообще не создало культуры, хотя его общество было христианским[21], Бердяев возлагает вину на ноги христианства, погрязшего в своих многочисленных грехах и больше заботящегося о сохранении прошлого, чем заботы о будущем. Его критика язвительна:

Под влиянием убеждения Соловьева, что западное христианство, создав культуру, не создало христианской культуры, тогда как восточное христианство вообще не создало культуры, хотя его общество было христианским[21], Бердяев возлагает вину на ноги христианства, погрязшего в своих многочисленных грехах и больше заботящегося о сохранении прошлого, чем заботы о будущем. Его критика язвительна:

Мы являемся свидетелями суда не только над историей, но и над христианским человечеством…. Задача создания более справедливого и гуманного общественного порядка попала в руки антихристиан, а не самих христиан. Божественное отделилось от человеческого. Это основа всех суждений в нравственной сфере, перенесенных теперь на христианство.[22]

Кроме того, христианство не смогло спасти культуру, потому что оно не было христианским:

В этом видимом мире нет внешнего единства в Церкви; его вселенность не полностью актуализирована. Не только разделение Церквей и множественность христианских конфессий, но и сам факт существования в мире вообще нехристианских религий, а кроме того, и антихристианского мира, доказывает, что Церковь находится еще в просто потенциальное состояние и что его актуализация еще не завершена.

[23]

Кроме того, христианство, по Бердяеву, слишком влюблено в собственное прошлое, тем самым пренебрегая своим истинным призванием:

В историческом христианстве присущий ему пророческий элемент ослабел, и поэтому оно перестает играть активную и руководящую роль в истории. Мы больше не смотрим ни на что, кроме прошлого и прошлого просветления. Но это будущее, которое нуждается в освещении.[24]

И не только ослабел пророческий элемент, но, поскольку он ослабел, ослабло и христианство tout court :

Христианство в ходе своей истории слишком часто подчинялось грубым фактам; лидеры церквей слишком часто приспосабливались к различным политическим и социальным порядкам, и церковный суд выносится только после того, как произошло событие. Результатом этого стала потеря мессианского сознания и исключительное обращение к прошлому.[25]

Даже аккомодационный подход христианства к «взаимодействию с миром», сосредоточенный на настоящем, оказывается бесплодным: «Приспособление христианства к социальной структуре и силам, которые господствовали над ним, изуродовали христианство в ходе истории и, естественно, вызвали возмущение . Духовных глубин христианства больше не видно».

Духовных глубин христианства больше не видно».

Столкнувшись с реалиями христианской истории и культуры и грядущей бесовской технизацией человека, Бердяев может сделать лишь вывод, что «либо нас ожидает новая эпоха в христианстве и произойдет христианское возрождение, либо христианство обречено на гибель». погибнет», хотя он прекрасно знает, что врата ада не одолеют его.[27] Бердяев делает ставку от имени Церкви Торжествующей, но он осуждает дегенеративное христианство, когда видит его, потому что знает, что несостоятельность культуры по своей сути является несостоятельностью христианства. Он признает парадокс.

Парадокс в том, что только христианство может спасти мир от христианства. Таким образом, Бердяев пророчит приход «нового христианства», которое «перегуманизирует человека и общество, культуру и мир», ибо «только в Богочеловечестве, Теле Христовом, человек может спастись»[28]. такое возрождение не без условий:

Будущее зависит от нашей воли и от наших духовных усилий.

Это надо сказать о будущем всего мира. Роль, которую сыграет христианство, безусловно, будет огромна при условии, что его старые фиктивные формы будут оставлены позади, а его пророческий аспект раскроется как источник иного отношения к социальной проблеме[29].]

В языке, в какой-то степени резонирующем с понятием Тейяра де Шардена о точке Омега, Бердяев мыслит всю историю, всю жизнь как движение «к центральному событию абсолютной важности, Второму пришествию Спасителя»[30]. ] Кроме того, для Бердяева христианство, хотя и отрекшееся в значительной части от своего призвания в этом мире, еще не завершило свою миссию; в ней еще есть неиспользованные резервы творчества и откровения, дремлющие благодаря нарастанию столетий и столетий покорности мирскому: «Когда в Церкви нет смысла созидательной миссии, следует духовный упадок»[31]. Бердяев, среди прочих. вещи, увидел, что его задача состоит в том, чтобы пробудить христианство к этой миссии:

Все вопросы еще не решены, и христианство не является законченным продуктом и не будет завершено до скончания века; его исполнение соответствует приходу Царства Божия. Но если мы ищем это Царство Божие и движемся к нему, мы не можем находиться в статичном состоянии. Существование статичного православия или католицизма — чистый вымысел, кусок простого самовнушения, и он возникает из объективации и «абсолютизации» того, что является просто временными периодами церковной жизни[32].

Но если мы ищем это Царство Божие и движемся к нему, мы не можем находиться в статичном состоянии. Существование статичного православия или католицизма — чистый вымысел, кусок простого самовнушения, и он возникает из объективации и «абсолютизации» того, что является просто временными периодами церковной жизни[32].

Но надо задаться вопросом, не справился ли он с этой задачей.

Нынешний христианский ландшафт предполагает, что, по большей части, да. В то время как консервативные элементы христианства стремятся сохранить воображаемое прошлое (в некоторых формах традиционалистского католицизма, например, в некоторых формах англиканства Высокой церкви и во всем православном мире), более либеральные элементы христианства смотрят в настоящее (например, в гомосексуализме). брак, роль женщины в церкви, гостеприимство к ЛГБТ.) Будущее, кажется, никого не волнует.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Николай Бердяев, Смысл творческого акта , пер. Дональд А. Лоури (Нью-Йорк: Collier Books, 1962), 30.

Дональд А. Лоури (Нью-Йорк: Collier Books, 1962), 30.

[2] Николай Бердяев, Одиночество и общество , пер. Джордж Риви (Лондон: Geoffrey Bles/The Centenary Press, 1947), 13.

[3] Там же.

[4] Там же, 14–15.

[5] Николай Бердяев, Свобода и дух , пер. Оливер Филдинг Кларк (Лондон: Джеффри Блес/The Centenary Press, 1935), 3.

[6] Смысл творческого акта , 42.

[7] Одиночество и общество , 43.

[8] Смысл творческого акта , 29.

[9] Николай Бердяев, Конец нашего времени , пер. Дональд Аттуотер (Лондон: Sheed & Ward, 1933), 118. Berdyaev’

[10] Н.А. Бердяев, «Исследования, касающиеся Якоба Беме, Этюд II: Учение о Софии и Андрогине; Я. Беме и русское софиологическое течение» (первоначально появилось в Путь 21 [Апрель 1930]: 34–62), пер. С. Янос http://www.berdyaev.com/berdiaev/berd_lib/1930_351.html

[12] Мэтью Спинка, Николя Бердяев: Пленник свободы (Филадельфия: The Westminster Press, 1950), 196.

[13] Рабство и свобода , 265.

[14] Там же.

[15] Свобода и дух , 304.