2.2. Феодальная раздробленность на Руси

Наивысшей точки своего развития, расцвета Древнерусское государство достигло при Ярославе Мудром (1019–1054 гг.). После смерти Ярослава и кратковременного периода совместного правления трех его сыновей (Изяслава, Святослава и Всеволода) начались междоусобицы, продолжавшиеся несколько десятилетий. После смерти Всеволода в Киеве княжил Святополк Изяславич (1093-1113 гг.). В это время борьба между князьями разворачивается с новой силой. Положение усугублялось неурожаями и набегами половцев. Понимая пагубность междоусобиц, князья пытаются договориться. В 1097 г. в г. Любече состоялся княжеский съезд. Князья на нем решили: «Кождо да держить отчину свою». Договоренность князей в Любече зафиксировала то, что стало фактом истории – распад единого государства.

В событиях конца XI – начала XII вв. выдвинулся князь Владимир Всеволодович Мономах (1053 — 1125), правитель Переяславского княжества. Мономах сумел организовать несколько больших походов в глубь «Половецкого поля». Русские дружины доходили до низовьев Дона и Азовского моря. После этого половецкое давление на Русь резко ослабло. Победы принесли Владимиру Мономаху славу полководца и дальновидного государственного деятеля, сумевшего организовать совместные походы князей. В 1113 г. бояре пригласили Мономаха на великокняжеский стол в Киев. Владимир Мономах предпринял энергичные меры по восстановлению единства страны. Во всех крупных городах были посажены князьями его сыновья: Мстислав (Новгород), Ярополк (Переяславль), Вячеслав (Смоленск), Андрей (Владимир-Волынский), Юрий Долгорукий (Ростово-Суздальская земля). Усобицы прекратились почти на двадцать лет. Однако единство государства оказалось недолговечным.

Хронологически начало периода раздробленности историческая традиция относит к 1132 г., когда после смерти Мстислава, сына Мономаха, русская земля распалась на отдельные княжества.

И причины, и характер раздробленности историки в разное время оценивали по-разному. Большинство историков досоветского периода вели речь о государственной, а не феодальной раздробленности, поскольку считали, что русские крестьяне XII-XIV вв. были свободными арендаторами частновладельческой земли.

По мнению Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, период раздробленности был своего рода смутой. Понятие феодальной раздробленности представители «государственной» школы по отношению к Руси не употребляли. В.О. Ключевский говорил не о раздробленности, а об «удельном строе». Используя понятие «феодализм» только по отношению к Западной Европе, В.О. Ключевский говорил о государственной децентрализации Руси.

В советской литературе раздробленность получила определение феодальной и рассматривалась со времен М.Н. Покровского (1920-е годы) как закономерный этап в поступательном развитии производительных сил. При этом раздробленность характеризовалась как новая форма государственной организации, а ее главные причины сводились к экономическим. Согласно концепции Л.Н. Гумилева, раздробленность Киевской Руси стала результатом спада пассионарной энергии в системе древнерусского этноса.

В современной литературе обращается внимание на следующие важнейшие причины раздробленности. Подрывали единство междоусобные войны и переделы земель, продолжавшиеся фактически весь период Киевской Руси. Однако, будучи издавна обычным делом на Руси, междоусобицы не приводили прежде к распаду раннефеодального государства, а лишь ослабляли и разоряли население. Распаду Древней Руси в большой мере способствовал порядок престолонаследия, установленный Ярославом Мудрым, согласно которому власть в государстве должна принадлежать старшему в великокняжеском роду. По завещанию Ярослава каждый из его сыновей получил удел. По замыслу Ярослава Мудрого в случае смерти киевского князя его место занимает следующий по старшинству брат, и происходит соответствующее передвижение князей по уделам. Такой порядок таил в себе разрушительные силы, прежде всего потому, что среди внуков Ярослава трудно было определить старшинство. Неизбежным результатом стало усиление борьбы за власть среди потомков Ярослава. Междоусобная борьба приняла всеобщий характер. За 170 лет до монгольского нашествия летописи фиксируют более 90 усобиц, длившихся подчас годами, кровавых и разорительных для крестьян и горожан.

Важной причиной раздробленности был натуральный характер древнерусской экономики, при котором отсутствовали глубокие экономические связи между отдельными княжествами. Натуральная экономика – это совокупность замкнутых хозяйственных единиц, слабо включенных в торговые и иные экономические отношения. Эти единицы являются самодостаточными, и им почти не нужны внешние факторы развития. Но все это не объясняет в полной мере нарастания процессов раздробленности. Экономика Руси имела натуральный характер и в период образования единого Древнерусского государства, и в период образования централизованного государства в XIV-XV вв. Следовательно, не политические причины и не натуральный характер экономики были главными причинами распада.

Следует признать, что феодальная раздробленность – объективный процесс, которого не избежала ни одна европейская страна. Известный отечественный историк А.Н. Сахаров следующим образом характеризует важнейшие причины раздробленности. В рамках единого государства за три века сложились самостоятельные экономические районы, выросли новые города, получили развитие крупные вотчины. В каждом из этих центров выросли и окрепли феодальные кланы – боярство с вассалами, богатая верхушка городов, церковные иерархи. Все это происходило на фоне бурного развития производительных сил общества. Усложнилась социальная структура русского общества. Развивалась зависимость сельских жителей от землевладельцев. В результате новая Русь уже не нуждалась в прежней раннесредневековой централизации. Для новой структуры хозяйства нужны были иные масштабы государства. Огромная Киевская Русь с ее весьма поверхностным политическим единством уже не соответствовала нуждам крупных городов с их разветвленной феодальной иерархией, нуждам вотчинников, стремящихся иметь власть, близкую их интересам, которая могла бы полно и решительно отстаивать эти интересы. Зарождалось дворянство, в основу жизнедеятельности которого была положена служба сюзерену в обмен на земельное пожалование. Эта система еще более укрепляла позиции местных князей. Они также нередко опирались на возросшую политическую активность горожан.

Следует назвать и такую причину раздробленности Руси, как утрата былого значения пути «из варяг в греки». Уже в XI–XII вв. в период Крестовых походов основные торговые пути переместились в Средиземное море. Роль главных торговых посредников между Европой и Азией стали играть Венеция и Генуя. Постепенно Киев потерял статус крупного международного центра торговли. У Киева оставалось все меньше средств для поддержания крепкой централизованной власти, для содержания административного аппарата и единого войска. Одной из причин упадка Древней Руси были набеги кочевников.

В результате действия центробежных сил Древнерусское государство в середине XII в. распалось на 14 княжеств. Отдельно от них находился Новгород, где была установлена боярская республика. Дальнейшее развитие восточнославянских земель протекало в рамках отдельных государств: Владимиро-Суздальского, Муромо-Рязанского, Галицко-Волынского, Чернигово-Северского, Пинско-Туровского и других. Позже эти княжества стали объединяться вокруг трех основных центров: Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, а также Новгородской республики.

Будучи феодальными государствами, эти образования представляли разные виды государственности. Для Владимиро-Суздальского княжества была характерна сильная княжеская власть, генетически связанная с утвердившимся позднее самодержавием. В Новгородской земле установился республиканский строй, сочетавший власть князя, боярства и народное вече. Для Галицко-Волынского княжества было характерно противостояние традиционно сильного боярства и княжеской власти.

Распад Древней Руси ослабил сопротивление русских земель внешним силам, привел к активизации половцев и способствовал поражению в борьбе с монголо-татарами. Вот почему в сознании современников и последующих поколений политический распад Руси рассматривался как большое бедствие.

Между тем еще В.О. Ключевский отмечал, что период раздробленности – это время переходное от Киевской Руси к Московской. Ключевский обращал внимание на то, что в удельный период, несмотря на раздробление, сохранялись интегрирующие тенденции. Несмотря на кризис центральной власти, шел процесс этнической консолидации населения северо-восточной Руси.

Говоря о раздробленности, необходимо помнить и о том, что политический распад Руси не был полным. История Древней Руси продолжалась. Это не был простой «распад» Руси. Изменилась форма государственности – от раннефеодальной монархии к своеобразной федерации княжеств и земель. Сохранилось относительное единство русских земель: власть киевского князя, хотя и формальная, общерусская церковь и ее организация, внешняя опасность, общая для всех культура, вера и единый древнерусский язык, этническая общность, общерусское законодательство, экономические связи, общерусский строй политической власти. Резкое изменение исторических условий существования русских земель произошло в середине XIII века.

Феодальная раздробленность – прогрессивное явление для определенной эпохи развития. В этот период наблюдался бурный рост городов и вотчинного хозяйства в отдельных княжествах, выход княжеств на международную арену, продолжала развиваться культура, укреплялась православная церковь, шло неуклонное развитие крестьянского хозяйства и ремесла, осваивались новые пахотные земли. Вот почему с точки зрения общеисторического развития политическое раздробление Руси – закономерный этап на пути к будущей централизации и экономическому и политическому подъему.

Таким образом, феодальная раздробленность – естественный этап в развитии феодализма. Она способствовала развитию новых социально-экономических центров, упрочению феодальных отношений, хотя и имела негативные стороны: раздробление единого государства ослабило способность русского этноса противостоять внешней опасности.

studfiles.net

Феодальная раздробленность Киевской Руси

Раздробленность на Руси

Хронологическим началом периода раздробленности считается 1132г., когда после смерти Мстислава, сына Мономаха, по выражению летописи и «разодралась земля Русская».

Хронологическим началом периода раздробленности считается 1132г., когда после смерти Мстислава, сына Мономаха, по выражению летописи и «разодралась земля Русская».

Раздробленность – это период истории, в который происходит дробление власти и распад прежней государственности Киевской Руси.

Нужно сказать, что процесс регулировки внутригосударственных связей в Киевской Руси происходил не без сложностей в отношениях между центральной властью и местным самоуправлением. Но, несмотря на это, централизм управления вполне уживался с местными особенностями и традициями и, тем не менее, в 1 половине XII века разъединяющей тенденции взяли верх. В чем причины этого?

– Порядок наследования власти, установившейся на Руси, был не отрегулирован. Весь княжеский род считался коллективным собственником земли Русской. Самый старейший по возрасту князь занимал великокняжеский престол, а остальные родственники получали в управление отдельные земли, причем, чем меньше брат, тем хуже и беднее были его земли. Со смертью великого князя весь род приходил в движение, перемещаясь с худшего стола на лучший. Очередность владения великокняжеской властью определялась постаршинству и передавалась от брата к брату. В начале эта схема была простой и понятной. Но когда умножилось число князей и ветвей правящего рода, появилось много сверстников и стало трудно распознавать, кто кого старше и кто кому кем приходится. Отсюда вытекает двойное политическое раздробление Руси:

- Династическое.

- Географическое.

Рассмотрим их подробнее:

По мере размножения князей отдельные линии княжеского рода все далее расходились друг с другом отчуждаясь одна от другой. Но затем каждая из этих ветвей, враждуя с другими из-за владельческой очереди, все плотнее усаживалась на постоянное владение в известной области. Потому, одновременно с распадением княжеского рода на местные линии и Русская земля распадалась на обособленные друг от друга области, земли. А с таким владельческим разъединением правящего рода разрывались и политические связи между областями.

– Второй блок причин вызвавших раздробленность на Руси – экономический. В условиях господства замкнутого натурального хозяйства у произ- водителей не было заинтересованности в развитии товарных рыночных от- ношений. А слабая заинтересованность в экономических связях влекла за собой и разрушение политических связей.

С другой стороны – государство Киевская Русь возникло в условиях действия в экономике натурального хозяйства, следовательно, необходимо найти дополнительные факторы, приведшие к раздробленности. Среди них можно назвать следующие:

а) Государство Киевская Русь во многом возникло под действием необходимости безопасности различных народов и держалось силой дружины. Но с ростом и укреплением городов все чаще возникает стремление обосо- биться и опереться на собственную силу. В городах, как в центрах отдельных земель, начинаются восстания и мощи дружины уже не хватает, чтобы сохранить единство на такой большой территории.

б) Также это тесно связано с процессом оседания самих дружинников на землю. Если в IX – X веках князь собирал деньги и другие поборы со всех земель, а дружина получала содержание уже от него, то позже, по мере того, как дружинники получали землю, право собирать налоги и пошлины с этих земель переходило к ним. Постепенно доходы дружинников-владельцев земель становились не зависящими от милости князя. А ослабление экономической зависимости влекло за собой и разрушение политической зависимости владельцев земель – феодалов от князя. На территории своей вотчины феодал сам собирал налоги, вершил суд, в результате чего в самостоятельных вотчинах образовался свой государственный аппарат: дружина, суды, тюрьмы. А поэтому местные феодалы не так преданно относятся к Киевскому князю и постепенно разъединяющие тенденции берут верх. И, наконец, еще одно обстоятельство, оказавшее существенное влияние на общественный порядок Руси – ее географическое положение. Расположившись на самой окраине культурно-христианского мира, она оказалась в непосредственном соприкосновении со степью и ее обитателями – племенами кочевников. Отсутствие стабильности и постоянная угроза подвергнуться нападению после долгих лет изнурительной но малоэффективной борьбы все же вынудили Русь сдвинуться с насиженных днепровских мест. С XII века начинается за- пустение днепровской Руси, усугубившееся татарским погромом 1229- 1240гг. Отток же населения с этой территории идет в двух противоположных направлениях: одна струя направляется на Запад, вглубь Галиции и Польши, что вызывает усиление и рост влияния Галицкого княжества, а другая струя переселенцев направляется на северо-восток за реку Угру, в междуречье Оки и Волги, на земли Ростово-Суздальского княжества, которому предстояло стать новым центром русских княжеств. Этот центр обладал очень важной особенностью: если Приднепровье сначала было заселено, а затем здесь возникла княжеская власть, то северо-восточные земли сначала стали княжеской собственностью, а потом начали заселяться. Поэтому люди пришедшие на эти места не могли претендовать на неотъемлемые экономические права, а князья получили здесь сразу власть, которой не знали их собратья в Киеве.

Совсем другая ситуация складывалась в Новгородской феодальной республике. Эта земля также обладала рядом особенностей, определившихся издавна:

– отдаленность от Киева исключила эти земли из числа вызывавших княжеские распри. Поэтому Новгород сумел освободиться от давления князя и его дружины;

– неплодородные почвы заставили новгородцев искать неземледельческие занятия, а это привело к особому развитию здесь ремесла и торговли.

В результате Новгород получил возможность развивать свой особый общественно-политический строй, выражавшийся в ограничении власти кня- зя договором с городом и существование высшего органа власти – вече. Настоящими хозяевами республики были бояре и купцы, которые и были представлены в вече. Таким образом, перед нами предстают два совершенно разных подхода к организации власти, дающих разные возможности для будущего единого государства.

В результате Новгород получил возможность развивать свой особый общественно-политический строй, выражавшийся в ограничении власти кня- зя договором с городом и существование высшего органа власти – вече. Настоящими хозяевами республики были бояре и купцы, которые и были представлены в вече. Таким образом, перед нами предстают два совершенно разных подхода к организации власти, дающих разные возможности для будущего единого государства.

В силу ряда причин, о которых будет сказано ниже, не вольнолюбивый Новгород, а Москва стала центром объединения русских земель.

Историки называют разные цифры, говоря о периоде раздробленности: 12 – 15 княжеств существовали в это время на территории некогда единого государства. Естественно, что в этих условиях Русь становится очень уязвимой для внешней опасности, которая не заставила себя долго ждать. Процесс складывания нового центра русских княжеств происходил в условиях зависимости Руси от Золотой Орды.

Каким образом зависимость сказалась на природе самого русского государства, изменилась ли эта природа? Да, конечно. Но необходимо сказать, что сначала Золотая Орда лишь истощила жизненные силы Руси и в корне подавила возможность неповиновения. А с течением времени такое положение привело к серьезным изменениям в характере государства:

1. Главное значение приобрели фискальные дела – различные поборы, следовательно, большое значение приобрел аппарат для сбора денег.

2. Это приучало русичей к мысли платить, а не собирать и возделывать свое хозяйство.

3. Вследствие всего этого формировался тип государственного деятеля, главными задачами которого были:

– обеспечить своевременное поступление денег;

– и держать своих подданных в узде.

Эти черты деспотизма и безнравственности ярко прослеживаются в дальнейшей истории Руси, потому что после освобождения от зависимости от Орды, этот аппарат стал работать на московский двор, который начал подниматься и укрепляться еще задолго до падения золотоордынского ига.

Возникает вопрос: «Почему именно Москва стала новым центром объединения?» Необходимо отметить, что Москва не обладала абсолютными преимуществами. Например, возможности московского и тверского княжества были примерно равны с точки зрения защищенности их границ, удобства торговых, путей, опыта и государственных возможностей князей. Возвышение и победа Москвы обусловлены следующими причинами:

- Ее географическим (серединным) положением, добавившим ей и населения и средства.

- Личными способностями первых московских князей, которые проявили больше гибкости по сравнению с непримиримыми тверскими князьками.

- Сочувствие к Москве высшего духовенства, которое решительно покинуло запустевший Киев и связало свою судьбу с Северо-восточными землями.

- Политической близорукостью Золотой Орды, которая не сумела вовремя разглядеть главного соперника.

- Ослабление других соперников в борьбе за становление центра объединения (Новгород не вмешивался в распри, а Тверь страдала от междоусобиц местных князей).

- Внимание, проявленное к Москве русским боярством, которое всегда стремилось встать на сторону сильного и удачливого.

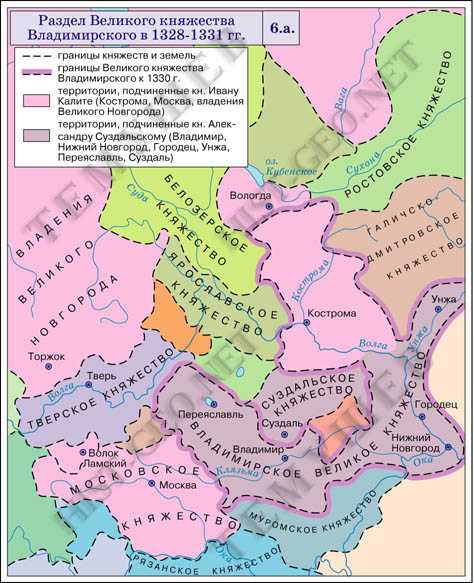

Своего апогея борьба между княжествами достигла при Иване Калите (1325-1340гг.). В 1327г. он получил ярлык на великое княжение и право на сбор дани для Орды во всех русских землях. Правда, добился он столь больших прав, подавив народное восстание в Твери против монгольских баскаков. Став великим князем, Иван Калита обложил страну удвоенной данью, что позволило Московскому княжеству окрепнуть так, что уже в 1380 г. великий князь Дмитрий Иванович (в будущем Донской) сумел открыто вступить в борьбу с Ордой, сразившись с ней на Куликовом поле.

Эта битва имела огромное значение и в политическом и в психологическом плане:

- Она еще больше подняла значение Москвы как центра объединения.

- Вернула народу веру в свои силы.

- Сплотила русских людей для дальнейшей борьбы.

Московские князья использовали разные пути, чтобы расширять границы своих владений. Среди них:

- скупка земель у разорявшихся земледельцев;

- вооруженный захват;

- дипломатический захват с помощью Орды, когда за золото покупался ярлык на владение городами, а их прежние владельцы выживались из их уделов;

- служебный договор с удельным князем, когда обедневшие и обессиленные междоусобицами князья удельные сами искали возможности попасть на службу к Московскому князю;

- расселения населения из московских владений за Волгу. В этом случае, земли, освоенные переселенцами, считались принадлежащими Московскому княжеству.

Но процесс объединения и освобождения русских земель был замедлен жестокой межкняжеской усобицей второй четверти XV века, получившей название феодальной войны. Поводом послужил династический конфликт между князьями московского дома. Длившаяся до 1453г., эта война имела и по- ложительные, и отрицательные последствия.

С одной стороны, сожженные села, сотни убитых людей, усиление зависимости от Орды – дорогая цена этой усобицы, но с другой стороны – она подтвердила еще раз необходимость объединения русских земель, показав опасность новых усобиц.

Период феодальной раздробленности на Руси подходил к концу. Как же можно оценить его? Во-первых, необходимо отметить, что раздробленность – это явление не чисто русское. Через этот период прошли Франция, Германия и другие государства Западной Европы.

И для Руси это не просто период анархического всевластия князей и бояр. Раздробленность раннефеодального государства сигнализирует о том, что во-первых, старые институты власти не могут больше обеспечивать внешнюю и внутреннюю безопасность страны; во-вторых, говорит о таком развитии производительных сил отдельных районов, которое позволяет им существовать самостоятельно и заставляет делать это. Следовательно, раздробленность – необходимый этап в развитии феодального государства, в результате которого уровни экономического, социального, политического развития его областей выравниваются, а после- дующее их объединение происходит на более высокой ступени.

Складывание государства при Иване III

Завершение феодальной войны означало окончательную победу объединительной тенденции вокруг Московского княжества. Эта тенденция была закреплена, стала необратимой в период княжества Ивана III.

В первую очередь, необратимость эта вытекала из успешного присоединения к Московскому княжеству разных областей Великороссии. Этот процесс происходил, в основном, мирно. Бояре в большинстве случаев переходили на московскую службу, а князья, становясь служебными князьками, или бежали в соседнюю Литву. Таким образом, были присоединены Ярославское княжество, обширный Пермский край, Ростовское княжество и т.д. Но не обошлось и без сражений. Так, сопротивление Москве оказала Новгородская феодальная республика, давняя соперница нового центра объединения – Тверь. Преодоление этого сопротивления еще больше усилило авторитет московских князей. Например, покорение «господина Великого Новгорода» оценивается историками, как падение всей старой удельной Руси. Время раздробленности закончилось. Если в 1462 году Иван III унаследовал от отца княжество, территория которого составляла 400 тыс. кв. километров, то к началу XVI века это была уже обширная держава, площадь которой выросла более, чем в пять раз и превышала 2 млн. кв. км. К. Марк писал: «Изумленная Европа, в начале царствования Ивана даже не подозревавшая о Московии, затиснутой между Литвой и татарами, была ошеломлена внезапным появле- нием огромной империи на ее восточных границах, и сам Султан Баязет, перед которым она трепетала, услышал впервые от московитов надменные речи».

Второе, что придавало необратимость объединительной тенденции вокруг Москвы, было окончательное освобождение от татарского ига. Мы уже упоминали, насколько удачно московские князья использовали дипломатию в отношениях с Золотой Ордой, тем самым получая возможность укреплять свое княжество и расширять его границы. Иван III, усилив свои позиции, на- чал вести себя как независимый от монголов государь, перестал платить им дань в результате чего Хан Ахмат решил наказать Москву и в 1480 г. выступил в поход против нее. Он заключил союз с литовским князем Казимиром и собрал войска.

Второе, что придавало необратимость объединительной тенденции вокруг Москвы, было окончательное освобождение от татарского ига. Мы уже упоминали, насколько удачно московские князья использовали дипломатию в отношениях с Золотой Ордой, тем самым получая возможность укреплять свое княжество и расширять его границы. Иван III, усилив свои позиции, на- чал вести себя как независимый от монголов государь, перестал платить им дань в результате чего Хан Ахмат решил наказать Москву и в 1480 г. выступил в поход против нее. Он заключил союз с литовским князем Казимиром и собрал войска.

Хан весьма удачно выбрал момент нашествия:

- на северо-западе шла война русских с Орденом;

- враждебной была позиция Казимира;

- начался феодальный мятеж против Ивана III его брата Андрея Большого на почве территориальных споров.

Иван III долго колебался, делая выбор между открытой борьбой с монголами и предложенных Ахматом унизительных условий капитуляции. Но к осени 1480г. ему удалось договориться со своим мятежным братом, в недавно присоединенном Новгороде стало спокойнее. В начале октября соперники сошлись на берегах р. Угры. Не вступая в открытый бой, войска больше двух недель стояли друг против друга, разделенные рекой. Казимир не явился на поле боя, напрасно ждал его Ахмат. Выпавший снег сделал бесполезной конницу и татары отступили. Хан Ахмат вскоре погиб в Орде, а иго кончилось после этого «стояния на Угре».

И, наконец, еще одним моментом, сделавшим необратимой тенденцию собирания государства вокруг Москвы, стало формирование политических основ централизованного государства:

- сокращается система удельного княжения; удельные князья не имели права чеканить свою монету, устанавливать дипломатические отношения с иностранными государствами и править суд по важным делам.

- высший совещательный государственный орган – Боярская дума – совместно с великим князем решал вопросы государственной жизни и дворцо- вого хозяйства. Но дума XV века не имела решающего голоса при решении важнейших проблем нового государства. Власть царя постепенно становилась самодержавной, не терпящей противоречий и неподчинения.

- начинают складываться органы проведения централизованной политики: Дворец – ведавший великокняжескими землями, и Казна – главное финансовое хранилище, государственный архив и внешнеполитическое ведомство одновременно. В XV веке стали зарождаться центральные правительственные учреждения общерусского характера, которые ведали отдельными отраслями управления на всех землях государства. Они получили название изб, а позднее – приказов.

- в административном порядке территория государства была разделена на уезды, а они – на волости и станы. Общее управление на местах было сосредоточено у наместников и волостелей. Они получали территории «в кормление», то есть брали себе судебные пошлины и часть налогов, соби- раемых с данной территории. Первоначально поборы ничем не ограничивались, но позже были установлены нормы «кормления».

- и, наконец, юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского судебника 1497 года – кодекса законов единого государства.

Итак, по мере объединения русских земель под властью Московского государства менялся характер власти, ее организация и идеология. В дипломатической переписке Иван III с 1485г. именовал себя так: «Иоанн, божьей милостью государь всея Руси», а после освобождения от зависимости Золотой Орды к этому титулу иногда стали прибавлять слово «самодержец», сначала в смысле независимости великого князя от какого-либо государства, а затем в смысле неограниченности его власти. А его женитьба в 1472г. на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог как бы делала московских государей преемниками византийского могущества и влияния. Державные права павшего византийского дома, а вместе с ними и имперская символика, вместе с Софьей перекочевывают в Москву.

При дворе вводится новый торжественный церемониал, в дипломатических бумагах пышная терминология.

Все это подтверждает мнение, что княжение Ивана Васильевича было важнейшим этапом в процессе создания единого Российского государства. Ему удалось изменить весь облик государства, превратить его из сильного княжества в мощную централизованную державу.

Вся полнота политической власти номинально принадлежала великому князю. Однако ее практическая реализация тормозилась тем, что разветвленный государственный аппарат еще не сложился. Быстрота, с которой произошло политическое объединение, привела к тому, что удельные пережитки сосуществовали с общегосударственными принципами и институтами и «государь всея Руси» вынужден был мириться с тем, что князья, поневоле подчинившиеся ему, сохраняли свою власть на местах. Изменить это положение вещей предстояло в ходе дальнейшего развития Московского государства.

Избранная рада и опричнина – два пути формирования русского государства

Правление Ивана IV Грозного так ясно распадается на два периода, что этот факт послужил основой формирования концепции «двух Иванов»: первое время Иван был «добрым и нарочитым, от Бога препрославленным», а затем совершенно изменился. Разжег на Руси «пожар лютости».

Поэтому логично будет рассмотреть эти два периода его правления по отдельности, а затем оценить итоги его правления с точки зрения укрепления централизованного государства.

Первый период – прошедший под знаком деятельности «Избранной рады», можно оценить, как период внутренних реформ и внешнеполитических успехов. Он начинается с конца 40-х годов XVв. и заканчивается в 1560г. Избранная рада – правительство, сложившееся вокруг молодого царя и перенявшее руководство страной у Боярской думы. Это был орган, который осуществлял непосредственную политическую власть, формировал новый приказный аппарат и руководил им. Деятельность Избранной рады была необычайно плодотворной: за 10 лет своего пребывания у власти она провела столько реформ, сколько не знало никакое другое десятилетие в истории средневековой России.

Однако предпосылки для этих реформ складывались задолго до начала деятельности нового правительства:

- Некоторые реформы (например, изменения в местном самоуправлении) начались еще раньше, и их необходимо было закончить.

- Принятие с 1547г. Иваном IV титула царя, считавшегося равным императорскому, четче, чем прежде отделило государя от его подданных.

- Сложившаяся в стране в годы малолетства Ивана обстановка также ускоряла реформы. Острая борьба за власть между боярскими группировками дезорганизовывала правительственный аппарат, и без того еще слабый. Произвол наместников, который не сдерживался ничем, вызвал взрывы народного недовольства: 1546г. – выступление новгородских стрельцов, 1547 – волнения в Пскове, и, наконец, мощное восстание в Москве. Именно народные движения поставили правящие круги страны перед необходимостью действовать.

Одним из первых мероприятий было создание центральных органов государственного управления – приказов (до середины 60-х годов их называли избами). Мы знаем, что в предшествующий период уже сложились два общегосударственных ведомства. Государев Дворец и Государева Казна. Но они обладали нерасчлененными функциями, занимались часто одними и теми же делами. Раньше других приказов возникла Челобитная изба. Ее задача – принимать челобитные на имя государя и проводить по ним расследование. Тем самым она становилась высшим контрольным органом. Посольский приказ – ведомство иностранных дел, руководил русской внешней политикой. Поместный приказ занимался распределением поместий и вотчин между служилыми людьми. Разрядный приказ стал своего рода штабом вооруженных сил:

- определял сколько и из каких уездов служилых людей должно выйти в полки;

- назначал командный состав.

Разбойный приказ вел борьбу против разбоев и лихих людей. Земский приказ ведал порядком в Москве.

Реформы также коснулись и принципов формирования верхних эшело- нов власти. Это выразилось в ограничении местничества.

Местничество – это правило назначения служилых людей на те или иные должности, при котором учитывалось их происхождение, а не личные заслуги. Потомки должны были находиться друг с другом в тех же служебных отношениях начальствования, равенства, подчинения, что и предки. По указу 1550 года молодые люди, независимо от знатности их происхождения, начинали службу с невысоких должностей, проходили своего рода стажировку, перед тем, как займут более важное место.

В 1555-56гг. было подготовлено и принято Уложение о службе, которое установило точный порядок в вопросе, как нести службу всем феодалам. Если вотчины или поместья были большими, то их хозяин обязан был выводить с собой вооруженных холопов. Приводившие больше, чем положено, людей получали денежную компенсацию, а недовыполнившие норму платили штраф.

В 1550 году был принят новый Судебник, в котором переходы крестьян к новым хозяевам (Юрьев день) были ограничены уплатой значительной суммы денег («пожилого»). Увеличилась зависимость крестьян от феодала, которого он теперь должен был называть «государем». Впервые вводились наказания для наместников и волостелей за лихоимство и самоуправство.

Укрепление нового государства требовало решительной замены хищнического аппарата власти на местах. Для этого был создан исполнительный аппарат из чиновников, избранных на местах самими подданными. Выбранные в городах и волостях целовальники (целовали крест на верность царю) и старосты становились «чиноначальными людьми» государства. Их деятель- ность должна была быть в пользу государства и под его контролем, а их вы- борность и сменяемость становились инструментами управления деятельностью новых чиновников.

Раньше наместники и волостели получали территории в «кормление», то есть брали себе судебные пошлины. И таким образом, кормление было системой вознаграждения за прошлую службу, за участие в военных действиях. Поэтому система кормлений не была эффективной: наместники и волостели знали, что они уже «отработали» свои доходы на ратном поле, а потому небрежно относились к своим служебным обязанностям. Теперь кормление отменялись. Вместе с тем, централизация только начиналась. В распоряжении государства не было еще ни кадров администраторов, ни денег, чтобы платить жалование за гражданскую службу. Поэтому выбранные на местах старосты и целовальники должны были управлять «на общественных началах» – бесплатно. Этот факт вызывал многие трудности при проведении реформы местного управления в жизнь. И все же, реформы Избранной рады, хотя еще и не закончили централизацию государства, шли в этом направлении. Они привели к крупным военным успехам. В 1552 году русские взяли столицу казанского ханства – Казань. Вслед за тем без боя капитулировала Астрахань. Успешно шла поначалу и Ливонская война.

Почему же деятельность Избранной рады была так неожиданно пре- рвана в 1560 году?

В разное время в исторической литературе высказывались разные версии. Вот некоторые из них:

- по мнению С.Ф. Платонова, боярство стало главным тормозом на пути централизации, и чтобы устранить эту помеху, была введена опричнина, как «дворянская революция»;

- эта идея получила дальнейшее расширение в годы правления И.В. Сталина, который испытывал большую симпатию к личности Ивана IV. Террором Грозного Сталин оправдывал свои личные репрессии. По его указу в это время Иван Грозный представлялся как выдающийся государственный муж и патриот, а опричнина – как прогрессивное явление в истории государства;

- существует также точка зрения, что все эти страшные события можно объяснить душевной болезнью царя, но научно обсуждать ее невозможно, так как нет никаких медицинских документов, которые бы внесли ясность в этот вопрос.

Поэтому мы выберем ту точку зрения, что основная причина перехода к опричнине заключается в том, что у царя и его советников были разные концепции централизации. Как мы видели, Избранная рада проводила структурные реформы, которые не могут быть слишком быстрыми. Требовалась длительная и сложная работа по созданию государственного аппарата. Такой темп преобразований не устраивал Ивана Грозного, поэтому он сделал ставку на опричнину.

С точки зрения формирования единого государства, опричнина – форсированная централизация без достаточных экономических и социальных предпосылок. Она создает не четко разработанный аппарат государственной власти, обеспечивающий выполнения решений правительства, а аппарат репрессий.

Начало проведению этой политики положил съезд 3 декабря 1564 года царя, его семьи и света из Москвы. В столицу были посланы две грамоты: одна говорила, что «государь положил свой гнев на всех епископов и настоятелей монастырей, а опалу – на всех служилых людей, от бояр до рядовых дворян…» вторая грамота была адресована всему посадскому населению Москвы, в ней царь заверял, что «гнева и опалы у царя на них нет».

Последствия этих событий таковы:

- во-первых, царь выговорил себе право казнить изменников по своему усмотрению;

- во-вторых, внутри государства выделялась опричнина (от слова «опричь» – кроме) – государев земельный удел. Остальная часть земли стала называться земщиной, номинально управляемой Боярской думой.

Земли бояр, не вошедших в опричнину, но живших на ее территории, конфисковывались, а соответствующие вотчины давались им в пределах земщины. В опричнину были взяты 6 тысяч служилых людей, которые стали личными слугами царя, никому более не подотчетными и безнаказанными. Получив «законное» основание для террора (право самому казнить изменников) и орудие его (опричнина). Иван Грозный не замедлил избавиться от реальных и потенциальных противников усиления царской власти. Поход на Новгород в 1569 году, отмеченный массовыми казнями и насилием против мирного населения, казни в Москве 1570 г. были не столько борьбой с пережитками удельщины, сколько попыткой укрепления собственной позиции Ивана IV.

Летом же 1571 года опричные войска доказали свою недееспособность, не выступив, вопреки приказу царя, против набега крымского хана Девлет- Гирея. В результате татарам удалось сжечь Москву и разорить значительную часть русских земель. Хотя на следующий год Девлет-Гирей был разбит русскими отрядами, Иван IY отменил опричнину.

Долгое время в литературе было распространено мнение: опричнина – дело исторически необходимое, поскольку Руси, чтобы выжить, нужна была централизация, а бояре, вроде бы, были ее противниками, поэтому и приходилось их уничтожать. Но факты говорят, что бояре вовсе не были противниками централизации, а Иван Грозный на самом деле боролся не с боярами. На каждого боярина или дворянина, подвергшегося репрессиям, приходилось, по меньшей мере 3-4 рядовых служилых землевладельца, а на каждого из них – по 10 лиц из низших слоев населения.

Каковы же ближайшие и отдаленные результаты опричнины?

Во-первых, после нее в стране разразился тяжелейший экономический кризис – деревни и села центра и Северо-запада запустели. Необработанны- ми оказались до 90% земли. Эти беды дополнила разразившаяся в 1570-71 годы эпидемия чумы.

Во-вторых, эти события имели отрицательное влияние на внешнюю политику страны. Силы России, истомленные долгой войной и опричным террором, слабели и истощались. В результате по заключенному в 1582 году перемирию Грозный отказался от всех завоеваний в Москве и Лифляндии. Война, продолжавшаяся четверть века, Россией была проиграна. Пользуясь ослаблением России, шведы также перешли в наступление, в результате чего Грозный потерял даже тот кусочек Балтийского побережья, которыми владел в старину Новгород Великий.

Таким образом, можно сказать, что опричнина мало что сделала для усиления страны. Но этот период нашей истории оставил глубокий негативный след в психологии народа. По оценке В.О. Ключевского «…опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая царя, колебала самые основы государства. Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла действительную». Поэтому Смутное время – кризис, приведший страну на грань потери независимости, можно считать важнейшим, хотя и отдаленным последствием опричнины Ивана Грозного. Достигнутое путем террора объединение страны, не сопровождавшееся формированием и укреплением законных основ центральной власти, не продвинуло Россию вперед по пути действительного усиления единого государства. Напротив, перед будущими правителями России вставала задача не только проводить дальнейшую централизацию страны, но вначале восстанавливать государственные порядки, нарушенные вседозволенностью и беспринципностью, установившимися в годы существования опричнины.

Возможно, вам будет интересно также:

bookaa.ru

определение, причины, последсвия, характерные особенности, хронологические рамки.

Причины:

1) Упадок Киевского княжества (утрата центрального положения , перемещением мировых торговых путей вдаль от Киева).

Был связан с потерей значения торгового пути «из варяг в греки»

Древняя Русь теряет роль участника и посредника в торговых отношениях между византийским, западноевропейским и восточным миром.

2) земля-главная ценность.

Земля-главное средство оплаты службы.

3) Одной из причин начала феодальной раздробленности на Руси. был(о)… значительный рост производительных сил страны.

4) Важнейшим признаком феодальной раздробленности XII-XIII вв. являлось.. натуральное хозяйство.

5) Усилением местных князей.

6) Бояре превращаются в феодалов-землевладельцев, для которых доходы, получаемые от вотчин, становятся. главным средством существования

7) Ослабление обороноспособности.

8) Ослабление Киева и перемещение центров на окраины было вызвано напором степных кочевников.

Последствия:

1.Усилением местных князей

2. бояре превращаются в феодалов-землевладельцев, для которых доходы, получаемые от вотчин, становятся главным средством существования

3.ослабление обороноспособности

Характерные особенности:

1) государственной раздробленности Древней Руси

2) удельных княжеств

3) формирования русского феодализма

Юридическое оформление принципа феодальной раздробленности было зафиксировано: Любеческим княжеским съездом 1097 г. «каждый да держит отчину свою».

Феодальная раздробленность — закономерный процесс экономического усиления и политической обособленности феодальных владений. Под феодальной раздробленностью чаще всего понимают политическую и экономическую децентрализацию государства, создание на территории одного государства практически независимых друг от друга, самостоятельных государственных образований, формально имевших общего верховного правителя (на Руси период XII — XV вв.).

Уже в слове «раздробленность» фиксируются политические процессы этого периода. К середине XII века сложилось примерно 15 княжеств. К началу XIII века — около 50. К XIV веку — примерно 250.

Как оценить этот процесс? Но разве тут есть проблемы? Единое государство распалось и было сравнительно легко завоевано монголо-татарами. А до этого были кровопролитные усобицы князей, от которых страдал простой народ, крестьяне и ремесленники.

Действительно, примерно такой стереотип складывался еще недавно при чтении научно-публицистической литературы, да и некоторых научных трудов. Правда, в трудах этих говорилось и о закономерности раздробления русских земель, о росте городов, развитии торговли и ремесла. Все это так, однако, дымы пожарищ, в которых исчезали русские города в годы Батыева нашествия, и сегодня многим застилают глаза. Но можно ли значение одного события измерять трагическими последствиями другого? «Если бы не нашествие, Русь бы устояла».

Но ведь монголо-татары завоевали и огромные империи, как, например, Китай. Схватка с несметными ратями Батыя была куда более сложным предприятием, чем победоносный поход на Царьград, разгром Хазарии или успешные военные действия русских князей в половецких степях. Например, сил лишь одной из русских земель — Новгородской — оказалось достаточно для разгрома немецких, шведских и датских захватчиков Александром Невским. В лице же монголо-татар произошло столкновение с качественно с другим противником. Так что уж если ставить вопрос в сослагательном наклонении, можно спросить и иначе: а смогло бы Русское раннефеодальное государство устоять против татар? Кто решиться ответить на него утвердительно? И самое главное. Успех нашествия никак нельзя отнести на счет раздробленности.

Между ними нет прямой причинно-следственной связи. Раздробленность — результат поступательного внутреннего развития Древней Руси. Нашествие — трагическое по последствиям внешнее воздействие. Поэтому говорить: «Раздробленность плоха тем, что Русь завоевали монголы», — не имеет смысла.

Таким образом, раздробленность отличается от времен государственного единства не наличием усобиц, а принципиально иными целями враждующих сторон.

studfiles.net

Русь в период феодальной раздробленности: история, этапы, интересные факты

Один из самых драматичных периодов в истории Руси – период феодальной раздробленности, иначе называемый «удельным». Он характеризовался междоусобными войнами, зависимостью от татаро-монгол и распадом Руси на отдельные княжества. Веками периода феодальной раздробленности на Руси являются XII-XV век включительно. Он продолжался около 350 лет. К середине XII века в государстве существовало около 15 княжеств, а также земель. В XII-XIII веках их насчитывалось уже 50, а в XIV – целых 250. В каждом из них правил отдельный клан Рюриковичей.

Несколько замедлить этот процесс удалось Владимиру Мономаху, а затем и его сыну, Мстиславу Великому, который продолжал политику своего отца по сохранению достигнутого. Однако после ухода из жизни Мстислава начались междоусобные войны. Далее мы поговорим о Руси в период феодальной раздробленности кратко.

Причины раздробленности

Под периодом феодальной раздробленностью на Руси, годы которого указаны выше, исследователи понимают время, когда на территории, где ранее существовала Киевская Русь, образовались и действовали несколько сотен отдельных государств.

Такая раздробленность явилась закономерным итогом развития общества (экономического и политического) в предыдущий период – период раннефеодальной монархии. Поговорим о наиболее значительных причинах этого явления в жизни Древнерусского государства.

Среди экономических причин наступления периода феодальной раздробленности Древней Руси находятся:

- Успехи в обработке земли.

- Развитие ремесел (существовало более 60 специальностей) и торговли, рост городов как центров средоточия этих видов деятельности и как территориальных центров.

- Господство натуральной системы хозяйствования.

К политическим причинам относятся такие, как:

- Стремление передать богатства, «отчины», в руки своего сына, сделать его наследником.

- Желание военной элиты, превращающейся в бояр-землевладельцев, то есть феодалов, расширить свои владения и получить самостоятельность.

- Формирование иммунитетов путем передачи Киевским князем вассалам таких прав, как право суда и сбора налогов.

- Превращение дани в феодальную ренту. Если дань платилась князю за военную защиту, то рента выплачивается собственнику за пользование землей.

- Окончательное оформление дружины в аппарат власти.

- Рост могущества некоторых феодалов, не желающих подчиняться Киеву.

- Упадок Киевского княжества вследствие набегов половецких кочевников.

Особенности периода

Одной из важных особенностей Киевской Руси в период феодальной раздробленности была следующая. Подобные периоды переживали все крупные государства Западной Европы, но там двигателем процесса в основном была экономика. Тогда как на Руси в период феодальной раздробленности главной была политическая составляющая. Для получения материальной выгоды местным князьям и боярам было необходимо обрести политическую независимость, укрепиться на территории собственного удела, приобрести суверенитет. Основную силу процесса разъединения представляло боярство.

На первом этапе феодальной раздробленности она способствовала развитию земледелия по всей русской земле, расцвету ремесел, бурному развитию торгового дела, росту городских образований. Но в силу того, что на бескрайнем пространстве Восточно-Европейской равнины проживало большое количество племен, имевших и славянское, и неславянское происхождение, которые находились на различных стадиях развития, это способствовало децентрализации государственного устройства.

Удельный сепаратизм

Удельные князья, а также местная знать – бояре – с течением времени стали разрушать фундамент под государственным зданием своими сепаратистскими действиями. Хотя их стремление стать более независимыми от Великого князя понятно, ведь центр развивался за счет других районов государства, зачастую фактически игнорируя их насущные нужды. Однако негативной стороной такого стремления к независимости явилось невиданное проявление эгоизма с обеих сторон, приводившее в конечном итоге к анархическим настроениям. Никто не хотел поступаться своими интересами – ни Киевский князь, ни удельные князья.

Часто такие интересы носили характер конфронтационных, и средствами разрешения конфликтов становились прямые столкновения, заговоры, козни, интриги, жестокие войны, братоубийство. Это неизбежно приводило к дальнейшим междоусобицам, спорам за земли, торговые выгоды, княжеские титулы, наследства, города, дани – одним словом, за рычаги влияния и господства – властные и экономические.

Упадок центральной власти

Для того чтобы удержать от распада государственный организм, необходима была сильная власть. Однако, в силу указанных причин, Киевский князь уже не был способен полноценно руководить из центра политикой князей на местах. Все больше из них уходило из-под его власти. В 30-е годы XII века центром контролировалась лишь территория, прилегавшая к столице.

Удельные князья, чувствуя слабость центральной власти, уже не хотели делить с ней свои доходы, а местное боярство самым активным образом поддерживало их в этом. Кроме того, местным боярам требовались самостоятельные местные князья, что также помогало образованию собственных отдельных государственных структур и отмиранию центральной власти как института.

Ослабление перед лицом захватчиков

Однако со временем непрекращающиеся усобицы, наблюдавшиеся между князьями, явились причиной истощения сил русских земель, ослабления их обороноспособности перед лицом внешнего врага.

Постоянная вражда и разобщенность привели к тому, что многие княжества Руси в период феодальной раздробленности перестали существовать. Но самое главное, что это стало причиной небывалых народных страданий, вызванных монголо-татарским нашествием.

Три центра

Среди новых государств, которые сложились после Киевской Руси в период феодальной раздробленности, было три самых крупных, это два княжества – Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское и Новгородская республика. Они явились политическими восприемниками Киева. То есть им выпала роль стать центрами притяжения общей русской жизни.

В каждой из указанных земель в период феодальной раздробленности Руси сформировалась своя оригинальная политическая традиция, каждой была присуща собственная политическая судьба. У каждой из земель в будущем времени существовала возможность превратиться в центр объединения всех остальных земель. Однако ситуация неимоверно осложнилась с нашествием Батыя на Русь в 1237-1240 годах, положившем начало монголо-татарскому игу.

Страдания народа

Несмотря на то что борьба против ига началась с самого момента его установления, оно имело для Руси в период феодальной раздробленности тяжелейшие последствия. В 1262 году во множестве русских городов произошли восстания против бессерменов – откупщиков ордынской дани. В итоге они были изгнаны, а дань стала собираться и отвозиться в Золотую Орду самими князьями. Однако, несмотря на постоянные акты сопротивления, продолжались массовые убийства и пленения русских людей.

Огромный урон был нанесен городам, ремеслам, культуре, больше чем на столетие было прекращено каменное строительство. Кроме того, ордынские ханы создали целую систему ограбления завоеванной ими страны в виде взимания регулярной дани. Всего ими собиралось 14 видов «тягостей» и «даней», которые истощали экономику Руси, не давая ей отойти от опустошения. Постоянная утечка серебра, являвшегося основным денежным металлом на Руси, была препятствием на пути развития рыночных отношений.

Власть ордынских ханов над русскими землями приводила также и к усилению феодального гнета. Народ попал под удвоенную эксплуатацию – и со стороны местных, и со стороны монголо-татарских феодалов. Чтобы не позволить стране объединиться, ханы проводили политику разжигания феодальных усобиц.

Государство Руси периода феодальной раздробленности

Из сказанного видно, что феодальная раздробленность способствовала завоеванию Руси татаро-монголами, а это завоевание, в свою очередь, способствовало консервации на продолжительный период феодального характера экономики, усилению обособленности русских земель, ослаблению западных и южных княжеств. Как результат, они стали частью Великого княжества Литовского – раннефеодального государства, возникшего в XIII веке. Во времени картина вхождения выглядела следующим образом:

- В конце XIII в. – Турово-Пинское и Полоцкое княжества.

- В середине XIV в. – Волынское.

- Во 2-й половине XIV в. – Черниговское и Киевское.

- В начале XV в. – Смоленское.

В итоге русская государственность (находившаяся под сюзеренитетом Золотой Орды) сохранилась лишь на Владимиро-Суздальской земле, а еще в Муромской, Рязанской и Новгородской.

Именно Северо-Восток Руси, начиная приблизительно со 2-й половины XIV века, стал ядром образования Русского государства. Это положило начало отходу от старой политической структуры, характеризовавшейся наличием самостоятельных княжеств Руси в период феодальной раздробленности. Как уже было сказано, они управлялись различными представителями рода Рюриковичей, а в их состав входили вассальные, более мелкие княжества.

Право Руси в период феодальной раздробленности

После захвата русских земель монголо-татарами Русь стала одной из составных частей Золотой Орды. Господствовавшая там система доминирования над Русью (политическая и экономическая) рассматривается как золотоордынское иго. Все суверенные права были захвачены верховным правителем – ханом Золотой Орды, которого русские именовали царем.

Князья, как и раньше, властвовали над местным населением. Сохранился и прежний порядок наследования, но только если существовало согласие Орды. Князья стали ездить туда, чтобы получить ярлык на княжение. Власть князей встраивалась в систему, в соответствии с которой управлялась империя монголов, предполагавшая жестко фиксированное подчинение.

При этом князья удельные были в подчинении князей старших, те, в свою очередь, подчинялись Великому князю (хотя это и было лишь формальностью). А последний вполне реально зависел от ордынского хана, считаясь его «улусником».

Данная система способствовала упрочению авторитарных традиций, присущих Северо-Восточной Руси. Будучи абсолютно бесправными перед лицом хана, князья могли полностью распоряжаться своими подданными. Вече в качестве института власти потеряло свое значение, так как единственным источником власти теперь был ханский ярлык. Дружинники и бояре постепенно превращались в слуг, которые всецело зависели от милости князя.

Ярлык на княжение

В 1243 г. князь Ярослав Всеволодович, правивший во Владимире, получил специальную грамоту от Батыя. Она свидетельствовала о разрешении ему править на Руси от имени хана. Это разрешение получило форму так называемого ярлыка на великое княжение. Данное событие для последующей истории Руси имело очень большое значение. То, что князю впервые было дано право стать представителем интересов Золотой Орды в русских землях, означало признание полной зависимости от монголо-татар, а также включение Руси в состав империи монголов.

Когда Ярослав Всеволодович покидал ставку Батыя, он был вынужден оставить там своего сына Святослава в качестве заложника. Такая практика в великой монгольской империи имела широкое распространение. Во взаимоотношениях Руси и Золотой Орды она надолго станет нормой.

Культурный аспект

Культура Руси периода феодальной раздробленности имеет свои отличительные особенности. Это объясняется двойственностью ее истоков. Первым из них было языческое мировоззрение восточных славян, которое по своему составу являлось многокомпонентным. Ведь древнерусская народность формировалась при участии таких этносов, как балтский, тюркский, угро-финский, тюркский, нормандский, иранский.

Второй источник – это восточно-христианская патристика, представляющая собой совокупность богословских идей, доктрин и произведений церковной письменности.

Принятие Русью христианства как официальной идеологии способствовало вытеснению языческого видения мира на периферию сознания. При этом отечественная мысль впитывала и творчески перерабатывала установки, теоретические положения и концепции восточного христианства. Это делалось ею посредством усвоения византийской и южнославянской культур.

Как известно, Византия, хранительница античного наследия, была самой развитой из стран раннего Средневековья. От нее Русью было получено большое количество понятий, имен и образов, которые являлись для всей европейской культуры, вышедшей из эллинской цивилизации, основополагающими.

Однако восприняты они были не в чистом виде и не полностью, а лишь частично и через призму христианства. Это объяснялось тем, что владение греческим языком не было уделом многих, а существовавшие на тот момент переводы касались, прежде всего, массива литературы о святых отцах.

Источники античной мысли

Что касается сочинений античных философов, то они были известны по большей части фрагментарно, по пересказам и сборникам, иногда только по именам. Одним из таких был византийский сборник «Пчелы», включавший в себя изречения философского и религиозного характера. Его появление исследователи относят к XI-XII веку, а в качестве автора оригинального греческого издания они рассматривают Антония Мелиссу – греческого христианского монаха и духовного писателя. На Руси эта книга была издана в XIII веке.

Это был один из главных источников, дающих представление о философии древних греков и политической мысли Античности в Древней Руси. Среди выдержек, содержащихся в «Пчеле», есть строки из Священного Писания, принадлежащие перу таких авторов, как:

- Иоанн Богослов.

- Василий Великий.

- Иоанн Златоуст.

Из античных авторов в сборнике представлены такие, как:

- Аристотель.

- Анаксагор.

- Пифагор.

- Демокрит.

- Сократ.

- Плутарх.

- Софокл.

- Еврипид.

Есть также и высказывания, авторами которых, по преданию, являются царские особы. Это:

- Александр Македонский.

- Филипп, его отец.

- Агесилай и Леонид, цари Спарты.

- Алкивиад, государственный деятель Афин.

- Дарий, Артаксеркс, Кир, Крез, цари Востока.

В качестве одного из исключений можно привести сочинение древнегреческого философа Эпиктета «Энхидрион», которое носило подробный характер и было снабжено комментариями Максима Исповедника. Оно было переведено на Балканах и вышло под названием «Сотницы», под которым и было введено в обиход монахов в качестве аскетического наставления.

fb.ru

Феодальная раздробленность на Руси ( 1132

Феодальная раздробленность на Руси ( 1132 — 1521 )

Смерть сына Мономаха – Мстислава в 1132 году привела Русь к средневековой феодальной раздробленности . В 12м веке появилось 15 княжеств ( Киевское, Владимиро-Волынское, Галицкие, Полоцкое, Черниговское, Переяславльское, Смоленское, Новгородская земля, Муромско-Рязанское княжество, Ростово-Суздальское и др. В большинстве княжеств сложились местные династии Рюриковичей ,кроме Новгорода и Киева, считавшегося общим достоянием всех Рюриковичей и не ставшего «вотчиной» одного из родов), в 13м – 50 , в 14м – 250 « князь в каждом селе ».

Среди полного разнообразия явно выделялись : претендующий на монополию город Владимир с Великим Князем и Патриархом ( в 1185м году титул Великого Князя перешел от Киева к Владимиру ) и пятикончанская Республика Новгорода Софии Премудрости Божия.

Крупнейшие русские земли

— Новгородская Республика Софии Премудрости Божия ( 1136 – 1478 ). особенности — философия ( софиология )

— Псковская Республика Святой Троицы ( 1348 — 1510 ). особенности — поклонение Троице

— Киевское Княжество ( 1132 — 1320 ). особенности — слава , известный брэнд

— Владимиро — Суздальское Княжество ( 1155 — 1428 ) . особенности — города Владимир и Москва , Титул Великого Князя , Титул Патриарха , деньги

— Рязванско — Муромское ( 1129 — 1521 ). особенности — культ силы и Ильи Муромца

Историки XIX в. говорили не о феодальной раздробленности, а о распаде Киевской Руси как государства. По оценкам Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, этот период являлся своего рода смутой, «временем темным, молчаливым». В. О. Ключевский писал об «удельном строе», часто называл этот период «удельными веками». Он полагал, что удельные века – это время переходное, время тяжелых испытаний, следствием которых был переход от Руси Киевской к Руси Московской. Ключевский подчеркивал важность процесса создания нового этноса – русских на основе единства языка, религии, традиций и менталитета. Этот процесс шел в этот периодна северо-востоке Руси, несмотря на кризис центральной власти.

Отечественные историки в советский период пытались увидеть в феодальной раздробленности более высокий этап в развитии феодального строя. Однако они не отрицали негативных последствий утраты государственного единства Руси: ожесточенные княжеские усобицы, которые ослабляли Русь перед лицом возраставшей внешней угрозы.

Своеобразную концепцию разработал Л. Н. Гумилев. Он утверждал, что распад Киевской Руси стал результатом спада пассионарной энергии (стремление к обновлению и развитию) в системе древнерусского этноса.

cosmozz.info

Феодальная раздробленность на Руси.

2)

1. Для периода феодализма, который является, судя по истории большинства народов, вступивших на путь цивилизации, универсальной общественно-экономической формацией, характерен этап так называемойфеодальной раздробленности, когда прежде единые политические организмы эпохи раннего феодализма распадаются и становятся практически независимыми. В основе этого явления лежит специфика средневекового хозяйства, его натуральный характер, когда отдельные области не слишком нуждаются в связях и контактах друг с другом. Феодальную раздробленность стимулировала и специфическая организация класса самих феодалов, так называемаяфеодальная лестницасоподчинённость феодалов различного ранга, отношения вассалитета и сюзеренитета, при которых зачастую действовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал». В наиболее классическом виде эти порядки мы наблюдаем в Западной Европе, особенно во Франции, но и Русь даёт многочисленные примеры сходной организации, правда, без столь чётко прослеживаемой иерархии феодалов. В известном смысле, раздробленность является «идеальным» политическим устройством феодального мира, где каждый крупный феодал стремится к максимальной самостоятельности. Для определённого периода исторического развития политическая раздробленность имела прогрессивный характер, поскольку позволяла развиться экономике отдельных регионов. Однако период раздробленности сопровождается резким упадком политического v военного могущества государств, поскольку невозможно было объединить военные силы всех территорий. Всё это в высшей степени характерно для периода феодальной раздробленности в русских землях. Одним из наиболее негативных последствий потери политического единства были постоянные феодальные войны и усобицы, разорявшие государство. Но этот этап был совершенно неизбежным в силу специфики развития феодального общества.

В период феодальной раздробленности ранее единая русская земля разделилась на ряд политических образований, каждое из которых управлялось своей княжеской династией. Распад единого политического организма начался ещё в XI веке, после смерти Ярослава Мудрого. В 1053 году, еще при жизни, он разделил Русь между тремя своими сыновьями — Изяславом, Святославом и Всеволодом. Однако Русь ещё продолжала восприниматься как единое целое, настоящая раздробленность наступила не ранее второй четверти XII века, после смерти сына Владимира Мономаха, Мстислава Великого, в 1132 году. Его отцу и ему удавалось сдерживать сепаратистские устремления отдельных князей. Но и они уже не посягали на полную внутреннюю самостоятельность княжеств, а ограничивались требованием обязательного для всех князей участия в общерусских походах на внешних врагов, каковыми в то время были половцы. С западными противниками князья отдельных княжеств, как правило, справлялись сами, и лишь борьба с кочевыми племенами южных степных районов требовала концентрации всех сил Руси. Именно этим фактом объясняется то обстоятельство, что первыми добиваются самостоятельности земли и княжества, не граничившиесДиким Полем, как тогда на Руси называли степь, населённую кочевыми племенами. Раньше других выделяются Новгородская земля и Полоцкое княжество, позже возникает ещё около пятнадцати княжеств, крупнейшими из которых были Ростово-Суздальское, Галицкое, Волынское, Черниговское, Рязанское, Переяславское. Следует отметить, что границы этих княжеств не совпадали с границами старых племенных княжений, что свидетельствует о сложении единой древнерусской народности в пределах государства Киевская Русь. С его образованием постоянно происходило перемещение населения из одних районов в другие. Особенно интенсивным был процесс переселения из Поднепровья на территории Волго-Окского междуречья. Одной из причин этого переселения являлась и половецкая опасность.

Обособление княжеств привело к тому, что Киев — «мать городов русских» — постепенно терял роль общерусского центра, на местах вырастали новые города, становившиеся столицами новых княжеств. Таким, например, стал Владимир, основанный на реке Клязьме, быстро оттеснивший на второй план такие старые центры княжества, как Ростов и Суздаль. Владимирское княжество, где правили потомки Владимира Мономаха — Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, становится одним из сильнейших на Руси. Юрий Долгорукий претендует на великокняжеский стол в Киеве, который, хотя и потерял своё былое значение, но долго ещё считался самым престижным. Однако уже сын Юрия, Андрей, побеждая в междоусобных войнах, не стремится закрепиться в Киеве: политические реалии со временем оказываются сильнее традиций и престижа, и в крупнейших центрах складывается своя система великих княжений.

Надо отметить, что на Руси долго существовала довольно своеобразная система наследования княжеской власти, при которой она переходила не к старшему сыну умершего князя, а к его следующему по старшинству брату, затем — к следующему, после смерти последнего из братьев власть наследовал старший сын первого князя, так как именно он становился теперь старшим в роду. Основа такой системы лежит в представлении, что вся Русская земля находится в коллективном владении рода Рюриковичей — никто кроме потомков полулегендарного Рюрика, а реально — Владимира и Ярослава, не мог стать князем. Конечно, династии князей закрепляли за собой отдельные княжества, но внутри династий воспроизводилась та же самая система. Переход от горизонтального порядка наследования, как называется такой принцип, к более привычному для нас вертикальному, когда сын наследует отцу, происходит уже в XIV веке.

Владимирское княжество проводит активную политику заселения и колонизации своих северо-восточных окраин, населённых финно-угорскими племенами. Колонизация происходила не в форме вытеснения автохтонного населения, а в форме «подселения» славянских колонистов на свободные земли. Славяне и финно-угры жили чересполосно, активно взаимодействуя и в хозяйственной, и в культурной сферах. Многие из этих соседей славян были ими ассимилированы, внесли свой вклад в культуру формирующейся великорусской народности.

Владимирские князья стремились основывать новые города, как крупные, например, Владимир, так и более мелкие, вроде Москвы, которая впервые упоминается в летописи в 1147 году, а в 1156 году сообщается, что князь Юрий Долгорукий повелел обнести её дубовой оборонительной стеной. Москва становится форпостом на южных окраинах Владимирского княжества, имевшим как военное, так и торговое значение в силу своего расположения на важном речном пути из Волги в Оку. На восточных рубежах Владимирского княжества в 1221 году возникает город Нижний Новгород, служивший оплотом против Волжской Булгарии, отношения с которой носили далеко не всегда мирный характер. Усилению Владимирского княжества в немалой степени способствовал гот факт, что оно было отделено от Дикого поля землями других русских княжеств, этот же фактор способствовал и тому, что на его земли устремился поток переселенцев из южных русских земель, особенно из Поднепровья, где натиск половцев ощущался особенно сильно. Переселенцы, оседая на северо-востоке, стремились давать новым местам старые, привычные названия. Так появился, нaпpимep, город Переяславль Залесский, в отличие от своего «брата» Переяславля Ожного, одного из старейших русских городов. К моменту нашествия монголо-татар Владимиро-Суздальское княжество стало одним из сильнейших на Руси. Совокупные силы суздальских князей оцениваются современными исследователями никак не менее, чем в пятьдесят тысяч воинов — огромная сила по тем временам. Для сравнения можно сказать, что вооружённые силы такого крупнейшего центра, как Новгород, составляли не более двадцати тысяч человек. Указателем возросшего политического и военного влияния Владимирского княжества является тот факт, что на княжение в Новгород всё чаще приглашается старший сын именно владимирского князя.

Немалым своеобразием отличалось политическое устройство Господина Великого Новгорода, как официально называлось Новгородское государство. В отличие от многих соседних земель в Новгороде в силу разных причин не утвердилась своя княжеская династия, а сложилась феодальнаябоярская республика. Верховной властью в городе обладало вече — народное собрание, в котором могли участвовать все взрослые новгородцы. На вече из крупных бояр избирался посадник. Ему в помощь вече выбирало тысяцкого, начальника «тычячи» — новгородского ополчения. Тысяцкий — изначально командующий городским ополчением, но ко времени самостоятельного существования Новгорода выполнявший, скорее, военно-административные функции, нежели чисто военные. В его ведении находились вопросы снабжения ополчения вооружением, поддержание и ремонт оборонительных сооружений. В военном отношении, в походах, тысяцкий подчинялся князю, положение которого в Новгороде было весьма своеобразным: новгородцы на вече решали, какого князя пригласить в город, и не обязательно этот князь должен был быть представителем одной и той же ветви рода Рюриковичей. Князь прибывал в город со своей дружиной и челядью, на содержание которых новгородцы выделяли средства в виде доходов с некоторых новгородских земель и промыслов, но никаких административно-хозяйственных и имущественных прав на эти объекты князь не имел. Для него был построен двор вне городской территории, где он вершил некоторые судебные дела. Главной функцией князя было военное руководство. Во время войны князь становился во главе всех вооружённых сил республики, костяком которых являлась его дружина. Если новгородцев почему-либо не устраивал князь, то они могли на вече «показать путь» из Новгорода, то есть, отказаться от его услуг и призвать другого князя. Особую роль в политической жизни Новгорода играл и егоепископ, который занимался не только церковными делами. В его руках было сосредоточено руководство внешнеполитической деятельностью республики: отправление посольств, составление дипломатических документов и договоров.

Новгород — единственный город Древней Руси, хозяйство которого было ориентировано на торговую и промысловую деятельность. Скудные почвы северо-запада Руси, частые неурожаи из-за погодных условий не позволяли рассчитывать не только на богатые, но и просто на стабильные урожаи. Отсюда и раннее стремление новгородцев компенсировать это другими видами деятельности. Новгород вёл торговлю в основном в бассейне Балтийского моря, входил в Ганзейский морской союз немецких торговых городов. Предметами новгородского экспорта были меха, «рыбий зуб», как тогда на Руси называли моржовый клык, воск, лён, мёд и многое другое. В поисках новых источников своего экспорта новгородцы начинают ещё в IX веке движение на север и северо-восток Восточной Европы. Довольно рано возникают поселения на Северной Двине и по берегам Белого моря, давшие начало такой своеобразной части русского народа, как поморы. Они занимались в основном морским промыслом в полярных водах. Исключительные, крайне сложные условия навигации заставили поморов выработать свои, глубоко оригинальные и только им присущие приёмы строительства кораблей и плавания в высоких широтах. На северо-востоке новгородцами была основана Вятка.

2. Одной из важнейших внешнеполитических проблем Новгорода было противодействие агрессии с запада, со стороны Швеции и немецких духовно-рыцарских орденов — Ливонского, Меченосцев и Тевтонского. С этой целью новгородцами на западной границе строится ряд мощных каменных крепостей, служащих щитом для города. Один из древних выселков Новгорода, Псков, постоянно испытывавший на себе главную тяжесть ударов агрессора, становится также самостоятельным; его политическое устройство копирует новгородское.

Пик агрессии западных соседей приходится на XIII век, когда Русь испытала страшный удар монголо-татарских полчищ. Рыцари решили воспользоваться ослаблением русских княжеств и осуществить территориальные приобретения. Формально это осуществлялось под флагом крестовых походов, хотя русские земли давно уже были крещены. В это время проявился полководческий талант переяславского князяАлександра Ярославича. В 1240 году шведское войско под командованием ярла Биргера высадилось в устье Невы. Александр, в то время новгородский князь, разбил шведов внезапным нападением. За эту победу он получил прозвище Невский. В 1242 г. Ливонский орден начал войну с Новгородом, захватив Псков. Александр вновь встал во главе новгородского войска и провёл блестящую кампанию, главным событием которой стало сражение на льду Чудского озера, вошедшее в историю под названием Ледового побоища. Немецкие рыцари были наголову разбиты, Псков освобождён, границы на северо-западе Руси восстановлены. Во второй половине XIII века дело Александра Невского продолжил псковский князь Довмонт, выходец из Литвы. Он не раз наносил поражения ливонским рыцарям, самым крупным из которых была Раковорская битва.

В это же время Русь подвергается нашествию огромного монгольского войска под командованием внука Чингисхана — Батыя. Захватив Среднюю Азию и Закавказье, монгольские отряды совсем близко подошли к русской земле. ВойскаЧингисхана перешли Кавказские горы и вторглись в южно-русские степи. Тут они встретились с половцами. Половецкие ханы обратились за помощью к русским князьям. Князья решили совместно выступить против отрядов Чингисхана и двинулись на помощь половцам. Битва произошла в мае 1223 года на реке Калке, недалеко от устья Дона. Русские отряды потерпели жесткое поражение. Татарские ханы положили доски на раненых и пленных, уселись на них и пировали, торжествуя победу.

Это было первым появлением монголо-татар на Руси (монголов русские называли татарами). На этот раз они не закрепили свои победы и вернулись обратно в Азию, и о них ничего не было слышно двенадцать лет. Но вскоре новый поход завоевателей обрушился на Русь.

Когда умер Чингисхан, великим ханом стал его сын Угэде. Он послал своего племянника хана Бату (на Руси его звали Батыем) на завоевание Европы. Над всеми европейскими странами нависла опасность разгрома и порабощения.

В 1236 году отряды Батыя прошли через прикаспийские степи, вторглись в царство волжских булгар и захватили их столицу — город Булгар. Отсюда они двинулись на Русь. Зимой следующего, 1237 года Батый с огромным войском переправился через Волгу и подошел к Рязанскому княжеству. После ожесточенного боя Рязань сдалась и запылала, подожженная татарами. Вскоре 5ыл захвачен Владимир и другие города Суздальской земли.

Постепенно Батый завоевал все Поднепровье. В 1240 году огромные полчища Батыя подошли к Киеву и осадили его. От скрипа колес и ржания коней не слышно было человеческого голоса. Батый хотел взять неразрушенным прекрасный город. Он предложил киевлянам сдаться без боя. Но согласия не последовало. Началась осада Киева. Почти весь город был сожжен и разгромлен.

Полному разгрому в 1237-1238 годах подверглись Рязанское и Владимирское княжества, в 1239 году Батый разоряет Чернигов и Переяславль Южный, в 1240 оду был взят и разгромлен Киев, покорена Галицко-Волынская Русь. Вторжение Европу завершилось у побережья Адриатики, после чего Батый вернулся в волжские степи, и в низовьях Волги возникает Сарай — ставка великого хана и столица нового государства -Золотой Орды.

На Руси была установлена верховная власть великого хана, все князья должны были в его ставке получить право на княжение в своих княжествах — так называемыйярлык. Великие князья также получали подобные ярлыки. Все русские земли были обложены данью, которая достигала 10% от всего имущества доходов. Монголы забирали в Сарай лучших ремесленников, угоняли много людей для продажи в рабство. Помимо этого, на Русь всю вторую половину XIII века продолжались набеги татарских войск.