Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость Поделись с друзьями

Предмет этики. Понятие морали, нравственности. Гуманистическая и авторитарная этика.Философско-этические учения древнего Востока (этика Будды и Конфуция).Древнегреческая этикаЭтика Эпикура и стоиков.Особенности этики Средневековья.Этика Возрождения: основные черты. Этика белорусского Возрождения (Ф.Скорина, С.Будный).Немецкая философская классика: теория морали И.Канта.Этика Гегеля и Фейербаха.Этика Платона и Аристотеля.Материалы по теме:Философия Платона и Аристотеля Лекция Платон и Аристотель Лекция Эстетика Аристотеля Шпаргалка Поэтика Аристотеля Шпаргалка Добавить в избранное (необходима авторизация) |

Этические учения Сократа, Платона и Аристотеля

Этические учения Сократа,

Платона и Аристотеля

Подготовил:

Фомкина Р. Е.

Е.

ВВЕДЕНИЕ

Большинство исследователей единодушны в том, что философия как

целостный феномен культуры является в первую очередь созданием

гения древних греков. Зачатки философии можно обнаружить у самых

первобытных народов, но они не образуют самостоятельное явление

культуры. Именно в древнегреческом мире философия являлась

самостоятельным культурным образованием, существовавшим наряду с

искусством и религией, а не как их малозаметная составляющая.

Знакомство с античной философией показывает, что философия

является, по существу, первой осознанной формой деятельности

человека на том этапе его развития, когда начинают формироваться

культурные сообщества людей.

Первые классические теории морали появились в античный период,

когда были поставлены важнейшие этические вопросы. Среди них

центральное место занимал вопрос «что есть правильная человеческая

жизнь?». Идеи эвдемонистической этики получили развитие у Сократа,

Платона, Аристотеля.

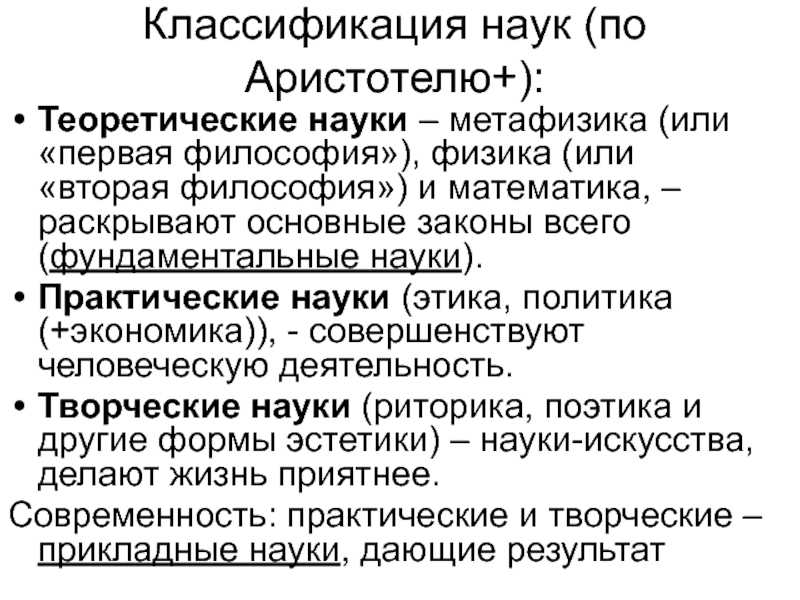

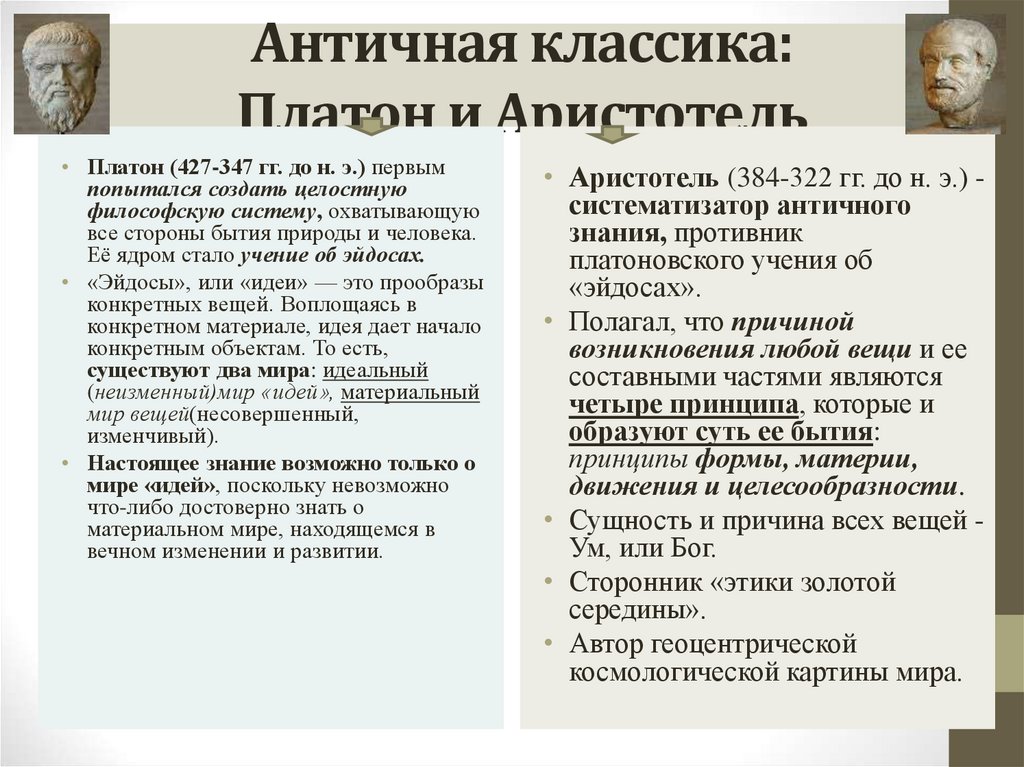

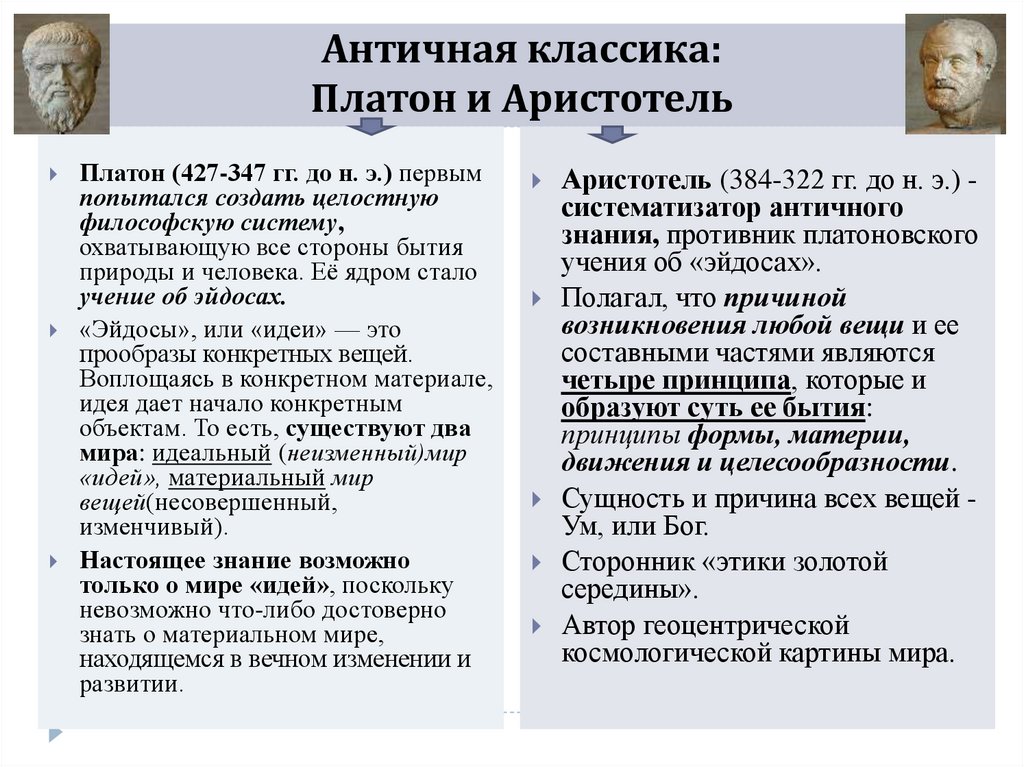

Аристотель (384/383-322)

Был непосредственным учеником Платона.

После воцарения Александра вернулся в

Афины и основал свою школу – Ликей.

Завершил процесс становления этики и

определил ее место в общей структуре

философского знания как практической

философии. Основной предмет его этики этические добродетели. Суть добродетели –

в сочетании щедрости и умеренности.

Видное место в его литературном наследии

занимают работы по этике. Он пытался

объяснить, как моральное поведение

способствует хорошей жизни человеческих

индивидов, включая этику, но самое

полное выживающее утверждение его

взглядов относительно этики происходит в

«Этике Никомаха».

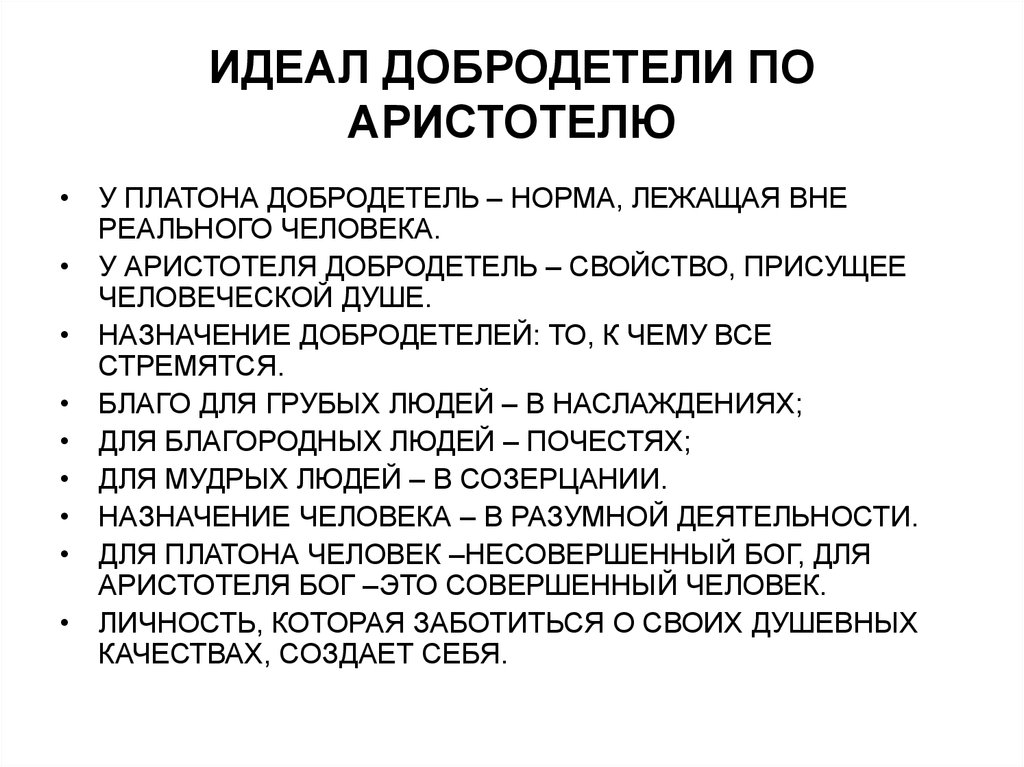

СВОИ ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АРИСТОТЕЛЬ ПЫТАЛСЯ ОБОСНОВАТЬ

НА ОПЫТЕ И ПРИМЕРЕ, А НЕ НА НЕДОСТИЖИМОМ ИДЕАЛЕ. ПО

АРИСТОТЕЛЮ, ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА — СТАТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМ.

добродетель достижение

разумного

равновесия, золотой

середины между

крайностями

Порок -результат

избытка или

недостатка

Мужество — это середина

между безрассудной отвагой

и трусостью, щедрость —

между расточительством и

скупостью и т. д.

д.

Добродетельная жизнь

Нравственность — стремление к благой

цели. Высшее благо определяется

особенностью и назначением человека,

связанным с его разумом. Поэтому дело

человека — разумная деятельность, а

назначение — в прекрасном

выполнении разумной деятельности.

Настоящая цель жизни —

блаженство, которое

достигается в

умозрительной

деятельности души.

Все поступки человека тяготеют к неким целям как к благу.

Они подчинены «последнему благу» – счастью.

Человек – это, главным образом, разум, но не только. В душе

есть нечто, что противоречит разуму и сопротивляется, но всё

же в нем участвует. Вегетативная часть никак не участвует в

разуме, в то время как аппетиты, так или иначе, в нем

участвуют, заставляя его подчиняться. В господстве над этой

частью души, в умении вписывать вожделения в контуры

здравого смысла, и состоит этическая добродетель.

Среди всех добродетелей есть одна, в которой спрессованы все

прочие – это справедливость. Лишь по справедливости можно

Лишь по справедливости можно

дать меру всем благам, достоинствам и способностям человека.

Платон (426/427-347)

Ученик Сократа. Настоящее имя –

Аристокл. «Платон» – прозвище, данное

ему Сократом. В 385 г. до н.э.

собственную школу, существовавшую

более 1000 лет и которая была закрыта

византийским императором

Юстинианом в 529 г. С ее закрытием

прекратила свое существование и

античная философия.

Считается основателем идеализма.

Именно в его время идеализм и

материализм окончательно разделились

на два направления.

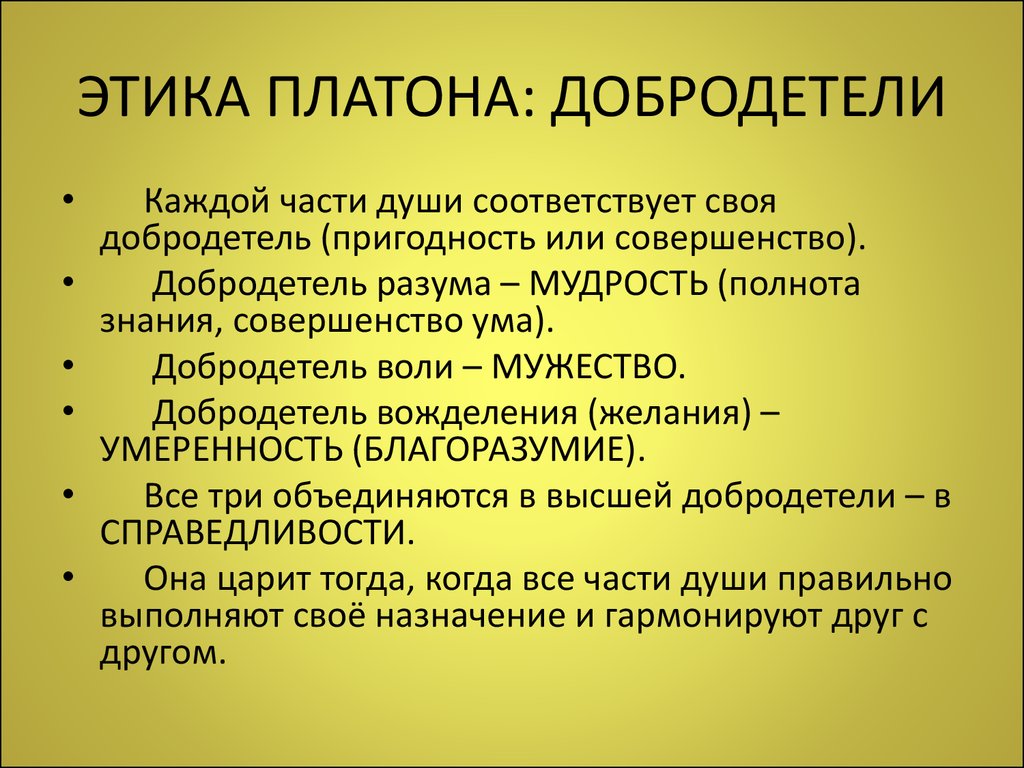

Этика Платона – эвдемонистична. Её

цель – достижение счастья, под которым

он понимает высшее Благо. Платон

основывает свои этические идеи на

учении о человеке и о бытии.

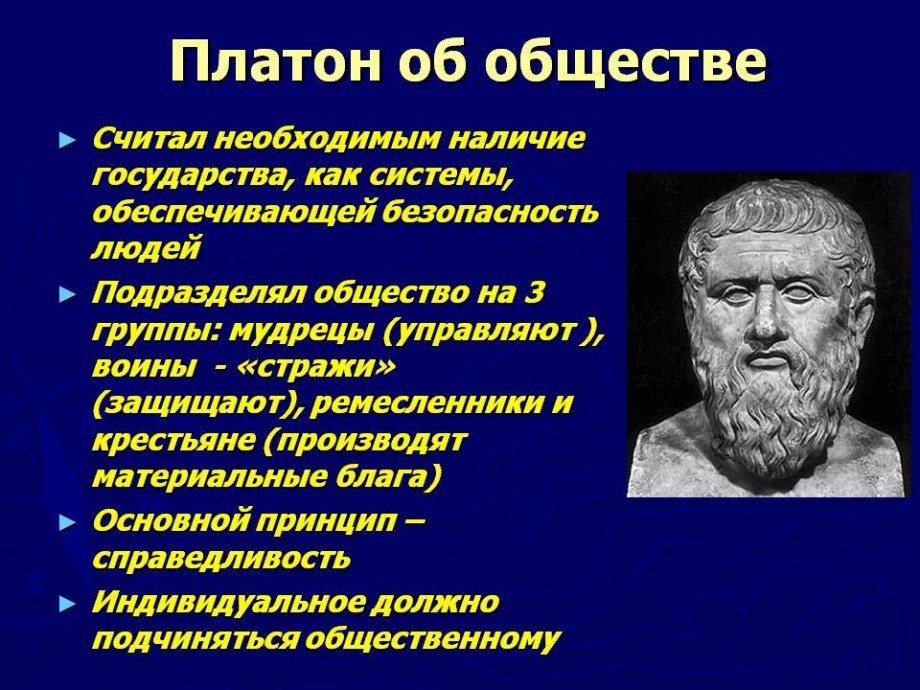

В ГОСУДАРСТВЕ И В ДУШЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТСЯ

ОДНИ И ТЕ ЖЕ НАЧАЛА. ТРЕМ НАЧАЛАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ И В

ГОСУДАРСТВЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРИ АНАЛОГИЧНЫХ НАЧАЛА

Свою систему философских

взглядов излагал в

сократических диалогах и в

работах «Государство» и

«Законы». Он считал, что

Он считал, что

государство должно стремится

к воплощению идеи блага на

земле.

Государство может

считаться справедливым

лишь в том случае, если

каждое из трех его сословий

выполняет в нем свое дело и

не вмешивается в дела

других.

формирует три

сословия — философовправителей, воиновзащитников и

производителей.

разумное

яростное

вожделеющее

совещательное

защитное

деловое

Наивысшая идея — Благо, тождественное абсолютной красоте. Это

начало всех начал, демиург, т.е. создатель видимого мира.

Страстное стремление к совершенству, к идеальному, овладевающее

человеком, Платон называет термином Эрос. Это стремление заложено в

душе каждого человека. Тело же — «темница души» и мешает

человеческому восхождению к совершенству.

Сущностью человека для Платона была его душа. Он считал, что душа

бессмертна и перерождается в разных живых существах, меняя тела. До

нашего рождения наша душа видела истинное бытие. Рождение человека

Рождение человека

есть забвение всего, что знала душа. Цель и смысл человеческой жизни –

припомнить то, что душа знала до падения на землю. Тогда после смерти

душа вернется не в новое земное тело, а на свою родную звезду. Знание

как раз и есть припоминание. Путь к нему – очищение, упражнение,

аскеза, воздержание в пище, питье и любовных удовольствиях. Для этого

человек должен самоуглубиться. Созерцание умом идеального мира

вводит человека в это пространство, где нет несовершенства и

переменчивости.

Первым стал исследовать человека.

Считал изучение его основной задачей

философии. Поэтому философия Сократа

является началом первого

антропологического поворота. Внес

духовную революцию в греческую

философию. Сущность человека — его

душа. Высшим моральным долгом

человека полагал «попечение о душе» преодоление чувственного начала и

возделывание разумного начала.

С Сократа начинается этический этап

развития философии, т. к. он выдвинул

к. он выдвинул

формальные основания для создания

новой науки и разработал ее метод. Добро

и зло определял как «этический

рационализм». Отсюда и получила свое

развитие рациональная этика. Он считал

очень важным присвоить абсолютно

каждой нравственной категории свое

название. Душа бессмертна, после смерти

переселяется в новое тело.

Сократ — (ок. 470/469-399 до н.э.)

добродетель знание, а порок невежество

Этика

Сократа

зло делают по

незнанию.

Этика Сократа вырастает из

эвдемонистической мотивации, стремящегося

к земной гармонии. Сократ считал человека

существом не только разумным, но и

общественным. Именно при помощи разума

человек должен вписаться в социальный

порядок. Всякая добродетель есть мудрость.

Невозможно поступать мужественно или

благочестиво, не зная, что такое мужество

или благочестие. Воля– слуга разума.

Мыслить — значит

рассуждать логически,

непротиворечиво. Для

этого необходимо в

первую очередь искать

определение понятия.

всегда начинал беседу с

общепризнанных истин,

часто расспрашивал,

притворяясь

простодушным,

оспаривал общепринятые

мнения.

Этим он заставлял своих

собеседников задуматься

над тем, что кроется за

простыми и очень

важными и привычными

словами

Приводил

собеседника,

опиравшегося только

на здравый смысл и

давал оценку этому

знанию

По его мнению знание

не сообщается

внешним образом, а

формируется

внутренним усилием.

Степень совпадения реальной жизни

человека и его представлений о том, как надо

жить достойно, зависит от сознательного

выбора самого человека. А мораль зависит

от познания. Именно знание того, что такое

добро и зло, делает человека

добродетельным. Сократ давал человеку

практическую ориентацию в жизни: надо

руководствоваться совестью,

справедливостью и гражданским долгом.

Внутренняя свобода

— способность

человека к

самосознанию,

независимости его от

внешнего мира

Самообладание

Свобода

Правильное

приложение разума к

осмыслению

содержания

человеческих

добродетелей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В становлении и развитии философии особое место

принадлежит Сократу. Свои идеи он предпочитал высказывать в

Свои идеи он предпочитал высказывать в

устной форме и отказался от монологичного постулирования

философских взглядов, свойственного предшествующим философам,

и пришёл к диалогичному способу философствования, чем оказал

неоценимый вклад в последующее развитие философии. В

философии руководствовался двумя принципами: необходимостью

каждому «познать самого себя» и тем, что «ни один человек ничего

не знает достоверно и только истинный мудрец знает, что он ничего

не знает».

Платон создал философское учение об идеях, которое легло в основу

дальнейшего развития философского направления — идеализма.

Согласно Платону подлинно существует именно мир идей, а

феноменальный мир является лишь его отражением.

Аристотель вначале находился под сильным влиянием учения

Платона, но постепенно освободился от него, затем подвергает его

критическому анализу и создает собственное философское учение.

Сравнение этических мыслей Платона и Аристотеля | Ниетлонг

Главная >

Том. 13, № 2, декабрь 2020 г. > Нитлонг

13, № 2, декабрь 2020 г. > Нитлонг

Сравнение этических мыслей Платона и Аристотеля

Джозеф Ниетлонг (1*) , Гидеон Като (2) ,

(1) Benue State University Makurdi, Km 1, Gboko Road, PMB 102119, Benue State, Нигерия.

(2) Государственный университет Бенуэ Макурди, 1 км, Гбоко Роуд, PMB 102119, штат Бенуэ, Нигерия.

(*) Автор, ответственный за переписку

DOI: https://doi.org/10.26858/predestinasi.v13i2.22046

Abstract

Многие мыслители склонны упускать из виду различия между этическими взглядами Платона и его протеже Аристотеля. Это исследование представляет собой критический дискурс о том, отличается ли и чем этическая мысль Аристотеля от мысли Платона. Большинство современных специалистов по этике считают обоих сторонниками этики добродетели. Это в равной степени применимо и к домодернистской этике. Таким образом, этика по большей части уделяет большое внимание элементам характера. Однако может показаться, что между этическими позициями Платона и Аристотеля существуют глубокие расхождения. Эти различия возникают из-за принципиально разных метафизических позиций относительно единства бытия, особенно в том виде, в каком они намечены в шестой главе Никомаховой Этики, где Аристотель применяет это учение к своей Этике. Для Платона, с другой стороны, все знание исходит из знания Формы, которая является универсалией или родом, в котором индивидуумы или виды разделяют или участвуют. Возможность Короля-Философа зависит от того, что существует Форма (Бытие как таковое), объемлющая все остальное. Следовательно, тот, кто обладает знанием этой формы, владеет основной наукой, которая включает в себя все остальные знания. Для Аристотеля всеобщность бытия не то же самое, что универсальность других универсалий, и поэтому не может быть предметом высшей науки, кроме как показать, почему это невозможно, как мы видим в платоновской Республике. Понимание этого показывает, как философия относится к повседневной жизни.

Однако может показаться, что между этическими позициями Платона и Аристотеля существуют глубокие расхождения. Эти различия возникают из-за принципиально разных метафизических позиций относительно единства бытия, особенно в том виде, в каком они намечены в шестой главе Никомаховой Этики, где Аристотель применяет это учение к своей Этике. Для Платона, с другой стороны, все знание исходит из знания Формы, которая является универсалией или родом, в котором индивидуумы или виды разделяют или участвуют. Возможность Короля-Философа зависит от того, что существует Форма (Бытие как таковое), объемлющая все остальное. Следовательно, тот, кто обладает знанием этой формы, владеет основной наукой, которая включает в себя все остальные знания. Для Аристотеля всеобщность бытия не то же самое, что универсальность других универсалий, и поэтому не может быть предметом высшей науки, кроме как показать, почему это невозможно, как мы видим в платоновской Республике. Понимание этого показывает, как философия относится к повседневной жизни.

Ключевые слова

Этика; формы; Знание; Существование; Хорошо

Полный текст:

PDFСсылки

Америкс, К., и Кларк, Д.М. (2000). Аристотель: Никомахова этика. Издательство Кембриджского университета.

Бюттнер, С. (2017). Связь между чувствами и разумом: насколько рационально иррациональное у Платона? История философии и логического анализа, 20 (1), 32-52.

Кастелли, Л. М. (2010). Проблемы и парадигмы единства: взгляды Аристотеля на Единого. Международные исследования Аристотеля. Т. 6.

Керзер, Х. Дж. (2012). Аристотель и добродетели. Издательство Оксфордского университета.

Griswold, CL (2002). Ирония в платонических диалогах. Философия и литература, 26(1), 84-106.

Галли, Н. (2013). Теория познания Платона (возрождение Рутледжа). Рутледж.

Кауфман, Д. (2017). Гален о разуме и аппетите: исследование De Moribus. апейрон, 50(3), 367-392.

Мартенс, П. В. (2015). Воплощение, ересь и эллинизация христианства: нисхождение души у Платона и Оригена. Гарвардское теологическое обозрение, 108(4), 59.4-620.

Гарвардское теологическое обозрение, 108(4), 59.4-620.

Минц, С. М. (1996). Аристотелевская добродетель и обучение деловой этике. Журнал деловой этики, 15(8), 827-838.

Mix, LJ (2018). Странно тронуты: Аппетитные души у Платона. В «Концепциях жизни от Аристотеля до Дарвина» (стр. 29–41). Палгрейв Макмиллан, Cham.

Нарвесон, Дж. (2010). Это этическая теория. Открытый суд.

Одерберг Д.С. (1998). О предполагаемой ошибке Аристотеля. Философские статьи, 27(2), 107-118.

Паппас, Н. (2004). Путеводитель по философии Рутледжа по Платону и Республике. Рутледж.

Платон, HG (1961). Федр (стр. 475-525). Издательство Принстонского университета.

Роу, К., и Броуди, С. (2004). Аристотель: Никомахова этика. Философский ежеквартальный журнал, 54 (215).

Сакс, Дж. (Ред.). (2011). Никомахова этика. Издательство Хакетт.

Штумпф, SE (1966). От Сократа к Сартру История философии. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Taylor, C.C.W., Parkinson, GHR, & Shanker, S. (Eds.). (1997). От начала до Платона (т. 1). Психология Пресс.

(Eds.). (1997). От начала до Платона (т. 1). Психология Пресс.

Убиали, М. (2017). Аристотелевские отголоски в этике Гуссерля: характер, решение и философия как высшее благо. В Новом ежегоднике феноменологии и феноменологической философии XV–2017 (стр. 84–101). Рутледж.

Артикул Показатели

Абстрактный просмотр : 782 раза | Просмотр в формате PDF: 106 раз

Рефбеки

- На данный момент рефбеков нет.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Статья Copyright © авторам

Предусинаси . Служба Solady Artmile. Science и прошли рецензирование перед публикацией. Ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении плагиата, и использование этого сайта означает ваше согласие с Условиями использования.

Это веб-сайт, на котором публикуется статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons License в соответствии с условиями  0 International License .

0 International License .

Авторские права на макет и дизайн веб-сайта © Программы изучения социологии, Факультет социальных наук

Добродетель и разум у Платона и Аристотеля | Отзывы | Философские обзоры Нотр-Дама

В Добродетель и разум у Платона и Аристотеля , А. В. Прайс предлагает всестороннее исследование этических и морально-психологических взглядов двух самых знаменитых философов древности. Цель Прайса состоит в том, чтобы нарисовать общую картину моральных и психологических рамок, в которые Платон и Аристотель помещают человеческую деятельность, отдавая при этом должное всем сложным деталям, которые продолжают занимать исследователей античной философии. Результатом является новая оценка проницательности моральных идей Платона и Аристотеля и той близости, которую они часто проявляют к нашему общему моральному и психологическому опыту.

Книга разделена на четыре части, в каждой из которых обсуждается центральная концепция этики и моральной психологии Платона и Аристотеля: eudaimonia , добродетель, практическое рассуждение и акрасия . Первая часть начинается с обсуждения eudaimonia в произведениях Платона, где основное внимание уделяется ее функции как всеобъемлющей цели, к которой стремятся все действия. Общее описание Прайса eudaimonia идентифицирует его как «преуспевающий». Это следует понимать не просто как то, что жизнь идет так, как хочется, а как действие подобающим и правильным образом. Предполагается, что все, от материальных благ до психических качеств, способствует совершению хороших поступков и приобретает свою ценность и желательность в зависимости от того, каким образом это способствует хорошим действиям. Следуя этому общему описанию, ценовые места

Первая часть начинается с обсуждения eudaimonia в произведениях Платона, где основное внимание уделяется ее функции как всеобъемлющей цели, к которой стремятся все действия. Общее описание Прайса eudaimonia идентифицирует его как «преуспевающий». Это следует понимать не просто как то, что жизнь идет так, как хочется, а как действие подобающим и правильным образом. Предполагается, что все, от материальных благ до психических качеств, способствует совершению хороших поступков и приобретает свою ценность и желательность в зависимости от того, каким образом это способствует хорошим действиям. Следуя этому общему описанию, ценовые места

Такая универсальная цель должна быть до некоторой степени абстрактной, иначе она будет заменена своим более определенным эквивалентом. В то же время, однако, она должна быть определяемой, если она вообще должна быть активной. Тогда возникает важный вопрос, как эта цель может стать более определенной при различных обстоятельствах. Относительно этого вопроса Прайс отмечает разницу между «сократическими» произведениями Платона и Республика. В первом мы не находим определенного ответа относительно того, каким образом конечная цель действия может быть указана и достигнута (за исключением гедонистского исчисления, которое, по мнению Прайса, не выражает точку зрения, которую поддержал бы Сократ). С другой стороны, в Республике Платон предлагает описание как необходимого условия для возможности указать абстрактную цель eudaimonia (получение доступа к Форме Добра, которая может направлять человека в любых обстоятельствах) , и способ, которым это условие может быть выполнено (через строгую интеллектуальную подготовку городских стражей). Кроме того, Республика предлагает объективное измерение того, что значит действовать хорошо, со ссылкой на внутреннюю гармонию частей души.

В то же время, однако, она должна быть определяемой, если она вообще должна быть активной. Тогда возникает важный вопрос, как эта цель может стать более определенной при различных обстоятельствах. Относительно этого вопроса Прайс отмечает разницу между «сократическими» произведениями Платона и Республика. В первом мы не находим определенного ответа относительно того, каким образом конечная цель действия может быть указана и достигнута (за исключением гедонистского исчисления, которое, по мнению Прайса, не выражает точку зрения, которую поддержал бы Сократ). С другой стороны, в Республике Платон предлагает описание как необходимого условия для возможности указать абстрактную цель eudaimonia (получение доступа к Форме Добра, которая может направлять человека в любых обстоятельствах) , и способ, которым это условие может быть выполнено (через строгую интеллектуальную подготовку городских стражей). Кроме того, Республика предлагает объективное измерение того, что значит действовать хорошо, со ссылкой на внутреннюю гармонию частей души.

Прайс переходит к рассказу Аристотеля о eudaimonia в следующем разделе, отмечая две особенности, которые Аристотель приписывает ему: всеохватывающий и составляющий конечную цель действия. Согласно Аристотелю, каждое действие в первую очередь направлено на то, чтобы действовать хорошо, что на самом деле и означает быть счастливым. В то же время, действуя хорошо, мы также получаем ценные вещи, которые сами по себе не являются примерами хороших действий, хотя они ценны сами по себе (например, удовольствие). Можно задаться вопросом, какую роль могут играть эти товары. Прайс отвечает, что они составляют часть наших практических размышлений. В этих обсуждениях  Способность ставить эти цели и средства является задачей добродетели (подробнее об этой функции мы поговорим в следующих частях). Прайс завершает раздел обсуждением некоторых важных дополнительных вопросов об аристотелевском счастье, связанных с его полнотой, ролью удачи в достижении счастья и ценностью интеллектуального созерцания.

Способность ставить эти цели и средства является задачей добродетели (подробнее об этой функции мы поговорим в следующих частях). Прайс завершает раздел обсуждением некоторых важных дополнительных вопросов об аристотелевском счастье, связанных с его полнотой, ролью удачи в достижении счастья и ценностью интеллектуального созерцания.

Часть вторая посвящена концепциям добродетели Платона и Аристотеля. Прайс выделяет две основные функции добродетели, необходимые для достижения счастья: направляющую и исполнительную функции. Первое подготавливает почву для практического рассуждения, устанавливая правильную цель, которую необходимо достичь, тогда как второе состоит в правильном расположении аффективных мотивов агента (эмоций или pathe ) в соответствии с оценкой разума. Каждая отдельная добродетель выполняет эту двойную роль по-своему. В то же время все добродетели образуют единство, которое выражается в каждом случае добродетельного действия. Прайс исследует различные альтернативные описания платоновского единства добродетели, как в более ранних работах, таких как Протагора и в Республике

По мнению Прайса, важный урок из платоновских рассуждений о единстве добродетелей состоит в том, что все добродетели сходятся в едином и неуклонном движении, когда добродетель совершает действие, даже если конкретная природа и функция действия могут отличаться в большую или большую сторону. в меньшей степени (в зависимости от того, как мы интерпретируем Платона).

По мнению Прайса, важный урок из платоновских рассуждений о единстве добродетелей состоит в том, что все добродетели сходятся в едином и неуклонном движении, когда добродетель совершает действие, даже если конкретная природа и функция действия могут отличаться в большую или большую сторону. в меньшей степени (в зависимости от того, как мы интерпретируем Платона). Прайс продолжает обсуждение аристотелевского единства добродетелей в следующем разделе. Его основное внимание сосредоточено на том, как различные добродетели вычисляют среднее , что составляет их конкретную цель. Цена проводит различие между средним значением, рассчитанным с точки зрения конкретной добродетели, и средним значением, рассматриваемым с точки зрения других добродетелей. Эти две точки зрения и оценки могут, возможно, различаться: хотя подвергать себя телесным повреждениям в бою не опрометчиво и не трусливо, с точки зрения храбрости, может быть неразумно делать это, когда битва безнадежна. Добродетельный человек уравновешивает оценки различных добродетелей с помощью целостного подхода, что приводит к действию, которое обычно является наиболее подходящим в данных обстоятельствах.

Определив общую цель, ради которой все делается (счастье), и способ ее достижения (хорошим поступком), Прайс переходит к практическим рассуждениям, т. е. к процессу, который приводит к каждому конкретному действию, с цель действовать хорошо и быть счастливым. Часть третья начинается с обсуждения утверждения Сократа в Gorgias о том, что все мы желаем того, что действительно хорошо (для нас), и что злые люди не желают плохих вещей, даже если их действия явно преднамеренно производят их. Цена пытается сделать Горгий утверждает менее поразительное, вводя понятие «гипотетического желания φ, если φ выгодно». Поскольку все мы желаем нашей eudaimonia , мы все гипотетически желаем действий, которые способствуют этому, и желаем гипотетически избегать тех, которые ему вредны. В этом случае можно сказать, что люди, совершающие злые дела, действуют вопреки своим желаниям, поскольку все, чего они пытаются достичь, является желательным, если оно приносит эвдемонию . 0138 , чего явно нет.

0138 , чего явно нет.

Это может сделать утверждение Горгия несколько менее поразительным, но оно по-прежнему не позволяет провести различие между материальными и намеренными объектами желания. Различие проводится в Меноне , где Сократ рассуждает о желании дурных вещей, принимаемых за добро, и в Республике , где вредные желания связаны с низшей, жаждущей частью души. Прайс обсуждает природу аппетита и его желаний в Республика и степень, в которой аппетит может рассуждать, достигая промежуточного положения, согласно которому оценки аппетита входят в практическое рассуждение, даже если сам аппетит не образует рациональных выводов. Затем цена переходит на счет самого обсуждения Республики . Его вывод состоит в том, что Республика не содержит общих правил действий, применимых повсеместно. Единственная абсолютно хорошая вещь — это Форма Добра. Предполагается, что знание Формы ведет к знанию общих и промежуточных целей, которые необходимо преследовать. Но каковы именно эти цели, зависит от обстоятельств. Таким образом, Платон не предлагает нам «свода правил, содержащего план правильной жизни» (187).

Но каковы именно эти цели, зависит от обстоятельств. Таким образом, Платон не предлагает нам «свода правил, содержащего план правильной жизни» (187).

Обсуждение Прайсом описания практического мышления Аристотелем во втором разделе третьей части начинается с примечания о неопределенности в отношении роли практического размышления. Вначале кажется, что обсуждение предоставляет средства для достижения данной цели и, следовательно, играет лишь вспомогательную/советующую роль. Но это еще не все. С одной стороны, практическое обдумывание инициирует действие в том смысле, что то, к чему оно приходит, является, при отсутствии каких-либо препятствий, отправной точкой действия. Кроме того, практические размышления, по-видимому, каким-то образом связаны с определением целей. Прайс решительно возражает против представления о «грандиозном конце» eudaimonia , согласно которому практический разум снабжается планом того, что представляет собой хорошее поведение, который он затем пытается реализовать в соответствии с обстоятельствами. Вместо этого Прайс приписывает Аристотелю менее радикальный взгляд, согласно которому цель практического рассуждения является «скорее приоритетом, чем мономанией» (203). Более того, даже отличительные цели не определены полностью, но должны быть проработаны путем взвешивания различных соображений, связанных с конкретными обстоятельствами. В результате картина представляет собой спектр целей, подчиненных eudaimonia , начиная от жизненных целей, которые определяют наши долгосрочные планы, и заканчивая ближайшими целями, которые постоянно меняются.

Вместо этого Прайс приписывает Аристотелю менее радикальный взгляд, согласно которому цель практического рассуждения является «скорее приоритетом, чем мономанией» (203). Более того, даже отличительные цели не определены полностью, но должны быть проработаны путем взвешивания различных соображений, связанных с конкретными обстоятельствами. В результате картина представляет собой спектр целей, подчиненных eudaimonia , начиная от жизненных целей, которые определяют наши долгосрочные планы, и заканчивая ближайшими целями, которые постоянно меняются.

Сложная картина Прайса об аристотелевских размышлениях может быть недостаточно ясной, но она близка к тому, как мы на самом деле думаем и действуем. Прайс делает то же самое в отношении взглядов Аристотеля на существование абсолютных практических правил или принципов. За некоторыми поразительными исключениями, Аристотель, по-видимому, считает общие принципы неопределенно определенными (т. е. применимыми по большей части), оставляя открытой возможность нарушения этих принципов в пользу некоторых других, если этого требует случай. Но что служит отправной точкой для размышлений, если это не «грандиозный конец», дающий полную спецификацию eudaimonia или какие-то категорические принципы? Прайс рассматривает ряд возможных ответов на этот вопрос, отмечая, что ни один из них не появляется четко у Аристотеля. Поддерживаемый Прайсом отчет описывает отправные точки размышлений как продукты своего рода моральной интуиции, сравнимой с интуицией, которая обеспечивает отправную точку для научного знания.

Но что служит отправной точкой для размышлений, если это не «грандиозный конец», дающий полную спецификацию eudaimonia или какие-то категорические принципы? Прайс рассматривает ряд возможных ответов на этот вопрос, отмечая, что ни один из них не появляется четко у Аристотеля. Поддерживаемый Прайсом отчет описывает отправные точки размышлений как продукты своего рода моральной интуиции, сравнимой с интуицией, которая обеспечивает отправную точку для научного знания.

В четвертой части обсуждается феномен acrasia у Платона и Аристотеля. Цена начинается с того, что проводится различие между синхронными акрасия (слабость суждения) и диахроническая акрасия (слабость в настойчивости). Существование первого явления (только) классно отрицается Сократом в Протагоре . Прайс исследует аргумент Сократа и этический гедонизм, на котором он основан, и приходит к выводу, что отрицание Сократом преднамеренного самоповреждения предназначено для освещения конкретной психологической картины и не должно применяться в целом. Затем он оценивает Протагора.0138 морально-психологической теории, обсуждая различные ее интерпретации. Сам Прайс остается в нерешительности, отмечая, что «то, что Платон вкладывает в уста [Сократа], скорее опускает психологию, чем намекает на нее» (268). Это контрастирует с подробным изложением моральной психологии, которое Платон предлагает в Республике . Прайс обсуждает конкурирующий отчет Republic о acrasia , сосредотачиваясь не столько на возможности самого явления, сколько на платоновском понимании ментального конфликта и роли добродетелей в его предотвращении. Результатом является богатая картина действия и мотивации, которая позволяет суждениям возникать без использования рассуждений, но все же быть выражением характера действующего лица посредством упражнения низших частей души.

Затем он оценивает Протагора.0138 морально-психологической теории, обсуждая различные ее интерпретации. Сам Прайс остается в нерешительности, отмечая, что «то, что Платон вкладывает в уста [Сократа], скорее опускает психологию, чем намекает на нее» (268). Это контрастирует с подробным изложением моральной психологии, которое Платон предлагает в Республике . Прайс обсуждает конкурирующий отчет Republic о acrasia , сосредотачиваясь не столько на возможности самого явления, сколько на платоновском понимании ментального конфликта и роли добродетелей в его предотвращении. Результатом является богатая картина действия и мотивации, которая позволяет суждениям возникать без использования рассуждений, но все же быть выражением характера действующего лица посредством упражнения низших частей души.

Книга завершается обсуждением аристотелевской акрасии и связанных с ней проблем и научных разногласий. Прайс выбирает то, что он называет «достаточно традиционным прочтением» соответствующих отрывков (в основном EN 1146b-1147b), согласно которым Аристотель приписывает ограниченное невежество акратическому человеку. Согласно Прайсу, аппетит мешает правильному рассуждению не тем, что мешает нашей логике, а тем, что отвлекает внимание разума от предпосылок, которые должны быть частью практического силлогизма. Неспособность принять во внимание эти предпосылки (например, что торт, который вы собираетесь съесть, вреден для здоровья), приводит к действию, которое противоречит целому набору других убеждений (о добре), которых придерживается агент. Рассказ Аристотеля и любая его интерпретация не лишены трудностей, и Прайс обсуждает некоторые из наиболее важных. Его цель состоит в том, чтобы предложить интерпретацию аристотелевского acrasia , что в некоторой степени согласуется с нашим фактическим общим опытом этого явления. Книга заканчивается возвращением к аристотелевской концепции eudaimonia и проблемам, связанным с объяснением того, как можно оценить eudaimonia как конечную цель, но не действовать для ее достижения.

Согласно Прайсу, аппетит мешает правильному рассуждению не тем, что мешает нашей логике, а тем, что отвлекает внимание разума от предпосылок, которые должны быть частью практического силлогизма. Неспособность принять во внимание эти предпосылки (например, что торт, который вы собираетесь съесть, вреден для здоровья), приводит к действию, которое противоречит целому набору других убеждений (о добре), которых придерживается агент. Рассказ Аристотеля и любая его интерпретация не лишены трудностей, и Прайс обсуждает некоторые из наиболее важных. Его цель состоит в том, чтобы предложить интерпретацию аристотелевского acrasia , что в некоторой степени согласуется с нашим фактическим общим опытом этого явления. Книга заканчивается возвращением к аристотелевской концепции eudaimonia и проблемам, связанным с объяснением того, как можно оценить eudaimonia как конечную цель, но не действовать для ее достижения.

На протяжении всей книги Прайс сохраняет баланс между вниманием к наиболее важным современным дебатам по поводу интерпретации и сохранением общей картины того, чего пытаются достичь моральные теории Платона и Аристотеля. Хотя Прайсу часто есть что сказать по вопросам, вызывающим интерес современников, таким как роль духа в Республика , разумные способности аппетита или наличие нерациональных желаний у Протагора , он также часто воздерживается от принятия позиции по обе стороны дебатов. Обычно это происходит потому, что он считает, что любая из конкурирующих интерпретаций соответствует его общему описанию eudaimonia и процесса обсуждения, направленного на это.

Хотя Прайсу часто есть что сказать по вопросам, вызывающим интерес современников, таким как роль духа в Республика , разумные способности аппетита или наличие нерациональных желаний у Протагора , он также часто воздерживается от принятия позиции по обе стороны дебатов. Обычно это происходит потому, что он считает, что любая из конкурирующих интерпретаций соответствует его общему описанию eudaimonia и процесса обсуждения, направленного на это.

Когда дело доходит до общей картины, Прайс, похоже, довольствуется тем, что излагает то, что, по его мнению, является наиболее важными и непреходящими аспектами этики и моральной психологии Платона и Аристотеля, признавая при этом, что многие связанные вопросы (на самом деле те, которые вызывают наибольший научный интерес) трудно или даже невозможно разрешить удовлетворительным образом. В целом Прайс не представляет и не пытается защищать сложную более широкую теорию. Отсутствие заключения или эпилога в конце книги, как мне кажется, показательно. Аналогичное отсутствие всеобъемлющего утверждения можно увидеть в параллельной трактовке Прайсом Платона и Аристотеля. Хотя Прайсу есть что сказать о них по отдельности, он лишь изредка делает некоторые поясняющие замечания о связи между ними. По большей части части Платона и Аристотеля автономны и явно не представлены как части философского прогресса или дискуссии.

Аналогичное отсутствие всеобъемлющего утверждения можно увидеть в параллельной трактовке Прайсом Платона и Аристотеля. Хотя Прайсу есть что сказать о них по отдельности, он лишь изредка делает некоторые поясняющие замечания о связи между ними. По большей части части Платона и Аристотеля автономны и явно не представлены как части философского прогресса или дискуссии.

В нескольких местах Прайс проявляет интерес к противопоставлению древних этических теорий современным и современным дискуссиям в области моральной философии (утверждая, например, что аристотелевское объяснение функции обдумывания и рассуждения на самом деле сильно отличается от юмовского). Это интересные и плодотворные сравнения, и, к сожалению, они встречаются очень редко, тем более что Прайс явно верит, что Платон и Аристотель могут сказать что-то ценное даже с нашей современной точки зрения.

Книга в основном адресована ученым и продвинутым студентам в области истории философии, особенно тем, кто интересуется античной этикой и моральной психологией.