ВДАЛИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТРОП – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 7 мин.

—

100%

+

Код для вставки

Код скопирован

Для православного человека Греция — это земля монашеской республики Афон. Чуть меньше известны Метеоры — комплекс древних монастырей в горах, которые когда-то считались вторым Афоном и куда также был закрыт вход женщинам.

Но по соседству со знаменитыми паломническими дорогами понемногу живет и поднимается Греция малых обителей, где тоже можно встретить наших соотечественников. У каждого своя история приезда в страну, давшую России Православную веру. Русское монашество поразило меня в Греции и стало продолжением открытия живого Православия в действии.

Виза «Дельта»

В Греции Церковь только формально отделена от государства и пользуется его официальной поддержкой, которая воспринимается некоторой частью греков (в особенности молодежью), увы, как обязаловка и поэтому часто превращается в навязывание формального соблюдения традиций. Однако там не обсуждают, нужен ли Закон Божий в школах — он просто преподается, и это данность. И обязательное посещение воскресных служб всей семьей, а потом традиционный семейный обед в таверне привычны, и даже слишком привычны. Так принято — и всё!

Однако там не обсуждают, нужен ли Закон Божий в школах — он просто преподается, и это данность. И обязательное посещение воскресных служб всей семьей, а потом традиционный семейный обед в таверне привычны, и даже слишком привычны. Так принято — и всё!

Но на фоне этих само собой разумеющихся вещей, здесь в Греции, в отдаленных ее уголках, процветают духовные школы, живут умудренные жизнью старцы… За этим-то и стремятся сюда монахи, в том числе и из России. Приезжая по благословению духовников, они совершают паломничество в поисках «своей» обители. И если такая найдется и примет к себе просителя, то дело за малым: человек официально обращается в МИД Греции, а через месяц-другой ему оформляют особую монашескую визу «Дельта», дающую право постоянного проживания в избранном монастыре; виза периодически продлевается. Потом начинается изучение греческого языка, продолжение богословского образования, труд, молитва…

«Аграфа вуна»

По всей Греции на холмах, горах и вершинах стоят монастыри, храмы и часовни. Но далеко не все из них процветают: какие-то разрушены, какие-то заброшены, позабыты. Все это результат драматической истории страны. Греция долгое время находилась под турецким владычеством. Это был, наверное, один из тяжелейших периодов ее истории, время гонений на веру. Но и новейшую историю Греции трудно назвать благостной: страна воевала с фашистской Италией, находилась под немецкой оккупацией, пережила диктатуру «черных полковников». Кроме того, здесь активно действовали радикальные левые организации, большое влияние имели коммунисты и анархисты. Так, окрестности одного из самых больших озер Греции Пластира и города Кардицы тоже стали ареной этой драматической истории. Когда-то эти горы турки оставили в покое из-за непроходимых дорог, назвав глухие районы «аграфа вуна» — незаписанные (неучтенные) горы. В период Второй мировой войны этот горный район стал ядром сопротивления захватчикам. После войны территория «аграфа вуна», к сожалению, пришла в запустение: молодежь уехала в города, остались одни старики.

Но далеко не все из них процветают: какие-то разрушены, какие-то заброшены, позабыты. Все это результат драматической истории страны. Греция долгое время находилась под турецким владычеством. Это был, наверное, один из тяжелейших периодов ее истории, время гонений на веру. Но и новейшую историю Греции трудно назвать благостной: страна воевала с фашистской Италией, находилась под немецкой оккупацией, пережила диктатуру «черных полковников». Кроме того, здесь активно действовали радикальные левые организации, большое влияние имели коммунисты и анархисты. Так, окрестности одного из самых больших озер Греции Пластира и города Кардицы тоже стали ареной этой драматической истории. Когда-то эти горы турки оставили в покое из-за непроходимых дорог, назвав глухие районы «аграфа вуна» — незаписанные (неучтенные) горы. В период Второй мировой войны этот горный район стал ядром сопротивления захватчикам. После войны территория «аграфа вуна», к сожалению, пришла в запустение: молодежь уехала в города, остались одни старики. Именно здесь осталось больше всего заброшенных монастырей, ждущих своего часа и тех, кто придет их восстанавливать.

Именно здесь осталось больше всего заброшенных монастырей, ждущих своего часа и тех, кто придет их восстанавливать.

Среди прочих, в 27 километрах от Кардицы, есть древний монастырь Петрас «Катафигиу», основанный в 1557 году. Он, как и другие, был забыт и заброшен, но в 2003 году жизнь в нем вновь забила ключом. И хотя работы в монастыре хватает, под его опекой сразу несколько женских обителей: две в Кардице и одна в Фивах. Все эти монастыри находятся под духовным окормлением игумена монастыря Петрас — архимандрита Дионисия (Каламбокаса).

Отец Дионисий

Отец Дионисий происходит из священнического рода. Он был пострижен в монахи в монастыре Великие Метеоры, подвизался в обители Симонапетра на Афоне, где был рукоположен и впоследствии возведен в сан архимандрита. Потом — служба в армии военным священником, приглашение читать лекции по богословию в Греции и за ее пределами, служение на подворье афонского монастыря Симонапетра в Халкидике и возвращение на Афон в качестве игумена монастыря Пантократор. В 1992 году отец Дионисий назначен игуменом-духовником монастыря Честнаго Креста в Иерусалиме, при котором сложилось сестричество из его духовных чад. В 1994 году сестричество перебралось в Грецию и там, на окраине города Фив, по благословению Священного Синода Элладской Церкви был основан монастырь Воздвижения Честнаго Креста Господня. В 2003 году отца Дионисия вместе с братией и сестрами пригласил глава Фессалиотидской и Фанариоферсальской епархии владыка Феоклит с просьбой заселить какой-либо из пустующих монастырей и тем самым укрепить монашество в этом краю. Было выбрано три пустующих полуразрушенных монастыря рядом с городом Кардицей, лежащие вдали от туристических маршрутов: Петрас «Катафигиу», Святого Георгия «Караискаки» и обитель двенадцати Апостолов «Коккини экклесия» (Красная церковь).

В 1992 году отец Дионисий назначен игуменом-духовником монастыря Честнаго Креста в Иерусалиме, при котором сложилось сестричество из его духовных чад. В 1994 году сестричество перебралось в Грецию и там, на окраине города Фив, по благословению Священного Синода Элладской Церкви был основан монастырь Воздвижения Честнаго Креста Господня. В 2003 году отца Дионисия вместе с братией и сестрами пригласил глава Фессалиотидской и Фанариоферсальской епархии владыка Феоклит с просьбой заселить какой-либо из пустующих монастырей и тем самым укрепить монашество в этом краю. Было выбрано три пустующих полуразрушенных монастыря рядом с городом Кардицей, лежащие вдали от туристических маршрутов: Петрас «Катафигиу», Святого Георгия «Караискаки» и обитель двенадцати Апостолов «Коккини экклесия» (Красная церковь).

Красная церковь

«Коккини экклесия» (Красная церковь) — первый из четырех окормляемых архимандритом Дионисием монастырей, до которого я добралась. Свое название обитель получила в XVI веке, когда турки разом вырезали всех священников и прихожан, стоявших на службе в церкви. По преданию, крови было столько, что она пропитала все стены. Монастырь пришел в запустение и разрушился. Но местные жители хранили память о монастыре, и поэтому он был отстроен заново, уже в начале XXI века. Сегодня это уже не красная, а белая церковь: стены еще пахнут штукатуркой, да и икон немного.

По преданию, крови было столько, что она пропитала все стены. Монастырь пришел в запустение и разрушился. Но местные жители хранили память о монастыре, и поэтому он был отстроен заново, уже в начале XXI века. Сегодня это уже не красная, а белая церковь: стены еще пахнут штукатуркой, да и икон немного.

Идеального монастыря не существует. Каждый, следуя общему правилу — типикону, все равно устраивается по силам собравшихся, в этом-то и проявляется неповторимость обители. Но у тех, кто не знаком с жизнью монастыря, неизбежно возникают вопросы: «почему», «зачем». Правда они отпадут сами собой, как только присмотришься к жизни монастыря и сумеешь прочувствовать внутренний порядок и ход этой жизни.

Монастырское утро в «Коккини экклесия» всегда раннее. Оно начинается в пять часов с глухих частых ударов деревянной колотушки: пора на службу. Потом трапеза и распределение послушаний. У каждого монаха или монахини свои обязанности, которые исполняются с неспешной аккуратностью. Часа в четыре — вечерняя служба (по будням, вопреки бытующим представлениям, службы короткие, порой меньше часа), затем трапеза, а к девяти часам все замирает. Настоящая жизнь происходит внутри обители, никогда не выставляется напоказ. Нет, монахи не прячутся от посетителей, как многие думают, а просто не обременяют своим присутствием. При этом храмы почти всегда открыты, даже если там никого нет.

Настоящая жизнь происходит внутри обители, никогда не выставляется напоказ. Нет, монахи не прячутся от посетителей, как многие думают, а просто не обременяют своим присутствием. При этом храмы почти всегда открыты, даже если там никого нет.

Я попросилась на послушание на кухню: сложно найти лучшее место для того, чтобы пообщаться. И услышала самые разные истории о том, как люди попадали в монастырь. Откуда только не приезжают сюда! Здесь есть монахини и послушницы из США, Германии, Румынии, Грузии, Норвегии, Швеции, Армении, Белоруссии, но, к моему удивлению, больше всего насельниц из России. Между собой сестры говорят по-гречески, службы идут тоже на этом языке. А с паломниками беседуют на их родных языках (некоторые насельницы знают до пяти языков — кто-то получил образование в Сорбонне, кто-то в Берлинской академии искусств, кто-то в МГУ). Многие из сестер и сейчас продолжают учиться. Одни получают второе, другие уже третье образование, учась заочно в богословских школах Афинского университета и Университета им. Аристотеля в Салониках.

Аристотеля в Салониках.

Изо всех сил я старалась понять жизнь в монастыре и пыталась везде и все успеть по полной программе, хотя на этом никто и не настаивал. Человека, не подготовленного к аскетическим подвигам, не станут принуждать к исполнению строгих послушаний: здесь думают, что все должно идти от сердца. Никто не осудит тебя, если ты не проснешься на утреннюю службу. Мне даже сказали, что ничего нет хорошего в том, чтобы вставать в ружье в пять утра и с трудом идти на службу. Лучше встать часов в восемь, но в бодром состоянии проявить себя на кухне, ведь там работы всегда хватает. И вовсе не обязательно голодать до завтрака — всё есть для чая и кофе. Хотя был пост, пожаловаться не могу: гречневая каша с кальмарами была великолепна! А кто не успел справиться с едой за время чтения душеполезных книг (чтение вслух во время еды — обычная православная монастырская практика во многих странах), тот может доедать и потом. Но самое главное — задушевные разговоры до позднего вечера. О чем? Да о главном: о Боге, о смысле жизни и почему «не хлебом единым…»

О чем? Да о главном: о Боге, о смысле жизни и почему «не хлебом единым…»

Когда я возвращалась в Россию, мне на прощание вручили пакет домашних сладостей, банку «глико» (варенья) и сказали, что ждут еще раз.

В последний день приехал отец Клеопа из монастыря Петрас, и когда я его спросила, в чем они здесь, в Греции, больше всего нуждаются, он сказал: «Мы всегда рады приезжающим, особенно тем, кто приезжает из России, и готовы принять паломников и трудников. Главное, в чем здесь в Греции мы нуждаемся — это в любви».

- Горное озеро Пластира, одно из самых больших в Греции.

- В маленьких церковках — «иконостаси», стоящих почти перед каждым греческим домом, по благочестивой традиции каждый вечер внутри зажигают лампадку.

- Престольный праздник в монастыре святого Георгия Победоносца «Караискаки». Освящение хлебов на Великой Вечерне.

- Крестный ход на Пасху. Первой идет с билом сестра Фавория, родом из Норвегии.

- Пасхальная трапеза. Герондисса Диодора христосуется с сестрами.

- Сестра Эсфирь, русская. Ее послушание — писать иконы и ухаживать за животными.

- Монахиня Иаковия, американка украинского происхождения, на монастырской пасеке в монастыре Воздвижения Честного Креста в Фивах.

- Монастырь святого Георгия находится в уединенном месте в горах Аграфы в окружении скал. До XV века в этом месте в скальных пещерах жили отшельники, которые по воскресеньям собирались вместе в церкви святого Георгия. В XV веке церковь была сожжена турками, и после этого был отстроен нынешний каменный храм. До ХХ века монастырь был мужским, но потом запустел. Сейчас идет реконструкция, на очереди — монтаж крестов и реставрация старинных фресок.

Фото Дмитрия Неумоина

«Богословие – это такая наука, которая формирует человеческое отношение к жизни вообще»

Образование: религиозное, богословское и духовное

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

АУДИО

Программа записана в 2005 году

Текст: Качаева Ольга

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев):

Итак, три вида образования – религиозное, богословское и духовное. Есть еще и четвертое – светское образование. Если мы говорим о религиозном образовании, то, скорее всего, мы должны понимать под ним то, что понимает под этим наша государственная образовательная система. Религия ведь не является какой-то определенной наукой. Религия – понятие слишком обширное. Существуют многие религии, и не существует одна религия. Религиозное образование, как понимают его сторонники, сводится к изучению истории религии, религиозного феномена в человеке с психологической, с физиологической, систорической точек зрения. Но не более того. Или к перечислению различных религий и внешнему описание их свойств. Конечно, это вещь полезная и необходимая для образованного человека в современном мультирелигиозном и мультикультурном обществе. И в прошлом тоже. Ведь неприлично, когда человек, считающий себя грамотным, попадает, скажем, в среду мусульман, и просто не знает, как себя вести, как себя поставить в этой среде. Либо ты вообще старайся не попадать в подобные ситуации, ибо в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Есть еще и четвертое – светское образование. Если мы говорим о религиозном образовании, то, скорее всего, мы должны понимать под ним то, что понимает под этим наша государственная образовательная система. Религия ведь не является какой-то определенной наукой. Религия – понятие слишком обширное. Существуют многие религии, и не существует одна религия. Религиозное образование, как понимают его сторонники, сводится к изучению истории религии, религиозного феномена в человеке с психологической, с физиологической, систорической точек зрения. Но не более того. Или к перечислению различных религий и внешнему описание их свойств. Конечно, это вещь полезная и необходимая для образованного человека в современном мультирелигиозном и мультикультурном обществе. И в прошлом тоже. Ведь неприлично, когда человек, считающий себя грамотным, попадает, скажем, в среду мусульман, и просто не знает, как себя вести, как себя поставить в этой среде. Либо ты вообще старайся не попадать в подобные ситуации, ибо в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

«Образование – это придание человеку формы, образа. А формирование человека происходит в духовной сфере и в богословской».

— Духовное и богословское образование. С каждым годом растет число образовательных учреждений, связанных с богословием. Большое количество курсов, духовных школ. Как сделать правильный выбор? Такое разнообразие приводит к растерянности. Вы преподавали и преподаете во многих образовательных учреждениях. Современный студент, изучающий богословие – какой он?

Современный студент, изучающий богословие – какой он?

— Это разные студенты. Студенты, изучающие богословие в православных духовных школах, и студенты, изучающие богословие в школах внецерковной структуры или просто в государственных учебных заведениях, таких, как университет. А сегодня в некоторых университетах уже есть богословские факультеты либо специализация по богословию (теология, библеистика). Например, в Санкт-Петербургском университете есть такая специализация – библеистика. В духовных учебных заведениях, таких как семинария, духовная академия, молодой человек получает и образование богословское, плюс духовное образование. А лучше сказать, духовное воспитание. Что сюда включено? Во-первых, обязательное участие в церковной жизни, в жизни Таинственной, в жизни молитвенной, в церковных богослужениях. Это, пожалуй, основное, что отличает богословское образование в церковных школах от образования во внецерковных структурах. К богословскому образованию добавляется и духовное воспитание, которое, кстати, отнимает, или можно сказать — занимает очень много времени и сил и у преподавателей, и у учащихся.

«Богословие – это наука об Откровении Божием, которое осознается рациональными путями. Богословие – это рациональный подход к Откровению».

— Возможно ли получить богословское образование заочно?

— Я думаю, возможно, но с известными ограничениями. Насколько мне известно, церковные духовные учебные заведения не предоставляют возможности заочного образования людям, которые имеют основную занятость в светской сфере. Заочно могут обучаться священнослужители либо люди, занятые в церковной деятельности. Но существуют лицензированные высшие учебные заведения типа университета. Например, Свято-Тихоновский Православный Университет в Москве, который предоставляет возможность заочного обучения, правда, не на всех факультетах. Так что можно попытаться поступить туда. Кстати, этот университет дает прекрасное образование.

— Светское образование и духовное образование.

— Что касается первой части вопроса, насколько уместно присутствие светских дисциплин в богословском образовании, то на этот вопрос очень легко ответить. Уместно и такое присутствие существует. И существовало, собственно, всегда. Что такое богословие? Богословие – это наука об Откровении Божием, которое осознается рациональными путями. Богословие – это рациональный подход к Откровению. Откровение воспринимается как факт сверхъестественный, но он осмысляется человеческим разумом. Помимо прочего, в состав богословских дисциплин входят такие науки, как библеистика, изучение Библии просто как литературного памятника, который открывает нам истины Божии. Или патрология – это изучение наследия святых отцов, что очень близко к литературоведению как таковому. Литургика, которая изучает историю богослужения.

«В семинарию приходят поступать почти на нуле богословских знаний».

— А основы экономики, к примеру?

— Это тоже нужно для церковной жизни. Конечно, это уже не будет входить непосредственно в богословское образование, а будет являться церковно-практическим образованием. Помимо богословских дисциплин в наших православных школах изучаются также практические дисциплины. И экономика. Кстати, до революции в духовных академиях изучали совсем уж, казалось бы, светские дисциплины.

«А ведь богословие – это такая наука, которая формирует человеческое сознание, отношение к жизни вообще. Ни физика, ни биология, ни медицина, ни филология, ничто так не формирует отношение человека к жизни, к своему будущему, к цели своего существования, как богословие».

— Какие бы Вы включили дополнительные дисциплины в академическое духовное образование кроме высшей математики? Физику?

— Вы знаете, это вопрос настолько сложный практически. Ведь у нас образование занимает не так уж много времени. В Семинарии сейчас по новой программе молодые люди обучаются 5 лет. Это уже много. Раньше учились 4 года. И еще 3 года в духовной академии. Но в Академию далеко не все идут. Этого мало. Учтите, что, например, до революции образовательный уровень наших богословов и священнослужителей был гораздо выше, чем современный. До революции молодой человек, поступавший в духовную семинарию, помимо курса средней школы прошел еще и обучение в духовном училище. В семинарию он приходил уже с достаточным запасом знаний. Он имел примерно такой же объем знаний, какой сегодня имеет студент, заканчивающий семинарию. А у нас семинария считается высшей школой. Так вот, после училища молодой человек учился еще 6 лет в семинарии, а потом 4 года в академии. Образование было очень длительным. И была очень хорошая базовая подготовка. Сейчас ее нет. И приходится массу богословских, церковно-практических дисциплин, а также светских дисциплин, о которых я говорил – языки, философия и прочее, втискивать вот в эти несколько лет обучения.

Ведь у нас образование занимает не так уж много времени. В Семинарии сейчас по новой программе молодые люди обучаются 5 лет. Это уже много. Раньше учились 4 года. И еще 3 года в духовной академии. Но в Академию далеко не все идут. Этого мало. Учтите, что, например, до революции образовательный уровень наших богословов и священнослужителей был гораздо выше, чем современный. До революции молодой человек, поступавший в духовную семинарию, помимо курса средней школы прошел еще и обучение в духовном училище. В семинарию он приходил уже с достаточным запасом знаний. Он имел примерно такой же объем знаний, какой сегодня имеет студент, заканчивающий семинарию. А у нас семинария считается высшей школой. Так вот, после училища молодой человек учился еще 6 лет в семинарии, а потом 4 года в академии. Образование было очень длительным. И была очень хорошая базовая подготовка. Сейчас ее нет. И приходится массу богословских, церковно-практических дисциплин, а также светских дисциплин, о которых я говорил – языки, философия и прочее, втискивать вот в эти несколько лет обучения.

«В ваших словах прозвучал и хороший вопрос: «если бы я не слушала радио «Град Петров», то я и в церкви бы ничего не понимала» (в данном случае радио выступает как школа богословская). И это действительно так».

— Тем не менее, с Вашей субъективной точки зрения, что можно было бы добавить. Ваши пожелания, предположения.

— Если быть очень оптимистичным, то желательно было бы, чтобы молодые люди приходили поступать в семинарию уже с достаточными минимальными знаниями хотя бы по богословию. Ведь в Университет идут же поступать с минимальными знаниями по русской грамматике и литературе, математике и физике. А в семинарию приходят поступать почти «на нуле» богословских знаний. Так что надо вводить в программу общеобразовательной школы курс богословия хотя бы в минимальной степени.

— Ваше мнение, каким образом и в какой степени могут православные радиостанции, такие как «Град Петров», способствовать окормлению тех людей, которые не могут посещать храм?

— Увы, я сам довольно редко слушаю радио, но имею представление о его работе. Кроме того, я общаюсь с людьми, которые слушают эту радиостанцию. И я должен сказать, что с самого начала это радио было на достаточно высоком образовательном богословском уровне. И с каждым годом этот уровень повышается. Вы посмотрите, это радио предоставляет людям возможность (с повторениями) изучать Священное Писание, Церковное Предание. Затрагивается большой спектр тем. Человек, который находится дома, немощный, по каким-то причинам не имеющий возможности посещать богослужение в церкви и лекции в каких-то учебных заведениях, даже слушая это радио, может получать достаточный запас знаний. Но невозможно ведь все время сидеть и слушать радио. Каждый будет выбирать хорошие и интересные для себя программы. Я считаю, что радио хорошее.

Я считаю, что радио хорошее.

«Обучать надо не столько богослужению. Богослужение – это праздник души. Это выражение своей веры и молитвенного отношения к Богу. Это праздник. А учиться надо между праздниками, по будням. И Вы правильно делаете, что используете возможность и учитесь хотя бы с помощью радио».

— Какие богословские дисциплины должны присутствовать в светском образовании?

— Я считаю, что современный человек, не только выросший и воспитанный в десятилетия атеистического периода, но и современный молодой человек, оканчивающий учебное заведение сегодня, когда всякие религиозные ограничения, явные и неявные сняты, очень невежественен в богословских вопросах. Собственно говоря, невежество сегодня присутствует не только в вопросах богословия, но в богословии это особенно очевидно. Для человека церковного или для человека, имеющего хотя бы минимальное церковно-богословское образование, это заметно на каждом шагу. Достаточно включить радио или телевидение. Например, мы смотрим какой-нибудь американский фильм и слышим закадровый перевод. А в фильмах, особенно зарубежных, часто присутствуют религиозные моменты. И переводчики делают неправильные ударения, используют неправильное склонение, говорят какие-то просто безумные вещи. Например, часто переводят обращение к простым священникам как «святой отец». А вы послушайте, что стоит за этим переводом «святой отец» в английском тексте. Ничего подобного там нет. Откуда это выражение взялось? Ведь Святым Отцом на Западе называют только Папу Римского и больше никого. Почему же все переводчики делают одну и ту же ошибку? И никому не приходит в голову справиться, узнать, получить хотя бы минимум этических сведений о жизни Церкви. А что уж тут говорить о богословии? А ведь богословие – это такая наука, которая формирует человеческое сознание, отношение к жизни вообще. Ни физика, ни биология, ни медицина, ни филология, ничто так не формирует отношение человека к жизни, к своему будущему, к цели своего существования, как богословие.

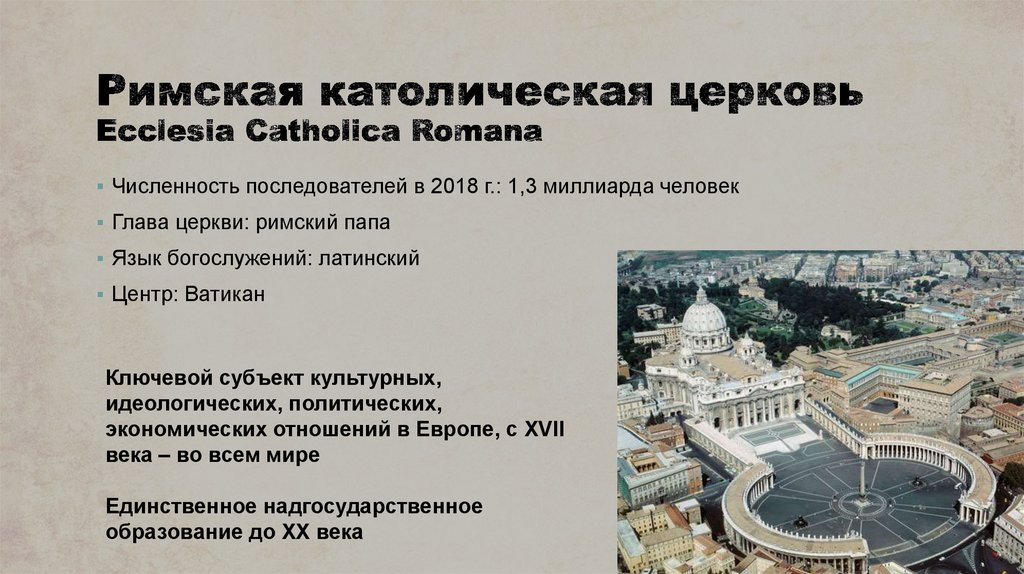

Достаточно включить радио или телевидение. Например, мы смотрим какой-нибудь американский фильм и слышим закадровый перевод. А в фильмах, особенно зарубежных, часто присутствуют религиозные моменты. И переводчики делают неправильные ударения, используют неправильное склонение, говорят какие-то просто безумные вещи. Например, часто переводят обращение к простым священникам как «святой отец». А вы послушайте, что стоит за этим переводом «святой отец» в английском тексте. Ничего подобного там нет. Откуда это выражение взялось? Ведь Святым Отцом на Западе называют только Папу Римского и больше никого. Почему же все переводчики делают одну и ту же ошибку? И никому не приходит в голову справиться, узнать, получить хотя бы минимум этических сведений о жизни Церкви. А что уж тут говорить о богословии? А ведь богословие – это такая наука, которая формирует человеческое сознание, отношение к жизни вообще. Ни физика, ни биология, ни медицина, ни филология, ничто так не формирует отношение человека к жизни, к своему будущему, к цели своего существования, как богословие. И этого-то и нет абсолютно. Так что богословие необходимо преподавать хотя бы в минимальной степени в школах. Но этого не осознают ни наши правители, ни наши учителя. Увы!

И этого-то и нет абсолютно. Так что богословие необходимо преподавать хотя бы в минимальной степени в школах. Но этого не осознают ни наши правители, ни наши учителя. Увы!

«…нехорошо, некрасиво – «Закон Божий». Это, конечно, не православное название. Что это за Закон Божий?»

— Слушая радио «Град Петров», я очень много узнала и много чему научилась. Стала лучше понимать богослужение в храме, по-другому, вдумчиво стала читать Священное Писание. Для меня это замечательное образование.

— В ваших словах прозвучал и хороший вопрос: «если бы я не слушала радио «Град Петров», то я и в церкви бы ничего не понимала» (в данном случае радио выступает как школа богословская). И это действительно так. На протяжении долгих лет у нас церковное богослужение было единственной возможностью быть если не школой, то хотя бы маленьким просветом в образовании людей. Для немногих людей, увы. А вообще говоря, православное богослужение и не призвано давать знания. Это богослужение. Правда, Литургия состоит из 2-х частей. Это Литургия оглашенных и Литургия верных. И на Литургии оглашенных, от начала Литургии и до Херувимской песни приблизительно, читается Священное Писание и должна звучать проповедь. Но вы же понимаете, что с течением времени Литургия оглашенных утратила, так сказать, свой школьный характер и приобрела ритуальный характер. И, конечно, она не предназначена для обучения. Обучать надо не столько богослужению. Богослужение – это праздник души. Это выражение своей веры и молитвенного отношения к Богу. Это праздник. А учиться надо между праздниками, по будням. И Вы правильно делаете, что используете возможность и учитесь хотя бы с помощью радио «Град Петров». Но такое обучение должно быть и в школе.

Это богослужение. Правда, Литургия состоит из 2-х частей. Это Литургия оглашенных и Литургия верных. И на Литургии оглашенных, от начала Литургии и до Херувимской песни приблизительно, читается Священное Писание и должна звучать проповедь. Но вы же понимаете, что с течением времени Литургия оглашенных утратила, так сказать, свой школьный характер и приобрела ритуальный характер. И, конечно, она не предназначена для обучения. Обучать надо не столько богослужению. Богослужение – это праздник души. Это выражение своей веры и молитвенного отношения к Богу. Это праздник. А учиться надо между праздниками, по будням. И Вы правильно делаете, что используете возможность и учитесь хотя бы с помощью радио «Град Петров». Но такое обучение должно быть и в школе.

— Существует ли богословское образование для женщин? Есть ли женщины-богословы? Что предлагается женщинам?

— Я не историк и не могу с цифрами в руках ответить на вопрос, сколько было женщин-богословов до революции и после. Ясное дело, что после революции их вообще не было долгое время. А сейчас это единицы. И до революции тоже не было официального богословского образования для женщин. Мне не известно ни одной серьезной и несерьезной статьи ни по библеистике, ни по богословию, ни по истории церкви, написанной женщиной. Разумеется, в женских гимназиях и впоследствии на Высших Женских Курсах богословие преподавалось. Но, увы, богословием у нас занимались и занимаются до сих пор мужчины. Положение меняется только в последнее время. В церковной структуре, в богословских и духовных школах женщины не обучаются традиционно. Этого нет в уставах наших школ. Исключение составляют регентские курсы, где даются элементы богословских знаний. Но оттуда выходят не богословы, а регенты – управляющие церковными хорами. И иконописные мастерские. Там тоже могут обучаться женщины. А собственно в семинарии, в академии женщины не обучаются. Но, во-первых, существует теперь уже и внутри церковной структуры (тот же самый Свято-Тихоновский Университет).

Ясное дело, что после революции их вообще не было долгое время. А сейчас это единицы. И до революции тоже не было официального богословского образования для женщин. Мне не известно ни одной серьезной и несерьезной статьи ни по библеистике, ни по богословию, ни по истории церкви, написанной женщиной. Разумеется, в женских гимназиях и впоследствии на Высших Женских Курсах богословие преподавалось. Но, увы, богословием у нас занимались и занимаются до сих пор мужчины. Положение меняется только в последнее время. В церковной структуре, в богословских и духовных школах женщины не обучаются традиционно. Этого нет в уставах наших школ. Исключение составляют регентские курсы, где даются элементы богословских знаний. Но оттуда выходят не богословы, а регенты – управляющие церковными хорами. И иконописные мастерские. Там тоже могут обучаться женщины. А собственно в семинарии, в академии женщины не обучаются. Но, во-первых, существует теперь уже и внутри церковной структуры (тот же самый Свято-Тихоновский Университет). Он имеет лицензию, то есть является одновременно и государственным учебным учреждением. Это единственное близкое Церкви учебное заведение, даже можно сказать входящее в церковную структуру, которое обладает и государственной лицензией. Там обучается очень много девушек и женщин, которые, будем надеяться, найдут себе место по богословской специальности когда-нибудь в будущем. Но сегодня очень трудно найти такое место. Существуют внецерковные структуры – богословские учебные заведения. Есть ряд институций, в которых женщины обучаются, имеют возможность получить богословское образование. А уж найдут они себе применение или нет, то это вопрос будущего, вопрос сложнейший для нашего общества сейчас.

Он имеет лицензию, то есть является одновременно и государственным учебным учреждением. Это единственное близкое Церкви учебное заведение, даже можно сказать входящее в церковную структуру, которое обладает и государственной лицензией. Там обучается очень много девушек и женщин, которые, будем надеяться, найдут себе место по богословской специальности когда-нибудь в будущем. Но сегодня очень трудно найти такое место. Существуют внецерковные структуры – богословские учебные заведения. Есть ряд институций, в которых женщины обучаются, имеют возможность получить богословское образование. А уж найдут они себе применение или нет, то это вопрос будущего, вопрос сложнейший для нашего общества сейчас.

«Конечно, называют себя верующими, может быть, и девяносто процентов населения. Но какие они верующие, если они «ни бе, ни ме», ни в православии, ни в чем не понимают».

— Еще раз вернемся к вопросу о тех богословских дисциплинах, которые, на Ваш взгляд, было бы уместно включать в программу светского обучения..png)

— Я думаю, элементы. Так, как до революции изучали так называемый предмет «Закон Божий». Он назывался нехорошо, некрасиво – Закон Божий. Это, конечно, не православное название. Что это за Закон Божий? Существует Закон Моисея, правда? В Христианстве есть только один закон – возлюби Бога и возлюби ближнего своего как самого себя. Но существует и другое название – Катехизис. Катехизация, то есть обучение элементарным истинам православия. Начиная от понятия о Боге. Будешь ты верующим или не будешь, но тебе надо знать то, что думают верующие, как они понимают свою веру. Это надо знать, конечно. Потому что, как говорит апостол Павел, как уверовать, если не услышал, как услышать, если нет проповедующего. У нас проповедующих-то много, но им не дают проповедовать в школах. Поэтому никто и не слышит. Поэтому и верующих у нас мало в обществе. Конечно, называют себя верующими, может быть, и девяносто процентов населения. Но какие они верующие, если они «ни бе, ни ме», ни в православии, ни в чем не понимают.

— Протоиерей Георгий Флоровский говорил, что задача современного богослова состоит в том, чтобы излагать традиционную церковную точку зрения современным языком. Насколько богослову необходимо иметь наряду с духовным образованием фундаментальное светское образование? У Вас есть первоначальное светское образование. Какое?

— Я закончил физический факультет Ленинградского Государственного Университета имени А.А.Жданова. Я считаю, что фундаментальное образование никому не помешает, потому что оно дает человеку возможность быстро и хорошо ориентироваться в мировоззрениях, в современной науке. Если ты не получил этого образования, то приходится до всего добираться собственными силами. И это всегда очень трудно. Образование ведь – это когда в тебя насильно все-таки что-то впихивают, правда? Это понятно. В молодого человека всегда что-то «вкладывают». Светское образование – это хорошо, но не обязательно. И приличного школьного среднего образования было бы достаточно для получения очень хорошего богословского образования. Как это до сих пор и было. Ведь наши семинарии дают очень хорошее фундаментальное богословское образование. То, что вообще возможно в наших условиях. Но, к сожалению, молодые люди в семинарию приходят после нашей средней школы, которая с каждым годом обнаруживает все большее и большее падение образовательного уровня. Приходят замечательные молодые люди, добрые, верующие, хорошие, оптимистичные, чистые, но, увы, безнадежно безграмотные. Приходится их обучать буквально заново, как читать и как писать.

Как это до сих пор и было. Ведь наши семинарии дают очень хорошее фундаментальное богословское образование. То, что вообще возможно в наших условиях. Но, к сожалению, молодые люди в семинарию приходят после нашей средней школы, которая с каждым годом обнаруживает все большее и большее падение образовательного уровня. Приходят замечательные молодые люди, добрые, верующие, хорошие, оптимистичные, чистые, но, увы, безнадежно безграмотные. Приходится их обучать буквально заново, как читать и как писать.

— Святые отцы говорили, что богословствовать может только тот, кто просвещен Духом. Много ли сегодня богословов от Духа?

— Замечательный и правильный вопрос. Разумеется, какие-то настоящие богословские утверждения, высказывания могут делаться только в свете Откровения или по Откровению. А Откровение всегда исходит от Духа Святого. Имеется в виду, что богословствовать имеет право только человек любящий богословие, знающий богословие, главное, верующий человек. А если мы говорим, что верующий, крещеный человек просвещен Духом, то тут и разговоров больше никаких не может быть. А как мы скажем, что вот этот человек более духовный, а этот менее духовный? У этого больше харизмы, а у этого меньше харизмы. Где такие весы и такие меры, на которых мы могли бы взвешивать дары Святого Духа? Богословствуют, конечно, верующие. И в наших богословских школах, духовных, церковных школах, я имею в виду, разумеется, все молодые люди верующие. А уж насколько они верующие, не нам судить. Об этом будет судить история и практика.

А если мы говорим, что верующий, крещеный человек просвещен Духом, то тут и разговоров больше никаких не может быть. А как мы скажем, что вот этот человек более духовный, а этот менее духовный? У этого больше харизмы, а у этого меньше харизмы. Где такие весы и такие меры, на которых мы могли бы взвешивать дары Святого Духа? Богословствуют, конечно, верующие. И в наших богословских школах, духовных, церковных школах, я имею в виду, разумеется, все молодые люди верующие. А уж насколько они верующие, не нам судить. Об этом будет судить история и практика.

— Кого бы Вы могли выделить из современных богословов? Кого Вы читаете?

— Я боюсь делать такие выводы. Я, вообще говоря, не богослов, а библеист. Библеистика – это наука, которая стоит примерно посередине между духовными и светскими дисциплинами. И поэтому она более методически научна с современной точки зрения, чем чистое богословие, догматическое богословие. И естественно, что я пользуюсь трудами западных ученых-библеистов, если не считать наших отечественных великих дореволюционных библеистов, которых было по пальцам пересчитать. Современные серьезные библеисты есть только на Западе. Что же касается богословия, то я не вижу среди современных православных богословов, возможно, я просто не знаю их, приношу свои извинения, великих ученых-богословов, которых я бы рекомендовал от всей души читать как возвышеннейшую и истиннейшую богословскую прозу и поэзию. Но если мы взглянем на недавнее прошлое, то, разумеется, к высочайшим образцам православного богословия можно отнести и Владимира Лосского, прежде всего, и, затем, протоиерея Георгия Флоровского. Вот высокий стиль человека образованнейшего, в том числе и по-светски, и с великой богословской интуицией. Если человек имеет склонность к богословию, обязательно надо изучать труды о. Георгия Флоровского.

Современные серьезные библеисты есть только на Западе. Что же касается богословия, то я не вижу среди современных православных богословов, возможно, я просто не знаю их, приношу свои извинения, великих ученых-богословов, которых я бы рекомендовал от всей души читать как возвышеннейшую и истиннейшую богословскую прозу и поэзию. Но если мы взглянем на недавнее прошлое, то, разумеется, к высочайшим образцам православного богословия можно отнести и Владимира Лосского, прежде всего, и, затем, протоиерея Георгия Флоровского. Вот высокий стиль человека образованнейшего, в том числе и по-светски, и с великой богословской интуицией. Если человек имеет склонность к богословию, обязательно надо изучать труды о. Георгия Флоровского.

— Какие существуют основные проблемы, на Ваш взгляд, сегодня в российском духовном богословском образовании?

— Проблем очень много. Прежде всего, проблема времени, проблема кадров. И, самое главное, и время, и кадры, все это теснейшим образом связано с материальной обеспеченностью. Дело в том, что богословие и богословское образование, как и всякая наука и научное образование, это дорогая вещь, материально дорогая. Но средства, которые отпускаются у нас на богословское образование, ничтожны. Хотя, возможно, этих средств немного больше, чем отпускаемых на светское образование. Тут я не могу судить, я сам не администратор, не ректор, не бухгалтер. Я не знаю просто. Но, во всяком случае, сравнивая с тем, что было до революции в императорских учебных заведениях высших, таких, как Университет или Духовная Академия, мы видим, что сегодня –нищета. И этим во многом определяются недостатки нашего образования. Недостаток времени, недостаток кадров, недостаток ученых, недостаток обеспечения их. Взять, например, меня. Я настолько занят преподаванием, что мне просто не до науки. Да о какой науке, о каком богословии, о каком развитии может идти речь, если человеку, скажем, профессору, доценту, надо кормить семью и для этого ему надо набирать часы, преподавать и здесь, и там. У него нет ни времени, ни сил на науку.

Дело в том, что богословие и богословское образование, как и всякая наука и научное образование, это дорогая вещь, материально дорогая. Но средства, которые отпускаются у нас на богословское образование, ничтожны. Хотя, возможно, этих средств немного больше, чем отпускаемых на светское образование. Тут я не могу судить, я сам не администратор, не ректор, не бухгалтер. Я не знаю просто. Но, во всяком случае, сравнивая с тем, что было до революции в императорских учебных заведениях высших, таких, как Университет или Духовная Академия, мы видим, что сегодня –нищета. И этим во многом определяются недостатки нашего образования. Недостаток времени, недостаток кадров, недостаток ученых, недостаток обеспечения их. Взять, например, меня. Я настолько занят преподаванием, что мне просто не до науки. Да о какой науке, о каком богословии, о каком развитии может идти речь, если человеку, скажем, профессору, доценту, надо кормить семью и для этого ему надо набирать часы, преподавать и здесь, и там. У него нет ни времени, ни сил на науку. Вечером только бы ножки протянуть перед телевизором. Какая там наука, какие там библиотеки и конференции. Если что-то и происходит, то только на великом энтузиазме – с помощью Духа Святого.

Вечером только бы ножки протянуть перед телевизором. Какая там наука, какие там библиотеки и конференции. Если что-то и происходит, то только на великом энтузиазме – с помощью Духа Святого.

СКАЧИВАЙТЕ ПРОГРАММЫ АРХИМАНДРИТА ИАННУАРИЯ НА СЕРВИСЕ СКАЧИВАНИЙ РАДИО «ГРАД ПЕТРОВ»

Понравилась статья? Поделись с друзьями.

Опубликовано: 28.12.2017

Лекции архимандрита Ианнуария (Ивлиева) по Новому Завету. Евангелие от Матфея, главы 1 — 2. АУДИО

Опубликовано: 25.12.2017

В вечернем радиоканале приняли участие главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов, редактор программ «Беседы о Новом Завете» Ольга Суровегина и ученик архимандрита Ианнуария протоиерей Александр Сорокин. Прямой эфир 22 декабря 2017 г. АУДИО

Опубликовано: 28.12.2017

Программы архимандрита Ианнуария (Ивлиева), которые можно скачать на нашем Сервисе скачиваний

Опубликовано: 17. 01.2018

01.2018

Предлагаем вашему вниманию комментарии на текст Нового Завета, рассказывающий о вспоминаемом в этот праздник событии Крещения Господа нашего Иисуса Христа. АУДИО

Опубликовано: 29.01.2018

29 января 2018 г. — 40 дней со дня кончины архимандрита ИАННУАРИЯ (Ивлиева)

Опубликовано: 05.02.2018

«Когда человек свободен, тогда он вслушивается. Да даже вслушиваться особенно не надо – он просто говорит и действует так, как ему повелевает Дух Святой». Беседа с архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым) о прощении. Программа из архива радио «Град Петров». ТЕКСТ

Опубликовано: 12.02.2018

«Сам брак из земного учреждения как бы возвышается над землею, перестает быть чисто мирским учреждением, возвышается над этим светским горизонтом». Доклад архимандрита Ианнуария (Ивлиева) «Тема брака в Новом Завете» на конференции «Таинство брака – таинство единения». Репортаж из архива радио «Град Петров». АУДИО + ТЕКСТ

Опубликовано: 15.02.2018

Комментарий архимандрита Ианнуария Ивлиева к тексту евангелиста Матфея: «любите врагов ваших», «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». АУДИО

АУДИО

Опубликовано: 28.02.2018

«Много ли мы знаем слов Иисуса Христа, произнесенных Им на Его родном языке?» Беседа с архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым). Передача из архива радио «Град Петров». 2006 г. АУДИО + ТЕКСТ

Опубликовано: 26.03.2018

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) – о разных видах образования. Программа из архива радио «Град Петров». АУДИО + ТЕКСТ

Опубликовано: 12.12.2018

21 декабря 2018 г. исполняется год со дня преставления ко Господу библеиста и богослова, профессора Санкт-Петербургской духовной академии и постоянного автора радио «Град Петров» архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

образованиебогословиеСПбДАбогословское образованиебиблеистикаФлоровский

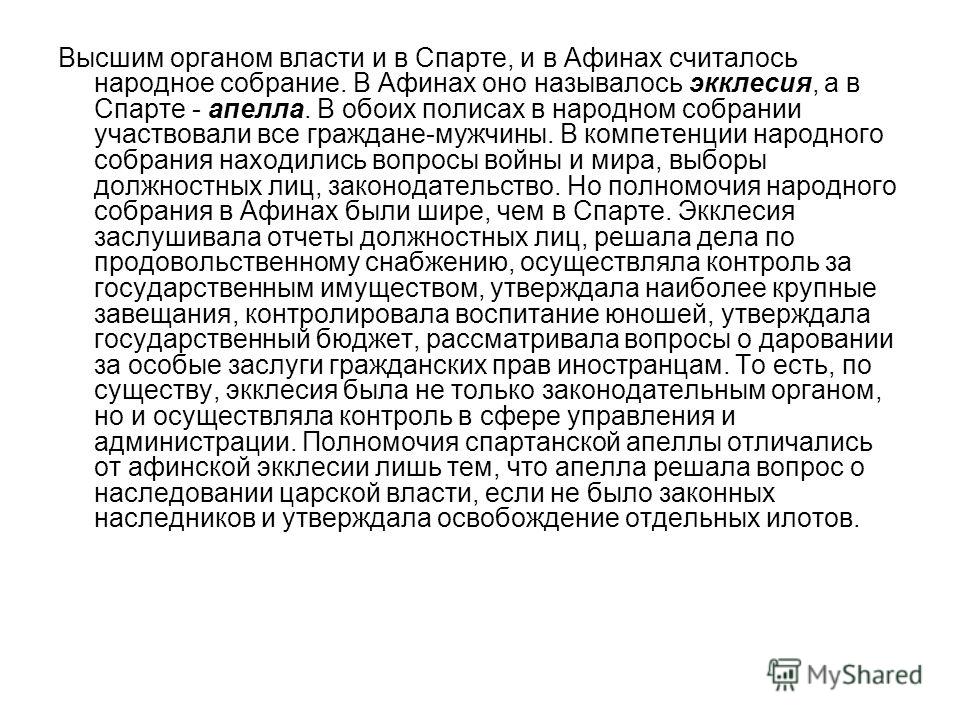

Что означает Экклесия? : Christian Courier

Новый спор: в последние годы у некоторых стало популярным оспаривать значение термина ekklesia. Имеет ли значение этимология этого греческого слова в Новом Завете сегодня? Что означает слово екклесия?

Когда Иисус встретился со своими учениками возле Кесарии Филипповой, он спросил, как другие опознают его. Было предложено несколько мнений. Затем он настаивал на их просмотре.

Было предложено несколько мнений. Затем он настаивал на их просмотре.

Петр ответил, признав Иисуса «Христом, Сыном Божьим». Господь благословил своего апостола и объявил, что на этой «камне» (истинность этого заявления) он построит свою церковь.

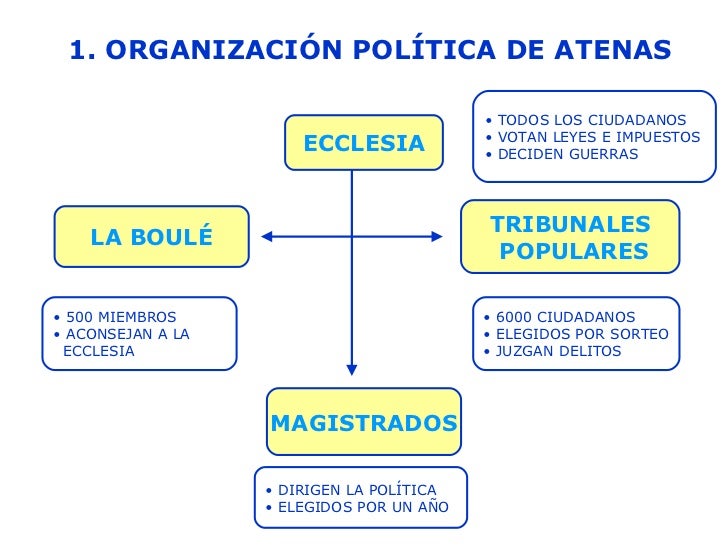

Греческий термин «церковь» — ekklesia (встречается в Новом Завете 114 раз). В новозаветном контексте это слово используется в четырех смыслах:

- Оно представляет тело Христово всемирное , над которым Господь действует как глава (Мф. 16:18; Еф. 1:22; 1). Тим 3:15).

- Выражение может относиться к Божьему народу в данном регионе (Деяния 9:31, ASV, ESV).

- Часто на нем изображалось местное собрание христиан (1 Кор. 1:2; Отк. 1:11).

- Это может также означать группу народа Господа , собравшегося для поклонения (1 Кор. 14:34-35).

Этимология

Ekklesia В течение многих лет проповедники евангелия обращали внимание на этимологию ekklesia . Это слово состоит из двух частей:

Это слово состоит из двух частей: ek , предлога, означающего «из», и глагола kaleo , означающего «звать» — следовательно, «вызывать».

Долгое время некоторые ученые спорили об этом. Несколько недавних голосов в церкви повторяют это мнение. Некоторые довольно резко заявляют, что наши ранние братья не «интенсивно изучали языки Писания» и что они были «безответственными».

Предположительно, они спорили о значении ekklesia , что не соответствует использованию в Новом Завете. Эти новые голоса утверждают, что ekklesia «не означает «вызванный», как некоторые ошибочно предполагают», и «это никогда не означало » (курсив добавлен). Статья, появившаяся в Gospel Advocate , энергично настаивала на этом выводе.

«Многие придерживаются мнения, что ekklesia означает «вызванный». Они подчеркивают полную теологическую мысль, а именно, что церковь состоит из тех, кто призван из мира (царства тьмы) и призван в тело Христово (спасенное).

Другие, в том числе и я, не согласны с тем, чтобы придавать этому слову такое богословское значение, основанное на этимологии. Для них этимология играет не играет роли в определении значения ekklesia в Новом Завете. Это определение просто «собрание», «конгрегация», «собрание» и «церковь» (Redden, 2010, 30; курсив добавлен).

Затем автор обращает внимание ряда научных источников на опасность переборщить с этимологией, которую признают самые серьезные исследователи Библии.

Однако автор не упомянул о том, что существует значительное количество свидетельств, прямо противоположных предпосылке его статьи относительно термина 9.0009 экклесия .

Большинство согласны с тем, что первоначальная этимология была «вызвана», но, как утверждается, с течением времени значение корня исчезло и уступило место просто «собранию, собранию, собранию».

Я критикую не то, что этим братьям не нравится «вызванный» смысл этого термина — это их привилегия, какой бы неправильной она ни была. Это их непреклонный взгляд , который высмеивает значительный объем научных знаний, который противоречит их 0011 личная точка зрения , которую я считаю ошибочной.

Это их непреклонный взгляд , который высмеивает значительный объем научных знаний, который противоречит их 0011 личная точка зрения , которую я считаю ошибочной.

Либо они не знают о более широком круге ученых, оспаривающих их теорию, либо они зациклились на позиции и не открыты для какой-либо другой возможности.

Более широкий научный взгляд

В третьем издании своей книги Историческая грамматика А. Т. Робертсон заявил, что «первоначально экклесия была «воззванием» к народу», но «это употребление вскоре исчезло». Он выбрал слово «собрание», но признал, что в Новом Завете есть отрывки, «где идея собрания невозможно », например, Деяния 8:3 (1919, 174; курсив добавлен).

Дж. У. Робертс отстаивал теорию только сборки в 1972 г. (27–36), как и Эверетт Фергюсон два десятилетия спустя (1996, 130ff). С уважением, я хотел бы предложить следующий ответ.

«Вызванное» и «Собрание» не противоречие

Во-первых, идея быть «вызванным» телом и «собранным» телом не являются взаимоисключающими выражениями. Один термин может охватывать обе идеи .

Известный ученый Адольф Дайссман заявил, что ekklesia использовалось с «определенной убежденностью в том, что Бог отделил от мира Своих «святых» во Христе и «призвал» или «созвал» их на собрание, которое было « Божье собрание», «Божий сбор», потому что Бог был созывающим» (1927, 112).

Еще раз:

Во всем греческом мире вплоть до новозаветных времен (ср. Деян. 19:39)

ekklesiaобозначало регулярное собрание всех граждан в свободном городе-государстве, «вызванное» (греч.ek, «выходить» иkalein, «вызывать») вестником для обсуждения и решения общественных дел (Lambert 1929, 651).

Дж. Х. Тайер описал это как «собрание граждан , вызвавших из своих домов в какое-то общественное место; сборка» (1968, 195-196; курсив мой). В своем классическом эссе о

В своем классическом эссе о ekklesia в замечательной работе Киттеля Шмидт, который иногда кажется противоречивым, тем не менее написал:

Граждане [в греческом обществе] — это

ekklesia, т. е. те, кого созывает и созывает глашатай. Это учит нас чему-то относительно библейского и христианского использования, а именно, что Бог во Христе призывает людей из мира (1965, 513).

Еще раз:

Основание

ekklesiaИисусом в Мф 16:18, к которому так часто обращаются, состоит исключительно и просто в этом процессе разделения и концентрации Его группы учеников (526).

Известный британский ученый Найджел Тернер описал 9 век I в.0009 ekklesia как « приглашенное собрание людей» (1981, 68; курсив добавлен).

RCH Lenski утверждал, что этимологическое значение ekklesia все еще сохраняется в новозаветной литературе. Он заявил, что

Он заявил, что ekklesia состоит из всех, «кто призван от мира в Царство Христово» (1943, 627).

Знаменитая McClintock & Strong Cyclopedia записи:

Значение слова 9Таким образом, 0009 ekklesia в Новом Завете может представлять собой все общество избранных Божьих, тех, кого Он призвал быть Своим народом в новом устроении, как Он сделал израильтян в старом (1968, 322; курсив). добавлен).

Г. В. Кирби, выдающийся ученый из Кембриджского университета, заметил, что ekklesia используется в греческом Ветхом Завете для обозначения собраний Израиля, когда они «собирались перед Господом в религиозных целях». Далее он указывает, что «иудеи были „вызваны“ из народов, чтобы стать особым Божьим народом (Рим. 9).:4)» (1975, 846).

Обсуждая Евангелие от Матфея 16:18, Д. А. Карсон, признанный ученый евангельской богословской школы Тринити, сказал, что « мессианское правление вызывает мессианский народ» (1984, 369; курсив добавлен).

Уильям Барклай сослался на распространенную идею о том, что ekklesia относится к «группе людей, которые были «выбраны» из мира». Он говорит:

Не имеет в этом исключительного смысла. Это означает группу людей, которые были «вызваны» из своих домов, чтобы прийти и встретиться с Богом; и как в его первоначальном греческом, так и в еврейском употреблении этот смысл не был исключая, но включая (1964, 70; курсив добавлен).

Иными словами, обе идеи, «вне мира» и «призванные к собранию», присущи исходному слову . «Обычно греческий термин представляет народ Божий, отличающийся от других, таким образом призванный ( ek «вне» и kletos «призванный») мира» (Myers 1987, 215).

Ограничения ограниченного смысла собрания

Очень трудно понять, как термин «собрание» или «конгрегация» в любом правильном смысле этих терминов может быть применен к церкви на универсальная шкала . Вселенская церковь никогда не собиралась . Это не сборка в разобранном виде.

Вселенская церковь никогда не собиралась . Это не сборка в разобранном виде.

Кремер определил ekklesia в ее универсальном аспекте как «все собрание всех, призванных и ко Христу, находящихся в общении Его спасения» (1962, 334; курсив добавлен).

Учение о том, что христиане были призваны из мира к общению со Христом, широко представлено в новозаветной литературе (Деяния 2:39).; 1 Кор. 1:26-29; Эф. 4:1; 2 Фес. 2:14; 2 Пет. 1:10). Эти тексты прекрасно дополняют значение первоначального термина, переданного в Новом Завете как «церковь».

В своей недавно опубликованной книге Полный толковый словарь слов Ветхого и Нового Завета Маунса Уильям Д. Маунс, бывший профессор Нового Завета и руководитель программы изучения греческого языка в Теологической семинарии Гордон-Конуэлл и заведующий кафедрой Нового Завета Английская стандартная версия, говорит, что ekklesia означает «вызывать» — поэтому «церковь — это «вызванные» Божьи» (2006, 110).

Заключение

Вполне возможно, что те, кто попал под влияние нескольких ученых, имеющих ограниченный взгляд на греческий термин ekklesia , нуждаются в некоторой умеренности и сбалансированности в своих обсуждениях этого важного библейского слова .

Респектабельная стипендия не исключает жизнеспособных вариантов, которые могут отличаться от их предпочтение .

Историческая справка о словесной церкви > Что такое церковь?

Содержание

Форматы

- Введение

- Напоминание

- Церковь — это не здание

- Избранный народ

- Начало Церкви Нового Завета

- Почему Церковь?

- Тело Христово

- Невеста Христа

- Признание церкви

- Историческая справка Мировой Церкви

- Во что верила и практиковала ранняя церковь?

- Божья церковь подобна любящей матери

- Божья церковь приветствует вас

- Как поддерживается работа церкви?

- Что теперь?

- точек для размышления

- Викторина

Уроки по изучению Библии Главная страница

Церковь — это английский перевод греческого слова ekklesia. Использование греческого термина до возникновения христианской церкви важно, так как два потока значения вытекают из истории его использования в новозаветное понимание церкви.

Использование греческого термина до возникновения христианской церкви важно, так как два потока значения вытекают из истории его использования в новозаветное понимание церкви.

Библейский словарь Холмана в статье «Церковь» объясняет фон слова церковь (выделение добавлено):

«Церковь — это английский перевод греческого слова ekklesia . Использование греческого термина до появления христианской церкви важно, поскольку два потока значений перетекают из истории его употребления в Новозаветное понимание церкви.

«Во-первых, греческий термин, который в основном означает « вызвал ‘было

обычно используется для обозначения собрания граждан греческого города и поэтому

используется в Деяниях 19:32, 39. Граждане, вполне осознававшие свои привилегированные

статус против рабов и неграждан были созваны на собрание

вестник и раздали. . . с делами, представляющими общий интерес. Когда первые христиане

понимали себя как составляющие церковь, нет сомнения, что они воспринимали

самих себя как призванных Богом в Иисусе Христе для особой цели, и что

их положение было привилегированным в Иисусе Христе (Еф. 2:19).).

2:19).).

«Во-вторых, греческий термин использовался более ста раз в греческом перевод Ветхого Завета, широко используемый во времена Иисуса. иврит термин ( qahal ) означал просто «сборка» и мог использоваться в различных путей, имея в виду, например, собрание пророков (1 Цар. 19:20), воины (Числ. 22:4) или народ Божий (Втор. 9:10). Использование термина в Ветхом Завете в обращении к народу Божию важно для понимания термин «церковь» в Новом Завете.

«Первыми христианами были [в основном] евреи, использовавшие греческий перевод

Ветхого Завета. Для них использовать самоназвание, которое было распространено в

Ветхий Завет для народа Божия раскрывает их понимание преемственности

которая связывает Ветхий и Новый Заветы. Первые христиане понимали себя

как народ Бога, открывшего Себя в Ветхом Завете (Евр.

1:1-2), как истинных детей Израиля (Рим. 2:28-29) с Авраамом как их

отца (Рим. 4:1-25), и как люди Нового Завета пророчествовали в

Ветхий Завет (Евр.