Философия Древней Греции — возникновение, этапы развития, особенности философских школ

Философия Древней Греции — это интересное и обширное направление. Иногда его называют античным, что тоже является верным.

Люди давно начали задумываться о смысле бытия и человеческой природе. Всё это нашло отражение в философских идеях. Иногда, в самых различных ситуациях, человек обращается к ним.

Философия Древней Греции — кратко о самом главном

Считается, что зарождение древнегреческой философии произошло в промежуток VII — VI вв. до нашей эры. Самые ранние философы Древней Греции — Фалес, Пифагор, Гераклит, Анаксимандр, Ксенофан и Анаксимен.

В чём заключается проблема происхождения слова «философия», которое является древнегреческим? Оно означает «любомудрие» или, по-другому, «любовь к мудрости».

Некоторые спрашивают, почему философия зародилась именно в Древней Греции? Ошибочно так полагать, так как это произошло немного раньше. Еще в Индии и Китае существовали мудрецы, в высказываниях которых прослеживались черты, присущие данной науке.

Но именно в Древней Греции философия достигла периода расцвета.

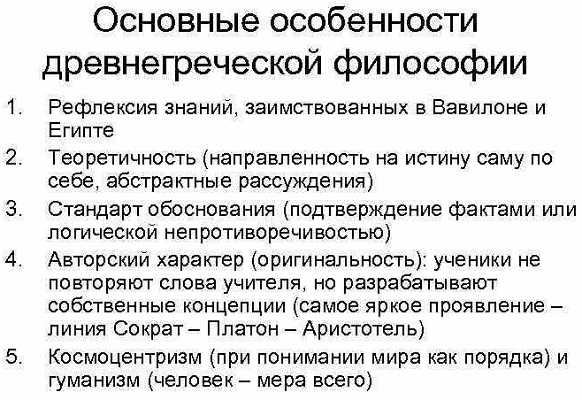

Особенности древнегреческой философии

Данное учение подразумевает взаимодействие трёх составляющих: природы, божеств, и человека. Оно так же несёт антропологический «посыл».

Философы считали, что природа являлась абсолютом и не была божьим творением. Боги сами выступали частью природы, каждый из которых олицетворял своё явление. Человек жил не только по природным законам, но и по велению разума.

Боги не влияли на человеческий разум. Человек их уважал, но жил своим умом и разумом, опирался только на себя. Существовал принцип, что не потому боги любят человека и он счастлив, а что человек счастлив и потому любим богами.

В Древней Греции очень уважали закон, как великое разумное проявление. Закон принимали все жители города и все были перед ним равны.

Отличительные черты

Демифологизация была одной из отличительных черт, которая отличала древнегреческую философию от древневосточной. Одним из главных принципов было построение теории и логическое её доказательство.

Так же мыслители старались постичь сущность устройства бытия. Они же часто занимались изучением конфликтов. Примерно в те же времена произошло возникновение философских школ, каждая из которых считала свой подход наиболее верным.

Этапы развития древнегреческой философии

Периодизация, в свою очередь, делилась на три этапа.

Досократовский период

Считается самым ранним периодом. Известные представители — Фалес, Зенон, Пифагор и Демокрит. Классический период, в котором проявит себя Сократ, появился немного позже.

Если имена Демокрита и Пифагора (теорема Пифагора) более или менее знакомы обычным людям, то имена Фалеса и Зенона вряд ли знакомы тем, кто не изучал философию основательно.

Фалес объяснял сложные процессы, разложив их на простые составляющие. Таким образом сложные явления можно было легко понять, если знать простые законы, благодаря которым они случаются. Так получил своё становление один из методов изучения мира — редукционизм.

Демокрит — основатель теории атомизма, которая подразумевает, что всё в мире состоит из атомов.

Классический период

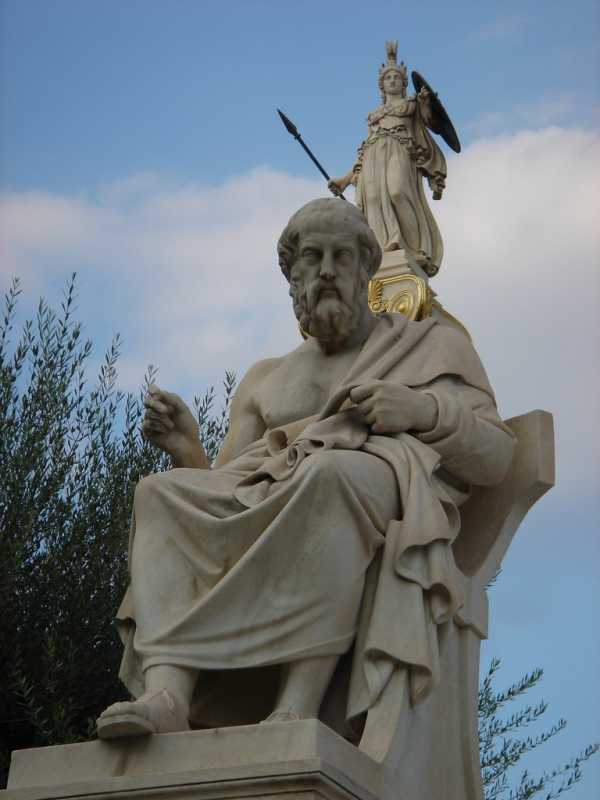

Произошел плавный переход и в нём в полной мере проявили себя Сократ, Аристотель, Платон (политический мыслитель) и Ксенофонт. Последние были учениками Сократа.

Специфика этого периода заключается в том, что произошёл переход от рассмотрения и изучения природы к человеку.

Появляется такое понятие, как «личность».Поступки «личности» рассматривались теперь с моральной, этической точки зрения и со стороны совести. Труды Платона дошли и до наших дней, благодаря чему учёные смогли сделать выводы о том, как развивалась древнегреческая философия.

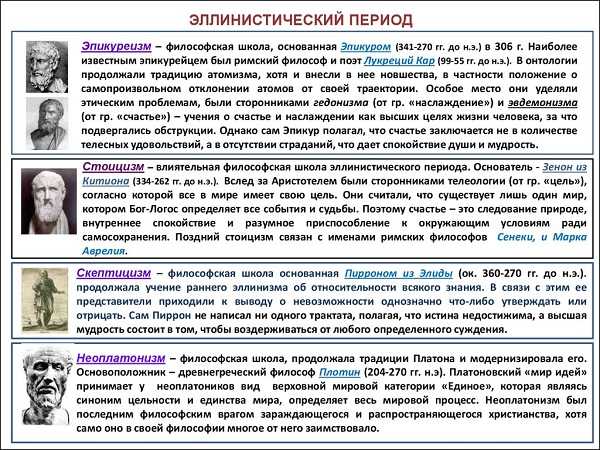

Эллинистический период

Самый длительный период. В нём берут свои истоки течения эпикуреизма, кинизма и стоицизма, которые характерны для этой эпохи.

Таблица их отличий выглядела бы примерно так: для эпикуреизма характерно признание вечности окружающего мира, получение удовольствий. Его последовали отказывались верить в судьбу.

Для стоицизма характерно было следовать судьбе и жить в гармонии. Последователи считали, что человек — дитя космоса и его судьба уже давно предопределена. В отличие от эпикурейцев, от удовольствий следовало отказываться.

Киники считали, что человек, подобно собаке, может довольствоваться малым. Основоположником этого философского течения (кинизм) стал Антисфен. Считалось, что в жизни человека много лишнего, без чего он вполне мог бы обойтись. После смерти одного из самых заметных учеников, на могиле умершего была установлена скульптура собаки.

Философские школы Древней Греции

В Древней Греции существовало несколько сотен философских школ, в каждой из которых были свои учителя мудрости. Первая в мире раннегреческая философская школа (так считают многие источники), считается Милетская.

Натурфилософия была основана Фалесом, который так же является основателем школы. Существовали так же школа Сократа, стоиков, эпикурейцев и др. Каждой из этих школ свойственен свой список имен.

Закат древнегреческой философии

Закат пришёлся на эллинистический период. Общая характеристика выглядит так: духовная и политическая жизнь начала угасать. Философия начала сосредотачиваться на жизни отдельного человека.

Философия стала учением о мудрости. А мудрость, по представлениям школ, была скорее нравственным образом жизни.

1001student.ru

Известные философы Древней Греции

Философские учения Древней Греции были положены в основу культуры многих народов. Античные мифы стали основой зарождения новой истории древнего мира.

Первые философы Древней Греции

Ранние учения философии зародились в 7-5 веках до Р.Х. в период становления первых крупных древнегреческих городов-государств. Сюда включают такие древние философские школы: милетская, элейская, пифагорейцы, школа Гераклита Эфесского. Философы этих течений пытались объяснить явления внешнего мира, одушевляли природу и искали первооснову всего, не используя дискуссии как средство познания истины.

Пифагорейцы — это последователи великого математика Пифагора. Данное учение возникло в 6-5 веках до н.э. Пифагорейцы первоосновой зарождения мира и всех явлений считали числа.

Элейская школа родилась в городе Элея в 6-5 веках до н.э. Самыми выдающимися ее мыслителями были: Парменид, Зенон Элейский, Мелисс Самосский. Элеаты стали прародителями идеализма.

Знаменитые древние философы в Греции

Знаменитые древние философы в Греции

Демокрит заложил основы течения материализма в философии. Он предполагал, что все живое и неживое вокруг состоит из мельчайших частиц — вечных атомов. Именно движение этих частиц — причина жизни.

Платон — один из величайших мыслителей в Древней Греции, ученик Сократа. На его учениях основываются многие европейские и древнегреческие философии. Сторонник идеализма считал, что существует лишь мир идей, а все прочее — лишь производные от него.

Аристотель — еще один знаменитый философ, написал такие труды, как «Органон» и «Политика». Позже ими руководствовался Александр Македонский.

Философы Древней Греции и Рима

Философы Древней Греции и Рима

В 3 веке до н.э. — 6 веке н.э. главным учением античности был неоплатонизм, славившийся своей педагогической традицией. Эта школа соединила в себе элементы платонизма с другими философскими течениями. Центром неоплатонизма стали Рим, Александрия и Афины.

drevniy-egipet.ru

Читать книгу Философы Древней Греции

Роберт С. Брамбо Философы Древней Греции

Посвящается моим родителям

Введение

Развитие философии в Древней Греции от Фалеса до (включительно) Аристотеля – это приключение ума, которое волнует и захватывает.

Центры греческой философии: Иония, Италия, Аттика

Этот рассказ о движении древнегреческой мысли позволяет проследить за тем, как строилась «столица идей», в которой мы живем с того времени и до сих пор. Может показаться удивительным, что такие понятия, как материя, причинная связь, математика, форма, человеческое «я», все нужно было открыть, но это так, и первыми это сделали греческие философы. Сейчас подобные понятия стали частью наших представлений о мире и наша мыслительная деятельность практически невозможна без использования их. Если «здравый смысл» означает сумму тех навыков в разговорной речи и поступках, которые определенное общество считает чем-то само собой разумеющимся и не подвергает сомнению, то наш американский здравый смысл можно считать наследием этих греческих открытий. Поэтому мое повествование – это рассказ о нас, который помогает нам понять наш мир и самих себя.

Кроме того, идеи греческих философов есть, по существу, введение в основную область философии. «Философия» в том смысле, в котором этот термин применяется здесь, – это попытка ответить на три основных вопроса. Первый из них – «Что действительно существует?», или «Что такое «бытие»?». Этот вопрос подразумевает существование разницы между реальной действительностью и тем, как мы ее воспринимаем, между тем, какими предметы и явления кажутся, и тем, какие они есть. Он также подразумевает, что у всех разнообразных вещей, которые существуют в мире, есть нечто общее – то, что позволяет им существовать. Вначале философы пытались определить это общее «нечто» как материю: все вещи размещаются в пространстве и длятся во времени. Но после возникновения «чистой» математики, которая предполагает, что числа тоже реальные объекты, хотя они и не физические предметы, философы переключили свое внимание на выяснение того, что такое все вещи.

Второй вопрос – не о внешнем мире, а о внутреннем мире человека. Он звучит просто: «Что такое «я»?» Он появляется в нашем рассказе позже, чем вопрос «Что такое «бытие»?». Причина этого в том, что лишь после того, как возникли и какое-то время развивались естественные науки и теория общественных явлений, философы осознали, насколько люди отличаются от всего остального, что существует в природе. Ни естественные, ни общественные науки не могли удовлетворительно объяснить, что такое человеческое «я», и Сократ признанием этого факта ввел в западную философию ее второй главнейший вопрос.

Третий вопрос труднее сформулировать коротко. Возможно, формулировка должна быть такая: «Мир один или миров много?» По мере развития цивилизации специализация членов общества должна становиться все уже. По мере усиления специализации общество начинает обнаруживать, что каждый специалист имеет свой профессиональный взгляд на мир и на других людей. Но каждый из этих взглядов отличается от остальных. Например, химик и адвокат, говоря, скажем, о «ценности отдельного человека», имеют в виду совершенно разные вещи. Существует ли какой-то способ нанести на карту области человеческого знания, известные нашим экспертам, суммировать их открытия и дать экспертам возможность говорить вместе? Наше общество еще не позволяет нам ответить на этот вопрос. Однако Платон и Аристотель в своих философских учениях предполагают, что такого единения можно достичь с помощью философии. В пределах своей собственной греческой культуры они успешно сумели свести множество специализированных взглядов на мир в единое мировоззрение, и их работа может стать полезным примером для нашей теоретической философии.

Все современные философы согласны, что изучение древнегреческой мысли может дать человеку нечто ценное. Следуя умом за движением этих древних идей, мы видим, как привычный для нас мир рождается из скрывающего все знакомые нам контуры и различия тумана мифологии. Но насчет того, чем именно ценно это изучение, у сегодняшних философов существуют разные мнения. Некоторые из них считают, что такие занятия хороши прежде всего тем, что позволяют нам узнать, каким люди представляли себе мир в те времена, когда разум еще не разрезал действительность на куски со своими четкими границами. Другие полагают: изучение древних философов хорошо тем, что позволяет нам понять, какие прочные корни в прошлом опыте и прошлых проверках имеет наш современный здравый смысл. Третьи думают, что многие основные положения греческой философии верны и сейчас и что их можно применить для решения наших проблем – если не всех, то некоторых. Но мы все согласны в том, что смотрим на мир по-древнегречески и что-то выиграем, если ясно осознаем те идеи, которые теперь так прочно вросли в наше мышление, что мы их не замечаем.

Даже если греческая философия не поможет нам понять наш собственный мир и наши идеи, она будет управлять нами, когда мы станем давать чему-то оценку. Доплатоновские философы освещают путь к основным системам философии – платоновской и аристотелевской, – системам таким же великим, как Парфенон или самые совершенные эллинские скульптуры. Умение их оценить дает нам новый взгляд на мир, позволяет лучше реализовать ту способность творить и понимать, которой наделена человеческая душа.

Хотя изучение греческой философии полезно и интересно одновременно, оказалось, что очень трудно написать введение в мир древнегреческой мысли так, чтобы оно не было ни учебником, заполненным одними конкретными фактами, ни обобщенной оценкой без конкретного содержания. У нас очень мало информации о раннем периоде древнегреческой мысли от ее начала до Сократа, а о втором, системном ее периоде, который представлен Платоном и Аристотелем, информации слишком много. Реконструкция учений самых ранних философов – работа деликатная и трудоемкая: ни одной их работы не сохранилось, и приходится восстанавливать их идеи и вклады в науку по более поздним, разбросанным в разных местах цитатам, анекдотам и критическим замечаниям. Это в какой-то степени похоже на то, как если бы кто-то через две тысячи лет после нас пытался восстановить философское учение Джона Дьюи[1], не имея ни одной его работы, а только набор цитат из них, критические замечания и рассказы. Эта проблема не будет решена даже тогда, когда мы соберем все существующие материалы и составим себе мнение о достоверности каждого из них. Необходимо выявить не только то, что сказал такой-то человек, но и то, что он имел в виду, говоря это. А философия на ранних этапах своего развития принимала много различных литературных форм – от эпоса до афористического изречения, и в каждом из этих жанров были свои правила обозначения понятий. Но даже если бы не было этого разнообразия, мы все равно должны были бы рассматривать значения слов в контексте определенного, очень не похожего на современный, этапа развития языка и мышления. Мы должны критически относиться к существующему у нас соблазну прочитывать у древних авторов современные идеи, иначе этот соблазн приведет нас к заблуждению.

С Платоном и Аристотелем проблема как раз качественно иная. Их работы сохранились почти полностью, и в этих полных собраниях Платоновых диалогов и Аристотелевых конспектов лекций затронуто много тем, которые рассматриваются со многих точек зрения. Обработать все это и оказаться в состоянии увидеть главные контуры каждой из двух систем как органичного целого – это гигантская задача.

Сейчас в нашей современной философии как раз возрождается интерес к древнегреческой мысли. Однако разные философы считают греческую философию интересной по разным причинам. Во Франции и Германии экзистенциалисты верят, что она ценна и волнует нас потому, что помогает нам вернуть себе чувство, что мы находимся лицом к лицу с целостным миром, еще не разрезанным на части и не размеченным острым лезвием логики, основанной на принципе «или – или», не подвергшимся обработке классифицирующего ума. В Англии и Америке ученые больше внимания уделяют точности, и в их работах не хватает волнующего чувства постижения метафизики.

Но мы, естественно, начнем учиться с того, что Альфред Норт Уайтхед[2] назвал «этапом романтики», когда человек очарован предметом своих занятий и видит его перед собой как единое целое, а не как то, что изучил по частям. Это подводит нас к следующему «этапу точности», на котором наше внимание сосредоточивается на анализе, классификации деталей и овладении необходимыми техническими приемами. И наконец, мы подходим к «этапу обобщения», или «этапу мастерства». На этой стадии мы снова видим предмет изучения как единое целое, все части которого видны четко и удерживаются на своих местах несколькими основными принципами. Это хорошее описание учебного процесса, и оно точно соответствует тому, как формировалась греческая философия.

В этой книге я попытался познакомить читателя с изучаемым предметом так, чтобы не удалить из рассказа всю романтику ради точности, но при этом пойти дальше восторга от первой встречи и сообщить читателю те подробности, которые показались мне наиболее существенными. Завершающий этап обобщения, на котором происходит формирование важных суждений и оценка истинности утверждений, читатель должен пройти самостоятельно.

Остается сделать еще одно важное замечание. Я веду свой рассказ по прямой линии – без тех многочисленных оговорок и упоминаний об альтернативных взглядах, которые более естественны для научного стиля. Практически по каждому факту или толкованию, которые имеют отношение к древнегреческой мысли, существуют разногласия. Этого и следует ожидать, когда лично заинтересованные ученые активно исследуют новые подходы и измерения, пробуя различные техники исследования. Но к несчастью, если на каждом шагу останавливаться и говорить: «Хотя нельзя исключать такую-то альтернативную возможность, взвесив все, я придерживаюсь мнения, что…» – то главная линия рассказа теряется в тумане неуверенности и многословия. А оговорки интересны и важны только потому, что интересен и важен главный рассказ, который они корректируют. Фактические данные и альтернативы, касающиеся моего текста, частично отражены в разделе «Примечания».

Иония и Италия

Рассказ о греческой философии от ее самых ранних этапов до вершины ее развития в Афинах в IV веке до н. э. начинается с того, что произошло в начале VI века до н. э. на греческой границе. На востоке в Ионии, части греческого мира, в которую входили острова Эгейского моря и греческие города на побережье Малой Азии, и на западе в Южной Италии и на Сицилии возникли новые идеи. Эти идеи заставили людей Запада по-другому видеть мир: вместо взгляда, который мы сейчас ощущаем как чуждый и примитивный, они принесли новое мировоззрение, имеющее заметное сходство с нашим.

В раннегреческом мире единственным методом исторического фиксирования событий и объяснения природы еще была мифология. А с мифологической точки зрения мир устроен так, что все события, которые в нем происходят, – это результат решений и вмешательства более или менее капризных личностей, похожих на нас. Это мир, построенный по образцу человеческого, где причинами всех событий являются многочисленные боги, каждый из которых управляет какой-то частью мира, а законов природы нет и предсказуемого порядка мало. В таком мире человек должен довольствоваться мифологическим «объяснением» в форме эстетически правдоподобного рассказа. Так что греческая философия появилась на свет в мире, где не было точной истории, не было науки, не было чистой математики, не было даже представления о тех различиях, которые мы сейчас принимаем без доказательств, – между сознанием и материей, субъектом и объектом, одушевленными и неодушевленными объектами, чудом и естественной причиной. Вместо истории было собрание легенд, из которых одни точно отражали реальное прошлое, а другие вели свое начало от древних мифов о сотворении мира. Вместо науки не было ничего, если не считать технические приемы и вычисления, которые неизбежно должны были предшествовать науке. Правда, на Ближнем Востоке вавилоняне выполнили большую работу в области ведения астрономических записей и математических вычислений, но когда они смотрели за пределы своих таблиц и искали дальнейшие объяснения, то обращались к астрологии. Чистая, не прикладная математика еще не была открыта.

Греческая философия зародилась на побережье Малой Азии, в Ионии, позже имела большие достижения в Южной Италии и, наконец, достигла своей вершины в Афинах в V и IV веках до н. э.

Хотя на вавилонских глиняных табличках сохранились интересные решения некоторых видов уравнений, они не относятся к чистой математике. Египтяне, несмотря на то что некоторые современные оккультисты читают историю мира по пропорциям пирамиды Хеопса, вообще не имели чистой науки. Похоже, что цивилизация Древнего Египта имела высокоразвитые технику, искусство и культуру, но была совершенно лишена тех научных компонентов, которые стали так важны для Запада.

То, что формальная логика не была изобретена в Египте или Вавилоне, – не случайность, поскольку для существования формальной логики необходимо существование математических и научных схем рационального объяснения явлений, на основе которых она могла бы делать обобщения. Для современного логика попытка сформулировать обобщающий вывод при помощи тех моделей мышления, которые существуют в магии, мифе и фольклоре, была бы кошмаром.

Религия, связанная с мифами древнейших греков, была комплексом, сложившимся из многих разнообразных течений. Греки поклонялись олимпийским богам, и эта олимпийская религия постепенно включала в себя местные культы и местных божеств (следы этого мы часто находим в сказаниях о любовных похождениях Зевса). Похоже, что олимпийские боги в представлении людей из народа были семьей, точно такой же, как человеческие семьи, хотя они были бессмертны и гораздо сильнее людей. Их представляли себе и внешне похожими на людей, то есть предполагалось, что статуи в храмах – их точные изображения. Эти боги ссорились между собой, имели любимцев, их можно было убедить что-то сделать с помощью подарков, и они легко начинали сердиться, если смертные забывали оказывать им почтение. Параллельно с почитанием богов Олимпа, которое частично было обязанностью гражданина, существовали мистические религии, основателем которых считался Орфей. Эти религии обещали посвященным в их веру особый дар прозрения, позволяющий видеть загробную жизнь, и иметь большие, чем обычно, шансы на спасение в ином мире. Кроме того, греческий эпос и греческие трагедии отражают чувство, что где-то выше даже самих богов существует Судьба, и она выносит решения, которые невозможно отменить и избегнуть которых не могут ни боги, ни люди. Но представление о Судьбе было смутным, а помимо него мало что среди множества богов, культов и мистических откровений могло навести благочестивого грека на мысль искать в природе какой-то разумный порядок или общий для нее закон – те порядок и закон, существование которых мы иногда в результате долгой традиции считаем естественным выводом из положений нашей собственной религии.

На границах греческого мира дух приключений чувствовался постоянно. Основная природа этих мест – горы, море и небо. Географические факторы влияли на каждый шаг человека в его повседневной жизни. Приливы, звезды и холмы были важны для людей и требовали постоянного внимания к себе.

Помимо этого существование иноземных соседей давало грекам, особенно живущим на границе, понять, что есть и другие цивилизации, кроме их собственной. На востоке были Персидская и Египетская империи, которые вели торговлю, время от времени воевали и распространяли свое культурное влияние. На западе находился Карфаген, незнакомая враждебная сила, которая захватила западную часть Сицилии и не давала греческим кораблям заплывать слишком далеко на запад в Средиземное море.

Суровый, состоящий из крупных частей пейзаж Кефалонии типичен для восточного побережья и островов Ионического моря. По нему видно, как воображение могло подсказывать конкретные представления для нового понятия «основное вещество», предложенного и истолкованного Фалесом, Анаксименом и Анаксимандром.

Политически греки были организованы в города-государства. Это была децентрализованная модель общества, которая сложилась естественно и хорошо подходила к географическим условиям материковой Греции. На побережье Малой Азии и на соседних с ним островах, а также на сицилийских равнинах эта форма общественной организации оказалась не вполне стабильной. Малоазиатские города не смогли сотрудничать между собой настолько эффективно, чтобы избежат

www.bookol.ru

Античная философия древнего мира (Древней Греции)

Здравствуйте, дорогие читатели!

Античная философия древнего мира (Древней Греции) — это очередная тема для статьи из цикла публикаций по основам философии. мы узнали определение философии, предмет философии, ее основные разделы, функции философии, фундаментальные проблемы и вопросы.

Другие статьи: Что такое самопознание и как постичь тайны мироздания?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Когда появилась философия?

Принято считать, что философия зародилась примерно — в 7-6 веках до нашей эры в Древней Греции и одновременно в древнем Китае и Индии. Некоторые ученые считают, что философия появилась еще в Древнем Египте. Несомненно одно, египетская цивилизация оказала огромное влияние на цивилизацию Греции.

Философия древнего мира (Древней Греции)

Итак, философия Древней Греции. Этот период в истории философии, пожалуй, один из самых таинственных и завораживающих. Его называют Золотым веком цивилизации. Часто возникает вопрос, как и почему философы того времени генерили такое множество гениальный идей, мыслей и гипотез? Например, гипотезу о том, что мир состоит из элементарных частиц.

Античная философия представляет собой философское направление, которое развивалось на протяжении более чем тысячи лет с конца 7 века до нашей эры, вплоть до 6 века нашей эры.

Периоды философии Древней Греции

Принято разделять ее на несколько периодов.

- Первый период – ранний (до 5 века до н. э.). Он делится натуралистический (в нем самое важное место было отведено космическому началу и природе, когда человек не являлся главной идеей философии) и гуманистический (в нем основное место занимал уже человек и его проблемы, в основном, этического характера).

- Второй период – классический (5-6 века до н. э.). В этот период развивались системы Платона и Аристотеля. После них наступил период эллинистических систем. В них основное внимание было уделено моральному облику человека и проблемам, связанным с моралью общества и одного человека.

- Последний период – Философия эллинизма. Делится на ранний эллинистический период (4—1 века до н. э.) и поздний эллинистический период 1 век до н. э. — 4 век)

Особенности философии античного мира

У античной философии был ряд характерных особенностей, которые отличали ее от других философских течений.

- Для данной философии характерна синкретичность, то есть слитность самых важных проблем, и в этом ее отличие от более поздних философски школ.

- Для такой философии характерна и космоцентричность — космос согласно ей, связан с человеком множеством неразрывных связей.

- В античной философии практически не было философских законов, очень многое в ней было разработано на уровне понятий.

- Огромное значение в ней имела логика, и ее разработкой занимались ведущие философы того времени, среди них Сократ и Аристотель.

Философские школы Древнего мира

Милетская школа

Одной из самых древнейших философских школ принято считать Милетскую школу. Среди ее основателей был Фалес, астроном. Он считал, что в основе всего лежит некая субстанция. Именно она является единым началом.

Анаксимен считал, что началом всего нужно считать воздух, именно в нем отражается бесконечность и изменяются все объекты.

Анаксимандр является основателем идеи о том, что миры бесконечны и основой всего, по его убеждению, является так называемый апейрон. Он представляет собой невыразимую субстанцию, основа которой остается неизменной, в то время как его части постоянно пребывают в изменении.

Школа Пифагора.

Пифагор создал школу, в которой ученики изучали законы природы и человеческого социума, а также разрабатывали систему математических доказательств. Пифагор считал, что человеческая душа бессмертна.

Элейская школа.

Ксенофан выражал свои философские воззрения в виде стихов и занимался высмеиванием богов, критиковал религию. Парменид один из главных представителей этой школы, разрабатывал идею бытия и мышления в нем. Зенон Элейский занимался развитием логики и боролся за истину.

Школа Сократа.

Сократ не занимался написанием философских трудов, как его предшественники. Он разговаривал с людьми на улице и в философских спорах доказывал свою точку зрения. Он занимался развитием диалектики, занимался развитием принципов рационализма в этическом преломлении и считал, что тот, кто обладает знанием о том, что такое добродетель ни станет вести себя плохо и причинять вред окружающим.

Таким образом, античная философия послужила основой для дальнейшего развития философской мысли и оказала огромное влияние на умы многих мыслителей того времени.

Книги по Философии Древней Греции

- Очерк истории греческой философии. Эдуард Готтлоб Целлер. Это знаменитый очерк, неоднократно переиздававшийся во многих странах. Это популярное и краткое изложение древнегреческой философии.

- Философы Древней Греции. Роберт С. Брамбо. Из книги Роберта Брамбо (доктора философии Чикагского университета) Вы узнаете описание жизни философов, описание их научных концепций, идей и теорий.

- История античной философии. Г. Арним. Книга посвящается исключительно содержанию идей, концепций, античных философских учений.

Философия Древней Греции – кратко, самое главное. ВИДЕО

Резюме

Античная философия древнего мира (Древней Греции) создала сам термин «философия», оказывала и оказывает огромное влияние на европейскую и мировую философию до настоящего времени.

alenakraeva.com

Великие мыслители древней Греции

Великие мыслители древней Греции.

Платон Афийский

Великий мыслитель, основатель Академии – философской школы, Платон Афийский родился в 427 г. до н. э. и дожил до 347г. до н. э. Основанная им философская школа просуществовала почти 1000 лет – до 529г. н. э. Платон занимался вопросами сотворения Мира. На вопрос, каким образом мог появиться гармонично устроенный мир, Платон отвечал, что он был сотворён согласно определённому плану. По убеждениям Платона, мир, задуманный и созданный Вечносущим Богом, одушевлён и божествен.

Платон в одном из своих диалогах писал: «Весь этот замысел Вечносущего Бога относительно Бога, которому только предстояло быть, требовал, чтобы тело космоса было сотворено гладким…одинаково распространённым во все стороны от центра… В его центре построивший дал место душе, откуда распространил её по всему протяжению и вдобавок облёк ею тело извне».

В сочинениях Платона впервые в европейской культуре встречается идея единого Бога – Творца. Его Платон называет Демиургом, что значит Мастер. По мнению Платона, Демиург для устройства Вселенной создал особое вещество в виде смеси двух сущностей – «неделимой идеальной» и «делимой материальной». Потом Демиург «рассёк состав по длине на две части», свернул их и из одной сделал небо неподвижных звёзд, а вторую — заготовку остальных небесных тел – «разделил на семь неравных кругов, сохраняя число двойных и тройных интервалов».

Это деление, определяющее расстояние между Землёй и орбитами светил, называют платоновской гармонией сфер.

Относительные расстояния от Земли до светил получились такими:

Луна – 1, Солнце – 2, Венера – 3, Меркурий — 4 , Марс — 8, Юпитер -9, Сатурн – 27.

На самом деле предложенные Платоном интервалы никак не связаны с действительностью, они имеют только историческое значение. Но в развитии астрономии принцип поиска закономерностей в размерах орбит сыграл достаточно важную роль.

В одном из наиболее поздних своих диалогов — «Тимее» Платон упомянул о подвижности Земли: «Земле же кормилице нашей, он (Демиург (авт).) определил вращаться вокруг оси, проходящей через Вселенную, и поставил её блюстительницей дня и ночи».

Это движение Земли противоречило вращению, которое философ приписывал небу и звёздам.

Возможно, Платон в своих выводах по движению небесных тел сомневался и не определился, какое вращение предпочесть.

В основанной Платоном Академии Философ читал лекции о создании мира, о нравственности. Что касается нравственности, то одним из примеров его убеждений является то, что он не одобрял дорогие наряды на молодых людях и даже осуждал эту, как он утверждал, женскую страсть к нарядам и украшениям. Он понимал, что молодым людям хотелось нравиться, что они чувствовали себя гораздо лучше в дорогих и красивых нарядах, чем в одноцветной хламиде, но многолетние привычки Платона не соглашаются с доводами его разума. Он был широкоплеч, красив, статен – он благороден. И простой наряд, считал философ, лишь подчёркивал его благородство.

Из школы философии Платона вышло много учеников, ставших впоследствии мыслителями, учёными, логиками. Некоторые из них следовали взглядам своего учителя, другие не во всём соглашались с великим философом и создавали свои, противоположные идеям Платона теории. Так зарождалась наука – в противоречиях и спорах, надо сказать, и не только в древние века. Так она развивается и по настоящее время.

Говоря о правильных и ошибочных точках зрения на многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Платону, хочется отметить, что есть «вечные» вопросы, ответы на которые и сейчас являются неоднозначными. Вопрос о сотворении мира, т. е. о возникновении Вселенной – может ли когда-нибудь кто-то точно или с большой степенью вероятности ответить – как это произошло.

Или, к примеру, где искать Атлантиду? Что произошло на планете в то время, когда исчезла Атлантида? Поразительно, но в своё время Платон также писал о катастрофе, приведшей к гибели атлантов и их среды обитания. Платон в своих работах указывал, что Атлантида располагалась за проливом Гибралтар в Атлантике. Древнегреческий учёный привёл две весьма приблизительные даты гибели Атлантиды: одиннадцать и двенадцать тысяч лет назад, если вести счёт от нашего времени.

О прекрасном острове и могучем государстве атлантов поведал миру, увы, только он один, великий философ Древней Греции – Платон. Но Платон же, по его утверждению, опирался на рассказ об Атлантиде своего предка по материнской линии, «мудрейшего из семи мудрых», Солона. (Год рождения Солона не установлен, но известно, что в 594 г. до н. э. он был архонтом в Афинах. Дата его смерти также не известна. Дожил Солон до глубокой старости).

Полулегендарная – полуисторическая родословная Солона и Платона необычайно интересна. Родоначальником их был не кто иной, как сам бог Посейдон. Тот самый Посейдон, что «основал Атлантиду и населил её своими детьми».

Правнуком сына Посейдона Нелея был афинский царь Кодр. Солон был потомком Кодра, а Платон – праправнуком Кодра. Путешествуя по Египту, греческий мудрец Солон узнал от жрецов, а быть может прочёл в храме богини Нейт в Саисе, историю Атлантиды.

В сочинениях Плутарха сообщается о том, что Солон начал «обширный труд» об Атлантиде, но не закончил его. От этого труда, к сожалению, до наших дней ничего не дошло. Спустя 200 лет потомок Солона Платон поведал миру в своих диалогах «Тимей» и «Критий» сказание Солона об Атлантиде, услышанное им от внука Солона, Крития. Это сказание поражает воображение наших современников точностью совпадений многих процессов, происходящих на планете, приведших к гибели загадочного острова, с данными современных учёных. Платон рассказывает о великом и могучем народе атлантов, об их прекрасном острове и высокой цивилизации. Платон писал: «Власть союза царей простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. А по эту сторону пролива атланты овладели Ливией до Египта и Европой вплоть до Тиррении (Этрурии), поскольку флот атлантов безраздельно господствовал на морях». Платон рассказывает о государственном устройстве атлантов. Он описывает храмы, дворец, кольцевые каналы, мосты, гавани. Рассказывает Платон и о трагической гибели прекрасного острова – в результате грандиозной катастрофы остров поглотило море. Ни один письменный источник древних, кроме диалогов Платона не сообщает ничего об Атлантиде.

Аристотель Стагирский

Ученик Платона Аристотель сказал «Платон мне друг, но истина дороже». Слова эти стали поговоркой, но мало кому известно, что одной из причин, которая побудила Аристотеля предпочесть «истину» своему учителю, была всё та же история с Атлантидой. Приговор, вынесенный Атлантиде Аристотелем, нашёл поддержку у христианских догматиков: ведь в средние века был хорошо известен год сотворения мира — 5508 г. до н. э. Оспаривать сей факт не разрешалось: с еретиками поступали круто.

Но не только Атлантида была причиной разных «истин» ученика и учителя.

Это были первые создатели философских учений, теоретических схем и моделей. Они жили за несколько столетий до н. э.

Один из величайших философов и учёных родился в 384 г. до н. э. в Стагире, греческой колонии во Фракии, вблизи Афона.

Его отец Никомах и мать Фестида были благородного происхождения.

Отец был придворным врачом македонского врача Аминты третьего, ту же должность он прочил своему мальчику.

Никомах первоначально сам обучал сына врачебному искусству и философии, в то время нераздельной с медициной. Но он рано умер и перед смертью очень горевал, что не успел до конца обучить сына искусству врачевания, и тем самым не обеспечил ему место при царе, по его слова – лучшее место при лучшем царе.

Перед смертным часом отец посоветовал сыну при достижении 17 лет идти в Афины, в то время – столицу всей эллинской мудрости, и найти там себе настоящих учителей жизни.

Отец настоятельно рекомендовал сыну запомнить имя Платона, который, по его словам, ведёт свой род от Солона, который был сыном Аполлона. Поскольку наш род знатен, ибо мы потомки Асклепия, — говорил отец сыну, а в ком соединится мудрость Асклепия и мудрость Аполлона, тот и станет самым мудрым из людей и приблизится к богам.

Аристотель поклялся, что так и сделает, и при достижении им 17 лет, уже на следующий день отправился в Афины, к Платону.

В 367 г. до н. э. он поступил в школу, основанную Платоном — учеником Сократа (469 -399 г. до н.э.) в местечке Академия, недалеко от Афин.

После 20 лет учёбы Аристотель основал в Афинах свою философскую школу, в некотором роде противоречивую Академии Платона.

После смерти Платона Аристотель вместе с любимым учеником последнего Ксенофонтом переехал к атарнейскому тирану Гермине. Женившись на его племяннице Пифнаде, Аристотель поселился с нею в Мистилене, о

mirznanii.com

Античный мир.Выдающиеся философы Древней Греции: fedorova_tl — LiveJournal

Древнегреческая эстетика была частью нерасчлененного знания. Зачатки многих наук ещё не отпочковались в самостоятельные отрасли от единого древа человеческого познания.В отличие от древних египтян, развивающих науки в практическом аспекте, древние греки отдавали предпочтение теории. Философия и философские подходы к решению любой научной проблемы

лежат в основе древнегреческой науки. Поэтому выделить учёных, занимавшихся «чистыми» научными проблемами, нельзя. В Древней Греции все ученые были философами, мыслителями и обладали знанием основных философских категорий.Идея красоты мира проходит через всю античную эстетику. В мировоззрении древнегреческих натурфилософов нет ни тени сомнения в объективном существовании мира и реальности его красоты. Для первых натурфилософов прекрасное — это всеобщая гармония и красота Вселенной.

В их учении эстетическое и космологическое выступают в единстве. Вселенная для древнегреческих натурфилософов — космос, заключающий в себе мир, гармонию, украшение, красоту, наряд, порядок.

Во всеобщую картину мира включается представление о его гармонии, красоте. Поэтому сначала все науки в Древней Греции были объединены в одну — космологию.

Сократ — один из родоначальников диалектики как метода поиска и познания истины.

Главный принцип — «Познай самого себя и ты познаешь весь мир», т. е. убеждение в том, что самопознание — путь к постижению истинного блага.

В этике добродетель равна знанию, следовательно, разум толкает человека на добрые поступки. Человек знающий не станет поступать дурно.

Сократ излагал свое учение устно, передавая знания в виде диалогов своим ученикам, из сочинений которых мы и узнали о Сократе.

Идеи (среди них высшая — идея блага) — вечные и неизменные прообразы вещей, всего преходящего и изменчивого бытия. Вещи — подобие и отражение идей.

Эти положения изложены в сочинениях Платона «Пир», «Федр», «Государство» и др. В диалогах Платона мы находим многогранную характеристику прекрасного.

При ответе на вопрос: «Что есть прекрасное?» он пытался охарактеризовать саму сущность красоты. В конечном счете, красота для Платона есть эстетически своеобразная идея. Познать её человек может, только находясь в состоянии особого вдохновения. Концепция красоты у Платона идеалистична.

Рациональна в его учении мысль о специфичности эстетического переживания.

Ученик Платона — Аристотель, был воспитателем Александра Македонского.

Он является основоположником научной философии, лотки, учения об основных принципах бытия (возможности и осуществлении, форме и материи, причине и цели). Основные области его интересов — человек, этика, политика, искусство.

Аристотель — автор книг «Метафизика», «Физика», «О душе», «Поэтика».

В отличие от Платона для Аристотеля прекрасное — не объективная идея, а объективное качество вещей. Величина, пропорции, порядок, симметрия — свойства прекрасного.

В математике выделяется фигура Пифагора, создавшего таблицу умножения и теорему, носящую его имя, изучавшего свойства целых чисел и пропорций. Пифагорейцы развивали учение о «гармонии сфер».

Для них мир — это стройный космос. Они связывают понятие прекрасного не только всеобщей картиной мира, но и в соответствии с морально-религиозной направленностью своей философии — с понятием блага.

Разрабатывая вопросы музыкальной акустики, пифагорейцы заинтересовались проблемой соотношения тонов и попытались дать его математическое выражение: отношение октавы к основному тону равно 1:2, квинты — 2:3, кварты — 3:4 и т.д. Отсюда следует вывод, что красота гармонична.

Демокрит, открывший существование атомов, тоже искал ответ на вопрос: «Что есть красота?». У него эстетика прекрасного сочеталась с его этическими взглядами и с принципом утилитаризма.

Он считал, что человек должен стремиться к блаженству и благодушию. По его мнению, «не следует стремиться ко всякому наслаждению, но только к такому, которое связано с прекрасным».

В определении красоты Демокрит подчёркивает такое свойство, как мера, соразмерность. Тому, кто их преступает, «самое приятное может стать неприятным».

У Гераклита понимание красоты пронизано диалектикой.Для него гармония не статичное равновесие, как для пифагорейцев, а движущееся, динамичное состояние.

Противоречие — созидатель гармонии и условие существования прекрасного: расходящееся сходится, и прекраснейшее согласие происходит из противоположности, и все происходит в силу раздора.

В этом единстве борющихся противоположностей Гераклит видит образец гармонии и сущность прекрасного.

Впервые Гераклит поставил вопрос о характере восприятия прекрасного: оно непостижимо с помощью вычисления или отвлеченного мышления, оно познается интуитивно, путем созерцания.

Он — основатель научной медицины, автор учения о целостности организма человека, теории индивидуального подхода к больному, традиции ведения истории болезни, трудов по врачебной этике.

В них особое внимание Гиппократ обращал на высокий моральный облик врача, автор знаменитой профессиональной клятвы, которую дают все, получающие врачебный диплом. До наших дней дошло его бессмертное правило для врачей: не навреди пациенту.

С медициной Гиппократа завершился переход от религиозно-мистических представлений обо всех процессах, связанных со здоровьем и болезнями человека, к начатому ионийскими натурфилософами их рациональному объяснению. Медицина жрецов сменилась медициной врачей, основанной на точных наблюдениях. Врачи школы Гиппократа также были философами.

fedorova-tl.livejournal.com

Философия древней Греции. История мировой культуры

Философия древней Греции

Несколько очагов загорелось почти одновременно и, по-видимому, независимо друг от друга, но только в одном из них пламя разума и творческого горения достигло того, что заслужило название философии. Помимо общих причин, имевших место во всех регионах, – развитой мифологии и культуры в целом и благоприятной политической ситуации – в Древней Греции существовали еще специфические причины, которых не было у других народов. Философия не только обязана древним грекам своим именем, она близка именно греческому духу.

Образование в Древней Греции было направлено на то, чтобы воспитать целостного, гармонически развитого человека, о чем поныне много говорят. Гармонически развитый человек должен быть умным. Можно ли научить уму-разуму? В Древней Греции в период ее расцвета появились люди, называвшие себя мофистами. Они брались за деньги учить уму, и желающие находились. Однако обучение мудрости отличается от обучения ремеслу. Там можно проверить результаты. Самому учителю легко показать, что ремеслом, которому обучает, он владеет. Ни того, ни другого нет, когда речь идет об обучении мудрости. Как доказать, что сам учитель мудр и действительно чему?то научил? А деньги за обучение брали немалые. Как водится в таких случаях, появились обманщики. Выгонят такого из одного города, он приедет в другой и там ищет желающих поумнеть. В результате странствующие софисты все больше становились объектами шуток. Чувство собственного достоинства, свойственное грекам, не переходило в самомнение и сознание собственной непогрешимости, и они оставались достаточно критичны в области мышления.

Подлинно мудрые люди стали сторониться софистов и отказывались учить за деньги. Они называли себя в отличие от софистов философами, т. е. не мудрецами, а лишь любящими мудрость. Достигли же они мудрости или нет, говорили они, им неизвестно. У философии нет ответа на все вопросы, она лишь любовь к мудрости. Сократ издевался над объявляющими себя мудрыми. Диоген Лаэртский говорил о семи мудрецах, которые жили в прошлом. Таким образом, философия начинается с доли сомнения в собственной мудрости и с любовного стремления к ней. Причем здесь любовь, если речь идет о знании? На самом деле именно любовь заставляет человека трудиться с желанием, без которого он не добьется успеха в выбранной деятельности.

Философия начинается с критического анализа достижений культуры, прежде всего мифов, с попыток путем рассуждений удостовериться в их истинности. Возникновению философии в Древней Греции способствовали еще и такие специфические обстоятельства. В Древней Греции существовала традиция свободных дискуссий, умение спорить, развившееся в эпоху демократии, когда все свободные граждане собирались на главной площади города и совместно обсуждали общие дела, выслушивая всех желающих и принимая решения большинством голосов. Древние греки владели искусством выражать свои мысли, что необходимо для убеждения других в собственной правоте. Тот, кого они хотели слушать, мог переехать в другой независимый город-государство и проповедовать свои взгляды там. Особо следует подчеркнуть, что в Древней Греции существовали свободные люди, которые отдавали себя полностью философии, и не были жрецами, как в Древней Индии, что привязывало бы их к традиционной религии, и не обязаны были находиться на службе, как в Древнем Китае, что связывало бы их с существующими социальными установками. Греческие философы не подчинялись никому, кроме собственной совести, а это как раз то, что необходимо для развития философии.

Конечно, люди мыслили со времени своего появления на Земле. Мудрые изречения находим в произведениях, созданных на Ближнем Востоке, в Древней Индии, Древнем Китае. Но философия как дисциплина начинается там, где человек теоретически выделяет себя из окружающего мира и начинает рассуждать об отвлеченных понятиях, формирующихся в мозгу человека и выступающих в качестве предмета мышления. «Первыми из всех народов стали философствовать греки. Они первые стали пытаться культувировать рациональные знания, руководствуясь не образами, а in abstracto, между тем как другие народы всегда старались объяснить понятия лишь посредством образов, in concreto» (Кант И. Трактаты. Письма. М., 1980. С. 335).

Еще одна причина появления философии именно в Древней Греции, тесно связанная с другими, – высокий престиж «любящих мудрость». Когда, завоевав очередной город, Александр Македонский подошел к сидящему на земле философу, чтобы облагодетельствовать его, и нагнувшись спросил: «Что я могу для тебя сделать?», Диоген Синопский гордо ответил: «Отойди, не загораживай мне солнца!» И Александр Македонский не наказал дерзнувшего в довольно грубой форме отказаться от помощи «властителя Вселенной», а сказал, обратившись к приближенным: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Да ведь и учителем Александра был Аристотель!

С именем Аристотеля связан такой рассказ. Когда Аристотель жил у правителя Атарнея и Ассоса Гермия, то часто беседовал с ним. После отъезда Аристотеля в Македонию резиденцию Гермия осадил Ментор, полководец персидского царя, обманом выманил его из города, увез в Сузы, и после пыток Гермий был распят на кресте. На вопрос, какой последней милости он для себя просит, Гермий ответил: «Передайте моим друзьям и товарищам, что я не совершил ничего недостойного философии и не изменил ей» (Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель. М., 1982. С. 94).

Древнегреческие философы смогли критически переосмыслить мифы и сформулировать представление о сущностях, из которых, по их мнению, все существующее возникло. Таковой Фалес признавал воду, Гераклит – огонь, Анаксимен – воздух, другие – землю, число, атом, идею и т. п. Конечно, это совсем не та вода и не тот атом, какие мы знаем сейчас. «Вода» Фалеса – невидимая сущность, из которой все образовалось, как из семени, и прообразом которой является видимая вода. То же самое можно сказать и о других сущностях, открытых древнегреческими философами.

Анаксимандр, отходя от аналогии с видимыми веществами, предложил в качестве сущности беспредельное (апейрон). Еще одно представление о мельчайших частицах, из которых состоят все тела, принадлежит Анаксагору, который называл их подобными частицами (гомеомериями), поскольку из них происходят все вещи, подобные данным частицам. Он считал, что любые частицы содержатся в каждом из тел, но имеет оно облик в соответствии с тем, какие частицы в нем преобладают. Эти телесные начала, которых бесконечно много, содержат все разнообразие мира как бы в миниатюре.

Пифагору принадлежит концепция, согласно которой основу явлений природы составляют числа, образующие «порядок». Гегель писал, что учение пифагорейцев – один из промежуточных этапов на пути от признания первоначал физическими к признанию их идеальными, на пути от милетской школы к Платону. Милетская философия – это предфилософия, так как понятия только начали формироваться из реальных предметов. «Вода» Фалеса – еще предкатегория, как и «число» Пифагора, но «атом» Демокрита и «бесконечное» Анаксимандра – понятия в полном смысле слова. Недаром именно от них и произошли философские направления материализма и идеализма.

Так постепенно обогащалась понятийная база философии, поскольку «число» Пифагора уже не математическое понятие, так же как «вода» Фалеса – не физическое, а философское. Соответственно расширялась база философских исследований. Чем больше понятий существует в философском языке, тем плодотворнее процесс философствования.

Особо следует остановиться на учении жившего в V в. до н. э. Демокрита, и не столько потому, что он был основоположником материализма, сколько потому, что он ввел понятие, которое затем вошло в качестве главного в первую великую философскую систему – понятие «идеи». Так назвал Демокрит мельчайшие неделимые и непроницаемые частицы, из которых состоят все тела (другое, ставшее общепринятым название этих частиц – атом). Атомы («эйдосы») бесконечны по числу и отличаются размерами, положением, порядком и внешними формами, которые также бесконечно разнообразны – шаровидные, пирамидальные, крючковатые и т. п.

С точки же зрения элеатов истинно только неподвижное единое Бытие. Бытие элеатов в отличие от древнеиндийского Единого и древнекитайского дао рационально, и наличие его обосновывается мышлением. Оно противостоит миру текучих вещей как нечто неподвижное именно из-за того, что рациональное мышление может оперировать только неподвижными сущностями. Подходя к нерациональному Единому древних индийцев мысль останавливалась. Рациональное Бытие элеатов входило в рамки философского обсуждения как одно из важных понятий.

Противоположной по отношению к элеатам точки зрения на движение придерживался Гераклит из Эфеса, который считается основоположником античной диалектики, также живший в V в. до н. э. Главное его положение: «все движется и ничто не покоится» и поэтому «нельзя дважды войти в ту же самую реку». Отношение между диалектикой Гераклита и неподвижным бытием Парменида подобно отношению между китайской диалектикой Ян-Инь и индийским Единым. Эта связь позволяет сделать вывод, к которому и пришел Платон: в эмпирическом мире властвует диалектика, а в умопостигаемом – неподвижные идеи. В эмпирическом мире все течет – но куда? В неподвижный Океан. Штайнер утверждает, что Гераклит объявлял вражду «отцом» именно вещей, но не вечного. Там (в «мире духовной культуры») господствует любовь и гармония. «Именно потому, что во всех вещах заключается вражда, дух мудреца должен как пламя возноситься над ними и претворять их в гармонию» (Штайнер Р. Христианство… С. 36). Это и сделал Платон.

IV в. до н. э., начавшийся в Афинах казнью Сократа, стал периодом наивысшего расцвета древнегреческой и мировой философии. Учения Гераклита, Пифагора, Анаксагора, Демокрита, Парменида, Сократа создали основу для великого синтеза, осуществленного учеником Сократа Платоном. Платон родился в знатной, царского происхождения семье и получил воспитание в соответствии с античными представлениями об идеальном человеке (так называемой калокагатии, от «calos» – прекрасный и «agathos» – хороший), соединяющем в себе внешнюю физическую красоту и внутреннее нравственное благородство. Прозванный Платоном – «широким» – за крепкое сложение, он в юности много путешествовал, в том числе в Италию и Египет, а в конце жизни основал школу в афинском пригороде, называвшемся в честь героя Академа. Она прославила не только самого Платона, но и слово «академия». Платоновская Академия, представлявшая собой союз единомышленников, просуществовала 1000 лет и была ликвидирована византийским императором Юстинианом в 529 г.

Главным достижением Платона является концепция, в соответствии с которой помимо чувственного мира существует сверхчувственный мир идей. Понятия есть лишь отпечатки невидимого мира, не данного нам в ощущениях. Каждая идея представляет собой идеал, к осуществлению которого на Земле следует стремиться. Величие Платона в том, что он построил свое учение на всем материале предшествующей философии. Помимо Гераклита и Сократа он использовал представление Демокрита о том, что все вещи состоят из мельчайших неделимых частиц – атомов; учение Пифагора о том, что в основе вещей лежат числа; учение Анаксагора о гомеомериях (идеи подобны вещам, хотя нечувственны и идеальны в том смысле, что являются «образцами» вещей).

Синтез Платона показал, что предшествующие философы не только спорили, но вносили свой вклад в создание в дальнейшем некоей целостности, оправдывая пословицу, что в спорах рождается истина. Не во всех, конечно, а в тех, которые вдохновлены поисками истины как высшего блага, а не стремлением одержать победу над противником. «Страна идей» нужна была еще и потому, что этим Платон обосновал убеждение Сократа, что все люди приходят к одинаковым мыслям – ведь идеи по природе своей одинаковы для всех и содержатся в одном месте, откуда люди получают их. Платоновское учение характеризует страстное влечение к идеальному миру («платоническая любовь») и стремление сделать действительность насколько возможно полным отражением идеала. Обобщив понятие платонической любви на мир культуры в целом, можно говорить о духовной любви, которая дает возможность познать мир культуры. Любовь, о которой говорит Платон, – закон мира духовной культуры, – и Платон отличает такую любовь от любви, присущей миру материальной жизни человека.

Добродетель основывается Платоном на первоначальных свойствах души, последние же возникают из отношения души к миру идей, особенно к высшей из них – идее блага. Душа, по Платону, состоит из разумной, страстной и вожделенной частей. Она подобна колеснице, управляемой возничим – разумом – и запряженной двумя крылатыми конями – страстью и вожделением. Государство также должно состоять их трех частей: класса правителей, воинов и ремесленников и земледельцев. Это соответствует разделению на касты в Древней Индии, но без неприкасаемых. Трем частям души и трем классам общества присуща своя из трех добродетелей, а именно: мудрость, мужество и умеренность. Гармонию всех трех устанавливает четвертая добродетель – справедливость. Наибольшее благо в душе человека и в государстве – это единство и гармония, а наибльшее зло – раздор.

Линию преемственности, которая началась с Сократа, продолжил Аристотель. Он родился на севере Греции в городе Стагиры. В семнадцатилетнем возрасте Аристотель приехал в Афины и вступил в платоновскую Академию. Аристотель не только усвоил взгляды Платона, но постепенно стал создавать собственное учение, подвергнув взгляды предшественников серьезной критике. Слова Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже» стали расхожим афоризмом. Если Платон создавал свои произведения в форме диалогов, то Аристотель писал трактаты.

Во многом отойдя от Платона, Аристотель не отрицал существования идей, но считал, что находятся они внутри отдельных вещей как принцип и метод, закон и их становление, энергия, фигура, цель. Понятая так «идея» была названа позже латинским словом «форма». В противоположность Демокриту, Платон говорил о бесформенности вещества, а Аристотель, синтезировав оба эти представления, рассматривал идею как оформляющую пассивную материю. Материя – это то, из чего все рождается, и имеет тот же корень, что и слово «мать». Понятие «материи» имеет в русском языке и бытовой смысл: материя как ткань. Еще одно однокоренное слово, употребляемое в том же значении – материал. Если, по Платону, материя без идеи «не сущее», то, по Аристотелю, также не может существовать и форма без принадлежащей к ней материи. Отношение материи и формы Аристотель уподобляет отношению мрамора и статуи, и это сравнение не случайно, поскольку Аристотель весь мир рассматривал как произведение искусства.

Идея какой?либо вещи, скажем дома, находится в самой вещи как общее, что присуще всем отдельным домам. Познание наиболее общего в вещах, первых причин их существования – задача философии. Данное определение закрепило за метафизикой, в отличие от диалектики, значение изучения бытия как выявления вечных и неизменных форм.

Обосновав важное значение причин и определив мудрость как «науку о первых причинах», Аристотель с полным правом может считаться предшественником науки как таковой. Наука становится возможной тогда, когда идея и материя рассматриваются соединенными вместе и идея познается через исследование материи как ее истина. Утверждая, что «знание о чем бы то ни было есть знание общего», Аристотель дает тем самым определение научного знания.

Ограничивая гераклитовскую диалектику и заземляя платоновские «идеи», Аристотель призывает изучать чувственный мир, а это и есть задача науки. Для того чтобы научное познание стало возможным, Аристотель формулирует две предпосылки: 1) имеется неизменная сущность вещей; 2) началом познания служат недоказуемые определения. Предположенное Аристотелем наличие вечных причин обосновывает положение о наличии вечных законов природы.

Справедливо считающийся основателем логики и ее трех основных законов Аристотель сформулировал и основные положения этики как учения о добродетелях. Проанализировав неудачу Платона с устройством идеального государства и собственный педагогический опыт, Аристотель пришел к выводу о необходимости воспитания нравственности с раннего возраста путем накопления нужных привычек. Знания приобретаются в процессе обучения, но чтобы стать деятельным началом, они должны войти в плоть и кровь человека, способствовать созданию определенной расположенности души. Аристотель поясняет свою точку зрения следующим образом: зерно – знания, почва – внутренняя склонность человека, его желания. И то и другое необходимо для получения урожая. Давая общую картину становления добродетели, Аристотель подчеркивал, что нет неизменных правил, применение которых гарантирует похвальное поведение. Наличие в человеке добродетелей заменяет правила. Внутренними механизмами, свидетельствущими о добродетельности поступков, являются стыд и совесть.

Различия между Платоном и Аристотелем напоминают различия между индийским и китайским подходами. Истина индийской культуры, как и «мир идей» Платона, находится по ту сторону чувственного мира, китайской – в этом мире, как в вещи Аристотеля, неразрывно слиты идея и действительность. Философия Платона ориентирована на мир идеалов, философия Аристотеля – на реальный мир. Платон, можно сказать, обожествил понятия, а Аристотель ввел обожествленные понятия в природу (своеобразный пантеизм).

Философия появилась в Древней Греции именно в то время, и она могла жить полноценной жизнью именно тогда. Древнегреческая философия стала образцом философии как таковой, определила ее возможные варианты развития и в этом смысле была закончена в себе, совершив самый плодотворный в истории философии круг. Конечно, и после люди определенного склада ума философствовали, но их усилия были как искры в ночи, в то время как в Древней Греции это был факел разума. То же самое можно сказать в отношении греческой трагедии и скульптуры. Плод культуры, в отличие от физического, сохраняет свое значение преемственности. Знание древнегреческой философии – ключ к философии средневековой и новоевропейской, к Августину и Фоме Аквинскому, Канту и Гегелю.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

fil.wikireading.ru