Афинская «демократия»

Древняя Греция Афинская «демократия»

Дарья Жуковская

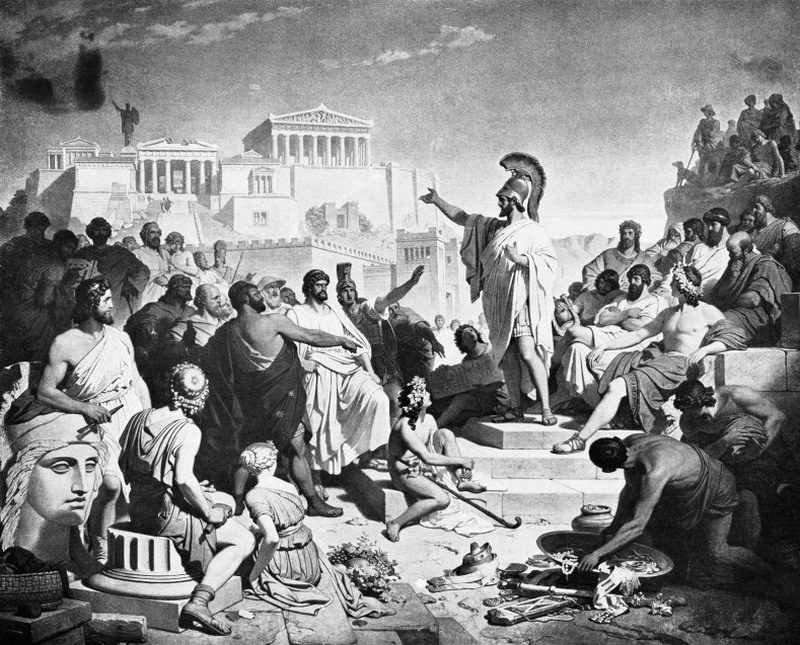

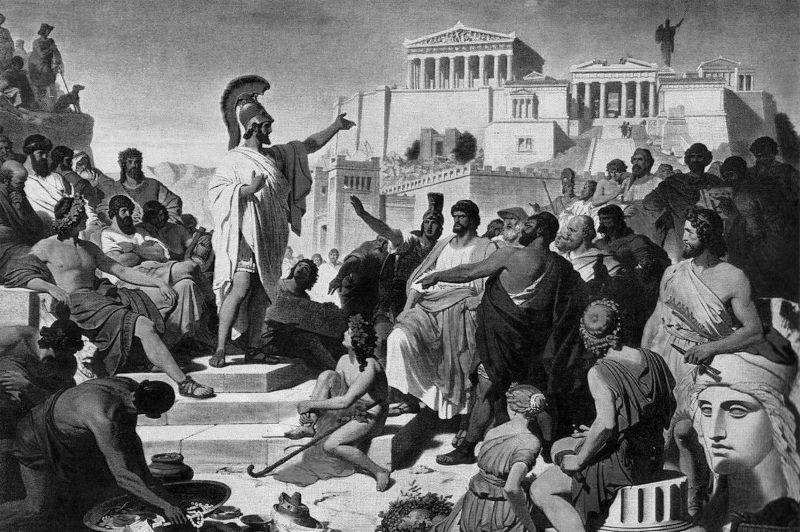

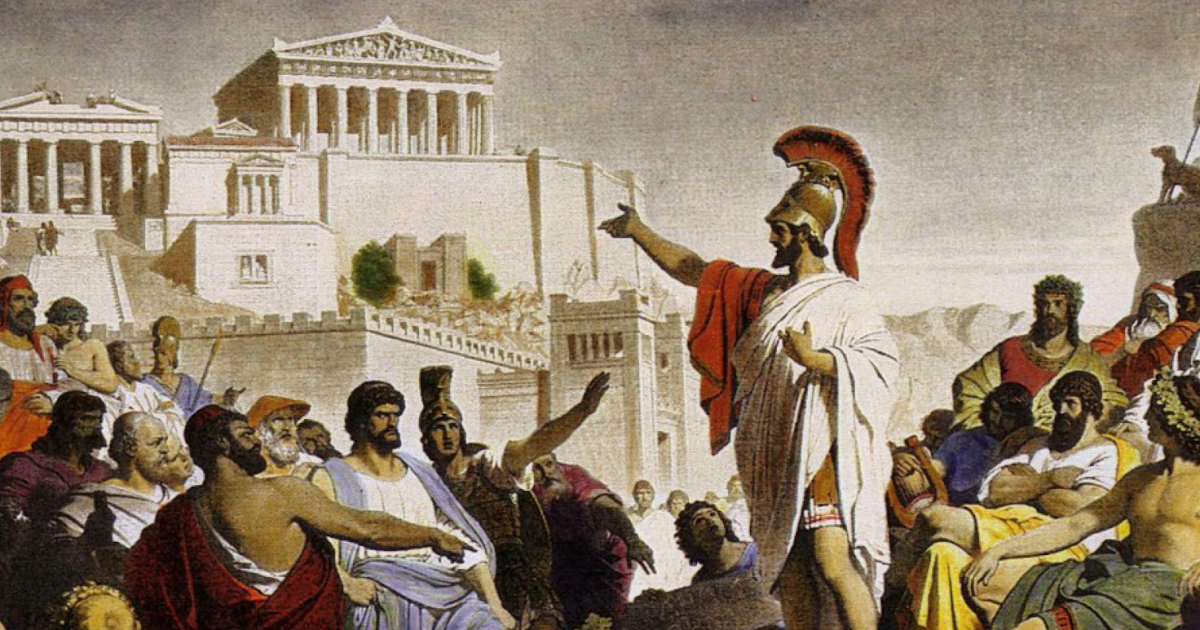

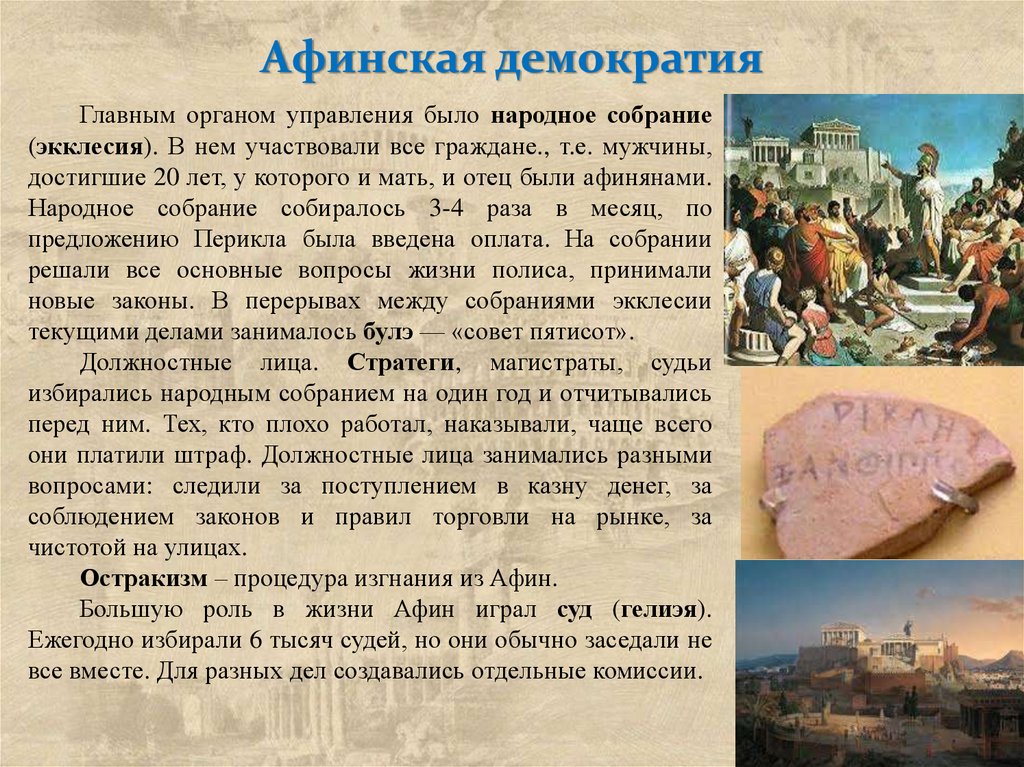

В V в до н. э. во время премьер-магистрата Перикла могущество города-государства Афины достигло апогея. Новый Акрополь символизировал собой новую демократию на службе у афинян. По прежнему отсутствовали политические и юридические права у рабов, женщин и метеков.

Жители Афин гордились новым Акрополем, выстроенным под покровительством Перикла, аристократа из династии Алкмеонидов, который благодаря дару красноречия и ораторского искусства, достиг небывалых вершин власти. Именно в период афинской демократии наблюдается небывалый расцвет торговли, искусства и научной мысли. Однако не все жители города обладали равными правами. К низшим слоям общества, не имевших каких бы то ни было прав относились рабы, как частные, так и государственные и метеки, или чужестранцы, чаще всего те же греки, но из других городов, которые занимались коммерцией.

Афинский Акрополь. Вид с воздуха

Безусловно, статус гражданина не гарантировал сладкой жизни. Жилые кварталы в Афинах были мрачными и нездоровыми, наполненными нечистотами; узкие саманные дома быстро приходили в негодность. Архитекторская длань простиралась только над общественными зданиями и храмами.

Повседневная жизнь афинян подчинялась ритму, прописанному в мифологии и религии.

Бюст Перикла. Мрамор, римская копия с греческого оригинала. прибл. 430 г до н. э., Музеи Ватикана

Знаменитый вопрос писателя и оратора Ксенофонта: «Кому мы доверим образование мальчиков и защиту девочек?!» свидетельствует о пропасти между гендерами в Древней Греции. Воспитанием детей, безусловно, занимались только матери; женщины из богатых семей могли нанять помощницу-кормилицу, но и только. Девочки все свое время проводили в стенах дома: занимались ткачеством и приготовлением пищи. Целью их воспитания было формирование личности скромной и сдержанной, в этом была высшая добродетель женщины. Закон Солона, принятый в VI в до н. э., разрешал отцам продавать дочерей, если они опорочили свое доброе имя.

Девочки все свое время проводили в стенах дома: занимались ткачеством и приготовлением пищи. Целью их воспитания было формирование личности скромной и сдержанной, в этом была высшая добродетель женщины. Закон Солона, принятый в VI в до н. э., разрешал отцам продавать дочерей, если они опорочили свое доброе имя.

Мальчики же подвергались совершенно другому режиму. С 7 лет они должны были посещать школу, сопровождаемые верным рабом семьи, педагогом (буквально от греч. «тот, кто ведет ребенка»), в обязанности которого вменялось помогать и защищать своего воспитанника. С 12 лет мальчики переходили в гимназии (от греч. «гимнос» — нагой), где совершенствовались в занятиях спортом. Целью гимназий было поддержание тела в хорошей физической форме для участия в войне. К сожалению, нагота, обязательная в гимназиях, часто способствовала скрытой и явной педофилии. Высшая аристократия считала педерастию одной из форм инициации юношей. Тем не менее, именно в обязанности раба-педагога входила защита своего подопечного от приставаний взрослых.

В 14-15 лет порядочные девушки выдавались замуж. Отец невесты устраивал ее брак с гражданином возрастом постарше, которому он передавал приданное. Приданое полностью поступало в распоряжение мужа, однако, женщина могла забрать его в случае развода. Муж обязан был заботиться о жене, а она в свою очередь обязана была вести хозяйство. Жена была ответственна за благополучие рабов и ухаживала за ними, если они заболевали. В доме женщины обычно жили на своей половине, удаленной от входа и хозяйственных помещений, называвшейся «гинекей». Чем богаче была женщина, тем более изолированной она была от общества, даже за покупками и за водой к фонтану вместо нее ходили рабы.

Мужчины женились, как правило, для того, чтобы обзавестись законным потомством, которое обеспечивало сохранение имени и фамильного имущества, а также поддержку в старости. Верность жен блюлась строго, в то время как мужьям дозволялось иметь связи на стороне. Женщины покидали дом только для присутствия на похоронах, свадьбах или религиозных праздниках. И тем не менее, древнегреческие источники доносят до нас эхо и о неверности жен. Судебный защитник Лисий в деле «об убийстве Эрастостена» презентует нам любовника молодой женщины, как коварного соблазнителя, использующего редкие выходы супруги за порог дома, чтобы узнать ее имя и соблазнить ее. Муж изменницы с помощью служанки устраивает любовникам засаду и убивает соперника. Все это происходит в рамках закона, муж имеет полное право на убийство любовника жены. Многочисленные свидетельства позволяют утверждать, что адюльтер был вполне обычным делом в Афинах. Наказанием женщин за измену была их отлучка от религиозных церемоний, но и только. Соблазнители мужского пола часто отделывались штрафом. Увидев мужчину, прячущегося от мужа своей любовницы, философ Антисфен восклицал: «И ведь он мог избежать опасности всего ценой одного оболя (стоимость падшей женщины в Пирее)!» Законодатель Солон разрешил устраивать дома терпимости в портовых зонах, коих в Древних Афинах было большое количество.

Верность жен блюлась строго, в то время как мужьям дозволялось иметь связи на стороне. Женщины покидали дом только для присутствия на похоронах, свадьбах или религиозных праздниках. И тем не менее, древнегреческие источники доносят до нас эхо и о неверности жен. Судебный защитник Лисий в деле «об убийстве Эрастостена» презентует нам любовника молодой женщины, как коварного соблазнителя, использующего редкие выходы супруги за порог дома, чтобы узнать ее имя и соблазнить ее. Муж изменницы с помощью служанки устраивает любовникам засаду и убивает соперника. Все это происходит в рамках закона, муж имеет полное право на убийство любовника жены. Многочисленные свидетельства позволяют утверждать, что адюльтер был вполне обычным делом в Афинах. Наказанием женщин за измену была их отлучка от религиозных церемоний, но и только. Соблазнители мужского пола часто отделывались штрафом. Увидев мужчину, прячущегося от мужа своей любовницы, философ Антисфен восклицал: «И ведь он мог избежать опасности всего ценой одного оболя (стоимость падшей женщины в Пирее)!» Законодатель Солон разрешил устраивать дома терпимости в портовых зонах, коих в Древних Афинах было большое количество.

Храм Эрехтейон, 421-406 гг. до н. э., Афины, Греция

Развод был делом достаточно простым и не стигматизировал ни мужчину, ни женщину. Чтобы развестись мужу достаточно было просто отправить жену к родителям. Женщина же должна была для этого обратиться в магистрат, но не сама, а посредством своего отца или другого родственника мужского пола. Дети оставались на попечении отца, женщина могла повторно выходить замуж. Известны случаи, когда муж сам способствовал второму браку собственной жены. Именно так поступил и Перикл, когда оставил свою жену, чтобы жениться на Аспазии.

Граждане Афин из высших слоев посещали гимназии, чтобы поддерживать форму, и сходились каждый день на агоре, чтобы поддерживать социальные связи. Агора, политический центр города, была особенно людна в середине утра. На подобных собраниях часто делались приглашения на обед, затем наступал час банкета, завершавшийся симпосием, древним аристократическим обычаем, на деле являвшемся веселой дружеской попойкой.

По достижению возраста 18 лет юноши записывались в дем, свой территориальный округ в Афинах. Теперь их называли эфебами и в течение двух лет они должны были проходить военную службу. Теперь у них была привилегия участия в Ассамблее, собрании граждан, на котором общественные дела решались посредством голосования.

В 30 лет гражданин допускался в буле, консультативный орган, готовивший заседания Ассамблеи, а также мог участвовать в составе присяжных в общественных судах. Присяжные выбирались среди 6000 добровольцев, которые записывались на это в начале каждого года. Перикл назначил вознаграждение за работу присяжного – 2 оболя, но эта сумма была меньше чем средняя заработная плата за один день. Поэтому присяжными обычно становились престарелые афиняне, стремившиеся таким образом заработать на пропитание.

Самые амбициозные граждане Афин состязались с трибун в ораторском искусстве и становились затем известными и популярными личностями. Аристофан обличает в одном из своих трудов эту одержимость красноречием: «Видишь ли ты, что стал игрушкой в руках тех [демагогов], кого возвел ты в культ. Не сомневайся, ты их раб». Афинские диктаторы, сменившие древнегреческую демократию, утверждали, что вся вина в этом лежит на демагогах, ввергшим страну в разруху. Образ жизни афинян эпохи демократии, тем не менее, сохранялся неизменным в течение многих веков.

Не сомневайся, ты их раб». Афинские диктаторы, сменившие древнегреческую демократию, утверждали, что вся вина в этом лежит на демагогах, ввергшим страну в разруху. Образ жизни афинян эпохи демократии, тем не менее, сохранялся неизменным в течение многих веков.

Афинская свадьба

Омовение и свадебный наряд

День свадьбы начинался для новобрачной в своей комнате, где вместе с ней находились ее мать, подруги и помощница, называемая нимфетрия (1). Над молодой девушкой совершалось брачное омовение – вода из реки или фонтана собиралась в специальную вазу, лутрофор (2). Затем невеста облачалась в подвенечный наряд. Девочка надевала сандалии (3), а молодая женщина передавала молодой богато украшенную шкатулку (4), в которой очевидно, находилась фата, символ непорочности. Справа мы видим свадебную вазу (5), из которой брызгали на новобрачных во время церемонии.

Банкет и поднесение даров

Самым ответственным моментом свадьбы считался банкет. Это один из немногих социальных актов, на которых могли присутствовать свободные женщины и это, несмотря на то, что они располагались за своим, отдельным от мужчин столом. На рисунке мы видим женскую часть брачной церемонии. Подруги невесты, одетые в праздничные тоги, своего рода вечерние платья той эпохи, подносят всевозможные подарки. Женщина держит свадебную вазу (1), а маленькая девочка подает невесте леканис (2), шкатулку для благовоний. Новобрачная (3) уже покрыта фатой. Многочисленные крылатые Эросы (4) порхают между гостями.

Это один из немногих социальных актов, на которых могли присутствовать свободные женщины и это, несмотря на то, что они располагались за своим, отдельным от мужчин столом. На рисунке мы видим женскую часть брачной церемонии. Подруги невесты, одетые в праздничные тоги, своего рода вечерние платья той эпохи, подносят всевозможные подарки. Женщина держит свадебную вазу (1), а маленькая девочка подает невесте леканис (2), шкатулку для благовоний. Новобрачная (3) уже покрыта фатой. Многочисленные крылатые Эросы (4) порхают между гостями.

Брачный кортеж

Новобрачная покидает родительский дом под покровом ночи вместе с процессией близких и родственников, привлекающих внимание соседей и прохожих. На рисунке подруги невесты несут подарки (1), тогда как двое человек, одна из которых мать невесты держат факелы (2), символ защиты. Новобрачная едет на повозке, управляемой дружкой будущего супруга (4). Мужчина (3), в данном случае Гермес, который считался защитником и наставником брачующихся, показывает дорогу к дому жениха, где должен состояться банкет, организованный родителями афинянина.

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

Была ли у древних греков демократия? — Нож

Не далее как в сентябре 2017 года специальный Демократический фонд ООН (UNDEF) проводил в Афинах Демократический форум, в рамках которого участникам зачитывали торжественную аристотелевскую речь, вручали демократическую награду, учрежденную Афинами, водили на экскурсии «Дорогой демократии» (по агоре) и «Красота и демократия» (по Акрополю), возили на дорогущий курорт Коста-Наварино смотреть кино по программе «Фильмы и демократия». Хочется думать, что участники форума уловили иронию происходящего: ведь беседовать о равноправии сподручнее в условиях роскошных гостиниц, чем посреди трущоб. И конечно, все осознавали, что они обсуждают Очень Важные Вопросы местной и глобальной справедливости на исторической родине демократии.

Шутки шутками, но один из хорошо усвоенных Западом древнегреческих текстов — это погребальная речь, произнесенная афинским политиком Периклом в 430 году до н. э. Вот фрагмент из этого выступления, сохраненного для нас историком Фукидидом:

э. Вот фрагмент из этого выступления, сохраненного для нас историком Фукидидом:

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве. По отношению к частным интересам законы наши предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающей ему добрую славу в том или другом деле; равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу государству.

Мы живем свободною политическою жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто-то делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого.

Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов главным образом из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности же прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемым и которые, будучи неписанными, влекут (за нарушение их) общественный позор» (пер. Ф.Г. Мищенко и С.А. Жебелева).

Подумать только! Чуть ли не все социально-политические ценностные ориентиры современности перечислены в этом абзаце: участие большинства в жизни государства, свобода без подозрительности, жизнь в удовольствие, законопослушность, защита слабых. Что может быть лучше? Впрочем, сам Перикл говорил более об идеале, нежели о действительности. Чтобы представить себе, какой была на самом деле афинская (и вообще древнегреческая) демократия, нужно понимать, кто такие эти «мы».

Древние Афины и прилегающая к ним область Аттика занимали площадь примерно в 2500 кв. км. Это — современная Москва. Только в отличие от многомиллионной российской столицы, в Аттике в самые тучные годы, скажем в 440–430-е, жило примерно 300 тысяч человек.

Только в отличие от многомиллионной российской столицы, в Аттике в самые тучные годы, скажем в 440–430-е, жило примерно 300 тысяч человек.

Все остальные — рабы, женщины и иностранцы — гражданами не были.

Перикл, которого мы цитировали выше, развелся со своей первой женой, афинянкой. Во второй раз в брак он не вступил: его новая спутница жизни Аспазия была уроженкой Милета и, вероятно, гетерой. Ее положение считалось ненормальным — по всем пунктам: иностранка, куртизанка, состоятельная и образованная женщина. И только поэтому она могла вести необычную по древнегреческим меркам жизнь, то есть хоть чем-то похожую на нашу эмансипированную. Среднестатистическая же замужняя афинянка сидела на своей женской половине дома практически безвылазно — ей даже на рынок за продуктами ходить не полагалось. Женщины покидали родной очаг только ради немногих религиозных праздников.

Женщины покидали родной очаг только ради немногих религиозных праздников.

Когда мы смотрим на великую Ирен Папас в роли, скажем, Электры, то мы не должны себя обманывать: от античности в кадре и фильме осталось только немного текста и отчасти пейзаж.

Так вот, у Аспазии и Перикла был сын по имени Перикл. Когда старшие дети старшего Перикла умерли от чумы в 429 году, безутешный отец умолил афинян даровать гражданство Периклу-младшему. Это было редкое исключение. Помните, в начале обзора упоминалась торжественная аристотелевская речь, подготовленная для Демократического форума? Один из величайших мыслителей древности, ее автор прожил в Афинах ровно половину жизни, но гражданином так и не стал: он был уроженцем второсортной Стагиры, городка на северо-востоке Греции. Среди бесчисленных заслуг Аристотеля перед наукой есть и классификация политических устройств греческих государств. Надо ли говорить, что к демократии он относился прохладно и считал ее допустимой, но далеко не лучшей формой правления.

Среди бесчисленных заслуг Аристотеля перед наукой есть и классификация политических устройств греческих государств. Надо ли говорить, что к демократии он относился прохладно и считал ее допустимой, но далеко не лучшей формой правления.

Собственно, Аристотель, будучи виртуозом классификации всего и вся, различал пять видов демократии, и ни один из них не был идеален. Но даже такой титан античной науки не мог и подумать о том, чтобы уравнять мужчину и женщину: «Как различаются воздержность и мужество мужчины и женщины: мужчина, если бы он был храбр настолько, насколько храбра мужественная женщина, показался бы трусом, а женщина, если бы она была так же скромна, как скромен добрый мужчина, показалась бы болтливой; и умение управлять хозяйством не в одном и том же сказывается у мужчины и у женщины; его дело — наживать, ее — сохранять» («Политика», кн. 3, 1277b; пер. А.И. Доватура).

Что уж говорить о рабах? «Государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо; в противном случае следовало бы допустить также и государство, состоящее из рабов или из животных, чего в действительности не бывает, так как ни те, ни другие не составляют общества, стремящегося к благоденствию всех и строящего жизнь по своему предначертанию» (там же, 1280a). И это писал умнейший из древних греков.

И это писал умнейший из древних греков.

В старом советском учебнике истории Древнего мира между тем говорится, что греческая демократия хоть и была такой-сякой-рабовладельческой, но все-таки допускала к управлению «гораздо больше свободных людей, чем в других странах той поры». Уточним только: свободных мужчин.

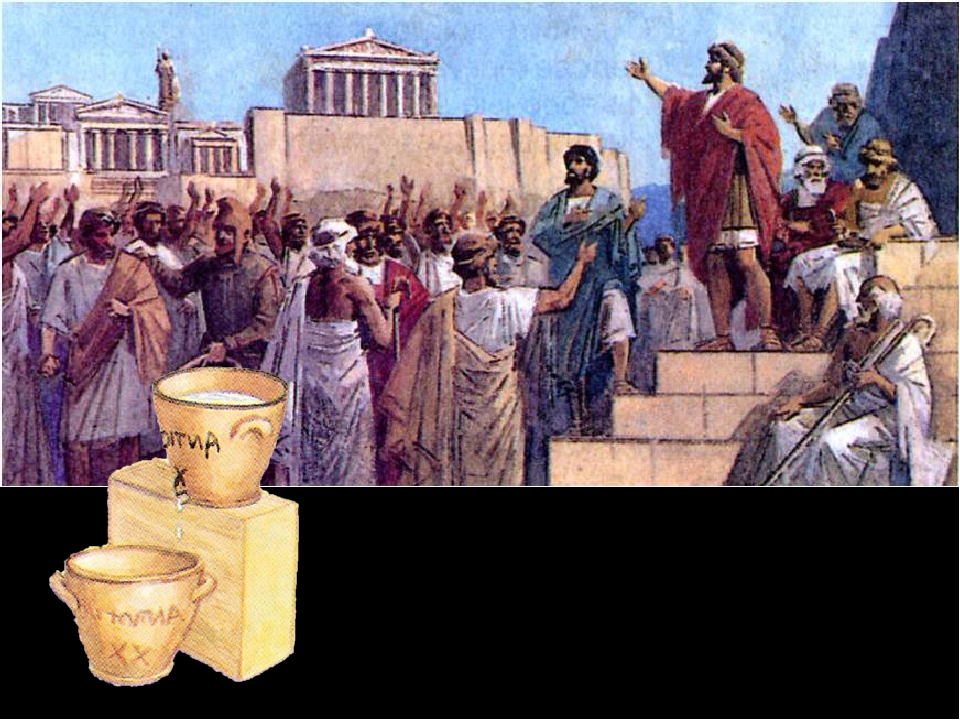

Как работала демократия, мы неплохо знаем на примере Афин. Всякий гражданин старше 20 лет имел право выступать в народном собрании. Оно заседало 40 раз в год на холме Пникс, кворум составлял 6000 человек. Помимо собрания, существовал Совет пятисот (буле), участники которого избирались сроком на один год по жребию. Для них вводились дополнительные ограничения: служить не более двух сроков подряд и не более двух раз за жизнь. Из числа советников жребием же выбирались пританы, «председатели», руководившие повседневной работой; каждому притану отводилась только десятая часть года для выполнения своих функций.

Это лишь несколько звеньев государственного механизма Афин, но и они дают представление о его характерных особенностях: прямая демократия, а не представительная, должности не просто выборные, а раздаются по жребию (никаких назначений и предварительных квалификационных условий), постоянная, частая, контролируемая ротация кадров. Справедливости ради скажем, что, конечно, не на все посты назначали по жребию: полководцев, например, выбирали, голосуя поднятой рукой, но, что интересно, вершащие судьбы народа конечности не пересчитывали, а просто прикидывали, достаточно ли их взмыло вверх.

Афиняне постоянно выбирали законодателей и судей, причем количество тех и других тоже исчислялось тысячами.

Получается, что практически любой гражданин, не занятый работой в поле или мастерской и не призванный на войну, состоял на государственной службе в том или ином качестве и получал за это деньги.Если присмотреться к некоторым особенностям работы афинской демократии, то нетрудно увидеть знакомые проблемы. Взять, к примеру, протестное голосование. Афиняне придумали процедуру остракизма — изгнания гражданина из города сроком на десять лет. Пришедшие в собрание писали имена не полюбившихся им деятелей на черепках, потом производили подсчет и изгоняли того, против кого было подано больше всего голосов. У Плутарха есть знаменитый анекдот на эту тему: «Рассказывают, что когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстречу, — черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. „Нет, — ответил крестьянин, — я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый“ да „Справедливый“!..“ Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок» (пер. С.П. Маркиша).

Взять, к примеру, протестное голосование. Афиняне придумали процедуру остракизма — изгнания гражданина из города сроком на десять лет. Пришедшие в собрание писали имена не полюбившихся им деятелей на черепках, потом производили подсчет и изгоняли того, против кого было подано больше всего голосов. У Плутарха есть знаменитый анекдот на эту тему: «Рассказывают, что когда надписывали черепки, какой-то неграмотный, неотесанный крестьянин протянул Аристиду — первому, кто попался ему навстречу, — черепок и попросил написать имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его каким-нибудь образом Аристид. „Нет, — ответил крестьянин, — я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый“ да „Справедливый“!..“ Аристид ничего не ответил, написал свое имя и вернул черепок» (пер. С.П. Маркиша).

Сравнительно недавно на Акрополе нашли 190 черепков с именем

Фемистокла, но почерков, которыми оно написано, оказалось всего с десяток — следовательно, «бюллетени» подготовили заранее противники полководца, сыгравшего решающую роль в победе над персами.

Порча «бланков» тоже была известна афинянам — археологам не единожды попадались черепки, на которых написано слово «голод»; а на одном из них гражданин начертал обращение к Кимону и предложил ему удалиться из города вместе с Эльпиникой: ходили слухи об инцесте между этим знаменитым политиком и его родной сестрой. Кстати, процедура остракизма в классическую эпоху была освоена и за пределами Афин — по крайней мере в Аргосе и Сиракузах, а возможно, еще в Милете и Мегаре.

Аристотель, как мы помним, относился к народовластию с осторожностью и скепсисом; мыслители позднего времени попросту опасались прямой демократии. Вот что писал Цицерон, которого от «золотого века» Афин отделяло лет 350:

«

Древняя Греция, некогда процветавшая благодаря своим богатствам, владычеству и славе, пала из-за одного вот какого зла: неумеренной свободы и своеволия народных сходок.Всякий раз, когда в театре рассаживались неискушенные люди, необразованные и невежественные, они начинали бесполезные войны, ставили во главе государства мятежных людей, изгоняли из него граждан с величайшими заслугами» («В защиту Луция Валерия Флакка», пер. В.О. Горенштейна).

В.О. Горенштейна).

Среди антизаслуг греческого народовластия памятно убийство в 370 году то ли 1200, то ли 1500 аргосских олигархов: их забили до смерти демократы. Не во всякой военной кампании эллины теряли столько своих граждан сразу.

Суд Сократа и вынесенный ему приговор еще один плод прямой демократии. Великому философу вменяли в вину неуважение к афинским богам и совращение молодежи. Его судил 501 присяжный. Сначала они должны были решить, виновен ли Сократ вообще. За проголосовал 281 человек, против — 220. Во втором раунде обсуждалось, приговаривать ли его к смерти. За высказался 321 афинянин, а против — 180.

То есть в необходимости смерти подсудимого было уверено больше народу, чем в его виновности!Как бы нам ни было жаль Сократа, нельзя не отметить следующие обстоятельства:

— процедура вынесения приговора была демократической;

— от непочтительного старика всерьез ожидали, что он просто снимется с места и уедет из города, — тюрьму никто не охранял, но непреклонный философ, оставаясь до конца гражданином, отказался;

— Сократ выпил цикуту добровольно, так что его смерть нельзя считать казнью.

Все это, конечно, не умаляет мерзости произошедшего.

Вернемся к представлениям о демократии, которых придерживается ООН. Сейчас это «универсальная ценность», но она не была такой у древних греков: вот уж чем они точно не интересовались, так это универсальностью. Демократия в наши дни — это волеизъявление народа, но Афины и другие города-государства не думали о своих жителях как о народе. Ничего они не знали и о правах человека: рабство было естественной частью их жизни.

У поэта Гесиода в «Трудах и днях» прямо говорится, что нужно простому, но свободному смертному: «В первую очередь — дом и вол работящий для пашни, / Женщина, чтобы волов подгонять: не жена — покупная!» (пер. В.В. Вересаева).

Словом, греческая демократия была способом решать задачи государственного управления, одним из многих возможных, а не самоцелью.Зато греки как никто умели смеяться над собой. Мало у какой демократии найдется такая едкая сатира на собственный строй, как Аристофановы «Женщины в народном собрании». Многие из нас согласятся с главной героиней этой комедии Праксагорой:

Многие из нас согласятся с главной героиней этой комедии Праксагорой:

«Законы здесь таковские, / Что сочиняют их мертвецки пьяные. / Все вздор и несуразная нелепица». Или: «Заботы одинаковы о городе / У всех нас. Огорчаясь и печалуясь, / Слежу я за разрухой государственной / И вижу: негодяи правят городом. / А если и случится кто порядочный, / Становится десятикратным жуликом. / Зовут другого, тот — подлее во сто крат» (пер. А.И. Пиотровского).

Знакомо до боли, не правда ли?

Рождение демократии [ushistory.org]

Древние цивилизации 1. Откуда мы знаем? а. Археологи и их артефакты b. Антропологи и их люди c. Историки и их время d. Географы и их пространство 2. Доисторические времена а. «Я люблю Люси» б. Еда, одежда и кров c. Страница прямо из истории d. Первые технологии: огонь и инструменты 3. Древний Египет а. Жизнь вдоль Нила b. Социальная структура Египта c. Династии d. Мумии e. Пирамиды f. Женщины Древнего Египта 4. Ранний Ближний Восток а. Жизнь в Шумере b. Вавилон ок. Кодекс Хаммурапи: око за око d. Ассирийцы: конница и завоевания e. Персидская империя f. Финикийцы: отплытие g. Евреи и страна молока и меда з. Рождение христианства I. Мухаммед и вера ислама 5. Древняя Греция а. Возникновение городов-государств: Афины и Спарта b. Рождение демократии c. Боги, богини и герои d. Греческая литература e. Искусство и архитектура f. Мыслители ж. Александр Македонский х. Олимпийские игры 6. Древний Рим а. Римская республика b. Юлий Цезарь ок. Pax Romana d. Жизнь народа e. Гладиаторы, колесницы и римские игры f. Падение Римской империи 7. Африка а. Королевство Гана b. Мали: культурный центр c. Бенин и его королевский двор d. Великий Зимбабве e. Жизнь в пустыне 8. Южная Азия: Индия и не только а. Ранняя цивилизация в долине Инда б. Кастовая система c. Возникновение индуизма d. Рождение и распространение буддизма e. Период Гупта в Индии 9. Китай а. Среднее царство b. Династия Шан — первая зарегистрированная история Китая ок. Династия Хань — Культурные высоты d.

Вавилон ок. Кодекс Хаммурапи: око за око d. Ассирийцы: конница и завоевания e. Персидская империя f. Финикийцы: отплытие g. Евреи и страна молока и меда з. Рождение христианства I. Мухаммед и вера ислама 5. Древняя Греция а. Возникновение городов-государств: Афины и Спарта b. Рождение демократии c. Боги, богини и герои d. Греческая литература e. Искусство и архитектура f. Мыслители ж. Александр Македонский х. Олимпийские игры 6. Древний Рим а. Римская республика b. Юлий Цезарь ок. Pax Romana d. Жизнь народа e. Гладиаторы, колесницы и римские игры f. Падение Римской империи 7. Африка а. Королевство Гана b. Мали: культурный центр c. Бенин и его королевский двор d. Великий Зимбабве e. Жизнь в пустыне 8. Южная Азия: Индия и не только а. Ранняя цивилизация в долине Инда б. Кастовая система c. Возникновение индуизма d. Рождение и распространение буддизма e. Период Гупта в Индии 9. Китай а. Среднее царство b. Династия Шан — первая зарегистрированная история Китая ок. Династия Хань — Культурные высоты d. Династия Тан — Золотой век e. Даосизм и конфуцианство — древние философии 10. Япония: островное государство а. Японская религия и духовность b. Ранняя история и культура c. Феодальная Япония: эпоха воина d. Боевые искусства e. Жизнь в период Эдо 11. Империи Центральной и Южной Америки а. Кровь королей: мир майя b. Расшифровка глифов майя c. Империя инков: Дети Солнца d. Мир ацтеков e. Столкновение культур: Столкновение двух миров

Династия Тан — Золотой век e. Даосизм и конфуцианство — древние философии 10. Япония: островное государство а. Японская религия и духовность b. Ранняя история и культура c. Феодальная Япония: эпоха воина d. Боевые искусства e. Жизнь в период Эдо 11. Империи Центральной и Южной Америки а. Кровь королей: мир майя b. Расшифровка глифов майя c. Империя инков: Дети Солнца d. Мир ацтеков e. Столкновение культур: Столкновение двух мировПерикл был настолько великим и влиятельным правителем Афин, что период его правления в истории был назван Эпохой Перикла.

Люди в красной краске попали в беду.

На самом деле им, вероятно, придется заплатить штраф за неявку на собрание. После того, как их поймали на уклонении от выполнения своих обязанностей граждан Афин, в качестве наказания они были отмечены красной краской.

В афинской демократии каждый гражданин должен был участвовать или понести наказание. Эта практика резко контрастирует с современными демократическими правительствами, в которых граждане могут выбирать, хотят они участвовать или нет. В афинской демократии все граждане брали на себя ответственность.

В афинской демократии все граждане брали на себя ответственность.

Не все в Афинах считались гражданами. Только свободные взрослые мужчины пользовались правами и обязанностями гражданства. Только около 20 процентов населения Афин были гражданами. Женщины не были гражданами и поэтому не могли голосовать или принимать участие в политическом процессе. Им редко разрешалось появляться на публике, и им даже ограничивали, где они могут находиться в своих домах. Рабы и иностранцы не были гражданами и также не могли участвовать в демократии. В конце концов, демократия существовала только для свободных людей, которые были родом из Афин.

Достойный вклад

Крез показывает свои сокровища Солону на этой картине XVII века. Солон был назван одним из семи мудрецов Греции.

Тем не менее, идея демократического правления является одним из самых значительных вкладов древних греков. В городе-государстве Афины была одна из крупнейших демократий по численности населения.

В начале истории Афин (около 594 г. до н. э.) человек по имени Солон

Подробнее…

В английском языке слово «солон» означает «мудрый и умелый законодатель». были проведены реформы, которые помогли сократить растущий разрыв между богатыми и бедными. Бедные граждане получили право заседать в собрании и голосовать.

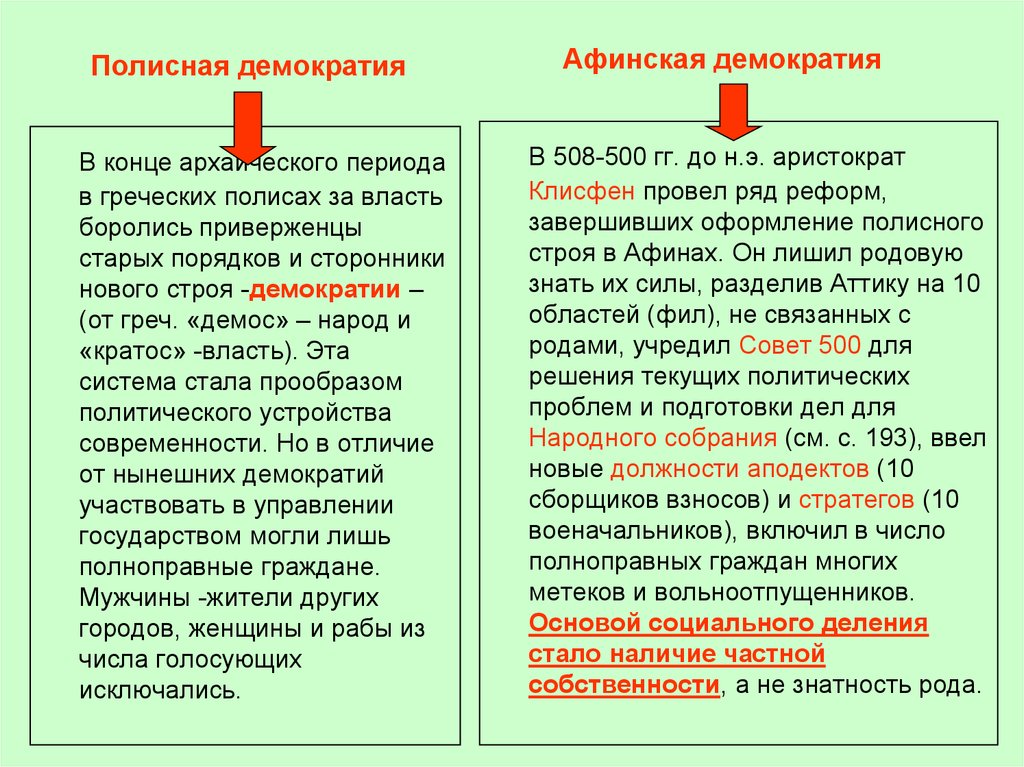

Позже Клисфен расширил демократию, предоставив каждому гражданину равные права. Он также создал законодательный орган, члены которого были выбраны случайным образом из общего числа граждан.

При тиране Драко правосудие в древних Афинах было довольно суровым. Хотя он был первым, кто записал законы Афин, по словам Плутарха, Драко «писал свои законы кровью, а не чернилами».

Обычно жители Афин собирались на агоре, когда проходило собрание. Агора, неотъемлемая часть каждого крупного греческого города-государства, представляла собой большое открытое пространство в центре города-государства, на котором находились рынок и правительственные здания. Там граждане собирались и обсуждали насущные вопросы перед тем, как собраться на собрание собрания.

Там граждане собирались и обсуждали насущные вопросы перед тем, как собраться на собрание собрания.

Во время собрания граждане могли свободно высказать свое мнение и проголосовать. Именно на этих собраниях людей могли пометить красной краской, если они не выполняли свой гражданский долг.

Суды тоже обычно были на агоре. Присяжные в судебных делах были очень многочисленны, часто исчислялись сотнями, а иногда и тысячами. Справедливости ради, афиняне хотели, чтобы их жюри отражало население в целом. Юристов не было. Ожидалось, что каждый гражданин сделает свое дело.

Афинская демократия зависела от выполнения каждым гражданином своей роли. Ожидалось, что все граждане будут голосовать, но также ожидалось, что они будут работать в правительстве, если это необходимо. В Афинах правил народ, и правило большинство. Все граждане имели равные права и полномочия.

В таком маленьком городе-государстве, как Афины, была возможна чистая демократия. По мере того как штаты становились больше, идея избрания представителей для принятия решений от имени общественности становилась все более практичной. Но идея о том, что голос каждого гражданина достаточно важен, чтобы его услышали, зародилась еще в древних Афинах.

По мере того как штаты становились больше, идея избрания представителей для принятия решений от имени общественности становилась все более практичной. Но идея о том, что голос каждого гражданина достаточно важен, чтобы его услышали, зародилась еще в древних Афинах.

Греческая демократия: скромное начало — Академия 4SC

Проблема

Год 510 до н.э. в Афинах, греческом городе-государстве. Существует конфликт между богатыми и бедными, и тиран Гиппий только что был изгнан из города, положив конец пятидесятилетнему угнетению, начавшемуся с его отца Писистрата. Что-то должно измениться в управлении городом, но что?

Решение

Входит Клисфен, получивший титул «Отец демократии» за радикальные реформы афинского правительства, которые позже афиняне считали началом своей демократии. Опираясь на более ранние законы Солона, Клисфен полностью изменил политическую организацию Афин. Реорганизация Клисфеном многих афинских деревень в десять племен стала основой для последующих демократических институтов. Из этих племен по жребию выбирались граждане, которые занимали государственные должности, входили в состав присяжных, определяли повестку дня правящего собрания и т. д.

Из этих племен по жребию выбирались граждане, которые занимали государственные должности, входили в состав присяжных, определяли повестку дня правящего собрания и т. д.

Греческая демократия

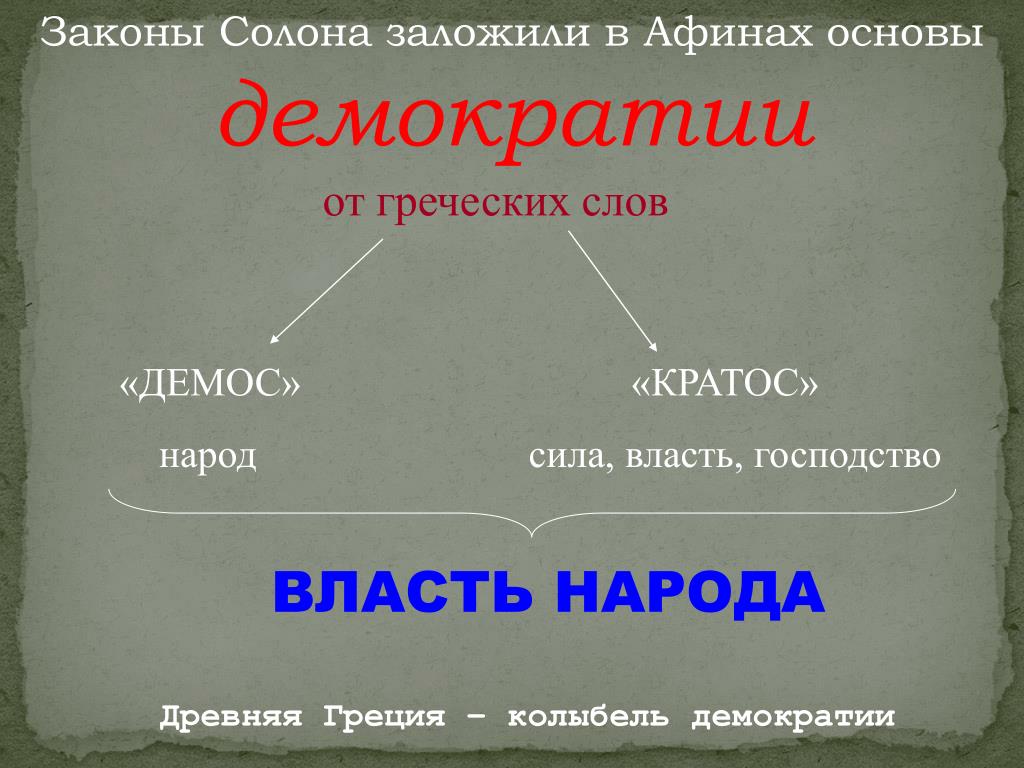

Демократия происходит от греческого слова demokratia , что означает «правление народа». Оно состоит из двух корней: demos , что означает «народ», и kratos , что означает «власть».

Одним из верований, лежащих в основе греческой демократии, является термин исономия , означающий «равенство перед законом».

Когда мы говорим о греческой демократии, мы на самом деле имеем в виду афинскую демократию. Это не потому, что Афины были единственным греческим городом-государством, когда-либо имевшим демократическую форму правления, а потому, что Афины были самым выдающимся и могущественным государством, и до сих пор существует множество источников об Афинах. Просто недостаточно доступной информации, чтобы говорить о греческой демократии как о чем-то помимо афинской демократии.

История

Корни афинской демократии можно проследить как минимум до 7 века до н.э. когда гражданам разрешалось посещать собрания экклесии или собрания. Однако правительство в то время было преимущественно аристократическим. Первый крупный сдвиг в сторону демократии произошел в 594 г. до н.э. когда афинянин по имени Солон был призван помочь смягчить социальные и экономические разногласия, грозившие разлучить Афины. В рамках своих реформ Солон отменил все долги, дал гражданам право обжаловать решение магистрата в собрании своих сограждан и объявил незаконной продажу афинского гражданина в рабство для выплаты долга.

Реформы Солона были значительны не потому, что они были полностью демократическими, а потому, что они демократизировали . Сделав долговое рабство незаконным для афинян, Солон подразумевал, что быть афинским гражданином по своей сути ценно. Таким образом, афинские граждане были принципиально равны. Кроме того, устранение Солоном аристократической политической иерархии и создание им системы, основанной на богатстве, привели к социальной мобильности. Хотя Солон не устанавливал демократию и не собирался этого делать, поскольку большинство его реформ применялись только к богатым гражданам, его законы проложили путь для будущих демократических институтов. Политическая ситуация, возникшая в результате законов Солона, была не вполне демократичной, но это был шаг в правильном направлении.

Хотя Солон не устанавливал демократию и не собирался этого делать, поскольку большинство его реформ применялись только к богатым гражданам, его законы проложили путь для будущих демократических институтов. Политическая ситуация, возникшая в результате законов Солона, была не вполне демократичной, но это был шаг в правильном направлении.

Спустя девяносто лет и пару тиранов на сцену прибыл Клисфен и ввел некоторые серьезные изменения, включая реорганизацию Афин в ранее упомянутые племена. Афинское правительство состояло из трех основных учреждений: ekklesia , boule и dikasteria . ekklesia , открытая для всех граждан и регулярно насчитывающая не менее 6000 человек, представляла собой собрание граждан, которое собиралось для принятия решений по предлагаемым законам, военным операциям, внешней политике и т. д.0051 ekklesia действовал простым большинством голосов и был высшим органом власти в Афинах. boule был советом 500, который определил повестку дня ekklesia . Только темы, одобренные boule , могли быть вынесены на голосование ekklesia . Буль был представительным и демократичным — его 500 членов состояли из 50 членов, выбранных по жребию от каждого из десяти племен. Наконец, самым демократичным из афинских институтов был 9-й0051 dikasteria , или народные суды, где исономия применялась на практике. Здесь обычные граждане выступали в качестве присяжных и случайным образом распределялись по разным судам. Не было ни судей, ни адвокатов, ни полицейских — только афинские граждане, защищавшие свои дела перед своими коллегами. Жюри, состоявшее из нескольких сотен граждан и проголосовавшее простым большинством голосов, обладало всей властью. Присяжным даже платили скромную заработную плату, чтобы более бедные афиняне могли участвовать.

Только темы, одобренные boule , могли быть вынесены на голосование ekklesia . Буль был представительным и демократичным — его 500 членов состояли из 50 членов, выбранных по жребию от каждого из десяти племен. Наконец, самым демократичным из афинских институтов был 9-й0051 dikasteria , или народные суды, где исономия применялась на практике. Здесь обычные граждане выступали в качестве присяжных и случайным образом распределялись по разным судам. Не было ни судей, ни адвокатов, ни полицейских — только афинские граждане, защищавшие свои дела перед своими коллегами. Жюри, состоявшее из нескольких сотен граждан и проголосовавшее простым большинством голосов, обладало всей властью. Присяжным даже платили скромную заработную плату, чтобы более бедные афиняне могли участвовать.

В то время как Афины имели некоторые чрезвычайно демократические черты, они относились только к их гражданам. Афинское гражданство было ограничено взрослыми мужчинами, родившимися в Афинах, по крайней мере, с одним родителем, родившимся в Афинах (в какой-то момент оба родителя должны были быть афинянами). Таким образом, большинству населения, включая всех женщин, рабов, метеков (афинских жителей, не являвшихся афинскими гражданами) и бесправных мужчин, не разрешалось участвовать в их управлении.

Таким образом, большинству населения, включая всех женщин, рабов, метеков (афинских жителей, не являвшихся афинскими гражданами) и бесправных мужчин, не разрешалось участвовать в их управлении.

Афинская демократия не была реализована как полностью сформированная политическая система, а постепенно развивалась с течением времени. Итак, хотя Клисфена называют отцом демократии, нет ни одного человека, ответственного за развитие афинской демократии. Скорее, такие личности, как Солон и Клисфен, а также афиняне в целом несли ответственность за создание афинской демократии в том виде, в каком мы ее знаем.

И что?

Афины обычно считают родиной демократии, но это не означает, что сами Афины были полностью демократическими. Большинству людей, живущих в Афинах, не разрешалось участвовать в их правительстве, рабство было широко распространено, а Афины владели огромной империей. Афиняне гордились исономией , но это касалось только афинских граждан. Итак, в отношении Афин или любого общества, претендующего на звание демократического, необходимо учитывать, кто на самом деле считается членом демократии.