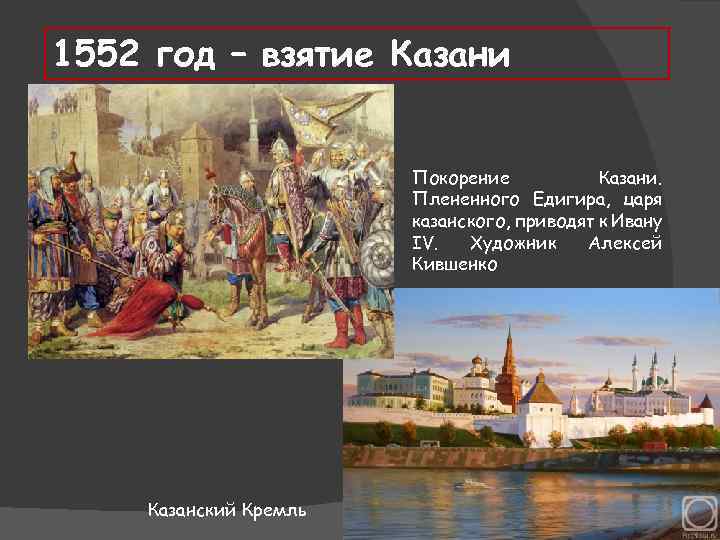

Войсками Ивана Грозного была взята Казань

После распада Золотой Орды в середине XV в. соседом России на востоке стало Казанское ханство. В XV — первой половине XVI вв. казанцы совершали опустошительные походы на русские земли для захвата добычи и пленных. Разорению подверглись Нижний Новгород, Мещера, Муром, Гороховец, Владимир, Юрьев, Шуя, Кострома, Вятка, Великий Устюг и другие русские города.

В середине XVI в. активизировались военные действия против татар, встал вопрос о присоединении Казанского ханства к России. Но два похода 1550-х гг. оказались безрезультатными.

Правительство Ивана IV Грозного развернуло серьёзную подготовку к новому походу — был проведён ряд реформ, укрепивших армию, недалеко от ханства построена русская крепость Свияжск.

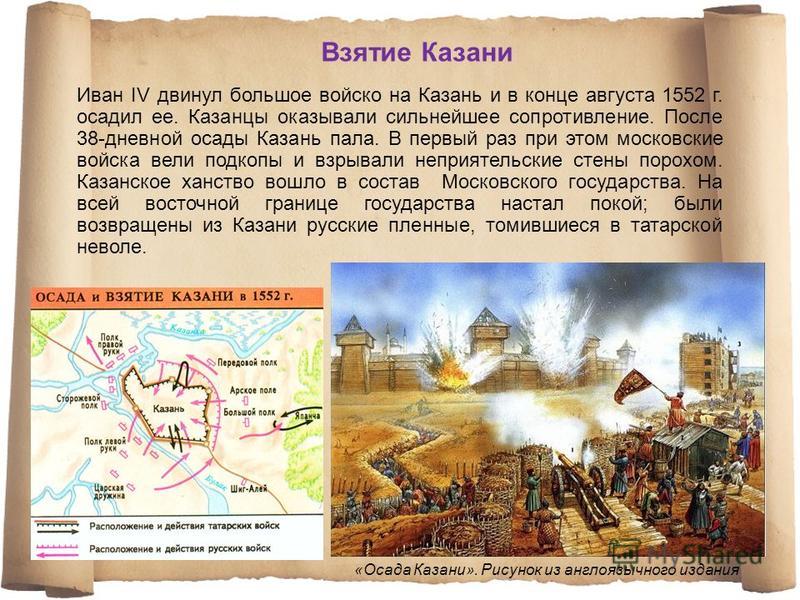

16 июня 1552 г. большое и хорошо вооружённое русское войско во главе с Иваном IV выступило из Москвы и двинулось на Казань. Русская армия насчитывала 150 тыс. человек при 150 орудиях. Ей противостояло 65-тысячное войско хана Едигера.

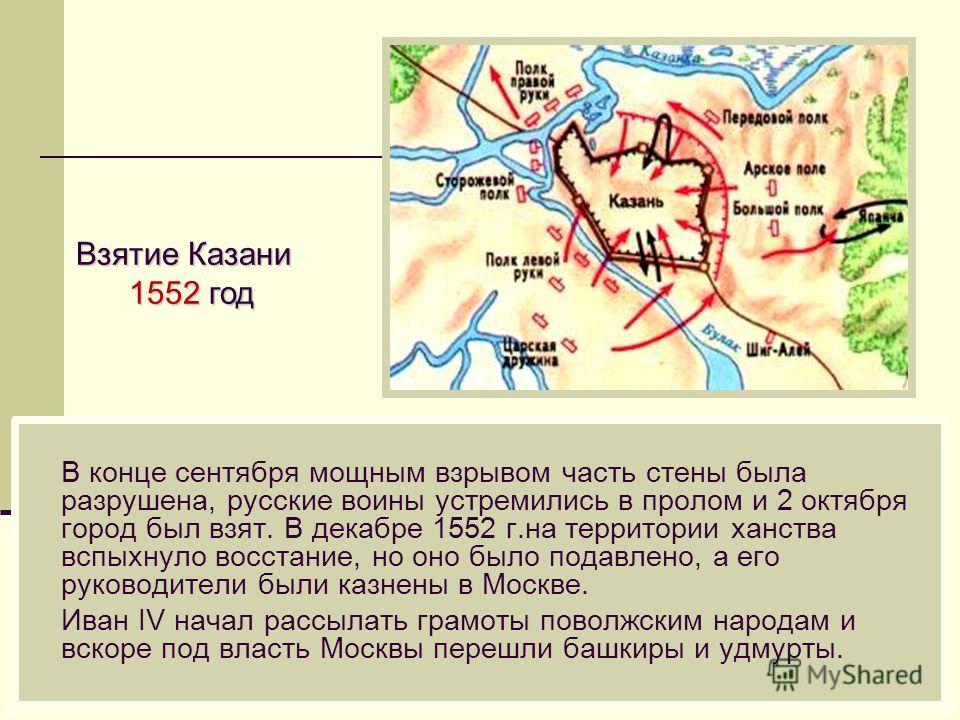

30 августа отряд воеводы А. Б. Горбатого разбил казанский полевой отряд и занял Арскую сторону. Была взорвана система водоснабжения города, местами подорваны стены. К 30 сентября кольцо осады сузилось. Между русскими боевыми башнями и крепостью оставался лишь ров. 1 октября, в праздник Покрова Богородицы, его засыпали, под городские стены сделали подкопы и взорвали их.

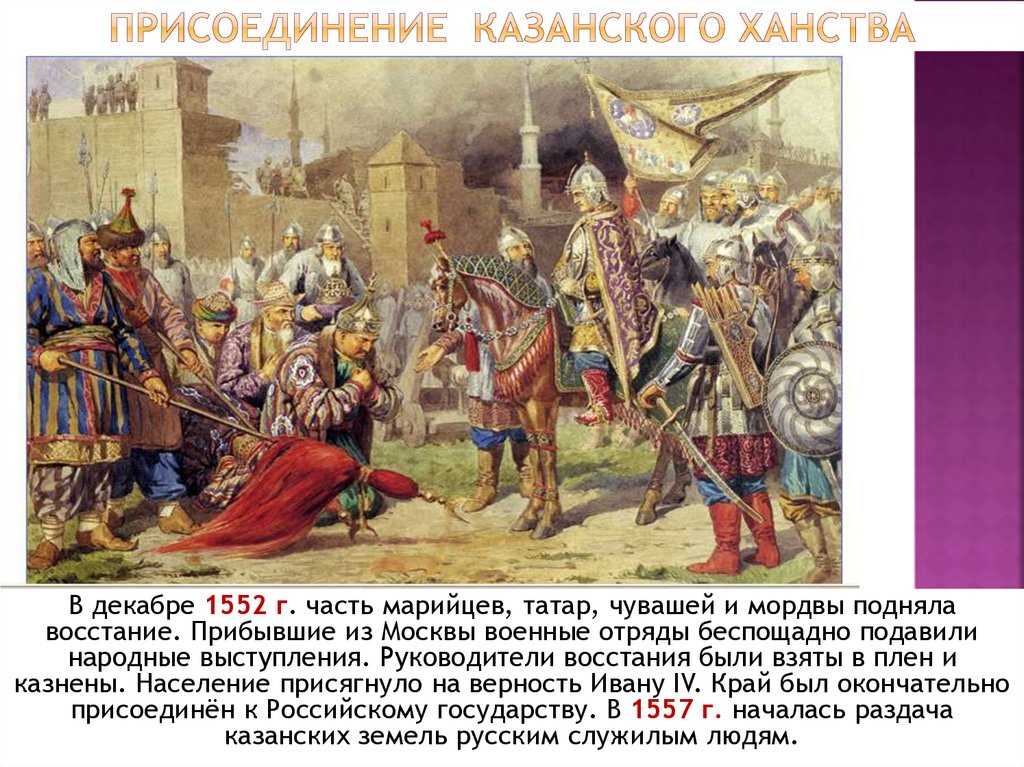

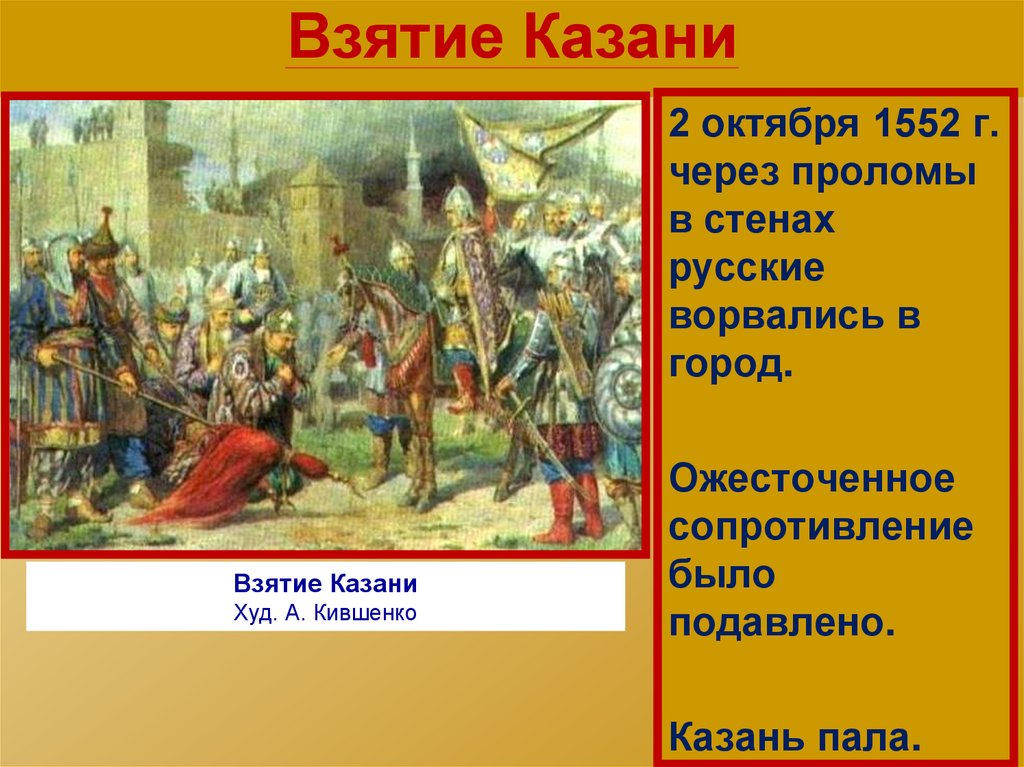

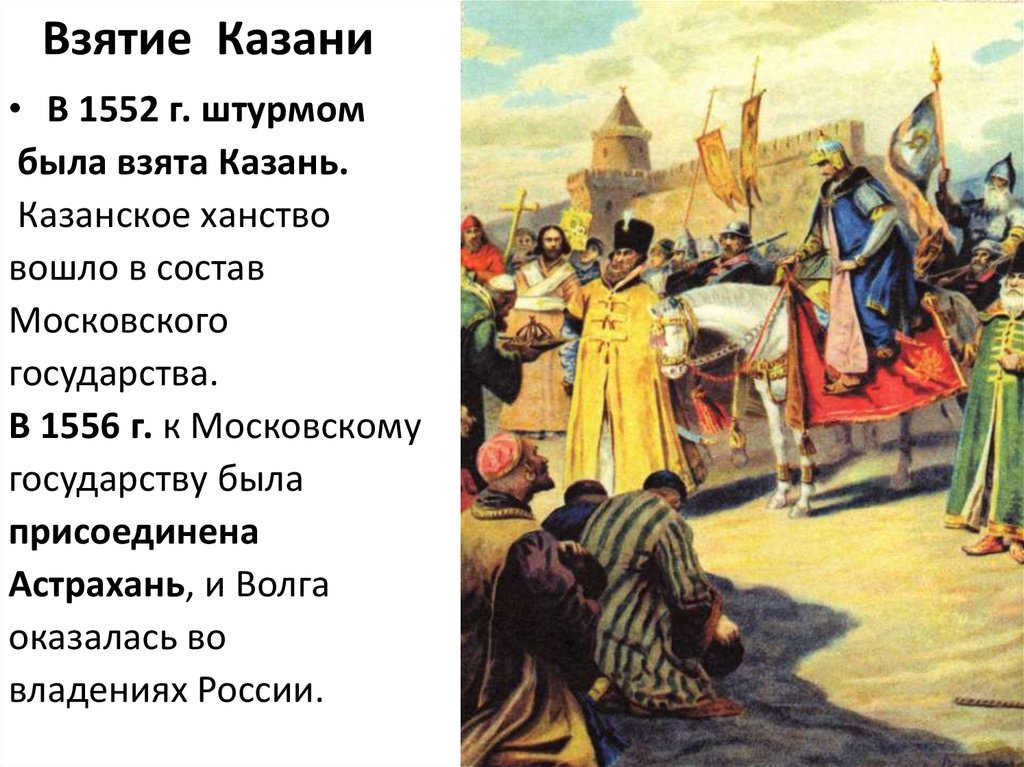

2 октября 1552 г., после отказа гарнизона сдать город, русское войско начало штурм крепости и уже к середине дня сломило сопротивление осаждённых и захватило Казань. Все вооружённые защитники города были уничтожены, в плен брали только женщин и детей. Участь Казани была решена.

После взятия Казани Казанское ханство было ликвидировано, а Среднее Поволжье вошло в состав России. Возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами Кавказа и Востока.

Лит.: Афанасьев В. К 350-летию покорения Казани 1552-1902.

См. также в Президентской библиотеке:

Гавриил, архимандрит (Воскресенский В. Н.). Историческое описание памятника, сооружённого в воспоминание убиенных при взятии Казани воинов на Зилантовой горе. Казань, 1833;

Гавриил, архимандрит (Воскресенский В. Н.). Слово на день взятия Казани царём Иоанном Васильевичем Грозным и на освящение храма, сооружённого в Памятник над могилой православных воинов, за веру и отечество при взятии Казани живот свой положивших, говоренное Казанского Успенского Зилантова монастыря настоятелем архимандритом Гавриилом 1832 г. октября 2 дня/ архимандрит Гавриил. Казань, 1833;

Можаровский А. Ф. Покорение Казани Русской державе и христианству. Казань, 1871;

Ф. Покорение Казани Русской державе и христианству. Казань, 1871;

Полное собрание русских летописей. Т. 19. История о Казанском царстве (Казанский летописец). СПб., 1903;

Трофимов В. О. Поход под Казань, её осада и взятие в 1552 году. Казань, 1890.

Взятие Казани в 1552 году — Реальное время

Общество

07:00, 13.10.2017

Историк Булат Рахимзянов о событиях средневековья в Поволжье с точки зрения «реал политик»

15 октября 1552 года считается днем взятия Казани московскими войсками. Российское завоевание Казанского и Астраханского ханств в середине XVI века, серьезно изменившее этническую и конфессиональную структуру населения России, ознаменовало становление многонационального имперского государства. Неудивительно, что покорение Казани привлекает к себе внимание историков, публицистов и простых людей. Однако это событие состоит из множества «мелочей», которые достаточно сильно корректируют наши представления о явлении в целом.

Как все это работало?

Важнейшими событиями, заложившими и в дальнейшем изменившими принципы отношений между Москвой и татарским миром, были факты монгольского завоевания большинства русских княжеств ханом Бату в 1237—1241 годах и московского завоевания Казанского и Астраханского ханств в 1552—1556 годах. Захват «саблею» (военным путем, — прим. ред.) в средневековом мире считался обоснованной и достаточной легитимацией на владение. Причем прямая ссылка на покорение Казани «саблею» обычно применялась Москвой в переговорах с мусульманскими правителями, так как в исламском мире прямое военное объяснение не было бесчестным, но, напротив, считалось добродетельным и уважаемым.

Вообще же политическое лидерство в средневековом обществе было сильно связано с харизмой правителя. Признаком харизмы был успех в военных сражениях: тот воин, который многократно побеждал в схватках, который неоднократно проявлял гибкость и необходимую твердость в различных ситуациях, рассматривался как владеющий характерными признаками харизмы, и, соответственно, подходил для управления. Тот же правитель, который терпел поражение за поражением в войне, лишался благосклонности небес, ауры завоевателя.

Признаком харизмы был успех в военных сражениях: тот воин, который многократно побеждал в схватках, который неоднократно проявлял гибкость и необходимую твердость в различных ситуациях, рассматривался как владеющий характерными признаками харизмы, и, соответственно, подходил для управления. Тот же правитель, который терпел поражение за поражением в войне, лишался благосклонности небес, ауры завоевателя.

Завоевав «саблею» большинство княжеств Северо-Восточной и Южной Руси в 1237—1241 годах, правитель Улуса Джучи Бату ибн Джучи ибн Чингис ясно обозначил направленность связей между Ордой и Русью на время от 1240-х до 1540-х годов включительно. В данной системе Орда стала бесспорным сюзереном русских земель, а Северо-Восточные русские княжества, «русский улус», как обозначали эти территории восточные источники, стали бесспорными вассалами Улуса Джучи. После распада единого Улуса в первой половине XV века его место в данной системе заняла Большая Орда, как «тронный наследник» прежде единой Орды, а после ее политического уничтожения в 1502 году крымским ханом Менгли-Гиреем место Улуса Джучи заняло Крымское ханство, удерживавшее эти позиции вплоть до 1700 года, когда Москва официально отказалась далее выплачивать дань в Крым.

Однако новые нюансы в принципы работы системы внесли военные захваты опять же «саблею» московским великим князем Иваном IV Васильевичем исконно татарских государств — Казани и Астрахани в 1552—1556 годах. Это двойное событие фактически развалило прежде исправно работавшую систему. Весь позднезолотоордынский мир изменился. По сути, у прежнего Улуса Джучи появилось два, а не один, как прежде, наследника — Крым и Москва. Если первый являлся таковым по праву наследования трона, по праву традиции, то второй начал претендовать на эту не положенную ему роль по праву фактического обладания бывшими золотоордынскими территориями и их тронами, по праву военной мощи, по праву захвата. Фактически эти два государства после 1556 года вышли на равные, уравновешивающие друг друга позиции в плане претензий на золотоордынское наследство.

Как видели все это люди того времени?

Интересно сосредоточиться на тех нюансах, которые помогают нам понять, как представляли себе политические реалии современники тех событий. Здесь имеются хотя и отрывочные, но от того не менее интересные данные.

Здесь имеются хотя и отрывочные, но от того не менее интересные данные.

Дипломатические реалии татарского мира в отношениях с «неверными» очень выразительно были охарактеризованы последним верховным сеййидом Казанского ханства Кул Шарифом (Шерефи Хаджитархани), на деле знавшем не только практику, но и теорию дипломатии. Он писал о связях Казанского ханства с Московским государством:

«В соответствии с необходимостью эпохи, в целях обеспечения богатства и благополучия страны (Казанского ханства, – прим. ред.), спокойствия и безопасности народа, для обеспечения мира правители прекрасного города Казани прикидывались друзьями, обменивались послами и государственными людьми (с Москвой, — прим. ред.)».

Верховный сеййид счел нужным привести поговорку по поводу соседства Казани с Московским государством: «Не будь рядом с плохим». Фото kul-sharif.com

И далее приводил двустишье:

«Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих двух слов: быть верным с друзьями и притворно равнодушным с врагами».

Также верховный сеййид счел нужным привести поговорку по поводу соседства Казани с Московским государством: «Не будь рядом с плохим».

Правители Казани «прикидывались», но не являлись в те времена друзьями Москвы; московиты были для них не кем иным, как «врагами», а само Московское государство — политический сосед — «плохим». Очень яркие и исчерпывающие характеристики. Безусловно, любой взгляд субъективен, а взгляд высшего духовного лица на отношения с «неверными» — субъективен намного сильнее; однако, как мне кажется, данный подход отражает политические реалии тех отношений вполне предметно. То же самое можно сказать об отношении к татарам со стороны Москвы. Данная точка зрения нашла свое отражение в таких же субъективных, как и произведение сеййида, русских летописях.

Еще один факт. В 1549 году ногаи — представители Ногайской Орды, наиболее значительные из соседей Казани, недовольные политикой казанского хана, предложили Москве совместную военную акцию, в результате которой Казань была бы захвачена, хан заменен на вассала московского царя Шах-Али б. Шейх-Аулияра (который ранее уже был ханом) и ногайского князя в качестве первого казанского карачи-бека (важного военачальника). Москва приняла предложение, но военное исполнение плана провалилось. В грамоте Ивану IV от казанского беглеца «Абдулы Бакшея», временно обитавшего «в Нагаех» в 1548—1549 годы, говорилось о мыслях, которые в то время озвучивала часть казанской знати крымской ориентации, оставшаяся в Казани («которые с крымцы в одиначестве Булатовы княжие дети да Расовы дети»):

Шейх-Аулияра (который ранее уже был ханом) и ногайского князя в качестве первого казанского карачи-бека (важного военачальника). Москва приняла предложение, но военное исполнение плана провалилось. В грамоте Ивану IV от казанского беглеца «Абдулы Бакшея», временно обитавшего «в Нагаех» в 1548—1549 годы, говорилось о мыслях, которые в то время озвучивала часть казанской знати крымской ориентации, оставшаяся в Казани («которые с крымцы в одиначестве Булатовы княжие дети да Расовы дети»):

«Шигалей деи царь из Новагорода побежал назад, а вы деи Нагаи одни о себе нас хотите воевати. Что деи нам доспеете? И Шигалеи деи царь один без Нагаи с русскою ратью не может же нам ничево доспети».

Описывая ситуацию перед окончательным взятием города, точнее, один из ее этапов, когда хан Шах-Али, не дойдя до конечного пункта своего похода — Казани, повернул назад, а союзные Москве Ногаи решили сами, без хана, брать город, казанская знать крымской ориентации злорадствовала, указывая на взаимозависимость всех действующих сил: Ногаи без хана и, главное, без его московской военной поддержки, ничего не могли сделать Казани, но и хан только лишь с собственным касимовским и московским войсками, но без военной поддержки многочисленных Ногаев, не представлял угрозы для города. Все антиказанские силы находились в одной упряжке и зависели друг от друга.

Все антиказанские силы находились в одной упряжке и зависели друг от друга.

Ф. Халиков «Вид зимней Казани в XVI в.», 2001 г. Фото iske-kazan.ru

Возможно, вспоминая именно этот случай, дети ногайского правителя Юсуфа ибн Мусы, мирзы Юнус и Али, в начале 1550-х годов писали царю Ивану IV: «О себе мы Казань воевали, не взяли. И ты воевал, да не взял же». Покорение Казани (и то же может быть сказано об Астрахани) никогда бы не состоялось, если бы не сотрудничество и попустительство, по очень прозаичным причинам предпочтения собственной выгоды, со стороны других татарских участников позднезолотоордынской политической сцены.

Наиболее ярко, образно и выпукло, на мой взгляд, все взаимосвязи того времени проявляются в приключениях «пансыря» (защитный военный доспех), который изначально принадлежал ногайскому бию (правителю) Исмаилу ибн Мусе, потом был подарен Исмаилом обретавшемуся тогда в Ногаях будущему последнему хану Казани Ядгар-Мухаммеду ибн Касиму, затем был захвачен вместе со своим тогдашним владельцем в московский плен при взятии Казани, «обретался» в Московском государстве и, возможно, вновь «переехал» в Ногаи после просьбы Исмаила, замкнув круг.

В грамоте Исмаила Ивану IV от 1556 года ногайский правитель писал:

«А что у меня пансырь взяли в воине, то и ты сам ведаешь. И ты ко мне пришли пансырь тот, что на Едигере царе взяли (во время взятия Казани, — прим. ред.). А тот был пансырь мои».

Подобно этому «пансырю», перемещались в позднезолотоордынском пространстве и люди, сплетая свои судьбы и судьбы своих государств в причудливую паутину, распутать которую зачастую попросту невозможно.

Резюме

Все государства, входившие в свое время на тех или иных условиях в Улус Джучи, включая Москву, сохраняли на протяжении XV —XVI веков теснейшие взаимосвязи, особенно в сфере реальной политики. Формальные статусы правителей, выплаты материальных средств из одного государства в другие, военные конфликты, конфессиональная разница сторон — все эти факторы меркли перед лицом фактических условий, в которых приходилось жить. Эти условия определяли вынужденное, но очень тесное сотрудничество. При усилении одной из сторон она могла пожертвовать этой «дружбой», однако когда сил на какую-либо акцию не хватало, что случалось гораздо чаще, любая сторона начинала искать фактической поддержки у соседней и обычно ее находила.

Булат Рахимзянов

Справка

Булат Раимович Рахимзянов — историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук. Колумнист «Реального времени».

- Окончил исторический факультет (1998) и аспирантуру (2001) Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

- Автор около 60 научных публикаций, в том числе двух монографий.

- Проводил научное исследование в Гарвардском университете (США) в 2006—2007 академическом году.

- Участник многих научных и образовательных мероприятий, в их числе — международные научные конференции, школы, докторские семинары. Выступал с докладами в Гарвардском университете, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж), университете Иоганна Гуттенберга в Майнце, Высшей школе экономики (Москва).

- Автор монографии «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV—XVI вв.

» (издательство «Евразия», Санкт-Петербург).

» (издательство «Евразия», Санкт-Петербург). - Область научных интересов: средневековая история России (в особенности восточная политика Московского государства), имперская история России (в особенности национальные и религиозные аспекты), этническая история российских татар, татарская идентичность, история и память.

Зои Казан и Кэри Маллиган подпитывают #MeToo в «Она сказала»

Зои Казан и Кэри Маллиган играют репортеров New York Times Джоди Кантор и Меган Туи соответственно. Актеры понимают, почему эти двое объединились для этой истории: с угрозами, которые случались на их пути, было хорошо не быть в одиночестве.

(Эван Маллинг / For The Times)

Первым вызовом для Зои Казан и Кэри Маллиган в «Она сказала» было показать, как опытные коллеги из газет тщательно оценивают друг друга. Говорит Маллиган, которая играет хорошо вооруженную Меган Туи, более доступной Джоди Кантор из Казани, репортерам New York Times, чье расследование привело к аресту кинопродюсера Харви Вайнштейна: «У них довольно быстро установился рабочий контакт, но Джоди вспомнила, что когда они впервые встретились , подумала она, «Она не для меня».

Казан и Маллиган, однако, договаривали друг другу предложения с 2008 года, после того как оба появились в бродвейской постановке «Чайка» и остались настолько близки, что это задело режиссера «Она сказала» Марии Шредер. «Она хотела знать, не станет ли [наша дружба] препятствием», — говорит Казан. «Я сказал ей: «Нет».

Недавно, сидя во внутреннем дворике отеля Four Seasons в Лос-Анджелесе, пара рассказала о том, как доступ к Кантору и Туи сказался на их замечательных, прекрасно наблюдаемых выступлениях из тихой серьезности, излучаемой в сценах, где они смягчают трясущиеся источники, к пониманию того, сколько усилий требуется, чтобы выявить громкие репортажи. «У меня была наивная идея, что им просто нужно узнать правду, а затем опубликовать ее», — говорит Казан. «Я был удивлен количеством резервных копий и доказательств, которые они должны были иметь для всего».

Предварительные исследования включали в себя много тусовок. Что было полезного в посещении дома репортера?

Казань: Первое, что я заметил, это то, что у Джоди и [ее мужа, обозревателя New York Times Рона Либера] есть столы на кухне. Это не их основное место работы. Но работа находится в центре дома. В углу стопки бумаги. Призы Джоди находятся рядом с фотографиями их дочерей и семьи. Все запутано. Это так узнаваемо для меня. У меня есть крошечный письменный стол в нашей спальне. В нью-йоркской квартире все работает как в тетрисе. Кроме того, это то, с чем я вырос: стол моей мамы был за углом от нашей кухни, а стол моего отца был за углом от нее.

Это не их основное место работы. Но работа находится в центре дома. В углу стопки бумаги. Призы Джоди находятся рядом с фотографиями их дочерей и семьи. Все запутано. Это так узнаваемо для меня. У меня есть крошечный письменный стол в нашей спальне. В нью-йоркской квартире все работает как в тетрисе. Кроме того, это то, с чем я вырос: стол моей мамы был за углом от нашей кухни, а стол моего отца был за углом от нее.

Маллиган: Я никогда не был в доме Меган. Я пошел к ней в кабинет. Она часто приходила ко мне домой.

Кэри Маллиган.

(Эван Маллинг / For The Times)

Что вы хотели запечатлеть о самой Меган?

Маллиган: Так много. Что-то интересное в них обоих [является] их манерой речи. Они завершают мысль, прежде чем говорить. Вся мысль продумана, потом говорят слова. Никаких ум или ах, никаких колебаний. Это именно то, что они имеют в виду. Поначалу есть что-то действительно пугающее в ком-то, кто вместе.

Джоди, Меган и вы двое имеете детей. Разговор о совмещении работы и материнства.

Разговор о совмещении работы и материнства.

Mulligan: Когда у меня есть возможность отправить свою семью куда-нибудь, я всегда думаю: «Как сделать так, чтобы [для них] это было весело или удобно?»

Казань: Кэри довольно небрежно сказала: «Я не знаю, что делать со своими детьми летом в Нью-Йорке». И получили полное досье: куда детей отправить в лагерь, куда сводить в воскресенье. Лучшие больницы для посещения. Это было похоже на пародию на то, что вы получите от двух журналистов.

Подождите. Инсайдерский справочник ваших родителей был составлен лауреатами Пулитцеровской премии?

Маллиган: …Этот огромный документ о детских развлечениях в Бруклине. Я отвез сына в больницу в первые пару дней. Он был в порядке. Он просто разбил себе губу. Но я не ознакомился с документом. Я помню, что первое, что они оба сказали, было [настойчиво] «В какую больницу вы ходили?»

Расскажите, почему, по вашему мнению, сотрудничество Джоди и Меган сработало.

Маллиган: С тем, что они освещали, с угрозами в их адрес, слежкой, прослушиванием телефонных звонков и всем прочим, делать это в одиночку — даже когда у вас есть команда редакторов — было бы довольно ужасно.

Казань: Я помню, как Джоди говорила мне, что Меган привнесла в расследование много конкретного опыта и знаний, а также то, что ей было так хорошо не быть одной. Они несли с собой столько знаний, что не могли никому рассказать.

Зоя Казань.

(Эван Маллинг / For The Times)

Как вы думаете, какими репортерами вы могли бы стать?

Казань: Думаю не очень.

Маллиган: Одна из причин, по которой я хотел [взять на себя эту роль], заключалась в том, что я не понимал журналистских расследований, звонить кому-то в середине дня и задавать потенциально провокационные вопросы. Вы знаете: «Пожалуйста, расскажите мне об этом ужасном случае, который произошел с вами, о котором вы, возможно, даже не рассказали своей семье. Я хочу опубликовать это в газете!» Интригой для меня было: «Как это твоя работа?» Я знаю, если бы это был я, я бы не спал всю ночь, думая: «Боже». Проведя с ними время, я узнал, что они абсолютно убеждены в том, что делают то, что делают, по правильным причинам. Но я думаю, что я был бы ужасен в этом. Я бы не знала, как набрать номер, мне было бы так страшно.

Я хочу опубликовать это в газете!» Интригой для меня было: «Как это твоя работа?» Я знаю, если бы это был я, я бы не спал всю ночь, думая: «Боже». Проведя с ними время, я узнал, что они абсолютно убеждены в том, что делают то, что делают, по правильным причинам. Но я думаю, что я был бы ужасен в этом. Я бы не знала, как набрать номер, мне было бы так страшно.

Казань: Я могу себе представить, как я упрямо ищу что-то, делаю тонны исследований, копаюсь в документах. Но холодные звонки? Мне было бы трудно с этим.

Что общего между действиями и журналистскими расследованиями?

Казань: Когда я спросил Джоди: «Как вы обращаетесь к источнику?» она сказала: «Моя работа — заставить их чувствовать себя способными говорить». Это заставило меня подумать: «О, это похоже на игру на сцене, где так много всего заключается в том, чтобы открыть свое тело и выслушать другого человека». Наша цель другая, но это тот же набор навыков, который связан с проницаемостью, умением слушать.

Маллиган: Они говорили о том, что не бывает двух одинаковых источников или столкновений, что нужно использовать разные тактики. Но Меган также говорит о своего рода наслаждении этими влиятельными фигурами, что она загорается этим.

Похоже, они нашли правильное призвание в жизни.

Маллиган: Зоя спросила их, выполняли ли они другую работу, какой она будет. Джоди сказала: «Я буду терапевтом», а Меган сказала: «Я буду полицейским следователем».

Элиа Казан Фильмы: 15 лучших фильмов от худшего к лучшему

- Зак Лоус, Крис Бичум

- Фильм

Kobal/REX/Shutterstock

Спустя годы после своей смерти в 2003 году двукратный лауреат премии «Оскар» Элиа Казан остается влиятельной и неоднозначной фигурой, уважаемой и ругаемой в равной мере. Давайте взглянем на 15 его величайших фильмов, ранжированных от худшего к лучшему.

Казань Начал свою карьеру как театральный актер, но вскоре перешел в режиссуру. Он поставил несколько знаковых постановок, в том числе оригинальный тираж «Трамвая «Желание»». За свою карьеру он получил три премии «Тони» за лучшую постановку пьесы: «Все мои сыновья» в 1947 году, «Смерть продавца» в 1949 году и «Джей Би» в 1959 году.

Он перешел к кинопроизводству, сняв фильм «Дерево растет в Бруклине» (1945). Два года спустя он получил свой первый «Оскар» за лучшую режиссуру за «Джентльменское соглашение» (1947), который также получил награду за лучший фильм и лучшую женскую роль второго плана ( Селеста Холм ). Разрушающая табу драма об антисемитизме, фильм зарекомендовал себя как режиссер, увлеченный современными острыми темами.

Казань получил свою вторую номинацию на лучшую режиссуру за экранизацию фильма «Трамвай «Желание»» (1951), получившего три премии «Оскар» (лучшая женская роль за Вивьен Ли , лучшая мужская роль второго плана за Карл Молден , и Лучшая женская роль второго плана для Ким Хантер ). Фильм сделал звездой Марлона Брандо , чье исполнение, вдохновленное Методом, сместило актерское мастерство в кино в сторону более натуралистического стиля.

Фильм сделал звездой Марлона Брандо , чье исполнение, вдохновленное Методом, сместило актерское мастерство в кино в сторону более натуралистического стиля.

В 1952 году Казан дал показания в Комитете Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности, обвиняя нескольких своих коллег-режиссеров в членстве в Коммунистической партии. Это решение преследовало Казана до конца его жизни, о чем свидетельствует неоднозначная реакция, которую он получил на церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году, когда Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро вручил ему Почетный Оскар (несколько участников, такие как Эд Харрис и Ник Нолти , отказались аплодировать).

Режиссер обосновал свое решение фильмом 1954 года «На набережной», за который получил свой второй «Оскар». Всего фильм получил восемь наград, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль (Брандо), лучшую женскую роль второго плана ( Ева Мари Сэйнт ) и лучший сценарий ( Бадд Шульберг ).