«Какие даты считают концом Средневековья и почему?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

История

Болоргир Шхагирович

·

13,8 K

ОтветитьУточнитьАндрей Миллер

История

22,7 K

Популяризатор истории, писатель · 20 июл 2019 ·

grand_orient

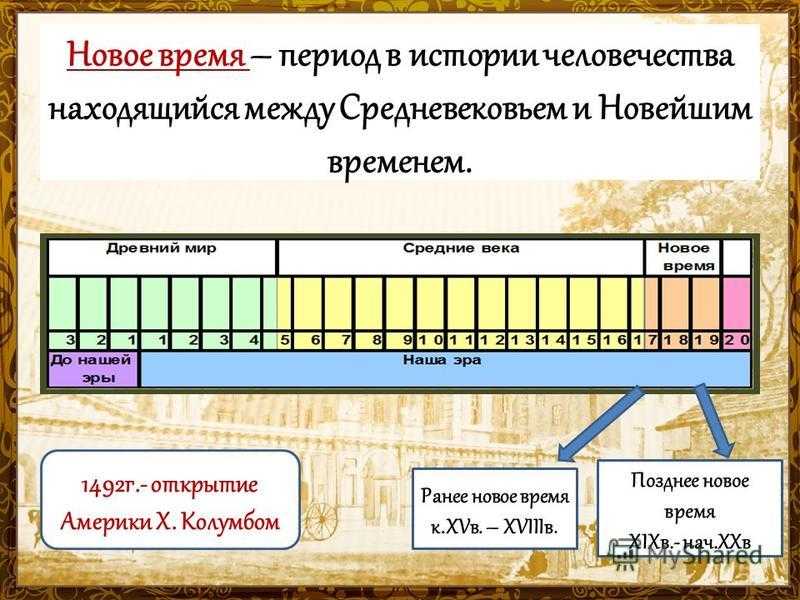

Вариантов полно. Часто говорят про 1492 год с его открытием Америки, хотя я лично бессилен понять эту логику. Так же недоумеваю я по поводу 1453 (падения Константинополя) или каких-то сугубо национальных вещей вроде битвы при Босворте. Более адекватен вариант с 1517 годом — началом Реформации, в нём хотя бы прослеживается некая логика. Хотя странно отмечать тут именно её начало, а не конец.

Не забудем и популярную концепцию Долгого Средневековья, которую продвигали серьёзные историки (тот же Ле Гофф) и за которой реально стоят аргументы. По ней Средние века продолжаются и в XVIII веке, вплоть аж до Великой французской революции. Этот вариант особенно популярен во Франции (неудивительно) и очень приветствовался в СССР (по идеологическим причинам). Сейчас в российской медиевистике от него в основном отошли. Очень спорный подход, но право на жизни имеет. Уж как минимум это аргументированнее, чем 1492 год.

Лично я придерживаюсь также достаточно популярного мнения, что Средневековье заканчивается в 1648 году с подписанием Вестфальского мира — черта, за которой церковь окончательно теряет свою важную роль во всех аспектах жизни Европы (что является как раз одной из ключевых черт Средних веков), за которой начинается формирование государств и наций в современном понимании, быстрое разложение всего, что осталось от феодализма.

А вообще прямо точная дата тут не так важна, всё же процесс неоднороден по Европе. Обычно медиевистами достаточно условного представления, что этот период закончился где-то в конц XV — первой половине XVII веков. Смотря как именно вопрос рассматривать и для чего.

Обычно медиевистами достаточно условного представления, что этот период закончился где-то в конц XV — первой половине XVII веков. Смотря как именно вопрос рассматривать и для чего.

Популяризация исторической науки каждый день:

Перейти на vk.com/grand_orient14,6 K

Комментировать ответ…Комментировать…

Юрий Щелконогов

Пенсионер. · 31 янв 2021

Считается, что средневековье «прекратило» свое существование с исчезновением сословий, установлением буржуазных отношений и волной революций. Официально средневековье никто не отменял. Многие правила и законы его существуют до сих пор. То, что называют Демократией, по сути форма заигрывания крупного бизнеса с народом. Но средневековые отношения до сих пор сохранились… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

1 ответ скрыт(Почему?)

Почему нам снова интересно Средневековье – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

В парижском издательстве Vendémiaire вышла книга профессора Школы исторических наук, ординарного профессора НИУ ВШЭ Олега Воскобойникова «Во веки веков. Христианская цивилизация средневекового Запада» (Pour les siècles des siècles. Civilisation chrétienne de l’Occident médiéval). Накануне презентации в Париже исследователь рассказал IQ.HSE о том, почему Средневековье стало мейнстримом и может ли вера быть разумной.

Христианская цивилизация средневекового Запада» (Pour les siècles des siècles. Civilisation chrétienne de l’Occident médiéval). Накануне презентации в Париже исследователь рассказал IQ.HSE о том, почему Средневековье стало мейнстримом и может ли вера быть разумной.

Олег Воскобойников,

профессор Школы исторических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ

Французская книга с русской душой

Что можно нового сказать Франции – стране медиевистики, родине Жака Ле Гоффа, – о средневековой истории и культуре?

Медиевистика на французском языке – действительно одна из самых развитых. Может быть, я и не решился бы никогда писать о Франции на французском языке, но в этом есть своя логика. Я учился в парижской Высшей школе социальных наук, защитил там диссертацию и поэтому считаю, что могу говорить о Средневековье более или менее с французскими исследователями наравне. Мои учителя – известные историки, в том числе Жан-Клод Шмитт, ученик Ле Гоффа и, следовательно, представитель четвертого поколения школы «Анналов». Со многими французскими историками я дружу и сейчас. Мой друг Николя Вейль-Паро, основавший серию медиевистической литературы в парижском издательстве, предложил мне открыть ее обобщающей книгой о средневековой цивилизации. Это сильно переработанная версия моей более ранней книжки «Тысячелетнее царство (300-1300). Очерк христианской культуры Запада».

Со многими французскими историками я дружу и сейчас. Мой друг Николя Вейль-Паро, основавший серию медиевистической литературы в парижском издательстве, предложил мне открыть ее обобщающей книгой о средневековой цивилизации. Это сильно переработанная версия моей более ранней книжки «Тысячелетнее царство (300-1300). Очерк христианской культуры Запада».

В книге речь идет и о романском, и о германском мире?

В ней представлена вся средневековая цивилизация с акцентом на Францию, Италию, Германию, которые мне знакомы лучше, чем другие страны. Но нашлось место и Англии, Пиренеям, Византии, даже Руси. Я старался внести компаративный аспект, сравнить Запад и Восток. Я писал по-французски, но не стремился быть французским историком. Скорее, хочется быть чем-то вроде Карамзина или Герцена – чувствовать себя дома в разных странах. Но все же я остаюсь русским историком и написал об этом в предисловии к книге. Поэтому французский читатель без труда найдет чисто русские ассоциации.

Например?

Рассуждая о том, как греко-римская словесность и философия превращаются в христианское мировоззрение, я цитирую стихотворение «Тема» Бориса Пастернака. Для первых отцов церкви языческая философия – это, говоря словами поэта, «домыслы в тупик поставленного грека». Когда я перевожу эту строку на французский язык, сохраняя размер, они мне говорят: «А это что?». Пастернак, отвечаю. Имя знакомое, но не Бодлер и не Верлен. Не менее экзотично для французского уха будет звучать и «Иоанн Дамаскин» (поэма) Алексея К. Толстого. Для французов византийский, православный мир – темный лес. Они католики до мозга костей, хотя и пережили Просвещение, несколько революций, постмодернизм и Мишеля Фуко. Я не католик, но я понимаю их мир. Просто я смотрю на него немного другими, не их глазами.

Примерно так же на французский мир смотрит знаменитый французский писатель Андрей Сергеевич Макин, политический эмигрант родом из Красноярска, выпускник МГУ, автор прекрасного романа о России «Французское завещание». Возможно, инстинктивно и я пытаюсь смотреть на Францию и Запад русскими глазами, а на Россию – французскими.

Возможно, инстинктивно и я пытаюсь смотреть на Францию и Запад русскими глазами, а на Россию – французскими.

Средневековый бум

Сам термин «Средневековье» довольно презрителен – это такая межеумочная эпоха между античностью и Ренессансом…

Термин восходит к XV-XVI векам. Используя его, гуманисты хотели подчеркнуть, что они возрождают цивилизацию после тысячелетия «готского» варварства.

Из лекции Олега Воскобойникова: «Гуманисты — от Петрарки до Флавио Бьондо — отделяли себя от предыдущего времени, а Средние века – от античности, которую они пытались возродить. Справедлива периодизация, которая делит Средневековье на раннее и позднее. Ранние Средние века длятся с V века по 1000 год (причем 1000 год — дата довольно условная, не привязанная к конкретному событию). Позднее Средневековье — с XI по XV век. Существует и другой принцип, который делит эпоху на раннее, высокое и позднее Средневековье. Высокое Средневековье — это период примерно с 1000 года до начала XIV века, то есть от Оттона III до Данте. А XIV–XV века, по выражению историка Йохана Хейзинга, — это «осень Средневековья», или позднее Средневековье.

А XIV–XV века, по выражению историка Йохана Хейзинга, — это «осень Средневековья», или позднее Средневековье.

Как построено повествование книги? Вокруг персоналий, проблем?

Повествование построено по проблемному и хронологическому принципам. Мы берем рубеж античности и Средних веков и заканчиваем эпохой Данте. Мне интересно, во что верили люди тех времен, что они думали о человеке, о звездах, о животных, каковы особенности так называемого символического мышления. Книга рассчитана на три уровня прочтения: первый – для ученых-медиевистов, второй – для всех ученых-гуманитариев, третий – для широкой аудитории. На русскую книгу я в свое время получил реакции со всех трех фронтов.

В обыденном сознании Средневековье – это чума, мракобесие, процессы над ведьмами, Столетняя война, алхимия. Однако сейчас Средневековье очень модно. Многие смотрят квазисредневековые сериалы («Игра престолов», «Викинги») и ходят на рыцарские турниры. В Музеях Кремля был ажиотаж вокруг выставки о Людовике Святом, в подготовке которой Вы участвовали. Что мы ищем в той эпохе?

Что мы ищем в той эпохе?

Любая цивилизация устает от самой себя. И наша цивилизация новейшего времени с ее нанотехнологиями и «успешными» войнами в горячих точках немного устала, возможно, напугана. Ей, как всякому страусу, хочется спрятать голову в песок.

Кроме того, есть банальный человеческий интерес. Вопреки словам Пушкина («русский человек ленив и нелюбопытен»), русский человек как раз неисправимо любознателен. Есть нечто особенное, налет космополитизма в этом интересе к западному Средневековью.

Кроме того, мы с вами поколение людей, более или менее повидавших мир. Мы видели эти города, храмы, памятники, мозаики, фрески. Хочется узнать, что это все значит. И медиевистика как наука должна объяснять людям смысл всех этих произведений.

Что касается чумы, то главный всплеск «черной смерти» был в середине XIV века, то есть ближе к концу Средневековья. Столетняя война тоже была в середине XIV века. Охота на ведьм велась, скорее, в эпоху Возрождения. Алхимия больше интересует современных телевизионщиков, чем собственно средневековых людей. Эти стереотипы сами по себе ничего не объясняют.

Эти стереотипы сами по себе ничего не объясняют.

А успех сериала «Игра престолов» связан с любовью к экзотике, к рыцарям, к страстям, вроде бы похожим на наши, но в сказочной обертке.

У образовательных порталов тоже явный интерес к медиевистике. Кроме того, есть феномен в социальных сетях – паблик «Страдающее Средневековье».

Внимание «Арзамаса», «ПостНауки» и «Magisteria» к медиевистике – это лакмусовая бумажка, сигнал того, что людям это действительно интересно. Я не слыхал о каких-то образовательных ресурсах во Франции, сопоставимых с нашим «Арзамасом» или «ПостНаукой». Возможно, это наше «ноу-хау». Но популяризации исторического знания я учился у тех же «Анналов».

Феномен «Страдающего Средневековья» генетически связан с нами, преподавателями, – этот паблик создали наши ученики. И теперь я нуждаюсь в их поддержке при создании магистерской программы «Медиевистика». Мне кажется, это хороший знак, что мы нужны друг другу.

Душа Средневековья

Какое место в книге уделено религии?

Вся книга о вере..jpg) Я предлагал в качестве названия хитрый оксюморон: «Par raison de la foi»», – меня очень привлекает концепция разумной веры. Для меня западный католицизм в пору расцвета – в XII-XIII вв. – это специфический сплав поэзии и прозы, разума и веры. Средневековым людям хотелось верить, но разум периодически подсказывал: материя первична. И они пытались эти вопросы для себя решить.

Я предлагал в качестве названия хитрый оксюморон: «Par raison de la foi»», – меня очень привлекает концепция разумной веры. Для меня западный католицизм в пору расцвета – в XII-XIII вв. – это специфический сплав поэзии и прозы, разума и веры. Средневековым людям хотелось верить, но разум периодически подсказывал: материя первична. И они пытались эти вопросы для себя решить.

Казалось бы, и на Востоке, и на Западе верили в Христа и Богоматерь, молились иконам, украшали храмы. Но стоит зайти в храм, постоять на службе, и ты почувствуешь всеми пятью чувствами, что это два разных мира. В целом восточнохристианская вера в своих глубинных измерениях – не такая, как на Западе. Поэтому я могу назвать главу, например, «Бухгалтерия морали» («Du bien et du mal, ou La comptabilité transcendantale»).

Западные люди пытались «просчитать» мораль?

Пытались. Хотя наша современная православная мораль – тоже меркантильная: можно согрешить, главное – покаяться, можно и в конкретной валюте. Но «comptabilité» – это одновременно и бухгалтерия, и рациональность, желание все разложить по полочкам или развесить на ветвях «древа». Для каждой «полочки» – свой круг ада. Вся эта «схоластика», уверяю вас, – предшественница наших нанотехнологий и сверхзвуковых скоростей.

Но «comptabilité» – это одновременно и бухгалтерия, и рациональность, желание все разложить по полочкам или развесить на ветвях «древа». Для каждой «полочки» – свой круг ада. Вся эта «схоластика», уверяю вас, – предшественница наших нанотехнологий и сверхзвуковых скоростей.

Человек постоянно взвешивал грехи – какой тяжелее?

Ну да, человек жил 50-60 лет на этой земле, и ему хотелось понять, куда он попадет после смерти. Но к тому, что его жизнь не прекращается со смертью, средневековый человек относился более серьезно, чем мы. У него была стихийная система трансцендентных ценностей.

Он что, все время «трансцендировал»?

Да, наедине с собой. А стихийная эта система потому, что она постоянно менялась. Средневековый мир был не догматичнее, чем наш с вами. Внутри христианства, как только копнешь, увидишь столько вариаций, что понимаешь, что средневековый человек был не менее свободен, чем мы.

Профессия святого

Вы пишете в книге о средневековой литературе?

Да, в книге много о словесности. Я старался говорить об известных авторах (Блаженном Августине, Данте, Бернарде Клервоском, Петре Абеляре). Но, наряду с ключевыми фигурами, я рассматривал фигуры второго и даже третьего порядка, анонимные тексты на латыни и некоторых других, новоевропейских языках. Меня часто интересуют вероучительные тексты с иллюстрациями: средневековая книжная миниатюра для меня любимый документ той эпохи.

Я старался говорить об известных авторах (Блаженном Августине, Данте, Бернарде Клервоском, Петре Абеляре). Но, наряду с ключевыми фигурами, я рассматривал фигуры второго и даже третьего порядка, анонимные тексты на латыни и некоторых других, новоевропейских языках. Меня часто интересуют вероучительные тексты с иллюстрациями: средневековая книжная миниатюра для меня любимый документ той эпохи.

Жизнь святых – один из главных сюжетов Средневековья. Выясняется, что типы святых бесконечно разнообразны…

История святых – это история людей, которые могли грешить, но потом каялись так, что попали в святые. И это всем нам надежда.

Действительно, святые, при всей схожести их подвигов и житий об этих подвигах, очень разные. Так же как и иконы. В одном зале ты никогда не найдешь двух одинаковых икон, они всегда будут чем-то отличаться. Со святыми столько замечательных историй случалось, что это невозможно не рассказать.

Одновременно святой — «герой нашего времени». Каждая эпоха ставит памятники тем, кого она боготворит. Человек признается святым, потому что активно участвует в этой жизни, помогает слабым, сирым, вдовым, выкупает пленников, кормит хлебом тысячу людей, исцеляет. И одновременно он уходит из этого мира, чтобы молиться за этот мир.

Каждая эпоха ставит памятники тем, кого она боготворит. Человек признается святым, потому что активно участвует в этой жизни, помогает слабым, сирым, вдовым, выкупает пленников, кормит хлебом тысячу людей, исцеляет. И одновременно он уходит из этого мира, чтобы молиться за этот мир.

Из лекций Олега Воскобойникова: «Одни святые были великими аскетами, другие — великими организаторами христианской общины, третьи — просветителями. У русских просветители — прежде всего Кирилл и Мефодий, общеславянские святые. Есть князья-просветители – Владимир, княгиня Ольга, первая крестившаяся из наших варягов, пришедших на Русь. <…> Пока христианство было гонимым, именно мученическая кончина давала шанс получить венец на небесах. И когда христианство стало официальной религией и в церквах стали изображать святых, то они часто изображались с пальмовой ветвью или с венками. И венок, и пальмовая ветвь — это еще дохристианские символы победы».

Есть ли у святых своя иерархия? И кто на вершине пирамиды? Фома Аквинский? Блаженный Августин?

Фома – просто представитель определенного тип святого, как бы святого-философа. Фома сделал Аристотеля, верившего в вечность мира, принадлежностью христианской философии, его причисление к лику святых в начале XIV века стало своего рода компромиссом между традиционной христианской системой ценностей и новым рациональным мировоззрением.

Фома сделал Аристотеля, верившего в вечность мира, принадлежностью христианской философии, его причисление к лику святых в начале XIV века стало своего рода компромиссом между традиционной христианской системой ценностей и новым рациональным мировоззрением.

Кто вам близок из католических святых? Франциск Ассизский?

Да, Франциск, хотя это и немного банально, и я точно так же люблю русских святых Сергия Радонежского и Савву Сторожевского. Но я ходил по той земле, по которой ходил Франциск, — по Умбрии (Италия). Я бы ввел Франциска Ассизского в русские святцы, ведь католики, если не ошибаюсь, ввели Сергия и Серафима в число блаженных, и мы вполне могли бы ответить взаимностью.

Мне близок и святой Петр Дамиани. Он был очень образованным человеком XI века, при этом сильно критиковал науки. Казалось бы, это мракобесие; но, когда вчитываешься, то понимаешь, что это из любви к знаниям. Он ругал ученых, что называется, конструктивно и уж точно никого не сжигал на костре. Я люблю одновременно и аскета Бернарда Клервоского, и гонимого им Абеляра, «нашкодившего» магистра. Первый – великий святой, второй же – провозвестник современного стиля мышления.

Я люблю одновременно и аскета Бернарда Клервоского, и гонимого им Абеляра, «нашкодившего» магистра. Первый – великий святой, второй же – провозвестник современного стиля мышления.

Если честно, я бы в святые вывел Данте. Ни один средневековый человек с таким совершенством не воплотил средневековую картину мира в одном поэтическом произведении. Это же чудо! Но Рим никогда не канонизирует того, кто лучшие свои стихи посвятил не жене, а другой женщине, да еще и поставил под сомнение примат папства. Я имею в виду его трактат «Монархия».

IQ

5 декабря, 2017 г.

История история книги Средневековье

Гуманизм | Определение, принципы, история и влияние

Цицерон

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Джон Кальвин Эразмус Томас Мор Франсуа Рабле Петрарка

- Похожие темы:

- рог изобилия антропоцентризм гуманитарные науки философия Человек эпохи Возрождения

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

гуманизм , система образования и способ исследования, зародившаяся в северной Италии в 13-м и 14-м веках и позже распространившаяся по континентальной Европе и Англии.

Происхождение и значение термина гуманизм

Идеал гуманизма

История термина гуманизм сложна, но поучительна. Он был впервые использован (как humanismus ) немецкими учеными XIX века для обозначения акцента эпохи Возрождения на классические исследования в образовании. Эти исследования проводились и поддерживались педагогами, известными еще в конце 15 века как umanisti , то есть профессорами или студентами классической литературы. Слово umanisti происходит от studia humanitatis , курса классических исследований, который в начале 15 века состоял из грамматики, поэзии, риторики, истории и моральной философии. studia humanitatis считались эквивалентом греческого payeia . Само их название было основано на концепции римского государственного деятеля Марка Туллия Цицерона о humanitas , образовательном и политическом идеале, который был интеллектуальной основой всего движения. Гуманизм эпохи Возрождения во всех его формах определял себя в своем стремлении к этому идеалу. Следовательно, никакое обсуждение гуманизма не может иметь силы без понимания

Эти исследования проводились и поддерживались педагогами, известными еще в конце 15 века как umanisti , то есть профессорами или студентами классической литературы. Слово umanisti происходит от studia humanitatis , курса классических исследований, который в начале 15 века состоял из грамматики, поэзии, риторики, истории и моральной философии. studia humanitatis считались эквивалентом греческого payeia . Само их название было основано на концепции римского государственного деятеля Марка Туллия Цицерона о humanitas , образовательном и политическом идеале, который был интеллектуальной основой всего движения. Гуманизм эпохи Возрождения во всех его формах определял себя в своем стремлении к этому идеалу. Следовательно, никакое обсуждение гуманизма не может иметь силы без понимания

Humanitas означало развитие человеческой добродетели во всех ее формах и в полной мере. Таким образом, этот термин подразумевал не только такие качества, которые ассоциируются с современным словом гуманность — понимание, благожелательность, сострадание, милосердие, — но и такие более настойчивые характеристики, как сила духа, рассудительность, благоразумие, красноречие и даже любовь к чести. Следовательно, обладатель humanitas не мог быть просто оседлым и изолированным философом или литератором, но по необходимости был участником активной жизни. Точно так же, как действие без понимания считалось бесцельным и варварским, понимание без действия отвергалось как бесплодное и несовершенное. Humanitas призывал к прекрасному балансу действия и созерцания, балансу, рожденному не компромиссом, а взаимодополняемостью.

Следовательно, обладатель humanitas не мог быть просто оседлым и изолированным философом или литератором, но по необходимости был участником активной жизни. Точно так же, как действие без понимания считалось бесцельным и варварским, понимание без действия отвергалось как бесплодное и несовершенное. Humanitas призывал к прекрасному балансу действия и созерцания, балансу, рожденному не компромиссом, а взаимодополняемостью.

Цель такой исполненной и уравновешенной добродетели была политической в самом широком смысле этого слова. В сферу компетенции гуманизма эпохи Возрождения входило не только образование молодежи, но и руководство взрослыми (включая правителей) посредством философской поэзии и стратегической риторики. Она включала в себя не только реалистическую социальную критику, но и утопические гипотезы, не только кропотливую переоценку истории, но и смелое перекраивание будущего. Короче говоря, гуманизм призывал к всеобъемлющей реформе культуры, преобразованию того, что гуманисты называли пассивным и невежественным обществом «темных» веков, в новый порядок, который отражал бы и поощрял величайшие человеческие возможности. Гуманизм имел евангельское измерение: он стремился проецировать humanitas от человека к государству в целом.

Гуманизм имел евангельское измерение: он стремился проецировать humanitas от человека к государству в целом.

Источником humanitas была классическая литература. Греческая и римская мысль, доступная в потоке вновь открытых или недавно переведенных рукописей, дала гуманизму большую часть его базовой структуры и метода. Для гуманистов эпохи Возрождения в трудах Аристотеля, Цицерона или Ливия не было ничего устаревшего или устаревшего. По сравнению с типичными произведениями средневекового христианства эти языческие произведения имели свежую, радикальную, почти авангардную тональность. Действительно, восстановление классики было для гуманизма равносильно восстановлению реальности. Классическая философия, риторика и история рассматривались как модели правильного метода — попытки систематически и без каких-либо предубеждений прийти к соглашению с воспринимаемым опытом. Более того, классическая мысль рассматривала этику как этику, а политику как политику: ей не хватало тормозящего дуализма, порожденного в средневековой мысли часто противоречащими друг другу требованиями секуляризма и христианской духовности.

Гуманизм, таким образом, может быть точно определен как движение эпохи Возрождения, центральным фокусом которого был идеал humanitas . Несмотря на более узкое определение итальянского термина umanisti , все писатели эпохи Возрождения, культивировавшие

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Другое использование

Неудивительно, что такой многозначительный термин, как гуманизм , может иметь множество применений. Из них (за исключением исторического движения, описанного выше) есть три основных типа: гуманизм как классицизм, гуманизм как относящийся к современной концепции гуманитарных наук и гуманизм как человекоцентризм.

Принимая представление о том, что гуманизм эпохи Возрождения был просто возвращением к классике, некоторые историки и филологи пришли к выводу, что классические возрождения, происходящие где-либо в истории, следует называть гуманистическими. Таким образом, святой Августин, Алкуин и ученые Шартра XII века назывались гуманистами. В этом смысле этот термин также может использоваться сознательно, как в движении «Новый гуманизм» в литературной критике, возглавляемом Ирвингом Бэббитом и Полом Элмером Мором в начале 20 века.

Слово гуманитарные науки , которое, как и слово umanisti , происходит от латинского studia humanitatis , часто используется для обозначения ненаучных научных дисциплин: языка, литературы, риторики, философии, истории искусств и т. д. Таким образом, ученых в этих областях принято называть гуманистами, а их деятельность — гуманистами.

Гуманизм и родственные термины часто применяются к современным доктринам и методам, основанным на центральном значении человеческого опыта. В 20-м веке прагматический гуманизм Фердинанда К. С. Шиллера, христианский гуманизм Жака Маритена и движение, известное как светский гуманизм, хотя и значительно отличались друг от друга по содержанию, все они демонстрировали этот антропоцентрический акцент.

Такой большой набор определений не только сбивает с толку, но и сами определения часто избыточны или неуместны. Нет оснований называть все классические возрождения «гуманистическими», когда достаточно слова «Классический ». Сказать, что профессора многих дисциплин, известных как гуманитарные науки, являются гуманистами, значит смешать неясность с неопределенностью, поскольку эти дисциплины уже давно перестали иметь или даже стремиться к общему обоснованию. Более твердо претендует на правильность определение гуманизма как антропоцентризма или человекоцентризма. Однако по очевидным причинам применение этого слова к классической литературе сбивает с толку.

Сказать, что профессора многих дисциплин, известных как гуманитарные науки, являются гуманистами, значит смешать неясность с неопределенностью, поскольку эти дисциплины уже давно перестали иметь или даже стремиться к общему обоснованию. Более твердо претендует на правильность определение гуманизма как антропоцентризма или человекоцентризма. Однако по очевидным причинам применение этого слова к классической литературе сбивает с толку.

История Европы | Резюме, войны, карта, идеи и колониализм

история Европы , история европейских народов и культур с доисторических времен до наших дней. Европа — более неоднозначный термин, чем большинство географических выражений. Его этимология сомнительна, как и физические размеры области, которую он обозначает. Его западные границы кажутся четко очерченными береговой линией, однако положение Британских островов остается двусмысленным. Для посторонних они кажутся явно частью Европы. Однако для многих британцев и некоторых ирландцев «Европа» в основном означает континентальную Европу. На юге Европа заканчивается на северных берегах Средиземного моря. Тем не менее, для Римской империи это было mare nostrum («наше море»), внутреннее море, а не граница. Даже сейчас некоторые задаются вопросом, является ли Мальта или Кипр европейским островом. Наибольшая неопределенность лежит на востоке, где естественные границы, как известно, неуловимы. Если Уральские горы отмечают восточную границу Европы, то где она лежит к югу от них? Можно ли, например, Астрахань считаться европейской? Вопросы имеют не только географическое значение.

На юге Европа заканчивается на северных берегах Средиземного моря. Тем не менее, для Римской империи это было mare nostrum («наше море»), внутреннее море, а не граница. Даже сейчас некоторые задаются вопросом, является ли Мальта или Кипр европейским островом. Наибольшая неопределенность лежит на востоке, где естественные границы, как известно, неуловимы. Если Уральские горы отмечают восточную границу Европы, то где она лежит к югу от них? Можно ли, например, Астрахань считаться европейской? Вопросы имеют не только географическое значение.

Эти вопросы приобрели новое значение, поскольку Европа стала больше, чем географическое выражение. После Второй мировой войны много было слышно о «европейской идее». По существу, это означало идею европейского единства, сначала приуроченную к Западной Европе, но к началу XIX в.90-е, кажется, способны наконец охватить Центральную и Восточную Европу.

Единство Европы — древний идеал. В некотором смысле она была имплицитно предвосхищена Римской империей. В Средние века она была несовершенно воплощена сначала империей Карла Великого, а затем Священной Римской империей и Римско-католической церковью. Позже ряд политических теоретиков предложили планы европейского союза, и Наполеон Бонапарт, и Адольф Гитлер пытались объединить Европу путем завоевания.

В Средние века она была несовершенно воплощена сначала империей Карла Великого, а затем Священной Римской империей и Римско-католической церковью. Позже ряд политических теоретиков предложили планы европейского союза, и Наполеон Бонапарт, и Адольф Гитлер пытались объединить Европу путем завоевания.

Однако только после Второй мировой войны европейские государственные деятели начали искать способы мирного объединения Европы на основе равенства, а не господства одной или нескольких великих держав. У них было четыре мотива: предотвратить дальнейшие войны в Европе, в частности, путем примирения Франции и Германии и помощи в сдерживании агрессии со стороны других; отказаться от протекционизма и политики «нищего соседа», которая практиковалась в период между войнами; соответствовать политическому и экономическому влиянию новых мировых сверхдержав, но на гражданской основе; и начать цивилизовать международные отношения, вводя общие правила и институты, которые будут определять и продвигать общие интересы Европы, а не национальные интересы входящих в нее государств.

В основе этой политики лежит убеждение, что у европейцев больше общего, чем разъединения, особенно в современном мире. По сравнению с другими континентами Западная Европа мала и чрезвычайно разнообразна, разделена реками и горами, изрезана заливами и ручьями. Он также густонаселен — мозаика разных народов с множеством языков. Очень широко и неадекватно его народы можно разделить на нордический, альпийский или кельтский и средиземноморский типы, а большую часть их языков отнести либо к романским, либо к германским. В этом смысле европейцев больше всего объединяет их разнообразие; и, может быть, именно это сделало их такими энергичными и воинственными. Хотя плодородные почвы и умеренный климат им исключительно благоприятны, они уже давно доказали свою воинственность. За последовательными волнами вторжений, в основном с востока, последовали столетия соперничества и конфликтов как внутри Европы, так и за ее пределами. Многие европейские поля были полями сражений, и многие европейские города, как говорят, были построены на костях.

Тем не менее, европейцы также были в авангарде интеллектуальной, социальной и экономической деятельности. Как мореплаватели, исследователи и колонисты, они долгое время господствовали над большей частью остального мира и оставили в нем отпечаток своих ценностей, своих технологий, своей политики и даже своей одежды. Они также экспортировали как национализм, так и оружие.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Тогда, в 20-м веке, Европа была близка к самоуничтожению. Первая мировая война унесла более 8 миллионов жизней европейцев, Вторая мировая война унесла более 18 миллионов жизней в боях, бомбардировках и систематическом нацистском геноциде, не говоря уже о 30 миллионах погибших в других местах.

Помимо погибших, войны оставили неизгладимые раны, как психологические, так и физические. Но если Первая мировая война обострила национализм и идеологический экстремизм в Европе, то Вторая мировая война имела почти противоположный эффект. Обожженный ребенок боится огня; и Европа была сильно сожжена. Через пять лет после окончания войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, подстрекаемый Жаном Монне, предложил Германии первый практический шаг к европейскому единству, и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр согласился. Среди других участников этого первого шага были государственные деятели Альсид де Гаспери и Поль-Анри Спаак. Все, кроме Монне, были выходцами из языковых и политических границ Европы: Шуман из Лотарингии, Аденауэр из Рейнской области, де Гаспери из северной Италии, Спаак из двуязычной Бельгии. Таким образом, разнообразие Европы способствовало ее стремлению к объединению.

Обожженный ребенок боится огня; и Европа была сильно сожжена. Через пять лет после окончания войны министр иностранных дел Франции Робер Шуман, подстрекаемый Жаном Монне, предложил Германии первый практический шаг к европейскому единству, и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр согласился. Среди других участников этого первого шага были государственные деятели Альсид де Гаспери и Поль-Анри Спаак. Все, кроме Монне, были выходцами из языковых и политических границ Европы: Шуман из Лотарингии, Аденауэр из Рейнской области, де Гаспери из северной Италии, Спаак из двуязычной Бельгии. Таким образом, разнообразие Европы способствовало ее стремлению к объединению.

Статья посвящена истории европейского общества и культуры. Для обсуждения физической и человеческой географии континента см. Европа. Чтобы узнать об истории отдельных стран, см. конкретных статей по названию. Статьи, посвященные конкретным темам европейской истории, включают Византийскую империю; Степь; Первая Мировая Война; и Вторая мировая война.