Куликовская битва: дата начала и конца сражения, место и участники

- 23 Ноября, 2019

- События

- Плугатарева Яна

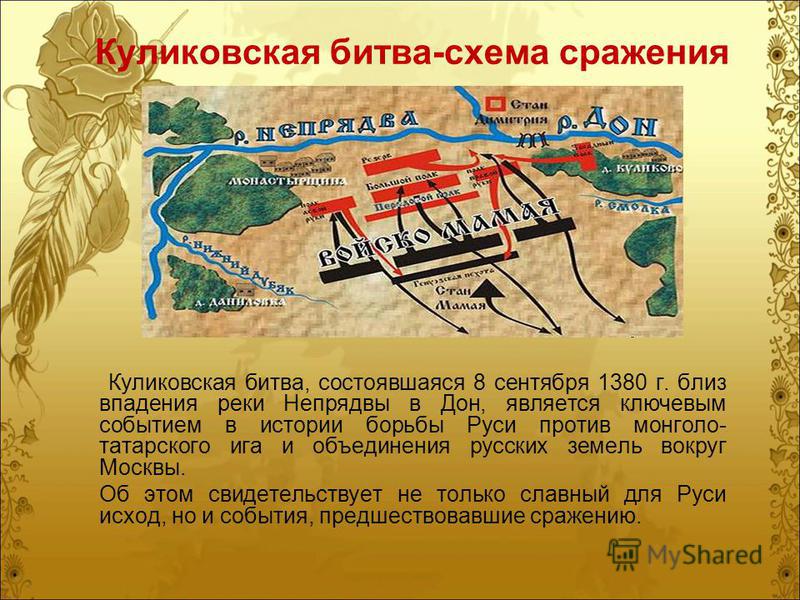

Дату Куликовской битвы знает даже школьник — 8 сентября 1380 года. Сражение имеет несколько названий, в одном учебнике оно называется Донским побоищем, а в другом — Мамаевским. Давайте разберемся, что послужило причиной битвы, как она закончилась, кто участвовал.

Предыстория

Все русские княжества с начала двенадцатого века враждовали. Разделившееся и ослабленное из-за внутренних конфликтов государство было не в силах противостоять татаро-монгольскому нашествию. Итогом нападения стало татаро-монгольское иго, которое лишило Русь экономической независимости на 240 лет.

Установившаяся на Руси Золотая Орда определила, что теперь русские князья будут обязаны получать у ханов Орды ярлыки на правление. Владимирское же княжество наделили особым статусом. Князю Владимирскому ордынцы позволили судить других князей.

Владимирское же княжество наделили особым статусом. Князю Владимирскому ордынцы позволили судить других князей.

Каждый год Русь должна была уплачивать завоевателям дань, подразумевавшую не только деньги, но и ремесленные, продовольственные товары. Ежегодно ордынцы собирали подати на подарки для хана, его свиты. Развитие государства существенно замедлилось, села, города пустели, сельское хозяйство было практически уничтожено.

К дате Куликовской битвы положение в государстве немного выровнялось. Происходило восстановление экономики, ремесленничество и торговля заработали в привычных темпах, которые были до нашествия. Население подхватывало националистические настроения, затем исчезли духовные, территориальные, культурные деления.

Во времена правления Золотой Орды самыми сильными княжествами стали:

- Суздальское.

- Московское.

- Тверское.

- Рязанское.

- Нижегородское.

К дате Куликовской битвы Москва превратилась в центр объединения всех княжеств государства. Это связано с центральным расположением города, высоким уровнем развития сельского хозяйства и ремесла.

Это связано с центральным расположением города, высоким уровнем развития сельского хозяйства и ремесла.

Почему началось противостояние

Золотая Орда не хотела, чтобы русские княжества сплотились. Мамай, видя, что все неизбежно к этому идет, пытался посеять вражду между князьями, наказать Дмитрия, московского князя, за непокорность. У Мамая появилась мысль лишить Дмитрия владимирского престола, передав последний князю Тверскому, Михаилу. Князь Дмитрий не захотел принять решение Мамая и начал собирать войско, способное противостоять татаро-монгольскому игу.

К дате Куликовской битвы русские князья осознали, что они сильны, только когда едины. Каждый новый бой, заканчивающийся победой русского народа, только укреплял веру князей в правильности решения.

Когда Московское княжество перестало платить дань, Мамай собрал войско, пошел на Москву. Дмитрий же считал, что может не выплачивать подать, потому как татарский хан незаконно занял власть. Московский князь созвал сторонников в Переславль-Залесский, где прошел съезд.

Перед датой Куликовской битвы Дмитрий призвал других князей объединиться перед общим врагом. Ему на помощь отправились войска с Северо-Востока государства. В армию из Смоленска, Суздаля, Твери и других городов входили крестьяне, горожане и ремесленники. Они были вооружены луками, копьями и саблями.

Датой сражения Куликовской битвы стало 8 сентября, но до этого 24 августа все войска собрались в Коломне.

Участники сражения

До сих пор точно неизвестно о количестве воинов, которые сражались в битве. Историки склоняются, что численное превосходство было у татаро-монголов. Почему это нужно знать? Потому что мало только выучить дату сражения Куликовской битвы, нужно изучить побоище со всех сторон, чтобы сделать правильные выводы.

Русских воинов было от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч. Армия Золотой Орды насчитывала 60 000 — 200 000 человек. К Московскому княжеству пришли на подмогу воины Половецкого княжества.

Войско Мамая было изрядно ослабевшим после боев с русскими, поэтому он решил нанять жителей Поволжья и Кавказа. Союзников хан нашел среди подданных князя Ягайло. Последний предложил помощь, потому что хотел заполучить западные территории Руси. К тому же Ягайло боялся, что Русь вновь поднимется, начнет развиваться. На сторону татаро-монгольского ига перешел Олег Рязанский. В армии Мамая были разные национальности:

Союзников хан нашел среди подданных князя Ягайло. Последний предложил помощь, потому что хотел заполучить западные территории Руси. К тому же Ягайло боялся, что Русь вновь поднимется, начнет развиваться. На сторону татаро-монгольского ига перешел Олег Рязанский. В армии Мамая были разные национальности:

- Черемисы.

- Фряги.

- Черкесы.

- Кабардинцы.

- Адыгейские народы.

- Генуэзские наемники.

Князь Дмитрий понимал, что объединение несет в себе большую угрозу, поэтому придумал такую стратегию, благодаря которой вражеские войска так и не смогли объединиться.

Стратегия

Год и дату, когда была Куликовская битва, помнит каждый школьник, а вот какую хитрость придумал Дмитрий Донской — единицы. Стратегия была сильно рискованной, но в конечном счете привела к победе. Московский князь пересек Оку, южный берег Дона, а потом разрушил переправу. Теперь татары не могли окружить противника, но и русским отступать было некуда, если они проиграют. Княжества расценили переход Оки очень опасным маневром, некоторые думали, что это самоубийство. Хоть в стратегию не верили, но она принесла победу русским войскам.

Княжества расценили переход Оки очень опасным маневром, некоторые думали, что это самоубийство. Хоть в стратегию не верили, но она принесла победу русским войскам.

Сражение

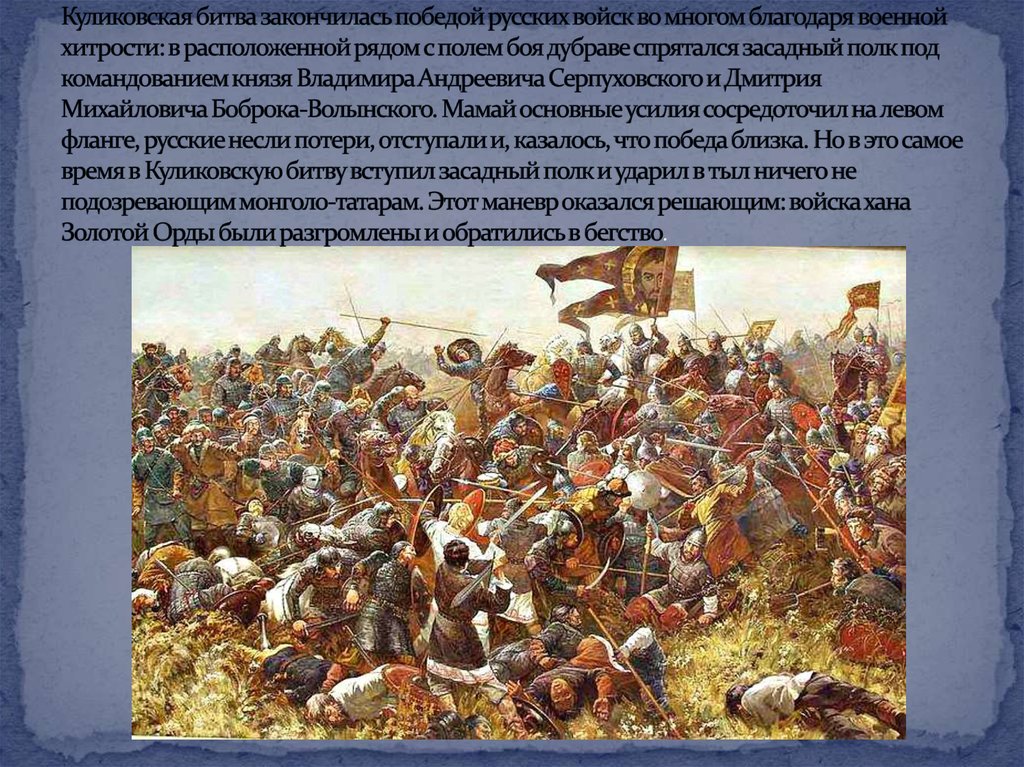

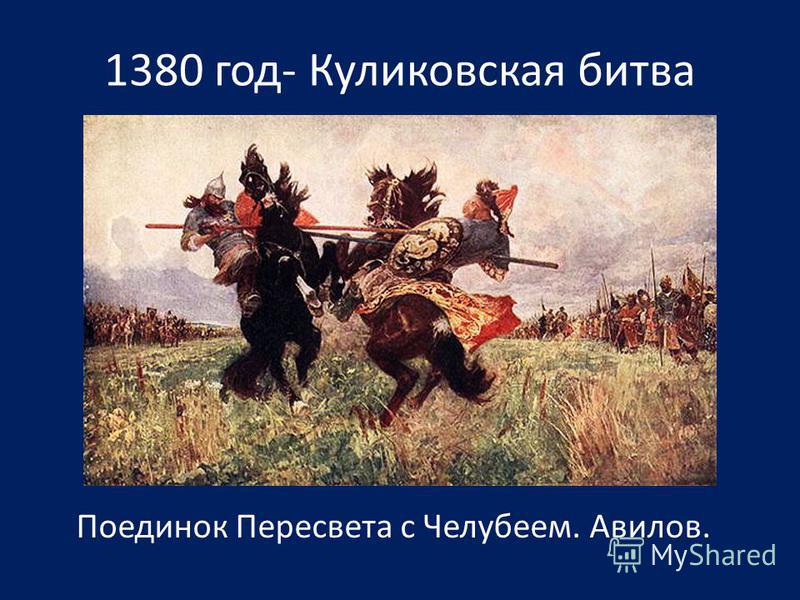

Год и дата, когда была Куликовская битва, вошли в историю — 8 сентября 1380 год. Утро было туманным, из-за этого сражение началось только после полудня. Сначала была схватка передовых пехотинцев, а затем поединок между Александром Пересветом и татарином Челубеем. Пересвет смог выбить противника из седла, но погибли все равно оба воина.

Во время битвы Дмитрий Донской был одет как любой солдат, он бесстрашием и отвагой мотивировал армию на победу. Еще одной хитростью Московского князя было переодевание. Дмитрий поменялся вещами с боярином Бренко, которого чуть позже убили во время побоища.

Сначала ордынцы побеждали, разгромив все передовые русские войска. Больше всего потерь было среди дружинников. Воины противника хотели зайти в тылы и окружить русских.

Неожиданно засадная конница Серпуховского князя нанесла ордынцам удар в спину, отчего конные татары были загнаны в реку, а потом уничтожены. Внезапный удар переломил ход сражения. Теперь в наступление пошла резервная конница русских.

Внезапный удар переломил ход сражения. Теперь в наступление пошла резервная конница русских.

По монгольскому обычаю Мамай наблюдал за сражением издалека, с Красного холма. Когда русские начали выигрывать сражение, хан вместе с оставшимся войском пустился бежать. Русские воины бежали за ордынцами далеко за пределы Куликовского поля и добивали мамаевских воинов.

Во время побоища князь Московский был ранен, позже его нашли без сознания под срубленной березой в лесу. После сражения тела пришлось собирать восемь дней. Русские потеряли половину войска, поэтому было решено в память о погибших на Куликовском поле построить церковь. Храма уже много веков не существует.

Мамаево войско лишилось около 70 % воинов, большинство из которых погибло не в битве, а когда русские догоняли убегавших солдат.

Чего хотели добиться ордынцы

Дата начала и конца Куликовской битвы одна и та же, потому что сражение закончилось в один день. Намного больше времени ушло на то, чтобы убрать тела, вернуться в Москву. Чего же хотел добиться хан Мамай? Правителю Золотой Орды не давала покоя слава Батыя. Он хотел восстановить власть над русскими, регулярно получать дань, подорвать растущее могущество столицы.

Чего же хотел добиться хан Мамай? Правителю Золотой Орды не давала покоя слава Батыя. Он хотел восстановить власть над русскими, регулярно получать дань, подорвать растущее могущество столицы.

Мамай был настолько уверен в победе, что особо не готовился к сражению, только искал союзников. Ими стали Рязанское и Великое Литовское княжества.

Подготовка Донского

В отличие от хана Дмитрий понимал всю серьезность битвы. Он страстно хотел сбросить татаро-монгольское иго и жить прежней жизнью. Московский князь не только нашел союзников среди половцев, других русских княжеств, но и сам возглавил армию. Донской разучился поддержкой православной церкви, а именно благословением Сергия Радонежского на сражение. Разработка стратегии тоже предрешила исход побоища.

Когда русские решили воевать

Почему дата начала и конца Куликовской битвы именно такая, ведь татаро-монгольское иго держалось на Руси дольше двухсот лет? Побоищу предшествовало несколько событий, которые помогли русским решиться:

- В Золотой Орде настало время внутренних неурядиц и споров, а потому ханская власть ослабла.

- Общество все больше хотело объединить земли, освободиться от захватчиков.

- В 1371 году ярлык на княжение во Владимире получил Михаил Александрович Тверской. Князь Дмитрий Иванович был уязвлен и объявил, что отказывается получать ярлык. Михаила он тоже не пустил на княжество. Через три года после этих событий московский князь вовсе отказался платить ордынцам.

- В 1374 — 1375 году мамайские послы прибыли в Нижний Новгород, где были перебиты разъяренными жителями.

- Череда военных побед тоже укрепила веру русской армии. Тагай был побежден в 1365 году, 1367 год — победа над Булат-Тимуром. Русское войско совершило поход к средней Волге в 1370 году, но вернулось только через шесть лет и не с пустыми руками, а с откупом от правящих мамаевских ставленников.

- В 1378 году Мамай отправлял войско против своенравного Донского, но ордынцы проиграли на реке Вожа. Они разорили Рязань, но победы это не принесло.

Как видите, дата начала Куликовской битвы после всех событий уже «маячила» на горизонте.

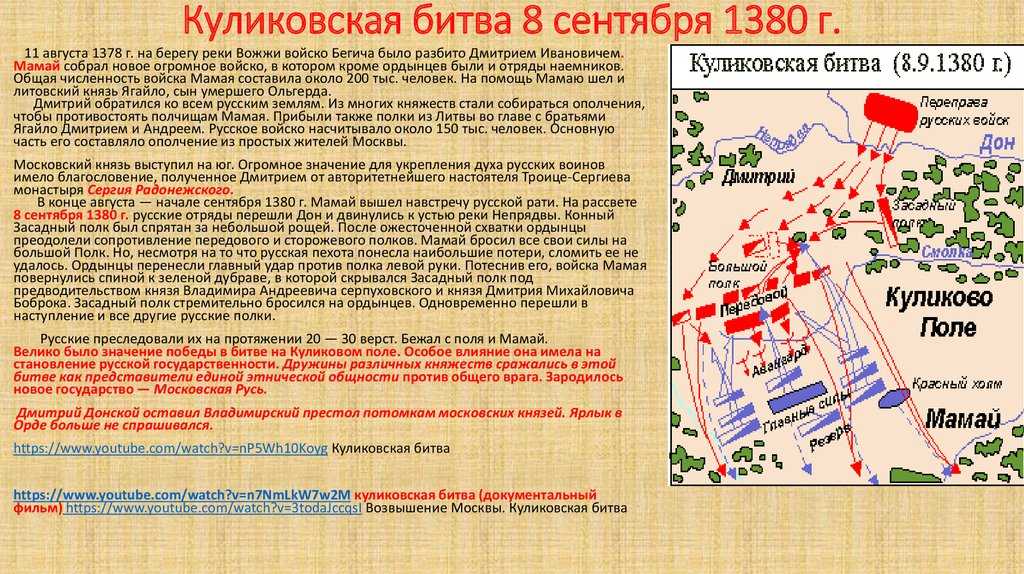

Разделение русского войска

Для победы важно было правильно распределить воинов, с чем Дмитрий Донской успешно справился. К дате начала Куликовской битвы разделение было таким:

- Большой полк, которым командовал сам князь Московский.

- Полк правой руки под руководством Андрея Литовского.

- Передовой полк, в который входили коломенские солдаты.

- Полком левой руки командовали Феодор Моложский и Василий Ярославский.

- Засадный полк находился справа и его возглавил полководец Владимир Андреевич.

- Сторожевым полком командовали Иоанн Тарусский и Симеон Оболенский.

Разумные предосторожности

Если раньше славяне воспринимали сражения с татаро-монголами, как забаву, то с наступлением ига люди стали осторожнее. Больше никто не спешил, русские ждали, когда Дмитрий Иванович приготовит план сражения.

Чтобы большой армии не стало тесно по пути в Коломну, было решено, что военная рать пойдет по трем разным дорогам. Вслед за войском шел обоз, на который воины сложили тяжелые части доспехов. У бояр и князей были большие обозы, где сидели их слуги. Московский князь позвал в поход купцов, так как те хорошо знали южные пути, крымские города, пограничные деревни.

Вслед за войском шел обоз, на который воины сложили тяжелые части доспехов. У бояр и князей были большие обозы, где сидели их слуги. Московский князь позвал в поход купцов, так как те хорошо знали южные пути, крымские города, пограничные деревни.

Из Москвы воины вышли 15 августа, а в Коломне были только 24 того же месяца. В городе уже были союзники, которые откликнулись на призыв о помощи. На другой день Дмитрий Иванович осмотрел всех воинов и разделил их на четыре полка.

Тут становится понятно, что Олег Рязанский предал Донского, хотя до последнего оставался с ним в хороших отношениях. Может, по этой причине Дмитрий решил изменить план. Вместо того, чтобы переходить Оку под Коломной, он уклонился чуть на Запад, прошел рязанские земли. Благодаря такому маневру войско успели догнать припозднившиеся отряды.

Кроме Московского князя, крупных князей в военной кампании больше не было. Участвовал только Дмитрий Иванович с подвластными князьями и боярами. Уже на месте сражения войска начали размещаться. Сначала был Передовой полк, следом за ним Большой. Полки правой и левой руки заняли фланги, а прямо за ними обосновалась конница. В лесу за левым флангом замаскировался Засадный полк.

Сначала был Передовой полк, следом за ним Большой. Полки правой и левой руки заняли фланги, а прямо за ними обосновалась конница. В лесу за левым флангом замаскировался Засадный полк.

В каком году была Куликовская битва, дату мы выяснили, но осталось разобрать положение русского войска на момент битвы. А оно было незавидным, особенно если бы пришлось отступать: в тылу находились глубокие овраги и река. Переправа через реку продемонстрировала захватчикам, что народ готов отстаивать земли и свободу до конца. Ханская армия была вынуждена встать развернутым строем, у нее отсутствовали резервы. Передовые позиции занимал конный полк, а следом шла пехота.

Выбор места

Дата победы в Куликовской битве была близка, но тогда князья еще не знали об этом. Задолго до сражения встал вопрос о месте побоища. Как же выбрали Куликовское поле?

Князья долго спорили, где будет проходить бой: кто-то говорил, что необходимо переправляться на противоположный берег, а другие не хотели оставлять возможность Рязанскому князю и литовским войскам зайти с тыла.

В пользу переправы говорили, что остановка перед ней будет сродни малодушию, зато после переправы боевой дух возрастет. Воины будут знать, что отступать некуда, им придется сражаться до победного. Дмитрию Ивановичу много раз говорили, что полководцы до него переправлялись через реки и в итоге одерживали победы. На это князь Московский возражал, что он не собирается смотреть на достижения других, а хочет освободить родную землю. Донской любил тогда повторять, что есть только два выхода: умереть или победить.

Князь отправил войско через Дон к месту сражения. Нужно было торопиться, потому как прибывшие гонцы сообщили, что Мамай все знает и уже направляется к Дону.

Реку удалось пройти только к ночи, поэтому армии пришлось разбить лагерь неподалеку от Куликовского поля, возле притока реки. Само поле можно было увидеть, если взобраться на прибрежные холмы. Через поле протекала река Смолка, где стояла мамаевская орда, не успевшая помешать переправе русской армии.

Дата, итоги и участники Куликовской битвы говорят, что поле для сражения было выбрано по определенным причинам. Военно-тактическое значение места тоже учитывалось. Если бы русские остались на левом берегу, то все побоище им пришлось обороняться. Теперь же сзади были сожжены мосты и приходилось только наступать. Удар с тыла тоже был исключен благодаря водной преграде и отсутствию переправы.

Военно-тактическое значение места тоже учитывалось. Если бы русские остались на левом берегу, то все побоище им пришлось обороняться. Теперь же сзади были сожжены мосты и приходилось только наступать. Удар с тыла тоже был исключен благодаря водной преграде и отсутствию переправы.

По сказаниям, в ночь перед битвой над полем клекотали орлы, выло много волков, каркали вороны. Потом это объяснили тем, что животные чувствовали, скоро им будет чем полакомиться.

Важный промах

Дата окончания Куликовской битвы, равно как и дата начала изучается в школе вместе с основными событиями сражения. В учебниках истории очень интересно рассказано о происходящих там баталиях, но соответствует ли это реальности? Современные полководцы, изучая карты и документы, дружно заявили, что места на поле для маневров нет. В исторических записях сказано, что татарская армия была намного больше русской, но так как воины не могли развернуться верхом, то потенциал войска так и остался нераскрытым. В центре поля по фронту было всего пять километров, а татарская армия не была разделена на отряды. Это нужно было для того, чтобы атаковать в лоб и численным преимуществом сломить русских.

В центре поля по фронту было всего пять километров, а татарская армия не была разделена на отряды. Это нужно было для того, чтобы атаковать в лоб и численным преимуществом сломить русских.

Такой просчет и привел Золотую Орду к поражению. Дата и причины Куликовской битвы меркнут по сравнению с ошибкой Мамая. Фронтальная атака в месте, где сливаются две реки, татары не могли охватить или обойти русскую армию. Стратегическая инициатива была сразу у русских командиров.

Бой в деталях

Дата и итоги Куликовской битвы сыграли многое в российской истории. Давайте рассмотрим, что тогда происходило, более подробно. Правый полк расположился в перелесках реки Нижний Дубок и ее оврагах. Татары не могли обойти славянские войска, поэтому были вынуждены бить в центр. Правый фланг за сражение показал себя как самый устойчивый полк, были отбиты все атаки врага. По центру войска татары начали побеждать, потому что всей силой обрушивались именно туда.

Больше всего от атаки пострадали пешие воины, но Суздальский и Владимирский полк пришли на выручку и прорыв татар был остановлен.

К середине сражения левый фланг уже не мог сдерживать противника. Солдатам пришлось отойти к реке Непрядве. Наступательная атака ордынцев была усилена, потому что появился шанс обойти левый фланг Большого полка. Если бы не Резервный полк, то неприятелей было не остановить. В случае неудачи солдаты все погибли, потому что безопасных путей к отступлению не было. Нельзя было спрятаться в лесах, оврагах или кущах, потому что тогда бы татары порубили все войско.

Во время сражений на левом и правом фланге, войско вместе с князем Боброком затаилось в Зеленой Дубраве. Силы противника были больше, но командир не спешил помогать полкам, да и сильный ветер дул в лицо. Как только ветер стих, Боброк отдал приказ атаковать. Засадный полк неожиданно появился с тыла и напал на основные войска противника.

В дату Куликовской битвы участники со стороны противника были изрядно вымотаны, к тому же у татар не осталось запасного подкрепления. Стремительная атака Засадного полка переломила ход побоища, ведь атаку поддержали и солдаты других флангов. Так как отходить было некуда, то все воины, стоявшие на ногах, продолжили атаковать противника.

Так как отходить было некуда, то все воины, стоявшие на ногах, продолжили атаковать противника.

Дата Куликовской битвы и место говорят, что славянам надоело терпеть и отражать атаки, поэтому они сами решили наступать. Появление Засадного полка вынудило ордынцев отступить в реку Непрядву. Было много утонувших солдат, а те, кто остался жив, бежал к Красному холму. Из татарского войска удалось спастись только имевшим запасных лошадей, весь же лагерь Золотой Орды достался русской армии.

Когда по округе разнеслась весть о поражении Мамая, литовцы, находящиеся за сорок километров от места сражения, начали быстро отступать. Олегу Рязанскому ничего не оставалось, как после победы русских сбежать в Литву.

Путь домой

Быстрое сражение подарило истории всего одну его дату, события Куликовской битвы с лихвой восполнили все недостатки. Когда воины перестали преследовать врагов, Донской приказал пересчитать всех живых солдат. Больше недели победители уносили тела с поля и хоронили товарищей.

После погребения пришла пора идти обратно. Русский обоз стал гораздо больше за счет захваченных татарских телег с оружием, одеждой и другим скарбом. На Рязанских землях солдаты бесчинствовали, и князь молчал, но как только они остались позади, от Донского поступил запрет на разграбление других земель.

Коломны армия победителей достигла 21 сентября, а в Москве войско 28 сентября уже торжественно встречали. Дмитрий Иванович получил прозвище Донской после победы над игом.

Гонцы сразу же рассказали москвичам о победе, жители княжества радовались. Донского приветствовали счастливыми возгласами, он уделил внимание нищим, сиротам, вдовам, убогим. Чуть позже Донской поблагодарил игумена Сергия за благословение.

Итоги

В каком году закончилась Куликовская битва нам уже известно, пришла пора подвести итоги сражения. Победа Донского доказала всем, что Золотую Орду можно победить, но главное не это. Сторонников процесса объединения стало больше, все, князья согласились сражаться с ордынцами. Рязанский признал ошибки и согласился, чтобы его отношения с Ордой и Литвой контролировал Дмитрий Донской.

Рязанский признал ошибки и согласился, чтобы его отношения с Ордой и Литвой контролировал Дмитрий Донской.

Конечно, важна дата начала и конца Куликовской битвы, битвы, которая стала примером для многих, но сражение не означало вечную победу. Вскоре вместо мамаевской Орды возникло другое государство с Тахтомышем во главе. Хан провозгласил себя главой Золотой Орды, и русские правители были вынуждены считаться с ним. Внезапное нападение на Москву привело к тому, что даже Дмитрий Донской подчинился татарскому хану.

Дата, когда была Куликовская битва, обещала стать праздником, но этого не случилось. Не получилось сбросить власть татар и уничтожить Орду, до этого было еще очень долго.

Заключение

Куликовская битва интересна не только отечественным историкам, но и зарубежным. Последние посчитали Мамаево побоище неудачной попыткой освобождения государства от ига. В то же время отечественные ученые утверждают, что правление Донского не прошло незамеченным. Победа в Куликовской битве помогла Дмитрию объединить земли, центром правления которых окончательно стала Москва. Золотая Орда после поражения тоже уже не была прежней, а постепенно ослабевала.

Золотая Орда после поражения тоже уже не была прежней, а постепенно ослабевала.

Другие историки утверждают, что во времена правления Донского приходилось очень тяжело, а неудавшаяся попытка только ухудшила ситуацию. В любом случае Куликовская битва важна для российской истории. После победы русских на Москву боялись нападать, враги стали остерегаться и набегов на далекие русские земли.

К сожалению, сейчас подвиг Дмитрия Ивановича часто недооценивают. Люди просто не понимают, что собрать такое количество людей и повести их через всю страну под силу далеко не каждому. Не говоря уже о том, что нужно выработать стратегию и воодушевить солдат.

Пусть Дмитрий Московский тогда не победил, но он дал народу больше, чем победу — веру в свои силы, надежду. Князья перестали воевать и наконец объединили усилия против общего врага, от этого русское государство только выиграло. Те, кто не помнит истории, не имеют будущего.

Похожие статьи

События

Когда закончилась холодная война: исторические события, которые привели к концу холодной войны

События

Соборное уложение: дата принятия, основные положения

События

Мюнхенское соглашение 1938 года

События

Синопское сражение: дата, исторический ход событий

События

20-й съезд КПСС: дата проведения, значение

События

Расшифровка РККА и что она значит

Куликовская битва: как русские освободились от мусульманской Орды (American Thinker, США)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Автор с сочувствием к русской стороне описывает Куликовскую битву. Перед этим он дает негативный по отношению к Орде обзор отношений Руси с исламским миром до и после битвы. Поскольку издание маленькое, он не боится прослыть политически некорректным и явно пишет все, что думает, не боясь обвинений в исламофобии.

Перед этим он дает негативный по отношению к Орде обзор отношений Руси с исламским миром до и после битвы. Поскольку издание маленькое, он не боится прослыть политически некорректным и явно пишет все, что думает, не боясь обвинений в исламофобии.

Раймонд Ибрагим (Raymond Ibrahim)

8 сентября 1380 года Россия начала свой длительный марш к освобождению от татарского ига, проведя сражение, которое для российской истории важно не меньше, чем битва при Пуатье и осада турками Вены для Запада.

Придя на Русь примерно в 1240 году, монголы были язычниками, но к 1300 году они полностью исламизировались. В их среде начали понимать арабский язык. «В Сарае, как называли столицу Золотой Орды в низовьях Волги, появился весь мусульманский истэблишмент, включая кадиев, муфтиев и им подобных. Там безраздельно властвовал свод мусульманских законов шариат». «С таким багажом русско-татарское общество вступило в средневековой период христианско-мусульманского пограничного противостояния, то есть, в хорошо всем знакомую парадигму вражды и войны, прерываемую краткими промежутками, когда огромные суммы золота и толпы рабов шли из России в Орду».

В 1327 году двоюродный брат золотоордынского Узбек-хана Шевкал («истребитель христианства», как о нем повествуют русские летописи) попросил родственника о благодеянии: «Позволь мне пойти на Русь и уничтожить их христианскую веру, убить их князей и привести к тебе их жен и детей». Узбек-хан согласился. Шевкал во главе огромного войска вторгся на Русь «с огромной надменностью и жестокостью». Он начал страшные гонения на христиан, применяя силу, грабежи, пытки и насилие. Русские понимали причину своих возобновившихся страданий. Повсюду в летописях о них пишут как о «защитниках веры, сражающихся за спасение христианства от мародерствующих неверных, которыми движет религиозная ненависть». Более того, зверства монголов неизменно описываются как примеры «продолжающейся религиозной войны».

Когда в 1359 году государственная структура Золотой Орды начала разрушаться от внутренних разногласий, Московское княжество стало оказывать открытое неповиновение своим хозяевам. Поэтому хан Мамай решил подавить мятежников и «навязать русским ислам». В 1380 году он направился в сторону Москвы во главе 100-тысячного войска, как указывают некоторые источники. Русские приняли вызов, похвастав, что «проверят свои мечи в битве за русскую землю и христианскую веру на доспехах мусульман».

В 1380 году он направился в сторону Москвы во главе 100-тысячного войска, как указывают некоторые источники. Русские приняли вызов, похвастав, что «проверят свои мечи в битве за русскую землю и христианскую веру на доспехах мусульман».

Примерно 50 000 русских под предводительством великого князя Московского Дмитрия Ивановича вышли и встретили хана на Куликовом поле, находящемся возле реки Дон, за одним из ее притоков. Армии противников были настолько многочисленны, что развернулись по фронту на 12 километров. Христиане заняли выгодные позиции между реками и густыми лесами, ограничив тем самым татарской коннице пространство для маневра и флангового обхода.

«Я не стану защищать свое лицо и прятаться сзади. Давайте все мы как братья будем сражаться вместе, — сказал Дмитрий, когда знать стала уговаривать его поберечься. — Я хочу погибнуть за христианскую веру перед всеми и прежде всех, показав это словом и делом, чтобы все остальные, кто увидит это, набрались храбрости». (У великого князя было и другое, более практичное обоснование преимуществ сражения над пленом: «Лучше нам пасть в сражении, чем стать рабами этих неверных». )

)

Куликовская битва началась 8 сентября 1380 года, ровно 640 лет тому назад. Летописец пишет: «Это было такое жестокое побоище, такое страшное сражение и великий шум, какого никогда не было в русских княжествах. Кровь текла подобно ливню, и с обеих сторон было много убитых». Русских было вдвое меньше, но они, «желая отомстить татарам за свои обиды», сражались яростно и отчаянно. Верный своему слову Дмитрий всегда был впереди, «нанося удары налево и направо, и многих побив. Сам он был окружен многими татарами и много раз ранен в голову и в тело».

Яростное сражение продолжалось несколько часов. Но несмотря на тяжелые потери, русские при помощи находившейся в засаде, а потом поскакавшей в атаку из густых лесов конницы сумели разгромить мусульман. Таким образом, великий князь Дмитрий, который, узнав о бегстве монголов, мгновенно потерял сознание от большой кровопотери и едва не умер, привел русских к их первой крупной победе над золотоордынскими угнетателями за 150 лет их «ига». Куликовская битва развеяла миф о непобедимости монголов, а Москва удостоилась больших почестей.

Куликовская битва развеяла миф о непобедимости монголов, а Москва удостоилась больших почестей.

Но до полного освобождения было еще 100 лет. К 1382 году ордынцы оправились, набрались сил, обзавелись новым ханом вместо Мамая и напали на Москву. Они дотла сожгли почти весь город и оставили после себя 24 000 трупов. Но жизнестойкое княжество осталось главной русской занозой в боку у Орды. В 1409 году эмир Едигей предупредил великого князя Василия Дмитриевича о необходимости в полной мере выплачивать подушевую подать (у мусульман она называется джизья). Почему? «Чтобы беда не постигла твою землю, христиане не встретили свой смертный час, а наш гнев и война не пали на вас». Предупреждение было проигнорировано, и Едигей пошел в поход, в котором пограбил и пожег много населенных пунктов, включая Москву. Правда, захватить ее он так и не смог.

То, что было достигнуто на Куликовом поле, у русских уже нельзя было отнять, «провернуть назад», как это делается с кинопленкой. В последующие десятилетия Москва продолжала усиливаться, рос ее престиж, а Орда постепенно ослабевала и теряла влияние. Наконец, в октябре 1480 года, ровно через 100 лет после Куликовской битвы, два войска, русское и ордынское, сошлись на реке Угре, и «тогда пришел конец ордынским царям», как пишет летописец. «Затем мы в нашей русской земле освободились от бремени повиновения мусульманам и начали возрождаться, как после зимы с приходом ясной весны».

Наконец, в октябре 1480 года, ровно через 100 лет после Куликовской битвы, два войска, русское и ордынское, сошлись на реке Угре, и «тогда пришел конец ордынским царям», как пишет летописец. «Затем мы в нашей русской земле освободились от бремени повиновения мусульманам и начали возрождаться, как после зимы с приходом ясной весны».

Примечание. Все цитаты для статьи взяты из книги автора «Меч и ятаган. 14 столетий войны между исламом и Западом» (Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West).

В проповеди о рождении «Отечества» путинский патриарх Кирилл приравнивает вторжение в Украину к защите православной веры

Куликовское сражение между русскими войсками и Золотой Ордой 8 сентября 1380 года, в котором русские войска одержали победу. Хотя монгольское господство на территории современной России не закончилось в тот день, победа на Куликово грубо считается началом конца монгольского завоевания и рождением современной России. 8 сентября также является днем, когда православные христиане (наряду с католиками и некоторыми англиканами) отмечают рождение Девы Марии. Совпадение этих двух дат стало важным пробным камнем в русском самопознании.

Совпадение этих двух дат стало важным пробным камнем в русском самопознании.

Русская Православная Церковь до сих пор использует так называемый «старый календарь», согласно которому прошедшая среда (21 сентября) была 8 сентября. Празднование этого важного праздника состоялось на следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о своей «частичной мобилизации» около 300 000 российских резервистов, что стало явным ответом на череду поражений, которые Россия потерпела на Украине в последние недели.

Патриарх Московский Кирилл, глава Русской православной церкви, таким образом, использовал празднование праздника, чтобы еще раз продемонстрировать, что он полностью готов действовать в качестве путинской религиозной пропагандистской машины. Совершая в среду Божественную литургию в Зачатьевском монастыре, который традиционно считается старейшим женским монастырем Москвы (исторически сомнительное утверждение), Патриарх начинает свою проповедь с воспоминания не о рождении Пресвятой Богородицы, а о рождении Отечества. в Куликовской битве.

в Куликовской битве.

«Сегодняшний день знаменателен в истории нашего Отечества по многим причинам, но, пожалуй, самая яркая и знаменательная — Куликовская битва», — говорит он собравшимся верующим, прежде чем отметить, что враг не знал, что молитвы русских вероятно, были более эффективны в день, посвященный Деве Марии, подразумевая, что русская победа в тот день была прямым результатом вмешательства Пресвятой Богородицы.

Не то чтобы женщина, которую православные широко называют 9-й0011 Богородица (Богоносица) — т.е. Деве Марии, чье рождение стало причиной праздника, в остальной части речи уделяется много внимания. Потому что нет. Вместо этого Патриарх Кирилл гораздо больше сосредоточен на знаменитой битве и ее уроках для своей современной паствы. Он заявляет, что отступление от мирских вещей возможно, но невозможно отступить «от веры» — мощная линия, ставшая теперь стандартом в его проповедях, которая проводит эквивалентность между российской агрессией на Украине и защитой и жизнью православной веры.

Затем он снова стирает Украину с исторической карты, говоря, что люди должны молиться, чтобы «Святая Русь воссоединилась». Как он ясно дал понять ранее, Украина, по его мнению, является не независимым государством, а территорией-изгоем в составе России. И сохранить Украину в составе России — святое обязательство. Также очевидно, как выглядит победа Девы Марии (в конце она восклицает).

После всех этих месяцев легко перестать слушать болтовню далекого священнослужителя, который явно находится в кармане опасного авторитарного человека, который держит палец на ядерной кнопке. Понятно, что для душевного спокойствия это нехорошо. Добавьте к этому его упорство в ссылках на историю, совершенно непонятную на Западе.

Но Патриарх Кирилл посылает четкий сигнал о том, как он и, возможно, Владимир Путин видят войну в Украине и как они хотели бы, чтобы ее видел русский народ. Если мы перестаем обращать внимание, мы делаем это на свой страх и риск.

Теги

православиепатриарх кириллрусская православная церковьдева мариявладимир путинИстория Коломны | Россия

XII векПервое упоминание

Коломна впервые упоминается в 1177 в Лаврентьевском кодексе. Эта дата считается официальной датой основания Коломны, хотя к тому времени она уже существовала и должна была быть основана раньше. В это время Коломна входила в состав Рязанского княжества и, поскольку находилась на слиянии рек Москвы и Оки, имела важное значение для княжеской торговли и обороны. В середине XII века Коломна стала столицей Коломенского княжества в составе Рязанского княжества.

Эта дата считается официальной датой основания Коломны, хотя к тому времени она уже существовала и должна была быть основана раньше. В это время Коломна входила в состав Рязанского княжества и, поскольку находилась на слиянии рек Москвы и Оки, имела важное значение для княжеской торговли и обороны. В середине XII века Коломна стала столицей Коломенского княжества в составе Рязанского княжества.

13 век

Коломенская битва

Во время монгольского нашествия на Русь Рязань была первым городом, павшим в декабрь 1283 . После этого монголо-татары отправились в Коломну. 1 января 1238 года они достигли города, но встретили там объединенное русское войско во главе с великим князем Юрием Всеволодовичем Владимирским, его сыном Всеволодом Юрьевичем и воеводой Еремеем Глебовичем. Князь Роман Ингваревич Коломенский также участвовал с остатками рязанского войска. Однако русские были значительно в меньшинстве, и хотя Кюльхан, сын Чингисхана, был убит в битве, монголо-татары одержали победу, и Коломна пала. В бою погибли князь Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович. В 1293 Коломна в очередной раз была разграблена войсками Золотой Орды, когда Дюден возглавил карательный поход на Русь.

В бою погибли князь Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович. В 1293 Коломна в очередной раз была разграблена войсками Золотой Орды, когда Дюден возглавил карательный поход на Русь.

XIV век

Вхождение в состав Московского княжества

В 1301 Коломенское княжество стало первой территорией, вошедшей в состав Московского княжества. Позже он был отдан в придаток сыновьям московских князей, в том числе князю Дмитрию Ивановичу (впоследствии Дмитрию Донскому), женившемуся в Коломне в 9 г.0027 1367 . Именно в Коломне Дмитрий Донской собирал войска перед тем, как они отправились на победу над Золотой Ордой в битве на Куликовом поле в 1380 . Затем Коломна была разграблена ханом Тохтамышем в 1382 годах в рамках его карательной кампании. В 1385 годах великий князь Олег Рязанский неожиданно отнял Коломну у Московского княжества и вернул ее лишь через несколько лет после вмешательства преподобного Сергия Радонежского, стремившегося создать согласие между русскими князьями.

XV век

Татарские набеги

Из-за своего расположения к югу от Москвы Коломна часто подвергалась набегам различных татарских войск. В 1408 эмир Золотой Орды Эдигу разграбил город. Позже 15 и 16 века принесли новые угрозы со стороны Казанского и Крымского ханств. Первое нападение произошло в 1440 , когда казанский хан Олуг Мёксаммад разграбил город.

XVI век

Коломенский Кремль

В 1521 деревянная крепость Коломны не оказалась препятствием для крымского хана Мехмеда I Герая, когда он разграбил Коломну и использовал ее как свою базу для последующего объединенного крымско-татарского нападения на Москву. Поэтому в 1525 годах великий князь Руси Василий III приказал построить новую каменную крепость для защиты южной границы Руси. Строительство завершено в 1531 . Первоначальная постройка имела 17 башен, простиралась на 1640 метров, а в некоторых местах ее стены достигали 21 метра в высоту и 4,5 метра в ширину. Однако Кремль не мог защитить от огня, и крымский хан Девлет I Герай сжег город перед своим опустошительным набегом на Москву в 9 г.0027 1571 .

Однако Кремль не мог защитить от огня, и крымский хан Девлет I Герай сжег город перед своим опустошительным набегом на Москву в 9 г.0027 1571 .

17 век

Смутное время

Восстание под предводительством Ивана Болотникова смогло захватить большую часть Коломны в 1606 , хотя и не смогло взять Кремль. Оттуда повстанцы двинулись вперед в Коломенское недалеко от Москвы. И в 1609 , и в 1611 город был оккупирован польско-литовскими войсками. Марина Мнишек, бывшая русская царица и вдова Первого и Второго Лжедмитрия, бежала в Коломну в 9 г.0027 1611 и оттуда продолжила свои попытки сделать царем своего маленького сына Ивана, известного как Воришка. Она была вынуждена бежать в 1612 . Легенда гласит, что позже она была заточена в Коломенский Кремль и умерла там в 1614 , что объясняет название одной из башен — Маринкина башня.

XVIII век

В 1730 был создан герб города с изображением колонны между двумя звездами, так как существует теория, что название города связано с русским словом «колонна». В 1781 Коломна стала центром Коломенского округа Московской губернии и в 1784 был утвержден план города Коломны.

В 1781 Коломна стала центром Коломенского округа Московской губернии и в 1784 был утвержден план города Коломны.

XIX век

В 1863 Коломна была связана с Москвой железнодорожным сообщением, что привело к промышленному развитию города. В том же году в городе были открыты машиностроительный и паровозостроительный заводы. В 1864 году через реку Оку был открыт мост, позволивший продолжить движение железной дороги до Рязани.

ХХ век

Советская эпоха и Вторая мировая война

Советская власть была установлена в Коломне 26 октября 1917 и большевики начали закрывать и грабить городские церкви. Накануне Великой Отечественной войны в Коломне оставались открытыми только две церкви. Коломна не была оккупирована во время Второй мировой войны, хотя был период в 1941 , когда город находился в опасности, пока не было остановлено наступление гитлеровцев.