Штурм Зимнего, залп «Авроры», Керенский в женском платье: мифы об Октябрьском перевороте

7 ноября 2014, 05:36,

обновлено 5 ноября 2014, 05:36

Новая страница 1

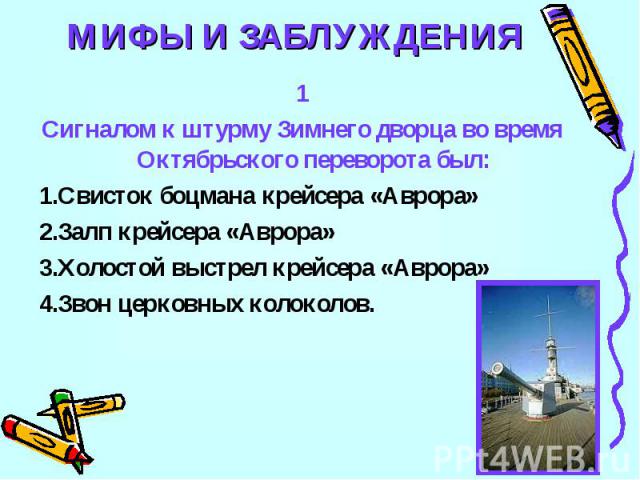

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Наиболее известные символы Октябрьской революции — выстрел «Авроры», штурм Зимнего дворца — являются самыми живучими мифами, созданными советской историографией. Действительность несколько отличалась от официальной мифологии, свидетельствуют современные историки.

О том, какие мифы о перевороте дожили до наших дней и какова историческая основа каждого из них, а также о том, что происходило в Петрограде после 25 октября 1917 года — в специальном материале ТАСС.

Истоки мифа — в кино

Штурм госпиталя, а не Зимнего

«Петроград стал походить на деревню»

Попытка отстранить большевиков от власти

«Революция сделана в Германии»

Новая страница 2

Истоки мифа — в кино

«Самые живучие мифы, связанные с Октябрьской революцией, — это легендарный залп «Авроры», послуживший сигналом к началу вооруженного восстания, и штурм Зимнего дворца как центральное событие. В реальности не было ни залпа по Зимнему, ни штурма как такового, но мифы живут во многом благодаря фильму Сергея Эйзенштейна «Октябрь», гениальному мифологическому кинодокументу, который позже воспринимался практически как кинохроника», — рассказывает старший научный сотрудник Музея политической истории России (бывшего Музея Революции) Сергей Спиридонов.

В реальности не было ни залпа по Зимнему, ни штурма как такового, но мифы живут во многом благодаря фильму Сергея Эйзенштейна «Октябрь», гениальному мифологическому кинодокументу, который позже воспринимался практически как кинохроника», — рассказывает старший научный сотрудник Музея политической истории России (бывшего Музея Революции) Сергей Спиридонов.

Император Николай II

© Фотохроника ТАСС/Архив

В штурме Зимнего многие историки усматривают аналогию со штурмом Бастилии во время Великой французской революции 1789 года — известно, что в первые годы советской власти большевики, реализуя свой «План монументальной пропаганды», во многом ориентировались на французский опыт и активно его заимствовали.

«Неверным является также представление о том, что руководителем восстания был Ленин, а не Троцкий, — отмечает Спиридонов. — Этот сюжет и в наши дни недостаточно освещен отечественными авторами. Современные историки все больше склоняются и к той точке зрения, что события 25 октября 1917 года были все же не революцией, а переворотом. Революция началась в феврале и продолжалась как процесс, и большевистское восстание было лишь частью этого процесса. Об установлении нового строя после восстания говорить сложно, поскольку на тот момент Россия переживала переходный период, ожидая созыва Учредительного собрания, поэтому можно сказать, что никакого строя не было вообще”.

Революция началась в феврале и продолжалась как процесс, и большевистское восстание было лишь частью этого процесса. Об установлении нового строя после восстания говорить сложно, поскольку на тот момент Россия переживала переходный период, ожидая созыва Учредительного собрания, поэтому можно сказать, что никакого строя не было вообще”.

Наименее живучим оказался миф о бегстве главы последнего временного правительства Александра Керенского из Зимнего дворца утром 25 октября. Слух родился в первые дни Октябрьской революции — разные авторы высказывали разные версии, и, помимо общеизвестной о бегстве в женском платье, звучали также утверждения, что Керенский бежал в матросском костюме — такая версия встречается, например, в мемуарах барона Николая Врангеля. «Этот миф на сегодня уже полностью развенчан», — отметил Спиридонов.

Сам Керенский в своей книге «Россия на историческом повороте» так писал об этих событиях:

{photo:3887479:’Владимир Ульянов (Ленин)’:’left’:’50’}

«Ночь с 24 на 25 октября прошла в напряженном ожидании. Мы ждали прибытия с фронта воинских частей. Я вызвал их загодя, утром 25 октября они должны были быть в Петрограде. Однако вместо войск поступили телеграммы и телефонограммы о блокаде и саботаже на железных дорогах.

Мы ждали прибытия с фронта воинских частей. Я вызвал их загодя, утром 25 октября они должны были быть в Петрограде. Однако вместо войск поступили телеграммы и телефонограммы о блокаде и саботаже на железных дорогах.

К утру (25 октября) войска так и не прибыли. Центральная телефонная станция, почтамт и большинство правительственных зданий были заняты отрядами Красной гвардии. Здание, где всего лишь день назад проходили бесконечные и бессмысленные дебаты Совета Республики, также захватили красногвардейцы.

Зимний дворец оказался в полной изоляции, с ним не было даже телефонной связи. После краткого совещания было решено, что я немедленно отправлюсь навстречу эшелонам с войсками. Мы были абсолютно уверены, что паралич, охвативший демократический Петроград, будет преодолен, как только все поймут, что заговор Ленина — это не плод какого-то недоразумения, а предательский удар, полностью отдающий Россию на милость немцев«.

Новая страница 3

Штурм госпиталя, а не Зимнего

Зимний дворец в октябре 1917 года охранялся, а с началом волнений в Петрограде 24-25 октября его охрана была усилена, прежде всего, потому, что в здании с 1915 года располагался госпиталь для солдат.

«Нельзя сказать в полном смысле этого слова, что штурма Зимнего не было, — говорит советник директора Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук Юлия Кантор. — Не было масштабного вооруженного восстания, аналогичного Французской революции, не было представленной в фильме Эйзенштейна людской лавы, текущей через Арку Главного штаба вдоль Дворцовой площади и штурмующей ворота Зимнего дворца».

ГОСПИТАЛЬ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Зимний дворец перестал быть официальной императорской резиденцией с 1904 г., здесь проводили лишь приемы и торжественные церемонии. Царская семья переехала в Александровский дворец в Царском Селе. В октябре 1915 г. в здании был устроен госпиталь имени цесаревича Алексея Николаевича. Под госпитальные палаты были отданы восемь парадных залов Невской и Большой анфилад, а также Пикетный и Александровский залы. В Фельдмаршальском зале располагалась перевязочная, в Петровском зале устроили помещение для дежурных врачей, в Гербовом — операционную, в Военной галерее 1812 года хранили белье и медицинский инвентарь, на хорах Николаевского зала и Аванзала разместились санитары, в жилых апартаментах — сестры милосердия.

Этот госпиталь был предназначен только для солдат, и попадали сюда только тяжелораненые, нуждавшиеся в сложном лечении или операциях.

Приказ об эвакуации раненых из госпиталя был отдан еще вечером 25 октября, процесс начался наутро. Официально госпиталь в Зимнем дворце был закрыт 28 октября 1917 года.

“Охрана была на Иорданском и Комендантском подъездах, главный вход со стороны Дворцовой был закрыт, со стороны площади были юнкера, поэтому говорить, что не было нужды штурмовать Зимний, нельзя. Однако не было, во-первых, команды о штурме, не было задачи штурма, а была задача-максимум арестовать Временное правительство, — рассказывает Кантор. — Открытым оставался единственный вход в Зимний дворец — вход в покои Ея Величества. Обнаружив эту дверь открытой, отряд Антонова-Овсеенко идет по абсолютно темным и пустым помещениям Зимнего дворца, они не знают, где находится Временное правительство, и плана дворца у них нет, где расположены помещения, они тоже точно не знают. Они знают только, что там нет Керенского”.

Они знают только, что там нет Керенского”.

Побег Керенского

Представитель Эрмитажа рассказала и о том, что послужило основой для появления мифа о том, что Керенский бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье. “Речь шла о платье сестры милосердия, и миф о нем возник из того факта, что в Зимнем дворце с 1915 года существовал госпиталь, — отметила она. — Те, кто входил вечером 25 октября в Зимний дворец, в том числе группа Антонова-Овсеенко, приходили и в госпиталь, и даже пытались срывать бинты с раненых, полагая, что так замаскировались члены Временного правительства, об этом вспоминали и врачи, и сестры милосердия. Выздоравливавшие раненые оказали им серьезное сопротивление, используя в качестве средств самообороны костыли и весь подручный инвентарь.”

Факт существования госпиталя и присутствия в нем раненых в революционную ночь, по словам Юлии Кантор, замалчивался в советскую эпоху, поскольку не согласовывался с общим тоном, избранным для создания историографической картины событий. “Известно, что выстрел “Авроры” был холостым, а вот пушки от Петропавловской крепости действительно палили, и несколько человек были ранены шрапнелью, причем обстрел Зимнего дворца восставшие вели, зная, что там находится госпиталь, и раненых не успели эвакуировать. В советское время никогда не говорили о госпитале, потому что палили по лежачим, по солдатам, которых сам же Ленин называл пролетариями в шинелях, и это совершенно меняет картину”.

“Известно, что выстрел “Авроры” был холостым, а вот пушки от Петропавловской крепости действительно палили, и несколько человек были ранены шрапнелью, причем обстрел Зимнего дворца восставшие вели, зная, что там находится госпиталь, и раненых не успели эвакуировать. В советское время никогда не говорили о госпитале, потому что палили по лежачим, по солдатам, которых сам же Ленин называл пролетариями в шинелях, и это совершенно меняет картину”.

Во время захвата Зимнего погибли 6 человек

Вошедший в Зимний дворец отряд Антонова-Овсеенко, насчитывавший, по данным Кантор, от 8 до 15 человек, около часа блуждал по зданию, пока не вышел к Малахитовому залу и оттуда — к Малой столовой. “В этих помещениях были слышны голоса и горели камины, а в воспоминаниях врачей и сестер милосердия сохранились свидетельства о том, что весь пол там был усеян мелкими белыми и розовыми бумажками — Временное правительство жгло и уничтожало архив”, — рассказала Кантор.

Читайте также

Как «Аврора» не стала «Юноной»: малоизвестные факты о легендарном крейсере

По ее словам, отряд Антонова-Овсеенко был не единственным, входившим во дворец в тот исторический дождливый четверг. К моменту появления посланников из Смольного отдельные группы ходили и по дворцу, и по госпиталю.

К моменту появления посланников из Смольного отдельные группы ходили и по дворцу, и по госпиталю.

Во время захвата Зимнего погибли шесть человек и пострадали до двух десятков — главным образом, в результате обстрелов.

Музея революционные события не коснулись — он был отделен от дворца глухой стеной, прохода между ними не было, а часть коллекции эвакуировали в Москву еще в начале 1914 года. Картинная галерея оставалась на месте. Наутро после взятия Зимнего дворца в Эрмитаж для охраны был послан вооруженный отряд.

“Зимний дворец стал режимным объектом уже наутро, а три дня спустя был национализирован, и это спасло его от грабежа и разрушений. Действительности соответствуют данные о разграблении винных подвалов Зимнего дворца. Чтобы прекратить пьянство, было решено вылить вино, и вода Зимней канавки стала красной, — говорит Юлия Кантор. — Вскоре в Зимнем дворце был устроен Музей революции”.

Новая страница 4

«Петроград стал походить на деревню»

По словам Сергея Спиридонова, Петроград не сразу заметил, что произошла революция. «За восемь месяцев, прошедших с февраля, горожане успели привыкнуть и к стрельбе на улицах, и к частой смене правительств, разгул уличной преступности, как и погромы против буржуазии и офицеров, начались еще с февраля, поэтому поначалу никто не подумал, что произошло нечто особенное, и паники в городе тоже не было».

«За восемь месяцев, прошедших с февраля, горожане успели привыкнуть и к стрельбе на улицах, и к частой смене правительств, разгул уличной преступности, как и погромы против буржуазии и офицеров, начались еще с февраля, поэтому поначалу никто не подумал, что произошло нечто особенное, и паники в городе тоже не было».

«Наши враги были уверены, что дело идет об эпизоде, что завтра-послезавтра, через неделю, Советская власть будет сброшена. — Писал Троцкий. — В Смольном появились первые иностранные консулы и члены посольств, движимые столько же текущими деловыми потребностями, сколько любопытством. Корреспонденты спешили туда со своими записными книжками и фотографическими аппаратами. Все торопились посмотреть, как выглядит новая власть, ибо были уверены, что через день-два будет уже поздно».

{photo:3887496:’Первое заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, 1917 год’:’left’:’50’}

При этом Троцкий утверждал, что «в городе царил полный порядок», хотя и признавал, что достаточно тяжелым испытанием для новой власти стала «итальянская забастовка» всех государственных служащих, продолжавшаяся почти два месяца: приходя на работу, чиновники саботировали исполнение своих обязанностей и не давали хода делам, однако по завершении забастовки госучреждения возобновили работу.

Как вели себя большевики

В мемуарах того времени сохранилось немало свидетельств о том, как вели себя представители новой власти.

«Петроград все больше стал походить на деревню — даже не на деревню, а на грязный стан кочующих дикарей, — вспоминал Н. Врангель. — Неряшливые серые оборванцы, в шинелях распашонками, все более и более мозолили глаза, вносили всюду разруху. Невский и главные улицы стали беспорядочным неряшливым толкучим рынком. Дома были покрыты драными объявлениями, на панелях обедали и спали люди, валялись отбросы, торговали чем попало. По мостовой шагали солдаты с ружьями, кто в чем, многие в нижнем белье. Часовые на своих постах сидели с папиросами в зубах на стульях и калякали с девицами. Все щелкали семечки, и улицы были покрыты их шелухой. В бывших придворных экипажах, заложенных исхудалыми от беспрерывной гоньбы придворными лошадьми, катались какие-то подозрительные типы. В царских автомобилях, уже обшарпанных, проезжали их самодовольные дамы».

Весь драматизм октябрьских событий оценил отрекшийся император Николай II, следивший за столичными новостями из Тобольска. Информация к бывшему царю поступала с опозданием, и еще 4 ноября Николай ничего не знал о том, что в Петрограде совершилось вооруженное восстание и к власти пришли большевики. «Уже два дня не приходят агентские телеграммы (телеграммы Петроградского телеграфного агентства. — ТАСС) — должно быть, неважные события происходят в больших городах!» — писал Николай в дневнике. Лишь 17 ноября бывший «хозяин земли Русской» узнал о произошедшем в Петрограде. В этот день он сделал в дневнике такую запись: «Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени».

Новая страница 5

Попытка отстранить большевиков от власти

В конце октября противники большевиков предприняли попытку отстранить их от власти и восстановить Временное правительство. Из Гатчины к городу выдвинулись войска, руководимые Керенским. Стычки между сторонниками старой и новой власти происходили также в Москве и на фронте.

Стычки между сторонниками старой и новой власти происходили также в Москве и на фронте.

Керенский вспоминал, что к моменту его выступления с войсками большевики захватили самую мощную радиотелеграфную станцию в стране, Царскосельскую, и использовали ее для пропаганды своей политики мира и выхода из войны. «Противостоять ленинской пропаганде нам было нечем», — признавал бывший глава правительства.

«Петроградское Телеграфное Агентство, железнодорожный телеграф, радиотелеграфная станция Царского Села приносили со всех концов вести о грандиозных силах, которые движутся на Петроград для того, чтобы покорить там мятежников и утвердить порядок, — писал Троцкий о событиях 27-28 октября. — Керенский бежал на фронт, и буржуазные газеты сообщали, что он ведет оттуда против большевиков несметные войска. Мы были оторваны от страны, телеграф не хотел нам служить».

28 октября начались волнения в Петрограде.

Лев Троцкий выступает перед революционными солдатами

© Фотохроника ТАСС/Архив

«Буржуазная молодежь выходила из оцепенения и, подталкиваемая прессой, развертывала на Невском все более широкую агитацию против Советской власти, — вспоминал Троцкий. — При помощи буржуазной толпы юнкера разоружали отдельных красногвардейцев. На более глухих улицах красногвардейцев и матросов пристреливали. Группа юнкеров захватила телефонную станцию, были сделаны, с той же стороны, попытки захватить телеграф, почту; наконец, нам донесли о том, что три броневика попали в руки какой-то враждебной нам военной организации. Буржуазные элементы явно поднимали голову. В газетах провозвещалось, что мы доживаем последние часы. Наши люди перехватили несколько секретных приказов, из которых было ясно, что против Петроградского Совета создана боевая организация, в центре которой стоял так называемый Комитет защиты революции. Мы были изолированы от армии и от всей страны».

— При помощи буржуазной толпы юнкера разоружали отдельных красногвардейцев. На более глухих улицах красногвардейцев и матросов пристреливали. Группа юнкеров захватила телефонную станцию, были сделаны, с той же стороны, попытки захватить телеграф, почту; наконец, нам донесли о том, что три броневика попали в руки какой-то враждебной нам военной организации. Буржуазные элементы явно поднимали голову. В газетах провозвещалось, что мы доживаем последние часы. Наши люди перехватили несколько секретных приказов, из которых было ясно, что против Петроградского Совета создана боевая организация, в центре которой стоял так называемый Комитет защиты революции. Мы были изолированы от армии и от всей страны».

Штаб сторонников Временного правительства располагался в Михайловском дворце. Утром 29 октября представители штаба известили Керенского о том, что в столице вспыхнуло антибольшевистское восстание, и просили помощи. Однако Керенский, который смог к этому времени дойти с войсками лишь до Царского Села, признал, что он был бессилен помочь своим сторонникам в Петрограде.

«Финальный акт трагической борьбы Временного правительства за свободу и честь России разыгрался 30 октября вблизи знаменитой Пулковской обсерватории, — писал впоследствии Керенский. — Пулковские высоты были в руках кронштадтских матросов. В нашем распоряжении было 700 казаков, бронепоезд, пехотный полк, только что прибывший с фронта, и несколько полевых орудий. Едва наша артиллерия открыла огонь, солдаты Петроградского гарнизона оставили свои позиции, и в погоню за ними бросились казаки. Однако правый фланг большевиков, где находились кронштадтские матросы, не дрогнул. Несмотря на тактический успех под Пулковом, мы были вынуждены вновь отойти к Гатчине. У нас просто не было сил, ни чтобы преследовать бегущего противника, ни чтобы укрепиться вдоль протяженной линии военных действий».

После этих событий большевики отправили радиотелеграммы за рубеж, в Германию и Австро-Венгрию, извещая о том, что законной властью в России является Военно-революционный комитет. Троцкий писал, что германская радиотелеграфная станция этой телеграммы не приняла, а первой реакцией германских властей было беспокойство, не вызовут ли перемены в России революционного брожения в самой Германии. «В Австро-Венгрии приняли часть нашей телеграммы, и, насколько нам известно, она стала источником осведомления всей остальной Европы о том, что злосчастная попытка Керенского вернуть себе власть закончилась жалким крушением», — вспоминал Троцкий.

Троцкий писал, что германская радиотелеграфная станция этой телеграммы не приняла, а первой реакцией германских властей было беспокойство, не вызовут ли перемены в России революционного брожения в самой Германии. «В Австро-Венгрии приняли часть нашей телеграммы, и, насколько нам известно, она стала источником осведомления всей остальной Европы о том, что злосчастная попытка Керенского вернуть себе власть закончилась жалким крушением», — вспоминал Троцкий.

Новая страница 6

“Революция сделана в Германии”

С 1916 года в российской и союзнической печати появлялись сообщения о том, что Германия, заинтересованная в перемирии, поддерживала оппозиционные настроения в России и предпринимала многочисленные попытки заключить сепаратный мир.

Британский посол в России Дж. Бьюкенен, в частности, писал: «Петроград всегда представлял опасность в отношении революционности. Он был полон германских агентов, работавших над разрушением империи и видевших в этом самый верный шаг к выведению России из войны».

После того как большевики пришли к власти, зарубежная, и прежде всего британская, пропаганда, а также общественное мнение внутри страны возобновили утверждения о том, что новая революция «сделана в Германии». Именно под таким заголовком опубликовали новость о большевистской революции английские газеты, утверждавшие, что новые властители России находятся «на содержании у Германии». Американская Washington Evening Star сообщала 8 ноября 1917 года, что «новости из Петрограда самые мрачные. Новая власть в России провозглашает немедленный мир, что указывает на торжество германских интриг».

© Фотохроника ТАСС/Архив

Мнение российского общества отражено, например, в мемуарах Николая Врангеля, который писал: «Большевики, которых называли раньше коммунистами, были командированы в Россию из Германии для внесения смуты, и немцы же обильно снабдили их деньгами; появились они, если не ошибаюсь, раннею весной. Временное правительство знало, что коммунисты — эмиссары воюющей с нами державы, и тем не менее не только разрешило им въезд, но и встретило их торжественно. «Измена», — скажете вы? Нет, только глупость»

«Измена», — скажете вы? Нет, только глупость»

Вопрос о том, какую роль сыграло германское правительство в русской революции, остается одним из самых дискуссионных и в наши дни.

Известный петербургский историк Геннадий Соболев отмечал, что министры Временного правительства, несмотря на свою глубокую убежденность в связях Ленина с немецким Генштабом, все же не решились принять против него репрессивные меры. По мнению ученого, это было сделано «не только потому, что в их распоряжении еще не было каких-либо доказательств «государственной измены» вождя большевиков; и даже не потому, что могли натолкнуться на противодействие Петроградского Совета, под влиянием которого находился столичный гарнизон. Мешал в первую очередь крайне неблагоприятный экономический фактор: в глазах народных масс все более очевидным представал крах народного хозяйства под влиянием войны. Угрожающие сведения о разрухе и тяжелом продовольственном положении не сходили со страниц газет».

Юлия Андреева, корреспондент ТАСС

Штурм Зимнего.

Без крови, грабежа и насилия | События | КУЛЬТУРА

Без крови, грабежа и насилия | События | КУЛЬТУРАОльга Сальникова

Примерное время чтения: 6 минут

3685

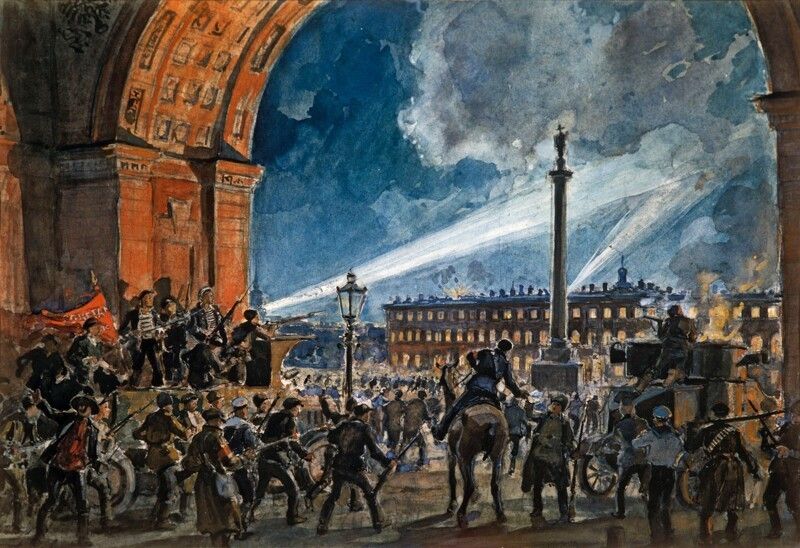

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43. Аргументы и факты — Петербург 22/10/2014Эйзенштейн приукрасил штурм в своём фильме. / Кадр из фильма / АиФ-Петербург

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года в Петрограде произошло одно из самых ключевых событий Октябрьской революции. Большевики захватили резиденцию Временного правительства, располагавшуюся в Зимнем дворце, и на следующие 70 лет участь страны была предрешена.

О том, что происходило в ту страшную ночь в Зимнем дворце, идут споры до сих пор. Свою точку зрения «АиФ-Петербург» рассказал Михаил ФЁДОРОВ, историк, доцент кафедры новейшей истории России СПбГУ.

Больше пафоса

То, как отображён штурм Зимнего в кинематографе и изобразительном искусстве, реальным событиям соответствует мало.

Художники и кинематографисты отображали историю победителей. И пытались сделать это возможно пафоснее и убедительнее. Поэтому вся территория вокруг Зимнего залита светом, которому просто неоткуда было взяться — уличное освещение тех лет было намного слабее современного. Поэтому и стрельба велась наугад, и жертвами штурма оказались всего шесть человек. В фильме «Октябрь» знаменитая сцена с воротами, которые штурмуют большевики, — художественный вымысел С. Эйзенштейна. На самом деле не было никакого смысла лезть на ворота, ведущие во внутренний двор. Большевики ворвались во дворец по лестнице, выходящей на Дворцовую площадь, которую сегодня называют Октябрьской или Советской. Но на экране сцена с воротами выглядит эффектно — она стала чуть ли не визитной карточкой

штурма.

Не было стрельбы из пулемётов с поленниц дров, сложенных на Дворцовой площади, по восставшим, бегущим из арки главного штаба. Иначе счёт убитых шёл бы на сотни. Не было красных флагов и многого другого.

Никто не хотел защищать

Почему вооружённое восстание, сопровождавшееся захватом зданий, вокзалов, мостов, оказалось таким бескровным?

Причин тому много. Главные из них — это предельная непопулярность правительства Керенского и психологическая неготовность стрелять в своих. Скоро она пройдёт, начнутся боевые действия, расстрелы, заложники, но осенью 1917 года этот порог ещё не был перейдён. Важным фактором стала и высокая организация восстания. Власти ждали митингов, массовых демонстраций, которые они собирались разогнать и подавить. Керенский мечтал о моменте, когда большевики выйдут на улицу, и он их уничтожит. Но этого не произошло. Военно-революционный комитет планомерно брал город под свой контроль. Внешне всё было спокойно: работали магазины, ходили трамваи, а в это время многочисленные караулы восставших разоружали отряды юнкеров и милиции, охраняющих важнейшие объекты. Восставшим удалось овладеть самым мощным средством уличного боя того времени — броневыми автомобилями.

В распоряжении правительства остался лишь один броневик, стоявший у ворот Зимнего, но и он не мог двигаться, утром 25 октября кто-то стащил с него генератор.

Никто кроме юнкеров не пожелал защищать правительство: отряд казаков ушёл до начала штурма, как и юнкера Михайловского артиллерийского училища, забрав с собой четыре орудия. Даже знаменитые ударницы из женского батальона были вызваны обманом из Левашова якобы для охраны складов с горючим. После первой перестрелки они также покинули дворец, но были разоружены и доставлены в казармы Павловского полка, поскольку стреляли в восставших. На следующий день ударниц отправили в Левашово. Таким образом, Временное правительство остались защищать около 500 юнкеров. Понимая безысходность своего положения, они не применяли насилие. Несколько групп восставших, проникших во дворец, были взяты в плен юнкерами: их просто разоружили и держали под охраной.

Юнкера в залах Зимнего дворца готовятся к обороне. Фото: Commons.wikimedia. org

orgЖенский батальон

Насколько справедливы утверждения о разгуле насилия в ходе штурма Зимнего?

Известно, что в женский ударный батальон наряду с женщинами, которыми руководили патриотические чувства, записалось довольно много авантюристок и искательниц приключений. Командир батальона Бочкарёва, сторонница твёрдой дисциплины, отобрала наиболее подготовленную часть ударниц и отправилась с ними на фронт. Кстати, там она лично застрелила свою подчинённую, которая во время атаки предавалась любовным утехам с солдатом из соседней части. Об оставшихся в Петрограде ударницах ходила довольно сомнительная слава, однако достоверных фактов о том, что в отношении их отряда после ухода из Зимнего было совершено насилие, — нет. Хотя единичные случаи быть вполне могли.

Зверства в отношении ударниц сразу стали лакомой темой жёлтой прессы в те времена.

Женский ударный батальон на площади перед Зимним дворцом. Фото: Commons.wikimedia.orgВ серьёзных газетах за октябрь 1917 года никаких подобных сообщений не было. Неприятные минуты пришлось пережить членам Временного правительства, когда восставшие узнали, что среди них нет Керенского. Разгрому едва не подвергся госпиталь, кто-то предположил, что его забинтовали и прячут среди раненых.

Неприятные минуты пришлось пережить членам Временного правительства, когда восставшие узнали, что среди них нет Керенского. Разгрому едва не подвергся госпиталь, кто-то предположил, что его забинтовали и прячут среди раненых.

Однако благодаря комиссару Г. И. Чудновскому самосуда удалось избежать.

40 выстрелов по дворцу

Слухи о разрушении здания и внутреннего убранства в ходе артиллерийского обстрела стали распространяться уже на следующий день. Действительно, весь город слышал орудийную канонаду, особенно впечатляющим был выстрел крейсера «Аврора». Но этот выстрел был холостым и послужил лишь сигналом к началу штурма. В целом в распоряжении восставших находилось всего несколько орудий, в том числе сигнальная пушка Петропавловской крепости. Всего по дворцу было сделано около 40 выстрелов боевыми снарядами, в основном использовалась шрапнель. Артиллеристы были предупреждены, что во дворце находится госпиталь, поэтому огонь вёлся по углу здания рядом с Адмиралтейством. Часть зарядов разорвалась в воздухе над Невой. Шрапнель не могла всерьёз разрушить капитальные стены. От обстрела с Петропавловской крепости пострадали две комнаты в покоях Александра III. От выстрелов с Дворцовой площади — штукатурка фасада и уничтожена картина в Центральном зале. Кроме того, были выбиты стёкла нескольких окон.

Часть зарядов разорвалась в воздухе над Невой. Шрапнель не могла всерьёз разрушить капитальные стены. От обстрела с Петропавловской крепости пострадали две комнаты в покоях Александра III. От выстрелов с Дворцовой площади — штукатурка фасада и уничтожена картина в Центральном зале. Кроме того, были выбиты стёкла нескольких окон.

Что касается нахождения восставших внутри Дворца, сразу следует развенчать ещё один миф: не было бесцельного брожения толп возбуждённой черни по всем его 1050 комнатам. Восставшие точно знали, в каком крыле здания находится правительство, и целенаправленно искали его. Поэтому почти половина помещений вообще не была затронута этими событиями. Крупный инцидент имел место, когда штурмующие нашли ящики с вещами, подготовленными к вывозу в Москву. Люди стали хватать их содержимое, однако тут же раздались голоса, призывающие прекратить мародёрство, так как теперь это имущество народа. Кроме этого досталось кабинету Керенского.

Комиссия по описи имущества Дворца, в составе которой были представители эсеров и меньшевиков, заинтересованные преувеличить нанесённый ущерб, не смогла этого сделать.

Зимний дворецОктябрьская революция

Следующий материал

Также вам может быть интересно

- Столичный Петербург. Здесь заседали царские министры и советские наркомы

- Здесь была столица. 8 фотографий правительственных зданий Петрограда

- Митинг в годовщину октябрьской революции закончился фейерверком

- Окно на юг.

- Почему красные победили белых? Писатель Леонид Юзефович – о ходе истории

Новости smi2.ru

Аврора | Русский корабль | Britannica

Узнайте об этой теме в этих статьях:Особенности Санкт-Петербурга

- В Санкт-Петербурге: Петроградская сторона

…Начинается река Невка, крейсер Аврора постоянно пришвартован как музей и учебное судно для Военно-морское училище. Именно «Аврора » в 1917 году произвела холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.

Подробнее

«,»url»:»Введение»,»wordCount»:0,»последовательность»:1},»imarsData»:{«HAS_REVERTED_TIMELINE»:»false»,»INFINITE_SCROLL»:»»},»npsAdditionalContents» :{},»templateHandler»:{«name»:»INDEX»},»paginationInfo»:{«previousPage»:null,»nextPage»:null,»totalPages»:1},»uaTemplate»:»INDEX», «infiniteScrollList»:[{«p»:1,»t»:43437}],»familyPanel»:{«topicInfo»:{«id»:43437,»title»:»Aurora»,»url»:»https ://www. britannica.com/topic/Aurora-Russian-ship»,»description»:»Св. Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» в 1917 произвел холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»Аврора»,»metaDescription»:»Другие статьи, где обсуждается Аврора: Санкт-Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» произвела в 1917 году холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»,»identifierHtml»:»Русский корабль»,»identifierText»:»Русский корабль»,»topicClass»: «topic»,»topicKey»:»Аврора-Русский-корабль»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»THING»,»gaTemplate»:»INDEX»,»topicType»:»INDEX»,»relativeUrl «:»/topic/Aurora-Russian-ship»,»assemblyLinkPrefix»:»/media/1/43437/»},»topicLink»:{«title»:»Aurora»,»url»:»https:// www.

britannica.com/topic/Aurora-Russian-ship»,»description»:»Св. Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» в 1917 произвел холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»Аврора»,»metaDescription»:»Другие статьи, где обсуждается Аврора: Санкт-Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» произвела в 1917 году холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»,»identifierHtml»:»Русский корабль»,»identifierText»:»Русский корабль»,»topicClass»: «topic»,»topicKey»:»Аврора-Русский-корабль»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»THING»,»gaTemplate»:»INDEX»,»topicType»:»INDEX»,»relativeUrl «:»/topic/Aurora-Russian-ship»,»assemblyLinkPrefix»:»/media/1/43437/»},»topicLink»:{«title»:»Aurora»,»url»:»https:// www.

britannica.com/topic/Aurora-Russian-ship»,»creationDate»:null,»modificationDate»:null,»description»:» Другие статьи, где обсуждается «Аврора»: Санкт-Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» в 1917 произвел холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»},»initialLoad»:true} Узнайте об этой теме в этих статьях:

britannica.com/topic/Aurora-Russian-ship»,»creationDate»:null,»modificationDate»:null,»description»:» Другие статьи, где обсуждается «Аврора»: Санкт-Петербург: Петроградская сторона: …Начинается река Невка, крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке как музей и учебное судно Морского училища. Именно «Аврора» в 1917 произвел холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.»},»initialLoad»:true} Узнайте об этой теме в этих статьях:Особенности Санкт-Петербурга

- В Санкт-Петербурге: Петроградская сторона

…Начало реки Невки, крейсер Аврора постоянно пришвартован как музей и учебное судно для Военно-морской колледж. Именно «Аврора » в 1917 году произвела холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца во время Октябрьской революции.

Подробнее

«Массовый спектакль» 1920 года, размывший границы Октябрьской революции — Пушкинский Дом

Доктор Питер Лоу расследует инсценировку штурма Зимнего дворца и то, как он был использован советским государством для изменения истории.

Недавняя выставка «История вершилась здесь» в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (документальный фильм о которой будет показан в Пушкинском доме 28 ноября) продемонстрировала уникальное место музея в истории русской революции. Как резиденция Временного правительства большевики видели в Зимнем дворце не только символ царского порядка, отброшенного в начале 1917, но и неэффективной администрации, заменившей власть. Когда красногвардейцы ворвались во дворец вечером 25 октября (7 ноября по исправленному календарю) и арестовали министров, которых они нашли внутри, они нанесли последний удар по режиму, который больше не контролировал события, разворачивавшиеся вокруг. это.

Тот факт, что дворец сам по себе не особо охранялся и был занят в основном теми, кто был склонен скорее к капитуляции, чем к сопротивлению, советское государство предпочитало игнорировать в последующие годы. В память о , штурм Зимнего дворца, станет решающим, определяющим эпизодом в славном повествовании «Красного Октября».

Празднование 1918 года, посвященное первой годовщине Революции, было построено вокруг серии уличных парадов и митингов. Город Петроград (как он еще назывался) был украшен к празднику, но сам Зимний дворец не имел прямого назначения в это символическое время, кроме как в качестве места проведения и размещения делегатов Северного областного съезда комитетов деревенской бедноты. которая проходила одновременно с празднованием революции.

Ситуация существенно изменилась в 1920 году, когда было решено отметить третью годовщину революции «массовым зрелищем». Эта форма масштабного театрализованного представления с участием сотен (иногда тысяч) «граждан-актеров» использовалась и раньше, особенно в Петрограде, как символическое мероприятие, позволяющее коллективно «пережить» и вспомнить успех революции.

1 мая 1920 года на ступенях городской биржи состоялась «Тайна освобожденного труда» (режиссер Юрий Анненков), в ходе которой рабочие безуспешно пытались подняться и получить доступ в «Царство свободы» наверху. . Символически востребованное рабочими после столетий борьбы, Королевство Свободы стало местом башни, украшенной красными лентами, вокруг которой участники и зрители подпевали «Интернационалу» в конце вечера.

. Символически востребованное рабочими после столетий борьбы, Королевство Свободы стало местом башни, украшенной красными лентами, вокруг которой участники и зрители подпевали «Интернационалу» в конце вечера.

Однако для фактической годовщины Революции Николай Евреинов, директор театра, нанятый для постановки спектакля, выбрал в качестве декораций сам Зимний дворец. С документами и фотографиями, собранными в книге Инке Арнс, Игоря Чубарова и Сильвии Сассе « Штурм Зимнего дворца » (2016), мы можем оценить, как Евреинов работал с творческой командой, чтобы реализовать свое видение для толпы, собравшейся посмотреть.

Цифры посещаемости спорны, и, возможно, свою роль в этом сыграла холодная и сырая погода, в разных источниках приводились цифры от 60 000 до 150 000, но в тот вечер на Дворцовой площади было, безусловно, больше людей, чем было там в 1917. В интервью газете Жизнь искусства за десять дней до спектакля Евреинов говорил о том, что «сам Зимний дворец включен как актер-исполнитель, как огромный персонаж со своим языком тела и внутренними эмоциями». ». Используя световые эффекты и «кинематографический язык», чтобы превратить окна верхних этажей в «экраны», он надеялся, что зрители на Площади смогут увидеть события, происходящие внутри Дворца в решающие моменты перед его захватом, что позволит его «камням говорить», как он выразился.

». Используя световые эффекты и «кинематографический язык», чтобы превратить окна верхних этажей в «экраны», он надеялся, что зрители на Площади смогут увидеть события, происходящие внутри Дворца в решающие моменты перед его захватом, что позволит его «камням говорить», как он выразился.

Обработанная фотография «генеральной репетиции» спектакля Евреинова 1920 года. Источник: Государственный центральный музей современной истории России / Инке Арнс, Игорь Чубаров и Сильвия Зассе (ред.), Штурм Зимнего дворца, (Цюрих: Diaphanes Press, 2016)

Так и было, что в 1920 году, как и в 1917, вооруженные революционеры промчались по Дворцовой площади, когда с крейсера Аврора 9 дали залп0012 дал сигнал к действию. Перед развязкой в спектакле были представлены сцены, предшествовавшие взятию Дворца, напоминания о неудачах Временного правительства и кризисе, спровоцировавшем действия большевиков. Две сцены — «Красная» и «Белая» перед зданием Главного штаба на южной стороне Дворцовой площади — представляли противоборствующие стороны в революционной борьбе. На одной сцене зрители видели сцены бюрократической неразберихи и зарождающегося самодержавия премьер-министра Александра Керенского и его сторонников; на другой — массы сопротивлялись попыткам их подавить и организовывались в толпу, которая в конце концов пробиралась через площадь и в сам Зимний дворец.

На одной сцене зрители видели сцены бюрократической неразберихи и зарождающегося самодержавия премьер-министра Александра Керенского и его сторонников; на другой — массы сопротивлялись попыткам их подавить и организовывались в толпу, которая в конце концов пробиралась через площадь и в сам Зимний дворец.

Очевидцы, например, Николай Шубский, москвич, который был в Петрограде и был свидетелем этого зрелища, вспоминали пение «Марсельезы» и «Интернационала» в собравшейся толпе, грохот моторов и грохот моторов. пулеметов штурмовавших Зимний дворец и оборонявших его. Шубский вспомнил, как наблюдал за признаками борьбы внутри Дворца, за его окнами, сражающимися фигурами, и, наконец, за тем, как известие об успешном штурме дошло до толпы снаружи. В этот решающий момент, писал он, «знамя победителей выплывает из мрака тяжелого и пурпурного… Дождь искр сыплется с водопада фейерверков. Звучит «Интернационал», и под его дудку начинается парад победы, освещенный прожекторами и ракетами».

Захват Дворца в 1917 году не завершился фейерверком, но в 1920 году результат никогда не вызывал сомнений, и поэтому борьбу можно было сделать более напряжённой, сопротивление более упорным, а героизм (завоевателей) более заметным. Вспоминая свои впечатления от реконструкции в № «Красный Милиционер» от 15 ноября 1920 г., Евреинов упомянул о настроении борьбы за Дворец, достигшей своего апогея, в «оглушительной симфонии решающего сражения» каких-то двух-трех минут « непрерывный шум», который кажется [ред] вечностью» для «перенапряженных нервов» смотрящих. Тот факт, что он мог измерить напряженность этого события в минутах, показывает, насколько тщательно контролировался этот воспроизведенный «штурм». Однако не всех убедил результат. Рассказ Шубского заканчивается тем, что он подслушивает другого зрителя, человека, который был настоящим ветераном взятия Дворца, отмечая, что «в 19-м году стреляли меньше».17, чем сегодня!»

Вспоминая свои впечатления от реконструкции в № «Красный Милиционер» от 15 ноября 1920 г., Евреинов упомянул о настроении борьбы за Дворец, достигшей своего апогея, в «оглушительной симфонии решающего сражения» каких-то двух-трех минут « непрерывный шум», который кажется [ред] вечностью» для «перенапряженных нервов» смотрящих. Тот факт, что он мог измерить напряженность этого события в минутах, показывает, насколько тщательно контролировался этот воспроизведенный «штурм». Однако не всех убедил результат. Рассказ Шубского заканчивается тем, что он подслушивает другого зрителя, человека, который был настоящим ветераном взятия Дворца, отмечая, что «в 19-м году стреляли меньше».17, чем сегодня!»

Та же фотография до обработки, на ней «диспетчерская вышка» в центре и зрители на площади. Источник: Государственный центральный музей современной истории России / Инке Арнс, Игорь Чубаров и Сильвия Зассе (ред.), Штурм Зимнего дворца, (Цюрих: Diaphanes Press, 2016)

В последующие годы фотографии спектакля Евреинова будут воспроизведены на афишах и в советских учебниках истории, как если бы они действительно были записью первоначального события. Одно конкретное изображение, на котором «революционеры» мчатся по Дворцовой площади, иногда бессознательно, а иногда сознательно выдавалось за документальное подтверждение переломного момента в советской истории. При этом не учитывался тот факт, что фотография явно была сделана при дневном свете. Это был, конечно, не образ 19-го века.17 захвата Дворца или даже реконструкции 1920 года — оба события происходили ночью, когда такая фотография была бы невозможна — но на самом деле это была фотография генеральной репетиции реконструкции 1920 года, которая состоялось несколькими днями ранее.

Одно конкретное изображение, на котором «революционеры» мчатся по Дворцовой площади, иногда бессознательно, а иногда сознательно выдавалось за документальное подтверждение переломного момента в советской истории. При этом не учитывался тот факт, что фотография явно была сделана при дневном свете. Это был, конечно, не образ 19-го века.17 захвата Дворца или даже реконструкции 1920 года — оба события происходили ночью, когда такая фотография была бы невозможна — но на самом деле это была фотография генеральной репетиции реконструкции 1920 года, которая состоялось несколькими днями ранее.

Сравнение двух версий одного и того же изображения позволяет нам увидеть «диспетчерскую вышку», установленную возле Александровской колонны, чтобы Евреинов мог координировать события на площади вместе с множеством зевак, которые наверняка не стояли бы вокруг. в ночь с 25 на 19 октября17. Однако, учитывая легкость, с которой советское государство могло манипулировать и реструктурировать свою собственную историю в 1920-х и 1930-х годах, эта фальсификация исторических записей полностью соответствовала необходимости придать формирующим событиям ощущение исторической неизбежности.

Эффект «Штурма» Дворца Евреинова заключался в том, чтобы заменить в советском воображении реальное событие чем-то достаточно зрелищным, чтобы истоки Революции казались гораздо более грандиозными, чем они могли быть когда-то. Через несколько лет режиссер Сергей Эйзенштейн запечатлел драму тех 1917 дней в его фильме Октябрь , созданном по заказу к десятой годовщине Революции. Эйзенштейн в полной мере использовал Зимний дворец для своего фильма, в котором представлена одна из самых известных сцен, когда многочисленные ряды красных гвардейцев захватывают Дворец после решающего сражения с его многочисленными защитниками. Эйзенштейн настолько стремился извлечь из этой сцены максимально возможный смысл драмы и зрелищности, что, как известно, он нанес больше вреда Дворцу во время съемок своей реконструкции, чем был нанесен во время первоначального приступа. Однако к тому времени, когда Евреинову исполнилось 19 лет,20 спектакль уже продемонстрировал, историческая «реальность» на самом деле не была проблемой.