Собачье Сердце Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Собачье сердце (значения).| Собачье сердце | |

|---|---|

| Оригинальная обложка работы Юрия Анненкова | |

| Жанр | повесть |

| Автор | Михаил Афанасьевич Булгаков |

| Язык оригинала | русский |

| Дата написания | 1925 |

| Дата первой публикации | 1987 |

| Издательство | Harcourt[d] |

| Цитаты в Викицитатнике | |

| Медиафайлы на Викискладе | |

«Собачье сердце» — повесть Михаила Афанасьевича Булгакова.

Содержание

- 1 История

- 2 Сюжет

- 3 Персонажи

- 4 Факты

- 5 Повесть как политическая сатира

- 6 Цензура

- 7 Экранизации

- 8 Адаптация произведения в музыке

- 9 См. также

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

История[ | ]

Повесть написана в январе—марте 1925 года[1]. При обыске, произведённом у Булгакова ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у писателя была изъята также и рукопись повести. Сохранились три редакции текста (все — в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки)[2]:глава «Дайте слово текстологу».

В СССР в 1960-е годы повесть распространялась в самиздате[источник не указан 95 дней].

В 1967 году без ведома и вопреки воле вдовы писателя Е. С. Булгаковой небрежно скопированный текст «Собачьего сердца» был передан на Запад[2]:глава «Королева моя французская…» одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журнале «Грани» (Франкфурт) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон)[3].

Только в июне 1987 года журнал «

ru-wiki.ru

Собачье сердце (повесть) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Собачье сердце (значения).| Собачье сердце | |

|---|---|

| Оригинальная обложка работы Юрия Анненкова | |

| Жанр | повесть |

| Автор | Михаил Афанасьевич Булгаков |

| Язык оригинала | русский |

| Дата написания | 1925 |

| Дата первой публикации | 1987 |

| Издательство | Harcourt[d] |

| Цитаты в Викицитатнике | |

| Медиафайлы на Викискладе | |

«Собачье сердце» — повесть Михаила Афанасьевича Булгакова.

Содержание

- 1 История

- 2 Сюжет

- 3 Персонажи

- 4 Факты

- 5 Повесть как политическая сатира

- 6 Цензура

- 7 Экранизации

- 8 Адаптация произведения в музыке

- 9 См. также

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

История[ | ]

Повесть написана в январе—марте 1925 года[1]. При обыске, произведённом у Булгакова ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у писателя была изъята также и рукопись повести. Сохранились три редакции текста (все — в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки)[2]:глава «Дайте слово текстологу».

В СССР в 1960-е годы повесть распространялась в самиздате[источник не указан 95 дней].

В 1967 году без ведома и вопреки воле вдовы писателя Е. С. Булгаковой небрежно скопированный текст «Собачьего сердца» был передан на Запад[2]:глава «Королева моя французская…» одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журнале «Грани» (Франкфурт) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон) [3].

Только в июне 1987 года

ru-wiki.ru

Собачье сердце — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Собачье сердце | |

| Оригинальная обложка работы Юрия Анненкова | |

| Жанр: | повесть |

|---|---|

«Соба́чье се́рдце» — повесть Михаила Афанасьевича Булгакова.

История

Повесть написана в январе-марте 1925 года[1]. Сохранились три редакции текста (все — в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки)[2]. В 1967 году без ведома и вопреки воле вдовы писателя Е. С. Булгаковой небрежно скопированный текст «Собачьего сердца» был передан на Запад[3] одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журнале «Грани» (Франкфурт) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон)

В СССР в 1960-е годы повесть распространялась в самиздате.

Сюжет

Москва, декабрь 1924 года. Выдающийся хирург, профессор Филипп Филиппович Преображенский достиг замечательных результатов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции превзошли все ожидания — Шарик постепенно начал принимать человеческий облик! Но тут же выяснилось, что он стал грубияном и пьяницей, подобно донору пересаженных органов — Климу Чугункину [7].

История с собакой, превратившейся в человека, быстро стала известна в медицинских кругах, а затем оказалась достоянием и бульварной прессы. Профессору Преображенскому выражают своё восхищение коллеги, Шарика демонстрируют в медицинском лектории, а к дому профессора начинают приходить любопытствующие.

Тем временем Шарик попадает под влияние коммунистического активиста Швондера, внушившего ему, что тот — пролетарий, страдающий от угнетения буржуазией (в лице профессора Преображенского и его ассистента доктора Борменталя), и настроившего его против профессора.

Швондер, будучи председателем домкома, выдал Шарику документы на имя Полиграфа Полиграфовича Шарикова, устроил его работать в службе отлова и уничтожения бездомных животных (в «очистке») и вынудил профессора прописать Шарикова в своей квартире. В «очистке» Шариков быстро сделал карьеру, став начальником. Под влиянием Швондера, начитавшись коммунистической литературы и почувствовав себя начальником, Шариков начинает грубить профессору, развязно вести себя дома и приставать к прислуге. В конце концов дошло до того, что Шариков написал донос на профессора и доктора Борменталя. Борменталь приказал Шарикову убираться из квартиры, на что тот ответил отказом и пригрозил доктору револьвером. Доктор накинулся и обезоружил Шарикова, после чего профессор, не в силах больше выносить выходки Полиграфа Полиграфовича и ожидая только ухудшения ситуации, решил сделать обратную операцию, он пересадил Шарикову собачий гипофиз, и тот постепенно начал утрачивать человеческий облик и снова превратился в собаку.

Персонажи

- Шарик — бездомный пёс, которого профессор Преображенский подобрал на московской улице.

- Полиграф Полиграфович Шариков — человек, в которого превращается пёс после проделанной профессором Преображенским операции.

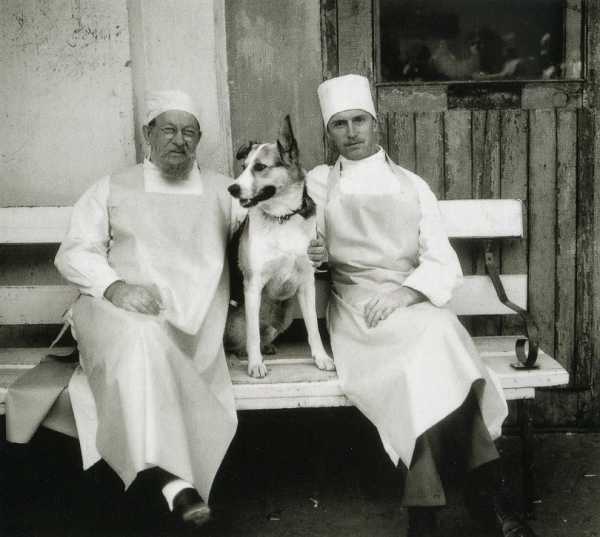

- Филипп Филиппович Преображенский — блестящий хирург, «величина мирового значения», проживавший в 1920-е годы в Москве.

- Иван Арнольдович Борменталь — молодой доктор, ассистент профессора Преображенского.

- Зинаида Прокофьевна Бунина — молодая девушка, «социал-прислужница» профессора Преображенского.

- Дарья Петровна Иванова — кухарка профессора Преображенского.

- Фёдор — швейцар дома, где проживает профессор Преображенский.

- Клим Григорьевич Чугункин — погибший в драке вор-рецидивист, алкоголик и хулиган, чей гипофиз и семенные железы использовались для пересадки Шарику.[7]

- Швондер — председатель домкома (домового комитета).

- Вяземская — заведующая культотделом дома.

- Пеструхин и Жаровкин — сослуживцы Швондера, члены домкома.

- Пётр Александрович — нарком здравоохранения, пациент и хороший знакомый профессора Преображенского.

- Васнецова — машинистка подотдела очистки МКХ.

Факты

- Прототипом «Калабуховского дома», в котором разворачиваются основные события повести, послужил доходный дом архитектора С. Ф. Кулагина (дом № 24 по улице Пречистенка), построенный на его деньги в 1904 году.

- Филипп Филиппович Преображенский постоянно напевает «От Севильи до Гренады… В тихом сумраке ночей». Эта строчка — из романса Чайковского «Серенада Дон Жуана», стихи к которому взяты из поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан». Вероятно, здесь обыгрывается род занятий профессора: он возвращает сексуальную «молодость» своим увядшим пациентам.[8]

- Операцию над Шариком профессор проводит в период от 24 декабря до 6 января — от католического до православного Сочельника. 7 января, в Рождество, происходит преображение Шарика. [9]

- Существует мнение, что Шарикова можно воспринимать как носителя демонического начала. Это можно увидеть в его внешности: волосы у него на голове «жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле», как у чёрта. В какой-то момент Шариков показывает доктору Борменталю шиш, а шиш — это и есть стоящие дыбом волосы на голове чёрта.[9]

- Возможно, прототипом профессора Преображенского послужил для автора его дядя, брат матери, Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог. Его квартира в деталях совпадает с описанием квартиры Филиппа Филипповича, и, кроме того, у него была собака. Эту гипотезу подтверждает также первая жена Булгакова, Т. Н. Лаппа, в мемуарах[10]. Прототипами пациентов профессора Преображенского были знакомые писателя и известные общественные деятели того времени.[11] Но существуют и другие гипотезы, подробнее см. Филипп Филиппович Преображенский.

- Домовые комитеты, на которые сетовал профессор Преображенский, и один из которых возглавлял Швондер, действительно работали после революции очень плохо. Как пример можно привести предписание жителям Кремля от 14 октября 1918 года[12]: «[…] домовые комитеты совершенно не выполняют возложенных на них законом обязанностей: грязь на дворах и площадях, в домах, на лестницах, в коридорах и квартирах ужасающая. Мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы, трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит „испанская“ болезнь, зашедшая и в Кремль и уже давшая смертные случаи…»

- Абырвалг — первое слово, произнесённое Шариком после превращения из собаки в человека — это произнесённое в обратном порядке слово «Главрыба» — Главное управление рыболовства и государственной рыбной промышленности при Народном комиссариате продовольствия, которое в 1922—1924 годах было главным хозяйственным органом, ведающим рыболовными угодьями РСФСР.

- Рок-группа «Агата Кристи» записала песню «Собачье сердце», текст которой представляет собой монолог Шарика.

Повесть как политическая сатира

Наиболее распространённое политическое толкование повести относит её к самой идее «русской революции», «пробуждения» социального сознания пролетариата. Шариков традиционно воспринимается как аллегорический образ люмпен-пролетариата, неожиданно для себя получившего большое количество прав и свобод, но быстро обнаружившего эгоистические интересы и способность предавать и уничтожать как себе подобных (бывший бездомный пёс поднимается по социальной лестнице, уничтожая других бездомных животных), так и тех, кто наделил их этими правами. При этом необходимо отметить, что Клим Чугункин зарабатывал музицированием в трактирах и был уголовником. Финал повести выглядит искусственно, без стороннего вмешательства (deus ex machina) судьба создателей Шарикова выглядит предрешённой. Считается, что в повести Булгаковым были предсказаны массовые репрессии 1930-х годов[13].

Ряд булгаковедов считает, что «Собачье сердце» было политической сатирой на руководство государства середины 1920-х годов. В частности, что Шариков-Чугункин — это Сталин (у обоих «железная» вторая фамилия), проф. Преображенский — это Ленин (преобразивший страну), его ассистент доктор Борменталь, постоянно конфликтующий с Шариковым — это Троцкий (Бронштейн), Швондер — Каменев, ассистентка Зина — Зиновьев, Дарья — Дзержинский и так далее.[14]

Цензура

На чтении рукописи повести во время собрания литераторов в Газетном переулке присутствовал агент ОГПУ, охарактеризовавший произведение так[15]:

[…] такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов».

Первая редакция «Собачьего сердца» содержала практически открытые намёки на ряд политических персон того времени, в частности на советского полпреда в Лондоне Христиана Раковского и ряд других функционеров, известных в кругах советской интеллигенции скандальными любовными похождениями[16].

Булгаков надеялся опубликовать «Собачье сердце» в альманахе «Недра», однако повесть порекомендовали даже не отдавать на чтение в Главлит.Н. С. Ангарский, которому произведение понравилось, сумел передать его Льву Каменеву, однако тот заявил, что «этот острый памфлет на современность печатать ни в коем случае нельзя». В 1926 году при проведении в квартире Булгакова обыска рукописи «Собачьего сердца» были изъяты и возвращены автору только после ходатайства Максима Горького три года спустя[13].

В Самиздате повесть распространялась уже в начале 1930-х годов.

Экранизации

Адаптация произведения в музыке

См. также

Напишите отзыв о статье «Собачье сердце»

Примечания

- ↑ Яновская Л. М. Комментарий к «Собачьему сердцу» // Михаил Булгаков. Избранные произведения в двух томах. — Киев: Дніпро, 1989. — Т. 1. — ISBN 5-308-00396-3.

- ↑ 1 2 Лидия Яновская. [www.imwerden.info/belousenko/books/litera/janovskaja_bulgakov_2.pdf Записки о Михаиле Булгакове]. — 3-е изд.. — Москва: Текст, 2007. — ISBN 978-5-7516-0660-2., глава «Дайте слово текстологу»

- ↑ Лидия Яновская. [www.imwerden.info/belousenko/books/litera/janovskaja_bulgakov_2.pdf Записки о Михаиле Булгакове]. — 3-е изд.. — Москва: Текст, 2007. — ISBN 978-5-7516-0660-2., глава «Королева моя французская… »

- ↑ [antology.igrunov.ru/authors/bulgak/ Антология самиздата]

- ↑ [rutube.ru/tracks/2801790.html Как снимали фильм «Собачье сердце»]

- ↑ Михаил Булгаков. Избранные произведения в двух томах. Сост., текстол. подгот., предисл.,коммент. Л. М. Яновской. Киев: Дніпро — 1989. — ISBN 5-308-00396-3 — Тираж: 500 000 экз.

- ↑ 1 2 Из текста повести: Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

- ↑ Сахаров В. И.Михаил Булгаков: загадки и уроки судьбы. М.:Жираф.2006.C.151

- ↑ 1 2 Соколов Б. М.Булгаков. Энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья. М.:Эксмо.2005.С.642

- ↑ Т. Н. Лаппа не оставила собственноручных мемуаров, поэтому подтверждение остается на совести неуказанного интервьюера

- ↑ Соколов Б. М.Булгаков. Энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья. М.:Эксмо.2005.С.642-644

- ↑ [www.aif.ru/society/history/1082953 Революции в мифах и наяву]

- ↑ 1 2 [www.bulgakov.ru/s/dogheart/3/ «Собачье сердце» на bulgakov.ru, стр. 3]

- ↑ [ilgalinsk.narod.ru/bulgakov/b_novpok.htm И. Л. Галинская, Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях]

- ↑ [www.bulgakov.ru/s/dogheart/ «Собачье сердце» на bulgakov.ru]

- ↑ [www.bulgakov.ru/s/dogheart/4/ «Собачье сердце» на bulgakov.ru, стр. 4]

Литература

- Т. Янкова. [scepsis.ru/library/id_873.html «Автор и герой в „Собачьем сердце“»]

- [www.lib.ru/BULGAKOW/dogheart.txt Собачье сердце в библиотеке Максима Мошкова]

- Сахаров В. И.Михаил Булгаков: загадки и уроки судьбы. М.:Жираф.2006

- Соколов Б. М.Булгаков. Энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья. М.:Эксмо.2005

- Тюрина Е. А. О чём поет профессор Преображенский? Музыкальные цитаты — один из источников текста повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова // Литература в школе. — М., 2007. — № 7. — С. 20—23.

- Тюрина Е. А. Повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Эдиционно-текстологические проблемы. — М., 2007. — 47 с.

- Тюрина Е. А. О некоторых эдиционно-текстологических проблемах повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» // Текстологический временник. Русская литература ХХ века: актуальные вопросы текстологии и источниковедения. — М.: ИМЛИ РАН, 2009. — С. 101—115.

- [magazines.russ.ru/bereg/2016/53/sharikov-preobrazhyonnyj.html Вергелис А. П. Шариков преображенный // Новый берег 2016, 53]

Ссылки

- [www.bulgakovmuseum.ru/ Московский государственный музей М. А. Булгакова]

- [www.perlodrom.ru/kino/ss/ Цитаты из фильма в MP3]

- [www.youtube.com/view_play_list?p=7341830F98E528D8 Цитаты из фильма на YouTube]

Отрывок, характеризующий Собачье сердце

Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?»Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всо и побежать куда попало.

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.

Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.

Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.

Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.

Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.

Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.

Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.

В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.

Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.

Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.

Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.

Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения большую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.

Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения – дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.

Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? – спрашивает ум человеческий.

Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.

Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.

«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», – говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.

Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.

Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть раэвертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.

Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.

Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысяча верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.

В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.

Русские отступают за сто двадцать верст – за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.

В вечер 26 го августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.

Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.

Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.

А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец 1 го сентября, – когда армия подошла к Москве, – несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили ещо на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.

Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком то и таком то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так то и так то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.

wiki-org.ru

Собачье сердце — Википедия РУ

История

Повесть написана в январе—марте 1925 года[1]. При обыске, произведённом у Булгакова ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у писателя была изъята также и рукопись повести. Сохранились три редакции текста (все — в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки)[2]:глава «Дайте слово текстологу».

В СССР в 1960-е годы повесть распространялась в самиздате[источник?].

В 1967 году без ведома и вопреки воле вдовы писателя Е. С. Булгаковой небрежно скопированный текст «Собачьего сердца» был передан на Запад[2]:глава «Королева моя французская…» одновременно в несколько издательств и в 1968 году опубликован в журнале «Грани» (Франкфурт) и в журнале Алека Флегона «Студент» (Лондон)[3].

Только в июне 1987 года журнал «Знамя» сумел поместить повесть на своих страницах (подготовка М. О. Чудаковой). Однако в основу этой публикации лёг всё тот же неквалифицированный зарубежный список, содержащий более тысячи ошибок и искажений[2]:глава «Королева моя французская…» и в таком виде растиражированный во всех последующих изданиях — вплоть до 1989 года (во многих случаях и после), когда литературовед и текстолог Лидия Яновская впервые опубликовала выверенный по первоисточникам подлинный текст «Собачьего сердца» в двухтомнике «Избранные произведения М. Булгакова»[4].

Сюжет

Москва, декабрь 1924 года. Выдающийся хирург, профессор Филипп Филиппович Преображенский достиг замечательных результатов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. Ему в этом помогает доктор Борменталь. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции превзошли все ожидания — Шарик постепенно начал принимать человеческий облик! Но тут же выяснилось, что он стал грубияном и пьяницей, подобно донору пересаженных органов — люмпену Климу Чугункину[5].

История с собакой, превратившейся в человека, быстро стала известна в медицинских кругах, а затем оказалась достоянием и бульварной прессы. Профессору Преображенскому выражают своё восхищение коллеги, Шарика демонстрируют в медицинском лектории, а к дому профессора начинают приходить любопытствующие. Но сам Преображенский не рад итогу операции, так как понимает, что может выйти из Шарика.

Тем временем Шарик попадает под влияние коммунистического активиста Швондера, внушившего ему, что тот — пролетарий, страдающий от угнетения буржуазией (в лице профессора Преображенского и его ассистента доктора Борменталя), и настроившего его против профессора.

Швондер, будучи председателем домкома, выдаёт Шарику документы на имя Полиграфа Полиграфовича Шарикова, устроив его работать в службе отлова и уничтожения бездомных животных (в «очистке») и вынуждает профессора официально прописать Шарикова в своей квартире. В службе «очистки» Шариков быстро делает карьеру, став начальником. Под дурным влиянием Швондера, поверхностно начитавшись коммунистической литературы и почувствовав себя «хозяином положения», Шариков начинает грубить профессору, развязно вести себя дома, воровать вещи с деньгами и приставать к прислуге. В конце концов, дело доходит до того, что Шариков пишет лже-донос на профессора и доктора Борменталя. Этот донос лишь благодаря влиятельному пациенту доктора не доходит до правоохранительных органов. Тогда Преображенский и Борменталь приказывают Шарикову убраться из квартиры, на что тот отвечает категорическим отказом. Доктор с профессором, будучи не в силах больше выносить наглые и дерзкие выходки Полиграфа Полиграфовича и ожидая только ухудшения ситуации, решаются сделать обратную операцию и пересаживают Шарикову собачий гипофиз, после чего тот постепенно начинает утрачивать человеческий облик и снова превращается в собаку…

Персонажи

- Шарик — бездомный пёс, которого профессор Преображенский подобрал на московской улице.

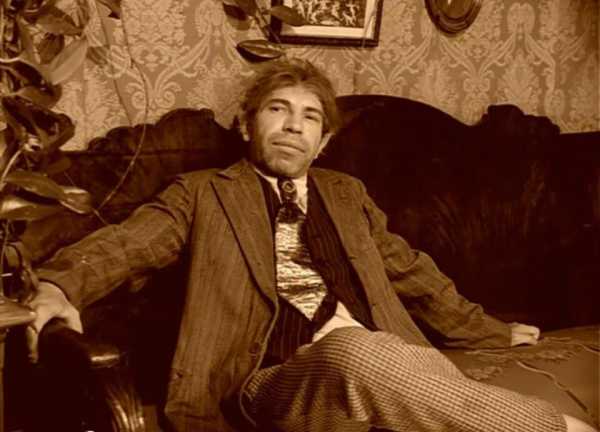

- Полиграф Полиграфович Шариков — человек, в которого превращается пёс после проделанной профессором Преображенским операции.

- Филипп Филиппович Преображенский — блестящий хирург, «величина мирового значения», проживавший в 1920-е годы в Москве.

- Иван Арнольдович Борменталь — молодой доктор, ассистент профессора Преображенского.

- Зинаида Прокофьевна Бунина — молодая девушка, «социал-прислужница» профессора Преображенского.

- Дарья Петровна Иванова — кухарка профессора Преображенского.

- Фёдор — швейцар дома, где проживает профессор Преображенский.

- Клим Григорьевич Чугункин — погибший в драке вор-рецидивист, алкоголик и хулиган, чей гипофиз и семенные железы использовались для пересадки Шарику.[5]

- Швондер — председатель домкома (домового комитета).

- Вяземская — заведующая культотделом дома.

- Пеструхин и Жаровкин — сослуживцы Швондера, члены домкома.

- Пётр Александрович — нарком здравоохранения, пациент и хороший знакомый профессора Преображенского.

- Васнецова — машинистка подотдела очистки МКХ.

Факты

- Прототипом «Калабуховского дома», в котором разворачиваются основные события повести, послужил доходный дом архитектора С. Ф. Кулагина (дом № 24 по улице Пречистенка), построенный на его деньги в 1904 году.

- Филипп Филиппович Преображенский постоянно напевает «От Севильи до Гренады… В тихом сумраке ночей». Эта строчка — из романса Чайковского «Серенада Дон Жуана», стихи к которому взяты из поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан». Вероятно, здесь обыгрывается род занятий профессора: он возвращает сексуальную «молодость» своим увядшим пациентам.[6]

- Операцию над Шариком профессор проводит в период от 24 декабря до 6 января — от католического до православного Сочельника. 7 января, в Рождество, происходит преображение Шарика.[7]

- Существует мнение, что Шарикова можно воспринимать как носителя демонического начала. Это можно увидеть в его внешности: волосы у него на голове «жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле», как у чёрта. В какой-то момент Шариков показывает профессору Преображенскому шиш, а шиш — это и есть стоящие дыбом волосы на голове чёрта.[7]:642

- Возможно, прототипом профессора Преображенского послужил для автора его дядя, брат матери, Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог. Его квартира в деталях совпадает с описанием квартиры Филиппа Филипповича, и, кроме того, у него была собака. Эту гипотезу подтверждает также первая жена Булгакова, Т. Н. Лаппа, в мемуарах[8]. Прототипами пациентов профессора Преображенского были знакомые писателя и известные общественные деятели того времени.[7]:642-644 Но существуют и другие гипотезы, подробнее см. Филипп Филиппович Преображенский.

- Домовые комитеты, на которые сетовал профессор Преображенский, и один из которых возглавлял Швондер, действительно работали после революции очень плохо. Как пример можно привести предписание жителям Кремля от 14 октября 1918 года[9]: «[…] домовые комитеты совершенно не выполняют возложенных на них законом обязанностей: грязь на дворах и площадях, в домах, на лестницах, в коридорах и квартирах ужасающая. Мусор от квартир не выносится неделями, стоит на лестницах, распространяя заразу. Лестницы не только не моются, но и не подметаются. На дворах неделями валяется навоз, отбросы, трупы дохлых кошек и собак. Всюду бродят бездомные кошки, являясь постоянными носителями заразы. В городе ходит „испанская“ болезнь, зашедшая и в Кремль и уже давшая смертные случаи…»

- Абырвалг — второе слово, произнесённое Шариком после превращения из собаки в человека — это произнесённое в обратном порядке слово «Главрыба» — Главное управление рыболовства и государственной рыбной промышленности при Народном комиссариате продовольствия, которое в 1922—1924 годах было главным хозяйственным органом, ведающим рыболовными угодьями РСФСР. Первым аналогично сконструированным словом стало «абыр» (от «рыба»).

- Рок-группа «Агата Кристи» записала песню «Собачье сердце», текст которой представляет собой монолог Шарика.

Повесть как политическая сатира

Наиболее распространённое политическое толкование повести относит её к самой идее «русской революции», «пробуждения» социального сознания пролетариата. Шариков традиционно воспринимается как аллегорический образ люмпен-пролетариата, неожиданно для себя получившего большое количество прав и свобод, но быстро обнаружившего эгоистические интересы и способность предавать и уничтожать как себе подобных (бывший бездомный пёс поднимается по социальной лестнице, уничтожая других бездомных животных), так и тех, кто наделил их этими правами. При этом необходимо отметить, что Клим Чугункин зарабатывал музицированием в трактирах и был уголовником. Финал повести выглядит искусственно, без стороннего вмешательства (deus ex machina) судьба создателей Шарикова выглядит предрешённой. Считается, что в повести Булгаковым были предсказаны массовые репрессии 1930-х годов[10].

Ряд булгаковедов считает, что «Собачье сердце» было политической сатирой на руководство государства середины 1920-х годов. В частности, что Шариков-Чугункин — это Сталин (у обоих «железная» вторая фамилия), проф. Преображенский — это Ленин (преобразивший страну), его ассистент доктор Борменталь, постоянно конфликтующий с Шариковым — это Троцкий (Бронштейн), Швондер — Каменев, ассистентка Зина — Зиновьев, Дарья — Дзержинский и так далее.[11]

Цензура

На чтении рукописи повести во время собрания литераторов в Газетном переулке присутствовал агент ОГПУ, охарактеризовавший произведение так[12]:

[…] такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов».

Первая редакция «Собачьего сердца» содержала практически открытые намёки на ряд политических персон того времени, в частности на советского полпреда в Лондоне Христиана Раковского и ряд других функционеров, известных в кругах советской интеллигенции скандальными любовными похождениями[13].

Булгаков надеялся опубликовать «Собачье сердце» в альманахе «Недра», однако повесть порекомендовали даже не отдавать на чтение в Главлит. Николай Ангарский, которому произведение понравилось, сумел передать его Льву Каменеву, однако тот заявил, что «этот острый памфлет на современность печатать ни в коем случае нельзя». В 1926 году при проведении в квартире Булгакова обыска рукописи «Собачьего сердца» были изъяты и возвращены автору только после ходатайства Максима Горького три года спустя[10].

В Самиздате повесть распространялась уже в начале 1930-х годов[источник?].

Экранизации

Адаптация произведения в музыке

См. также

Примечания

- ↑ Яновская Л. М. Комментарий к «Собачьему сердцу» // Михаил Булгаков. Избранные произведения в двух томах. — Киев: Дніпро, 1989. — Т. 1. — ISBN 5-308-00396-3.

- ↑ 1 2 3 Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. — 3-е изд.. — Москва: Текст, 2007. — Т. повесть «Собачье сердце».. — ISBN 978-5-7516-0660-2.

- ↑ Михаил Булгаков (неопр.). АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА. Проверено 14 декабря 2017.

- ↑ Михаил Булгаков. Избранные произведения в двух томах / Сост., текстол. подгот., предисл.,коммент. Л. М. Яновской. — Киев: Дніпро, 1989. — 500 000 экз. — ISBN 5-308-00396-3.

- ↑ 1 2 Из текста повести: Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

- ↑ Сахаров В. И. Михаил Булгаков: загадки и уроки судьбы. — М.: Жираф, 2006. — С. 151. — 331 с.

- ↑ 1 2 3 Соколов Б. М. Булгаков. Энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья. — М.: Эксмо, 2005. — С. 642. — 827 с. — ISBN 5699229280. — ISBN 9785699229284.

- ↑ Т. Н. Лаппа не оставила собственноручных мемуаров, поэтому подтверждение остаётся на совести неуказанного интервьюера.

- ↑ Александр Колесниченко. Тайны кремлёвской квартиры Ленина. Как жил и работал вождь революции // Аргументы и факты. — 2014. — 15 января (№ 3).

- ↑ 1 2 Собачье сердце (неопр.). Михаил Булгаков — Булгаковская энциклопедия. Проверено 14 декабря 2017.

- ↑ Галинская И. Л. Наследие Михаила Булгакова (неопр.). Михаил Булгаков и его время глазами нового поколения. Проверено 14 декабря 2017.

- ↑ Собачье сердце (неопр.). Михаил Булгаков — Булгаковская энциклопедия. Проверено 14 декабря 2017.

- ↑ Собачье сердце (неопр.). Михаил Булгаков — Булгаковская энциклопедия. Проверено 14 декабря 2017.

Литература

- Янкова Т. «Автор и герой в „Собачьем сердце“»

- Собачье сердце в библиотеке Максима Мошкова

- Сахаров В. И. Михаил Булгаков: загадки и уроки судьбы. — М.: Жираф, 2006. — 331 с.

- Соколов Б. М. Булгаков. Энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья. — М.: Эксмо, 2005. — 827 с. — ISBN 5699229280. — ISBN 9785699229284.

- Тюрина Е. А. О чём поет профессор Преображенский? Музыкальные цитаты — один из источников текста повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова // Литература в школе. — М., 2007. — № 7. — С. 20—23.

- Тюрина Е. А. Повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Эдиционно-текстологические проблемы. — М., 2007. — 47 с.

- Тюрина Е. А. О некоторых эдиционно-текстологических проблемах повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» // Текстологический временник. Русская литература XX века: актуальные вопросы текстологии и источниковедения. — М.: ИМЛИ РАН, 2009. — С. 101—115.

- Вергелис А. П. Шариков преображённый // Новый берег 2016, 53

Ссылки

www.http-wikipediya.ru

«Собачье сердце»: читаем между строк

В истории русской литературы было три замечательных писателя, которые пытались сказать больше, чем говорил их текст. Как ни странно, все три были врачами. Вересаев, Чехов и Булгаков — три великих врача русской литературы. Все они получили серьезное медицинское образование в дореволюционной России, были профессиональными медиками. И, как известно, оказались очень талантливыми писателями. Мы все думаем, что знаем Михаила Афанасьевича Булгакова. Кажется, Булгаков очень несложен, интересен, привлекателен, но все не так просто. Булгаков — шифрованный писатель. Превращать прямое высказывание в аллегорию, «шифроваться» его заставляла сама жизнь.Проза Булгакова кажется очень легкой и даже веселой. О самых серьезных вещах он говорит с иронией. Это неспроста. Булгаков презирал все, что касается «серьезного жанра», мазохистских самокопаний в духе Достоевского, жадных проникновений в психологию человека, во все эти путаные внутренние конфликты. В единственной своей литературоведческой работе «О Слезкине» Булгаков в пух и прах разносит всю русскую литературу: русская литература есть не что иное, как «скукотень», там нет никакой выдумки, все слишком серьезно. Вечные русские проблемы, грубые мужики, пьяные дьяконы. Отчасти Булгаков бросает камень в огород Чехова. При всей личной симпатии, он противостоял ему на литературном поле. Сам Булгаков выбрал язык гротеска, потому что профессор Преображенский из «Собачьего сердца» или профессор Персиков из повести «Роковые яйца» — это, конечно, гротеск.

Показательно, что именно в советские 1920-е годы появляются первые известные русские фантасты. Булгаковский гротеск — та же фантастика, приемы которой позволяют не столько понять, сколько попытаться победить существующую реальность. Конфликт героя со временем — важная для Булгакова тема. «Белая гвардия»: герой и время конфликтуют, в итоге время уничтожает героя. В повести «Роковые яйца» главный герой — жертва времени и обстоятельств, которые он сам создал. Герой «Собачьего сердца» тоже виновник конфликта, но он и хозяин положения: он создает чудовище и сам же его обращает в исходную сущность, а значит, обращает вспять время. В последнем романе Булгакова «Мастер и Маргарита» главный герой — полноправный господин всего. И времени, и реальности.

Образ врача — еще одна константа булгаковского творчества. Во всех главных произведениях писателя четко прослеживается путешествие этого героя. В раннем произведении «Записки юного врача» он — оптимист, который самоотверженно служит народу. Алексей — врач из «Белой гвардии» — робок и растерян. Он не может найти себя в своем времени, предпочитает просто наблюдать за происходящим. В «Роковых яйцах» врач могущественный, способный своими руками создавать чудовищ. Но он гибнет от этих чудовищ, он не всемогущ. «Собачье сердце» — это следующий этап могущества врача. Врач обладает сверхсилой: он способен повернуть угрожающий эксперимент вспять. И, наконец, «Мастер и Маргарита». Воланд — это тоже доктор, самый могущественный врач, знаменующий при этом абсолютное зло, абсолютное презрение к людям.

В «Записках юного врача» отражены народнические настроения, мощный и нескрываемый оптимизм. Русская интеллигенция не знала народа. Желание излечиться от этого тотального незнания было основным вектором исканий русской интеллигенции рубежа XIX-XX веков. Сам Булгаков быстро разочаровался в своем народе, в простой «мужицкой материи». Друг юности писателя Александр Гдешинский вспоминал, что в письмах из Никольского «Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена».

Турбин, военный врач из «Белой гвардии», для которого невероятно важно понятие чести, не может принять новые порядки. При этом он отлично понимает, что защищать ему нечего: та родина, которую он любил, которой он присягал, ушла безвозвратно. Он также понимает неизбежность насилия для возможности воздействовать на ход истории. Однако сам на насилие неспособен. Вспомним его отношение к ненавистному Тальбергу: «С каким бы удовольствием я ему по морде съездил». Но вместо этого он целует его при прощании. Эта робость, это нежелание и неумение «дать по морде» — трагедия всей русской интеллигенции. Возможно, правы те, кто говорит, что роман «Белая гвардия» — реквием по русской интеллигенции. Мы видим разрушение мира русской интеллигенции по ее собственной вине.

Почему возникает эта тема? Россия в 1920-е годы переживает страшные перемены — экономические, социальные и даже антропологические. На территории России рождается совершенно другая страна. Бывший философ-марксист, отец Сергий Булгаков одним из первых проговаривает термин homo soveticus. Уже в 1918 году он пишет: «Вы обратите внимание, как изменился даже внешний вид солдата, — он стал каким-то звероподобным, страшным, особенно матрос. Признаюсь вам, что «товарищи» кажутся мне иногда существами, вовсе лишенными духа и обладающими только низшими душевными способностями, особой разновидностью дарвиновских обезьян — homo socialisticus».

Этого человека нового типа, это звероподобное существо как будто ждала и пестовала народившаяся эпоха. Возможно, именно его Горький называл «новым человеком». Этот вид должен выйти из среды падших, из среды босяков. Челкаш — вот настоящий герой Горького. Цель большевистского «опыта» — переделка живой человеческой материи — не дает ему покоя. Отсюда болезненный интерес Горького ко всевозможным лагерям. Он ездил в Куряжскую колонию, на Беломорканал, в Соловки, чтобы смотреть, как происходит эта «перековка», как из челкашей создается новый человек. Конечно, со временем Горький понял, что революция — это не преображение, а страшная, звериная подмена сущностей. Что в конечном итоге революция раскрепостила в русском мужике, в русской деревне что-то невероятно дикое и отвратительное. И наблюдая, как этот монстр начинает губить все тонкое и изысканное, Горький бросается в другую крайность: в конце жизни в нем открывается «страсть к китайским вазам», он мечтает быть «похороненным в приличном гробе», тянется к «шоколадным конфетам».

Когда Михаил Булгаков начал писать «Собачье сердце», он пытался ответить на вопрос, откуда взялся этот новый человек. Режиссер Владимир Бортко создавал одноименный фильм в 1988 году. Эпохи 20-х и конца 80-х похожи. Они связаны с переосмыслением случившегося с нашей страной. В 1920-е годы политика НЭПа создавала иллюзию, что все еще можно «отыграть», можно спасти старую Россию. Но в этой атмосфере Булгаков пишет книгу, основанную на пессимистическом сценарии, он проговаривает свое пророчество: процессы необратимы, вся Россия постепенно превращается в шариковых. Преображенский для Булгакова — это старая утраченная Россия, которую он любит без оговорок. В конце 1980-х страна также начала ценить «Россию, которую мы потеряли». Поэтому в фильме Бортко противостояние Шарикова и Преображенского такое мощное и однозначное.

В самом начале фильма мы видим Москву: только что отгремела гражданская война, город запущенный, холодный, неполнокровный. Мы слышим за кадром голос человека, который ищет пропитания. Как и в булгаковские 1920-е, в 1980-е добыча продуктов питания была главным содержанием человеческого существования. Вот перед нами Калабуховский дом — останки старой купеческой Москвы. Кажется, этот островок старого мира можно сохранить даже в царящем вокруг хаосе, во всепроникающей разрухе. Но именно профессор Преображенский совсем скоро запустит механизм, который начнет разрушать дом изнутри.

Новые жильцы Калабуховского дома приносят с собой новый язык. Корней Чуковский придумал название этому дивному новому языку —канцелярит. Как болезнь, «по образцу колита, дифтерита, менингита». Это болезненный, больной язык. Вот четыре основных свойства канцелярита. Первое — обилие сложных словосочетаний, которые можно заменить простыми («находится в конституционном поле» вместо «быть законным»). Второе — семантически неправильные выражения («озвучить позицию»). Третье — замена глаголов причастиями и существительными («находился в состоянии усталости» вместо «устал»). Четвертая — нанизывание существительных («процесс развития движения в сторону укрепления сотрудничества). Булгаков иронизирует над носителями этого языка, он понимает, что это продукт недообразованности, когда человек желает выглядеть умнее, чем он есть на самом деле.

Новый советский строй вторгается в жизнь Калабуховского дома, и профессору Преображенскому нагло и бесцеремонно и предлагают «уплотнение». Звучит традиционная советская демагогия: «отказаться добровольно в порядке трудовой дисциплины». Но профессор оказывается единственным человеком в произведении, который действительно что-то делает, работает, пока все остальные поют хором и устраивают бесконечные собрания. Преображенский уверен: корни разрухи в том, что те, кто должен чистить сараи, занимаются проблемами мирового масштаба. В этой страшной подмене люди оказываются перед вопросами такого уровня, о котором не могут даже говорить, они просто не знают подходящих слов, поэтому сочиняют канцелярит.

И вот перед нами «рождении нового человека» — появление Шарикова. Шариков родился в уникальное время — в ночь с 6 на 7 января. Булгаков проводит параллель с Рождеством Христовым: в эту ночь Преображенский создает «нового бога», по крайней мере, старается сделать из этого никчемного существа нечто божественное. В 1920-е годы пафос противопоставления науки и религии был очень силен. Религия не нужна, ведь она занимается поисками ответа на единственный вопрос «почему человек умирает». Советская власть отменяет смерть. Вспомните популярное выражение: «смерть вырвала его из наших рядов». Вырвала! Смерть — это что необязательное, неприятная случайность. В 1920-е годы была сильна антирелигиозная пропаганда, а еще по всей стране открывались кабинеты по омоложению, тогда же был создан первый НИИ. Профессор Преображенский пересаживает собаке гипофиз и железы внутренней секреции Клима Чугункина, «правильного человека». Плоть от плоти своего времени, Чугункин был судим, приговорен к каторге «на 15 лет… условно». 15 лет условно — Булгаков зло шутит. Итак, за основу будущего человека берется существо социально опасное, но при этом социально привилегированное.

В фильме Бортко Шарик-Шариков после удачной операции предстает перед публикой. Русская элита, ученые мужи, старая интеллигенция восхищены искусственно созданным человеком. Это то умиление, с которым интеллигенция всегда смотрела на русский народ. И вот она радостно встречает то, чего так долго ждала. Шариков хватает балалайку и начинает петь «Яблочко». Неслучайная песня. Именно под нее с 1917 по 1920 годы убивали, насиловали, грабили революционные матросы. Это было музыкальное сопровождение полной анархии, царившей в русских столицах. «Яблочко» — зловещий приговор. Из слов песни — «Глазик выколю, другой останется» — ясно, что «новый человек», о котором интеллигенция мечтала еще со времен восстания декабристов, призван стать ее палачом. Профессор Преображенский, осознав, кого он создал, падает в обморок, констатируя капитуляцию перед собственным созданием. Этого эпизода нет в книге. Бортко показывает прозрение русской интеллигенции: революция рождает демонов, возникает «Грядущий хам», о котором писал Мережковский.

Отдельная тема — Шариков и водка. Шариков не может спокойно смотреть на водку. До революции в России существовала высокая питейная культура. Горожане пили регулярно, но понемногу. В деревнях все было иначе. Пили редко, но так, что деревня ходуном ходила. После 1917 года огромное количество разорившихся крестьян хлынули в города и принесли с собой свои традиции. Еще один интересный эпизод, которого нет в книге: Шариков пьет из медицинских пробирок. В 1988 году были рассекречены некоторое архивы о захвате власти большевиками в Москве. Особое внимание Бортко привлек эпизод о захвате здания Окружного суда. По воспоминаниям очевидцев, в здании был подвал, в подвале лаборатория экспертов-криминалистов, где в колбах хранились заспиртованные органы. Революционные матросы, добравшись до лаборатории, вытащили банки из подвала и пили спирт прямо из колб с органами.

Швондер — революционер первой волны. Швондеры — это те, кто поднимал простодушные народные массы в надежде уничтожить «буржуев». Совсем скоро они сами будут уничтожены этими народными массами. Шариков — это новый политический деятель, новая каста, которая в середине 1930-х годов уничтожила практически всех, кто ассоциировался с чем-то «старым», в том числе и швондеров. В жизни Булгакова произошла подобная трагедия. Друг писателя, «старый большевик» Николай Семенович Ангарский часто спасал Булгакова. Аресты, которые грозили ему не раз, были предотвращены благодаря вмешательству Ангарского. Это был идейный человек, большевик до мозга костей. В 1940-м году Ангарского арестовали, инкриминировав ужасные преступления, вплоть до того, что он был шпионом немецкой разведки. В 1941 году большевик Ангарский был расстрелян на полигоне под названием «Коммунарка».

Еще один важный момент — эволюция Шарикова. Шариков находит работу, преуспевает, становится «хозяином жизни» и возвращается в дом профессора в новом амплуа. Воронок, кожаная куртка, брутальный шарм а-ля Жеглов. Зрителю становится понятно, что Шариков работает в органах ГПУ. Идеальная находка Булгакова.

Кажется, что в конце концов профессор Преображенский все-таки побеждает Шарикова, обращая его в изначального пса. Но Владимир Бортко добавляет важный элемент в финал своей картины — марш красноармейцев. В 1988 году он знал многое из того, что не суждено было знать Булгакову. Для Калабуховского дома эксперимент профессора заканчивается благополучно, но в истории нашей страны шариковых «переиграть» не получилось. Режиссер напоминает, что произошло с Россией в реальности: профессор закрывает дверь, и мы вновь видим полуразрушенную Москву, по лужам которой шагает отряд красноармейцев. Зритель понимает, что в этой стране преображенские и борментали обречены на гибель. Блистательная российская империя, где умели пить, есть, лечить, работать, жить, за несколько лет превратилась в царство шариковых.

«Черти драповые, — в восхищении кричал Горький на Соловках, — вы даже не понимаете, какое дело вы тут делаете. Перековка человека! Перековка человека!».

Булгаков как в воду глядел.

nationmagazine.ru

Фильм Собачье сердце: фото, видео, список актеров

Двухсерийный телевизионный фильм Владимира Бортко с Евгением Евстигнеевым, Владимиром Толоконниковым, Борисом Плотниковым и Романом Карцевым в главных ролях, экранизация одноименной повести Михаила Булгакова.

Сюжет фильма Собачье сердце

События фильма «Собачье сердце» разворачиваются в Москве в середине 1920-х годов.

Гениальный нейрохирург профессор Филипп Филиппович Преображенский (Евгений Евстигнеев) уже много лет занимался исследованием возможностей омоложения человека, а результаты своих опытов с успехом применял на практике.

Однажды зимой профессор подобрал на улице бездомную дворнягу, чтобы осуществить давно задуманный им научный эксперимент по пересадке собаке гипофиза и семенных желез человека с целью изучить их влияние на организм.

В тот же день, когда в доме профессора появился пес, названный Шариком, к Преображенскому пожаловали гости — новый управдом Швондер (Роман Карцев) со своими помощниками. Целью их визита было «уплотнить» профессора, поселив в нескольких комнатах его квартиры других жильцов. Из этой затеи ничего не вышло, так как Филипп Филиппович обратился за помощью к одному из своих пациентов — высокопоставленному советскому чиновнику. Уйдя ни с чем, Швондер затаил на строптивого квартиросъемщика обиду за свою неудачу.

Через некоторое время профессор с помощью своего ассистента, молодого талантливого врача Ивана Арнольдовича Борменталя (Борис Плотников) провел долгожданную операцию, результаты которой превзошли самые смелые ожидания. Собака начала превращаться в человека, который постепенно стал осознавать себя новой личностью. К сожалению, личность эта унаследовала черты характера и привычки донора органов для пересадки — дебошира и алкоголика Клима Чугункина, убитого в пивной собутыльниками.

Очень скоро профессор, увидев, какого монстра он вызвал к жизни, превратив милейшего пса в хама, бездельника и пьяницу Полиграфа Полиграфовича Шарикова (Владимир Толоконников) — такое имя избрал себе бывший Шарик — горько пожалел о произведенном им эксперименте.

История создания фильма Собачье сердце

Фильм Собачье сердце впервые был показан по Центральному Телевидению Советского Союза 19 ноября 1988 года.

Повесть, по которой снята лента, была написана Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в 1925 году, но так как выпустить книгу в Советском Союзе из-за ее ярко выраженной сатирической направленности, было невозможно, она с 30-х годов распространялась в самиздате. Впервые повесть была напечатана за рубежом в 1968 году, а в нашей стране она увидела свет лишь во время перестройки.

Публикация «Собачьего сердца» состоялась в июньском номере журнала «Знамя» за 1987 год, а уже в ноябре следующего года состоялась премьера телевизионной версии повести.

Владимир Бортко рассказывал, что к замыслу экранизации булгаковского произведения его подтолкнул режиссер Сергей Микаэлян, возглавлявший тогда телевизионное отделение «Ленфильма«:

«Встретив меня в коридоре студии в тот раз, Микаэлян протянул журнал. Я пришел домой, начал читать, дошел до монолога профессора и понял, что буду снимать и даже знаю, как. Это должно быть черно-белое кино…»

За право сыграть профессора Преображенского сражались такие маститые актеры, как Леонид Броневой, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Владислав Стржельчик, но победу одержал Евгений Евстигнеев. Несмотря на то, что Евгений Александрович до работы над картиной не читал повесть «Собачье сердце«, он был так органичен в роли Филиппа Филипповича, что эта работа стала одной из лучших в его кинокарьере.

Сын актера, известный оператор, режиссер и продюсер Денис Евстигнеев вспоминал:

«Этот фильм возник в жизни отца очень вовремя и буквально спас его. Папа переживал сложный период, когда во МХАТе его отправили на пенсию. Трудно соглашаясь на работу в «Собачьем сердце«, он потом просто жил ею. Что было на площадке, я не знаю, но он постоянно говорил о своей роли, что-то наигрывал, показывал какие-то сцены… В тот момент картина стала для него опорой».

Из восьмерых кандидатов на роль Шарикова, среди которых был Николай Караченцов, Владимир Бортко остановил свой выбор на актере Алма-Атинского Русского театра драмы Владимире Толоконникове. На пробах Толоконников играл сцену за ужином, когда Шариков произносит свою ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Желаю, чтобы все!». Артист произнес тост и выпил так убедительно, что у режиссера исчезли всякие сомнения по поводу кандидатуры на роль Полиграфа Полиграфовича:

«Володя убил меня в тот же миг, как сделал глоток водки. Он так убедительно хмыкнул, так хищно дернулся его кадык, что я утвердил его, не колеблясь».

На роль Швондера вместе с Романом Карцевым пробовался известный комедийный актер Семен Фарада.

Этим и другим замечательным актерам, снявшимся как в крупных, так и в эпизодических ролях, — Нине Руслановой, Борису Плотникову, Ольге Мелиховой, Анжелике Неволиной, Сергею Филиппову, Валентине Ковель и другим — удалось настолько ярко воплотить на экране образы персонажей повести, что фильм до сих пор по праву считается лучшей экранизацией булгаковской прозы. Этому успеху, безусловно, способствовали и режиссерский талант Владимира Бортко, и высокий профессионализм оператора Юрия Шайгарданова, и мастерство художников-декораторов, костюмеров и гримеров, работавших над фильмом, и музыкальные номера, созданные композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом.

Фильм Собачье сердце в 1989 году был удостоен приза «Золотой экран» на Международном кинофестивале в Варшаве (Польша) и Гран-при на Международных фестивалях телевизионных фильмов в Душанбе (СССР) и в Перудже (Италия). В 1990 году режиссер картины Владимир Бортко и Евгений Евстигнеев, исполнивший роль профессора Преображенского, стали лауреатами Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Съемки фильма проходили в Ленинграде, и «роль» улиц Москвы, где разворачивается действие фильма, с успехом «сыграли» улицы северной столицы. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика его встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой, также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева, в Дегтярном переулке и в других местах города на Неве.

Сцены в синематографе снимали в кинотеатре «Знамя«, при этом, чтобы актеры-зрители смеялись в кадре, на экране демонстрировали комедию Юрия Мамина «Праздник Нептуна«.

Интересные факты о фильме Собачье сердце

— Впервые «Собачье сердце» было экранизировано итальянскими и германскими кинематографистами в 1976 году. По-итальянски фильм называется «Cuore di cane» («Собачье сердце«), немецкий же вариант названия – «Warum bellt Herr Bobikow?» – переводится как «Почему лает господин Бобиков?» (фамилию «Шариков» немцы изменили на «Бобиков«). Картина была поставлена Альберто Латтуадой (Alberto Lattuada), роль профессора Преображенского исполнил Макс фон Зюдов (Max von Sydow).

— В фильме присутствуют персонажи и сцены из других произведений Булгакова. Профессор Персиков, которого Преображенский пригласил осмотреть Шарика — герой повести «Роковые яйца«, а цирковая прорицательница — персонаж рассказа «Мадмазель Жанна«. Рассказ дворника, прочитавшего два тома словаря Брокгауза и Эфрона — цитата из рассказа «Самоцветный быт«, эпизод со «звездинами» сестер-близняшек Клары и Розы взят из фельетона «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева«, а сцена с соседями профессора, занимающимися столоверчением — из рассказа «Спиритический сеанс«.

— Владимир Бортко снялся в картине в эпизодической роли зеваки в Обуховом переулке, опровергающего слухи о марсианах.

— Роль Шарика исполнила дворняжка по кличке Карай, которая была выбрана из 20 претендентов на роль. Пес, для которого фильм Бортко стал кинодебютом, оказался талантливым актером и впоследствии снялся в картинах «Переэкзаменовка«, «Рок-н-ролл для принцессы«, «Навеки 19-летний» и «Свадебный марш«.

Съемочная группа фильма Собачье сердце

Режиссер фильма Собачье сердце: Владимир Бортко

Авторы сценария фильма Собачье сердце: Наталия Бортко, Михаил Булгаков (повесть)

В ролях: Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев, Нина Русланова, Ольга Мелихова, Алексей Миронов, Анжелика Неволина, Наталья Фоменко, Иван Ганжа и другие

Оператор: Юрий Шайгарданов

Композитор: Владимир Дашкевич

Дата премьеры фильма Собачье сердце: 19 ноября 1988 года

Канал премьеры фильма Собачье сердце: Центральное Телевидение СССР

www.vokrug.tv

Собачье сердце (фильм, 1988) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Собачье сердце.| Собачье сердце | |

|---|---|

| Жанр | драма, фантастика, комедия |

| Режиссёр | Владимир Бортко |

| Автор сценария | Наталия Бортко |

| В главных ролях | Евгений Евстигнеев Борис Плотников Владимир Толоконников |

| Оператор | Юрий Шайгарданов |

| Композитор | Владимир Дашкевич |

| Кинокомпания | Киностудия «Ленфильм». Творческое объединение телевизионных фильмов |

| Длительность | 131 мин. |

| Страна | СССР СССР |

| Язык | русский |

| Год | 1988 |

| IMDb | ID 0096126 |

«Соба́чье се́рдце» — советский двухсерийный чёрно-белый (тонированный под сепию) телефильм режиссёра Владимира Бортко, вышедший на киностудии «Ленфильм» (Творческое объединение телевизионных фильмов) в 1988 году.

Премьерный показ телефильма состоялся 20 ноября 1988 года в 18:45 по Центральному телевидению.

Содержание

- 1 Сюжет

- 2 В ролях

- 3 Съёмочная группа

- 4 Съёмки

- 4.1 Подбор актёров

- 4.2 Процесс съёмок

- 4.3 Музыкальное оформление

- 5 Критика

- 6 Призы и премии

- 7 Ссылки

- 8 Примечания

Сюжет[ | ]

1924 год, Москва. Профессор Филипп Филиппович Преображенский (Евгений Евстигнеев), выдающийся

ru-wiki.ru